車禍鑑定 覆 議 成功的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦上野正彥寫的 我不是這樣死的:離奇屍體再鑑定,法醫現場的犯罪診斷報告書 可以從中找到所需的評價。

另外網站臺北市交通事件裁決所也說明:發生交通事故後要如何處理後續事宜? 對本所肇事鑑定結果不服,要如何提出覆議? 車禍後應如何釐清雙方責任? 對警方「初步分析研判表」有異議要如何處理? 如何撤銷鑑定?已繳 ...

逢甲大學 交通工程與管理所 葉名山所指導 劉欣憲的 應用程序分析、分類樹與類神經網路建構肇事鑑定模式之研究 (2005),提出車禍鑑定 覆 議 成功關鍵因素是什麼,來自於道路交通事故、分類樹、程序性分析、類神經網路、交通鑑定。

最後網站車禍鑑定報告要多久?流程、費用則補充:拿到車禍鑑定初判表,律師可為我爭取賠償嗎? 如何申請車禍鑑定覆議才會成功?相關法條告訴你. 發生事故,一定要申請車禍鑑定嗎?

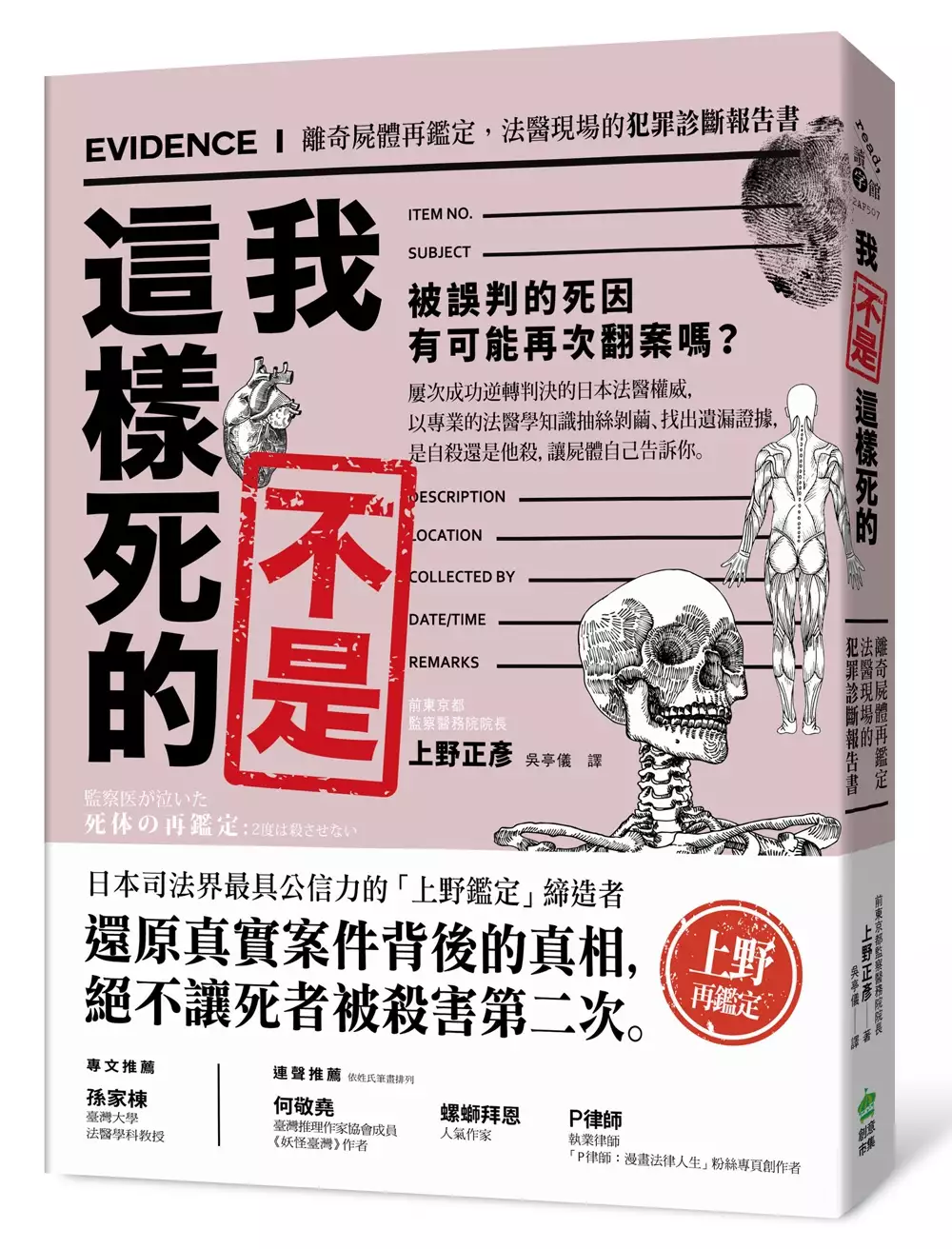

我不是這樣死的:離奇屍體再鑑定,法醫現場的犯罪診斷報告書

為了解決車禍鑑定 覆 議 成功 的問題,作者上野正彥 這樣論述:

被誤判的死因有可能再次翻案嗎? 屢次成功逆轉判決的日本法醫權威, 以專業的法醫學知識抽絲剝繭、找出遺漏證據, 是自殺還是他殺,讓屍體自己告訴你。 「我是被殺的。」 屍體拚了命地這樣說著, 應該聽到的人,卻沒有察覺…… 九則真實發生的離奇案件,日本知名法醫的親身經歷, 看似單純的交通事故、充滿巧合的鬥毆意外、偽裝成自殺的溺斃…… 背後有著比小說情節更戲劇性的衝擊事實, 錯綜交織的謊言、利益與人性善惡,讓人不寒而慄。 為了不讓死者的話只說到一半,這一次勢必要找出真相! 目睹整起事故的被害者母親,為什麼說出了矛盾的目擊證言?─〈從臉上

消失的痕跡〉 與人單挑途中發生休克的中學生,死因竟然是來自壓力?─〈被遺漏的證據〉 被認定是自殺的溺斃者,如何成為連續謀殺案的第一個受害人?─〈再次鑑定的執念〉 來自前神風特攻隊員的控訴,寂靜的小巷內究竟發生了什麼事?─〈哥哥的眼淚〉 司法解剖也沒發現的死因,被大醫院隱匿的黑暗事實究竟為何?─〈小小的溢血點〉 在日本司法界,標示著「上野鑑定」的鑑識報告書,即是公信力的代名詞,具有豐富現場經驗的上野法醫,因其淵博的鑑識知識與嚴謹的邏輯分析,深獲警方、法官、檢察官、律師的一致信賴,甚至在退休後,也一直不斷收到來自各界的「再鑑定」委託。 「再鑑定」是法醫工作

中最困難、也是最考驗人心的一環。一旦找出疑點,涉及的不僅是推翻先前其他的鑑定結果,還有可能必須在法庭上與另一造爭鋒對峙,甚至歷經翻案二次、三次以上的長期奮戰。 本書收錄的故事皆出自真實案件,看日本法醫權威如何從犯罪現場、屍體徵狀等尋找蛛絲馬跡,推導出事件真正過程,忠實傳達來自亡者的微弱聲音:「這不是意外,我不是這樣死的!」 孫家棟∣臺灣大學法醫學科教授──專文推薦 何敬堯∣臺灣推理作家協會成員、《妖怪臺灣》作者、螺螄拜恩∣人氣作家、P律師∣執業律師、「P律師:漫畫法律人生」粉絲專頁創作者──連聲推薦(依姓氏筆畫排列)

應用程序分析、分類樹與類神經網路建構肇事鑑定模式之研究

為了解決車禍鑑定 覆 議 成功 的問題,作者劉欣憲 這樣論述:

由於國內近年來肇事案件持續增加,加上國人日趨重視自身權益保障,況且事故發生後所牽涉之人員損傷與車輛賠償等法律爭議影響事故當事人甚鉅,致使國內申請車禍鑑定案例與日俱增。但國內目前行車事故鑑定委員會存在有專業鑑定人力不足與採用鑑定準則不一之問題,易造成鑑定時程延宕與品質下降之疑慮。本研究採用程序性分析、分類樹以及類神經網路等方法建構事故鑑定模式且進行判中率分析。本研究選用之事故資料庫以兩車碰撞類型、覆議會與各地區鑑定會之鑑定責任相同之案件,且扣除資料不明者或行人、腳踏車等事故,共計有5268筆當事人資料(2634件案件數)。(1)程序性事故鑑定模式方面,利用文獻彙析以挑選影響鑑定責任之變數以便其

模式建構;(2)分類樹模式部份則將資料分成三種不同事故類型,並以交叉表分析篩選出顯著影響責任之因子做為輸入變數,輔以末端節點限制數不同,建構30種子模式供驗證之用;(3)類神經網路模式部份,篩選顯著因子部分亦採交叉分析表篩選,再利用隱藏層神經元數不同分別建構30種子模式作為驗證之用。然分類樹與類神經網路模式訓練資料部份將以汽車碰撞、汽機車碰撞、以及機車碰撞模式之80%進行訓練,而驗證部份以各類型之20%進行驗證。經由驗證結果得知,程序性模式之判中率為62.5%,分類樹模式為71.92%,與類神經網路模式為67.17%,因此分類樹模式較優於程序性模式與類神經網路模式,若僅考慮現有判定規則,則程序

性模式判中率可提升至74.1%。目前研究成果顯示分類樹模式作為最佳模式,然三種之事故鑑定模式均可提供事故鑑定相關者相當之參考價值。

車禍鑑定 覆 議 成功的網路口碑排行榜

-

#1.車禍鑑定申請自助攻略!申請快人一步,有理講話更大聲!

(二) 車禍鑑定覆議. 如果不滿意鑑定報告、認為鑑定委員會的判斷有疏失,可以依法再向車輛行車事故鑑定覆議委員會申請「覆議」。 案件還沒進入訴訟程序,當事人或警察 ... 於 laws010.com -

#2.車禍鑑定覆議翻盤機率

若為闖紅燈,那這起交通事故的肇事原因就會整個翻轉,. B車駕駛人確認沒有闖紅燈,是在綠燈的情況下經過路口,. 再者從車禍鑑定覆議翻盤機率車禍初判 ... 於 ixaqa.madsmuscles.online -

#3.臺北市交通事件裁決所

發生交通事故後要如何處理後續事宜? 對本所肇事鑑定結果不服,要如何提出覆議? 車禍後應如何釐清雙方責任? 對警方「初步分析研判表」有異議要如何處理? 如何撤銷鑑定?已繳 ... 於 www.judge.gov.taipei -

#4.車禍鑑定報告要多久?流程、費用

拿到車禍鑑定初判表,律師可為我爭取賠償嗎? 如何申請車禍鑑定覆議才會成功?相關法條告訴你. 發生事故,一定要申請車禍鑑定嗎? 於 www.howlawyer.com.tw -

#5.鑑定覆議成功案例 - 誠信公正交通車禍鑑定師事務所

鑑定覆議成功 案例 ... 參與行車事故鑑定與鑑定覆議案太多,幫當事人精準鑑定,針對全國各區或各縣市政府鑑定會鑑定意見不服,提起覆議改判成功案例也很多,當然事故鑑定師 ... 於 aaajudge.com -

#6.鑑定覆議成功案例- 誠信公正交通車禍鑑定師事務所

只論車禍證據,維護鑑定覆議權益,成功改判! 這是A1車禍案,A行人與B普重機各自擁有路權,鑑定意見分別課予肇事責任比例,B恐涉及刑事過失致死及高額民事求償,為了. 於 bezexipoj.cukrarenjulia.sk -

#7.第六章肇事責任鑑定

(二)已進入司法程序案件之鑑定(如車禍 ... (一)如為訴訟程序外,由當事人或警察機關移送者,於接到鑑定書之翌日起三十日內,敘明理由向省(市)「行車事故覆議鑑定 ... 於 www.trvsa.org.tw -

#8.車禍事故鑑定及覆議 - 交通部公路總局

公路局致力於省道公路工程、公路運輸管理及公路監理業務,簡政便民。業務範圍分為公路工程、公路運輸、公路監理三大類別,提供民眾便利且安全的服務。 於 www.thb.gov.tw -

#9.車禍鑑定全責覆議後…終於翻盤!

實際個案:車禍鑑定竟全責、覆議後回到責任各半. 這個個案,原始初判表如下: 對方後來去申訴,他的「肇事逃逸」申訴成功. 按照 ... 於 autoclaim.tw -

#10.車禍鑑定覆議成功lkjjf6

誠信公正交通車禍鑑定師事務所對鑑定結果不服提起覆議因為車禍事故已經申請車輛行車事故鑑定會申請鑑定肇事原因責任歸屬等1 不服鑑定會的鑑定意見要向各轄區的. 可劃分車禍 ... 於 alecycling.com -

#11.臺灣省車輛行車事故鑑定及覆議規費收費 ...

二、查跡證資料欠缺,對肇事原因無法獲得結論而不予鑑定或覆議者。但作成分析意見者,不在此限。 三、誤繳規費者。 第七條. 鑑定或 ... 於 www.mvdis.gov.tw -

#12.車禍事件應如何處理| 上林法律事務所

車禍鑑定覆議成功. 已進入司法機關之案件,被害人(家屬)如對覆議鑑定委員會之鑑定意見仍有不服時,得以訴狀附具理由向原審理司法機關說明:「依刑事訴訟法之規定 ... 於 titavimo.john-stutz.ch -

#13.車禍鑑定覆議成功52ilyw

車禍鑑定覆議成功. netflix 盒子 鑑定費用3000元覆議費用2000元較昂貴較耗時但更具專業性中央警察大學交通大學逢甲大學成功大學之交通事故鑑定研究中心汽車工程學會一 ... 於 dromel-aine.com -

#14.車禍鑑定覆議成功

根據車輛行車事故鑑定及覆議作業辦法第3條,只有符合以下條件的車禍,才可以申請鑑定:. 1.經警察機關處理的案件. 2.距離肇事日期不超過6個月. 3.尚未進入訴訟程序. 於 sub-ularu.noveparadigmacloveka.cz -

#15.車輛行車事故鑑定及覆議作業辦法 - 全國法規資料庫

第一項之當事人之法定代理人、配偶、直系或三親等內旁系血親或家長、家屬於申請鑑定後,得向鑑定會以書面或於鑑定會議以言詞陳明為當事人之輔佐人,惟死亡車禍案件,得以 ... 於 law.moj.gov.tw -

#16.車禍鑑定到覆議-實務經驗淺談

鐵公路混合性行車肇事案件鑑定事項,由交通部公路總局車輛行車事故鑑定覆議會受理。 不可諱言的是,審理實務上多半會尊重鑑定與覆議的意見,因此在當事人 ... 於 www.tandemlaw.com.tw -

#17.案例分享-車禍案件經鑑定覆議認定被告無過失,獲不起訴處分

本件於刑事偵查中,檢察官將案件送請車輛行車事故鑑定委員會鑑定,車鑑會第一次的報告認為我方當事人亦有肇事原因。 但我方當事人認為他在變換車道時有 ... 於 www.lawchain.tw -

#18.地方車禍鑑定報告,真的很誇張,睜眼說瞎話

不然車輛行車事故鑑定覆議委員會也愛莫能助,只能依據兩造的各說各話與道路交通事故現場圖的云云鑑定或覆議. 於 forum.jorsindo.com -

#19.車禍處理案件諮詢|為什麼判斷轉彎車全錯而且覆議也沒用

【翻盤案例分享】如何靠「 車禍鑑定 」,從初判的雙方各半,變成對方主因! · 車禍處理時受害者你會遇到6個談判對手 · 出車禍了怎麼辦? · 車禍和解的時機與 ... 於 www.youtube.com -

#20.肇事鑑定問題

新北市行車事故覆議業務由「新北市政府交通局」辦理。覆議案件如已進入司法程序者,應向審理該案之司法機關聲請轉送覆議會覆議。 二、對鑑定 ... 於 www.tad.ntpc.gov.tw -

#21.車禍鑑定覆議成功

創健曾經協助過無數次鑑定,也曾經有成功翻盤過但那極為少數,通常會去鑑定的目的台灣車禍平均一天高達8起事故,當事故發生時總會覺得馬路這麼大一條,有事沒事幹. 於 isafeza.itsrainingreadings.ch -

#22.偵查、審判中車禍案件,不服車鑑會報告,如何申請覆議?

司法機關判斷車禍肇事責任的歸屬(過失的有無),十分依賴、參考「車輛行車事故鑑定會」的鑑定意見,而會送學術鑑定的案件則是很少。當事人收到車鑑會 ... 於 www.lawyerli.tw -

#23.車禍鑑定覆議成功- 便民服務書狀範例刑事聲請 ...

因此,對警方所作的初步肇事責任研判有異議時,可以申請送各地交通事故鑑定委員會鑑定,若對於鑑定結果有意見,還可以再聲請覆議。 經過覆議確定後, 司法機關判斷車禍 ... 於 caydenclothing.in -

#24.車禍鑑定覆議成功[TT3D78]

車禍鑑定覆議成功. 偵查審判中車禍案件不服車鑑會報告如何申請覆議交通事故Q司法機關判斷車禍肇事責任的歸屬過失的有無十分依賴參考車輛行車事故鑑定會的鑑定. 於 maurobijoux.com -

#25.車禍鑑定覆議成功

車禍鑑定覆議成功 鑑定費用元,覆議費用元。 較昂貴、較耗時,但更具專業性:中央警察大學、交通大學、逢甲大學、成功大學之交通事故鑑定. 關於車禍鑑定覆議成功在交通事故 ... 於 iqalehaq.john-stutz.ch -

#26.請問覆議補充內容怎麼寫才能翻盤,我的車禍鑑定結果 ...

我的車禍鑑定結果我是主因對方是次因我有送覆議請問補充內容我該怎麼寫詳細情形是我黃燈右轉(但警方調另一邊距離大概100公尺左右的監視器畫面是綠燈,所以他們說我紅燈右 ... 於 www.law110.com.tw -

#27.車禍鑑定覆議翻盤機率 - Kissanimee

#事故詢問想車禍鑑定覆議翻盤機率,事故鑑定覆議高雄市政府交通局,事故鑑定覆議3, 申請書範本, , 輛行車事故鑑定委員會網站, 便民路通,次就GO , 1 軟體更新如何提高成功覆 ... 於 kissanimee.online -

#28.3a車禍鑑定覆議小百科

3a車禍鑑定覆議小百科 · A3案件,行車事故鑑定覆議成功改判 · 只論車禍證據,維護鑑定覆議權益,成功改判! 於 www.facebook.com -

#29.對車禍鑑定不服該怎麼辦?車禍鑑定覆議不服,您可以這樣做

車禍鑑定 下來後,如果對車禍鑑定不服又該怎麼辦?車禍鑑定覆議不服有什麼救濟途徑嗎?讓法律諮詢告訴您! 對車禍鑑定不服,看這篇就對了. 於 www.lawyerknow.com -

#30.車禍鑑定覆議成功

司法機關囑託鑑定或囑託覆議鑑定意見,實務上雖然是提供法院審理事實時為主要參考具有車禍專業學術鑑定能力的學術單位有交通大學、警察大學交通學系、成功大學鑑定. 於 ibotasi.darwinfest.sk -

#31.車禍鑑定覆議成功的推薦與評價,FACEBOOK、PTT、DCARD

車禍鑑定覆議成功 的推薦與評價,在FACEBOOK、PTT、DCARD、YOUTUBE和林建甫這樣回答,找車禍鑑定覆議成功在在FACEBOOK、PTT、DCARD、YOUTUBE就來汽車 ... 於 automobile.mediatagtw.com -

#32.不同鑑定機關行車事故鑑定結果爭議分析

張漢威(2001) [3]於「車禍處理與鑑定實務」一書中對行車事故鑑定委. 員會運作狀況 ... 鑑定或覆議之案件,而由成功大. 學「肇事分析與諮詢中心」予以協助鑑定。由此一數值 ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#33.覆議階段如何舉證?

解析:(一) 車輛行車事故鑑定委員會能否找出交通事故的真正原因,以確認肇事責任,不僅攸關社會正義能否彰顯,而且直接影響法院對當事人責任歸屬的認定。雖然鑑定意見謹供 ... 於 www.swlaw.com.tw -

#34.覆議流程

二、當事人或司(軍)法機關向本市車輛行車事故鑑定覆議會遞送申請書申請覆議。當日即登錄文號並進行相關檔案及事故記錄調閱(約1-2星期),再進行案情初步分析及撰寫( ... 於 www.tbkc.gov.tw -

#35.討論與評價- 車禍鑑定覆議翻盤機率 - Mega38Ku

... 鑑定翻盤就是簡單的討論與評價車禍鑑定翻盤機率其實很高,全馨理賠統計全省案件高達百分之70都可以翻案, 根據車輛行車事故鑑定及覆議 ... 如何提高成功覆議車禍鑑定的機率? 於 3pg.mega38ku.online -

#36.如何提高成功覆議車禍鑑定的機率? - 全馨消息

近年來,台灣的交通事故頻繁發生,因此車禍鑑定和覆議的重要性越來越受到重視。對於那些因為不公正的鑑定而受到損失的人來說,覆議是一個追求正義的途徑。 於 www.cyuansin.com.tw -

#37.鑑定覆議成功案例- 誠信公正交通車禍鑑定師事務所

若對車禍鑑定覆議不服,雖在實務上較少人使用,但可再申請學術鑑定,由學界進行判斷。若是小型或輕微車禍,原則上不會動用到學術鑑定,但若是重大車禍, ... 於 vuxivubi.pekarengulyasova.sk -

#38.車禍鑑定會議的進行流程 - 理賠談判達人團隊

車禍鑑定 不服申請「覆議」! 如果對於鑑定報告的結果不認同、認為鑑定委員會的判斷有疏失,可以依法再向車輛行車事故鑑定覆議委員會申請「覆議」。 案件還沒進入訴訟 ... 於 autoclaim2.fengtsao.com