車輛行車事故鑑定會的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張漢威寫的 風險管理:肇事科學鑑定實務研究 和劉安桓的 從新聞案例輕鬆瞭解車禍責任與理賠(二版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自新學林 和元照出版所出版 。

國立雲林科技大學 科技法律研究所 張國華所指導 李建鋒的 車輛行車事故肇事責任分配之研究- 過失問題論述體系暨鑑定審查流程之提出 (2018),提出車輛行車事故鑑定會關鍵因素是什麼,來自於事故鑑定、肇責鑑定、過失審查、過失程度權衡。

而第二篇論文淡江大學 運輸管理學系碩士班 范俊海所指導 林文賢的 交叉路口兩車肇事鑑定預測模式之研究 (2006),提出因為有 交通事故、肇事鑑定、層級分析法、類神經網路、預測模式、判中率的重點而找出了 車輛行車事故鑑定會的解答。

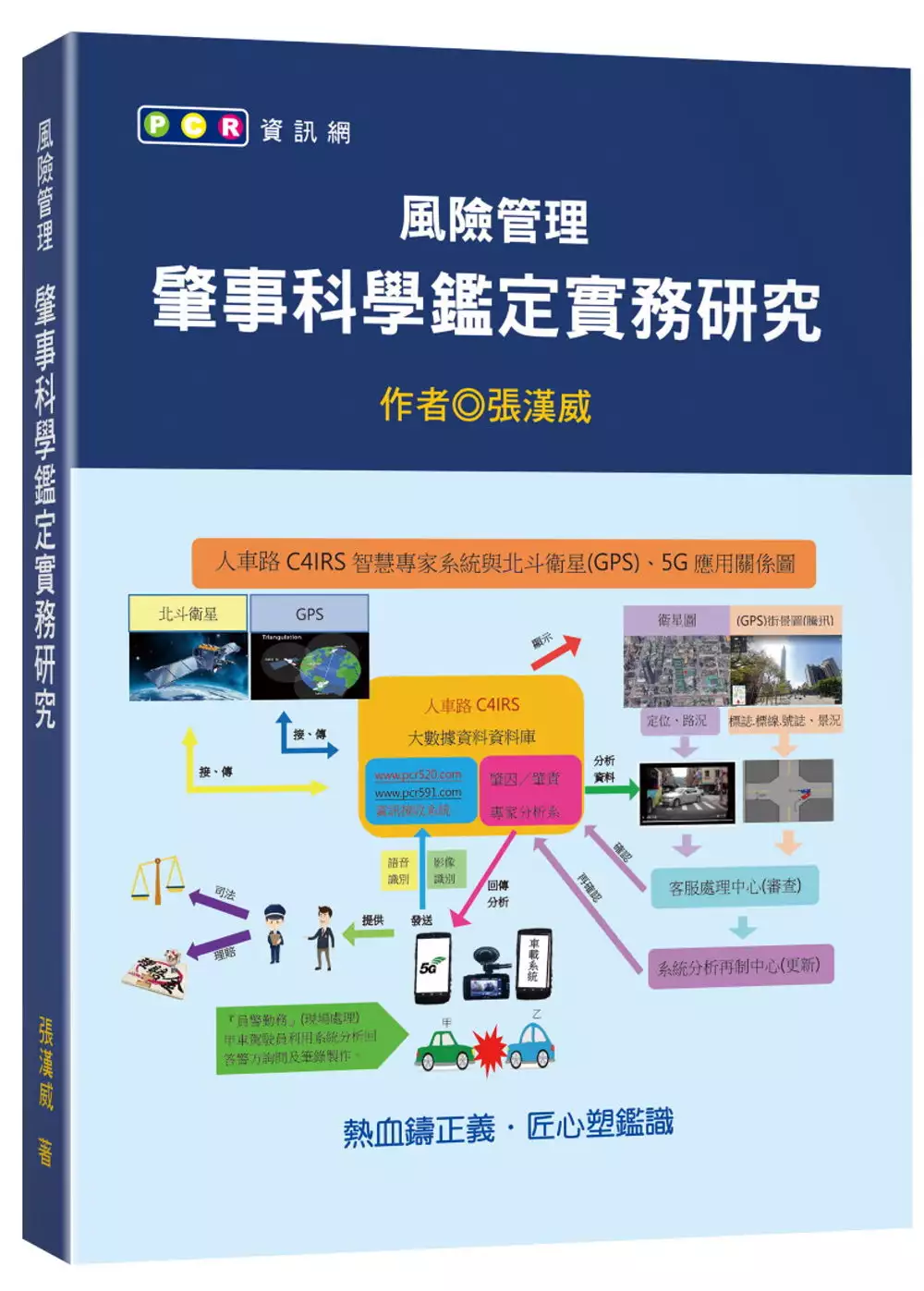

風險管理:肇事科學鑑定實務研究

為了解決車輛行車事故鑑定會 的問題,作者張漢威 這樣論述:

一件道路交通事故的發生,輕者破財,重者受傷,更重者喪命,甚至傾家蕩產。對一個人的生命價值,可說是影響深遠,然其中所涉及的種種公平、公正的機制,就一個法治的國家與社會來說,它是建立在用路人(知法與守法)的觀念與行為上。因此,法律、法規、法令必須建立在每一位用路人的思想行為裡,才能達成一個理想的安和樂利社會。然而執法者、裁判者、鑑定者、和解者、審判者更是用路人知法與守法的守護神。因此,其責任與義務,遠大於用路人,其法律素養與法理知識,更是其必修、必研的主要課程。否則,難能擔當如此重責大任。學術非法律、專業非技術、必須相互融合、相互砌磋才能進步,也才能為21世紀的現代化社會所

能容忍與接受的。本研究即是根據此論點作深入廣泛的討論與分析研究以謀改進之道,並做為推廣交通安全教育訓練的參考。 本書是從風險管理的宏觀理念,以法理為核心的思維程序,依人、車、路、長、寬、高、時、空、力多維空間的立體科學技術,詮釋道路交通法『注意與禮讓』的反應能力與條件,是否符合侵權行為/信賴原則/善盡原則/因果關係的『法理』精神,還原事故再現,探討交通事故的肇事因素以釐清肇事責任,保障受害人的合法權益(理賠與和解),以維護:公平與正義的司法精神。

車輛行車事故鑑定會進入發燒排行的影片

更多新聞與互動請上:

PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )

PNN 粉絲專頁 ( http://www.facebook.com/pnnpts.fanpage )

PNN Youtube頻道 ( http://www.youtube.com/user/PNNPTS )

PNN Justin.tv頻道 ( http://zh-tw.justin.tv/pnnpts )

公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )

"自行車族愈來愈多,但如果自行車和自行車發生事故,或是自行車和行人相撞,卻無法比照汽機車,申請事故鑑定委會員來鑑定,因此有立委提案,要求交通部三個月內,修正事故鑑定辦法,將自行車事故納入鑑定範圍。至於修法門檻也不高,只要將條文修正,納入慢車與慢車,以及慢車與行人的事故範圍,執行上應該不會有太大問題。

騎自行車運動的風氣,愈來愈盛,不過自行車也容易發生車禍事故,不是兩車互撞,就是騎上人行道,與人爭道的結果,變成人車擦撞,但卻不能比照汽機車,申請事故鑑定,因此有立委提案修法,要讓自行車在三個月內,也納入鑑定範圍。

實務上來說,自行車一旦發生事故,報警後,警察會到現場作初步事故分析,作為責任歸屬依據,讓雙方私下和解;但如果不滿意結果,只能告上法院。CGIN以去年台北市來說,一年自行車事故626件,平均一個月52件,而全台灣因為自行車故而死亡的,平均就有140人。

自行車族對於將事故納入鑑定規範,多半持肯定態度,至於交通部表示,將研議修法方向,把"車輛行車事故鑑定及覆議作業辦法"第三條,將慢車與慢車,和慢車與行人的行車事故納入鑑定,執行上應該不會有太大問題。"

車輛行車事故肇事責任分配之研究- 過失問題論述體系暨鑑定審查流程之提出

為了解決車輛行車事故鑑定會 的問題,作者李建鋒 這樣論述:

隨著時代發展與國民所得的提高,國內機動車輛數有逐年上升之趨勢,然因國內地狹車多,加上長久以來,用路人對於行車安全之不重視、守法精神與禮讓觀念薄弱,又或者是道路主管機關之交通設施不夠完善,導致道路交通事故案件頻傳,隨之而來的,即是個案行車事故當中之各當事人間對於肇事責任分配之爭議。 在交通事故發生後,經常仰賴鑑定來瞭解個案行車事故中各當事人間之過失程度,由是可知,鑑定影響各當事人甚鉅;為確保、維護各當事人間之公平、正義,毋寧須要良好的鑑定品質,因此建立完善的行車事故鑑定制度以及鑑定準則,係保障鑑定品質之首要工作,更是維持專業及公平之先決條件,對於交通事故中各當事人之肇責分配,以及

司法機關審判,甚至對未來交通安全改善之回饋,均非常重要。 現行車輛行車事故鑑定實務上經常碰到的問題,係不同地區之鑑定會間或與覆議會間,對於相同或類似案件所作出之鑑定意見有所不同,以及鑑定時未考量肇事者避免事故發生之可能性、鑑定意見書結論未有因果關係及歸責之論證、鑑定意見之基礎不明等諸多問題,容易造成民眾困惑,更無助於協助司法機關判斷。 有鑑於現行鑑定實務上所出現之問題,為提升各鑑定單位之鑑定結果之一致性、精進鑑定品質,以及明確理論基礎、加強因果論證,本研究依據鑑定作業法規、交通法規、民、刑法學說,並參考相關文獻,將車輛行車事故鑑定歸納成三項操作重點:1.事故重建。2.判斷過失。3.

權衡過失程度。並據此提出過失問題論述體系暨鑑定審查流程,建立思考原則與操作模式,加強因果關係與歸責理論之論證,以作為鑑定人員或司法人員審查車輛車事故案件之參考。

從新聞案例輕鬆瞭解車禍責任與理賠(二版)

為了解決車輛行車事故鑑定會 的問題,作者劉安桓 這樣論述:

事故聯單和初判表是什麼?一定要送車禍鑑定? 賠償金額可以漫天開價嗎?只要和解就沒事了嗎? 車禍發生後所衍生的問題錯綜複雜,加上法律繁瑣、責任歸屬難以判定,常讓當事者身心面臨極大壓力!作者以其專業的法律背景,且擔任公所調解委員多年處理過上萬件車禍糾紛,透過本書,以淺顯易懂的筆調,運用大量的示意圖、表、訴狀範例,協助讀者釐清處理車禍糾紛的作法與法律途徑,保障自身權益,處理車禍糾紛不求人!"

交叉路口兩車肇事鑑定預測模式之研究

為了解決車輛行車事故鑑定會 的問題,作者林文賢 這樣論述:

當交通事故( Traffic Accident )發生時,因需保持肇事現場狀況,所以無法立即將車輛移動;或因警察處理交通事故時間過久,進而影響交通流量( Traffic Flow )。再者各區車輛車輛行車事故鑑定委員會由法律、車輛工程與交通工程三方面專家所組成,而每位鑑定委員對於法律認知不同、解讀見解不一或跡證不足而對肇事鑑定( Accident Authentication ) 的結論產生爭議及審件速度緩慢等問題。所以站在鑑定委員的立場上,若有較一致的肇事鑑定影響因素判斷順序之規則,可協助其進一步做肇事原因判定的工作,如此除能減少鑑定委員之間的爭議外,也能加速審查案件。此對於申請肇事鑑定的

當事人與對造人,可以最快的速度判斷事故的肇事原因而節省寶貴的時間,是一個值得研究的課題。 綜合上述觀點,對於車輛事故肇事鑑定影響因素權重與建立預測模式的研究是有必要性,所以本研究將以分析交叉路口兩車肇事鑑定判定影響變數的重要度為主題,藉由台北縣區車輛車輛行車事故鑑定委員會所蒐集符合兩車交叉路口事故的273筆樣本資料,經過文獻評析將可能影響車輛事故肇事原因判定的十八種變數列出,運用客觀的判別分析統計方法來尋求影響肇事鑑定判定的變數共十二項變數,並設計成AHP問卷的三大構面十一項準則,透過全省各區車輛車輛行車事故鑑定委員等專家主觀的問卷填答中,分析各準則的權重與優先順序,來了解交叉路口兩車肇

事鑑定判定影響變數的各個重要度。 最後本研究透過所構建的類神經網路預測模式與AHP預測模式做一整體的驗證與比較,結果顯示藉由客觀的類神經網路預測模式之判中率72.53%優於透過全省各區車輛車輛行車事故鑑定委員主觀意見所構建的AHP預測模式之判中率35.16% ,即表示類神經網路預測模式仍是目前較好的模式。另外運用類神經網路中平均絕對誤差率( MAPE )得知,以兩個隱藏層,在第一層有12個單元和第二層有7個單元時其MAPE值為19.12%,績效指標屬於良好的評估中可了解本預測模式符合分析交叉路口兩車肇事鑑定影響因素之判別準則。