軍國主義 復辟的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦何世同寫的 堅苦卓絕:國民革命軍抗日戰史 和斯湯達爾的 紅與黑(法文全譯本)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自黎明文化 和商周出版所出版 。

國立臺灣大學 歷史學研究所 周婉窈所指導 黃昱翰的 重把乾綱握?──滿洲國帝制之成立與時人認識 (2012),提出軍國主義 復辟關鍵因素是什麼,來自於滿洲國、國體、關東軍、九一八事變、溥儀、盛京時報、回鑾訓民詔書。

而第二篇論文國立清華大學 歷史研究所 鐘月岑所指導 鄒金喜的 從「此邦俗亦偷」到「今日日光輝萬國」:鄭孝胥日本觀的轉變歷程 (2008),提出因為有 鄭孝胥、日本觀、轉變歷程、復辟、王道主義的重點而找出了 軍國主義 復辟的解答。

堅苦卓絕:國民革命軍抗日戰史

為了解決軍國主義 復辟 的問題,作者何世同 這樣論述:

◎一部完全從軍事的專業角度探討分析國民革命軍對日抗戰的戰史典籍。 ◎一三○幅精繪作戰要圖,精闢解析每場戰役的作戰經過,及評論作戰結果與對戰局之影響。 ◎提供軍史界、抗戰戰史研究者、國軍指參軍官及對戰史有研究興趣者閱讀。 「八年全面抗戰」是全中華民族奮起救亡,打敗日本帝國主義侵略,廢除不平等條約,收復失土,由「次殖民地」一躍而為聯合國「創始會員國」,讓中國人光榮「站起來」的一場神聖戰爭。有了抗戰的勝利,中國始免於亡國滅種;今天中共才能享有安理會「常任理事國」地位,進而讓中國人「強起來」,並在昔日西方殖民帝國面前,揚眉吐氣的機會。 國民革命軍在「八年全面抗戰」中,一共傷亡了三百二十

多萬官兵,陣亡了二百六十八名將官,包括兩位集團軍總司令、八位軍長、二十九位師長。他們不是為那一個黨派而戰,而是為中華民族的生死存亡而戰;堅苦卓絕,碧血丹心,共同為中華民族譜出這一頁血淚與榮耀的歷史。 「不信公義喚不回,不容青史盡成灰」;長期以來,西方列強刻意將中國之抗戰,排除在二戰之外,日本人更企圖清洗侵略歷史。本書之問世,盼能喚醒兩岸讀者深刻了解八年抗戰對中華民族的意義,以更寬闊的心胸,本實事求是精神,探討抗戰,還給中國抗戰應有的世界歷史定位。 本書採1937年「七七事變」至1945年日本「無條件投降」的8年時間為斷限,並以中日雙方作戰中的22場「大會戰」、「滇緬作戰」、「桂柳反

攻作戰」、「海空軍作戰」為主軸,對照130幅精繪的抗戰歷史圖像,論述國民革命軍拋頭顱、灑熱血締造光輝之史頁,極具參考價值。

軍國主義 復辟進入發燒排行的影片

《尋訪遺址 認識歷史》第一集

日本神社在台灣

~高金素梅2021.08.26

這幾年,有一些地方推動重建日據時代的神社,為什麼要重建?他們說,重建神社是為了台日友好。

「神社」在這些人腦海中的歷史座標意義是什麼?是類似「二二八紀念碑」?還是像「中正紀念堂」?

今天,在新城神社前,我來為大家上一堂『神社』的課。

1937年7月7日,盧溝橋事變,日本展開全面侵華戰爭。

1938年4月1日,日本政府頒布『國家總動員法』,動員所有人力、物力、財力與設施去支援侵略戰爭,動員範圍是『日本、朝鮮、台灣、厙頁島』。

1938年11月3日,日本政府提出『大東亞新秩序』,擴大侵略東南亞與大洋洲的圖謀已顯現。

1939年2月9日,日本政府成立「國民精神總動員委員會」,精神總動員範圍同樣是『日本、朝鮮、台灣、庫頁島』,要這些地區的人民「效忠天皇、膜拜神社,凝聚對戰爭的支持,挺身接受戰爭動員」。那時的規定,膜拜神社同時還要朝日本皇宮的方向遙拜天皇,天皇是神,神社是護國神社。而護『國』神社的『國』,就是發動侵略戰爭的那個軍國主義的日本國。

1940年8月,日本政府提出『大東亞共榮圈』,發動全面亞洲大洋洲侵略戰爭。

1945年日本戰敗投降,日本天皇公開宣布『天皇是人,不是神』。

這幾個歷史事實清楚的顯示,「神社」是當年日本軍國主義發動侵略戰爭的工具之一,是推動殖民地人民「皇民化」的一環,是凝聚對戰爭支持的「洗腦手段」。

「重建神社」無關台日友好,「重建神社」是一種推動皇民化意識的表態,是日本軍國主義復辟的一種現象,是一場跨時空的荒謬劇。

我們要如何看待歷史?1972年中日斷交,內政部下令清除日本殖民遺址;民進黨執政,重建日本殖民遺址 神社。國民黨的清除遺址與民進黨的重建遺址,考量的都是政治目的,這都模糊了人民對歷史真相的了解。

台灣的執政者常說「讓世界看見台灣」,但「重建神社」卻是讓世界看到台灣復辟日本軍國主義的洗腦工具,這種能見度不要也罷。

重把乾綱握?──滿洲國帝制之成立與時人認識

為了解決軍國主義 復辟 的問題,作者黃昱翰 這樣論述:

滿洲國在近代東亞歷史上,是一個頗具爭議的存在。這個國家是日本軍國主義擴張的產物,是日本殖民帝國的一部份;它的國家地位始終未曾得到國際社會普遍承認,在戰後的歷史敘事中常被視為「偽」國。然而,滿洲國卻也擁有作為一獨立國家的形式和意識形態,而許多當地政治人物和復辟派遺老也參與了國家建構與意識形態塑造的過程,這使它和日本其他的殖民地有著顯著的差異。滿洲國的形成始於1931年的九一八事變。關東軍的一批青年將校發動了這場軍事冒險行動,將張學良勢力從東北驅逐出去,並試圖整合東北各省地方勢力和復辟派,建立獨立政權。但在這個過程中,關東軍對於當地輿論走向的掌握能力相當有限;具日資背景的《盛京時報》等主要媒體對

建立新國家、擁立溥儀為元首等議題的立場曖昧不明。各種跡象顯示,當地多數居民難以萌發對於新國家的認同,也難以產生對作為元首的溥儀的忠誠。1934年滿洲國實施帝制,溥儀登極成為滿洲國皇帝。滿洲國「王道主義」、「民族協和」意識形態強調傳統道德的恢復,是對民國的共和政體和三民主義意識形態的反動。於是王道主義的實踐,自然讓滿洲國的政治體制導向君主制政體。滿洲國帝制在理念和制度設計上兼具近代性與傳統性的特性,但對於帝制的支持者來說,溥儀作為清王朝繼承者的傳統性身份顯然更能激起其共鳴。在官方散佈的論述中,雖然始終否定滿洲國帝制與清朝復辟的關聯,但也將溥儀前清遜帝的身份與前清的歷史、政治遺產視為其正當性的來源

。滿日兩國關係的論述是日本對滿洲國實行支配的正當性來源。溥儀登極為皇帝後,於1935年赴日訪問,他的行程安排,以及他與日本皇族成員的互動,則可說是對滿日兩國間的權力關係架構的追認,而這種「日主滿從」的關係架構則透過傳媒的報導呈現在滿洲國人民眼前。回國後,溥儀積極介入〈回鑾訓民詔書〉的草擬,希望能藉機確立其政治權威,但這個意圖在詔書傳布的過程中未能得遂。隨著關東軍逐漸強化對滿支配以及全面戰爭的爆發,滿洲國最終徹底淪為日本的附庸,直至它在1945年因日本戰敗而覆亡。

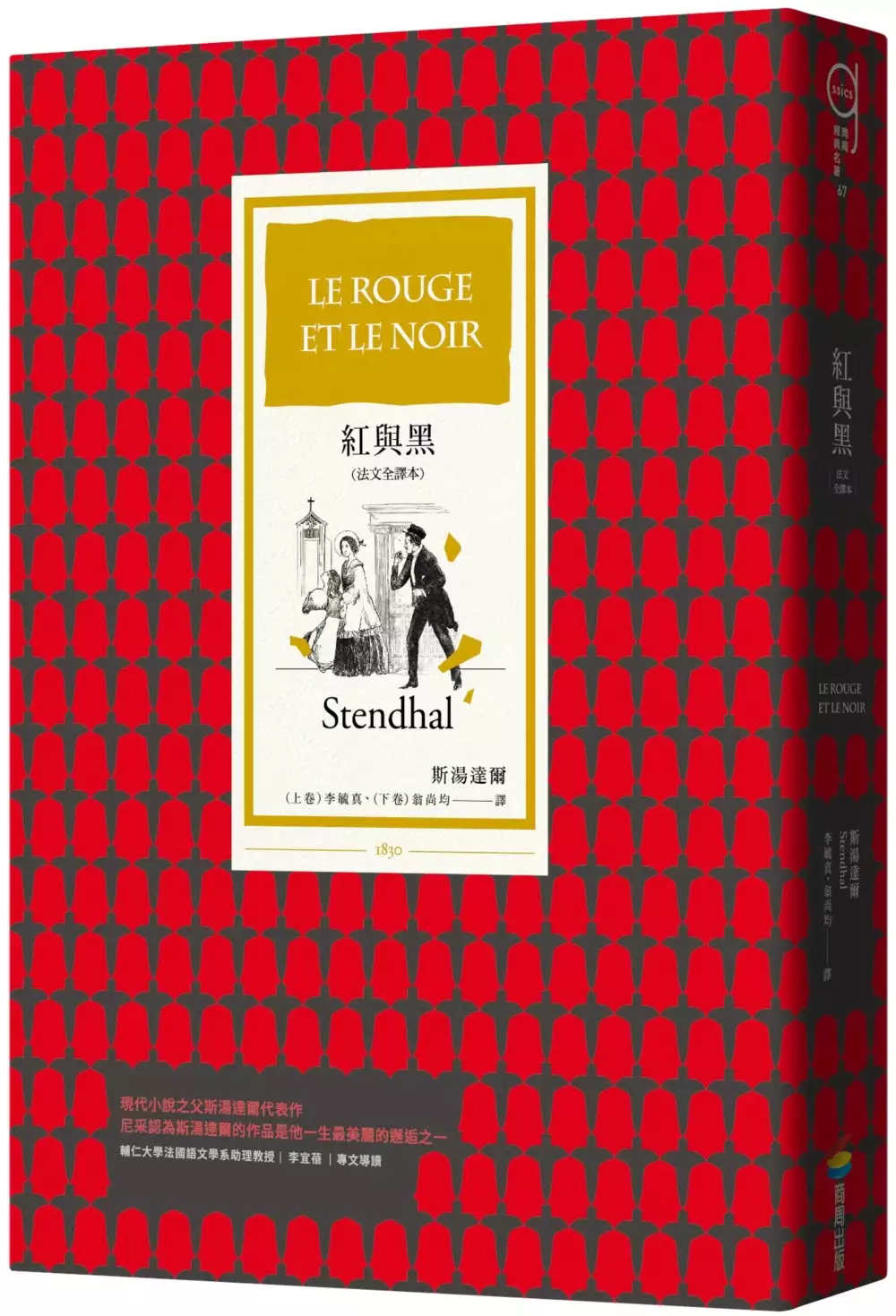

紅與黑(法文全譯本)

為了解決軍國主義 復辟 的問題,作者斯湯達爾 這樣論述:

* 現代小說之父斯湯達爾代表作 * 尼采認為斯湯達爾的作品是他這生最美麗的邂逅之一 這個故事是根據1828年2月29日的《法院新聞》上登載一個死刑案件所創作而來的。 因而斯湯達爾在書名中,還寫了一個小標「1830的編年史」。 而「紅」與「黑」在法國拿破崙執政的時代,代表的是「軍隊」與「教會」, 這也是當時有野心的法國青年對於自身前途的兩大選項。 平民朱利安儘管聰明又野心勃勃,但他的兩次戀愛終究敵不過世俗的尊卑與道德批判而悲劇收場。 斯湯達爾在書中對權貴階級、教會制度做了諸多批評; 他以心理分析的筆法來描述主角的性格,也將人性的善惡描繪得寫實又殘酷,為現代心理小說的奠定了

基礎。 *兩段挑戰道德與社會階級的禁忌之戀 全書分為上下二卷,上卷幾乎完全採用了《法院新聞》的案例, 描述鋸木廠之子朱利安到權貴的鎮長德賀納勒家擔任他孩子的家庭教師, 因而見識到貴族人家的奢華生活,一心想脫離貧困與低賤身分的他, 靠著俊美的外貌和手段引誘了德賀納勒夫人,但兩人的戀情終因階級與道德而被迫中斷,朱利安黯然離開神學院,前往巴黎。 下卷則是斯湯達爾虛構出來的。 朱利安到了巴黎,仍用盡心計想要攀附進入上流社會。 在教會神父的引介下,他來到德拉莫侯爵府邸擔任祕書一職, 然後利用侯爵之女瑪蒂爾德對他的好感,和她談起戀愛。 然而德賀納勒夫人的一封信,阻撓了這段戀情,改變了三個人的命運……

從「此邦俗亦偷」到「今日日光輝萬國」:鄭孝胥日本觀的轉變歷程

為了解決軍國主義 復辟 的問題,作者鄒金喜 這樣論述:

鄭孝胥(1860-1938)的一生,經歷滿清皇朝、中華民國與滿洲國三個政權。在這段時間中,中國歷經了許多前所未有的巨大改變,舉凡政治、經濟、軍事、民生、外交之層面,皆有相當程度之變化。身處在這個時代的鄭孝胥,在其長達五十七年(1882-1938)的日記中,不同程度地反應或記載其親身之經歷與體驗。有鑑於鄭孝胥在其生涯中與日本長久而頻繁的互動,因此筆者擬以鄭孝胥的日本觀為中心,藉由他所留下的《鄭孝胥日記》與其他相關史料,來試圖瞭解鄭氏日本觀的變動過程,與其對中日兩國之間的關係所造成之影響。於本文中,第二章的內容在討論鄭孝胥如何面對當時中國環境與風氣之劇烈轉變,以及在首次接觸到日本政治、文化與人民

後,進而建立與調整自身對日觀點的一個初步過程。本文第三章的時間斷限將以戊戌變法作為起點,而以九一八事變前後做為結束。其中筆者再以辛亥革命為界,將此一時間斷限分為兩個階段,以觀察鄭孝胥這段時間的日本觀轉變的過程。在第四章中,筆者將以鄭氏於《日記》中對於其王道主義的相關記述,以及一些相關的零星演講稿作為分析材料,試圖探討鄭孝胥如何定位他自己的王道主義與日本儒學界中的王道政治論兩者之間的關連性,以及此時他對於日本的觀感等命題。本文顯示:在民國創建前,鄭孝胥將日本定位為可以讓清廷與中國在物質水準與工商業技術上提昇水準的一個對象。辛亥革命爆發以後,為了讓復辟大業早日實現,鄭孝胥把日本視為一股能讓他所遵循

、信仰的儒家價值傳統與君主制度在中國重生的重要力量。滿洲國建立後,鄭孝胥對日本的友善觀感提升到最高點。但隨著時局的變遷,鄭孝胥終究無法讓日本對其政策與主張持續的支持下去。而他希望拉攏日本以協助溥儀重登大寶的理想,也只不過是一場幻影。