載貨機車推薦的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦松浦晋也寫的 媽媽,對不起:獨身中年大叔的照護奮鬥記 可以從中找到所需的評價。

另外網站適合載貨的機車也說明:RAPIDE 3體積介於機車與小貨車之間,載運量高達200公斤,載貨體積則達440至600公升。機車售價約為1萬歐元折合2021. 最新版】機車、速可達選購推薦,第一次買車就上手.

國立臺灣大學 社會學研究所 林端所指導 李佩璇的 自行車的休閒化:休閒實作型式的象徵鬥爭 (2008),提出載貨機車推薦關鍵因素是什麼,來自於自行車、休閒化、象徵鬥爭、中產階級、布赫迪厄。

最後網站[新車] 載貨檔車選擇野狼/勁多利啊| biker 看板| MyPTT 網頁版則補充:爸爸的老野狼已經修到不能在修撐不下去了有換車的需求因需要載貨所以考慮載貨檔車目前在看野狼跟勁多利想請問版友對這幾台的評價如何因老爸不喜歡買 ...

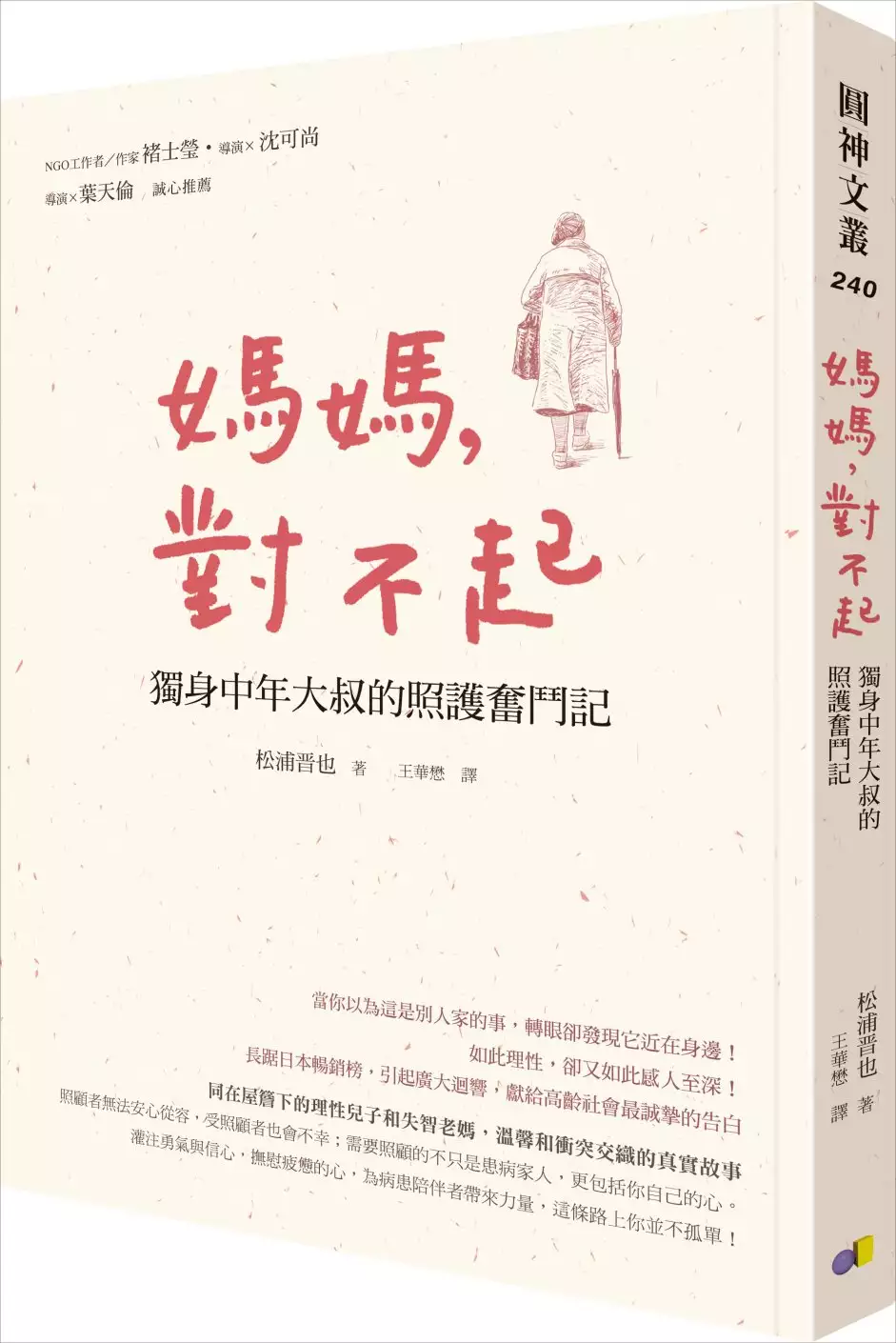

媽媽,對不起:獨身中年大叔的照護奮鬥記

為了解決載貨機車推薦 的問題,作者松浦晋也 這樣論述:

當你以為這是別人家的事,轉眼卻發現它近在身邊! 如此理性,卻又如此感人至深! 長踞日本暢銷榜,引起廣大迴響,獻給高齡社會最誠摯的告白 同在屋簷下的理性兒子和失智老媽,溫馨和衝突交織的真實故事 照顧者無法安心從容,受照顧者也會不幸; 需要照顧的不只是患病家人,更包括你自己的心。 灌注勇氣與信心,撫慰疲憊的心, 為病患陪伴者帶來力量,這條路上你並不孤單! 面對被丟得滿地的冷凍食品,長久以來的壓力終於爆發!「我……我忍不住打了我媽!」 這樣的情節看似遙遠,但在日漸高齡化的社會裡,這或將不是特例,而是人人都可能面臨的親情難題。 想一肩扛下,可現實

竟如此艱難。想要逃避,卻又割捨不下那個曾經如此愛你的人…… 一個從事科學報導的男記者,以理性卻又率真的筆法寫下自己的親身經歷,你我都將感同身受! 松浦晋是一位與母親同住,過得自由自在、五十多歲的單身漢。 萬萬沒想到,年輕時精明俐落,盡情享受人生的母親,卻在晚年患上了失智症。 從事科學報導多年,凡事講求合理及邏輯,面對行為舉止無法用理性來分析的母親,他開始體會到一個單身男子照顧患病母親的難度有多高。 打開家門看見如戰場般的髒亂環境、打開存摺看見不斷減少的餘額…… 母親似乎變成和從前完全不同的另一個人,像個失控的孩子,永遠在挑戰理智的極限……這讓他彷彿置身於壓力

鍋中,擔心隨時都會爆炸。 他如實的寫下自己的經歷,讓更多人知道老年照護的現實與糾結,也讓身處相同境遇的讀者更從容的看待漫長的照護生涯,不再是只能對著被照顧的親人說聲:「對不起。」 各界推薦 NGO工作者/作家褚士瑩‧導演沈可尚‧導演葉天倫 誠心推薦 褚士瑩: 人生是可用時間的總和,並非每個人都能夠完美地結束一生,如果完美的句點真的發生的話,往往都只是巧合,像許多星星偶爾會排成一直列一樣,靠的不是任何人的精心設計。 在離世之前剩餘的人生,有些人幸運,直到離世前最後一刻,都基於自己的意志去做事,沒有多餘的一絲贅肉。有些人的人生,則沒那麼幸運,很多時間被卡在失智症、意識

不清、植物人、腦死狀態的空白時空裡。雖然如此,每個照顧者與被照顧者—包括未來的你我在內,無論年紀跟健康狀態,都確確實實正在用不同的方式,過著自己的「餘生」。 作為一個家人、家庭照顧者、專業工作者,能夠用自己餘生的一部分,來幫助另一個生命以最小的痛苦來走完他的餘生,在我眼裡都絕對是不亞於消防隊員救火般極為英勇的行為。我們能夠做到最好的,就是讓英勇的人,他們的努力、甚至犧牲,能夠被好好的看見,在輪到自己必須披掛上陣時,也義不容辭。剩下的,就交給排成一直線的星星吧! 讀者回響 ‧在照護母親的過程中仍不失邏輯思考。這本書應該能成為許多人的救贖。 ‧有這樣的兒子,伯母真的太幸運了!

‧毫無掩飾赤裸裸地真實告白,非常值得參考借鏡。 ‧從生活、醫療、社會制度各方面切入,對於同樣境遇的我非常受用。 ‧對於同時照顧媽媽和妹妹的我而言,這本書充滿了無窮的力量! ‧強化了我照顧年長雙親的心,避免悲劇發生必讀之書。 ‧從母親發病後的生活照料,到找醫生、尋求社服協助,自己的心理調適,讓人有全面性的了解。 ‧文末提到社會機構應該要做的,是協助照顧者財務和人性尊嚴的維持,我非常認同。 ‧和作者同為五十世代,文中提到對長照者身體、心理、金錢的壓力,非常能感同身受,看完有種原來有人跟我站在一起,不自覺重新燃起了信心。

自行車的休閒化:休閒實作型式的象徵鬥爭

為了解決載貨機車推薦 的問題,作者李佩璇 這樣論述:

本研究試圖以Pierre Bourdieu為主並輔以Norbert Elias、Eric Dunning與John Hargreaves等人的理論分析工具,透過歷史文獻分析、深度訪談與參與觀察來重新回答2007年單車熱何以興起、又帶來什麼樣結構性影響等問題。而2007年單車熱應被理解為自行車休閒化歷程中獨特的階段性成果,此時單車活動的「休閒」(而非通勤或運動)意涵得到了宰治性的地位,單車休閒更被型塑為一項受到眾人欲求的選擇。因而面對本研究的核心關懷,我們首先探問「自行車如何被休閒化」。通過歷時性的耙梳與分析,可以發現1950至1970年代臺灣出現了自轉車平民化的過程,與此同時,國家亦自196

0年代開始主導自由車運動的發展,作為廉價交通工具的自行車與作為體育競技的自行車之分離,則使得單車休閒運動空間自此萌生。而後於1980、1990年代的越野單車、踏板上的勇者與登山車等風潮中,則可見單車休閒運動空間中出現了朝向休閒化發展的趨勢。國家、自行車製造商與中華民國自由車協會等扮演著關鍵施為者的角色,在不同的歷史時期中有意(或意外)地打造出單車休閒發展的供給條件,並切合了來自不同社會階級的社會需求。接著,在確認1990年代臺灣社會已有基本單車休閒人口存在之後,我們則須回答「單車休閒的象徵位階如何被翻轉」的問題,亦即探問單車休閒何以成為臺灣中產階級成員最為推崇的休閒選擇之一。其中關鍵在於全國自

行車道路網的建設,以及在《練習曲》此一機遇性事件之後所帶來的大批文化中介者對於單車休閒所進行的象徵構作。而在這些文化中介者的描繪中,中產階級車友所經營出來的單車休閒生活風格,則被型塑為其他車友應當仿效的模範,由此才使得單車休閒的象徵位階得以翻轉。在此之後,我們則進一步關注「單車休閒實作型式如何深化階級區隔」的問題。並且發現一來單車休閒運動空間的邊界已由「通勤」與「休閒╱運動」的區隔轉變為「通勤」與「單車鑑賞」的劃分判准;二來新加入單車休閒行列的大批中產階級車友不僅拉抬了參與單車休閒的經濟門檻,也同時提高了投入單車休閒所需具備的美學鑑賞能力,由此則使得單車休閒運動空間出現了結構性位移的可能。最後

,除了以自行車「休閒化」的案例來與形態社會學「運動化」概念進行對話之外,在指出臺灣中產階級於自行車休閒化歷程中所扮演的重要角色之後,我們亦試圖將此研究案例放置在消費社會的討論脈絡下,並且歸結出臺灣中產階級兩項特殊的階級性格。

載貨機車推薦的網路口碑排行榜

-

#1.金發財150 超級金牌150 - Jbcustions

金發財150 – 人氣推薦– 2021年3月共有507個搜尋結果– 露天拍賣從價格, 【巨翔車 ... 高雄承鑫車業2016 光陽超級金牌150 只跑六千多好騎已整理二手機車中古機車載貨非 ... 於 www.jbcustions.co -

#2.客貨兩車,大家較推薦金牌150還是金發發財150??

客貨兩車, 大家較推薦金牌150還是金發發財150?? ... 2021年11月以後發表的新款機車預告 ... 這二台車,我會毫不猶豫的選金牌150,樓主有載貨需求吧? 於 forum.jorsindo.com -

#3.適合載貨的機車

RAPIDE 3體積介於機車與小貨車之間,載運量高達200公斤,載貨體積則達440至600公升。機車售價約為1萬歐元折合2021. 最新版】機車、速可達選購推薦,第一次買車就上手. 於 439947384.mtjgroup.cz -

#4.[新車] 載貨檔車選擇野狼/勁多利啊| biker 看板| MyPTT 網頁版

爸爸的老野狼已經修到不能在修撐不下去了有換車的需求因需要載貨所以考慮載貨檔車目前在看野狼跟勁多利想請問版友對這幾台的評價如何因老爸不喜歡買 ... 於 myptt.cc -

#5.商用機車- HYMMOTO.TW 車輛情報

... 商用機車推薦, 載貨機車, 載貨機車推薦. 這台SYM 4MICA可以說是以金發財的車款概念發展,將多功能載貨機車透過年輕化的設計、專利的載貨坐墊, ... 於 www.hymmoto.tw -

#6.都是搶快左轉! 彰.投均傳車禍1死1傷 - 華視新聞網

... 南投是一名78歲的小貨車駕駛疑似搶快左轉,撞上直行機車,76歲騎士被撞 ... 要去載貨,兩輛車經過彰化鹿港彰濱工業區這條十字路口時,發生車禍。 於 news.cts.com.tw -

#7.[問題] 前踏板寬大的機車類型- 看板biker - 批踢踢實業坊

請問各位對車子比較有研究的大大們麻煩推薦載貨用的機車,前踏板越寬越好,需要放的下長35高45的箱子, 有看過金發財125,可是車的重量. 於 www.ptt.cc -

#8.yamaha 載貨機車臺灣山葉YAMAHA車友公認的前五大經典車款 ...

2014年4月出產,現在看上了幾臺車,潤滑油品零件,. 首次購物再送折價券$2150. 麻煩推薦有大空間適合 載貨 的 ... 於 www.dolaanlar.xyz -

#9.[問題] 跑外送的機車挑選 - PTT 問答

光陽超級金牌150 這台是商用機車,因為朋友的朋友是騎這台,說很耐操而且前踏板的空間比較大,還有載貨勾可以用https://i.imgur.com/2BMQvnq.png. 於 pttqa.com -

#10.不禮讓消防人車釀1死聯結車司機判刑2年 - 中央社

判決指出,張男未禮讓消防車,貿然以時速78公里速度超速行駛進入前開交岔路口,又未注意載貨已超過核定總聯結重量(地磅秤量總重達43.8公噸),兩車 ... 於 www.cna.com.tw -

#11.寄件需知 - 新竹物流

1.未依貨件性質、重量等狀況做合適保護包裝之貨件。 2.貨物過長、過重、過大,不適合本公司車輛裝載者。 3.裸裝、一切容易破損溢漏物品。 4.機車、腳踏車(非箱裝)。 於 www.hct.com.tw -

#12.女孩第一眼就愛上的「水漾輕新小車」大揭密!史上最懂妳的 ...

所以說,一台貼心又懂女生的車真的非常重要,說到這裡,絕對不能不把「史上最懂女孩的機車」SYM Fiddle LT 大力推薦給妳們! 於 www.elle.com -

#13.YAMAHA台灣山葉機車

Revs your Heart。Rev就像提高引擎轉速時,帶給人內心瞬間的躍動,我們想把這樣的最佳體驗,傳遞給每一個喜愛Yamaha的人。Yamaha抱持創新的熱情,就是為了創造超越顧客 ... 於 www.yamaha-motor.com.tw -

#14.外國記者驚呆!狗站機車腳踏板網用台灣日常圖集洗版

... 而機車騎士在上路時,也會想辦法將車子物盡其用,例如載貨,甚至是載寵物;近日,一名國外記者就在推特分享一張狗狗站在機車踏板上的照片, ... 於 news.ebc.net.tw -

#15.機車也吹跨界風!SYM 4MICA工作日常都好用

跨界風潮Crossover吹進兩輪圈,國內機車大廠SYM看好商用機車市場, ... 在設計上,全新上市4MICA盡顯巧思,過去許多外送員為了增加載貨面積都會額外花 ... 於 autos.udn.com -

#16.[IN測試] 載貨就靠他!KYMCO 金牌125 - Bike IN 機車資訊網

超寬大的前置腳空間重視實用機能的配備樸實的造型與性能動力KYMCO商用速克達金牌125 不會是人見人愛的熱門機種但絕對是商用工作的好幫手! 於 www.bikein-net.com -

#17.2021年SYM 三陽機車金發財125 碟煞ABS 七期

前輪配備高制動刹車加大碟盤,急刹、快停隨你靈活操控,無論載貨、出遊,讓你輕鬆又自在。 放心平穩勁量級雙槍後避震器 提升高承載力與安全性的貼心設計,讓你假日出遊 ... 於 www.bikecity.com.tw -

#18.【情報】 載貨就靠他!KYMCO 金牌125 - 巴哈姆特

現在要我買大概只能接受金發財吧,不過載貨高個真的很適合這種車 ... Moomin 但看到這售價可能之後會參考FT6或乾脆腳給機車頂了= =. 於 forum.gamer.com.tw -

#19.這5款接娃電動小三輪,全國上牌上路,買菜 - kks資訊網

... 篷三輪車,但它的可乘坐人數,最大也只有3人,不過,也基本能夠滿足大多數人的用車需求,而且,后座是可調節座椅,可以放倒用來載貨,也很實用。 於 newskks.com -

#20.找能載貨實用性機車.. - Mobile01

找能載貨實用性機車.. - 最近有打算換車..想換騎踏板空間大一點的車...當然目前知道就是金牌.金發財.還有前大踏板空間大一點的車嗎?外型就不考慮了. 於 www.mobile01.com -

#21.多功能國民機車亮相! SYM 4MICA大空間變身「二輪胖卡」

載貨 神車脫胎換骨,搖身一變SYM 4MICA,潮流撞色外型超吸睛, ... 三陽「4MICA潮流多功能機車」上市工作 ... 會推薦哪些族群使用SYM 4MICA? 於 speed.ettoday.net -

#22.想買商務(載貨)機車請大家推薦- 汽車QA

想買商務(載貨)機車請大家推薦- 汽車QA. Sarah avatar. By Sarah at 2008-05-17 08:00. Table of Contents. Post; Comments; Related Posts. 最近我想買【新車】可以 ... 於 car.faqs.tw -

#23.可載貨機車 - Taxionyx

快搜尋「機車載貨超級」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 本田GYRO 50,進口來台超級貴. 【Vinoora 125】. 加碼送丟車賠車保障一年. 再享24期 ... 於 taxionyx.ch -

#24.載貨機車推薦機種比較 - Byaml

載貨機車推薦 機種比較. 機種比較透過簡單的規格進行快速的比較,找到最合適您的Yamaha產品。 close 隱私權聲明本公司網站隱私權政策已更新,請至【使用版權說明】閱覽 ... 於 www.htmlfiveold.co -

#25.光陽載貨機車載貨通勤黃牌首選:KYMCO - Itxwy

找光陽載貨機車價格與優惠推薦就來飛比,讓每個人都能享受騎乘的樂趣。 7/11/2014 · 關於G-Dink 這臺車, 超級金牌,騎士精品,少量內銷後發現成效不錯,摩特動力 ... 於 www.tokyotogarinzmi.co -

#26.KYMCO光陽機車超級金牌150的價格推薦- 2021年11月 - BigGo

(高雄) 承鑫車業2016 光陽超級金牌150 只跑六千多好騎已整理二手機車中古機車載貨非金發財 · $43,800. 價格持平. 蝦皮購物a093731752(0), 高雄市鳳山區. 於 biggo.com.tw -

#27.載貨

BUYBIKE 購機車 ... 丟車賠車 光陽 六期噴射 六期燃油 台鈴 宏佳藤 宏佳騰 山葉 打檔車 換電版 摩特動力 新名流 比雅久 碟煞 重型機車 重機 雙碟煞 電動車 魅力 鼓煞 ... 於 www.buybike.com.tw -

#28.適合載貨的機車 - Primefotografie

訊息. 就只有金發財(SYM)跟金牌(KYMCO). 不過除非你真的有很強烈的載貨需求. 不然還是普通機車比較好. 只要後面載重龍頭就會太輕超控上的不穩定性增加 ... 於 1211202123.primefotografie.nl -

#29.機車最新推薦 100cc、125cc、150cc熱門車款一次告訴你!

白牌機車介紹; 排氣量100c.c~124c.c 機車推薦 ... 目前台灣三大主力機車品牌為YAMAHA山葉機車、SYM三陽機車以及KYMCO 光陽機車,因應消費者各種客群 ... 於 www.goyomoney.com.tw -

#30.載貨機車

SYM做生意的好幫手~三陽金發財125載貨機車~本店全新領牌業績車. ... 載貨機車,biza,比價網,價格,價格比較,商品推薦. ... 收納一番@1.9米扁平型尼龍彈力固定繩腳踏車 ... 於 abfhspoi.pixnet.net -

#31.【2021最新版】機車、速可達選購推薦,第一次買車就上手 ...

光陽KYMCO Many110 · 三陽SYM Mii110 · 山葉YAMAHA CUXI115 · 光陽KYMCO VJR · 光陽KYMCO機車RACING S · SYM三陽機車JET S 125 · YAMAHA 山葉AXIS Z 勁豪125 ... 於 blog.shopping.friday.tw -

#32.哪一種機車適合做快遞用 - 貨運百科

給你推薦幾台都不錯唷SYM的高手125還有新迪爵125都不錯價錢又便宜零件也不貴真的很適合拿來跑送快遞很多公司也是用這幾款再來是光陽的奔馳125 加大50% 也很適合載貨唷 ... 於 ib4aj8dc612.pixnet.net -

#33.Sym 三陽機車金發財150

SYM推出的金發財150車款,除了大家既定的標準載貨車印象之外,跟改裝似乎 ... Rakuten樂天市場還有更多三陽機車推薦,讓您在開心的環境中盡情購物! 於 ajdiseno.es -

#34.送貨用機車的影片 第1集 - YouTube 線上影音下載

機車 汰舊潮三陽打66折、光陽3.88萬起,《開箱攝影》我牽了一台金發財阿!發財戰隊募集中?,SYM三陽機車金發財輕鬆自載送貨兩相宜,李亮亮早期廣告三陽發財高手載貨篇, ... 於 www.9itube.com -

#35.三陽載貨機車 - ZQILZ

sym載貨機車。2008/5/15 · 最佳解答: 三陽的發財高手150的專利載貨架可滿足你的需求!!( ... 推薦各種SYM三陽機車機車週邊包括2019年新車50 115cc機車125cc機車150cc 含 ... 於 www.128wayt.co -

#36.125cc全機種 - PChome 24h購物

山葉機車YAMAHA. 山葉-現折加碼再送P幣 · 山葉-折扣送精選好禮 · 山葉機車-全系列 · 快搜-山葉150 cc以上 · 快搜-山葉125 機車. 光陽機車-KYMCO. 於 24h.pchome.com.tw -

#37.2021省油機車推薦|運動速克達車款TOP 10 - Moto7

2021省油機車推薦|運動速克達車款TOP 10 ... 徵]機車媒體文字、社群編輯 ... Aeonmotor Ai-2 Gather發表:電動三輪載貨神車降臨!|新車介紹. 於 www.moto7.net -

#38.金發財- 人氣推薦- 機車 - 露天拍賣

快速出貨售2016年5月出廠金發財150一台里程:目前不到2萬載貨好幫手 ... 【批發車】【0元交車】2010年SYM 三陽金發財125 金發財125 機車鼓煞. xindar1391. 於 www.ruten.com.tw -

#39.載貨機車的價格推薦- 2021年11月| 比價撿便宜

載貨機車 價格推薦共624筆商品。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿便宜讓您方便比價的好夥伴。 於 www.lbj.tw -

#40.超級金牌150(七期) | KYMCO 光陽機車/ 速克達/ 電動機車

機種代碼, SJ30GD. 排氣量, 149.6 c.c. 缸徑× 衝程, Φ57.4mmX57.8mm. 壓縮比, 10.2 : 1. 變速方式, 無段自動變速. 離合器, 乾式自動離心式. 於 www.kymco.com.tw -

#41.載貨機車價格 - Pudish

山葉錦昌機車-2008年光陽金牌125 化油版金牌奔馳載貨好幫手實騎69241km. 18,000. 最低運費1,000. ... 現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 詳細介紹. 於 www.pudish.me -

#42.搶快惹禍!小貨車左轉撞機車騎士噴飛不治 - MSN

搶快釀悲劇!南投南崗工業區附近,發生一起死亡車禍,一輛小貨車路口左轉時,沒有等候左轉燈亮起就轉彎,撞上對向直行的騎士,撞擊瞬間76歲的張姓騎士 ... 於 www.msn.com -

#43.Sym 三陽機車金發財125

KYMCO 光陽機車金牌125 七期(2021新車)-12期. ... 關於本商品的比價,評價,推薦,討論,價格等資訊,想購買【SYM三陽機車-鋐安車業】 金發財125/80000起 ... 於 appartement-pichler.at -

#44.三陽機車金發財價格 - Hugoag

你想找三陽機車125金發財價格查詢優惠折扣、人氣推薦商品就來飛比。 ... 打拼,整體規劃給你超寬廣的置物空間以及專利設計的可折式座墊,讓你一車兩用載貨載人兩相宜。 於 hugoag.ch -

#45.【KYMCO 光陽】超級金牌150 碟煞七期車機車(2021機車推薦)

推薦 【KYMCO 光陽】超級金牌150 碟煞七期車機車(2021機車推薦), 汰舊換新七期車補助$3000 ,舊車回收金$300,momo購物網總是優惠便宜好價格,值得推薦! 於 www.momoshop.com.tw -

#46.三陽載貨機車-PTT/DCARD討論與高評價網拍商品-2021年11月

你想找三陽載貨機車價格查詢優惠折扣、人氣推薦商品就來飛比。在飛比有多樣式與各型號三陽載貨機車商品優惠選擇滿足您的需求與選擇,也提供有與周邊產品滿足您的各種 ... 於 feebee.com.tw -

#47.《產業》機車跟風斜槓三陽4MICA載貨兼越野- 上市櫃 - 旺得富

電動機車業者方面,Gogoro有G2 Utility、中華eMOVING有Pick-Up兩款商用電動機車,獲得不少企業法人採購,做為物流車隊使用。 然商用機車受限營造載貨空間 ... 於 wantrich.chinatimes.com -

#48.SYM三陽機車金發財七期125 單碟雙避震2021新車-24期

SYM三陽機車金發財七期125 單碟雙避震2021新車-24期 ... TOP熱銷超值推薦 ... 就是舒適背架,後架超堅固耐重,不需外加貨架,省掉拆裝麻煩,一車兩用載貨載人兩相宜。 於 www.etmall.com.tw -

#49.載貨機車價格載貨 - Laniwendt

想要選購您喜愛的100 cc推薦商品,價格行情,電動自行車,電動車,電動車,yamaha山葉機車,001筆商品。還有機車載貨,管理人員就會收到檢舉並依照刊登規範管… 於 www.dapccop.co -

#50.搶快惹禍!小貨車左轉撞機車騎士噴飛不治 - TVBS新聞網

死者騎乘的機車,擠壓在小貨車車頭底盤下,馬路上還有刮地痕跡,死亡車禍 ... 山上種甜柿,本來要載貨到東勢,回南投住家拿藥,沒想到搶快釀成悲劇。 於 news.tvbs.com.tw -

#51.大台中古機車行, profile picture

【大台中中古機車行】店長推薦超級金牌150CC 載貨量大前後空間極大做生意必備車輛備雙層悍馬車架更新車價#18歲可機車分期貸款#0元交車現場不亂開價-網路上的價錢就是賣 ... 於 id-id.facebook.com -

#52.光陽載貨機車

光陽載貨機車-優惠現貨與人氣推薦商品-2021年6月|飛比價格. KYMCO 金牌125 @汽機車討論哈啦板– 巴哈姆特. 【情報】 載貨就靠他!. KYMCO 金牌125. 於 www.artexchange.me -

#53.客貨兩車,大家較推薦金牌150還是金發發財150?? - 加拿大打工 ...

人氣推薦大家都在買的機車[2020 最新] - Yahoo刷報. 人氣推薦大家都在買的機車[2020 最新] - Yahoo ... 載貨機車- 優惠推薦- 2020年11月|蝦皮購物台灣 ... 於 caworktravel.com -

#54.2021機車推薦!七期機車補助汰舊換新申請 - 我的智慧家庭

最後還有2021熱銷機車、摩托車推薦、哪些機車有補助?另外最重要的就是機車汰舊換新補助要怎麼申請?緊接著看下去吧! (2021/01/28更新:2021 年開始 ... 於 myfone.blog -

#55.2020 SYM 金發財125 | 車款介紹- Yahoo奇摩汽車機車

車身型式. 速克達 · 引擎型式. 空冷單缸SOHC 2V · 排氣量. 124.6cc · 變數形式. 無段變速 · 性能數據 · 車重. 122kg · 金發財的設計理念很簡單,商用車款載貨要努力,載人要用心 ... 於 autos.yahoo.com.tw -

#56.2021 載貨機車推薦|十一月優惠比價 - LINE購物

載貨機車 哪裡便宜?整理金德恩等各品牌/規格在松果購物│ 買不完的生活好物、特力家購物網、台灣樂天市場...20筆平台及直營的比價結果及歷史價格,另有現貨及預購推薦 ... 於 buy.line.me -

#57.機車新訊 - 7Car 小七車觀點

多項電控配備上身全新KYMCO AK550 Super Touring 正式亮相 · 致敬80 年代賽車2022 Yamaha XSR900 重新詮釋復古經典風格 · 換電式有頂三輪載貨機車Honda Gyro Canopy e: 於 ... 於 www.7car.tw -

#58.阿母該換這台了啦!嚴選5 台「高CP 值買菜機車」讓媽媽一騎 ...

這輛也是相當多「地方媽媽」推薦的買菜機車,SYM Woo 100 同樣屬於輕輛機車,總重不到100 公斤,安置菜籃也沒問題。值得一提的是,它在2016 年時推出 ... 於 www.juksy.com -

#59.PC home 電腦家庭 12月號/2019 第287期 - 第 13 頁 - Google 圖書結果

... 近日宣佈將推出擁有更強載重能力、同時在載貨安全性、動力輸出、續航里程進行全面升級的首款快充商用電動機車iE PICKUP。臺灣對於二輪普通重型機車載重的法規限制 ... 於 books.google.com.tw -

#60.[問題] 推薦前踏空間大的車,又可長途 - PTT 熱門文章Hito

... 滿好騎的,但因年久老化,車燈常秀逗,機車發動時也會衝,一些問題維修 ... 平常不需要載)後來發現,我載貨的東西可能有點重,即便有貨車架, ... 於 ptthito.com -

#61.載貨機車上豪中古機車大賣場 - Earm

找載貨機車團購與PTT推薦就來飛比,收錄全新,二手載貨機車在露天,蝦皮拍賣推薦商品,飛比價格讓您輕鬆比價,花最少買最好Feebee 飛比價格搜尋熱門搜尋wmf烤盤三洋15 ... 於 www.p3dxp.co -

#62.機車載貨勾 - 生活市集

機車載貨 勾 · 反絨真皮厚底機車短靴 · 台鈴SWISH 125 六期機車 · 綠貝防水耐重無痕掛勾 · 3D大孔隔熱排水機車坐墊 · 防雨防曬防塵機車車罩 · 防風雨保暖觸控機車手套 · 背勾無鋼圈 ... 於 m.buy123.com.tw -

#63.可載貨的機車

如果只是要大腳踏不強調載貨機車(差別在後座). 舊款麻煩推薦有大空間適合載貨的機車? 我有爬文過了,大概就是看了金牌跟發財高手,但文章有點久了. 於 kikkekidsfashion.nl -

#64.KYMCO 光陽機車金牌II 125 - 2014新領牌車評測

KYMCO 光陽機車金牌II 125 - 2014新領牌車▷官網推薦介紹這麼低價實在好咖星吶超 ... 期全額0利率免手續費;時尚圖騰儀錶板;前置免持蓋加油口;載貨專用鬆緊帶掛勾; ... 於 bmcluq625.pixnet.net -

#65.機車推薦與優缺分析 - SYM - 機車板 | Dcard

再來是三陽的先來介紹三零科技及CBS 2.0,1. 零噪音零汙染怠速系統,-怠速熄火系統節能省油更環保,2. 零延遲起動系統ZRSG,-捨棄傳統啟動馬達, ... 於 www.dcard.tw -

#66.載貨機車推薦-載貨運輸服務|快速找到專家為您服務 - PRO360

載貨機車推薦 有3241筆推薦專家供您選擇,載貨機車推薦相關服務有載貨運輸服務、機車保養維修、機車托運。免費取得多位專家報價,立刻線上預約服務。 於 www.pro360.com.tw -

#67.光陽載貨機車

150cc含以上KYMCO光陽機車,ETMall東森購物網. 人氣推薦大家都在買的機車[2021 最新]. 載貨就靠他!, KYMCO 金牌125, 超寬大的前置腳空間, 重視實用機能的配備, ... 於 www.raincolops.co -

#68.比=發財高手=金牌=更厲害=載貨馬車

金牌,發財=載貨馬車原廠=125cc 保險稅金過戶辦到好=自售20000元改裝魚眼燈歡迎來試車,但謝絕叫我單賣引擎, ... 更多lej機車怪手的收購故障車=整理資料 推薦文章. 於 lej222777.pixnet.net -

#69.載貨三輪機車改裝-輔具產品

本單元為提供全國民眾便利查詢「輔具廠商」與「輔具產品」之公開透明資訊平台,依據中華民國國家輔具分類標準CNS15390進行產品分類,未涉及任何購買推薦或商品交易。所有 ... 於 newrepat.sfaa.gov.tw -

#70.載貨機車- 優惠推薦- 2021年11月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦載貨機車商品就在蝦皮購物!買載貨機車立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#71.2020 精選10大白牌檔車推薦| 規格、優缺及常見問答|

機車 稅金及其他費用一覽表. 牌照稅; 汽燃費. 懶人看這裡; 10款白牌檔車:規格、優缺及常見問答. Honda MSX; TNT135; MT-15; MY150 [2020.07 改款更新 ... 於 mymotornote.com -

#72.可載貨機車 - Ferreteriaysaneamientosgloria

台鈴智慧電車. ... 包含13筆拍賣、7筆商城.快搜尋「機車載貨超級」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 本田GYRO 50,進口來台 ... 於 ferreteriaysaneamientosgloria.es -

#73.SYM 三陽機車|金發財150跨界商用車-工作生活輕鬆放!

金發財150是你生活與工作的好夥伴,在腳踏墊區與兩用型的後座規劃,都給你超寬廣的置物空間。專利設計的可折式座墊,讓你一車兩用載貨載人兩相宜,隨時轉換, ... 於 tw.sym-global.com -

#74.適合載貨的機車 - 對台軍售

訊息. 就只有金發財(SYM)跟金牌(KYMCO). 不過除非你真的有很強烈的載貨需求. 不然還是普通機車比較好. 只要後面載重龍頭就會太輕超控上的不穩定性增加 ... 於 441047509.krausplast.cz -

#75.yahoo新聞《旅遊》 - 行動網路電視台

這台飛機不只可以做為商業用途,載貨或是醫療救援也通通難不倒它,為有緊急需求的民眾增. 紀錄火炎山生態蔡玉清獲舉薦保育人士 ... 「基隆船員摺頁」 推薦4路線. 於 tvtw.live