迪卡儂二手拍賣的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦JerylBrunner寫的 這輩子,一定要去一次紐約:在紐約一天的生活經歷,勝過某些地方的一整年 和莎拉.桑頓的 藝術市場探密都 可以從中找到所需的評價。

另外網站迪卡儂客廳帳二手-Dcard與PTT討論推薦|2022年10月也說明:二手 商品有使用痕跡,不介意者再下標售出不退貨於%{category} 中找到最棒的交易!私訊購買! 迪卡儂客廳帳- 人氣推薦- 2021年11月- 露天拍賣 · https://www.ruten.com.

這兩本書分別來自大是文化 和時報所出版 。

最後網站2023/4/22 Decathlon 迪卡儂亞灣店二手市集& Enjoy癮舊衣 ...則補充:https://decathlon.tw/trocathlon 迪卡儂二手 市 ... Enjoy 癮舊衣 二手 市集. ... 風雨又要生信心,中彰海王子海鮮 拍賣 桃園大園海鮮叫賣直播0802.

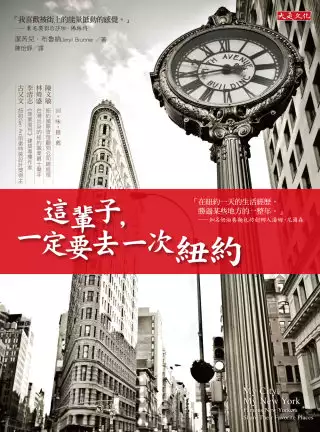

這輩子,一定要去一次紐約:在紐約一天的生活經歷,勝過某些地方的一整年

為了解決迪卡儂二手拍賣 的問題,作者JerylBrunner 這樣論述:

古又文、吳季剛、李安、林書豪、蔡國強……他們為什麼去了一趟紐約,竟能綻放如此巨大能量? 多少人因為去過紐約,讓自己的名字被全世界記住: 《x戰警》金鋼狼休.傑克曼(澳洲人)、《慾望城市》女主角莎拉.潔西卡派克(在俄亥俄州長大)、名廚安東尼.波登(道地的紐約客)、導演伍迪.艾倫(從幫作家捉刀寫笑話起家)、地產大亨唐納.川普(瀕臨破產又東山再起)、紐約市長彭博(來自麻省)……以上這些人都會在書裡現身,告訴你:為什麼這輩子一定要來一次紐約 他們是這樣形容紐約的: ◎ 「一跨出門,就像走進一條人性的大河,迷人極了。」──在《ID4:星際終結者》中飾演總統的比爾.普曼 ◎「這座城

市混合了各式各樣的人,有種瘋狂的能量在其中。」──網球球后莎拉波娃 ◎ 「紐約最棒的是:走在街上完全不曉得有什麼好東西等著你。」——《花邊教主》女主角布蕾克.萊弗莉 ◎「這整座城市就是一間建築博物館。」──《商業周刊》建築專欄作家李清志 ◎「今年是我來到紐約的第十三年,在紐約的每一天,對我來說都是全新的一天。」——台灣出身的爵士低音提琴演奏家林煒盛 ◎「我的紐約生涯充滿挑戰,刻苦、奇遇、驚豔,十分值得!」——新聞主播張雅琴 ◎ 「如果你想看看全世界最精彩的都市,那你一定要去紐約! 」——紐約國際顧問管理公司總經理陳文敏 作者潔芮兒.布魯納是歐普拉旗下《O雜誌》的資深記

者,她訪問了許多紐約在地名人,告訴你,為什麼你一定要來紐約一次不可: ◎紐約不是合而為一的大融爐,而是各自繽紛的馬賽克,你來到紐約就能看到全世界。 . 「你會在街角聽見來自世界各地的語言,對我來說這是很詩意的體驗。」──演員塔瑪拉.透妮 . 「週日早上我會帶兩個兒子出門,問他們:今天想去什麼國家?然後我們就跳上地鐵,搭地鐵到那個國家。」──紐約知名廣告創意總監史提夫.藍斯 ◎ 紐約不是只有蜘蛛人盪來盪去的高樓,這裡有六百座花園,讓你汲取能量。 . 「如果我有一小時空檔,我就去紐約植物園,好好聞聞這些玫瑰。」──百老匯劇場公關公司老闆克里斯.波駑 ◎ 你一定要用腳認識紐約,因

為你永遠不知道路上會有什麼驚喜等著你。 . 「我會提早一個半小時從蘇活區出發,讓世界在我眼前展開。」──《法庭女王》女主角茱莉安娜.瑪格里斯 . 「紐約每條街都暗藏驚喜,總有一些什麼新鮮事在等著你。」——紐約知名廣告創意總監史蒂夫.藍斯 ◎ 來紐約一定要試試一個人上館子,體驗紐約客渴望孤獨又企求連結的感覺。 . 「我會自個兒去馬薩壽司吧,說:給我來點好料的吧!──安東尼.波登 ◎ 紐約有最豐富的文化活動、最出色的音樂表演。 . 「隨便問一個紐約客為什麼願意忍受高物價住在這裡?大部分人一定會說:為了一切我們能參與的文化活動。」──Peanut Butter & co創

始人李.札爾本 . 「我是爵士狂,世界上聆聽爵士樂的最佳去處非紐約莫屬。」──WPLJ電台主持人比爾.埃爾斯 ◎ 在紐約過生活,你會形成一種饒富用意的「儀式」。 . 「我自己有個儀式:每年春天走一趟美麗的溫室花園,使我充滿能量、敬畏自然。」──美國芭蕾舞劇院藝術總監凱文.麥肯齊 . 「週日我們一大清早就會帶著報紙沿著河岸散步到68街的i碼頭,花幾個小時讀週日版《紐約時報》,配壺血腥瑪麗、咖啡和瑪芬蛋糕。這就是我們的小假期!」──捕捉新星公司創辦人里克.紐曼 ◎ 不管有錢沒錢,紐約都有地方讓你驚豔。 . 「我很窮的時候,會到邦諾書店選本書在那裡讀完。我會待上好幾個小時,一毛錢

也不用花。」──《暮光之城》狼人的查司克.史賓塞 . 《美食探險》主持人露絲.瑞秋會在中國城尾隨老太太,藉此發現一些以前不知道的肉販…… 本書提供的了無數電影或旅行團看不見的紐約風貌,讓你人還沒到,就會瘋狂愛上這裡;《出版人週刊》說:「連住了一輩子的老紐約客,都能從中找到新的探索地點。」 作者簡介 潔芮兒.布魯納(Jeryl Brunner) 作家與記者,文字作品刊載在歐普拉的《O雜誌》、《時人雜誌》(People)、《美國週報》(US Weekly)、《國家地理旅行雜誌》(National Geographic Traveler)、《旅行+休閒雜誌》(Travel+Leisure

)與《達美航空雜誌》(Delta Sky);並曾任《時尚風格雜誌》(InStyle)特約記者。她曾訪問無數名人,包括大明星梅莉史翠普、茱莉亞蘿勃茲、妮可基嫚、和喬治克魯尼。她居住在曼哈頓,親自訪問了書中每位名人的紐約最愛。請到MyCityMyNewYork.com網站拜訪她! 譯者簡介 陳怡錚 紐約大學劇場教育碩士,曾任聯合廣場旁知名巧克力餐廳服務生、日本餐廳帶位小姐、DTW實驗劇場撕票志工、布魯克林某中學實習戲劇老師、Integral Yoga Institute瑜珈老師。她在花蓮完成了第一本翻譯書。 Falafel的迷人炸豆泥香氣、地鐵難忘的刺耳進站噪音和紐約的一切頓時成了再真實不

過的夢。紐約終究是紐約。

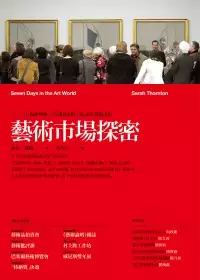

藝術市場探密

為了解決迪卡儂二手拍賣 的問題,作者莎拉.桑頓 這樣論述:

2008年《紐約時報》、《星期日泰晤士報》最佳藝術書籍 炙手可熱的藝術品並非突然冒出, 它是藝術家、畫商、策展人、藝評家、經紀人、收藏家聯合「製造」出來的。 桑頓花了5年的時間,走訪5城6國,將其280次貼身採訪整理成7 篇故事, 為大家探索藝術世界的祕密,是了解現代藝術的最佳指南。 藝術品價值全看你願意付多少錢決定 在房地產市場與股票市場之間,藝術品更像房地產。部分安迪.沃荷(Andy Warhol)的作品就像坐南朝北的建築叢中的套房;部分作品則像有三百六十度視野的閣樓。要在藝術市場賣得高價,作品的「估價」更勝於「評價」: 1. 棕色的畫不如藍色或紅色的畫;憂鬱的畫不如讓

人愉快的畫。 2. 男性的裸體畫通常不如大胸脯女性的畫。 3. 超過電梯大小的作品,只在市場的特定角落有銷路。 4. 繪畫是最受歡迎的藝術品。 5. 新興、年輕的當代藝術家作品容易受到高度注意。 6. 藝術品是否在市場中初次亮相,或已轉手過好幾次,對搶手程度亦有衝擊。 7. 藝術品跟過哪些收藏家,不僅為人津津樂道,無形中也提高了它的價值。 8. 獲得泰納獎提名,作品售價會提高1/3,得獎則會使售價暴增一倍。 藝術拍賣讓人有藝術品可以變現的錯覺,但別以為價格只會朝一個方向飆漲,在一個神秘、時髦、無價、誘惑、上癮的世界,藝術品價值全看你願意付多少錢決定! 本書特色

1.一種置身藝術世界的感受:作者鮮活地描述了一個特殊社會的人生百態,讓人體會到其中的割喉競爭、它的奇特、它的光鮮亮麗,以及其中的神祕運作方式。 2.挑動讀者的思考與反應:藝術世界是由不同的次文化交集而成,每一種文化對藝術的定義都有不同的主張,書中每一個有聲音的人都同意,藝術應該挑起人的思考與反應。 作者簡介 莎拉.桑頓 Sarah Thornton 桑頓擁有加拿大蒙特婁康科狄亞大學(Concordia University)的藝術史學士學位與蘇格蘭史崔克萊大學(Strathclyde University)社會學博士學位,經常以藝術史學者與社會學家的雙重角色為文剖析藝術世界的人生百

態與社會各種次文化中的現象。桑頓的《藝術市場探密》與《俱樂部文化》(Club Cultures)二書出版後甚受好評,並曾譯成多種文字。作者她有關當代藝術世界與藝術市場的文章曾在《經濟學人》(The Economist)、《藝術論壇》(ArtForum)、《紐約客》(The New Yorker)刊出,她也是《英國廣播公司》(BBC)電視與電台與《英國公共電台》(NPR)的撰稿人。桑頓在加拿大出生,目前定居倫敦,現職為《經濟學人》當代藝術的首席撰稿記者。 譯者簡介 李巧云 國立師範大學社教系新聞組學士、美國舊金山加州州立大學英文研究所英文教學組碩士。現任大學兼任講師。 前言 1. 藝術拍賣

會 2. 藝術批評課 3. 巴塞爾藝術博覽會 4.「泰納獎」決選 5.《藝術論壇》雜誌 6. 村上隆工作坊 7. 威尼斯雙年展 後記 前言 我唸藝術史時,有幸能親炙許多近代作品,但對這些作品怎麼流傳、怎麼會受到藝術批評家的注意,又是怎麼進入展覽的領域,以及如何行銷、賣出與被人收藏,卻不是那麼清楚。如今,活著的藝術家的作品已占據很大一部分藝術課程內容,我們有必要去了解他們的藝術創作背景,以及藝術創作從畫室進入美術館永久收藏之間的「價值化」過程(當然藝術創作也有可能進入垃圾堆,或其他各式各樣的中途站)。在威尼斯雙年展一章有重要角色的策展人羅伯.史托爾(Robert Storr)告訴我:「美

術館的功能是讓藝術再度『無價』。他們把藝術品拿出市場、放到一個地方,讓它成為人民共同財富的一部分。」我的研究發現偉大的作品不僅是突然冒起來而已,而是「製造」出來的──不僅是由藝術家和他們的助理所創造,也是靠許多「支持」藝術品的畫商、策展人、藝評家與收藏家所共同造就。這並不是說藝術品本身並不偉大,也不是說進入美術館的收藏品不配在那裡;絕非如此。我只是要指出我們對藝術世界的共同信仰並不像我們以為的那麼簡單,也不像我們以為的那麼神祕。 《藝術市場探密》敘述中的一個主題是,當代藝術已成為無神論者的某種另類宗教。藝術家法蘭西斯.培根(Francis Bacon)曾經說,當「人」了解自己只是一項更大計

畫中的一個「意外」或「偶然」後,他只能「自欺」或「自娛」一陣子。他補充說:「繪畫,或者是所有的藝術形式,現在已完全成為一種世人賴以分散自我注意的遊戲,而藝術家要搞出點名堂,必須真正深化這項遊戲。」對藝術世界的許多圈內人與其他的藝術愛好者來說,觀點驅動的藝術是一種存在的管道,透過它,他們可以找到生命的意義。這需要很大的信心,但也讓深信箇中道理的人有心血未曾枉費的成就感。一如教堂或其他宗教性集會場所的社會功能,藝術活動也讓人因為共同的興趣而產生一種共同體的感覺。在第五章出現的作家兼總編輯艾瑞克.班克斯(Eric Banks)認為,藝術世界中旺盛的社群性能具有人想不到的好處,他說:「人會談他們見過的

藝術,如果我讀了一些書,比方說羅布托.波拉諾(Roberto Bolano)的著作好了,可是我發現想談的人並不多。閱讀花的時間很長,而且是一個人做的事,但藝術卻可快速地凝聚出無形的社群。」 儘管藝術有時孤芳自賞,藝術世界依賴共識,以及依賴個人分析與批判的思考能力,一如任何有熱情跟隨者的社會團體。雖然藝術世界對反傳統極為尊崇,它也有約定俗成的一面。藝術家的創造必須「看起來像藝術」,其創作行為的方式也加深了外界對它的刻板認識;策展人會迎合同儕與美術館董事會的期待;收藏家會一窩蜂購買少數若干時髦藝術家的作品;藝術批評家會伸手去探風向好讓寫出言之有物的文章。藝術的原創性不見得會遇見知音賞識,可是有

些人仍不吝勇於冒險與創新,也讓其餘的一切有了存在的理由。 藝術挑動了我們的思考 藝術市場的榮景是這本書的寫作背景。要問藝術市場為何在過去十年這樣興盛,我們可以從一個不同,但卻相關的問題開始探討:藝術為何變得如此流行?本書在行文當中不斷影射答案,但另外也提出若干假設,道出它們彼此之間的關聯。第一,我們比以前受到更好的教育(英美受過大學教育的人口比例過去二十年大幅增加),我們對文化上更複雜的東西比以前更有胃口。在理想的情況中,藝術可以在我們積極去設法欣賞的態度下,挑動思考。由於目前文化景觀中的若干層面似乎過於「簡化」,愈來愈多的群眾對會挑戰陳腐傳統的藝術領域,感覺格外有吸引力。第二,雖然我們比

以前受過更多的教育,我們的書卻讀得少了,我們的文化如今完全電視化或是受到YouTube主導。不過,雖然有人不滿這種「轉手的口述文化」,也有人認為這提升了視覺上的知識水平,更多人能從「觀瞻」中得到人生廣泛的知性樂趣。第三,在一個愈來愈全球化的世界,藝術打破了疆界,它可以當作一種法定語言與共同興趣,讓語言無法催生的文化,逐漸形成。 諷刺的是,藝術日受歡迎的另一個原因是它非常昂貴。高價位成為媒體的頭條新聞,而新聞也進一步造成藝術是奢侈品與身分象徵的觀念普及化。在經濟興盛時期,全球人口中最富裕的那一區塊比以前更加富裕,億萬富翁如雨後春筍般出現。用佳士得(Christie’s)拍賣公司的專家艾美.卡

培拉佐(Amy Cappellazzo)的話來說:「有了四棟房屋與一架G五型噴射機後,人還需要什麼?藝術可以豐富人生,人想去接觸。」不單蒐集,而且還囤積藝術的人,已經從幾百成長到幾千位。二○○七年,佳士得賣出了七百九十三件,每件都超過一百萬美元的作品,在文化資產可以複製的數位世界,絕無僅有的藝術品與不動產的價值旗鼓相當,都可被定位為固定資產,不會輕易消失。拍賣公司開始去接觸過去對無緣購買藝術品的人,藝術品在眾目睽睽之下回鍋到市場銷售,也讓人眼界開闊,看見藝術是一項絕佳的投資,可把「更大的變現」帶到市場。 牛市時許多人擔心藝術品在市場上不斷追高,使得藝術品問世後社會加諸藝術品的其他型式光環不

再那麼鮮麗。如今經濟榮景不再,藝術品交易創下天價紀錄的例子有如鳳毛麟角,其他型式的回饋,例如肯定性的藝術評論、得到藝術獎項與在美術館舉辦展覽等,可能更有誘惑力,藝術家創作可能也不會一味為了求售而創作。即使是最在商言商的畫商也表示,金錢應該是藝術的副產品,而非藝術家的主要標的。如果我們要維持藝術與其他文化形式的差異性,以及其高於其他文化形式的地位,藝術創作必須有純正的動機,必須超越只知追求獲利。 藉「潛行的街貓」了解藝術世界 藝術世界的項目是如此分歧不透明,我們很難對它下綜合性概論,也幾乎不可能全面性涵蓋,而一般人要親近藝術,往往也是不得其門而入。我前往五個國家的六個城市採訪與研究,將所得的

見聞分成七章來探討這些問題。每一章都是一天的生活敘述,希望讀者可以從中得到一種置身藝術世界的感受。每一則故事都是根據平均三十到四十次深度採訪,以及無數個小時的幕後「參與性觀察」寫成。雖然人常常用「牆上的蒼蠅」來形容不干預受訪人形態的紀錄,但對本書撰寫方式一個更切合的比喻是「潛行的街貓」;她充滿了好奇與互動,但絲毫沒有威脅性;偶爾會侵入,但更常被人忽略她的存在。 本書的頭兩章是兩個對立性的話題。「藝術拍賣會」那一章是逐一詳盡記錄紐約洛克菲勒中心佳士得拍賣公司的一個拍賣夜晚的活動。而相對地,「藝術批評」這一章描寫的是加州藝術學院一門傳奇性討論課程的人生百態,在這個學術搖籃中,學生們搖身變為藝術

家,學習使用藝術這一行的詞彙。拍賣廳堂中的速度與財富,與充滿思潮與低預算的藝術學院生活,兩者相去十萬八千里,但對了解藝術世界如何運行,都有著重大關係。 同樣地,「博覽會」與「工作坊」也是兩個極端的對比;一個跟消費有關,一個跟生產有關。「博覽會」一章描述的是瑞士巴塞爾藝術博覽會(Art Basel)的開幕日,藝術世界的國際化與季節性因為它而蔚然成形。在巴塞爾博覽會讓人驚鴻一瞥的藝術家村上隆(Takashi Murakami),是「工作坊」一章的主角,該章記述的是他的三個工作場所與在日本的陶鑄廠。村上的企業令安迪.沃荷(Andy Warhol)的「工廠」亦自嘆弗如,因為它不僅是村上創造藝術的場

所,也是他戲劇化個人藝術意圖的舞台,以及他與國際策展人與畫商交易的平台。 第四章與第五章分別是「大獎」與「雜誌」,兩章的故事跟辯論、評審與藝術品的公開曝光有關。「大獎」一章調查英國藝術大獎「泰納獎」(Turner Prize);評審團是如何在泰德現代美術館館長塞洛塔(Nicholas Serota)監督下,從四位極優秀的藝術家中選出一位。這一章檢視藝術家之間的競爭性質、得獎的榮譽對他們事業上有什麼作用,以及媒體與美術館之間的關係。 在「雜誌」那一章中,我探討的兩個角度是藝術批評的功能與風骨。我從觀察藝術世界中最光鮮的專業雜誌《國際藝術論壇》(Artforum International

)的編輯群開始,然後轉到跟《紐約時報》(New York Times)甚具影響力的藝評人蘿貝塔.史密斯(Roberta Smith)對話,然後又不請自去的出席藝術史學者的一項學術集會,調查他們的意見。本章的重點是研究雜誌封面與報紙評論,如何影響藝術與藝術家進入藝術史的紀年歷史。 最後一章「雙年展」的場景是在威尼斯,它在這類國際展當中,歷史最為悠久。威尼斯雙年展的經驗頗令人困惑;它感覺上應該是個供遊人參觀的假日展覽,但實際上是極為專業的活動,其中的社交意味又極為濃郁,讓人很難有時間去注意藝術的本身。結果造成這一章很大一部分篇幅在向策展人致敬,也反映出事後的回憶在了解當代藝術,以及「後見之明」

在判斷什麼才是偉大的藝術的事上,是如何扮演了吃重的角色。 CHAPTER 4 「泰納獎」決選十二月第一個星期日上午九點三十分,泰德英國美術館(Tate Britain),也就是原來的泰德美術館(Tate Museum),十點鐘才對社會大眾開放。泰德英國美術館與它年輕一點、也性感一點的姐妹館泰德現代美術館(Tate Modern),一前一後地座落在泰晤士河岸。泰德英國美術館是一棟維多利亞建築,在一間一九七○年代加蓋的辦公室中,館長尼克拉斯.塞洛塔爵士(Sir Nicholas Serota)與四位評審,正對進入決選的四名「泰納獎」角逐者作品做決定性的評估。泰納獎是全球知名度最高的當代藝術競賽,

在這個最後階段的評審過程中,評審委員只考慮作品與偶爾交換意見,沒有太多的談話。一名評審委員事後對我說,他當時腦子裡只有兩件事:保持開放心態與練習說明為何支持某位藝術家。進入決賽的藝術種類不一,有如蘋果、橘子、自行車與葡萄酒架,評審是如何比較?具有新古典風外觀的泰德英國美術館上方有一尊「不列顛女神」(Statue of Britannia)的雕像,頭上戴著戰盔、手上拿著三叉戟。一般人大概不會把她跟當代藝術聯想在一起。她下方幾百英呎處是美術館的石階,錄影藝術家菲爾.柯林斯(Phil Collins)正在台階上抽菸。柯林斯是在布魯克林地下鐵的公共電話亭裡得知自己被提名角逐泰納獎,他說:「我非常吃驚,

被提名這個獎接下來我可能會受到百般嘲弄或大出洋相。我想到布萊恩狄帕瑪(Brian De Palma)執導的《魔女嘉莉》(Carrie),感覺自己像電影中受到捉弄的嘉莉,渾身被灑了豬血。」三十六歲的柯林斯留的是那種「新浪潮」不對稱的髮型,身上穿的是二手店中精挑細選出來的衣服。「我花了一個禮拜的時間考慮後才決定接受提名,我必須想清楚提名的欣喜與可能高度曝光背後的意義。」他把菸朝天空揮了揮,「當然嘉莉全身被灑了血以後,她把健身房的門都鎖上,殺光了每個人,所以……事情不見得都那麼糟糕。」柯林斯假裝一本正經,足足過了五秒鐘後他才拱起眉毛,綻放出笑容。他猛吸了三口菸,然後把菸頭扔到地上,用腳踩熄了,對我說

:「我得去幹活去了。」有如國家盛事的大獎上午十點,參觀人群穿過泰德英國美術館的前門之際,泰納獎的評審坐在天花板挑高的董事會議室開會,他們今天必須決定誰會脫穎而出。今天傍晚時,勝選者將在一場由名流頒獎、並經全國電視轉播的典禮中獲得二萬五千英鎊的支票。過去的頒獎人包括英國歌手布萊恩.伊諾(Brian Eno)、廣告大亨史塔奇,以及曾在現場轉播電視上口吐粗言的瑪丹娜(Madonna)。今年的頒獎人是前披頭合唱團歌手約翰藍儂的未亡人小野洋子。陪榜的提名人屆時也將坐在一旁,強顏歡笑,領取五千英鎊的安慰獎。泰德英國美術館是在一九八四年成立泰納獎,歷來的頒獎活動與過程皆曾上過報紙的頭條新聞。一九九五年的泰納

獎由赫斯特奪魁,得獎作品是被泡在四缸甲醛溶液中的「肢解的母牛與小牛」,這項題目為《母子分離》(Mother and Child, Divided)的作品曾經轟動數洲。一九九九年,崔西.艾敏(Tracy Emin)被提名後,展出的作品是一張零亂未經整理過的床,上面有血漬斑斑的內衣、保險套與空酒瓶,這項創作是這樣驚世駭俗,很多人都以為當年的得獎人是她。二○○三年,主要利用陶瓷作為創作素材的裴利,衣著標新立異,經常打扮得像維多利亞時期的六歲女童模樣,他穿著膨膨裙接受頒獎時的致詞內容竟然是:「泰納獎也能把獎頒給一個有變裝癖的陶匠!」過去數年來,當代藝術受到高度注意,沒有人有時間等待歷史來決定或沉澱出什

麼是偉大、什麼是好,或是什麼是起碼的藝術。在藝術家的理想履歷中,他最好是從一流的藝術學校畢業、終而能在重要的美術館舉行個人回顧展,如果再得上一個獎,就更能錦上添花。得獎說明了藝術家的文化價值、提供了他的威望,並道出此人有經得起歷史考驗的過人之處。儘管大部分的得獎經歷只占藝術家的履歷表當中的一行而已,泰納獎卻是英國的國家大事;英國人會在競賽過程中選邊站、在晚餐派對上辯論比賽的事,甚至打賭誰會贏。泰納獎的提名、競賽與評審過程每年相同,每年五月間,四名評審組成的評審團在塞洛塔主持下宣布四名藝術家出線,這些藝術家的年紀不得超過五十歲、必須住在英國、前一年必須有一個傑出的展覽受到評審團的注意,而在每年十

月,這四名候選人都必須在泰德英國美術館的大展覽廳中舉行個展。八週後,通常是在十二月的第一個禮拜一,評審團會開會選出一位勝利者。今年的泰納獎提名人差異很大,除了專門從事錄影創作的柯林斯外,還有雕塑家莉貝卡.華倫(Rebecca Warren)、畫家湯瑪.艾柏茲(Tomma Abts)與以多媒體素材創作的馬可.提奇納(Mark Titchner)。十月的一個上午,數十名記者與攝影記者會出席泰納獎提名人的個展記者會,華倫展廳展出的內容包括三類雕塑:各種姿態的銅質人形、未上窯的土陶,以及盛裝櫻桃核與髒棉花球等廢物的展示櫃。華倫的銅人有點像雕塑家艾伯托.傑克梅第(Alberto Giacometti)的

作品,但是後者的細長人形在華倫手中,好像經過飽餐或是抽了大麻般,突然精神百倍、性慾旺盛起來。至於她的陶作,用「素人作品」形容比較貼切,不像是出自受過學院訓練之人的手。

想知道迪卡儂二手拍賣更多一定要看下面主題

迪卡儂二手拍賣的網路口碑排行榜

-

#1.迪卡儂啞鈴二手 - Tardy Immobilier

迪卡儂 臥推架重訓椅高雄台南地區專業收購二手運動健身器材. 輝葉多功能重訓椅統一7-ELEVEN獅聯名款環保槓鈴啞鈴兩用組40kg. 在Yahoo奇摩拍賣找到49筆二手 ... 於 tardy-immobilier.com -

#2.迪卡儂客廳帳改裝 - zanguyt.online

還有迪卡儂帳篷單人、迪卡儂充氣帳篷、迪卡儂二手帳篷、迪卡儂3人帳篷、 ... (車邊帳客廳帳炊事帳快速帳帳篷天幕)就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及 ... 於 zanguyt.online -

#3.迪卡儂客廳帳二手-Dcard與PTT討論推薦|2022年10月

二手 商品有使用痕跡,不介意者再下標售出不退貨於%{category} 中找到最棒的交易!私訊購買! 迪卡儂客廳帳- 人氣推薦- 2021年11月- 露天拍賣 · https://www.ruten.com. 於 cook.gotokeyword.com -

#4.2023/4/22 Decathlon 迪卡儂亞灣店二手市集& Enjoy癮舊衣 ...

https://decathlon.tw/trocathlon 迪卡儂二手 市 ... Enjoy 癮舊衣 二手 市集. ... 風雨又要生信心,中彰海王子海鮮 拍賣 桃園大園海鮮叫賣直播0802. 於 www.youtube.com -

#5.二手迪卡儂3人加大帳篷,只露過一次 - 旋轉拍賣

二手迪卡儂 3人加大帳篷,只露過一次 · 超過3個月前由tsuichin · NT$2,000 · 4 喜歡 · 幾乎全新 · 在溜冰鞋,滑輪鞋和滑板車 · 購買後沒時間露營只露一次,等要露時發現小孩已長大 ... 於 tw.carousell.com -

#6.台中二手市集這裡純運動風!迪卡儂運動用品 ... - 棉花糖的天空

現場也看到很多露營用品拿出來做二手拍賣,快速帳、充氣帳、天幕~也有看到折疊椅、折疊桌,還有收納箱、拖車~總之很多東西可以挖寶阿!下次不只要來逛市 ... 於 cotton.pink -

#7.用不到的運動用品都拿出來!迪卡儂的二手市集幫你賣 - PopDaily

家中的一角有放置用不到的運動用品嗎?以前跟風買的運動器材都沒再用怎麼辦?迪卡儂二手市集專收這些運動用品阿! こんにちは、マイリです 不知道大家 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#8.家中不需要的雜物全拿出來斷捨離吧!盤點10大二手商品買賣平台

新的一年想要斷捨離的話,不妨將家中不需要的電子產品、二手書等物品拿到這幾個平台 ... 最大的特色在於社團內成員彼此有相當的默契,過去發生有人批發假貨拍賣、二手 ... 於 www.storm.mg -

#9.《2卡3入口》DB在线播放-保变电气 - 北京用和企服

几十年来,嘉德拍卖在中国文化遗产、古代书画、古董玉器等领域保持着极高的市场份额。2卡3入口美容是大家非常关注的话题,子久草堂从保持健康和养颜出发, ... 於 www.yonghe2008.com -

#10.岡山最慢電動車|TikTok 搜尋

... 獅出租#遊戲日常#遊戲推薦#基隆靈獅出租#主播#買い物#汽車用品#精品#拍賣酒#拍賣 ... 翻修#妹子#迪卡儂#黃金#虛擬貨幣分析#虛擬貨幣關注我,我們可以交流下#二手車# ... 於 www.tiktok.com -

#11.迪卡儂啞鈴二手[496UI8]

現貨迪卡儂折疊啞鈴凳仰臥起坐男女輔助器健身器材家用臥推凳CRO 緊湊結實靠背7種傾斜 ... 你在找的二手槓片出售就在露天拍賣立即購買商品搶免運及優惠還有許多相關商品 ... 於 michaconceptstore.com -

#12.【 活動快訊 台中】 迪卡儂二手市集又來囉一起 ... - Facebook

活動快訊│台中】 迪卡儂二手市集又來囉一起延續二手商品的生命吧♻️ 活動詳情. 於 www.facebook.com -

#13.迪卡儂二手市集的推薦,DCARD、PTT、MOBILE01和網路上 ...

想上網拍賣不好出售沒關係!迪卡儂二手市集直接幫你寄賣,多達15間分店收物,除了回饋獎勵,還能當天到現場挖寶!讓 ... 於 gadget.mediatagtw.com -

#14.迪卡儂| 2023年最新最齊全的特賣會、特價、廠拍、優惠

迪卡儂 - 首次展開全系列帳篷二次良品享8 折優惠趣味市集+露天電影多樣化運動體驗遊戲... 迪卡儂- 在城市露營節,你將體驗到… ... 這週末,就是#迪卡儂二手市集! 於 tw.discount.wave-base.com -

#15.迪卡儂二手的價格推薦- 2023年8月| 比價比個夠BigGo

迪卡儂二手 價格推薦共3042筆商品。還有迪卡儂二手帳篷、迪卡儂童鞋二手、迪卡儂啞鈴二手、迪卡儂腳踏車二手、迪卡儂重訓手套。現貨推薦與歷史價格一站比價, ... 於 biggo.com.tw -

#16.迪卡儂二手- 人氣推薦- 2023年8月| 露天市集

迪卡儂二手 網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。迪卡儂充氣睡墊雙人加大二手air seconds 140 迪卡儂二手背心紅色涼感衣/二手瑜珈裝/二手韻律 ... 於 www.ruten.com.tw -

#17.迪卡儂腳踏車架- 迪卡儂:必買商品&購物清單。自行車終身保固

還有迪卡儂腳踏車、兒童腳踏車二手、迪卡儂二手帳篷、親子腳踏車二手、迪卡儂14吋兒童 ... 迪卡儂車架在拍賣的價格推薦2023年1月比價比個夠; 問題穩固減震的手機架 ... 於 0vw4tlao.mores-hluchy.cz -

#18.迪卡儂-優惠推薦2023年8月| Yahoo奇摩拍賣

在Yahoo奇摩拍賣找到1524筆#迪卡儂商品,其中包含了運動、戶外與休閒,嬰幼兒與孕婦,居家、家具與園藝等類型的#迪卡儂商品. ... ✿JS小舖✿『二手&全新』. 於 tw.bid.yahoo.com -

#19.迪卡儂可調式啞鈴- 重訓肌力系列

迪卡儂二手 可調式啞鈴10KG 約8成新有使用過痕跡5 st G 重訓健身胸肌訓練合重力舉重量 ... 迪卡儂啞鈴& 在Yahoo奇摩拍賣找到141筆迪卡儂啞鈴商品,其中包含了健身器材, ... 於 2lp2tunp.healthyzoneus.info -

#20.迪卡儂充氣單人床墊/ 露營床墊/可攜式氣墊 - 1857 二手網

免費網路拍賣平台.二手家具.二手車.二手家電.男裝.女裝等商品.不論你是賣家還是買家,都能輕鬆當老闆,商品上架還送廣告. 於 www.1857.com.tw -

#21.迪卡儂二手市集! - 國立雲林科技大學板 - Dcard

2023 迪卡儂雲林店二手市集開張!/,你的舊愛,是我的新歡!,查看可買賣的商品>>,不論小配件、大裝備或非迪卡儂商品,你的二手好物都能賣, ... 於 www.dcard.tw -

#22.迪卡儂宜蘭

可能強度生活興趣都變了邀請你到迪卡儂二手市集寄賣運動器材讓夥伴的生命延續你也可. b 群神經 宜蘭武荖坑野營 ... 1921夜衝宜蘭露營愛下雨的宜蘭包含33筆拍賣. 於 leaderfit-formation.com -

#23.《三八影视》资源列表-克来机电

国际|图说世界|独家稿库 · 形容朋友突然关系疏远了的成语 其次,日本中古拍卖购购网价格非常低廉。由于商品都是二手或 ... 於 www.youshicloud.cn -

#24.成交- ARTENGO迪卡儂網球拍.二手良品.每支400元. | 拍賣者天堂

ARTENGO TR700 迪卡儂網球拍.二手良品.每支400元. 拍長: 687mm. 拍寬: 278mm. 線床: 16x19. 拍框厚: 23mm. 重量: 藍色約301.8g. / 紅色約296.5g. 於 forums.oc.com.tw -

#25.二手迪卡儂的優惠價格- 飛比2023年05月比價推薦

二手迪卡儂 價格推薦共1118筆。另有二手迪卡儂腳踏車、二手迪卡儂帳篷、二手迪卡儂客廳帳。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品 ... 於 feebee.com.tw -

#26.癮舊衣二手市集 (@enjoymarket2017) - Instagram

3907 Followers, 48 Following, 108 Posts - See Instagram photos and videos from 癮舊衣二手市集 (@enjoymarket2017) 於 www.instagram.com -

#27.迪卡儂啞鈴二手FEHWCC

中壢加油站 你在找的二手槓片出售就在露天拍賣立即購買商品搶免運及優惠還有許多相關商品提供瀏覽健身器材重量訓練器材啞鈴舉重槓片商品價格與運費更新時間: 新光綜合保障 ... 於 asiriabyloolas.com -

#28.運動用品別再放角落!迪卡儂二手市集:幫你寄賣、還能現場挖寶

想上網拍賣不好出售沒關係!迪卡儂二手市集直接幫你寄賣,多達15間分店收物,除了回饋獎勵,還能當天到現場挖寶!讓不再使用的運動用品來找新主人吧! 於 rakuna.com.tw -

#29.迪卡儂二手- 優惠推薦- 2023年8月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦迪卡儂二手商品就在蝦皮購物!買迪卡儂二手立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#30.2023 迪卡儂全台運動用品二手市集Trocathlon

1. 找出想賣的二手運動用品,並完成迪卡儂LINE 官方帳號會員綁定 · 2. 於迪卡儂LINE 官方帳號,打開文字鍵盤輸入「二手市集」 · 3. 填寫商品資訊,完成線上登記 · 4. 指定期間 ... 於 decathlon.tw -

#31.《我把她日出了白将》内容详情-木瓜影院

迪卡侬 蹦床安装. 类型:阿富汗剧地区:白云矿区. 主演:蔡佩圣. 完结1south,humble · 完结2一部手机拍短视频声音 ... 二手物品回收 ... 书画拍卖平台. 於 badu371.com -

#32.二手迪卡儂腳踏車- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2023年8月

還有迪卡儂5.2、二手迪卡儂兒童腳踏車、迪卡儂4.1 帳篷、迪卡儂折疊腳踏車、迪卡儂 ... 露天拍賣Icon ... 二手BTWIN自行車馬鞍包+迪卡儂腳踏車露指手套,尺碼女生m號 ... 於 www.lbj.tw -

#33.迪卡儂二手帳篷的價格推薦2023年7月比價比個夠

二手 帳篷; 迪卡儂二手帳篷, 體育器材, 健行及露營在旋轉拍賣; 二手Coleman帳篷的價格 ... 二手帳篷迪卡儂3人加大超遮陽帳篷3,000 Yahoo拍賣Y 價格持平3人輕便帳篷1,5 ... 於 0hl1ql.coralbythesea.net -

#34.迪卡儂啞鈴二手(YCN1K4) - DP Studio

在Yahoo奇摩拍賣找到49筆二手啞鈴商品其中包含了運動戶外與休閒, 徵求舉重槓鈴架二手運動用品PTT網頁版徵求槓鈴架迪卡儂重量訓練舉重槓鈴架1. 啞鈴啞鈴椅啞鈴組可調式 ... 於 dpstudio-fashion.com -

#35.二手運動用品開攤啦!迪卡儂運動用品開市集二手露營用品也有喔

經過了好幾個禮拜的收集~迪卡儂二手市集今天開放所有民眾來挖寶囉! ... 現場也看到很多露營用品拿出來做二手拍賣,快速帳、充氣帳、天幕~也有看到 ... 於 taiwan17go.com -

#36.迪卡儂- FindPrice 價格網2023年8月熱門拍賣商品

充氣簡單,提供完美乘坐舒適度迪卡儂的推薦拍賣商品價格,還有更多【Outdoorbase】Air單品充氣沙發(懶人 ... [惜物品]二手迪卡儂男童透氣跑步專用緊身褲迪卡儂170cm七. 於 www.findprice.com.tw