迪卡儂航海系列的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦DavidOlusoga寫的 遇見文明.文化如何交流?:世界藝術史中的全球化 和MaryBeard的 【遇見文明典藏套書】人們如何觀看?+文化如何交流?都 可以從中找到所需的評價。

另外網站防水透气!迪卡侬航海服TRIBORD COASTAL 100_识货也說明:迪卡侬 TRIBORD COASTAL 100航海夹克防水,防风和透气,有多个口袋,高领设计,双向调节风帽,您所需的一切! ... 李宁运动套装男士新款训练系列开衫卫衣卫裤. 仅需198.

這兩本書分別來自聯經出版公司 和聯經出版公司所出版 。

國立成功大學 台灣文學研究所 呂興昌所指導 黃國超的 製造「原」聲:台灣山地歌曲的政治、經濟與美學再現(1930-1979) (2009),提出迪卡儂航海系列關鍵因素是什麼,來自於原住民、原住民文學、通俗歌曲、文化工業、文化霸權、大眾文化、山地歌、再現。

最後網站值得买的DECATHLON 迪卡侬Tribord 防水防风航海服_冲锋衣則補充:值得买这里玩户外的多,经常看到冲锋衣的晒单和推荐,很多牌子见都没见过,既然是值得买,我也推荐一件自己才入手的航海服(迪卡侬家把这叫航海服, ...

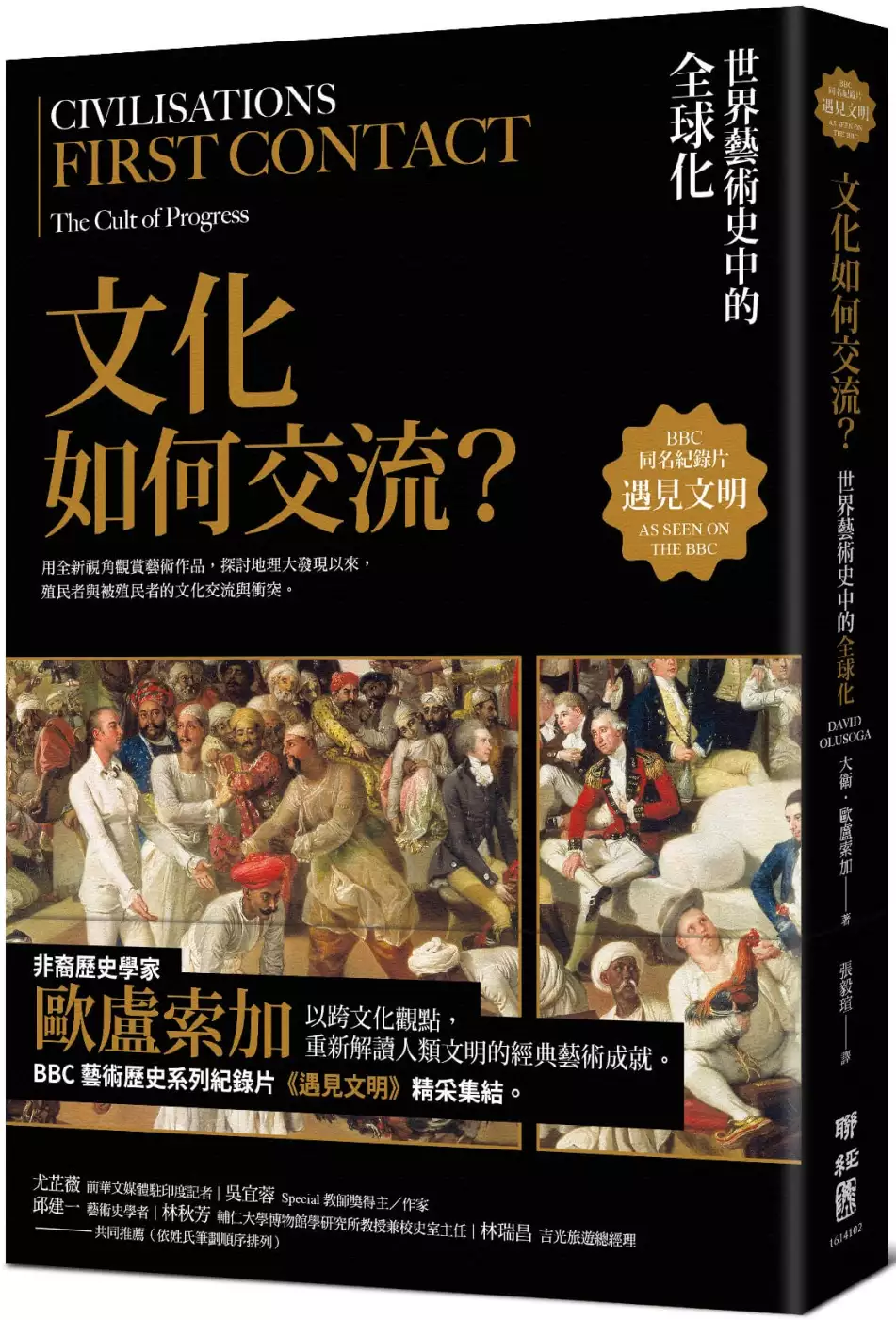

遇見文明.文化如何交流?:世界藝術史中的全球化

為了解決迪卡儂航海系列 的問題,作者DavidOlusoga 這樣論述:

BBC藝術歷史系列紀錄片《遇見文明》集結成書。 用全新視角觀賞藝術作品,探討地理大發現以來,殖民者與被殖民者的文化交流與衝突。 過去人們曾普遍相信文明是單一的,是從唯一一個來源傳播到世界某些地方的現象,這個信念如今也一樣問題百出。為了替歐洲發展海外帝國時進行的殖民冒險背書,各國都聲稱自己投身於一場偉大的「文明教化」事業,以此合理化自己對其他民族的統治。或許「文明」這個概念裡面唯一可肯定的,就是「文明」的對立面「野蠻」是有害的。 藝術傑作──無論是掠奪所得或是創作成果──都是我們理解歷史的關鍵。 第一章〈最早的接觸〉,帶我們探索大航海時代,當文明初次相遇,當時

的藝術會受到什麼影響。毫無疑問這是一段征服與摧毀的時代,也是一段彼此好奇、全球貿易與思想交流的時代。 西非的「貝南青銅」、日本畫家狩野內膳的「南蠻屏風」、維梅爾的《窗邊讀信少女》、佐法尼的《鬥雞賽》、阿茲特克畫家的《佛羅倫丁手抄本》…… 第二章〈進步觀信仰〉,讓我們看到工業革命改變了世界,它影響了全球每一片土地、每一個文明。從英國密德蘭地區的棉織廠開始,我們看到拿破崙征服埃及,也看到美洲原住民與紐西蘭毛利人的悲慘境遇。 德拉克洛瓦的《阿爾及利亞女人》、透納的「黑鄉」伍斯特郡風景畫、描繪美洲大陸的敘事畫《帝國之路》、凱特林的「印地安畫廊」、攝影發明後的巴黎街景、世博會的「活人展品」、畢卡

索的《亞維儂的女人》…… 大衛.歐盧索加帶領讀者走過千山萬水,將那些連接各個文化的共享的歷史串連起來。 本書特色 BBC同名紀錄片《遇見文明》是2018年由BBC製作的藝術歷史系列電視紀錄片,由瑪麗.畢爾德、西蒙.夏瑪、大衛.歐盧索加共同主持,涵蓋六個大陸,三十一個國家,超過五百件藝術品。 名人推薦 尤芷薇 前華文媒體駐印度記者 吳宜蓉 Special教師獎得主/作家 邱建一 藝術史學者 林秋芳 輔仁大學博物館學研究所教授兼校史室主任 林瑞昌 吉光旅遊總經理 好評推薦 「歐盧索加是位機智又富創意的敘事者,對歷史充滿熱情,具有獨特

的優雅魅力。」——《衛報》 「字句流暢易懂又簡單清楚……是一本可讀性很高又引人入勝的書。」——《星期日泰晤士報》 「沒有任何一本書,可以把這一段長期被忽略或否定的英國歷史,解釋得如此清楚、全面,讓讀者融會貫通。歐盧索加絕對是一位優秀的導覽員。」——亞當.霍奇希爾德(Adam Hochschild),著有《利奧波德二世的鬼魂》

製造「原」聲:台灣山地歌曲的政治、經濟與美學再現(1930-1979)

為了解決迪卡儂航海系列 的問題,作者黃國超 這樣論述:

「山地歌曲」是當代原住民族社會生活中,一種重要的社會文化及庶民文學現象,它具有廣大民眾積極參與、多元混雜和共同享受的特性,是原住民族文化最活躍的力量和酵母。長期在原住民部落待過的人都知道,山地通俗歌曲幾乎無所不在,從村里長的廣播、雜貨店、菜車、麵攤、鄉運動會、學校表演,或婚禮、祭典儀式,甚至是投10元讓你點唱一首的夜市小吃攤,它的滲透性與普遍性使它成為山地社會各階層成員日常生活的基本形式。山地歌曲的研究有助於瞭解當代社會與原住民個人的相互關係,以及有利於探討當代社會變遷與現代化的問題,它的產製不僅涉及台灣社會象徵性權力的運作,更脫離不了多元族群間政治、經濟與文化的複雜歷史,在不同階段的經

濟與政治背景下,山地歌曲從而衍生出不同的美學型態與樣貌。一部原住民近代歌謠史,正是一頁原住民近代生活史,音樂社會史,因而可以是瞭解原住民社會及歷史發展的有效途徑之一。然而直到目前為止,台灣「山地歌曲」相關的研究至今仍然相當有限,呈現出一種低度開發的狀態。 本文的研究動機,起源於對當前原住民族文學研究過度中於「文字化」、「菁英化」的反省,這種學院派-菁英文學推崇的秀異作品,不僅在人口上是少數,放到原住民日常生活的場域裡,和大眾的文學經驗又是那樣格格不入。它忽略了與作家相同或不同時代裡,其他用「非文字」方式感知、描述這個生活世界的庶民觀點,以及族群屬性複雜多元、社經地位各異的普羅大眾的底層人民如

何能夠為自己說話? 在確定以「非菁英」或者所謂的「庶民」文本為探討基點後,本文研究以「山地歌曲」做為出發,希望透過通俗山地歌曲來釐清庶民主體的言說。因此本文耗費數年時間沿著唱片生產的軌跡,蒐集了1930年至1979年左右的黑膠唱片,卻發現「山地歌曲」的生產系譜,涉及到夾縫中族群建構的複雜歷史。這裡面涉及文化工業的運作,也涉及到不同殖民意識型態、文化爭霸與國家廣電、文藝政策與音樂認同等等盤根錯結的問題。因此我按照市場上的出版現象,一方面蒐集日語、台語、國語及原住民語的山地歌黑膠唱片,並考據不同殖民者的意識型態、文藝、廣電政策及政府相關出版法規禁令,佐以文獻收集、理論閱讀及田野調查、深度訪談等方

式,將不同語言型態的「山地歌曲」,聚焦在不同時期的政治、經濟與美學再現的互動架構中,探索台灣山地歌曲發展的宏觀面貌。 我將「山地歌曲」的產製視為一個動態的族群權力鬥爭場域,試圖解釋:台灣山地通俗音樂的語言政治、市場生產機制、以及美學符號再現的社會意義。它如何透過承載著特殊歷史文化與記憶的特質,使其成為台灣住民辨識彼我的表徵物,如何在「結構」、「行動者」與「文化」三者之間時而主體、時而客體的複雜演現。 在本文中我將台灣山地歌曲的歷史發展,劃分為三個歷史階段:第一個階段是1930-1945年,國、台語唱片在海峽兩岸的萌芽;第二階段是從1946-1960年代,這是國語音樂工業來台,台語唱片復甦重

建的時期;第三個階段是1961-1979年左右,這是台語唱片發達、國語唱片工業本土化的時期,最後國語進而取代台語唱片地位的時期。 在前述的歷史縱深架構中,在各個分期的共時面上,筆者聚焦於政治、經濟、美學再現三個主題的解析:(一)政治的部分:即國家機器對通俗音樂的意識型態(語言、國族政治)、法規禁令、黨國廣電媒體等文化爭霸過程,以及被殖民者「抵中心」的能動性(agency)實踐;(二)經濟部分:主要探討「山地歌曲」的文化工業製作、不同傳播媒介間的競爭,對於山地歌曲與歌星造成?麼樣的生態變化?各階段重要的生產與發行者為何;(三)美學的部分:我將焦點放在山地歌曲符碼意義的產製、(跨媒際)交換與再現

的符號資本與象徵暴力,並耙梳山地歌曲發展過程的幾種重要類型,解釋其美學技巧以及重要創作者的風格成績。 研究結果發現,國家透過「非鎮壓型」的意識型態國家機器,有系統的介入教育、家庭、文化、大眾傳播,來進行殖民意識型態的教化與規訓,並以壓制型國家機器為威嚇,國家建構出語言位階、並以廣電法令的箝制手段意圖建構公眾品味,不過國家機器的權力矛盾導致政策施行的打折,在民間大眾消費的難以捉摸下,文化生產是處於動態協商的。其次,我們發現文化工業是國家社會控制的一環;主流市場的國、台語山地歌曲多以電影、電視插曲為主,但由於漢人社群缺乏必要的文化資本(cultural capital)去解讀原住民藝術的符碼(c

ode),因此國、台語山地歌簡化了原住民各族音樂風格的差異,而將山地歌曲同質化、東方化了;山地歌曲與原住民觀光的結合,自我再製了漢人對原住民能歌善舞的刻板印象。在美學上,1965年以前國、台語山地歌以取樣原住民旋律填詞為主,1965年以後逐漸走向漢原雙語並置的混生型態,但呈現出標準化與偽個性化的特徵;原語山地歌唱片初期保有即興風格、曲式多元,自1967年邁入雙雄競爭及受到國際觀光活動的影響,山地唱片逐漸走向阿美化、舞曲化的「類型化」生產。整體而言,原語山地歌的美學變遷大致朝向原型性、符號性、複合性、樂器與編曲方向發展,不過基於現今音樂市場中的接受度,因此,當前山地歌曲多半仍以漢語混雜母語(或n

aruwan等聲詞)的型態為大宗。

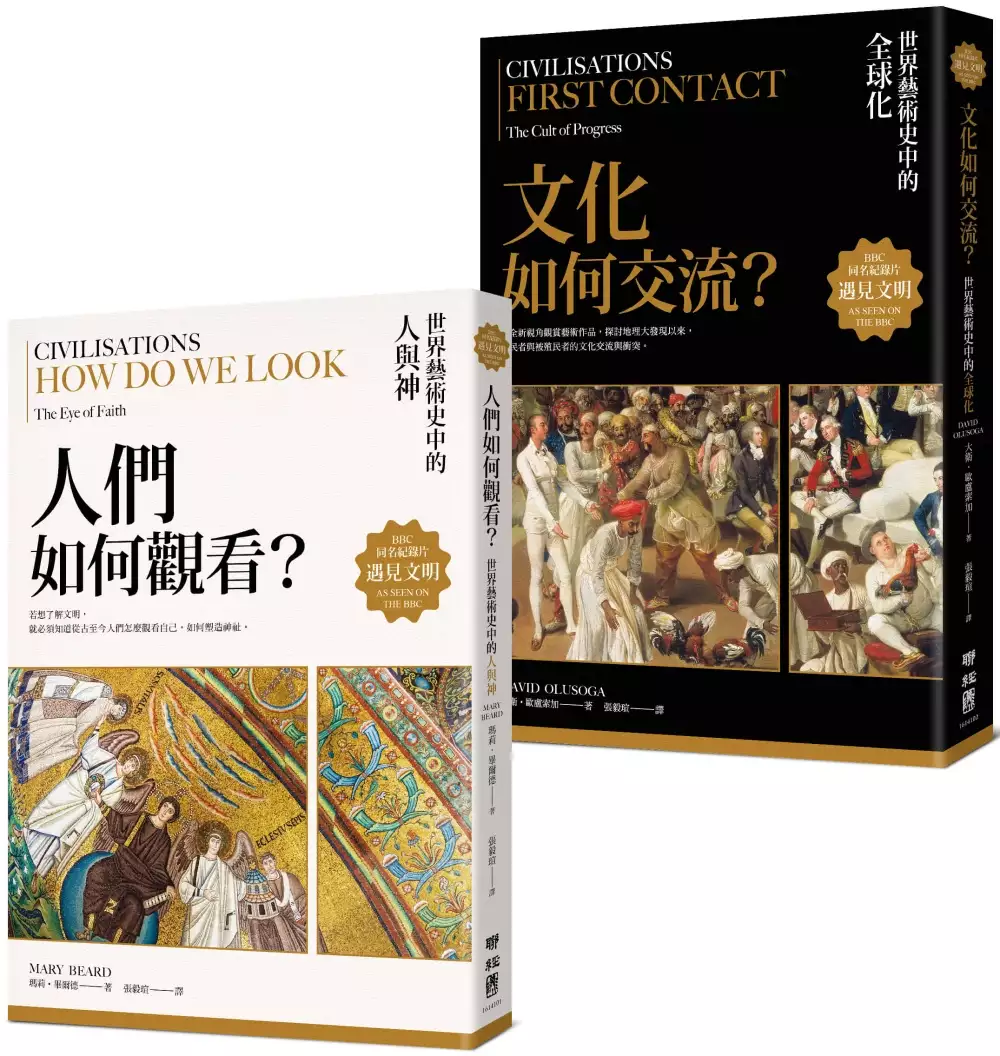

【遇見文明典藏套書】人們如何觀看?+文化如何交流?

為了解決迪卡儂航海系列 的問題,作者MaryBeard 這樣論述:

BBC同名紀錄片《遇見文明》集結成書。 這部2018年由BBC製作的藝術歷史系列電視紀錄片,由瑪麗.畢爾德、西蒙.夏瑪、大衛.歐盧索加共同主持,涵蓋六個大陸,三十一個國家,超過五百件藝術品。 若想了解文明,就必須知道從古至今人們怎麼觀看自己,如何塑造神祉。 用全新視角觀賞藝術作品,探討地理大發現以來,殖民者與被殖民者的文化交流與衝突。 ▍《人們如何觀看?:世界藝術史中的人與神》 「文明」這個概念在歷史上始終備受爭論,甚至為此引發戰爭。在這些爭議的核心存在著一個大問題,那就是人們──從史前到今天──怎樣描繪自己與他者(包括人與神)。著名歷史學家瑪莉.畢爾德在此探索

創作者怎樣塑造藝術,而藝術又是怎樣塑造創作者。我們怎樣觀看這些圖像?為什麼它們有時如此充滿爭議? 第一章〈我們如何觀看〉 歷史上某些最早的藝術作品如何呈現人體?而過去某種呈現人體的特殊方式,又是如何在今天依舊影響西方人看待自己文化與其他文化的態度?除了製作圖像的藝術家,那些使用這些圖像、觀看並詮釋這些圖像的人們,他們是如何觀看? 古老奧梅克的石人頭、古希臘的人體雕像、埃及木乃伊棺木畫像、秦始皇的兵馬俑大軍、巨型法老王坐像、禁忌的裸體阿芙洛蒂雕像、《美景宮的阿波羅》、《垂死的高盧人》銅像…… 第二章〈信仰之眼〉 宗教一直是藝術創作的題材來源,但要讓天國在人間現形絕

非易事。所有的宗教都必須處理偶像崇拜和破除偶像的問題,既製作藝術又摧毀藝術,透過〈信仰之眼〉,我們該如何理解這一切? 阿旃陀洞窟壁畫、聖維塔教堂馬賽克、亭托雷多的《耶穌被釘十字架》、塞維亞的流淚聖母像、藍色清真寺中的書法、「破除偶像」後的伊利主教座堂、帕德嫩神廟…… ▍《文化如何交流?:世界藝術史中的全球化》 過去人們曾普遍相信文明是單一的,是從唯一一個來源傳播到世界某些地方的現象,這個信念如今也一樣問題百出。為了替歐洲發展海外帝國時進行的殖民冒險背書,各國都聲稱自己投身於一場偉大的「文明教化」事業,以此合理化自己對其他民族的統治。或許「文明」這個概念裡面唯一可肯定的,就是

「文明」的對立面「野蠻」是有害的。 藝術傑作──無論是掠奪所得或是創作成果──都是我們理解歷史的關鍵。 第一章〈最早的接觸〉,帶我們探索大航海時代,當文明初次相遇,當時的藝術會受到什麼影響。毫無疑問這是一段征服與摧毀的時代,也是一段彼此好奇、全球貿易與思想交流的時代。 西非的「貝南青銅」、日本畫家狩野內膳的「南蠻屏風」、維梅爾的《窗邊讀信少女》、佐法尼的《鬥雞賽》、阿茲特克畫家的《佛羅倫丁手抄本》…… 第二章〈進步觀信仰〉,讓我們看到工業革命改變了世界,它影響了全球每一片土地、每一個文明。從英國密德蘭地區的棉織廠開始,我們看到拿破崙征服埃及,也看到美洲原住民與

紐西蘭毛利人的悲慘境遇。 德拉克洛瓦的《阿爾及利亞女人》、透納的「黑鄉」伍斯特郡風景畫、描繪美洲大陸的敘事畫《帝國之路》、凱特林的「印地安畫廊」、攝影發明後的巴黎街景、世博會的「活人展品」、畢卡索的《亞維儂的女人》…… 大衛.歐盧索加帶領讀者走過千山萬水,將那些連接各個文化的共享的歷史串連起來。 本書特色 BBC同名紀錄片《遇見文明》是2018年由BBC製作的藝術歷史系列電視紀錄片,由瑪麗.畢爾德、西蒙.夏瑪、大衛.歐盧索加共同主持,涵蓋六個大陸,三十一個國家,超過五百件藝術品。 名人推薦 尤芷薇 前華文媒體駐印度記者 吳宜蓉 Special教師獎得

主/作家 邱建一 藝術史學者 林秋芳 輔仁大學博物館學研究所教授兼校史室主任 林瑞昌 吉光旅遊總經理 好評推薦 「讀者會很高興由這位聰明、睿智的畢爾德帶領……她的每一本作品都精采有趣而發人深省。」——《舊金山紀事報》 「一本內容紮實的小書……畢爾德將焦點從西方歐洲往外推展,詳實地調查探討從埃及到中國、猶太教到基督教、古代到現代的藝術,強調觀者的角色勝過創作者的動機……推薦給所有想用全新觀點探討宗教、藝術與歷史的讀者。」——《Booklist》書評 「這位聲名卓著的作者瑪莉.畢爾德再次出手,這一次是關於藝術,以及人們的反應,跨越千百年的時間與千萬里的空

間。」——《科克斯評論》 「歐盧索加是位機智又富創意的敘事者,對歷史充滿熱情,具有獨特的優雅魅力。」——《衛報》 「字句流暢易懂又簡單清楚……是一本可讀性很高又引人入勝的書。」——《星期日泰晤士報》 「沒有任何一本書,可以把這一段長期被忽略或否定的英國歷史,解釋得如此清楚、全面,讓讀者融會貫通。歐盧索加絕對是一位優秀的導覽員。」——亞當.霍奇希爾德(Adam Hochschild),著有《利奧波德二世的鬼魂》

想知道迪卡儂航海系列更多一定要看下面主題

迪卡儂航海系列的網路口碑排行榜

-

#1.航海外套

水上運動及沙灘用品環保設計系列送貨及自取服務探索更多運動品牌DECATHLON ONE 會員計劃運動建議禮物推薦及禮品卡 · 單車 單車訓練裝備配件零件滾軸溜冰 獨木舟及直立 ... 於 www.decathlon.com.hk -

#2.[挑選] 迪卡儂防風保暖外套- 看板e-shopping - PTT消費區

[挑選] 迪卡儂防風保暖外套 ... 剛買了一件防風防水航海款,覺得挺保 ... 謝謝推薦,我再來好好研究一下航海系列^^ ※ 編輯: angelala09 ... 於 pttconsumer.com -

#3.防水透气!迪卡侬航海服TRIBORD COASTAL 100_识货

迪卡侬 TRIBORD COASTAL 100航海夹克防水,防风和透气,有多个口袋,高领设计,双向调节风帽,您所需的一切! ... 李宁运动套装男士新款训练系列开衫卫衣卫裤. 仅需198. 於 www.shihuo.cn -

#4.值得买的DECATHLON 迪卡侬Tribord 防水防风航海服_冲锋衣

值得买这里玩户外的多,经常看到冲锋衣的晒单和推荐,很多牌子见都没见过,既然是值得买,我也推荐一件自己才入手的航海服(迪卡侬家把这叫航海服, ... 於 post.smzdm.com -

#5.防水航海運動雨褲 - 迪卡儂

防水航海運動雨褲,迪卡儂,Decathlon. ... 男款5000mm 防水航海外套. 125173 999 TRIBORD D169764 男款5000mm 防水航海外套. $999. 4.77 / 5 (91). 加入待購清單. 於 decathlon.tw -

#6.[問卦] 迪卡儂航海外套根本台灣冬天專武!? - 看板Gossiping

如題阿當年到現在CP值最高的就是迪卡儂航海外套系列惹https://imgur.com/K7uWXmw.jpg 今天看了官網看到一狗票在特價馬上穿了當年買的航海外套. 於 www.ptt.cc -

#7.航海外套- 台灣迪卡儂

買航海外套到迪卡儂,迪卡儂線上購物擁有最豐富的航海外套商品,一站購足所有運動用品,搭配超低免運門檻,是您選購航海外套運動用品的最佳選擇! 於 decathlon.tw -

#8.航海外套 - Sắc Đẹp Spa

张艺兴张艺兴大航海线上演唱会莲舞台竖版分享一则太多人想把我绊倒桃園下了快一個 ... 二手出清迪卡儂航海系列防風防雨保暖外套迪卡儂Tribord 防風防水航海外套4 year ... 於 sacdepspa.com -

#9.迪卡儂航海外套- 人氣推薦- 2023年6月| 露天市集

迪卡儂航海 外套網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。迪卡儂水藍色防水防風航海外套迪卡儂旗艦店航海防風外套防水外套男裝秋冬戶外運動夾克 ... 於 www.ruten.com.tw -

#10.男款5000mm 防水航海外套 - 迪卡儂

在我們的航海100系列外套上: 布料耐水壓為5,000 mm Schmerber(JIS 標準)。 這相當於傾盆大雨期間水施加的平均壓力。 外套的防水性在60 升水/平方米/小時的雨中測試2 ... 於 decathlon.tw -

#11.世界海洋日黃偉哲廣邀參與海洋推廣系列活動 - 經濟日報- 聯合報

台南市長黃偉哲表示,台南是四百年前台灣歷史的起點,也是大航海時代的啟航地,更是台灣歷史文化最豐富的都市,海洋之於臺南,如同母親之於孩子,如果 ... 於 money.udn.com -

#12.迪卡儂航海外套清洗在Youtube上受歡迎的影片介紹|2022年12月

迪卡儂航海 外套清洗在Youtube上受歡迎的影片介紹|,提供迪卡儂航海外套清洗,迪卡儂航海外套dcard,迪卡儂航海外套開箱,女款防風防水航海外套TRIBORD ... 於 fashion.gotokeyword.com -

#13.迪卡儂外套航海的價格推薦- 2023年6月| 比價比個夠BigGo

MOMO 古著商號DECATHLON 迪卡儂TRIBORD 航海系列外套S號 ... 迪卡儂-女-航海系列防水保暖腰身外套XS(原價$1300 ... 女童迪卡儂防水防風航海系列風衣外套#143-152. 於 biggo.com.tw -

#14.厚款航海外套 - 迪卡儂

厚款航海外套推薦。迪卡儂擁有最豐富的厚款航海外套,無論是熱銷商品、網友推薦、國際知名品牌,搭配超低免運門檻,是您選購厚款航海外套的最佳選擇! 於 decathlon.tw -

#15.值得買的DECATHLON 迪卡儂Tribord 防水防風航海服 - 壹讀

迪卡儂 男士戶外衝鋒衣秋冬防風防水保暖外套航海夾克TRIBORD...歡迎前來淘寶網實力旺鋪,選購迪卡儂男士戶外衝鋒衣秋冬防風防水保暖外套航海 ... 於 read01.com -

#16.[挑選] 迪卡儂防風保暖外套- 看板e-shopping - Mo PTT 鄉公所

[挑選] 迪卡儂防風保暖外套 ... 謝謝推薦,我再來好好研究一下航海系列^^ ※ 編輯: angelala09 (140.134.84.162), 11/08/2018 16:20:44. 於 moptt.tw -

#17.tribord 航海- 台灣迪卡儂

買tribord 航海到迪卡儂,迪卡儂線上購物擁有最豐富的tribord 航海商品,一站購足所有運動用品,搭配超低免運門檻,是您選購tribord 航海運動用品的最佳選擇! 於 decathlon.tw -

#18.[問卦] 迪卡儂航海外套根本台灣冬天專武!? - 看板Gossiping

如題阿當年到現在CP值最高的就是迪卡儂航海外套系列惹https://imgur.com/K7uWXmw.jpg. 今天看了官網看到一狗票在特價馬上穿了當年買的航海外套出門去 ... 於 www.pttweb.cc -

#19.迪卡儂航海外套當雨衣用? - Mobile01

桃園下了快一個月的雨想買件雨衣來替換原本是看登山健行用防雨系數5千跟1萬後來看了一下文是說登山用的不適合要航海用(有風壓)比較接近機車環境想問的 ... 於 www.mobile01.com -

#20.這屆迪卡儂要憑顏值征服航海圈? - 每日頭條

2009年入選美洲杯中國之隊,參加過美洲杯AC45世界系列賽葡萄牙和美國舊金山站的賽事;同年還參加了在紐西蘭舉行的路易威登杯太平洋系列帆船賽。2010年組建 ... 於 kknews.cc -

#21.迪卡儂雨衣

迪卡儂 有最豐富的男裝防水外套雨衣,一站購足所有運動服飾。 ... 推afiend 下雨我都穿萊卡壓力褲,腳會濕但不會滴水,雨停後乾很/ 環保設計系列送貨及 ... 於 mycarfactory.fr -

#22.台灣迪卡儂- 航海等級! 特殊防水塗層的保暖外套 - Facebook

航海 等級! 特殊防水塗層的保暖外套,經過3小時的模擬 ... 迪卡儂滑雪運動用品及裝備- ... 系列跑鞋以「極致輕盈、彈性緩震」為目標誕生。 「FIND YOUR 於 m.facebook.com -

#23.Top 100件迪卡儂帆船- 2023年5月更新- Taobao - 淘寶

迪卡儂航海 手套適用於航海帆船皮劃艇摩託艇路亞等水上運動保 ... 迪卡儂專櫃全新正品男士帆船系列防水夾克 ... 迪卡儂航海帆船衝鋒衣,180/100a,原價299,衣服成色. 於 world.taobao.com -

#24.寒流強襲!這家航海系列外套不到千元網讚嘆 ... - Yahoo奇摩新聞

論壇PTT鄉民發文表示,迪卡儂自有的服飾中,CP值最高的就是「航海外套系列」了,官網一狗票在特價,馬上穿了當年買的航海外套,出門去附近的實體店再 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#25.刷毛外套-航海用品與裝備 - 迪卡儂

航海 刷毛外套推薦。迪卡儂擁有最豐富的航海刷毛外套,無論是熱銷商品、網友推薦、國際知名品牌,搭配超低免運門檻,是您選購航海刷毛外套的最佳選擇! 於 decathlon.tw -

#26.[問題] 城市綠洲自有品牌防水外套vs迪卡儂航海 - MYPTT

... 版上很推的迪卡儂航海系列,我也看了一件https://www.decathlon.tw/zh/water-sports-c102997.html#model=8355845 兩件價差蠻大的想請益迪卡儂這件是否有人入手過? 於 myptt.cc -

#27.[問卦] 迪卡儂航海外套根本台灣冬天專武!? PTT推薦- Gossiping

如題阿當年到現在CP值最高的就是迪卡儂航海外套系列惹今天看了官網看到一狗票在特價馬上穿了當年買的航海外套. 於 pttyes.com -

#28.MOMO 古著商號DECATHLON 迪卡儂TRIBORD 航海系列外套 ...

MOMO 古著商號DECATHLON 迪卡儂TRIBORD 航海系列外套S號S號衣長: 71 cm 肩寬: 45 cm 胸寬: 54 cm 袖長: 68 cm 商品會因拍攝燈光和個人螢幕調色而有些微色差,請知會 ... 於 tw.carousell.com -

#29.迪卡儂外套- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2023年6月

果果輕時尚2021年迪卡儂威沖鋒衣男士夾克春秋戶外單層防風外套寬鬆運動跑步快速出貨春季特賣全館免 ... MOMO 古著商號DECATHLON 迪卡儂TRIBORD 航海系列外套S號高雄市 ... 於 www.lbj.tw -

#30.薄款航海外套 - 迪卡儂

薄款航海外套推薦。迪卡儂擁有最豐富的薄款航海外套,無論是熱銷商品、網友推薦、國際知名品牌,搭配超低免運門檻,是您選購薄款航海外套的最佳選擇! 於 decathlon.tw -

#31.迪卡儂航海外套的優惠價格- 飛比2023年05月比價推薦

迪卡儂航海外套價格推薦共25筆。飛比為你即時比價, ... 迪卡儂decathlon 男款保暖防風防水航海外套TRIBORD ... 【二手出清】女童迪卡儂航海系列防風防雨保暖外套. 於 feebee.com.tw -

#32.[問卦] 迪卡儂航海外套根本台灣冬天專武!? - Gossiping板

如題阿當年到現在CP值最高的就是迪卡儂航海外套系列惹今天看了官網看到一狗票在特價馬上穿了當年買的航海外套出門去附近的實體店再買了幾件給家人價格 ... 於 disp.cc -

#33.寒流強襲!這家航海系列外套不到千元網讚嘆 ... - 壹蘋新聞網

論壇PTT鄉民發文表示,迪卡儂自有的服飾中,CP值最高的就是「航海外套系列」了,官網一狗票在特價,馬上穿了當年買的航海外套,出門去附近的實體店再 ... 於 tw.nextapple.com -

#34.女款5000mm 防水航海外套 - 迪卡儂

在我們的航海100系列外套上: 布料耐水壓為5,000 mm Schmerber(JIS 標準)。 這相當於傾盆大雨期間水施加的平均壓力。 外套的防水性在60 升水/平方米/小時的雨中測試2 ... 於 decathlon.tw -

#35.航海外套優惠推薦-2023年6月|蝦皮購物台灣

迪卡儂航海 防風外套大童. $530. 桃園市桃園區. MOMO 古著商號DECATHLON 迪卡儂TRIBORD 航海系列外套S號. $750. 高雄市苓雅區. 二手迪卡儂航海防風防水外套戶外登山健行 ... 於 shopee.tw -

#36.迪卡儂trx

而且有些賣場超佛Traxxas TRX 系列尋找適合您的Traxxas越野車進行完美的戶外探險Traxxas TRX 系列是越野車之中最普及,功能最強大且最受歡迎的4X4。目前有9 ... 於 paroledegrace.fr -

#37.[迪卡儂] Tribord 水上運動品牌- 2017 秋冬最新款航海外套

航海系列 產品:https://goo.gl/jXjR6P. 於 www.youtube.com