迪卡儂 折疊包的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦(英)邁克爾·伯德寫的 藝術家的書信集 和卡洛琳‧拉霍許的 誰抄誰?西洋名畫的對照、剖析與探源(手工拉頁精裝)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自廣西師範大學出版社 和野人所出版 。

淡江大學 土木工程學系博士班 陳珍誠所指導 倪順成的 數位基本設計教程之研擬與實驗 (2009),提出迪卡儂 折疊包關鍵因素是什麼,來自於基本設計、電腦輔助設計、教程設計、數位設計。

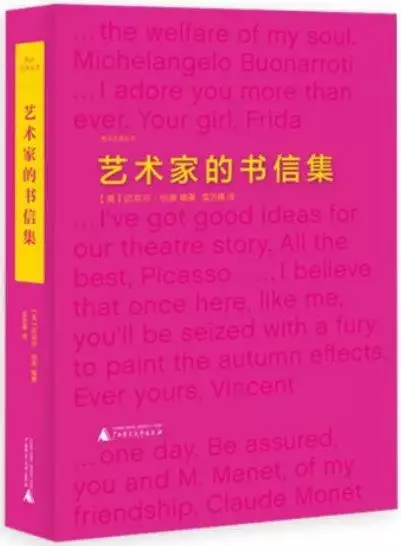

藝術家的書信集

為了解決迪卡儂 折疊包 的問題,作者(英)邁克爾·伯德 這樣論述:

本書于浩瀚的藝術史煙雲中精選出95封藝術家往來書信,寫信人從文藝復興時期的古典主義大師達·芬奇到1990年代的現代女性藝術家辛蒂·雪曼,涉及數十位世界藝術史上的重要藝術家。以“家人和朋友”“資助人和支持者”“愛情”“禮物和問候”“工作事務”“旅行”“道別”等8個主題對所有信件進行分列編排。 作者從全球各地博物館、檔案館中取得授權後,對原信件做高清影印,並對每一封信的書寫背景進行細緻入微的探索,解讀寫信人、收信人彼時的關係和處境。書中採取對頁的形式,將每一封信件的高清掃描圖與信件中譯文、作者撰寫的短文並列呈現,讀者可以在書信的字裡行間一窺藝術家對於愛情、親情、友情以及金錢的態度,也可以在私密的

信件往來中瞭解藝術家之間的交往,甚或其所處時代的社會境況,以此構建一幅隱秘、別致的藝術史圖景。 邁克爾·伯德 英國作家、藝術史學家、教育家和BBC廣播專欄主持人,畢業于牛津大學墨頓學院。著有《和孩子一起讀的藝術史》《100個改變藝術的偉大觀念》等藝術相關書籍,其中《100個改變藝術的偉大觀念》被《獨立報》評為2012年年度圖書。 001 引言 1 “我看到了新的塗鴉” 家人和朋友 009 薩爾瓦多·達利致保羅·艾呂雅 011 法蘭西斯科·盧西恩特斯·戈雅致馬丁·薩波特 013 盧西安·佛洛德致斯蒂芬·斯彭德 015 凡妮莎·貝爾致鄧肯·格蘭特 01

7 米開朗琪羅·博納羅蒂致雷昂納托·迪·博納 羅托·西蒙尼 019 菲力浦·加斯頓致伊莉絲·阿舍 021 碧雅翠絲·波特致諾埃爾·摩爾 023 皮特·蒙德里安致庫爾特·塞利格曼 025 古斯塔夫·克林姆特致約瑟夫·列文斯基 027 賈斯培·鐘斯致羅莎蒙德·費爾森 029 愛德華·伯恩 -鐘斯致達芙妮·加斯克爾 031 威廉·布萊克致威廉·赫利 033 亞歷山大·考爾德致艾格尼絲·林奇·克拉夫林 035 朱耷致方士琯 037 卡米耶·畢沙羅致朱莉·畢沙羅 039 馬塞爾·杜尚致蘇珊娜·杜尚 041 桃樂西婭·坦寧致約瑟夫·康奈爾 2“好似在夢遊” 藝術家信件往來 045 保羅·高更致文森特·

凡·高 047 文森特·凡·高致保羅·高更 049 塞巴斯蒂亞諾·德·皮翁博致米開朗琪羅·博 納羅蒂 051 保羅·西涅克致克勞德·莫内 053 大衛·阿爾法羅·西凱羅斯致傑克遜·波洛克、 桑德·波洛克及哈樂德·雷曼 055 巴勃羅·畢卡索致讓·穀克多 057 馬克·羅斯科致李·克拉斯納 059 愛德華·馬奈致尤金·毛斯 061 大衛·霍克尼致肯尼斯·E. 泰勒 063 法蘭西斯·畢卡比亞致阿爾弗萊德·斯蒂格利茨 065 羅伯特·史密森致恩諾·大衛林 067 克勞德·莫内致貝爾特·莫里索 069 烏雷和瑪麗娜·阿布拉莫維奇致邁克·帕爾 071 邁克·帕爾致瑪麗娜·阿布拉莫維奇和烏雷 073 本

韋努托·切利尼致米開朗琪羅·博納羅蒂 075 約翰·康斯特布林致約翰·湯瑪斯·史密斯 3“你的魔法書” 禮物和問候 079 辛蒂·雪曼致亞瑟·C. 丹托 081 約瑟夫·康奈爾致馬塞爾·杜尚 083 萊奧諾拉·卡林頓致庫爾特·塞利格曼 085 王穉登致友人 087 草間彌生致唐納德·賈德 089 喬治·格羅茲致埃裡希·S. 赫爾曼 091 小野洋子和約翰·列儂致約瑟夫·康奈爾 093 胡安·米羅致馬塞爾·布勞耶 4“最好的作品” 資助人和支持者 097 圭爾奇諾和保羅·安東尼奧·巴比裡致未知收 件人 099 南茜·斯佩羅致露西·利帕德 101 皮埃爾·奧古斯特·雷諾瓦致喬治·夏邦傑 10

3 羅伊·利希滕斯坦致埃倫·赫爾達·詹森 105 彼得·保羅·魯本斯致巴爾塔薩·格比爾 107 賽·托姆佈雷致裡奧·卡斯翠 109 溫斯洛·霍默致湯瑪斯·B. 克拉克 111 伊娃·海瑟致海倫·巴巴納克 113 瑪麗·卡薩特致約翰·衛斯理·比提 115 傑克遜·波洛克致路易士·邦斯117 列奧納多·達·芬奇致盧多維科·斯福爾紮 119 埃貢·席勒致赫爾曼·恩格爾 121 威廉·霍加斯致 T.H. 123 約瑟夫·博伊斯致奧圖·摩爾 125 艾格尼絲·馬丁致撒母耳·J. 瓦格斯塔夫 127 裘蒂·芝加哥致露西·利帕德 5“嗨,帥哥” 愛情 131 弗裡達·卡羅致迭戈·裡維拉 133 瓊·米切

爾致邁克爾·戈德堡 135 讓-奧古斯特-多明尼克·安格爾致瑪麗-安妮- 朱莉·福雷斯捷 137 保羅·納什致瑪格利特·烏達 139 艾德·萊因哈特致賽琳娜·特裡夫 141 朱爾斯·奧利茨基致瓊·奧利茨基 143 讓·穀克多致未知收件人 145 阿爾弗萊德·斯蒂格利茨致喬治亞·歐姬芙 147 喬治亞·歐姬芙致阿爾弗萊德·斯蒂格利茨 149 奧古斯特·羅丹致卡米耶·克洛岱爾 151 卡米耶·克洛岱爾致奧古斯特·羅丹 153 本·尼科爾森致芭芭拉·赫普沃斯 155 愛琳·阿加爾致約瑟夫·巴德 6“支付 1244 金幣” 工作事務 159 尼古拉斯·普桑致保羅·斯卡龍 161 約翰·亨利希·菲斯

利致未知收件人 163 亨利·摩爾致約翰·羅森斯坦 165 詹姆斯·麥克尼爾·惠斯勒致弗雷德里克·H. 艾倫 167 約書亞·雷諾茲致菲力浦·約克 169 安妮·亞伯斯致格洛裡亞·S. 芬恩 171 納姆·嘉寶致馬塞爾·布勞耶 173 倫勃朗·凡·萊茵致康斯坦丁·惠更斯 175 居斯塔夫·庫爾貝致菲力浦·德·切納文斯 177 奧伯利·比亞茲萊致弗雷德里克·埃文斯 179 卡濟米爾·馬列維奇致阿那托利·盧那察爾斯基 181 約翰·林內爾致詹姆斯·莫爾海德 183 安迪·沃霍爾致羅素·林內斯 7“想去威尼斯” 旅行 187 愛德華·李爾致哈勒姆·丁尼生 189 貝萊妮絲·阿伯特致約翰·亨利·布

蘭得利·斯 托斯 191 喬治·布拉克和馬塞爾·布拉克致保羅·戴爾 梅和卡洛琳娜·高德斯坦 193 約翰·拉斯金致未知收件人 195 海倫·弗蘭肯特爾和羅伯特·馬瑟韋爾致瑪麗 亞和漢斯·霍夫曼 197 阿爾佈雷希特·丟勒致威利博爾德·皮爾克海默 199 卡爾·安德列致伊娃·海瑟 201 法蘭西斯·培根致艾麗卡·布豪森 203 安娜·曼迪耶塔致裘蒂斯·威爾遜 205 李·克拉斯納致傑克遜·波洛克 8“更清晰的理解” 道別 209 湯瑪斯·蓋恩斯巴勒致湯瑪斯·哈威 211 保羅·塞尚致埃米爾·伯納德 212 時間表 214 圖片索引 本書精選了90余封藝術家信件,跨越了

整個藝術家通信史(各地的通信史起始時間各不相同,本書主要圍繞西方藝術家通信史展開)。其中,最早的是1482年列奧納多·達·芬奇寄給米蘭專制君主盧多維科·斯福爾紮的自薦信,最晚的是1995年辛蒂·雪曼給藝術撰稿人亞瑟·C.丹托的感謝明信片。信件是真實存在的物品,有些用筆手寫而成,有些經打字機敲擊而成,有些則通過傳真機傳遞。信件與其他物件無異,可以用手拿、閱讀、折疊、打開、揉成一團、撫平展開、輕輕塞進信封或者夾克外套的口袋,可以當作書簽,或許會沾上咖啡漬,或許會被老鼠啃食邊緣,或許會被遺忘在鞋盒裡。“手書的信劄,”如瑪麗·薩維格觀察,“是紙上的演出……語言和藝術由此纏繞交織。”然而,20世紀90年

代中期開始,人們似乎逐漸冷落了“紙上的演出”,更青睞通過電子媒體來溝通交流。如果將來要出版1995~2495年的藝術家書信集,那麼想必它會輕薄不少(當然這只是我的預測)。 友情和愛情是信件永恆的主題。丟勒對皮爾克海默說:“多麼希望你在威尼斯。”1931年,本·尼科爾森匆匆寫了張字條給芭芭拉·赫普沃斯:“我無時無刻不在想你。”而此時,他的身旁是“正在開心作畫”的妻子威妮弗蕾德·尼科爾森。1956年,李·克拉斯納在巴黎寫信給丈夫傑克遜·波洛克:“我想你,多麼希望你能在我身邊。”但是她此次出行實際上是為了暫時離開喜怒無常的丈夫。信中寄託的強烈情感是電子媒體無法傳達的,收信人手中捧著的是飽含象徵意義

的實體,既訴說著形單影隻,又幽怨著天涯分離。如同恐龍化石或古代陶器的碎片,歷史煙雲中留下的書信(見證了每個人早年的人生經歷)包含了大量寶貴的線索,如字體、紙張,以及內容中的蛛絲馬跡(地點、時間、收信人,歷史典故和參照資料,遣詞造句),這些線索聯繫在一起反映了當時的歷史大環境。從這個層面而言,通過書信還原寫信人伏案落筆的時刻,無論是藝術家的手劄,或是其他類別的信函,都能給人帶來真實動人的感受。 無論信件表達的是愛、金錢、友誼、敵意,還是只是對突如其來的問候予以回應,信件總能表現出寫信人和收信人之間錯綜複雜的關係。原本,信件歸屬于收件人或其繼承人,不過一旦信件的潛在歷史價值被發現,所屬權往往會變

成博物館和檔案館,許多收件人的姓名會因此出現在藝術年刊上。其中一些是早已成名的歷史人物,如17世紀詩人、作曲家、外交官兼王子的藝術顧問康斯坦丁·惠更斯和蘇聯教育人民委員會委員阿納托利·盧那察爾斯基。此外,還有皮埃爾—奧古斯特·雷諾瓦的資助人喬治·夏邦傑、紐約畫商裡奧·卡斯翠、評論家兼策展人露西·利帕德,他們收集展品、策劃展覽、宣傳行銷,塑造了所在時代的文化經濟,不經意間改變了藝術風向。 有時,藝術家是為了資助和創作而不得不寫信。倫勃朗·凡·萊茵與惠更斯的通信,讓讀者真實地瞭解到,如何在合理表達不耐煩的同時,增加一份自尊自持。“我的錢在哪裡呢?”是16世紀至今藝術家書信中最常見的主題。居斯塔夫

·庫爾貝唐突地寫信給切納文斯侯爵,措辭謹慎,將自己大部分的世俗功名歸功於他一直以來鄙視的人。裘蒂·芝加哥以20世紀70年代活動家、女性藝術運動擁躉的身份,給露西·利帕德寫信。對資助人而言,為藝術家提供支援是一種使命。與藝術家約瑟夫·博伊斯、亨利·摩爾、艾格尼絲·馬丁、法蘭西斯·培根相比,他們的資助人奧圖·摩爾、約翰·羅森斯坦、山姆·瓦格斯塔夫、艾麗卡·布豪森顯得無籍籍名。不過至少在信件中,我們能看到兩者之間的關係。

迪卡儂 折疊包進入發燒排行的影片

#迪卡儂 #Gogoro

00:00 intro

00:45 |本日改elos

02:02 |騎Gogoro換電池順便逛迪卡儂

07:28 |咖啡Talk: 今天迪卡儂買的東西

⊙LOVERAMICS 愛陶樂 | 手沖咖啡系列➜

https://www.facebook.com/mycart/posts/3384653508223279

⊙Anima Wanderer便攜式戶外折疊椅➜

https://www.facebook.com/mycart/posts/3387005581321405

2020年清光光購買清單

如果你怕錯過好東西可追蹤

➜ https://johnnypa.pros.is/2020buylist

訂閱:https://goo.gl/hBkJLR

這裡都可找到我 https://johnnypa.soci.vip/

合作洽詢 [email protected]

日本旅遊 https://lihi.cc/kaOcv

=============

*elos改電動 ➜ ➜ https://goo.gl/wDa9GM

*背包夾 ➜ ➜ https://goo.gl/UH7rc2

+++++++++++

2019年清光光清單➜➜ https://lihi.vip/wr76Q

============

好物分享團社團 https://www.facebook.com/groups/405221850220985/

二手清光光蝦皮 https://shopee.tw/shop/5540977/

我的商店街:http://www.pcstore.com.tw/eoutlet/

=======

我的每天VLOG https://goo.gl/dm1T4n

elos電動化後教學及小技巧 http://pse.ee/5QN3G

電動滑板影片 https://goo.gl/wPA3vi

日本旅遊 https://lihi.cc/kaOcv

=======

|電動滑板|elos改板後注意事項

https://www.youtube.com/watch?v=jEIFb9SvXho&t=1s

|elos電動滑板|遙控器配對

https://www.youtube.com/watch?v=ugWU_26YuEw

|elos改裝注意事項|elos登機如何拆電池?

https://www.youtube.com/watch?v=R2m2Fw9BiCk

i3+ i4D 遙控器配對

https://youtu.be/5qmpCJapzqE?t=17m40s

新款三速省電遙控器

https://www.youtube.com/watch?v=nZ_cb3RJXxk&t=183s

[新手必看] 電動滑板好玩!但有些事你要知道!!(選購使用心得)

https://youtu.be/A6YcsF_YRl8

電動滑板 Q&A 13個常見問題(e-skateboard FAQ)

https://youtu.be/8Xvy4Kry-lc

=======

我的攝影器材以簡單方便為主

Sony A7iii 16-35mm f4.0/55mm f1.8 /sigma f1.4 24mm

Canon EOS M6 11-22mm

DJI OSMO Pocket

Canon G7X MKII

GoPro Max 360

GoPro Hero7 Black

Gopro Hero6 Black

Gopro Hero5 session

iPhone 11 pro

M6用小腳架 SIRUI 3T-35R https://lihi.cc/8UCxV

外接麥克風:

RODE VideoMic Pro+

RODE Wireless Go

RODE VideoMicro

Zoom F1

Shure MV88

空拍機

DJI Mavic 2 Pro

DJI Mavic mini

義式咖啡機 https://johnnypa.pros.is/buybianca

剪輯軟體 : FCPX

想看更多有的沒的請訂閱

或來粉絲團走走

FB https://www.facebook.com/mycart/

Blog https://johnnypa.blog/

追蹤 IG: johnnydong

快加入 Line@ https://line.me/R/ti/p/%40hoj5725a

訊息與我聯絡 http://m.me/mycart

音樂來源:

https://soundcloud.com/stream

https://player.epidemicsound.com/

字幕轉換工具

網易見外 https://jianwai.netease.com/ (音頻轉srt字幕)

srt轉fcpx xml https://xiaowude.com/crossub/trans/1571237504548

協助加上字幕

http://www.youtube.com/timedtext_cs_panel?tab=2&c=UCOnx3Q0ssEIdFG7_ckJRMQg

數位基本設計教程之研擬與實驗

為了解決迪卡儂 折疊包 的問題,作者倪順成 這樣論述:

「基本設計」這個名詞在包浩斯的教學體制設計中相當程度被凸顯其重要性,其主要意義是包浩斯教學及創作精神的基礎教學,其中無論是造形概念、設計的基本元素定義、平面與立體創作內容,對於近代設計教育的影響都是相當大。目前許多大學設計、美術等相關科系大一的基礎設計課程,仍是有「基本設計」的課程作為教學的第一道關卡。再則,利用電腦作設計及表現法已經成為許多設計創作必要的工具與過程。在現今的環境中,無論是套裝軟體與硬體設備皆日漸達到成熟及普及的階段,因此在電腦相關技術的教育課程中的,教學的內容應該朝向更積極的態度去設定,因此如能研擬「利用數位工具思考基本設計」的教程,讓學生在未來運用電腦專業學習的前期,先從

基本的數位化「基本設計」練習開始,成為日後在專業數位設計過程中的創作基本能力,將是本研究與實驗之出發點,並希望能延伸出更多元及更有效率的數位基本設計教材。本論文研究的方向與定位在「基本設計」(Fundamental Design)這個主要議題,探索以數位工具操作「數位基本設計」教程的設計與教學過程的紀錄,進而在操作過程中評估課程的問題,其有別於數位製造(Digital Fabrication)與數位構築(Digital Tectonics),主要的定位在於數位設計的基礎學習,企圖能在分析與改進的實驗中,提出一系列的電腦輔助基本設計教程之方向。本論文的架構包括三大主要程序:1. 文獻回顧及基本

設計、電腦輔助設計、教學相關案例研究-蒐集「基本設計」教育的發展及現今操作課題的資料,並回顧數位工具的演變,進而探討數位教學運用的案例與數位基本設計的特質。2. 電腦輔助基本設計教程內容撰寫與設定-整理與分析目前數位工具在基礎課程執行的可能性,提出對於一學期「數位基本設計」相關操作課題運用於Lecture課的課程計畫。3. 操作紀錄評估與後續檢討-對於擬定課程執行過程紀錄及對學生作品分析,並透過與學生互動訪談問卷,檢討課程的問題與可行性評估。在操作程序執行告一段落時,期望能在電腦輔助基本設計教程中勾勒出一個清楚的教學內容,作為相關設計科系在數位教學及後續研究的參考。本研究對於數位化工具的運

用概念,其最終目的並非取代手工製作與繪圖,而是將電腦的優點充分發揮,執行手工所不易製作的圖案與形構---這將是本論文撰寫的重要精神。

誰抄誰?西洋名畫的對照、剖析與探源(手工拉頁精裝)

為了解決迪卡儂 折疊包 的問題,作者卡洛琳‧拉霍許 這樣論述:

橫跨數世紀,重現藝術大師的靈感與對話! 法國藝術類暢銷作家Caroline Larroche與 法國國立美術館聯合會合作出版 法蘭西藝術院院士Patrick de Carolis專文推薦! 不必強記流派,不必熟知年代, 從畫與畫的對照中自然搞懂西洋藝術史! 【全書精美手工裝幀】以開門雙拉頁、浮貼折疊海報等手法,使畫作大尺寸呈現,方便讀者對照! 藝術大師的創作靈感從哪來? 偉大如米開朗基羅,素描的靈感來源仍得自喬托的溼壁畫; 如果沒有塞尚,畢卡索就畫不出《亞維儂的少女》; 以肖像畫見長的提香,作品中依然可見百年前范艾克創作的影子…… 繪畫史上

的名作,為何總有似曾相識之處?到底是誰抄誰? 梵谷從不避諱對米勒的崇拜,甚至多次模仿米勒畫作; 早在達文西《最後的晚餐》之前好幾十年,就已有畫家利用透視法創作了同一主題; 新古典主義大師安格爾,下筆時其實不斷「參考」拉斐爾的傑作…… 藝術創作就是重作,就是改造、致敬、扭曲、批判或諧仿前作? 藝術本身就是不斷的「形式再造」,以形式替換形式, 也就是傳承、再現、反動、違抗前作並啟發新作, 而整部藝術史,就是持續更新前人的作品所寫成的。 然而,如果題材或技巧參照了別人的作品,這樣的創作還具有獨創性嗎? 藝術家真能完全擺脫前輩的影響,與他人之間無所關聯嗎?

作者針對這些問題作了廣博、感性又不失幽默的調查, 從數百件藝術作品當中抽絲剝繭, 帶領我們穿梭於不同年代,欣賞這條美的道路。 全書分成46個篇章,藉由200多幅名畫,以前所未見的角度切入西洋藝術史。 取「影響之下的繪畫」為主軸, 橫跨15至20世紀的相同主題畫作「之前/之後」對照中, 聽見畫家透過繪畫進行引人入勝的對話,觀察到作品間令人稱奇的血緣關係, 使讀者能自在優遊於這些充滿了互動、對照、共鳴或衝突的藝術作品之中,自然而然理解藝術史的流變, 輕鬆進入西洋繪畫的繽紛世界。 本書特色 ◆精美手工裝幀,以開門雙拉頁、浮貼折疊海報等手法,讓畫作擺脫書本限

制,大尺寸呈現! ◆專業評析!法國國立美術館聯合會合作出版,法蘭西藝術院院士Patrick de Carolis專文推薦! ◆跨時代同主題作品並陳對照,一眼看懂傳承系譜脈絡。 ◆不必理會年代順序,想從哪篇開始讀就從哪篇開始,輕鬆進入西洋藝術世界! ◆搞不清楚風格流派沒關係!藉由作者的引導,不知不覺學會觀察構圖、用色、筆觸,也能一眼看懂歷史、肖像、風景或靜物等繪畫類型的流變,進而通盤理解西洋藝術史的演進! 特色裝幀 三件作品對照:將一幅大師創作與其他兩幅相關作品並列,讓人一眼看懂傳承的系譜脈絡。 雙拉頁作品組:不論是自畫像、維納斯、靜物還是聖母子像,完整呈現同主題畫作

的演變。 折疊海報裝幀:將分析主題中的大師作品以海報大小呈現,能清楚看到畫作細節。 名人推薦 楊尹瑄(成功大學歷史系助理教授) 專業審訂 王雅倫(成功大學藝術所副教授)、邱建一(藝術史學者)、高千惠(台南藝大藝術創作理論博士班客座教授)、陳貺怡(台藝大美術系系主任)、黃才郎(國立台灣美術館館長)、廖仁義(北藝大博物館研究所教授)、鄭治桂(台藝大美術系兼任助理教授)、謝哲青(藝術史學者、節目主持人)、謝佩霓(高雄市立美術館館長) 誠摯推薦(依姓名筆劃順序排列) 作者簡介 卡洛琳.拉霍許 Caroline Larroche 藝術史學者,法國藝術類暢銷作家,專長為

十九世紀、二十世紀西洋藝術史。曾任奧塞美術館研究員,之後轉法國國立美術館聯合會,負責出版部門,同時間也為《美術雜誌》等媒體和畫廊撰寫藝術評論文章。多年後辭去職務專事寫作,與藝術愛好者分享她對影像及文字的品味,不只為成人而寫,也為孩子而寫,著有多本膾炙人口的藝術相關著作。 審訂者簡介 楊尹瑄 法國巴黎南特爾大學藝術史博士,國立成功大學歷史系助理教授,專長為西洋近現代藝術史、十九世紀法國藝術史與藝評、諷刺畫研究。 譯者簡介 劉美安 法國司特拉斯堡大學戲劇及造型藝術碩士,現居法國蔚藍海岸。 序 派崔克.德卡洛利 前言 誰抄誰? 最後的晚餐 — 卡斯塔紐

/達文西/沃荷 穿棉襖袖的男子 — 范艾克/提香/林布蘭 聖西克斯特的聖母 — 法蘭契斯卡/拉斐爾/達利 在慈祥的手勢下(雙拉頁) 美惠三女神 — 拉斐爾/克拉納赫/科林特 莎樂美接受施洗者約翰的頭 — 范德魏登/卡拉瓦喬/莫侯 教宗英諾十世肖像 — 提香/委拉斯蓋茲/培根 玩牌的人 — 卡拉瓦喬/勒南兄弟/塞尚 屠宰的牛 — 博伊克萊爾/林布蘭/蘇丁(海報) 薩賓婦女 — 普桑/大衛/畢卡索 「記住,你有一天會死」(雙拉頁) 拿破崙一世全身像 — 里戈/傑哈/恩斯特 東方宮女 — 拉斐爾/安格爾/黑斯 梅杜薩之筏 — 格羅/傑利柯/德拉克洛瓦 國會大火 — 洛漢/透納/莫內 寂靜的生命(雙拉

頁) 奧菲莉亞 — 德拉克洛瓦/米雷/魯東 帕拉瓦的海邊 — 弗列德里希/庫爾貝/惠斯勒 畫家的工作室 — 布瓦伊/庫爾貝/方丹–拉圖爾 斯朵尼亞.馮波克 — 羅曼/伯恩–瓊斯/威亞爾 陽台 — 哥雅/馬內/馬格利特(海報) 阿爾及爾女人 — 德拉克洛瓦/雷諾瓦/馬諦斯 歐洲大橋 — 希斯里/卡玉博特/雷捷 聖拉薩車站 — 透納/莫內/瓦爾登 「看著我」(雙拉頁) 被梳髮的裸女 — 林布蘭/竇加/巴爾蒂斯 金色之島 — 秀拉/克羅斯/托羅尼 亞維儂的少女 — 塞尚/畢卡索/馬諦斯 情欲維納斯(雙拉頁) 餐桌 — 夏丹/塞尚/布拉克 大都會 — 薄丘尼/格羅茲/杜布菲 白底上的白方塊 — 范德魏

登/馬列維基/莫瑞雷 梅杜莎頭 — 馬諦斯/雅夫楞斯基/畢卡索 金合歡畫室 — 馬諦斯/波納爾/維亞拉 夜鷹 — 梵谷/霍普/莫諾里 各種姿態的貓(雙拉頁) 無題 — 塞律西耶/史提爾/羅斯科 大教堂 — 莫內/波洛克/李奇登斯坦 藍色裸體二號 — 塞尚/馬諦斯/漢泰 在可愛的藍色之中 — 莫內/法蘭西斯/漢斯 侍女 — 委拉斯蓋茲/畢卡索/布蘭–維卡 錯誤的開始 — 馬格利特/瓊斯/布達埃爾 一個偶像,千變蒙娜麗莎(雙拉頁) 草地上的午餐 — 馬內/畢卡索/賈蓋 德爾塔.約塔 — 蒙德里安/路易斯/紐曼 裝上塑膠布的木框 — 畢卡比亞/德哲茲/坎 序 法蘭西藝術院院士 派崔克.德卡洛利(

Patrick de Carols) 誰沒在某畫展裡聽過這樣的耳語:「你不覺得這幅畫有點像……」或者「這幅讓我聯想起……」。說話的人壓低聲線,生怕被看笑話,外行人居然也敢這樣高聲比較大師的作品,真是讓人太尷尬了。然而這樣的血緣關係確實是存在的。米開朗基羅年輕時的素描就得自喬托溼壁畫的靈感;林布蘭認為臨摹是學生最根本的訓練;至於華鐸則將魯本斯捍衛的美學經典據為己用。所以對我來說,這個議題一點也不離經叛道,雖然要承認即使是天才也會從過去的作品汲取靈感,有時候實在有點困難。 到底誰抄誰?這個問題相當擾人,但不允許馬虎胡混過去。如果題材或技巧參照了別的作品,我們還能說它具有獨創性嗎?創造是

否可以不需要和他人作品有任何關聯?藝術家能擺脫前輩的影響嗎?他們是不是都會受到影響?卡洛琳.拉霍許針對這些問題作了廣博、感性又不失幽默的調查,這麼做並不是要撻伐藝術界的抄襲風,正好相反,她對於取材或模仿一點也不反對。她從數百個作品中抽絲剝繭,分析之間的相關性,一個時代接一個時代,一個世紀接一個世紀,像阿麗雅德妮用絲線指引提修斯走出迷宮一樣,帶領讀者欣賞這條美的道路。 藝術作品之間的互動正是使藝術資產更豐富的元素,尤其是解讀繪畫之間關連性的這個傾向從數年前開始愈來愈明顯:米勒和梵谷、馬內和維拉斯蓋茲、馬諦斯和畢卡索……還有更多其他人,只要回顧一下數年前那幾場精彩的展覽(指1998、2002

年在奧塞美術館和大皇宮的三場展覽),就可以明白這些藝術大師之間的交流有多麼重要。一九一八年藝評家阿波里奈爾(Gillaume Apollonaire)用這段話描述畢卡索的畫:「這充滿現代感的美學經由竇加及安格爾與最上乘的藝術傳統相連結……」一直以來,無論是在法蘭德斯畫派與義大利文藝復興大師之間、浪漫派與印象派之間,或是立體主義與超現實主義之間,這種類比從來沒有間斷過。 這本書幫助我們優遊於不同時代,找出畫家之間的相似性、衝突點甚至是爭議之處。可以像梵谷一樣,公開從米勒的作品中汲取靈感,他寫道:「我愈是思考,愈覺得重現米勒畫過的東西有其道理……不是純粹的複製……比較像是把它轉換成另外一種語

言──將黑白調中明暗對比的印象轉換成色彩的語言。」也可以如杜象、安迪.沃荷、巴斯奇亞一樣標新立異,拿著名的蒙娜麗莎開玩笑,轉換成可笑的複製品! 繪畫手法隨著時間演變,而傳承則延續下來。到底誰抄了誰?就某個角度來說,所有人都抄了!有時創造出更好的作品,有時卻也更糟。不過若是抄襲可以讓藝術生生不息、繼續演進的話,那有什麼關係呢?卡洛琳.拉霍許暗示的這個永遠處於進行式的「再造」本身,正是豐富藝術的因子,它在不削減靈感的情況下滋潤創作。傳說盧西安.弗洛伊德(Lucian Freud)在晚年曾經出現在倫敦的拍賣會場上,只為了要欣賞哥雅的素描作品,他長久凝視著,是不是也在尋找最後的靈感呢? 前言

誰抄誰? 開宗明義,這本書講的並不是所有年輕畫家或美術學院學生在學藝過程中,為了訓練觀察力、熟悉線條與色彩技巧所作的必要練習:臨摹大師作品這回事。這本書的主軸是連繫不同時代、不同世紀畫作之間的傳承。雖然西方藝術史從文藝復興時代開始就不斷革新形式,持續演進,且這些史上有名的革新多在當時造成轟動與醜聞,但是藝術史其實最主要是透過各時代與各種風格不斷更新前者而寫成的。法國作家馬勒侯(André Malraux, 1901-1976)在《沉默之聲》(Les Voix du silence, 1951)中也說:「藝術以形式替換形式」;這個由既存基準衍生而出、不間斷的形式「再造」,可說就是藝術本身。 如同

羅馬人消化吸收希臘藝術,文藝復興時期的藝術家也將古代藝術當作養分,以一種全新的方式來觀察和說明這個現實世界──一個他們帶著對所有領域求知的渴望、自由的精神與對完美的追求,而參與其中的新世界。從那個時候開始,藝術家就沒有停過,追隨著席捲全歐洲的前輩大師,在這個「未來願景」中留下腳印,不斷打造出屬於自己的藝術語彙。 對所有創作者來說,創作就是重作,重點是要跟上時代腳步,又或者,借用哲學家梅洛龐蒂(Maurice Merleau-Ponty, 1908-1961)在《眼與心》(L’œil et l’Esprit, 1960)裡的說法:「如果沒有一幅畫可以窮盡所謂繪畫,甚至沒有任何一幅作品能說得上是真

正的完成,那麼每件創作都是在改造、頌揚、重新創造與啟發所有其他作品。如果創作並非一種完成,那麼不只是因為它跟一切事物一樣會成為過去,也是因為創作就是不斷的新生。」 本書採用的方式,不是在二幅,而是三幅作品之間建立關係:以一幅大師作品為中心的某種「之前/之後」(這裡提及的作品以繪畫為主,不談攝影及裝置藝術,雖然從一九六○到一九七○年代之後的藝術家常常喜歡選擇這兩種表達形式,用來改造歷史上的重要畫作)。這些「三件式」作品,絕大部分精選自法國及國外各大美術館館藏,它們之間的血緣關係有幾項選定基準:包括表達的主題、選用的形式(構圖、空間及光線的處理、色彩、筆觸、線條等),以及類型的概念(歷史畫、肖像畫

、風俗畫、風景畫、靜物畫)。