追尋 記憶 的 痕跡 pdf的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦唯色寫的 疫年記西藏:當我們談論天花時我們在談論什麼 可以從中找到所需的評價。

國立臺南藝術大學 藝術創作理論研究所博士班 龔卓軍、陳懷恩所指導 陳宛伶的 城市過渡性空間的移行者: 臺灣當代攝影中的複視系譜與過程美學 (2019),提出追尋 記憶 的 痕跡 pdf關鍵因素是什麼,來自於城市過渡性空間、移行者、臺灣當代攝影、複視系譜、過程美學。

而第二篇論文國立臺南藝術大學 動畫藝術與影像美學研究所 孫松榮所指導 林怡秀的 影像的異域-身體:陳界仁影像作品研究 (2010),提出因為有 陳界仁、戒嚴、冷戰、新自由主義、非家、異域─身體的重點而找出了 追尋 記憶 的 痕跡 pdf的解答。

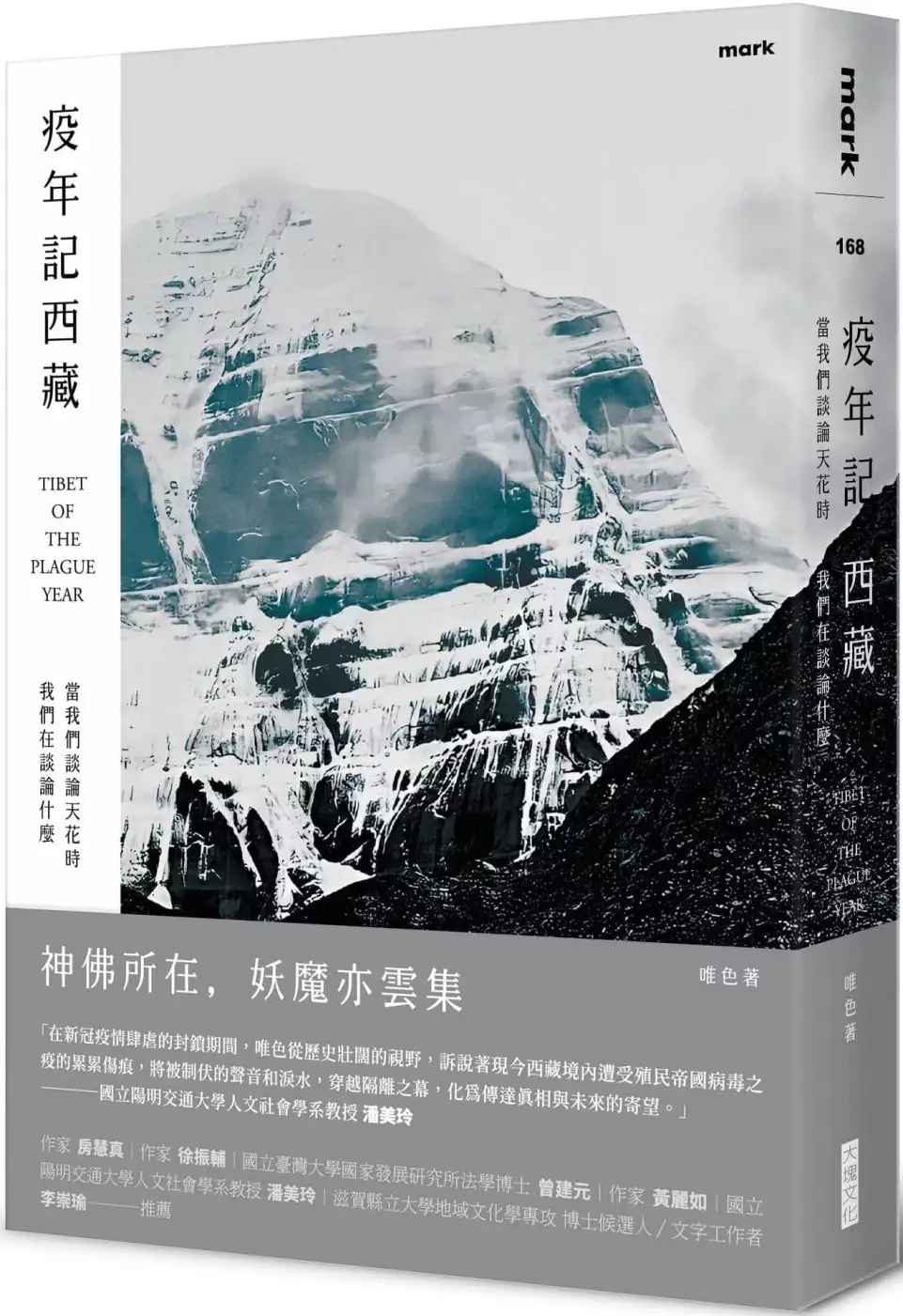

疫年記西藏:當我們談論天花時我們在談論什麼

為了解決追尋 記憶 的 痕跡 pdf 的問題,作者唯色 這樣論述:

神佛所在,妖魔亦雲集 唯色是誰? 是在強權壓迫下仍極力發聲的藏人,是以文字和攝影對抗國家暴力的作家、詩人, 是多次獲得國際人權相關獎項的記錄者。 而在本書,她是新冠肺炎疫情的觀察者和經歷者,帶我們看見去除了和諧濾鏡的真實西藏。 ※在瘟疫中生活的方式,或者說度過漫漫疫情的方式,對於我來說,其中之一便是閱讀。 在不見盡頭的疫情中,與我們相伴的是文字、是故事。如黑死病時期的《十日談》,如記錄倫敦瘟疫的《大疫年紀事》,如卡繆的小說《鼠疫》。在至暗時刻,我們閱讀、講述、記錄、反思,在書中感受那亦近亦遠的時間重複性,在文字裡尋找次次捲土重來的疫病之啟示。 ※藏人一生也未必能

取得邊防證前往一次,漢人卻能肆意把聖地變成遊樂場,世界荒謬,莫過於此。 我們怎麼也無法想像,藏人去不了自己的聖地,觀光客卻能輕鬆拿到通行證,就連不相關的藝術家都能傲慢地長驅直入。如今,國家政權儼然是另一種瘟疫,能跨越任何邊界,民族主義更擁有壓倒一切的無限權能,歷史真相、宗教信仰在其面前都得卑躬屈膝。這一切讓人不禁疑問,聖地到底是誰的聖地? ※當我們談論天花時,我們在談論什麼? 唯色以筆為我們刻畫出一幅鮮明的疫中紀錄,不僅記表面的新冠肺炎,更扣問擴散至世界的究竟是什麼樣的「病菌」?以此書在逐漸麻木的漫長疫情中給予警醒,呼籲我們不要失去感受力,不要放下對真相的執著和追尋。麻

木與忘卻並非祝福,真正可怕的是人心冷漠,是丟失信仰,是誤將謊言當真相。 瘟疫尚未結束,國境依舊封閉。 然而翻開本書,便如在紙上入雪域、轉聖山, 隨其文字窺見西藏的過去、現在與未來。 唯色作品集 名為西藏的詩(2006) 西藏記憶(2006) 看不見的西藏(2007) 聽說西藏(與王力雄合著,2009) 西藏火鳳凰(2015) 殺劫(再版):不可碰觸的記憶禁區,鏡頭下的西藏文革,第一次披露(2016) 絳紅廢墟(2017) 名人推薦 作家 房慧真、作家 徐振輔、國立臺灣大學國家發展研究所法學博士 曾建元、作家 黃麗如、國立陽明交通大

學人文社會學系教授 潘美玲、滋賀縣立大學地域文化學專攻 博士候選人/文字工作者 李崇瑜 好評推薦 「在新冠疫情肆虐的封鎖期間,唯色從歷史壯闊的視野,訴說著現今西藏境內遭受殖民帝國病毒之疫的累累傷痕,將被制伏的聲音和淚水,穿越隔離之幕,化為傳達真相與未來的寄望。」――國立陽明交通大學人文社會學系教授 潘美玲 「讀唯色寫藏區,同時也讀唯色寫自己的民族意識追尋、寫自己民族遭受的苦難。一切都是如此無力,但總是有人得負起記錄的任務。」――文字工作者 李崇瑜

城市過渡性空間的移行者: 臺灣當代攝影中的複視系譜與過程美學

為了解決追尋 記憶 的 痕跡 pdf 的問題,作者陳宛伶 這樣論述:

本研究從筆者個人創作脈絡中的攝影過程反思出發,探究臺灣攝影史發展脈絡中城市過渡性空間移行者的攝影作品,並藉由觀察者主體的多重視角、城市客體的複數面貌,以及複多影像材料,三個角度延伸出的「複視性」攝影觀點作為觀察視角,進行臺灣城市過渡性空間的攝影系譜爬梳,探析穿越城市過渡性空間的移行者在不同的歷史時空與攝影藝術發展脈絡下,如何展開以過程作為方法的攝影「過程美學」觀。基此,本研究以兩個軸線進行探討:首先,以「複視性」作為系譜意識,探討一九三○至五○年代、六○至八○年代,以及九○至兩千年以降,攝影實踐與城市過渡性空間的多重脈絡關係。藉由三個年代的複視系譜爬梳,探究複視性攝影實踐演變的過程中

,攝影者如何針對生產方法、使用方法與組織方法進行創造,進而開展出攝影的紀錄性、攝影的過渡性,以及工作過程作為攝影方法的攝影美學觀之流變。 再者,以「過程美學」的實踐方法作為分類基礎,就臺灣當代城市過渡性空間攝影者的移行情狀、移行路徑、實踐場址,以及發展出的過程美學,進行類型學的區分。嘗試探析城市過渡性空間攝影實踐在歷史軸線上縱向的演變,以及橫向的將臺灣當代攝影中移行者開展的過程美學區分為:朝向邊緣的紀實、附體式的魂遊、拼裝式的遊走、機械式的監看、行繪式的製圖、搜羅式的圖鑑、滾動式的檔案攝影實踐等類型。藉由本論文關鍵的兩個研究方法作為基礎,探討在城市空間與影像技術快速變遷和革新的時代,複視

性攝影如何作為一種當代攝影的觀看視角和美學觀,此外,透過臺灣攝影史發展過程與攝影實踐過程的釐清,探析過程美學如何成為一種當代攝影意識,並且,作為創作者利用不同媒材進行當代攝影創作的美學依據。

影像的異域-身體:陳界仁影像作品研究

為了解決追尋 記憶 的 痕跡 pdf 的問題,作者林怡秀 這樣論述:

在多重殖民統治的歷史後,台灣經歷了世界上最漫長的38年戒嚴時期與民主噤聲,同時於冷戰結構下成為全球化資本生產鏈的加工基地,解嚴後的台灣在高速經濟發展與現代化城市景觀沖刷、政黨輪替「轉型正義」思想等多重因素覆蓋下,官方歷史不斷被重寫,過往的歷史記憶也在時代轉變的同時被銷毀殆盡。解嚴後的白色恐怖歷史看似終結,但在不斷替換的主流論述與各類記憶遮蔽、清除的結果下,卻使台灣成為一個無檔案、家不成家的地方,一處始終受限於他人的「帝國邊界」。身為外省第二代的陳界仁,將作品立基於人民生活中的困惑處境,回到自身成長的位置與時空變化的觀察,試圖將這種台灣已經習以為常的懸置狀態以藝術創作的方式揭開。本研究從陳界仁

於戒嚴時期的行為藝術為作品脈絡為思考起點,進而討論陳界仁解嚴後從靜態影像到動態影片的創作轉變。以2002年至2010年間創作的九部動態影像作品為研究對象,探問其中因創傷記憶的回返,造成令人感到熟悉又陌生的「非家」特質,與影像中由身體與空間表現所生成的「異域─身體」。論文後段將討論陳界仁由2008年開始,在作品中置入的聲音元素,此舉突破了陳界仁作品向來給人寂靜、沉默的印象,影像也自此開始自行發聲,甚而直接對觀眾提問。結論將透過陳界仁創作路徑中始終如影隨形,如同歷史幽靈的「缺席者」,思考作品企圖以人民書寫的角度,重建歷史、記憶空缺並喚起在社會中被遮蔽的異質聲音。陳界仁讓這群缺席之人回到影像中,觀看

歷史對身體(或地理空間)銘刻的痕跡,以創作進行「招魂」奪回自身話語權,構成各種「再想像」、「再連結」、「再書寫」的影像政治行動。本研究提出的「異域─身體」代表重合在這些身體形象下的時空交疊,並建立出虛構情境中的另一種真實狀態,因為虛構性與真實之間的矛盾,反而得以在觀看過程裡,將時間和空間的此處與彼處相互銜接,影像的拍攝行動亦生產出對歷史新的解讀方式,使影像創作具備可以回望、詢問觀眾,甚至轉化為引發困惑與再思考的政治行動。