通訊方式演變的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃惠鈴寫的 夏天吹起的風 和塩野七生的 羅馬人的故事Ⅲ:勝者的迷思(修訂二版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站交往与通信手段的演变 - 西安培华学院也說明:4FI交往方式的转变,通信. 工具的发展为A--fi']进行大规模的交往提供了可能性。而通4-.  ̄.-v-具的演. 进,通常与人类交往的需要以及社会和科学技术 ...

這兩本書分別來自玉山社 和三民所出版 。

國立政治大學 社會學系 鄭力軒所指導 彭思錦的 台灣威權時期的農地政體變遷 (2021),提出通訊方式演變關鍵因素是什麼,來自於制度分析、變項中心、以地綁糧、以地綁人、社會穩定。

而第二篇論文國立政治大學 民族學系 林修澈所指導 周士煌的 台灣民族學的發展與意義 (2021),提出因為有 民族學、台灣民族學、台灣學、台灣國學、學術史的重點而找出了 通訊方式演變的解答。

最後網站【戶外百科】山高路遠哪裡可通訊?玉山報給你知PART2則補充:登山計畫中通訊方式及緊急應變規劃是確保登山行程安全的重點項目。 ... 隨著國家通訊政策從2G演變到5G之際,山區的通訊品質及點位也產生了變化。

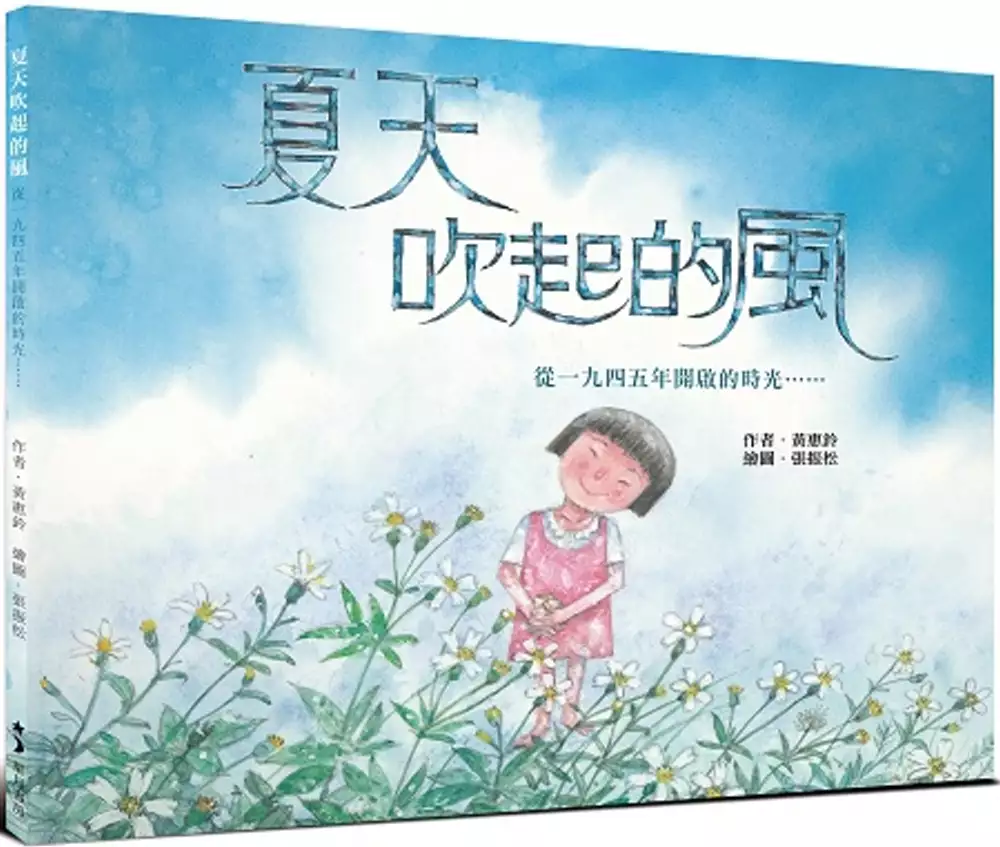

夏天吹起的風

為了解決通訊方式演變 的問題,作者黃惠鈴 這樣論述:

《夏天吹起的風》拂過了臺灣世代的生活,吹揚起許多的臺灣記憶。 九歌現代少兒文學獎榮譽獎得主黃惠鈴、受好書大家讀最佳童書肯定的畫家張振松 歷時二年的攜手創作,萃取近一世紀的臺灣時光、臺灣事, 讓孩子和長輩共讀文圖,細嘗臺灣人生命中的酸甘甜。 一九四五年,年幼的阿喜聽見樹上響亮的蟬鳴,空中的軍機聲隨著日本人離開了臺灣。這時,一陣暖熱的微風拂來,告訴她,「夏天到了」。時序流轉,少女阿喜學會了裁縫,一針一線為自己縫嫁衣,為家庭求三餐溫飽,一眨眼又是數十年時光,如今,在同樣耀眼的陽光、同樣溫徐的薰風陪伴下,阿喜阿媽在綠坪上愜意漫步,回想起她所歷經了四代臺灣人的生活──百味的人

生哪!這些閱覽集結起來,就是一本鮮活的臺灣故事。 在快節奏的現代生活裡,尤其在數位浪潮的席捲下,許多能凸顯臺灣本地特色的老派手工生活,已隨著上一輩逐漸淹沒在時光洪流之中。但是如果有機會細讀家族歷代走過的軌跡,明白「我」究竟從何而來,亦能為自己的人生描摹出更完整的定位。 因此,九歌現代少兒文學獎榮譽獎得主黃惠鈴、受好書大家讀最佳童書肯定的畫家張振松,耗時了二年,反覆討論、萃取近一世紀的臺灣時光、臺灣事,攜手創作出《夏天吹起的風》,希望能讓孩子和阿公、阿媽用繪本為橋梁,打開家族生命史,在故事和畫面上交流彼此的日常體驗和記憶中的吉光片羽,共同細品臺灣人在新舊世代裡的各種滋味,交織一段

魔幻而充實的閱讀時間。 名家光燦推薦(依姓氏筆畫排序) 閱讀推廣校長 邢小萍 繪本作家 林柏廷 中華民國兒童文學學會理事長 許建崑 「閱讀盪鞦韆」主筆 吳文君 兒童文學工作者 陳玉金 歷史作家 謝金魚 *適讀年齡:親子共讀4歲以上;獨立閱讀7歲以上

通訊方式演變進入發燒排行的影片

Twitch傳送門: https://www.twitch.tv/otakuarmy2

今天又是來自於美國德州Sam Houston州立大學的政治系副教授翁履中,翁p時間啦!翁p是以他家買的紅豆麵包塑膠袋特別吵而知名的教授,今天我們要談談G7的狀況,還有美國關於疫苗的一些新聞啦!究竟他今天早上會吃甚麼麵包呢?

這次G7參與的國家幾乎都已經在對抗新冠肺炎上到達完全解封的狀況了,所以他們在卡比斯灣玩起來很高興的樣子。不過根據翁p的說法這次似乎有達成不少經濟和防疫上的合作協定,但關於台海的局勢是否因為寫進g7宣言之中而變得更穩定,他有不一樣的看法!這時候就要問他的紅豆麵包了!

禮貌上領袖要互送禮物,這次G7峰會禮物外交中拜登致贈英國首相強生美製手工單車,強生送了拜登一幅畫,一幀描繪19世紀非裔廢奴主義者道格拉斯(Frederick Douglass)肖像壁畫的裱框照片。但結果意外造成小川普在網路上狂幹雙方不對等禮物外交,這是怎麼一回事啦!

根據BBC的報導:【七國集團領袖將在星期六(6月12日)舉行的特別會議後發表《卡比斯灣宣言》(Carbis Bay Declaration )。該宣言將制定一項計劃,試圖防止新冠肺炎造成的人類和經濟災難再度重演。根據美國約翰霍普金斯大學數據,自疫情爆發以來,全球已有超過1.75億人感染Covid-19,超過370萬人死亡。G7宣言將闡明一系列具體措施,包括:針對未來任何疾病的疫苗、治療和診斷方法的開發和許可時間縮短至100 天以下,加強全球網絡監測和基因組測序能力,支持改革和加強世界衛生組織(WHO)】這些做法聽起來很厲害,但是現實運行中真的做得到嗎?

另外一個部分則是建設,同樣也是bbc的報導:【美國總統拜登(Joe Biden)稱,他希望由美國支持的「重建更好世界」(Build Back Better World,B3W)計劃可以成為比中國方案更為優質的選項。

美國白宮周六(6月12日)發佈一份聲明稱,拜登和七國集團國家的領導人同意啟動這項新的全球基建倡議。這項「由民主國家主導的、高標凖、價值導向的透明基礎設施伙伴投資計劃,將幫助改善發展中國家總價值超過40萬億美元的基礎設施」。】這個計畫可能類似馬歇爾計畫,但是對抗中國的一帶一路真的有用嗎?

但是根據俄羅斯衛星通訊社莫斯科6月14日電,北約的立場似乎又沒有這麼明確,那到底是怎麼樣:【北約秘書長斯托爾滕貝格14日表示,北約成員國將在今日峰會後的最終聲明中就中國問題展示明確立場。斯托爾滕貝格說:「我們沒有在進入一個新的冷戰,中國也不是我們的對手或敵人,但我們需要作為一個聯盟共同應對中國崛起對我們的安全帶來的挑戰。」斯托爾滕貝格補充說:「我也期待盟友在公報中統一語言。在我們當前的戰略構想中,並沒有直接提到中國。2019年的倫敦峰會期間,我們只用了一句話談到中國。這次將就中國展示更清楚的立場,展示盟國間的共同立場。」】

不過蔡英文總統在中午發端午文被洗板之後,立刻又發了一篇g7的文字,根據聯合報的報導:【第47屆7大工業國集團(G7)領袖峰會昨天落幕並發布聯合公報,強調台海和平穩定的重要性,並鼓勵以和平方式解決兩岸議題。蔡英文總統今天表示,這是G7領袖峰會第一次在聯合公報中,提到對台海和平穩定的重視。蔡總統在臉書上指出,這些進展再次說明了,台海的和平穩定,不只是兩岸之間的事情,更是印太區域中受到全球關注的焦點,是維繫自由開放的印太地區關鍵所在。「正因為台灣受到國際的關注,我們首先要團結克服疫情的考驗,也必須堅守著民主自由的信念。我們會持續努力。」】台派是很高興啦,但真的是如此嗎?

另外,根據紐約時報的報導,中國當然也沒有善罷甘休,哪有可能只讓你制裁我我沒有對抗方案的,所以他們也推出了「反外國制裁法」:【新法律的通過意味著跨國公司及其員工可能會越來越多地發現自己陷入困境。美國和歐盟禁止與被指侵犯人權和其他罪行的中國企業和個人進行任何交易,這份禁令的名單越來越長。

...

在英國、加拿大、歐盟和美國因中國在新疆的行動實施制裁後,中國外交部於今年3月對外國公司和個人實施了一系列報復性措施。中國外交部的處罰措施包括沒收部分目標個人和機構在中國的所有資產,拒發籤證,並禁止中國公司與其中一些公司和個人建立任何商業關係。

但西方律師質疑外交部是否擁有這樣做的法律權力。

特納說,中國立法機構現在「是在回過頭去,建立法律權威,以明確授權已經宣布了的舉措」。】未來會怎麼演變呢?

阿宅萬事通語錄貼圖上架囉 https://reurl.cc/dV7bmD

【加入YT會員按鈕】 https://reurl.cc/raleRb

【訂閱YT頻道按鈕】 https://reurl.cc/Q3k0g9

購買朱大衣服傳送門: https://shop.lucifer.tw/

台灣威權時期的農地政體變遷

為了解決通訊方式演變 的問題,作者彭思錦 這樣論述:

本研究立基於國家中心論的制度分析架構討論台灣威權政府時期的土地變遷過程。希望回答為何台灣會在1970年代農業生產退居經濟發展的次要角色時,為何政府還要通過農業發展條例、區域計畫法等被過往學者視為是限制農地他用的立法?為了回答前述問題,本文採用歷史社會學已變項為中心之方法,區分出行動者、理念、權力、反餽等四個變項,一方面作為制度分析中討論制度變遷如何可能的架構,另一方面討論當時主導台灣農地使用政策的行動者之間其對於制度的反餽、提出的理念以及其權力關係等,作為理解當時立法過程的分析架構。而本研究結果顯示,在1950年代和1960年代早期,省糧食局在台灣農地使用政策上扮演了相當重要的角色,透過土地

改革、糧食調查員等制度設計,其達成了以地綁糧,亦即透過掌握土地進而掌握糧食生產的方式,除了達成國民政府的糧食需求外,亦得以透過糧食外銷賺取外匯。不過到了1965年以後,由於省糧食局長期壓低糧價,使得農業生產出現了農民收入降低、農村勞動力流失等現象,使得農復會和部分農經學者開始批評省糧食局建立的糧食生產制度。而在同一時期,台灣稻米的主要外銷國家日本,其國內生產復甦和泰國、越南等地亦向日本銷售稻米的情形下,使得台灣稻米的外銷市場不在,亦讓省糧食局對於國民政府的重要性開始降低。也因此行政院於1969年時通過了檢討台灣糧食生產政策的決議,使得擔任省糧食局局長長達24年的李連春離任,省糧食局亦進行改組。

而其為以地綁糧目標所推動的各種政策亦被一一廢除。也因為如此,國民政府為了解決農民因農業生產困難而到城市謀求收入更高之工作的現象,而分別在1970年代通過農業發展條例、區域計畫法,在1980年代推動八萬農業大軍、農業健康保險、農地重劃條例等辦法,希望透過以地綁人的方式,將農民留在農村當中,不要大量湧入都市,造成都市問題。整體而言,本研究認為在1970年代初期的制度變革,其目的在於維繫社會穩定,進而穩定國民政府的統治。

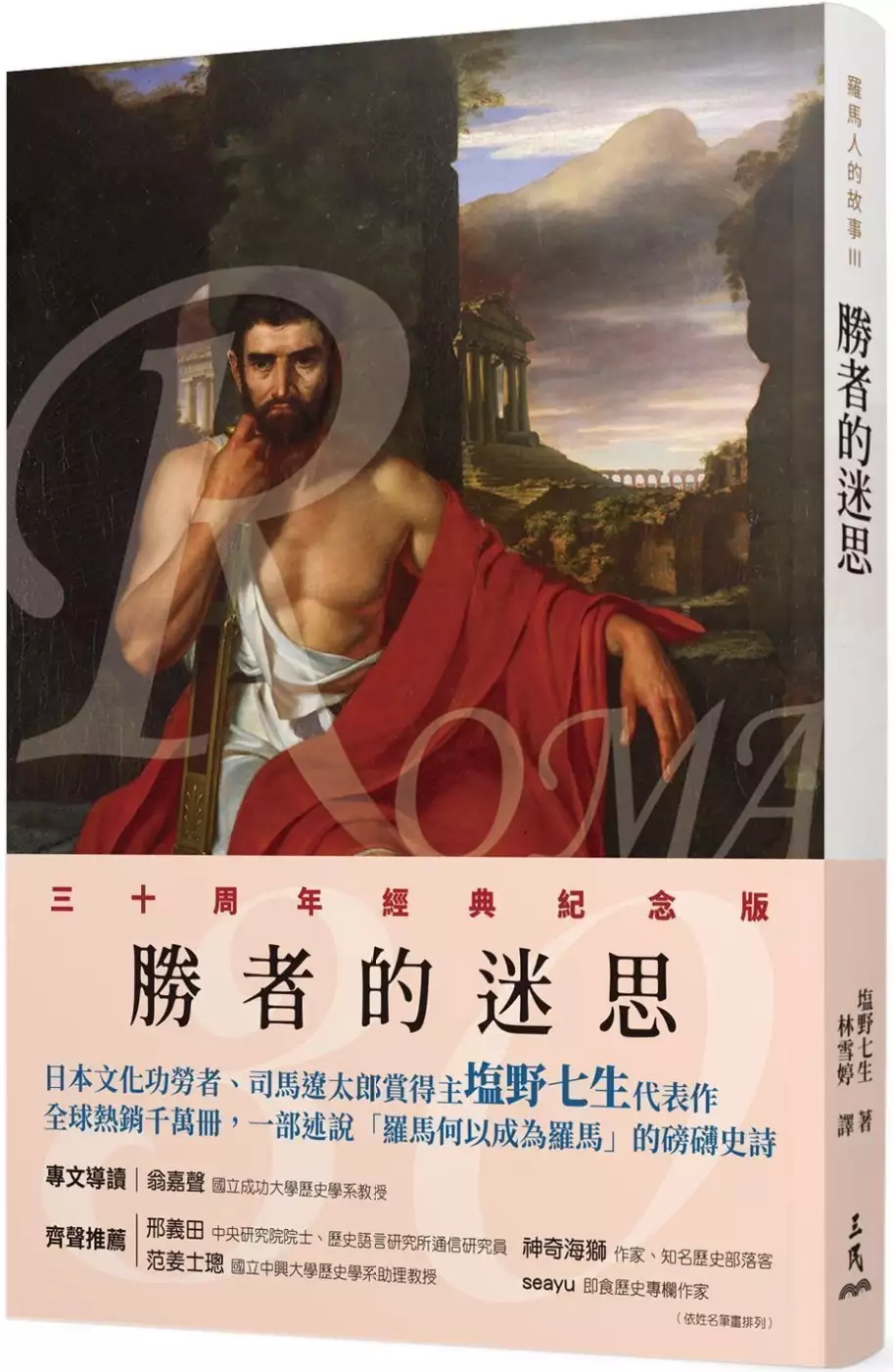

羅馬人的故事Ⅲ:勝者的迷思(修訂二版)

為了解決通訊方式演變 的問題,作者塩野七生 這樣論述:

榮獲「義大利國家功勞勳章」的日本作家 【暢銷30年代表作】全新改版 戰勝迦太基!羅馬共和稱霸地中海! 然而,內部問題卻一再浮現 貧富差距、軍隊私有化、農民喪失土地 羅馬共和真的能繼續偉大下去嗎? ★全球熱銷千萬冊,一部述說「羅馬何以成為羅馬」的磅礴史詩 ★日本文化功勞者、司馬遼太郎賞得主──塩野七生代表作 ★從崛起、壯大到轉折、衰敗,全面剖析羅馬,帶您看見羅馬千年的輝煌與落寞 擊敗迦太基後,成為「勝者」的羅馬在地中海上再無敵手!土地、奴隸、金錢源源不絕地流入羅馬,卻盡納入元老院等富有階級的口袋中!造成貧富差距擴大、農地賣地求生,改革的聲浪愈來愈強烈。 但..

....改革會順利嗎? 既得利益者的阻撓,竟演變成「平民派」與「元老院派」的抗爭;軍、政強人應時而生,令後世稱頌的共和體制悄然走向「獨裁」之路。然而,羅馬仍沉浸於「地中海是我們的海」的勝者思維中,卻未看到「羅馬內亂」已近在眼前。 ◎敵人竟是自己?──流淌著鮮血的格古拉兄弟改革 西元前一四六年,羅馬戰勝迦太基、迎來共和時期的巔峰時刻。但看似強大的羅馬,內部卻隱藏著諸多隱患:農民喪失土地、貧富差距過大、財富掌握在元老院等富有階級的手中。 眼見失業人口增加,格古拉兄弟相繼就任護民官,以改革羅馬社會為目標,推動一系列的改革計畫,卻遭到元老院的百般阻撓:哥哥提伯留斯先是被

冠上「專制者」的名義,遭亂棒活活打死;弟弟蓋烏斯則被逼到臺伯河沿岸的小森林中,與一同逃亡的奴隸死於荒郊野外。 對羅馬人而言,格古拉兄弟改革期間可以說是「戰爭的世紀」,但不同於前三次布尼克戰役的是,敵人並不是迦太基等「外敵」,而是羅馬人本身,也就是所謂的「內敵」!而這樣混亂的局勢,會對「羅馬共和」造成什麼影響? ◎羅馬內亂前兆?──馬留斯與蘇拉的武力奪權時代 格古拉兄弟改革失敗後,羅馬的失業問題仍未解決,加上元老院下令出征北非努米底亞王國,身為底層的平民苦不堪言,義務服役的羅馬士兵更是士氣低落、擔憂家計。 看著士兵們不斷哀聲嘆氣,平民出身的將領馬留斯毅然決然地參選

執政官,並在就任後著手改革軍政,以募兵制創造新興職業──「軍人」,解決無業者的就業問題;與此同時,出身名門貴族的蘇拉嶄露頭角,在西元前九十八年的同盟者戰爭中奪取勝利,穩固羅馬在地中海的霸主之位,並就任執政官、著手編制遠征東方的軍隊! 眼看蘇拉逐漸掌握權力核心,馬留斯心急如焚,決定與蘇拉爭奪總司令之位,成功逼迫蘇拉離開羅馬。但馬留斯無論如何也沒有預料到,蘇拉此次的離開,竟演變成一次又一次的軍事政變!最終,蘇拉重返羅馬,斬殺馬留斯同夥,脅迫元老院任命他為「獨裁官」。 進入「混亂時期」的羅馬,究竟該何去何從? ◎超新星龐培來了! 在蘇拉與馬留斯的政爭中,年僅二十三歲的

軍事奇才──龐培投靠到蘇拉陣營,他以二十五歲之姿成為羅馬最年輕的凱旋將軍,甚至蘇拉半開玩笑地為龐培加上「大帝」的尊稱。這位在羅馬共和晚期與凱撒、克拉蘇並稱「三頭政治」的軍界新星,究竟有何種長才? 西元前七十四年,面對蘇拉的逝世,羅馬內部群龍無首。受蘇拉賞識的龐培,以二十多歲的年紀力壓同期將領,平定屬省西班牙的叛亂,並向東征討希臘的潘斯特王、敘利亞的塞流卡斯王朝,穩固羅馬在中、近東的霸業! 對於羅馬人而言,百戰百勝的龐培毫無疑問是個「偉大的人」,但羅馬歷史上真正偉大的「大人物」,似乎另有其人......? 羅馬人的故事系列特色 ˙暢銷三十年的磅礴史詩:描繪羅馬從誕生、

發跡,歷經崛起壯大,終致破滅衰亡的過程,帶您一覽羅馬千年來的奮鬥、輝煌與殞落。想深入了解羅馬,本系列是不可錯過的必讀經典之作! ˙大時代下「人」的故事:除了陳述事件發展外,本系列更琢磨於「人性」的描寫,以同理眼光凝視羅馬人的經歷,細膩刻劃羅馬人的內心與行事動機,為讀者建構出栩栩如生的「羅馬人」的形象。 ˙跨越時空的交流與對話:作者詳盡蒐羅史籍與資料,如古羅馬史學家李維斯《羅馬史》、古希臘史學家波力比維斯《歷史》、凱撒《高盧戰記》等素材,以史實為基礎,透過生動的文字,帶您神遊古羅馬時代,與羅馬人進行一場跨時空交流。 專文導讀 翁嘉聲(國立成功大學歷史學系教授) 齊

聲推薦 邢義田(中央研究院院士 歷史語言研究所通訊研究員) 范姜士璁(中興大學歷史系助理教授) 神奇海獅(作家、知名歷史部落客) seayu(即食歷史專欄作家) ★塩野七生以充滿想像力的文筆,透過故事般的方式詳細講述羅馬人成就的「豐功偉業」。......這套作品在日本暢銷超過三十年,透過翻譯也是華文世界裡有關羅馬史最受歡迎的著作。(國立成功大學歷史學系教授翁嘉聲) ★宛如真的回到古羅馬,看到當年的凱撒、龐培......就是這套書讓我發現,生動的故事與嚴謹的歷史是可以並存的。(作家、知名歷史部落客神奇海獅)

台灣民族學的發展與意義

為了解決通訊方式演變 的問題,作者周士煌 這樣論述:

民族學ethnology研究「民族ethnos,及附著於其身的文化」,台灣的民族學,研究對象是台灣諸民族/民族集團:原住民族、客家、Lán-lâng/Holo、外省人。其中,學科傳統領域研究的首為台灣原住民族,在政策的支持下,客家研究亦開始展現成果。原住民族研究和客家研究,已有整體性「知識體系」的建構。台灣其餘民族的學問,則以民俗學或地方學來表達,其體系尚待發展。作為近代學術的民族學,在台灣有其特別的歷史發展過程。由日本治理台灣時,為了施政所進行的大規模調查、與稍後的學術研究開始,累積成果。國民政府來台之後,以誌書的編寫及審查圈錮地方知識份子,確立「以本土為地方」,以台灣為學科的練習場,並橫

殖入文獻學研究的中國邊疆民族史。民主化之後,台灣主體性漸漸展現,本土研究開始興盛,教育系統與學術系統對台灣的觀點也開始正常化。對自身生活環境的興趣,則以「地方學」的樣態出現。台灣為一多民族的國家,清楚了解諸民族及其文化,為「屬族」的學問,以國家的文化主體性為學問的對象,可以稱為「台灣學」。台灣學為「屬國」的學問,為台灣的國學,其核心應該為台灣的民族學。台灣學或國學的發展,尚待觀察,但並非空想。

通訊方式演變的網路口碑排行榜

-

#1.捷運復興崗站-旗兵

隨著時代的演變,科技進步、通信系統發達,旗語仍舊是國軍的通訊方式之一;在執行任務的時候,基於安全、保密的理由而保持無線電靜默,就必須使用旗語了。 於 web.metro.taipei -

#2.6G網路– 連接虛擬和現實世界的橋樑 - Ericsson

5G網路在全球持續擴展;網路正提供將改變整個社會的全新通訊功能和服務。 5G Advanced網路正 ... 毋庸置疑,長期社會演變與進步將催生5G網路所無法化解的種種挑戰。 於 www.ericsson.com -

#3.交往与通信手段的演变 - 西安培华学院

4FI交往方式的转变,通信. 工具的发展为A--fi']进行大规模的交往提供了可能性。而通4-.  ̄.-v-具的演. 进,通常与人类交往的需要以及社会和科学技术 ... 於 www.peihua.cn -

#4.【戶外百科】山高路遠哪裡可通訊?玉山報給你知PART2

登山計畫中通訊方式及緊急應變規劃是確保登山行程安全的重點項目。 ... 隨著國家通訊政策從2G演變到5G之際,山區的通訊品質及點位也產生了變化。 於 hiking.biji.co -

#5.通訊科技的內涵、緣起與未來-洋洋得意報NO.40_技術交流

電話連線工作,早期是由接線生操作,後來慢慢演變為機械式交換接線,再進步 ... 現代通訊技術的發展,包括了以無線或有線方式,將聲音、影像與文字等 ... 於 www.oceanictech.com.tw -

#6.1G 到5G 的艱辛歷程:一部波瀾壯闊的行動通訊史

冷戰時期,美國軍方所使用的通訊方式能將訊息進行加密與解密,稱為碼分多址(CDMA) 技術,以確保訊息傳輸時不被蘇聯所竊取。Linkabit 是加州聖地牙哥 ... 於 www.stockfeel.com.tw -

#7.行動通信的演進歷程|最新文章 - 科技大觀園

但這種方式的通訊保密性差,有些手持式無線對講機只要調整至與目標對象相同的 ... 演變至今,到處都有低頭族隨時隨地長時間低著頭使用智慧型手機、平板電腦或其他行動 ... 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#8.什麼是SSL (安全通訊端層)? - Cloudflare

安全通訊端層(SSL) 是對網際網路通訊提供隱私、驗證和整合性的安全性通訊協定。SSL 最終演變為傳輸層安全性(TLS, Transport Layer Security)。 什麼是SSL? 於 www.cloudflare.com -

#9.《人世间》通讯方式的演变_电报_周蓉 - 搜狐

《人世间》通讯方式的演变 ... “人这一辈子,你真的在意的,同时又在意你的人,就那么几个,这几个人,就是你全部的世界。” “这人啊,有时候就拗不过命, ... 於 www.sohu.com -

#10.(1945)克難的年代 - 電信數位博物館

1949年,當時的總統蔣介石因為政務繁忙,每日都收到許多國內外的電報,為了提高通信效率,所以電信局嘗試裝用了美式15型電傳打字機。由於效果良好,因此開始在台北至高雄、 ... 於 telecom.nstm.gov.tw -

#11.清流月刊中華民國一百零三年十二月號

... 已演變成物聯網路中的智能控制系統,用以因應裝置或設備的功能或是所在的環境。 ... 目前物聯網路的設備,除了傳統的通訊方式之外,也已發展出可在物聯網設備彼此 ... 於 www.tnhosp.mohw.gov.tw -

#12.从古至今的通讯方式-哔哩哔哩 - BiliBili

一百年来中国人的通讯方式是这样变迁的? 英国创意广告: 通信简史A Brief History of Communication (By Carphone Warehouse. 985 ... 於 www.bilibili.com -

#13.全彩圖解通信原理: 每天都在用的網際網路、行動通信 - 誠品

如何演變至今,未來又將如何發展?人類為了克服時間與距離聯絡彼此,從書信到電報、電話、一直到現今的網路時代,通訊技術的演進讓許多的不可能變成了可能,大大改變了 ... 於 www.eslite.com -

#14.我们一起聊聊到底什么是通信? - 51CTO

这些通信方式,主要是通过视觉或者听觉来实现的。 ... 如今,经过一百多年来的发展,在信息价值的带动下,通信已经从简陋的手段演变成了复杂的学科。 於 www.51cto.com -

#15.智慧型手機即時通訊軟體使用行為之調查研究

無所不在的方式讓手機即時通訊軟. 體扮演著新興通訊重要角色。在未來手機通訊軟體. 也將演變為社群交友工具。 本論文主要探討智慧型手機即時通訊軟體使. 於 www.tcrc.edu.tw -

#16.【大国看丨改革开放40年】通讯变迁:从见字如面到万物互联

本期视频大国带您一起回顾改革开放40年来国人通讯方式的变迁。 ... 贵族”到“平民”的转变,从一种奢侈品演变成为现代人的日常生活必需品,海量的应用和 ... 於 m.yunnan.cn -

#17.設備間通訊的連接方法、裝置和系統 - Google Patents

這個技術由免接觸式射頻識別(Radio Frequency IDentification,RFID)演變而來,其基礎是RFID及互連技術。近場通信是一種短距高頻的無線電技術,在13.56MHz頻率運行於20釐米 ... 於 patents.google.com -

#18.通讯方式的变迁 - 知乎专栏

在这个飞速发展的现代社会,通讯已经是我们生活中不可或缺的一部分,小编就给大家讲讲从近代人们通讯方式的变迁人们的通讯方式比较简单基本有以下几种 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#19.一個針對衛星通訊的使用者認證機制

2.1.4 衛星的通訊方式. ... 行動通訊的演變由第一代(1G)只傳遞語音,如AMPS(Advanced Mobile ... 此外IS-95A 演變成IS-95B,即俗稱的第2.5 代的行動通訊;但為了提. 於 ir.nctu.edu.tw -

#20.行動通訊技術發展對生活造成的影響與改變

在台灣,訊號傳輸的硬體(基地台)方面,處在2G和3G剛停用,4G普及,「台灣5G行動計畫」正在進行中[4][5]。 通訊技術. 訊號傳遞方式&速度&頻段. 於 www.narlabs.org.tw -

#21.前瞻2030 年6G 關鍵技術布局觀測

行動通訊技術約每十年演進一次,預估2030 年將進入6G 時代,結合行動通訊以及 ... 6G 之技術發展藍圖公眾諮詢,內容包含KPI 演變、技術趨勢、實驗挑戰。 於 www.iacp.org.tw -

#22.Zoom 的演變:從視訊應用程式到通訊平台

現代聊天技術可協助分散的團隊整合工作流程並提高效率,並且讓所有人更有效合作。 透過一鍵存取視訊會議、電話、白板等,Zoom Team Chat 以現代的方式將所有人連結在一起。 於 blog.zoom.us -

#23.我国古代军事情报技术的发展与演变

烟火和放炮相结合的传递方式。 由此可见烽燧是一种在古代通讯不发达的条件. 下,利用火光和声音进行远距离传递情报的技术,它. 以每昼夜数千里的高速度传递军情, ... 於 library.ttcdw.com -

#24.711-23-李庭毅資訊科技帶來「通訊方式」的改變 - Coggle

以前的通訊方式-公共電話. 能即時的傳遞訊息. 需零錢或電話卡. 需要在特定地點才可以打電話. 由公共電話演變而成的現代通訊方式. Line-與公共電話有關的通訊方式. 於 coggle.it -

#25.通訊方式的演變可以說明哪些問題 - 世界寶藏及歷史文明

過去人們使用的通訊方式可能是國家形式的烽火,也可能是個人的信鴿,到了近代社會之中出現了寫信,後來出現了電話和電腦等電子產品。從通訊方式的演變 ... 於 www.asusegypt.com -

#26.透過網路或通訊方式賭博仍構成賭博罪法務部修正草案

法務部指出,隨著電信及網路科技的發展,傳統賭博朝電信化、電子化推進,賭博方式已演變成不受地域及時間限制。在電信設備、電子通訊及網路的高度普及 ... 於 www.lawbank.com.tw -

#27.萬字科普!通信世界發展簡史 - Yahoo奇摩新聞

... 這個通信系統一共用64個頻率覆蓋全城,可以滿足人們在移動的汽車上打電話的需求,由於沒有電話線的束縛,這種通信方式給人們帶來了巨大的便利。 於 tw.yahoo.com -

#28.通訊:百餘年已經過去,人類的通信史依舊在不斷的進化。從兩 ...

首先,敘述要清楚,既要將事件演變線索描述清楚,還要將事件內在的因果關係弄清。 ... 表達方式不同,訊息多用敘述,而通訊在敘述的基礎上,還要運用描寫、議論、抒情 ... 於 www.jendow.com.tw -

#29.是一種短距離的高頻無線通訊技術,允許電子設備之間進行非 ...

相對於藍芽,NFC相容於現有的被動 RFID (13.56 MHz ISO/IEC 18000-3) 設施。NFC的能量需求更低,與藍芽 V4.0低能協定類似。當NFC ... 於 stuweb2.nhsh.tp.edu.tw -

#30.歷年大眾傳播家數演變

第二部份,以分組方式(每組5~7人)進行,每組以實際搜集、整理並分析資料方式,完成 ... 各種不同媒體也在開放的前題下,陸續出現(有線電視、衛星電視、無線通訊、手機 ... 於 scholar.fju.edu.tw -

#31.從萬物互聯看信息通信方式的歷史演變--知識產權--人民網

到了古代,隨著疆域不斷擴張,人們用點燃烽火的方式,傳遞軍事信息。人們還設立驛站,騎馬送文書。此外,竹簡、鐘鼓、圖符等也是當時常用的通信方式。 於 ip.people.com.cn -

#32.通讯工具的历史演变-CSDN博客

今天,让我们了解一下通讯工具的历史演变,看看从前的日色是怎样的慢。古代通讯工具在从前,书信是人们沟通的主要方式。人们通过书信寄托情思, ... 於 blog.csdn.net -

#33.行動通信的演進歷程

的通訊,就是把聲音訊號直接以調頻(FM)訊號的形式調變,與平時收聽的FM 廣播原理相 ... 位(1/0)的訊號,再以數位方式傳送或儲 ... 演變至今,到處都有低頭族隨. 於 ejournal.stpi.narl.org.tw -

#34.【5G科技】1G如何變成5G : 快速理解行動通訊演進史 - 500輯

行動通訊系統一路從1G、2G、3G,發展到現在主要使用的「4G」。 ... 到了2012年,國際通訊標準化機構整合出下一代通訊方式──「4G」。 於 500times.udn.com -

#35.即時通訊IM,Instant Message - 嘉義大學

是大家聊天時所使用的工具,更漸漸演變為員工與客戶互通訊息之最主要媒介, ... 一,反正知道帳密就可以知道你的通訊錄中朋友的聯絡方式,隔沒多久你的朋友. 於 www.ncyu.edu.tw -

#36.你說,我收到——跨越時代的通訊特展 - 教育家網站

提到「通訊」你會想到什麼?2020年夏天迪化二0七博物館與中華電信股份有限公司合作「你說,我收到」通訊特展,一窺臺灣百年來的通訊演變。 於 teachersblog.edu.tw -

#37.國際:6G通訊發展趨勢 - 工程科技推展中心

異質通信系統中,無線傳輸將藉由多種佈建方式提供多樣性的3維服務。為了達成系統的多樣性服務樣態以及彈性能力的動態設定,6G通信必須考慮軟體化對於電信 ... 於 www.etop.org.tw -

#38.5G未來式與應用 - 亞律國際專利商標聯合事務所

(一)演變. 無線通訊(Wireless Communication)是指利用電磁波信號可以在自由空間中傳播的特性進行資訊交換的一種通訊方式,而在近代因廣泛的需求而有爆發式的發展。 於 www.asialiuh.com -

#39.SCP 比SFTP 更安全嗎? - Ipswitch

顧名思義,SecureShell 檔案傳輸通訊協定(SecureShell File Transfer Protocol,SFTP) 是從SecureShell 演變而來,並且結合了這項技術的所有特點。 於 www.ipswitch.com -

#40.无线电通信- 搜狗百科

无线电通信(radio communications)是将需要传送的声音、文字、数据、图像等电信号调制在无线电波上经空间和地面传至对方的通信方式,利用无线电磁波 ... 於 baike.sogou.com -

#41.光通技術發展簡介(2)-近代光纖通訊起源與核心技術 - 大大通

3通訊方式的多元化: 傳統的語音通訊,已經演變成為即時動態影像,資料的輸,TELECOM與DATACOM的界限已經漸漸結合!龐大的資料量驅使下,光纖需求也越來越多。 於 www.wpgdadatong.com -

#42.從萬物聯網談資訊安全 - 臺灣屏東地方檢察署

料的來源;人工智慧配合自動控制,已演變成物聯網路中的智能控制系統,用以 ... 目前物聯網路的設備,除了傳統的通訊方式之外,也已發展出可在物聯網設. 於 www.ptc.moj.gov.tw -

#43.你我他的溝通歷程 - 香港教育城

... 比以前更常使用面對面以外的方式溝通和通訊,你能數出多少種溝通渠道呢? ... 和情感、傳遞訊息和技術,在過萬年以來從原始部落演變到現代社會。 於 www.hkedcity.net -

#44.通信系統】國立中正大學(National Chung Cheng University)

... 台灣各電信業者4G陸續開台,擁有充足穩定的頻寬,通訊方式已從固定通信方式轉變成行動通信,更從VoIP擴展至IM及Video,通訊對象也從過去的「一對一」,演變至「一 ... 於 tw.nec.com -

#45.從1G到5G 通訊技術進化史|鉅亨網 - YouTube

通訊 技術已從數十年前1G進化到5G,未來5G將能夠帶給用戶更快的網路傳輸速度。但你若認為這只是代表你的手機以後在瀏覽網頁、看影片的速度會更快, ... 於 www.youtube.com -

#46.從斷裂到重建: 資訊通訊科技對於越南籍移民網絡的影響

從信件往返、國際通話乃至於網路通訊等不同遠距通訊方式的變. 革,移民通訊發展歷經長期演變的過程。資訊通訊科技未盡發展前由. 於跨區域遠距通訊尚未 ... 於 www.lac.org.tw -

#47.指尖上的經濟:行動支付時代的來臨 文/彭思遠(國家政策 ...

... 路,不論採用語音、短訊或近場通訊方式,所啟動的支付行為都可稱之為行動支付」。 ... 簡單來說,「行動支付」演變至今,不僅呈現多元面貌,更是已融入社會中,與 ... 於 www.sef.org.tw -

#48.近距離無線通訊(Near Field Communication;NFC)

其直覺式的作業方式尤其便於消費者使用,而多項安全功能更使其成為支付和票證交易等應用的理想選擇。 NFC技術是由免接觸式射頻識別(RFID)以及互連技術的整合演變而來 ... 於 www.moneydj.com -

#49.新技术条件下的人际互动需求及行为变化探析

... 了人类交往和社会互动的新方式;技术进步,特别是近代通讯技术的发展. ... 也正是符号系统和传播媒介的进步和演变,不断推动着人际互动能力扩展的 ... 於 www.fzskl.com -

#50.數位金融環境下銀行經營型態的演變與對策

步構想及設計,利用網際網路實現與客戶端伺服器間之超文字傳輸. 協定的第一次通訊。 (四) 1990 年代. 1990 年6 月舉行的世界盃足球賽,第一次運用數位高畫質電. 於 www.tpefx.com.tw -

#51.信息和通訊技術 - MBA智库百科

信息和通訊技術(Information and Communication Technologies,簡稱ICT)信息和通訊 ... 的傳送技術,而信息技術著重於信息的編碼或解碼,以及在通信載體的傳輸方式。 於 wiki.mbalib.com -

#52.USB (Universal Serial Bus) - 成大資工Wiki

USB歷史簡介. USB規格演變 ; 標準USB 2.0 介面. 實體層; 訊號傳輸; 傳輸速率; 網路層 ; USB 通訊模型. Endpoints; 傳輸型態 ; USB 資料連結. Transaction; Frame; Packet. 於 wiki.csie.ncku.edu.tw -

#53.NetBEUI 協定

由 IBM 為 LAN MANAGER 發展的通訊協定(PROTOCOL),設計為使用在20 至200 個 ... 原始的NetBIOS 通訊服務, 早期的NetBIOS 是組單體協定堆疊,在 Windows NT 則演變成一 ... 於 www.csie.ntu.edu.tw -

#54.【產業科普】5G 到底有多厲害?談新一代通訊技術發展與演變 ...

雖然5G 通訊技術一直是新興科技及產業的熱門議題之一,但到底與4G 有什麼不同? ... 傳播的特性進行資訊交換的一種通訊方式,而在近代因廣泛的需求而有爆發式的發展。 於 digi.nstc.gov.tw -

#55.[Day06]藍牙技術怎麼傳資料?(3/3) 無線通訊技術-訊號調變

想要了解藍牙的運作方式一定要認識藍牙演變到現在的這幾年中所出現的不同資料傳輸方式的差異。 ... 第二世代開始才有的EDR(Enhanced Data Rate, 速率增強)模式第三世代的主角 ... 於 ithelp.ithome.com.tw -

#56.從5G 跨入6G 之挑戰 - 電腦與通訊

在無線通信方面,從第一代(1G)的電話行動化發展至第四代(4G)的行動影音服務,讓手機從單純的通話設備,演變成具備多項功能的智慧型手持裝置,已深 ... 於 jictcms.itri.org.tw -

#57.通信方式演变:电报淡出舞台信函仍受青睐 - 新浪科技

通信方式演变:电报淡出舞台信函仍受青睐. ... 创造了中国通讯史多项第一的广州,已发生了翻天覆地的变化,呼机、大哥大、磁卡电话纷纷淡出老广生活, ... 於 tech.sina.com.cn -

#58.在即時通訊文化改變下日本人怎麼縮寫「謝謝你」?貼圖加速 ...

... 但有時卻為他們帶來意想不到的難題,而隨著即時通訊文化的演變,日本人也發展出獨特的「縮寫」來表達敬意,同時搭配新的方式達到快速回覆的目的。 於 hennge.com -

#59.通訊設備的演變和創新 - 壹讀

在通訊極度落後的年代,有一個特別形象的順口溜:通訊基本靠吼, ... 古代另一種通訊方式為飛鴿傳書,是古人之間聯繫的一種方法,將信件系在鴿子的腳 ... 於 read01.com -

#60.3-1 電報與電話的發展3-2 電信發展史3-3 行動通訊的演變3-4 ...

32 (二)微波通訊 50年代初,無線電通信採用微波通訊方式(如圖3-8),由於它建設速度快、成本低、可節省大量銅和鉛,又能越過無法鋪設電纜的地區等,很快就被各國 ... 於 slidesplayer.com -

#61.手機演變史| Sutori

庫伯,他帶領他的團隊用了6周時間就完成了世界通訊史上的巨大突破, ... 我們也將追朔到1973年,回到那開啟科技演進大門的輝煌歲月,讓我們一同來了解手機演變的歷史。 於 www.sutori.com -

#62.TA改变了我②丨电话机的演变

改革开放40多年来,从人们使用的通讯工具——电话机的演变来看,可以得知不少家庭过上了 ... 彩信业务”酷炫登场,彩色的图片与文字的完美结合,让通信方式更加生动多彩。 於 m.thepaper.cn -

#63.中国移动通讯产业的发展与影响 - 易观分析

通讯 终端的演变:随着网络带宽不断增加,智能手机等终端崛起,移动通讯终端整体上从原先的语音沟通工具逐渐向内容信息平台转型。移动通讯改变人们的沟通方式:移动通讯 ... 於 www.analysys.cn -

#64.中国古代到现代通讯方式的演变 - 喜马拉雅

古代到现代通讯方式的演变经历了从文字到信号再到语音以及实时视频对话。最早的通讯是用书信,通过驿站传递。也有用烽火传递信息,到了现代可以用电话 ... 於 m.ximalaya.com -

#65.資訊平台對組織內部溝通網路之影響

... 且移動性手持裝置需求大增,更加快人與人、群體與群體之間的密切聯繫,進而擴大演變至社群網路,已達溝通無國界,資訊零時差的通訊世代。溝通是人們日常生活中, ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#66.电话交换机功能百年演变史-科能融合通信

... 交换机只是通过电信网络传输语音信号,而百年之后的电话交换机则演变成为集成通信系统,即通过电信网和互联网为用户提供语音、传真、数据和视频等多种通信方式。 於 www.keneuc.cn -

#67.回到過去,了解澳門通訊方式的前世今生! 你能想像沒有手機 ...

回到過去,了解澳門 通訊方式 的前世今生! ... 純熟的郵差叔叔如何迅速送出郵件,教你解讀年代久遠的傳呼機 上的神秘文字,認識流動電話的 演變 過程。 於 www.facebook.com -

#68.功能型手機最早以蜂巢式基地台網路與手機之間進行通訊的電話 ...

這種手機有多種格式,如NMT、AMPS、TACS, 但是基本上使用分頻多工方式只能進行 ... 全球通用的無線通訊系統, 但實際上在最後還是逐漸演變出了多種不同的格式規格。 於 yiter1.vexp.idv.tw -

#69.新鮮事】「你說,我收到」通訊特展,看台灣百年通訊演變

百年來的訊息傳遞快速變化,想說的話如何讓你收到,迪化二0七博物館「你說,我收到-通訊」特展與您分享從古至今各種不同的通訊方式。 於 artouch.com -

#70.一個想法改變世界網路通訊助臺灣資通訊迎戰藍海 - 城市學

回顧行動電話技術演變,第一代行動通訊標準是類比式的AMPS系統,第二代 ... 第3代無線通訊產業研發聯盟(3G Club)」,經濟部也在當年以科技專案方式 ... 於 city.gvm.com.tw -

#71.網路發展史

1974年,瑟夫與康恩(Bob Kahn) 提出TCP/IP 通訊協定(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) , 解決了跨越不同電腦系統連接的問題,因此很受歡迎。 於 web.ntnu.edu.tw -

#72.简析信息通讯网络的内涵及发展趋势

特别是信息通讯网络为人们创造了一个万物互联互通的环境,为社会全面智能化发展做 ... 语等方式来实现,后来逐渐演变为利用飞鸽传书,人与人之间的信息沟通借助这样的 ... 於 journals.viserdata.com -

#73.認識光纖通訊元件之原理與應用 - CTIMES

傳輸的方法從點對點的通訊方式、分割時間、頻率的通訊方式、不同編碼的通訊方式演變到以不同時間、頻率及編碼混合區隔的多工通訊方式。 於 www.ctimes.com.tw -

#74.圖解TCP/IP網路通訊協定(涵蓋IPv6)2021修訂版 - 博客來

之後在普及時期,重視的是「該怎麼做才能沒有限制又方便」。可是,現今電腦網路、網際網路變得十分廣泛普遍,在重要性與日俱增的同時,也從「單純的連線」演變成強烈要求「 ... 於 www.books.com.tw -

#75.通讯的演变过程图片,从古至今的通讯变迁图- 伤感说说吧

通讯的演变过程图片,从5g出发,探索未来城市规划和空间设计丨城市数据派【改革开放40 ... 通讯发展的这些年通讯网络进化历程通讯设备的演进过程改革开放以来通讯方式的变化. 於 www.sgss8.net -

#76.你所不知道的通訊科技發展史 - 每日頭條

今天小編和大家一起來聊聊通訊科技發展史,這些你都知道嗎?最開始的人類交流只限於語氣詞,或者動作。後來經過長時間的演變,各地逐步有了自己的語言 ... 於 kknews.cc -

#77.Phone 鈴現身― 流動電話、遙現和主體形構(潘世昭 - Feature

... 分析流動電話通訊方式的特點和可能性,再跟據這些特點作基礎,研究流動電話 ... 不變的,因此,技術的揭顯和設框以及個體的存在狀態亦是一種動態的演變關係,某些 ... 於 www.ln.edu.hk -

#78.全民也phone 狂- 黃竹君、黃馨慧、劉瑄、莊惠婷/ 文藻外語大學

有別於傳統的教學方式,本教材教法採以較多的討論及實作方法;將自製. 漫畫、自製影片、自製簡報融入各個課程;以自製引言 ... 性,卻沒思索人類整個通訊方式的演變歷. 於 cirn.moe.edu.tw -

#79.運營商在全球雲通信價值鏈中的角色演變

適用於Microsoft 雲電話系統的PSTN 連接選項 · PSTN 接入首選方式:主要原因 · Microsoft Teams 用戶首選方法分析 ... 於 www.gii.tw -

#80.通讯方式的演变 - 简书

通讯方式 的演变. 诗不在远方 关注. IP属地: 浙江. 2019.04.21 17:53:04 字数280. 也是历史的演变! 想当年,我们都是用书信,. 等待来信的日子。 於 www.jianshu.com -

#81.網際網路對日常生活的影響 - 南華大學

再現帶社會當中,網際網路已是成為資訊社會當中的必要條件,自網際網路蓬勃發展以來,改變了人們的許多日常生活方式茹:通訊、交友、購物等將分別說明 ... 於 www.nhu.edu.tw -

#82.數位專欄- 經濟部工業局 - 產業升級創新平台輔導計畫

回顧行動電話技術演變,第一代行動通訊標準是類比式的AMPS系統,第二代 ... 第3代無線通訊產業研發聯盟(3G Club)」,經濟部也在當年以科技專案方式 ... 於 tiip.itnet.org.tw -

#83.TCP/IP 通訊協定 - 電腦網絡學習平台

我們於上一節概括介紹了網路傳輸的基本概念,然而實際的通訊行為是一個複雜的 ... 開發了TCP/IP 通訊協定,隨著ARPANET 的實驗獲得成功,實驗網路逐漸演變為應用網路, ... 於 www.ablmcc.edu.hk -

#84.電話發展史

通訊 必備品,在日常生活中,我們不必然的. 會使用到電話和別人溝通,但你知道電話是 ... 賜給這種通信方式一個 ... 電話桌機演變而來,特徵是保留有圓形輪廓的面板,是. 於 www.tteia.org.tw -

#85.第三章、行動通訊技術暨產業演進

9.6Kbps/14.4Kbps,為了能提供行動數據服務,行動通訊服務業者朝2.5 代的行動通訊系. 統建置,將數據資料由電路交換的方式,轉為以封包交換的系統。GSM 系統依序朝向. 於 ah.nccu.edu.tw -

#86.數據通信

早期的通訊系統,只能做語音的傳遞服務,但隨著科技的進步,改善人們的生活,也使的人們的生活中需要處理各式各樣大量的資料,於是現在的通訊系統在技術不斷的突破及演變下 ... 於 biogeo.ntnugeog.org -

#87.通訊方式演變的推薦與評價,網紅們這樣回答

關於通訊方式演變在大人的玩具Youtube 的最讚貼文. 通訊方式演變在莓姬貝利• 食事旅行 ... 於 fancy.mediatagtw.com -

#88.我國第三代行動通訊產業競爭分析

不同市場之需求,IMT-2000 可讓無線通訊業者選擇系統的多重進接方式與核心 ... 期累積的研發設計能力;再者,行動電話的發展跟著系統演變走,像從2G 進步. 於 mba.nptu.edu.tw -

#89.改革开放四十年通讯工具的变迁,从信封到智能机 - 通信- OFweek

而后经过千年演变,直到明朝才出现供平民使用的书信传递业务。 新中国成立后,国家开始完善邮政制度,书信也逐渐成为人们通讯的主要方式。 於 tele.ofweek.com -

#90.通信方式演变简史 - 10000知道- 中国电信

通信方式演变简史. 2016/03/19编辑:中国电信. 一组图带你回顾通信方式演变简史。 您想知道安装怎样的宽带,网络最为流畅?如何看懂账单,才知道有否吃亏? 於 gd.zhidao.189.cn -

#91.攜手玩科學14-通訊的故事 - GPI政府出版品資訊網

書籍介紹. 從人類通訊方式的演變,介紹近兩百年的通訊形式的演變與通訊科技的發展,包括書信傳遞、電報機、電話機、無線電波、電視機、傳真機、行動電話到網際網路等。 於 gpi.culture.tw -

#92.瞭解快速跨距樹狀目錄通訊協定(802.1w) - Cisco

缺點是這些機制是專有的,需要額外的配置。 快速跨距樹狀目錄通訊協定(RSTP;IEEE 802.1w)可看作802.1D標準的演變,而不是一場革命。 於 www.cisco.com -

#93.心得

網路通信協定係以Internet TCP/IP系列之協定為主,區域網路中心或校園內則依其需要支援其他多重協定之運作。提供三項基本服務:. 電子郵件(E-mail):提供使用者將電子 ... 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#94.1. 通訊原理2. 數位通訊理論國立中正大學通訊工程學系劉宗憲 ...

但現代的通訊還包括了以無線或有線方式,將聲音、影像與文字等多媒體訊息傳輸至遠端 ... 日常生活中所發生的諸多事件,必然會發現有些事件的未來發展或演變與該事件現 ... 於 slideplayer.com -

#95.通讯(传递信息)_百度百科

通讯 ,是指利用电讯设备传送消息或音讯的方式,有时也指来回地传送。 ... 首先,叙述要清楚,既要将事件演变线索描述清楚,还要将事件内在的因果关系弄清。 於 baike.baidu.com -

#96.APNIC文摘—位址意義演變(下) - 財團法人台灣網路資訊中心 ...

就連上述形容都已經又在改變。作者舉例說明,QUIC使用的加密方式容許單一通信期綁定的IP位址變動,所以光是一個通信期間的QUIC通信 ... 於 blog.twnic.tw -

#97.演变- 中国日报网

通讯方式 不断智能化,人类大脑却随之经历“去智能化”。(来源:中国日报Osama Hajjaj 英文《中国日报》2019年4月22日8版). 於 cn.chinadaily.com.cn