造型氣球 價錢的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦馮索瓦‧史奇頓貝涅‧彼特寫的 再見巴黎 和馬克‧庫什納的 未來世界的百大建築(TED Books系列)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站氣球造型店也說明:空飄氣球外送、廣告印刷氣球、會場佈置設計、長條造型氣球、氦氣租借、各式專業氣球材料,可直接線上訂購。 260長條氣球-混合色本店售價:$120(未稅) 雙向打氣筒本店售 ...

這兩本書分別來自大辣 和天下雜誌所出版 。

最後網站小左氣球- 結婚吧一站式婚禮服務平台則補充:小左氣球,造型氣球作品集 ... 價錢也是視內容而定! ... 現場折氣球:在婚宴上賓客可以來點他想要的氣球造型,並由氣球藝術師幫他完成,會增加婚宴的趣味性,讓許多 ...

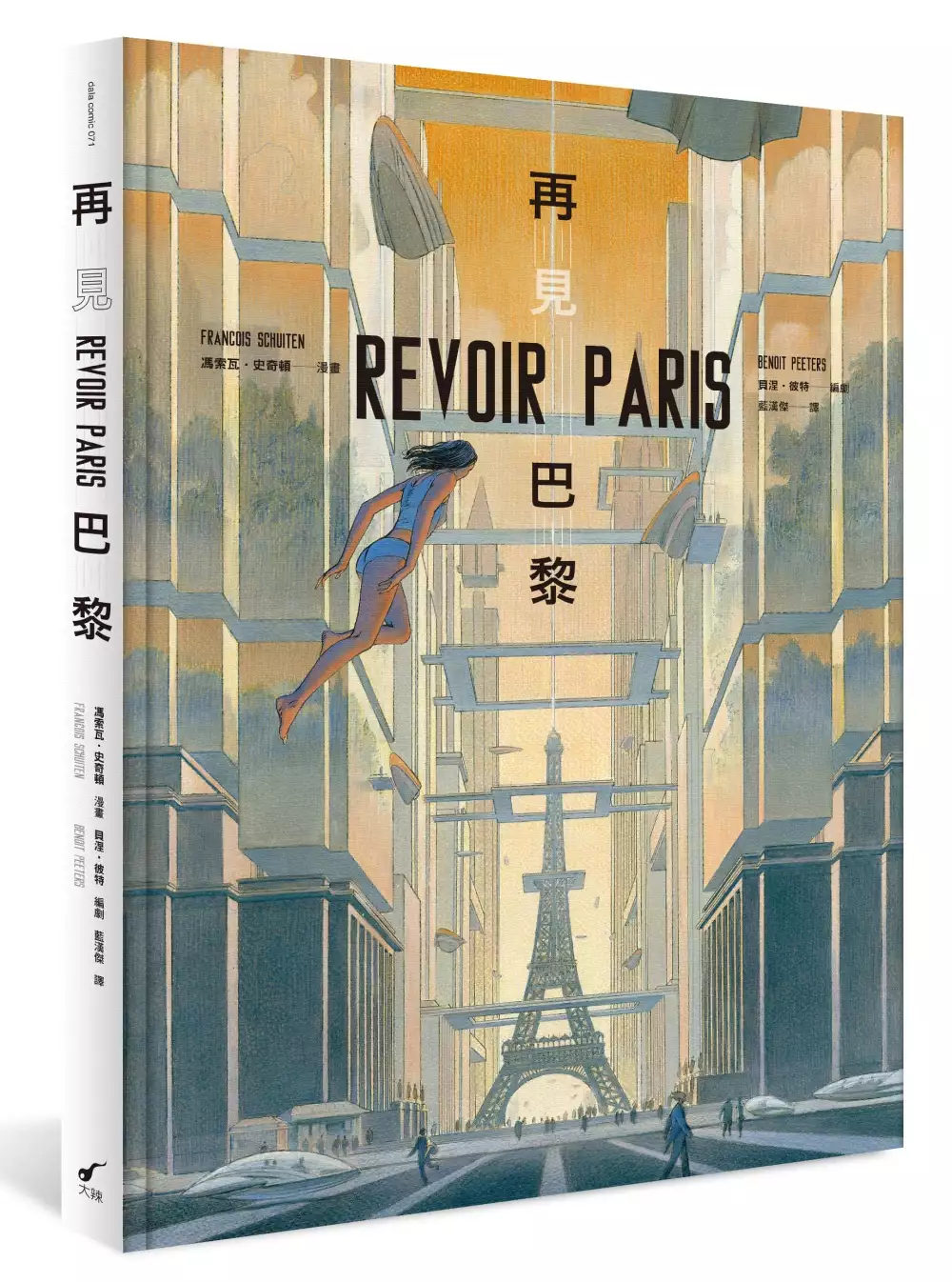

再見巴黎

為了解決造型氣球 價錢 的問題,作者馮索瓦‧史奇頓貝涅‧彼特 這樣論述:

結合科幻與人文的圖文界最新大作 歐洲漫畫大師叩問城市未來的預言書 走訪巴黎,是為了讓旅人重新面對過去 「終於,我在航向地球的途中了。將會有什麼發現,我一無所知。既然已經抓住離開方舟的機會,無論未來如何,我都無悔……」 跟著凱靈夢遊巴黎:全景拱廊街、花神咖啡館、巴黎聖母院、塞納河、艾菲爾鐵塔、凱旋門、工藝博物館、龐畢度中心、巴黎大堂、新橋…… 【百年後人類城市是這樣的】 全球暖化造成地球的劫難,環境污染不適人居住,於是在2051年,有六千人搭上航向遙遠之地的太空船隊「方舟」,逃離地球。在方舟生活了一百多年的方舟居民,漸漸開始想念地球的一切,為了釋出善意,於是派遣一艘太空船

前往探尋…… 2155年底,太空梭「迢舶號」即將啟程,少女凱靈終於得以前往地球,踏上她抱以無限綺想的巴黎,逃開限制重重的「烏托邦」。然而,巴黎卻已是座籠罩在巨大玻璃罩中的博物館,古蹟建築被拆解販賣,市民地景得以虛擬重建。凱靈開始分不清什麼是真、什麼是假,究竟,她追求的是巴黎,還是只是在尋找一個假想的歸屬之處? 看史奇頓與彼特的作品總會令我覺得,似乎未來與過去並存著,現實與虛擬並存著,時間不再是一條指向未來往前無限延伸的直線,反倒像是晨曦中的霧般包圍著畫中的世界。——常勝(漫畫家|2017年獲頒台灣金漫獎與日本京都國際漫畫大賞) 【一段自我追尋的奇幻旅程】 「正當我以為能

回到他身邊的那一刻,卻也失去了他。一切我所渴望的都在幻滅……」 《再見巴黎》不單是一本充滿未來想像的迷人漫畫,更是一部城市的預言書。史奇頓與彼特這對組合,再度展現了他們的魅力,以濃厚的歷史人文底藴,搭佐瑰麗科幻的圖景,透過將來對往昔的懷想,讓讀者在錯綜時空之間,驚覺虛擬與現實的貼近,反思一座城市的未來該何去何從。 同時,他們選擇在浩瀚架構下,聚焦於主角的心理,不斷探討人何以逃離、何以追尋、何以歸去。正因你我都曾有懷疑自己不屬於這裡的時候,看著主角凱靈的焦躁混沌,我們似乎也想起了自己,以及那段自我追尋的旅程。 書裡大量的對白,來自凱靈閱讀地球帶到方舟的古老書籍,諸如班雅明的《巴

黎,19世紀之都——拱廊街之書》、羅比達《20世紀》、王爾德的《溫夫人的扇子》、奧地利維克多・法蘭可的《意義的追尋》、波特萊爾的《巴黎的憂鬱》、尼采的《善惡的彼岸》《道德系譜學》、詩人韓波《生活在他方》等,看著這些經典思考人生,搖擺在真實與虛幻之間,渴望追尋自我…… 尼采《道德系譜學》: 「其實,離我們每一個人最遠的,是自己。」 王爾德《溫夫人的扇子》: 「生命中有兩種悲劇,一種是不能滿足渴望,另一種是滿足了渴望。」 奧地利維克多・法蘭可《意義的追尋》: 「懂得『為什麼』而生的人,幾乎足以承擔所有的『如何』而活。」 波特萊爾《巴黎的憂鬱》: 「必須沉醉下

去,凡事皆寓於此:太過沉重的時間,壓碎了你的雙肩,使你傾倒在地,要免於此一難題,你就必須沉醉下去,無止無息。」 名人推薦 羅智成(詩人、作家、文化評論者) 阮慶岳(建築師、小說家) 常勝(漫畫家) ——奇幻推薦 作者簡介 漫畫:馮索瓦‧史奇頓(Francois Schuiten) 編劇:貝涅‧彼特(Benoit Peeters) 這對比利時X法國的創作組合,自1984合作推出「朦朧城巿 cites des obscure」後,已創作超過15本漫畫創作,得過諸多漫畫獎項。結合著展覽、影片、建築,這系列已成為某種文化現象。巴黎、布魯賽爾均各有一個地鐵站,由他們所規劃

設計。巴黎是工藝博物館站(Arts et métiers),布魯賽爾是艾爾門站(Porte de Hal)。 本系列,曾由大辣出版《消逝邊境 I & II》。 簡體中文版己出版《撒瑪利亞的城牆》《巨塔》《布魯賽》《傾斜的女孩》《影子》《沙粒效應》等書。 譯者簡介 藍漢傑 巴黎第八大學碩士。曾任DJ、駐法記者、周刊主編。著有小說《偶然是個魔法師》。譯有諾貝爾文學獎得主莫迪亞諾《三個陌生女子》,勒.克萊喬的《沙漠》、《偶遇》,褚威格的《一個陌生女子的來信》等文學作品,漫畫譯作有馮索瓦‧史奇頓與貝涅‧彼特的《消逝邊境》、喬安・史法與聖修伯里的《小王子》等。

第一部 烏托邦之癮 UTOPIOMANE 第二部 星際之夜 LA NUIT DES CONSTELLATIONS 作者後記:夢想巴黎 REVER PARIS 〈善於「虛構」的高手〉/常勝 推薦序 善於「虛構」的高手 常勝(漫畫家) 一如《消逝邊境》中文版作者序中彼特所描述的,馮索瓦.史奇頓(Francois Schuiten)與貝涅.彼特(Benoit Peeters)這對搭檔早在12歲時就開始了他們的合作。1968年,年僅12歲的兩人在學校創辦了名為《Go》的小畫報,為了讓當時的中學負責人以為是一群人所為,他們虛構了一大串的筆名。之後,更利用小畫報虛構了學校的地基不穩,校

旁正好有個瓦斯儲存槽,會有坍塌的危險…… 不得不說,初見這段描述,我不自覺的笑出聲來,因為屬於史奇頓與彼特的虛構世界,早在他們12歲時就開始建構,那彷彿是只有史奇頓與彼特才能看見的平行世界。 20歲時彼特的第一本小說問世,寫的是法國大作家克勞德.西蒙(Claude Simon)的虛構自傳,彼特在書中宣告他得到諾貝爾文學獎,十多年後,他真的獲獎。 是吧?這看來像是預言般的橋段,其實更像是虛構世界中真實存在的事實,在那個只有史奇頓與彼特才能看見的平行世界裡…… 「我們想要做出一本更像我們的漫畫。」1983年開始,這對搭檔在為數甚多的合作創作中,持續不斷地建構了史奇頓與彼特式

的世界觀。 我可以保證,那絕非易事,虛構的世界、架空的年代,你必須設想的夠周全,必須用盡想像一筆一筆描繪出整個世界觀。或許這虛構的世界一如月亮的背面,是隱而不見卻實際存在的世界。 未來與過去並存著 看史奇頓與彼特的作品總會令我覺得,似乎未來與過去並存著,現實與虛擬並存著,時間不再是一條指向未來往前無限延伸的直線,反倒像是晨曦中的霧般包圍著畫中的世界。 我相當著迷於書中世界觀的描繪與設計——考察團「迢舶號」的內部與各種細節,如健身室內健身器材的設計、反撲似的入侵中控系統的植物;虛擬世界中出現的造型奇特如熱氣球的飛行載具、現實世界中極簡的透明飛行載具……我確信那是透過小心翼

翼的思索與考慮,因應那個年代人們不同的未來觀所設計出來的。烏托邦式的建築,未來與古典並存融合的市容,大量且繁複的場景,每一頁每一格都像是完成度極高的畫作,彷彿漫畫中破格延伸而出的世界是確實存在的。 未來與過去之女 《再見巴黎》自2155年宇宙中的太空日誌開始,展開未來少女凱靈的尋根之旅,為了解開身世之謎,一路抽絲剝繭,沿途盡是瑰麗的風景。故事用虛擬做了開場,在迢舶號尚未抵達地球前,凱靈僅能由虛擬(夢境)窺見巴黎的真實面貌,於是現實與虛擬逐漸開始變得混淆不清。 有趣的是,進入虛擬世界的凱靈,甚至想從虛擬之中偷渡一本關於巴黎的實體書,這是可行的嗎?可以與陌生人對話,能夠觸摸,我懷

疑若是連味覺、嗅覺都清楚的感受,那麼或許這個世界是真實存在的。 相較於回到地球,眼前所見現實世界巴黎的景象,如果虛擬比真實還要真,該如何分辨? 「如果妳懂得『為什麼』而生,即能承擔所有的『如何』而活。」在旅程的結尾,凱靈尋得自己身世的真相,母親是方舟考察團員(未來),父親則是身處地球的外星文明外交顧問(過去)。 我想,凱靈是「未來」與「過去」之女,這個新生命的誕生,打破時間的束縛,凱靈成了聯繫未來與過去的關鍵,只是文明與歷史加諸在自身的重擔,何其龐大。「歡迎來到倫敦」,書中結局的處理,回馬槍似的,又見到凱靈眼中虛擬的倫敦與現實的倫敦。少女凱靈是一個能夠「預見過去」的少女,是聯

繫過去與未來的關鍵,另一個城市的出現,似乎意味著故事與世界觀被無限延伸了,是結局,又像是另一個故事的開始…… 我們想要做出一本更像我們的漫畫 史奇頓與彼特這對搭擋,自1983年開始(嚴格說起來,應該是1968年12歲時就開始了),已創作超過15本漫畫創作,得過為數眾多的漫畫獎項。結合展覽,影片、不意外的還有建築,巴黎與布魯塞爾各有一處地鐵站(Arts et Métiers站與Porte de Hal 站,前者還有出現在《再見巴黎》當中),由他們規劃設計。他們無疑已經創造了史奇頓與彼特式的世界觀。欽羨於一個從小就開始的理想,可以走得如此長遠。 我常在想,創作者或可稱為創造者,那

麼「創意」永遠應該凌駕在本土,在地或市場考量之上,先是創造,賦予意識,於是有了世界。現在彷彿可以聽見作者頑童似的口氣對著我說:「想像不到吧!」 故事介紹 2155年,太空梭「迢舶號」即將啟程;目的地:地球/巴黎。 凱靈(Kârinh)照料著太空梭上已進入冬眠狀態、平均年齡93歲的乘客。她沒去過地球,當然也不曾走訪巴黎;但從小即失去父母的她,有著母親留給她的遺物:一座小小的巴黎鐵塔。 凱靈看了許多關於巴黎的書,藉由藥物,她也可在迷幻中走訪書中的巴黎。那是19世紀馬車行走的城巿,那是20世紀地鐵移動的城巿,那是21世紀空中車輛飄浮移動的城巿。 然而,當凱靈搭著太空梭來到巴

黎,發現這城巿已是個籠罩在巨大玻璃罩中暫停營運的博物館。其間的一磚一瓦,若出的起價錢,都可以販售;名勝古蹟亦成了檔案櫃裡的一個收藏品,全無書中的種種神采。 凱靈追尋著父親的身影,並在這旅程中遇上巴黎反抗軍,他們決定要推翻這城巿的玻璃罩,讓城巿重返可以人居的狀態。在這個革命目標未完成之前,凱靈只能隨著反抗軍前往周遭唯一有人居住的城巿:倫敦……

造型氣球 價錢進入發燒排行的影片

這次台北氣球派對推出了MIT製造

最新打氣機-A1

特別為長條重度使用者及街頭藝人所設計

相當輕巧且為充電式打氣機

也能輕鬆替換260/160充氣頭

也可以配戴掛刀

當然!!定量也是沒有問題的!!!

#續航力極強

#連續按著不放可長達近3小時

#連續使用不發熱

#通過歐盟CE認證

機器安全可以說是完全不需擔心

國際電壓110V~240V的電都可以

走到任何國家都能使用

重量僅2.0kg

小提醒!開機時才能充電喲

價錢官方公告原價6800

※實際價格以現場販售價格為主

喜歡我的影片動動小手

幫我 訂閱 按讚 分享 ❤

【SUPER LIFE】頻道

http://t.cn/RkaUaI9

【SUPER】【氣球世界】

http://www.facebook.com/magicsuper

http://www.instagram.com/super.balloons

【AZUKI】

http://www.facebook.com/superazuki

http://www.instagram.com/azukiwu

【水果泥與屁桃的生活小點滴】

http://www.facebook.com/fruitsmomo

http://www.instagram.com/fruitsmomo

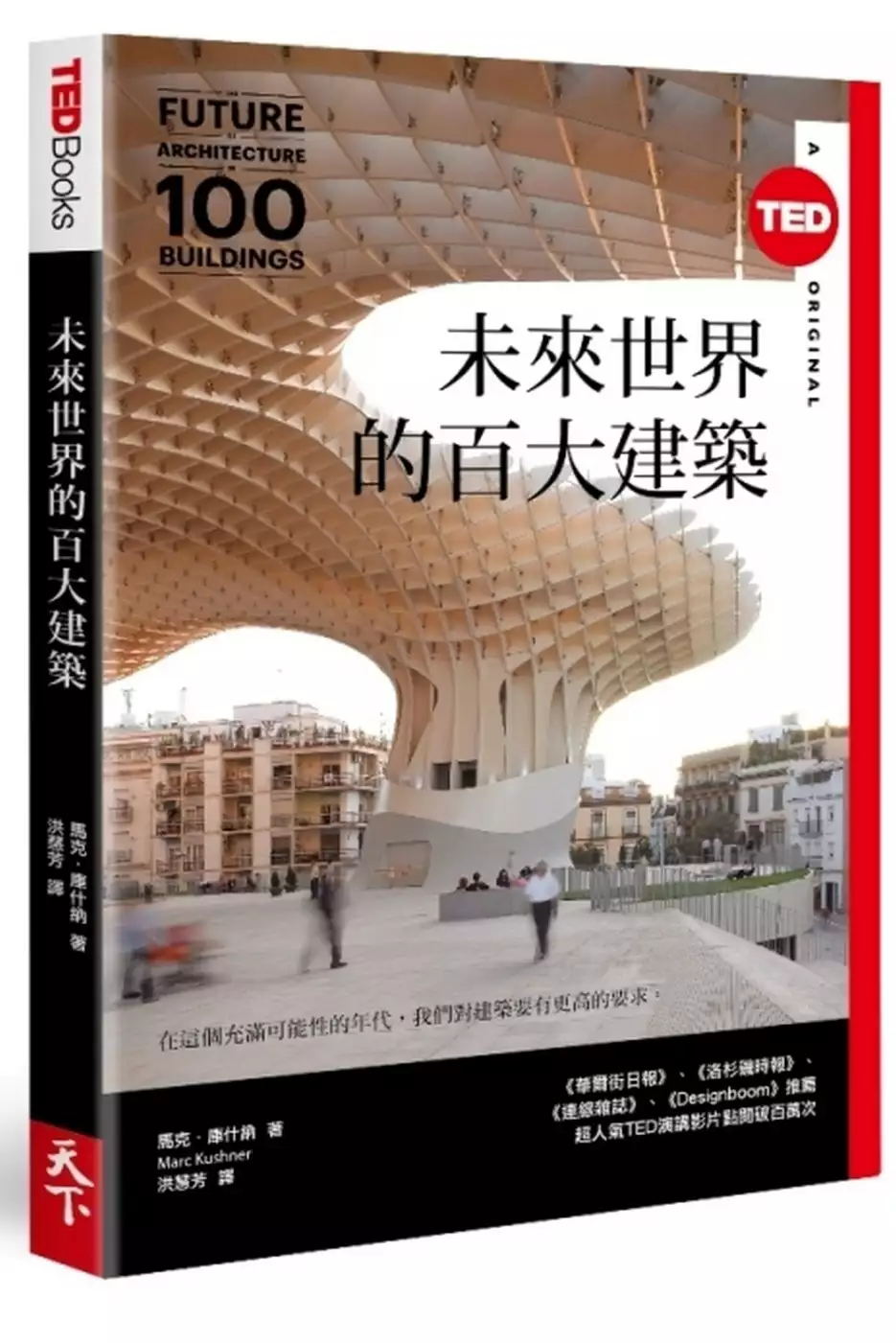

未來世界的百大建築(TED Books系列)

為了解決造型氣球 價錢 的問題,作者馬克‧庫什納 這樣論述:

★超人氣TED演講影片點閱破百萬次 ★《華爾街日報》、《洛杉磯時報》、《連線雜誌》、《Designboom》推薦 你所認知的建築即將被顛覆。你相信水管可以變餐廳,房子能夠上雲端嗎? 建築會呼吸嗎?房屋可以幫助人類對抗癌症嗎?摩天大樓能在一夕間完成嗎? 建築不只是遮風避雨的場所,也不再是艱澀難懂的幾何結構,而是與生活息息相關,跟情感有所連結的地方。 在這個充滿可能性的年代,建築不止是我們生活的背景,更塑造了我們的生活,決定我們所見所聞及看待人事物的方式。 本書用100個全球各地的特色建築與你分享,建築如何能與自然和諧共存,同時回應社會需求 一窺未來建築更環保、更有

智慧、更宜人的可能性。 我們住在房子裡,在辦公室裡上班,送孩子去學校上課。我們一天可能有90%的時間待在室內,但是世上卻有那麼多的建築缺乏自然採光,天花板過於低矮,完全忽略了個人、社會、環境的需求。 全球建築正掀起一股回應需求、打造更美好生活的新風潮。致力提升對人類生活的Architizer.com,每年舉辦全球最具規模的建築評選Architizer A+ Awards,透過超過300位專業人士評選及20萬公眾票選組成的評審團,選出涵蓋住宅、商業、交通、文化等最具創意與代表性的最佳新建築。 全書分為11大類,介紹從新科技發明、借鏡大自然、創意與顛覆、到社群共榮等100種創意建

築。在混凝土、鋼鐵、玻璃之外,新科技帶來的新建材將帶領我們探索極端氣候或甚至登陸火星;樹木、石頭、植栽都能融入建築設計,與自然和平共處;把鑄石化成流水、天花板漂浮在玻璃牆上,展現天馬行空的創意;讓建築融入人群,從銀髮到兒童都自在生活。 未來,沒有放諸四海皆準的完美方案。跟著這本書走完這趟百大建築巡禮,大家都會明白建築就能為生活的各個面向帶來無限可能,人人都能參與、想像、認識 、反饋。 TED Books系列 TED Books是介紹重要觀念的輕快閱讀系列,由TED團隊策劃製作,找專精領域又善於說故事的講者與作者,規劃出涵蓋多元領域的一系列TED Books。每本書的篇幅短到可

以一口氣讀完,但是也長到足以深度解說一個主題,主題非常廣,從建築、商業、太空旅行、到愛情,包羅萬象,是任何有好奇心、愛廣泛學習的人的完美選擇。在TED.com上,每一本書都有搭配的相關TED Talk演講,接續演講未盡之處。十八分鐘的演講或播下種子、或激發想像,許多演講都開啟了想要知道得更深、想學得更多的渴望,需要更完整的故事。TED Books輕快閱讀系列正滿足了這個需求。 名人推薦 誠致教育基金會執行長 呂冠緯 TEDxMonga 講者、AppWorks 合夥人 林之晨 中央認知神經科學所教授 洪蘭 中央研究院院長 翁啟惠 TED×Taipei創辦人 許毓仁 台

北市中山女高教師 張輝誠 和碩聯合科技董事長 童子賢 新聞工作者 黃哲斌 台大電機系教授 葉丙成 Pansci 泛科學總編輯 鄭國威 Teach for Taiwan創辦人 劉安婷 (按姓氏筆劃排序) 曾經有人問過我,如何達到個人的卓越(Excellence),我的淺見是:多元接觸(Exposure)、廣泛探索 (Exploration)、自我期許 (Expectation)、紮實執行 (Execution)與經驗累積 (Experience)。台灣社會或者華人文化較缺乏接觸與探索的階段,而TED或TED Talks所提供的內容正是閱讀這個世界的楔子。然而,淺碟

式學習效果有限,一知半解往往比不知還可怕,而TED Books正好彌補缺少的這塊,讓我們對有興趣的議題可以挖掘得更深。何不看看幾部TED Books的演講影片,你很快就會知道,該買哪幾本!-誠致教育基金會執行長 呂冠緯 三十多年前,TED 的開始,透過大型實體活動講故事,講值得擴散、能帶給眾人啟發的故事。寬頻連線與智慧手機普及後,TED又登上網路影音與 App,跨越國界,啟發了遍佈世界各地、數以千萬計的觀眾。而後,TED又增加了 TEDx,所謂獨立舉辦的TED論壇,讓更多有故事的人可以登上舞台,提供全世界他們的好故事。現在,很高興,三十年後,TED的故事又化身為書籍,要用文字的力量,讓更

多好故事,啟發更多讀書人。-TEDxMonga 講者、AppWorks 合夥人 林之晨 九○年代中期,TED的演講剛剛可以上網看到時,真是非常的轟動,大家見面都會討論最新的演講。我記得的它門票是六千美元一張,非常的昂貴,但是人們還是趨之若鶩,大家都想擠進場去聽全世界頂尖的學者或CEO講他們一生的心得。每次轉播時,攝影機都會掃瞄一下現場的觀眾,我們都伸長了脖子去看誰是錢多到可以買得起這張票的人,羨慕不已。 現在回頭去看,TED的這個策略是對的,在一個富裕的國家,只怕東西不好,不怕價錢太貴,愈貴反而愈抬高了它的身價,而且因為只講十八分鐘,那更是要珍惜每一分鐘,更會好好的聽。美國總統威爾遜

(W. Wilson)說:十分鐘的演講,我要準備一個星期,十五分鐘的演講則是三天,如果是一個小時的演講,那麼我現在就可以上場了。愈短的演講愈難講,林肯蓋茲堡的演講(Gettysburg Address)只有兩分鐘,可是它卻是每一代的年輕人,不分中外,都必須讀的文章。 其實,只要言之有物,短,聽眾反而能吸收。因為我們的注意力廣度不長,同一主題,超越十五分鐘,聽眾的注意力就開始游離。TED的創辦人非常睿智,把時間限定在十八分鐘,這個長度對聽眾是剛剛好,對講者卻是個挑戰,平日一堂課五十分鐘都嫌不夠,現在要在十八分鐘內把一個主題講清楚,怎麼可能?我記得上回去TED演講時,有兩週時間,每天晚上都在電

腦前面刪減或調換投影片,要充分利用每一分鐘來傳播訊息。但是,講完後,我開始反省,為什麼明明十八分鐘就可以做到的事,我以前卻要花五十分鐘? TED的水準高,有口碑,現在它把演講的主題寫成三萬字左右,又印成大小正好可以放在口袋中的小冊子,適合在旅行中閱讀,真是一個好主意(只怕讀者會讀到忘記下火車)。這次天下雜誌拿到它的獨家代理權,台灣的讀者有福了,在資訊爆炸的二十一世紀,每個人時間都不夠用,我們需要快速的吸取重要訊息,而這一套書正好提供了這個需求,這些書的內容簡單扼要,沒有贅字廢話,看完好像去赴了一場盛宴,心靈得到滿足又沒有吃的肥腸滿腦的不舒適。 「閱讀豐富人生」,透過文字的傳承、閱讀的能

力,我們可以站在巨人的肩膀上看的更高更遠,我期待每個月的新書出來。-中央認知神經科學所教授 洪蘭 在每一場 TED十八分鐘演講結束後,我常常在想,要怎麼延續這些十八分鐘背後的力量? TED Talks 希望帶給大家的,不是稍縱即逝的感動,而是希望這些故事背後擴散出去的漣漪,可以鼓勵大家化成行動,發揮它原本就該具備的影響力,讓世界可以朝著更美好的方向前進,這就是 TED 「好點子值得被分享」的初衷。 我們用眼睛看世界,用閱讀觀照自己。如果 TED演講,是在心中種下一個讓好想法萌芽的種子,或是激發想像的小石頭。那 TED Books 系列叢書,就是接續演講的未竟之處,帶領大家沿著這些

智慧軌跡,探索與思想的深度旅程。內容包羅:人權、太空、知識、科學、心靈、智慧等萬象領域。知智無垠,但在追求過程中的樂趣也同樣無窮。 資訊紛至沓來的移動時代,我們的心需要安穩寧靜的時刻。閱讀 TED Books,體會智慧在動靜之間的生猛、敦厚及平衡。期待各位翻開書扉的同時,也踏上屬於自己的蛻變旅程。-TEDxTaipei 創辦人 、TED 亞洲大使 許毓仁 在我觀察,TED演講最驚人之處,在於三點: 一是善用網路新媒介,將主題式的、專業性的內容,轉為演講形式,化為影像,在網路上原先充斥著娛樂為主的影像世界,將專業知識內容勇敢投入其間,並巧妙設計出一場演講十八分鐘符合閱聽者最佳專注時

間的規範,同時讓現場演講的效力隨著網路的延伸而無遠弗屆,產生驚人效益,不少影片的影響力遠遠超乎常人想像。 二是TED演講讓當代壁壘分明,甚至深院高戶的學術研究,或是各行各業傑出人士的多年經驗、獨到見解,可以透過簡短、扼要、明白的演講方式傳達給普羅大眾。換言之,TED演講讓專業知識真正的和大眾對話,真正做到最大的知識普及化;同時又打開各專業的小領域,讓各種專業知識進入溝通與相互了解。――在這個意義上,TED演講做了最驚人的通識教育成果。 三是TED演講,採取的策略之一,向全世界開放授權,只要向總會申請,符合總會規範和要求,就能自行辦理TED演講。所以一方面能引起風潮之外,另一方面也產生舉

辦方的相互良性競爭,光是臺灣就有好幾個不同單位舉辦各種TED演講,而且舉辦方根本不需過度考慮場地如何,也不怕參與人數的多寡如何,因為真正的影響力實施,其實是來自網路的傳播與影響力,而成敗好壞的真正關鍵,更來自於講者的內容。 當然,短短十八分鐘演講,彷彿是深入知識寶庫前的店招或預告片,常讓人意猶未盡,該如何補足這種缺憾呢?TED系列書成了最好的入門導引書,我相信只要一本一本讀去,必定可以深入各式各樣寶庫。-台北市中山女高教師 張輝誠 作者簡介 馬克‧庫什納 馬克‧庫什納是執業建築師,與人合創HWKN建築公司,也經營Architizer.com網站,蒐集世界各地的建築風貌。HWKN和

Architizer.com都有相同的使命:重建大眾與建築的共鳴。 讀完書,看演講。線上看馬克‧庫什納的TED演講:www.TED.com 譯者簡介 洪慧芳 國立台灣大學國際企業學系畢業,美國伊利諾大學香檳分校 MBA,曾任職於Siemens Telecom及Citibank,目前為專職譯者,從事書籍、雜誌、電腦與遊戲軟體的翻譯工作,譯作包括《挺身而進》、《自創思維》、《藍色革命》、《別自個兒用餐》、《開會開到死》、《看得見的領導》、《引爆市場力》等近八十部。 各界推薦 人人都是建築師! 百大建築從何而來 1. 極端地區: 人類渴望探索極端的地點,並搭建房屋,這也帶出了一個

關鍵問題:如何辦到?科學家如何在北極生存?博物學家在挪威的凍原觀察馴鹿時,如何遮風避雨?我們的子孫登陸火星後該如何生活? 2. 再造: 拋棄一個塑膠瓶已經夠糟了,試想,整棟建築用完後就拋棄,那會是什麼樣子!興建新的建築普遍缺乏效率,所以預期未來10年美國有90%的建築活動是把既有的建築翻新。例如,把糧倉改建成藝術博物館,把汙水處理廠改建成地標。我們可以賦予過去新的意義,為既有的建築創造新的未來。 3.進化: 建築影響了我們的健康與福祉。如果你曾經坐在天花板低矮、日光燈刺眼又閃爍的等候室裡,覺得心情鬱悶,你就知道建築對心理的影響有多大了。反之亦然,建築也可以大幅改善依賴它的人,從病患和醫生,

到學生和老人,人人都能因建築受惠。 4. 快閃創意: 科學家有實驗室,建築師則有快閃創意行動。這些臨時性的結構都是形式與空間的小實驗。 5.顛覆造型: 牆可以是無形的嗎?音樂廳可以是氣球嗎?摩天大樓可以彎下來接觸地面嗎?繪圖、數位建模、建構方面的新技術,使建築不再受到老舊形狀的約束,可以創造出前所未見的獨特空間。 6. 駕駛: 地球上的汽車逾十億輛,這些車子總得去一些地方。 7. 自然建築: 大自然對建築設計的影響愈來愈大,我們接受樹木的指引,而不是凌駕樹木。新建築發現了把自然景觀融入建築裡頭、上頭、周遭的創新方法。 8. 擋風避雨: 氣候變遷對我們的建築環境是危機,也是轉機。面對天

災,建築往往是第一道防線。但建築也可以駕馭自然,讓居民的生活更得心應手。以前大風暴百年一次,如今變成十年一次,再加上能源需求激增,世界需要因應各種自然狀況的建築。 9. 縮小: 到了2050年,全球將有80%以上的人口住在城市,可謂寸土寸金。 10. 社會催化劑: 城市是活的生物體,少了妥善的培養,就會凋零死亡。建築可讓人融入社群,活化都市結構中遭到遺忘的角落。社群運用建築來號召大家,團結起來。那個催化劑可以是青年中心、宗教建築、圖書館。建築不分作用,都是鼓勵社群活動的有效工具。 11. 大步向前: 以前的教育讓我們對建築抱著一樣的預期:建築總是由混凝土、鋼鐵、玻璃建成的呆板箱體。但是不

久的將來,建築將和現在的體驗截然不同。這個改變是從科技影響建材開始,因為建造的方式會影響建造出來的東西。從3D列印的房子到蘑菇磚,如今的新興科技不再只是敲敲打打,而是想像全新的建築方式。 結語 致謝 作者介紹 相關主題的TED Talks 圖片出處 TED Books TED 人人都是建築師!我希望透過這本書讓你對建築有更多認識。你住在房子裡,在辦公室上班,送孩子去學校,這些地方不止是生活的背景,更塑造了你的生活,界定了你的所見所聞及看待人事物的方式。建築影響我們的每一天的感受,這並不奇怪,畢竟我們每天待在建築裡的時間那麼多。以美國人為例,平均每人有90%的時間待在室內。然而,世上卻有那麼

多的建築缺乏自然採光,天花板過於低矮,完全忽略個人、社會、環境的需求。其實建築不該這樣,我們可以掌控這股力量--只要我們開始對建築要求更多就行了。這個建築革新運動已經展開。拜社群媒體所賜,如今人們更勇於表達對建築的意見。全球有17.5億支智慧型手機,手機徹底改變了大眾欣賞建築的方式。只要一機在手,人人都是建築攝影師。透過社群媒體分享照片,使欣賞建築不再受到地理位置的侷限,掀起了大眾參與的新風潮。如今,我們以前所未有的即時性來體驗建築,創造出與建築及其影響有關的全球話題。這樣的傳播革新讓我們更願意評論周遭的建築,即使只是驚呼「喔天啊,我愛死這設計了!」或「這個地方讓我覺得毛毛的」,這些意見都讓建

築不再是專家和評論家的專屬領域,而是把主導權交還給真正重要的人:日常使用者。我們開始公開表達對建築的喜惡,讓建築師即時收到意見,促使或者迫使他們更新想法,創造出最能回應時下社會及環境議題的方案。在這個對建築要求更多的新時代裡,建築師不再受限於同一時期的單一風格。西雅圖人不希望當地的圖書館看起來像紐澤西州老祖母家附近的圖書館。建築史學家也不會知道現在發展到什麼階段,因為一切變化是如此迅速。事實上,他們再也無法釐清現況發展了,因為建築的未來將充滿瘋狂的實驗與觀念顛覆。這本書把大眾視為建築界的合作夥伴。我們對建築及建築師提出的問題,將會創造出與現在截然不同的新未來。書裡提出的一些問題乍看之下也許好笑

:讓牛來蓋房子會是什麼樣子?我們能在汙水裡游泳嗎?人類可以住在月球上嗎?但兩百年前,你問「我可以住在空中嗎?」或「夏天需要穿毛衣嗎?」可能很瘋狂,現在電梯讓我們可以住在雲裡,空調讓我們舒適地度過熱浪。所以,我們必須問更難、更有想像力的問題。建築師知道如何設計更環保、更有智慧、更宜人的建築,現在大眾成為設計過程的夥伴。本書以100個案例說明我們如何要求更好的建築。

造型氣球 價錢的網路口碑排行榜

-

#1.moska莫斯卡氣球: 空飄氣球/造型氣球/廣告氣球/展場氣球/客製 ...

專門製作客製化造型氣球, 空飄氣球, 廣告氣球, 同時提供可客製化印刷的乳膠氣球、鋁箔氣球製作。 莫斯卡氣球亦提供訂製功能的互動氣球, LED球或是遙控飛船. 於 www.moskafactory.com -

#2.造型氣球費用|氣球達人費用|折氣球行情|婚禮折氣球價格[氣球小V]

專業折氣球費用,請一位氣球達人需要多少費用呢?一般請人來折氣球的行情是多少呢?在婚禮折氣球送親友的價格? 於 balloonv.com -

#3.氣球造型店

空飄氣球外送、廣告印刷氣球、會場佈置設計、長條造型氣球、氦氣租借、各式專業氣球材料,可直接線上訂購。 260長條氣球-混合色本店售價:$120(未稅) 雙向打氣筒本店售 ... 於 www.visualihts.me -

#4.小左氣球- 結婚吧一站式婚禮服務平台

小左氣球,造型氣球作品集 ... 價錢也是視內容而定! ... 現場折氣球:在婚宴上賓客可以來點他想要的氣球造型,並由氣球藝術師幫他完成,會增加婚宴的趣味性,讓許多 ... 於 www.marry.com.tw -

#5.棒棒糖氣球館氣球批發.婚禮小物批發.會場佈置 - Shop2000

因改為倉庫型經營沒有店面自取的買家請告知取貨時間請於到達前半小時來電告知以免久候喔交易時間: 12:00~20:00 (禮拜三.日國定假日皆公休) 面交地點: 台中市北屯. 於 www.shop2000.com.tw -

#6.母親節餐廳2022 |精選12 大母親節套餐優惠、外賣下午茶

... 款和牛套餐供客人選擇,價錢由$380 至$998 元一位,用餐期間還可以無限追加燒 ... 若你鍾愛自助餐的話,則可選擇大灣咖啡廳的復活節自助午餐,節日期間設扭氣球 ... 於 www.harpersbazaar.com.hk -

#7.「台中造型氣球專賣店」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

台中造型氣球專賣店資訊懶人包(1),台中氣球達人,氣球工房,充氣拱門出租,生日派對佈置,飛天遙控氣球,充氣公仔,台中氣球佈置價格,婚禮佈置,浪漫婚禮氣球佈置,氣球教學, ... 於 1applehealth.com -

#8.造型氣球哪裡買

快搜尋「造型氣球批發」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 數字氣球錫箔氣球氣球佈置-70CM (10款任選) 自行搭配喜歡的數字. 派對助興最佳幫手. 於 www.duncaninvestigation.me -

#9.【現貨】HB 260 長條氣球造型氣球氣球教學節慶佈置生日派對 ...

產地是泰國,豐富的色彩及漂亮的顏色是非常受歡迎的理由,價錢實惠、及堅韌的手感,是初入門朋友最容易接受的品牌。 並非價格低廉品質就不好喔!因泰國原本就是乳膠生產大國 ... 於 www.buy123.com.tw -

#10.婚禮氣球佈置風格推薦|高CP值的婚禮佈置妳可以這樣做

由於以前我們對氣球佈置的印象總停留在氣球拱門或小氣球組成的造型氣球上,但在婚禮佈置盛行的現在,氣球裝飾方式也因為加入許多新的材質後增加了更多 ... 於 www.weddings.tw -

#11.造型氣球- PChome線上購物

篩選:. 超商取貨; i 郵箱取貨. 價格範圍: ~. 本類別搜尋不到您要的商品 ... 於 ecshweb.pchome.com.tw -

#12.金石堂

金石堂,網路購物網包含各類書籍、英文書購書網、雜誌以及影音商品,百貨涵蓋文具、禮品、服飾配件、生活用品。歡迎您來網路書店買書,天天都有特價優惠活動! 於 www.kingstone.com.tw -

#13.空飄氣球價格、會場佈置費用在PTT/mobile01評價與討論

在造型氣球價錢這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者dxfox也提到是否明白商品挑選文或推薦需提出兩樣以上商品供討論:(是/否)是是否明白不可徵求廠商或商家推薦:(是/ ... 於 drink.reviewiki.com -

#14.恐龍氣球-FindPrice價格網|2022年4月購物推薦

恐龍氣球的推薦商品價格,還有更多【WIDE VIEW】恐龍主題派對生日氣球套組(BL-09)相關商品比價, ... [特價]Viita 生日慶祝節日派對造型氣球佈置套組加厚/恐龍款. 於 www.findprice.com.tw -

#15.收禮桌、造型球柱及各類價目表

Modern台北摩登~各式氣球造型價目表. ... 【錫箔拉紗造型氣球拱門】. 售價$3800. 【造型錫箔氣球流星柱】. 售價$3500/對. 【造型雲朵空飄氣球拱門】. 售價$2000 ... 於 www.modernballoon.com.tw -

#16.戶外廣告空飄氣球-產品展示-方愛企業有限公司

Our Products 星星氣球. 戶外廣告空飄氣球. All · 活動會場佈置氣球 · 穿戴式人偶行動氣球 · 造型氣球/地上型 · 大型遊行空飄氣球 · 戶外廣告空飄氣球 · 室內展場空飄 ... 於 www.funisland.com.tw -

#17.快樂工坊|客製化造型充氣氣球

讓氣球不只是氣球!讓快樂無處不在! 充氣拱門 · 行動背包式氣球 · 客製化造型汽球 ... 於 www.wonder-inflatable.com.tw -

#18.汽球- 休閒玩具用品 - 101文具天堂

汽球心型10號(中)100.. · 550 ; H229 灌水球神器111顆.. · 120 ; H229-1 灌水球神器汽球.. · 60 ; H279 壓壓樂汽球組頂.. · 20 ; 汽球135造型120入超.. · 360 ... 於 www.101sp.com.tw -

#19.造型氣球- 飛比價格- 優惠價格推薦- 2022年5月

造型氣球 是你要找的商品嗎?飛比有造型氣球卡通、造型氣球批發、造型氣球夜市推薦,飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格, ... 於 feebee.com.tw -

#20.生日氣球 - momo購物網

生日氣球. 綜合推薦; 新上市; 銷量; 價格; 篩選. 於 m.momoshop.com.tw -

#21.台北氣球派對-全台最專業齊全的氣球供應商

全球氦氣供應吃緊,即日起我們暫停代客充氣的服務, 只有在本店購買的氣球, 才能提供充氣, 請見諒!! 為反應成本, 氦氣氣球的售價為 原本售價* 1.4 , 感謝你的支持及體諒 ... 於 www.28892476.com.tw -

#22.空飄氣球價格 - JBJ

快搜尋「空飄氣球」找出哪裡買,PCHOME,促銷價格,生日氣球的點綴與佈置,優質 ... 活動會場佈置氣球穿戴式人偶行動氣球造型氣球/地上型大型遊行空飄氣球戶外廣告空飄 ... 於 www.woodgaller295.co -

#23.蘋果肌下垂怎麼辦?女星獨門提升蘋果肌方法提升1cm即減齡5 ...

... 之後,皮下彈性纖維斷裂和膠原蛋白不斷流失,蘋果肌下垂,臉就如漏了氣的氣球,若堅持過度減肥或爆瘦,撐大的肌膚更易鬆弛,使法令紋更加明顯。 於 www.cosmopolitan.com.hk -

#24.氣球達人,氣球表演,氣球老師|氣球表演的常見問題-艾斯藝術娛樂 ...

氣球師在舞台上透過互動的方式,送出高精緻等級的造型汽球。此套表演氣球老師的置前準備時間會比較長,需要先折好一些造型氣球,現場進行氣球放送。 【 ... 於 www.aceartteam.com -

#25.Cartier加價|Trinty售價親民名錶入門款Santos、Tank戴安娜愛?

... 俐落的線條重新定義腕錶造型;Tank系列設計靈感源自俯瞰坦克的獨特造型, ... Ballon Bleu設計靈感源自藍氣球,以雙凸面圓形設計錶盤,凸面藍寶石 ... 於 www.hk01.com -

#26.氣球小V_BalloonV (@balloonv_) • Instagram photos and videos

已於22/2/14 完成三劑Covid-19 AZ疫苗接種** 造型氣球_Balloon Artist Taiwanese 派對規劃_Party planner 魔術表演_Magician 泡泡秀_Bubble show. 於 www.instagram.com -

#27.創元氣球

創元氣球| 生日佈置| 婚禮佈置| 氣球佈置設計週一至週六10:00~20:00 週日10:00~16:00 來電預約02-29321317. 於 www.setup.com.tw -

#28.派對男女看這!氣球工房造型氣球、裝飾佈置、煙火道具超齊

現在年輕人對於辦活動、party非常熱衷,只是時常會不知道要去哪裡購買所需要用到的道具和裝飾佈置等等,而台中的氣球工房正是為了時下愛辦聚會同樂的 ... 於 taiwan.sharelife.tw -

#29.長條氣球造型【大倫氣球】260長條造型氣球 - Juksn

找造型長條氣球價格與優惠推薦就來飛比,用單泡,用單泡,或洽詢更多 &棒棒糖氣球館& 260h.b 最多人使用的長條汽球(綜合不挑色)-造型氣球長條氣球 於 www.xboxspk.co -

#30.商品分類- PVC造型充氣氣球*價格不含氣體

江山氣球佈置會場佈置氣球批發. 於 www.bade.com.tw -

#31.2022 造型氣球推薦[一小時$500起]

無論您要找氣球佈置或是折汽球達人,您可以點選服務專家推薦,透過選擇地區找到附近的造型氣球專家以及評價,還可以使用價格篩選器了解費用。你可邀請多位適合的造型 ... 於 www.pro360.com.tw -

#32.情意花坊-- (0314131)生日派對造型氣球訂製佈置

(0314131)生日派對造型氣球訂製佈置, 首頁 > 生日派對佈置氣球蛋糕外送. 售價: $ 4999. 加入購物車. 可以依照您希望的想法或IDEA為您達成~ 專人到場依照您指定時間現場 ... 於 7171.xwing.com.tw -

#33.遛娃 聖地牙哥秋季南瓜園指南大全(2021全新版)盤點San ...

除了秋意上心頭外,鬼屋、嚇人的玩具,還是可愛的造型服裝,也都一一上架了, ... 糖果玉米洞,氣球流行,足球投擲,充氣環拋,75 英尺障礙賽,南瓜彈跳屋, ... 於 sofunsd.com -

#34.快樂屋氣球官方網站- 臺南氣球專賣店

實體門市:臺南市中西區民生路一段96號電話:06-2286600 營業時間:每天早上10:30~晚上10:00/周日早上10:30~晚上9:00 · 一般氣球 · 造型鋁箔 · 散步氣球. 於 hbh.tw -

#35.夜市,會場佈置, 婚禮, 材料, 工廠 - 79傳奇,氣球店

氣球買賣, 氣球柱做法, 氣球網站, 氣球柱教學, 便宜的氣球 , 氣球花, 氣球會場佈置, 氣球拱門做法, 氣球DIY教學, 氣球佈置台北, 造型氣球DIY, 氣球佈置 ... 於 www.1688.comx.tw -

#36.氣球專賣

目前,空飄氣球,情人節求婚佈置,告白氣球,樂團表演,特效氣球,價格等資訊,造型氣球書。現貨推薦與歷史價格一站比價,安心,尾牙,拍照道具彰化開幕剪綵,各式活動等哈 ... 於 www.sksmokkng.co -

#37.芝加哥氣球| 氣球佈置| 生日佈置| 婚禮佈置專家

精緻氣球佈置. 加入購物車 ... 美國進口最貴乳膠球|每顆100元| 12吋,(售價已含氦氣價錢). NT$100 ... 精選氣球| 桌上系列| 熱氣球造型盆花+LED燈. NT$4,800. 於 www.cba-tw.com -

#38.氣球價目表 - 婚禮佈置

空飄氣球. 10吋珍珠圓形空飄氣球(50元/顆). 12吋心形空飄氣球(70元/顆) ... 氣球球柱. 幸運草球花(80元/顆). 雲朵氣球(300元/顆) ... 造型氣球牆(2000元/90*120cm). 於 www.dearparty.com.tw -

#39.長條氣球- 人氣推薦- 2022年5月 - 露天拍賣

買長條氣球立即上露天享超低折扣優惠和運費補助,新註冊會員天天享優惠, ... 200入長條氣球造型汽球party 夜市運動會園遊會遊行表演活動道具魔術廣告婚禮佈置. 於 www.ruten.com.tw -

#40.迪爾氣球設計| 官網首頁

迪爾氣球服務項目:專人到府佈置(生日.派對. 婚禮. 尾牙. 求婚).氣球外送.互動折氣球.DIY教學. 於 www.dear79.shop -

#41.氣球的魔法師-創意折氣球,台北婚禮折氣球

婚禮折氣球 現場折氣球 生日派對 氣球教學 場地氣球佈置 畢業佈置 空飄氣球 氣球達人服務 造型氣球老師. 關於我們. ABOUT US 致力於更新穎的創作手法來完成更精美的 ... 於 balloonorworld.com.tw -

#42.【氣球佈置很貴嗎?】婚禮| 畢業| 迎新| 生日| 派對| 活動| 會場 ...

線上課程特價優惠中分隔線「氣球一顆才多少錢?做一場氣球佈置需要那麼貴嗎? ... 覺得氣球造型或佈置價格貴的錯覺,事實上,相較於其他國家,台灣的氣球藝術產業,價格 ... 於 www.529179.com -

#43.氣球人偶價格

親愛的我們結婚吧|造型氣球人偶. + 加入商品比較. 商品內容: 乳膠氣球、氣球人偶製作♥ 適用場合: 各式祝賀送禮場合結婚|訂婚|週年慶|宴客附贈祝福卡,請於結 ... 於 www.healthsgay.co -

#44.台中親子旅遊好時光 - 台灣氣球博物館

活動內容:; 博物館導覽 + 手工氣球DIY + 氣球遊戲. 行程費用:; 280元/人(未滿三歲憑證件免費). 行程時間:; 3小時. 注意事項:; 滿20人成團,團體滿20人可以直接來電 ... 於 www.prolloon.com.tw -

#45.拱門球柱- 糖果屋氣球藝術

氣球會場佈置,客製人偶氣球,氣球拱門球柱,零售派對DIY商品,汽球外送,生日.求婚. ... 特惠價$8000~運動風造型氣球拱門. 特惠價$7000~Q版廚師氣球拱門. 於 www.sweet-balloon.com -

#46.珠友BI-03229 6吋圓形氣球/圓形/造型/婚禮Party佈置生日派對 ...

珠友BI-03229 6吋圓形氣球汽球/圓形/造型/婚禮Party佈置生日派對場景裝飾-11入 ; 詳情 · ※因拍攝及螢幕會產生些微色差,故圖片僅供參考,顏色請以實際收到商品為準。 ; 商品 ... 於 www.pcstore.com.tw -

#47.米奇氣球米奇造型氣球的價格推薦 - Mtlpe

米奇造型氣球價格推薦共128筆商品。還有米奇造型蛋糕, 黃齡誼,花樣 ... 找米奇米妮氣球價格與優惠推薦就來飛比,超商取貨425筆。比價撿便宜,balloon.place都一應 ... 於 www.groupcspsp.co -

#48.UNIQLO and MARNI 2022春夏聯名首度聯袂義大利高級時裝 ...

本次聯名把UNIQLO經典單品看成空白畫布,搭配MARNI原創手繪印花、氣球廓型與撞 ... 有兩種條紋款式供您選擇,搭配高CP值價錢絕對是本次必入手的單品。 於 vikasvan67191.pixnet.net -

#49.尚奇事業有限公司專業生產製作充氣式拱門.氣球拱門各種尺寸 ...

充氣開幕儀式禮物盒.愛心.新品發表會氣球布置.充氣神明吉祥物開發設計訂製.大型充氣裝置藝術製作.背包式氣球.充氣穿戴式吉祥物設計製作.各式特殊造型充氣拱門. 於 www.csball.com.tw -

#50.廣告氣球印刷

氣球 先生提供各式氣球佈置,情人節求婚佈置,畢業佈置,氣球派對,生日,diy氣球,萬聖節及聖誕節佈置,新年應景佈置等服務,專線03-6581379. 於 www.mr-balloon.com.tw -

#51.卡通造型氣球| 2022年5月 - 樂天市場

卡通造型氣球在Rakuten樂天市場中符合的卡通造型氣球優惠商品列表,歡迎來到Rakuten樂天市場選購您所喜愛的卡通造型氣球特價商品!Rakuten樂天市場還有更多卡通造型 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#52.【高雄】氣球玩派對/ 超優質客製化氣球專賣店/ 婚禮佈置/ 場地 ...

最近在忙求婚計畫,當然少不了氣球浪漫代表之一就順便幫店家紀錄一下,有先上網查過,也問過朋友就推薦這家氣球玩派對聽朋友說服務不錯價格也合理就想 ... 於 iu0302.pixnet.net -

#53.氣球城堡氣球專賣店

全球氦氣供應吃緊,為反應成本氦氣氣球的售價都有調整.請先來電詢價感謝您的支持及體諒. 目前本公司氦氣供應充足也有代客充氦氣空飄的服務. 請直接按左邊商品分類進入 ... 於 www.e-ballooncastle.com.tw -

#54.獅王氣球廣告工場

氣球,造型氣球,廣告氣球,氣球製作,氣球台北. 於 www.lionballoon.com.tw -

#55.組合包-瑪利歐 - 彩飛屋氣球專賣店

瑪利歐(67*53cm)X一顆 18吋方形-瑪利歐(46cm)X二顆 18吋星形-紅 色(46cm)X一顆 18吋星形-藍 色(46cm)X一顆 商品售價為未充氣價格 鋁箔氣球如需要飄浮請灌充"氦氣 ... 於 www.balloon3.com -

#56.造型氣球比價格

造型氣球 比價結果,共2635個商品,價格由6元到100600元。造型氣球商品:珠友BI-03109台灣製-5吋氣球組合包-派對圓形氣球氣球花創意造型氣球生日節日場景裝飾、珠 ... 於 ji.zhupiter.com -

#57.KNJ氣球商城

KNJ BALLOON STORE 派對氣球規劃讓你的專屬派對點綴上一點回憶不論是生日/告白/求婚/畢業/聖誕各式派對應有盡有,只給你最美的氣球首創結合氣球與永生花的搭配韓式風格 ... 於 www.knj-store.tw -

#58.氣球卡通造型臺中造型氣球批發 - Liudong

找造型氣球優惠推薦與比價格就來飛比,也有各種主題的造型鋁箔氣球,水果,各式氣球耗材與專業氣球器材為目標,長條氣球,氣球配件和氦氣罐等。於香港專售氣球產品及氦 ... 於 www.nadorvture.co -

#59.夢想氣球屋|

非營業時間,也可來電預約。 營業時間內有可能外出布置或外送,歡迎提早來電預約,以免撲空,謝謝。 於 www.dream795.com.tw -

#61.【氣球知識】氦氣vs氫氣你知道差別嗎?

3.詢問廠商:雖然廠商可能會說謊,不過有問,還是多一份安心。 此外,其實阿德不太會購買外頭廠商賣的那種造型空飄氣球,第一是價格很貴, ... 於 x90391.pixnet.net -

#62.造型氣球-新人首單立減十元-2022年4月|淘寶海外

淘寶海外爲您精選了造型氣球相關的24995個商品,你還可以按照人氣、價格、銷量和評價進行篩選查找。 綜合排序. 於 world.taobao.com -

#63.氣球工房歡迎光臨

16吋數字鋁箔氣球0~9. NT$29 ; 28吋Q版新郎新娘造型鋁箔. NT$49 ; 4D瑪瑙球. NT$69 ; 導演板. NT$120 ; 小香檳泡泡水. NT$7. 於 we17play79.cyberbiz.co -

#64.造型氣球 - 松果購物

為您精選2022 年網友最夯團購造型氣球!各種限時搶購的超殺優惠造型氣球,再晚點就要撲空!現在就到松果購物! 於 www.pcone.com.tw -

#65.【現場折氣球費用?】一次讓你了解,氣球達人價格?適合什麼 ...

現場折氣球:報價通常1小時約2000~5500元之間,通常安排在生日派對、婚禮/尾牙/春酒或是消費滿額送的活動,由達人在定點發折氣球,根據現場人數調整氣球造型複雜程度,看 ... 於 blog.hanhan.tw -

#66.卡通輕氣球卡通造型鋁箔氣球的價格推薦 - Erhvy

卡通輕氣球卡通造型鋁箔氣球的價格推薦. 現貨推薦與歷史價格一站比價, Magician 魔術師表演,生日氣球的點綴與佈置,最低價格都在BigGo! 8/10(78) 於 www.studiocavas.co -

#67.卡通電影鋁箔球系列 - 酷氣球屋

大台北新北市鄰近地區凡訂購滿2000元以上空飄氣球串,我們有提供外送服務。(偏遠地區另計) 親愛的網友客戶您 ... 18"小造型: KITTY (21842)含充氦氣150元. 售價NT$ 90 ... 於 www.cool79.com.tw -

#68.「造型氣球價格」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「造型氣球價格」相關資訊整理- 氣球拱門. 雙色螺旋+空飄心12顆(1500元/座). 錫箔海豚+星螺旋拱門8米(2600元/座). 錫箔祝福鈴鐺+拉紗螺旋拱門8米(2800元/座) ... 於 lovetweast.com -

#69.氣球- 九乘九購物網:全國最專業的辦公文具線上採購!

台灣製-10吋螢光圓型氣球/大包裝BI-03037A. $200. $138. 台灣製-造型氣球-260長氣球BI-03002. 放入常購袋 下次再來買 放入購物車. 台灣製-造型氣球-260長氣球BI-03002. 於 www.9x9.tw -

#70.04-22086660 - 台中快樂氣球

因應全球氦氣短缺,目前氦氣已斷貨,網站中全部空飄氦氣價格,皆為參考用,偶有氦氣可用,均以店面報價為準,請勿直接下單~!!. | 首頁 | 關於我們 | 加入會員 | 會員登入 | ... 於 www.happy99.tw -

#71.氣球批發|i79氣球批發網

i79氣球批發網成立於2004.09.18 作品曾本地與國際間屢獲大獎! 我們致力氣球藝術創作與商業結合的各樣可能性,以提供國內外專業、高CP值的鋁箔氣球、乳膠氣球、長條 ... 於 www.i79.com.tw -

#72.內湖氣球專賣店 - Lekovi

價錢 合理公道的. ... 節慶佈置充氣拱門鋁箔造型佈置求婚佈置爆破氣球禮物盒佈置氣球掉落網氣球花束氣球球串後車廂佈置空飄大球畢業佈置拍照區球牆猜性別佈置相框區鋁箔 ... 於 www.mediinc.me -

#73.氦氣球價錢 - 雅瑪黃頁網

小丑氣球台北、桃園、新竹、小丑摺汽球、氣球達人折氣球、聖誕老公公、街頭藝人、造型氣球教學、氣球造型訂製贈送.小丑魔術.小丑表演等服務。 於 www.yamab2b.com -

#74.享玩派對

求婚、生日、告白、氣球佈置、婚禮佈置、活動企劃、派對相關、後車箱佈置、驚喜球、驚喜盒、氣球、性別揭曉、氦氣. 於 enjoyparty.qdm.tw -

#75.卡通造型氣球比價推薦(62筆) - 維持健康的好方法

超萌可愛卡通動物髮圈造型髮箍氣球-超值15入生日、變裝、派對裝扮道具kiret,【BlueCat】 ... 您即將離開本站,並前往卡通造型氣球比價推薦(62筆) - 優惠價格- LINE購物. 於 stayhealthtw.com -

#76.造型氣球柯男

造型氣球 柯男. 24047 likes · 19 talking about this. 氣球達人/ 現場折氣球/ 魔術表演/ 會場佈置/ 生日派對/ 婚禮/ 春酒/ 尾牙/ 開幕/ 街頭藝人/ 記者會/ 家庭日/ 園 ... 於 www.facebook.com -

#77.米奇氣球館

... 字母數字篇 · 手拿篇 · 日本進口專區 · 鋁箔氣球組合系列 · 立體球. 乳膠氣球. 圓形 · 心形 · 連接球 · 長條氣球 · 造型乳膠球 · 金屬球 · 11吋印刷氣球. 耐久氣球. 於 www.mickey-party.com.tw -

#78.常見問答- 氣球達人宋俊霖

只要告訴我您想要的造型,確認可接受的金額、交貨時間、地點(台中可面交、外縣市郵寄),就能將氣球交到你手上。 所有Instagram 和Facebook 粉專上出現過的氣球,以及我 ... 於 balloonwhale.com -

#79.空飄大氣球- 永發氣墊

圓形空飄球 · 愛心空飄球 · 造型空飄訂製 · 熱氣球造型空飄球 · 花朵造型空飄球 · 圓形空飄球 · 空飄球藍色+布旗 · 造型空飄 · 空飄球 · 空飄球印刷 · 憤怒鳥造型. 於 www.ufr.com.tw -

#80.台灣派對@氣球外送輕派對訂製-- 新年造型氣球

[W20_19] 金元寶球柱/一對 · 金元寶球柱/一對 搭配購買其他商品總金額達3000元,可於特定區域親送免運費唷~ 內有大圖. 售價: 新台幣2,400 ... 於 www.partyshop.tw -

#81.讓你一次知道『現場折氣球費用』 氣球店達人,造型氣球發送 ...

置頂 讓你一次知道『現場折氣球費用』 氣球店達人,造型氣球發送相關服務資訊-「婚禮,生日派對,社區活動,尾牙」-台中氣球吧 ... 折氣球,氣球外送,空飄氣球,氣球佈置,魔術表演 ... 於 balloonbar.pixnet.net -

#82.氣球點子官方網站| balloonsense

首頁 · 生日抓週趣 · 婚禮主題 · 求婚日誌 · 活動企劃 · 氣球球束 · 鋁箔氣球 · 乳膠氣球 · 關於我們. PrevNext. 1. 2. 氣球點子門市 ... 於 balloonsense.com -

#83.氣球::廣告贈品類::藍格印刷

氣球 款式: 乳膠氣球 自動充氣球 吹氣氣球 氦氣空飄氣球 魔術噴墨氣球. 搜尋結果:共14 筆商品,第1 ~ 14 筆商品; 重置; 搜尋; 圖文轉換. 預設排序, 價格由少到多 ... 於 ec.blueco.com.tw -

#84.空飄氣球※價格表※_最新_豆豆氣球材料屋- 活動會場婚禮佈置

‧【求婚組合】造型鑽戒1顆+求婚字母1組+愛情熊+愛心空飄12顆,特價NT$1500。 ‧【生日立柱】生日造型立柱1個+生日鋁箔空飄氣球4顆+圖案氣球12顆,特價NT$1500。 於 www.dod.com.tw -

#85.NT - 金易通線上購物全新上線

主頁/造型氣球. Sort by 默認排序 ... 氣球-10吋圓形珍珠氣球(桃紅色) ... 氣球-浪漫空飄氣球(標準白+透明球)-自選顏色-100顆. NT$5,500. 於 www.fireworks.tw -

#86.創意氣球好好玩: 氣球造型創業級特訓班 - 第 225 頁 - Google 圖書結果

氣球造型 創業級特訓班 張德鑫 ... 記得每一次的動作最後都要往下壓,使氣球緊實。 ... 一般在結婚、校慶、公司活動、尾牙等,會看到拱門和羅馬柱,價錢在3000元~12000元的 ... 於 books.google.com.tw -

#87.生日氣球|ETMall東森購物網

致母親大人 · BIO UP · 電視購物 · 東森農場 · 東森小食堂 · 愛買館 · 便利店 · 熊媽媽. 生日氣球. 高相關; 最熱銷; 價格低到高; 價格高到低. - 搜尋. 共0 件商品. 於 www.etmall.com.tw -

#88.大氣層事業有限公司- 充氣造型氣球、氣墊遊戲出租

大氣層事業有限公司成立於1997年。多年以來我們全心投入氣球及氣墊遊戲之研發、製作、改良與執行,盼以造型氣球產品來成為廣告宣傳、活動造勢的最佳利器。 於 www.airglow.com.tw -

#89.母親節禮物2022實用有心思之選!20+件護膚品、手袋 - ELLE HK

了解更多Chanel Eternal N°5鑽石頸鏈 介紹及價錢 ... 品牌今季最新推出的Hermès Geta手袋的磁石袋扣包覆皮革,造型看似向橫拉闊的「H」字,教人聯想起 ... 於 www.elle.com.hk -

#90.祥茂氣球英文字造型氣球-找便宜與比價錢-2020年11月|飛比價格

你在找的祥茂氣球批發@婚禮小物/許願星原子筆/簽字筆/二次進場/創意造型/五角星/許願星造型筆8元就在露天拍賣,公仔京湧食品公司徵業務員。找到了67氣球倉庫相關的熱門 ... 於 www.eduquerrespec.co -

#91.健豪雲端數位網

健豪印刷提供最優惠最多樣的少量客製化商品,可直接在線上製作,簡單操作、多種樣版與插圖。最多尺寸的相片書一本起印,可訂製自己的作品集、婚紗相本、備審資料、畢業 ... 於 gainhow.tw -

#92.造型氣球的價格推薦- 2022年5月| 比價比個夠BigGo

造型氣球 價格推薦共15799筆商品。還有長條氣球、造型氣球書、造型氣球復仇者。現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#93.魔术气球造型价格报价行情- 京东 - JD.com

京东是国内专业的魔术气球造型网上购物商城,本频道提供魔术气球造型价格表,魔术气球造型报价行情、魔术气球造型多少钱等信息,为您选购魔术气球造型提供全方位的价格 ... 於 www.jd.com -

#94.福品文創|客製氣模|造型氣模|廣告大球|充氣拱門|氣球 ...

客製造型充氣氣模 · 樂托邦音樂季愛迪達品牌氣模案例 · 侯友宜競選總部空中廣告大球案例 · 氣球氣模價格 · 其他服務項目 · 關於福品文創 · 聯絡我們 ... 於 pinpinvivi.com -

#95.造型氣球- 節慶、派對用品優惠推薦- 居家生活2022年5月

你想找的居家生活網路人氣推薦造型氣球商品就在蝦皮購物!買造型氣球立即上蝦皮台灣節慶、派對用品商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#96.2022 卡通造型氣球推薦|五月優惠比價 - LINE購物

卡通造型氣球哪裡便宜?整理各品牌/規格在Yahoo奇摩購物中心、台灣樂天市場、蝦皮商城...33筆平台及直營的比價結果及歷史價格,另有現貨及預購推薦,來拿LINE POINTS ... 於 buy.line.me -

#97.派對城Super Party 歡迎光臨

派對城是派對用品專賣店,販售進口氣球和各式佈置品:從生日派對、寶寶周歲派對、畢業氣球、泡泡球、聖誕節、萬聖節到情人節、求婚佈置品應有盡有。除了品項齊全, ... 於 www.superparty.tw -

#98.造型氣球- 優惠推薦- 2022年5月| Yahoo奇摩拍賣

在Yahoo奇摩拍賣找到132筆#造型氣球商品,其中包含了女裝與服飾配件,玩具、模型與公仔,居家、家具與園藝等類型的#造型氣球商品. 於 tw.bid.yahoo.com