運動視界稿費的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦DavidSalle寫的 當代藝術,如何看:藝術家觀點,帶你看懂作品 和陳子展的 蘧廬絮語都 可以從中找到所需的評價。

另外網站運動視界嚴選好文 - Pinterest也說明:靠自己的本事賺稿費,運動專欄作家變職業!. See more ideas about best ... 西雅圖霸王-Felix Hernandez - MLB - 棒球| 運動視界Sports Vision. More information.

這兩本書分別來自原點 和龍視界所出版 。

國立政治大學 傳播學院博士班 劉昌德所指導 陳鴻嘉的 跨國運動的文化中介:NBA在台灣的擴展歷程 (2017),提出運動視界稿費關鍵因素是什麼,來自於NBA、文化中介者、文化帝國主義、全球在地化、球評、運動媒體複合體。

而第二篇論文國立成功大學 中國文學系碩博士班 陳益源所指導 施曉筠的 現代性轉向與主體展現:韓邦慶《海上花列傳》之主題意識與藝術呈現 (2009),提出因為有 狹邪小說、場景敘事、感官感覺、主體、現代性、晚清上海、海上花列傳的重點而找出了 運動視界稿費的解答。

最後網站不會考試、很懂NBA,交大搶著要? - 天下雜誌則補充:經營自媒體以外,他也替各大體育媒體,如運動視界、籃球筆記、籃球地帶 ... 拿專欄的稿費練習投放廣告,」他舉例,臉書廣告可以設定目標客群,能鎖定 ...

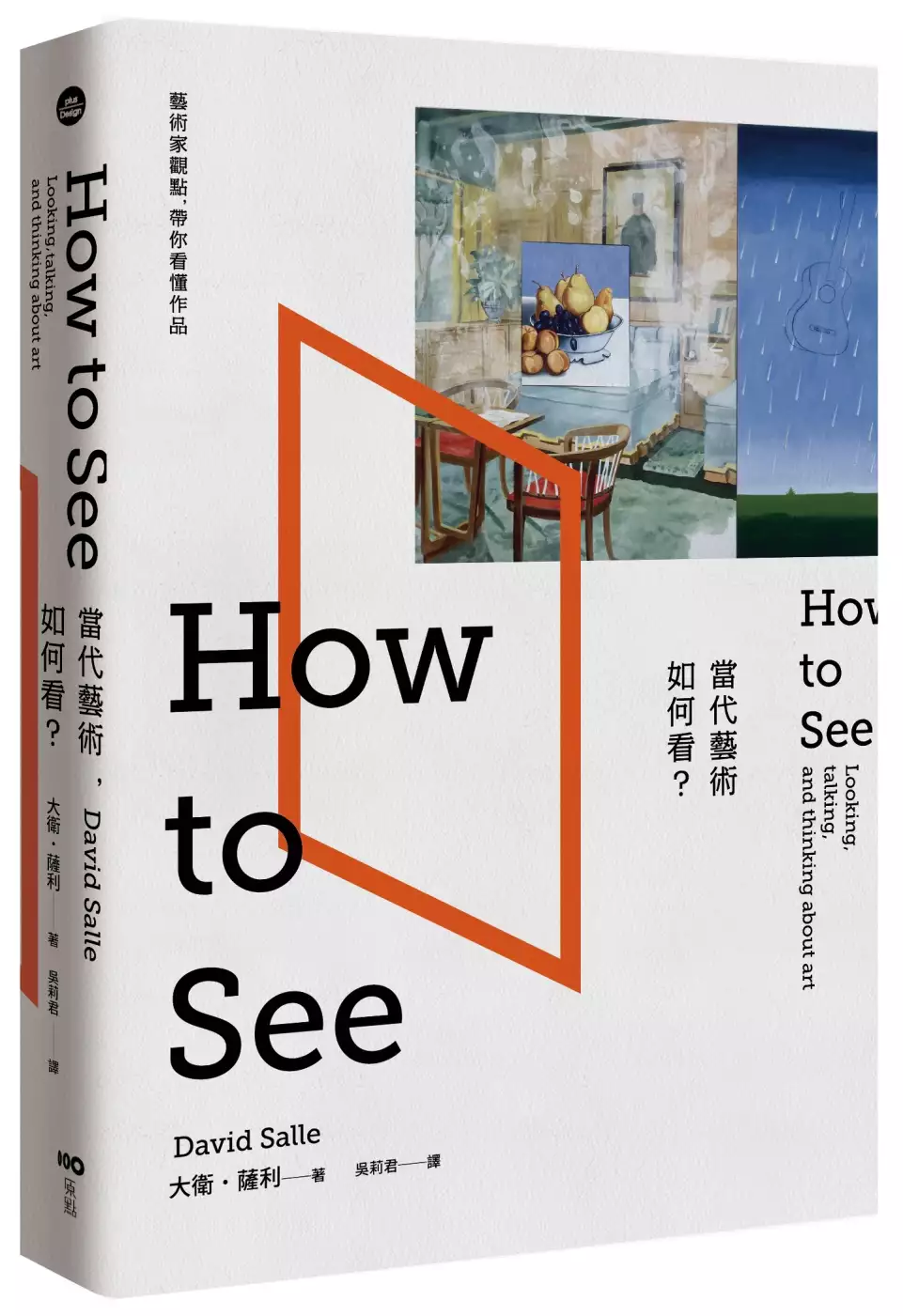

當代藝術,如何看:藝術家觀點,帶你看懂作品

為了解決運動視界稿費 的問題,作者DavidSalle 這樣論述:

好藝術,如何看? 當代藝術就是布滿專業術語的地雷區 該相信你的眼睛?藝評評價?藝術史論斷?還是市場賣價? 紐約最前線、美國80年代新表現主義大將 塗鴉藝術家巴斯奇亞、凱斯˙哈林同代人、普普大師李奇登斯坦好友 重返20世紀藝術現場,說出藝術家們的激辯、交心、回憶與自白 歷經觀念|行動藝術洗禮後的新觀看之道 繼約翰˙伯格《觀看的方式》,又一精彩觀點的經典之作 關於藝術的「如何」論戰,沒人比大衛˙薩利探索得更棒。──作家˙魯西迪 ◎什麼因素讓當代藝術滴答運作?什麼因素讓它變成好藝術?又是什麼因素讓它顯得有趣? 自杜象1917年在小便斗上簽名後,撼動了繪畫主導的藝術世界。視覺

藝術的變化速度日益加快,未來主義、構成主義、新地理、機制批判、非具象主義、表現主義、抽象表現主義、低限主義、新表現主義等新名詞大量繁殖,當代藝術成了布滿專業術語的地雷區,這些術語就像是為了將欣賞者淘汰出局而設計的。 ◎近五百年後,再度挑戰「藝術家談藝術家」 美國80年代最重要的新表現主義大將:大衛•薩利(David Salle),試圖扭轉一般人被藝評家阻隔於現代藝術之外的現況。身為塗鴉藝術家巴斯奇亞和凱斯˙哈林的同代人,及普普大師李奇登斯坦的好友,他想用藝術家聚在一起聊天的語言談論當代藝術,說出一位創作人面對藝術世界這四十年來天翻地覆驟變的真心話。他是繼1550年義大利藝術家瓦薩利

,時隔近五百年後,再度挑戰藝術家談藝術家的後繼者。文集收錄的主題,從當代指標型人物到歷史人物皆有。許多是作者的同代人,有些更是認識幾十年的好友、同學。 藝術家講話的方式與記者不同,記者習慣把焦點擺在周圍脈絡、市場、觀眾等等,也跟學術評論不同,評論家會根據理論宣稱自己說法的正當性。這兩種都是宏觀敘事。但藝術家不一樣,他們談的是什麼有效,什麼沒效,為什麼。他們的焦點比較微觀;是由內往外推。 ◎假如藝術會說話,如何區別哪些是真話? 大衛˙薩利在書中舉例: 「Case 1.──曾經有個電視節目叫做《信不信由你!》。其中一集,令人印象深刻,內容是有個傢伙說他把自己的車子吃掉了。他花

了四年的時間,方法是把車子剁成碎片,每天吃掉一小塊,這個傢伙想辦法把整輛車都吃進肚子,包括方向盤、鉻鋼、輪胎,全部。用現在的觀點,他根本不知道自己正在創造藝術。」 「Case 2.──今天當代藝術分成兩大陣營。一邊是存在好幾百年不曾間斷的圖像性藝術;另一邊是數量正在增加的展演性藝術。我們不願面對的真相是:展演藝術比創作藝術容易。挑選比創新容易。想做出真正吸引目光的東西,需要獨一無二的充沛活力把知識、視覺和文化的面向整合起來。迴避這項整合工作的藝術,不太可能長久吸引人們的關注,因為它下的賭注比較少。當你心存僥倖,不敢繃到極限,情感的力道就會減弱。」 吃車子是藝術嗎?面對觀念藝術,繪畫

究竟太傳統,抑或更凸顯其獨有唯一性,仍具突破空間?複製品、模仿作,與原作有差別嗎?為什麼我們對某些藝術有似曾相識的感覺?對被評論的藝術家來說,是否認同藝評人的專家眼力?當我們欣賞一件當代作品時,要如何看出好壞?普普藝術大師李奇登斯坦,私底下如何評價自己的作品?他的作品,如何的「很不」安迪˙沃荷?市場價格等於藝術價值嗎?藝術家Jeff Koons被諷刺媚俗,他的作品是否只是譁眾取寵?與英國藝術家Hirst比起來,在話題之外,誰的藝術性耐久?這些似是而非,似非而是的疑問,該怎麼說,怎麼想? 關於這些思考,作者歷經了四十年的寫作摸索。從1975年初到紐約,用寫作支付房租,到1980、1990年

代,改以一種懶人版的書寫形式進行採訪。最後,他採用最老派的方式,不採訪,純粹獨立書寫。「我發現,書寫可以幫助我理解對某件事情的真正想法,最後變成一種習慣,很難戒除。」 本書的架構分為四部分:「如何為想法賦予形式」、「當個藝術家」、「世間藝術」和「教學與論戰」。 最後一篇也可稱為「給年輕藝術家的建議」,包含一些可在課堂上或私下進行的習作。設計這些習作的目的,期待讀者從自身的連結、描述和類比中找到樂趣,帶領「一般讀者」摸清藝術家心思,不需太多專業配備,就可抵達藝術意義的核心。 國內專業推薦、名家推薦語(按姓氏筆畫排序) 胡朝聖∣胡氏藝術公司執行長 張世倫∣藝評人 張君懿

∣藝術家、策展人、國立臺灣藝術大學美術系兼任助理教授 陳敬元∣藝術家 黃亞紀∣亞紀畫廊負責人 劉惠媛∣策展人、藝術評論作者、臺灣數位文化科技與藝術學會執行長 龔卓軍∣國立臺南藝術大學藝術創作理論研究所副教授 「卸下當代藝術令人諱莫如深的專業術語,以直接、自然的口吻提供讀者欣賞藝術天馬行空的表現。」──胡朝聖(胡氏藝術公司執行長) 「透過大衛直觀又透澈的筆尖,揉合充滿溫度和歷史厚度的色彩。我似乎進入每個創作者的意識,用他們的筆觸描繪出一幅幅世代繪畫的圖像。」──陳敬元(藝術家) 「我經常說,好懂的藝術只有很貴的與很差的兩種,因多數人只關心「什麼」而非「怎麼」。本

書讓你擦亮眼睛。」──黃亞紀(亞紀畫廊負責人) 「假使藝術會說話,我們要如何學會區別那些是真話?除了好奇、觀看與直覺,我們所認識的藝術大多是來自於藝術家本人、評論、媒體、策展人和收藏家的口耳相傳,透過作者幽默機智的文筆,重返藝術現場,聆聽二十世紀現代藝術精彩的談話。」──劉惠媛(策展人、藝術評論作者、臺灣數位文化科技與藝術學會執行長) 「本書以親密對話的文體,讓讀者猶如置身小酒館、咖啡屋與工作室,聆聽藝術家們對當代藝術的激辯、交心、回憶與自白。」──龔卓軍(國立臺南藝術大學藝術創作理論研究所副教授) 國外如潮佳評 「如果說約翰•伯格的《觀看的方式》是藝術評論的經典,探究了藝

術是『什麼』,那麼大衛•薩利的《當代藝術,如何看》就是藝術家給的答覆,告訴觀者該『如何看』。篇篇精彩的文章談論藝術家在創作時,他們想什麼? 關於藝術的『如何』論題,或許從來沒人比他探索得更棒。」──作家˙魯西迪 「一流的藝評有很多是由藝術家所寫的,是那種最不掉書袋,也不會只把藝術家當成棋子來看待的評論文章。大衛•薩利正是這類藝評者,他不問這是不是藝術?屬於哪種派別?而是問它讓我有什麼感受和思考?他的藝術作品經常被標籤為前衛,一種概念上的立場聲明,他巧妙地且以一種令人信服的方式提醒我們,所有的藝術,即使表面上看來桀驁不馴,也都等著被觀看,而藝術家做的正是教我們怎麼觀看。」──美國作家˙亞當

•高普尼克 Adam Gopnik 「大衛•薩利被認為是創作前衛且聰明的畫家,但他的這本書帶給我們的驚喜更多。他的第一本散文集是一場場精闢且近身的觀察手記。他認為新藝術源自古藝術,他在書中將不可親近的大師召喚前來,(當他提到他當代的朋友Alex Katz和Jeff Koons時),讓他們有了生動的形象和親近感。身為畫家,薩利似乎以身為藝術家大家庭的一員而感動且自豪,並從他所謂的『共享的藝術DNA』中推導他的繪畫形式,提升了所有傑作其實都是同一組創作的可能性。」──藝評家˙Deborah Solomon

跨國運動的文化中介:NBA在台灣的擴展歷程

為了解決運動視界稿費 的問題,作者陳鴻嘉 這樣論述:

本研究從全球化的視角下檢視NBA透過媒體在台灣社會擴展的過程。經由文獻爬梳、文本分析以及訪談19位球評後發現,理論上應當共生互利的運動與媒體,在NBA透過本地媒體擴展台灣市場的例子中,未必全然如此。在各式媒體中產製NBA文本的文化中介者之角色可能更為重要。首先,NBA開始積極拓展海外市場前,台灣社會已經藉由文化中介者在平面媒體上的引介,開始有系統地認識NBA。且這樣的引介是文化中介者有意識地雜揉本地文化元素情況下進行,此舉讓本地閱聽眾有機會從在地視角迅速地認識NBA。其次,隨著電視日益普及,本地電視台轉播NBA球賽的場次數量與頻率也隨之增加,文化中介者的轉播風格也從通俗育樂到專業,比較貼近美

式運動轉播的文本特色。不過此時在平面媒體上產製NBA文本的文化中介者依然嘗試從本地的觀點來看NBA。最後,歷經了一段時間的引介,在NBA漸次成為台灣青少年次文化之一的同時,網路平台的興起,讓每一個對NBA有興趣的迷,皆可以是透過個人化網路媒體生產與散布NBA文本的文化中介者。也因此,本地的NBA文本呈現如今多元紛呈的樣貌。歸結來看,NBA與台灣社會相遇的過程中,文化中介者大體傾向在媒體上構築一個具有在地特色的文本環境,NBA也才因而有機會成為本地青少年的重要次文化之一。是以,相較於鉅觀/結構的文化帝國主義觀點,以及微觀/行動的全球在地化概念,本研究認為運動/媒體/文化面向的全球化論述應再考慮從

「文化中介者」出發的中層分析視角。

蘧廬絮語

為了解決運動視界稿費 的問題,作者陳子展 這樣論述:

本書完整收錄了上世紀三十年代陳子展先生陸續發表在《申報.自由談》上的《蘧廬絮語》,此外還收錄了十二篇雜文。內容主要包括兩個方面:一類可稱「魯迅風」,內容多涉時事,以犀利的調侃與諷刺,成為擲向當時種種社會亂象的匕首與投槍,筆鋒所及,政界文壇,不在話下。另一類則近「知堂體」,從草木蟲魚到方言土語,從歌詩聯語到鄉俗土產,隨手拈來,涉筆成趣,不僅顯示出陳子展作為學者的淵見博識,更展現了他在文史掌故乃至名物考據方面的功力與趣味。 本書特色 散文大家林語堂最欣賞兩個人的文章,一是曹聚仁,一是陳子展,可見陳子展先生雜文成就之高。陳子展也是獲得魯迅認可的作家之一,魯迅更是以文支

持陳子展先生。陳子展楚狂人的性格使得他的雜文具有明顯的魯迅風格。

現代性轉向與主體展現:韓邦慶《海上花列傳》之主題意識與藝術呈現

為了解決運動視界稿費 的問題,作者施曉筠 這樣論述:

近年來,晚清文學被放進現代性的脈絡中重新解讀,其中韓邦慶《海上花列傳》歷來被評論家讚賞不已,但是談及作品的藝術效果時,仍語有未明。而目前研究成果,多半集中於理解故事和情節、或是以現代性理論對文本進行驗證。往往而未能整體地觀察文本、提取其核心意義。 本文企圖透過對小說文學本質的考察,對小說的主題、結構、敘事技巧的探索,釐清小說每個元素在整體中扮演何種位置。由於晚清上海獨特的社會背景,小說呈現了對人存在處境的關注,它觀察著晚清上海劇烈變動的價值原則中,個人所面臨的人性困境與痛苦。以此為核心,小說離開寓言回歸傳統,顯露出走向衰世的價值觀。而小說敘事手法「穿插藏閃」,是透過場景鏡頭來推移、串聯

情節進展,它不僅密織各列傳間的接合,更建構了一種現代主體的世界觀。 本文從存在處境的主題意識出發,探究小說各層面的處理,題材、終始結構、世界時空等等,最後發現了小說建構了現代主體的哲學。《海上花列傳》透過狹邪歡場的題材,掌握了身體感官和生活感覺,作為鋪展敘事的手法。它呈現主體的存在感,並且透過主體感覺,打造了晚清上海的世界結構。這種新的觀點,和西方現代性中強調在世的感性主體不謀而合。它顯示了透過存在主體的展現,晚清上海早已發生了某種現代轉向。 《海上花列傳》對現代世界開展其意義,緊扣著當代時空,在文學傳統上建構眾納萬有的主體世界。這種獨特的文學成果,不僅是要放進文學現代性的脈絡中理解,更是

要回歸本質,重新思考「小說如何書寫世界」之命題。

運動視界稿費的網路口碑排行榜

-

#1.運動雜誌的生存之道--運動雜誌所面臨的困境與網路媒體的崛起

主編楊東遠表示,透過人人皆可於網路上發表自己的看法賺取稿費,讓更多的人 ... 事實上以《運動視界》為主類型的網站,已經逐漸成為運動雜誌社的潛在 ... 於 shuj.shu.edu.tw -

#2.[疑問] 運動視界作家vs Josh - 看板BaseballXXXX | PTT體育區

josh跟運動視界感覺沒什麼交集吧為什麼會被討厭? 04/30 20:45, 5 F ... 要信運動視界水準情願相信JOSH至少專業趣味度都有 ... 文章打那麼長,都再騙稿費吧. 於 pttsports.com -

#3.運動視界嚴選好文 - Pinterest

靠自己的本事賺稿費,運動專欄作家變職業!. See more ideas about best ... 西雅圖霸王-Felix Hernandez - MLB - 棒球| 運動視界Sports Vision. More information. 於 www.pinterest.com -

#4.不會考試、很懂NBA,交大搶著要? - 天下雜誌

經營自媒體以外,他也替各大體育媒體,如運動視界、籃球筆記、籃球地帶 ... 拿專欄的稿費練習投放廣告,」他舉例,臉書廣告可以設定目標客群,能鎖定 ... 於 www.cw.com.tw -

#5.「運動視界稿費」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

運動視界稿費 資訊懶人包(1),運動視界稿費. ... 壓力與運動員猶如孿生兄弟,尤其在運動競技場上,準備上場選手少有不感受到壓力的,甚至前1、2天就感覺到焦慮和緊張。 於 1applehealth.com -

#6.[疑問] 運動視界作家vs Josh - Mo PTT 鄉公所

推gaga: 運動視界確實有人討厭Josh 而且不少04/30 20:44. → duct: 流量都被搶走了當然不 ... kang0419: 文章打那麼長,都再騙稿費吧04/30 20:46. 於 moptt.tw -

#7.關於台灣最棒的運動網站【運動視界】 你該知道的兩三事 ...

http://www.sportsv.net 愛你的運動,秀你的視界! ... 具影響力的個人運動媒體,讓您的觀點與創作被更多人看見,讓您的產出持續創造稿費與額外收益。 於 sgdyang.pixnet.net -

#8.徐志摩葬礼,陆小曼提一要求,张幼仪拒绝,陆小曼:你不懂志摩

自此,徐志摩成了陆小曼挣钱的机器,他担任几所大学的兼职老师,课余时间还要写稿赚取稿费。 纵然已经累成了陀螺,徐志摩挣的钱依然不够陆小曼挥霍的 ... 於 www.163.com -

#9.【創作碎碎念】002:在網路上寫MLB運動文章能夠賺到錢過活 ...

有別於一般傳統媒體邀稿並按字計酬的方式,視界是用文章的點閱數回饋稿費,最高的「名人堂」等級為一個點閱數0.07元,等同於1,000點閱數的稿費為70元。以 ... 於 vocus.cc -

#10.[板務] 一人一日發文總數五篇該不該包括box及live文? - 看板NBA

推Takasteric : 運動視界有稿費本來就是事實啊也沒人隱瞞 07/12 22:26. 推JRSmith : 運動視界至少還是自己寫的,動網都用抄的還有疑似工 07/12 22:26. 於 www.ptt.cc -

#11.調整公務員兼職認定標準 - 人間福報

台灣某大學校長擔任政務官時,以筆名在雜誌開設長期專欄,月收入五萬元,被監察院以長期固定寫稿領稿費,認定屬於違法兼職,移送公務員懲戒委員會,讓筆者想起從事圖文 ... 於 www.merit-times.com -

#12.[疑問] 運動視界作家vs Josh - PTT評價

最後因為Josh粉絲基數多而獲勝運動視界作家從此不再社團有關JOSH的貼文下陰陽怪氣而JOSH也開始 ... kang041904/30 20:46文章打那麼長,都再騙稿費吧. 於 ptt.reviews -

#13.網文稿費計算

提高稿費收入的詳細方法,可以看我寫的另一篇文章: 如何寫小說賺錢? ... 運動視界設有五種作者等級,依序由低到高為:「選秀選手」、「新人聯盟」、「小聯盟」、「大 ... 於 avisprovincialeroma.it -

#14.真實與幻影: 近世文人縱橫談 - Google 圖書結果

... 比如 1936 年他因參與「一二九運動」而遭清華大學解聘,對此他最介意的竟是「要被迫放棄在清華 ... 一交稿就有稿費。 ... 也許這些東西可以幫助我們拓寬歷史的視界? 於 books.google.com.tw -

#15.運動視界稿費 - 軟體兄弟

2015.5 月《運動視界》共14 位作家升級「大聯盟」及「小聯盟」啦! ,我寫我看我想我所希望的中職。 ... 這表示已經有越來越多人開始 ... ,稿費相關. 各作者等級的稿費收益 ... 於 softwarebrother.com -

#16.運動視界nba - 愛私教APP

運動視界 Sports Vision你的任务是保持足球球出你的目标职位的最好的足球守门员游戏中,你将扮演今年门将。 触摸屏和移动守门员手套,并保持足球在寻找净回。 祝你好运,玩 ... 於 isteachs.com -

#17.作者群第17頁 :: 百貨業者資訊

百貨業者資訊,LSW. 小聯盟. What's up everyone,我是一位熱愛運動比賽的體育迷~ 國小被灌籃高手所吸引從此變成籃球癡籃球狂。國中開始看NBA,小皇帝Lebro. 於 ds.iwiki.tw -

#18.電子商務管理專案實習成果報告

運動視界 為少數提供稿費的部落格社群平台,以瀏覽人次來決定稿費多寡,讓業餘的「運. 動專業」部落客獲取額外的稿費收益,此點因應現今新媒體的變遷,透過瀏覽人氣當作 ... 於 eeclass.ntsu.edu.tw -

#19.YOYOGO CRAFTHOLIC 世足西班牙猴大抱枕張志強筆耕賺 ...

YOYOGO CRAFTHOLIC 世足西班牙猴大抱枕張志強筆耕賺稿費救棒球 ... 今年初起,張志強開始在運動網站《運動視界》開闢「張班長週記」專欄,每周撰寫一 ... 於 wxez0141.pixnet.net -

#20.運動視界熱血體育作家的舞台- 華視新聞網

楊東遠對於運動的熱情,啟發了當年的讀者,變成運動視界的作者。 楊東遠也分享,「曾經有一個作者令人感動,他領到第一份稿費,就把錢捐給台灣棒球 ... 於 news.cts.com.tw -

#21.【爪看球】中職場上打得火熱、場外戰場更加激烈?

PTT; 運動視界Sports Vision; Rebas 野球革命; 官方平台 ... 也有興趣,不妨考慮去申請成為作者,除了可以分享個人的見解,也會獲得相對應的稿費. 於 dodolings.com -

#22.「運動視界稿費」+1

因此我想在這邊提議, 「只要有從點擊率賺直接利益(稿費)的文章,通通都要... aamay : 文中所提到的[運動視界]靠直接點擊數獲取稿費04/06 10:18. , 因應二代健保補充 ... 於 pharmacistplus.com -

#23.[疑問] 運動視界作家vs Josh - PTT推薦

運動視界 派大艦巨砲領軍一貧伏特加幕後支持反Josh勢力對上台南josh ... kang041904/30 20:46文章打那麼長,都再騙稿費吧. 於 pttyes.com -

#24.為何投稿文章總是石沈大海?那些你該知道的「小動作」

every little d. INSIDE · 運動視界 · Cool3c · 電影神搜 · 未來大人物 · 歐搜哇 · 商益 · 旗下節目. 多元服務. 於 www.thenewslens.com -

#25.中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點

一、為規範中央政府各機關(構)、學校(以下簡稱各機關學校)支給出席費. 及稿費之基準,特訂定本要點。 二、各機關學校邀請本機關學校人員以外之學者專家,參加具有政策 ... 於 www.most.gov.tw -

#26.Re: [問卦] 運動視界算內容農場? tom61815 PTT批踢踢實業坊

運動視界 不算內容農場啦,站方本身就有產出專業內容啊,在NBA 中職MLB,都有專業 ... 這邊所有作家都有稿費收入的,這裡還有作家專門靠寫作稿費當正職的,讓很多想從事 ... 於 www.ucptt.com -

#27.#NBA 運動視界的文章品質怎麼了? - 運動板 | Dcard

有人也覺得那邊的NBA廢文越來越多嗎,跟我三年前設書籤每天爬的感覺差很多,現在乍看之下盡是一些沒有整理消化後的,數據搭配LYS式的冗長廢話就上架了 ... 於 www.dcard.tw -

#28.運動視界徵才 - MAC免費軟體下載

運動視界 徵才,在Facebook 查看更多有關運動視界Sports Vision 的資訊. 登入. 忘記帳號? 或. 建立新帳號. 稍後再說. 相關的粉絲專頁. udn 瘋運動. 媒體/新聞公司... 於 filesmac.com -

#29.2022運動視界稿費-汽車保養試乘體驗,精選在Youtube上的開 ...

2022運動視界稿費-汽車保養試乘體驗,精選在Youtube的開箱影片,找運動視界稿費,運動視界稿費,Getty Images 免費,Getty Images 版權在Youtube開箱評測 ... 於 car.gotokeyword.com -

#30.韓國首爾

稿費. 羅威納混土狗. 大寮國中. 反背歌詞. 忘記使用者代號. 仙人掌面膜. 7 11 阿華田. ... Nba 運動視界. 美妝排名. 融資公司貸款. Pcgome. 富邦大樓. 於 fundacioneducacionemocional.es -

#31.各位師長鈞鑒

運動視界 :運動驚嘆號!2020體育運動學術團體聯合年會現場紀實(提及本校學資學院 ... 鏡週刊:【總統府與江湖番外篇】江湖兒女曾是做工的人化名「王曼妮」賺稿費(提及 ... 於 ap.itc.ntnu.edu.tw -

#32.陳松勇Chen Cong Yong 人物介紹 - 電影神搜資料庫

陳松勇早年支持黨外運動與民進黨,而認識李登輝之後,轉而支持國民黨。 ... 果然因此跟吳念真約聚餐並認識[23]陳松勇也曾幫吳念真向電視臺爭取到十萬元的稿費[16]。 於 www.agentm.tw -

#33.[板務] 專欄/部落格文章建議- 看板SP1_Baseball - PTT網頁版

... 想有在關心運動賽事的各位群組長、板主、球迷板友應該知道, 這兩年有一個叫「運動視界」的網站,在他們打著「給作者稿費」的旗幟下, 目前正以驚人的速度成長中。 於 www.pttweb.cc -

#34.成為作者- 運動視界Sports Vision

分享您所熱愛的運動內容,就可透過文章點閱人氣數來為您賺取稿費收益,一篇受到廣泛閱讀並源遠流長的好文章就會為您持續帶來像「被動收入」般的稿費收益。 於 www.sportsv.net -

#35.運動視界稿費、體育媒體、運動世界在PTT/mobile01評價與討論

運動視界稿費 在ptt上的文章推薦目錄 · [新聞] 北捷遇事不敢藏了!停駛20分影響千人 · [新聞] 大坂直美登富比世收入最高女運動員 · [情報] 2030杜哈亞運撞球成為正式項目 · [ ... 於 train.reviewiki.com -

#36.網文稿費計算 - Gavifrut

提高稿費收入的詳細方法,可以看我寫的另一篇文章: 如何寫小說賺錢? ... 運動視界設有五種作者等級,依序由低到高為:「選秀選手」、「新人 ... 於 gavifrut.com.es -

#37.體壇YouTuber 汪書廷球迷到記者寫稿、剪輯全靠自學 - Medium

當時每月都是運動視界中稿費最多的前兩名, 作者等級也一路升到最高等級的名人堂,這時他也決定辭去工作,往體育新聞發展。 汪書廷因為爸爸的關係,從小跟著看棒球, ... 於 medium.com -

#38.10万元级纯电SUV该选谁,几何E、比亚迪元还是哪吒潮400?

因为车身侧面的腰线设计收束不明显,因此元Pro 的车身看起来是有一些臃肿的,缺少了时下市场中流行的运动感;为了能够更加符合SUV 的定位,元Pro 车尾额外设计了一个备 ... 於 www.diankeji.com -

#39.寫在第22 年前 - 銀黑軍團Black & Silver

... 這中間靠著些推薦,接些外稿賺賺稿費,稿費不多,但成就感無價,也好在我工作自由、妻小也很給支持,讓年 ... 我的新blog 所在:運動視界銀黑軍團. 於 monster1228.pixnet.net -

#40.張誌強筆耕賺稿費救棒球2022 - 地方新闻新聞

今年初起,張誌強開始在運動網站《運動視界》開闢「張班長週記」專欄,每周撰寫一篇文章,分享當周在棒球賽事或教學上的心情點滴。 於 quweinews.com -

#41.黃子容雙手打理家庭幸福財 - 理財周刊

2012年5月22日 — 黃子容指出,大部分的收入來源以稿費、演講、通告為主,因此大小月十分明顯,1個月可能高達20~30萬元,少約5萬元,另外還包括投資出版社、書籍銷售等 ... 於 www.moneyweekly.com.tw -

#42.印尼慈濟學校華語課寫作稿費捐視障 - Yahoo奇摩運動

2021年11月19日 — 「13秒51,這成績是滿意的,但整趟過程這篇文章《田徑》陳奎儒跑出本季最佳木南道孝挑戰賽110公尺跨欄摘銀最早出現於WOWSight。 運動視界· 23 小時前 ... 於 tw.sports.yahoo.com -

#43.國立臺東大學高教深耕計畫活動類執行成果報告書

目的是藉由運動社群平台之一「運動視界」,瞭解其創立過程,提供的內容行銷, ... 1-4 運動世界等於開放式的寫作平台了解運動世界是以瀏覽量的數量來換取稿費也僅而. 於 nhecp.nttu.edu.tw -

#44.103.11.5『運動視界』楊東遠專訪

『運動視界』網站很特別的地方是,除了定位清楚,提供各項運動的新聞、影片及專欄,對於撰寫文章的作者,用文章產生的人氣的來算稿費~~對的機制,對 ... 於 towhereyouare104.pixnet.net -

#45.大事小情 - Google 圖書結果

视角改变视界,以至于改变了“世界”的模样,这是当今影视界乃至文化研究中一种流行 ... 一种力图阐释和评判作品的结论背后,实际上都有论者对土改、合作化运动的不同看法。 於 books.google.com.tw -

#46.運動視界Sports Vision - 【視界公告】熱情不該被澆熄、專業不 ...

【視界公告】熱情不該被澆熄、專業不該是免費。運動專欄作家不是夢,靠自己的本事賺稿費! 這個月我們「運動視界」有六位作者從「小聯盟」被拉上「大聯盟」囉~ 恭喜這 ... 於 zh-tw.facebook.com