運動黏滯係數單位的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王曉剛寫的 流體力學究竟在說什麼?:簡單讀懂流體力學的奧妙 和詹錢登的 泥沙運行學都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自樂果文化 和五南所出版 。

國立屏東科技大學 土木工程系所 楊樹榮所指導 蔡旻峰的 用過核子燃料最終處置緩衝材料土壤吸力行為 (2018),提出運動黏滯係數單位關鍵因素是什麼,來自於深層地質最終處置、緩衝材料、土壤水份特性曲線。

而第二篇論文淡江大學 機械與機電工程學系博士班 楊龍杰所指導 馮愛蓮的 拍翼微飛行器升力之數值與實驗研究 (2018),提出因為有 拍翼、準定常態、三維CFD、皂膜、升力、下洗的重點而找出了 運動黏滯係數單位的解答。

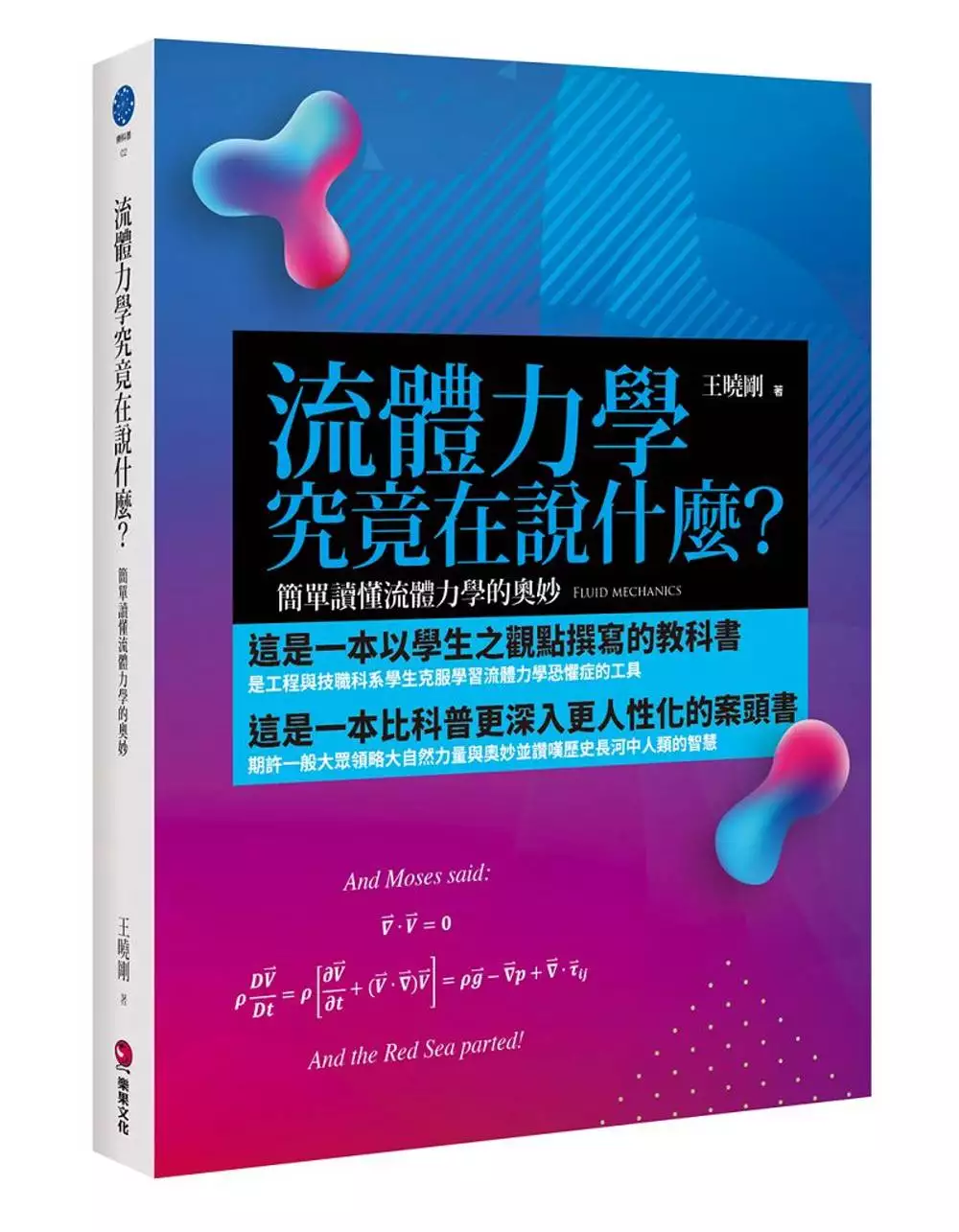

流體力學究竟在說什麼?:簡單讀懂流體力學的奧妙

為了解決運動黏滯係數單位 的問題,作者王曉剛 這樣論述:

這是一本以學生之觀點撰寫的教科書 是工程與技職科系學生克服學習流體力學恐懼症的工具 這是一本比科普更深入更人性化的案頭書 期許一般大眾領略大自然力量與奧妙並讚嘆歷史長河中人類的智慧 流體力學對於理工科系學生而言,似乎都是艱深的一門課,被「當」者大有人在,普通人更只能望其項背,而失去認識大自然的機會,殊為可惜,因為人類無論了解大自然與否,時時刻刻都生活在流體的世界中,不了解它就受其肆虐,了解它 就為我們應用造福人類,也許就是達到中國人所謂之天人合一境界吧! 流體力學並不難學,「順藤摸瓜、循序漸進」,從日常生活及大自然中觀察、比較,建立正確之基本觀念,加上一些邏輯分析與判斷來學習

,就可領略流體的奧妙,令人生畏的數學只是描述其美麗的工具而已。 本書跳出一般中英文教科書定理、公式、證明等見樹不見林之枯燥窠臼,尤其多年來與學生之教學相長中體會到學生學習的困難與盲點,以更簡單、更人性的方法解釋看似抽象的流體世界。

用過核子燃料最終處置緩衝材料土壤吸力行為

為了解決運動黏滯係數單位 的問題,作者蔡旻峰 這樣論述:

近年來,火力發電造成空氣品質下降,其副產物PM 2.5導致環境汙染加劇,為了降低空污問題,使用核能發電是有效的方法,然而待處置的高階核廢料,若處置不當將對生態環境及人體產生嚴重危害。當前國際間對於高放射性廢棄物的處置,採深層地質最終處置法,以避免高放射性廢棄物與地下水、海水與母岩接觸,因此先填裝於廢料罐後深埋於地底後,在周圍填入具顯著隔絕效果的緩衝材料預防核種釋出,防止受熱衰變和海水或地下水侵蝕而造成影響。因主成分為黏土礦物的BH膨潤土質地細滑且耐熱性佳,吸附水份的能力優良,所以選用為實驗緩衝材料。在試驗方法中,為模擬近場環境受高放射性廢棄物熱衰變影響及緩衝材料設置的厚度,共設計了幾種條件,

其分別於溫度40、60與80 ℃,利用三種單位重 1.6、1.7及1.8 g/cm3 的試樣BH膨潤土體,各別進行反應,探討其土壤吸力行為的影響。研究結果顯示,水汽平衡法可取得試體最終含水量、飽和度及對應之土壤吸力以繪製出土壤水份特性曲線。當試驗溫度越高時,容易吸附凝結的水分子,而導致重量增加,重量增加幅度於不飽和NaCl溶液影響最為劇烈,增幅為34~71%之間,另外試體經吸附與排除作用下,產生膨脹與收縮的現象,使得試體體積造成變化,而無法以定值表示,因此本研究以游標卡尺與近景攝影的方式進行體積之修正,其中近景攝影所量得之體積量較游標卡尺來得大,而試體產生膨裂與收縮的現象,影響試體之完整性,在

游標卡尺量測下,操作簡易、量測快速且數值能隨即取得,但人為因素影響甚劇且試體剝落的部分僅能忽視不計,其體積量普遍偏低。近景攝影拍攝耗時恐影響試體內部變化,須額外利用軟體分析較為繁瑣費時,不過試體破碎或剝落的部分可另外分析納入體積量,若有脹裂之縫隙也可妥善分析,因此本研究建議若試體有明顯的破碎、剝落或裂縫之產生以近景攝影為主,當試體外型大致無異時,則以游標卡尺量測,能快速且簡易取得。最終土壤水份特性曲線因改良條件之不同而有變化。水平土柱法隨環境溫度越低,加壓水柱入滲的情形越佳而擴散係數的幅度越大,當單位重漸增,其土壤間緊密程度越扎實,水份越不易通過,另外,土壤吸力行為影響水份特性曲線之結果,對此

造成不飽和水力傳導度的變化,不飽和水力傳導度受含水量、環境溫度與單位重所影響而不同,在相近的含水量下,單位重越大則不飽和水力傳導度越小。

泥沙運行學

為了解決運動黏滯係數單位 的問題,作者詹錢登 這樣論述:

泥沙運行學是探討泥沙在流體中沖刷、搬運和沉積的規律。本書以河道泥沙為主要對象,介紹泥沙的基本性質、泥沙在水裡的沉降速度、水流的基本特性、水流的拖曳力、泥沙的起動規律、沙波的特性、推移質的運動特性、懸移質的運動特性,以及輸沙量計算的原理與相關公式。應用範圍包括:地表沖蝕、河道輸沙、河道沖淤變遷、海岸漂沙、河口及海岸沖淤變遷、港灣淤積、水庫淤積及排沙措施等常見的泥沙問題。 全書以簡單易懂及循序漸進的方式編寫,旨在協助讀者建立清晰的物理觀念,提升分析泥沙運動現象的能力。每章均配合內容設計例題及詳細解析,並附有習題演練,利於大學以上具有理工背景的學生學習,也可提供給實務工

程師作為參考。

拍翼微飛行器升力之數值與實驗研究

為了解決運動黏滯係數單位 的問題,作者馮愛蓮 這樣論述:

為了探討拍翼產生的非定常態空氣動力機制,本文針對淡江微型拍翼飛行器(FWMAV)「淡江金探子」系列的升力,進行了較為全面的數值與實驗研究。 第一種方法是20 cm翼展「淡江金探子」之二維準定常態拍翼的運動學研究。其中可變形機翼的運動學實驗資料轉換為不同時間的有效攻角,並通過勢流理論計算出變形後機翼的升力係數值變化。在此,分析並描繪出機翼軌跡以及下行程和上行程拍翼運動的升力向量,初步顯示二維準定常態分析不足以充分描繪拍翼流場之全貌。第二種方法是進行「淡江金探子」在風洞中之三維流場CFD模擬。藉由數值和實驗升力數據的比較,希望顯示Dickinson升力機制中的平移和旋轉升力現象。比較包括將

3D翼面上產生的流線與之前的煙跡實驗數據進行比對,觀察到反向Kármán渦街,發現結果定性一致;使用3D立體攝影和COMSOL Multiphysics模擬對拍翼的動態運動進行比較,結果亦定性一致,然而CFD模擬已疲於描述拍翼行程轉換之轉翼現象;與風洞力規升力訊號比較,亦顯示初步的三維CFD模擬,還有改善空間,或者需要類似PIV三維流場觀測之協助。第三種方法是在PIV量測之外創新利用肥皂膜觀察10 cm翼展拍翼MAV「微型金探子」流場,量化出非定常下洗流的數值。拍翼機採用正交方式穿過皂膜,該皂膜色彩圖像特徵具有拍翼流場特殊的物理意義。根據質量守恆定律以及高斯定律,推導出皂膜的顏色或厚度場與拍翼

穿突皂膜引起的3D下洗流的定量關係。透過編寫MATLAB程式將標準波長圖表中的紅-綠-藍(RGB)顏色值與高速攝影機記錄下的拍翼皂膜彩色圖像進行比對,成功將色彩場轉換為皂膜厚度場,以及相關之時變下洗值與升力變化,涵括了平移升力與旋轉升力機制;皂膜下洗值約為風洞力規升力訊號數據之66%,且變化趨勢一致。拍翼流場是具有多個物理耦合的力學領域。由於機翼隨著時間的往復拍動並旋轉扭曲,因此對於這種可撓翼之移動邊界流動問題,本文上述三項工作成果有助於解釋升力的產生機制,從而提供設計開發拍翼機重要的參考。