道德責任的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦韓乾寫的 研究方法原理:論文寫作的邏輯思維(四版) 和林嘉文的 范仲淹與慶曆新政,一場失敗的變革:澄清吏治×富國強兵×厲行法治,從皇帝支持到罷官貶謫,政治改革的決心與悲歌都 可以從中找到所需的評價。

另外網站倫理傳統簡介也說明:我應該做什麼? 康氏倫理學(Kantian Ethics). 道德責任來自理性。 代表人物:康德(1724-1804)<純 ...

這兩本書分別來自五南 和崧燁文化所出版 。

淡江大學 國際企業學系國際行銷碩士在職專班 曾義明所指導 陳麗鳳的 非營利組織之社會責任-以國際獅子會台灣總會年度服務計畫為例 (2021),提出道德責任關鍵因素是什麼,來自於社會責任、企業倫理、非營利組織。

而第二篇論文國立臺北大學 企業管理學系 林俊佑所指導 李文婷的 企業社會責任懷疑與求職者應徵意圖及負面口碑之關聯:以組織吸引力為中介 (2021),提出因為有 企業社會責任懷疑、組織吸引力、求職者應徵意圖、負面口碑的重點而找出了 道德責任的解答。

最後網站道德責任- PanSci 泛科學則補充:我們雖過著平凡的生活,但那平凡卻可能是見死不救的,因為世界上仍有太多人在水深火熱當中,既然我們接受了小悅悅事件的觀點,那代表我們都有道德責任去捐助幫助窮困 ...

研究方法原理:論文寫作的邏輯思維(四版)

為了解決道德責任 的問題,作者韓乾 這樣論述:

論文撰寫必備書! 1.融會貫通論文寫作的What→How→Why,闡述學術研究的邏輯思維。 2.完整說明論文寫作的邏輯思維:發現問題、分析問題、文獻回顧、研究方法、驗證研究結果與討論等寫作思維程序。 3.是適合學生寫論文、研究人員寫研究報告、政府施政政策與企業決策分析、計畫的擬定與評估、環境影響評估等各種研究的工具書。 研究方法,是每一位研究生與學者必須具備的基本能力。 無論研究主題為何,擁有良好的問題意識與分析、透過嚴謹的方法論得出研究成果,才能獲得學術界的肯定。 【從邏輯思維出發,剖析學術研究本質】 「科學」是什麼?「可研究的問題」是什麼?從問題

意識、文獻回顧、定量與定性研究的整合、實驗與調查、學術倫理,到論文寫作的風格及發表。本書結合研究方法的理論與論文寫作的步驟做詳盡的說明,更重要的是學術研究思維邏輯的闡述。帶領研究工作者一步一步地建立思考程序,寫出具有學術價值的論文。 【量化與質性研究方法的結合,使用日漸廣泛而且益趨成熟】 研究方法中,除了質性(定性)與量化(定量)兩個主要的研究方法外,還有汲取兩者優點並加以結合,開拓出研究方法第三條道路的「定性與定量混合的研究設計」。本書針對質量混合的研究設計加以闡釋,以期獲得更全面、更完整的研究方法,成就理想的研究成果。

道德責任進入發燒排行的影片

盲彎超車最終就是死路一條,不是你死就是他死。因果關係如何沒人可以確定,但是沒法律肇責不代表沒有道德責任。天不時、地不利、人不合,願大家多謹惕自己。

Bike: Kawasaki Ninja 400 川崎忍400

MotoVlog 244 摩托日記第二百四十四篇

Outro Music: Trixtor - Just This Once

00:00 開頭/新聞

00:41 盲彎超車

02:20 預留後路

04:50 山路超車線設計 Turnout

06:26 Turnout 範例 (慢車用)

08:04 特殊 Turnout (慢車,迴轉用)

非營利組織之社會責任-以國際獅子會台灣總會年度服務計畫為例

為了解決道德責任 的問題,作者陳麗鳳 這樣論述:

一個已開發民主國家的組織通常由三個部門組成,分別是政府部門、企業部門及非營利部門。而企業社會責任觀念早已成為企業經營課題裡不可分割的一環。基於臺灣企業於此次疫情中,主動肩負起社會責任,本研究期待研究結果將能提供給慈善團體在從事公益活動時,以實作成效的呈現、未來需要改進方式及如何使活動更成功,在研究目的上分為三點:1、國際獅子會如何與企業合作共同發揮公益效益。2、評估個案中福祿壽囍個案實際運作與預期效果。3、依個案研究結果,提供給研究慈善團體在從事公益活動時,需要改進之處與參考。本研究採用個案研究法(The Case Study Method),並且採用Carroll(1991)所提出的企業社

會責任模型為架構,以國際獅子會台灣總會(MD300)為研究對象,以個案「福、祿、壽、囍」之企劃執行成效為研究,針對「執行結果」、「五大志業」宗旨與「八大目的」做分析參照。針對「宗旨符合程度」與「企劃執行結果」得出以下結論:國際獅子會1、對比經濟責任部分:社團執行公益活動所需要的相關物品採購,皆由獅子會會員企業負責,會員企業從事公益活動時的商業行為,讓相關產業的企業受益,會員們得到了利益才會留在社團持續進行公益活動。2、對比法律責任部分:嚴禁在社團宣揚政治理念及贊助宗教行為。3、對比道德責任部分:社團不再只是侷限在捐款贊助行為,更加注重內部教育訓練。4、對比慈善責任部分:會員們秉持從事公益活動的

信念,對會持續做有益的事情。在實務建議上有以下幾點:1、建議未來結合公益社團的力量。2、建議延續公益企劃案的運作願景。3、建議未來公益企劃項目以SDGs(Sustainable Development Goals)指標為準。在全球日益關注企業社會責任成果之下,翻轉過去公益團體僅能捐贈物資給予弱勢團體的狹隘做法,建議未來可以進一步將慈善公益結合環境與社會議題,有利於全球共同努力、邁向永續發展。

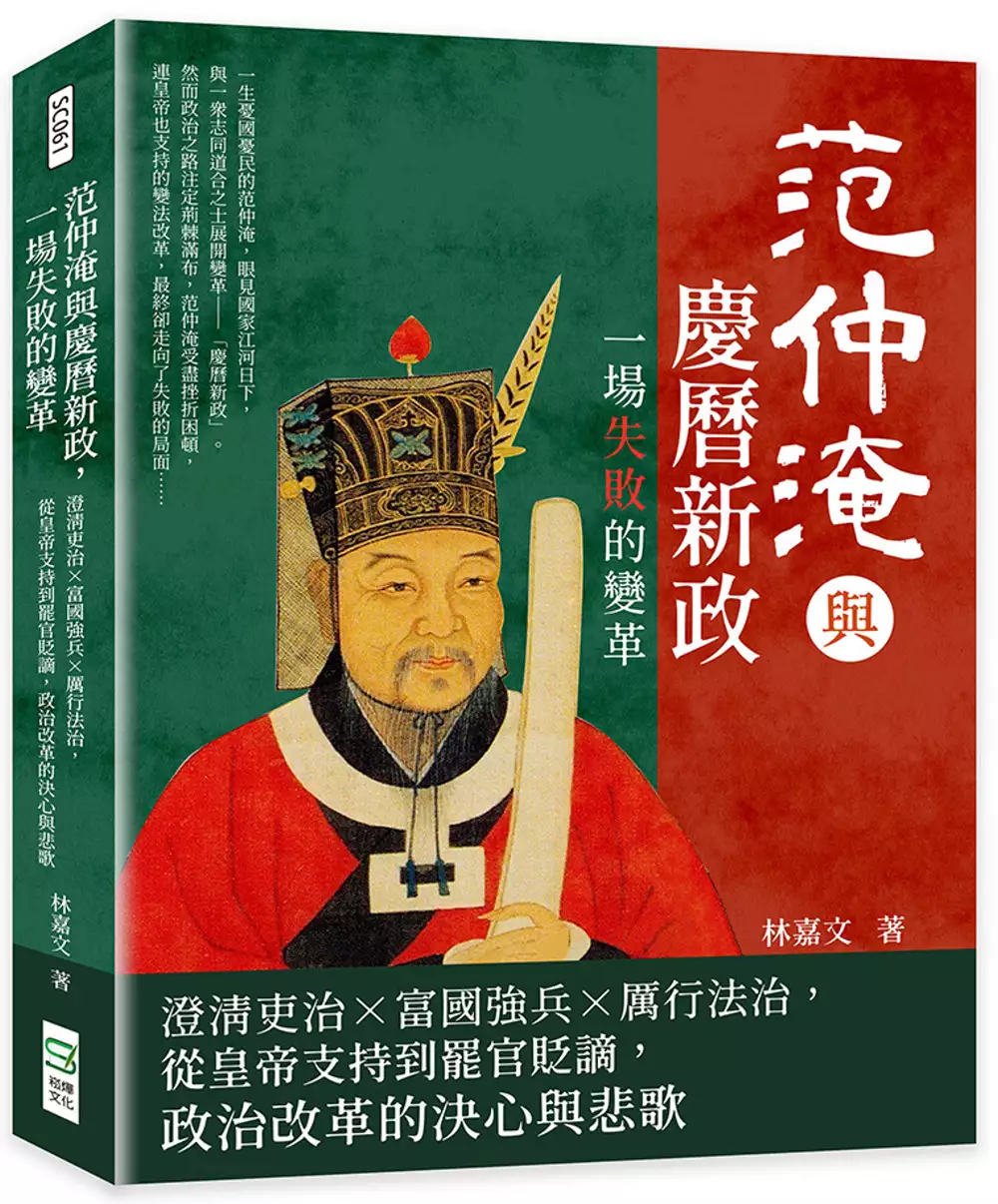

范仲淹與慶曆新政,一場失敗的變革:澄清吏治×富國強兵×厲行法治,從皇帝支持到罷官貶謫,政治改革的決心與悲歌

為了解決道德責任 的問題,作者林嘉文 這樣論述:

「先天下之憂而憂,後天下之樂而樂。」 一生憂國憂民的范仲淹,眼見國家江河日下, 連年對外用兵,卻戰戰皆敗; 走後門之風盛行,內部體系搖搖欲墜, 遂與一眾志同道合之士展開變革——「慶曆新政」。 然而政治之路注定荊棘滿布,范仲淹受盡挫折困頓, 連皇帝也支持的變法改革,最終卻走向了失敗的局面…… ▎范仲淹的早年經歷與北宋前期的政治局勢 以往學人論及宋初內政之弊,常論及所謂「三冗」或「四冗」,然實質上,冗官、冗兵、冗僧尼皆涉及財政,即涉及冗費問題。宋人論內政,常有故作驚人之論,實屬一種先聲奪人的講演策略。士大夫常誇大內政之弊的程度,藉以抬高自己進言的價值。北宋的內政之弊自然是存在的,

但以往的學說,多依宋人或明清士人的舊說,所謂「三冗」、「積貧積弱」,都在客觀上有實際問題與之相對應,卻並不意味北宋當時的問題就確切地分作這三點。 .范仲淹的成長背景與官宦之路 .宋遼關係與澶淵之盟 .北宋積弊已久的隱憂:財政失調、軍事不振和吏治問題叢生 ▎仁宗朝初年的士人結盟與朋黨政治 在以范仲淹為代表的封建儒家士大夫那裡,臣子維護正統的封建禮教乃是一種道德準則,這便是他們不遺餘力、前仆後繼地進言劉后促其還政的思想動力了。宋代的士大夫是很講究儒家道德的,孔子講:「德之不修,學之不講,聞義不能徙,不善不能改,是吾憂也。」身為「以天下為己任」的政治家,范仲淹他們更看重一個人

德行的完善與否,所以哪怕有礙仕途,盡進忠言都是被作為一件儒家士大夫的道德責任而不能被改變的。 .朋黨:范仲淹遭貶的前因後果 .政治上的聲援:梅堯臣、余靖、尹洙、歐陽脩 .西夏國成立:來自外族異域的壓力,改革迫在眉睫 .劉后「內降」:走後門之風逐漸氾濫,平庸之輩掌握大權 ▎革新思潮下志同道合的人與慶曆新政 封建專制時代統治階級政治改革,不論前臺的政治家表現得如何出彩,幕後的專制君主總少不了要發揮作用。朝廷要改革,往往少不了摻雜皇帝個人意志。宋仁宗之所以能夠成為專制君主中飽受後世讚譽的皇帝,關鍵在於他得士大夫之心。這種受士大夫擁護的狀態,與當時他個人的政治理念諳合於士林

的革新訴求有關。宋仁宗有一種強烈的角色意識,帝王的身分令他加強了自我的道德約束,同時也讓他承擔了更多的責任心。 .〈慶曆聖德頌〉與蘇軾 .宋初三先生:孫緮、石介、胡瑗 .歐陽脩對北宋革新運動的影響 ▎新政的夭亡與北宋的士大夫精神 北宋在慶曆之後,士大夫的參政積極性異化,和而不同的政治環境走向極端,開始了激烈的黨爭,一直蔓延到南宋,黨爭對宋代政治產生了極大的影響,這使得士大夫形成了一種絕對的二元思考。作為宋代較早的黨議、黨爭運動,慶曆新政時期種種事件的歷史表述,都被人用這種二元黨爭的思想重寫並進行了建構。 .革新派的打擊——奏邸之獄:蘇舜欽是否蒙受了冤獄? .慶

曆新政與王安石變法之間的關係 .慶曆新政的失敗原因 .慶曆新政與皇權士權之爭的關係 .慶曆新政的歷史影響 ★特別附錄: 晚唐至宋初社會歷史大背景與慶曆新政 關係、典範、歷史想像──對歷史研究的若干隨想 本書特色 北宋的慶曆之際是宋代一段極為重要的時期,這一時期的政治、文學、思想等領域都發生著變動。仁宗朝初期,范仲淹及其領導的革新士人群引領起了一股高昂的士風,掀起了北宋士大夫政治的一個高潮。本書將針對此話題及相關層面做出清楚的整理和分析,並在過程中融入作者對宋代政治史、思想史研究的理解與看法。

企業社會責任懷疑與求職者應徵意圖及負面口碑之關聯:以組織吸引力為中介

為了解決道德責任 的問題,作者李文婷 這樣論述:

隨著社會對企業行為期望的變化,CSR的概念包含了更廣泛的責任,社會大眾不僅提高對企業在社會和道德責任上的期望,而且對公司如何執行企業社會責任也更加關注(Dawkins & Lewis, 2003;Schmeltz, 2012)。當CSR的支持聲浪與正面價值一面倒的同時,由於資訊流通越來越快速,現今人們對企業行為變得更加了解,再加上近來媒體上披露企業的不當行為與假新聞,種種因素造成社會大眾對企業的信心下降(Edelman, 2015;Skarmeas & Leonidou, 2013),進而使人們傾向於質疑企業從事企業社會責任的「動機」與「目的」,社會大眾產生對CSR的動機歸因與懷疑態度,將使

得關於CSR懷疑論的議題之重要性和影響日益增加。此外,對於公司而言,由於知識型工作者的需求增加,員工的角色與重要性也日益增加(Hejjas, Miller & Scarles, 2019)。因此,吸引優秀的人才對組織帶來優勢的重要性不言可喻(Ployhart, 2006;Harari, 1998),而CSR懷疑對求職者行為造成之影響亦是企業於徵才過程中需考量的重大因素。本研究以臺灣地區之潛在求職者為樣本,探討求職者感知CSR動機與CSR懷疑之關係,並以組織吸引力為中介變項,分別探討CSR懷疑和求職者應徵意圖及CSR懷疑和負面口碑間之中介效果。本研究於臺灣地區透過人際網絡進行立意與滾雪球抽樣並發

放紙本問卷,有效問卷為208份,並使用SPSS與AMOS統計軟體進行資料分析。從研究結果可以得知(一)CSR懷疑與利己、策略、利益相關者驅動動機呈正相關,而與價值驅動動機呈負相關;(二)CSR懷疑與組織吸引力呈負向關係;(三)組織吸引力與求職者應徵意圖呈正相關,與負面口碑呈負相關;(四)組織吸引力為CSR懷疑與求職者應徵意圖之間的中介變項,且為部分中介。根據研究結果,本研究建議企業可透過宣傳或舉辦活動等方式改善其CSR活動在求職者心目中之動機,同時亦能提升求職者對CSR活動的印象,以建立良好的信任關係,進而提高組織吸引力。此外,藉由較高的組織吸引力,可以帶動求職者應徵意圖的提升,使企業於徵才時

更具優勢,同時亦能減少企業之負面口碑,以提升企業形象。

道德責任的網路口碑排行榜

-

#1.心理治療的道德責任| 優惠推薦2023年3月- Rakuten樂天市場

推薦您在樂天市場挑選心理治療的道德責任,享樂天市場限定優惠,再享天天1%回饋無上限,付款可使用樂天點數、ATM、信用卡、LINE PAY、先享後付、貨到付款等多元支付, ... 於 www.rakuten.com.tw -

#2.廖育正_朱子心性論可以回應道德責任歸屬嗎?.pdf

在談論道德責任(moral responsibility)歸屬時,一種常被接受的看法是:某人對某事具有道德責任,若且唯若某人在自由意志下,促使了某事的發生。 於 www.academia.edu -

#3.倫理傳統簡介

我應該做什麼? 康氏倫理學(Kantian Ethics). 道德責任來自理性。 代表人物:康德(1724-1804)<純 ... 於 web.thu.edu.tw -

#4.道德責任- PanSci 泛科學

我們雖過著平凡的生活,但那平凡卻可能是見死不救的,因為世界上仍有太多人在水深火熱當中,既然我們接受了小悅悅事件的觀點,那代表我們都有道德責任去捐助幫助窮困 ... 於 pansci.asia -

#5.諾貝爾大師談遠見、道德、責任 - 人間福報

諾貝爾大師談遠見、道德、責任 ... 【本報中壢訊】一九九一年諾貝爾化學獎得主理察‧恩斯特(Richard R. Ernst)昨天在中央大學演講,分享他的治學態度與人生 ... 於 www.merit-times.com -

#6.《心理治療的道德責任:面對個案的專業倫理》 - 心靈工坊

《心理治療的道德責任:面對個案的專業倫理》. Soul Searching: Why psychotherapy must promote moral responsibility. 作者:威廉.鐸賀提(William J. Doherty) 於 www.psygarden.com.tw -

#7.心理治療的道德責任: 面對個案的專業倫理 - Ex Libris

台北市: 心靈工坊文化事業股份有限公司 Taibei Shi : Xin ling gong fang wen hua shi ye gu fen you xian gong si 2004 Chu ban.;初版. 心理治療的道德責任: 面對個案 ... 於 julac-hku.primo.exlibrisgroup.com -

#8.【上海直擊2】衛哲談「當責」~即便無法律缺失 - 數位時代

法律責任是會追著你來的,但道德責任要作為企業家,作為CEO去勇於承擔,因為道德責任並沒有在制度上規定,什麼時候,什麼地方,什麼問題由你去承擔。」. 於 www.bnext.com.tw -

#9.品牌策略:企業負起道德責任是否可激起消費者的購買動機?

CSR(Corporate social responsibility 翻譯:企業道德責任)是歸屬於社會道德觀和法律的框架裡,而所牽扯的責任包含經濟、法律、道德和社會(如下 ... 於 www.expbravo.com -

#10.從道德運氣看道德責任與運氣均等主義__臺灣博碩士論文知識加 ...

張育銘 · Yu-Min Chang · 從道德運氣看道德責任與運氣均等主義 · On Moral Responsibility and Moral Egalitarianism through Moral Luck · 林遠澤. 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#11.道德责任

在哲学领域,道德责任是指根据个人的道德义务而从作为/不作为的行动中获得赞扬、责备、奖励或惩罚的状态。对“道德义务”的定义是伦理学的首要关注。哲学家将负有道德 ... 於 www.wikiwand.com -

#12.亞里斯多德之責任理論: 道德責任作為法律責任之基礎 - 政治大學

此外,亞里斯多德這種作法,. 其實也是為了要提供一個更好的法庭說服方式,以解決惡行的法律責. 任問題。 亞里斯多德的道德責任理論之基本構想在於,惡行並非出自偶然. 的 ... 於 oldthinker.nccu.edu.tw -

#13.企業之社會責任 - 中央大學

一、釋名:(企業之社會責任有哪些重要的倫理議題?) 企業不僅是法人組織或者是社會團體,更是一個道德行動者(moral agent)。 企業作為一個道德的行動者,就應對其 ... 於 in.ncu.edu.tw -

#14.聖座:各國有道德責任來救濟烏克蘭難民- 梵蒂岡新聞網

聖座:各國有道德責任來救濟烏克蘭難民 ... 因此,國際社會有道德上的義務為他們和他們的家庭提供援助,包括短期和長期的在内。 於 www.vaticannews.va -

#15.激进意志论的困难与无意志的道德责任 - 知乎专栏

回到生活实践,我们发现,实际生活中的责任追究,诉诸的并非意志,而是因果链。道德是进化形成的复杂因果回路,其承担者是道德因果链上容易被改变的环节。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#16.企業社會責任(CSR)是什麼?舉星展為例子來說明 - DBS Bank

所謂的「企業社會責任(Corporate Social Responsibility,CSR)」,一般泛指企業進行商業活動時,在各方面皆達到甚至超越法律、公眾、道德層面所要求之標準。 於 www.dbs.com -

#17.法國高中生哲學讀本2:人能自主選擇而負擔道德責任嗎 思考 ...

法國高中生哲學讀本2:人能自主選擇而負擔道德責任嗎──思考道德的哲學之路. 綜合推薦; 新上市; 月銷量; 價格; 篩選. 商品分類; 品牌. 於 m.momoshop.com.tw -

#18.社會道德責任,moral and social duty,元照英美法詞典 - 高點法律網

社會道德責任. 解釋. → moral obligation ( 撰). ☆ 近期熱門優惠☆. 想瞭解相關課程請填妥下列相關資料,服務人員將儘速與您聯繫。 詢問類科:. 請選擇, 律師司法官 ... 於 lawyer.get.com.tw -

#19.李姓中壢選民- <雞排妹承載的道德責任帶來勇氣,奮力對抗輿論 ...

展覽只是一時,受害者的創傷復原困難且漫長,而她卻不找專門的組織團體合作,這些人的人生她打算怎麼陪伴?還是說,性騷/性侵的故事寫來就好,需要報警的、驗傷的、心理 ... 於 m.facebook.com -

#20.道德责任的意思(解释)

道德责任 ; 繁体道德責任 ; 拼音dào dé zé rèn ; 注音ㄉㄠˋ ㄉㄜˊ ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ ; 浏览0次 ... 於 www--hkm168--com.proxy.szu.edu.cn -

#21.心得分享:走出冷漠〜<心理治療的道德責任:面對個案的專業 ...

這是一種很原始、很溫暖的「人味」,在雙方的對話交流中自然而然地流露。 本文作者:柯莞娟 實習心理師. 書籍簡介:. 1.書名:<心理治療的道德責任:面對 ... 於 yucheng188.pixnet.net -

#22.搞懂CSR 關鍵20問一次解答| 林珮萱 - 遠見雜誌

「企業社會責任」是指企業的營運行動必須合於社會道德的行為,還必須對所有利害關係人(stakeholders)負責,而不單單對股東(shareholders)負責。 這裡 ... 於 www.gvm.com.tw -

#23.譚德塞:追查新冠源頭屬道德責任所有假設須探究清楚 - 香港01

世界衛生組織(WHO)總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)3月11日強調,追查新冠病毒源頭是道德責任,所有假設都必須探究清楚。為紀念世衛. 於 www.hk01.com -

#24.知識天地

自由與責任. 許家馨副研究員(法律學研究所). 「道德責任」(moral responsibility)是人類生活中一種很普遍而且根深蒂固的概念與實踐。這個概念用. 於 newsletter.sinica.edu.tw -

#25.道德與氣候變遷

就必須盡力減少溫室氣體排放,當氣候責任的分配導致利益衝突,就會引起道德. 的問題和爭論. 再次,政府間氣候變遷專門委員會(Intergovernmental Panel on Climate Change,. 於 libap.nhu.edu.tw -

#26.道德責任- 教育百科

名詞解釋: 「道德責任」從消極方面言,蘊含因行動而接受譴責的意願;從積極表現方面言,必須含有一種義務感。所謂義務感是指一種道德決定加在一個人身上的感覺。 於 pedia.cloud.edu.tw -

#27.102/09/30-李世光教授【學術研究與道德責任

102學年度「學術倫理宣導」系列講座-102/09/30-李世光教授【學術研究與道德責任:進入學術領域的第一課】(12:00-14:00) · 回首頁 | 轉換簡體 | English. 於 event.tmu.edu.tw -

#28.企業社會責任- 道德規範 - Fortinet

主要影響領域 · 負責任地使用產品 · 多元化、公平與包容 · 資訊安全和隱私 · 商業道德. 於 www.fortinet.com -

#29.對依賴者的道德責任:另一種詮釋「福利依賴」的觀點

資料識別:: A02025786; 資料類型:: 期刊論文; 著作者:: 洪惠芬(Hung, Huifen); 主題與關鍵字:: 福利依賴福利國家新右派道德責任依賴關係搭便車Welfare dependency ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#30.專業道德為何重要? | 為何要恪守道德? | 香港商業道德發展中心

一個有高度誠信水平的人會遠離未必違法的「灰色地帶」,而專業道德能使人在面對道德 ... 專業精神意味着要肩負道德責任,因為公司、客戶或市民大眾均倚靠從業員的專業 ... 於 hkbedc.icac.hk -

#31.何謂責任責任似乎是一個很空洞、寬泛的抽象的概念

不. 履行道德責任,會受到道德的譴責和良心的拷問;不履行法定責任,會受到法律. 的追究和制度的懲處。 3、責任和權利是對立的統一。沒有無責任的權利,也沒有無權利的責任 ... 於 wwwv.tsgh.ndmctsgh.edu.tw -

#32.所以四個方向的用路人都沒有主動過去關懷,但義交也只有一個 ...

你認為站在一旁看的用路人有道德責任嗎. 發表日期: 2022 / 06 / 15. 題目一:在通勤的途中,你目擊一個在十字路口 ... 於 hahow.in -

#33.第2章企業道德和社會責任

最基本的道德和社會責任已制定為法律和規定,鼓勵企業符合. 社會標準、價值觀和態度。然而,所有被社會認為不道德的行. 為並不一定違法,且合法性和道德的考量也會隨著時間 ... 於 www.bestwise.com.tw -

#34.道德責任- 翰林雲端學院

公務人員因為言行不當,人民對其失去信任,其威信盡失,難以繼續執政,雖未違法,仍被認為有道德責任。 於 www.ehanlin.com.tw -

#35.漢典“道德责任”詞語的解釋

道德责任 網路解釋. 百度百科. 道德責任. 道德責任是人們對自己行爲的過失及其不良後果在道義上 ... 於 www.zdic.net -

#36.從道德責任能力定義自由意志 對一個實用主義提案的審思 ...

王華,ERICDATA高等教育知識庫:兩岸教育學術期刊,文獻專論,教育法規,教育案例等,科技部TSSCI學術核心期刊,EBSCO收錄期刊. 於 ericdata.com -

#37.Frankfurt的道德責任觀

Frankfurt的道德責任觀. 執行期限: 0000-00-00 ~ 0000-00-00. 補助單位: 國科會. Loading... 於 philos.site.nthu.edu.tw -

#38.社交媒體的道德責任- 晴報- 生活副刊

社交媒體的道德責任 ... 聯合利華行銷長(CMO)Keith Weed在加州的互動廣告協會領袖會議上演說,指社交媒體的信任度低,在美國只有三成人相信社交媒體,卻有 ... 於 skypost.ulifestyle.com.hk -

#39.道德責任英文- 英語翻譯

道德責任 英文翻譯: ethical responsibilities…,點擊查查綫上辭典詳細解釋道德責任英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯道德責任,道德責任的英語例句用法和解釋。 於 tw.ichacha.net -

#40.二手書博民逛書店英文原版罕見道德責任與金融危機第42卷 ...

二手書博民逛書店英文原版罕見道德責任與金融危機第42卷moral Responsibility And The Financia ... 賣場50%為【簡體】二手書,下單前【問與答】詢問存貨!超重費另計!商品 ... 於 tw.mall.yahoo.com -

#41.顧客意見調查獲得賠償的權利廠商對於所販售的商品,應該承擔 ...

企業對消費者的基本責任; 產品責任; 廣告與人員銷售的倫理問題 ... 1.1 企業必須承擔消費者基本責任的理由. 1.2 消費者的基本權利. 1.3 企業的道德責任. 於 my.stust.edu.tw -

#42.道德思考與應用:企業人資管理的道德問題 - myweb

根據調查,勞工表示雇主不給加班費的原因,主要是「公司告知是責任制」。其餘則是因為擔心影響考績升遷、獎金或失去工作所以不敢提出申請;或公司採補休取代加班費,卻因 ... 於 myweb.scu.edu.tw -

#43.道德責任| 環球天道傳基協會

醫療人員有責任安排把病人交託到其他合適的醫療人員手上延續治療,否則就犯了「拋棄病人」的過失。 場景二﹕Acupuncture(針灸). 「針灸並非精神科醫生的 ... 於 tdww.org.hk -

#44.COVID-19大流行3週年譚德塞:病毒溯源是道德責任

世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)說,COVID-19病毒溯源是一項「道德責任」(moral imperative),所有假設都必須被好好探索 ... 於 www.rti.org.tw -

#45.心理治療的道德責任:面對個案的專業倫理

心理治療的道德責任:面對個案的專業倫理( ... Not rated yet! ... Retail store and online prices may vary. Delivery time required depends on your selected option. 於 singapore.kinokuniya.com -

#46.【慈濟研究系列講座】塑造一個保護自然環境的道德責任

耶魯大學2016年的「環境保護績效指數(EPI)」顯示,在所有東亞的國家裡,臺灣在十年內的改善率是最高的;更有學者發現,臺灣人道主義的佛教徒貢獻, ... 於 www.tcnews.com.tw -

#47.軍人被殺英相批臉書:未盡道德責任- 國際 - 自由時報

兇手犯案前曾在臉書上討論殺人計畫,臉書卻「知情不報」,導致一名軍人慘遭殺害,英相卡麥隆痛批臉書已淪為恐怖分子的避風港,未盡到通報的「道德責任」。 於 news.ltn.com.tw -

#48.弗蘭肯斯坦的道德責任 賦予怪物生命的人,要對怪物的行為負責

我的文章〈弗蘭肯斯坦的道德責任──關於中國市場化改革的思考〉發表於3個月之前。首先以英語發表,然後是匈牙利語。我無法判斷這篇文章整體引起的 ... 於 opinion.cw.com.tw -

#49.低等生活:捐錢的道德責任 - 東方日報

看到四川地震的悲慘場面大展示,我們可以無動於衷嗎?當然不可以。但可以不捐錢嗎?而我當然認為是可以不捐,尤其當你知道捐款將有可能下落不明。 於 orientaldaily.on.cc -

#50.道德责任-翻译为英语-例句中文 - Reverso Context

使用Reverso Context: 国际社会负有确保保护易受伤害者的道德责任。,在中文-英语情境中翻译"道德责任" 於 context.reverso.net -

#51.道德责任的意思 - 汉语词典

词语解释. 道德责任(道德責任)[ dào dé zé rèn ]. ⒈ 人们对自己行为的过失及其不良后果在道义上应承担的责任。在社会生活中,人们对自己的行为具有一定的选择自由, ... 於 cidian.qianp.com -

#52.國立新竹高工圖書館WebOPAC 線上公用目錄查詢

書名:, 法國高中生哲學讀本2 人能自主選擇而負擔道德責任嗎?:探討道德的哲學之路. 作者:, 侯貝(Robert, Blanche)著. 輔助作者:, 梁家瑜譯. 於 lib.hcvs.hc.edu.tw -

#53.公众人物的道德责任问题研究-手机知网

公众人物的道德责任问题研究,公众人物;;公共空间;;道德缺失;;道德责任;;道德影响力,公众人物亦称公共人物,是指在一定范围内具有重要影响,为人们所广泛知晓和关注, ... 於 wap.cnki.net -

#54.自由意志與道德責任 - 淘寶

歡迎來到淘寶Taobao文思泉圖書專營店,選購自由意志與道德責任,ISBN編號:9787214041814,書名:自由意志與道德責任,作者:徐向東主編,定價:40.00元,編者:徐向東 ... 於 world.taobao.com -

#55.懲罰不倚賴道德責任 - 哲學哲學雞蛋糕

這時,如果我們可以在不談論道德責任的情況下證成懲罰,法律的正當性就不會因為那些和自由意志有關的形上學問題還沒被解決,而蒙上陰影。 我的論證有兩個部份,第一個部份 ... 於 phiphicake.blogspot.com -

#56.企業道德責任 - 華人百科

在企業內部和外部的各種利益關系中,必然形成企業道德義務和責任的依據。 其次,企業是人們因社會契約而締結起來的法人組織。企業法人是指按照法律規定程式設立,有一定的 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#57.个人对(气候变化的有害后果)因果关系和道德责任 ... - X-MOL

而且,似乎诺尔特努力的许多意义在于它对个人道德责任的潜在影响。如果没有这样的含义,知道美国人的平均温室气体排放量有多有害,而不是集体知道危害,这将不再是 ... 於 www.x-mol.com -

#58.從帶血的鑽石到帶血的棉花——企業道德責任司法追究的艱難道路

不過,事實上,類似的責令企業遵守倫理道德擔負環境以及社會責任的法律在法國的司法系統早已存在,但是,以往的經驗顯示不足以追究企業的刑事 ... 於 www.rfi.fr -

#59.[課程資訊]公職人員利益衝突迴避法與道德責任

日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 於 csditn.tainan.gov.tw -

#60.儒家“個人”的道德身份與道德責任

儒家“個人”的道德身份與. 道德責任. 蔡昱*. 我們當前需要的是真摯的哲學。所謂真摯的哲學,不是為了表. 徵的完美簡潔而無限抽象,以至扭曲生活本真的哲學;相反,它是. 於 ejournals.lib.hkbu.edu.hk -

#61.道德責任 - 阿摩線上測驗

9 會計師執業應負的法律責任,除了民事責任之外,尚包括下列何者? (A)行政責任與刑事責任 (B)行政責任與道德責任 (C)保證責任與行政責任 (D) ... 於 yamol.tw -

#62.標普泛亞區道德責任精選紅利機會指數 - S&P Global

標普泛亞區道德責任精選紅利機會指數追蹤泛亞區有社會責任意識、高股息率股票的表現。股票必須有不到5%的收入投資於酒類、博彩業、豬肉和菸草,方會納入該指數。 於 www.spglobal.com -

#63.企業倫理與企業社會責任意涵之探討

處理違背道德事件,避免對利害關係人產. 生利益損失之消極影響,此外,企業也應. 該具備足夠處理類似事件的能力,並且能. 透過制訂適當政策與程序而有利於企業徹. 底遵循 ... 於 www.sfaa.gov.tw -

#64.在野:「動態清零」不可持續的原因,與官僚系統徹底缺失的 ...

在野:「動態清零」不可持續的原因,與官僚系統徹底缺失的道德責任. 掌握着權力之舵的人以「宏偉」的設計賦予抗疫鬥爭以合法性,官僚體系賦予它工具, ... 於 theinitium.com -

#65.高兆明:道德责任:规范维度与美德维度 - 爱思想

在伦理学中,道德责任有两个不同方面的理解:其一,职责义务担当。这指向行为主体应当担当或履行的道德义务、职责,旨在揭示自由意志行为者应当做些 ... 於 m.aisixiang.com -

#66.水秉和:談談俄烏戰爭涉及的道德責任問題 - 兩岸犇報

如此,道德責任應當由誰負,一目瞭然。 基於這個認知,任何其他的論點,如:美國2014年在烏克蘭搞了顔色革命,製造出 ... 於 chaiwanbenpost.net -

#67.責任與控制:一種道德責任理論 - 博客來

書名:責任與控制:一種道德責任理論,原文名稱:Responsibility and Control,語言:簡體中文,ISBN:7508028325,頁數:259,出版社:華夏出版社,作者:[美]約翰· ... 於 www.books.com.tw -

#68.拜登:打針是道德責任- 國際- 香港文匯網 - 文匯報

拜登偕同夫人吉爾趁復活節向民眾講話,片段上載至社交平台。拜登提到他認同教宗方濟各的看法,認為接種疫苗是「道德責任」,可以拯救自己及其他人的 ... 於 www.wenweipo.com -

#69.道德與運氣有關嗎?② 面對不能控制的事情 - 關鍵評論網

因為某事情不在我們控制範圍內,所以道德上我們不能也不應為此負責。而在小明這情況,甚至顯示了,對於不能控制的事,我們也不應要負上法律責任。一個公義 ... 於 www.thenewslens.com -

#70.企業道德責任 - MBA智库百科

企業道德責任是指企業在生產經營活動中自覺履行倫理準則和道德規範。企業道德責任是較高層次的社會責任,分為內、外兩個方面:從企業內部來講,主要包括善待員工, ... 於 wiki.mbalib.com -

#71.決定論與道德責任的不相容 - NTU Scholars - 國立臺灣大學

關鍵字: 決定論;道德責任;自由意志;PAP;Transfer NR;富蘭克弗式反例;determinism;moral ... 一般而言,「決定論」和「道德責任」不相容的論證被哲學家們分為「間接 ... 於 scholars.lib.ntu.edu.tw -

#72.徘迴於記憶與遺忘之間:記憶責任與困境

在此,馬各立特區分了道德(moral)與倫理(ethics)這兩個我們時常不加區分的概念。對他來說,倫理是關涉於那些與我們有特別關係之人的責任,而道德則是針對一般人而論。 於 momating.weebly.com -

#73.廖育正, 朱子心性論可以回應道德責任歸屬嗎? - PhilPapers

在談論道德責任(moral responsibility)歸屬時,一種常被接受的看法是:某人對某事具有道德責任,若且唯若某人在自由意志下,促使了某事的發生。 於 philpapers.org -

#74.法律文(道德篇)|方格子vocus

上述的說法,可能有人會說,法律的某一條文是在限縮什麼樣的行為準則,幫助我們了解法律本身並不僅僅限制行為人的責任應有的道德感。想想感情,就拿愛情 ... 於 vocus.cc -

#75.曹凤月:解读“道德责任”

关于道德责任的学说是伦理学的基本理论之一。“责任所包含的道德强制力和道德理性,. 是所有道德规范中最多的,也是社会的道德要求和个人的道德信念结合得最紧密的。 於 repository.globethics.net -

#76.美國幼兒教育協會之倫理守則

一、對幼兒的道德責任. (一)理念. 熟悉幼兒教育的知識基礎,並透過繼續教育和在職訓練以跟上時代的潮流。 以幼兒發展及相關領域的知識與對每位幼兒的特殊了解作為 ... 於 www.cyut.edu.tw -

#77.法國高中生哲學讀本2:人能自主選擇而負擔道德責任嗎 ...

笛卡兒:必須遵循習俗,同時保留某種批判的距離問題2 道德規範容能許例外存在嗎? 1. ... 法國高中生哲學讀本2:人能自主選擇而負擔道德責任嗎?──思考道德的哲學之 ... 於 philomedium.com -

#78.浅谈希瑟·道格拉斯科学家的道德责任

她的研究主要关注于科学与民主之间的关系,包括社会和伦理价值观在科学研究过程中的作用,科学家在科学研究工作中责任的性质等方面。有关科学家的道德责任问题一直是 ... 於 www.researchgate.net -

#79.被迫作惡,就無道德責任?|道德與選擇【what7yousay #15】

根據直覺,似乎被迫而行善就不能稱為合乎道德行為;相反,被迫而作惡就不應負上 道德責任 。然而,事實是否這樣簡單?今次豬文會為大家介紹Harry ... 於 www.youtube.com -

#80.AI 倫理| 數位責任| 永續發展| Samsung 台灣

AI 科技擁有龐大的正向潛力,但我們的信念是採取強固的社會和倫理道德,以永續與道德的方式實際 ... 這些原則旨在履行我們的社會和道德責任,並遵守適當的法律規範。 於 www.samsung.com -

#81.我们为什么对自己的行为负有道德责任?

我们的分析和批评表明,这些版本的相容论都存在一些难以克服的困难。 关键词道德责任自由决定论. 姚大志,吉林大学哲学基础理论研究中心暨哲学社会学院 ... 於 www.js-skl.org.cn -

#82.道德責任- 維基百科,自由的百科全書

在哲學領域,道德責任是指根據個人的道德義務而從作為/不作為的行動中獲得讚揚、責備、獎勵或懲罰的狀態。對「道德義務」的定義是倫理學的首要關注。哲學家將負有道德 ... 於 zh.wikipedia.org -

#83.道德責任 - 中文百科知識

道德責任 是指有高度思考能力的個體及群體應當對自然及社會等履行的遵守道德及維護道德的責任。道德責任,反映了社會發展客觀規律和道德原則規範。在自然層面中, ... 於 www.jendow.com.tw -

#84.歸責與規范--一種道德責任理論(規范研究文庫) | 露天市集

哲學中圍繞道德責任問題討論的主要焦點之一是“控制力條件”。不相容論者認為道德責任需要“自由意志”式的強控制力,而相容論者認為道德責任只需要一種與因果 ... 於 www.ruten.com.tw -

#85.我们到底有没有自由意志和道德责任?-虎嗅网

这并不是说就没有其他道德责任概念能兼容于决定论、概率或运气,也不是要否认,也许存在着某些向前看的正当理由,这些理由可以维系某种惩罚和奖励的体系。 於 www.huxiu.com -

#86.自由意志、决定论与道德责任:一个实证的新研究 - 社科网

摘要]经典道德责任理论认为,“自由”事关人类尊严,“自由意志”是人类在道德上. 负责任的必要前提,“自由意志”在法学中也被视为承担刑事法律责任的法理 ... 於 www.sinoss.net -

#87.陳培興/我們需要為祖先的罪惡負責嗎?集體責任的道德爭議

前陣子,日本首相安倍晉三發表戰後七十周年談話,內容有一句話引來外界批評,他說: 「現在我國戰後出生的一代已超過了總人口的80%。 於 opinion.udn.com -

#88.道德責任_百度百科

道德責任 是人們對自己行為的過失及其不良後果在道義上所承擔的責任。在西方倫理學史上,道德責任與人的意志有無自由的問題密切聯繫。宿命論和機械論否定人的意志自由, ... 於 baike.baidu.hk -

#89.政務官的政治責任與道德 - 台灣法律網

政務官的政治責任與道德. ... 政治人物的責任包括法律責任、行政責任、及政治責任:法律責任最清楚,就是有沒有刑法、或民法上的責任;行政責任則是針對政策執行上的 ... 於 www.lawtw.com -

#90.法律、尊嚴與消極自由:反思德沃金的倫理獨立性論證(Law ...

... 平等關懷所有人的倫理與道德責任,也就是負起以平等之人來對待自己和他人的責任, ... 然而,在政治道德與法律強制的領域,由於他主張政府對消極自由的限制,尤其 ... 於 www.lawbank.com.tw -

#91.企業社會責任|大毅科技 - TA-I Technology

承諾遵循「責任商業聯盟」(Responsible Business Alliance, RBA)所倡導的行為準則(RBA Code of Conduct),致力於維持良好的公司治理,嚴守商業道德規範,遵守勞工 ... 於 www.tai.com.tw -

#92.愛沙尼亞總理稱給予烏克蘭歐盟成員國地位係「道德責任」

愛沙尼亞總理稱給予烏克蘭歐盟成員國地位係「道德責任」. 愛沙尼亞總理卡拉斯(Kaja Kallas) 9日呼籲歐盟更盡力加速切斷對俄羅斯化石燃料的依賴,並 ... 於 internationalnewsstation.tw -

#93.论责任、道德责任与政府道德责任 - 中国人民大学复印报刊资料

可是,人们(包括学者们)对于责任、道德责任、政府道德责任并没有形成统一的理解,这种状况既不利于理论研究,又不利于社会实践。只有把握了它们的真正涵义,才 ... 於 rdbk1.ynlib.cn -

#94.心理治療的道德責任- TAAZE 讀冊生活

心理治療的道德責任. 威廉.竇赫提. 李淑珺. 心靈工坊文化事業股份有限公司. 9867574249. ? 一位先生剛剛跟妻子離婚,失意之餘,他考慮不再跟孩子見面,從孩子的生命裡 ... 於 www.taaze.tw -

#95.CH5企業倫理與社會責任的實踐 - Coggle

CH5企業倫理與社會責任的實踐- Coggle Diagram: CH5企業倫理與社會責任的實踐(倫理道德四大原則, 建立符合倫理企業文化, 企業社會責任, 次要利害關係人, 倫理的兩難, ... 於 coggle.it -

#96.金融環境的變遷 - 銀行公會

企業道德與社會責任. 壹、前言. 貨幣學派經濟學者費利曼(Milton Friedman)認為「企業唯一的社會責任就是替股東獲得最大利潤」,在這種思維的推波助瀾下,造就了企業 ... 於 www.ba.org.tw -

#97.道德責任能力、自由意志與神經科學 一個實用主義的觀察

吳建昌,自由意志,道德責任能力,神經科學,實用主義,free will,moral responsibility,neuroscience,pragmatism,在傳統論述上,當我們要求一個人對其,月旦知識庫-文獻檢索 ... 於 lawdata.com.tw -

#98.曾錦強:社交媒體的道德責任- 香港經濟日報

曾錦強:社交媒體的道德責任. 商業 04:00 2018/02/21. 分享:. 分享:. 聯合利華行銷長(CMO)Keith Weed在加州的互動廣告協會領袖會議上演說,指社交媒體的信任度低, ... 於 inews.hket.com