郊部首的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦郭奎煥,南霄兒寫的 翻轉首爾:叛民城市議題漫遊 和笑笑生的 金瓶梅(上/下)(四版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自游擊文化 和三民所出版 。

東吳大學 政治學系 黃秀端所指導 張家維的 政治與法律機會結構對社會運動之影響──以太陽花運動與雨傘運動為例 (2019),提出郊部首關鍵因素是什麼,來自於社會運動、抗爭週期、政治機會結構、法律機會結構、太陽花運動、雨傘運動。

而第二篇論文崑山科技大學 環境工程研究所 李志賢所指導 王文志的 2007~2017年台灣地區CO2長期變化趨勢 (2018),提出因為有 二氧化碳、台灣、長期趨勢的重點而找出了 郊部首的解答。

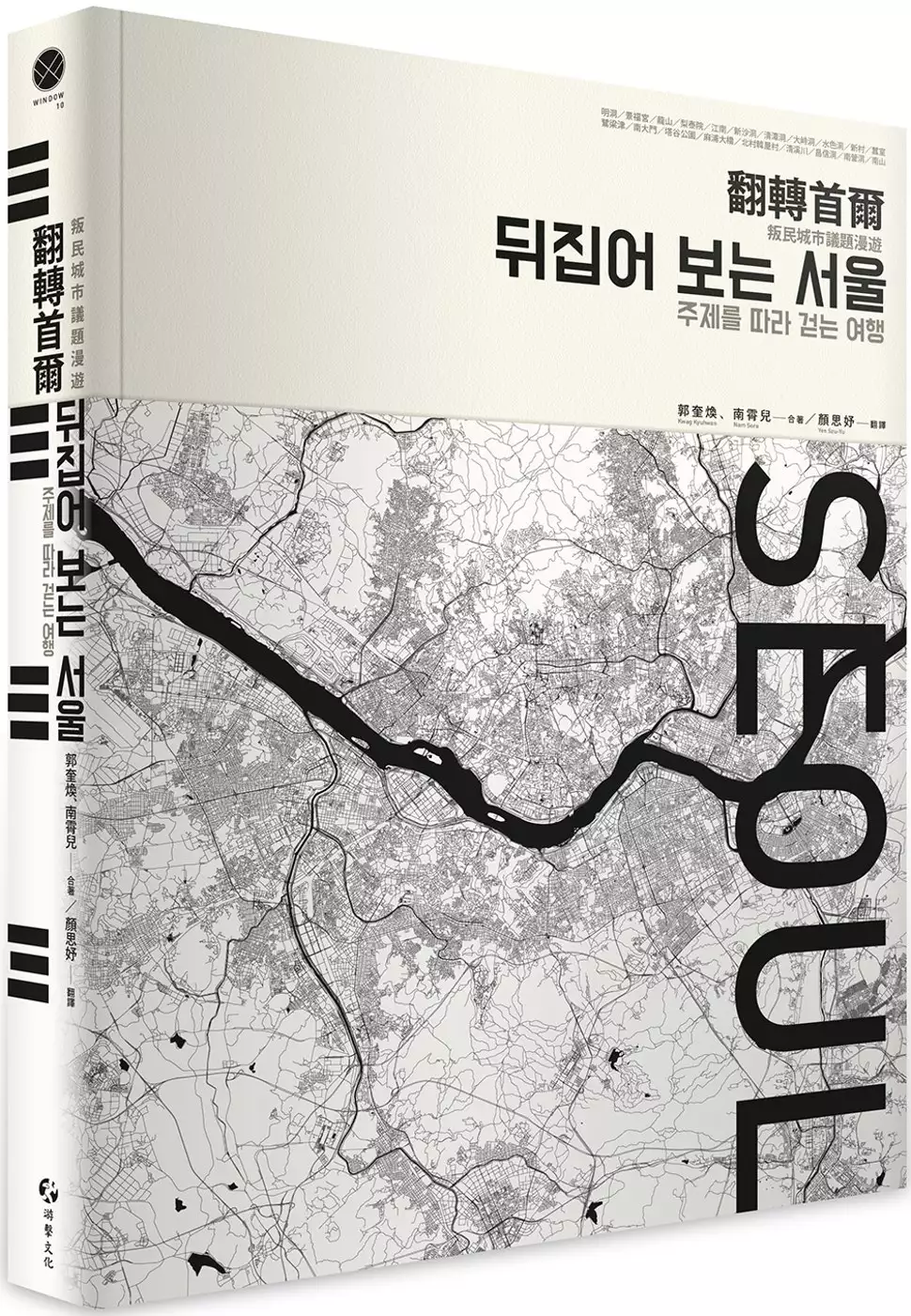

翻轉首爾:叛民城市議題漫遊

為了解決郊部首 的問題,作者郭奎煥,南霄兒 這樣論述:

韓國作者專為臺灣人所寫的首爾故事 捨棄觀光的視角,卸下首爾的妝容,探索城市的真實紋理 依循拾荒者的足跡,拾起首爾地景中的叛民碎片,踏上一場議題漫遊之旅 本書挑選了臺灣人最常造訪的19處首爾景點,捨棄觀光的視角、動線與慾望,聚焦於首爾各地微小的「反叛」,嘗試呈現觀光地景背後的故事。一如人類的皺紋反映了自身的經歷與逆境、快樂與悲傷、回憶與煩惱、欣喜與痛苦,都市的紋理亦復如是。本書以文字記錄「首爾的紋理」,提供另一種探索首爾的可能性。 第一部〈他者∕我們–1〉著眼於首爾與外部、韓國與世界的關係。自19世紀以來,朝鮮半島與外部勢力發生了各種衝突與交流,作為首

都的首爾親身經歷了這波浪潮。從漢城到京城,從京城到首爾,改名換姓的歷史總會在關鍵之處瞥見「外國」的身影。在第一部中,我們藉由韓國華僑的故事(明洞)、與日本的歷史鬥爭(宮殿∕景福宮)、與美國的微妙關係(龍山美軍基地),揭開首爾的多元面貌。 第二部〈江南,慾望之境〉描寫了在首爾堆疊的韓國慾望。1963年以前,江南仍是個滿布稻田、牛車穿行的農村地區,如今此地卻已成為韓國的慾望象徵,第二部描寫了這些慾望。江南的開發與仕紳化(新沙洞林蔭大道);外貌至上主義與整形熱潮中的性別議題(江南站10號出口);文化工作者的貧富差距與極端競爭(淸潭洞K-Star Road);對一流大學的偏執與教育資源

的落差(大峙洞補習街)。 第三部〈首爾的日常與片斷〉著眼於慾望所造就的陰影。韓國經濟起飛時期的慾望打造了今日的江南,然而這些慾望的黑影卻也壟罩著首爾。在第三部中,我們遊走於夜幕低垂的首爾地景。不受慾望資本所青睞的地方(水色);套房公寓屋主為了自身利益,阻撓大學校方興建宿舍的奇聞(新村合宿街);在窄小房間中努力撐出日常餘裕的考試村(鷺梁津考試村);與大型超市抗衡以求得立錐之地的傳統市場(南大門市場);備受抨擊、疏遠與排除,老人與男同志的據點(塔谷公園與鍾路三街);自殺的意義與現場(麻浦大橋)。 第四部〈保存與剝製,開發與再生〉描繪了慾望的風暴過後,頓失依循的首爾。當

經濟起飛的榮景不再,都市的戰略便從大規模的土地開發,轉向土地的高階開發。過程中,各方立場南轅北轍,在保存與剝製之間游移,而首爾正處於這場爭奪的核心。我們將在第四部一一探究這些地方。傳統商業化與常民生活的衝突(北村韓屋村);在主事者強烈的意志與推進之下,大肆進行的都市整頓(清溪川);工人的街角與故事(昌信洞縫紉村與全泰壹)。 第五部〈他者 / 我們–2〉進一步描繪內部的他者與我們。政治權力與資本力量縝密交織,人們在此過程中區隔出「他者與我們」。有別於地理上的區分,這種區隔劃出了一條嶄新的界線,將勾結與疏遠、加害與被害、執行與驅逐一分為二。因政商勾結而不斷擴大的資本堡壘(蠶室的樂天

,樂天的蠶室);國家安全企劃部橫行國家暴力的痕跡(南營洞與南山);都市與權力的冷酷,將拆遷戶連根拔除(龍山慘案現場)。我們將藉由這些場景走入邊界。 名人推薦 (按姓氏筆劃排列) 王志弘│臺灣大學建築與城鄉研究所教授/《叛民城市:臺北暗黑旅誌》主編 阿潑│文字工作者 楊虔豪│駐韓獨立記者/韓半島新聞平台創辦人 楊智強│記者 鄭凱文│日日春放送局(韓國獨立音樂評介粉絲專頁) 好評推薦 「《翻轉首爾》首先以中國、日本與美國在城市中的歷史性現身,來架設國族尺度的他者∕我們的理解框架,立即令人揣想臺灣的類似處境及

其相應的空間區位。接著,首爾的江南新市區對照著臺北東區,以及林蔭道商圈、仕紳化、整形美容聖地、補習街、廉租房間、老人、性工作者與同志、大學周邊景觀、都市更新與拆遷抗爭、時尚專區與成衣產業、橋梁自殺勝地、河川景觀化,以迄財閥權勢、國家暴力與民眾生存的另一層他者∕我們框架,無一不有臺北和臺灣的版本。於是,讀者在跟隨書中敘述而進入首爾時空逡巡之際,臺北也會不斷以疊影姿態浮現。換言之,《翻轉首爾》不僅以19個場景帶領我們穿梭首爾,考掘觀光符號之外的歷史地理和人性試煉,也誘使我們反身思索,甚至重新體驗臺北的人文風景。」——王志弘(臺灣大學建築與城鄉研究所教授) 「原帶著探討議題的預期心態

閱讀,以為只會看到『叛民』的批判性,不料,卻收穫了一本對歷史與社會議題帶著深切情意的『都市物語』。作者善於爬梳都市的皺摺紋理,並在此中拉出當代議題,例如勞動、商業、性別,甚至是自殺,皆清晰有據,讓歷史與當代於這方空間中對話,並展現不同層次的深意。我尤其讚嘆作者筆觸的文學性,以及章節文末留下的哲思,讓人低迴不已。」——阿潑(文字工作者) 「包括臺灣人在內的觀光客,喜歡來首爾旅遊,但其目的不外乎是購物和品嚐美食、追星和體驗韓流魅力,卻多半不知曉雙腳所踏上的各個景點,成形為現在這副模樣的各種因素。《翻轉首爾》這本書,一一探尋今日我們視為理所當然的首爾各處,是如何在時代與世代交織下生成

,這背後有各種政治、經濟與社會因素,引發諸多人情冷暖與悲歡離合,逐漸積累成首爾的樣貌。《翻轉首爾》記錄了許多連住在這裡9年跑新聞的我,還不見得曉得或可清楚解說的都市發展現象,這本書是能夠幫助您深度了解南韓的一面鏡子。」——楊虔豪(駐韓獨立記者) 「明洞、江南、還有清溪川等,19個大家熟悉的景點,背後居然有這麼多故事。作者帶著讀者一路走過李氏朝鮮的興盛衰落、日殖時期的愛恨情仇、軍事威權的傷痛記憶,最後結束在資本主義社會的階級差距。作者不時拿這些地點與議題跟臺灣做比較,讓讀者在看似遙遠的距離中,找到最貼切易懂的解釋。這本書能讓曾造訪首爾的旅客,浮現想要再回去一探究竟的動力;也能協助

從未到訪首爾的讀者做足功課,來趟絕非走馬看花的深度之旅。推薦本書給喜愛韓國,或是還不認識韓國的你。」——楊智強(記者) 「這是一本專為臺灣人所寫的首爾進階文化導覽。隨著訪韓次數增加,臺灣遊客會明白在明洞、景福宮、東大門之外,這座城市還有更多有意思的街區及故事。作者不只介紹 19 個街區的前世今生,更帶出臺灣青年同樣會遇到的議題──諸如新村與居住正義、江南與女性主義。此外,本書作者與臺灣淵源頗深,從明洞華僑的故事,再到中華民國與臺灣之間的微妙關係,交代得十分細膩,這在大部分介紹韓國的作品中較難見到。」——鄭凱文/日日春放送局(韓國獨立音樂評介粉絲專頁)

政治與法律機會結構對社會運動之影響──以太陽花運動與雨傘運動為例

為了解決郊部首 的問題,作者張家維 這樣論述:

在台灣與香港,發生於2014年的太陽花運動與雨傘運動結束之後,均有成員面對有罪或無罪的「刑事判決」;引發本文思考,台港社會運動「法律後果」的長期制度累積,對於二地「政治與法律機會結構」,以及不同階段的「抗爭週期」,有何影響。綜觀Charles Tilly提出「抗爭政治 / 政體類型理論」、何明修提出「政治機會結構曲線圖」,以及譚偉強提出「政治與法律機會動員思維」;本文初步嘗試整合「政治機會結構」與「法律機會結構」及其關鍵要素,且藉由二個機會結構的「階層化」與「圖像化」,盼使二個理論的整合適用更具「可操作性」。另外,本文針對台港各7名與11名人士進行「菁英 / 深入訪談」,所屬領域包括議員、律

師、學者、NGO幹部、集會遊行活動發起人和參與者,藉此觀察台港「機會結構」與「行為者」的互動情形及其影響。整體而言,台港政治體制分採「三權分立」與「行政主導」,台灣司法體系亦非如香港法院須受「人大釋法」意見拘束,彰顯二地政治與法律體系的「相異性」。惟因台港均具有相當程度的「司法獨立性」、影響本土認同的「中國因素」;警方對於集會遊行之管制,均採「申請即予許可之精神」,並以「商討式管理」作為主要的因應策略典範;另外,均有採取司法積極主義的法官、支援社會運動的義務律師與倡議團體,作為分合協力的「變革行為者」,亦呈現二地政治與法律機會結構及其影響的「相近性」。要者是,台港自2009至2019年分別有2

至3次「抗爭週期」,惟不同期間之波動程度與差異,應僅反映二地非線性的「政治環境」變遷;換言之,台港不同的政治體制,亦僅為二地社會運動鋪設了不同樣貌的背景場域。另一方面,該等政治體制因素之差異性,應僅影響抗爭訴求是否涉及「根本性政治制度議題」;而不影響台港警方在面對更高的抗爭強度等因應挑戰時,是否例外考慮採取「升級武力」策略之必要性與可能性。故本文淺認,歸納整體而言致使台港均呈現高密度社運動員之成因──亦即所共享相近的「法律機會結構」與「行為者驅力條件」,對於理解與比較二地社會運動與表現,應具有更高的解釋力。結言之,台港均具備一定程度司法獨立性型塑的「關鍵前提要件」,提供了重大社會運動事件及其法

律後果,以及變革行為者共同協力的「背景場域」;進而累積建構政治與法律機會結構的「趨同性」,共同為二地不同外觀的社運動員與抗爭週期,提供主客觀上所需相近內涵的前提條件與維繫動能。

金瓶梅(上/下)(四版)

為了解決郊部首 的問題,作者笑笑生 這樣論述:

四大奇書之首《金瓶梅》 描寫人物的細膩,敘事抒情的曲折周到,遣辭造句的流利通暢前所未見 堪稱集淫靡豔情和寫實諷諭於一身的經典之作 《金瓶梅》是明代四大奇書(《三國演義》、《水滸傳》、《西遊記》、《金瓶梅》)中唯一的社會寫實小說,它藉由描寫一個土豪惡棍的一生,暴露了明代官場的黑暗及社會病態,赤裸裸地呈現富家生活的墮落荒唐。書中於人物描寫之精妙、語言運用之靈活,皆有不容忽視的成就。本書依據明神宗萬曆丁巳刊本校訂而成,是最完善、最近實的一個本子,同時為其中某些小說習用語及土白加上注釋,相信必能使讀者對《金瓶梅》有更深入之了解。 本書特色 1. 明代四大奇書之首,以社會寫

實的創作手法,赤裸揭露官場黑暗與社會病態。 2. 依據明神宗萬曆丁巳刊本校訂而成,堪為最完善、最近實的版本。 3. 內容經專家校閱,完整解析小說慣用詞語及方言。

2007~2017年台灣地區CO2長期變化趨勢

為了解決郊部首 的問題,作者王文志 這樣論述:

人類燃燒化石燃料所大量排放的氣體造成現今地球的溫暖化,使平均溫度不斷的上升,這些氣體共通點就是能夠吸收紅外線並釋放熱量加熱地表,所以就被稱為溫室氣體。 這陣子空污的議題很熱門,而大眾常聽到的空污,大部分主要都關注於對人體有害的PM2.5及PM10上,但是最基本的空氣污染氣體CO2也不容小覷,伴隨著溫室氣體增加引起的熱浪已經在全球帶來了危害,所以值得去探討台灣這些年來CO2的濃度變化趨勢,本論文研究取用環保署以及NASA衛星的數據來源作為依據,去探討台灣地區近幾年來的CO2變化趨勢。 數據結果顯示,以季節來看台灣地區整體CO2濃度分布表現,變化趨勢最高是在秋季(y=2.6x+391.9,R

^2=0.93),即增加2.6 ppm/年,最低是在夏季(y=2.1x+395.5,R^2=0.76),即增加2.1 ppm/年;以濃度來說最高在春季(414.9 ppm),最低是在秋季(407.4 ppm)。 所在區域相同但會因地形所處位置、人口密集度……等,因素不同而造成不同的濃度高低,在本論文中同樣位於北部區域的兩個監測站,位於市區的松山監測站(416.2 ppm)的濃度明顯高於位於山區鞍部的陽明監測站(399.6 ppm)。 台灣地區整體CO2濃度分布表現,變化趨勢最高的是在松山(y=3.4x+395.8,R^2=0.94),即增加3.4 ppm/年,最低的是在大里(y=1.3x+

415.7,R^2=0.62),即增加1.3ppm/年;濃度來說最高的是在大里(424.0 ppm),最低的是在恆春(395.8 ppm);成長率最高的是在松山(8%),成長率最低的是在善化(-1%),另外當中大里的情形特殊,變化趨勢最低(y=1.3x+415.7,R^2=0.62),即增加1.3 ppm/年和成長率低(2%)但是濃度都維持最高(424.0 ppm)。 這是因為松山本身位於高密度人口的都市區,所在地型為盆地,除了本身的排放外也利於二氧化碳的聚積,另外臺北市政府雖然有推行減碳政策,中途有減緩的表現,但是後面排放量仍呈現上升現象,當中有些排放源的成長率仍居高不下,像是住商部門用電

量、天然氣供氣量、小客車數量上升,因為這些因素導致CO2濃度高及成長率上升最高(8%)。 大里雖然濃度變化趨勢最低,但是除了本身為市區外,鄰近有大里工業區,另外台中市有世界第二大的燃煤火力發電廠—台中發電廠,這些條件下,也間接導致大里長年的CO2濃度在最高(424.0 ppm)。 善化的CO2濃度高的原因主要是鄰近有南部科學工業區,但是成長率為最低(-1%),甚至呈現負數成長的情形,可能因素是跟本身為非都市的城鎮地區及台南市政府的減碳政策成效成功因素,尤其是工業部門減量有成相關。 與其他地方數據比對顯示,台灣的CO2濃度會明顯高於其他地區及全球的CO2濃度,政府及各部門應該對其CO2排放

的問題更加重視,並持續推行各項減碳政策。 監測站與衛星監測的數據對比後,雖然曲線圖曲度不同,但仍一致顯示CO2濃度為上升的趨勢,而成長率也是一致5%,雖然衛星監測數據精確度不是那麼高,但可以值得做為參考的依據,也希望將來衛星監測準確能有所提升。