鋼琴線 拉力的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦孟浪寫的 自由詩魂 孟浪詩全集 和祝勇的 在故宮書寫整個世界都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自暖暖書屋 和上海人民所出版 。

朝陽科技大學 營建工程系碩士班 金文森所指導 林祐辰的 鋼結構工程施作與檢測品質提升之研究 (2008),提出鋼琴線 拉力關鍵因素是什麼,來自於品質管制、鋼結構、檢驗。

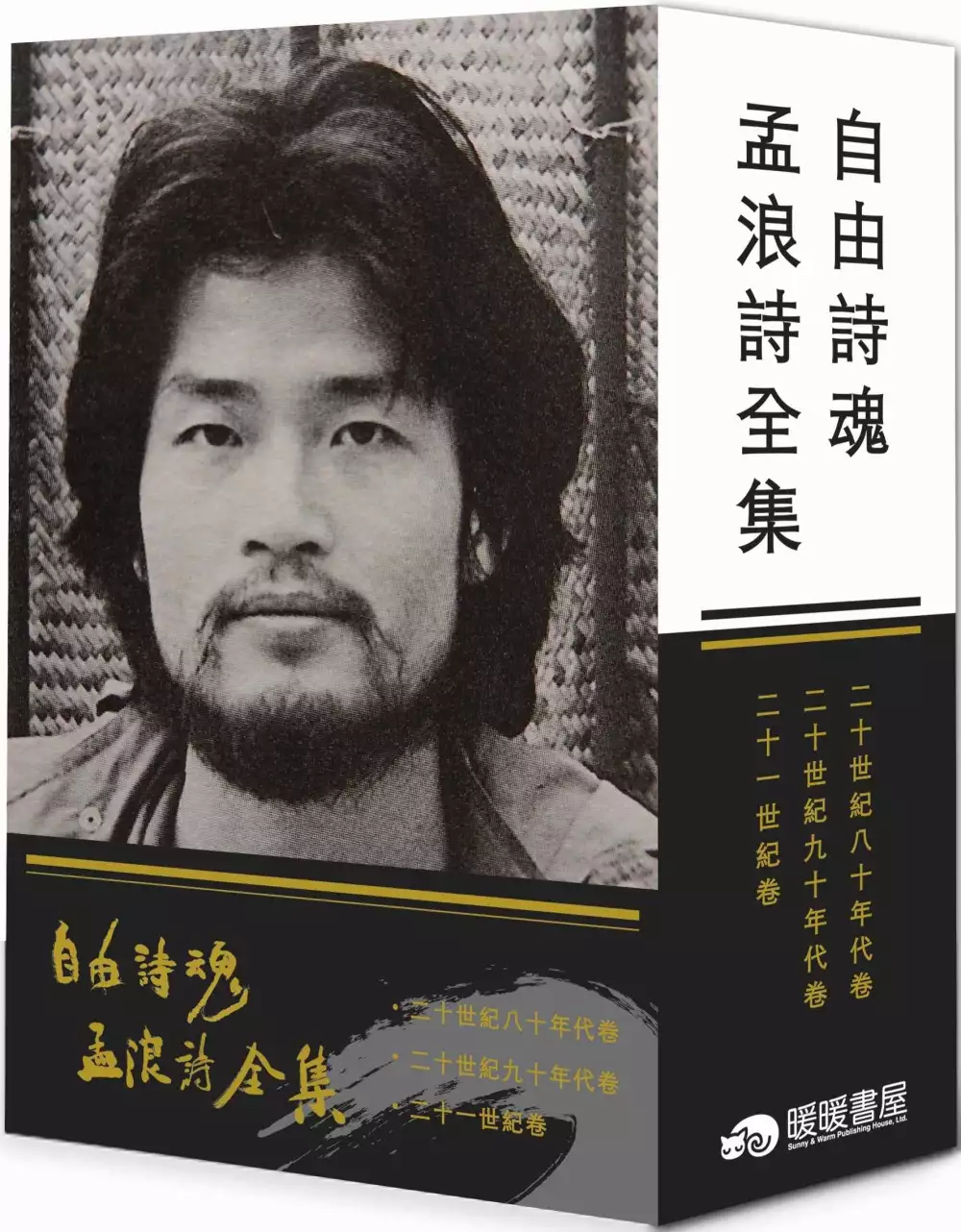

自由詩魂 孟浪詩全集

為了解決鋼琴線 拉力 的問題,作者孟浪 這樣論述:

中國當代詩人、華語思想文化圈重要的文學編輯與獨立出版家孟浪先生,於2018年12月12日因肺癌在香港沙田醫院逝世,享年五十七歲。 孟浪的詩在中國現代詩中佔有重要的一席位置,然而孟浪選擇了流亡,多年分別居住在美國、香港和台灣,並用詩歌紀錄和回應世界與時代,以出版醒世立言,可惜事功尚未完成就與世長辭,為了讓他的詩歌繼續流傳,《孟浪詩全集》於焉產生。 一生中,孟浪寫詩近兩萬行。其中二十世紀八十年代一萬行,二十世紀九十年代五千行,二十一世紀頭十年寫了三千多行,生命最後的八年則寫了一千多行。 本套全集共分三卷,亦即《二十世紀八十年代卷》、《二十世紀九十年代卷》、

《二十一世紀卷》,分別收錄了自由靈魂詩人孟浪在不同時間點所創作的詩作。 作為一位縱貫三十多年的詩歌寫作者,孟浪一生清苦、奔波。他素然地把冰與火集於一身。幾十年順從於命運,漂泊的生存,淡漠的寫作……他內心的火焰總是以苛刻的角度噴放。他善對友人,熱衷詩歌江湖,而溫和的孟浪藏著一顆嫉惡如仇的心,如一隻絲毫不妥協與退讓的反抗雄獅。在中國當代詩人中,沒有誰能像孟浪這樣以「命+詩」的方式死死地追逐著自由。他的生命元素一個是單純,一個是堅定!他的詩歌美學,一是乾淨,二是鋒利!像一首凌厲、兇狠、鼓點般的進行曲,孟浪生存的歌詞句句是自由,伴之步步譜曲的詩的旋律也是自由! 名人推薦 徐敬亞 詩人

∕文學評論家 楊小彬 詩人∕學者 黃燦然 詩人∕翻譯家 黃粱 詩人∕評論家 朵漁 詩人

鋼結構工程施作與檢測品質提升之研究

為了解決鋼琴線 拉力 的問題,作者林祐辰 這樣論述:

目前超高層建築結構大多採用韌性、耐震佳的鋼骨結構。在2005~2007年間許多電子廠陸續興建,這段期間是台灣建築鋼鐵用量最多時期。此期間尚未有關鋼構造工程正式施工規範,當時施工規範均還是在研擬階段。在當時依鋼結構體批覆材質不同,檢測標準也會略為不同。當結構體外層批覆防火漆與防火綿與批覆混凝土材料時,部分標準會略不同。本文研究現行鋼結構工程施作過程及品質檢測管制發生的問題,從工廠材料檢驗、工地基礎螺栓埋設、物料進場檢試、結構吊裝鎖固、精度調整校正、電銲作業及非破壞檢驗等。收集與調查工地現場所發生的問題及人為判斷上所發生的問題,同時將現行規範中有相互衝突處提出討論並作改善建議。2007年6月有關

鋼構造建築施工規範正式訂定發佈,到現在也已實行了2年的時間,條文中尚有需改進之處。因為工法會不斷的變新、技術會不斷的改進,所以檢測標準也要適時做修正,同時也應按結構體的性質不同需再訂定相關之細則,以提升工程施工之品質。

在故宮書寫整個世界

為了解決鋼琴線 拉力 的問題,作者祝勇 這樣論述:

《在故宮書寫整個世界》是“故宮書寫者”祝勇蕞新的隨筆集,也是其唯一一本具有回想錄性質的作品。在書中,祝勇深情講述其豐富且傳奇的生命經歷,從瀋陽到北京求學、闖蕩,入藏地,遠渡重洋,輾轉多地,故宮一直是祝勇深埋在血液中的文化故鄉。 祝勇還在這本書中回顧了過往三十年的文學創作,新散文、歷史書寫、紀錄片、影像表達,他筆耕不輟,一直致力於推廣故宮文化,憑藉個性化的創作打開六百年紫禁城的更多可能。無論是其個人生命經驗的感性流露,還是近二十年來對故宮書寫的深情厚愛,都十分令人動容。 祝勇 作家、紀錄片導演、博士,現任故宮博物院故宮文化傳播研究所所長。出版文學作品四百余萬字,主要作品有

《故宮的古物之美》《故宮的隱秘角落》《在故宮尋找蘇東坡》等。國務院新聞辦、中央電視臺大型紀錄片《天山腳下》總導演,《天山腳下》獲評新中國70年紀錄片百部推薦典藏作品。 序言 故宮的祝勇——汪家明 祝勇印象——寧肯 在故宮書寫整個世界 我與紀錄片《歷史的拐點》 我與紀錄片《蘇東坡》 我與紀錄片《天山腳下》 附錄 朱自清散文獎獲獎感言 在場主義散文獎獲獎感言 那些逝去的人,他們都有話沒有說完 孫犁散文獎受獎詞 《當代》文學拉力賽2017年度散文總第一獲獎感言 祝勇創作年表 注釋 故宮的祝勇 汪家明 我打小愛讀創作談一類的書。十幾歲時和學友李界平一起攢書

,攢了一小箱,三十多本,每本都包了皮,編號注明“平明藏書”。四十多年後還剩下十幾本,有次回老家,界平要把它們全交給我。我說,交給我,你與我早年的文學夢就全斷了(他後來一直從商)。我留下一本作為紀念,其他還是由你保存吧!我留下的是中國青年出版社1955 年版的《魯迅談創作》。藏書裡還有一本秦牧的《藝海拾貝》,也是談創作的。我喜歡帕烏斯托夫斯基的《金薔薇——關於作家勞動的劄記》。汪曾祺寫了許多談創作的文章,精彩極了,我一直想選編一本“汪氏《金薔薇》”。我認為,讀好的創作談如同讀中國“詩話”“詞話”一樣,書中常擇出創作的要點來討論,也會顯露作家的經歷和獨門手藝,滿足了我對文藝的愛好。也許由於這個偏好

,我蠻有興趣地編了一本《七劄》——冷冰川談藝術創作的八百八十五節短句和短文,前不久由三聯書店出版。 祝勇這部書稿,是他三十年文學道路的回顧,其實就是創作談。第一部分《在故宮書寫整個世界》五十章,七萬字,我一口氣讀完,感覺與《七劄》有異曲同工之妙—雖然它們的具體內容和表達方式完全不同;也讓我想起《金薔薇》—只是祝勇談的是自己,而帕烏斯托夫斯基主要談別的作家。 書名很酷:《在故宮書寫整個世界》。開初幾章,他談自己十八歲離開瀋陽遠行,在北京讀書、工作、定居,似乎沒有故鄉,又感覺自己有兩個故鄉,一個是生己養己的故鄉,一個是文化的故鄉。這個文化的故鄉,在他出生以前,就已經埋藏在他的血脈、基因裡。從第

六章開始,所講都是一步步向文化故鄉故宮靠攏,似乎冥冥中有機緣。他去南方,入藏地,幾經歷險,“在大地上爬行摸索”,生命和寫作好像隨著空間的拓展而延長、變化。他蟄居京郊小鎮,埋頭寫作,還組織了一支作家足球隊,但禍不單行,他在比賽中受傷,養傷足足半年。傷好後,他受邀遠行美國,做加州大學伯克利分校駐校藝術家,回國後“又讀博、寫作、拍紀錄片。此後的時光,像一隻快速轉動的陀螺,自己想停都停不下來”。 我弄不清楚時間順序,他何時又去西藏,他說:“我慶倖自己成了藏地的一部分。這塊古老而神秘的土地,竟然如此真切地成了我的日常生活。” 當出版了十二卷四五百萬字的“祝勇作品系列”之後,他開始懷疑:這樣寫下去,是

否有意義?他不認為自己的文字會不朽,暫時的榮光不足以成為他付出年華的理由。最終他說服了自己—意義不重要,寫作其實就是一種沒理由的愛,“一種寂寞而又誠實的生活”,像農民種地一樣。在這種信念下,他享受寫作生活,聽著音樂,“仿佛有風,將我的思念吹得很遠”,而“書從書櫃蔓延到桌上、地上甚至床上”。“我看到那些久已存在的漢字,因我的寫作而重新集結,被注入了新的靈魂,我的心底就會煥發出無以形容的快感。甚至敲擊鍵盤的動作本身都像鋼琴家的演奏一樣,給我帶來成就感。螢幕上方的空白檔就是我的王國,儘管國土面積小了一點,但依然給我帶來統轄者的自由與瀟灑。” 在好幾章裡,他反復說:我希望躲在文字的後面,像塞林格那樣

隱居在村野。他記起一個聽來的故事:寺廟裡描繪壁畫的僧人,在洞窟裡,看不到日落月升,只是手擎一根蠟燭,在所有人的注視之外,摸索著,默然無語地畫下每一筆。不知多少年過去,他開門走下臺階,消失在日光照耀的世間。朝拜的人蜂擁進去,驚豔於壁畫的精湛與美麗,卻對他的存在一無所知。“但他什麼也沒有失落。他把創造的快樂帶走了,由自己獨享。每一個創作者,內心都珍藏著一份獨屬於自己的秘密快樂。”能得到這樣的快樂,能體會這樣的快樂,恐怕是真正藝術家的嚮往吧! 隨後幾章裡,他談寫作的個性化、背叛性以及自己對超文體散文寫作的探索,而這探索的成果,就是他此後一直堅持的“歷史寫作”—《舊宮殿》《血朝廷》等。他“固執地相信

,所有消失的人和事依舊存在著,只不過變換了存在方式而已”,“我覺得自己距離那些在這裡生過、死過、愛過、恨過的人那麼的近,能夠感覺到他們的呼吸與心跳”。而歷史的線索和注腳千千萬萬,他貪心,東收西攬,用膠水把它們拼接成儘量完整的既古卻新的物件。他就是這樣,全憑寫作,一步步來到故宮城下。由此觀之,無論多少機緣在幫他,他都是憑著自己的努力來到故宮的。而故宮正進入新時代—開放、歡樂、平民化、前衛化,需要他這樣一個人。 祝勇終於進“城”了,是紫禁城,成為故宮一員。“進入故宮以後,我和我的寫作的性質都發生了變化。我不再是旁觀者,不再只是觀察者,我自己就是故宮(的一部分)……有我的故宮和沒我的故宮,在我心裡

,決然是兩個故宮。”“在故宮裡,表面上看,到處是牆,是一個獨立、封閉的世界,實際上,故宮到處是門,向整個世界敞開—書寫故宮,就是書寫整個世界。”他立了一個宏偉大願:用文字重築這座城。短短幾年,他寫出了上百萬字的故宮文章。環顧四圍,舍祝勇其誰? 2003 年,祝勇和冷冰川一起來三聯書店,在四樓那間小小的辦公室裡,我們相識。兩位帥氣的大漢,一南一北,都不怎麼健談。以後也沒有太多交往,但因為冰川,因為張仃先生和灰娃伯母,我們在感情上很近。大冷的天,祝勇帶女兒來,我給他們父女拍了照片。女兒穿著樸素,飽滿的臉盤,濃眉大眼,像他。 慚愧,相識十六年,我一直不清楚祝勇的生活經歷和心路歷程,原來這麼不平靜

!這是寫作的軌跡,也是人生的軌跡。從文中可以看出他的自信,也隱約著不自信;可以看到一個寫作信仰者,不管深淺,一味前行的身影。他給我的印象是純真的、微笑的、斟斟酌酌的,表面不堅持己見,實際很有主見;他是勤奮的、閒散的,開放的、內斂的,有點傻勁兒……總之,這本書讓我看到了一個過去不知道的祝勇,一個更耐看、更有魅力的祝勇。 2019年最後一天 於北京十裡堡