錄音檔轉逐字稿免費的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦謝智博寫的 宅爾摩斯的萬事屋【博客來獨家親簽版】 和謝智博的 宅爾摩斯的萬事屋都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自寶瓶文化 和寶瓶文化所出版 。

國立臺灣大學 健康政策與管理研究所 陳端容所指導 潘柏翰的 愛滋病個案管理師管理技巧及其與感染者關係初探-以輔導感染者自我健康為例 (2014),提出錄音檔轉逐字稿免費關鍵因素是什麼,來自於愛滋病個案管理計畫、專業關係、個案管理師、會談技巧。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 圖書資訊學研究所 吳美美所指導 王創宏的 都會青年原住民行動載具Apps應用研究 (2014),提出因為有 都會青年原住民、行動載具、App、傳播科技的重點而找出了 錄音檔轉逐字稿免費的解答。

宅爾摩斯的萬事屋【博客來獨家親簽版】

為了解決錄音檔轉逐字稿免費 的問題,作者謝智博 這樣論述:

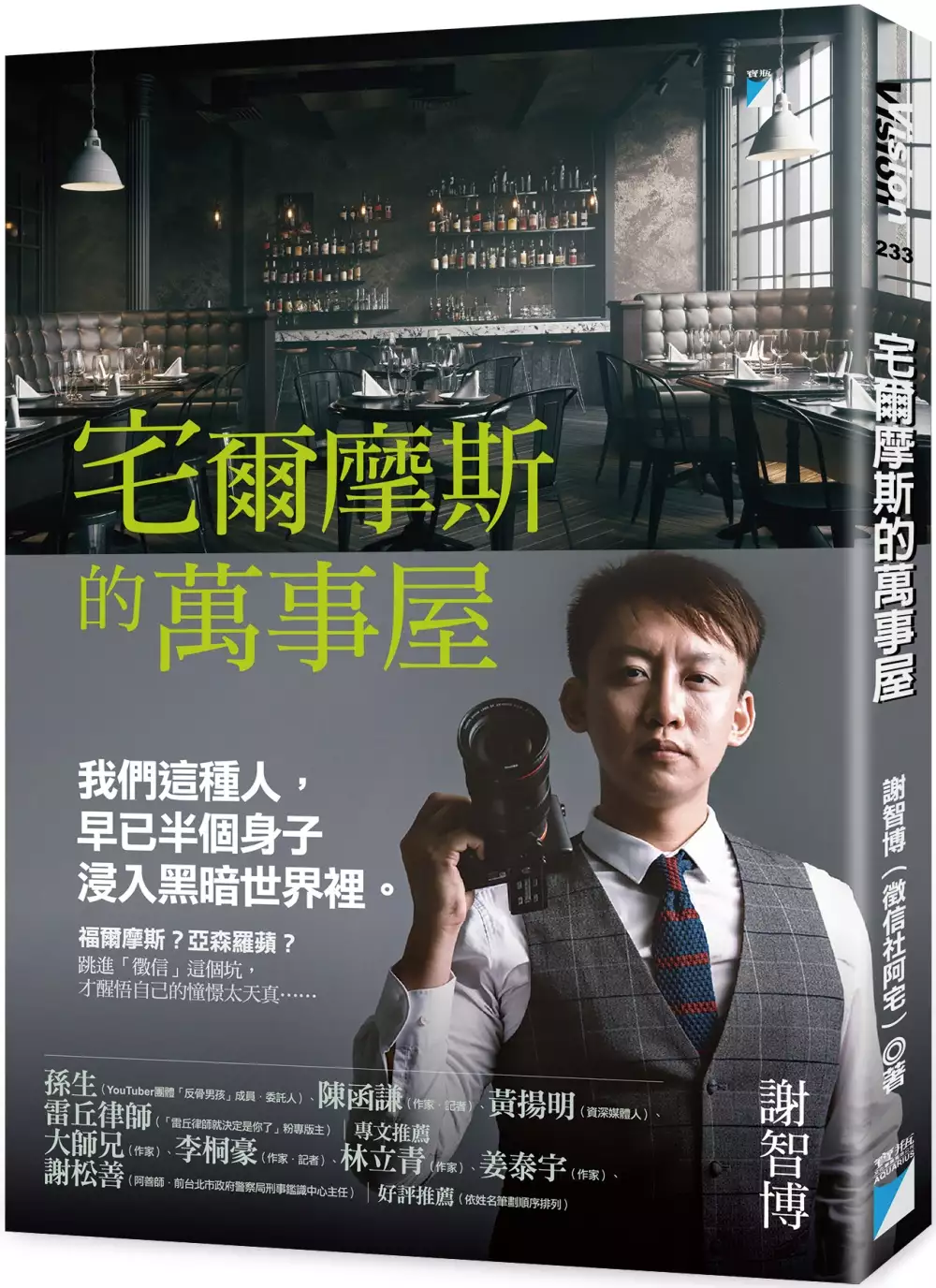

「我們這種人, 早已半個身子浸入黑暗世界裡。」 福爾摩斯?亞森羅蘋? 跳進「徵信」這個坑,才醒悟自己的憧憬太天真…… 不要調查自己身邊的人,這是徵信工作守則; 報應,則是這一行最恐怖的職業傷害…… 我不是什麼好人,對人也信任不足, 但我仍願相信,永遠要對良善抱持希望。 ❙❙❙ 偷拍、針孔攝影、錄音筆, 尋人、跟監、查外遇…… 打從踏進這行,我就知道, 我凝視著深淵,深淵也凝視著我。 【檔案一:暗紅色的背叛】 「懷疑」是一顆種子,一種下去就生根、發芽,漸漸侵噬人心,更會讓你絕對不想發現的事實破土而出。我最好的調查夥伴阿錦定位女友的位置,挖出

了真相,卻也讓他的世界就此崩塌…… 【檔案二:第六次跟監】 第六次了,她請我們跟監調查丈夫是否有外遇──即使前五次完全沒蒐集到任何可疑證據。然而我明白,她只是在試著補綴心中那一塊塊感情碎片,想讓自己能再重新相信人。 【檔案三:尋母啟事】 一群同學湊了一萬元,要幫十八歲的女孩尋找從小就分離的生母。「尋人」實在是所有業務中,最困難、最容易失敗、也最不賺錢的項目。但同學們義氣相挺令人感動,我接了! 從事徵信業,背負著太多不能說的祕密。委託人來到徵信社像是衣不蔽體,暴露了自己的最不堪、最脆弱、最黑暗……而每接下一個案子,便承接下這一切。 入行十六年的謝智博,遊走於真實與

謊言之境,有些案件使他對人性越發質疑,但有時卻在幫助委託人的同時,亦逐漸療癒了自己過往的失落。 或許這就是為什麼再失望、無力,他仍堅守在此,因為真相永遠只有一個──對他而言,在這充滿欺瞞詭詐的混沌世界裡,他努力守護的那一個。 本書特色 ●本書所舉之故事皆經作者改編。 ●世界上有兩個人的手機不能撿:一個是常需要做「現場紀錄」的「接體員」大師兄;一個就是謝智博──從事徵信業的他,背負著太多委託案中的幽暗祕密。 ●每個想當偵探的人,十有八九想要成為福爾摩斯。而從小母親離開的過往,讓謝智博心懷「幫助無助的人」的初衷踏進這行,也在過程中填補自己內心的洞。搜尋網路,有他免費幫助單

親媽媽尋找離家出走的自閉症兒子;義氣相挺找媽媽的十八歲女孩……他要扭轉大眾的扭曲印象,讓徵信這一行,能夠站在陽光下。 ●謝智博自述:「入行迄今,『徵信社』、『偵探』這份職業,對我的意義已不啻是謀生方式,更讓我成了一個蒐集故事的行者,將一件又一件故事撿拾進記憶的麻袋裡。有時我會陷入天人交戰:這能寫嗎?該寫嗎?為了保護當事人,這些故事其實有滿大程度的更易,但當下的心境與感受,還有對當事人的描摹,則希望盡可能地貼近真實。而每一篇故事裡面,都有你們的身影。」(摘自《宅爾摩斯的萬事屋》自序) ●〈我遇過的奇葩委託人〉之「匪夷所思型」── 接起電話,委託人非常害怕地小聲說:「我不能跟你們講

太多,我怕暴露行蹤,而且可能被監聽。我懷疑有人要追殺我……」 「誰要追殺你?是哪個道上的人嗎?」我立即升起警戒,也小聲地問他。 如果是在「馬路上」行走的朋友,那可能好解決得多,也許打聽一下事情原委,再請人遊說一番就可以處理好。 但他回答:「不是什麼道上的人。他們是……忍者……」 這位大哥,你找錯地方了啦。我們是徵信社,不是木葉忍者村啊! 強力推薦 (依姓氏筆劃順序排列) 專文推薦: ●孫生(YouTuber團體「反骨男孩」成員.尋找父親的委託人) ●陳函謙(作家.記者) ●黃揚明(資深媒體人) ●雷丘律師(「雷丘律師就決定是你了」粉專版主)

好評推薦: ●大師兄(作家) ●李桐豪(作家.記者) ●林立青(作家) ●姜泰宇(作家) ●謝松善(阿善師.前台北市政府警察局刑事鑑識中心主任) 推薦摘句: ●孫生:「人在面對未知事物以及不確定性的時候,總是會感到恐懼跟害怕,但在博哥旁邊,好幾個當下都讓我覺得好安心。在這個斯文的外表之下,有一顆炙熱、堅定的心,這大概就是我最喜歡博哥的地方了!」 ●陳函謙:「什麼是對、什麼是錯?在感情、權力與利益的迷障中,是非判斷的標準是什麼?徵信社拿錢辦事,又如何能主持公義、替天行道?這本新書,收錄了智博十數年的從業見聞,也寫下了他在人性試煉場上,對婚姻、人性、信任、背

叛、傷害等人生命題的反覆檢視與思考。不論讀者是否需要徵信社的協助,都值得一讀。」 ●黃揚明:「我在進入新聞圈之前,就和初入徵信業不久的智博認識,至今已超過十六年。這本書是人性黑暗集錦、徵信生態百科,他把業界經驗毫無保留地分享出來。未來若有影視團隊改編成職人偶像劇,也不令人意外。」 ●雷丘律師:「智博用輕鬆的口吻,敘述每個案例的來龍去脈,讓人有如閱讀小說般的行雲流水。如果你也喜歡聽故事,但是又覺得純粹的偵探故事有一點搔不到你的癢處,那這本書的案例故事加上智博的旁徵博引,肯定會讓你如沐春風。」

愛滋病個案管理師管理技巧及其與感染者關係初探-以輔導感染者自我健康為例

為了解決錄音檔轉逐字稿免費 的問題,作者潘柏翰 這樣論述:

背景:政府自1997年免費提供三合一高效能抗反轉錄病毒療法(highly active antiretroviral therapy,簡稱HAART,俗稱雞尾酒療法)讓愛滋病毒感染者(以下簡稱感染者)服用後,感染者在規律服藥的情形下,其平均餘命逐年增加,生活型態也與其他慢性病患者無異。近年來感染者面臨多樣且複雜的照顧與資源需求,也期望降低愛滋病毒合併梅毒或C型肝炎的傳染率,感染者的生活就成了公共衛生部門亟需關切與介入的對象。臺灣衛生福利部疾病管制署(以下簡稱疾管署)自2007年起實施愛滋病個案管理計畫(以下簡稱個管計畫),目前已有不少學術研究從結果面(如感染者的生理或健康狀態)來評估此計畫的

成效。在此同時我們亦不能忽略個管師作為計畫中的能動者(agent)對感染者的影響。個管師如何從一開始與感染者建立關係,到後續輔導感染者的自我健康管理,都與個管師的技巧以及雙方間的專業關係息息相關。目的:從微觀互動的層次來探索個管師與感染者互動時的策略或技巧,與既有行為理論中的哪些面向有所呼應。其次,了解雙方間關係的維繫除了理解專業關係如何影響感染者,也可知道該維繫怎麼樣的專業關係才有助於感染者的健康。方法:本研究為針對個管計畫中個管師與感染者互動情形的探索型研究。我採取深度訪談法來收集研究資料,以滾雪球抽樣(snowball sampling)訪談了13位任職於北部地區愛滋病指定醫院或地方衛生

局的愛滋病個管師,與10位居住在臺灣北部地區的感染者。訪談內容由研究者將錄音檔內容聽寫轉錄成逐字稿後,依據Strauss和Corbin(1997)提出的開放性譯碼(open coding)原則來分析資料。結果:研究主要發現有:(1)個管師(特別是醫療院所)會運用大量的會談技巧來與感染者建立專業關係,初期建立專業關係時主要透過「噓寒問暖」、「開放式問句」、「反映式傾聽」與「建立框架」來獲取感染者的信任,並營造讓感染者願意訴說的環境。(2)在協助感染者行為改變與服用雞尾酒療法方面,個管師多著眼於強化感染者的認知。針對前者採取「利己觀」的立場,並以感染者的免疫或是疾病負擔作為訴求;服用雞尾酒療法則接

近既有行為理論中的行為(學習)理論,藉由創造或形塑感染者的前因(antecedent)來讓感染者規律服藥(3)個管師與感染者間的專業關係會因為疾病的性質、藥物的發明等因素,使得專業關係的性質在時、空間、權力關係,以及信任程度面向較為彈性。(4)個管師與感染者間的專業關係會受到信任程度的影響而朝向親近或疏遠化發展。結論:不論是哪一場域的個管師與感染者互動時都會運用大量的會談技巧,然而不同場域間的技巧純熟度有別,建議未來在個管師任職前應提供相關訓練。個管師在協助感染者提升服藥順從時的策略較為接近行為學習理論,不過感染者身體對藥物的感受或想法仍較少在共同討論藥物時獲得重視。雙方間的專業關係在性質與規

範上會隨著互動情形與信任程度而彈性變化,特別是關係疏遠化時彰顯了個管師在個管計畫中的位置與重要性。

宅爾摩斯的萬事屋

為了解決錄音檔轉逐字稿免費 的問題,作者謝智博 這樣論述:

「我們這種人, 早已半個身子浸入黑暗世界裡。」 福爾摩斯?亞森羅蘋? 跳進「徵信」這個坑,才醒悟自己的憧憬太天真…… 不要調查自己身邊的人,這是徵信工作守則; 報應,則是這一行最恐怖的職業傷害…… 我不是什麼好人,對人也信任不足, 但我仍願相信,永遠要對良善抱持希望。 ❙❙❙ 偷拍、針孔攝影、錄音筆, 尋人、跟監、查外遇…… 打從踏進這行,我就知道, 我凝視著深淵,深淵也凝視著我。 【檔案一:暗紅色的背叛】 「懷疑」是一顆種子,一種下去就生根、發芽,漸漸侵噬人心,更會讓你絕對不想發現的事實破土而出。我最好的調查夥伴阿錦定位女友的位置,挖出了真相,卻也讓他

的世界就此崩塌…… 【檔案二:第六次跟監】 第六次了,她請我們跟監調查丈夫是否有外遇──即使前五次完全沒蒐集到任何可疑證據。然而我明白,她只是在試著補綴心中那一塊塊感情碎片,想讓自己能再重新相信人。 【檔案三:尋母啟事】 一群同學湊了一萬元,要幫十八歲的女孩尋找從小就分離的生母。「尋人」實在是所有業務中,最困難、最容易失敗、也最不賺錢的項目。但同學們義氣相挺令人感動,我接了! 從事徵信業,背負著太多不能說的祕密。委託人來到徵信社像是衣不蔽體,暴露了自己的最不堪、最脆弱、最黑暗……而每接下一個案子,便承接下這一切。 入行十六年的謝智博,遊走於真實與謊言之境,有些案

件使他對人性越發質疑,但有時卻在幫助委託人的同時,亦逐漸療癒了自己過往的失落。 或許這就是為什麼再失望、無力,他仍堅守在此,因為真相永遠只有一個──對他而言,在這充滿欺瞞詭詐的混沌世界裡,他努力守護的那一個。 本書特色 ●本書所舉之故事皆經作者改編。 ●世界上有兩個人的手機不能撿:一個是常需要做「現場紀錄」的「接體員」大師兄;一個就是謝智博──從事徵信業的他,背負著太多委託案中的幽暗祕密。 ●每個想當偵探的人,十有八九想要成為福爾摩斯。而從小母親離開的過往,讓謝智博心懷「幫助無助的人」的初衷踏進這行,也在過程中填補自己內心的洞。搜尋網路,有他免費幫助單親媽媽尋找離家出

走的自閉症兒子;義氣相挺找媽媽的十八歲女孩……他要扭轉大眾的扭曲印象,讓徵信這一行,能夠站在陽光下。 ●謝智博自述:「入行迄今,『徵信社』、『偵探』這份職業,對我的意義已不啻是謀生方式,更讓我成了一個蒐集故事的行者,將一件又一件故事撿拾進記憶的麻袋裡。有時我會陷入天人交戰:這能寫嗎?該寫嗎?為了保護當事人,這些故事其實有滿大程度的更易,但當下的心境與感受,還有對當事人的描摹,則希望盡可能地貼近真實。而每一篇故事裡面,都有你們的身影。」(摘自《宅爾摩斯的萬事屋》自序) ●〈我遇過的奇葩委託人〉之「匪夷所思型」── 接起電話,委託人非常害怕地小聲說:「我不能跟你們講太多,我怕暴露行

蹤,而且可能被監聽。我懷疑有人要追殺我……」 「誰要追殺你?是哪個道上的人嗎?」我立即升起警戒,也小聲地問他。 如果是在「馬路上」行走的朋友,那可能好解決得多,也許打聽一下事情原委,再請人遊說一番就可以處理好。 但他回答:「不是什麼道上的人。他們是……忍者……」 這位大哥,你找錯地方了啦。我們是徵信社,不是木葉忍者村啊! 強力推薦 (依姓氏筆劃順序排列) 專文推薦: ●孫生(YouTuber團體「反骨男孩」成員.尋找父親的委託人) ●陳函謙(作家.記者) ●黃揚明(資深媒體人) ●雷丘律師(「雷丘律師就決定是你了」粉專版主) 好評推薦:

●大師兄(作家) ●李桐豪(作家.記者) ●林立青(作家) ●姜泰宇(作家) ●謝松善(阿善師.前台北市政府警察局刑事鑑識中心主任) 推薦摘句: ●孫生:「人在面對未知事物以及不確定性的時候,總是會感到恐懼跟害怕,但在博哥旁邊,好幾個當下都讓我覺得好安心。在這個斯文的外表之下,有一顆炙熱、堅定的心,這大概就是我最喜歡博哥的地方了!」 ●陳函謙:「什麼是對、什麼是錯?在感情、權力與利益的迷障中,是非判斷的標準是什麼?徵信社拿錢辦事,又如何能主持公義、替天行道?這本新書,收錄了智博十數年的從業見聞,也寫下了他在人性試煉場上,對婚姻、人性、信任、背叛、傷害等人生命

題的反覆檢視與思考。不論讀者是否需要徵信社的協助,都值得一讀。」 ●黃揚明:「我在進入新聞圈之前,就和初入徵信業不久的智博認識,至今已超過十六年。這本書是人性黑暗集錦、徵信生態百科,他把業界經驗毫無保留地分享出來。未來若有影視團隊改編成職人偶像劇,也不令人意外。」 ●雷丘律師:「智博用輕鬆的口吻,敘述每個案例的來龍去脈,讓人有如閱讀小說般的行雲流水。如果你也喜歡聽故事,但是又覺得純粹的偵探故事有一點搔不到你的癢處,那這本書的案例故事加上智博的旁徵博引,肯定會讓你如沐春風。」

都會青年原住民行動載具Apps應用研究

為了解決錄音檔轉逐字稿免費 的問題,作者王創宏 這樣論述:

當都會青年原住民面對資訊流之衝擊,對於新資訊傳播科技的使用和態度,是否對其生活與文化帶來影響?因此本研究目的為期望瞭解都會青年原住民族使用行動載具及Apps應用的狀況,與都會青年原住民族傳播科技的使用對於生活與文化影響的看法。本研究採質性取向,研究方法為半結構式訪談法,研究對象徵選臺灣都會地區的二十位青年原住民族,以立意取樣為主。完成訪談之後將錄音資料轉譯成逐字稿,並透過質性分析軟體NVivo與Excel進行編碼分析。研究結果發現都會青年原住民族行動載具Apps使用行為是(一)在日常生活使用的Apps類型共分19種、(二)在日常生活中使用Apps的時機因時間與地點而有所不同、(三)在日常生活

中使用Apps的目的共分12種與(四)與一般民眾使用Apps行為一致。而都會青年原住民族使用新科技時對生活與文化的看法則為(一)在日常生活上分別對生活、人際與工作、態度與認知有影響、(二)在語言學習、樂舞祭儀、部落觀光、原住民族福利、文化保存與社群網站應用有影響與(三)認為使用行動載具與Apps可以讓大家更認識原住民族文化。基於上述結果,本研究提出針對原住民族相關文化Apps開發與原住民族文化保存加值應用之實務上的建議,並針對未來研究提出不同的研究方向(如其他年齡層和不同的研究方法)與觀察不同的行為(如不同的數位階級行為與社群網站分享行為)等建議,期盼對原住民族相關數位科技行為研究有所助益。