鍵盤 回收 台北的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦少女凱倫(花芸曦)寫的 15分鐘寫出爆紅千字文:拆解文章高點閱、高轉發的吸睛原理,讓寫作興趣成功變現的自我實踐專書 和林瑞薏的 音樂芬多精:專為中高齡設計的樂活音樂課都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自幸福文化 和宇宙光所出版 。

南華大學 民族音樂學系 明立國所指導 劉恬君的 家長對幼兒學習音樂的動機與預期心理之研究─以高雄地區為例 (2021),提出鍵盤 回收 台北關鍵因素是什麼,來自於幼兒、幼兒家長、學習音樂成效、綜合性的音樂教學。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 藝術行政與管理研究所 劉蕙苓所指導 周昱伶的 社會臨場感對社群媒體使用者之影響 -以藝文類型Facebook粉絲專頁為例 (2020),提出因為有 社會臨場感理論、社群媒體、藝文組織、社群參與的重點而找出了 鍵盤 回收 台北的解答。

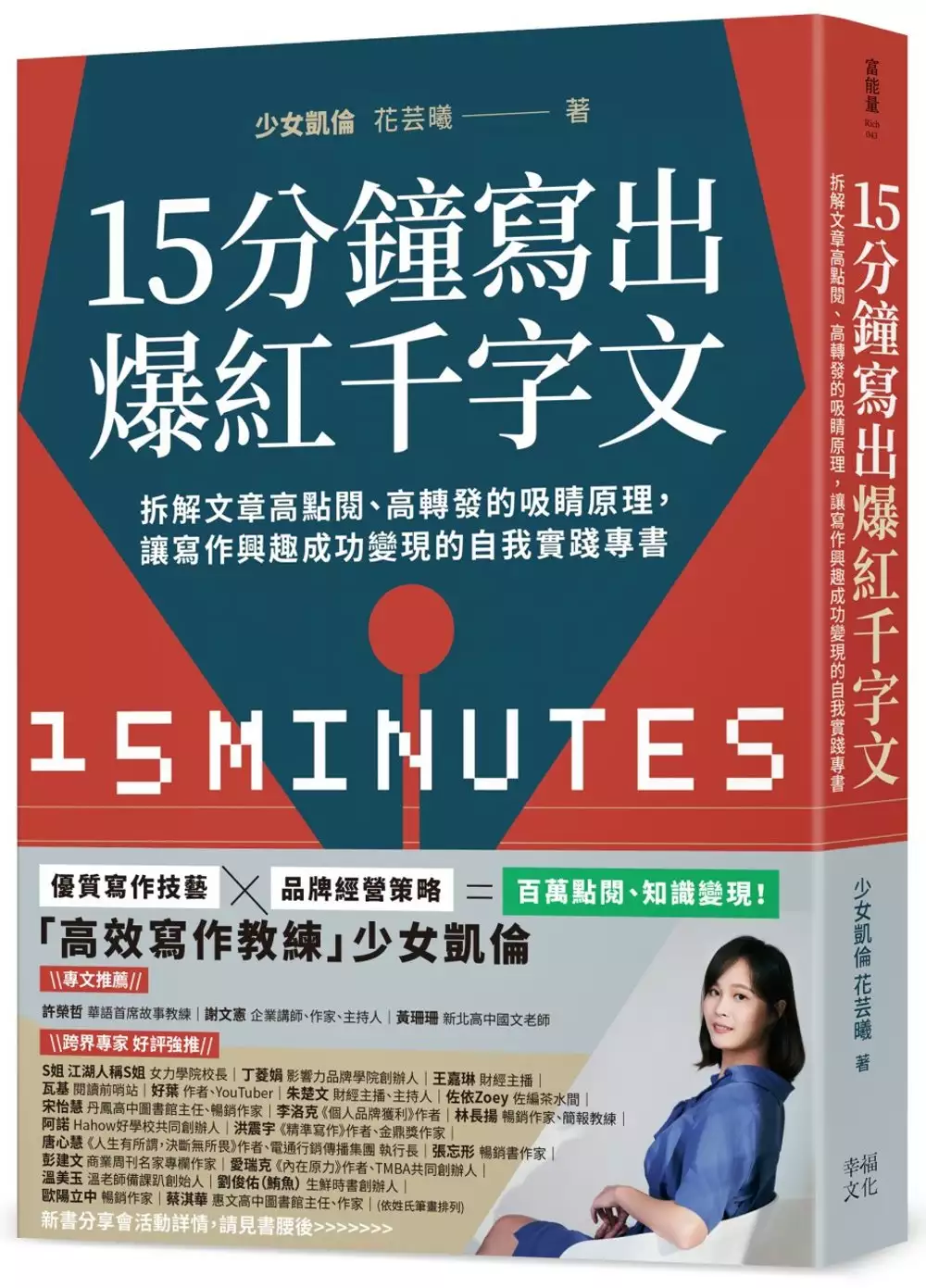

15分鐘寫出爆紅千字文:拆解文章高點閱、高轉發的吸睛原理,讓寫作興趣成功變現的自我實踐專書

為了解決鍵盤 回收 台北 的問題,作者少女凱倫(花芸曦) 這樣論述:

寫作不只是興趣,更是一門「專業」! 創作者時代來臨,你能跟上爆紅又長紅的機會嗎? 單篇文章百萬點閱、「高效寫作力教練」少女凱倫, 完整公開寫作的專家級技法, 從曝光到行銷,新手不踩雷的創作力變現指南。 「寫作」,是門檻最低的個人品牌經營之路! 比起拍影片、錄Podcast,只要有備妥電腦、鍵盤和網路,就能加入大鳴大放的創作者時代!問題來了,在將知識商品化、順利變現之前,要寫什麼?如何圈粉?如何提升文章品質?怎樣寫出高點閱、高分享的「爆紅文」? ■立刻突破「該寫什麼」的探索期,養成獨特風格、穩定培養讀者 ‧開頭不知道怎麼下筆?試試看「引用金句」和「提

問破題」。 ‧聰明的「跟風」,用自己的生活背景和專業,談當紅的話題和時事。 ‧擔心文章內容太多、沒有重點?用「小標」立刻抓出文章架構。 ‧「3Tips」、「五步驟」、「15年」、「50k」,標題帶入數字,最吸睛。 ‧了解一家平台/管道的特色和讀者群,提前預判曝光後帶來的效益。 ■一天要交10篇新聞稿,她鍛鍊出點閱率爆增的「高效寫作力」。 寫作能力和騎腳踏車一樣,是靠後天學習的;不需要是作文高手,也能開始寫作。或許你有意願開始,但不知道「該寫什麼」?相對的,已經在寫作(發表文章)的人,一定會碰上一個問題,就是該如何讓內容脫穎而出。 「高效寫作教練」少女凱倫在從

事記者工作的時期,一天要交出10篇新聞稿,同時背負尋找獨家的壓力;不想跟風也不想抄網路爆料,也無法等有靈感再寫,在必須顧及效率和內容之下,她利用職業所需鍛鍊出的觀察力和資訊蒐集力,練出「15分鐘內,寫出一篇爆紅千字文」的寫作力。 在書中,凱倫系統化解析高點閱文章的高效率產出模式,以及如何快速打造個人社群的風格、品牌和影響力,更完整地整理各家平台的特色和優劣,如何將個人品牌的曝光和行銷效益最大化。 ■不用苦等靈感、也能每週穩定更新千字爆文! 「穩定發文」是身為創作者的紀律,也是開始經營個人品牌的基本條件;找出主題、串起關聯、拉長文章、寫出深度,從固定更新好文章開始,建立個人品

牌的粉絲圈! (1)一起手就精準設定高流量主題:找到熱門話題和自身專業的交叉點,帶入吸引主流大眾的關鍵主題,讓文章跳脫同溫層、自動擴散。 (2)成為專業寫作者的技巧修練:拆解文章構成三大元素,從高點閱標題開始、建立優質文章架構,再優化內文的細節。 (3)打造全方位、零死角的寫作術:無論是當下時事、小眾議題、冷僻的專業知識乃至深度專訪,都能駕馭的文字實力! ■ 8個細節準則,輕鬆打造優質寫作內容! ‧同一句話、同一段落,不要重複用字。(例:我常常……,而且常常……) ‧用對連接詞,才能精準的表達邏輯。(沒有因果關係,別用「因為…所以」) ‧完稿後把文章

「唸一次」,檢核自己的盲點。 ‧將數字「具象化」,為讀者製造「與我有關」的感受。(例:沒有回收再利用的舊衣,疊起來有10座101大樓高。) ‧適時引經據典,用「人話/金句」傳遞觀點、思維。(但千萬要查證) ‧把專業用語「口語化」,從旁觀者角度檢視自己的內容。 ‧活用「情境對比」,創造文章中的衝突感。(例:充滿理想v.s認清現實) ‧段落之間增加小標題,讓全文主題更聚焦。 少女凱倫認為,從開始寫自己的第一篇網路專欄文章,到累積個人品牌聲量、開創更多知識性商品(講座、線上課程、跨界合作等等),一定需要花時間投注心力,但寫作是一項報酬率極高的投資,且永遠不會太晚。選擇一個

適合的平台、決定要寫的方向,開始寫就對了! 特別推薦 胡元輝|公視董事長、台灣事實查核中心共同創辦人 加碼強推 王嵩音|國立中正大學傳播學系暨電訊傳播研究所教授 杜聖聰|銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心主任 蔣志薇|網路溫度計 營運長 專文推薦 許榮哲|華語首席故事教練 謝文憲|企業講師、作家、主持人 黃珊珊|新北高中國文老師 跨界專家 好評強推 S姐 江湖人稱S姐|女力學院校長 丁菱娟|影響力品牌學院創辦人 王嘉琳|財經主播 瓦基|閱讀前哨站 好葉|作者、YouTuber 朱楚文|財經主播、主持人 佐依

Zoey|佐編茶水間 宋怡慧|丹鳳高中圖書館主任、暢銷作家 李洛克|《個人品牌獲利》作者 林長揚|暢銷作家、簡報教練 阿諾|Hahow好學校共同創辦人 洪震宇|《精準寫作》作者、金鼎獎作家 唐心慧|《人生有所謂,決斷無所畏》作者、電通行銷傳播集團 執行長 張忘形|暢銷書作家 彭建文|商業周刊名家專欄作家 愛瑞克|《內在原力》作者、TMBA共同創辦人 溫美玉|溫老師備課趴創始人 劉俊佑(鮪魚)|生鮮時書創辦人 歐陽立中|暢銷作家 蔡淇華|惠文高中圖書館主任、作家 (依姓氏筆畫排列)

家長對幼兒學習音樂的動機與預期心理之研究─以高雄地區為例

為了解決鍵盤 回收 台北 的問題,作者劉恬君 這樣論述:

本研究旨在瞭解高雄地區的家長對幼兒學習音樂的動機與預期心理,並探討不同背景的家長對幼兒學習音樂的動機和預期心理有何顯著差異。研究方法採量化研究,以問卷為研究工具,採取抽樣方式,以高雄地區幾家音樂教室家長為研究對象。本研究共發放300份問卷,回收有效問卷254份,有效回收率為93.1%。根據回收問卷資料,使用SPSS(社會科學統計軟體,Statistical Program for Social Sciences)20.0版進行描述性分析、單因子變異數分析、獨立樣本t考驗等進行分析。 本論文內容共分五個章節,第一章為緒論,包含了研究背景與動機、研究範圍與限制、相關研究文獻回顧以及研究方法

與目的和名詞釋義。第二章是幼兒教育的發展與現況之相關文獻探討,以幼兒音樂教育說明和台灣音樂班的現況及家長對幼兒學習音樂的相關研究。第三章為問卷調查之方法,包含研究架構與假設、研究對象與研究工具、研究實施程序及資料分析方法。第四章是研究結果與調查分析,包含了人口統計變數分析、信度分析、敘述統計分析和家長對幼兒學習音樂後成效之平均數差異分析檢定。第五章為結論,內容為研究結果的分析與討論和對幼兒家長、音樂教室及後續研究者之建議。

音樂芬多精:專為中高齡設計的樂活音樂課

為了解決鍵盤 回收 台北 的問題,作者林瑞薏 這樣論述:

音樂可以像呼吸一樣自然,只要用心聆聽,就能感受音樂裡的自己與愛,遇見靈魂的共鳴。 本書專為中高齡設計的主題式樂活音樂教學,每一堂2小時的課程以舒緩的音樂做靜心而淨心的深呼吸開始,隨樂帶動身體伸展, 44首音樂律動與歌唱,22首合奏的曲目,20種簡而易行的音樂作畫方式,近50首起始與結尾的調息暖身暖心音樂做為一種儀式美學,並有3堂課加入復健的音樂照護。 活動按基礎、進階Ⅰ、進階Ⅱ的程度,由簡入繁,兼具獨立性與音樂元素的統整銜接,可依長者能力調整增減,尾聲附有一個在日常可自行練習的「健康樂活小存摺」。 每堂課有一句對應主題的祝福語,能幫助師生心情上的預備與學習方向,有利

課程主題的掌握。 本書課程特色: ◆ 著重隨樂而動的手部與下肢動作、認知與肌肉訓練 ◆ 鍵盤、音磚、手搖鐘等初體驗 ◆ 以認識預防失智症的地中海型飲食進行音樂作畫 ◆ 加入戲劇呈現音樂的多重樣貌 ◆ 與動物有關的活潑性質音樂,豐富節奏刺激感官並增強體能消耗 ◆ 設計聖誕節頌讚曲目,加入提升復健參與的膝關節復健方法 ◆ 在音樂中融入骨盆底肌訓練 ◆ 自製樂器創意展現 專家真誠推薦(按姓氏筆劃) ◆ 白明奇(成大醫學院神經學教授、成大老年學研究所所長、大台南熱蘭遮失智症協會理事長) ◆ 孫巧玲(國立台灣藝術大學音樂學系系主任) ◆ 高念慈

(臺北市立關渡醫院醫務部主任兼復健科主任) ◆ 鄭玉英(懷仁全人發展中心資深心理師) 作者簡介 林瑞薏 曾任教於: 台北市立福星國小音樂班 山葉兒童音樂班暨監考官 士林教會社區打擊樂團 淡水松年大學台灣哲學諮商協會 大安教會松年學堂 士林牧愛堂銀髮學苑 仁愛教會松年大學 士林聖教會致福益人學院 台中清海國中長青學堂 中華傳愛協會長青學苑 台中惠明盲校 台北市大安日照中心 現職: 「音樂芬多精」、「樂活玩音樂」樂齡課程設計暨教學者 教育部樂齡學習中心核心課程規劃師 雙連安養中心淡水社區大學 伊甸社會福利基金

會 新北市愛滬發展中心 淡江中學附設純德國小 推薦序 作者序 前言 課程設計的對象及其意義 課程介紹 樂器與教具 課程實作 第1堂 日行一善深呼吸 第2堂 動靜之間玩創意 第3堂 歡喜逗陣唱歌趣 第4堂 當我們同在一起 第5堂 走走唱唱不失憶 第6堂 聆聽樂自心中來 第7堂 花香鳥語樂(悅)世界 第8堂 懂知懂知樂(越)健康 第9堂 動物音樂嘉年華 第10堂 聖誕頌歌滿人間 第11堂 歡樂年華伴我行 第12堂 蘋果芳(一) 第13堂 蘋果芳(二) 第14堂 音樂輪轉好腦力 第15堂 歌詠生命的斑斕 第16堂 我聽、我唱、故我在 第17堂 祝你生日快樂! 第18堂 音

樂森呼吸(園區教學) 第19堂 傾聽樂動護我時 第20堂 美律舒活享健康 第21堂 聽見希望感覺愛 第22堂 撼動生命的樂章 第23堂 《風微微~金葉飛滿天》(預演) 第24堂 《風微微~金葉飛滿天》(劇本) 參考文獻 作者創作譜例 照片集錦 推薦序一 神奇的音樂功效 白明奇(成大醫學院神經學教授、成大老年學研究所所長、大台南熱蘭遮失智症協會理事長) 即使閉起眼睛也無法阻止超高齡社會即將降臨台灣,面對這樣的衝擊,難道我們要全盤接受、默默以對嗎?當然不行!然而, 抗議是沒有用的,我們只能全方位的改變自己,才能進入優雅的老年。 2020 年冬天,在台北醫學大學舉辦的第一屆

台灣創齡藝術節(主辦單位是安可人生)活動中認識了本書作者林瑞薏老師,雖然這已經是好幾個月以前的事了,但是被林老師投入音樂的熱情所感動的印象,到今天依然生動地跳躍在心裡,當時只有短暫的交談, 記得當林老師描述為雙連安養中心二十週年慶創作暨協演的高齡素人台語音樂劇《風微微~金葉飛滿天》的片刻,腦海裡不禁浮現老人們快樂的動作與神情。 音樂旋律會不會是來自自然的聲音?是所有生物與物理現象所共同創作,這樣的話,音樂的出現在宇宙史上是必然發展的結果,自然的聲音有悅耳、也有惱人的,帶來舒緩、愉悅、也可能造成恐懼的效果,這與作曲家的創作相符合。 當一個人一旦進入音樂演出的內涵,對於某些心理歷程

也是一種抽離,尤其是從煩躁、憂慮、悲傷、恐懼的心境抽離,這種抽離就可能緩解當下不安的情緒;節律又可誘發肌肉與骨關節的運動, 律動本身就有緩和緊張的神奇效應。 林瑞薏老師這本《音樂芬多精》的特點在於作者提供許多實例,更難能可貴的是如何準備教具、樂器或設備,如何挑選曲目、適合的對象、並指導介入的過程,如果再加上效果以及可能發生的副作用,就很像醫師的處方了。 本書的目標讀者應該是中高齡人士,中高齡人士面臨很多的人生難題,除了自身的健康、事業、家庭,還得擔心家人、同事與周遭的變化,生理機能開始日益衰退,認知功能也不如從前, 甚至有若干比例的人已經成為早發性失智症患者,稍不留神,失能與失

智就等在前面。 林老師是位經驗豐富的音樂老師,她將畢生所學無私地奉獻給大眾,我很樂意推薦這本新書給讀者。 推薦序二 以愛與關懷的心成就音樂芬多精 孫巧玲(國立台灣藝術大學音樂學系系主任) 《音樂芬多精》是一系列為中高齡長輩準備的心靈保健雞湯,以大自然的情境、聲音、脈動和想像來設計課程,使長者能夠表達與覺察自己的感受。並以音樂連結大自然的共通性,強調以「開心、關心、愛心、盡心、淨心」為「五心」上將,在健全身心靈的過程中,感受愉悅、健康與慢活的樂趣。 作者林瑞薏老師出生於基督教家庭,在詩歌與服事的甘甜中成長,她以音樂專業作為自己的志業。雖走過婚變的坎坷,但聖經的話語

成為她的安慰與依靠,促使她創作了《八福》藝術歌曲及《天堂樂音》鋼琴音樂,並提供製作《荒漠甘泉》、《信心是一把梯子》、《我心靈得安寧》等有聲書之背景音樂,以「愛與關懷」體諒之心,走入樂齡音樂教育的服務與教學。 臺灣即將在21 世紀進入超高齡社會,我們可以預見不久的將來,每五個人就會有一位超過65 歲的長者,預防失智的發生顯得日益重要。失智症的危險因子有憂鬱、抽菸、頭部外傷、三高、過重,引導年長者預防並遠離或延緩失智,就是林老師提倡《音樂芬多精》系列課程的初衷。從手部、下肢、樂器初體驗、音樂作畫、手搖鐘、戲劇表演、活潑豐富的節奏刺激、節慶頌讚,到膝關節與骨盆底肌的復健與訓練,在課程中以音樂

帶領長者同樂,體驗箴言17 章22 節中所言:「喜樂的心乃是良藥」,在以情感作為連結的旋律與節奏中,找到生活中自然存在的音樂芬多精。 推薦序三 音樂揮灑出的生命禮讚 高念慈(臺北市立關渡醫院醫務部主任兼復健科主任) 八月下旬的週末,我和內人走在山林間的小徑。夏末秋初的風吹來,森林中傳來樹葉颯颯作響的聲音,伴隨著溪澗瀑布的水聲, 以及空氣中飄著隱隱的土壤香氣,組成了一個富含多種感官體驗的畫面。我們走在幽靜的森林,欣賞著造物主所造的美景,兩人心中一陣激動。太太靠近我,在我耳邊說道:「秋天來了!」突然間腦海中出現了韋瓦第四季協奏曲夏與秋這兩個樂章……此時此刻,森林芬多精與音樂芬多精交

互作用,整個人精神振作了起來, 身心靈得到徹底的療癒! 林瑞薏老師的大作《音樂芬多精》的書名真是取得太好了!貝多芬當年漫步在德國黑森林呼吸著充滿芬多精的空氣,創作出許多不朽的樂章,他透過音樂神奇的力量,將芬多精療癒的種子植入我們的心裡,讓我們隨時隨地,藉著音樂這個無國界的語言啟發我們,讓我們有機會釋放心靈,得以凝視上帝的窗口。 身為復健科醫師,肩負一個重要的任務,就是為因著現代醫學進步而延長的生命添加光彩。面對高齡化社會,如何讓高齡長者在身心靈各方面都能保持健康,是我們很關注的議題。林老師用她多年來參與長者關懷的經驗,將復健醫學中音樂治療的元素融入其中,加上中高齡長者的運動需

輔以律動,更重要的是,經由團體課程的成果展現,讓長者的社會心理需求得到滿足,這是非常了不起的成就!看到參與其中長者的照片,個個神采奕奕,眼眸中充滿了智慧的光芒,以及對生命的禮讚,我想,天國福音的種子已經藉由林老師的服事種在他們的心中了! 此外,我還特別喜歡瑞薏老師在每一堂課之前「音樂的祝福」,引用的每一句名言都是字字珠璣,充滿哲理,值得再三玩味。承蒙瑞薏老師抬愛,忝為此序,在此不再贅言,就請各位細細品嚐,讓林老師用這本書帶領大家,藉著這本書的指導,在我們的周圍製造並享受芬多精,讓生活中充滿神國度的榮光!同時求神賜福林老師,也賜福大家喜樂平安! 推薦序四 摯愛樂齡音樂的傻子 鄭

玉英(懷仁全人發展中心資深心理師) 瑞薏是我的鋼琴老師,在我將屆七十之齡為我擴大疆域,讓我認識鍵盤、習得和弦,在左右手的交換運作之下,刺激了左右腦協調,更彌補了我兒時的欠缺。還記得兒時在基隆,好喜歡音樂課, 跟著老師唱歌,但更令我著迷的是那台會發出鏗鏘音韻的鋼琴。有一年,我的教室在音樂教室隔壁,有些小朋友可以在中午去練琴, 抱著大大一本琴譜走去音樂教室,好羨慕,卻無法開口跟生活壓力很大的母親表達我的需要。 婚後在女兒五、六歲時興致勃勃的帶她去上Yamaha 音樂親子班,當時內向的女兒不喜歡律動,他認為要學兔子跳到前面很蠢, 也不喜歡紙上的黑白鍵盤,我記得有一夜,她堅持不去,我自

己去了,在一對一對親子中,我一人落單,後來當然放棄了。過了幾年,又興致勃勃花十一萬買了一台電子琴,找了老師來家教女兒, 她興趣缺缺,上了一陣子不了了之,大大的電子琴默默站在客廳, 成為裝飾品。過了很久我才明白,是我的渴望,卻不敢為自己表達這奢侈的需要,硬要栽在孩子身上,她是真的不喜歡,喜歡的是我。 認識了林老師,聽說了「樂齡音樂」。喔,原來學琴不是兒童專利,於是我自己成了靦腆的老學生,補償了兒時欠缺,多了自娛的器材,滿意極了! 我們懷仁全人發展中心有一個中高齡聚會,多次邀請林老師來帶活動,聽她說音樂故事、跟著音樂律動,倘佯在她安排五彩繽紛的教具中,大家都玩得不亦樂乎。我驚訝她預

備的豐富和材料的繁多,我在其中認識林老師對音樂的摯愛,對課程的一絲不苟, 和對長者需要的拿捏,讓我十分感動,從中我也更認識了她的生命和性情。 一個受過苦難的靈魂,熱愛神的基督徒,無私的母親。她耿直的個性、堅持的原則,使她努力活出上帝的旨意,但在現實生活中是清苦的。她不計得失的備課,有時忘了付出與回收之間的平衡,常常見她載著一車的樂器、教具,遠途奔波去上一小時的課; 會為添購一個特殊器材,走遍大街小巷去搜尋;或為一個當道具的大蘋果親自縫製到深夜。記得有一次林老師邀請我到她家去玩, 小小的住處、大大的鋼琴。打開鋼琴演奏她自己的作曲,和唱出所譜的歌詞,我的眼眶濕了。她竟然為一個高齡團體的二十

分鐘小小音樂劇作詞作曲,為他們量身定做,為遷就一些長輩而以台語唱詞,好一個罕見的傻子!她卻贏得我深深的尊敬。我認為她活出自己、求仁得仁! 聽到林老師要出書,我好高興,她的經驗累積心血結晶將集結成冊,可供為中高齡音樂課程帶領者採用,也可為其他音樂團體工作者的參考。在每一堂課都有五階段的架構,都有音樂培育的設計和中高齡身心靈的考量。我不是音樂人,我是心理工作者和一個音樂的老學生,深深感知在生命到達成熟歲月,體力又漸漸衰老過程中,音韻、琴聲、團體友誼多麼有助於我們的心理健康。 特此祝福本書出版、為文推薦。 作者序 音樂:一份愛的禮物 能出生在基督教家庭是我人生非常感

恩的事,福音詩歌是陪伴我安穩成長的奶水,睡前媽媽溫柔唱詩的歌聲是我們的催眠曲, 少年時家人圍著彈琴的我唱聖詩成了最美的一幅畫,家族裡談論教會的事讓我感覺像一把大傘的保護。從國小六年級開始我在教會司琴,初中畢業北上到國立藝專音樂科就讀,乃至出社會工作、搬遷換教會、結婚懷胎臨盆,司琴的服事不曾間斷,造就了我勇於接受挑戰、越服事越甘甜的生命。 畢業後任教台北市立福星國小音樂班、山葉兒童音樂班,開啟我樂於將音樂分享給人的志趣。2000 年的婚變使我痛苦不堪, 然而上帝的手扶持我前進,翌年插班考入真理大學音樂應用學系。在同時照顧兩個幼兒、維持養家生計的跑鋼琴家教與兒童打擊班團體教學、教會服事、兼

顧學業,上帝以聖經的話安慰擦去我的眼淚,賜我如鷹般的毅力順利畢業,每學期拿獎學金。或許因為這些經歷,使我在面對長者時能多一份體諒之心。 2001 年我以十二音列手法寫作藝術歌曲《八福》,獲高雄市心理衛生中心舉辦「第一屆心理健康創作歌曲比賽」季軍。2004 年於真理大學畢業後,陸續創作「天堂樂音」四輯鋼琴音樂CD, 以免費方式陸續贈送出兩萬片給心靈受傷的人,承蒙台灣各地機構與教會邀請分享音樂見證、現場演奏與關懷,遠至高雄信義神學院、花蓮門諾醫院。多首樂曲獲台灣教會公報社青睞,提供製作《荒漠甘泉》有聲書之背景音樂;以及授權施以諾教授《信心是一把梯子》、《我心靈得安寧》有聲書使用背景音樂。如

今看來, 似乎這些走過的痕跡都是在裝備我從事樂齡音樂教學這條路。面對台灣中高齡社會及少子化的衝擊下,在一次音樂會中上帝感動我用音樂撫慰人心的話語再次激勵我:「你們要安慰,安慰我的百姓。」(聖經以賽亞書40:1)適逢行政院因應人口老化帶來的失能、失智與多元服務之需,相繼推動長照1.0 與2.0 計畫,廣設社區式、住宿式照顧服務體系與老人長青學堂,2016 年「音樂芬多精」多元藝術課程設計與教學於焉而生。 從服務台北安養機構、日照中心、老人關懷據點的長者,到台中大雅、清水的長青學堂,各地樂齡學習中心、社區大學、身障社福機構的音樂輔療,這些中高齡長者們在孩提面對物資缺乏的年代,大都沒

有學習音樂的機會。為彌補他們心中的缺憾,慰勞他們一生為家庭、工作的辛勞,我記取從事護理工作超過四十年的家母教導深呼吸的重要,以及我從大自然領受到音樂與森林裡的「芬多精」都有淨化的效果,引導長者學習放鬆、體會大自然脈動的韻律,使長者在紓壓的同時感受藝術的美感。除此之外,我進而帶領長者走出教室,到沿路滿是百年老樹的滬尾砲台、淡水紅毛城等古蹟、竹圍漁港實境體驗大自然與人文的洗禮,參訪新莊響仁和鼓藝工坊的技藝傳承,親臨演藝廳聆賞音樂會,達到身心健康的平衡與寬拓的視野。 每個人都有神給他不同的恩賜,我希望藉音樂幫助長者體驗藝術共感覺的特性,誘發他們隱而未現的潛能,讓喜歡音樂但五音不全、膝蓋無法律

動的長者也能自在地享受音樂課、表現他們的藝術才能,例如繪畫、藝術手作、戲劇、文學……。感恩這些年幾經開課單位與學員們的肯定、詢問「音樂芬多精」是否能開設師資課程,遂於新冠肺炎疫情嚴峻停課之際奮筆疾書。 十九世紀法國詩人和小說家雨果曾說:「音樂表達了那些不能言喻卻又無法對其保持沉默的事物。」即或是經歷過手術、中風、受傷或因年老身體退化而造成行動不便,在課程進行時,看見長者們認真地歌唱、隨音樂而努力伸展中風變形的軀體,我被這強韌的生命力震撼!看見他們在互動中碰撞出驚喜的笑容,透過音樂活動恢復受傷之前功能的見證分享,因為歌唱而能走出喪夫的多年傷痛,在成果展演過程得以自我實現的喜悅,與不同機構

的長者們進行音樂交流的關懷與融合,同時欣賞別人的潛能、肯定自我的價值,這樣的生命何等美好!若因此音樂能帶給他們一絲撫慰的陪伴,我們的心就一起在天堂了。 經驗告訴我,中高齡長者活動非同於學齡教育,在內容與程度上需顧及他們的能力、喜好與自尊,以免造成挫折感容易放棄嘗試。過程中對長者的讚賞與隨時調整進行的節奏,能增強他們的自信與學習動力。在我初老的人生階段能與這些長者同樂、學習是無比的福氣,願將他們瑰麗的身影化作文字記錄,提供有志中高齡音樂教學者另一種多元藝術而適情雅趣的可能,並看見長者們的潛力與需要,期祝音樂如花香滿徑陪伴更多長者樂活、慢活、健康活的生活美學!與其說是教學內容,對我來說更像

是一本回憶錄,尤其是2020 年,我為雙連安養中心二十週年慶創作暨協演的高齡素人台語音樂劇《風微微~金葉飛滿天》,彷彿是我與上帝、長者的愛情,心中無限感激!長者們互動的感人身影,提醒我包容與理解才是連結愛的橋樑。終身學習是健康終老的不二法門,授業於長者,創意教學需不斷精進與修正才能遇見生命更多不期而遇的驚喜與創見。站在浩瀚偉大的音樂聲息、各種藝術刻劃的奧跡、與生命豐富經歷的長者面前,我永遠抱持一份崇敬之心!

社會臨場感對社群媒體使用者之影響 -以藝文類型Facebook粉絲專頁為例

為了解決鍵盤 回收 台北 的問題,作者周昱伶 這樣論述:

Web2.0時代的發展下社群媒體崛起,改變了過往網路環境生態,關於使用者的行為研究日益漸增。近年來越來越多藝文組織開始經營社群媒體,多數會選擇成立Facebook粉絲專頁的方式進行,粉絲專頁提供藝文組織與粉絲直接交流的平台,藝文組織能夠透過社群媒體介面的豐富功能來發表文章、回應訊息、建立形象等等,使用者也能夠在社群上參與互動以及給予藝文組織回饋,藉此藝文組織能夠更加了解到觀眾的面貌並鞏固觀眾之間的關係。 在同樣的社群媒體介面所提供的功能下,不同的粉絲專頁所帶給使用者的感受也會產生差異,熱衷於參與互動以及對於粉絲專頁認同感高的使用者,能夠促使粉絲專頁達到行銷推廣之目的,而在過往研究中指出

,粉絲專頁表現形式的差異會影響到使用者的感受以及後續行為,也因此隨著藝文組織的不同,在粉絲專頁上所呈現形式的差異如何影響粉絲的參與行為以及社群意識,為研究者所關注的議題。 本研究採用量化研究之問卷調查法,運用社會臨場感理論(Social Presence Theory)進行探討,研究結果發現社會臨場感在藝文粉絲專頁中扮演著重要的角色,使用者若能感受到另一方的存在能夠產生出參與行為以及虛擬社群意識,且社群編輯所提供的訊息豐富性也能為社會臨場感產生正向的影響,而使用者本身對於藝文資訊的涉入行為也能夠在社會臨場感與訊息豐富性在面對參與行為時產生正向影響。