鐵皮屋 基 座的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦地味手帖編輯部寫的 地味手帖NO.12鄉村博物館:尋找我們是誰的方法 和地味手帖編輯部的 地味手帖NO.11村之寫真:凝視而後改變的力量都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自裏路 和裏路所出版 。

佛光大學 樂活產業學院碩士班 羅智耀所指導 鄭榮緯的 消費者對超商蔬食產品消費意願因素之探討 (2021),提出鐵皮屋 基 座關鍵因素是什麼,來自於超商、蔬食、修正式德菲法、層級分析法。

而第二篇論文南華大學 建築與景觀學系 陳惠民所指導 吳嘉哲的 嘉義縣東石鄉掌潭村之韌性建築設計研究 (2020),提出因為有 氣候變遷、韌性、防災設施、參與式設計的重點而找出了 鐵皮屋 基 座的解答。

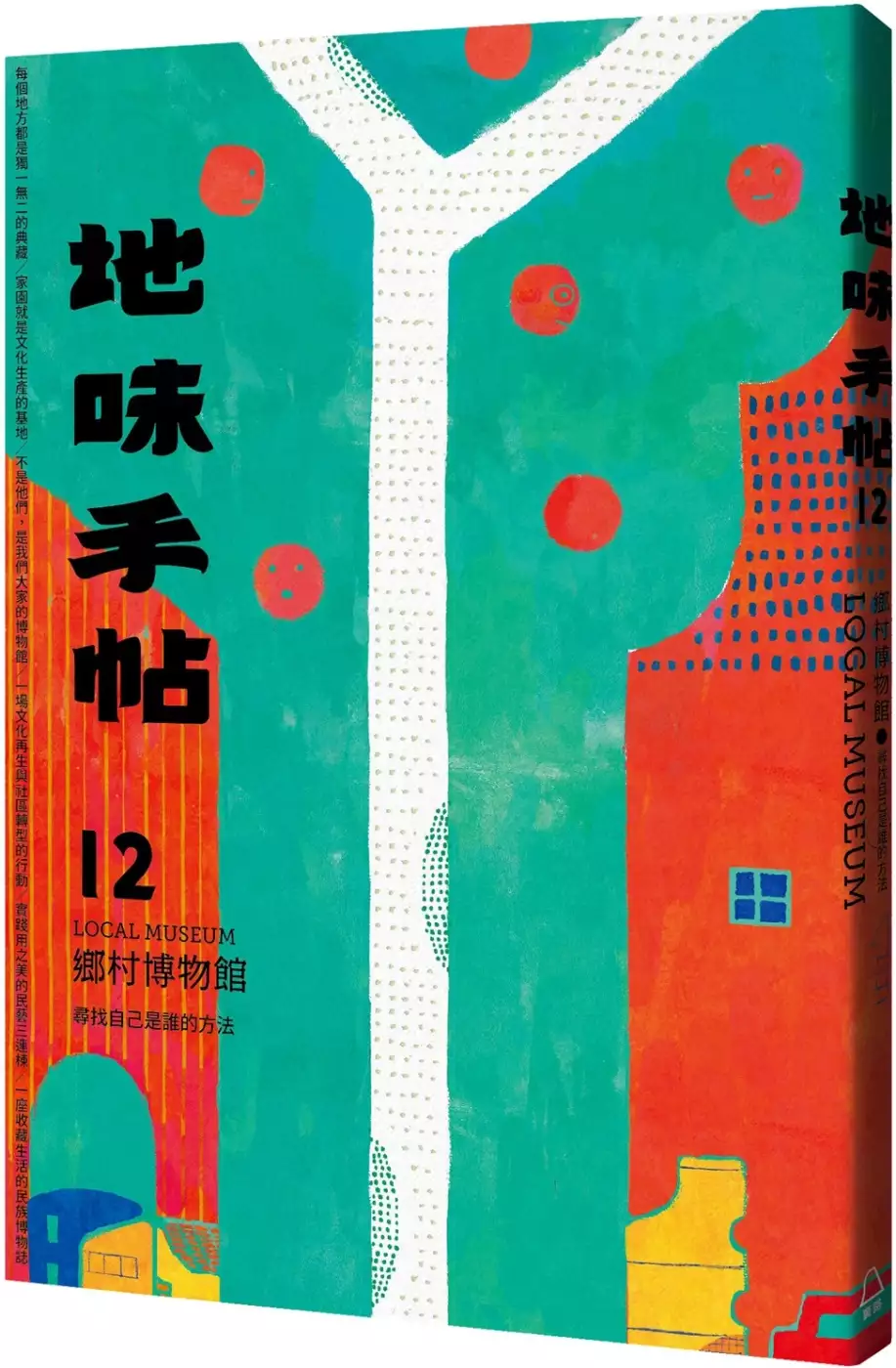

地味手帖NO.12鄉村博物館:尋找我們是誰的方法

為了解決鐵皮屋 基 座 的問題,作者地味手帖編輯部 這樣論述:

鄉村博物館的存在, 不只是為了過去, 更在尋求指向未來的路。 |本期特輯──鄉村博物館| 走訪各地鄉鎮時,稍留心,會發現有著各式文物館、紀念館、文化館、故事館……,鋪蓋著灰塵和歲月痕跡的指標招牌,指引著過去的地方文化經驗。數量之頻密,讓人不由得好奇這些館舍由誰經營?誰會來參觀?又為何各地都能看見鄉鎮型館舍? 藉由這些提問,我們邀請到長期參與宜蘭社區發展的陳育貞、台藝大文化資源學院院長的林承緯,和擅博物館學與文化政策的林玟伶,以文資、社區和博物館三方視角對談,談鄉村博物館的脈絡由來、現況和參與經驗,了解到各地在1980~1990年代社會風氣

、社造趨勢下而啟的本土文化追尋,及至2000年後的地方文化館政策導引,而有了鄉村博物館的整體發展輪廓。 依此為基礎,實地拜訪宜蘭二結穀倉稻農文化館和大二結紙文化館,了解經營者大二結文化基金近30年來深厚的社區能量;雲林的博物館與地方文化館運籌團隊,扮演多點溝通和推動平台,帶動地方眾多文化館的活力;近年來極受矚目的「大溪木藝生態博物館」,將長久以來的社造能量,逐步引導至生態博物館的路徑。三種地方案例,展現出由一群人、一個團隊和一個館舍而出發的起點,如何展開多點串聯、人地相連的豐沛經驗。 接著,藉由各路博物館人、策展者和插畫家的分享,從紙上飛躍至金門、馬祖、花蓮、台

東、台南、屏東……及至日本和摩洛哥的地方館舍,從中可看見在地人透過博物館方法,召喚出一段段產業、生態、工藝、族群、歷史等記憶,逐步拼湊出「自己是誰」的完整樣貌。 每個地方都是獨一無二的典藏。透過鄉村博物館,濃縮見證了有限的人生,如何延續對土地和對人事的地方關懷,並以此為踏石,尋求指向未來的路。

鐵皮屋 基 座進入發燒排行的影片

繼日前於立法院會提案要求交通部及相關主管單位積極評估花蓮到蘇澳間區域性「藍色公路」建設,民進黨立委蕭美琴今(18)日在交通委員會就目前評估進度質詢交通部次長葉匡時,蕭美琴認為,我國應利用海洋國家的優勢,在花蓮到蘇澳間的區域,利用噸位夠大、速度夠快的運輸船,運輸人員、車輛或農產品,以提高花蓮當地民眾的便利性。對此,交通部次長葉匡時表示,因為船舶速度已獲改善,此案已重新啟動且正進行研議。航港局局長黎瑞德也表示相當支持並鼓勵開航,近期也有業者洽詢有關花蓮到蘇澳間的區域藍色公路,只要業者評估可行,基於航政機關立場將協助開闢航線。至於就碼頭設施的興建與投資,黎瑞德局長也表示將全力配合。

此外,由於交通部整併基隆港、台中港、高雄港、花蓮港務局成立台灣港務公司,蕭美琴也據港務公司年度計畫與專案質詢董事長蕭丁訓,她質疑在提報的九件新專案及三件新興計畫中,竟然沒有一件與花蓮分公司有關,且預算少得可憐,甚至是整個航港公司的零頭,根本就是忘了花蓮分公司的存在。蕭美琴並指出,花蓮好山好水適合觀光,但馬英九在四年前競選總統時提出「花東幸福工程」政見,說要推動花蓮港為觀光運輸並重的港口並設置郵輪碼頭,後來要選舉了,才用幾百萬經費隨便做了一個通關服務站,外觀像「鐵皮屋」的小型建築物,甚至像一座「公廁」,不論是設備、大小與規模都比基隆港差,如何吸引更多的觀光客及國際級郵輪到花蓮港碼頭?

蕭美琴質疑,航港公司的預算並沒有做公平的分配,她指出,民進黨執政時期所規劃的高雄港、基隆港郵輪碼頭,都經過周延考量,並結合環境、交通、觀光遊憩、商業活動等元素,營造出遊輪碼頭國際門戶的全新意象。且在港口發展的潛力上,以花蓮港發展郵輪觀光港之潛力最大。蕭美琴說,以目前馬英九政見承諾所蓋的花蓮國際郵輪碼頭來看,完全未整合運輸系統發揮城市門戶功能,更沒有大眾運輸導向的整體規劃,僅僅在港口邊蓋上一間鐵皮房屋充當接待國際貴賓的門戶;對此,她批評,馬英九每次到花蓮都說對不起花蓮人,但不能一天到晚說對不起,而該做的事、該反省的都沒有做。

消費者對超商蔬食產品消費意願因素之探討

為了解決鐵皮屋 基 座 的問題,作者鄭榮緯 這樣論述:

近年來台灣吹起了蔬食風;蔬食也成為了現代的一種生活形態。素食這一詞也漸漸在社會當中轉變成蔬食;為的就是讓葷食者也能夠接受。現代素食者選擇素食的原因不再是因為宗教關係,更是因為自身健康及環保的因素。這幾年蔬食餐廳如雨後春筍般開設,在賣場或是葷食餐廳都一定會有素食的選項;可見素食已經是一種趨勢。現今的便利商店發展興盛,人們的生活習慣也與便利商店習習相關。也因便利商店所提供之「便利」,使我們更倚賴便利商店。以前便利商店能夠提供給素食者的選項少之又少;現在便利商店提供給素食者的品項越來越多像是,微波食品,御飯糰,飲料都有素食者的選項。本研究意在了解消費者選擇超商蔬食產品之重要因素。首先收集相關之產業

報告及過去的期刊、文獻等;了解超商蔬食產業發展現況並歸納出了四大構面:環保意識、健康信念、宗教道德、超商印象及二十項評估細項準則。接著透過修正式德菲法,藉由專家及學者的專業意見進行問卷蒐集與分析並建構出影響消費者對超商蔬食產品消費因素之層級架構圖。接下來運用層級分析法進行問卷調查;透過數據的權重分析,得出消費者消費超商之蔬食產品主要影響因素,建立出各項消費蔬食產品因子之間的相對權重。根據研究結果發現到,影響消費者在消費超商蔬食產品之消費意願因素的重要程度依序為: 環保意識、健康信念、宗教道德、超商印象。研究分析結果希望有助於現今的超商業者以及蔬素食相關行業業者,提供他們在推行蔬食相關產品之參考

依據。

地味手帖NO.11村之寫真:凝視而後改變的力量

為了解決鐵皮屋 基 座 的問題,作者地味手帖編輯部 這樣論述:

一張照片,曾經屬於某一地某一群人, 延續著地方認同與信念, 存於記憶中,也存於生命中。 |本期特輯──村之寫真| ●本期特製三款「寫真之村」小書,收藏攝影師眼中的抗爭、變遷和消失之村,隨機出貨! 如果有一天,生活的地方正在消失,不管是時間洪流裡的被掩埋,或是城市發展下的被消滅,「寫真/攝影」可以在裡面扮演什麼角色?有沒有可能成為一種力量的起點? 帶著這個叩問和攝影之眼,特輯之初我們邀請藝評家、攝影史研究者陳佳琦,爬梳台灣攝影簡史、攝影師的地方性,如何從風景的發現轉為在地的觀看,甚而看見土地的傷痕專文。接著,以長期記錄同個村落地區為基準,分別探看南風下的彰化台西

村,許震唐如何為家鄉記錄生活的抗爭之村;用狡怪視角捕捉高雄旗津百態的林聰勝,如何呈現變遷之村;和在高雄左營眷村蹲點生活五年的林羿綺和呂易倫,拍攝上萬張消失之村後的透視想法。 同時,透過關注地方的影像創作者黃迦、莊媖智、黃弘川,寫下他們拍攝之後、影像之外的內心創作過程。並順著地方視角,訪談台南的「海馬迴光畫館」和花蓮的「好地下藝術空間」,耕耘在地影像藝術空間多年來的歷程和轉變。 最後,更邀請到「2022Mattau大地藝術季潛行攝影計畫」,以沈昭良為策展人、召集新生代及資深攝影師共組的華麗團隊,暢談此影像創作計畫與地方性的核心想法,及各創作者在曾文溪流域取材的想法和有趣故事。

不管出於創作、於追尋、於報導……等動機,各色秀異的影像和創作理念,都為當代的攝影與地方角色,照見多樣態的視角,疊疊浪浪,穿越時間引發迴響,進而為地方找到陪伴的力量、記錄的力量,和可能改變的力量。

嘉義縣東石鄉掌潭村之韌性建築設計研究

為了解決鐵皮屋 基 座 的問題,作者吳嘉哲 這樣論述:

近年來溫室效應造成的全球暖化日漸嚴重,世界各國紛紛於此議題上進行研究。台灣作為海島國家,氣候災害更是首當其衝,在氣候因素及人為因素下,颱風、豪大雨造成的洪災也越來越常見。在與自然環境共存的同時,為了確保人類的生存空間,而開始建構地區防減災規劃與防災建築設計之架構,讓自然與人為可以和平共存,促進人們的生活品質。 因此,本研究針對淹水情況做常見之濱海地區進行研究,透過文獻回顧、案例分析整理與應用來建構研究基礎,並以經濟部水利署水利規劃試驗所的計畫實際操作中完善研究主體,透過結合學術界、實務界與社區的力量,提出濱海地區建築之設計策略,並以嘉義縣東石鄉掌潭村為例,用成果檢視其可行性。 本研究

之過程可分為三個階段,分別是資料彙整、設計研究與成果實踐。在透過參與式設計汲取在地能量的過程中,本研究發現設計者與居民意見之差異性,此種特性影響本研究最後成果之分歧,本研究認為其過程中產生的磨合、溝通、妥協亦形成社區意識之關鍵。 以成果而言,居民意見對於設計雖有一定限制,但同時使居民思考其他解決問題的方式,於社區整體乃至台灣自主發展韌性社區可說是一大步,也是在一定程度上讓未來的使用者成為設計者的一員,也是設計成果更貼近現實。