開放空間定義的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦岑永康,張珮珊寫的 這不是教養書:孩子要長大,爸媽要長進!岑永康 X張珮珊的獨家報導 和AliceProcter的 誰的博物館?:讓殖民史現形,揭開頂尖博物館避而不談的暗黑故事&觀看思辨都 可以從中找到所需的評價。

另外網站開放空間的管理 - 規約真的很重要也說明:「開放空間」,顧名思義,就是開放不特定人使用的空間,其設置目的,是為了增加綠地、改善都市景觀,政府鼓勵一定規模以上之建築基地,在申請建築執照 ...

這兩本書分別來自臺灣商務 和原點所出版 。

國立臺灣科技大學 建築系 杜功仁所指導 吳睿文的 八二三紀念公園使用行為與其對應空間特質之研究 (2019),提出開放空間定義關鍵因素是什麼,來自於都市開放空間、使用行為、空間特質。

而第二篇論文逢甲大學 景觀與遊憩碩士學位學程 沈揚庭、林宗賢所指導 李靈婕的 韌性景觀應用於韌性城市水災害防範之研究-以台中市烏日區為例 (2018),提出因為有 韌性景觀、淹水災害、開放資料、土地適宜性分析、地理資訊系統的重點而找出了 開放空間定義的解答。

最後網站開放空間| PyCon APAC 2022則補充:開放空間 (Open Spaces)是自助式、聚會形式的活動,與大會議程同時進行。開放空間的主題是由大會與會者「當場」計畫的。開放空間讓你能用任何你喜歡的方式定義、 ...

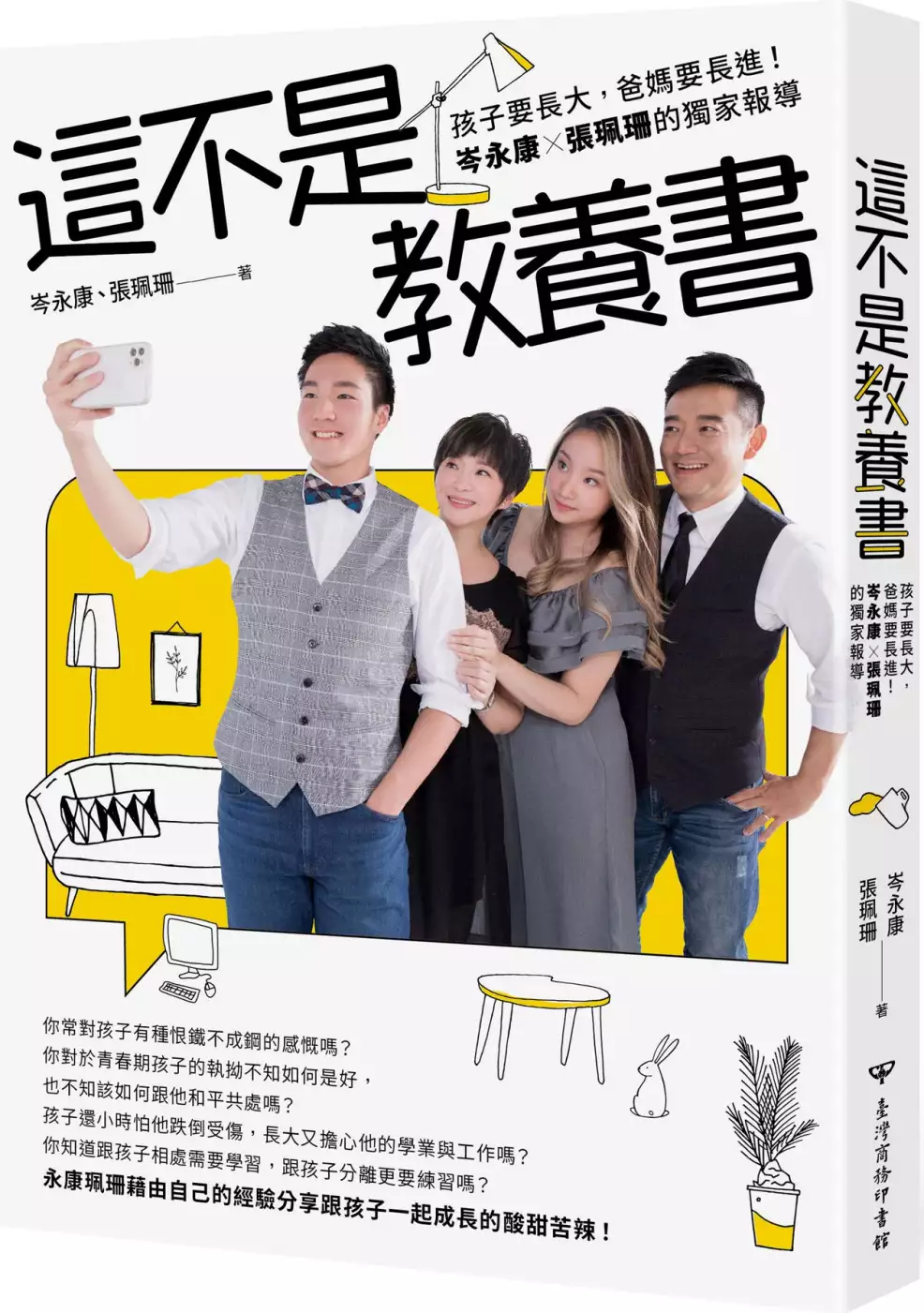

這不是教養書:孩子要長大,爸媽要長進!岑永康 X張珮珊的獨家報導

為了解決開放空間定義 的問題,作者岑永康,張珮珊 這樣論述:

你常對孩子有種恨鐵不成鋼的感慨嗎? 你對於青春期孩子的執拗不知如何是好, 也不知該如何跟他和平共處嗎? 孩子還小時怕他跌倒受傷,長大又擔心他的學業與工作嗎? 你知道跟孩子相處需要學習,跟孩子分離更要練習嗎? 永康珮珊藉由自己的經驗分享跟孩子一起成長的酸甜苦辣! 這不是一本教養書,因為陪伴孩子長大的過程,往往我們才是那個被教育的人。 本書特色 15個主題,30篇故事,永康、珮珊不是要告訴你教養的金科玉律,或是如何培養傑出好青年,而是要跟你分享他們一家四口如何「爸媽陪伴小孩,小孩影響爸媽」,成就全家的幸福美好! 獨家報導1 台灣生育

率全球最低,生養小孩的負擔太大? 獨家報導劃2 教育孩子責任大,養小孩不如養寵物? 獨家報導3 父母的心頭肉,更要鬆手自由飛? 獨家報導4 言教不如身教,你要讓孩子成長為什麼樣的人? 獨家報導5 課業停看聽,到底如何選擇才能把錢花在刀口上? 獨家報導6 不說不痛快,滿懷的愛意和關心到底該不該說? 獨家報導7 新聞人的敏感,寧可信其有不可信其無? 獨家報導8 存錢與花錢,如何培養孩子受用的金錢觀? 獨家報導9 孩子放飛,如何維持親子間的親密關係? 獨家報導10 給愛與分離,如何做到孩子學獨立,爸媽學放手?

獨家報導11 責備與關愛,如何拿捏其中的輕重與分寸? 獨家報導12 跟孩子成為朋友,如何培養孩子的安全感? 獨家報導13 你不爽我生氣,如何解決親子間的爭執? 獨家報導14 從家庭到校園,如何協助孩子融入群體不做豬隊友? 獨家報導15 出國拚未來,外國的月亮真的比較圓?

開放空間定義進入發燒排行的影片

我們儀式&我們走過:

台灣不同的族群,自然各有其對生活的態度;年復一年自然重複的季節更替、24節氣,是老祖宗的智慧,不同宗教文化也隨著時間舉行不同的儀式。

人們藉由儀式來肯定生命存在的意義。不論是伐木造船,還是婚喪喜慶,迎神廟會和建醮,時代的巨輪一直往前邁進。城鄉差距雖然帶來生活樣貌的改變,我們在不同族群,且又重複發生的儀式裡面,看到文化傳承的過程;既有不變的理念堅持,也有順變時代的妥協。

百年來,我們走過日據時代、太平洋戰爭,也經歷白色恐怖的威權時代、解嚴後街頭狂飆的民主歷程,並因追求經濟發展而傷害了自然環境,遭受時常來襲的颱風、水患和地震,還有瘟疫或病毒的傷害。

我們遭遇,我們應變,我們曾經失敗,我們也學著反省。

展覽介紹:

「臺灣文化」目前還是一個尚待被清楚定義的模糊概念

可以使用「臺灣的鏡像」來協助定義什麼是「臺灣文化」嗎?

「臺灣的模樣」嘗試整理國家攝影文化中心及國立臺灣美術館的攝影典藏中,不同世代的本土攝影家們眼中所看到的「臺灣」。希望藉由這些不同時空樣貌下的影像切面,堆疊出臺灣的文化紋理,協助思考一直都在但卻是抽象混沌的「臺灣文化」。其實也就是在反思:什麼是「臺灣的吾土」?誰是「臺灣的吾民」?等土地與人民的真實內涵。

初探「影像臺灣」為「臺灣攝影史」奠基

為了要整理呈現這一個「公共的臺灣」(孕育我們的母地),策展人要向展覽中每一位攝影家致歉。在此展中,個人創作意圖的脈絡先暫時被放在第二順位,優先凸顯臺灣這塊土地上共通的元素,作為整體性的思考。藉由影像編輯的組合,橫向交織出一個更龐大綿密的,所謂臺灣攝影創作的共同脈絡。長年來因為臺灣攝影史研究的缺席,我們有必要透過這樣統整的過程,先將臺灣攝影做一個整體性的梳理思考,來為尚待完成的臺灣攝影史鋪路。

關於臺灣文化脈絡的思考

策劃此展還有一個目的,梳理出臺灣文化脈動的基調:臺灣的文化脈動,是由在地的原住民族,面對外來的過客與移民,歷經抗拒、衝突、互動、交流、妥協的歷程。原本在地的本土族群與外來的殖民霸權必須學會「共生」,而不同時期的共生造就了不同世代的「在地本土文化」。

南島文化原住民族的根源,荷蘭西班牙文化的刺激,深層中華文化的延續,日本文化擁抱現代化的刻痕,還有歐美當代文化的移植,新住民文化的加成,這些多元觀點的交融並列,形成今日臺灣文化繼續往前推動的重要動能。

嘗試以影像揉捏出「臺灣氣口」、「臺灣味」

呼應國家攝影文化中心開幕首檔「舉起鏡子迎上他的凝視──臺灣攝影首篇(1869-1949)」以臺灣攝影史的理論研究為架構,本展以視覺影像為梳理的脈絡,嘗試由截然不同的方式切入這臺灣主體論的核心課題。因展出空間有限,整個展覽以靜態的「攝影原作」與動態的「數位呈現」平行展示相互呼應,也是一種在攝影展覽形式上的嘗試與挑戰。

攝影/鄭宇辰、余志偉

剪接/余志偉

文字提供/國家攝影文化中心台北館

■完整報導:https://www.twreporter.org/a/photo-the-national-center-of-photography-and-images-exhibition-2

──────

《報導者》是台灣第一個由公益基金會成立的網路媒體,秉持深度、開放、非營利的精神,致力於公共領域調查報導,共同打造多元進步的社會與媒體環境。

官方網站:https://bit.ly/3rTeR1V

粉絲專頁:https://bit.ly/37jjGYD

Instagram:https://bit.ly/3rWFQJV

★用行動支持報導者:https://bit.ly/3ylK401

#報導者 #看看攝影

八二三紀念公園使用行為與其對應空間特質之研究

為了解決開放空間定義 的問題,作者吳睿文 這樣論述:

1955 年公告的永和都市計畫中劃定了七塊大型公園預定用地,後為因應城市的快速發展,八二三紀念公園成為計劃中碩果僅存的公園,其佔地面積、初始設計理念、選址、及特殊的遺留性,在台灣近代史上極具價值與意義。八二三紀念公園位於高人口密度的永和地區,已成為周邊居民日常生活的據點,有效平衡了現代物質文明發展對自然環境的過度侵佔。公園作為都市中較為普遍的開放空間,是人們生活中不可或缺的重要組成部分。本研究以八二三紀念公園中和區政府管轄之區域為調查範圍,內部使用者為調查對象,從環境行為學角度,通過調查八二三紀念公園各區實質環境情況、活動狀況及使用者屬性與行為,結合都市開放空間之相關文獻,對調查範圍內不同類

型區域進行對比、歸納,梳理公園主要活動對應的實質環境情況,並分析相同使用行為所對應的不同實質環境中所存在的空間條件差異,提取隱於其中的空間特質,以期對都市公園的前期設計與後期管理提供方向參考。

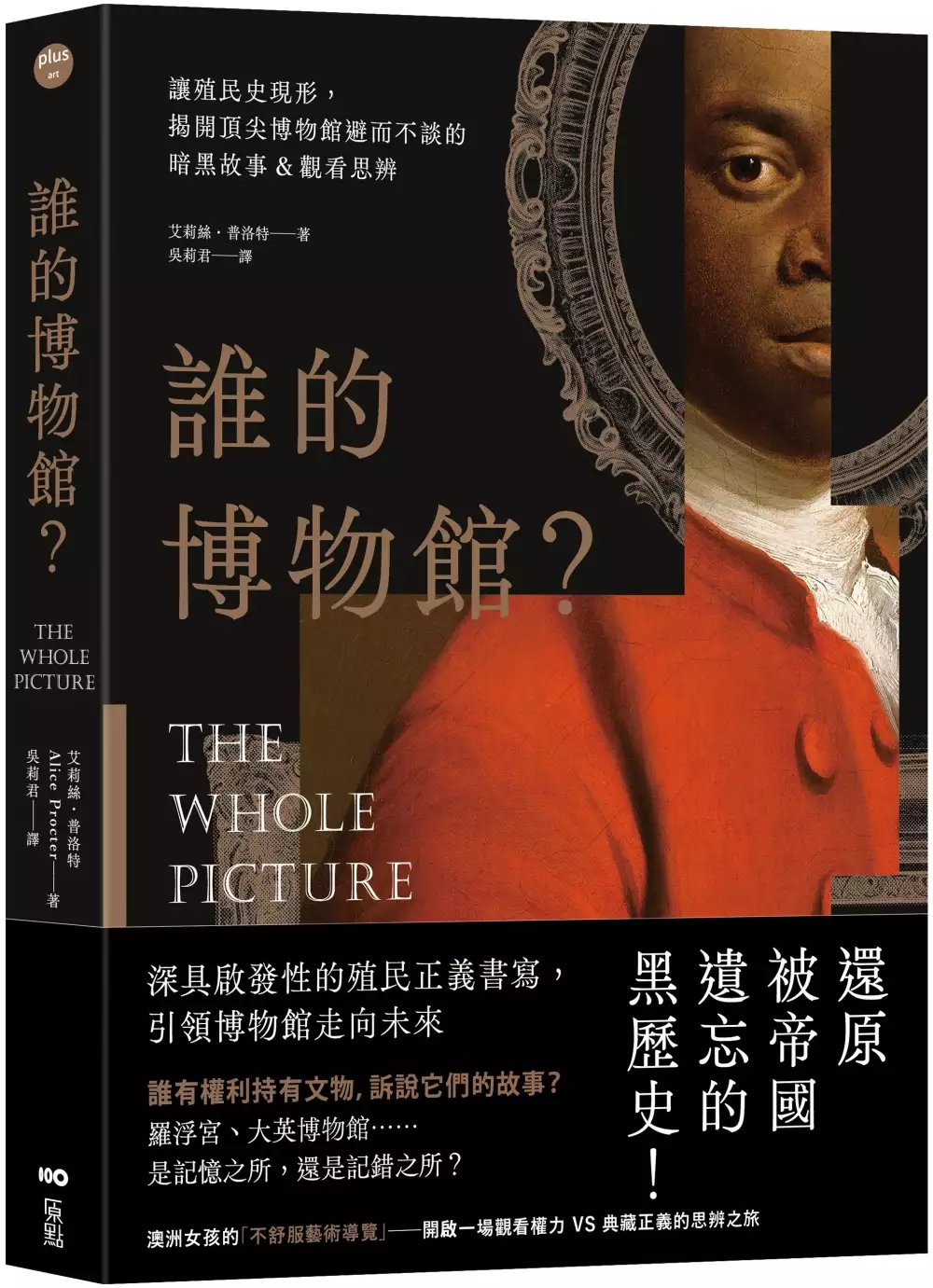

誰的博物館?:讓殖民史現形,揭開頂尖博物館避而不談的暗黑故事&觀看思辨

為了解決開放空間定義 的問題,作者AliceProcter 這樣論述:

我們與博物館的距離,再進化! 深具啟發性的殖民正義書寫,引領博物館走向未來 觀看權力 VS 典藏正義的思辨之旅 誰有權利持有文物,訴說它們的故事? 羅浮宮、大英博物館……是記憶之所,還是記錯之所? 澳洲女孩的「不舒服藝術導覽」 讓殖民史現形,還原帝國遺忘的人、事、物 揭發這段遮掩美化的黑歷史 ▌訴說頂尖博物館避而不談的掠奪故事 ▌ 更帶你認識為人類尊嚴、公平正義創作的當代重量級藝術家 Andrea Fraser|Kara Walker|Michael Parekowhai|Daniel Boyd|Micheal Rakowitz 這是一本關於同理

心、理解、疤痕,以及如何學習與它們共處之書 ==看社群媒體如何改變了我們使用博物館的方式== 創造過去與未來的批判性對話, 讓未來博物館更具民主性、包容性和多音性 「你必須先挑戰你的歷史,才知道該如何挑戰它的遺產。…… 今日沒有任何一個人的存在不受到殖民主義和種族主義的形塑。…… 我們用故事定義自身,並為我們的努力播下未來如何被記憶的種子。」 ▌大英博物館根本一點都不英國?!?!! 所有自稱為探險家的人,可能是某些人眼中的入侵者。大英博物館和羅浮宮有哪些掠奪而來的收藏?這些頂尖博物館有哪些避而不談的黑歷史、不可告人的驚悚故事? ˙艾爾金伯爵「

收購」巴特農和衛城神殿上的浮雕帶回英國,遭希臘抗議至今仍不願歸還。 ˙1772年大英博物館花了約今日的3600萬台幣,進行第一次古物收購,收藏全部來自英國駐那不勒斯大使漢米爾頓,他如何利用特權壟斷古物輸出,透過經銷滿足自己並貼補收入?他的收藏行動如何助長日後千百件南歐東歐文物被送往北歐的博物館? ˙曾經熱門的埃及學,是否為建立在帝國主義和英法敵對脈絡下的產物,我們以為的探險英雄是否其實是美化的盜墓者,奉行「誰撿到就是誰的」考古學,把重要的文化遺產當紀念品強行帶走? ˙東印度公司的商人皮特不擇手段得到的大鑽石,日後先後淪為路易十五和拿破崙的政權敘事,他因為在印度積聚的財富

,讓家族順利進入國會官拜首相,但鑽石的故事今天卻被世人淡忘,成為羅浮宮沉默的歷史證物。 ˙發現澳洲的庫克船長,在他登陸250週年,澳洲政府依然大舉紀念。他是理性時代偉大開明的拓荒先驅,還是導致原住民種族滅絕的入侵者? ˙麥伊是我們所知的第一位造訪英國的太平洋島民,但今日我們幾乎不記得他。為了遠大的科學目標,他成為踏上英國的活標本,被成功教化成英國人眼中「高貴的野蠻人」。 ˙曾是蘇丹的珍奇文物,一個代表著印度對抗英國殖民統治的強有力象徵,在被東印度公司掠奪後,今天成了新奇玩具,甚至被複製成商品,讓昔日殖民血腥全然消音? ˙紐西蘭國家博物館估計,有六百件毛利人遺體殘

骸及風乾頭顱,依然為機構和私人典藏持有。讓人物淪為文物是否有失人性?今天我們該以何種同理方式對待這些原該被保存在神聖領地的人類遺體? ▌挺身而出,誰的博物館? 一位澳洲女孩為何在倫敦進行一場又一場的「不舒服藝術導覽」?為何攻讀藝術史的她充滿挫折?為什麼近十年來博物館比以前更常成為抗議的焦點?她為何投身書寫這段讓殖民史顯影的博物館故事?她為何樂見在每年的原住民日,由原住民接管紐約的美國自然史博物館進行導覽?博物館為何開始收藏抗議標語,為恐怖攻擊的致意悼詞建檔典藏?身為白人,為何她無法事不關己地看待歷史? 「身為受益者,讓自己被悔恨與罪惡淹沒,對誰都沒好處。你能做的,就是不

斷追問,你如何感受那些好處。那些好處由誰付出代價?英國博物館裡擺滿從殖民地搶來的文物,掛滿用殖民財富買來的畫作,充滿了帝國權力的再現。它無處不在,只要你尋找。」 於是,她開始挖掘這段黑歷史的寫作計畫。 之所以寫這本書,源於作者2017年6月開始進行的「不舒服藝術導覽」,討論藏於某個博物館的文物──它們是怎麼去到那裡,以及它們在不同的時代如何被用來講故事。她的導覽源自於一股挫敗感,當時她剛花了三年時間攻讀藝術史學位,這個學位完全漠視殖民史與帝國史,但博物館與藝廊卻正是由這兩種歷史打造的。課程中唯一和大英帝國藝術有關的單元竟是選修。她見識到英國歷史課程的各種缺陷。學童讀了都鐸王朝和

維多利亞時代,這是英國奴隸貿易的起迄時代,但沒碰觸兩者中間的暴力侵略與戰爭,以及大英帝國的崛起與創建。 ▌反省&反思,觀看的方式永遠不只一種 博物館是一個我們可以在那裡發現和講述故事的場所。它不是唯一的知識之家,但裡頭往往有一套國族的認同課程,偏愛優勢和主流敘事。出現在博物館裡的故事,沒有一個是偶然的。有某個人挑選了每一件展示文物,為它分類編目,將它放置在展台上方或玻璃後面,有某個人撰寫說明牌。我們得牢記,無論多隱形,博物館裡確實有某個人在引導你的參觀路徑,形塑你的詮釋,挑選你可以看什麼和如何看。 本書分為四篇,每篇描述一種不同類型的典藏或藝廊,帶領我們看見背後的脈絡:

˙宮殿型:緬懷它偉大的創建者 ˙教室型:反映教師們偉大的抱負 ˙紀念型:收容那些貢獻之人 ˙樂園型:重視體驗和裝置,帶領我們沉思反饋 我們看待文物的方式從來不是客觀的:它受到我們的身分、我們的經驗以及我們被教導的世界觀所形塑。沒有任何兩個人會以一模一樣的方式觀看藝術。本書以可在這四種類型博物館中的找到的文物為基礎,探討更大的歷史與認同問題,探討這些觀看與提問方式,以及隱藏在它們後面的概念與意識形態。身為一位積極投入的博物館參觀者,期待你我謹記,博物館是一個裝了物件的方盒子,那些物件是由一名或一群收藏家擺在裡頭,並將它們當成完整的內容呈現出來──所以你要自問:

˙其中少了什麼?我們是透過誰的眼睛觀看這個故事? ˙這則歷史如何被搓揉竄改,剪貼成一則敘事? ˙又是「偉大白種男性」的老套路嗎? ˙博物館的董事成員,是否為既得利益者,想藉此洗白公共形象,我們如何不成為共犯結構的一員? ˙我們學習的觀看方式是文化的產物,還是本能自覺? ˙我們繼承了什麼?有什麼負擔或特權? 其中故事,等你揭曉。 口碑推薦 王廷宇|輔仁大學博物館學研究所助理教授 王俊傑|臺北市立美術館館長 宋世祥|【百工裡的人類學家】創辦人 郭怡汝|「不務正業的博物館吧」版主 黃貞燕|國立臺北藝術大學博物館研究所副教授兼所長 曾少千|國立中

央大學藝術學研究所教授 焦傳金|國立自然科學博物館館長 劉惠媛|中華民國博物館學會理事、博物館美學散步主持製作人 顏擇雅|作家,出版人 cheap|Youtuber 王廷宇|輔仁大學博物館學研究所助理教授 「作為一本讀起來沒有壓力的書,本書實際上從案例中帶出了很多博物館、美術館領域值得嚴肅思考的話題。例如書中的精彩句子:『典藏是政治行為,並創造文化成果。』」 宋世祥|【百工裡的人類學家】創辦人 「當代博物館正在興起對於殖民時期典藏的深刻反省,《誰的博物館?》帶我們重新審視今日博物館的藏品背後的黑暗以及對於收藏正義的思考。」 郭怡汝|「不務正業的

博物館吧」版主 「博物館並非中立,也不純然沒有暴力與掠奪,這些可能深深地存在於藏品的來歷。這本書幫助觀眾反思博物館中受人尊敬、崇拜的物件,揭示其隱藏的歷史,引導我們發掘、辯論與正視,來促進一個更加尊重、全面及公平的博物館。」 黃貞燕|國立臺北藝術大學博物館研究所副教授兼所長 「博物館不是一個客觀而中立的場所──覺察並面對這件事,是讓博物館當代意義往 前走的關鍵。」 劉惠媛|中華民國博物館學會理事 「讀藝術的故事看文明的發展史,博物館是世界劇場,理想與現實共治。」 cheap|Youtuber 前幾年來台灣展覽的圖坦卡門,當時我看到許多家長帶著孩子排隊,並

難掩興奮之情,當時我與這些人一樣,覺得能在台灣看到這種國際級的展覽,實在是十分幸運,但看了展覽後有些失望,內容實在太過表面,甚至有點譁眾取寵,相較於看到木乃伊感到興奮,我覺得應該更深層的去了解或是教育孩子,木乃伊背後殖民掠奪的故事,或是古埃及人他們對於生活、文化和死後世界的態度,而不是表面華麗的木乃伊而已,另一方面,博物館一直被認為是基於服務社會,向大眾開放,是教育、研究、寓教於樂的好場所,但實際上一些博物館也是文化滅絕的幫兇,對於全人類的文明遺產,有著不可抹滅的傷害,這些背後的故事,本書都將為我們娓娓道來。

韌性景觀應用於韌性城市水災害防範之研究-以台中市烏日區為例

為了解決開放空間定義 的問題,作者李靈婕 這樣論述:

隨著都市的高度發展與氣候變遷的加劇,都市所面臨的自然災害威脅已影響一座城市的永續生存。因此城市是否具備有足夠的韌性對策來面對自然災害風險,尤其是水災害,已成為刻不容緩的重要議題。本研究以韌性空間查找及其韌性景觀對策做為發展目標。首先從城市公共開放性空間及淹水潛勢分佈,探討城市韌性分佈狀況。運用政府提供的開放資料(open data),透過地理資訊系統做分析,以法規建蔽率及淹水深度,作為增設評值之依據,做出視覺化分佈地圖,再運用遙測技術查找實際綠地透水分布區域。將此三者區域,再次運用地理資訊系統,將開放空間建蔽率最高、綠地空間最不足與淹水最嚴重區域,增設評值後,從原本城市韌性空間分布,轉為城市

「低度韌性空間地圖」,以提供韌性景觀介入的參考基礎。本研究提出以韌性景觀介入城市低度韌性空間的方法與策略,並著重在面對城市的淹水災害應用。本研究藉由相關文獻歸類出三種韌性景觀,包括防災韌性、生態韌性與生活韌性。三種類型的韌性景觀除歸納出其對應類型與功能外,更進一步發展出其高中低的韌性程度,最終本研究將三種韌性景觀運用在城市低度韌性空間進行驗證。本研究以低度韌性空間地圖中較為嚴重的台中烏日區做為示範案例,舉出五種高識別性節點,包括非都市計畫區、都市與非都市計畫邊界區及都市計畫區內的密集住宅區、商業區與高鐵特定區。在分析節點之現況區域類型後,推演並建議此區域可置入的韌性景觀方法與策略。總結來說,本

研究的韌性空間查找方法與韌性景觀對策,協助景觀轉為主動介入城市,並幫助城市有韌性作為,以減緩、調適與應對去面對城市水災害。

開放空間定義的網路口碑排行榜

-

#1.開放式空間定義、社區開放空間、開放空間檢舉在PTT ...

都市開放空間(英語:urban open space),又稱都市開敞空間,也簡稱開放空間、開敞空間,係都市計畫及法律用語,其定義為於建築基地內留設可連通道路並供公眾通行或 ... 於 bookstore.keywordinfos.com -

#2.開放空間「DevOps:企業、組織與團隊文化的面面觀」

DevOps Taiwan Meetup #7 - 開放空間「DevOps:企業、組織與團隊文化的面面觀」,一起來聊聊DevOps 文化。 ... -【文章】開放空間會議定義和應用方法 於 devops.kktix.cc -

#3.開放空間的管理 - 規約真的很重要

「開放空間」,顧名思義,就是開放不特定人使用的空間,其設置目的,是為了增加綠地、改善都市景觀,政府鼓勵一定規模以上之建築基地,在申請建築執照 ... 於 ap0708.pixnet.net -

#4.開放空間| PyCon APAC 2022

開放空間 (Open Spaces)是自助式、聚會形式的活動,與大會議程同時進行。開放空間的主題是由大會與會者「當場」計畫的。開放空間讓你能用任何你喜歡的方式定義、 ... 於 tw.pycon.org -

#5.什麼是私人雲端- 定義 - Microsoft Azure

私人雲端是雲端運算服務的字詞,這項服務透過網際網路或私人內部網路提供,且只有特定的使用者才能使用,不開放給一般大眾。 於 azure.microsoft.com -

#6.高雄律師陳冠州時事與法律(二十三)豪宅公設當遊樂場男騎車

許多豪宅建商為了取得容積獎勵,依法就必須開放公共空間,方便非住戶的一般民眾使用,卻難防有人鑽漏洞 ... 政府對開放空間之定義及以開放空間獎勵容積率之依據如下:. 於 adonischen01.weebly.com -

#7.臺中市騎樓開放空間綠美化設施及街道傢俱設置管理辦法

第三條本辦法之用詞,定義如下:. 一、開放空間:指無遮簷人行道、迴廊及帶狀開放空間。 二、綠美化設施:指定著 ... 於 tcc-aa.org -

#8.21世紀的公共空間,「人性」標準是如何定義的? - 每日頭條

這也正是商業地產之所以能在我們這個時代繼續發揚光大的根本原因。因為它給了我們一片城市中的開放空間,當然,今日由企業構建的商業廣場,已經不再像中 ... 於 kknews.cc -

#9.內政部公告 - 行政院公報資訊網

四、 留設開放空間得增加之樓地板面積獎勵上限,修正回歸都市計畫法令或都市計畫書 ... 六、 增訂地面層為住宅、集合住宅用途之建築物,非屬開放空間之建築基地部分得 ... 於 gazette.nat.gov.tw -

#10.台北城市的生與死:市民公共開放空間設計指標

關鍵字: 公共開放空間;市民設施;台北;都市更新;台北機廠;屋頂;Civic Space;Civic ... 我們企圖重新定義邊界礎設施,新的基礎設施空間型態與機能使用創造了翻轉城市邊界 ... 於 ir.nctu.edu.tw -

#11.應用空間型構法則於都市商業空間結構之研究 - Research NCKU

在都市中,人們的移動行為依循著公共空間,穿梭於街道、公園、綠地等開放空間; ... 元素、空間連結與私人空間及公共空間之連結關係、界面空間以軸線圖作清楚之定義。 於 researchoutput.ncku.edu.tw -

#12.法規內容-臺中市建築基地開放空間管理維護要點

一、臺中市政府為使建築基地之開放空間確實開放提供公眾自由通行或休 · 二、本要點主管機關為臺中市政府都市發展局(以下簡稱都發局)。 · 三、本要點所稱開放空間係指依八十五 ... 於 lawsearch.taichung.gov.tw -

#13.開放空間 - 中文百科全書

它的定義隨著時代的變遷,定義者的研究方向和看待問題角度的不同而不斷的發展變化著。 美國規劃界認為,“所謂的城市開放空間,指的是城市一些保持著自然景觀的地域,或自然景觀 ... 於 www.newton.com.tw -

#14.小坪數開放空間規劃術提高放大感 - Yahoo奇摩新聞

都市寸土寸金,大樓小坪數空間若通常會採開放式空間,放大整體空間感, ... 第1個方式為不同的天花板設計來定義空間,最常見的是玄關和客廳,兩個空間 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#15.第一五章實施都市計畫區建築基地綜合設計 - 六法全書- mywoo

本章所稱開放空間,指建築基地內依規定留設達一定規模且連通道路開放供公眾通行或休憩之下列空間: 一、沿街步道式開放空間:指建築基地臨接道路全長所留設寬度四公尺以上 ... 於 laws.mywoo.com -

#16.邊學邊玩穿梭台中都市開放空間| 大紀元

該案入口水池設計對稱,開放空間之規劃與植栽非常實在,不虛華,便於維護管理;都市人行空間定義清楚俐落,能與原本之周遭環境不相衝突。 於 www.epochtimes.com -

#17.賓士車停豪宅前警稱無法管!議員會勘後警改口將取締| 社會

新北市政府對面一座豪宅,將正門前空間開放給行人行走,卻發生賓士車違停 ... 公共空間經都市設計審議通過,專供行人及自行車通行,符合人行道定義, ... 於 newtalk.tw -

#18.臺中市政府都市發展局「102年第3次建築管理座談協調會議 ...

1、 為落實新領得使用執照之建築物及建築物開放空間之合法使. 用,擬請本市建築開發商業同業公會先行向 ... 依建築技術規則夾層之定義如下:夾層:夾於樓地板與天花板監. 於 www.taizhong.org.tw -

#19.精選20 件建築、結構設計獎獲獎作品|把握義大利設計大獎A ...

而這個圓形劇場,正是一個開放、民主的空間,致力於舉辦有趣的聚會和表演 ... 在材料選擇、建築物的主立面、室內設計、窗戶等體現,其定義如下:過去 ... 於 www.fundesign.tv -

#20.建築物戶外空間疏散避難檢討(期末報告) - 內政部

區退縮建築、基地內指定留設帶狀式開放空間、指定留設街角廣場。」再者,如以. 特定設施建築的戶外空間定義與規格,如<老人住宅基本設施及設備規劃設計規範. >. 於 ws.moi.gov.tw -

#21.南方澳公共開放空間規劃與設計– 嶼浪之間|序曲 - ARTOGO

立即觀賞《南方澳公共開放空間規劃與設計– 嶼浪之間》- 方宜丞/ 李鉦澤, ... 與生活空間所造成的界線,解決傳統因產業而生但未被妥善運用的空間,重新定義及規劃。 於 artogo.tw -

#22.城市為誰而建?公共空間是如何被圈禁的

隨著越來越多城市空間成為「私人地方」,對使用者帶來諸多限制。 ... 若空間一旦被控制,尤其是當它的公共性定義模糊,令人不清楚哪些才是合法或可 ... 於 www.civilmedia.tw -

#23.公共空間的概念

一般而言,公共空間最基本的定義是「公眾可共同免費享用的空間」,並有十分 ... 等,都是由私人集團擁有,但同時被法律定為要開放給公眾使用的空間。 於 www.hkpsi.org -

#24.好房網TV/路人隨便都可進出? 公設VS開放空間你搞懂了嗎!

開放空間 和公共建設的定義大不同,民眾買房前可要仔細看清楚。圖/pexels 專家表示,因民眾對於生活品質要求越高,導致現在出現很多. 於 news.housefun.com.tw -

#25.國立台灣大學建築與城鄉研究學報

本文主要內容在於闡述都市開放空間的概念與台北地區都市開放空間所面臨的數量、 ... 角度所建立的開放空閒定義與目的作為基本架構,提出都市開放空門的開放性價值。 於 www.bp.ntu.edu.tw -

#26.都市綠地與公園的定義至今沒有明確的分野,兩者近似卻又有些 ...

都市開放空間(urban open space) 在英國既非「未利用土地」,也不等於「公園和遊憩區」,它包含了公園、墓園和社區花園...等其上無建築物或者建築覆蓋率不高於二十分之一的 ... 於 m.facebook.com -

#27.開放建築的關鍵技術及應用

誤解與「開放空間」類似,實際上open是指工業化的「開放系統」, building也不是單純的 ... Open Building的定義有三層含意,說明如下:. (一)屬開放 ... 於 www.architw.org.tw -

#28.一般市民有權使用公共開放空間 - cooper lee的部落格

政府列管並不定期抽查根據「建築技術規則」定義,開放空間是在建築基地內,留設達一定規模且連通的道路,以供通行或休憩的空間。 於 cooperbmlee.pixnet.net -

#29.建築規劃實務

開放空間 、山坡地、畸零地、機車停車) ... (3)開放空間之後續管理維護及配套機制 ... 前項第二款、第三款所稱之道路,指都市計畫法新北市施行細則第二條定義之. 於 service.tabf.org.tw -

#30.glrslaw.e-land.gov.tw/%28S%28q2opj1aido0qh5yxgh0ly...

本府為使建築基地之開放空間確實開放提供公眾自由通行或休憩,及增進民眾使用權益,爰訂定「宜蘭縣政府執行建築基地開放空間管理維護 ... 三、本要點開放空間之定義。 於 glrslaw.e-land.gov.tw -

#31.臺南市建築基地開放空間管理維護要點- 法規內容 - 台南市政府

一、為使臺南市建築基地之開放空間確實開放提供公眾自由通行或休憩,維護市民使用權益,特訂定本要點。 二、本要點主管機關為臺南市政府工務局。 三、本要點用詞,定義 ... 於 law01.tainan.gov.tw -

#32.以視覺分析方法檢視沿街開放空間形式-以台中市火車站周邊為例

「都市更新建築容積獎勵辦法」藉由增加建築容積率的方式為誘因,鼓勵開發業者於開發過程中提供周邊環境可使用之公益設施,使得容積獎勵成為都市更新的過程中, ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#33.法臺北市綜合設計公共開放空間設置及管理維護要點 - 建管法規

(二)公共開放空間應依地區公眾使用需要設置座椅、照明等設施,住宅區、商業區與市場用地之座椅。照明設施並應符合左表規定:. (三)公共開放空間如以樓梯或坡道連通道路,該 ... 於 www.dbaweb.tcg.gov.tw -

#34.第九節土地使用分區管制要點

三、本要點用語定義如下: ... 步道式或廣場式開放空間,其留設部分得計入法定空地。 ... 三)文教區與文大9 用地,除依建築技術規則之停車空間相關規定辦理外,. 於 60-249-167-226.hinet-ip.hinet.net -

#35.複合建築與區域 - AAT-Taiwan 藝術與建築索引典

複合建築的定義為:建築物、其他建造物及開放式空間的集合體─常為多功能性且較廣闊,而且通常比單一建築物需要更多參與者,花更久時間才能完成。建築區域的定義為:比 ... 於 aat.teldap.tw -

#36.評「開放空間語詞演變之研究---以「廣場」認知為例」 - 隨意窩

一、論文摘要. 廣場為一般大眾的熟悉用語,通常是指開放性的空間,以台灣的都市法規的定義為公共設施用地,而與不同字詞搭配也有不同意思,如言論廣場、市民廣場或站前 ... 於 blog.xuite.net -

#37.開放空間

開放空間 (Open space)指的是供一般大眾使用,通常沒有人工遮蓋的一個敞開的環境空間,例如公園、綠地、廣場、運動場、遊樂園、河川湖海、荒野山林、甚至巷道等,提供 ... 於 www.mycityimage.url.tw -

#38.臺南市大台南不動產開發商業同業公會

三、名詞定義。(第三點). 四、建築基地應設置開放空間告示牌。(第四點). 五、開放空間每日開放時間之規定。(第五點). 六、開放空間封閉致影響公眾使用之處理辦法。 於 tnh.org.tw -

#39.都市開放空間的概念及台北地區之相關問題

基于此原因,引用林區以行爲角度所建立的開放空間定義與目的作爲基本架構,提出都市開放空間的開放性價值。如1選擇性,2掌握力與能與,3刺激之對比,4社會接,5環境 ... 於 www.airitilibrary.com -

#40.圖解字型思考:寫給設計師、寫作者、編輯、以及學生們的重要指南

空白的表格儲存格被用於定義出開放空間的區域,但HTML會讓這些空間崩壞,因為假使儲存格內的值是完全空白的,網格會向內擠壓。這些空間通常會以透明的 ... 於 books.google.com.tw -

#41.波特蘭開放空間序列Portland Open Space Sequence/PLACE

美國景觀大師Lawrence Halprin設計的波特蘭開放空間序列(Portland Open ... 的四組景觀,在國際上享有盛譽,它的出現重新定義了美國公共領域的傳統。 於 forgemind.net -

#42.聯想推出更智慧的全新技術創新,定義數位世界的未來

(美國商業資訊)--聯想今天舉行了年度全球創新活動Tech World,分享了對跨使用者、空間和設備協作演變的願景,以釋放現實世界應用和元宇宙的無限可能性 ... 於 www.businesswire.com -

#43.各種容積之概念,曾榮耀老師,許文昌/曾榮耀不動產全制霸專欄,來 ...

包含開放空間、停車位、都市計畫、都市更新等情形。 容積移轉:指一宗土地容積移轉至其他可建築土地供建築使用。包含文化資產、公共設施保留地、開放 ... 於 real-estate.get.com.tw -

#44.公共空間的概念與實現| Alfred Ho - 獨立媒體

作者:何尚衡公共空間(public space)是現代社會中一個極具爭議的重要課題, ... 因為很多關於公共空間的定義,都與接觸和進出空間的難易度和自由度 ... 於 www.inmediahk.net -

#45.台北市都市更新社區居民對公共空間使用滿意度之研究

本研究回顧都市更新之定義以都市更新後住宅公共空間室外與室內公共空間影響作 ... (2)社區集合住宅區的開放空間層次的角度,區分住宅開放空間的屬性與分類如下表. 於 192.192.83.167 -

#47.『非常』公共空間(上篇) - 眼底城事

這些反叛的空間與行動,究竟如何挑戰傳統對於公共的定義與空間的生產? ... 公園和廣場等開放空間,為擁擠又僵硬的都市生活提供了必要的抒解。 於 eyesonplace.net -

#48.第二章仁愛路的道路空間性質

我們的空間行為,定義著圍繞我們的空間,也被它所定義,是一個人的社會 ... 前方、後方及上方)是開放的,此種開闔展示了道路的延展性,主體在空間中. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#49.開放空間 - MoneyDJ理財網

開放空間開放空間 的定義為於建築基地內留設可連通道路並供公眾通行或休憩之空間而言,其立法原意為對大規模基地,鼓勵開發業者提供開放空間供公眾通行 ... 於 www.moneydj.com -

#50.臺北水源特定區整體保育中程實施計畫 - 第 3-51 頁 - Google 圖書結果

空間稅,稅收用來作為開放空間土地之取得及維護之用。 ... 報告中將「永續發展」一詞定義為:「既滿足當代的需求,且不犧牲子孫後代滿足其需求的能力的發展方式」。 於 books.google.com.tw -

#52.開放空間相關法令 - 臺北市建築管理工程處

一、臺北市土地使用分區管制自治條例第82條公共開放空間之留設,除應予以綠化, ... 第15點住宅區依綜合設計放寬規定留設之公寓大廈開放空間,於建築基地內設置前條之 ... 於 dba.gov.taipei -

#53.為什麼不能在豪宅的開放空間裡騎車與吃便當? - 陳宜誠律師

法律明文規定:不得阻礙公眾在法定給公眾使用的開放空間通行(當然包括 ... 《開放空間定義》http:. ... 為什麼不能在豪宅的開放空間裡騎車與吃便當? 於 blog.udn.com -

#54.社團法人高雄市建築師公會

二、原未定義開放空間位置型態變. 4. 綠化面積減少大於百分之十. 或喬木數量減少大於百分之. 土。 更之規模及檢討方式,常難以. 判定是否須辦理變更,本次修. 正條文明定應 ... 於 www.kaa.org.tw -

#55.開放空間英文 - 旅遊日本住宿評價

開放空間 英文,大家都在找解答。開放空間(英語:open space)可以指:. 在建築、城市規劃和環保道德意識領域:. 都市開放空間,又稱都市開敞空間,城市中无限期保护或 ... 於 igotojapan.com -

#56.隱形界定這樣做,家裡可不止放大兩倍 - 100室內設計

現代居家常見開放式設計,其能讓視野開闊、空間放大,但是這樣的設計 ... 順應空間原有的橫樑做格局劃分,再透過局部修飾天花板定義不同機能的場域。 於 www.100.com.tw -

#57.開放空間會議定義和應用方法Open Space Technology (OST ...

開放空間 會議:Open Space Technology is: 協助組織面對改變。包括易引起爭議的會議,或因… 於 cpyen.org -

#58.總務處| 公共藝品

公共藝術定義台灣目前對於公共藝術的定義大致參考美國做法,根據「開放空間文教基金會」的整理資料,國內學者的意見可歸納於下列數: 1. 公共藝術要具有永久性,「要 ... 於 www.pttsh.ttct.edu.tw -

#59.法規內容-高雄市綜合設計開放空間管理維護辦法

第一條 為規範綜合設計開放空間之管理及維護,以增進公眾使用權益, · 特訂定本辦法。 · 第二條 本辦法所稱開放空間,指依建築技術規則建築設計施工編第十五 · 章實施都市計畫 ... 於 outlaw.kcg.gov.tw -

#60.法規內容-桃園市建造執照預審審議原則

公尺。 (三)沿街步道式開放空間以建築設施及投影(包含結構柱、外牆、陽 台、露台、雨遮 ... 於 law.tycg.gov.tw -

#61.開放空間_百度百科

開放空間 (Open space)在國內外學術界一直都是一個內涵豐富的概念,具有社會和自然的雙重含義。它的定義隨着時代的變遷,定義者的研究方向和看待問題角度的不同而不斷的發展 ... 於 baike.baidu.hk -

#62.建商大撈容積率開放空間權益受損 - 我愛家

板橋新板特區內的「國家世紀館」等六個社區,因違規將開放空間私占使用終遭到強制拆除;或許您對『開放空間』一詞可能認識不深,但它卻與日常生活 ... 於 ea00336.pixnet.net -

#63.建築線 - BASSWIKI -Building Regulation - Wikidot

定義. 「建築線」是用來限制建築物的一種退縮線。通常是在未能明確認定道路邊界時, ... 設置開放空間以取得獎勵容積的建築物,為確保開放空間與公共道路的連接性,於 ... 於 basswiki-br.wikidot.com -

#64.PyCon APAC 2022 - 開放空間導覽Guide to Open Spaces

開放空間 (Open Spaces)是自助式、聚會形式的活動,與大會議程同時進行。 ... 開放空間 讓你能用任何你喜歡的方式 定義 、組織、規劃你自己的小聚。 於 www.youtube.com -

#65.開放空間違規使用之法律問題探討 - 行政院消費者保護會

另一方面,遭受強制拆除違建的住戶表示,社會大眾自由出入開放空間,形 ... 將任何公共設施為私用與開放空間之定義無關;3.契約對象為締約之. 於 cpc.ey.gov.tw -

#66.管委會或個別住戶擅自把占用公共空間的物品丟棄 - 法律百科

除此之外,公寓大廈管理條例也明文禁止住戶在私設通路、防火間隔、防火巷、開放空間、樓梯間、共同走廊、防空避難設備等地方「堆置雜物」。 一般來說,公共空間該如何 ... 於 www.legis-pedia.com -

#67.打破千篇 律的公共空間:台北「可遊戲空間」疊圖分析

但除了兒童之外,本文更試圖撐開遊戲空間的定義,如同在倫敦計畫(London Plan)中其使⽤的是「playable space」⼀詞,對於不同年齡區段的孩⼦、給予 ... 於 www.thenewslens.com -

#68.半開放與開放式空間設計必看案例-設計家Searchome

半開放或全開放式的空間設計已經是現在許多居家空間可見的設計,但是如何在這樣的空間中維持不同空間的關係與獨立,又或者是利用設計手法營造空間的 ... 於 www.searchome.net -

#69.04.事業計畫要點- 建築篇_劉明滄

集中設置開放空間廣場 ... 三點五公尺)及容積移轉回饋之開放空間,其中緩衝空間 ... 共同負擔的各項費用在提列標準中皆有其定義,請於. 於 urbanredev.clcoordinate.com -

#70.開放空間定義2022-在Mobile01/PTT/Yahoo上的房地產討論 ...

開放空間定義 2022-在Mobile01/PTT/Yahoo上的房地產討論內容懶人包,找開放空間獎勵上限,台北市開放空間獎勵上限,開放空間獎勵計算在YouTube影片與社群(Facebook/IG) ... 於 house.gotokeyword.com -

#71.開放式廚房注意事項 - EcHouse免費裝修配對平台

「開放式廚房」的定義,是相對於傳統的「梗廚」(圍封式廚房)而言,它打破了傳統的廚房空間概念,將煮食和交流二合為一。許多開放式廚房設計都使用飯桌或吧枱,同時連接、 ... 於 echouse.com.hk -

#72.都市計畫書法規命令資訊

十五、圍牆:本地區建築基地僅准建造高度二公尺以下之透空欄柵,其牆基不得高於四十五公分;惟經附圖四指定為公共開放空間者,於商業區內不得設置圍牆,於住商混合用地者, ... 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#73.板橋豪宅前人行道無法管? 市府說話了 - LINE TODAY

對此,市府城鄉局表示,開放空間可視為人行道,依規定只能供行人行走, ... 處公共空間經都市設計審議通過,專供行人及自行車通行,符合人行道定義, ... 於 today.line.me -

#74.與社區大樓共照的透天前開放空間,請強者釋疑! - Mobile01

依照規定可以綠化並設置透空達一定條件的設施,but屋主可以在此門前空地停車嗎? 若是退縮步行空間,屬道路定義範圍,管轄權為交通單位。違規停車可以開 ... 於 www.mobile01.com -

#75.容積獎勵了公益還是私利? | 李永展/ 擲地回聲 - 獨立評論

因此,如何定義公益設施便相對重要,也往往成為爭議的焦點。 ... 至於活動中心或空間綠美化也很容易淪為類似以往開放空間獎勵容積的老窼臼,這些活動 ... 於 opinion.cw.com.tw -

#76.本 - 宜蘭縣建築師公會

縣政府執行建築基地開放空間管理維護要點」之附表「宜. 蘭縣建築基地開放空間違規處理 ... 三、本要點所稱開放空間,係指依建築技本要點開放空間之定義. 於 yilan-archi.org.tw -

#77.開放空間系統的斷裂點暨縫補機制—以臺北市信義計畫區為例

表1 開放空間之定義彙整. 學者/單位. 定義說明. 內政部營建署. 1992. 開放空間係指於建築基地內留設可連通道路,並供公眾通. 行或休憩之空間。 於 ir.lib.cyut.edu.tw -

#78.開放空間打造都市美麗角落- - 自由時報電子報

根據「建築技術規則」定義,開放空間(public open space)是在建築基地內,留設達一定規模且連通的道路,以供通行或休憩的空間。 於 news.ltn.com.tw -

#79.社區之「開放空間」可以不對外開放嗎? 文 李永然律師

所謂「開放空間」依《建築技術規則》建築設計施工編第283條第1項規定,係指建築基地內依規定所留設,而達一定規模且連通道路開放供公眾通行或休憩之空間, ... 於 cpyrlee.pixnet.net -

#80.忠泰美術館《感知現場》藝術×建築跨界展!王德瑜與林柏陽邀 ...

王德瑜與林柏陽邀觀者用身體探索、以感知定義現場 ... 忠泰美術館《感知現場》第一次打開館內天井空間,建造 中泰美術館《感知現場-建築×藝術跨界 ... 於 www.wowlavie.com -

#81.城市公共空間 - MBA智库百科

城市公共空間(City Public Space)城市公共空間是指城市建設用地內以人工要素為主導、空間屬性具有公共性的開放空間體,公共空間研究是實現更具競爭力和更可持續城市的 ... 於 wiki.mbalib.com -

#82.法定公共空間綠地被占有的法律問題

但是私人公園收費是以私地及付費使用來開放空間,這與在現行法令在以開放空間 ... 權」的權能之一,涉及地役權定義是否作廣義解釋的問題,而此才能成為刑法第304條的以 ... 於 www.lawtw.com -

#83.不動產法規~10分鐘搞懂「開放空間」-208 - HS華信鑑價

本章所稱開放空間,指建築基地內依規定留設達一定規模且連通道路開放供公眾通行或休憩之下列空間:. 一、沿街步道式開放空間:指建築基地臨接道路全長所留設寬度四公尺以上 ... 於 www.hunhsin.com.tw -

#84.室內空間的基本類型封閉空間與開敞(半開放)空間- 壹讀

如嫌開敞的室內空間太過透明,為免除人在室內有「無地自容」的感覺,也可只在開敞界面的一半寬度或上半高度處作開敞處理,從而形成「辦開敞(半開放)空間」 ... 於 read01.com -

#85.住戶濫用公共空間,管委會怎麼辦? - PeoPo 公民新聞

但開放空間及退縮空地,在直轄市、縣(市)政府核准範圍內,得依規約或區分 ... 註二:公寓大廈管理條例第3條第1款、第8款:「本條例用辭定義如下:一、 ... 於 www.peopo.org -

#86.臺北市綜合設計公共開放空間設置及管理維護要點

二、本要點適用範圍為依土管自治條例第十一章規定所留設之公共開放空間。 三、公共開放空間之配置,應考量整體都市景觀與公共使用結合,需具可及性及可視性,並依下列 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#87.人性場所--城市開放空間設計導則(第二版修訂本) - 博客來

看更多. 目錄. 引言 1.城市廣場城市廣場的地位定義有關廣場的文獻綜述 ... 於 www.books.com.tw -

#88.社區公共空間定義 :: 非營利組織網

非營利組織網,佔用公共空間檢舉,社區中庭開放空間,開放空間定義,社區公共空間停車,社區開放空間,社區公共空間防疫,公共空間堆放雜物公告,公共開放空間定義. 於 nonprofit.iwiki.tw -

#89.都市開放空間及其活動型態之探討一 - 設計學報

Shirvani(1981) 對「開放空閑J 所下的定義是所有都市地區的地景、. 硬性景觀、公園與休憩空間等。林進益(1986) 認為「開放空間J 係指都市中非建築實體,經由. 於 www.jodesign.org.tw -

#90.第八節都市設計準則

(四)沿街帶狀開放空間:指綠地用地、綠帶及園道用地沿計畫道路對之開放空. 間。以串聯區內開放空間、水岸帶狀開放空間,創造綠色軸帶、綠色城市. 意象為主要功能,透過綠 ... 於 www.v523.tw -

#91.第六章開放空間類

處理. 原則. 現行法令未限制沿街步道式開放空間臨接道路寬度條件,建築基地. 於臨接道路(含計畫道路及指定建築線之現有巷道)側,均須全長. 留設寬度4 公 ... 於 www.publicwork.ntpc.gov.tw -

#92.開放空間定義

建築實體外的空間。如公園、騎樓等,可作為人際交往活動的場所。 如:「現代都市的開放空間是促成人情交流的重要環境因素 ... 於 zh.dictpedia.org -

#93.何謂開放空間 - 建律法律事務所

按建築技術規則建築設計施工編第283條規定,建築技術規則建築設計施工編、實施都市計畫區建築基地綜合設計章所稱「開放空間」,指建築基地內依規定留 ... 於 jianlyu.lawyer -

#94.不動產法規~10分鐘搞懂「開放空間」-208

本章所稱開放空間,指建築基地內依規定留設達一定規模且連通道路開放供公眾通行或休憩之下列空間:. 一、沿街步道式開放空間:指建築基地臨接道路全長所留 ... 於 hunhsin.pixnet.net -

#95.修正「高雄新市鎮特定區計畫第一期細部計畫都市設計規範」

5 五、臨道路退縮為形塑第一期細部計畫區連續之帶狀開放空間系統,配合計 ... 基地面積;其他透水保水相關用詞定義依建築基地保水設計技術規範辦理。 於 www.lawbank.com.tw -

#96.開放空間之概念【法規:建築技術規則之建築技術施工編283條】

一、沿街步道式開放空間:指建築基地臨接道路全長所留設寬度4公尺以上之步行專用道空間,且其供步行之淨寬度在1.5公尺以上者。 但沿道路已設有供步行之淨 ... 於 coco080a0.wordpress.com -

#97.什麼是校園開放 - 台大意識報

傳統上,校園的定義是由學校建築物、校園環境、運動場地等所組成的「大 ... 包含開放空間、體育設施、教學資源和資訊資源)的共用也是有必要的。 於 cpaper-blog.blogspot.com