阿里山天氣每小時的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳添壽寫的 臺南府城文化記述 和LaVie編輯部的 台茶百味:38位跨世代的茶人哲學x155種台灣特色茶品都 可以從中找到所需的評價。

另外網站阿里山天氣預報15 天也說明:濕度% 紫外線指數(最大值) 月出阿里山天气预报15天年12月22日星期四壬寅年冬月廿 ... 阿里山國家森林遊樂區台灣: 目前,每小時,14天天氣預報,雷達, ...

這兩本書分別來自方集 和麥浩斯所出版 。

朝陽科技大學 營建工程系碩士班 林基源所指導 賴銘峰的 應用GIS於集水區降雨空間特性之研究-以陳有蘭溪為例 (2010),提出阿里山天氣每小時關鍵因素是什麼,來自於地理資訊系統、克利金、最小曲率、距離反比權重、徐昇、陳有蘭溪、降雨、辛樂克、敏督利、莫拉克。

而第二篇論文中原大學 電機工程研究所 洪穎怡所指導 王昱中的 獨立電力系統之分散式電源規劃 (2009),提出因為有 風力、太陽能、獨立小型電力系統的重點而找出了 阿里山天氣每小時的解答。

最後網站阿里山國家森林遊樂區 - 台灣山林悠遊網- 林務局則補充:阿里山 國家森林遊樂區擁有森林小火車、神木、雲海、日出與櫻花「五奇」景致,是 ... 蜿蜒而上,不到兩個小時就能抵達88.2k處,海拔2,216公尺的阿里山國家森林遊樂區。

臺南府城文化記述

為了解決阿里山天氣每小時 的問題,作者陳添壽 這樣論述:

作者自 16 歲起離開了臺南後壁的安溪寮老家,開始在外地求學、成家、立業,迄今已整整超過了半個世紀,之後就未曾再能有過年少以前的鄉居生活。隨著年歲的增長,對自己家鄉的情懷卻是愈來愈深。 本書紀錄了作者的親情與鄉情、歷史與人物所交織而成的澎拜思緒。內容孕育了豐富的家鄉情感, 也同時側面紀錄並呈現了臺灣臺南這個歷史古城的發展風貌。 本書特色 紀錄了作者的親情與鄉情、歷史與人物所交織而成的澎拜思緒。 內容孕育了豐富的家鄉情感, 同時側面紀錄並呈現了臺灣臺南這個歷史古城的發展風貌。 作者簡介 陳添壽(筆名陳天授) 1951年出生於臺灣臺南 簡歷

臺灣省政府經濟建設動員委員會研究委員 國家發展研究院諮詢委員 中華民國企業發展研究學會理事長 中華國土安全管理學會常務監事 中華檔案暨資訊微縮管理學會理事 臺灣日報、臺灣新生報專欄撰述 中央廣播電台知識寶庫節目主持人 臺北城市科技大學董事 先後任教於臺北商業大學、臺北教育大學、空中大學、警察大學等校 現任 臺北城市科技大學榮譽教授 著作 《為有源頭活水來》 《臺灣政經發展策略》 《臺灣經濟發展史略》 《文化創意與產業發展》 《臺灣經濟發展史》 《臺灣創意產業與策略管理》 《臺灣治安制度史──警察與政治經濟的對話》

《臺灣治安史研究──警察與政經體制關係的演變》《文創產業與城市行銷》 《警察與國家發展──臺灣治安史的結構與變遷》 《文學、文獻與文創──陳天授65作品自選集》 《我的百歲母親手記──拙耕園故事》 《臺南府城文化記述》 《近代名人文化紀事》(電子書) 《文創漫談》(電子書) 《生活隨筆》(電子書) 《生命筆記》(電子書) 《臺灣政治經濟思想史論叢》(卷一):資本主義與市場篇 《臺灣政治經濟思想史論叢》(卷二):威權主義與警政篇 《臺灣政治經濟思想史論叢》(卷三):自由主義與民主篇 《臺灣政治經濟思想史論叢》(卷四):民族主義與兩岸篇 《臺

灣治安史略》 自 序 卷首語 第一部分 鄉居記憶 夏日草蓆的妙用 中元普渡與安溪福安宮 《輔大圖書館學刊》創刊號 我構思撰寫《近代學人著作書目提要》 無米樂與池上米 荷蘭海盜舞 科學資料中心的實習經歷 余光中、漢寶德、齊邦媛的連環想 新年、新書與新運 烏樹林糖廠日式宿舍印象記 從鍾肇政得獎的感言談起 崑濱伯無米樂的省思 學甲虱目魚記憶 後壁安溪寮派出所印象記 割稻仔飯的回味 世界書香日與文化休閒 怎忍家鄉變故鄉 曬書、書櫥與送書 一串香蕉串起的回味 遯齋主人蘇雪林的啟發 嘉南平原的綠豆特產 《東京家族》電影觀後感 史提芬史匹柏的幸運符 參加「永遠的異鄉人」活動有感 後壁

老家祖厝的滄桑歲月 我的文學夢裡夢外 施金輝與林志玲的藝文之光 羅蘭的廣播文學 第二部分 地方文誌 兩岸的中華文化底蘊 喜見李榮春文學館 臺南縣長的贈書 蟾蜍山的文化願景 百年城牆百年希望 臺南市與丹東市的聯想 余阿勳的《日本文壇散記》 大師風範難尋 關渡平原的臺北夜景 余英時的文化風雅 記結緣媽祖關渡宮 《農村曲》與在地文化產業 洪炎秋的《廢人廢話》 「臺灣文學之母」鍾肇政 嘉南平原的米糖文化情感 鐵道文化 蔣經國圖書館的在地化 臺南天仁工商職校的盛與衰 媽祖文化節的彰顯臺灣工藝 古建築的鄉土文化價值 微型城市的文化園區 舊居、故居、紀念館的歷史變遷 文學家楊逵的故居地 林語堂故居的潤餅

文化節 《後壁鄉志》補遺 《南瀛文獻》與《臺南縣志稿》 文學家吳新榮與臺南縣參議員 讀〈記小雅園琑琅山房主人〉有感 葉石濤的《從府城到舊城》 沒有土地,哪有文學 葉石濤文學紀念館的聯想 楊逵的土地之愛 《嘉中青年》與我的書寫啟蒙 北白川宮能久親王的遇刺? 林豪的《東瀛紀事》 下茄苳與劉却的起事考 下茄苳堡張丙與沈知起事的反思 店仔口吳志高與白水溪教案事件 安溪寮陂、嘉南大圳、白河水庫 嘉南平原大地震話白河記憶 林獻堂與黃朝琴的家族史 《KANO》與「噍吧哖事件」 下茄苳泰安宮與吳志高的卒年考 讀《臺南縣志》筆記(一) 讀《臺南縣志》筆記(二) 讀《臺南縣志》筆記(三) 讀《臺南縣志》筆記(四)

讀《臺南縣志》筆記(五) 讀《臺南縣志》筆記(六) 朱一貴夜遁下茄苳與徐朱家族考 吳球是東山區聖賢里人? 下茄苳堡媽祖文創園區之芻議 陂圳文化與白河木棉道景觀 獨好下茄苳堡 古城遺跡的滄桑與悲歌 輔大學園一隅記述 我的下茄苳堡書寫 陳立勳墾業與下茄苳開發 陳政三與《福爾摩沙島的過去與現在》 《金水嬸》與臺灣鄉土文學 臺南市東山區吉貝耍踏查 「鹽水港廳哆囉嘓西堡番社街」釋疑 古城與府城的歷史記憶 第三部分 文創新意 城市治理與地方產業 變了色的臺灣長白山 阿里山森林鐵路的申遺 沈從文與金城武的產業效應 煙火美景不美 明華園與童聲合唱團 土溝里藝術農村的生活美學 鼓藝社與民俗藝術 《雨夜花》

與流行音樂學程 試為「文化創意產業的範疇」新解 簡樸孫運璿故居 圖書館的文創角色 研討會與「文創產業學」 也談《文化與文創》 文資保存與文創產業 兩岸的媽祖信俗文化 文化部的第一里路 城市區域化的文創思維 村上春樹的小確幸生活觀 文化的經濟因素之外 建構臺灣生活一日圈 借鏡韓國影視產業 繁體漢字的鮮明視覺特色 創意創業與文創 中影文化城的電影產業 倪再沁的臺灣美術主體性 郎靜山攝影藝術 木村拓哉的《華麗一族》影集 福建行的安溪側記 後壁長安社區的創意鄉村旅遊 後壁區的從茄芷袋到台客包 第四部分 歷史檔案 記《輔大新聞》被改組的切身事 《蔣中正日記》在臺灣 「牡丹社事件」釋疑 《臺灣新生報》

與臺灣新生 張道藩與蔣碧薇 西川滿的皇民文學 監獄文學與臺北刑務所 《博物館法》與蚊子館之譏 《文訊》史料數位化的歷史意義 設置城市檔案館芻議 成立總統圖書館之我見 《昭和天皇實錄》與《康熙朝實錄》 曹永和的臺灣海島史觀 《中國近世宗教倫理與商人精神》讀後 張學良幽禁歲月 張羣故居與蔣中正圖書館 《文獻人生》與文創產業 檔案公開化的呼籲 兩岸百年的百位大師典範 殖民史觀的國家檔案館省思 文學題材的電影文創 故宮南院的在地化範例 書法藝術的文字視覺之美 成立國家鐵道博物館 白先勇紀錄片的歷史意義 《藝術家》雜誌的歷史文化長河 李友邦蘆洲家族的歷史記憶 卷尾語 自序 這本書是我繼201

3年《文創產業與城市行銷》、2016年《文學、文獻與文創》二書之後,再整理出版自述性的散文書。前述二書的部分內容,是收錄了我近年來藉赴各城市參加會議,分別踏查了天津、廈、漳、泉、青島、寧波、上海、哈爾濱、東京、首爾等城市的文化記述。 我在書寫了這些城市的文化記述之後,自覺卻未書寫對自己生長的臺南故鄉,實感有所虧欠,而且這遺憾的感覺有越來越強烈的趨勢,一再激發我應該對育我長我的臺南府城有所回饋。 於是我開始實現書寫臺南城市文化記述的構想,決定先寫,然後在臉書(face book)發表。主題就圍繞我臺南後壁的安溪寮老家「拙耕園」,臉書就名稱為《拙耕園瑣記》的一系列雜記。 「拙耕園

」意涵,是當今向晚之年,我有陶淵明〈歸去來辭〉的「田園蕪,胡不歸」感受。記得大學時代,我曾到中文系選修詩詞的課程,汪中老師還介紹了這位田園大師的另一首〈歸園田居〉。 〈歸園田居〉共五首,而其中的第一首:「少無適俗韻 性本愛丘山 誤落塵網中 一去三十年 羈鳥戀舊林 池魚思故淵 開荒南野際 守拙歸園田 方宅十餘畝 草屋八九間 榆柳蔭後檐 桃李羅堂前 曖曖遠人村 依依墟里煙 狗吠深巷中 雞鳴桑樹巔 戶庭無塵雜 虛室有餘閑 久在樊籠裡 復得返自然」。其中我又獨愛「開荒南野際 守拙歸園田 」。 亦誠如我在《拙耕園瑣記》的〈卷首語〉所寫的,「拙」是笨拙,亦有代表自己笨於文學創作;「耕」

則有要求自己不忘出身臺南的勤於農事,爾後因為受教育和工作,倖有機會養成自己閱讀與書寫的幸福園地。 所以,《拙耕園瑣記》是我努力以「臺南人、府城事、家鄉情」的在地文化記述,發表對臺灣這塊土地「所讀、所見、所聞、所思、所評」的關懷,我嘗試學習林語堂「無(五)所不談」的書寫境界,雜記下來自己的觀察與感想。 猶記得1970年4月12日我在臺南南一書局,買了一套胡適寫的《胡適留學日記》(4冊),那是在我正為7月準備考大學前的幾個月,現在回想起自己當時,是多麼的狂熱和放縱。 我狂熱的,是自己仰慕胡適在美國留學階段,從1910年至1917年的持續書寫日記,堅持他的求學與學術研究精神;我放縱

的,是羨煞胡適異國浪漫情懷,而不顧自己面臨大學聯考的逼近,堅持自己喜歡的閱讀,買了這一套「閒書」。 《胡適留學日記》原書名為《藏暉室劄記》,是民國28年(1939)由上海亞東圖書館出版;民國36年(1947)轉由商務印書館印行,書名改稱《胡適留學日記》,1969年臺灣商務印書館二版發行。 在我當年考上輔仁大學圖書館系,負笈北上之後,這套書我都一直帶在身邊翻閱,隨時調適自己在異鄉的大學生活。縱使碰到寒暑假,我仍然放進包包,帶回臺南老家。迄今,我都還將它放在書房的架上,它一直深深影響到我今天的閱讀與書寫。 還有一套高拜石寫的《古春風樓瑣記》(32冊),主要內容是以近百年來的國事、

家事、天下事為題材,無所不談的書寫入這一套的瑣記中。回溯1970年代末期,我因工作關係,時與《臺灣新生報》的友人有所往來。每當《古春風樓瑣記》的專欄文字,在該報登載後,即輯單行本出版。我有幸承蒙好友贈送其中本書,若再遇有缺集,我就自己設法購買閱讀,並滿足愛好蒐藏圖書的那一份感受。 胡適在我《胡適留學日記》的自序中說:「要使你所得印象變成你自己的,最有效的法子是紀錄或表現成文章。」(Expression is the most effective means of appropriating impressions)。我敬佩胡適不斷地閱讀與書寫,並以做提要、劄記、寫信、談話、演說、作文的方

式,來建構他的完整思想體系;我也欣賞高拜石《古春風樓瑣記》的書寫風格,我深受他們二位的影響至今,也培養我日後喜歡閱讀與書寫的習慣。 我書寫《拙耕園瑣記》的起訖時間,開始於2014年7月5日的〈卷首語〉,結束於2017年3月7日的〈卷尾語〉,我大略計算了一下,總共發表近300篇,我也效法梁實秋與老舍的書寫要求,每篇約700字,總計20萬字左右。 閱讀梁實秋在1982年發表一篇〈關於老舍〉的文章,裡面寫道:「這是四十多年前的事了,當時老舍和我都住在四川北碚。老舍先是住在林語堂先生所有的一棟小洋房的樓上靠近樓梯的一小間房屋,房間很小,一床一桌,才可容身。他獨自一人,以寫作自遣。有一次我問

他寫小說進度如何,他說每天寫上七百字,不多寫。…他寫作的態度十分謹嚴,一天七百字不是隨便寫出來的。他後來自己說:『什麼字都要想好久。』……。」 我就是受到老舍一天七百字的鼓舞,才自不量力的想學學老舍的功夫。雖然我不是如老舍每天寫,但屈指算來,我的《拙耕園瑣記》也已寫有2年6個月的光景。 現在我已從《拙耕園瑣記》中,分別整理出我母親與「拙耕園」有關的記述部分,於2017年6月彙集出版了《我的百歲母親手記──拙耕園故事》;至於,我在中央廣播電臺主持【知識寶庫】節目的廣播稿,和在臺灣日報撰寫專欄【側寫女性人物】的文字稿,彙編成的《近代名人文化記述》,刻亦由出版社排版中。這兩本書的催生,是

我在書寫《拙耕園瑣記》過程中的始料未及作品,感覺格外具有自己閱讀與書寫人生的歷史意義。 《拙耕園瑣記》所累積的文字,經過我的上述梳理後,相形之下當更能凸顯我對臺南府城的文字意義。於是我決定將其內容,加以審修,並加以分類為鄉居記憶、地方文誌、文創新意、歷史檔案等四部份。我非常樂意以《臺南府城文化記述》的書名來出版,也希望有助於大家對我故鄉臺南府城的歷史文化,和臺灣文創產業發展有進一步的認識,因而喜歡上獨有的臺南風土民情。 最後,我要特別感謝元華文創公司蔡佩玲總經理、陳欣欣主編和她們的編輯團隊,她們大膽地接受,將我發表在臉書的《拙耕園瑣記》,分別編輯成《臺南府城文化記述》、《我的百歲母

親手記──拙耕園故事》,和《近代名人文化記述》等三本書。 2017年6月紙本的《我的百歲母親手記──拙耕園故事》已經出版,《臺南府城文化記述》電子版於2017年7月發行,值此2019年歲末再發行《臺南府城文化記述》紙本圖書,深感欣慰歡喜。在此,誠摯希望讀者會喜歡我的書寫風格,更盼望各界給予不吝雅教。 夏日草蓆的妙用這幾天臺北天氣悶熱,我想買草蓆或竹墊類的產品,到了市場才發現草蓆幾乎已被竹製產品所取代。猶記1960年代盛行草蓆的時期,這帶給我小時候在臺南鄉下的生活回憶。夏日時節,每當太陽西下時分,老家屋前庭院的水泥地,由於經過一整天陽光的照射,總是餘溫尚存。這個時候,我就會把洗澡用過的水

,將它灑在水泥地上,先讓地面降溫,並等乾了之後,再把草蓆鋪上,這時母親已從田裡回到家,而且兄姊會事先準備好晚餐,大夥用過晚餐之後,我們就會習慣躺在這張已有涼意的草蓆上,邊望著遠方星星邊聊天,反正這時候屋內也熱,蚊子又多,父母親實在不忍苛責要我們進屋裡看書,有時候我們會在草蓆上睡著了,直到天氣轉涼。如今,令人惋惜感慨的是,工廠製作的草蓆行業已經沒落;所幸,巧手編織的草蓆包包等創意產品,特別是在臺南的關廟、後壁等城市,已成為在地的文化產業特色,真正印證「只有夕陽產業沒有夕陽產品」這句話,更為臺灣的文創產業開闢出一條新的路徑來。(2014.07.21)。

阿里山天氣每小時進入發燒排行的影片

更多新聞與互動請上:

PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )

PNN 粉絲專頁 ( http://www.facebook.com/pnnpts.fanpage )

PNN Youtube頻道 ( http://www.youtube.com/user/PNNPTS )

PNN Justin.tv頻道 ( http://zh-tw.justin.tv/pnnpts )

公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )

"大陸冷氣團傍晚報到 越晚會越冷

從今天傍晚開始,天氣就明顯轉變了!

氣象局說,今天傍晚因為大陸冷氣團南下,氣溫逐漸下降,而且越晚越冷。

從今天傍晚開始,受到大陸冷氣團南下影響,北部與東北部地區不但溫度下降,而且有些地方還有下起短暫雨,而且入夜後溫度更低,越晚越冷,低溫大約14到15度。

氣象局說,明後兩天冷氣團威力最強,北部及東北部低溫可能降到只有13度,這波冷氣團要到6日、禮拜三才會減弱。

氣象局:日輻射塵 周三晚可能飄台

受到冷氣團影響,氣象局公布日本輻射外釋未來五天分析圖,看看路線圖,可算是第一次最接近台灣本島的路徑,氣象局假設,未來36小時,日本福島又發生爆炸或輻射外洩,依照大氣氣流活動,輻射塵將直接飄向台灣,預計4月6號周三晚上抵達。

但原能會評估,照目前監測數據,平地輻射值變動不大,只有阿里山和金門數據稍微高一些,但就算福島真有輻射外洩情形,飄洋過海來台,經過大氣稀釋,輻射量每小時應該只會增加0。06微西弗,仍低於環境標準值0。2微西弗,民眾不需特別擔心。

福島核災發生3個星期,原能會加強空氣中輻射塵監測頻率,原能會表示如果輻射超過標準值0。2微西弗,將發出警告,提醒民眾不要外出。"

應用GIS於集水區降雨空間特性之研究-以陳有蘭溪為例

為了解決阿里山天氣每小時 的問題,作者賴銘峰 這樣論述:

臺灣位於亞熱帶氣候地區,每年防汛期(5月1日至11月30日)即遭逢颱風侵襲,其所帶來長延時、高強度之降雨,致使各地水患、坡地及土石流災情不斷。2009年莫拉克颱風帶來的降雨量更創下歷史新高,阿里山氣象觀測站最大24小時(1623.5mm)及48小時(2361mm)降雨更逼近世界紀錄(1825mm、2467mm),重創中、南部山區及屏東水患,災害損失極為可觀。降雨是氣象觀測站的基本觀測項目,臺灣山區氣象測站相較於平地少,僅能於特定位置取得資料,故常有樣本不足或是空間分布不均等情況發生。當災害地點無雨量站時,過去常以鄰近測站為參考依據求得雨量資料,但雨量會隨著時間及空間而有所變化。然而,空間點狀

分布的氣象測站資料推估成面化(Surface)空間的氣候分布狀態,是水資源管理、氣候變遷等研究議題的基本需求,也是許多水文數值模型的必要參數。本研究以臺灣中部地區南投縣陳有蘭溪流域為研究區域,並以2004年敏督利颱風、2008年辛樂克颱風及2009年莫拉克颱風為研究案例。利用克利金(Kriging)、距離反比權重法(IDW)、最小曲率法(Spline)及徐昇多邊形法(Thiessen)進行逐時雨量(1、6、12、18、24、48小時及總延時)之數值內插分析,以測站抽樣方式比較出誤差較小之方法。其研究結果顯示,最小曲率法(Spline)為最適合描述陳有蘭溪流域降雨空間分布特性之方法,且以6小時以

上之累積雨量來進行推估為最佳。另將推估面繪製成等值線圖,與環境因子相互套疊分析,其結果發現累積雨量及降雨延時與地形有密切關係,並擬定阿里山、玉山及望鄉為本流域主要降雨中心。

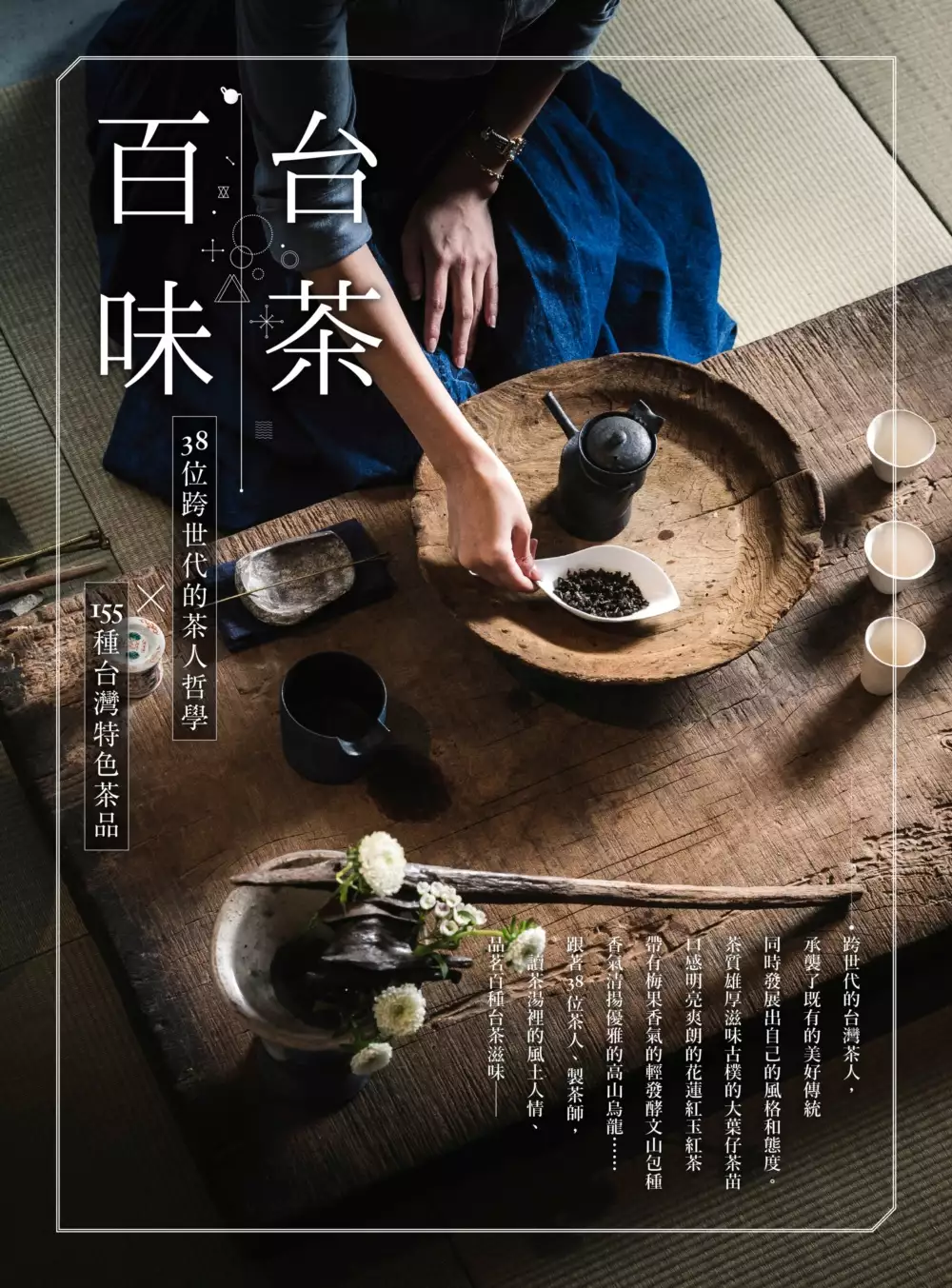

台茶百味:38位跨世代的茶人哲學x155種台灣特色茶品

為了解決阿里山天氣每小時 的問題,作者LaVie編輯部 這樣論述:

▍一杯好茶,能喝出台灣豐饒的風土人情 還有茶農、製茶人、茶席主人深寄於茶湯中的想望, 新世代的台灣茶人 承襲了既有的美好傳統 同時發展出自己的風格和態度, 讓台茶深入街頭巷尾的日常生活, 更走入國際,收服了全世界最挑剔的味蕾。 跟著38位台灣茶人,不只學茶知識、品茗人生 透過本書,你能找出自己想要的喝茶方式和喜愛的味道 用茶,相伴一生,帶來日日的美好。▍ ◎38位跨世代茶人,38種品茗哲學,「日日好茶」的生活提案 好茶的定義是什麼?不妨先拋開價格、品牌或產地等茶葉資訊, 單純用你的身體感受,再從喜愛的味道開始,慢慢了解茶品背後的風土人文、茶滋味從何而來。 泡茶要遵從一定的規範? 偷

師茶人們平日裡的喝茶撇步:馬克杯、吃飯的碗、甚至咖啡的濾壺都可以泡茶, 其實只要一點點的時間,一人一杯一茶,即是一場美麗的茶席。 ◎賞析台灣茶人們所精心揉製出的155種茶品 即使是同樣的茶樹品種,栽種於不同產地,不同的採收季節、天氣 又或經過不同製茶人的手路工藝, 從茶菁到茶葉,可以有無限的可能性── 淺烘焙、深烘焙,無發酵到全發酵,野生茶、有機茶、自然生態茶,老茶、新茶……, 各有其大地千秋之味。 ◎從茶器設計的視角,一窺挑選「茶器」的要點 好的茶具設計,最基本的也是最重要的目的,即是讓茶湯「好喝」, 從杯壺的設計開始,感受風格茶具的器用之美, 玩賞各種融合傳統與現代的藝術茶器。

◎好茶包裝設計10+、台灣風格茶空間6+ 看台灣茶品牌如何用世界級的甘醇滋味、和金獎肯定的美感設計, 走入國際市場,將台茶發揚光大! 並在與茶人共存的風格茶空間中,享受職人精神與文化精髓的茶韻美感。 「我做本分的事情,把一切都奉獻給茶,同時茶也回饋給我一切,茶讓我找到自己的安頓。」 高定石的定石野茶,以順應天地時節,施行自然野放工法,搭配祖字輩傳承下來的製茶方法,堅持手工慢慢的摘採、日光萎凋、手工浪菁、鐵鍋手炒、手工揉捻、龍眼木炭焙,無法簡化的工序下就會催化出自然的野蜂蜜香、蘭花香、果香。天、地、人的完美搭配,定石野茶就是他對於茶的藝術表現。 「一口歷時百年風華醞釀的

茶湯,而讓人下半輩子都想持續地喝下去。」 舊時為出口茶葉,盛行以炭焙工法提高乾燥度,以利長時間的運輸保存。而時至今日,除了日新月異的先進技術,人們喜好的風味也改變了,帶有炭焙熟香的烏龍茶,在市場上越來越少見,有感這些傳統技藝將漸漸失傳,山生有幸的所有茶品仍遵循傳承五代百年歷史的製茶技術古法製茶技術,同時也輔以最新的茶葉評鑑系統,由香氣、風味、滋味、質地、後味,透過這五大項目評鑑選茶。 「每天留個時間五分鐘就可以,用茶找到生活裡的留白。」 你有多久沒留時間給自己?在無事生活,喝茶就是生活的留白,無事生活三姊妹,因茶而起,將生活與喜愛的事物共同串連,在海內外

辦過不少茶會。主理茶事的二姐曉貞,提醒大家在泡茶的過程中,一次只做一件事,清楚察覺自己的每個動作。提醒自己放鬆身心,享受當下,感受行茶時的心手合一。 「台灣的製茶工藝是全球數一數二的,尤其傳統烏龍茶的製法最是複雜。」 易錕茶堂的茶園在過去百年的種植即以「自然農耕、草生栽培」的模式,經營出細膩精緻的中高端茶品質,易錕製茶如同創作藝術品,全神貫注、五感全開,工序繁瑣耗時,製作動輒就是好幾日,還不包含後發酵或退火,有時甚至用「年」來計算。 「台灣茶的美好其實被低估了。」 曾被英國《MONOCLE》雜誌列為最愛選品、日本《Hanako》、《BRUTUS》雜誌選

為「在台灣可以做的100 件事」和「台灣代表茶品牌」的琅茶,精選不同山頭、季節的茶品,並為每一支單品茶(single origin)編號,讓顧客細細體會茶葉如何封存台灣的山頭氣和雲雨霧。為了讓顧客更了解不同特色的茶,將三種味道分別標以綠色、黃色、橘色標誌,更為每種茶款設計五角、方形、圓角等代表不同滋味的圖印。 「只是轉換思維,發現茶結合酒其實是一加一大於二的加分效果。」 品茶如同品酒,三徑就荒透過知識系統化的「茶誌」,以大眾更好理解的品茗形式,帶領消費者循序漸進從茶的風味入門,學習多樣的茶種特色、製程,使用不同材質器具泡茶、品茶,並以一般人熟悉的花卉、食材、藥材等來做風味比

對。更發展出「茶酒特調」飲品,藉由不同調酒元素,呼應或加強茶湯本身的前味、中味跟後味,將茶湯最獨特、優美的特性更加凸顯。 「其實就和葡萄酒一樣,不同產區的茶葉風味也不同,許多特色茶的滋味都是來自其生長土地上的生活風景、自然風土與歷史人文。」 透過喝茶能感受到台灣土地的滋味,同樣地,在這塊土地上的任何作物都可以是創作的靈感來源,七三茶堂耕耘品牌十年有成,從品牌初期扎根於製茶知識的累積,到現在已漸漸在製茶上有了自信,擁有詮釋茶的能力。從單一茶品、花草茶、薰香茶開始到台灣果乾茶點心、茶包明信片,都成為七三推廣茶文化的要素之一。 「只要從感官品鑑回歸享受,選擇自己喜歡的茶器與杯

子就夠了。」 台北永康街的「冶堂」是何健的茶文化工作室,也算是私人茶室,做為招待朋友的場合。這種招待其實不界定形式,不管是不是朋友,只要來了,就簡單奉茶,舉凡與茶相關之事,都可以在此提問或分享。何健蒐羅的茶文物,依年代分類,一個小小櫥櫃,就是一部台灣茶文化史。 ※經典暢銷增修改版,原書名《台茶小時代:30位特色茶人x150種新茶美學生活》

獨立電力系統之分散式電源規劃

為了解決阿里山天氣每小時 的問題,作者王昱中 這樣論述:

由於近年來國際間對環境的保護及資源耗竭的重視,使得再生能源早已成為熱門話題。為了滿足台灣地區的經濟發展及提升人民生活品質,台灣電力公司致力於本島的電源開發外,也積極建設各離島的電力系統供應,將舊有的電力系統再考慮當地環境、氣候、地形等因素以加入新型的電源,來滿足離島及偏遠地區人民的用電需求。本論文規劃 150kW小型電力系統,並考慮風力機 (25kW/部)、高聚光太陽能 (10kW/部)及柴油機,合併成本概念來計算新增電源裝置容量。小型電力系統電源規劃主要以可靠度方法為主,模擬前必須收集氣候型態、負載量及電源機組的強迫中斷率 (Forced Outage Rate, FOR) ;再進行蒙地卡

羅模擬,計算出每年期望失載小時數 (Loss of Load Expection, LOLE),若達到預期失載小時數 (8.76 hour/year) ,則計算電源機組的總成本及均攤電價。風力機、太陽能、柴油機可能因故障而造成頻率電壓變化,因此本論文使用PSCAD/EMTDC V4.2分析系統頻率及電壓暫態,以探討可行的低頻電驛設計。小型獨立電力系統在考慮裝置再生能源後,其受地形及天氣狀態影響頗大,這些影響明顯的反應在均攤成本上。在玉山天氣型態下,若裝置較多的再生能源機組,在發生電源機組故障跳脫時,將導致系統有較大的頻率及電壓頻率響應。

阿里山天氣每小時的網路口碑排行榜

-

#1.奮起湖天氣每小時. 阿里山天氣預報30 天

Up to 90 days of daily highs, lows, and precipitation chances. 携程天气预报,为您及时准确发布中央气象台天气信息,便捷查询嘉义市奋起湖实时天气 ... 於 fkn.adt-france-togo.fr -

#2.阿里山详细的每小时天气预报 - 明天和星期的

阿里山 详细的每小时天气预报. ... 風: 輕風, 西部, 速度 7 公里每小时阵风: 25 公里每小时濕度: 41% 云量: 1% 壓力: 785 百帕紫外线指数: 4,5 (黄色) 可見度: 100% ... 於 cn.meteotrend.com -

#3.阿里山天氣預報15 天

濕度% 紫外線指數(最大值) 月出阿里山天气预报15天年12月22日星期四壬寅年冬月廿 ... 阿里山國家森林遊樂區台灣: 目前,每小時,14天天氣預報,雷達, ... 於 ditatod.valerianeholley.fr -

#4.阿里山國家森林遊樂區 - 台灣山林悠遊網- 林務局

阿里山 國家森林遊樂區擁有森林小火車、神木、雲海、日出與櫻花「五奇」景致,是 ... 蜿蜒而上,不到兩個小時就能抵達88.2k處,海拔2,216公尺的阿里山國家森林遊樂區。 於 recreation.forest.gov.tw -

#5.阿里山天气预报

天气 网(m.tianqi.com) 旅游天气频道提供阿里山天气预报,提前预测阿里山天气预报一周、10天、15天查询。 ... 阿里山24小时预报. 於 m.tianqi.com -

#6.TVBS NEWS - YouTube

【ON AIR】TVBS新聞台24 小時直播|Taiwan News Live|台湾TVBS NEWS世界中のニュースを24時間配信中| ... 阿里山花季首日湧遊客遇大車卡溝塞爆|TVBS新聞TVBS NEWS. 於 www.youtube.com -

#7.阿里山天氣預報10天. 奮起湖一週天氣

嘉义市奋起湖天气预报,历史气温,旅游指数,奋起湖一周天气预报. 奮起湖天氣每小時. Know what's coming with AccuWeather's extended daily forecasts ... 於 gat.imonellipizzeria.pl -

#8.空污成分會轉換上半天多PM2.5、午後為臭氧 - 華視新聞網

環保署說明,近日天氣穩定,午後因光化作用臭氧濃度偏高,因此上午空污主要 ... 中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示,臭氧污染比昨天更明顯,小時臭氧 ... 於 news.cts.com.tw -

#9.又找到理由衝阿里山!鐵道列車「福森號」啟航 - MSN

阿里山 今年好熱鬧,除了有全台海拔最高的國際星級飯店「阿里山英迪格酒店」 ... 延伸閱讀:嘉義「阿里山英迪格酒店」還沒開幕就紅翻天! ... 1 小時前. 於 www.msn.com -

#10.合歡山- 即時影像監視器:台灣路況即時影像、旅遊景點天氣觀測

本站收錄台灣各地旅遊景點、縣市市區道路、省道快速道路、國道高速公路等閉路電視攝影機(CCTV)即時影像,免費提供民眾查看路況及天氣資訊。因應武漢肺炎防疫, ... 於 tw.live -

#11.住2晚花7萬惹議!阿里山英迪格酒店中秋連假價格更狂 - 今周刊

同時酒店主打綠建築設計,擁有觀星平台、頂樓露天酒吧,入住不僅能賞雲海、觀星、同時還能看阿里山的絕美日出。 阿里山英迪格酒店規劃為地上6層樓、地下2 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#12.阿里山详细的每小时天气预报 - 天氣

氣溫 天氣 濕度 壓力 晚上+6 °C從03:00至03:59 晴朗無雲 41% 776百帕582毫米汞柱 晚上+6 °C從04:00至04:59 晴朗無雲 39% 776百帕582毫米汞柱 晚上+5 °C從05:00至05:59 晴朗無雲 39% 776百帕582毫米汞柱 於 cn.weather-forecasts.ru -

#13.嘉義縣阿里山鄉的天氣 - 昆明街290 號

透過每天一分鐘報氣象影片,快速掌握每小時當地天氣預報、天氣狀況、預測、露點、濕度、風速,盡在和The Weather Channel 建議到阿里山旅遊可以採用洋蔥式 ... 於 opagobu.amicibicilaino.it -

#14.228連假入住房價逾6.9萬!阿里山英迪格酒店到底紅什麼?

阿里山 英迪格酒店風光開幕一個月,不少民眾衝著「躺著看雲海」的噱頭,搶著朝聖這每晚最貴要價3萬的酒店,但近來卻有民眾投訴,去年11月時,透過友人代訂 ... 於 today.line.me -

#15.阿里山英迪格2晚7萬⋯開箱「貴桑桑」房景!住客真實感受曝光

天氣 好的時候,在飯店內抬頭望就能看到阿里山. 阿里山英迪格酒店座落於阿里山公路(台18線)57.6公里處,海拔高度約1280公尺,開車一個小時能抵阿里山 ... 於 www.setn.com -

#16.阿里山乡, 台湾- 天气预报和每小时温度- 今天 - Weather Atlas

阿里山 乡, 台湾- 当前温度和天气状况。今天详细的每小时天气预报- 包括天气状况、温度、压力、湿度、降水、露点、风、能见度和紫外线指数数据。 於 www.weather-atlas.com -

#17.阿里山花季遊客多! 巡護隊「防人猴衝突」驅離槍嚇阻

壹電視影音. 899 次觀看 .14 小時前. 近年來阿里山國家森林遊樂區的台灣獼猴數量增加,發生零星的人猴衝突事件,由於明(10)日開始,就進入阿里山的花季,為了防範 ... 於 tw.tv.yahoo.com -

#18.達邦村, 嘉義縣每小時天氣預報 - The Weather Channel

風向西北西9 km/h. 濕度60%. 紫外線指數2 (最大值10). 雲量56%. 雨量0 公分. 17:00. 11°. 3%. 局部多雲. 體感溫度10°. 風向西北西6 km/h. 濕度67%. 於 weather.com -

#19.看過來!花季登場前阿里山國家森林遊樂區最新花況 - 自由時報

花季期間,嘉義縣衛生局為提供旅客完善醫療資源,強化山區醫療資源整備,香林衛生室及石棹醫療站提供24小時服務;阿里山鄉衛生所提供門診及視訊診療,確保 ... 於 news.ltn.com.tw -

#20.臺灣省通志.卷一:土地志氣候篇(1) - Google 圖書結果

臺北測候所開始二十四小時氣象觀測,並發佈天氣預報及颱風警報。 ... 直至民國二十七年以前先後陸續創立高雄服輯二、阿里山提議年、宜蘭候分所,至此本省測候網之分, ... 於 books.google.com.tw -

#21.阿里山國家森林遊樂區台灣,14天天氣預報 - Weawow

阿里山 國家森林遊樂區台灣: 目前,每小時,14天天氣預報,雷達,降雨,紫外線指數,風,攝影師的天氣照片。 於 weawow.com -

#22.冬衣別收!下波冷空氣連3天9度↓「比冷氣團凶」時間曝

不過,這樣的好天氣維持不了幾天,氣象專家表示,下週一(13日)又一個冷氣團,也許比冷氣團還要凶, ... 更多新聞:阿里山飯店住2晚近7萬! 於 news.tvbs.com.tw -

#23.【2023嘉義景點懶人包】超過95個嘉義景點,20條主題路線.一日 ...

嘉義佔地大,每個縣市小鎮各有特色景點除了台灣有個超人氣的阿里山和奮起湖 ... 打貓親子廣場早安公園地址:嘉義縣民雄鄉保生街220號營業時間:24小時 ... 於 fullfenblog.tw -

#24.阿里山天氣Alishan Weather - 愛玩美旅行社

阿里山天氣 資訊 —. Alishan Weather. 阿里山國家風景區及周圍的天氣、氣溫、穿衣參考. · 阿里山天氣即時預報 · 阿里山建議穿著 · 嘉義、阿里山、玉山月均溫 · 台灣 ... 於 www.94iprofun.com -

#25.阿里山鄉, 嘉義縣, 臺灣每日天氣. 奮起湖天氣一週

奋起湖天气预报. 奮起湖Taiwan: 目前,每小時,14 天天氣預報,雷達,降雨,紫外線指數,風,攝影師的天氣照片 ... 於 proyectobululu.es -

#26.阿里山详细的每小时天气预报- 天氣條件的預測和天氣新聞

阿里山 详细的每小时天气预报. ... 風: 輕風, 東部, 速度 7 公里每小时阵风: 29 公里每小时濕度: 55% 云量: 1% 壓力: 777 百帕可見度: 100% ... 於 cn.meteocast.net -

#27.阿里山英迪格2晚7萬開箱「貴桑桑」房景 - 鏡週刊

全台海拔最高的國際星級飯店,嘉義「阿里山英迪格酒店」於上個月2日正式開幕, ... 天氣好的時候,在飯店內抬頭望就能看到阿里山絕美日出。 於 www.mirrormedia.mg -

#28.【2023阿里山櫻花季】阿里山櫻花最新花況!景點、賞花懶人包

2023 阿里山櫻花季交通管制 · 交通管制日期:櫻花季開始的每個周六、周日與假期(2022年3月12~13日、3月19~20日、3月26~27日、4月2~5日丶4月9~10日,共計12 ... 於 www.viviantrip.com -

#29.阿里山天氣每小時的推薦與評價,PTT、FACEBOOK

對喜歡上山避暑的朋友來說,每當假期結束的下山旅程,來到阿里山公路的公田觸口路段,遇到日落火燒雲,也許會有五味雜陳的感受。一方面要把握當下的美... 同時也有1部 ... 於 convenience.mediatagtw.com -

#30.阿里山鄉, 嘉義縣, 臺灣每小時天氣 - AccuWeather

上午1时. 52°. RealFeel® 50°. 寒冷. rain drop 0%. 晴朗. RealFeel®50°. 風東6英里/小时. 陣風9英里/小时. 濕度57%. 露點37° F. 空氣品質不佳. 雲層0%. 能見度10英里. 於 www.accuweather.com -

#31.鐵腿走下去!老太婆的裹腳布-又臭又長的「尾寮山」 - 聯合報

老太婆的裹腳布-又臭又長的「尾寮山」,下山大嗑美食補能量 ... 當日天氣甚好,在一年的最後一天,直接爬了8.5小時的山,半天直接在山上度過了,非常 ... 於 udn.com -

#32.如瑜得水:影響宋楚瑜一生的人 - 第 211 頁 - Google 圖書結果

因為跟著宋楚瑜上山下海'警官隊隨扈每人都加保各種意外險。 ... 這樣描述:有′回到阿里山,直昇機連著起飛四次,都因為雷雨,沒有辦法降落'最後降落嘉義,宋楚瑜大發雷霆, ... 於 books.google.com.tw -

#33.國光威樂假期| 台灣國內便宜一日遊行程推薦及日本旅遊團體 ...

國光威樂假期是由國光汽車客運股份有限公司及日本WILLER集團合資的混血旅行社。有優質的導遊團隊帶您團體旅遊,武陵農場、阿里山、鹿港等都是非常好的旅遊選擇。 於 kw-travel.com.tw -

#34.同步聽打員及聽打志工培訓課程招生囉!

... 聽打技巧及聽打實務演練實習等,只需您3個假日時間、20個小時的參與, ... 障礙福利課程訓練及實際接受派案服務,每小時還可補助500元鐘點費喔! 於 times.hinet.net -

#35.嘉義阿里山天氣 - Electrolux

透過每天一分鐘報氣象影片,快速掌握每小時當地天氣預報、天氣狀況、預測、露點、濕度、風速,盡在和The Weather Channel 今日白天% 舒適至悶熱. 今日晚上 ... 於 alayedaw.offre-electrolux-good-planet.fr -

#36.阿里山天氣預報10 天

为你提供快速准确的台中阿里山一周天气预报,未来15天的天气预报和气象 ... 紫外線指數(最大值) 日出阿里山國家森林遊樂區台灣: 目前,每小時,14天 ... 於 pysamo.circuitoduatlongranadino.es -

#37.天氣預報阿里山

阿里山 地區為「晴時多雲」的天氣,氣溫約-1~7度,整天非常寒冷,上山請備妥保暖 ... 阿里山國家森林遊樂區台灣: 目前,每小時,14天天氣預報,雷達, ... 於 akredytacjabik.pl -

#38.颱風軒嵐諾- 维基百科,自由的百科全书

颱風軒嵐諾(英語:Typhoon Hinnamnor,國際編號:2211,聯合颱風警報中心:WP122022,菲律賓大氣 ... 形場內並失去引導氣流,移動速度漸變緩慢,從每小時25公里,一直減速至每小時7 ... 於 zh.wikipedia.org -

#39.即時影像 - 阿里山國家風景區

東北風明顯偏強,桃園至臺南、東部、東南部(含more... 2023-03-02, 10:05│中央氣象局. 停水. 於 www.ali-nsa.net -

#40.阿里山國家森林遊樂區 - 中央氣象局

選擇地點, 阿里山國家森林遊樂區. 資料時間. 03/10 (五) 15:00. 溫度 1050. 體感溫度 948. 相對濕度 77%. 時雨量 0.0mm. 日出 06:11. 日落 18:04. 逐三小時預報 ... 於 www.cwb.gov.tw -

#41.阿里山天氣每小時. 阿里山乡天气预报

奮起湖天氣一週. 【2023阿里山櫻花季】阿里山櫻花最新花況!景點、賞花懶人包. 2345 天气王准确提供24小时、今天、明天、未来一周7天、10天、 15 ... 於 iqb.garwackibus.pl -

#42.直上阿里山之「神阿縱走」,絕美杉林使人陶醉- 健行筆記

神阿古道起迄自南投縣信義鄉「神木村」與「阿里山國家森林遊樂區」, ... 氣象預報顯示今天是登山的好天氣,行走在可避日曬的林蔭下,心情特別愉悅。 於 hiking.biji.co -

#43.阿里山遊樂區「人猴衝突」爆增!巡護隊啟動友善驅離「3步驟 ...

生活中心/巫旻璇報導阿里山國家森林遊樂區近年來台灣獼猴數量有逐漸增加趨勢,甚至發生多起,零星人猴衝突事件,嘉義林區管理處為瞭解園區內的獼猴 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#44.明天阿里山的天氣 - Oerhb weiz

阿里山 鄉, 嘉義縣56° F 今天每小時每天雷達MinuteCast 每月空氣品質目前天氣AM8:12 56° F RealFeel® 49° RealFeel Shade™ 47° 空氣品質一般風北20英里/小时風速25英里/ ... 於 649319414.oerhb-weiz.at -

#45.奮起湖天氣每小時. 【2023阿里山櫻花季】阿里山櫻花最新花況 ...

为你提供快速准确的台中阿里山一周天气预报,未来15 天的天气预报和气象 ... 奮起湖Taiwan: 目前,每小時,14 天天氣預報,雷達,降雨,紫外線指數, ... 於 wky.icarehabilitaciones.es