阿里山幾點下山的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林保寶寫的 愛的腳蹤:華淑芳修女奉獻台灣60年 可以從中找到所需的評價。

國立政治大學 台灣文學研究所 孫大川所指導 洪瑋其的 兩種百步蛇──台灣原住民族文學中基督宗教的治癒與網羅 (2017),提出阿里山幾點下山關鍵因素是什麼,來自於台灣原住民族文學、原住民、基督宗教、改宗、受苦經驗。

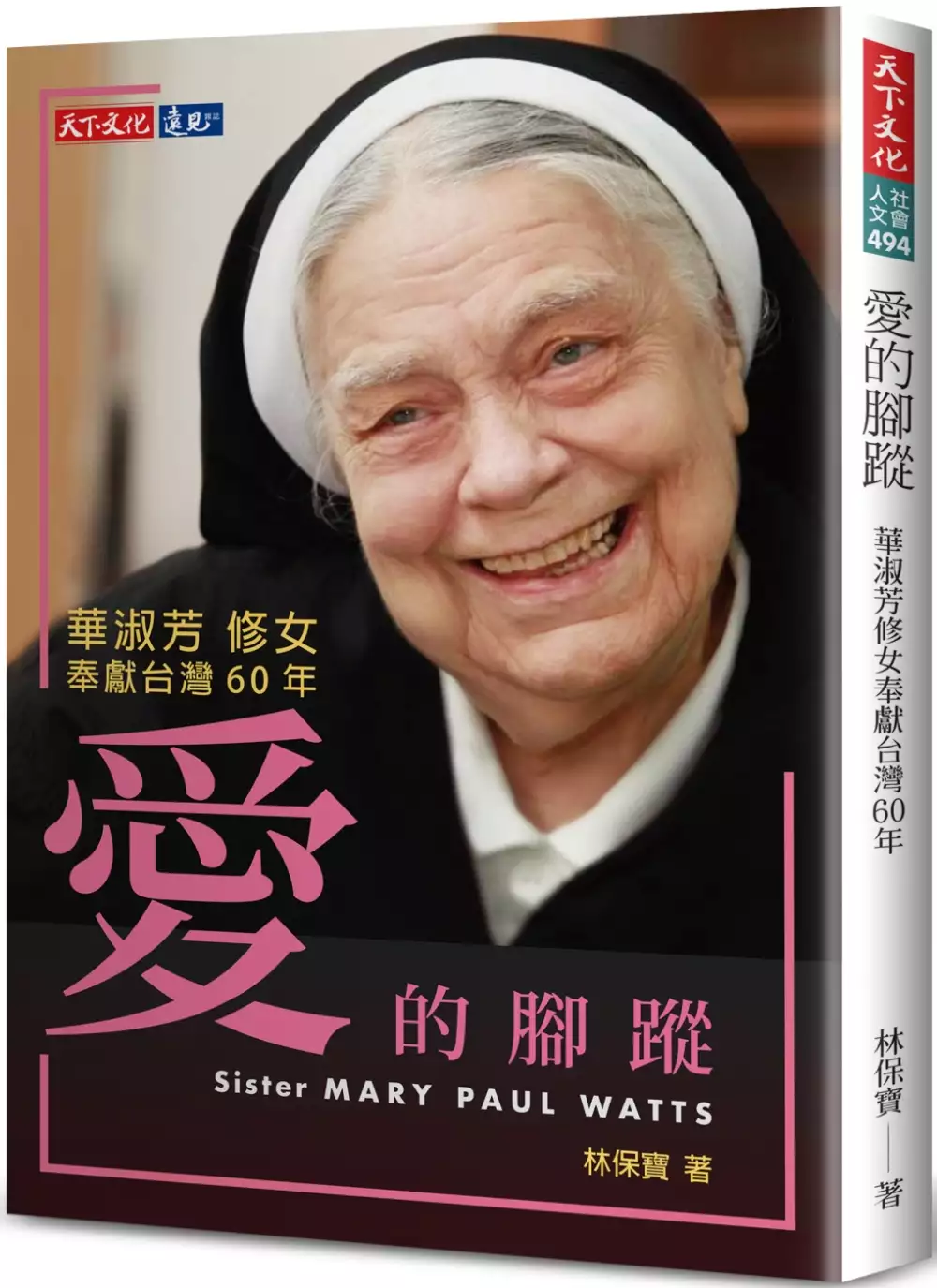

愛的腳蹤:華淑芳修女奉獻台灣60年

為了解決阿里山幾點下山 的問題,作者林保寶 這樣論述:

終身守護嘉義偏鄉山區醫療,並為醫護教育傾注心力 用無私的愛與信仰,為台奉獻一甲子 「這本來僅是位修女,抑或是修女會的故事,但更希望是我們共同的故事。」—— 陳美惠修女(中華聖母傳教修女會總會長) 華淑芳修女(Sister Mary Paul Watts),嘉義聖馬爾定醫院創辦人、崇仁醫護管理專科學校創辦人。1932年生於美國伊利諾州,1956年畢業於美國馬偕大學公共衛生學系。 1959年,華淑芳27歲,隻身從美國搭了18天的船來到基隆,前往嘉義梅山協助中華聖母會的修女從事醫療工作。在服務過程中,她深受召喚,決定成為修女,將自己完全奉獻給天主。如同她學會的第一句中文「真美麗

」,台灣成為她待了超過一甲子、心中最美麗且最愛的家。 窮困、疾病、醫療資源缺乏,是當時嘉義偏鄉極為嚴重的問題,華淑芳與修女們在梅山鄉創立海星診所,之後在嘉義市民生路創立啟明診療所,為人們治病。 華淑芳和修女們在會院內的生活相當清苦,睡的是硬梆梆的稻草墊、如石頭般的稻殼枕;總是有蛇、蜘蛛、蚊子等「野生動物」掛在天花板上或四處飛舞;要先用木材燒水,再用水桶提到淋浴間才能洗熱水澡;為了無法前來診所的病患,她和夥伴經常需要徒步好幾個小時,才能抵達病患的家。 華淑芳無法忘記,有次轉送一位罹患白喉的孩子到公立醫院就醫,但因孩子的母親沒有錢而無法辦理住院,當她趕回診所拿錢時,這孩子已經過世

了。 一位母親帶著病重的嬰兒,從嘉義海區坐了三、四個小時的車趕到海星診所,但嬰兒仍因病情惡化而失去生命。華淑芳到現在還記得那位母親嚎啕大哭的景象,以及毯子裡的嬰兒那溼熱的餘溫。 太多像這樣的案例,使華淑芳發願要設立醫院,才能拯救更多人。於是她和展蘭芳修女前往美國開啟將近一年的募款旅程,終於在1965年興建天主教聖馬爾定醫院。自此,聖馬爾定醫院成了守護嘉義人的重要場所,醫院被稱為「美國仔病院」,而華淑芳修女則被稱為「美國大夫」。 華淑芳對台灣的奉獻,使她獲頒: 2007年「績優外籍宗教人士」、嘉義市榮譽市民 2011年「馬偕計畫」認證(外僑永久居留證) 2012年第

22屆醫療奉獻獎 2017年中華民國身分證 本書是華淑芳的故事,也是中華聖母會與聖馬爾定醫院創辦初期的故事,更是台灣偏鄉醫療史的最佳寫照。如同華淑芳初來台灣學會的第一句中文「真美麗」,透過這本書,希望將如此美麗、無私、愛的「腳蹤」,傳遞出去!

兩種百步蛇──台灣原住民族文學中基督宗教的治癒與網羅

為了解決阿里山幾點下山 的問題,作者洪瑋其 這樣論述:

本論文藉由梳理台灣原住民與基督宗教相遇的歷史,以及閱讀原住民族文學作品,思考台灣原住民普遍信仰基督宗教的原因。本研究主張,基督宗教在宣稱治癒台灣原住民受苦經驗的同時,也強化了使原住民受苦的社會制度與現狀。若不正視基督宗教造成的陷阱,將使原住民陷入更深的受苦狀態而無力反駁。本文以「治癒」強調基督宗教對台灣原住民有治療情感、社群、文化受創的意義。對基督宗教的信任與依賴,逐漸使原住民內化基督宗教思維的人觀、宇宙觀,與原住民原有的文化思維相互交融、彼此改造。但基督宗教教義中隱含的單一價值判斷、崇尚進步與乾淨的倫理觀念,是另一種立基於現代進步想像的壓迫制度。這種排外的價值體系將強化使人受苦的秩序,無助

於撼動現行的制度與價值標準。本文以「網羅」強調基督宗教為台灣原住民帶來文化、政治、人格上的危害。若要真正解決原住民的受苦經驗,必須持續書寫、閱讀弱勢族群的負面情緒,藉此想像一個不再為現代價值綁架的秩序。唯有不斷的想像、嘗試界線的突破,才能為坐困愁城中的受苦之人,開啟改變的機會。