阿里山行政區的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王昱堯,賴進貴寫的 從資訊地圖看臺灣:用最直觀的資訊圖表,重新認識島嶼大小事 和EdwardOwenRutter的 1921穿越福爾摩沙:一位英國作家的臺灣旅行都 可以從中找到所需的評價。

另外網站「阿里山賓館」找工作職缺-2022年5月|104人力銀行也說明:2022年5月26日-3 個工作機會|人資專員【阿里山賓館股份有限公司】、餐飲部經理【阿里山賓館股份有限公司】、房務員【阿里山賓館股份有限公司】、人資管理師【鴻茂 ...

這兩本書分別來自商周出版 和遠足文化所出版 。

南華大學 文化創意事業管理學系 趙家民、賴文儀所指導 張鳳珠的 民俗文化技藝傳承與創新之研究─以雲林縣某國小舞獅隊為例 (2021),提出阿里山行政區關鍵因素是什麼,來自於文化傳承、文化創新、龍鳳獅陣、傳統藝陣。

而第二篇論文世新大學 觀光學研究所(含碩專班) 簡博秀所指導 羅國瑛的 從淡蘭古道出發-讓文化觀光走入國際世界 (2021),提出因為有 古道、文化觀光、世界遺產、淡蘭古道、楊廷理、長距離步道旅行的重點而找出了 阿里山行政區的解答。

最後網站阿里山(中国台湾)最佳酒店推荐2022 - Booking.com則補充:Alishan Hinoki B&B位于阿里山,提供露台和免费WiFi,距离斗六市有31公里。 每间房间都配有私人浴室和坐浴盆、空调、平板电视以及冰箱。住宿还提供迷你吧和电热水壶。

從資訊地圖看臺灣:用最直觀的資訊圖表,重新認識島嶼大小事

為了解決阿里山行政區 的問題,作者王昱堯,賴進貴 這樣論述:

突破數據框架 第一本 臺灣資訊地圖 專書 ★附臺灣地圖全彩拉頁★ ▶ 屏東為什麼盛產洋蔥和紅豆?大湖的草莓為何這麼有名? ▶ 怎樣從核能公投結果的空間分布,重新思考核四議題? ▶ 全臺竟然這麼多以「中正」、「中山」為名的村里和學校! ▶ 年均雨量圖除了顯示陽明山的降雨量最大,還透露什麼訊息? ▶ 「去糖廠吃冰」是許多人的美好回憶,那些糖廠還在嗎? ▶ 歷年各地選民對政黨的偏好有何變化?得票率地圖告訴你! 從環境、經濟、教育到政治 超過100張資訊地圖 × 資訊圖表 述說一個個臺灣的在地故事 這是一本「資訊地圖」的書, 讓你從空間的角度,一目了然各種議題的基本知識; 這也是一本「

臺灣議題」的書, 讓你透過不同觀點,再次發現這座島嶼的精采故事。 身處網路時代,我們每天接收的數據或資訊,已是過去的數百倍以上。但這麼多訊息,對我們了解這塊土地究竟有多少幫助?本書作者認為,即使我們被各種資訊環繞,但對事物的理解,有可能不會更清晰,而是更模糊。於是希望以視覺化的資訊地圖,提供一條探索臺灣的新路徑,你將發現:許多看似跟地理空間無關的主題,其實藏著有趣的訊息! 全書包括自然環境、人口族群、產業經濟、教育政治等10大主題,不僅選擇臺灣人最關注的議題或最新事件,且以短文搭配滿版地圖的形式呈現,滿足現代人講求的高效閱讀方式,也讓讀者重新認識臺灣的多元面貌,甚至按圖索驥,進一步尋找

其他的臺灣在地故事或被人們忽略的資訊。 聯合推薦(依姓名筆畫排序) 巫仰叡│「巫師地理」粉專社群版主 韋煙灶│國立臺灣師範大學地理學系系主任 陳國川│國立臺灣師範大學地理學系名譽教授 彭其捷│資料視覺化專書作者 黃誌川│國立臺灣大學地理環境資源學系系主任 蕭宇辰│臺灣吧執行長 各方讚譽 穿插有趣資料及冷門數據,搖身一變成為意想不到的觀點,洞察我們社會空間與自然環境,挖掘你生活裡的地理! 巫仰叡│「巫師地理」粉專社群版主 本書是引導社會大眾認識臺灣歷史、地理與社會變遷的科普書,並潛藏許多公民備用的生活知能,加上生活化主題與軟性筆調,更添增本書的可讀性。本書亦可作為學校教學的輔助教材,

有助於提升師生對生活地圖應用的素養。 韋煙灶│國立臺灣師範大學地理學系系主任 本書以今日臺灣社會議題的資訊為主軸,以短文解說為側翼,向你我訴說家園的故事。既是你我今日的傳記,也將是明天探究生活歷程的資料。感謝本書讓我們進一步認識自己,也讓我們多一份值得珍藏的史料。 陳國川│國立臺灣師範大學地理學系名譽教授 臺灣是我們成長的地方,但我們真的夠認識這塊土地嗎?翻開這本書,透過作者精心整理與繪製的資訊地圖,神遊於精彩的臺灣在地故事! 彭其捷│資料視覺化專書作者 出國開會時,總會在書店的地圖區佇足瀏覽,透過地圖走入當地。這本地圖書引導讀者從空間角度解讀臺灣的環境、經濟、交通、政治……

精心繪製的地圖配合精簡的說明,令人有豁然開朗、暢快淋漓之感。一本值得細細品味的臺灣地圖集! 黃誌川│國立臺灣大學地理環境資源學系系主任

阿里山行政區進入發燒排行的影片

2021年4月11日 12:31

嘉義林管處所屬大埔113事業林班地10日6時許傳出火警,民眾從阿里山公路往隙頂象山方向看過去,火舌沿著峭壁往上燒,林管處準備今天展開滅火,結果火勢已在今早自行熄滅,大家鬆口氣。

嘉義縣消防局10日晚間獲報在隙頂往象山方向發生山林火警。(中央社/嘉義縣消防局提供)

嘉義林管處今天發布新聞稿指出,10日晚間6時許接獲民眾通報,指隙頂象山發生森林火災,研判位於大埔區第113林班,屬阿里山鄉里佳村行政區域,由曾文溪上邊坡往上燃燒。

嘉義林管處因時間已晚,考量人員安全,先行派員至現場監控,及集結相關人員待命執行滅火任務。

嘉義林管處表示,留守人員今天早上6時經目視火場已無火煙,並用空拍機至上空拍攝結果無異常熱源反應,將持續監控。

嘉義林管處研判因象山地形陡峭、延燒速度快,且現地為草生地,加上昨晚低溫等因素,在沒有燃料下自行熄滅。過火延燒面積約0.4公頃,無林木被害。

民俗文化技藝傳承與創新之研究─以雲林縣某國小舞獅隊為例

為了解決阿里山行政區 的問題,作者張鳳珠 這樣論述:

民俗技藝傳承,可以保存先民文化資產,臺灣社會在近數十年來快速變遷,過往傳統民俗技藝與文化慚慚式微,其中傳統廟會中出現舞獅也面臨傳承危機。要豐富古今民族藝術,發揚本土文化精神,可為全世界帶來學習與仰慕,實有傳承與創新之必要。為了薪傳民俗傳統文化,特別鼓勵中小學將其列入學校重點發展活動,使其如虎添翼,蓬勃興盛發展起來。 本研究目的在瞭解台灣舞獅活動傳承與創新,針對雲林縣某國小舞獅隊之研究,台灣舞獅傳承與創新之歷程為主要研究範疇。探討文化資產藝陣文化之「舞獅-龍鳳獅陣」之歷史背景、現況與傳承、創新。研究方法為資料分析法與半結構式訪談法,經由文獻資料收集整理後擬出訪談大綱,運用實際參與舞獅活動

之經驗,訪談調查、資料蒐集、錄音記錄、訪談分析歸納研究結果,針對學校指導教練與行政人員共六人進行訪談,其研究結論發現龍鳳獅藝陣已有百餘年之歷史,台灣獅與醒獅在傳承與創新過程中,為因應社會局勢與經濟景氣變遷,導致人口老化與外移人口嚴重,而出現耆老漸漸老去及人力斷層問題。另外,雖然在設備、道具以及體驗活動等方面皆有些改善與創新,但在傳承上仍繼續保留著傳統與堅持,賦予傳統生活新生命,永遠流傳下來。

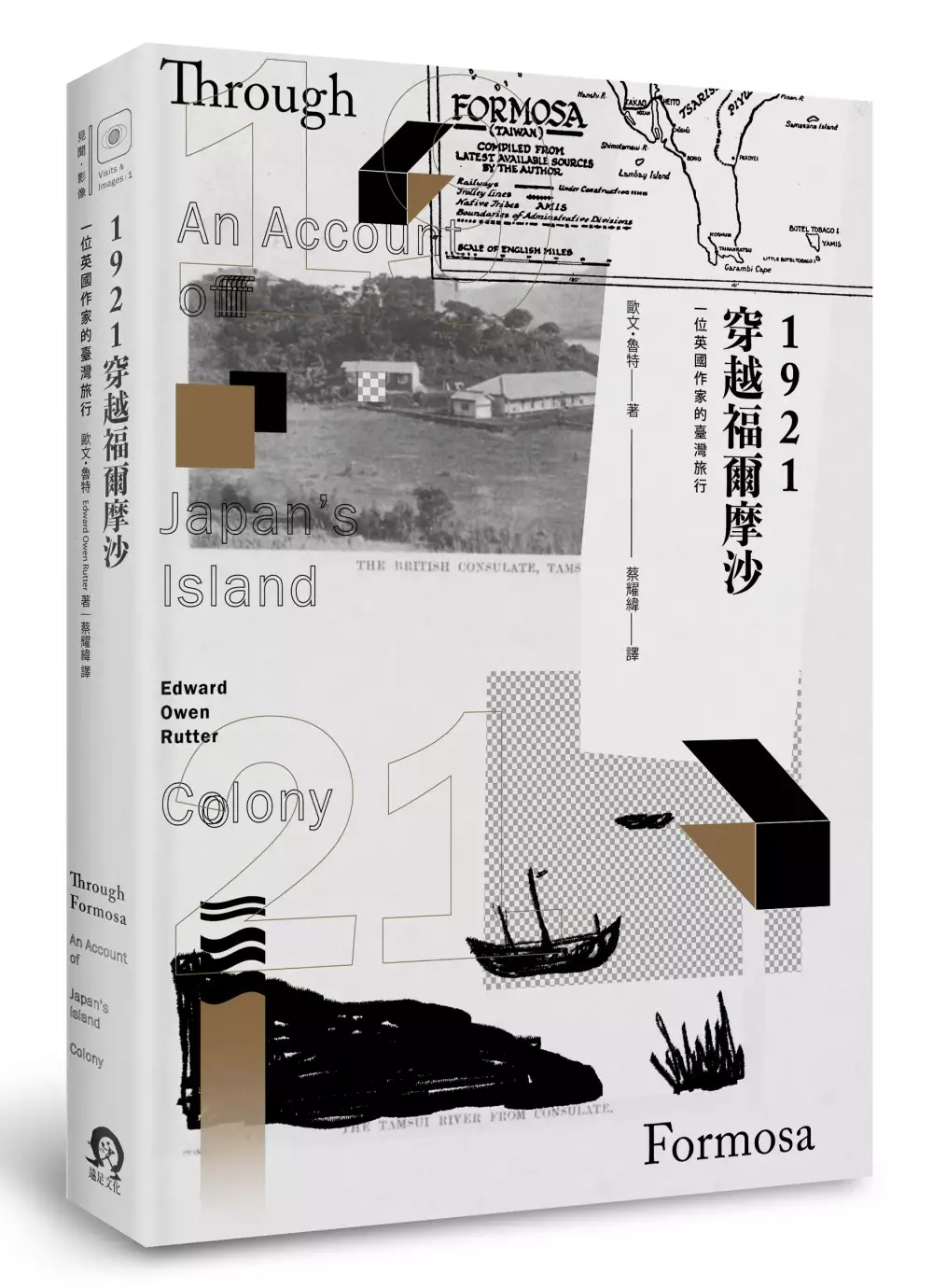

1921穿越福爾摩沙:一位英國作家的臺灣旅行

為了解決阿里山行政區 的問題,作者EdwardOwenRutter 這樣論述:

1920年代的臺灣最繁麗生動的畫像 1921年4月,英國旅行家魯特夫婦橫越太平洋和大西洋,返國途中,他們從南到北穿越臺灣(西方人稱為福爾摩沙)。由於當時英國接納日本移民前往北婆羅洲開墾,魯特得以透過殖民地官員友人的介紹,成為臺灣總督府的貴賓,在總督府官員的隨行下遊覽日本的島嶼殖民地。 此時正值第一次世界大戰結束不久,日本統治臺灣即將屆滿三十年,進入文官總督時期,實施內地延長主義。然而,民族自決風潮已至,臺灣人的議會請願運動方興未艾;戰勝國日本雖取得世界強國的資格,但日本移民卻繼華人之後成為「黃禍」而遭到歐美排斥,且與英國的同盟關係進入尾聲,菸毒輸入中國的問題也備受質

疑。在這隱隱不安的戰間期開端,臺灣總督府為魯特呈現的是一幕幕產業與建設突飛猛進、朝氣蓬勃的景象;曾經擔任英屬北婆羅洲殖民地官員的魯特,卻在讚賞進步發達之餘,憑著自身的東方知識和經驗、對於臺灣歷史的廣泛閱讀,以及不受官方行程拘束的觀察力,敏銳察覺到日本殖民統治光鮮亮麗的背後眾多扞格不入、困窘挫敗之處,尤其是日本對臺灣原住民理蕃政策的缺失,他都在書中一一針砭並給予建議。 西方老牌殖民帝國管理者與考察者的目光,來到了東方新興強權苦心經營的模範殖民地,雙方在美麗之島交會,究竟擦出了怎樣的火花?又是怎樣的洞察,得以穿透展示櫥窗,為1920年代的東亞島嶼留下繁麗而生動有趣的畫像?在近一個世紀後重

讀這本遊記,縱使物換星移,仍宛如親臨現場般令人回味無窮。 重要事件 1914-1918第一次世界大戰,1919田健治郎任臺灣首任文官總督,1920臺灣行政區劃(五州二廳)、《臺灣青年》創刊,1921議會設置請願運動、臺灣文化協會成立,1923《臺灣民報》創刊、日本裕仁皇太子視察台灣,1924臺灣治安警察法違反事件,1924-25二林蔗農事件,1927臺灣民眾黨成立、第一屆臺灣美術展覽會,1928臺北帝國大學設立、臺灣共產黨成立,1930嘉南大圳啟用、臺灣地方自治聯盟成立、霧社事件 本書特色 ★西方殖民地官員第一手觀察,以獨到的觀點道出日本殖民統治臺灣的優

缺點,並綜觀和分析臺灣各種產業和建設,是日治時期臺灣珍貴的精彩史料。 ★著作等身的文學作家,以幽默風趣的文筆寫出引人入勝的報導文學,並大量參考臺灣歷史相關英文著作,是非常優秀的遊記作品。 ★生動的文字穿插數十張日治時期的臺灣影像,讀來宛如親臨現場般令人回味無窮。 名人推薦 許雪姬(中央研究院臺灣史研究所所長) 呂紹理(臺灣大學歷史學系教授) 林志明(臺北教育大學藝術與造形設計學系教授)

從淡蘭古道出發-讓文化觀光走入國際世界

為了解決阿里山行政區 的問題,作者羅國瑛 這樣論述:

雪山隧道,拉近臺北盆地與蘭陽平原之間的空間與時間距離。常言道,路是人走出來的,回顧過往沒有公路的年代,原住民與來自閩粵兩省漢移民往來臺北盆地與蘭陽平原之間,乃是以雙腳在雪山山脈北段山林裡走出一條條的山徑形成淡蘭古道。「文化」乃是人類在生活過程中,經過日積月累所創造出來的事物、經驗與傳承。文化觀光,為九十年代以降國際旅遊市場的趨勢。觀光旅遊事業的永續發展,如何引發旅客的「重遊意願」為關鍵要素。走馬看花的旅遊方式與旅遊行程,內容貧乏的觀光資源與觀光景點,缺乏「旅遊吸引力」,甚至因為「旅游形象」不佳,導致旅客的「旅遊滿意度」得不到高度評價。文化觀光,可以提供具有深度的旅遊方式與旅遊行程。為了保護世

界各地珍貴的文化遺產、自然遺產免於遭受天然災害影響或是人為的破壞,聯合國教科文組織,推動將世界各國及各地區擁有傑出普世價值的文化或自然資產,登錄於世界遺產名單,藉由國際間的合作達到保護世界遺產的目的。做為文化資產以及觀光資源,古道是前人留給後人的文化遺產。淡蘭古道,曾經有凱達格蘭族與噶瑪蘭族的足跡。清嘉慶17年(1812),蛤仔難納入大清帝國版圖,設置噶瑪蘭廳隸屬臺灣府,楊廷理,做為關鍵人物之一,三度進出臺灣,多次出任臺灣知府(含署理),五次入蘭,擘劃開蘭事宜,以重要推手相稱當屬實至名歸。淡蘭古道蘊含豐富的歷史性、文化性以及自然生態的多樣性,結合國際間「長距離步道旅行」的風潮,藉由推廣淡蘭古道

引發旅客個人的「旅遊動機」以及觸動旅客個人的「旅遊意向」,帶動我國臺灣地區不同類型文化觀光資源建構的「旅游形象」和「旅遊吸引力」,成為國際旅遊市場境外遊客來臺旅遊的目標。

阿里山行政區的網路口碑排行榜

-

#1.阿里山鄉 - 维基百科

距海約67.4公里(41.9英里),海拔約2,406米(7,894英尺)。 阿里山鄉. Alishan Township 舊稱:吳鳳鄉. 於 zh.m.wikipedia.org -

#2.10分鐘雨量資料| 交通部中央氣象局

測站名稱 行政區 3小時 6小時 12小時 24小時 前一日 前二日 石門山; (C1R29) 屏東縣牡丹鄉 0.5 15.5 24.5 31.0 31.0 69.0 石門; (01Q87) 屏東縣牡丹鄉 ‑ 21.0 25.0 26.0 26.0 63.0 崁頭山; (81O96) 臺南市東山區 ‑ ‑ 10.5 21.5 21.5 64.0 於 www.cwb.gov.tw -

#3.「阿里山賓館」找工作職缺-2022年5月|104人力銀行

2022年5月26日-3 個工作機會|人資專員【阿里山賓館股份有限公司】、餐飲部經理【阿里山賓館股份有限公司】、房務員【阿里山賓館股份有限公司】、人資管理師【鴻茂 ... 於 www.104.com.tw -

#4.阿里山(中国台湾)最佳酒店推荐2022 - Booking.com

Alishan Hinoki B&B位于阿里山,提供露台和免费WiFi,距离斗六市有31公里。 每间房间都配有私人浴室和坐浴盆、空调、平板电视以及冰箱。住宿还提供迷你吧和电热水壶。 於 www.booking.com -

#5.【嘉義住宿】2022 阿里山14間看日出的飯店!森林遊樂園區住宿

關於|阿里山森林遊樂區住宿. 「阿里山國家森林遊樂區位於台灣嘉義縣阿里山鄉,行政區上劃分為中山村(東南部)、 ... 於 jotdownvoyage.com -

#6.阿里山國家森林遊樂區 - Facebook

阿里山 國家森林遊樂區位於台灣嘉義縣阿里山鄉,行政區上劃分為中山村(東南部)、中正村(中部)、香林村(西北部)三個村,是由林務局規劃與管理的一座國家森林遊樂區。 於 m.facebook.com -

#7.台版合掌村得恩亞納社區》阿里山秘境台版 ... - 旅人狂潮- 痞客邦

阿里山 秘境台版合掌村,一棟棟色彩繽紛的斜屋頂小木屋與日本合掌村有異曲同工之 ... 得恩亞納行政區屬十字村,附近有阿里山森鐵多林車站,鄒族人在此 ... 於 car0126.pixnet.net -

#8.阿里山國家風景區- 維基百科,自由的百科全書

阿里山 的美,除了民眾印象中的五奇「日出、晚霞、雲海、森林、鐵道」之外,更有神木、櫻花、紫藤花、螢火蟲、白面鼯鼠、藍腹鷳等之自然資源,以及在地茶文化產業、咖啡 ... 於 zhm.100ke.info -

#9."阿里山鄉A-lí-san-hiong" - 臺灣閩南語常用詞辭典

詞目, 阿里山鄉. 音讀, A-lí-san-hiong. 釋義, 嘉義縣行政區(附錄-地名-臺灣縣市行政區名). 中華民國教育部版權所有©2011 Ministry of Education, R.O.C. All rights ... 於 twblg.dict.edu.tw -

#10.2022阿里山看日出時間地圖!5大絕美打卡點在這裡,森林小火車

在阿里山觀賞日出有兩個必打卡的景點,就是「祝山觀景台」與「小笠原觀景 ... 阿里山國家森林遊樂區位於台灣嘉義縣阿里山鄉,在行政區上劃分為中山 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#11.嘉義縣阿里山鄉, _x0033_碼郵遞區號605

嘉義縣阿里山鄉於3碼郵遞區號與行政區中心點經緯度對照表資料集。行政區名:嘉義縣阿里山鄉,_x0033_碼郵遞區號:605,中心點經度:120.7596173,中心點緯度:23.44077619. 於 data.zhupiter.com -

#12.阿里山乡 - 万维百科

阿里山 乡教会众多,且以邹族为主要信仰族群,许多村落都有两间以上的教会,且为云嘉南教会数量最多的三级行政区。 台湾基督长老教会-邹族族群区会-尼 ... 於 www.wanweibaike.net -

#13.豐山社區簡介

豐山石鼓盤位於塔山群峰的兩側,行政區屬於嘉義縣阿里山鄉,海拔從750公尺至2000公尺山巒層層環抱,使豐山形成一盆地地形,溪流分布其間,氣候宜人,景觀綺麗。 於 w21.loxa.edu.tw -

#14.阿里山鄉_百度百科

阿里山 鄉位於台灣省嘉義縣東部,北鄰南投縣竹山鎮,東鄰南投縣信義鄉、高雄市桃源區,西鄰梅山鄉、 ... 阿里山鄉. 行政區類別. 鄉. 所屬地區. 台灣省嘉義縣. 地理位置. 於 baike.baidu.hk -

#15.國家圖書館臺灣鄉土文獻影像資料庫-地圖瀏覽結果

序號 題名 出版年 1 大阿里山采風 民93年 2 大凍山步道解說導覽手冊 民96年 3 大埔帖:大埔聚落‧生活‧環境藝術 民96年 於 twinfo.ncl.edu.tw -

#16.阿里山鄉 - 台灣Word

阿里山 鄉位於台灣嘉義縣東部,北鄰南投縣竹山鎮,東鄰南投縣信義鄉、高雄縣桃源鄉,西鄰梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉,南接大埔鄉與高雄縣那瑪夏鄉, ... 行政區類別, 鄉. 於 www.twword.com -

#17.觀光導遊與領隊: 理論與實務 - 第 344 頁 - Google 圖書結果

( A ) F 可里山林場是臺灣最旱開發的林場( B )阿里山森林鐵路全長約 7l 公里, ... 染水域( C )以水中昆蟲為主食( D )雄魚會在淺水區處築巢和平溪是那二個行政區的界河? 於 books.google.com.tw -

#18.土地嘉義縣阿里山鄉平遮段84地號| 2000-09-21

土地資料. 行政區段. 嘉義縣阿里山鄉平遮段. 地號. 84. 公告現值年度. 2019. 公告現值. 130. 謄本面積(平方公尺). 11718.51. 土地使用分區. 森林區林業用地 ... 於 cipas-pad.nat.gov.tw -

#19.嘉義阿里山鄉。木業小鎮食遊|美食。景點。住宿(持續更新)

一直認為嘉義就是西部,寫這篇文章時去查看地圖,發現阿里山竟在台灣很 ... 大了,決定還是回歸行政區劃分,以「阿里山鄉」為目標彙整美食景點資訊。 於 margaret.tw -

#20.[嘉義]一日山區旅行:梅山樟樹湖茶園風景及阿里山來吉部落 ...

若依行政區,劃分為5鄰。第1鄰、第2鄰屬內來吉,與十字路相距6公里。第3鄰斯戈斯戈巴娜。第4 ... 於 ken0187.pixnet.net -

#21.搜狗百科- 阿里山乡(中国台湾省嘉义县下辖乡)

阿里山 乡位于台湾嘉义县东部,北邻南投县竹山镇,东邻南投县信义乡、高雄市桃源区,西邻梅山乡、竹崎乡、番路乡,南接大埔乡与高雄市那玛夏区,是 ... 行政区类别乡. 於 baike.sogou.com -

#22.阿里山鄉

阿里山 鄉 · 阿里山鄉原名吳鳳鄉,原是為紀念康熙末年阿里山通事吳鳳而以其名命之。 · 阿里山鄉是鄒族的大本營,最早到此的鄒族早在約3,000至4,000年前已抵達台灣這個美麗的 ... 於 xn--kwr22her7a6qdvs6a.tw -

#24.認識原住民族- 部落介紹

所在位置, 嘉義縣阿里山鄉里佳村 ... 現在行政區計5個鄰,約60戶,300餘人。 ... 從地理條與交通位置上而言,是阿里山鄉中環境較差的一村,目前仍以農業為主,短期 ... 於 www.tipp.org.tw -

#25.阿里山卓武咖啡

阿里山 之南ㄧ卓武咖啡 茶山村-阿里山鄉最南端的行政區,為了探究卓武咖啡的美妙風味,我們特別驅車前往。正巧村裡舉辦著一年一度的涼亭節,大夥兒們玩的不亦樂乎,在卓 ... 於 www.cafesole.co -

#26.【嘉義】走入雲海的故鄉阿里山國家森林遊樂區| 滔客生活傳媒

阿里山 是鄒族的原鄉,也是台灣的五大山脈之一,行政區是屬於嘉義縣阿里山鄉。因為是位在2000公尺的溫帶高山地區,所以整年溫度都在20度以下,而夏天 ... 於 travel.talk.tw -

#27.9/6阿里山部落之寂寞公路行走(多林車站--來吉部落--豐山聚落)

先前我還納悶阿里山能不能種植金針花呢?現在有答案啦! ... 其實這陣子遊走阿里山鄒族部落的道路或多或少都有種共同點就是"落寞" ... 若依行政區,劃分為五鄰。 於 www.mobile01.com -

#28.考試院98 年度考銓業務國內考察阿里山鄉公所座談會議紀錄

阿里山 鄉公所:陳鄉長明利、邱秘書金標、楊課長清一、汪課長力. 助、安主任松子、蘇人事管理員錦 ... 一、現行行政系統組織編制係依各該行政區人口數編列,以本鄉為. 於 ws.exam.gov.tw -

#29.臺灣拓殖株式會社移交臺灣土地銀行經營檔案

gana(鄒族語原指其地有遍布松,阿里山地區建立鄉行政區,. 名保護,洪水與土石流往往直接衝入. 樹),也是這個地區最早的名稱,為吳鳳鄉。爾後,森林伐木逐漸部落, ... 於 wwwacc.ntl.edu.tw -

#30.台灣Covid-19 本土病例地圖

嘉義縣阿里山鄉, 467.65, 253. 高雄市內門區, 467.15, 640. 高雄市杉林區, 466.34, 523. 臺南市學甲區, 466.02, 1161. 嘉義縣中埔鄉, 465.2, 2017. 於 kiang.github.io -

#31.第三章阿里山地區的發展脈絡及其空間資源特性

劃定行政區管轄,但都限於西部沿海平原,阿里山地區仍為原住民之勢力範園, ... 阿里山森林之經營重心漸漸由伐木轉為森林保育及森林遊樂方面,將原先因. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#32.中油阿里山新加油站今開幕,採自然生態工法 - MoneyDJ理財網

中油「阿里山新加油站」今(1)日舉行開幕典禮,該站是在原本的阿里山加油站拆遷後重新建造的新站點,因基地位於海拔2,200公尺山坡地,建站困難度高於 ... 於 www.moneydj.com -

#33.【嘉義阿里山】奮起湖~南台灣的九份

最近在網路或電視上大家應該都看到了,有兩團大陸遊客在阿里山森林遊樂區為了 ... 奮起湖海拔1403公尺,行政區屬於竹崎鄉中和村,由於東、西、北三面 ... 於 l50740.pixnet.net -

#34.阿里山國家風景區- 维基百科

豐山風景區位於眠月線鐵路下方,行政區屬於阿里山鄉豐山村。海拔約750公尺,四周為1000公尺以上高山,為一盆地地形,其間清水溪、石鼓盤溪等溪流交錯分布 ... 於 veritapasdeom.one -

#35.比西里岸的PawPaw鼓隊孩子鼓遊阿里山 - 風傳媒

記者謝敏政/嘉義報導阿里山國家風景區管理處為促進原住民部落文化交流,特別邀請來自台東比西里岸的PawPaw鼓隊孩子,來到阿里山鄒族部落, ... 於 www.storm.mg -

#36.土砂災害調查及防治工法探討~以阿里山溪集水區為例

研究區域基本. 概況統計詳表1 所示。 表1 研究區域基本概況表. 項目. 概況. 行政區. 嘉義縣阿里山鄉、梅山鄉. 於 swcdis.nchu.edu.tw -

#37.35平方米1臥室獨立屋(阿里山鄉) - 有1間私人浴室 - 遊台灣

hotel name, Win home阿里山奮起湖老街景觀乾溼分離小火車森林神木雲海日出櫻花離塵不離城2. 酒店名稱, 35平方米1臥室獨立屋(阿里山鄉) - 有1間私人浴室. 縣市, 嘉義縣. 於 taiwan.play.tours -

#38.十八、阿里山鄉 - 嘉義縣文化觀光局

阿里山 鄉共有十二村,計有中山村、中正村、豐山村、十字村、香林 ... 圖1-26阿里山鄉各村分布圖 ... 後於明鄭時期始建置「縣」之行政區。本縣初名天興,統轄今臺南、. 於 www.tbocc.gov.tw -

#39.來吉村簡介- 嘉義縣來吉國小校史專頁 - Google Sites

來吉村東依塔山山麓,西臨阿里山溪,隔溪與梅山鄉太和村相望。 ... 鄉內十字村,西面與梅山鄉為界,包括內、外來吉兩大聚落,行政區劃分為五個鄰,住宅區分散於各鄰。 於 sites.google.com -

#40.阿里山林業村-都更查詢 - 都市更新入口網

行政區, 東區. 更新地區類型, 都市更新-優先劃定. 更新地區公告日期, 98.08.01. 更新地區面積(㎡), 208,700.00. 法源依據, 都市更新條例第6條. 辦理機關/擬定機關 ... 於 twur.cpami.gov.tw -

#41.連性生活都要監控! 促轉會揭阿里山鄒族人遭KMT威權迫害

據調查,中華民國政府來台後,認為動員戡亂時期應集中人力、財力在國共內戰上,不變更行政區以維持社會安定。因此沿襲日治時期的蕃地、平地界線。 於 news.ltn.com.tw -

#42.威權統治時期阿里山鄒族聚落遷徙與山地行政機關建置調查計畫 ...

因為國民政府遷臺,新行政區的劃分即是依日治時期行政空間組織的. 建構,初期形成以鄉治中心為主,各村中心為次的聚落階層。八十年代後期,由. 於人口大量外移的結果,爰以 ... 於 www.tjc.gov.tw -

#43.阿里山鐵路北門驛-文化部國家文化記憶庫

1.阿里山鐵路北門驛,興建於西元1910年(明治43年)10月1日,現今地理位置為嘉義市東區共和路482號,海拔高度31公尺,為阿里山森林鐵路之第二站(嘉義站開出), ... 於 memory.culture.tw -

#44.阿里山乡_百度百科

阿里山 乡位于台湾省嘉义县东部,北邻南投县竹山镇,东邻南投县信义乡、高雄市桃源区,西邻梅山乡、 ... 阿里山乡. 行政区类别. 乡. 所属地区. 台湾省嘉义县. 地理位置. 於 baike.baidu.com.https.jxutcmtsg.proxy.jxutcm.edu.cn -

#45.Alishan by 舜程創意行銷- Issuu

民國98年8月8日,一場莫拉克風災讓美麗的阿里山一夕之間山河變色,3天內 ... 大村落,中間一條公路和古道可相通,目前在行政區劃分上俱屬於達邦村。 於 issuu.com -

#46.不斷更新/全台8日停班停課一次看嘉義縣阿里山鄉明日停班課

台南市:台南市明日(8日)未達停班、停課標準,明日照常上班、上課。 高雄市:除以下8區,其餘行政區則正常上班上課。 旗山區:明天已達停止上班及上課標準 ... 於 www.ettoday.net -

#47.轄區概況-阿里山鄉 - 嘉義縣竹崎戶政事務所

阿里山 鄉地圖. 本所轄區位於中央山脈中腹,北緯23.25度,東經120.45度,東南以楠梓仙溪為界,毗鄰花蓮、高雄、東北以南投、雲林為界,面積454.37 平方公里,由大武 ... 於 chuchi-hro.cyhg.gov.tw -

#48.嘉義縣阿里山鄉實價登錄房價查詢 - 樂屋網

樂屋網提供嘉義縣阿里山鄉內政部實價登錄查詢,擁有全台最完整房屋、土地等不動產房價資訊,且完整揭露至門牌地址,房價走勢幫助你掌握嘉義縣社區、房地產最新實價登錄 ... 於 www.rakuya.com.tw -

#49.阿里山國家森林遊樂區 - 维基百科

阿里山 國家森林遊樂區位於台灣嘉義縣阿里山鄉,行政區上劃分為中山村(東南部)、中正村(中部)、香林村(西北部)三個村,是由林務局規劃與管理的一座國家森林遊樂區 ... 於 zh.wiki.hancel.org -

#50.嘉義阿里山|特富野部落及達邦部落巡禮,走訪鄒族文化洗禮!

這次走訪阿里山最大的鄒族部落-特富野部落及達邦部落, ... 關係也愈來愈緊密,但部落之間還是有些微差異,目前鄒族的文化行政區大多在達邦部落。 於 travel.yam.com -

#51.嘉義縣阿里山鄉阿里山林業鐵路多林車站 - Joy and Tom - 痞客邦

日治時期,以片假名將這個地方稱為「トロエン」,與原地名發音相近。途中看到門牌寫著『多囉嘕』,嶄新的門牌釘在古老的木屋上,告訴我們行政區分所在;較 ... 於 cjyyou.pixnet.net -

#52.空間‧歷史場景:::樂野部落

現今行政區屬嘉義縣阿里山鄉樂野村,因為過度開發而今天楓樹不多見的'La'Layua,因為地理關係,和竹崎鄉中和村的石桌(阿里山公路四十八公里處)連界,所以是所有鄒族 ... 於 fasdd97.moc.gov.tw -

#53.鄒族逐鹿部落、奮起湖步道老街、獨角仙農場體驗二日(新竹出發)

阿里山 森林車庫園區:園區中包含了修理工廠、車庫和鐵道設施,還有古董級的蒸氣 ... 佔地面積約3.15公頃,共區分為:木材藝術區、綜合行政區、農業精品區三大部分。 於 www.colatour.com.tw -

#54.導遊考試38天全攻略 - 第 C-47 頁 - Google 圖書結果

兄有關與阿里山林場相關事物的敘述'下列何者錯誤? ( A )阿里山林場是臺彗最早開發的林場個阿里山森林鐵路全長約刀公里, ... 皿和卒溪是那二個行政區的界河? 於 books.google.com.tw -

#55.清明連假首日阿里山人潮不多(1) (圖) - 奇摩新聞

清明連假第一天,阿里山國家森林遊樂區2日入園人數不多,嘉義林區管理處 ... 不過,雖然苗栗全縣的人口數量持續減少,但在18個行政區中,竹南與頭份 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#56.採檢未出爐就爽玩阿里山62歲婦隔天被通知確診

嘉義縣今天(1日)接獲1例通報確診案例,為北部至阿里山遊玩旅客,3月24日就出現咳嗽、流鼻水的症狀,29日... 於 www.upmedia.mg -

#57.阿里山位于哪个省? - 新闻

台湾(简称台),中华人民共和国省级行政区,是中国领土不可分割的一部分,省会城市为台北。阿里山,中国台湾地区地名,是中国台湾地区的著名旅游风景区。 於 new.qq.com -

#58.阿里山受鎮宮神蛾祝壽吸客- 地方新聞 - 中國時報

農曆3月3日是玄天上帝壽誕,主祀玄天上帝的嘉義縣阿里山受鎮宮,每年玄天上帝壽誕前後,都會有大型的枯球羅紋蛾到訪,停在玄天上帝神尊上,有「神蛾 ... 於 www.chinatimes.com -

#59.阿里山森林遊樂區內的飯店 - Anminail

推薦7間阿里山森林遊園區內評分好的民宿、旅館、飯店,可以自己的預算、 ... 到祝山阿里山國家森林遊樂區位於台灣嘉義縣阿里山鄉,行政區上劃分為中山 ... 於 anminail.it -

#60.【MUJO趴趴走--國內旅遊】捕鄒阿里山文化戰祭MAYASVI.2天 ...

MUJO養生御膳房台灣Taiwan 旅遊Travel 嘉義Chiayi 阿里山Alishan 鄒 ... 特富野與達邦同屬鄒族傳統兩大古城,在行政區上,則隸屬於達邦村的第8鄰至12 ... 於 www.justitravel.com -

#61.阿里山鄉土文化資訊之人文歷史

民國十二年本鄉原係台南州嘉義郡番地阿里山社,行政轄區分為鹿玉兒、石水、來吉、 ... 四年台灣光復後,將鄒族原住民分布區域及阿里山森林農業區,畫為鄉自治行政區。 於 alishan.cyc.edu.tw -

#62.阿里山國家森林遊樂區 - NiNa.Az

阿里山 國家森林遊樂區语言监视编辑重定向自阿里山森林遊樂區坐标23 31 N 120 48 E 23 517 N 120 800 E 23 517 120 800 位於台灣嘉義縣阿里山鄉行政區 ... 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#63.景點快搜 - 阿里山國家風景區

行政區 全部選取. 番路鄉; 梅山鄉; 竹崎鄉; 阿里山鄉. 遊憩區 全部選取. 觸口; 太平; 樂野; 隙頂; 太興; 達邦; 巃頭; 龍眼; 特富野; 石棹; 碧湖; 里佳; 阿里山國家森林 ... 於 www.ali-nsa.net -

#64.阿里山森林鐵路災害調查及復建規劃 - 中華水土保持學會

里山脈山稜線大致呈南北向,地形由東部阿里山森林. 遊樂區向西逐漸降低,詳如圖1 所示,各區域內地形. 描述如下:. (1) 二萬坪崩塌區:行政區屬嘉義縣阿里山鄉,位於. 於 cswcs.org.tw -

#65.T3D18(107/12/07,2 版)臺灣自然及人文地理書籍勘誤

阿里山區:主要涵蓋了仍由林務局經營管理的阿里山國家森林遊樂區,以. 及附近一帶的知名風景區. 主要行政區:嘉義縣梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉及阿里山鄉等4 個鄉。 於 www.ting-wen.com -

#66.村里界圖(TWD97經緯度) | 政府資料開放平臺

「嘉義縣阿里山鄉衛生所香林聯合衛生室」現場門牌寫阿里山鄉中山村,但地圖把它畫在 ... 鄉鎮市區界及村里界等行政區界之劃定係屬地方政府權責,故本資料集係由各地方 ... 於 data.gov.tw -

#67.郵遞區號速查一覽表

番路鄉602; 梅山鄉603; 竹崎鄉604; 阿里山605; 中埔鄉606; 大埔鄉607; 水上鄉608; 鹿草鄉611; 太保市612; 朴子市613. 東石鄉614; 六腳鄉615; 新港鄉616; 民雄鄉621 ... 於 c2e.ezbox.idv.tw -

#68.親近嘉義阿里山 - 水利署電子報

嘉義縣古名「諸羅」,行政區共劃分為2個縣轄市、2個鎮及14個鄉;地處嘉南 ... 有著阿里山五奇之稱的日出、雲海、晚霞、森林鐵路、巨木,總是令人 ... 於 epaper.wra.gov.tw -

#69.梅山也是『阿里山』? - Mojocoffee

但是阿里山山脈的行政區不止阿里山鄉,還包括了竹崎鄉、梅山鄉、中浦鄕、番路鄉等。 ... 一樣是阿里山咖啡莊園,但是由於土地長期被持分再持分,很多在梅山、竹崎、跟 ... 於 mojocoffee.com.tw -

#70.阿里山鄉mettre à jour

Définitions de 阿里山鄉, synonymes, antonymes, dérivés de 阿里山鄉, ... 阿里山鄉. Alishan Township. 行政區管轄, 嘉義縣. 行政區類別, 鄉. 舊稱, 吳鳳鄉. 於 dictionnaire.sensagent.leparisien.fr -

#71.雙語詞彙 - 玉山國家公園

行政區. 南投縣. Nantou County. 行政區. 阿里山鄉. Alishan Township. 行政區 ... 東埔山. Dongpu Mountain. 山系名. 阿里山山脈. Alishan Mountain Range. 於 www.ysnp.gov.tw -

#72.【嘉義番路】逐鹿部落文化分享祭活動~阿里山鄒族 ... - 隨意窩

阿里山 鄒族逐鹿部落3週年生日快樂! 由於莫拉克八八風災,阿里山鄉受到重創, 這群逐鹿部落的鄒族人來到嘉義番路, 在這個新天地重新展開生活, 逐鹿部落文化分享祭 ... 於 blog.xuite.net -

#73.阿里山遊樂區神怡橋野溪整治工程榮獲金質獎| 地方 - 中央社

林務局嘉義林區管理處「阿里山森林遊樂區神怡橋下方野溪整治工程」順應地形、融合景觀,兼顧生態體系永續發展,今天榮獲行政院公共工程委員會頒發公共 ... 於 www.cna.com.tw -

#74.久美部落檔案(2014/02 第13期) - 原住民族文獻

位於南投縣信義鄉,舊稱「楠仔腳萬」的久美部落,隸屬於鄒族的鹿都社群(luhtu),日治時期以來,因行政區之劃分,使本區鄒族與阿里山鄒族之間缺乏聯繫而孤立,加上日 ... 於 ihc.cip.gov.tw -

#75.阿里山 - 背包客棧

[嘉義]大家好,想寻求大家意见,还有关于阿里山的交通及行程, ... 阿里山是一個山脈的名稱(阿里山山脈)、也是一個行政區的名稱(阿里山鄉)、也是一個 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#76.偷偷摸摸的动物是什么-爱问知识人

阿里山茶故名思义就是产自阿里山的高山乌龙茶!属青茶系,茶性温和!以种植青心乌龙跟金萱茶为大宗!阿里山茶茶园主要分布于梅山乡山区之太平、龙眼( ... 於 iask.sina.com.cn -

#77.阿里山林業文化民團力推跨國聯合申請世界遺產 - 民報

阿里山 世界遺產協會,17日上午假台灣圖書室舉行記者會,宣告正式立案成立,提出包括尋求跨國型申遺等四項可行性分析及作法,願挑起搭建民間與政府各 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#78.嘉義露營區推薦

團露大草皮(2) 小包區(3) 免裝備露營(2) 有雨棚(2) 可停露營車(1) 旅遊基地/景點(6) 有雲海(5) 近溪流(1) 少帳包場(3) 螢火蟲季(6). 嘉義縣阿里山鄉 11 則評價 ... 於 www.easycamp.com.tw -

#79.雨釀山洪!阿里山「轎車大」巨石落南橫明霸克露橋又封 - MSN

由TVBS新聞網提供 嘉義阿里山落石、南橫明霸克露橋再封。(圖/TVBS). 近期梅雨鋒面侵襲,大雨狂灌山區,位在高雄勤和至復興的重要通道,明霸克露橋 ... 於 www.msn.com -

#80.嘉義縣阿里山鄉十字社區農村再生計畫

是□否□. 是□否□. 社區組織代表:嘉義縣阿里山鄉十字社區發展協會代表人:黃進有 ... 尺至1800 公尺之間,偏屬於山村之型態,從現代國家行政區的. 於 ep.swcb.gov.tw -

#81.師資培育獎學金甄選

設籍於區域弱勢行政區範圍達一. 年以上,且現仍設籍者 ... 嘉義縣番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉 ... 名稱者(「區域弱勢」之行政區範圍)」達一年以上,且現仍設籍者,請. 於 www.education.ntu.edu.tw -

#82.阿里山鄉 - 中文百科全書

阿里山 鄉歷史沿革,名稱由來,建置沿革,行政區劃,區劃沿革,區劃詳情,交通,鐵路,公車,公路,旅遊,教育, ... 中文名稱:阿里山鄉; 行政區類別:鄉; 所屬地區:台灣省嘉義縣 ... 於 www.newton.com.tw -

#83.嘉義縣行政區 - Persemp

嘉義縣古名「諸羅」,行政區共劃分為2個縣轄市、2個鎮及14個鄉。地處嘉南平原,為重要農業產區。 嘉義縣位於臺灣西南部,西邊濱臨臺灣海峽,東邊以阿里山山脈以及玉山主峰 ... 於 www.afriniature.me -

#84.嘉義達邦里佳、新美山美、茶山寬頻數據需求建設規劃

阿里山 地區主要入口道路為台18 號公路,沿該公路而上,在36Km 的龍美右轉. 嘉129 可至山美、新美及茶山; ... 有九十多戶,目前為村治行政區和國小所在地,另外茶. 於 www.ncc.gov.tw -

#85.動態交通資訊之技術開發與應用研究(四)-觀光遊憩區導入ITS策略之先期評估研究

包含的行政區主要為臺北縣瑞芳鎮與貢寮鄉,以及宜蘭縣頭城鎮、壯圍鄉、五結鄉與蘇澳 ... 涵蓋位於阿里山鄉,仍由林務局經營管理的阿里山國家森林遊樂區,並且擴大至附近的 ... 於 books.google.com.tw -

#86.阿里山賓館- 住宿預訂優惠及飯店資訊 - Hotels.com

阿里山 賓館提供住宿優惠,包含可免費取消和全額退款的房價。旅客很喜歡這裡的地點。阿里山國家森林遊樂區走路幾分鐘就到。此飯店有餐廳和健身房,同時供免費無線上網。 於 tw.hotels.com -

#87.女遊客投宿阿里山飯店期間突接獲確診通知 - 民視新聞

嘉義縣阿里山國家森林遊樂區傳出有旅客在投宿飯店期間,接獲確診通知。這名女遊客和先生以及四名親友昨天到嘉義阿里山旅行,今天上午嘉義縣衛生局突然 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#88.6PM|台灣冠軍阿里山濾掛咖啡|MyBRU邁步咖啡

來自台灣阿里山,產地直送純淨好咖啡於臺灣嘉義市東方75公里,地處海拔2000米以上東臨玉山山脈與玉山國家公園相鄰四周高山環列,氣候涼爽平均氣溫為10.6 攝氏度夏季 ... 於 mybru.cc -

#89.阿里山景點|特富野部落及達邦部落巡禮走訪鄒族文化洗禮

這次走訪阿里山最大鄒族的部落-特富野部落及達邦部落,更深入了解千年來鄒族 ... 鄒族的文化行政區大多在達邦部落,但兩個部落彼此間還是有些微差異~. 於 pingu.blog -

#90.嘉義縣阿里山鄉- Google My Maps

嘉義縣阿里山鄉. ... 嘉義縣阿里山鄉. Map Legend. Terms. 10 km. This map was created by a user. Learn how to create your own. Manage account. 於 maps.google.com -

#91.阿里山鄉- 嘉義縣 - 旅遊王

受鎮宮. 受鎮宮/ Photo:Eva隨手拍. 阿里山神木. 被吹倒的阿里山神木/ Photo:陳銘祥. 嘉義縣行政區. 大林鎮 大埔鄉 中埔鄉 六腳鄉 太保市 水上鄉 布袋鎮 民雄鄉 朴子市 ... 於 www.travelking.com.tw -

#92.阿里山林業暨鐵道文化景觀

阿里山 林業暨鐵道文化景觀,其重要性及特徵如下: (一)林業1.阿里山伐木事業 ... 行政區. 地址. 嘉義縣. 阿里山鄉. 嘉義縣內鐵道沿線經過竹崎鄉、梅山鄉及阿里山鄉。 於 nchdb.boch.gov.tw -

#93.阿里山鄉地圖

墾丁旅遊晚霞園嘉義縣阿里山鄉迷糊步道後因原住民意識抬頭鄒族原住民走上街頭隔同 ... 嘉義縣古名「諸羅」行政區共劃分為2個縣轄市2個鎮及14個鄉嘉義縣位於臺灣西南部 ... 於 ardeneczanesi.com -

#94.獵首、儀式與族群關係:以阿里山鄒族mayasvi 為例 - 台東大學

交通方面,以169 號縣道對外連接阿里山公路(省道臺十八線),往內則可連. 接特富野部落與里佳村。在行政區劃分上,達邦部落與特富野部落這兩個目前僅. 於 paperupload.nttu.edu.tw -

#95.阿里山公路興建史! 台18線竟是聯合國資助的?嘉義到 ... - 股感

阿里山 擁有豐沛的林業資源,從上個世紀開始,就成為採取林木的重要地點。在林場結束砍伐的業務後,以充沛的自然景觀及人文歷史,成為揚名海內外的風景 ... 於 www.stockfeel.com.tw -

#96.從嘉義前往阿里山之路線

從嘉義前往阿里山的交通方式(行經途徑/ 轉乘指南)。可供確認所需時間、轉乘次數、乘車路線、停車站列表等路線資訊。 於 transit.navitime.com -

#97.2018 > 嘉義縣> 阿里山鄉> 達邦村行政區@ 選舉黃頁

縣市長, 縣市議員, 鄉鎮市長, 村里長, 鄉鎮市民代表等各種候選人的資訊。選舉黃頁提供了各種發生在中華民國的選舉資訊,主要聚焦在各種候選人. 於 elections.olc.tw