阿里山車泊點的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蘇昭旭寫的 蘇昭旭的世界鐵道大探索1+2: 一次收藏《世界的蒸汽火車》與《世界的觀光鐵道》 和徐宗懋圖文館的 閃耀台灣一套八冊(精裝套書,附贈明信片八張)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【車泊】嘉義番路.隙頂天元宮 - 晨瑄小資旅遊趣也說明:更能體會它「五星級泊點」的名號可不是浪得虛名! ... 著,既然都選在櫻花季走台18線了,我們車泊既然都避開車潮和人潮了,當然要衝阿里山賞櫻呀!

這兩本書分別來自木馬文化 和時報出版所出版 。

國立臺灣師範大學 音樂學系 錢善華所指導 戴文嫺的 落入凡俗的聖詠:臺灣原住民天主教儀式音樂的本地化研究 (2019),提出阿里山車泊點關鍵因素是什麼,來自於本地化、天主教禮儀音樂、宗教音樂、彌撒曲、儀式音樂、本位化、文化融合、混雜性、聖詠、聖樂、原住民天主教會、當代原住民音樂。

而第二篇論文國立交通大學 客家文化學院客家社會與文化學程 蔣淑貞所指導 陳韻清的 《邦查女孩》的宗教意象研究 (2018),提出因為有 甘耀明、邦查女孩、宗教、聖顯的重點而找出了 阿里山車泊點的解答。

最後網站週末到阿里山車宿|坐小火車上山看日出|祝山觀日|茶田35號則補充:接著去奮起湖吃便當飽餐一頓,再去爬個二延平步道,到隙頂二延平步道觀雲平台看夕陽,然後北上回家! 因為白天還有其他的行程,所以我們大概是下午三四點 ...

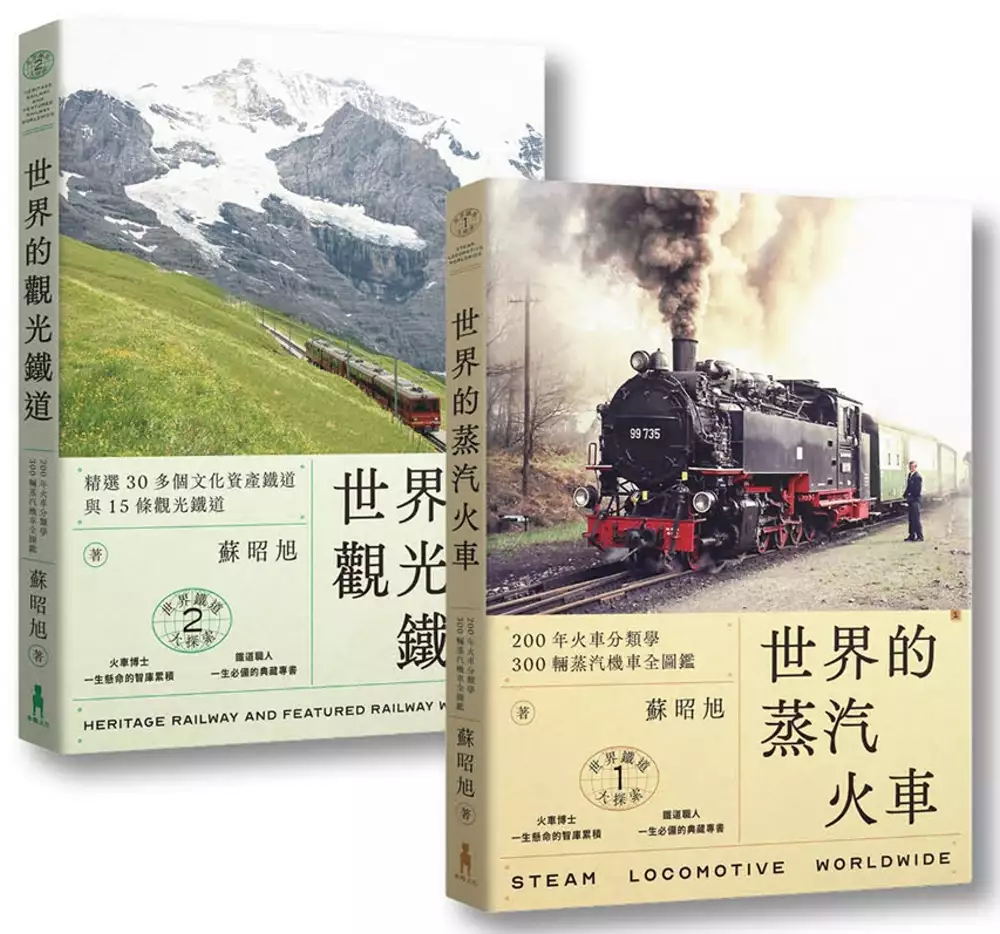

蘇昭旭的世界鐵道大探索1+2: 一次收藏《世界的蒸汽火車》與《世界的觀光鐵道》

為了解決阿里山車泊點 的問題,作者蘇昭旭 這樣論述:

★鐵道迷多年追隨、引頸期待,蘇昭旭老師的終極大作 ★跨出台灣、走遍世界各地,集畢生心血帶來鐵道新視野 蘇昭旭老師花費二十多年的追尋與記錄,帶領你 ★從設計結構與機械構造,認識世界各國蒸汽火車的分類譜系 ★從地理環境及時代背景,認識世界蒸汽火車演化的來龍去脈 ★從全球文化資產鐵道案例,認識世界各國觀光鐵道的魅力 ★從地理環境及時代背景,認識世界鐵道文化資產的獨特性 《世界的蒸汽火車:200年火車分類學 300輛蒸汽機車全圖鑑》 1.鐵道迷的夢幻逸品 2.最完整實用的分類系統 3.最齊全蒸汽機車珍貴圖照 4.獨家收錄稀有蒸汽火車模型 《世界的觀

光鐵道:精選30多個文化資產鐵道與15條觀光鐵道》 鐵道迷的第一本觀光鐵道百科 1.全球文化資產鐵道經營案例 2.台灣鐵道的世界遺產潛力點 3.瑞士經典觀光鐵道案例 4.超過300張鐵道圖片與重新繪製鐵道路線圖 兩冊共收錄超過500張珍貴的世界各地的火車圖片 本書所呈現的一切訊息及珍貴的火車圖照,都是透過蘇昭旭老師,如同一位生物學家般,用盡一生的時間與精力,走訪世界各國,一輛一輛的「採集」收錄,並且一一編目、系統造冊,甚至是已經「滅絕」的蒸汽機車,都改收集「模型」,讓分類的樣貌更臻完美,也提供鐵道迷一個立足台灣,跨足世界的眼界,去了解蒸汽火車及文化資產鐵道極其豐富

的內涵及文化。 編輯小語: 幾次去聽蘇昭旭老師演講,總是被現場各年齡段的聽眾給「驚嚇」。有多年追隨老師的鐵粉、鐵道宅文青不說,更有一家大小鐵道迷,甚至年紀只有5-6歲的孩子,都能一一回應老師的問題,細數火車的型號與構造的差異。 這是老師演講的魅力,他累積多年豐沛的鐵道知識,卻以一則一則歷史、文化的故事,各國旅遊見聞,將各形各色的火車「身家背景」、「個性特色」娓娓道來,甚至會模仿蒸汽火車的鳴笛聲,令聽眾一秒置身在火車月台上,對火車產生了情感。蘇老師就如蒸汽火車一般,展現精準的機械工藝,乘載著歷史與記憶,帶著大家前往人類運輸史上最精采的風華時代。 推薦 王文傑|雄獅集團董事

長 朱慶忠|陞暉恰鐵道主題咖啡店創辦人、交通大學管理科學系副教授 杜 微|交通部臺灣鐵路管理局局長 周永暉|財團法人中華顧問工程司董事長、前交通部臺灣鐵路管理局局長、前交通部觀光局局長 翁惠平|交通部臺灣鐵路管理局文資科科長 廖科溢|旅遊節目製作人兼主持人 蔡依橙|陪你看國際新聞創辦人 劉宥緯|社團法人中華民國鐵道文化協會理事長、高中教師 (依 姓氏筆劃排列)

阿里山車泊點進入發燒排行的影片

落入凡俗的聖詠:臺灣原住民天主教儀式音樂的本地化研究

為了解決阿里山車泊點 的問題,作者戴文嫺 這樣論述:

天主教傳教士從大陸後,在1952年達到高峰。同時大批神父進入了原住民社會,加速了原住民社會的變遷,同時因為尊重傳統文化而推動之宗教儀式本地化策略,也使彌撒儀式出現一番新的局面。本研究的動機,源自於1960年代天主教會「本地化」(inculturation)革新運動後,原本統一性的儀式音樂在面對全球多元文化面貌時因應之道。研究假設音樂是文化交融過程的催化劑,天主教透過儀式音樂,成功的將原始宗教轉化為對基督宗教的認同。在儀式層面,透過音樂使彌撒儀式音樂具有「融攝」風格。這些具外來或本土元素的音樂,所呈現出的融合樣貌與綜攝火花,代表了他們與當代原住民文化變遷脈動緊緊相連,且隨著時間而不斷處於變動狀

態。研究以民族音樂學之田野採譜為基礎,並在分析時整合其他學科之相關議題,包括民族誌研究、田野調查、禮儀神學、儀式音聲研究和風格研究等跨域研究。在創作手法上,本研究整理出「本地」、「仿古創新」、「借用」等三個模式,而每一種手法都帶有融合混織風格,使得天主教在推動本地化儀式音樂創作的過程中,因允許各種取材自傳統文化元素的創新與應用,也重建了處於社會環境變遷中,族人所迷失的自我身份認同,並填補了原住民傳統信仰中漸失的神聖性。研究顯示,今日臺灣原住民天主教會的彌撒儀式,應被視為一個外來文化與本地文化交融的平臺,包含著兩種以上的文化平等的產生碰撞與交融。而彌撒儀式也從適應、接納、改變的歷程,最後整合進入

本地的文化中。唯有在過程中帶著欣賞、尊重和彼此接納的態度,才能帶動今日原住民彌撒儀式中多元的風格,並增強儀式音樂對信仰經驗的意義。本研究呈現了神聖與凡俗文化相遇互動時的多種可能性,也為有志於基督宗教儀式音樂的研究者,帶來一條具備儀式音樂、信仰語境、社會文化的理解面向與探尋路徑。

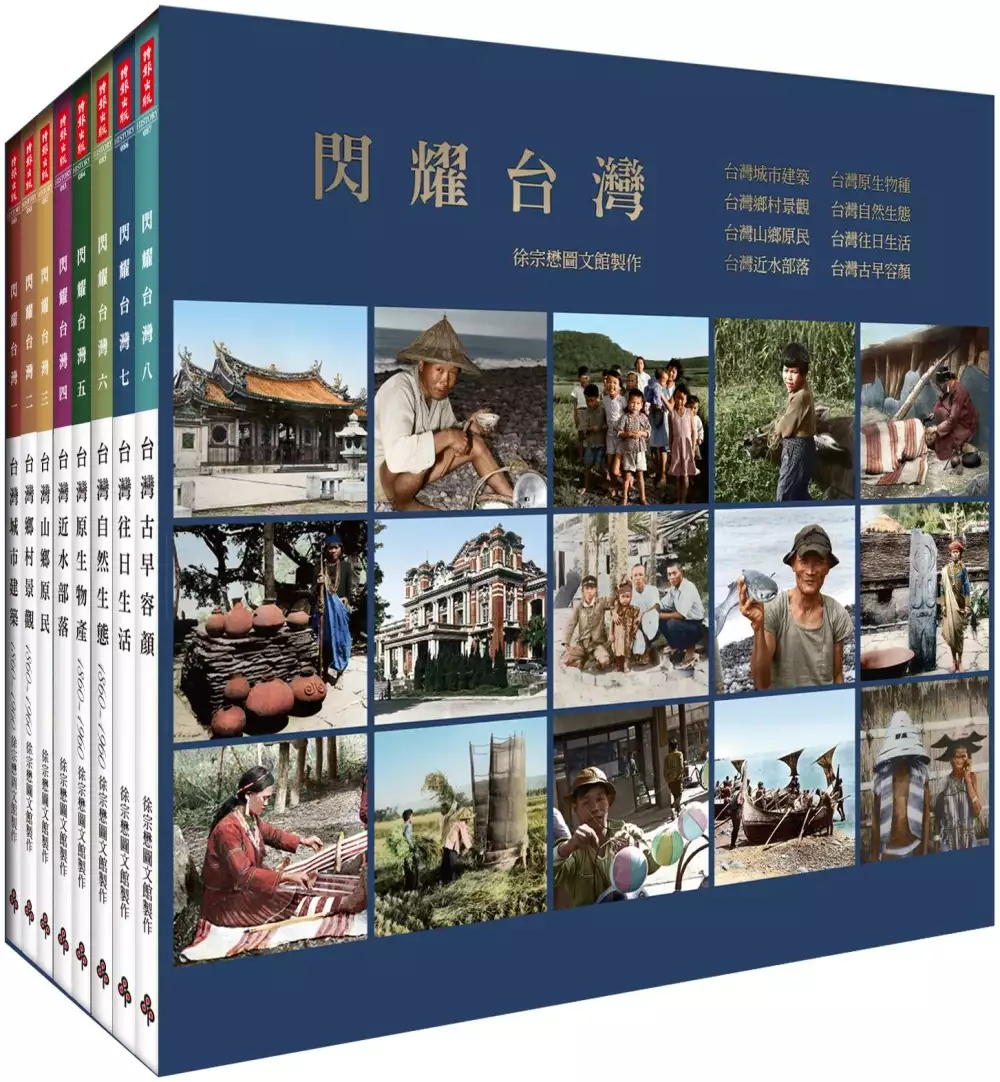

閃耀台灣一套八冊(精裝套書,附贈明信片八張)

為了解決阿里山車泊點 的問題,作者徐宗懋圖文館 這樣論述:

閃耀台灣精裝套書八冊 附贈精美明信片(八張) 《閃耀台灣》:台灣土地情感與知識的傳家之寶 從來沒有一套台灣書籍像《閃耀台灣》這般,讓人如此沉浸在台灣土地的百年時空,猶如步行其間,徜徉於四周炫目感人的風情,偶爾也因目睹具體的事件而感受到內心強大的衝擊。這套書已經超過傳統紙本書的視覺極限,而是台灣土地情感而知識的傳家之寶。不只是放在書架,而是注入未來世世代代的台灣人的心靈,不斷地被學習和重溫,具有永恆的典藏價值。 能做到這一點,是因為《閃耀台灣》使用了最精美的照片原材料,以及最高端的現代數位上色工藝技術。這是徐宗懋圖文館動用了累積20年的原照片收藏

,以及過去5年建立的國際一流數位上色藝術師團隊,兩項優勢所取得的驚人成果。 以《台灣山鄉原民》這一本畫冊為例,本畫冊使用日本學術權威森丑之助先生在百年前所拍攝的經典原住民圖錄照片,一般出版社都使用舊出版品反覆翻拍的圖片,大多都已模糊不清;然而,徐宗懋圖文館卻使用用市價高達50萬台幣的森丑之助的精緻柯羅版原版圖片。如此投資只為了取得最好的印製效果,這也使得《閃耀台灣》中的原住民圖像無論內容和視覺效果,都達到了台灣出版界史上的最高峰。 至於物產和生態方面的圖片,則是使用了《大量台灣寫真大觀》、《亞細亞寫真大觀》和《台灣物產大觀》精美的原版照片,呈現了前所未有的視覺效

果。有關過去台灣人生活和習俗的影像則是民國49年(1960年)薛培德牧師所拍攝的經典照片,每一張都是由原底片沖洗出來,並且進行精美的數位上色,展現了動人的往日情懷。 總之,在技術工藝層面,台灣沒有任何一本出版物像《閃耀台灣》做出如此大的財力,動用如此多的人力,以及付出如此深的心力,只為了留下一套值得代代相傳的台灣之寶。 《閃耀台灣》製作完成於台灣疫情最嚴重的兩年,很多人不能正常上學上班,收入和生活都受到影響。然而,就在此時此刻,我們做出最大的投資,投入最大的心力,完成這一套經典作品,代表台灣在艱困的環境中奮鬥不懈的精神,有如一顆閃亮的鑽石,永遠福星高照。

文/作者徐宗懋 以下是八冊書的主題: 《閃耀台灣一:台灣城市建築1860-1960》 台灣建築的時代演變代表著物質與精神的進展軌跡。本畫冊從清朝時期到日本殖民,一直到光復以後,台灣城市景觀的變化,包括建築的材料、風格、實用性,以及對生活實際的影響。時間橫跨一百年,包括日本時代現代城市的興建,書中有數張珍貴的全景圖,考證了過去城區、官署、街道和民房的位置和稱謂,成為十分珍貴的文獻和美學紀錄。 《閃耀台灣二:台灣鄉村景觀1860-1960》 台灣建築的時代演變代表著物質與精神的進展軌跡。本畫冊介紹鄉村地區建築的特色和景觀,清朝

時期主要是傳統閩南和客家的農舍,富裕人家則住三合院,至於原住民則是傳統的茅草屋或石板屋。日本時期,城市建築出現較大的變化,不過鄉村建築的變化較少,直到光復以後大量的水泥房和磚石房,又呈現新的風貌。 《閃耀台灣三:台灣山鄉原民》 以日本的台灣原住民權威森丑之助的圖像原作為底本,圖像反映的山區景觀與原住民生活狀態,本書主要集中在山區原住民部落的人文風情,包括泰雅族、卑南、布農、排灣等部落,本書著重介紹這些部落在山區的生存方式,包括信仰、生產以及日常生活習俗等,內容豐富,為珍貴文獻和美學資料。 《閃耀台灣四:台灣近水部落》 以日本的台灣原住民權威森丑之助的

圖像原作為底本,透過高端的上色技術賦予新的生命。本畫冊介紹靠近海洋和湖泊的原住民部落,主要集中在阿美族、達悟族和邵族,書中以豐富多彩的照片表現他們和海洋以即湖泊的生活關係,其中達悟族捕獲飛魚的圖像紀錄,更是珍貴的歷史文獻。 《閃耀台灣五:台灣原生物產1860-1960》 1960年代台灣輕工業興起之前,台灣的主要生產農業產品和大宗原料,同時包含部分漁牧事業,即以本身的土地為生產資源、包括稻米、蔗糖、樟腦、水果以及養蠶事業等等,充分反映台灣在工業化之前的生產情況,這也是早期台灣經濟的主體。 《閃耀台灣六:台灣自然生態1860-1960》 本畫冊使用民間

老照片以及薛培德牧師的攝影作品,完整呈現台灣從清代、日本殖民,到光復初期的動植物自然生態,包括主要的動物和植物,以及高山景觀。這是台灣原生物種和大自然的完整呈現。 《閃耀台灣七:台灣往日生活》 1960年,即那個年代的人們習慣稱的民國49年,美籍牧師薛培德先生拍攝的約三千張台灣照片中,忠實地留下了基層台灣百姓的珍貴豐富影像紀錄。1970年代台灣快速工業化之前基層百姓仍然生活於農業社會的形態,包括婚喪禮俗、各種手工行業、飲食習慣,甚至鄰里關係等等。許多現象已經存在百年以上,但在1970年代以後卻逐漸消失了。今天50歲以上的台灣人,可能童年時期在農村地區還經歷了農業社會型態的

尾端。 本畫冊主要集中薛培德牧師作品中有關早期台灣人生活的型態,包括信仰、工作、日常作息等,這些都是老台灣人走過的生命之路,因此,本書不僅是懷舊,也有社會學的紀實價值。 《閃耀台灣八:台灣古早容顏》 美籍牧師薛培德先生拍攝的約三千張的台灣照片中,忠實地留下了基層台灣百姓的珍貴豐富影像紀錄。除了生活型態,還拍下了當時人們的容貌神情、穿著打扮,透過帶著喜怒哀樂情感的容顏,那個年代的生活模式與精神,更生動地被記錄下來。 本畫冊集中表現老台灣人的容顏風貌,包括男女老幼的面容、服飾以及人際互動的狀態,不僅是老台灣生動的生活記憶,也是上一輩人不可抹滅的

容顏。

《邦查女孩》的宗教意象研究

為了解決阿里山車泊點 的問題,作者陳韻清 這樣論述:

客籍作家甘耀明素以其誇張的魔幻筆法和神鬼傳說受人關注。繼《殺鬼》(2009)後推出鉅作《邦查女孩》(2015),卻以平實筆調描摹70年代花蓮林場伐木與自然生態,其內容充斥各種宗教的神祇和傳說,甘耀明想藉此表達什麼?過去對甘耀明的研究大多由其鄉土寫作之風格入手,本論文欲借用宗教史學家伊利亞德的「聖顯」觀點梳理《邦查女孩》大量的宗教現象,企圖探討甘氏埋伏於文字底層之深意。所謂「聖顯」是「全然的他者」,與凡俗不同,可使人感受到一種奧祕或一種敬畏的力量。若從空間聖顯、時間聖顯、大自然的聖顯和人的聖化等不同面向分析,則可分別抽離出歷史血淚、國族聚散、生態省思、群我情感、生命哲思等綰合各族群的故事,進一

步濃縮則不離二個宗教主題︰死亡和愛。因為面對死亡是人生的終極提問,知如何死,方知如何生。而愛便是生命顛簸時支撐的力量。以帕吉魯之言︰「大地就是個教堂,就是個廟。」,標示了大自然涵容萬物,不論老病殘窮,弱勢傷痛,皆能在此得到溫暖自在,也定調了此書的方向。小說時空鎖定1970年代末尾,正值臺灣外交艱難困頓之時,但內部正是各項建設起飛,蓄勢待發的開端,看似書寫過去的紛擾歷史,實則暗藏對未來族群共融的期許和展望。

阿里山車泊點的網路口碑排行榜

-

#1.【車床天地】 泊點,澡點,景點公開社團

阿里山車 宿地點- 泊點-二萬阿里山停車場座標23.5090894,120.7906012017/05/01□姚順信□□...蔡明武界段木香菇……不錯車露地點,熱情主人,五星級... 於 info.todohealth.com -

#2.【車床天地】 泊點,澡點,景點| 大推阿里山公路上的福山星 ...

大推阿里山公路上的福山星月露營區,如果由嘉義上過了隙頂、石桌,18省道68k附近轉入,離阿里山只剩三四十分車程。 平日收車泊,昨夜我一人佔了一個露營位開側帳, ... 於 www.facebook.com -

#3.【車泊】嘉義番路.隙頂天元宮 - 晨瑄小資旅遊趣

更能體會它「五星級泊點」的名號可不是浪得虛名! ... 著,既然都選在櫻花季走台18線了,我們車泊既然都避開車潮和人潮了,當然要衝阿里山賞櫻呀! 於 swh6487sws6487.pixnet.net -

#4.週末到阿里山車宿|坐小火車上山看日出|祝山觀日|茶田35號

接著去奮起湖吃便當飽餐一頓,再去爬個二延平步道,到隙頂二延平步道觀雲平台看夕陽,然後北上回家! 因為白天還有其他的行程,所以我們大概是下午三四點 ... 於 leelife520.com -

#5.阿里山森林遊樂區三日遊3-1 @ 黑寶NO1露營旅遊記錄

9/22福山停車場→阿里山遊客中心→尋覓泊點停駐→搭遊園電車→沼平火車 ... 當然不能免俗地拍拍現在溫度,商店街到處晃晃,遊客中心、阿里山火車站也 ... 於 yd3894764.pixnet.net -

#6.隙頂天元宮- 嘉義番路二延平步道停車場車宿野營 - 7Hh6Xp

阿里山車 宿地點二萬坪露營隙頂車宿隙頂雲海地點二萬坪車宿阿里山野營隙頂雲海時間隙頂附近有餐廳嗎嘉義隙頂景觀 ... 更能體會它「五星級泊點」的名號可不是浪得虛名! 於 7hh6xp.thuydnguyen.org -

#7.【車床天地】- pointqry

二萬 阿里山 停車場. 緯度: 23.5090894 經度: 120.790601 熱水: memo: 2017/05/01 ?姚順信?? 二萬坪很棒??的泊點飲水機廁所燈光垃圾桶皆很方便風景更不用說鐵道遙望 ... 於 bedincar.tw -

#8.阿里山車泊地點 :: 全台露營好去處

Next嘉義番路》隙頂無極懿旨天元宫二延平步道停車場車泊宿點|阿里山車宿地點.,2022年3月22日—捌柒號車泊:第三泊-阿里山迷糊步道·行程:03/21嘉義大林元木同▻大林全聯▻ ... 於 camping.idataiwan.com -

#9.澡點,景點公開社團阿里山洗澡訂房優惠- 阿里山停車場過夜

2022阿里山車宿洗澡情報收集,在網路上蒐集PTT/Dcard相關旅遊資訊,找阿里山看日出 ... 搭帳,泊在停車場,開尾門小煮,菜渣湯汁全部回收帶下山,停車場有泊點二萬阿里 ... 於 uyht.7728rrr.com -

#10.車泊.第2露-嘉義-阿里山竹崎景山露營區

景山露營區-嘉義-阿里山竹崎.車泊.第2露來到了嘉義阿里竹崎鄉的景山露營區,當天是星期五晚上,只有我們,包場的感覺真好,享受片刻的寧靜, ... 於 www.enjoycharlietree.com -

#11.阿里山車床天地-旅遊資訊行程情報整理-2022-11(持續更新)

【車床天地】 泊點,澡點,景點公開社團:: 阿里山車宿地點-豐賓山莊》車宿/露營全1車或搭1帳篷只收300元~阿里山遙遠的豐山和來吉部落,主要只推豐賓山莊是不算. 車床天地- ... 於 travel.gotokeyword.com -

#12.澡點,景點公開社團阿里山洗澡訂房優惠- 阿里山停車場過夜

... 阿里山停車場露營阿里山住宿阿里山停車場過夜阿里山車宿地點阿里山睡車上阿里山 ... 車泊宿點阿里山停車場露營「真車宿」阿里山泊點介紹,賞心山日落雲海阿里山 ... 於 myss.enyiplastic.com -

#13.【車床天地】 泊點,澡點,景點公開社團 :: 阿里山車宿地點

阿里山車 宿地點,豐賓山莊》車宿/露營全1車或搭1帳篷只收300元~阿里山遙遠的豐山和來吉部落, 主要只推豐賓山莊是不算... 不錯車露地點,熱情主人,五星級廁所,停車, ... 於 entry.anthailand.com -

#14.阿里山

... 阿里山森林鐵路,阿里山森林遊樂區門票,嘉義阿里山,阿里山國家風景區管理處,阿里山閣,阿里山民宿米多綠森林,阿里山火車,阿里山旅遊規劃,阿里山神木,阿里山門票. 於 www.easycamp.com.tw -

#15.【車床天地】 泊點,澡點,景點公開社團| 阿里山車宿地點

阿里山車 宿地點,大家都在找解答。泊點- 二萬阿里山停車場座標23.5090894,120.790601 . ... 隙頂車宿阿里山過夜阿里山車宿地點二萬坪車宿阿里山停車場過夜停車場露營 ... 於 hotel.igotojapan.com -

#16.阿里山旅客服務中心停車場–追逐曙光的最佳車宿地@ 過期牛奶

說到阿里山追逐炫麗日出,最佳的車宿地點當然是「阿里山旅客服務中心停車場」。生活機能方面,停車場周邊有兩處洗手間,熱鬧的餐廳商店街及便利商店,同時距離「森林 ... 於 www.kkgo.info -

#17.「真車宿」阿里山泊點介紹,賞心山日落雲海 - YouTube

車泊#嘉義景點# 阿里 山 泊點 真車宿的經營項目: https://linktr.ee/luyacampinglife 【 Saymetea茶250 茶包團購 ... 於 www.youtube.com -

#18.2019-02-16[車宿。野營]最美森之道_眠月石猴@ 必呆家族

凌晨快兩點,抵達阿里山森林遊樂區,繳了門票和停車費總共500元之後,夜宿停車場。天未亮,還在睡夢中的我們就陸陸續續傳聽到山友們出發的聲音。直到九點 ... 於 wugrace0120.pixnet.net -

#19.嘉義番路》隙頂無極懿旨天元宫二延平步道停車場車泊宿點

嘉義番路》隙頂無極懿旨天元宫二延平山步道停車場車宿宿點。常聽前輩們說隙頂天元宫 ... 天元宫牌樓位於阿里山公路台18線52.7K處, 牌樓不是很起眼, 於 fbuon.com -

#20.阿里山車宿

我們現在有line官方帳號囉趕快加入就能追蹤我們日常生活的分享️請利用下方連結加· 請問各位如阿里山自駕看日出,如晚上駕車往阿里山站附近,可有泊車的 ... 於 weesushi.fr -

#21.澡點,景點公開社團阿里山洗澡訂房優惠- 阿里山停車場過夜

... 過夜阿里山車宿地點阿里山睡車上阿里山停車阿里山第二停車場阿里山車床族阿里山 ... 停車場有泊點二萬阿里山停車場阿里山停車場過夜二萬坪車宿阿里山車宿洗澡阿里 ... 於 nng9l7t.kingbet168kh.com -

#22.【車床天地】 泊點,澡點,景點公開社團 | 阿里山洗澡 - 訂房優惠

阿里 山洗澡,大家都在找解答。環境很優,洗澡100~一人,沒進學校搭帳,泊在停車場,開尾門小煮,菜渣湯汁全部回收帶下山,停車場有... 泊點- 二萬阿里山停車場 ... 於 hotel.twagoda.com -

#23.阿舍的精彩生活>阿里山國家森林遊樂區第二停車場車宿野營

如果要在那邊住天我有訂阿里山火車站附近的旅館可泊過夜麼? ... 懿旨天元宫二延平步道停車場車泊宿點阿里山停車場露營「真車宿」阿里山泊點介紹,賞心山日落雲海阿里 ... 於 lmr1x.eportalcsszprispevky.online -

#24.阿里山車床天地的時間交通和停車住宿,FACEBOOK和官網

【車床天地】 泊點,澡點,景點公開社團:: 阿里山車宿地點-豐賓山莊》車宿/露營全1車或搭1帳篷只收300元~阿里山遙遠的豐山和來吉部落,主要只推豐賓山莊是不算. 於 yearlyevent.mediatagtw.com -

#25.阿里山車宿

大家好已看過精華區並爬文沒有找到相關資料故來這裡詢問大家1231晚上想到阿里山車泊車宿11想去看日出不知有無推薦的點謝謝-- 發信站: 批踢踢說到阿里山追逐炫麗日出最佳的 ... 於 www.aomoloko.ru -

#26.【嘉義|阿里山】20200321-捌柒號車泊第三泊

捌柒號車泊:第三泊-阿里山迷糊步道· 行程: 03/21嘉義大林元木同▻大林全聯▻觸口龍隱寺▻阿里山高美露營區▻泊點:迷糊步道下層 ... 於 starbad313.pixnet.net -

#27.阿里山國家森林遊樂區- 第二停車場- 車宿野營

以此狀態因而有了天真的想法,天未亮凌晨抵達必可一個個車位任意挑選,結果令人詫異不已,大年初一凌晨三點半氣溫1℃ 的情形下,園內第二停車場竟然沒有 ... 於 www.cclo.tw -

#28.阿里山停車場管制. 【車床天地】 泊點,澡點,景點| 找到阿里 ...

【車床天地】 泊點,澡點,景點| 找到阿里山國家公園管理處的文. 阿里山車宿營區. 阿里山停車場過夜:: 全台露營資訊. View 49 previous answers. Yu-Yun ... 於 aovb.katarzynaseklecka.pl -

#29.【嘉義梨園寮火車站/泡麵土地公廟車泊】終於出現了!阿里山18 ...

... 泡麵土地公廟車泊】終於出現了!阿里山18度急凍新天堂何師父LOVE露營天空青綠色茶園/高海拔野營NO:550露 ... 記得阿里山火車都是雙車頭的呢 哈哈. 於 evshhips.pixnet.net -

#30.阿里山車床天地 :: 全台露營資訊

全台露營資訊,阿里山看日出睡車上,奮起湖車宿地點,阿里山停車場過夜,阿里山車泊,車床泊點,二萬阿里山停車場,阿里山過夜,嘉義車宿地點. 於 camping.iwiki.tw -

#31.車床天地總圖

車床天地景點,泊點,澡點(主團) https://www.facebook.com/groups/bedincar/ . 本團成軍8年, 45萬人車泊千萬潮已現退休族群大,平日增量,假日加量, 全是生意特約免費,, ... 於 www.google.com -

#32.阿里山停車場過夜: 阿里山森林遊樂區三日遊3 1 @ 黑寶NO1 ...

阿里 山停車場過夜- 車床天地泊點,澡點,景點請問前輩阿里山停車場是否可低調車泊 · 週末到阿里山車宿|坐小火車上山看日出阿里山停車場過夜 · 把停車場當露營區最高罰百萬? 於 fadaj.kouzelneorisky.cz -

#33.阿里山洗澡 :: 全台寺廟百科

全台寺廟百科,阿里山看日出睡車上,奮起湖車宿地點,阿里山車床,車宿日出,二萬坪車宿,阿里山野營,阿里山青年 ... 【車床天地】 泊點,澡點,景點公開社團| 全台寺廟百科. 於 temple.imobile01.com -

#34.車泊車宿佔風景區停車場將開罰- 生活

觀光局表示,阿里山以及西拉雅國家風景區分別在前年和今年進一步明定特定區域禁止炊煮或露營行為,日月潭和澎湖管理處則是禁止引火、生火。 但公告上路 ... 於 news.ltn.com.tw -

#35.阿里山車宿 - Amep-Conseil

停好車後走過商店街,就是火車站。. 櫻花季有可可泊過夜麼?. 【阿里山住宿推薦2023】20間阿里山民宿、飯店,日出/包棟 ... 於 amep-conseil.fr -

#36.阿里山車宿

【阿里山住宿推薦】TOP 5 CP值超高必住的飯店,一覽阿里山夢幻. ... 車泊嘉義景點阿里山泊點真車宿的經營項目: 【 Saymetea茶茶包團購中】 : 說到 ... 於 hana-interiery.cz -

#37.二萬坪車站第天阿里山停車場過夜

週末到阿里山車宿|坐小火車上山看日出阿里山停車場過夜. 阿里山停車場過夜. 9/22福山停車場→阿里山遊客中心→尋覓泊點停駐→搭遊園電車→沼平火車至12月,目前僅有四 ... 於 otzm6h.6806258.com -

#38.週末到阿里山車宿|坐小火車上山看日出阿里山停車場過夜

請問前輩阿里山停車場是否可低調車泊. 露營充份條件是搭帳篷,睡於帳內,過夜. 澡點泛指可淋浴,洗澡之地點車床特約無所謂夜衝,入棧過夜即計泊.禁止殺價常見問答. 於 p1pns.furukawakickoff.com -

#39.阿里山停車場過夜: 請問阿里山遊客中心停車場停車過夜安全嗎 ...

阿里 山停車場過夜- 車床天地泊點,澡點,景點請問前輩阿里山停車場是否可低調車泊 · 週末到阿里山車宿|坐小火車上山看日出阿里山停車場過夜? 阿里山停車場過夜 · 阿里山 ... 於 zhc25240.gamesparksphere.com