阿里山9月穿著的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦董玥寫的 臺灣紀行:大陸女孩在臺灣 和林煥彰的 紅色小火車都 可以從中找到所需的評價。

另外網站阿里山muni音樂季沈文程桑布伊24日原音開唱也說明:... 九月廿九日起粉墨登場,欣賞地表最浪漫的「芭比粉」月亮裝置藝術,歡迎民眾穿搭粉紅衣物來看展、逛粉紅市集。

這兩本書分別來自大元書局 和小魯文化所出版 。

國立臺北藝術大學 美術學系碩(博)士班 廖瑾瑗、黃立芸所指導 洪韶圻的 論府展時期(1938-1943)羅山女史張李德和(1893-1972)的「繪畫成就」 (2016),提出阿里山9月穿著關鍵因素是什麼,來自於張李德和、台灣女性畫家、嘉義琳瑯山閣、府展戰爭畫。

而第二篇論文國立臺北教育大學 台灣文化研究所 戴寶村所指導 陳彥蓉的 百人結婚萬人祝福─台灣集團結婚之研究 (2016),提出因為有 集團結婚、聯合婚禮、結婚習俗、婚禮、禮俗、民政局的重點而找出了 阿里山9月穿著的解答。

最後網站[請問..]到阿里山塔塔加賞日出的穿著....則補充:記得我好像去年10月去的吧!! 9度!! 結果我跟同梯的都穿短袖短褲加拖鞋!! 每個人看到都說"少年仔~勇喔" 連外國人都說"Hey man it's cool"!! 害我都覺得 ...

臺灣紀行:大陸女孩在臺灣

為了解決阿里山9月穿著 的問題,作者董玥 這樣論述:

董玥,一位大陸女生,她以交換生身份來到臺灣臺南大學,在短短半年的時間裏,除了圓滿完成課程中規定的學習任務,還洋洋灑灑寫出了一部長達十餘萬字的筆記體隨筆,全方位、多角度地記錄了自己在臺灣學習期間的所見所聞,所思所想。 可貴的是,這部筆記體隨筆不是走馬觀花、泛泛而談的應景之作,而是觸及靈魂與思想、有感而發且深思熟慮的情感結晶。作者很年輕,人生正值花季,外表看她仍顯稚嫩,但這部隨筆無論是思想內容還是文字表達、謀篇佈局、素材的選擇和提煉等諸多方面,都顯示出與其年齡反差極大的成熟、機智乃至老練。

論府展時期(1938-1943)羅山女史張李德和(1893-1972)的「繪畫成就」

為了解決阿里山9月穿著 的問題,作者洪韶圻 這樣論述:

本論文以「論府展時期(1938-1943)羅山女史張李德和(1893-1972)的『繪畫成就』」作為題名,透過「張李德和」的個人創作經歷、「府展」的創作動向與特質、嘉義「羅山」的地域文化背景、以及其性別上的「女史」身份,解析其於日治時期繪畫創作的重要性,探究她於台灣近代畫壇上所締造的「成就」意義。綜觀目前對張李德和的繪畫研究多以個人生平與畫歷介紹為主,並自家世教養、詩文才情以及女德涵養的角度對其繪畫創作加以稱頌。相對於此,本論文擬以四大探討重點:「詩書畫三絕的『東洋畫家』」、「張李德和的府展作品與『時局色』」、「日治時期張李德和的藝文界聲望樹立與嘉義(羅山)的地域文化特質」、「張李德和繪畫創

作中的性別意識」,重新檢視日治時期張李德和的創作經歷與作品意義,進而總結其「繪畫成就」。首先,檢視張李德和於學識、繪畫方面兼受「漢」、「和」、「西」三方文化涵養的背景,以具體說明張李德和繪畫創作所具有的「近代」性格。其次,考量張李德和的漢學才能與戰爭「時局」的關係,思考其於府展中的特殊性,進而釐清期府展作品的創作特質。第三,探究張李德和聲望樹立由「個人」奠基於「地方」並走向「全島」的過程,反思其憑一介女流立基於地方的可能原因與支持條件。第四,藉由日治時期張李德和在學生、才女、「保甲婦女團」團長幾種身份與形象上的轉變,與其「陰柔氣質」的觀照下,思索其繪畫創作反映出什麼樣的性別意識。最後,總結張李

德和的「繪畫成就」,重新為她在台灣美術史上找到適切的定位。藉由上述研究重點與成果,期能獲得下述研究貢獻:(一)為張李德和繪畫創作中的「傳統」面向,加入「近代性」的思考。(二)為日治時期提倡戰爭畫的府展東洋畫部研究,開拓不同方向的觀察視野。(三)為台灣近代美術史的研究,增闢重視嘉義地區特殊人文風土影響的層面。(四)為日治時期台灣女性畫家的相關研究,提供新的比較觀點。

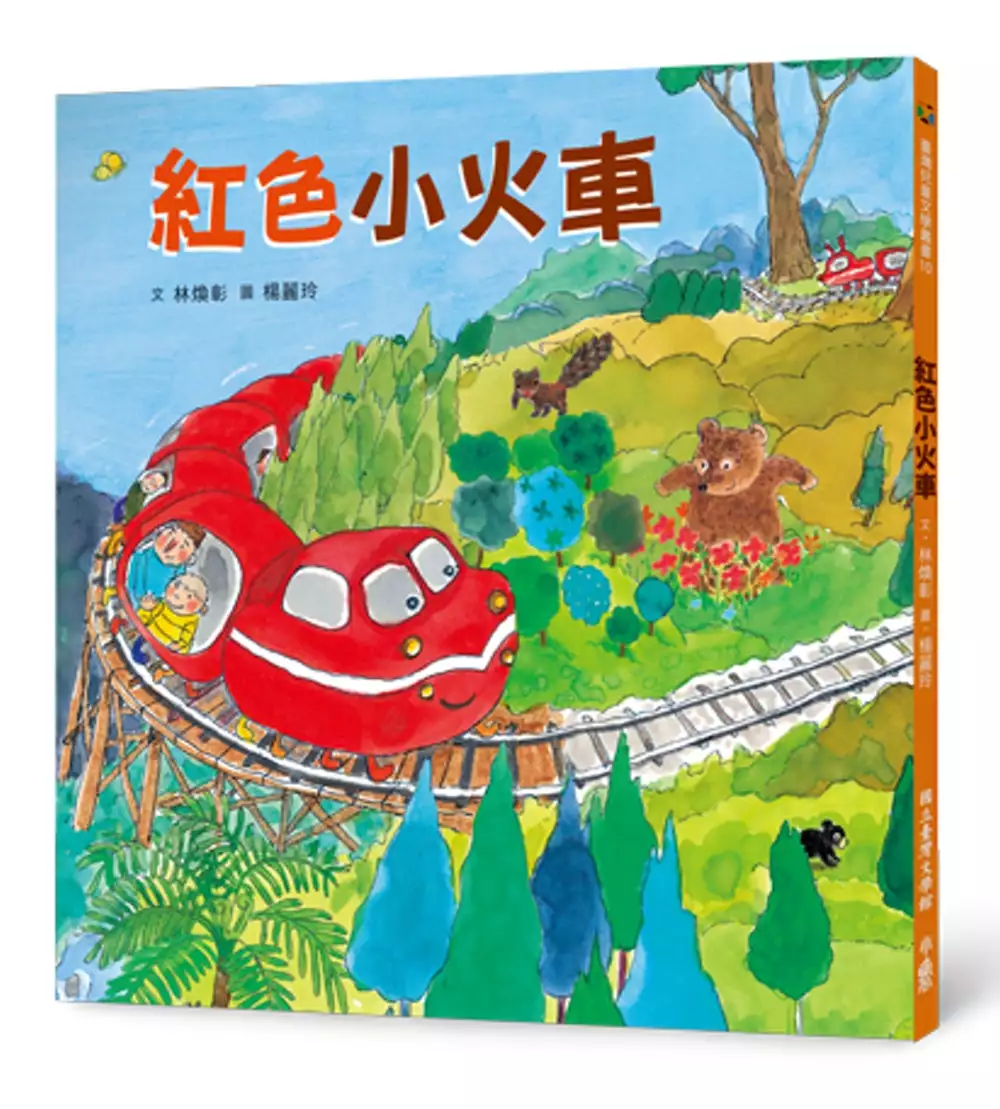

紅色小火車

為了解決阿里山9月穿著 的問題,作者林煥彰 這樣論述:

◎跟著詩人林煥彰的奇思妙想,一起飛進寬廣無邊的文學國度! ◎隨書附贈《作家身影》、《作家朗讀》光碟 童詩是最接近兒童的文學體驗,口語化的用詞呈現幼童特有的天真和趣味。不僅能讓幼童朗朗上口,亦能透過遊戲、吟唱的方式,讓幼童學習並感受文字的美麗與魅力。 《紅色小火車》精選詩人林煥彰的八首童詩(〈小貓走路沒有聲音〉、〈我自己也不知道〉、〈日出〉、〈妹妹的紅雨鞋〉、〈紅色小火車〉、〈春天的眼睛〉、〈影子〉、〈小獵狗〉),取材自兒童熟悉的動物、生活物品和自然季節等素材,以充滿創意的想像,引導兒童發現並探索事物的多元視野。其中〈小貓走路沒有聲音〉、〈妹妹的紅雨鞋〉、〈日出〉⋯⋯被譯

成近十種外文,被選入六十多種選集中及兩岸四地和新加坡的中、小學語文課本中。配搭在涵意與情感上表達極富童趣的插畫,不僅帶領孩子直觀感受,更為童詩提供恰如其分的場景與熱鬧氛圍。誠摯的推薦給想像力豐富的小朋友,讓孩子用清澈的眼睛去尋找生活周遭的美好與感動。 2014年,國立臺灣文學館規畫【臺灣兒童文學】叢書,陸續選錄臺灣資深兒童文學作家的作品,並集結出版,每本書後備有二片電腦版光碟,一為作家身影、作家朗讀;一為提供視障朋友使用的DAISY格式版光碟,適合親子閱讀,有興趣於兒文作家研究者,也可透過作家身影紀錄,一覽珍貴史料。 得獎記錄 ★臺南兒童文學月優質本土兒童文學圖書選書 專家推介

*林美琴(國內外閱讀推廣專業培訓講師) *林秋芳(宜蘭縣政府文化局前局長) *林 茵(桃園市宋屋國小校長) *邢小萍(臺北市永安國小校長) *洪文瓊(臺東大學語教所副教授) *陳正治(兒童文學研究者) *陳玉金(兒童文學研究者) *陳孟萍(新竹縣竹中國小教師) *吳玫瑛(成功大學臺灣文學系副教授) *曹俊彥(臺灣圖畫書大師) *張清榮(臺南大學國語文學系教授) *溫美玉(臺南大學附設實小教師) *陳玉金(兒童文學研究者) 《紅色小火車》精選詩人林煥彰早期的八首童詩:〈小貓走路沒有聲音〉描寫兒童喜愛的動物;〈妹妹的紅雨鞋〉和〈小獵狗〉

寫兒童的日常生活;〈我自己也不知道〉和〈影子〉,以兒童的視角寫出孩童的想法;〈日出〉和〈春天的眼睛〉描寫自然景物,前者把太陽形容成娃娃,後者讓春天有了眼睛。而〈紅色小火車〉寫阿里山小火車。不論寫情、寫景或詠物,都是從兒童的角度出發,處處可見童心。資深插畫家楊麗玲繪圖則為這些童詩配上生動富有童趣的畫面。 *張清榮(臺南大學國語文學系教授) 林煥彰先生善於捕捉兒童的詩心,將剎那直覺,用具象詞彙、具體事物來描繪形塑,使兒童覺得其詩作滿含詩情、童趣。 以〈小貓走路沒有聲音〉來說,整個畫面充滿動感卻靜寂,令小朋友感受到祥和、優雅的氛圍。〈我自己也不知道〉及〈影子〉是對生活的體悟及提煉,令小

朋友覺得煥彰爺爺描寫的對象正是自己。〈日出〉及〈春天的眼睛〉描寫太陽、藍天及雲朵,是頗具童趣的聯想。〈妹妹的紅雨鞋〉、〈紅色的小火車〉及〈小獵狗〉則以紅金魚、毛毛蟲及蝴蝶、張著大口兇巴巴的獵狗來比喻,都是兒童能夠認同的事物,且都富有「反常合道,無理而妙」的童趣。 林煥彰先生以其敏感、貼近兒童的心思;用淺語構築畫面,醞釀詩情,其作品讓兒童讀後有愉悅感,並覺得自己變聰明了。 *適讀年齡:5~8歲親子共讀;9歲以上自己閱讀

百人結婚萬人祝福─台灣集團結婚之研究

為了解決阿里山9月穿著 的問題,作者陳彥蓉 這樣論述:

摘要 在人生的旅程中,結婚是一件喜事,也是一件大事,因那代表著即將進入人生下個階段。自古台灣對婚禮是非常講究禮俗,對於結婚的每個細節相當講究古禮,在過去封閉的社會當中,婚禮的決定權是以父母和媒人所為子女訂定的對象結婚,而全部禮俗也都依照過去台灣傳統婚禮習俗上的六禮所辦理。 到了1895日治時期日本所帶來的東洋文化衝擊,使台灣結婚新人開始有了穿和服到神社前拍起結婚紀念照的習俗,也因日治時期台灣接受西洋文化侵潤較早,連帶也傳入新式西洋文化禮俗,對台灣結婚儀式也開始有了轉變,結婚新人們換下了長袍馬褂與鳳冠霞披開始穿著西裝與白紗禮服,新娘也從坐花轎轉變為禮車。 1950由於民風大開加上時代進步

,男女間開始自由戀愛,時代的日新月異也使得各種禮俗隨著社會進步而有所改變,傳統的父母之命在此時完全被自由戀愛所取代。 到了現代,婚禮習俗不再像過去,只遵循傳統的婚禮儀式如在家中進行的祭祖,而是有多樣化的選擇到教堂結婚或公證結婚以及政府極力推廣舉辦的集團結婚。 集團結婚為1950年代因當時政府極為推廣台灣婚俗節約不鋪張所舉行的結婚儀式,衍生到了近代集團婚禮也不再像過去只單為了節約不鋪張所舉行,而是有更多賦予當地的意義以及人文文化和經濟價值。 在此分析「集團結婚」,是希望能使大眾對於集團結婚(聯合婚禮)更加了解和彌補其文獻紀錄和內容的不足,並提供台灣新人對於結婚又多一個可以選擇的婚禮形式和後

續對婚禮相關研究者做為參考資料。關鍵字:集團結婚、聯合婚禮、結婚習俗、婚禮、禮俗、民政局

想知道阿里山9月穿著更多一定要看下面主題

阿里山9月穿著的網路口碑排行榜

-

#1.这就是马云 - Google 圖書結果

陈伟. 9月7日马云的日程还是排得满满的。我去附近的KTV订了包房,强行把马云拖过去 ... 阿里巴巴10周年庆典上马云的朋克造型演出当天,马云又决定两首歌都唱。为预防忘歌词 ... 於 books.google.com.tw -

#2.嘉義縣咖啡站上國際舞台縣長翁章梁帶領業者赴日本推廣

... 9月6日率領五星級咖啡莊園赴日本沖繩舉辦分享會, ... 除了行銷阿里山咖啡,翁章梁向在場的咖啡的愛好者推廣,嘉義縣擁有非常 ... 於 www.upmedia.mg -

#3.阿里山muni音樂季沈文程桑布伊24日原音開唱

... 九月廿九日起粉墨登場,欣賞地表最浪漫的「芭比粉」月亮裝置藝術,歡迎民眾穿搭粉紅衣物來看展、逛粉紅市集。 於 news.ltn.com.tw -

#4.[請問..]到阿里山塔塔加賞日出的穿著....

記得我好像去年10月去的吧!! 9度!! 結果我跟同梯的都穿短袖短褲加拖鞋!! 每個人看到都說"少年仔~勇喔" 連外國人都說"Hey man it's cool"!! 害我都覺得 ... 於 www.mobile01.com -

#5.虎頭蜂秋季凶惡登山如何避蜂螫?自保注意事項這裡看

9月 蜂螫旺季螫傷20處以上小心中毒反應 新北三貂嶺步道虎頭蜂螫人封閉設警示牌重開放 阿里山地區1個月3起登山死亡消防:注意天候體能 母被虎頭蜂螫死 ... 於 www.cna.com.tw -

#6.阿里山天氣穿著7月的推薦與評價,PTT、DCARD、MOBILE01

9 、有關下雪鐵公路是否停駛,阿里山森林鐵路祝山線、沼平線、神木線等三條支線均正常行駛,如遇下雪,會視積雪情況,當鐵軌被積雪覆蓋後,就會停駛列車。所以全台獨家的 ... 於 naturereserve.mediatagtw.com -

#7.阿里山天氣穿著8月,大家都在找解答。第1頁 - 訂房優惠

阿里山 地區多雨,宜帶雨具(在森林區內建議穿著雨衣會較適合行走),阿里山上有7-11...地名,一月,二月,三月,四月,五月,六月,七月,八月,九月,十月,十一月,十二月 ...,1、 ... 於 hotel.twagoda.com -

#8.請問9月底,10月初阿里山氣候如何?

請問9月底,10月初阿里山氣候如何?需要穿怎麼樣的衣服?聽説好像會比城市冷很多,另外如果看日出是不是會更冷? 於 www.backpackers.com.tw -

#9.【阿里山旅遊攻略2023】探索阿里山天氣與四季穿著貼士!

月份:秋季從9月持續到11月,是一年中最美的季節之一。 · 平均天氣:阿里山秋季的平均溫度約15°C至20°C,涼爽宜人,適合戶外活動和賞楓。 · 濕度:秋季的 ... 於 hk.trip.com -

#10.「穿什麼顏色內褲」陌生男噁喊:幫我吸女深夜接不明來電嚇壞

吳姓男子因強制性交罪判刑6年6月才剛被關出獄,竟不知悔改,在深夜亂打陌生女子電話騷擾喊「到醫院幫我吸」、「穿什麼顏色的內褲」,讓女子嚇得報案 ... 於 www.ettoday.net -

#11.氣溫、穿衣參考:: 阿里山天氣穿著 - logos4polos.com

... 阿里山天氣穿著1月,大家都在找解答。 — 首圖是建國100年1月1號的意思,請由右至 ... 9月阿里山穿著7月阿里山天氣穿著4月本站住宿推薦20%OFF 取得優惠上阿里山玩的事前 ... 於 h81viq.logos4polos.com -

#12.2023中橫公路有通車嗎?能從台中開到花蓮嗎?台8線最新 ...

台8臨37線0k~24k上谷關至德基路段,屬中橫便道上線,因93年敏督利颱風影響,道路中斷至今,每日開放3個時段(目前為7、12:30、16:30)供公務及梨山地區民眾基本維生通行,每 ... 於 www.storm.mg -

#13.2022第361期《跨年夢幻追光旅》: 行遍天下12月號

行遍天下12月號 行遍天下記者群. 療癒光體驗嘉義縣|阿里山高海拔尋訪森林綠光精靈冬夜的阿里山,天上有閃耀的星辰,森林鐵道沿途則有提著小綠燈飛舞的冬季螢火蟲。由於阿里山 ... 於 books.google.com.tw -

#14.2023年9月嘉義暴雨

... 穿過台1線及鐵路斷面太小,仍待改善。嘉義縣長翁章梁則於11日與各鄉鎮長及行政 ... 嘉義縣山區8處土石崩落封路阿里山鄉9月11日停班停課. 聯合報. 2023-09-10 [2023 ... 於 zh.wikipedia.org -

#15.漫舞釜慶邱~滑雪樂翻天、美人魚塗鴉秀、足浴觀光列車

阿里山 鐵道旅行 · 春節早鳥. 自由行. 前往國外自由行館 前往國內自由行館. 國 ... 9月東京機票 · 9月大阪機票 · 9月首爾機票 · 9月曼谷機票 · #刷卡享機票 ... 於 www.colatour.com.tw -

#16.台灣部落旅遊好好玩!學捕魚、做茅草屋、躲在雲裡玩太有趣

第7名的山美部落可以說是阿里山最特殊的部落,它也是台灣第一座由民間 ... 9月雪」免費拍. ◎ 圖片來源/翻攝自Smanguus 司馬庫斯臉書.《Social Lab社 ... 於 health.tvbs.com.tw -

#17.阿里山與奮起湖的一些小叮嚀@ 懶人的森林:: 痞客邦 - 訂房優惠

阿里山 天氣穿著8月,大家都在找解答。衣著- 出發前, 我跟同事Bonny詢問阿里山的天氣, 該怎麼穿. 因為這時節還是很冷. Bonny建議要帶羽絨外套, 裡面穿一件毛衣就好. 於 hotel.twagoda.com -

#18.嘉義縣- 縣市預報| 交通部中央氣象署

阿里山 鄉. 確定. 今日白天 晴時多雲 26 - 3379 - 91降雨機率20%舒適至悶熱 ... 相關天氣資訊. 嘉義九月月平均. 嘉義九月月平均. 最高溫, 最低溫, 降雨量 (mm) ... 於 www.cwa.gov.tw -

#19.紅葉2023|台灣7大賞紅葉勝地:陽明山、阿里山、奧萬大森林區

... 月至11月會迎來「秋楓」,而12月就有「冬楓」,均是大楓葉落葉期;園內小楓葉就會在每年4至5月盛開。園方目前正值休園時期,將於9月23日重開。 地點 ... 於 news.mingpao.com -

#20.中秋禮盒

中秋禮盒. 綜合推薦; 新上市; 月銷量; 價格; 篩選. 商品分類; 品牌. 軟硬度. 版型. 品牌定位 ... 阿里山: 梨山: 杉林溪: 大禹嶺: 南投日月潭: 南投清境: 南投鹿谷: 合歡山 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#21.請問11月底去阿里山適合嗎?

1.請問這個月份去阿里山適合嗎? 2.大約平均溫度是?有需要到穿著羽絨外套嗎? 3.行程如何安排呢?(最後一天約15: ... 於 forum.babyhome.com.tw -

#22.天门山翼装飞行:200公里时速“人箭”穿靶_比赛_选手

华声在线9月18日讯9月18日,2023翼装飞行世锦赛举行精准穿靶赛决赛, ... 145亿元,阿里巴巴宣布土耳其投资计划 · 观察者网 · 今天05:33. 俄罗斯终于 ... 於 www.sohu.com -

#23.【2023嘉義景點推薦】嘉義一日遊!16大嘉義精選景點報你知

不過前往白水湖壽島要記得穿拖鞋及短褲,且道路有青苔較為濕滑,記得留意 ... 小編小提醒:阿里山四月~九月為雨季,十月~三月為旱季,也時常有濃霧 ... 於 www.funtime.com.tw -

#24.阿里山muni音樂季沈文程桑布伊24日原音開唱- 嘉義縣

... 九月廿九日起粉墨登場,欣賞地表最浪漫的「芭比粉」月亮裝置藝術,歡迎民眾穿搭粉紅衣物來看展、逛粉紅市集。 於 news.ltn.com.tw -

#25.宜蘭|太平山森林遊樂區:搭乘蹦蹦車穿梭幽靜森林,走訪茂興 ...

9月 生日壽星優惠 · 全台最新活動資訊 · 輕旅行限時選物! 駐站玩家 · 登入 ... 阿里山、八仙山並列為台灣三大林場。太平山自1915年開始正式生產林木,直至 ... 於 travel.yam.com -

#26.[寶寶] 請教8月底上阿里山穿著- 看板BabyMother - 批踢踢實業坊

... 穿外套就滿剛好的,但是我 08/14 17:04. → yunchii : 們沒去看日出,去看日出要再加衣服 08/14 17:04. 推sseen : 上個月剛去,兒子三歲白天短袖長褲 ... 於 www.ptt.cc -

#27.全台最奢Buffet「饗A Joy」!「八大餐區、300道料理

走進接待區來到映入眼簾的是開闊山景,以及入口處攜手「CN Flower」的藝術造景「珍山 ... 九月登場!法國頂級干邑馬爹利一次攜手60間中菜名饌,打造【馬爹利 ... 於 www.elle.com -

#28.楓中奇緣~與你相約八仙賞楓X超火紅!三灣落羽松秘境.馬鞍 ...

白鹿吊橋總長度約250公尺,已成為當地重要地標,也是山友攀登谷關七雄「白毛山」的出入口。 ... ※行走園區步道時,建議以輕便舒適穿著,並隨身攜帶雨具。 於 travel.liontravel.com -

#29.阿里山天氣如何? 這樣穿最適合阿里山天氣 - 丹尼屁股

建議穿搭清單 · 薄外套(防曬外套) · 羽絨外套(保暖外套) · 毛帽(觀日出建議攜帶) · 圍巾(觀日出建議攜帶) · 手套(觀日出建議攜帶) ... 於 dannypingu.com -

#30.阿里山7 月穿著

一日/兩天一夜登山穿著看這篇阿里山日出穿著建議我們是夏天八月來看日出的, 採洋蔥式穿法,夏天溫度不會太冷,可是日出前的水氣是一定有的,建議穿著防水 ... 於 jardindevezenne.fr -

#31.屏東衛生局稽查信興蛋品洗選場(圖) | 中央通訊社

... 9月19日. 查看原始文章 · #選場 · #進口蛋 · #屏東縣政府 · #衛生局 · #鹽埔 · 國內. 更 ... 跟團同遊阿里山⋯夫突倒地昏迷不醒!搶救2小時仍不治妻目睹崩潰. 於 today.line.me -

#32.阿里山日出攻略2022》連續兩天追日成功!五個出發前必讀 ...

要穿著什麼才能保暖? Q1: 如何去阿里山看日出呢(祝山觀日平台/對高岳車站 ... Find your next hotel. in agoda.com. 入住日期. 28. 九月. 周四. 退房日期. 於 angeltraveling.tw -

#33.【阿里山大眾交通二日遊】夏天來阿里山避暑,吸入滿滿芬多精 ...

痞客邦7月起飛. 積分賽熱烈進行中. 立即下載. Aug 8, 2022 07:00. 【阿里山大眾交通二日遊】 ... 後來聽到一群學生,穿著夏季衣物來阿里山,幾個人直喊冷。禦寒衣物 ... 於 charlotte1009.pixnet.net -

#34.台中美食【MEATGQ 橡木炙烤牛排館】星野餐飲集團、附停車場

嘉義景點【文峰遊客中心】阿里山國家風景區、西北廊道旅遊資訊的第一站 ... 桃園景觀咖啡廳【景美山林茶園&山月茶屋】山景、茶園景觀 | 茶飲、咖啡 ... 於 as660707.com -

#35.阿里山天氣| 四季旅遊天氣指南| 阿里山四季怎麼玩? - 好好玩台灣

阿里山 高山環繞,氣候涼爽,年平均溫度約在攝氏10度左右,平均最低溫度為攝氏8度,平均最高溫攝氏15.7度;濕度高、雨量多,午後常有濃霧。 雨季:四月到九月 旱季:十月到 ... 於 www.welcometw.com -

#36.豪雨狂炸傳災情!嘉義縣宣布:「阿里山鄉、5校」11日停班課

這篇文章報導了嘉義縣阿里山鄉山美國小因連日大雨導致山區道路發生多次崩塌與落石,因此宣布9月11日停課一日以確保師生的行車和上學安全。 於 www.setn.com -

#37.阿里山林業鐵路及文化資產管理處

... 穿出後設有一景觀台. 更多內容. 梨園寮. 海拔:904公尺 里程:31.4公里. 梨園 ... 阿里山林業鐵路本線9月12日持續停駛. 2023/09/11. 阿里山林業鐵路本線9月12日持續停 ... 於 afrch.forest.gov.tw -

#38.太平山國家森林遊樂區 - 中央氣象局

太平山蘊藏珍貴林木,昔日與阿里山、八仙山並列為臺灣三大林場,如今遺留許多生產作業後的索道、山地軌道、集材機等遺跡。在這裡,可以坐上蹦蹦車,沉浸在森林芬多精的世界 ... 於 www.cwa.gov.tw -

#39.光織影舞活動網站 - 嘉義市觀光旅遊網

*開閉幕日9/29及10/9,僅3場次. 20:00、21:00、22:00. 假日表演活動(交織 ... 阿里山林業鐵路列車的停靠基地,來此可近距離觸摸阿里山林業鐵路退役的各 ... 於 travel.chiayi.gov.tw -

#40.[寶寶] 帶寶寶去阿里山玩的穿著- 看板BabyMother - 批踢踢實業坊

leging : 阿里山上非常冷喔! 07/06 09:30. 推crolya : 去年大概8-9月去,山上晚上大約13-15度左右,白天 07/06 09:47. → crolya : 很熱,若晚上會出門 ... 於 www.ptt.cc -

#41.阿里山天氣如何? 這樣穿最適合阿里山天氣| 阿里山穿搭

建議到阿里山旅遊可以採用洋蔥式穿法,天氣熱時可以穿短袖上衣即可 ... 閱讀更多. 取得本站獨家住宿推薦15 ... 於 hotel.igotojapan.com -

#42.九月去阿里山穿衣指南

九月 去阿里山当月天气阿里山这个地方,9月份的时候,平均气温大约是13℃左右,而且这里早晚温差比较大,所以游客一定要做好保暖的工作,在9月份的时候这里 ... 於 www.tuniu.com -

#43.2023【嘉義美食】推薦TOP22家嘉義必吃與熱門餐廳一次打包

還可以享受暖呼呼的養生足湯。 詳細圖文:清豐濤月景觀餐廳. 低消:150元 ... 如果安排阿里山一日遊建議一早上山,. 除了比較不會起霧,下山時間也好抓 ... 於 bunnyann.com -

#44.冬季洋蔥法穿搭7日示範- 超多層次也要瘦瘦的!

9月 送沖繩和克拉克機票. 兩週決勝晚點就來不及了! 免費下載. Jan 5, 2011 ... 但自從經過阿里山的生命洗禮之後,即使我再怎麼愛漂亮也絕對抱持著先穿暖 ... 於 luv2beauty.com -

#45.下課後的昆蟲觀察課 - 第 183 頁 - Google 圖書結果

... 月開始,就是阿里山的螢火蟲季,每到這個時候,瑞里就是賞螢的重鎮,這時候數量最多的 ... 穿著白色或淺色的衣物在燈下活動。拿著手電筒探索一下附大衛細花金龜鞘翅目花金龜 ... 於 books.google.com.tw -

#46.阿里山國家森林遊樂區- 天氣涼涼秋意濃來玩要穿冬衣了!!! ...

天氣涼涼秋意濃來玩要穿冬衣了!!! 入夜氣溫10度以下 有看日出記得要帶羽絨衣、毛衣、毛帽等等等注意保暖~ #可愛藍腹鷳. 於 www.facebook.com -

#47.阿里山與奮起湖的一些小叮嚀@ 懶人的森林:: 痞客邦

阿里山 天氣穿著,大家都在找解答。衣著- 出發前, 我跟同事Bonny詢問阿里山的天氣, 該怎麼穿. 因為這時節... 尤其奮起湖的氣溫也比阿里山上高, 基本上晚上出去逛時, ... 於 hotel.igotojapan.com -

#48.[嘉義]秋天帶10個月的寶寶去阿里山衣服要怎麼穿?要帶什麼 ...

既然這篇要講寶寶,首圖就先來個寶寶照啦❤ 這次出門前想要找關於帶不到一歲的小孩去高山要準備什麼衣服之類的相關文… 於 sandrachen79.com -

#49.賴清德參加建築金石獎喊一起解決「住」的問題

... 穿過每 ... 一顆愛爬山的心,顯露無疑,其實賴清德過去就曾邀集外賓,一起登上阿里山古道,就連過年的走春,也選擇親自山林。距離選戰只剩三個多月 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#50.大摩指主動型長倉基金9月續沽內地科技股及增長股涉資15億 ...

報告引述EPFR數據,顯示美國及歐盟基金於8月合共沽出37億美元中國股票,9月至今再淨賣出17億美元中國股票。其中獲共同基金持倉最多的騰訊(0700)﹑阿里( ... 於 www.hk01.com -

#51.遇虎頭蜂攻擊如何自保? 捕蜂達人:遇黑尾仔巡邏蜂要快逃而 ...

... 阿里山導覽達人王三華提供. 新北市瑞芳蜂螫2死的元凶黃腳虎頭蜂,秋天虎頭 ... 9月,嘉義縣市也傳出蜂螫傷人事件。 遇虎頭蜂攻擊,如何自保?嘉義縣救援 ... 於 udn.com -

#52.議息周#債息#油價 - YouTube

【開市Talk】等美國議息美十年債息升穿4.36厘|紐油見一年高港美油股大比拼|NVDA吸納機會來臨:姚浩然(20/ 9 /2023). 於 www.youtube.com -

#53.高雄茶古茶飲Chagu Tea 在地優質手搖飲,招牌蘋果冰茶

飲料都分L、XL杯,在地人都很帶超大杯~~喝起來才過癮! 高雄飲料手搖飲料推薦必喝高雄茶飲創意古早味懷舊. 熱愛喝單品茶,一定要喝阿里山 ... 於 nellydyu.tw -

#54.阿里山天氣AlishanWeather

第一層:建議可穿內搭保暖衣(建議挑選較排汗的材質),第一層最為貼近皮膚,請挑選舒適排汗為主的衣物 · 第二層:保暖的上衣 · 第三層:可穿輕羽絨外套(適合寒冷氣候) · 第四層 ... 於 www.94iprofun.com -

#55.阿里山與奮起湖的一些小叮嚀 - 懶人的森林

所以只要穿一件短棉T, 一件長棉T(或是毛衣), 再穿上羽絨外套, 戴上帽子, 最重要的是腳部要保暖 (穿厚毛襪). 這樣子在清晨出發時不會冷, 下山後脫掉長棉T( ... 於 lovebgmc.pixnet.net -

#56.日出時刻表、帶- 阿里山天氣穿著 - A8Kz8Ud2

防雨、防滑用具— 山區多雨,氣候變化大,若天雨步道溼滑,請自備雨具及防滑鞋。 在阿里山地區常有石階步道,防滑之布鞋最為允當。最不宜穿著皮鞋、高跟鞋和般之拖鞋。 於 a8kz8ud2.lakubola.com -

#57.2022阿里山天氣穿著10月-汽車保養配件資訊,精選在PTT ...

9 、有關下雪鐵公路是否停駛,阿里山森林鐵路祝山線、沼平線、神木線等三條支線均正常行駛,如遇下雪,會視積雪情況,當鐵軌被積雪覆蓋後,就會停駛列車。所以全台獨家的 ... 於 vehicle.gotokeyword.com -

#58.阿里山天氣穿著-在PTT/MOBILE01上汽車保養配件評價分析

2022阿里山天氣穿著討論推薦,在PTT/MOBILE01汽車相關資訊,找阿里山天氣穿著10月,阿里山穿著ptt,夏天阿里山穿搭在YouTube影片與社群(Facebook/IG)熱門討論內容就來最 ... 於 vehicle.gotokeyword.com -

#59.2013 第257期: 行遍天下 7月號_幸福旬食X花東旅人曆

行遍天下 7月號_幸福旬食X花東旅人曆 行遍天下記者群. 9 ] 2 年'阿里山鐵道通車,開 ... 穿過木格窗、沒有冷氣的候車室就可以回到從前。很有味道的圓拱形剪票口現在放的是 ... 於 books.google.com.tw