陂陀的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦劉靜玲寫的 手作精靈的星球旅行 可以從中找到所需的評價。

國立臺灣師範大學 地理學系 韋煙灶所指導 楊皓雲的 臺灣及其漢族移民原鄉之山體地名探討 (2021),提出陂陀關鍵因素是什麼,來自於山體地名、族群、地名隱喻、地名詞、地名移植、移民。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 藝術史研究所 曾肅良所指導 雷皓天的 唐宋時期絞胎器研究 (2021),提出因為有 絞胎、鞏義窯、當陽峪窯、物質文化、文化交流的重點而找出了 陂陀的解答。

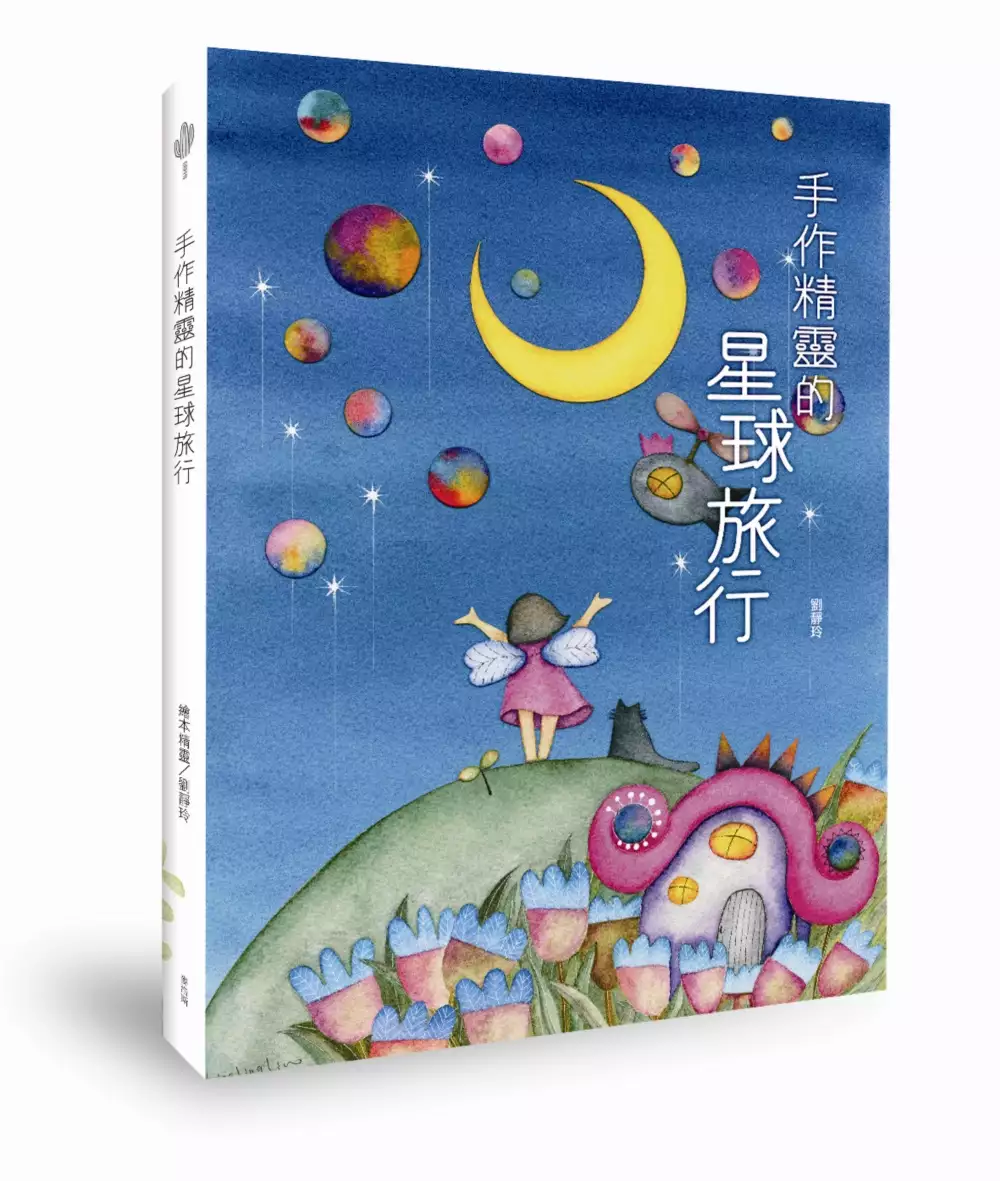

手作精靈的星球旅行

為了解決陂陀 的問題,作者劉靜玲 這樣論述:

這本書要獻給 在苦難中成長,並且堅強活著的孩子 願我們能夠理解每一步生命中的陂陀 都是在激發心靈深處的能量和養分 讓我們在孤身探索的旅程中 不至於乾涸而竭 最終能夠輕步走出暗黑森林 快樂活出海闊天空的每一個日子 手作不只是手作,而是靈魂的話語,更是生命陪伴的好朋友。精於布作、木工、娃娃的手作達人劉靜玲,這次出版的是生命繪本,細細道來,靈魂受苦的深處,其實藏著老天的祝福,因著手作,開啟了神奇的鑰匙。 每個孩子的成長過程,不都應該是被愛擁抱的嗎? 然而「小時候的我,一個不敢笑的孩子,就像是一個空空蕩蕩,沒有存在價值的靈魂。」老天爺給她的禮物很特別,從一個醬泡在苦難中的童年,一直到成長

的過程可以說是反覆淬鍊,激發她發掘更自由自在的方法,來創造自己想要擁有的人生。 外婆的引導,縫紉進入了11歲小孩的生命,陪伴她苦悶的童年。手作,讓心靈可以安靜下來,專注於傾聽內在的聲音以及梳理情感的起伏和波動,「我永遠記得,一球綠色的毛線和一雙溫暖蒼老的手,還有從窗外灑進來和煦的陽光。」 打開了「縫紉之門」、「拼布之門 」、「木工之門 」,回顧自己的人生來時路,赫然發現,手作不僅是她的工作,更是釋放情緒的出口,甚至來到「面對媽媽的恐懼」這個最大關卡,是「繪畫之門 」陪伴她跨越。 有時一畫就是一整天,光線暗了也忘了開燈,藉著繪畫,慢慢找到理解,創造快樂。理解生命的旅程,能夠回來做真正

想要做的自己,而成為最能感受愛與幸福的人。 「在創作中,我聽到內心真實的聲音,發現了自己,原來是一直是個被祝福照護的靈魂。我找到自己的創作天賦,和它緊緊的相認擁抱。這股強而有力的能量,時時刻刻溫暖著我,守護著我的寧靜與平安。」 「我們終於會有能力,轉身去面對那個年少孤獨的自己,給他緊緊深情的擁抱,感謝他的勇敢堅忍,唯因他曾經無畏的走過苦難,才有今日織就我們真正想要擁有的夢想人生!」 這不只一本繪本,而是用生命書寫、繪畫的書,每一幅畫或每一段話語,值得您細細品嚐,如果你也想動筆來畫畫,書後有精彩的分享示範。 生命是趟旅程,邀請你跟著繪本精靈劉靜玲,跨越生命的低谷,飛翔在自由天空,創造出屬

於自己的美好。

臺灣及其漢族移民原鄉之山體地名探討

為了解決陂陀 的問題,作者楊皓雲 這樣論述:

在中國傳統定耕農業經濟下,山地丘陵在生活應用的強度不及平原,由於「山」超脫出社會的經濟物質基礎,易投射出許多居民的想像。臺灣及其移民原鄉皆為多山的環境,但在討論閩、客族群地名的移植與分布上,尚未見到以山體地名詞來解釋地理現象空間分布特性的系統性研究,因此本文選擇以山體地名作為標的,透過地理學的空間傳統觀點,運用接近普查及大數據的研究概念,蒐集臺灣及其移民原鄉之相關地名志與地名錄、電子或民間地圖上的山體地名。接著透過文獻分析法、語音與構詞分析、調查訪談以及地圖繪製等方法,將地名屬性統計轉化成百分比形式,來比較族群及區域間的用詞特性,而獲得有價值的成果。研究結果顯示:山體地名不論在專名抑或是通名

的構詞分析皆顯示強烈的區域與族群色彩,且地名隨著族群遷徙、互動而產生新生、消逝或融合的情況,使族群間及族群內慣用的地名詞,具有其各自的空間分布特色。而臺灣原住民族區的地名,除了晚近受華語影響外,也留有閩、客語、日語,甚至粵語的痕跡,在音譯的過程中亦融合了漢人、日人對於山體的認知意象,反映出地名與各族群互動留下的痕跡。透過此研究成果展現出:地名除了是人們對空間的情感連結,亦可讓人窺探出族群活動及區域發展的時序,因此以空間分布來建構地名意涵上,實屬空間自明性與脈絡化的過程,也展現強烈的人地互動色彩。

唐宋時期絞胎器研究

為了解決陂陀 的問題,作者雷皓天 這樣論述:

陶瓷學界過往在唐宋時期絞胎器的研究上過於零星且分散,學界多傾向關注絞胎器在紋樣上的仿擬對象,亦或是將其納入鉛釉陶的系統中來被一起討論,以其作為專題研究的學術論著至今較為稀少,對於其所乘載的史料價值也仍具有待被發掘的研究潛力。在考古材料方面,絞胎器的出土廣泛地散佈於東亞範圍內的墓葬與遺址單位中,本批材料除未被進行系統性的爬梳外,對於絞胎器的使用狀況與傳播途徑,至今也尚未進行更深入的討論。 本文在研究方法上,將針對出土材料與相關文獻進行考察,再對各國博物館的收藏狀況進行整理,並建置系統性的研究資料庫,進一步藉由對各器型的風格類型學比對下,嘗試梳理絞胎器各器型的盛行時段與演進關係。 在

彙整唐宋時期絞胎器的材料狀況後,本文將再針對絞胎器的域外出土與流通狀況、使用階級與贊助者群體,以及其與宗教、政治權利間的互動關係進行考察,嘗試在全面性的分析絞胎器所顯現的物質情況下,還原其於唐宋時期的使用原境。