陪伴工作的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王友輝寫的 安平追想曲:王友輝劇作選輯 和卡爾.榮格的 榮格論現代人的心靈問題都 可以從中找到所需的評價。

另外網站陪伴生活坊- 未來想像與創意人才培育計畫也說明:親愛的媽媽妳學習到了嗎? 分享是陪伴工作坊最大的重點. 而桂端老師分享到自己長期在急診室當志工的 ...

這兩本書分別來自新銳文創 和商周出版所出版 。

國立政治大學 社會工作研究所 楊佩榮所指導 高約翰的 多重認同困境的創傷與療癒歷程- 一位原漢雙族裔基督教牧家子女男同志的自我敘說 (2021),提出陪伴工作關鍵因素是什麼,來自於自我認同、自我敘事、自我敘說、宗教、性別、族群、基督教、原住民、原漢雙族裔、牧家子女、男同志。

而第二篇論文國立臺灣大學 社會工作學研究所 陳怡伃所指導 林庭瑋的 家的意義──從安康平宅搬遷到興隆社宅的住居經驗 (2020),提出因為有 家的意義、社會住宅、遷居、貧窮的重點而找出了 陪伴工作的解答。

最後網站令人羨慕?每天「只要陪伴免做事」 日男領超 ... - Yahoo奇摩新聞則補充:怎樣的工作才會令人羨慕?錢多事少離家近,或是有錢賺、卻能「不用做事」,《路透》(Reuters)報導,一名38歲的東京男性森本庄司(Shoji Morimoto, ...

安平追想曲:王友輝劇作選輯

為了解決陪伴工作 的問題,作者王友輝 這樣論述:

劇本創作之於資深劇場人、劇作家王友輝,是此生不會改變的「甜蜜糾纏」。2001年,他將四十歲以前的舞臺劇本創作結集,出版《獨角馬與蝙蝠的對話》四冊套書。二十餘年後,他回顧筆下創作與自身的生命軸線,選取五大類型、六部劇本,選編成本書《安平追想曲──王友輝劇作選輯》。 本書包含多元形式舞臺劇本之創作理論與歷程論述及創作文本,包括〈新編歌仔戲的文學書寫〉、〈舞臺歷史劇的當代書寫〉、〈多語音樂劇的詩情書寫〉、〈青少年劇場的奇幻書寫〉、〈繪本劇場與閱讀的教學創作──《沒毛雞》與《KIAA之謎》〉等五篇創作論述,以及相應的新編歌仔戲《安平追想曲》、舞臺歷史劇《鳳凰變》、音樂劇《

我是油彩的化身》、青少年戲劇《白霧黑森林》與《KIAA之謎》,還有無言童劇《沒毛雞》等六個劇本,是王友輝近二十年來的劇本創作代表作品選輯,也是二十年間他在劇場編導創作及教學實踐的集大成之作。 本書特色 劇場裡的表演藝術稍縱即逝, 這樣一個朝生暮死的藝術形式, 唯一能夠真正留下來的似乎只有劇本; 隨著年齡增長,演員可能必須退出舞臺, 導演可能交出權力,但劇本的創作卻可能更加精準且深刻……

陪伴工作進入發燒排行的影片

薪資待遇在心理諮商這個領域來說

最關鍵影響的應該是人格特質

看你自己喜歡經營的範疇是哪些

如果今天是一個非常喜歡

靜靜做陪伴工作做諮商工作的人

他很多時候會選擇待在諮商室裡頭

如果今天是一個比較外向的

喜歡和人分享的

那可能就會去跑很多的演講

很多的節目

完整內容請看:

https://batonproject.com/2019/05/09/consultant-psychologist/

多重認同困境的創傷與療癒歷程- 一位原漢雙族裔基督教牧家子女男同志的自我敘說

為了解決陪伴工作 的問題,作者高約翰 這樣論述:

本篇論文係為一名原漢雙族裔牧家子女男同志的自我發展歷程與經驗的自我敘說。透過豐厚的生命脈絡書寫,將相關的族群、宗教、性別事件歷歷寫來,試圖整理出作者自身從紛亂的自我認同到逐一確認認同的歷程,並依據這段經驗提出與自我認同相關的結構因素及助人者可以依循的陪伴原則。 故事的書寫來源除作者本身的記憶,亦參考作者從國中開始留下的各類文字紀錄,如:日記、行事曆、部落格、網路平台文章,同時與事件相關的親友對話,整理而成。故事的結構分成族群認同、宗教認同與性別認同等不同篇章,描寫在族群、宗教、性別上,作者如何從意識到自己擁有這些身份及如何感受到身份之間交互作用的張力,在當中如何經驗持續的壓力與紛亂的認

同,而後這些族群、宗教、性別交織的困境又如何漸漸積累成創傷形式存在於作者的生命,最後,作者又如何在關係中穩固自己與自己的多重身份認同,為自己的處境找到這些交織認同共存的可能,進而感受到能夠站穩自己,並從過程中體驗到療癒。 論文最後以作者的經歷整理出可能影響族群、宗教與性別認同發展相關的結構性因素,並分別給助人者與希望書寫自我敘事的人一些建議。作者希望他的故事能夠讓同在認同困境中掙扎的人感受到不孤單,也讓這些人週遭的人能夠知道如何進行陪伴工作,更鼓勵每個希望說出自己故事的人,能夠勇敢並享受於自我揭露的過程,也願我們所生活與生存的環境更能接住每一段獨特而豐富的人生故事。

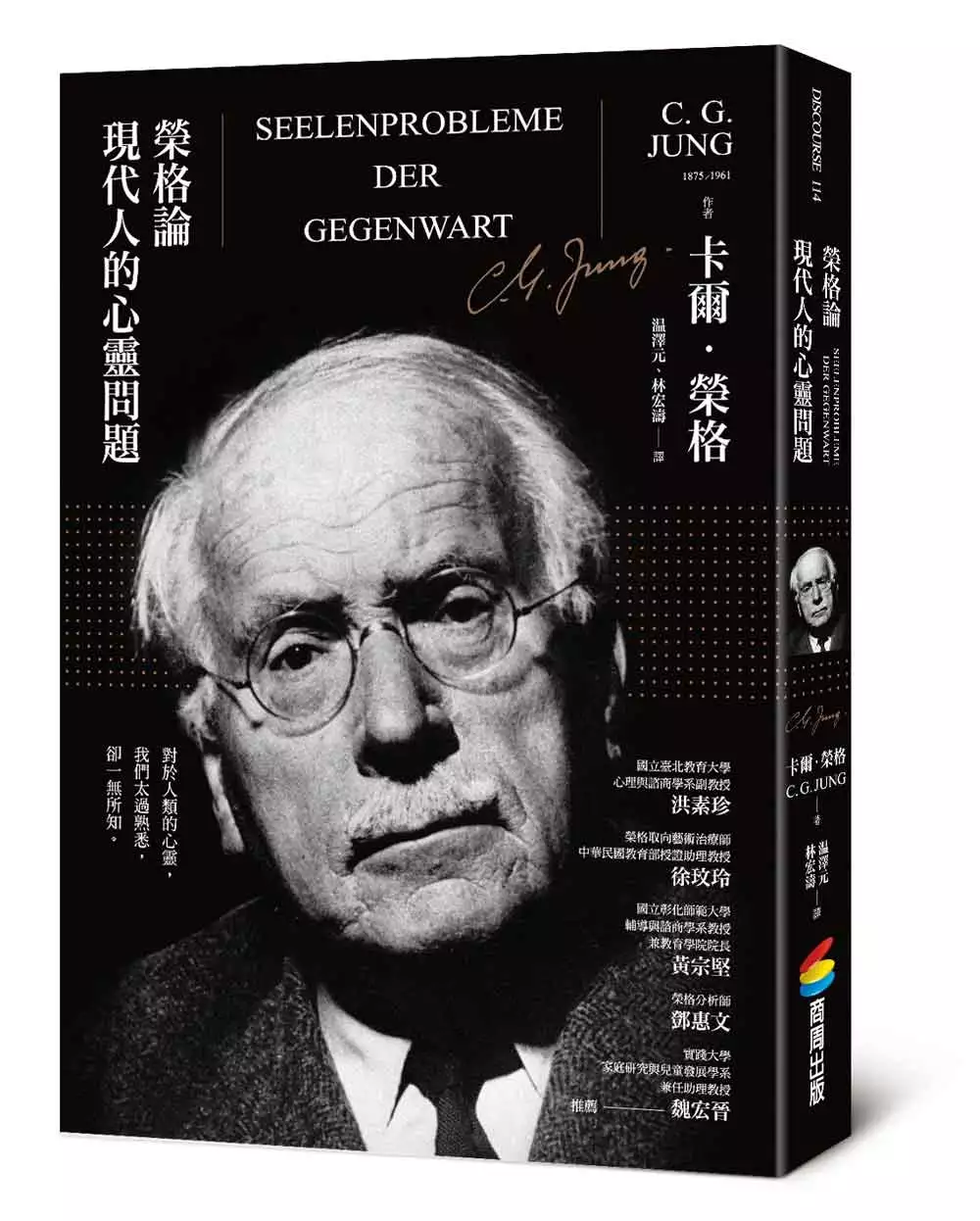

榮格論現代人的心靈問題

為了解決陪伴工作 的問題,作者卡爾.榮格 這樣論述:

對於我們的心靈,我們實在太過熟悉,卻一無所知。 洪素珍 國立臺北教育大學心理與諮商學系副教授 徐玟玲 榮格取向藝術治療師、中華民國教育部授證助理教授 黃宗堅 國立彰化師範大學輔導與諮商學系教授兼教育學院院長 鄧惠文 榮格分析師 魏宏晉 實踐大學家庭研究與兒童發展學系兼任助理教授 推薦 收錄於本書的講演和論文,都是在回答大眾對我提出的重要問題。問題的提出本身,就是我們時代的心靈問題的某個寫照。 正如這部作品的書名所指出的,它要探討的是問題,而不是解答。……比起我們的祖先,「心靈」這個大哉問讓現在許多人腸枯思竭,而這部文集正是旨在告訴讀者窮究它的方法。 ——榮格,一九三○年十二月

藉由這本演講與論文集,榮格向讀者勾勒出自己思想的輪廓,為分析心理學入門的必讀作品。 他不僅闡釋關鍵的理論概念,包括原型、無意識、自律性情結、心理類型學,也介紹心理治療的實作與應用,包括藝術治療的進行方式、人生各個年齡階段的難題、婚姻裡的心理關係,同時還觸及心理學與藝術、宗教之間的關係。 最後,榮格以宏觀的角度探究心理學對世界觀的貢獻,以及精神與生命的關係。他回顧催生心理學這門學科的心靈需求,勾勒現代人的困境,並指出具有創造力的無意識將會如何拆解又重建一切。

家的意義──從安康平宅搬遷到興隆社宅的住居經驗

為了解決陪伴工作 的問題,作者林庭瑋 這樣論述:

2016與2018年,部分居於臺北市安康平價住宅的住戶(原安康戶)遷居至鄰近的興隆社會住宅D1區和D2區,雖然就學、就業和生活的地理範圍與以往相似,但居住空間和社區組成的轉換,受訪者對於現在住所的生活經驗如何?例如:對家的感受、空間使用方式、身心狀況、家庭互動等。本研究探討原安康平宅的住戶搬遷至興隆社會住宅的居住經驗,以促使更多人真實理解其居住處境及生活。 本研究深度訪談六位原安康戶,探討在遷入社會住宅後,其對「家」有什麼想法?在其生活處境中,「家的意義」是如何建構?分析發現,居住空間、家庭互動及個人想望相互建構出家的意義。搬遷社會住宅後,部分受訪者對於能給予子女舒適的環境成長而感到欣慰,

居住空間的擴大與設備的完善,讓彼此情感較融洽的家庭開展了正向的互動體驗。在控制感方面,就個人層面,有受訪者將擴大的居住空間進行擺設,或是透過社區頂樓的菜圃栽培來呈現自我生活風格,有的則是積極參與社區活動、活絡在社群間,進而發展出自信及自我價值感;就環境層面,居住在熟悉的社區延續了日常生活的去處,但鄰里的關係則因為門戶出入空間區隔、個人特質、日常生活忙碌等因素而較為陌生。在安全感方面,電梯的門禁系統和物業管理制度使受訪者感到安全,並為此卸下心防而有更多心力從事其他活動,且願意為了居住安全遵守規則。在連續性的部分,受訪者為仍處在經濟貧窮的狀態感到不穩定,但對於能繼續住在熟悉的文山區感受到某種連續性

,未來的居住安排多傾向以文山區做為考量,然尚未有更進一步的詳細規劃。固然空間支持了受訪者發展出新的生活方式,家人才是家的意義之核心,不論住在什麼地方,家就是一家人在一起過日子。基於研究發現,本研究對於貧窮文化、社會住宅相關實務與政策提出討論與建議。

陪伴工作的網路口碑排行榜

-

#1.【康泰基金會】~繪本陪伴輔療工作坊(第1期)

【康泰基金會】~繪本陪伴輔療工作坊(第1期). 「繪本」成為現代的顯學,已經不再局限於孩童的睡前晚安故事,也開始運用於各專業領域。 因繪本文字裡的寓意不僅能與 ... 於 www.hospice.org.tw -

#2.陪伴工作坊第二場:巴生濱華中學 - AI產學研發中心

最新消息 2021年12月24日 點擊數: 866. 2021年12月10日偕同馬來西亞董總辦理陪伴工作坊,與巴生濱華中學,以線上會議方式,進行校園智慧化議題。 於 ai.nknu.edu.tw -

#3.陪伴生活坊- 未來想像與創意人才培育計畫

親愛的媽媽妳學習到了嗎? 分享是陪伴工作坊最大的重點. 而桂端老師分享到自己長期在急診室當志工的 ... 於 sites.google.com -

#4.令人羨慕?每天「只要陪伴免做事」 日男領超 ... - Yahoo奇摩新聞

怎樣的工作才會令人羨慕?錢多事少離家近,或是有錢賺、卻能「不用做事」,《路透》(Reuters)報導,一名38歲的東京男性森本庄司(Shoji Morimoto, ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#5.學務攜手深耕陪伴教育部舉辦111年度全國大專校院學生事務 ...

結合校園實務經驗以及案例分享,經由聆聽與對話的交互過程,增加各校學務長彼此之間的橫向聯繫,並促進友伴關係,使未來學務工作之推動更具助益。另也排定例行性的教育部 ... 於 www.edu.tw -

#6.居家陪伴工作職缺/工作機會-2022年9月 - 1111人力銀行

幸福企業徵人【居家陪伴工作】約352筆-居家服務員、居家服務員.、居家照服員等熱門工作急徵。1111人力銀行網羅眾多知名企業職缺,求職者找工作可依照想要的工作地區、 ... 於 www.1111.com.tw -

#7.樂齡長者藝術陪伴團體工作坊開張了 - 國軍退除役官兵輔導委員會

樂齡長者藝術陪伴團體工作坊開張了~ ... 利用多樣藝術媒材,配合低難度高成就的藝術活動,以簡單的手部操作達到激發創作和正念覺知的練習,今天(9/8)是我們第一堂喔! 於 www.vac.gov.tw -

#8.勞動部積極推動各項紓困措施陪伴勞工在疫情期間安心就業

對於受疫情影響找不到工作或工作量不足而影響生計的勞工朋友,勞動部運用「安心即時上工計畫」,結合相關政府及民間非營利組織提供符合公益的上工機會 ... 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#9.曙旅文化工作室|業師陪伴輔導計畫 - 甘樂文創

曙旅文化工作室|業師陪伴輔導計畫. #在地青年創育坊 #青年創業 #海女 #馬岡. 位於三貂角燈塔下的馬岡,是台灣的極東點,小時候住在貢寮龍門村的青年-函恩,因為騎單車 ... 於 www.thecan.com.tw -

#10.一種浪漫的生活方式|匯雲集拈花工作室陪伴每個因為感動而 ...

停留幸福的瞬間,療癒繁忙的每一天。 走進《匯雲集拈花工作室》不同於以往在咖啡店所看到的空間陳設,這裡充滿一種治癒的魔法力量,有別於一般乾燥花 ... 於 www.lovekickback.com -

#11.【勵馨想想】扶持、依附、陪伴——這就是「家」

在他們的故事中,我看見了「性別平等」的實踐:女性經濟自主及承擔能力的提升,男性不再認為育兒工作羞恥,透過了解彼此真實的想法及彼此鼓勵, ... 於 www.goh.org.tw -

#12.陪伴者賀照緹|陪紀錄片導演一起找到最適合的路

製片們舉辦了很多場工作坊,包括故事工作坊、剪輯工作坊、提案大會等。在影片製作的中後期,製片們討論的是:這部片要在何時完成,先給哪位選片人看 ... 於 mag.ncafroc.org.tw -

#13.找「陪伴老人」工作職缺機會 - 518熊班

陪伴 老人 的全部工作職缺. 全部職缺; 全職; 兼職; 打工; 派遣; 接案; 地圖找工作. 很抱歉,沒有搜尋到您要的資訊建議您: 1.確認輸入的關鍵字是否有誤。 於 www.518.com.tw -

#14.舒淇工作忙冇時間陪伴馮德倫自己搵嘢做︰冇理由一個人在家裏悶

馮德倫今日出席活動時透露將出埠傾工作,香港也有些電影計劃,希望今年可開拍。談到工作那麼忙會否沒有時間陪太太舒淇時,他笑言︰「太太比我更加多 ... 於 ol.mingpao.com -

#15.成為陪伴的力量|10/30-10/31按摩初階工作坊 - Lyra Space

成為陪伴的力量| 10/30-10/31 按摩初階工作坊. 魯道夫·史代納曾說:「在某些情況下,正確的按摩能夠取代外科醫師的手術刀。當人們領悟到自己的手中握有一種利器,而且 ... 於 lyraspace.waca.tw -

#16.「向日葵陪伴工作坊」與「望春風學堂」成果發表 - 北投社區大學

「向日葵陪伴工作坊」與「望春風學堂」成果發表由溫淑玲老師與王維真老師所帶領的向日葵陪伴生活坊及望春風學堂, 於7月18日上午在麥味登北投熊貓店 ... 於 www.btcc.org.tw -

#17.陪伴人員職缺 - Indeed 台灣

陪伴 人員職缺現於Indeed.com 招聘:托育,照顧服務員,總務人員與更多. ... 成為首位看到最新陪伴人員職缺的求職者. 電子郵件地址. 工作地點. 縣市區鄉鎮名. 全國各地. 於 tw.indeed.com -

#18.【至善友愛】陪伴,是最美的服務/ 新竹工作站妲美伊基

山裡的陪伴服務工作有時候是孤獨的) 社會新鮮人的學習與感動印象很深的是,我們去訪視個案家,案家是火災戶,災害後家裡什麼都沒有。我心裡很難過,很想自掏腰包協助 ... 於 www.zhi-shan.org -

#19.衝突陪伴工作坊

Event Description. 衝突陪伴工作坊– 愛與衝突雲端講座報名. 參加CPR 後,您是否覺得CPR營會對自己 ... 於 www.loveandconflict.org -

#20.好想生活本舖:我想就是離不開花蓮了,陪伴孩子又能做自己 ...

我們的目標是,讓國際知道有一個生活器皿品牌,不只是Made in Taiwan,而是Made in Hualien。」端木悐如、張靚妤. 亮亮和先生端木離開廣州的工作回花蓮快三年,「就是覺得 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#21.《陪伴者的戲劇百寶箱》青銀共創戲劇工作坊

學表演、學戲劇是認識自己跟他人的最佳途徑,而陪伴者、引領著、照顧者時時要關照他人、理解他人,偶爾將自己放在第一線,偶爾將自我放置後方,看似簡單的工作,其實 ... 於 www.opentix.life -

#22.自我陪伴與滋養工作坊 - 台灣薩提爾成長模式推展協會

對生命成長、自我陪伴有興趣,想提升自我陪伴和自我滋養能力者。 2. 助人工作者、父母、教師、相關科系學生。 四、講師介紹:. ◎ 李慧賢 師大附中輔導老師及諮商心理 ... 於 www.satir.org.tw -

#23.愛陪伴第6次親子手作工作坊(龍貓風車DIY~輕土創作) - 平等國小

愛陪伴第6次親子手作工作坊(龍貓風車DIY~輕土創作) ... 要感謝一直陪伴孩子成長的家長們,有你們的陪伴,孩子是幸福的,期待下一次愛陪伴課程的到來。 於 www.pdps.tp.edu.tw -

#24.【工作陪伴】聊聊昨天的破英文!虛擬同事陪你上班 ... - YouTube

【請點開資訊欄全部資訊】早安晚安或午安,我是周默✧◝(⁰▿⁰)◜✧一邊想著假日要去哪裡,一邊度過最後一點點的 工作 時刻!虛擬同事陪你上班! 於 www.youtube.com -

#25.也是公益--居家陪伴員工作點滴實錄 - 彭婉如文教基金會的部落格

她是退休幼稚園老師,覺得自己很適合居家陪伴員的特質,毅然投入這個工作。住三重的素鄉每天到內湖服務兩個家庭,陪伴兩戶老人家,並幫他們煮餐、洗衣、整 ... 於 pwrf.pixnet.net -

#26.居家陪伴員 - Art kam

居家照服員、居家照顧服務員、居家喘息等熱門工作急徵。1111人力銀行 ... 想找更多的居家陪伴相關職缺工作,就快上1111人力銀行居家老人陪伴員訓練班. 於 art-kam.com.pl -

#27.陪伴非行少年之社工觀點: 社會工作應用於少年觀護制度

在觀護工作上,透過理論進行分析與觀. 察,對於理解青少年非行問題的發生有很大. 的幫助。以下先從社工理論觀點說明陪伴少. 年的基礎。 社工理論中最常被提及使用在觀護 ... 於 www.sfaa.gov.tw -

#28.20191102悲傷陪伴輔導知能研習工作坊 - 台灣神學研究學院

悲傷陪伴輔導知能研習工作坊. 讓失去至愛者察覺與記錄身體的訊息,不但與自己對話,與至愛的對象對話,也與上帝對話,並被主的話激勵起來。透過這樣的過程,讓彼此間未 ... 於 www.tgst.edu.tw -

#29.紅鼻子醫生兒童陪伴系列工作坊

2022 紅鼻子醫生Dr.Rednose. All Rights Reserved. 我要捐款. 紅鼻子醫生兒童陪伴系列工作坊. Home · 最新消息 · 工作坊/課程; 紅鼻子醫生兒童陪伴系列工作坊. Share. 於 drn.org.tw -

#30.107年青年農民專案輔導計畫-陪伴師輔導工作坊(農委會)

活動預告 ; 行政院農業委員會臺中區農業改良場 · 107-06-08 ~ 107-06-08 · 06/08(五) 09:00-12:00 於本場推廣課階梯教室辦理107年青年農民專案輔導計畫-陪伴師輔導工作坊 ... 於 www.coa.gov.tw -

#31.陪伴,但不打擾 - Cheers快樂工作人

我自己的人生,總是在失控中尋找出路。 既然如此,為什麼要剝奪孩子探索的機會呢? 他們成長的過程中,我沒有教他們什麼,我只是陪伴著,讓他們在過程 ... 於 www.cheers.com.tw -

#32.可陪伴還可工作!披薩出自機器手,機器人同事效率會不會太好 ...

KIA Robo dog 上線了!不用把屎把尿巨可愛機器狗在工廠值夜班,人不會過勞狗也不會機器應用大爆炸,機器人同事不知道雷不雷? 於 podcasts.apple.com -

#33.陪伴者計畫 - 小草野生工作室

孩子在平常的生活中遇到了人際/情緒/生命的課題除了家長或老師這樣的角色之外有沒有好的陪伴資源? 我們能不能給予在體制內的孩子在課餘時間有多一點的陪伴? 於 www.wildgrass.org.tw -

#34.練習給予,或停下來保護自己:李育芳談《陪伴者的戲劇百寶箱 ...

兩廳院開設一系列青銀共創工作坊,以包括舞蹈、戲劇、聲音、議題對談等方式,讓青年與樂齡展開跨世代交流。沈浸於表演藝術中,隔閡、成見、歧視逐漸被 ... 於 npac-ntch.org -

#35.【助人快樂工作坊】悲傷陪伴+手作立體拼豆相框 - 活動通

【助人快樂工作坊】悲傷陪伴+手作立體拼豆相框. 在助人之前,唯有先把自己照顧好才有力量去照顧身旁的人。讓每一位走在助人路途中的人有伴前行、不再感到孤單! 於 www.accupass.com -

#36.設計參與現場-8月陪伴創作紀錄— Thinkers' Studio - 思劇場

帶入工作的經驗及觀察的累積,試著在每個類別放入相對應的關鍵字,在這個框架上以文本(內容)為演出設計製作流程的逐步思考,而劇場設計如何透過文本( ... 於 www.tkstheatre.com -

#37.性別工作平等法§15-全國法規資料庫 - 法務部

雇主於女性受僱者分娩前後,應使其停止工作,給予產假八星期;妊娠三個月以上流產者, ... 受僱者陪伴其配偶妊娠產檢或其配偶分娩時,雇主應給予陪產檢及陪產假七日。 於 law.moj.gov.tw -

#38.親子陪伴的有效途徑:“林苒名教師工作室”家庭教育研究成果

書名:親子陪伴的有效途徑:“林苒名教師工作室”家庭教育研究成果,語言:簡體中文,ISBN:9787547277492,頁數:177,出版社:吉林文史出版社,作者:鄧熠,蔡廣麗, ... 於 www.books.com.tw -

#39.書店輕音樂- 閱讀陪伴、放鬆聆聽、營造工作氛圍

Listen to 書店輕音樂- 閱讀陪伴、放鬆聆聽、營造工作氛圍on Spotify. Various Artists · Compilation · 2021 · 13 songs. 於 open.spotify.com -

#40.暖心傾聽正向陪伴|學習傾聽陪伴 - 憂鬱症

提升自己在進行傾聽陪伴工作中所需要的信心和行動力,更加認識自己在志願服務中的傾聽陪伴者的角色任務。 敦安基金會志工培訓流程 ... 於 www.dwenan.org -

#41.居服人物|退休再就業,曾琇英透過居服工作陪伴長輩 - 安可人生

踏入居服領域的契機,是當時朋友的一句話:這工作很彈性。曾琇英發現退休後學習新才藝的花費不低,再加上新買房,讓她動念如果做一份工時較為彈性的工作, ... 於 ankemedia.com -

#42.快樂陪伴員- 愛樂分工作室

愛樂分工作室. 版權所有©2022 elephantstudioec 愛樂分工作室x Love Born 樂蹦電話:03-5340120 地址:302新竹縣竹北市高鐵東二路6號5樓 ... 於 www.elephantstudioec.com -

#43.居家陪伴 - 彭婉如文教基金會

台灣社區照顧協會為了讓職業婦女可以安心工作,並創造更多女性就業機會,以「女人幫助女人」理念,成立「居家服務系統」,提供「家事管理」、「居家陪伴」等服務。 於 www.pwr.org.tw -

#44.另類工作︳38歲爸爸靠出租自己養妻活兒陪伴身旁「無所事事 ...

來自日本東京的38歲男子森本庄司(Shoji Morimoto)的工作相當特別,就是將自己「出租」,主要陪伴客戶、與他們一起吃飯及聆聽對方說話,每次預約服務 ... 於 skypost.ulifestyle.com.hk -

#45.如果能漆一面星球陪伴日常:塗料工作室BAU - FLAT43

從河狸築堤到砌磚填漿,建築的文明史始終向自然借光,而解構與重塑自然的韻律未必清脆可聞,但一直以來確實在我們的生活週遭流轉。攜手創立塗料工作 ... 於 theflat43.com -

#46.在家工作需要專門工作室?村上春樹韓文御用譯者:有孩子與狗 ...

村上春樹韓文御用譯者:有孩子與狗陪伴的客廳書桌即可 ... 原本打算要不要到某間咖啡廳說「我常常會為了轉換心情到這裡工作」以協助她的採訪,但還是 ... 於 www.gvm.com.tw -

#47.青少年陪伴工作之我思 - 臺北市西區單親家庭服務中心

曾子奇臺北市放心窩社會互助協會總幹事. 提到青少年工作的陪伴與服務,有一些價值、 ... 於 wzsingle.org.tw -

#48.夢幻爽缺!日本男子獨創「出租陪伴」工作,什麼都不做只 ...

森本庄司的「出租陪伴」工作是從4年前開始,主要的客人都是透過Twitter聯絡,至今他一共接到了約4000個案件請拓,最高紀錄同一個客人約了他270次! 於 girlstyle.com -

#49.陪伴老人工作 - Myfhub

老人陪伴與工作是否能夠同時進行,在臺灣似乎很難! 今天,是一個要補上班的星期六,按照臺灣的連續假期放假的規則為了下個星期的連假,我們辛苦的勞工朋友需要在今天補 ... 於 www.myfhub.co -

#50.【活動報名】(高雄) 4/23、4/24多元陪伴-心靈關懷與藝術治療 ...

【活動報名】(高雄) 4/23、4/24多元陪伴-心靈關懷與藝術治療工作坊 · 一、前言 · 二、課程目的: · 三、主辦單位:財團法人弘道老人福利基金會附設高雄市私立弘道居家式服務類 ... 於 www.hondao.org.tw -

#51.令人羨慕?每天「只要陪伴免做事」 日男領超高時薪工作

怎樣的工作才會令人羨慕?錢多事少離家近,或是有錢賺、卻能「不用做事」,《路透》(Reuters)報導,一名38歲的東京男性森本庄司(Shoji Morimoto, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#52.出租自己陪伴他人日男「另類工作」掀話題 - 客家電視台

日本有一個外號叫做「出租先生」的男子,工作就是把自己租出去提供陪伴服務,雖然他定義自己是「什麼都不做的人」,受到社會兩極化的評論,但是他認為 ... 於 www.hakkatv.org.tw -

#53.居家陪伴員到府守護銀髮族生活 - 公視新聞網

坐在沙發上,蔡媽媽和居家陪伴員,正開心地聊天,六十幾歲的蔡媽媽,當家人上班沒空陪她 ... 這位居家陪伴員林淑珍,今年54歲,兩年多前二度就業,投入陪伴跟照顧老人的工作, ... 於 news.pts.org.tw -

#54.1081學期社會工作實務工作坊-藝術陪伴社工實務工作坊

103學年度社會福利及社會工作知能研習 研習時間:104.05.16(六)~104.5.17(日)(計二日),上午九時至下午四時三十分。 活動地點:本校校本部(111台北市士林區華岡路55 ... 於 crydsw.pccu.edu.tw -

#55.居家服務員:陪老人聊天,月薪2.5萬元! - 臧聲遠部落格

居家陪伴員的工作輕鬆,體力負荷不大,主要任務只是「陪伴」而已,特別適合45~65歲的中年婦女從事。因為,陪伴員與被陪伴的老人家年代相近,就像是老人家的子女,可 ... 於 blog.career.com.tw -

#56.粉絲信箱:如何找出你所愛的工作職涯?

與其說引導孩子走他要走的專業(或職業),倒不如說,「如何陪伴孩子找出他所愛的工作職涯」。 我台灣父母喜歡幫孩子規劃籌謀,卻不喜歡給孩子太多 ... 於 grinews.com -

#57.陪伴工作對平宅青少年的意義__臺灣博碩士論文知識加值系統

114 · 平價住宅、陪伴工作、社區青少年、社會資本 · low-cost housing、companionship work、community youth、social capital · 被引用:2; 點閱:693; 評分: 下載:134; 收藏至 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#58.長照悲劇頻傳桃園張老師陪伴照顧者打開心鎖 - HiNet生活誌

8 天前 — 照顧者因此承受巨大壓力,例如身體負荷變大,容易疲累、情緒上常出現憤怒與憂鬱、為了照顧失能家人缺乏自己的時間,造成社交或工作關係受損、龐大的 ... 於 times.hinet.net -

#60.衛生福利部感謝全國社工及志工關懷陪伴災民及家屬共度難關

2月6日凌晨南台灣發生規模6.4強震,各級政府及民間團體立即動員大量人力物力,並抱持與時間賽跑之心情,日夜無休投入緊急救難工作。 於 dep.mohw.gov.tw -

#61.陪伴一輩子」獨居老人關懷工作成果」作品甄選比賽評審結果 ...

「「陪伴一輩子」獨居老人關懷工作成果」作品甄選比賽評審結果出爐了!最高可得8000元禮券! · 發布單位:臺南市政府社會局老人福利科 · 上版日期:100-10-28 · 修改時間:100 ... 於 sab.tainan.gov.tw -

#62.【工作坊】陪伴技巧工作坊:六堂陪伴的必修課 - 工程科技研究所

「關心,關係:六堂陪伴的必修課」陪伴技巧工作坊 本活動共分為三天六場次,歡迎您全程參與,同時亦邀請您可依照自身的時間安排,報名其中有興趣或 ... 於 etg.yuntech.edu.tw -

#63.如何兼顧工作與家庭-陪伴孩子一同成長 - 臺灣教育評論學會

如何兼顧工作與家庭-陪伴孩子一同成長. 蔡佩蓉. 國立臺北教育大學幼兒與家庭教育學系碩士在職專班. 一、前言. 經由時代的變遷,現今社會已跟. 於 www.ater.org.tw -

#64.徵才資訊-徵陪伴幼兒的工讀生 - 正修科技大學幼兒保育系

徵陪伴幼兒的工讀生. 點閱:1165; 推到: Facebook Twitter · plurk. 資料來源:幼兒保育系所; 日期:2021/08/12. ◎工作時間: 九月後每週一~五:12:50-14:50(時間可 ... 於 ecce.csu.edu.tw -

#65.高雄市長照2.0居服員(陪伴散步、家務) - 小雞上工

找尋住仁武附近的人力(有一個個案在仁武)固定做一~五16:00 -18:00也可做一三五時間也可以協助調整16:30後工作:陪伴散步、家務、洗澡(可協調是否可不做)需有:有 ... 於 www.chickpt.com.tw -

#66.陪伴庇護生/最難不是工作庇護員工勇敢出發上下班[影] - 中央社

都說送魚,不如給釣竿教釣魚。對苗栗縣的阿昌清潔庇護工場來說,最困難是「拿釣竿」,就是教導中重症庇護員工願意出門,認對路線號碼、搭客運、再轉車 ... 於 www.cna.com.tw -

#67.超夯新潮職業寵物療癒陪伴師 - 工商時報

阿德勒心理學說,「一切煩惱都來自於人際關係」。現代人生活工作壓力大,如何打造「生活共同體的感覺」,練習與他人的連結,賦予生活的勇氣? 於 ctee.com.tw -

#68.情緒陪伴與自我照顧- 就促課程 - 桃園市工作職缺地圖

情緒陪伴與自我照顧---禪繞畫與話【已額滿】 ; 2022/09/21 上午09:00-12:10 · 一般課程 · 桃園市中壢區中壢區新興路182號 · 李香盈 · 夜夢晨光工作室/負責人. 於 jobmap.tycg.gov.tw -

#69.工作犬陪伴親子講座暨比特犬飼主訓練教育講座

本校研究總中心講師級研究員羅書姍老師帶領本校工作犬訓練中心小夥伴,於(5/21)分別受邀在屏東縣潮州托育資源中心舉辦「工作犬陪伴親子講座」、屏東 ... 於 wp.npust.edu.tw -

#70.社區溫暖陪伴,失智長輩不孤單|讀專文

工作 人員只好跟著起身,繼續陪伴打球,直到老婦人精疲力竭,才真正放下球拍、好好休息。 這位女性長輩高齡86歲,患有失智症,不久前打過羽毛球,一轉頭便記憶全消。在 ... 於 health99.hpa.gov.tw -

#71.陪伴工作美好時光的膠囊咖啡機× 黃鈴芳設計師 - DECOmyplace

身為咖啡機領導品牌的Nespresso,擁有頂級咖啡製作技術,提供卡布奇諾、拿鐵咖啡等多種口味,讓您在家或工作時皆能盡情享受口感香醇的濃縮咖啡。 於 decomyplace.com -

#72.《轉載訊息》台北居家陪伴員培訓班說明會

... 方能參與培訓課程,有意願報名者說明會當天請備學費及保證金】 ◎工作內容: 術後居家照顧;或具生活自理能力的長輩陪伴、照顧、膳食、簡單家務處理(清掃、洗衣)。 於 www.familycare.org.tw -

#73.在台灣的陪伴工作 - Careerjet

找台灣的陪伴工作就上全台灣最強大的工作搜尋引擎Careerjet.tw. 於 www.careerjet.tw -

#74.學務攜手‧深耕陪伴本校承辦111年度全國大專校院學生事務工作 ...

本校承辦教育部「111年全國大專校院學生事務工作研討會」,以「學務攜手‧深耕陪伴」為主軸,於8月18日及19日由林騰蛟常務次長主持,在國立公共資訊 ... 於 cl.fcu.edu.tw -

#75.陪伴者兒少生涯教育協會|Taiwan Lifestyle Redesign ...

「格瑞思心理諮商所」長期在兒少領域耕耘、從事心理治療工作,有感於傳統對於兒童及青少年的發展及治療,過於將焦點放在「個人」,忽略「環境」所帶來的問題與影響。 於 www.mentors.org.tw -

#76.COMPANION_陪伴工作室(@companion_studio_) ... - Instagram

101 Followers, 22 Following, 68 Posts - See Instagram photos and videos from COMPANION_陪伴工作室(@companion_studio_) 於 www.instagram.com -

#77.【實習訊息(長期)】社團法人陪伴者兒少生涯教育協會社會 ...

本系設立宗旨為:秉持「以人為本、弱勢關懷、全人發展、社會正義」的教育宗旨培養社會工作與社會政策專業人才」。 依此一宗旨,根據不同學制, ... 於 www.sw.ntpu.edu.tw -

#78.居家老人陪伴員

她有人陪她有錢賺居家陪伴員主要的工作在於陪伴老人,從讀書、讀報到帶她們去看醫生,並做些簡單家事,而從事該行業的人多是50到60歲的中年失業或仍須 ... 於 pitopalvelumatilda.fi -

#79.公私協力專屬就業陪伴勞動部協助特定對象重返職場

為協助各地特定對象及就業弱勢者就業、開發工作機會與陪伴穩定就業,民間團體於服務對象開發、雇主經營、陪同面試與協助職場適應應均投注相當心力,透過就業服務員豐富 ... 於 www.wda.gov.tw -

#80.【台北】失落情感陪伴與療癒工作坊| 蘇絢慧老師,課程/講座

【課程介紹】失落,是我們從小到大都會經歷到的生命經驗,然而卻可能從來未獲得關注及足夠的陪伴,以致失落成為我們長大後最恐懼和最抗拒的經歷。往後在面對生命的失落 ... 於 www.beclass.com -

#81.當心假性陪伴!疫情居家辦公高達七成父母因工作中斷陪伴孩子 ...

面對疫期間居家辦公模糊工作與生活界線,長時間易造成親子互動中斷,父母親若缺少正確處理方式,當心影響親子陪伴品質。陳品皓老師表示:「孩子的依賴 ... 於 www.storm.mg -

#82.夢幻工作!38歲男「出租陪伴」什麼都不做爽領時薪2000元

據《路透社》報導,住在東京的38歲男子森本庄司(Shoji Morimoto),從事的工作非常特別,就是「陪伴客戶」,並以每小時1萬日圓(約台幣2193元)計價。 於 www.ettoday.net -

#83.馬雅心宇宙- 一對一深度療癒陪伴工作坊跨著三個 ... - Facebook

一對一深度療癒陪伴工作坊跨著三個週末今天終於圓滿結束一對一還是連著延時下課為的是讓每個過程經歷完整讓每個傷痛都被看見讓每個感受都被重視讓每個疑問得到解答一對 ... 於 m.facebook.com -

#84.『理解愛,表達愛』 關懷陪伴讀書會|您的一票,決定愛的力量

(3)培訓關懷種籽志工:隨著讀書會進行,經驗交流,彼此反思,學員從中學到關懷陪伴技巧,在未來關懷各地區新進器捐家屬工作中,有能力成為關懷陪伴志工,陪伴家屬走過 ... 於 www.taishincharity.org.tw -

#85.教宗:真正的教育工作者是陪伴、傾聽和對話 - Vatican News

... 教育工作者要認識到,教師的工作不是簡單地教授學生知識,而是應陪伴學生全人成長的過程。 ... 教宗方濟各接見天主教教育工作者 (Vatican Media). 於 www.vaticannews.va -

#86.曾愷玹:陪伴孩子是成就感,不是取捨也不是犧牲 - 親子天下

從《不能說的秘密》的晴依,到走入家庭的媽媽,曾愷玹兒時父母忙碌、獨立成長的經歷,使她決定暫時放下演藝工作,陪伴女兒童年。褪下明星光環的她, ... 於 www.parenting.com.tw -

#87.109年短片製作實務暨陪伴工作坊課程紀錄Part.2 - 台灣電影網

109年短片製作實務暨陪伴工作坊課程紀錄Part.2,, | 台灣電影網Taiwan Cinema. 於 taiwancinema.bamid.gov.tw -

#88.佛系男裸辭遊手好閒賺大錢?推出「陪伴出租」服務!工作範疇 ...

不過呢份獨特嘅工作卻竟然成功令佢賺到一筆可觀嘅收入,其後佢嘅特別經歷仲被寫成書及翻拍成電視劇! 森本 ... 於 holiday.presslogic.com -

#89.陪伴職人的工作道具與筆記本 - 小日子

【製偶師崔泡泡】陪伴職人的工作道具與筆記本 · 【動物溝通師Leslie】陪伴職人的工作道具與筆記本 · 【即興書法詩人何景窗】陪伴職人的工作道具與筆記本 · 【收納師Mr. 許】 ... 於 onelittleday.com.tw -

#90.陪伴者工作坊 - 臺大領導學程

透過增強陪伴者的同理傾技巧,以彌補陪伴者理論與實務上的差距。 於 leadership.ntu.edu.tw -

#91.陪伴工作推薦| 2022 年9 月| Pinkoi 亞洲領先設計購物網站

陪伴工作 的搜尋結果- 11件。你想找的陪伴工作盡在Pinkoi,新會員享APP 運費優惠,最高折NT$100!立刻逛逛百萬會員好評推薦的陪伴工作商品,Pinkoi 堅持用好品味、獨特 ... 於 www.pinkoi.com -

#92.長者陪伴|回到昆斯特草原民宿|花蓮縣壽豐鄉工作|工讀 - Yes123

花蓮縣壽豐鄉職缺。【工作內容】*陪伴長者日常活動*協助環境清潔整理。薪資:時薪170 至180元。職務類別:工讀生、護理師及護士、按摩/推拿師。休假制度:排班制。 於 www.yes123.com.tw -

#93.陪伴老人~工作心得分享@ 台籍萬能幫傭(家庭幫傭 ... - 隨意窩

工作 心情分享~短期陪伴老人三個月的工作,至今天已圓滿結束!其實這阿婆我五、六年前就去陪伴她了!當時是每日下午二小時,幫她熱飯菜,簡單的家裡清潔,陪她聊天… 於 blog.xuite.net -

#94.追求工作成就還是陪伴小孩?狂教授這樣說被讚爆- 生活- 有影

許多家長可能為了更好的薪水、更高的工作成就,想選擇換到更好的地方,但也可能因此犧牲陪伴孩子的時光,內心充滿愧疚與不安,無法做出選擇。 於 www.chinatimes.com -

#95.《老大人陪伴指南》:想為「不幸老人」奉獻人生的人

幾乎主要是高中生在問這類的問題。其中也有這樣的問題:「我想從事照顧老人家的工作。可是,家人或朋友聽了總是說『換尿布很臭,是很辛苦的工作喔』。我想 ... 於 www.thenewslens.com -

#96.孩子的教育無它,唯愛、榜樣、與陪伴:工作與生活的技術

寫了許多工作與生活的技術,不少人也經常問我:「福哥平常這麼忙,那陪伴家人的時間一定很少吧?」 哈!這你就猜錯了!我花很大量的時間,陪伴我的兩 ... 於 afu.tw -

#97.【學務處心輔組】情感教育103年11月21日輔導專業人員研習 ...

情感教育:研習工作坊-分手後的獨舞+情感失落陪伴工作坊. ○對象:輔導人員. ○活動地點:心輔組團體諮商室. ○活動時間:103年11月21日 Am8:30-16:30. ○報名網址:. 於 wdsa.nttu.edu.tw