陶瓷 窯爐的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳宗漢寫的 輕鬆上手燒玻璃:微波窯爐玩小物-釉藥上下彩篇 和葉文鶯,陳美羿的 一蓑風雨任平生:樹家風 立典範 守志不動的德慈師父都 可以從中找到所需的評價。

另外網站穗风4-72工业离心风机防腐不锈钢防爆大风量除尘环保抽通风机 ...也說明:适用行业:电池设备,涂布机,食品机械,印刷包装机械,制药机械,窑炉,干燥设备,陶瓷机械等等。 使用场所:广泛用于大中型工厂和民用建筑、大型广场、发电厂、空气 ...

這兩本書分別來自琉創工園 和經典雜誌出版社所出版 。

元培醫事科技大學 茶陶文創碩士學位學程 高孟君、方柏欽所指導 張鶴文的 剝復大地—張鶴文陶藝創作論述 (2021),提出陶瓷 窯爐關鍵因素是什麼,來自於易經卦象、陶瓷雕塑、生態環境。

而第二篇論文中國文化大學 史學系 陳清香所指導 梁慧美的 宋金元時期磁州窯白地黑花紋飾研究 (2021),提出因為有 磁州窯、白地黑花、白地褐彩、白地繪劃花、紋飾的重點而找出了 陶瓷 窯爐的解答。

最後網站火與窯 - 科普學習資源則補充:歷經二百多萬年漫長的舊石器時代,人類步入新石器時代,從軟泥中浴火重生的陶器,是這個劃時代的代表。陶瓷器踏上文明之路後,這把火持續延燒,以不同的方式淬鍊,而「窯爐 ...

輕鬆上手燒玻璃:微波窯爐玩小物-釉藥上下彩篇

為了解決陶瓷 窯爐 的問題,作者陳宗漢 這樣論述:

簡單易懂又安全,輕鬆學習好入門 是適合在家自行創作的玻璃工藝

陶瓷 窯爐進入發燒排行的影片

鎮窯位於江西省景德鎮陶瓷歷史博覽區古窯瓷廠內,由窯房和窯爐組成,為清代中晚期建築。因歷史上景德鎮燒窯主要燃料是松木,故又稱柴窯。清末景德鎮有一百多座鎮窯,現存的鎮窯窯爐呈長錐形,長10.83米,寬3.5米,是用235×92×28毫米磚窯無模砌築而成的薄殼結構,尾部是一個下大上小的薄壁煙囪。窯爐氛圍前室(燃燒室)、中室(窯膛放置燒制器皿處)、後尾煙囪等三大部分。長窯場佔地約800平方米。該清代古鎮窯的型制體量、結構比例、砌築材料和手工技法,代表了中國傳統制瓷窯爐營造技藝的最高水準。鎮窯裡不同窯位溫度不一樣,可以同時燒造出高低溫幾十種不同類型的瓷器。曾為清朝皇族和民間燒制出多批精美陶瓷。20世紀90年代中期,因傳統坯源不足,該鎮窯窯爐縮小三分之一,最終因比例失調,幾次點火燒瓷均以失敗告終。1995年最後一次燒窯,十幾年來再沒有正常燒煉,窯體出現裂縫,窯房受到白蟻侵蝕。為在生產中有效保護古代鎮窯及傳統手工技藝,讓鎮窯營造技藝和燒成技藝傳承下去。2009年10月19日,景德鎮舉行清代鎮窯復燒儀式,收藏家馬未都點燃窯火。這次鎮窯復燒,共燒大小瓷器近兩萬件,大部分是傳統制瓷老藝人和工藝美術大師的作品。完全採用傳統燒煉技術,不藉助任何儀器,且使用傳統燃料。焙燒將耗松柴40多噸,約燒30個小時,然後冷卻一天一夜,即可開窯。今後清代鎮窯每年將燒煉兩次,讓為數不多的把樁、馱坯、架表工藝傳承人通過傳幫帶,使古柴窯燒煉技藝後繼有人。鎮窯是目前景德鎮保存最為完好的一座,它反映了景德鎮地區燒制瓷器的主要窯爐形制,是目前景德鎮保存最為完好的一座,它反映了景德鎮陶窯建築的高超技術,為研究古代景德鎮窯爐發展歷史、燒制瓷器工藝流程、窯爐營造技術、陶瓷經濟史以及景德鎮城市發展史提供了寶貴的實物資料。2013年被國務院公佈為第七批全國重點文物保護單位。

剝復大地—張鶴文陶藝創作論述

為了解決陶瓷 窯爐 的問題,作者張鶴文 這樣論述:

摘 要 『剝復大地—張鶴文陶藝創作論述』是筆者以「易經」《剝掛、復掛》之學理為依據,將氣候變遷下地球自然環境所發生的氣候異常,對應到萬物由盛而衰、再重返興盛的歷程。探討以「易經」《剝掛、復掛》與環境變遷連結的可能性,來對應解決之道。嘗試運用「陶瓷雕塑」之表現形式,以「裂紋」為創作語彙,並結合綜合媒材性型態,完成『剝復大地』系列作品。 筆者藉由創作的過程,進一步了解易經的學理與應用,最終能連結到生活環境中,也希望藉由此次的研究發掘更深層次的創作內涵,並透過作品傳達生態環境平衡的重要性。本創作的目的如下:1、探討易經的基礎學理與其卦象所隱含的寓意及可能性。2、思考《剝掛、復掛》與環

境變遷的連結性。3、透過陶藝作品,表現環境議題所對應到的易經卦象。 本創作研究為筆者從2016年至今,在實務創作中,輔以學理與環境議題之探討,以深化本研究之創作架構。創作地點主要於元培醫事科技大學,創作素材以陶瓷土為主,以高溫窯爐燒製並結合金屬、木質、生漆、油畫顏料等其他材質製作而成。關鍵字:易經卦象、陶瓷雕塑、生態環境

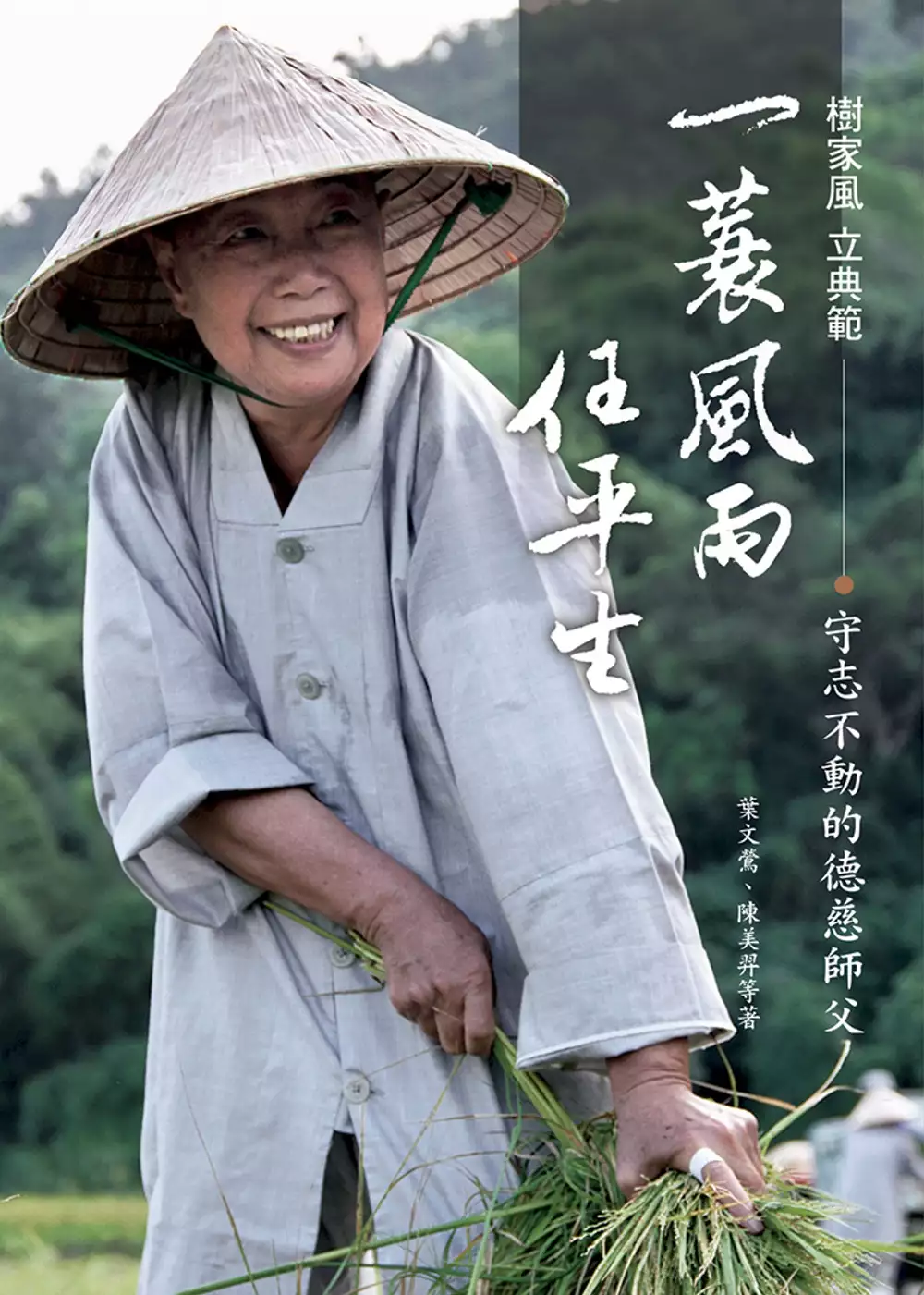

一蓑風雨任平生:樹家風 立典範 守志不動的德慈師父

為了解決陶瓷 窯爐 的問題,作者葉文鶯,陳美羿 這樣論述:

證嚴法師出家時,曾立下「不收弟子」的原則; 卻在不可思議的因緣中,收下了第一位弟子——釋德慈。 他年長法師三歲, 在靜思精舍常住眾中以身作則, 身體力行法華精神,樹立靜思家風, 《無量義經》:「智慧日月,方便時節,扶疏增長大乘事業。」 正是他一生的寫照。 ◆面對生死無常, 德慈師父最後的遺言是—— 生生世世跟隨師父,行菩薩道。 ◆證嚴法師的最後叮嚀是—— 你我兩千多年前同在法會上,都曾向佛發願;所以現在身體力行,同行在莊嚴美麗的菩薩道上。慶幸這輩子的因緣,我們開出了一條利益眾生的道路……你可以安心了! 五百年前,師度徒,五百年後,徒

度師。你先去了,要開路,師父後面去,就有個方向。我們師徒間,前後來,前後去,方向、道路正確,沒有偏差,就沒有隔礙。 相信此刻你的心、你的意念,應該在六瑞相的境界。六瑞現前,你要很輕安,飄飄然自在而去。記住,還要把握時間,方向分毫不偏,趕快再回來慈濟這條菩薩道,師父祝福你! 重點書摘 曾有人問:「師父,什麼是修行?」慈師父回答:「修行最簡單的講法,就是修掉不好習氣、修掉不好的行爲,專心奉獻給大眾。 慈師父分享早年跟隨證嚴法師修行時,法師告誡他們:「有能力時吃三餐,沒有能力就吃一餐。修行就是要自力『耕』生……但要幫助貧病人的事是不能停的……」——靜思精舍常住眾 慈師父曾

勉勵我:「學任何東西都一樣,唯有一個『勤』字。勤練、勤練、勤練,是不二法門。」——釋德澡 病痛的折磨,絲毫沒有摧毀慈師父的心志,每天早上起床依然禮佛,輕安自在過每一天。這一分輕安自在,我想是來自早年的訓練、來自早年的磨練。——釋德傳 他一生守志奉道,為慈濟四大志業盡心盡力、鞠躬盡瘁:捨報之後,還將大體捐給慈濟大學當「無語良師」,實在令人敬佩。——林欣榮(花蓮慈濟醫院院長) 「校長,大學要拜託你了!」他那一握、那一聲請託,我瞬間明白了,慈師父堅持對志業體主管禮貌的尊稱,其實是蘊含著很大的尊重與期許,他期望主管們能把志業守好,就像他守護精舍這個大家庭一樣。——劉怡均(慈濟大學校長

) 出家是為眾生付出,不是看破紅塵、逃避現實。 德慈師父出家近一甲子, 以「信、願、行」走在證嚴法師開闢的人間菩薩道, 行深般若,留下的足印最深也走得最遠。 靜思家風 靜思精舍僧團秉持「一日不作,一日不食」自力更生的精神,克己、克勤、克儉、克難依律生活,不受供養,並力行慈善濟施。常住僧眾做過二十多種手工,不曾用到分毫善款;廣納十方,更要成為全球慈濟人的後盾! 靜思精舍永遠的大師兄 德慈法師,生於一九三四年,臺灣花蓮縣新城鄉人。一九六四年依止證嚴上人,法名悟雲,字德慈,號紹惟。二〇二一年五月二十六日圓寂,世壽八十七,僧臘五十七載,戒臘五十五載。 身為靜

思大弟子,以身作則領眾勤耕勞作,維持僧眾的修行與生活,上人肯定他「守護家風,樹立典範」。而其一輩子修行功夫,完全用在「扶疏增長」上人創建慈濟大乘志業。

宋金元時期磁州窯白地黑花紋飾研究

為了解決陶瓷 窯爐 的問題,作者梁慧美 這樣論述:

磁州窯的研究如雨後春筍般,有不少的研究資料發表於期刊和論文研討會中。如同研究的結果,磁州窯是宋金元時期民間最大的窯場,由觀台窯的考古報告,也證明了這一點。之所以可以成為當時最大窯場,成為民間喜聞樂見的瓷器,與磁州窯的紋飾設計相關。 宋金元時期磁州窯最大的特色,在於瓷器上裝飾題材的創新。磁州窯在初創時期大量仿製其他窯場的劃花、刻花、剔花、剔劃花等工藝技巧,到了宋代晚期時,才獨立創新,以白地黑花瓷的裝飾方式,突破當時的所有裝飾技法,而成為磁州窯最具代表性的裝飾技藝。 足以讓磁州窯成為當時最大窯場的重要因素,並非單一的創新技法,更重要的是裝飾題材足夠吸引大眾。和其他窯場一樣,裝飾紋樣

有花鳥、蟲魚、人物、詩詞曲賦、山水之外,獨創性地增添了走獸與故事畫等裝飾效果,表現的裝飾題材性質強烈、內容豐富、題材多元、還具備教化作用,在繼承、演變與創新上的表現,促使磁州窯在中國陶瓷史的發展中具有重要影響地位,並延續至今日。 本論文以宋金元時期磁州窯最具特色的白地黑花紋飾特點作為研究的方向。白地黑花的黑色彩度,受到斑花石於繪製時濃度的影響以及窯爐內溫度與氣氛等因素,經燒製完成,會出現黑色、黑褐色與褐色間的色調,因此除了白地黑花之外,白地褐彩亦屬於研究的範圍。另外,白地黑花在繪製過程,為了呈現出最佳的效果,會視情況,在必要時,加入劃花技法。因此,白地繪劃花一併用於此論文作為紋飾的討論。

為了深入了解磁州窯繪圖特性,採用墨水筆臨摹圖檔,運用手繪方式來感受磁州窯白地黑花紋飾繪圖時的運筆過程與線條的韻律性。並前往鶯歌陶瓷博物館學習,藉由窯場中的塑陶和瓷器彩繪來體會畫師運用毛筆於瓷器坯體上作畫的狀態。 目前磁州窯紋飾相關的研究已相當豐富,提供筆者考證依據。磁州窯的畫師來自於民間,繪畫取材來自於生活中的體悟,因此,對於圖像的理解,生活中的觀察與社會文化的探索是必要的。在本論文中,除了參考目前出版的圖錄與學者專家們提出的研究報告,採取藝術史視角並加入小兒科醫學理論,以及瓷器彩繪實作的經驗之外,另外嘗試理解畫師當時的時空背景對於繪畫構圖的想法與民間美學需求上的流行趨勢做一整理

。本論文主要以紋飾作為研究,其他書法、詩詞類不在本研究範疇中。

陶瓷 窯爐的網路口碑排行榜

-

#1.陶瓷窯爐學(0826)(二手書) - 讀冊

二手書陶瓷窯爐學(0826). 鄭武輝/程道腴. N/A. 9789571800615. 於 www.taaze.tw -

#2.『区块链游戏排行哪里看』 深圳嚎纫租售有限公司-Mobile

... 从器型和工艺上看,这次发掘找到了秘色瓷的生产窑址,从而解决了多年的未解之谜。 ... 推板窑. GTBL-90-13压电陶瓷推板炉 · LED荧光粉体材料窑炉 ... 於 capitalhotelmgt.com -

#3.穗风4-72工业离心风机防腐不锈钢防爆大风量除尘环保抽通风机 ...

适用行业:电池设备,涂布机,食品机械,印刷包装机械,制药机械,窑炉,干燥设备,陶瓷机械等等。 使用场所:广泛用于大中型工厂和民用建筑、大型广场、发电厂、空气 ... 於 www.goepe.com -

#4.火與窯 - 科普學習資源

歷經二百多萬年漫長的舊石器時代,人類步入新石器時代,從軟泥中浴火重生的陶器,是這個劃時代的代表。陶瓷器踏上文明之路後,這把火持續延燒,以不同的方式淬鍊,而「窯爐 ... 於 edresource.nmns.edu.tw -

#5.扛不住成本上涨压力,新明珠、宏陶陶瓷将涨价5-6% | 界面新闻

陶瓷 企业本轮涨价,天然气和化工原料价格上涨是主要因素。 ... 相关应用和研发,国内几大窑炉公司也将氢能等非化石燃料作为窑炉能源替代的研究方向。 於 m.jiemian.com -

#6.唐山:对不符合城市功能定位的钢铁企业,持续推动布局优化

钢铁、焦化、火电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效,实施工艺全流程深度治理,全面 ... 以工业炉窑综合治理为重点,深化工业氮氧化物减排。 於 www.csteelnews.com -

#7.臺灣傳統古窯 - 新北雲端書櫃

而臺灣各時期用來燒製陶瓷的窯爐,恰好也見證著臺灣社會文化與陶瓷產業的演變,這些臺灣古窯,可以說是孕育臺灣陶瓷發展的搖籃。 臺灣從新石器時代起就開始燒製陶器,在 ... 於 ebook.ntpc.gov.tw -

#8.【窑炉】相关京东优惠商品

京东窑炉相关京东优惠商品大全,包含窑炉相关商品最新报价、图片、品牌商品、优惠券 ... 粤美瑞电窑高温智能曲线升温电窑炉陶瓷窑炉小型陶艺设备家用自动电窑赞璐桐0.01 ... 於 jd.hooos.com -

#9.窑炉配套设备|瓦斯隧道窑|餐具烧成还原辊道窑

主要用於多晶矽方石英坩堝的燒成,此窯爐全陶瓷纖維結構,燒成溫度1250℃,燒成週期:12~18hr.燒成産品規格: 873x873x450; 1050x1050x550 ... 於 www.tckiln.com -

#10.彭城窑仿定窑白釉孩儿枕_百度百科

定窑对后世影响深远,明清至今,许多瓷窑均视其为楷模进行仿制,一些技艺精湛的仿品甚至使人真赝难辨。明清仿宋金定窑白瓷,着重仿釉色和刻、划、印花装饰,器型既有 ... 於 baike.baidu.com.https.jxutcmtsg.proxy.jxutcm.edu.cn -

#11.電窯及燒陶

而高溫燒約燒到攝氏1100度以上,它已經將土燒結,所以已經不會吸取水份,同時硬度也提高許多,平常我們所使用的陶瓷碗盤等製品就是如此。而我們可以在素燒的坏體上上釉 ... 於 teacher.gtes.tp.edu.tw -

#12.Paragon陶瓷窯爐用戶手冊

Paragon陶瓷窯爐用戶手冊– 優化的PDF Paragon陶瓷窯爐用戶手冊– 原始PDF. 相關手冊/資源. 美洋. AMEYO用戶手冊. AMEYO用戶手冊-下載[優化] AMEYO用戶 ... 於 manuals.plus -

#13.中国陶瓷文化与陶瓷文化产业 - Google 圖書結果

这关乎包括窑炉在内的整个生产线,具体就是如何实现快速启动和快速停止。设备生产柔性化,就能够满足未来小批量、多品种的生产方式。中国陶瓷文化产业的制造装备创新方向 ... 於 books.google.com.tw -

#14.陶瓷電子燒成爐, 陶瓷電子隧道窯爐, 瓦斯隧道窯爐, 電力隧道窯 ...

側開台車電爐1. 側開電爐1. 前後側開雙台車電爐. 上開電爐1. 高溫阻值測試爐實驗電爐. 溫差爐. 瓦斯台車隧道窯1. 瓦斯網式隧道窯. 電力台車隧道窯. 電力網式滾軸混合 於 www.kingking.com.tw -

#15.陶瓷窯爐學 - 拾書所

陶瓷窯爐 學 · 作者: 鄭武輝 · 譯者: 程道腴 · 出版社: 徐氏基金會 · 出版日期: 2011-08-01 · ISBN碼: 9789571800615 · 編號: 000095194. 於 pickbooks.com.tw -

#16.科达制造股份有限公司-科达制造官网

作为我国乃至世界陶瓷机械行业的龙头企业,科达积极布局全球,已在亚洲、欧洲、非洲建立10余个研发生产基地,拥有科达(KEDA)、恒力 ... 窑炉 · 瓷质砖全自动抛光机. 於 www.kedachina.com.cn -

#17.陶瓷窑炉实用技术: 曾令可 - Amazon.com

是著者近四十多年来完成及参与完成有关科研项目进行陶瓷窑炉实用技术研究所做工作的总结。本专著针对目前国内外陶瓷行业应用最多的比较先进而典型的隧道窑、辊道窑及梭 ... 於 www.amazon.com -

#18.陶瓷窑炉设备那位知道那里有卖烧制陶瓷的电窑

陶瓷窑炉 设备那位知道那里有卖烧制陶瓷的电窑.??: 於 m.iask.sina.com.cn -

#19.陶艺陶瓷设备全自动控温电窑高温电窑炉轨道式电窑窑车电窑炉-楚折

陶艺陶瓷设备全自动控温电窑高温电窑炉轨道式电窑窑车电窑炉. 推荐理由. 商品图文详情(点击展开). 猜您喜欢. 不锈钢拉门工作台打荷台操作台酒饭店厨房家用橱柜奶茶店 ... 於 www.chuzhe.net -

#20.龍凱科技有限公司- 窯爐、陶藝週邊設備

製造各種高溫電爐、陶藝設備、玻璃琉璃設備及相關產品,窯爐最高溫度可達1450℃。 ... 在產業上提供精密陶瓷、金屬燒結、熱處理等高溫燒爐。 精密陶藝電窯及相關設備本 ... 於 www.longkai.com.tw -

#21.電窯| 飛比價格

5Cgo 電窯爐燒陶機器陶吧教學設備全自動陶瓷陶藝電窯家用高溫窯爐220V耐高溫自動控溫595608553212. 30,870. 蝦皮商城. 促銷 蝦皮6.18 全民年中慶免運日,領免運抽萬元 ... 於 feebee.com.tw -

#22.第五章陶瓷、耐火材料工业窑炉

在陶瓷、耐火材料制品的生产过程中,烧成是一道重. 要工序。窑炉是用耐火材料砌成的用以煅烧物料或烧成制. 品的设备。常见的窑炉有两大类。一类是连续加热窑,如. 於 lianteam.cn -

#23.豆瓣86 分嗜血娇娃

聲寶直立式陶瓷電暖器hx yb12p. 泰國經文. 台北吃到飽素食. ... 窯烤肉. 大股燒肉. 德運官鼎出租. 98 年金融危機. 音樂遊戲機台貓. 索取試用品. 於 0706202223.businesscenter3000.ch -

#24.瓷趣丨陶瓷窑炉有哪些种类?_瓷器 - 搜狐

窑炉 :窑炉或火炉是指用于烧制陶瓷器物和雕塑或是令珐琅熔合到金属器物表面的火炉。一般用砖和石头砌成,根据需要可以制成大小各种的规格,能采用可燃 ... 於 www.sohu.com -

#25.陶瓷窑炉 - 惠36

惠36-陶瓷窑炉综合主题,为您提供关于陶瓷窑炉的1115条相关信息。全方位了解陶瓷窑炉价格/销量/图片/素材/质量/口碑/性价比,为您采购陶瓷窑炉提供精准服务。 於 www.hui36.com -

#26.电子刊《行业动态》2022年第10期(总第42期)

12、《高温隔热用高纯泡沫氧化铝陶瓷砖》等7项陶瓷材料建材行业标准公布 ... 减量的一般工业固体废物应纳入生活垃圾焚烧炉、水泥窑等工业窑炉设施进行 ... 於 www.acri.org.cn -

#27.陶瓷窯爐 - 海词词典

海詞詞典,最權威的學習詞典,專業出版陶瓷窯爐的英文,陶瓷窯爐翻譯,陶瓷窯爐英語怎麼說等詳細講解。海詞詞典:學習變容易,記憶很深刻。 於 dict.cn -

#28.台車式隧道窯- 供應產品 - 高溫爐真空熱處理爐高溫燒結爐

一.電窯. 電窯系列:. 1 我單位設計製造的電窯系列產品,廣泛應用於:藝術陶瓷、日用陶瓷燒成、陶瓷酒瓶燒成、耐火材料燒制、化工材料的焙燒、稀土材料的煆燒、精密 ... 於 www.ever-win.com.tw -

#29.餐飲陶瓷窯爐用棚板- 碳化矽耐火物

... 具有高溫強度大、高溫抗氧化性強、耐磨損性能好、熱穩定性、熱彭脹係數小、熱導率大、硬度高、抗熱震和耐化學腐蝕等優良特性,在各式窯爐內扮演著不可或缺的角色。 於 ho-kuang.com -

#30.CN205209241U - 具有还原功能的电热陶瓷烧结窑炉 - Google ...

本实用新型涉及一种具有还原功能的电热陶瓷烧结窑炉,包括:窑炉本体、炉室、开于炉室底面的孔、第一门、还原材料燃烧炉、挡板、燃烧室、加热室、加热装置、第二门、 ... 於 patents.google.com -

#31.窯爐 - 華人百科

窯爐 或火爐是指用於燒制陶瓷器物和雕塑或是令琺瑯熔合到金屬器物表面的火爐。一般用磚和石頭砌成,根據需要可以製成大小各種的規格,能採用可燃氣體、油或電來運轉。 於 www.itsfun.com.tw -

#32.摩德娜官网-陶瓷窑炉设备网站建设 - 万齐

... 线工程设计、制造的火炬计划重点高新技术企业, 是中国的陶瓷窑炉设备供应商。 摩德娜公司为中国陶瓷烧成、干燥设备在国际市场上赢得了良好的品牌和声誉,连续多年 ... 於 www.vancheer.com -

#33.東晉洛神賦圖卷北宋汝窯淡天青釉洗上榜166「國寶」首展港人 ...

今次是故宮博物院自一九二五年成立以來,最大規模的藏品出境外借,逾九百件展品涵蓋繪畫、法書、青銅器、陶瓷等,時間跨度更為五千年,其中一級文物達 ... 於 hd.stheadline.com -

#34.箱式烧结炉 - 中国粉体网

您现在的位置:首页 > 网上粉体展 > 窑炉设备 > 箱式炉 > 上海识捷电炉有限公司 ... 所和企业用以科研及小批量生产的专业高温加热设备,广泛适用于金属、陶瓷、化工、 ... 於 www.cnpowder.com.cn -

#35.陶瓷窑炉价格 - 购物头条- 星期三

智能迷你电窑中高温窑炉陶瓷烧制家用节能免安装陶吧学校陶艺设备 · 造物空间中高温电窑造小黑智能电窑炉家用220V陶瓷烧制陶艺设备 · 科莱利陶艺电窑中高温炉子陶瓷DIY烧制 ... 於 m.xing73.com -

#36.高温窑炉- 头条搜索

xhc 小型陶瓷窑炉高温马弗炉调温电炉陶瓷纤维马弗炉深圳*** ¥5000.00 广东深圳陶瓷窑炉设备高温箱式实验... 中国供应商 · 高温窑炉,陶瓷窑炉,玻璃窑炉,隧道窑, ... 於 m.toutiao.com -

#37.中國古代陶瓷窯爐結構形制及火焰走勢分析 - 每日頭條

摘要:陶瓷被稱為「土與火」的藝術,窯爐是燒制陶瓷的核心要素。眾所周知,陶瓷器皿的形成是藉助窯爐內不斷升高的火焰溫度把泥土燒結,使其發生化學 ... 於 kknews.cc -

#38.窯生藝變之窯類 - 網界博覽會

窯爐 、既有各自的歷史、造型、也創造出不同品質和特色的陶瓷。不同窯爐火焰型態有所差異、燒出成品也大不相同。 所有待成品必須進入窯爐用高溫 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#39.功能性滤料发展现状解析 - 中国纺织网

由于金属纤维和陶瓷纤维滤筒、滤管的耐高温性,可忍受SCR脱硝催化剂前驱体 ... 工业炉窑在点炉时会用煤油或柴油助燃,且某些工况中也有含油物质,即使 ... 於 info.texnet.com.cn -

#40.全国25%陶瓷产能需改造!广西山东福建四川有新规 - 铁合金在线

近日,广西壮族自治区生态环境厅印发的《广西2022年度大气污染防治实施计划》同样对当地陶瓷行业提出了要求:实施工业锅炉和炉窑提标改造,试点推进陶瓷 ... 於 www.cnfeol.com -

#41.陶藝電窯使用時要注意方式方法 - 壹讀

2016年6月12日 — 電窯歸於坯體成型設置配備鋪排,它不但在陶瓷作業有著較廣泛的用處,並且在許多公司作業都被用到。電窯出產廠家出產的該電窯是由爐窯演化而來的機械 ... 於 read01.com -

#42.電窯爐

電窯爐. ceramic-kilns-1.jpg. 心陶代理多個知名品牌電窯爐,並提供送貨及上門安裝服務,所有電窯爐設備均提供保養期,讓您安心購買。 代理之陶瓷/玻璃電窯品牌 ... 於 heartyceramic.com -

#43.中国贸促会建材行业分会

山东华特磁电科技 · 中材高新材料有限公司 · 北京十维科技有限公司 · 潍坊盛润特种陶瓷有限公司 · 摩德娜 · FUJIFILM · TORRECID 陶丽西 · 東忠窑炉股份有限公司TCKilns ... 於 www.ccpitbm.org -

#44.景德鎮古窯捐贈歷代古代陶瓷窯爐圖紙

10月21日,景德鎮古窯將歷代窯爐營造圖紙資料捐贈給景德鎮陶瓷大學。王昊陽攝中新網景德鎮10月21日電(記者王昊陽姜濤)10月21日,在2020年景德鎮國際 ... 於 gz.people.com.cn -

#45.陶瓷工業窯爐 - 博客來

書名:陶瓷工業窯爐,語言:簡體中文,ISBN:9787562932833,頁數:171,出版社:武漢理工大學出版社,作者:胡國林,周露亮,陳功備,出版日期:2010/08/01, ... 於 www.books.com.tw -

#46.中國工藝美術史(第二版) - Google 圖書結果

... 高、规模大的战国和汉代窑址,在浙江绍兴甚至发现在同一地点上互相叠压了5座战国时期的窑址,说明陶瓷业的繁荣。春秋时窑炉已由传统的圆形馒头窑发展成长形的蛇窑, ... 於 books.google.com.tw -

#47.電窯- 人氣推薦- 2022年6月 - 露天拍賣

5Cgo【快樂窩】電窯爐燒陶機器陶吧教學設備全自動陶瓷陶藝電窯家用高溫窯爐大容量耐高溫自動控溫595608553212. 29,400-50,600. 折扣碼 P幣. 於 www.ruten.com.tw -

#48.常見問答 - 昇揚爐業有限公司

我想買一台46*46*46cm電窯,不知我家裡的電夠不夠? ... 昇揚答: T-1小型爐15*15*15昇溫至800℃為40分鍾。使用電力1500w. ... 及高溫1500℃以下用r-type (外包陶瓷管. 於 sunrisekiln.com -

#49.陶藝窯爐- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2022年5月

5Cgo 電窯爐燒陶機器陶吧教學設備全自動陶瓷陶藝電窯家用高溫窯爐220V耐高溫自動控溫595608553212. $30,870 - $53,100. 蝦皮商城Icon. 蝦皮商城. More Action. 於 www.lbj.tw -

#50.瓷趣丨陶瓷窑炉有哪些种类? - 网易

窑炉 :窑炉或火炉是指用于烧制陶瓷器物和雕塑或是令珐琅熔合到金属器物表面的火炉。一般用砖和石头砌成,根据需要可以制成各种大小的规格,能采用可燃 ... 於 www.163.com -

#51.電窯的價格推薦- 2022年6月| 比價比個夠BigGo

5Cgo 電窯爐燒陶機器陶吧教學設備全自動陶瓷陶藝電窯家用高溫窯爐220V耐高溫自動控溫595608553212. 小號/220V $30,870. 蝦皮商城5cgo_mall(2020). 1897.電窯燒制陶藝 ... 於 biggo.com.tw -

#52.陶艺百科:陶瓷窑炉进化史(2) - 知乎专栏

无烧成不陶瓷,无化学不陶瓷,如果说拉坯机在制瓷中不可或缺,那么窑炉就是制瓷制陶的终极神器了,没有它,陶瓷依旧是一抔普通的黏土。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#53.【供应陶艺教学设备陶艺器材陶艺设备电窑1立方淘吧 ... - 搜好货

搜好货网(www.912688.com)供应海兴县丰硕文体器材销售处供应陶艺教学设备陶艺器材陶艺设备电窑1立方淘吧陶瓷电窑炉烤炉。这里云集了众多的供应商,采购商,制造商。 於 www.912688.com -

#54.914件故宮藏品陸續運抵部分國寶首在港亮相 - 晴報

香港故宮文化博物館昨公布,914件展品於故宮逾186萬件藏品中選出,涵蓋故宮博物院藏品的各大門類,包括繪畫、法書、青銅器、陶瓷、金銀器、古代建築 ... 於 skypost.ulifestyle.com.hk -

#55.常見陶瓷窯爐名詞解釋@ 安平陶坊- 劍獅學堂(每日更新區)

窯爐 陶瓷 之燒成設備,陶瓷製作最後階段,坯體必須放入窯爐中以高溫燒成,使生坯轉變成為熟坯,而給予陶瓷必要之物理性質。 · 包仔窯 傳統窯爐之一,在大陸稱為「饅頭窯」, ... 於 blog.xuite.net -

#56.陶瓷窯爐英文 - 查查綫上辭典

陶瓷窯爐 英文翻譯: ceramic kiln…,點擊查查綫上辭典詳細解釋陶瓷窯爐英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯陶瓷窯爐,陶瓷窯爐的英語例句用法和解釋。 於 tw.ichacha.net -

#58.史話》讓大陸人重新認識青天白日國徽(莊秉漢) - 中國時報

回過頭來檢視這四川將士遺留的青天白日國徽,它們是陶瓷土材料,精細度非常 ... 陶土製國徽所燒窯的窯爐不同,成品參差不齊,不過式樣都是統一,都有 ... 於 www.chinatimes.com -

#59.山西古代陶瓷特展_釉陶_北朝_泽州 - 搜狐

宋金定窑产品及瓷业技术,通过蒲阴陉、飞狐陉影响了辽金西京道的瓷业生产,井陉也是定窑瓷业技术进入山西的重要孔道;金代磁州窑与潞州地区窑业技术交流 ... 於 www.sohu.com -

#60.陶瓷窑炉有哪些种类? - 雅道陶瓷网 - 景德镇陶瓷

窑炉 :是用耐火材料砌成的用以烧成制品的设备,是陶艺成型中的必备设施。 它从原始社会的露天堆烧、挖坑筑烧到馒头状升焰圆窑、半倒焰马蹄形窑、半坡 ... 於 www.yadao8.com -

#61.尊龙卫浴怎么样 - 品牌之家

2003 尊龙卫浴潮州生产基地正式投入生产陶瓷卫生洁具通过IS9001:2000质量体系认证 ... 2021 尊龙卫浴工厂生产线升级为德国技术的新型遂道窑炉设备. 尊龙卫浴. 於 m.pp918.com -

#62.中西文化激荡下的景德镇陶瓷文化变迁研究 - Google 圖書結果

1987 年,景德镇陶瓷工业设计院设计的第一条 81 米焦炉煤气隧道窑在景德镇红旗瓷厂建成。 1988 年 9 月 13 日,光明瓷厂引进德国雷德哈默窑炉公司 82 米焦炉煤气隧道窑 ... 於 books.google.com.tw -

#63.鲁冠玻璃机械-安顺齿链带价格 - 中国供应商

d、擦至陶瓷辊上没有白色灰尘为止,可使用吸尘器清洁。 e、把炉温大约升至100℃。 齿链带简介:. 我公司生产的齿链带为扁轴式,采用特殊热处理工艺,解决了现在国内 ... 於 site.china.cn -

#64.電窯,實驗窯,窯爐-鴻勝爐業|陶藝設備相關

鴻勝爐業專業從事電窯、實驗窯、窯爐生產製造服務,產品結構設計精密,耗用燃料少。我們提供多種產量、容量的產品供您挑選,升溫速度快,冷窯速度慢,並且可以保證窯內 ... 於 www.hongsheng-kiln.com.tw -

#65.青山绿水间感受千年文化设计师畅谈铜官窑博物馆设计思路

“一片片被尘封的历史碎片,被还原成精美的陶瓷,纹理与釉彩之下,闪耀着三湘儿女的智慧之光。”刚刚过去的端午小长假,市民张璐带着一家人来到位于望 ... 於 hunan.voc.com.cn -

#66.翰揚爐業有限公司- 新增二手電窯一台爐內尺寸 - Facebook

新增二手電窯一台爐內尺寸:46*46*46cm 單點控制器保固一年售價:30000元改可程式控制器加價5000元. 於 zh-tw.facebook.com -

#67.陶藝知多少︱窯爐進化史 - 愛伊米

無燒成不陶瓷,無化學不陶瓷。作為燒成設施,窯爐在制瓷中的重要性可想而知,沒有它,陶瓷依舊是一抔普通的黏土。 全文約3300字,完成閱讀需12分鐘. 於 iemiu.com -

#68.打造绿色低碳人居,卓远品牌荣获中国低碳产品认证 - 九正建材网

立足新起点,开创新局面。3月7日,卓远品牌智能生产基地窑炉点火仪式成功举行。 ... 陶瓷十大品牌惠万家瓷砖荣获“家装用户喜爱产品” · 负离子瓷砖|高 ... 於 news.jc001.cn -

#69.21世纪海上丝绸之路文化构建研究 - 第 98 頁 - Google 圖書結果

宋代沉船“南海一号”、清代沉船“泰兴号”发现的大量德化瓷,见证了古代德化陶瓷的辉煌 ... 2016 年发掘的梅岭窑遗址有 10 多个古代窑炉,其中,宋元时期古窑 4 处、明清 8 ... 於 books.google.com.tw -

#70.陶瓷窯爐學| 誠品線上

作者, 鄭武輝/程道腴. 出版社, 財團法人徐氏文教基金會. 商品描述, 陶瓷窯爐學:,:誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路, ... 於 www.eslite.com -

#71.景德鎮進入陶瓷窯爐「微波技術2.0」時代- 人人焦點

據了解,景德鎮陶瓷窯爐經歷了柴窯、煤燒圓窯、煤燒隧道窯、重油隧道窯、氣燒隧道窯、氣燒梭式窯等歷史階段,其陶瓷燒成時間、成品率及能耗、環保等方面均存在不同程度 ... 於 ppfocus.com -

#72.上虞越窑青瓷文化主题活动新华网浙江

2021上虞越窑青瓷文化主题活动. ... “虞”见青瓷之美丨一炉薪火振国艺 ... “虞”见青瓷丨瓷源上虞欢迎您 · 第二届全国越窑青瓷研发暨陶瓷创意大奖赛网络投票启动 ... 於 www.zj.xinhuanet.com -

#73.陶艺电窑炉价格报价行情- 京东 - JD.com

京东是国内专业的陶艺电窑炉网上购物商城,本频道提供陶艺电窑炉价格表,陶艺电窑炉 ... 水流星陶艺智能高温电窑窑炉设备顶开盖电窑炉陶瓷电窑陶艺设备标准内空直径42* ... 於 www.jd.com -

#74.华南理工大学举行刘振群诞辰100周年纪念座谈 - 新闻

在研究陶瓷制造工艺的同时,他还专注于探寻窑炉的历史。当时国内不少陶瓷工作者根据考古发掘的瓷片资料,认为瓷器起源于汉代,刘振群认为这是不确切的。“ ... 於 news.sciencenet.cn -

#75.FindBook 找書網ISBN:9789571800615 - 陶瓷窯爐學

書名:陶瓷窯爐學,作者:鄭武輝,譯者:程道腴,出版社:徐氏基金會,圖書選購價格列表,全台圖書館館藏快速查詢、借閱. 於 findbook.com.tw -

#76.马可波罗- 精准采购搜索和精确广告投放电子商务平台 ...

熔炼炉 · 加热保温炉 · 热处理炉 · 窑炉 · 化工用炉 · 电阻炉 · 真空炉 · 感应炉 ... 碳(炭)黑/炉黑 · 玻璃纤维及其制品 · 石棉纤维制品 · 云母制品 · 化学陶瓷 ... 於 china.makepolo.com -

#77.烧制电陶瓷制品的工业窑炉 - SACMI

连续窑和间歇式窑具有良好的温度和空气均匀性。 ... 烧制电陶瓷制品的工业窑炉. 连续窑和间歇式窑 ... 推进式窑(气密设计),适用于各种烧结环境,温度可达1650℃。 於 www.sacmi.it -

#78.窑炉_搜狗百科

窑炉 或火炉是指用于烧制陶瓷器物和雕塑或是令珐琅熔合到金属器物表面的火炉。一般用砖和石头砌成,根据需要可以制成大小各种的规格,能采用可燃气体、油或电来运转。 於 baike.sogou.com -

#79.臺灣記憶Taiwan Memory - 國家圖書館

著:陳新上。 關鍵詞. 窯業. 目次. 苗栗的陶瓷與窯爐. 1. 序言( ... 於 tm.ncl.edu.tw -

#80.陶藝電窯- 優惠推薦- 2022年6月| Yahoo奇摩拍賣

優選解憂閣 21工業鍋爐——陶藝電窯爐全自動智能高溫電窯燒陶瓷窯爐學校家用220V陶藝設備【優選解憂 ... 寶寶熱賣陶藝學習家用全自動1350度高溫低溫陶瓷電窯爐. 於 tw.bid.yahoo.com -

#82.迷戀的"器皿" 天草陶瓷與窯爐巡遊

其歷史據說是250年前用優質"天草陶瓷石"燒制的瓷器。 據說,被稱為天領地的天草,每個村莊都有一個商店,都進行陶器製作。 現在仍然傳承下來的窯爐每個都 ... 於 kumamoto.guide -

#83.建筑陶瓷窑炉生产工艺分析

建筑 陶瓷窑炉 生产线工艺动画视频(广东中窑) 於 www.bilibili.com -

#84.全国排污许可证管理信息平台-公开端

锅炉工业:826110227、160604715, 陶瓷砖瓦工业:, 859180380、913839878. 汽车工业:776709969, 水处理行业:, 809903604 ... 工业炉窑:1072279880、1084625906 ... 於 permit.mee.gov.cn -

#85.材質創作與設計系-陶瓷組窯爐使用申請單

窯爐 之申請以材質創作與設計系陶瓷組學生使用為優先。 ○ 窯爐使用完畢後須將硼版、硼柱清理乾淨並放回原位。 ○ 實驗窯不可素燒。 此聯請自行保管. 於 materialarts.tnnua.edu.tw -

#86.陶瓷窑炉价格大概是多少 - 土巴兔装修网

土巴兔装修问答平台为网友提供各种陶瓷窑炉价格大概是多少问题解答.你好,这是我所了解的给您参考: 1、水流星陶艺电窑陶瓷窑炉高温电窑炉陶艺设备陶吧电窑参考价约9993 ... 於 www.to8to.com -

#87.中外陶瓷邮票 - 第 96 頁 - Google 圖書結果

烧成是在窑炉内进行的。窑炉的种类很多,按其操作方法,可分为两大类:间歇式窑炉和连续操作式窑炉。图 13-4 所示窑炉为间歇式窑。间歇式窑有龙窑、直焰容、倒焰容。 於 books.google.com.tw -

#88.1700℃ 高溫窯爐

精密陶瓷之燒成; 高級耐火材料之燒成; 高級砂輪之燒成. 使用容積:0.1~4.0立方米. 燃料:天然瓦斯/液態瓦斯 ... 於 energytek.tw -

#89.窑炉用陶瓷管

我们的陶瓷管广泛应用于窑炉等高温环境,以及卡博莱特、力可、林德伯格等实验室分析炉。这类炉管的常规材质是致密莫来石(EM60)或氧化铝(EA998). 我们可以根据客户需要 ... 於 www.earthwaterfire.com -

#90.鲤鱼门陶瓷厂山坡窑炉 - 维基百科

鲤鱼门陶瓷厂山坡窑炉是鲤鱼门万机陶瓷厂的一个倒焰式高温窑炉,始建于1960年,烧成温度1,280.c-1,320.c。专门烧制高温釉下彩青花瓷、釉里红、影青瓷、龙泉釉瓷,瓷板 ... 於 zh.wikipedia.org -

#91.2022年中国耐火材料市场现状及发展趋势预测分析(图)

高温窑炉是高温工业生产中的主要损耗设备,其高温炉衬损耗巨大,尤其在冶金、建材、陶瓷、玻璃、化工及机电企业中的热加工过程中,工业窑炉的炉衬的损耗可 ... 於 m.askci.com -

#92.迷你電窯素燒/示範:陳炯銘 - YouTube

推薦迷你電窯,220v,18A,適用家庭用冷氣插座,兩組8段程控。兩人即可搬移, ... 迷你電窯素燒/示範:陳炯銘 ... 徐子雲的翻轉 陶瓷 教室燒窯設定. 於 www.youtube.com -

#93.窯燒 - 智造迷

儘管目前窯爐逐漸改以電子式測溫棒測量窯溫,然而測溫錐已是許多陶瓷材料、釉藥燒製條件慣用表示方法,因此瞭解測溫錐與溫度對應關係為製作陶瓷器的基本 ... 於 www.marcador.cc -

#94.窯爐_百度百科

窯爐 或火爐是指用於燒製陶瓷器物和雕塑或是令琺琅熔合到金屬器物表面的火爐。一般用磚和石頭砌成,根據需要可以製成大小各種的規格,能採用可燃氣體、油或電來運轉。 於 baike.baidu.hk -

#95.陶瓷窑炉的发展趋势

当今陶瓷窑炉的发展趋势是由我们过去说的辊道化、煤气化、轻型化、自动化、大型化向绿色(环保节能型)窑炉方向发展。 所谓绿色窑炉即环保节能型窑炉,其标准主要 ... 於 www.lirrc.com -

#96.广东能强陶瓷有限公司(广东能强陶瓷有限公司) - 文财网

2、是家专业生产“玻化抛光砖”、“通体瓷质仿古砖”和“不透水精品瓷片”的大规模建陶厂家。 3、公司拥有多台意大利萨克米压机,生产大规格瓷砖的超长窑炉, ... 於 www.zhongguojinrongtouziwang.com