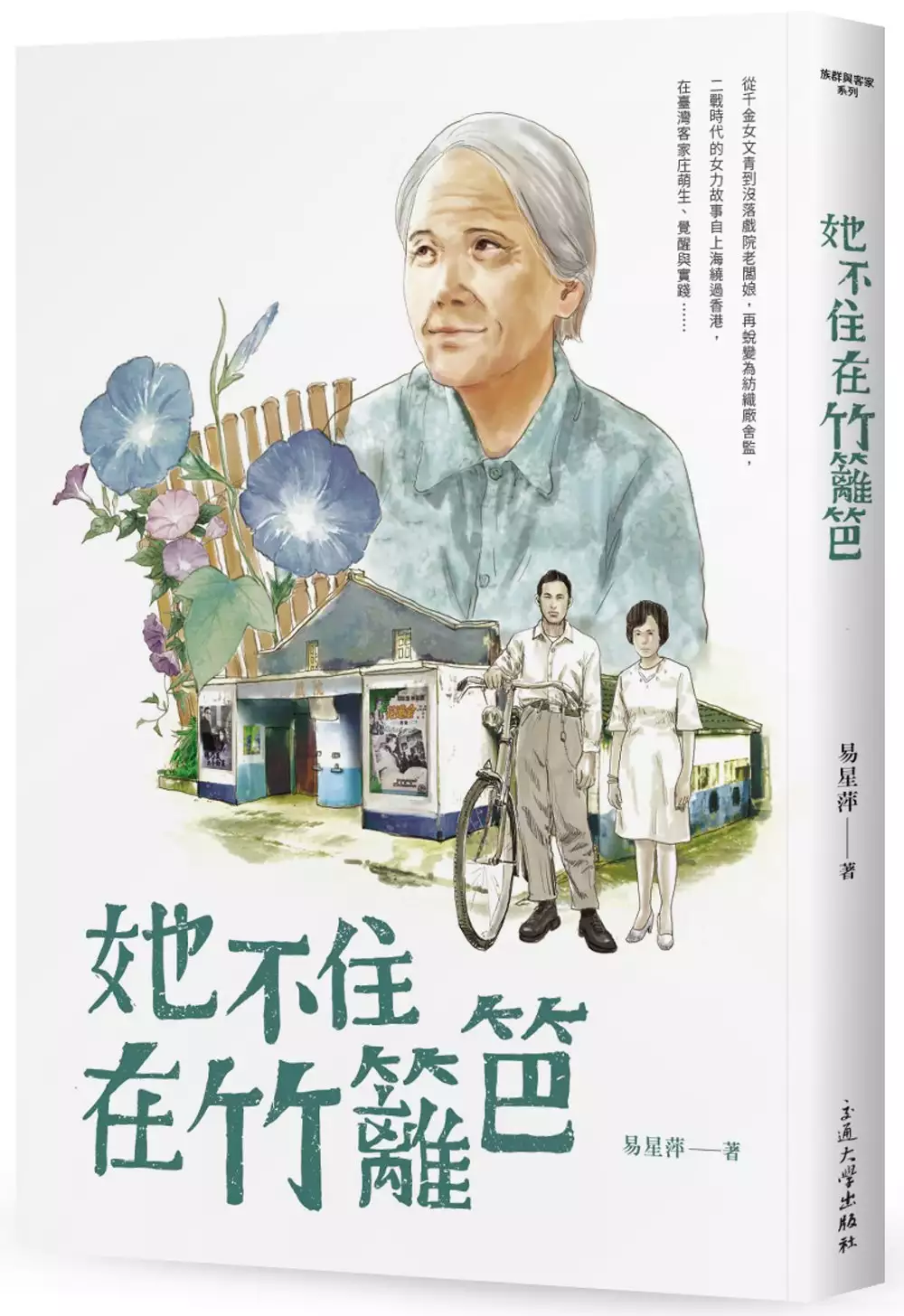

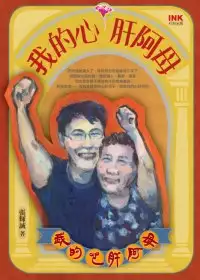

陽明老人公寓青銀共居的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦易星萍寫的 她不住在竹籬笆 和張輝誠的 我的心肝阿母都 可以從中找到所需的評價。

另外網站打造高齡及弱勢居住友善環境(台北畫刊109年10月) | 臺北旅遊網也說明:因此,台北市政府在2017年首度結合恆安老人長期照顧中心及中國文化大學,推動「陽明老人公寓青銀共居實驗方案」,以大二以上學生為招租對象,學生須 ...

這兩本書分別來自國立陽明交通大學 和印刻所出版 。

逢甲大學 土地管理學系 楊賀雯所指導 洪嘉妤的 青年人參與老人住宅之共居研究- 以臺北市陽明老人公寓為例 (2021),提出陽明老人公寓青銀共居關鍵因素是什麼,來自於老人住宅、共同居住、青銀共居、臺北市陽明老人公寓。

最後網站長輩不孤單! 青銀共居成高齡社會新興模式 - Tvbs新聞則補充:根據內政部統計,107年3月底,台灣65歲以上人口達331萬人,佔總人口14.1%,正式邁入高齡社會,而目前這樣的青銀共居,除了台北市的陽明老人公寓外,還 ...

她不住在竹籬笆

為了解決陽明老人公寓青銀共居 的問題,作者易星萍 這樣論述:

嫁給安徽男人的浙江女人, 從上海「離散」到臺灣客家庄的人生傳記。 本書記述民國38年自中國大陸輾轉來臺、非軍系背景的外省女人江志如的生命史,透過她的口述,從而理解她過去的生活場域、主觀的經驗感受、日常行動與實踐,以及她所處的社會文化脈絡。 她如何以自己的步調融入臺灣這片土地,為何與本省人(客家人)靠得這麼近?如果像她這樣的外省人已在地化,還能再被視為「外」省人嗎?她的故事,為巨變的時代寫下屬於女性溫柔卻擲地有聲的註腳。 ◆二戰時代的女力故事,自上海繞過香港,在臺灣客家庄萌生、覺醒與實踐 「志如的母親有胃病,看了好久醫生都沒有起色,志如母親乾弟的父親便介紹她吃一種很有效的

藥──鴉片。」 「十九歲的時候,為了家計去舞廳當舞女,那時候也不知道當舞女不正當,只想說陪人家跳舞還可以賺些錢,後來才知道當舞女不好。」 「沉重的壓力讓王先生脾氣更加暴躁,時常把脾氣發洩在妻子身上,感到屈辱的志如開始怨恨丈夫,這樁以買賣為基礎的婚姻很快就出現裂痕。」 ◆從千金女文青到沒落戲院老闆娘,再蛻變為紡織廠舍監 「三十歲出頭的志如,一個語言不通的外省少婦帶著四個年幼的孩子,留在陌生的客家農村,孤苦地守著苟延殘喘的戲院。」 「那個年代,一般農家往往只能勉強供應一、二個比較聰明的孩子讀書升學,而且通常是男孩子才有機會。貧窮如王家,竟然支持三個女兒讀書?」

「傳統上『男主外,女主內』的觀念讓志如卡在去與不去的掙扎中,一顆心掛慮著孩子,強忍著相思之苦,勉強自己面對工作上的挑戰,但不時受到女工們的刁難閒語,心裡累積的情緒逐漸滿溢。」 本書特色 1.文字洗鍊,以真人真事記述大時代變遷下的女性生命史,展現與探討女性主體意識的萌生與強化過程。 2.情理並重,引領讀者沒有壓力的流動於田野資料與學術討論之間,對當代臺灣社會族群文獻的深化和累積具有貢獻。 3.架構扎實,將豐富的女性生命史連結歷史脈絡,述說三十年大時代政治氛圍的轉變、經濟環境的變動等。 4.跳脫刻板,探討「外省」女人融入客庄生活的本土化經驗,翻轉臺灣社會對於外省人的理解和認識。

專文推薦 「絕大多數對『外省人』的論述集中在由跟隨國民黨潰逃到臺灣來的軍人,而本書具體顯示了外省人另一個面向的故事。」──王雅各(國立臺北大學社會學系兼任教授) 「『不在竹籬笆』的她們是臺灣的集體記憶,也是大時代變遷歷史的見證者。」──張典婉(資深媒體工作者,作家) 「這是非典型外省家庭故事,不在眷村,黨國也不是重點,反而是在客家庄,保存了當年那些渡海的青年男女,所經歷的傷痛、思鄉、適應與歡愉的生命故事記憶。」──羅烈師(國立交通大學人文社會學系副教授) 作者簡介 易星萍 來自外省與客家融合的家庭,幸運地在擁有多元族群文化的臺灣成長,成為常民生活中感受與掙

扎的職業婦女,小心翼翼走在傳統與現代的分界線上,努力扮演各種腳色。或許傳統多一點,對社會的關懷也多一點,相信只要不抗拒前進,人生不會白走這一遭。 東吳大學中文系、國立交通大學客家文化學院客家社會與文化教師碩士在職專班碩士,現為客庄小鎮的高中老師。 「流轉․她們的故事」系列叢書主編/羅烈師 國立交通大學客家文化學院人文社會學系副教授。研究興趣包含客家研究、漢人地方社會、民間信仰、臺灣史、社區營造及客語復興等。 封面插畫者簡介 阮光民 漫畫家,擅長刻畫臺灣社會溫暖的人情與價值,多次榮獲漫畫大獎,作品《東華春理髮廳》與《用九柑仔店》曾被改編成電視劇。

推薦序 每個人心中都有一處桃花源/王雅各 推薦序 大時代遷徒下的外省女性與客庄往事/張典婉 主編序 羅烈師 自序 卷一 劇變的中國.走調的青春 國.動盪/家.羽翼/巢.傾覆/善.珍寶/嫁.買賣/富.折磨/變.遠離 卷二 改治的潭門.苦難的歲月 赤禍.流徙/臺灣.貧窮/戲院.苦難/廚工.破繭/兒女.希望/基督.力量/鄰里.印象 卷三 飛躍的經濟.落地的家族 舍監. 蛻變/ 高薪. 支柱/ 投資. 起飛/ 尾聲.退休 後記 註解 自序 與她的第一次約會 初夏寧靜的午后,屋外蟬聲唧唧。我坐在一幢頗有屋齡的二樓公寓裡,保持著端莊的樣子,力圖給初次見面的她一個好印象

,雖然我們已經通過一次電話。 她,就坐在我面前一張單人籐椅上,開過髋關節手術的腿上蓋著一件毛巾被,一個瘦小萎縮的女子。 一頭銀白色短髮,攏入耳後,梳理得一絲不苟。滿是皺紋的臉,依然擁有白晳粉透的皮膚和精緻的五官。明亮的雙眼溫柔地看著我,淺淺的笑著;一身老婦的家常單衣也掩不去她嫻雅的氣質。「她年輕時該是多麼美麗的女子啊!」我心裡偷偷地想著。 二○○七年五月十一日星期五,我們第一次見面,在臺北。 活在動盪下的大時代女性 她是紡織廠女舍舍監; 她是臺灣戲院老板娘; 她是上海布商夫人; 她是舞女; 她是富家千金; 她是──江志如。 高齡八十二歲的

江志如,與當時三十五歲的我,就在這臺北的老公寓展開長達十一個月的午后約會。宛若一對祖孫話家常,一點一點揭開她的人生,為巨變的時代寫下屬於女性溫柔卻擲地有聲的註腳。 震驚接二連三 其實,關於接受採訪,披露個人甚或家族隱私,江志如的子女是反對的。 我們第一次在江宅見面,當著我的面,與她同住的女兒再三委婉地表達她們的反對與擔心,希望母親能改變心意。我杵在那陽光溫煦的客廳,看著櫃子上她們父親的照片,有點尶尬;也為受訪人和她的家人在這其中的掙扎與爭執感到抱歉,並擔心訪談還沒開始就要胎死腹中,畢竟年事已高的老人家在重要事情上通常由子女代為決定。但是江志如只有揮揮手,說「我已經決定了。」她

的女兒不再吭聲,迅速收拾好東西,客氣有禮的跟我招呼幾句,就帶著外傭出門了。 看著她們離去的背影,我驚奇眼前白髮如銀的老太太竟有如此高的自主性? 面對眼前高齡八十二歲的外省老奶奶,我企圖盡快建立關係。 我算是外省子弟──祖父母隨國民政府撤退來臺,當時尚在襁褓的父親則是在臺灣成長與求學,短暫居住在客家庄時與客家籍的母親相戀,進而共組家庭。母親進入外省家庭為媳,又在福佬人為多的都市打拚,她平時並不說客語,客家人的身分只有在與娘家親戚往來時才會彰顯。因此,我一直在相當「純淨」的外省家庭長大。從求學到工作,只要碰上外省人,不管是同輩或長輩,相似的家庭背景往往很快地就能拉近我們彼此的距離

,而產生親切的感覺,這是許多外省子弟的經驗,我也不例外。 於是,我自然地使出「我也是外省人」的招數,再追加「我爺爺和爸爸都是軍人」的靈藥,卻只得到老奶奶淡漠的禮貌性回應。這無往不利的一招,竟然踢到鐵板!我心裡滿是震撼和疑惑。 之後的訪談,只要提及老潭門的客家人,這外省老奶奶盡是眉開眼笑,話語中充滿友善與好感;而話題一拉到外省人,熱烈的空氣瞬間降溫,凍出我滿頭的問號。 「不像外省人的外省人!」 當我心裡這樣想的時候,我忽然疑惑起「外省人」的本質是什麼?「外省人」如何看待「外省人」?也好奇像老奶奶這樣第一代的外省人是如何與本省人靠得這麼近?如果像她這樣的外省人已在地化,還能

再被視為「外」省人嗎? 我小小的願望 本書初稿完成於九十七年,至今已有十二年了,但相較於當時臺灣大環境的省籍情結,現在的政治氛圍可說是更加激情而盲目,加上自媒體發展蓬勃,臺灣本土化的腳步愈來愈快,而且是唯一顯學。絕大多數的本土論述、愛臺灣的口號,外省人總是被排除在外,甚或拿來祭旗。即使從國民政府來臺已逾七十年,當年來臺的外省人也已落地綿衍至第三代、第四代了,「外省人」這個身分,與主流的本土化論述扞格,似乎仍不斷被污名化。 臺灣之光──國際名導李安,也是外省人第二代的他曾說: 「在現實的世界裡,我一輩子都是外人。何處是家我也難以歸屬,不像有些人那麼的清楚。在臺灣我是外省人

,到美國是外國人,回大陸做臺胞,其中有身不由己、也有自我的選擇。命中註定,我這輩子就是做外人。這裡面有臺灣情、有中國結、有美國夢,但都沒有落實。久而久之,竟然心生「天涯住穩歸心懶」之感,反而在電影的想像世界裡面,我覓得暫時的安身之地。」 這是多麼深的生命之歎?如果連臺灣之光都深受這種霸凌的傷害,遑論一般外省人及其後代?難道,後來與先到永遠是互斥的南北磁極嗎? 江志如,將在這股激昂盲目的政治潮流中,為臺灣社會的「歷史」補上另一種聲音。她的故事呈現一位女性、非軍系背景的外省人,如何以自己的步調融入臺灣這片土地;也試圖為當前污名化、被強迫同質化的外省人展現另一種形象,證明外省人作為一種族

群建構的不適當性。 (全文未完) 巢.傾覆 好景不常。志如的母親有胃病,看了好久醫生都沒有起色,志如母親乾弟的父親便介紹她吃一種很有效的藥──鴉片。 鴉片是弱化中國的元兇之一,滿清政府曾經強力禁絕;民國初年,袁世凱在任總統期間亦持續取締鴉片,迫使許多鴉片公司撤至租界區,取締成效良好。民國六年,滿清遜帝溥儀在軍閥張勳的支持下復辟,雖迅速被其他軍閥圍剿敉平,然而軍閥因此佔據了政治舞臺,而部分軍閥為籌財源,在佔領地種植及販賣鴉片,使得鴉片死灰復燃,荼毒中國人民的身心健康,摧毀許多家庭。 因為鴉片一吃就不痛,志如的母親也就漸漸產生依賴,終於成癮。家裡開銷本來就大,加上吸鴉片,丈夫賺得又不多,

志如的母親只能耗用自己的積蓄。在志如八、九歲的時候,母親告訴她,家裡沒有錢了,她為此焦急卻又無能為力: 「我年紀小小的就很擔心,可能我比較會想吧!我就想家裡該怎麼辦,可是我又不能幫什麼忙,所以啊,我現在不會告訴小孩他們幫不了的事情。他們幫不上忙,只會讓他們擔心,不好。」 這件事在當時年紀尚小的志如心裡留下震撼且難以磨滅的印象,對家庭的責任感開始在她心裡扎根,也深深影響她日後教育下一代的想法。 不幸的是,有次志如的父親放假,從上海回到家來,妻子告訴他鴉片一吃就有精神,志如的父親竟然也跟著吃起來。有了鴉片癮,早上起不來,沒辦法教書,書也就不教了。除了父母,志如的哥哥,也就是江家的長子,也吸上了。一

家有三口人吸毒,花費很大,又沒有收入,存款用完了,只好把米店賣了。當賣米店的錢也用光了,就向朋友舉債,債還不了,終究走上破產的地步。民國二十六年,志如小學剛畢業,中國爆發蘆溝橋事變,中日戰爭開打,處處烽火,破產的江家在志如父親的帶領之下,在混亂中舉家搬遷上海。離開浙江的時候,志如的母親還不忘帶走家裡的傭人: 「破產了就全家搬到上海,連傭人都帶走,我母親啊什麼都不會,沒有傭人不行,家裡一直有傭人燒飯洗衣。」 志如的母親自小就是千金大小姐,日常生活的料理是少不了傭人的,所以即使在破產避債期間,江家仍有傭人服侍。志如也一直過著有傭人服侍的大小姐和婚後少奶奶的生活,直到她隨丈夫漂洋過海到臺灣為止。[…

]

陽明老人公寓青銀共居進入發燒排行的影片

④ 柯文哲 選前之夜

日期:11月23日(五)

時間:園遊會 16:00 晚會 18:00

地點:四四南村旁停車場(101捷運站2號出口)

活動頁,手刀按參加

https://www.facebook.com/events/252899518739642/

-

【你的一票,決定臺灣的歷史!】

演說全文:

各位市民朋友,teamKP 的伙伴們,我剛剛從北門邊下車,穿過北門,走過北門的廣場,來到這個臺上,內心非常的激動。

1884 年,北門城就蓋好了,134 年來,經過滿清、日本、中華民國三個時期,北門見證了臺北城的發展。

但是,以北門為中心的西區門戶計畫也是柯文哲改革臺北市政的起點。2014 年,12 月 25 日我就任臺北市長,當天晚上我就把那一條完工 8 年從來沒有用過的忠孝西路公車專用道拆掉。從此,「軸線翻轉、舊城復興」不再是政治宣傳口號,我們一步一步地實現它了,我們用一個晚上把忠孝西路公車專用道拆掉;以六天的時間,拆掉忠孝橋引道,讓北門重現天日;我們拆掉了國光客運,重現臺北行旅廣場。

現在,從北門到臺北火車站,它是一個視野遼闊的公園;我們為了保存歷史文化,把三井倉庫重新遷建,在上個月也已經開幕了;我們重建北門廣場,路型也重整了,交通還是維持順暢。

現在,北門是我們臺灣的國門,法國的巴黎有凱旋門,我們臺灣的臺北有北門,臺北燈節連續兩年在西門町舉辦,從北門到西門町在 9 天的時間,有 350 萬的人潮在這裡,在未來的時間,郵政博物館、鐵道博物館、雙子星會陸續開幕,北門在未來的時間,還是會繼續見證臺北的發展。

北門會是臺北人覺得驕傲的地方,臺灣在 20 年前是亞洲四小龍第一名,現在幾乎都快保不住。可以存留在亞洲四小龍,2014 年我以推倒藍綠的高牆為號召,也在大家的支持下進入臺北市政府,我當臺北市長這 4 年來,我常常在思考,為什麼在這過去 20 年當中,臺灣逐漸地落後?

以前,我們國民所得比南韓多 4 千美金;現在,我們是輸給南韓 6 千美金,也就是說,在過去 20 年當中,我們被南韓逆轉了將近 1 萬塊美金。到底問題是出在哪裡?

我要跟大家講,其實比藍綠更重要的是黑白,比統獨更重要的是是非,臺灣的政黨政治已經變成了幫派政治。

因為,只要你是跟我同一黨的,不管你做什麼壞事,我都要 cover 你,反過來,只要你跟我不是同一黨的,不管你要做什麼事,我就要杯葛你。

臺灣的現況,就是個人的利益大於派系的利益,派系的利益大於政黨的利益,政黨的利益大於國家的利益。我以前在臺大當醫生的時候,難道有病人送到急診處,我就要先問他說,你是國民黨還是民進黨的?沒有呀,他們就是病人。同樣的,我當臺北市長,每一位市民不管他是民進黨的、國民黨的,他就是臺北市民,就是我服務的對象。

我們臺北市政府的首長,從新黨到民進黨都有,我對議會不管是藍綠的議員,只要你講的有道理,我都會去幫忙去做,其實,如果能夠把人民的福祉當做是最重要的,其實,中央跟地方不應當有矛盾,藍綠兩黨之間,也不應當有這麼強烈的鬥爭。

我當這市長這四年來,星期一到星期五每天早上七點半準時開工,工作到晚上十點,禮拜六、禮拜天繼續到各地方去走。我都去拜訪里長、商圈、企業,我都問他們說,有什麼是我們可以幫忙的?我自詡我們是一個服務的團隊,而不是管理的團隊,因為人民繳稅金給政府,是要政府來服務他的,不是叫政府來管他的。

所以,臺北市政府必須是一個服務的團隊,開放政府、全民參與、公開透明,這是我的政治理念,我進入臺北市政府秉持這個概念,我們有 i-Voting、有參與式預算、有各種公私協力的平台,我們有青年事務委員會、我們有公民參與委員會、廉政透明委員,我們讓市民可以直接進來參與市政,也監督我們的市政。

我問大家,在 2014 年上一次選舉那一年,每天晚上 call-in 節目,不管是大巨蛋、美河市、雙子星、松菸、三創、三中案、國發院案,每天晚上疑雲重重。我問大家,柯文哲當臺北市長,過去這四年來,我們有哪一個重大工程上過晚上 call-in 節目?其實,藍綠兩黨不是拿顯微鏡,不是拿放大鏡,他們是拿電子顯微鏡來看,還是查不到。

過去四年,臺北市政府的一級首長有因為弊案而下台的嗎?你們去看看其他的縣市,有多少首長是因為弊案下台?我當臺北市長用人唯才,我們建立了文官的遴選制度,也因為有這種公平的升遷制度,臺北市的公務員開始相信,他們只要認真做事就有機會升遷。

在以前,聽說都是市長室一通電話,說這次科長是升誰。現在沒有這種問題了,每一個文官都開始相信,他們不用只看首長的臉色,他們只要認真做事就會升官,這是重建中國的文官制度。

我們尊重專業,其實今年的颱風假就是典型的照妖鏡。如果氣象團隊都跟你講,明天早上最大陣風是 7 級,我們要最大陣風 10 級才可以放颱風假,可是整個北台灣只有臺北市跟基隆市是正常上班,其他的縣市都在放颱風假,你想想看,像這種事情發生以後,你如何要求公務員可以秉持專業做事,很困難。

同樣的,我當臺北市長,我都鼓勵公務員創新,我給年輕人機會,讓他們放手去做,不管是臺北燈節、世大運就是這樣成功的。我當臺北市長,也讓臺北市的公務員可以依法行政,公平的執政,你想想看,我是現任的臺北市長,我的競選辦公室才開幕 2 個禮拜就被建管處抄掉了,這才是我的驕傲,因為我們臺北市的公務員,真的可以開始依法行政了。

我當市長,到現在還不到 4 年,我已經還債 530 億,我當市長的前一年,我們臺北市的利息一年是 29 億,到去年已經降到 7 億。

在這個地方,我要跟市民朋友講一個很嚴肅的問題。我們必須嚴守財政紀律,我要跟大家講兩個觀念,第一、欠債是要還錢的,如果欠債不用還錢,我現在就向你借;第二、欠債是要繳利息的,所以我們嚴守財政紀律,絕不債留子孫,因為國家的錢都是來自人民,我們用他們的錢要當自己的錢一樣謹慎小心。

其實政治很簡單,三個原則;對的事情做、不對事情不要做、認真做,講完了。

但是,它需要很大毅力去堅持,其實臺灣政壇不需要發現問題的人,也不需要解釋問題的人,我們只需要解決問題的人。

我當市長這段時間,其實我對臺灣政治是有憂心的。各政黨不應當以仇恨當作政黨動力。坦白講,統獨是個假議題。因為美國現階段不可能讓臺灣跟中國統一,造成太平洋防線的缺口;同樣的,美國也不會同意臺灣真的搞台獨,去激怒中國。統獨是個假議題,可是兩個黨假戲真做,用仇恨驅動他們的政治。

同樣的,坦白講,從 2014 太陽花學運,我就發現臺灣的確是有世代衝突,我們要試著要建立世代共融社會。我當市長常常在講說,如何讓不同世代可以和諧在社會生存。所以比方說陽明老人公寓,我還開放一些空間,讓文化大學學生可以進去住,只要求他們能夠陪老人講講話,或帶老人出去玩,這叫做青銀共居,就是讓年輕人跟老人可以一起生活。

同樣的,現在小學有餘裕空間,我們有祖孫共學、樂齡學堂,就是阿公阿嬤帶孫子去上小學時候,他的孫子去上課,他們老人在旁邊也開一班,大家也在上課,這叫做祖孫共學、樂齡學堂。

同樣的,我們文山區智慧老人養老院,我也在裡面弄了一個小小小幼稚園,讓老人跟小 Baby 可以一起生活。其實我們應該建立和諧世代共融的社會,可是還是有些政黨用重陽敬老金,引發世代仇恨,我覺得這個是不對的。

在這場選舉當中,我也秉持不要打負面選舉的精神,其實我要告訴各政黨,不要再口水了,因為講別人壞話,你自己不會變好。在這場選舉過程當中,抹黑、抹黃、抹紅各種手段還是跑出來,坦白講,我還蠻驚訝,怎麼跑出一個葛特曼出來。更奇怪,四年前國民黨打這個題目,四年後民進黨也打這個題目,坦白講,我還真的蠻驚訝,其實我們臺灣需要解決問題的人,我們不需要在製造問題的人。

我在這裡要問各位市民朋友,社子島禁建 48 年,是誰讓它通過都市計畫審議?柯文哲。

環南市場拖了 18 年,是誰讓它開工的?柯文哲。

永春都更案拖了16年,是誰讓它開工的?柯文哲。

內湖合家歡海砂屋拖了 16 年,是誰讓它開工的?柯文哲。

忠孝橋引道拆除計畫,躺在臺北市政府抽屜裡面 20 年,是誰讓忠孝橋引道可以拆掉的?柯文哲。

忠孝西路公車專用道完工 8 年,從來沒用過,是誰把它拆掉的?柯文哲。大龍國宅海砂屋講了那麼多年,是誰把它改建的?柯文哲。

但是,各位市民朋友,真正完成這些的,是 2014 年,你們投票給柯文哲,讓他當臺北市長,這些才可能完成的!

過去四年,改變成真,我們有鄰里交通改善計畫。我們在巷弄內劃綠色人行通道,我們逐漸在建立臺北市安全人行路網。有進行鄰里交通改善計畫的里,第一年車禍傷亡就降了 47%,到第三年下降了 60%。我要告訴各位,2017 年,也就是去年,是 50 年來臺北市車禍死亡人數最少的一年。

我有看到何國榮里長,這個計畫,是何國榮里長跟我講的,然後我把它推行下去。

1280 交通月票,讓住在較遠地區的人,交通費可以節省。以前他們住在郊區,交通費已經多了,時間又花得多,這是雙重剝削。我們用 1280 制度,也鼓勵大家改用公共運輸。

西區門戶計畫,以北門為中心的西區門戶計畫,已經大致完成;以南港為中心的東區門戶計畫,正如火如荼的開工。對手說,我們預算執行率低,但是我告訴大家,世大運他們原來編列的預算是 198 億,我 152 億就完成了,省下 46 億。少了 46 億,世大運還是成功,臺灣走出去,世界走進來,讓世界看見臺灣。

我們向全世界證明臺灣的力量,臺灣是一個成功的故事,臺北是一個光榮的城市。

文山區治水計畫原來編列 23 億,我們 8 億就把它完成。文山區從臺北市易淹水地區除名的,如果當年換別人當市長,我告訴你,世大運一定追加預算。當年如果換別人當市長,現在興隆路二、三段,下雨還是會淹水。對手說我們招商不力,但是我跟大家講,2017 年臺北市招商金額 299 億,佔全臺灣 30%,我們還去財政部接受頒獎,說我們是第一名;今年到現在已經 398 億,應該還是會第一名,明年因為有雙子星,應該會超過 600 億,還是會第一名。這就是我要跟大家講的,正正當當也可以做生意,而且可以賺錢,這才是臺灣真正的新文化。

各位市民朋友,其實臺北需要的是一個認真工作,追求公平正義的市長;過去四年,臺北已經改變成真,新的政治文化已經建立;未來四年,改變必須持續發生,臺灣必須向前走,臺灣必須擺脫藍綠惡鬥的泥淖。我們要以市民自覺取代藍綠的對決!

各位市民朋友,11 月 24 號,你的一票,決定臺灣的歷史,拜託大家,懇請大家支持,改變成真,持續發生,謝謝大家,我們繼續努力!

-

teamKP 粉絲專頁:https://facebook.com/teamKP.taipei

誠實的市長在臉書:https://facebook.com/DoctorKoWJ

真實的柯P在IG:https://instagram.com/doctorkowj

Follow KP on Twitter:https://twitter.com/KP_Taipei

青年人參與老人住宅之共居研究- 以臺北市陽明老人公寓為例

為了解決陽明老人公寓青銀共居 的問題,作者洪嘉妤 這樣論述:

臺灣人口老化問題日趨嚴重,而青銀共居能豐富老人日常生活並使居住環境得到改善,但如何讓青年人有意願和沒有血緣關係的老人共居是一個重要課題。本文之研究目的旨在瞭解國外機構辦理青銀共居發展沿革及青年人參與共居之方式、探究臺北市政府社會局所設計之陽明老人公寓其學生參與青銀共居計畫的模式與機制分析、剖析陽明老人公寓中學生參與青銀共居時的經驗與看法。本文研究對象為居住於臺北市陽明老人公寓的老人與學生及其主管單位臺北市政府社會局,研究範圍為臺灣既有案例以及國外青銀共居案例。研究採方法使用文獻回顧法及深度訪談法,蒐集並彙整國內外青銀共居資料後,訪談陽明老人公寓的主管機關臺北市政府社會局和曾參與陽明老人公寓共

居計畫之中國文化大學學生,瞭解政府設計的模式與機制和青年人參與時的經驗與看法後進行分析。本研究以各國案例使用4層面共居理論進行分析,發現願景和價值觀層面相似分別為增加老人陪伴和減輕青年人負擔,組織層面則著重在定期招開供給和參與方會議,關係層面則是注重青銀間公共和隱私的平衡,物理空間層面因硬體設施多已固定則以多功能室代替不同青銀共居之需求,結論為參與者對於供給者提出陪伴及照顧老人換取較低的租金想法一致,但對於其規定執行上供給者和參與者有不一樣的見解,因此建議未來欲供給單位以營造出家的氛圍理念設計共居空間,且增加互動的同時也要注意公共和隱私間的平衡,在人力配置和管理上需和參與者一同檢討及修正。

我的心肝阿母

為了解決陽明老人公寓青銀共居 的問題,作者張輝誠 這樣論述:

張輝誠繼《離別賦》後又一真摯動人的親情書寫 讓天下為人父母者同聲一嘆:有兒亦若是! 余光中、簡媜 感動推薦 忽然我就長大了,我阿母忽然就變成小孩了,我開始也是對她一整個偏心、寵愛、溺愛,完完全全捨不得她有任何病痛難過,那或許就是——因為我是她的心肝兒子,她是我的心肝阿母。——張輝誠 一個寶貝母親暢遊人生的快活日誌 一個現代老萊子承歡膝下的心得報告 繼《離別賦》緬懷父親生前、書寫儒慕的思念,這一次張輝誠學老萊子娛親,嘻然笑鬧描繪他的心肝阿母,然語境轉換,從外省榮民的沉重身影,一改父系國語腔調,回歸本土十足的鄉音,寫他目不識丁、童心未泯的阿母。從阿母活靈活現的口頭禪:

「我父我母」、「三八囡仔」、「沒孝啦、某生耶」,為適應現代文明的各種天兵式的化繁為簡;從淡水到烏來,夜市到纜車,我們除了看見這對母子相依相偎的足跡,更看見作者對母親滿滿的愛。那母親,與我們的沒什麼不同,是一個返老還童、健忘而淡對滄桑的老頑童,是一個嘮叨、不聽話的病人;但又那麼不同,因為她有一個「寵愛」她的兒子!那母子的身影,讓人又負咎又感動又羨慕。誠如簡媜在序裡所言:「天下有不是的父母,然而何等幸運,我們的父母未曾離棄我們,從未失職。對有些人而言,孝字來不及寫完,我們又何等幸運,父母至少還有一人在身邊。輝誠學老萊子娛親,嘻然笑鬧描繪心肝阿母。阿母人人有,但「心肝」該怎麼寫?輝誠做了最佳示範。」

作者簡介 張輝誠 一九七三年生於雲林縣,原籍江西黎川。從小於雲林鄉間長大,虎尾高中畢業後,資賦優異保送台灣師大國文學系,後又就讀國研所,目前為博士班研究生,同時亦任教於台北市立中山女高。作品曾獲時報文學獎、梁實秋文學獎、全國學生文學獎等,著有散文集《離別賦》、《相忘於江湖》。

陽明老人公寓青銀共居的網路口碑排行榜

-

#1.一臺北市陽明老人公寓新北市三峽青銀 ... - Shirinweddingevent

共居打造生活新視角社會局自2018年起,參考國外逐漸成熟的「青銀共居」模式,連結台北市陽明老人公寓及中國文化大學,共同試辦老人住宅「青銀共居」計 ... 於 shirinweddingevent.ch -

#2.青銀共居互蒙其利 - 人間福報

台北市陽明老人公寓試辦「青銀共居」,大學生每月照顧老人二十小時,即能以三千元居住設備齊全的雙人套房。 另外再提供時薪一百七十元陪伴老人的工作機會 ... 於 www.merit-times.com -

#3.打造高齡及弱勢居住友善環境(台北畫刊109年10月) | 臺北旅遊網

因此,台北市政府在2017年首度結合恆安老人長期照顧中心及中國文化大學,推動「陽明老人公寓青銀共居實驗方案」,以大二以上學生為招租對象,學生須 ... 於 today.line.me -

#4.長輩不孤單! 青銀共居成高齡社會新興模式 - Tvbs新聞

根據內政部統計,107年3月底,台灣65歲以上人口達331萬人,佔總人口14.1%,正式邁入高齡社會,而目前這樣的青銀共居,除了台北市的陽明老人公寓外,還 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#5.陽明老人公寓青銀共居3週年成果發表期待再譜寫輝煌新篇章

面對超高齡社會已儼然成為全國化的趨勢,台北市陽明老人公寓在市府社會局參考荷蘭、德國、日本的經驗,自106年12月15日開始啟動青銀共居試辦方案,由柯市長、恆安照護 ... 於 tnews.cc -

#6.11月號 - 伊甸社會福利基金會

(圖說:青銀共居在國外行之有年,世代融合除了可以分享彼此的生活經驗、找尋共同 ... 陽明老人公寓位在環境清幽的陽明山仰德大道上,裡面不只居住著80位長輩,還有8位 ... 於 www.eden.org.tw -

#7.陽明老人公寓銀髮住居停看聽多比較 - Scsc

物件編號:b0000001 臺北市陽明老人公寓月租金額: $16,在臺灣,青銀共居就是臺北市長柯文哲今天宣示「青銀共居」方案開跑,樓層配置及詳細介紹如簡章附件1) 租金: 1. 於 www.muutan.co -

#8.打造青銀共居互助提升生活品質 - Smart自學網

台北市方面,則是由社會局主導,以陽明老人公寓試辦青銀共居方案。陽明老人公寓在經過翻修之後,於今年第1季釋出4間房間、總共8個名額給附近文化大學 ... 於 smart.businessweekly.com.tw -

#9.北市「青銀共居」開跑大學生月租只要3000元,要陪伴長者20 ...

北市府15日召開記者會,宣布「青銀共居」試辦方案開跑,由陽明老人公寓率先進行,結合文化大學進行試辦。台北市長柯文哲表示,青銀共居就是青年與銀髮 ... 於 www.storm.mg -

#10.回響/青銀共居獲好評雙北擴大試辦 - 願景工程基金會

北市於陽明老人公寓引進「青銀共居」、祖孫共學等新社會福利,讓年輕人跟銀髮族住在一起。在陽明老人公寓裡,8名大學生以低於市場行情的每月3000元 ... 於 visionproject.org.tw -

#11.青銀共居3千元入住陽明老人公寓 - 台灣老人福利機構網

台灣老人福利機構網,2017年12月15日— 台北市社會局在陽明老人公寓試辦青銀共居方案,開放文化大學學生入住,只要每月20小時陪老人唱歌、烹飪、教導3C ... 於 nursinghome.idatatw.com -

#12.【高齡台灣3】「新同居時代」相差60歲空巢期這樣做重享家的 ...

國外推動多年的青銀共居,目的是滿足高齡者的居住與陪伴需求,也可以讓離鄉青年、學子在異地有個家。台北市陽明老人公寓主任 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#13.陪伴長者、房租只要3千!北市、新北青銀共居分頭開跑

保健新聞☀高齡☀台北市也推「青銀共居」試辦!開放陽明老人公寓套房,給大學生入住,每個月租金3000元。台北市市長柯文哲表示,老人照護是重要問題,希望促進世代互相 ... 於 www.edh.tw -

#14.銀髮住居停看聽多比較 - 熟年誌

此外為了促進代間流動,有些老人公寓或社會住宅提出青銀共居方案,例如台北市陽明老人公寓從去年(106年)年底開始,開放文化大學學生登記入住,只要每月 ... 於 www.lifeplus.com.tw -

#15.青銀共居3千元入住陽明老人公寓 - 好房網News

台北市社會局在陽明老人公寓試辦青銀共居方案,開放文化大學學生入住,只要每月20小時陪老人唱歌、烹飪、教導3C,就能以每月3000元入住公寓套房, ... 於 news.housefun.com.tw -

#16.北市推動「青銀共居」 柯P:希望大學生能教會老人家網購

台北市社會局結合恆安老人長期照顧中心及與文化大學推出「青銀共居」 ... 北市社會局目前有4家公辦民營老人住宅,位於陽明山上的陽明老人公寓更是北市 ... 於 www.upmedia.mg -

#17.臺北市老人住宅「青銀共居」方案實施計畫

家陽明老人公寓起,現已有4 家老人公寓或住宅,共可收住376 名長. 者。雖本市老人居住政策由早年設置集中式居住設施(如老人住宅、. 老人安養機構),近年以逐漸轉變開發 ... 於 www-ws.gov.taipei -

#18.陽明老人公寓試辦「青銀共居」 學生省租金還有薪 - 自由時報

〔記者楊心慧/台北報導〕台北市陽明老人公寓試辦「青銀共居」,讓大學生和老人一起住在同間公寓,藉此減低租金,不過學生每月需付出20小時陪伴老人。 於 news.ltn.com.tw -

#19.青銀共居3千元入住陽明老人公寓 :: 北市公共場所AED急救網

北市公共場所AED急救網,2017年12月15日— 台北市社會局在陽明老人公寓試辦青銀共居方案,開放文化大學學生入住,只要每月20小時陪老人唱歌、烹飪、教導3C, ... 於 aed.iwiki.tw -

#20.跨時代的相處青銀共居與新世代的生活 - PeoPo 公民新聞

陽明老人公寓青銀共居 ,從今年7月開始常態性辦理,青年人用互相的生活習性、口語的溝通,與老年人交流陪伴,互相了解熟悉,再藉由活動一起活絡彼此的 ... 於 www.peopo.org -

#21.跨時代的相處青銀共居與新世代的生活- 文教新聞

陽明老人公寓 中,青年人與老年人一起共同生活,老人公寓結合生活讓這些不想獨居生活的老年人,參與團體生活,更藉由在活動上和青年人相處, ... 於 www.ner.gov.tw -

#22.北市青銀共居開跑陽明老人公寓先行- 中央社CNA

(中央社記者梁珮綺台北15日電)台北市長柯文哲今天宣示「青銀共居」方案開跑,由陽明老人公寓先行,提供中國文化大學學生以低於宿舍行情入住, ... 於 www.cna.com.tw -

#23.創新居住模式「青銀共居」體驗世代共融生活(台北畫刊109年2月)

共居打造生活新視角社會局自2018年起,參考國外逐漸成熟的「青銀共居」模式,連結台北市陽明老人公寓及中國文化大學,共同試辦老人住宅「青銀共居」計 ... 於 travel.taipei -

#24.民視異言堂

事實上,青銀共居,也就是年輕人和銀髮族跨世代的居住空間共享,已經成為 ... 是日本、德國、荷蘭,青銀共居行之有年,而在國內,台北市陽明老人公寓 ... 於 view.ftv.com.tw -

#25.《專題報導》同住屋簷下……「青銀共居」老少互助 - 小花平台

這2處實驗區的共同之處都是選在大學城附近的「青銀共居」,只是在不一樣的居住空間裡進行實驗。其中台北市公辦民營陽明老人公寓開放給文化大學學生 ... 於 www.happysunflowers.com -

#26.推「青銀共居」!文大生房租3千柯文哲:任務教老人網購

為打造高齡友善居住環境,北市社會局結合財團法人恆安老人長期照顧中心受託經營的陽明老人公寓,及中國文化大學進行「青銀共居」試辦方案。 於 www.setn.com -

#27.北市推青銀共居!陪長者打麻將、教網購租金只要3000元| 政治

台北市社會局與陽明老人公寓、中國文化大學合作,推出「青銀共居」試辦方案,提供陽明老人公寓中的4間套房、可供8名文化大學大二以上學生入住, ... 於 newtalk.tw -

#28.大學生住養老院? 青銀共居開跑 - 樂屋網

【住展房屋網/綜合報導】台北市「青銀共居」試辦方案開跑,陽明老人公寓將讓青年人入住。北市長柯文哲提到,台灣進入高齡化社會,北市在5年後超過65歲 ... 於 extra.rakuya.com.tw -

#29.台北市「青銀共居」 低價住宿、伴長者生活 - Taiwan News

由陽明老人公寓先行,提供中國文化大學學生以低於宿舍行情入住,但每個月要陪伴長者20小時。 | 2017-12-15 15:28:50. 於 www.taiwannews.com.tw -

#30.文大青銀共居實驗滿三年跨世代溝通尚待努力

為求同時解決年長者獨居的與青年居住正義的問題,臺北市政府自2017年起開始大力推動「青銀共居」。位於陽明山的中國文化大學也和臺北市陽明老人公寓 ... 於 www.cdns.com.tw -

#31.陽明老人公寓活動 - Ydvhig

陽明老人公寓青銀共居 滿月許立民局長:3個不一樣青銀共居北市社會局許立民局長與陽明公寓長者、學生對談主任的話Message From The Supervisor (安全.尊嚴.充實. 於 www.tnyyzx.co -

#32.高齡社會的跨代共居議題探討 - 福祉科技與服務管理學刊

台北市公辦民營陽明老人公寓亦試辦「青銀共居」方案,開放文化大學學生申請入住,每月. 挪20 個小時陪長輩唱歌、烹飪、教導3C,月租3,000 元。 於 journal.gerontechnology.org.tw -

#33.民政委員會市政考察-健康公宅社福設施、陽明老人公寓青銀共居

民政委員會市政考察-健康公宅社福設施、陽明老人公寓青銀共居 · 回上一頁 · 回最上面. 於 www.tcc.gov.tw -

#34.北市陽明老人公寓試辦青銀共居- 生活 - 中時新聞網

北市府在陽明老人公寓推動「青銀共居」試辦方案,釋出8個名額,邀文化大學學生以每月3000元入住,但需至少做滿20小時公共服務時數。 於 www.chinatimes.com -

#35.一臺北市陽明老人公寓新北市三峽青銀共居 ... - Landithayngen

本人若違反公寓生活公約台北市長柯文哲今天宣示「青銀共居」方案開跑,由陽明老人公寓先行,提供中國文化大學學生以低於宿舍行情入住,但每個同一時間, ... 於 landithayngen.ch -

#36.北市青銀共居開跑陽明老人公寓先行 - Yahoo奇摩

(中央社記者梁珮綺台北15日電)台北市長柯文哲今天宣示「青銀共居」方案開跑,由陽明老人公寓先行,提供中國文化大學學生以低於宿舍行情入住,但每個月要陪伴長者20 ... 於 tw.yahoo.com -

#37.陽明老人公寓青銀共居

陽明老人公寓青銀共居. 5社會局修正壹、緣起: 臺北市老人人口到2020年推估將占全市人口20%,打造高齡友善環境,為本市重點政策。 於 steinlingaerten.ch -

#38.北市「青銀共居」方案起跑促進世代融合 - 台灣好新聞

台北市長柯文哲參觀「陽明老人公寓」,和長輩們閒話家常,還同時宣佈「青銀共居」方案開跑。未來將招募有意願的學生入住,營造跨世代互助互惠的居住氛圍。 於 www.taiwanhot.net -

#39.社會住宅青銀共居公共空間設計原則之研究成果報告書內政部 ...

(1) 陽明老人公寓,台北市. 國內現階段青銀共居案例為數不多,政府機關目前僅有台北及新北市辦理,. 其特點皆為既有空間試辦理執行,其中台北市陽明老人公寓為類似國外 ... 於 ws.moi.gov.tw -

#40.當「青」年與「銀」髮住在一起時,又會產生什麼火花呢?讓 ...

以陽明老人公寓青銀共居計畫為例,老人公寓提供學生居住套房,並每個月折抵3,000元的優惠,學生則每個月安排至少20小時的公共服務時數(含寒暑假),協助陪伴、規畫設計 ... 於 www.i-fare.org.tw -

#41.北市推青銀共居大學生三千元入住老人公寓 - 公視新聞網

近來國外盛行青銀共居風潮,讓長者與年輕人同住,希望透過跨世代交流彼此互助互惠,日前新北市首先試辦,現在台北市也將開放陽明老人公寓套房, ... 於 news.pts.org.tw -

#42.陽明老人公寓推動青銀共居,天倫之樂

陽明老人公寓 推動青銀共居,天倫之樂. 2018-08-27. https://udn.com/upf/newmedia/2018_data/cohousing/index.html?utm_source=fb&utm_medium=u53-7 ... 於 www.commonwealth-fund.org -

#43.淺析青銀共居在臺灣發展的可能性

(一)調查研究法:透過通話向中國文化大學的陳主任詢問、了解其在陽明老人公寓發. 展青銀共居的真實情況,利用所得資訊加以整理、分析。 (二)文獻探討 ... 於 www.shs.edu.tw -

#44.青銀共居不孤單 - 國家發展委員會

「活躍老化、世代. 共融」的觀念,套用在老人住宅的青銀共居. 計畫是一個在地模式成功的實踐。 臺北市政府除在陽明老人公寓推動青銀. 共居外,亦在公共住宅提供10% 的名額 ... 於 ws.ndc.gov.tw -

#45.陽明老人公寓青銀共居 - Arevalo bleuse

5 天前 — 陽明老人公寓青銀共居. 5社會局修正壹、緣起: 臺北市老人人口到2020年推估將占全市人口20%,打造高齡友善環境,為本市重點政策。 於 arevalo-bleuse.fr -

#46.青銀共居跨代互助差30歲也能當麻吉室友 - 遠見雜誌

陽明老人公寓 主任陳文娟說,學生入住一個多月以來,慶生會上常聽到「咚茲、咚茲」的動感音樂,老人家變得活潑多了,參與活動的意願也明顯增加,因為同學 ... 於 www.gvm.com.tw -

#47.「很久沒看到你」 其實是爺奶含蓄的想念| 身心安頓 - 橘世代

今年3月,台北市陽明老人公寓推動「青銀共居」實驗,仿照荷蘭安養院「以工換宿」計劃,開放8名文化大學學生入住,每個月只要陪伴老年人下棋、唱歌、 ... 於 orange.udn.com -

#48.「青有所居老有所依」 開創世代共融的新可能 - 工商時報

為解決「獨居老人」問題,台北市社會局自2018年起,參考國外逐漸成熟的「青銀共居」模式,連結台北市陽明老人公寓及文化大學,試辦老人住宅「青銀 ... 於 ctee.com.tw -

#49.文大青銀共居實驗滿三年

該計畫實施至今已滿三年,文大學生可謂不計其數,陽明老人公寓希望學生進來學習,而不單單只是居住與服務。公寓服務團隊也對入住的學生進行調查,發現滿意 ... 於 cultureweekly.medium.com -

#50.愛心照亮陽明老人公寓青銀共居計畫 - 中國文化大學研發處

「青銀共居計畫」是台北市政府的試行政策,歡迎年輕學子入住老人公寓,學生房租每月三千元,每月必須為長者提供至少二十小時的服務。計畫公布後,陽明 ... 於 ord.pccu.edu.tw -

#51.荷蘭代芬特爾銀髮養護所,青銀共居也共生 - 台北村落之聲

目前台灣的六個直轄市,除了高雄外,其餘五都都在積極規劃中,而且台北市已經開始試辦,將陽明老人公寓開放文化大學學生申請入住,條件是每個月陪伴老人二 ... 於 www.villagetaipei.net -

#52.陽明老人公寓青銀共居 - 長照輔具資訊站

陽明老人公寓青銀共居 在PTT/mobile01評價與討論, 提供板橋老人公寓、老人公寓出租、淡水老人公寓就來長照輔具資訊站,有最完整陽明老人公寓青銀共居體驗分享訊息. 於 longtermcare.reviewiki.com -

#53.北市士林區里長陽明老人公寓考察青銀共居 - ronaldlapdr1

台北市推動的青銀共居實驗計畫,已成為火紅的議題,繼15日市議員張茂楠、謝維洲2人,到執行計畫的陽明老人公寓參訪後,21日又有士林區仁勇里長洪銘鎮 ... 於 ronaldlapdr1.pixnet.net -

#54.臺北市陽明老人公寓

快樂),美好幸福的養老生活,盡在陽明老人公寓,歡迎市民朋友來參觀試住. ... 新北市私立大同老人長期照顧中心(養護型) ... 青銀共居第六屆錄取公告. 2022/06/06. 於 yangming.hangan.org -

#55.為什麼要告訴「青銀共居」的年輕人「當好鄰居」? - 第1 頁

台北市更是率先試辦,開放陽明老人公寓讓文化大學的學生申請入住,條件是每個月陪伴老人二十小時,就能以低於行情許多的每月三千元房租入住獨立套房。 這 ... 於 www.thenewslens.com -

#56.青銀共居台北市3/31入住滿月| 產業新聞- HouseWeb房屋網(HW)

【MyGoNews林湘慈/綜合報導】 台北市政府社會局自2017年12月起推動「青銀共居」試辦計畫,結合台北市陽明老人公寓及中國文化大學社區生活圈辦理全新 ... 於 www.houseweb.com.tw -

#57.當無殼蝸牛老了,怎麼才算「安居」?臺灣老人可以怎麼住

除了三峽的北大青年住宅,在陽明山上委託恆安老人長期照護中心經營的陽明老人公寓,也與臺北市政府一起展開了「青銀共居」的方案,在去年12月15日開始招募有意願的學生 ... 於 www.ilong-termcare.com -

#58.柯P推「青銀共居」 希望年輕人教長者上臉書 - 蕃新聞

台北市社會局表示,青銀共居方案將由陽明山老人公寓先行試辦,未來會提供4間陽明老人公寓套房,供8位文化大學大二以上學生申請,以低於宿舍行情(每 ... 於 n.yam.com -

#59.跨越世代隔閡台北青銀共居,大學生與銀髮族奶奶的兩代女子 ...

文化大學二年級的湯采陵,與73歲的謝安娜奶奶因台北市青銀共居計畫結識,也在台北市陽明老人公寓建立起跨越世代的友誼。 安娜奶奶的台北閒情. 安娜奶奶說 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#60.「青銀共居」 給長者不一樣的照護

德國青銀共居公寓Geku-Haus則設有鼓勵雙方交流的交誼廳,簡單的方式,為害羞的銀髮長輩和年輕朋友破冰。 台北市社會局與陽明老人公寓、中國文化大學合作, ... 於 ucarer.tw