隽意思的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吳茂松寫的 執手:在蘭陽平原 和蔡翔任的 日光綿羊都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自釀出版 和南方家園所出版 。

國立臺灣大學 法律學研究所 謝煜偉所指導 陳淑雲的 聯合國打擊跨國有組織犯罪公約國內法化之可行性研究---以第五條為中心 (2018),提出隽意思關鍵因素是什麼,來自於聯合國打擊跨國有組織犯罪公約、國內法化、有組織犯罪集團、嚴重犯罪、有組織結構之集團、控制犯罪、保障人權、組織犯罪防制條例、共謀罪、參加罪、加入、一元論、二元論、條約締結法。

而第二篇論文東方設計學院 文化創意設計研究所 吳淑明、邱奕堅所指導 蘇思菩的 材料的多向度探索—包浩斯初步課程中材料研究的發展歷程 (2016),提出因為有 包浩斯、材料研究、初步課程、跨領域共同基礎、約翰內斯.伊頓、莫霍利.納吉、約瑟夫.亞伯斯的重點而找出了 隽意思的解答。

執手:在蘭陽平原

為了解決隽意思 的問題,作者吳茂松 這樣論述:

我說,想躺在路邊那座土地公的廟埕上 自備的大飯糰佐以山青林綠 撒上幾種鳥聲醬料 在村人敬獻的一炷素香氤氳中 足以腆腹 足以午眠 當陽光探出水平線 老漁夫已在紅霞裡奮槳 舢舨於曉波中來去 龜山島那副陰陰欲語的模樣 宛如倚門老母親 是多少遊子 哀愁或喜悅的所在 ──〈龜山朝日〉 在蘭陽平原上,農作與山水皆是養分, 不僅餵飽人民、也長成一畝畝豐盛的詩歌田地。 共分四輯,以《莊子》為靈感出發:「生養」、「噫氣」、「人間」、「無邪」。主題為陪伴失智老母親的點滴、宜蘭生活的自然人文記述,對於社會現象的所思以及回歸

自我的個人抒發等。 本書特色 ▲這是一本宜蘭書寫手札:一河、一草、一條蛇皆是主角,展示詩人獨特的靈光。 ▲土地孕育作物、作物滋養人,人擁抱土地;觀看自然的往復循環,成就最美麗的文字風景。 好評推薦 「他的詩的好,是本質的純真之外,他的語言樸實真摯又處處意象新鮮、自然;除外,他又擅用國臺語(閩南語)成功而準確、巧妙的融合,展現了獨特又純正的生活語言的趣味!」──詩人林煥彰

聯合國打擊跨國有組織犯罪公約國內法化之可行性研究---以第五條為中心

為了解決隽意思 的問題,作者陳淑雲 這樣論述:

聯合國打擊跨國有組織犯罪公約(下稱本公約)乃時代之產物,其內容適時反應了犯罪的潮流及控制犯罪的需求,其目的除了防止跨國有組織犯罪,也在打擊該犯罪,並創設關於防止、偵查及追訴跨國有組織犯罪的國際法架構之整合性公約。當全世界均面臨跨國有組織犯罪之嚴峻挑戰時,本公約滿足了如何有效打擊及預防跨國有組織犯罪、對於跨國有組織犯罪之定義重新詮釋之需求,建構了控制跨國有組織犯罪之國際法律機制,建立了國際合作之新制度,成為打擊跨國有組織犯罪之圭臬。然而,國內卻觧少有介紹或討論本公約之意涵。 本文先簡要介紹本公約,以瞭解其所指跨國有組織犯罪之意涵、制定背景、立法目的、相關規範及義務,並試以剖析本公約對國際

社會之實質影響。再說明我國推動本公約國內法化之過程及現狀,佐以我國組織犯罪防制條例之興革,以觀察本公約國內法化之脈絡及軌跡。 而藉由日本推動本公約及新設共謀罪等經驗之考察,反芻日本問題對我國推動本公約國內法化之意義,藉以討論我國面對之處境、本公約國內法化之方式及法律整備問題。再就本公約第五條共謀罪規定,旁觸我國共謀共同正犯規定之理論與實務,以得出日本共謀罪與共謀共同正犯之差異,回饋到本公約國內法化後之衝擊的討論。 本文認為,條約締結法施行後,我國政府如仍欲推動加入本公約,即可依條約締結法所規定之相關程序國內法化,已無另行討論國內法化方式之必要。而一旦本公約國內法化,即面臨採取必要之

立法或行政措施,踐履本公約之相關義務之國內法律整備問題。我國組織犯罪防制條例已有參與犯罪組織之規定,雖與本公約第5條參加罪之規定未盡一致,是否為與該參加罪一致之規定,而日本共謀罪亦有處罰早期化問題,當以我國國情、社會期待可能性、法律制度基本原則及法律為呼應人類需求之產物等思考的原點,審慎評估,以期在本公約要求及符合我國法律制度基本原則下,尋得平衡點,而為立法政策之選擇。

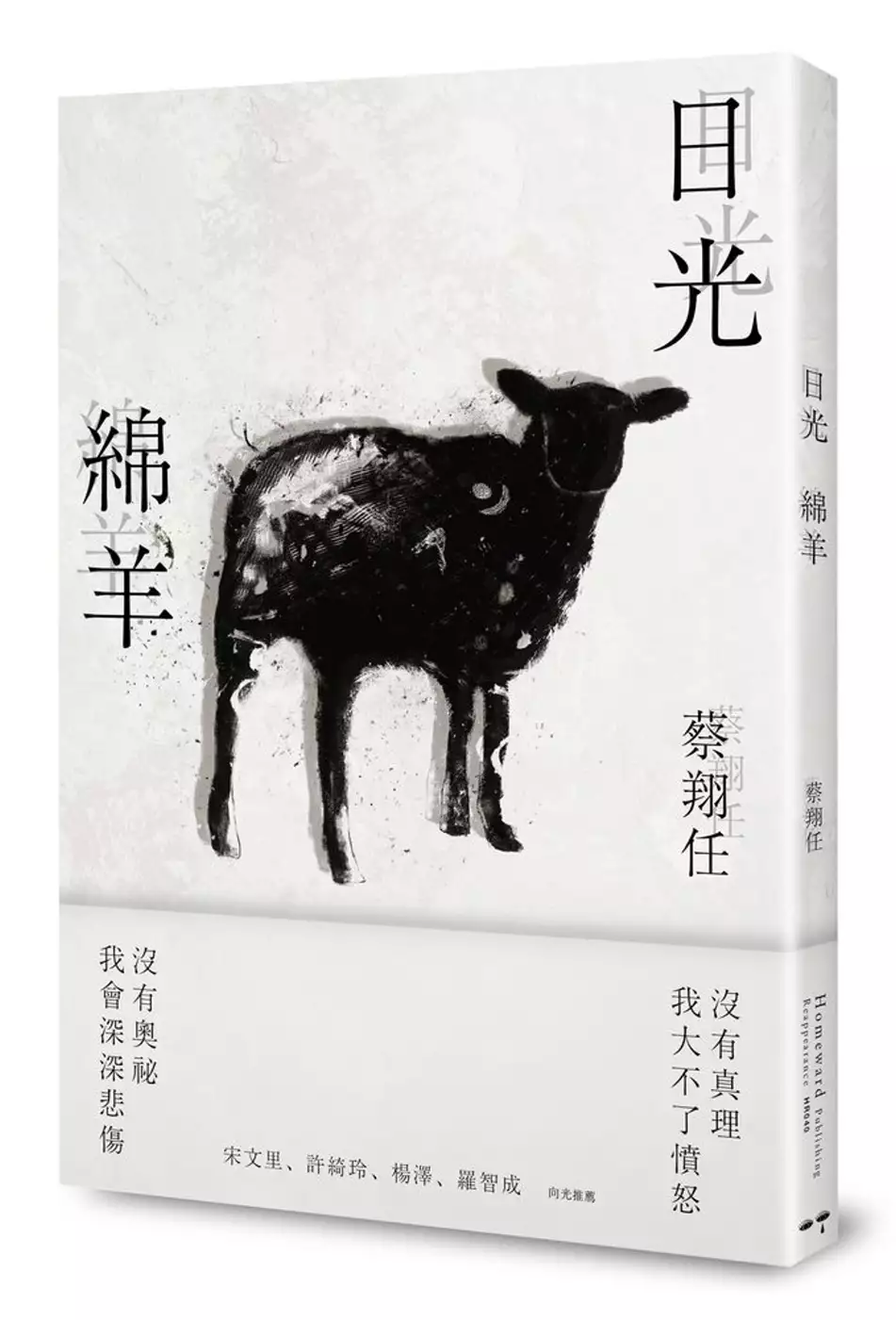

日光綿羊

為了解決隽意思 的問題,作者蔡翔任 這樣論述:

沒有真理我大不了憤怒 沒有奧祕我會深深悲傷。 對著你,而非對著真理 我內心還有無數的目光 正在破繭而出。──〈白晝飛越過我〉 ☆如若詩即身驅,必定多肢且奇異 蔡翔任首部詩集《日光綿羊》,滿載老而新鮮的格物想趣,飽含生存深省,其意幻似水露,從語構之間堅實的岩縫滲出,匯作甘甜意象流,誘引同在此中苦行者更切切眷渴於詩、輾轉於思…… 詩分三輯:輯一「回到語言的身體」:選錄十六首,多採用短詩體式,著力於詩句的速度感及語言的飽滿度。語言為顆粒狀且具有身體,並能透過力道、重量跟速度來現形;背後精神則是對生之肯定與熱愛、對萬物的親近與歌頌。作者認為,

詩在某種意義上類似宗教修行,藉由觀想來創造另外一種肢體(甚至身體),由此延伸、碰觸萬物的實質與本體,是物與詩人的共體蛻變。 輯二「語詞的說話聲」:選錄十四首,調性偏向抒情與詠嘆。形式上較多嘗試長短句的調度、換氣與節奏的安排、明與暗、大調小調的交錯、主題的反覆與迴盪,以及主題及其可能的變奏。嘗試把某些音樂的技巧(特別是奏鳴曲式)轉化入詩。 輯三「神話殘篇」:本輯或可視為一組長詩習作,亦可視為一開放文本或「打開的作品」(l'oeuvre ouverte),即尚未完成、也不可能完成的作品。以最少的語言顯現萬物的全新姿態。每一段落皆如某種敘述片段,指向一業已碎散的初始神話,在刻意留置的空白

中讓讀者自行填補和賦予,有如一場手工編織,細節愈趨繁多,意義日益增衍,這樣的遊戲之舉既通往未來,也開放當下。作者將印第安原住民的薩滿觀(Shamanism)挪用至詩之創作,讓事物的身體不斷變形、轉化,譜作一首開放之詩與自由之歌。 本書特色 ☆第四屆(2017)「詩的蓓蕾獎」獲獎作。 ☆蔡翔任首度集結詩作出版。 名人推薦 ☆宋文里、許綺玲、楊澤、羅智成 推薦。

材料的多向度探索—包浩斯初步課程中材料研究的發展歷程

為了解決隽意思 的問題,作者蘇思菩 這樣論述:

材料研究一直是包浩斯跨領域共同基礎中的重要課程。將材料本身的特質,轉換成創作的各種可能性,始終是這門課的理想目標。材料研究是觀看、思考與實作過程中的哲思,透過形式、色彩、構圖、空間要素的組合訓練,並輔以技術與美感的要求,其實驗性的探索使得材料有了嶄新的面貌,並提供了不同領域在材料應用上的想像空間。材料研究的面貌,在約翰內斯.伊頓、莫霍利.納吉和約瑟夫.亞伯斯的教學中,反映著不同時期下包浩斯發展方向的變化;教師的個人特質和閱歷,也對材料研究的方向產生了不可磨滅的影響。本研究從三位教師所處的不同時期下包浩斯的發展方向對材料課程的影響開始,就三人材料課程的教學目標、內容和背後的思想,探尋材料研究在

包浩斯初步課程中的發展脈絡:表現主義時期的伊頓,重視材料的質地因素,其主觀感性和客觀規律的教學奠定了材料研究的基礎;信仰構成主義藝術的納吉,以理性科學的角度研究材料,著眼在立體訓練中材料如何達到物理上的平衡結構;亞伯斯出身工匠之家,在實踐中對材料特性和技術訣竅的強調,反映著材料合理運用的經濟思想,其練習擅長透過合理的設限,激發學生的創意思考。材料研究是包浩斯全人教育理念下的產物,三人對材料特性與應用的見解各異,正說明了材料的多向度探索,其所得是深刻的、豐富的。這對我們今日以更多元的角度探索材料特性與應用有著重大意義:材料可以是一條連結不同領域間的紐帶,透過分享不同領域對材料的理解和應用,材料可

以為今日的設計者提供更多想像、更多概念、更多實現的可能性。