雲林縣建築線申請的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李建緯,楊朝傑,林仁政寫的 西螺福興宮「好義從風」匾研究 和李建緯,楊朝傑,吳盈君的 西螺福興宮嘉慶年款翹首供桌研究都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自豐饒文化 和豐饒文化所出版 。

中原大學 設計學博士學位學程 黃承令所指導 何黛雯的 文化資產空間敘事之研究 (2021),提出雲林縣建築線申請關鍵因素是什麼,來自於文化資產、空間敘事學、歷史場所、場所精神、空間意識、文化地理學、文化地理學。

而第二篇論文國立中正大學 教育學碩士在職專班 林明地所指導 陳怡萍的 國民小學推動行動學習之個案研究 (2021),提出因為有 行動學習、個案研究、國民小學的重點而找出了 雲林縣建築線申請的解答。

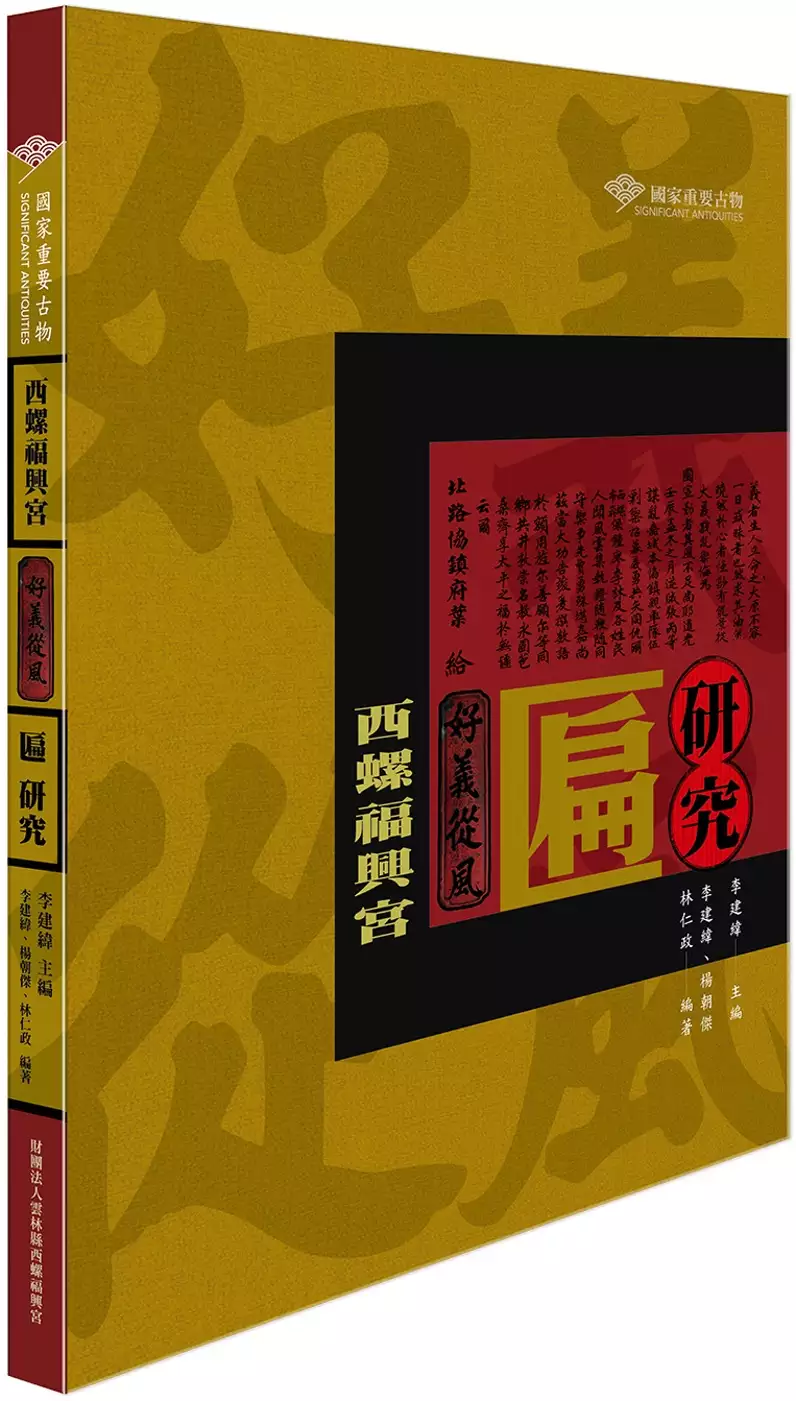

西螺福興宮「好義從風」匾研究

為了解決雲林縣建築線申請 的問題,作者李建緯,楊朝傑,林仁政 這樣論述:

「好義從風」匾是西螺福興宮的傳世文物,於2015年9月15日登錄(現改為指定)公告為雲林縣「一般古物」,後於2019年7月4日指定公告為國家「重要古物」(文授資局物字第10830070461號),成為了雲林縣第一件國家指定具文資身份之古物,意義非凡。 本書《西螺福興宮「好義從風」匾研究》,為由雲林縣政府文化處委託逢甲大學歷史與文物研究所教授李建緯執行「雲林縣一般古物『西螺福興宮好義從風匾、太平媽南投陶香爐』調查研究計畫」之成果之一。2021年西螺福興宮受文化部文化資產局的支持,將調查研究的重要成果重新編輯,並於2022年4月進行出版。 『好義從風』匾懸掛於西螺福興宮內,

為清道光年間存藏迄今之古物,由清廷北路協副將葉長春褒揚西螺、布嶼保義勇助官平定『張丙事件』之贈匾,褔興宮為西螺保、布嶼東保民眾所共同奉祀之公廟,故此匾具有彰顯本地居民集體榮譽之意,反映出福興宮與兩地民眾於西螺溪(今濁水溪下游)南岸地區的特殊地位,並表現西螺地方社會集體之記憶。

文化資產空間敘事之研究

為了解決雲林縣建築線申請 的問題,作者何黛雯 這樣論述:

本文探討台灣文化資產保存的價值如何被人們所理解,如何透過空間敘事的方法,作為意義的創造,進而成為理解文化資產的取徑。文化資產作為敘事的文本(text)或事件(event)的見證,事件往往發生於特定空間與時間之中,為歷史敘事中以空間作為敘事主體的方法取向,作為解釋或理解事件的特殊方式。歷史場所的整體性討論亦關乎保存價值特徵的詮釋與呈現,以及場所精神(Genius Loci)的意義述說。文化資產空間的敘事,以敘事視為詮釋的方法,作為一種行動或再現,意義透過主體意識的視域開展得以體會,而當主體意識進行敘事的表述,也如同濾鏡般的再現或詮釋所謂真實的探究。本文考察臺灣文化資產保存修復實務上,對於文化資

產所在的歷史場所的整體性與真實性保存觀念的時勢問題。在城市現代化過程的徵候,重新觀看文化資產空間作為社會產物以及使用價值,建構文化資產空間敘事的方法,透過以空間作為敘事主體的歷史書寫詮釋,以助於文化資產的理解與保存。而在文化資產敘事空間的設計與詮釋呈現,將論及如何透過空間的再現來創造意義,空間的敘事與空間的設計生產作為地方創造的方法。研究方法主要以文獻史料收集、實地田野觀察、測繪與深度口述歷史訪談以建構空間敘事文本內容,包括:實存空間敘事文本、歷史空間敘事文本、行動空間敘事文本,以及經驗空間敘事文本的建構,透過言談分析與敘事研究的方法進行空間敘事的工作,敘事也視為文化社會行動,主體經驗生產與自

我教習的過程。本研究建構文化資產空間敘事的方法學,包括:文化資產空間的敘事特徵與意義創造;文化資產敘事空間的設計與詮釋呈現;文化資產詮釋行動與地方創造,透過文獻理論評析到實務經驗的案例樣本研究,探討論述與實踐之間的困境與契機。研究結論:首先透過空間敘事研究多樣文本內容的研究,作為理解文化資產生命的取徑,強調歷史場所「存在」的重要,透過人地共生的關懷,文化資產保存的行動、參與、詮釋與實踐的過程,共譜文化資產空間的生命敘事。第二,強調在地參與的詮釋行動,開展以人為本的永續實踐,進而由物質性保存轉向文化社會理解,參與在地行動的強調,有助於文化價值與當代重新連結,以共創未來,以場域脈絡性的保存思維,落

實文化保存於民眾生活之中,亦為文化資產從再利用到再生活化的期待。第三,藉由空間敘事的詮釋行動,作為主體經驗生產與社會自我教習場域,經由社會力的啟動到再社會化的體現,透過文化資產價值特徵的指認與共同經驗的再生產,以再塑地方感,亦即經由再社會化過程,導引出文化資產對於城市公民的意義,並建構文化資產空間敘事作為中介文化空間治理分析模型與文化資產敘事空間設計的詮釋內容與方法架構。

西螺福興宮嘉慶年款翹首供桌研究

為了解決雲林縣建築線申請 的問題,作者李建緯,楊朝傑,吳盈君 這樣論述:

雲林縣西螺福興宮藏有6案25件法定古物,分別為國家重要古物:「好義從風匾」(文授資局物字第10830070461號)及雲林縣一般古物:「太平媽南投陶香爐」(府文資二字第1047408514A 號)、「莫不尊親匾」(府文資二字第1053802888B號)、「翹首供桌」(府文資二字第1053802888C 號)、「鎮殿觀音佛祖暨脇侍善才蓮女」(府文資二字第1083811549B號)、「十八羅漢群像」(府文資二字第1083811549C號)等。 本書《西螺福興宮嘉慶年款翹首供桌研究》,為2021年西螺福興宮規劃將典藏之重要古物、一般古物研究成果,進行系統性出版專書之一,

本系列專書亦受文化部文化資產局的支持,並於2022年4月進行出版。 目前臺灣已指定「古物」的2,340案中,屬於家具類的僅見大正癸亥年款(大正12年,1923)「澎湖天后宮──木雕行龍紋下桌」(2020年3月3日公告,府授文博字第1093700628號)、大正13年款(1924)「澎湖天后宮──木雕團龍紋下桌」(2020年3月3日公告,府授文博字第1093700627 號)、道光14年(1834)「土庫順天宮觀音殿頂桌」(2017年10月6日公告,府文資二字第1063809916F號)、乾隆30年(1765)的「彰化聖廟翹頭案」(2015 年12月25日公告,府授文資字第10404311

25J 號,圖2),以及本書研究標的物──西螺福興宮的「翹首供桌」(2016 年4月12日,府文資二字第1053802888C號),上述的古物分級全屬「一般古物」。其中與本書屬性最接近是雲林縣土庫順天宮觀音殿頂桌,其指定理由為:1、臺灣寺廟經常有神桌,以放置神像,五賽或供品,順天宮道光十四年款(1834)其建廟年代,也可作為雲林供桌研究的物證;2、贊助人「二林弟子洪郁文」,反映當地洪姓與土庫順天宮之間的交流;3、本件神案造形優美,保存基本完整。 不過,透過上述指定內容,實無法真正認識西螺福興宮嘉慶年款翹首供桌古物的重要性。因此,必須針對該翹首供桌進行更全面性的論述,始能對其文化資產價值有

更進一步的認識。

國民小學推動行動學習之個案研究

為了解決雲林縣建築線申請 的問題,作者陳怡萍 這樣論述:

本研究旨在探討一所國民小學推動行動學習的動機、歷程、前後變化情形、面臨的困難及成效,希冀能提供給欲實施行動學習的學校做參考。本研究採取質性研究中的個案研究法。邀請個案學校的校長、教務主任、三位教師、六位學生等11位擔任研究參與者,進行半結構式的深度訪談,獲致了以下結論:一、個案學校在行動學習的初始動機因為資訊評鑑不及格,後參加教育部行動學習成果發表會,促使該校推動行動學習。而持續能推行的原因在於獲得教育部全國績優學校與教案特優的肯定,讓學生學習有幫助並獲得正向回饋,同時教師們願意嘗試新的教學方式,更得到歷任校長與家長的支持與認同。二、個案學校在實施行動學習的歷程包含師生熟悉軟硬體使用與操作的

準備階段;教師運用多樣軟體及平台於多元教學中,協助學生學習的實施階段;擴展到全校性活動、學生自主學習特色課程及疫情停課不停學線上學習應變的成熟階段;最後發展5G新科技,把AR/ VR應用在課堂教學中的願景階段。三、個案學校實施行動學習發展的情形主要有,實施前校內教師對行動學習的了解程度不高;承接教育部計畫前,校內實施行動學習情況有限;並調查2014-2019年載具數量逐漸充實、2014-2020年實施行動學習的教師人數變多、2014-2020年實施行動學習的科目增加、2014-2020年實施行動學習的班級與學生數增多。四、個案學校在實施行動學習所面臨的困難有,網路流暢度、載具順暢度與教學資源之

不足;教師備課時間增加;全校性活動、學生上課秩序及載具操作過程等問題會影響課程進度;以及該校教師少,社群無法擴散。五、個案學校實施行動學習後,學生學習動機提升且成效明顯,並使校內教師教學更加精進,且讓學校整體發展有顯著效益。最後,研究者依據研究結論提出進一步的研究建議,對個案學校之建議為,依據教學目標進行行動學習,而非為了行動學習而去做行動學習、增加校內實施行動學習的教師人數。對國民小學欲實施行動學習之學校的建議為,可由行政主導成立教師專業社群、申請計畫、提供獎勵措施、教師教學與學生學習採漸進模式施行。對未來研究的建議則是,針對學生的訪談,除了以質性取向之外,可增加量化設計、並將家長列入訪談參

與者。