雷諾 瓦 優惠的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦薇若妮卡.布呂葉.歐貝爾托寫的 印象派全書:一本書看懂代表畫家及300多幅傑作,依時序了解關鍵事件與重要觀念,全面掌握一場藝術革命運動的演進全貌 和金榮淑的 手上美術館3:倫敦國家美術館必看的100幅畫都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自積木文化 和商業周刊所出版 。

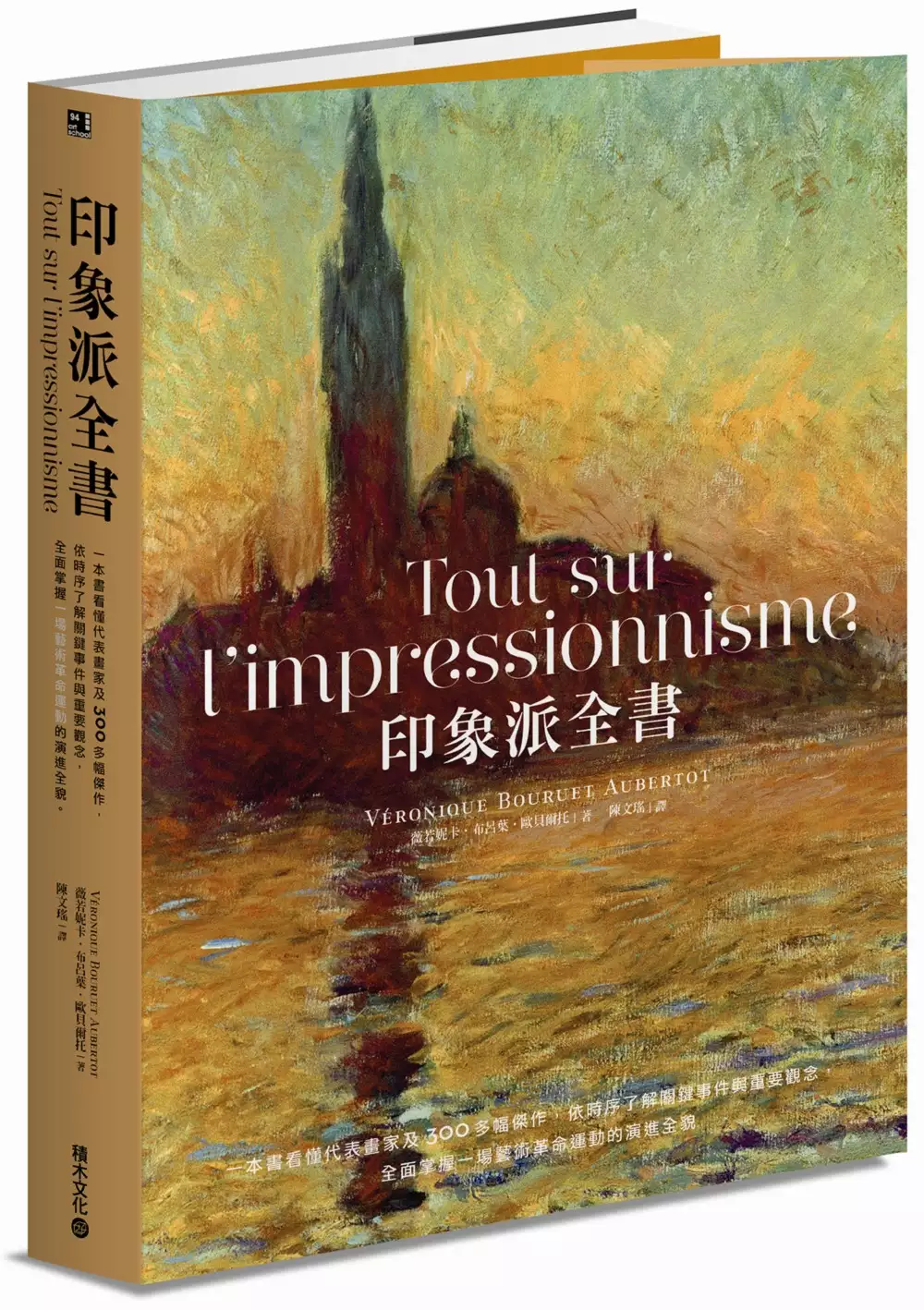

印象派全書:一本書看懂代表畫家及300多幅傑作,依時序了解關鍵事件與重要觀念,全面掌握一場藝術革命運動的演進全貌

為了解決雷諾 瓦 優惠 的問題,作者薇若妮卡.布呂葉.歐貝爾托 這樣論述:

全面收錄印象派大師畫作, 以時間、空間、人物、事件勾勒出完整時代場景, 立體化呈現這場改變西方藝術的運動 莫內、雷諾瓦、竇加、羅丹、塞尚、梵谷等印象派藝術家在19世紀下半葉紛紛登上舞臺,他們用行動反抗學院派對藝術的種種僵化把持。時逢工業時代來臨,人們紛紛渴望走向新世界,這些被稱作「印象派」的藝術家,即使其作品受到歐洲主流壓迫,卻在新世界得到掌聲。 印象派在一個全新的時代中崛起,影響了後來眾多產業的審美發展如攝影、音樂等,同時也大大改變了展覽、畫廊、經銷商和作家,甚至是城市的發展和休閒活動。本書將從歷史的面向,帶給讀者全新的印象派觀念,以及數個在藝術史中激勵人心的時刻,並以極具代表性的畫作

對應整個印象派的發展,不僅是欣賞藝術大師的經典之作,更透過歷史背景深入理解在舊時代下,如何為「新思維」發聲、反抗。書中充滿你從沒看過的印象派圖像及故事,以及關於「解放」的定義。 「眼睛、情感、純粹感受可以且甚至應該成為真正的藝術家唯一的指引。這便是印象派教給我們的一課。學位、獎章、畫得好都與藝術無關,藝術要的不是一隻博學的狗而是一種靈感,一個『靈魂』。」 「這就是才華,洋溢的才華。這些年輕畫家擁有一種理解自然的方式,既不無聊也不平庸。這是何等的靈光一閃,何等有趣的筆觸!的確,這很簡略,但多麼一針見血!」 「印象派畫家是現代主義畫家,擁有與眾不同的敏銳雙眼,忘卻數個世紀以來積累在博物館裡的

畫作,忘卻學院的視覺教育(線條、透視與色彩),透過在自然明亮的場景裡——也就是離開畫室,不管是在路上、鄉野或是居家室內——持續直接而原始的體驗與觀看,他們得以重塑其自然之眼,自然地觀看,天真且直白地畫出所看到的一切。」 【藝界推薦】(依筆畫順序排列) 林平︱臺北市立美術館館長 張慈韡︱師大附中美術班老師 黃小燕︱國立臺灣藝術大學美術系專任教授 單煒明︱藝術博士、「藝術單飛」廣播主持人 劉俊裕︱國立臺灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所教授 謝哲青︱作家、知名節目主持人 「我常說閱讀印象主義不在書房,而是陽光和煦的樹蔭下、草原邊、小溪旁;儘管大口呼吸,享受陽光,接受土地與花草的滋潤,因為畫裡

一切秘密盡在自然中。」——藝術博士、「藝術單飛」廣播主持人︱單煒明 【本書重點】 印象派與它的時代 ◆19世紀下半葉,拿破崙三世開始巴黎改造計畫。寬闊的馬路、精準系統化的「奧斯曼」建築、污水排放系統、水和天然氣瓦斯輸送到各個樓層,而公共照明使得夜間活動熱絡起來,人們不再有半點恐懼。整座城市煥然一新,新興富有的資產階級也開始崛起。 〈雨天的巴黎街道〉古斯塔夫・卡耶博特,1877年。 當多數印象派畫家關注的繪畫主題轉向娛樂或大自然,卡耶博特充滿興趣的則是身邊的新興都會風景。這幅畫猶如一張照片,捕捉瞬間,概述了19世紀的世界,而奧斯曼的巴黎即是其嶄新的布景。 ◆幾個世紀以來,風景在美術學院所

奠定的類型裡一直處於次等地位。但一種風景新視野的革新於焉展開,隨著「畫你所見、所想、所感受的那些」口號,在印象派中引爆。 〈瓦茲河上的日落〉查爾斯.弗朗索瓦.多比尼,1865年。 弗朗索瓦對風景提出一種新的觀點,預告了印象派的到來,他正是其中的先驅者。 印象派,一種新的視野 ◆印象派畫家毅然決然地拋棄宏大主題與雄偉巨畫,將注意力集中在微不足道的小事、日常的平凡及暫停、懸置的時光。傾聽圍繞在他們周遭的一切,他們專注於這些細微的片刻,思索如何表現其中的詩意與情感。 〈鞦韆〉奧古斯特.雷諾瓦,1876 年。 一個背對著的男人、一個女人眼光望向另一邊、一張臉從後面背景露出來、一個小女孩站在角落觀察

這景象⋯⋯印象派畫家拒絕偉大的主題,偏好這些如攝影瞬間般被捕捉的微不足道。 ◆比起在畫室裡重組題材,印象派畫家擁有的是對描繪對象那直接而敏感的體驗;透過這樣的挑戰,一種新繪畫很快相應而生。所有關於美術的規則,無論是學校或學院裡教的,統統捨棄。在激動而快速的筆觸下,色彩取得主導,重新詮釋了形式、調性、印象,一切只剩下震盪、色彩、生命力、流動感。 〈國會大廈,霧裡光影一隅〉克勞德.莫內,1904年。 莫內有系統地將筆觸碎化為大量色點,表現出籠罩於霧裡的倫敦在光線衍射裡的景致。一切彷彿逐漸消逝、瀰漫開來,就算是堅固的國會大廈也不例外。 印象派,一種分歧的系統 ◆獨立藝術家在官方沙龍之外,亦千篇

一律吃了閉門羹,彼時的法國藝術圈幾乎不給他們任何立足之地。這些未來的印象派畫家,不願意被既定範本所約束,決定自由實踐他們的藝術,想辦法讓大眾認識他們的繪畫。於是印象派第一次展覽於1874 年4月15日開幕,可惜後續一片兵荒馬亂,這種新繪畫遭到大量而毫不留情的嚴厲批評,各種尖酸刻薄的議論四面八方湧來。 〈印象.日出〉克勞德.莫內,1872年。 這幅於1874年印象派第一次展覽時展出的作品,被認為是「印象派」一詞的源頭,自此被拿來指稱這個藝術團體。 ◆印象派多年來遭到蔑視,還得面對暗無天日的悲慘,對於這些鬥志激昂、選擇打破學院規矩與原則的年輕畫家而言,藝術之路既漫長而痛苦。在展出的困難、幾近侮辱

的評論暴力之外,他們一部分的人還要面對一貧如洗的現實。 〈睡蓮〉克勞德.莫內,1914-1918年。 1918 年停戰協定簽訂後不久,莫內決定將睡蓮系列數件作品贈送給國家。經過長時間的交涉談判,在友人、也是後來的部長會議主席喬治.克雷蒙梭那堅定不移的支持之下,終於在1922年簽署這8件作品的捐贈證明。而這8幅畫在1927年莫內過世後不久,在橘園美術館兩個由莫內親自設計的橢圓廳裡展示。 驚人的影響 ◆作為各個領域的革命者與創新者,印象派孕育且帶來了許多豐富的進展,且將烙印在後來持續湧現的前衛風潮裡。1886年印象派第八次展覽,出現了新成員秀拉、 西 涅 克。新印象派是由秀拉開始的,他將筆觸

的分割與純色的運用推展得更遠。秀拉的點描派,幾乎是逐字逐句地,執行著科學家謝弗勒的色彩同步對比理論——印象派原本即是受到他的啟發。 〈大碗島的星期日午後〉喬治.秀拉,1884-1886年。 展出於印象派第八次也是最後一次展覽,這幅巨畫顯示了秀拉在繪畫上的追尋。分割的筆觸,恪遵謝弗勒分解色彩的科學理論,畫布上的純色小點,最後形成藝術家想要的色調。星期日的水邊休憩活動原本就是印象派的主題,然而造型上的處理,點出新的取向。

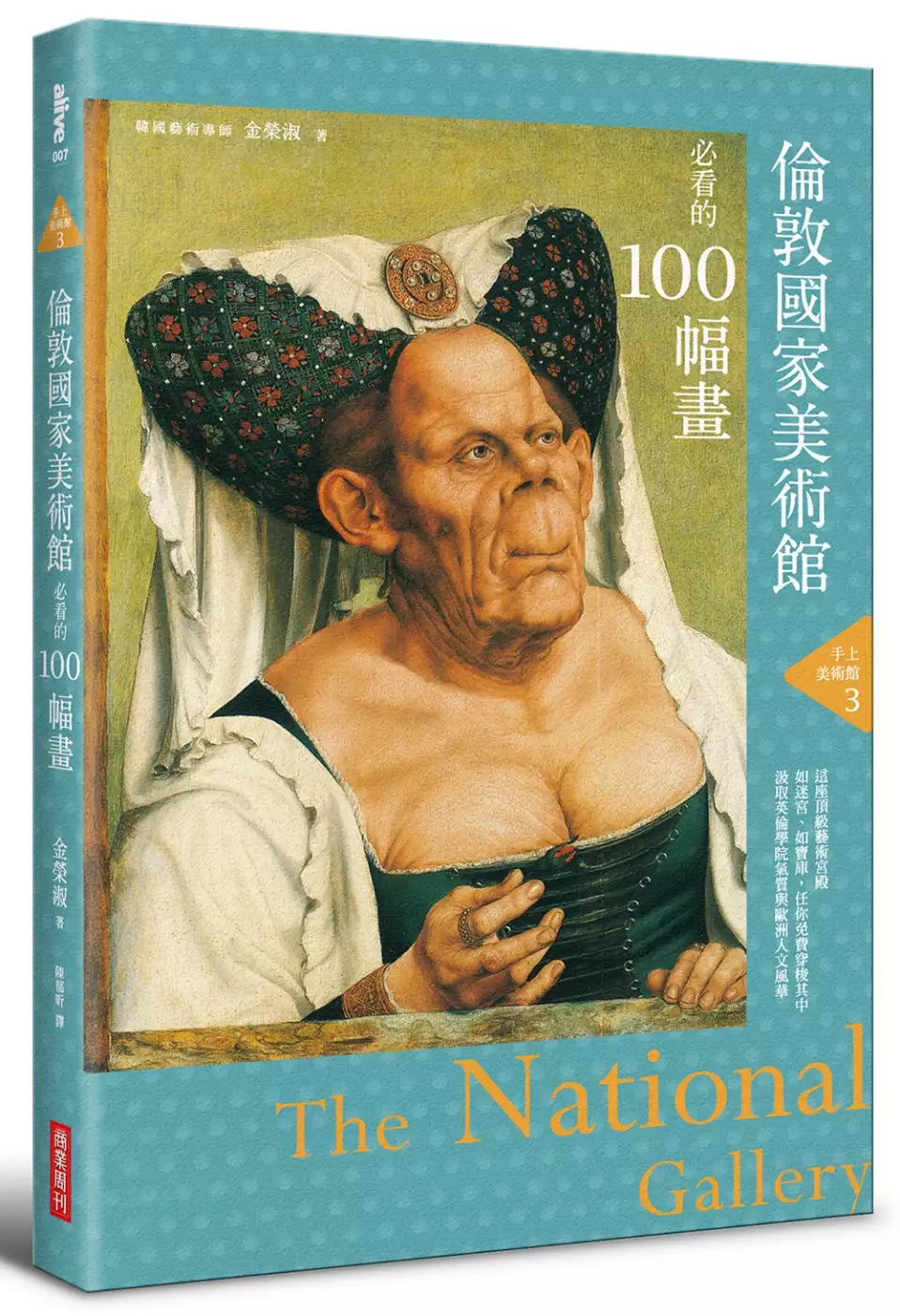

手上美術館3:倫敦國家美術館必看的100幅畫

為了解決雷諾 瓦 優惠 的問題,作者金榮淑 這樣論述:

這座「人民」的藝術殿堂,盡是人生百態, 不論是揭露或隱藏、謊言或真相 ☆手上美術館──好看、好懂又好帶,你的隨身藝術導覽員 ☆很會說畫、解畫的韓國藝術導師 ☆一生必看的100幅畫、一定要認識的50個藝術大師 ──從此看展不再走馬看花、徒留遺憾! 封面畫作乃鎮館之「醜」,為什麼每年都能吸引這麼多人特地前來觀賞? 這座頂級藝術殿堂的設立宗旨,是為了讓無法收藏經典藝術作品的市井小民,無須任何花費,就能一親名畫與大師芳澤。最棒的是,不只英國民眾,任何造訪倫敦的旅客都能免費參觀。 館藏畫作從古典到前衛,風格多變,隨你審美醜、解畫謎,傳遞各色人生故

事,也傳承一部橫跨13-19世紀的藝術史。 欣賞畫作,不只看技法與形式,更要看出隱身於後的「人」與「故事」 ◈即使拿著放大鏡看〈阿爾諾非尼夫婦像〉,任何細節都毫無破綻,連畫家本尊也藏在細節裡。 ◈達文西畫了兩幅幾近相同的〈岩間聖母〉,分別收藏於倫敦國家美術館與羅浮宮,你可知如何分辨? ◈世界第一幅真人大小肖像畫〈大使〉,處處都是「象徵」與「寓意」,看畫時小心被一顆暗藏的骷髏頭嚇到。 ◈恪守宗教的西班牙史上第一幅裸體畫〈鏡前的維納斯〉,可說是男性眼中最佳美女形象,卻曾遭人以尖刀刺傷! ◈為什麼梵谷的〈向日葵〉畫的是花,也不是花?燦爛黃色說的是

死亡,而不是生命? 本書特色 1.手上美術館--好看、好懂又好帶,你的隨身藝術導覽員 本書彷彿你的隨身導覽,以CP值最高的方式,讓你一次看懂100幅名畫&50個藝術大師,不論是行前準備、現場按圖索驥,都能不留遺憾、滿載而歸! 2.「韓國藝術導師」最具親和力與魅力的「說畫‧解畫」書 完全沒有藝術基礎與藝術天分的人,也能愉快讀完本書,建立大方談藝術的自信。 3.內容分類與文字版面,易讀美感與藝術質感兼具 依館區、年代、重要藝術流派分門別類,以一頁圖、一頁文的方式依序介紹100幅名畫,便於讀者親近大師經典,沉浸藝術之美。 名人推薦 姚詩豪(

大人學共同創辦人) 胡至宜(PPAPER發行人/營運長) 翁美慧(富邦藝術基金會執行長) 陸潔民(畫廊協會資深顧問、藝術品拍賣官) 焦元溥(倫敦國王學院音樂學博士) 謝哲青(作家、節目主持人) 專文好評 黃子佼(多媒體跨界王) 趙琍(誠品畫廊執行總監) 鄭治桂(台灣藝術大學美術系兼任助理教授) 賴淑君(英國文化協會藝術暨文化創意長) "藝"口同聲推薦 (依姓氏筆畫排序) -倫敦美術館專文推薦- 「從中世紀到現代,倫敦國家美術館以藝術述說超凡入聖的美感體驗。」─謝哲青,作家、節目主持人 「倫敦國家美術館不只是一座美術館

:不可思議的館藏加上免費的常設展,更讓它成為倫敦人的心靈寄託,戰爭時期的精神力量。這本書為大家詳細導覽這個世界藝術重鎮的豐富美好,期待你親自造訪,感受它獨一無二的魔法與魅力。」─焦元溥,倫敦國王學院音樂學博士 -手上美術館套書推薦- 「我常說看畫能保養眼睛、呵護靈魂,這套書讓許多人找到了在畫作前逗留更久的好方法。走進三大美術館,面對真正大師的原作、體驗藝術出自靈魂的高頻正向能量感染力,就是這麼簡單!」─陸潔民,畫廊協會資深顧問、藝術品拍賣官 「百年以來,某些類型的視覺之所以成為經典,甚至於要被珍藏,自有它的道理。創作廣告的點子裡,有五款視覺絕對吸引人眼球:美女、小孩、裸

體、殘肢、動物。 現在它們都在手上的美術館裡,值得細細體會。」─胡至宜,PPAPER發行人/營運長 「打開美術館的場景,進行全民的藝術普及教育,除了是社會責任也是增加文化自信的必要途徑,追尋知識的奧妙與探索美感經驗是豐富人生的不二法門。 我們在前人的才情與無私當中仰望領受,感知色彩、光線、構圖、比例、思想、歷史,經驗美和藝術所給予的感官開發,成就真正富足的人生。」─翁美慧,富邦藝術基金會執行長 「如果你是藝術的門外漢,但也想一窺經典名畫的絕妙之處,這本書是個絕佳的入門,它扮演了『頻率調整器』的角色,讓你在親臨真跡之前,透過作者的文字提前感知到這些名畫的背景故事。有一

天,等你終於踏入美術館,你可以用老朋友的口吻,向這些名作說聲:「久等啦!我終於來看你了!」─姚詩豪,大人學共同創辦人 作者簡介 金榮淑 高麗大學西班牙語系畢業,曾服務於智利駐韓大使館與玻利維亞大使館。大學時以業餘身分參加管弦樂團,熱愛古典與爵士音樂。邁入不惑之年時,由於對繪畫的熱情,進入梨花女子大學研究所攻讀藝術史,致力於寫出任何人都能輕鬆了解的藝術趣味故事。 著作包括:《手上美術館1:羅浮宮必看的100幅畫》、《手上美術館2:奧賽美術館必看的100幅畫》、《羅浮宮與奧賽博物館名畫漫步之旅》、《佛羅倫斯藝術漫步》、《荷蘭/比利時美術館漫步之旅》、《現代藝術家的無禮抵抗》

、《畫作漫談》、《在畫中遇見耶穌》、《巴黎布洛瓦》、《熱愛自然的畫家們》(合著)等。此外,作者也專為孩童寫了《看完這本書就想去美術館》、《在美術館閱讀希臘神話》、《在美術館閱讀西洋藝術史》等書。 譯者簡介 簡郁璇 曾任廣告文案,現為專職譯者。期許自己能以精準流暢的譯筆來詮釋每一本書,並希望韓文書能迎來百花齊放的一天。 部落格:BooKorea K好書 各界盛讚 【前言】一生必去的歐洲美術館之旅,如何不留遺憾? 倫敦國家美術館行前須知 ╔聖斯柏利館 ╠中世紀晚期‧文藝復興初期 ╚1250~1500 馬爾加里托‧德‧阿雷佐〈王座上的聖母子像、耶穌誕生與

聖徒事蹟的場景〉 作者不詳〈威爾頓雙聯畫〉 馬薩其奧〈王座上的聖母聖子與四天使〉 烏切羅〈聖羅馬諾之戰〉 羅伯特‧坎平〈壁爐前的聖母子像〉 范艾克〈阿爾諾芬尼夫婦像〉 羅伯特‧坎平〈男人肖像畫〉〈女人肖像畫〉 范艾克〈包著紅頭巾的男人(自畫像)〉 彼得魯斯‧克里斯蒂〈年輕男子的肖像畫〉‧羅希爾‧范德魏登〈仕女肖像畫〉 波提且利〈神祕的誕生〉 達文西〈岩間聖母〉 阿萊索‧巴爾多維內蒂〈黃衣女子的肖像〉 波提且利〈維納斯與戰神〉 卡羅‧克里韋利 〈聖米歇爾〉〈聖耶柔米〉〈殉道者聖彼得〉〈聖女露西亞〉 喬瓦尼‧貝里尼〈園中祈禱〉 曼帖那〈園中祈禱〉 喬瓦尼‧貝里尼〈羅雷丹總督肖像畫〉 法蘭契

斯卡〈耶穌受洗圖〉 ╔西翼 ╠文藝復興全盛期・矯飾主義 ╚1500~1600 帕爾米賈尼諾〈聖母子與聖徒們〉 小漢斯‧霍爾拜因〈大使〉 昆丁‧馬西斯〈醜陋的公爵夫人〉 米開朗基羅〈埋葬基督〉〈曼徹斯特聖母〉 拉斐爾〈朱里阿斯二世肖像畫〉 拉斐爾〈安西帝聖母〉〈聖母子和施洗者約翰〉 布龍齊諾〈維納斯與邱比特的寓言〉 丁托列托〈銀河的起源〉 保羅‧委羅內塞〈在亞歷山大前的大流士家族〉 提香(提齊安諾)〈凡德拉明家族〉〈慎重的寓言〉 喬基姆‧比克勒爾〈空氣〉〈土地〉〈水〉〈火〉 提香(提齊安諾)〈藍色袖子的男人〉〈女人肖像〉〈酒神和亞里亞得妮〉 老彼得‧布勒哲爾〈三賢王的膜拜〉 ╔北翼 ╠浪漫主

義・巴洛克 ╚1600~1700 威廉‧透納〈狄多建設迦太基〉〈雲霧褪去,太陽浮現〉 克勞德‧洛蘭〈艾薩克和瑞貝卡的婚礼〉〈示巴女王上船〉 麥德特‧霍伯瑪〈米德哈尼斯村道〉 安布羅〈萬里花瓶裡的花〉 菲利普‧德‧尚帕涅〈黎胥留肖像畫〉 勒南兄弟〈圍繞餐桌的四人〉 普桑〈發現摩西〉 普桑〈牧神像前巴庫斯的祭典〉〈膜拜金牛犢〉 克勞德‧洛蘭〈和聖者同行〉 林布蘭〈沐浴溪間的韓德瑞各〉〈基督與犯姦淫罪的婦人〉〈63歲的自畫像〉 林布蘭〈伯沙撒王的盛宴〉 霍赫〈台夫特的庭院〉〈與兩位男子喝酒的女人〉 維梅爾〈站在小鍵琴旁的女子〉 魯本斯〈密涅瓦捍衛和平〉 魯本斯〈參孫與大利拉〉〈帕里斯的評判〉 維拉斯

奎茲〈屋裡馬大和瑪利亞跟基督在廚房的一景〉 維拉斯奎茲〈鏡前的維納斯〉 范戴克〈查理一世的騎馬像〉 卡拉瓦喬〈莎樂美與施洗者約翰的頭〉 卡拉瓦喬〈以馬忤斯的晚餐〉 圭多‧雷尼〈蘇珊娜與長老〉、洛多維科‧卡拉契〈蘇珊娜與長老〉 阿尼巴列・卡拉契〈聖彼得遇到基督〉 ╔東翼 ╠洛可可‧印象派‧後印象派 ╚1700~1900 弗拉戈納爾〈賽姬向姊妹們展示邱比特的禮物〉 約翰‧康斯塔伯〈乾草車〉 威廉‧透納〈雨,蒸汽和速度(西部大鐵路)〉〈勇莽號戰艦〉 托馬斯‧庚斯博羅〈安德魯斯夫婦〉 霍加斯〈婚姻風尚〉系列作品 雷諾茲〈伯納斯特‧塔爾頓將軍〉 加納萊托〈石工作業場〉 安格爾〈莫蒂西爾夫人〉、 歐仁‧

德拉克羅瓦〈十字架上的耶穌〉 保羅‧德拉羅什〈被處刑的珍‧葛雷〉 馬內〈杜伊勒里花園音樂會〉〈咖啡廳演奏會的一角〉〈馬西米連諾的槍殺〉 莫內〈日本橋〉 莫內〈泰晤士河與國會大廈〉〈威尼斯大運河〉〈聖拉薩車站〉 雷諾瓦〈劇場內(第一次外出)〉〈傘〉 秀拉〈阿尼埃爾浴場〉 塞尚〈普羅旺斯的山岩〉〈沐浴者〉 梵谷〈梵谷的椅子〉〈向日葵〉 竇加〈費爾南德馬戲團的拉拉小姐〉 註釋作品 前言 造訪一生必去的歐洲美術館,如何不留遺憾? 從歐洲回來的人,如果說自己沒去過羅浮宮、奧塞美術館、倫敦國家美術館或普拉多美術館,我一定會很訝異。但這也情有可原,要是能待在一個城市數個月也就罷了,但僅能安

排一天或半天時間參觀博物館或美術館的人,每每只能望著入口處長長的人龍焦急不已。羅浮宮或普拉多博物館就更不用說了,即便是相較之下規模較小的奧塞博物館,想看完所有館藏也很吃力。因為不是只有韓國人會列出「歐洲必去美術館清單」,結果幾乎每一座都擠滿了來自全球各地的遊客。 法國大文豪司湯達(Stendhal)到義大利佛羅倫斯旅行時,曾造訪聖十字聖殿(ChiesadiSantaCroce),因那裡的藝術作品大受感動,心跳加快、頭昏眼花到難以站直身體,甚至出現幻覺,而這種症狀便被命名為「司湯達症候群」。許多人都曾在藝術作品前感到暈眩,也常因為自己不知道哪一幅才是好作品、為何毫無感覺而覺得慚愧。有些

人甚至會將司湯達症候群誤以為是單純的飢餓或口渴,就這麼走出了美術館。儘管因為「至少我看過了」而某種程度上覺得安心,但仍多少會遺憾自己只是走馬看花,徒然浪費了寶貴的時間與金錢。 真正具有果斷力、判斷力與行動力的「理性旅人」,多半會直搗黃龍,以各美術館的鎮館之寶為目標。造訪巴黎時,到了羅浮宮一定要看達文西名畫〈蒙娜麗莎的微笑〉,在奧塞美術館則要看米勒的〈晚禱〉,以及梵谷的〈隆河上的星夜〉。來到馬德里的普拉多美術館,務必欣賞維拉斯奎茲的〈侍女〉,以及哥雅的〈著衣的瑪哈〉與〈裸體的瑪哈〉。倫敦國家美術館必看的名畫當屬范艾克的〈阿爾諾芬尼夫婦〉,在梵諦岡則要到西斯廷禮拜堂看米開朗基羅的穹頂畫…

…當你全力奔向鎖定目標時,途中偶會碰見好像在學校教科書上看過的作品,視線不自覺受到某些作品吸引而停下腳步,但多半會因趕行程而不得不放棄大部分作品,留下不知何時能再訪的「依戀」,抱憾離去。 結果,就算你的確去了「一生必去的歐洲美術館」,也看到了偉大的作品,但除了帶著尷尬笑容、擠在人群中拍了紀念照之外,毫無記憶點的美術館之旅,事後回想只是遺憾……與其這樣,倒不如利用這段時間,仿效巴黎人坐在塞納河畔小憩,或學學倫敦人在特拉法加廣場啜飲紅茶。 本書專為兩種人而寫:擔心行前毫無準備,歐洲美術館之旅會留下遺憾的人,以及身在美術館的茫茫藝術大海之中,因來自四方的視覺衝擊而呆住的人們。本書

將為你們事先施打好「防呆疫苗」,讓夢想有趟充實歐洲之旅的人們,能夠做好萬全的準備,帶著這本書出發。 同時,本書也鎖定在美術館內被人潮擠得暈頭轉向,旅行結束後,帶著千頭萬緒解開行李的人們,像是自己究竟看了什麼、應該有什麼感受、錯過了哪些作品等。看過本書後,讀者將會發現,當初來不及用心觀賞的作品,竟是一幅藏著驚人故事的名畫,而著迷不已! 畫作是畫家想向你傳達的故事。畫家透過色彩與線條構成的幾何形體,向世人展現自身宇宙的偉大語言,往往需要有人為你翻譯與解析。雖說一般多認為畫作比文字更容易理解,但仍然有人因看不懂而感到鬱悶,因此,我希望本書能讓人就算不去美術館,也能汲取偉大藝術家想

傳達的訊息。 【摘錄1】_倫敦國家美術館行前須知 倫敦國家美術館與其他歐洲美術館大異其趣,設立目的並不是為了展示王室珍貴收藏品。儘管查理一世在位時,英國王室收藏的藝術品數量十分豐富,但後來以克倫威爾為首的清教徒革命爆發後,查理一世被送上了斷頭台,藝術收藏品全數遭到拍賣或流散於歐洲各地。即使大英博物館於1753年成立,但主要僅收藏與展示古代文明古物、肖像畫、錢幣、獎牌等。為了透過名作鑑賞來推動教育與藝術的發展,各方人士提出了「以繪畫為重心」的理念,以及設立國立美術館的必要性。 就在1823年,俄羅斯出身的金融界大老約翰‧朱里斯‧恩格斯坦(John Julius Angerstein)辭

世,他所收藏的38幅畫作流至畫市。該說是老天眷顧嗎?英國政府當時正好接收了奧地利的戰爭債,財政上游刃有餘,於是即時購入了這批差點落入歐洲富豪手中的藝術品,而目的自然是為了設立美術館。受到英國政府精神感召,多位富豪也相繼大方捐出個人珍藏,風景畫家康斯塔伯(John Constable)的贊助人暨業餘畫家喬治‧博蒙特(George Beaumont)爵士將自身藝術收藏無償捐給國家,而後牧師威爾‧卡爾(Holwell Carr)也跟進效尤。 1824年,政府先將恩格斯坦位於倫敦帕摩爾街(Pall Mall)100號的私人故宅改建為國家美術館,1838年才遷至倫敦最熱鬧的市中心──特拉法加廣場(Tra

falgar Square)附近,一棟由威廉‧威爾金斯(William Wilkins)打造的宏偉古典新建築。之後,政府提出減免稅金等優惠,各界捐贈作品數量與日俱增。而且每當預算充足時,政府也會收購更多作品。之後一路持續增建與改建,到了2003年,全館外觀已與現在相去不遠。 始於38幅畫作的,如今收藏多達2,000餘幅作品中世紀末期、文藝復興初期,乃至19世紀末期的作品,堅持只展示精選畫作的國家美術館,不論在品質或數量上,都絲毫不亞於羅浮宮博物館。 即便二次世界大戰時,英國政府曾將所有館藏移至威爾斯的一處祕所,但國家美術館內仍維持每月展出43幅作品的習慣。總之,國家美術館儼然是英國的門面之一,

與國家自尊心之間有著密不可分的關係。