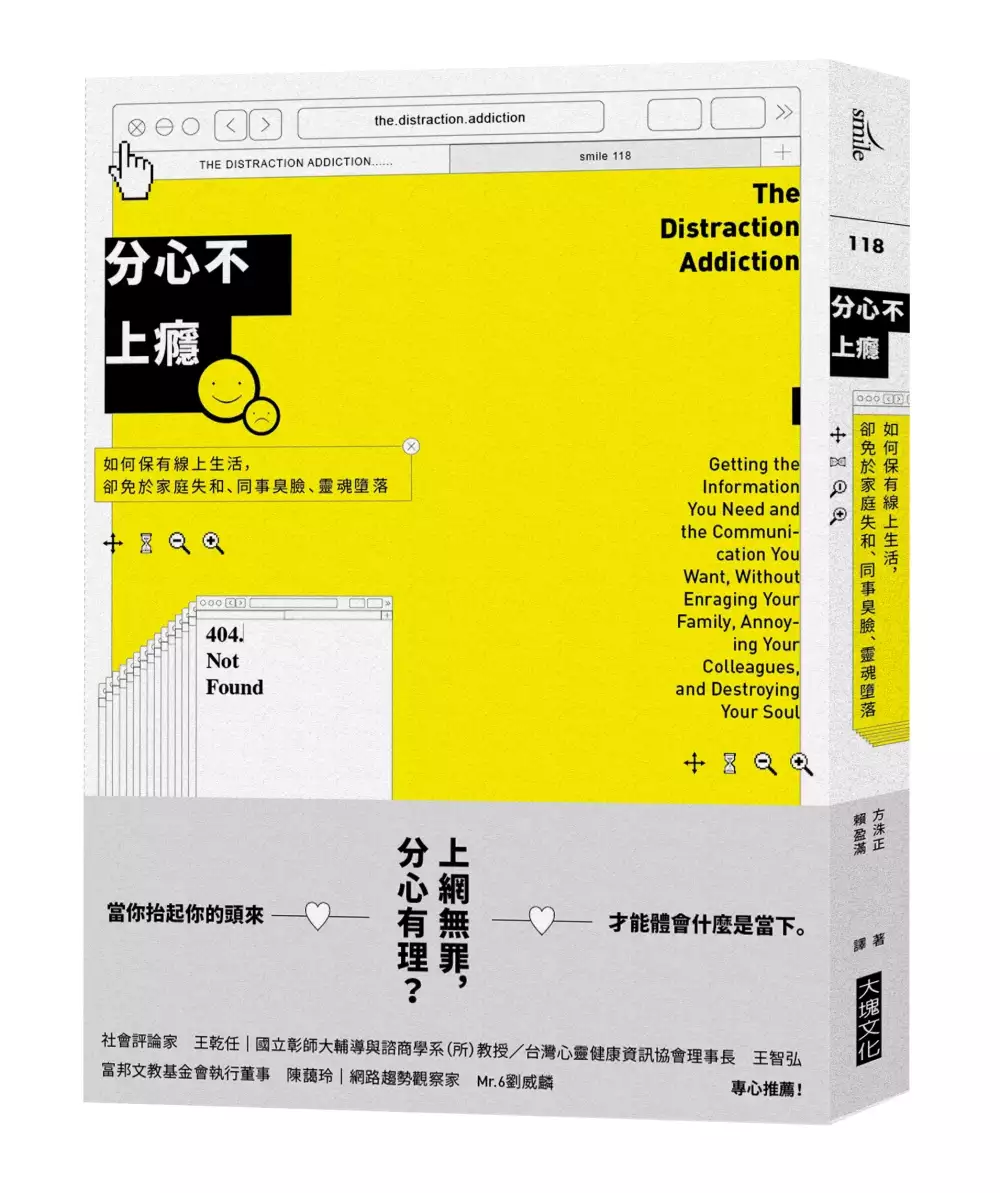

電腦突然黑屏無法關機的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦方洙正(Alex Soojung-Kim Pang)寫的 分心不上癮:如何保有線上生活,卻免於家庭失和、同事臭臉、靈魂墮落 和覺隱子珩的 聖達瑪靜坐法:靜心.在每個當下帶來生命的微笑都 可以從中找到所需的評價。

另外網站黑畫面】電腦黑屏主機仍在運作 - YouTube也說明:【 電腦無法 開機、黑畫面】 電腦黑屏 主機仍在運作,開機 黑屏 進不了系統 ... Windows 10 無法關機 ,一按 關機 就跳登入開機畫面,解決方法"開啟快速啟動 ...

這兩本書分別來自大塊文化 和城邦印書館所出版 。

最後網站顯示器使用中螢幕變黑的疑難排解則補充:進入HP 顧客貼心服務鍵入電腦型號搜尋顯示卡驅動程式,下載最新驅動程式更新。 2. 顯示螢幕突然變黑,主機運作正常. 狀況分析 ...

分心不上癮:如何保有線上生活,卻免於家庭失和、同事臭臉、靈魂墮落

為了解決電腦突然黑屏無法關機 的問題,作者方洙正(Alex Soojung-Kim Pang) 這樣論述:

上網無罪,分心有理? 當你抬起你的頭來──才能體會什麼是當下。 【你有分心上癮症嗎?】 ‧檢查電郵時,你會屏住氣嗎? ‧你開始覺得維繫上網生活很像在工作? ‧生活中的類比式活動(種花、烹飪、繪畫)占比愈來愈少? ‧明明是家庭聚餐,卻沒人交談,只專心滑手機? ‧不論是走路還是下樓梯,眼睛都離不開手機? 是你駕馭了科技?還是科技駕馭了你? 現代社會的大哉問── 活在愈來愈忙、愈來愈容易分心的世界裡,我們還能好好過日子嗎? 我們周遭滿是這樣的人:有人簡訊成癮,臨睡前不忘發最後一則訊息,等紅綠燈時也要抓緊時間line一下。還有人,就算吵得臉紅脖子粗仍要接

電話,甚至邊聽布道邊看臉書。但是我們自己也沒好到哪裡去。誰沒做過以下這些事呢?邊吃晚餐、邊看電郵,屏氣凝神等待電子信箱開啟,甚至坐在電腦螢幕前忘了起身。 行動裝置和網路已經侵入了我們的生活。這本創意非凡的書,試圖回答我們這個時代最迫切的一個問題:我們能夠既和世界保持連結,又不會減損才智、專注力和生活能力嗎?我們能魚與熊掌兼得嗎? 方洙正(Alex Soojung-Kim Pang)是美國史丹佛大學的知名科技大師。對於這個問題,他的回答是「可以」。《分心不上癮》充滿了精彩的調查、有力的研究和重要的建議。從輕鬆等候臉書重新整理,到發揮創意暫時擺脫數位沉迷,這本書將告訴我們如何關機又知天

下事。 名人推薦 社會評論家 王乾任 國立彰師大輔導與諮商學系(所)教授/台灣心靈健康資訊協會理事長 王智弘 富邦文教基金會執行董事 陳藹玲 網路趨勢觀察家 Mr.6劉威麟 專心推薦! 科技時代何處尋覓靜心之道?作者以科學家之精神、文學家之筆,帶領您走一趟科技與心靈的桃花源。──國立彰師大輔導與諮商學系(所)教授/台灣心靈健康資訊協會理事長 王智弘 想像廣告中的金城武,在紛亂高速運轉的世界定心,優雅從容嗎?不妨試試看作者的「沉思式計算」心法?沉思式計算力,讓你分心卻不上癮,還能保持專注力,高效面對工作與生活。──社會評論家 王乾任 《分心不上癮》內容有

趣又發人深省……不僅是自助手冊……更深刻檢視了我們過度使用數位設備的危險,並回顧了科技發展如何改寫人類意識的歷史。──《華盛頓郵報》(Washington Post) 充滿洞見的新研究,探討我們如何面對數位生活中無止境的干擾與中斷……作者以極具說服力的方式,仔細建構了一套解決之道,取名為「沉思式計算」……希望幫助我們清明沉著地思考。作者的見解不僅創新獨到,並常常啟迪人心。──《舊金山紀事報》(San Francisco Chronicle) 《分心不上癮》對科技抱持懷疑,卻不過度恐懼科技,也不死抱著神經科學……本書提供大量建議,教導讀者如何擁抱「沉思式計算」,以覺察的方式使用數位科

技……作者並未為了追求道地的神祕體驗而排斥科技,只是想去除科技帶來的混亂。──《紐約客》(The New Yorker) 從科學史(例如達爾文的每日散步)到矽谷熱中的宣傳(例如「數位安息日」),作者擅長從不同出處蒐集之前報導過的概念,將它們匯聚融合。──《克里夫蘭實話報》(Cleveland Plain Dealer) 本書是一趟優雅的旅程,帶領讀者遊歷神經科學的新知,並檢視注意力的本質。對於想掌控個人數位生活的讀者,本書是很有價值的參考資料,也是瞭解心靈和科技互動的絕佳入門書。──《出版者週刊》(Publishers Weekly) 作者提醒我們,人類大腦能做的還是遠遠超越

了電腦。──《瓊斯夫人》(Mother Jones) 作者在這本深刻的作品中提供了豐富的研究結果和各種趣聞,呼籲讀者更覺察地使用科技。對喜歡瑪姬‧傑克森和比爾‧麥奇本的《分心:注意力瓦解與即將到來的黑暗時代》(Distracted: The Erosion of Attention and the Coming Dark Age)、喜歡瞭解注意力的本質及人類與電腦互動的讀者來說,這是最適合的讀物。──《圖書館學刊》(Library Journal) 作者介紹偉大思想家的創見和背後的故事,訪問當代科學家及科技專家,來為他提出的建言背書。從僧人竟然也使用社群媒體,到詳細分析達爾文的散步

思考,這些故事將當代科技「上癮症」納入人類歷史、發展和哲學觀的大脈絡下討論,是本書最出色之處。──《書單》雜誌 作者對覺察、沉思和計算的見解非常有用。──科技網站TechCrunch 睿智、溫和、有趣又深刻得令人愉悅的一本書,討論的遠遠不只是手機時代的分心和成癮現象,而是如何深刻用心觀照我們的工具和身體,以及我們所愛的人。這本書的對象是當代人,傳達的卻是永恆的信息。──麥可‧裘洛斯特(Michael Chorost),《互聯之心:人性、機器和網路即將到來的整合》作者 手機和iPad時代似乎給了我們一個非常不討喜的兩難:要嘛改變我們自己,適應一個充滿科技焦慮和分心的生活,要嘛就

是放棄網路世界帶來的諸多益處。在這本重要又充滿希望的書中,作者告訴我們還有第三種選擇。只要使用他稱之為「沉思式計算」的方法,我們就能駕馭科技來協助(而非打亂)我們專心和沉著,進而運用科技產品來過一個有意義的人生,而不是受科技產品左右。──奧利維‧柏克曼(Oliver Burkeman),《衛報》專欄作家、《解藥:受不了正面思考的人的幸福學》作者 是你駕馭了科技?還是科技駕馭了你?《分心不上癮》是數位分心時代維持清明、平衡與方向的指南。想要保有手機、臉書、電郵和其他科技產品,讓它們豐富你的生活,而不是讓生活更加零碎,就一定要讀這本書。──拉梅茲‧南姆(Ramez Naam),《無限資源:有

限星球、概念發威》作者 時間不夠?一直被冒出來的雜事打擾?被資訊大海淹沒,看不到陸地?需要北極星和領航員,甚至禪宗大師幫忙?那就找方洙正吧!這些事他全經歷過。有了他的協助,你將對自己的表現大吃一驚。《分心不上癮》是我們如何悠遊於科技時代的基礎指南,充滿睿智,樂趣無窮。──彼得‧懷布洛(Peter C. Whybrow),美國加州大學洛杉磯分校塞莫爾神經科學與人類行為研究中心主任,《美式瘋狂:更多還不夠》作者 《分心不上癮》保證能讓讀者跳脫日常生活的陳腔濫調,拓展我們對科技可用性和延伸心靈的認識,將我們的哲學思索帶入現實。趕快翻開這本書,讓裡面深刻的人文感性刺激你、愉悅你吧。──約翰

‧希利‧布朗(John Seely Brown),《資訊社交生活》作者之一 作者簡介 方洙正(Alex Soojung-Kim Pang) 過去二十年潛心研究人與科技,以及兩者共同打造的世界。身為科學史博士和專業的未來學家,他是史丹佛和牛津大學的訪問學者,也曾經在微軟英國劍橋研究院擔任研究員,並且在矽谷智庫Strategic Business Insights擔任資深顧問,著作散見於《科學人雜誌》、《美國科學家》、《洛杉磯時報》書評版和眾多學術期刊。關於更多「沉思式計算」相關資訊,請見網站:contemplativecomputing.org。 譯者簡介 賴盈滿 英國倫敦

政經學院科學哲學碩士,譯有《資訊》、《海拉細胞的不死傳奇》等書。 引言 兩隻猴子 第一章 呼吸 第二章 簡化 第三章 冥想 第四章 去程式化 第五章 實驗 第六章 重新定焦 第七章 休息 第八章 沉思式計算八步 附錄一 撰寫科技日記 附錄二 社群媒體善用法則 附錄三 數位安息日自助手冊 謝詞 註釋 序 喋喋不休的猴子(摘自「引言 兩隻猴子」) 日本古城京都西郊的嵐山(意思是颳風的山)山腰有一座岩田山公園。公園裡小徑曲折,可以俯瞰景致宜人的京都風光,但最大的賣點是那裡住了大約一百四十隻獼猴。岩田山的獼猴群性很強,喜歡嬉戲,有時還很機靈狡猾。和所有獼猴屬的猴子一樣,

牠們既合群又聰明,會和親人玩耍,互相照顧幼小,彼此學習技能,甚至擁有特殊的團體習慣。 這些獼猴當中,有的沉迷於泡澡、做雪球或洗食物,有的熱中於捕魚或用海水當調味料。岩田山的獼猴以剔牙和玩石頭聞名,因此雖然我們向來認為文化是人類的專屬品,但有些科學家認為獼猴也有文化。牠們天生的好奇與狡詐非常像人,前一秒你才看見某隻小獼猴動作好可愛,下一秒牠的夥伴已經偷走你在公園入口買的零食了。 這群獼猴還有一點也很像人。牠們這麼聰明,卻什麼事都無法專心太久。住在京都西郊的山腰上,這群獼猴每天都能欣賞世上數一數二的古城景致,但牠們卻無動於衷,老是喋喋不休,喃喃自語。這群獼猴活脫就像佛教形容的「心猿意馬

」,我最喜歡用這個詞來比喻毫無章法、過動不安的世俗凡心。藏傳佛教大師丘揚創巴仁波切曾經說過,猴子的心(心猿)是瘋狂的,「蹦蹦跳跳,無法停留在一個地方,完全靜不下來。」 猴子的心動個不停,反映出一種深沉的不安定。猴子的心靜不下來,所以怎麼都坐不住。同樣地,人的意識也幾乎總是流動不息,就算靜默時,思緒也很難不飄開。再加上電子產品的嗡鳴聲、收件匣有新訊息的閃動提示和語音信箱的通知聲,我們的心就像喝了三杯濃縮咖啡的猴子一樣瘋狂。現在的資訊選擇和設備就像吃到飽的訊息大餐,種類多樣、變化多端,最能吸引猿猴般的心(the monkey mind)。過量讓它興奮,亮閃閃的東西讓它著迷,猴子的心完全無法辨

別好科技和壞科技,也無法區分好選擇和壞選擇。 佛教經常提到「心猿」的概念,顯示心靈和外在世界的關係已經被深入探究了數千年之久。所有宗教都包含冥想,要求信仰者藉由沉默和獨處來靜定心靈。在聖公會《晨禱與晚禱》(Matins and Evensong )導言中,基督教會會長約翰.卓利(John Drury)忠告敬拜者,「應當保持耐心與放鬆,讓長久的傳統說話」,並「擺脫外在生活的羈絆,讓我們的思緒與感受更貼近自己」,唯有如此,人才能完全進入「那古老而淡定的服事秩序,得到一個空間、一個架構及提示,讓我們得以思考自己的懊悔、希望與感謝」。天主教修士用冥想來預備心靈,以便接受神的智慧。紛亂的心聽不見神

的聲音。而在佛教,心靈的戒持更像目的,而非達成目的的手段。凡心就像攪動的水。佛教徒說,只要心如止水,它就會像平靜如鏡的湖面映照出一切。 人機合一的猴子 岩田山公園幾英里外的京都大學有一所機器人實驗室,裡頭有一個由猴子操縱的機器人。那隻恆河猴名叫伊多亞(Idoya),但神奇的是伊多亞不在日本,而是在美國北卡羅來納州杜克大學的一間神經科學實驗室裡。牠的大腦藉由網路和機器人連結在一起。神經科學實驗室的負責人名叫米格爾.尼科萊利斯(Miguel Nicolelis),他是在巴西出生長大的,讓這個故事更全球化了。尼科萊利斯潛心研究大腦和大腦在學習執行功能時的變化,而他專長的領域,科學家稱之為腦機

介面(brain-computer interface, BCI)。你現在買得到初階的腦波讀取器,能讓你操作電玩,而科學家正藉由腦機介面來標定大腦的功能,並測試大腦控制複雜物件的能力,希望有一天能運用腦機介面,繞過受損神經發送大腦信號,讓脊髓損傷或神經退化症患者恢復控制身體的能力。 尼科萊利斯實驗過許多猴子,伊多亞是最新的一隻。過去十年,尼科萊利斯的研究團隊證實了,大腦植入電極的猴子可以操縱搖桿和機械手臂,而且大腦掃描的結果非常驚人:當猴子操縱機械手臂時,牠的前額葉(專司手臂控制的大腦部位)的神經元是激發的。換句話說,猴子的大腦不再將機械手臂當成工具,或是自身之外被它利用的物體,而是重新

建構對於猴子身體的認知,將機械手臂納為自己的一部分。就神經而言,猴子手臂和機械手臂的界線變模糊了。對猴子的大腦來說,猴子手臂和機械手臂都是身體的一部分。尼科萊利斯及他的日本同行在伊多亞大腦專司行走的部位植入電極,然後讓伊多亞走跑步機,研究牠行走時大腦神經元的激發狀況。只要伊多亞服從指令加快或減緩速度,就會得到獎賞。他們在跑步機前架了螢幕,但不是播放新聞節目,而是CB-1 的現場影片。CB-1就是京都大學實驗室裡那個真人尺寸的機器人。它本身也是個奇葩,身上有四台攝影機、多台迴轉穩定器和兩隻能抓取物體的機械手,可以握球棒、揮棒和模仿人類操作一些簡單任務。 當伊多亞一邊看著螢幕裡的機器人一邊行

走,牠腦中的電極會收集控制運動的神經元所發出的信號。信號透過網路傳給CB-1,CB-1再根據信號和伊多亞一起動作。伊多亞愈能操控機器人,牠得到的獎賞就愈多。牠就這樣一邊邁步一邊吃燕麥片,一小時後科學家關掉跑步機,伊多亞停止前進,但依然盯著螢幕。牠沒有讓CB-1 停下來,而是讓機器人繼續走了幾分鐘。尼科萊利斯的研究團隊再次證明了,靈長類動物的大腦可以學會直接操縱機器人,而且在過程中會開始將機器人視為自己身體的一部分。大腦掃描顯示,伊多亞無論擺動自己毛茸茸的四肢或操縱機器人的電子元件塑膠手臂,大腦的變化都是一樣的。就牠的大腦而言,兩者不再有任何差別。 伊多亞和岩田山的獼猴代表人類心靈的兩面,

兩種人類和資訊科技的關係,以及兩種未來。喋喋不休的猴子是未經訓練和規範的反應式心靈,喜歡刺激但無法留住思緒。賽博格(cyborg,譯按:機械化有機體)猴子則是不受科技役使的心靈,因為牠不再感覺使用的科技和自己有所區隔,需要特別留意。刻意的練習、見招拆招、實驗過程和神經迴路的重新搭接,已經共同創造一種延伸心靈,讓大腦、身體和工具彼此交纏、合作無間。我們讓喋喋不休的猴子控制我們的科技太久了,繼而又想不透事情為何會變得那麼糟。我們想成為人機合一的猴子(但不要那麼多毛,也不要植入電極),和伊多亞一樣,不假思索就能使用複雜的科技,又不覺得那是負擔或無法專心。我們希望科技能擴展心靈,加強我們的能力,而不是

摧毀我們的心靈。 這樣的掌控是做得到的。我們無須被迫進入無止境的分心狀態,感受所有不悅與不滿,而是能輕輕鬆鬆善用資訊科技,幫助我們更加專注、更有創意,也更快樂。 這樣的方式,我稱之為「沉思式計算」(contemplative computing,編按:新創詞彙,意為「以深思熟慮的方式使用電腦」。為求行文順暢,全書以「沉思式計算」稱之)。 這個詞聽起來像是矛盾修飾,故意說反話。沒有比科技密集的現代社會更不適合沉思,也沒有比和電腦、手機、臉書或推特互動更無助於清明思考的事情了,不是嗎? 沉思式計算不是來自科技突破或科學發現。它不是買得到的東西,而是一種實踐方式。沉思式計算來

自科學與哲學的一種新融合,來自某些古老的心靈和專注力鍛鍊術,以及人們如何使用資訊科技或被資訊科技利用的大量經驗。它讓我們察覺心靈和身體如何跟電腦互動,以及我們的專注和創造力如何受科技影響。沉思式計算幫助我們和資訊科技重新建立互動方式,讓科技更為我們所用,並且許諾我們和資訊科技建立一個更健康、更平衡的關係。 數位分心現象 為了瞭解如何做到這一點,讓我們先看看大多數人眼中的數位生活現狀,然後推想它可能的樣態。 想像現在是週一早晨,你伸手到床頭桌上去拿智慧型手機,將鬧鐘關掉,接著一手揉眼,一手點開手機上的電郵圖案。你其實還沒醒,只是下意識這麼做。你看著圖案轉動,等手機連接到電郵的伺服器

。 收件匣有十九封新訊息,大多數是自動生成的電子報、折價訊息、每日特價或社群媒體最新動態,六封是比你更早起的同事寄來的。你回了其中一封,準備撰寫另一封回信,突然覺得不知道該怎麼回,便點開網路瀏覽器看新聞,晚點再回信。歐洲的銀行正在爭論這一波紓困方案的條件……那斯達克指數又一次暴跌……某實境節目中的某位參加者自殺,各家部落客對這個消息的評論……你忽然察覺已經過了二十分鐘,該起床了。 搭乘地鐵上班途中,你漫不經心望向窗外,發現一名駕駛一手拿著手機,另一手握著方向盤,正在靠手機導航,另一名駕駛則是一手握著方向盤,另一手拿著手機發簡訊。相較之下,一邊開車一邊講手機根本是小兒科。你覺得警察應

該開單懲罰不專心的駕駛,但愈來愈多巡邏車上配有筆電,連警察自己也愈來愈不專心了。 工作還是和往常一樣:這幾個同事需要數字,那幾個同事等你回覆意見;你能幫忙處理這個問題,解釋這些選項,跟這個人談談嗎?這麼多事情如果是為了同一件工作也就算了,偏偏全都互不相關,這就另當別論了。你已經很習慣工作常被打斷,但今天就連打斷都被打斷了。你很難拒絕,也很難重新專心。每次被打斷,你都需要幾分鐘回想自己剛才做到哪裡,整理思緒重新開始。 下午稍晚,你終於準備把成果列印出來。你按下列印鍵,結果出現了錯誤訊息:你必須更新印表機的驅動程式。你點了「更新」,一分鐘後又出現另一個訊息:最新的驅動程式不支援你的舊版

作業系統。你或你公司的資訊部必須更新作業系統。半小時後,你重開電腦,終於把成果列印出來。這樣的遭遇雖然令人挫折,但並不罕見。根據二○一○年由科技業巨擘英特爾贊助的哈利斯(Harris)互動調查,電腦使用者每天耗費四十三分鐘(也就是每週五小時,每年十一天)等待電腦開機、關機、執行軟體、開啟檔案和連結網路。 下班後,你和朋友見面小酌一杯,路上行人都盯著自己的手機,很難從螢幕上分心。你覺得你的手機在褲子口袋裡振動,於是伸手去拿準備接電話,卻發現手機不在那裡。你摸了摸其他口袋,擔心手機是不是弄丟了。上回手機不見時,你感覺一部分腦袋也跟著當掉了。好險沒事,手機在外套裡。 你和朋友喝酒聊天,兩

人不時收到簡訊,談話因此斷斷續續。你們各自低頭看手機,想也沒想就開始打字。有一則簡訊特別怪,是前女友發來的:內容胡言亂語,而且發訊時間(在她的時區)是半夜。「我聽過這種事,她可能是在夢中打的。」你朋友說,眼睛依然盯著手機。真的?「跟夢遊很像」——打字打字打字——「只不過」——打字打字打字——「變成邊夢邊打字。」 睡覺也在發簡訊,這件事聽來並不離譜。畢竟資訊科技和網路已經徹底滲透了我們的日常生活。國際電信聯盟(International Telecommunications Union)指出,二○一○年全球有六億四千萬戶(總數約十四億人)家中至少有一台電腦,其中五億兩千五百萬戶(九億人)有

網路連結。美國有九千萬戶家庭(占美國總家庭數的八成)擁有個人電腦和網路,其中將近半數的家庭有兩台以上。七千萬戶家庭擁有Wii、PlayStation 或Xbox一類的遊戲機,四千五百萬戶擁有共九千六百萬支智慧型手機,七百萬戶擁有平板電腦。六成的家庭擁有三台使用網路的電子設備,四分之一的家庭擁有五台。 你每天平均接收和發送一百一十則訊息,查看手機三十四次,造訪臉書五次,至少花半小時按讚和發訊息給朋友。和大多數人一樣,你使用智慧型手機的智慧功能遠多於手機功能:你花一小時上網檢查電郵、發訊息和上社群媒體,只花十二分鐘講電話。尼爾森(Nielsen)市場研究公司和皮尤研究中心(Pew Resea

rch Center)發現,美國人每個月平均花費六十小時上網,一年大約七百二十小時,相當於九十個工作天。其中二十天用在社群媒體上,三十八天瀏覽新網站、YouTube 和部落格等等,三十二天處理電郵。你可能開始覺得維繫上網生活很像工作,因為確實如此。 我們手上的數位設備愈來愈多,花在上頭的時間也愈來愈長。這不只是量的改變,也是質的變化。無論我們喜不喜歡,數位科技及數位服務已經和我們的日常生活緊密交織。一名矽谷工程師說:「從前電腦是我每天生活的一部分,現在是我分分秒秒的一部分。」這位工程師曾經任職谷歌和臉書,連她也感受到了變化。她和我們許多人一樣,察覺資訊科技在我們生活的大小事上扮演愈來愈重

的角色,從維繫家庭、照顧家人到社交生活都是如此。從前我們常說整天與電腦為伍的人是駭客,現在人人都是駭客。 數位生活很棒,但也有其代價。隨時掌握所有人分享的大小事,有時就像不可能的任務,光是數量就很驚人,更何況還要及時回應。他們都是你的朋友(或者所謂的「朋友」),如果不一直注意他們分享的動態,就可能錯過什麼。新的簡訊或電郵來了會有聲音固然很好,但若點了「更新」卻空空如也,我們又會悵然若失。 有時我們會覺得問題特別嚴重。當所有人(包括朋友)都需要你的關注,身旁又不斷有事讓你分心,保持 專注就變得非常難。我們工作時經常被一件又一件的事情岔開,很難完成原本的工作。最近的研究和實際調查顯示,

多數員工每天不被打斷的時間只有三到十五分鐘,但至少得花一個小時(相當於每年五週)處理這些旁務,然後才能回到自己的工作上。儘管你隱約懷疑這些打斷和重疊拉低了你的創作力,但你分心處理的每件小事似乎都很緊急,讓你感覺自己很忙。然而,當大家都是一副忙不完的樣子,過量工作就成為一種榮耀,過勞就成為新的常態。一心多用讓你感覺自己在工作,其實反而讓創作力大打折扣。 員工經常分心讓企業組織損失不淺。一九九六年的全球經理人調查指出,三分之二的經理人認為,經常分心和資訊過量影響了他們的生活品質。更晚近的研究則估計,美國二○一○年因為資訊過量而浪費了兩百八十億小時和一兆美元——該年美國的國內生產毛額為十四兆六

千億美元。一般員工每天花費半小時處理設備或網路的問題,一年下來,電腦問題就耗掉了十五個工作天。 訊息川流不息。不停的通知聲、跟上訊息的渴望,以及不斷分割時間與力氣的努力,開始讓我們喘不過氣來。真正需要專心的時候,我們愈來愈難專心,讀完一頁卻記不住讀了什麼。我們不僅很難回到一小時前做的事,甚至連那件事是什麼都想不起來。你會忘記心裡列的購物清單,有時走進家裡某個房間卻忘了要做什麼。 (摘自「第六章 重新定焦」)達爾文的散步小徑達爾文每天都會到「沙徑」(Sandwalk)散步。這條路從達爾文家族的「塘屋」(Down House)出發,全長四分之一英里,達爾文在這裡散步了近四十年。他和妻子艾

瑪(Emma)一八四二年夏天從倫敦搬來這邊,遠離都市的分心事務。塘屋之前是牧師住所,擁有三英畝的花園和分成四塊草原的十五英畝土地。有些人認為達爾文搬到塘屋是為了遺世獨居。他們比較他在小獵犬號的辛勤生活、倫敦科學界的活躍忙碌及肯特鄉間的安靜歲月,認為他是刻意離群索居,甚至想逃離自己提出的演化論。不過,開放大學教授詹姆士.摩爾(James Moore)告訴我,實際情況其實有趣多了。摩爾造訪塘屋和沙徑三十年,對達爾文的世界瞭若指掌,大到他的學說,小到他的日常生活,他對達爾文的瞭解不下任何人。他認為塘屋既是達爾文的家,也是他的聖殿、實驗室與堡壘。他甚至認為對達爾文的生命和思想而言,塘屋就和小獵犬號一樣

重要。摩爾指出,達爾文和艾瑪都在鄉下長大,肯特鄉間「無比田園和寧靜」的氛圍非常吸引他們。根據達爾文的計算,那裡「離聖保羅大教堂六英里、維多利亞車站八.五英里」,距離「倫敦橋兩小時」。就算現在,要到那裡也得從維多利亞車站搭火車到附近的布洛姆利鎮(Bromley),再搭公車到堂恩(Downe,下車站是艾瑪做禮拜的教堂),然後沿拉斯提德路(Luxted Road)走到塘屋。對達爾文來說,這裡離倫敦夠遠,足以讓不速之客敬而遠之,但又離得夠近,讓他想見的那些倫敦朋友不會望之卻步。那裡還近得讓他可以繼續和倫敦科學圈保持聯絡,掌握最新的研究發現,幾乎沒有落差。從塘屋寄出的信約有一萬四千五百封保留至今,充分顯

示了達爾文耕耘科學網絡的勤奮。在我們這個電郵和簡訊的時代,或許有人覺得十九世紀信件往來很慢,但在一八四○年代,達爾文早上寄信給裘園(Kew Gardens)或皇家學會,大約幾小時內寄到,隔天就能收到回覆,內容從書本、幼苗到地質標本都有。消息傳播迅速,但無聊的傳言和令人分心的旁務都留在了城裡。

聖達瑪靜坐法:靜心.在每個當下帶來生命的微笑

為了解決電腦突然黑屏無法關機 的問題,作者覺隱子珩 這樣論述:

靜坐,讓我信手拈來, 皆是自然之道的呈現 —— 覺隱 靜坐,讓我在動與動間的「靜」 找到生命的「美」 —— 子珩 靜心, 讓自己也讓世界看見真心。 這源於喜馬拉雅古老法脈的靜坐法,融合了東方智慧傳承之不外傳靜坐儀式、相關性靈哲學理論,其核心精神不只是透過靜坐找回寧靜,更能藉此方法認識、體驗到「真正」的自己,恢復主命原本的和諧。所謂修行有八萬四千法門,那是為了因應不同靈魂特質與生命氣質的人,所創化出來的方便善巧,讓大家找出最合適的方式,有效地開展意識和啟發。 任何修行方法都離不開生活,聖達瑪靜坐法就從最基本的眼耳鼻舌身著眼,學習者可以從呼吸開始,在專注、觀照中,跟自己的心、跟愛力

同在;也可以從舞動進入,在動靜之間體會寧靜、品嘗空寂;它可以從嗅覺入,在香氣中訓練專注,提升意識;也可以經由松果體的開發,中性而不偏頗地洞悉事件真相。 用好奇的玩心探索意識:看自己如何經歷意識揚昇、看自己如何創造生命奇蹟;你將看見自己的勇敢、讚美靈魂的瑰偉!聖達瑪靜坐法,由簡入,自深出,體悟生命原來可以如此簡單卻又如此豐盛! 作者簡介 覺隱 聖達瑪學院「竟心香道」創研人,也是聖達瑪學院教育導師,聖達瑪靜坐營課程的主力講師。長達16年性靈生活與專研,創化了香道療育之道,除了獲邀國家演藝廳展演茶藝文化、中華民國茶藝聯合促進會等,也曾受邀前往京都、尼泊爾、溫哥華、新加坡各地展演

,策劃香茶道文化展演及活動不計其數。研究領域廣為性靈諮商、意識清理、音振療育、家庭諮詢。若有《晶香靜心》,於2016出版,並於同年成立中華香道藝術文化協會,出任理事長一職。 .聖達瑪學院「竟心香道」創研人 .聖達瑪學院 教育導師 .岡達造物 創意研發總監 .中華香道藝術文化協會 理事長 .光流整合醫學診所 資深療育顧問 .中國國家二級心理諮商師證照 .美國亞特蘭大 心理研究所 子珩 聖達瑪學院「光之舞﹒道」創研人,也是聖達瑪學院教育導師,聖達瑪靜坐營課程的主力講師。自2003年認識聖達瑪學院的創辦人聖塔達瑪老師後,開始接觸自我覺察、認識自己,從一位對自己的

姿態毫無信心,動作總不在節拍上,到透過靜心的深刻學習,讓身心靈真誠一致。曾到西藏、印度、尼泊爾等各國進修與自我淬鍊,並受邀至西藏、印度、上海、香港、中國內地等地開班授課,更深的印證與傳遞她一路學習的路徑,讓大眾都能了解到動與靜的奧妙,開創出「光之舞﹒道」系列課程。 .聖達瑪學院「光之舞.道」創研人 .聖達瑪學院 教育導師 .光流聯合診所 資深療育顧問 .中國國家二級心理諮商師證照 .身體光舞律動及放鬆課程師資培訓 講師 .歐盟伯爵漢國際大學 超個人心理學 碩士學位 推薦序 4 導言 把時間還給自己,看看自己的心到底要什麼 16 作者序 20 前

言 選擇一個究竟的靜坐法 25 ◎聖達瑪靜坐法的兩把金鑰——心腦合一 ◎聖達瑪靜坐法——從「擁有模式」蛻變為「存有模式」 ◎聖達瑪靜坐法的適合對象與四大保證 第一章 認識靜心 40 ◎靜坐是千年的東方智慧 ◎靜心,沒有外在的分別限制 ◎靜坐與靜心的差異 ◎靜心,是為了認識本心 ◎止觀—靜心的奧義所在 第二章 靜坐對個人與世界的意義 50 ◎靜心,是圓滿生命的關鍵 ◎你可以決定地球的災難或幸福 ◎靜心是大腦的意識革命,帶來真正的希望與愛 第三章 靜心的好處 62 ◎靜心的八大好處 ◎靜心圓滿了人生七大面向 第四章 喜馬拉雅古老法脈——聖達瑪靜坐法(之一) 76

◎放鬆,靜心前奏曲 ◎動者,靜之基 ◎靜者,動之源 ◎聖達瑪靜坐之小太陽呼吸法 ◎鬆、靜、定、覺、自然 第五章 喜馬拉雅古老法脈——聖達瑪靜坐法(之二) 96 ◎品香靜心——淨化生命 ◎觀身——覺察與聆聽的開始 ◎觀息——調整呼吸就能調整心靈 ◎觀心——香氣的寧靜退省 ◎品香靜心—開啟人生致勝五力 第六章 靜心要訣——讓靜心更容易 114 ◎高能量環境的營造 ◎個人物品準備 ◎靜坐姿勢與要訣 ◎其他注意事項 第七章 靜坐之問答錄 122 第八章 學習聖達瑪靜坐法的分享 132 作者序一 昨天的我很聰明,所以我想改變世界。 今天的我充滿智慧,

所以我正在改變自己。 Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself. ——魯米(Jelaluddin Rumi,1207-1273,波斯詩人) 心中總憶起曾在性靈旅遊經驗過的記憶,那記憶不僅是他鄉異地的遼闊美景,更包含了當時的寧靜與放鬆。回國後又恢復了忙碌的生活,這兩者形成了強烈的對比。 一早走進辦公室,今天辦公室只有我一人,心中暗自竊喜宇宙總為我巧妙安排!亮起桌上的小檯燈相伴,打開電腦,找出「書序」的檔案,空白的檔案只寫了

標題一個字——序! 準備好慢慢抽絲剝繭繼續寫序,正要從腦海中理出頭緒時,電話響起,中斷了思緒。縱使心中著急,也得耐著性子接起電話,又看見電腦螢幕的line不斷跳動,一則一則的訊息沒有停過,此時同事敲了門探頭進來,見我電話中,用手指比了比,示意有事找我……又是繁忙、快速、吵雜的一天,早上那安靜的片刻只是一個玩笑嗎? 心中有種投降的感覺!回應完所有人的追逐,已近中午時分。鬆了鬆身子,靠著椅背,長呼了一口氣,感覺像是今天的第一口呼吸,輕輕閉上眼睛,將接下來的呼吸留給自己! 緩緩地呼吸著,彷彿感受到山上沁涼的風,好熟悉的感覺呀!似乎回到群山矗立的幻境,天空湛藍沒有一點雲朵,突然鷹群從

山巔飛翔而過,空氣中瀰漫著現場清新的味道……享受著全身的輕盈與寧靜,以為已過了許久,睜開眼睛才發現僅短短幾分鐘,而早上兵荒馬亂的景況似乎已遠離。抽離了緊繃嚴肅的身體,平緩的呼吸與心跳,彷彿剛剛的混亂本就不存在;現在的我,恢復為每天起床那個「全新的自己」。 原本不知如何下筆,在剛剛寧靜中,書序已悄然成形。呵呵,這過程就是我的序呀!分享的,就是這般功夫!不是神祕奇蹟,也不需要一甲子的功力,而是這幾年聖達瑪學習的累積。 每天我們都面對許許多多的人事物,腦中的思緒更是來來去去不曾停歇,如何在這樣的生活中,保有片刻的清明?靜心就是其中最大的關鍵。 記得我剛到聖達瑪學院時,對於靜心完全是

門外漢,「舞蹈」更是不同世界的名詞。剛開始學靜坐也不知道自己在坐什麼,雖然持續坐著,但不見得靜得下來。幸運的是,我天生有一種傻,只要信任了就堅持到底,就算不懂還是願意相信,初期即使沒有感覺也還願意繼續練習,累積了這些年對靜坐的扎實基礎,讓我的舞蹈也隨之萌芽。「光之舞‧道」不只是肢體的舞動,而是由身體引動生命動能,連結超意識後,由自性引動身體能量的律動,貫穿身─心─靈,再由靈牽引身心,這是一個讓自我與自性合一的過程。如果不是聖達瑪靜心的基礎,很難有﹁光之舞‧ 道﹂的展現,而﹁光之舞.道﹂也為聖達瑪靜心注入了一股無限的動能,深刻體會「動者,靜之基;靜者,動之源」的奧妙。 感謝我的恩師聖塔達瑪

老師,本書某些篇章,如前言、第一章「止觀─靜心的奧義所在」、第二章「靜心對個人與世界的意義」均摘自聖塔達瑪老師公開場合的演說,或對學員的諄諄教誨,讓此書在平易簡單的敘述中,更加豐富完整,並具有反思的深度。 很開心能將多年的靜心經驗以文字的方式分享出來,希望當你手中拿著這本書,能協助你暫時抽離繁忙的步調,靜下來品嚐我們分享的聖達瑪靜坐基礎心法。 子珩 作者序二 靜心在哪裡,愛就在哪裡,真實的你也就在那裡 禮敬我的恩師:聖塔達瑪老師。在十八年無私的教導中,讓我們能夠很深的認識生命、領悟生命,以及探究意識型態的奧秘。 十多年來,我經由靜坐靜心的學習,明白:原來每個人的內在都

有一股非常浩瀚的生命動能。透過這一股動能,聖塔達瑪老師結合了東方禪學、性靈科學、西方超個人心理學等,讓我們在系統化的學習規劃中,能夠以非常短的時間,快速學會走入內在、感受寂靜、安頓身心。 現代人因為工作環境、生活型態、經濟結構的改變,在接續不斷的衝突、挫折、憎恨、渴求或失落中,已經忘了如何放鬆、如何活得自在、活得健康,甚至不知道如何透過呼吸來滋養自己;因此能夠以簡單、方便、迅速的方法來照顧自己,找回漸行漸遠的幸福,是現在人最需要的。我們將這十八年來,聖塔達瑪老師所教導的意識提升的性靈方法及個人的體悟,以聖達瑪靜坐的核心精神,架構出易學、有效的靜坐法。透過改變呼吸的方式,就能改變意識狀態,

因此就改變了身體、情緒、智能的狀態,讓身心達到協調、平衡、健康。 藍姆‧達斯是美國心靈大師,他說過一句很美的話:「一個人能夠提供給別人的,不多不少,就是他自己的生命。」透過這樣難得的因緣,很榮幸跟大家分享聖達瑪靜坐的奧秘,希望能以簡單快速的方法,開啟每個人內在本自具足、至聖、強大的療育力,恢復幸福喜悅的自己;充滿愛的意識是我們的本性,靜心,帶我們回到那裡。 相信這本書會讓讀者對靜坐靜心有更深入的了解,也歡迎大家加入聖達瑪學院的學習行列,用靜坐靜心來提升自己、圓滿生命、讓世界更和諧、歡樂。靜心在哪裡,愛就在哪裡,真實的你也就在那裡! 覺隱 推薦序一 我從事於廣告企劃行銷業,

是一個以靈感與創意為服務的行業,對於捉摸不定的「靈感」可說是又愛又恨。我的情緒總是徘徊在絞盡腦汁卻求之不得的低谷與靈光乍現、福至心靈的喜悅中來回擺盪,只是大部分的時間都是在焦慮、苦思與等待中度過,到底讓人拍案叫絕的驚天創意,何時會來? 我的腦袋就像是二十四小時從不停歇的陀螺,日復一日不停的轉,對於周遭的事物卻常常視而不見,就算是出國散心還是逃脫不出思考的牢籠。我常覺得從事企畫工作的人是否業障太深,才會那麼擅長看見事務的負面狀況,我總是被自己喋喋不休的思想綁架,過著永無寧日的生活。如何才能做回思想的主人,活在當下體驗生命的美好,成了我一心嚮往的追尋。在超過二十年靈性探索中,不斷地向外追尋,

接觸到許多高僧大德與不可思議的通靈高人,我把他們當成心靈的拐杖,卻總是找不到靠自己站起來的究竟方法。 或許是上天的垂憐,讓我在極度無助的情況下接觸到聖塔達瑪(Sat Dharma)老師,在長達4個小時的對談中(幾乎都是他在講),觀察到他總是發自內心時時歡喜,時而開懷大笑,對地球與萬物充滿了無私的大愛,滔滔不絕中,他在用字遣詞方面竟然精準到讓我完全找不到冗詞贅字,而且字字珠璣發人深省。最讓我感到納悶的是,這種不須經過思索,卻又源源不絕的靈感(《零極限》修.藍博士稱之為神性的語言),到底打從哪裡來?為什麼我的腦袋一天到晚都在便秘,他卻能暢通無阻? 在參加聖達瑪學院舉辦的﹁竟心﹂活動中,

我體悟到原來靈感就躲藏在綿綿密密、喋喋不休的思想背後,我體驗到穿越思想屏障,進入空無之境的開闊感與回歸原鄉的感動。就如同聖塔達瑪老師所說的,進入宇宙大慈悲愛力的能場,銜接源源不絕愛的能量。而靈感與創造力本來就愛力顯化的面向之一,我們﹁竟心﹂的目的就是讓自己成為愛的管道,連結宇宙中的神性智慧(Big Data),發揮靈感與創意讓地球成為愛的天堂。 聖塔達瑪老師融合了古今中外智慧精髓與世界各國心靈課程菁華,發展出回歸內在力量並與之結合的至簡方法,成為現代人找回力量、回歸自性源頭的方舟。為了嘉惠更多人,子珩老師與覺隱老師在百忙之中,將多年的靜心與方法,編纂成書,希望所有的讀者都能藉由此書得到超

越一切思想所能理解的平靜、豐盛與愛! 徐安台〈「安台國際傳媒有限公司」創意總監〉 推薦序二 靜坐與竟心 有一天佛陀與阿難一起經過樹林,途中涉過一條小溪,不久後,佛陀口渴,就請阿難返回路過的小溪取水。阿難去了一趟卻空手而回,告訴佛陀那條小溪剛好有幾輛車子經過,溪水混濁不能取用,侍者說前面不遠處還有一條溪水,請佛陀再走一陣子就有乾淨溪水可用,但是佛陀還是請侍者走回去原來的小溪取水。侍者不得其解,走回原溪旁,坐在岸邊靜靜等著溪水由濁轉清,這一刻阿難明白佛陀的用心,靜坐就是生命中一條由濁轉清的法門,也是一場頻率及意識的深索旅程。 靜坐起於身心調整,終於了解自己是誰。萬物皆有頻率,前

行應該從調整飲食開始,蔬食讓身體不再消耗過多能量在消化動物性食物上,也避免與這些動物的頻率共振,最好參加專業機構的排毒營隊,把身體長年累積的毒素先做清理,讓身體回復它本來該有的能力。接下來就是要恆常運動。讓體能可以支撐長時間的靜坐,瑜珈體位法是很好的開始,它是濕婆神為了協助眾生發明的運動,瑜珈體位法可以按摩腺體,如甲狀腺、腎上腺等平常我們無法深及的能量點,進而調整賀爾蒙的分泌,最後讓脈輪回歸原來的顏色及振動頻率,以便與萬物及眾神共振,進而到達合一。 陰影與印記都是我們生生世世在生命河流的撞擊點,從原生家庭、男女關係、工作生涯等,我們曾經仔細去療癒這些陰影嗎?進而跟它合一。我們來到地球,也

許演過殘暴國王,殺人如麻,最後眾叛親離,死於愛臣刀下,你記得嗎?它有什麼意義?或者是年輕時在熱戀中,愛人因車禍死亡,讓我們埋怨上天的不公平,不再相信愛情的完美,它真的是上天的安排?如果我們沒有轉身去面對這些印記,看見負面時光帶來的正面意義,或者看清此生的核心信念及行為模式是如何操控自己人生的所有選擇,那靜坐的過程中就會受這些潛意識的干擾。勇敢跟這些潛意識及表意識的坑洞對談,與自己和解,原諒自己,愛自己,內心才有真正的和平及寧靜。 靜坐的最終目的是什麼?有人是為了健康出發,有人是因應宗教要求,有人是為了開悟。靜坐法門百千種,都是助緣讓靜坐得以進行,但終究是什麼讓靜坐可以昇華?來到靜坐的聖殿

就要直指核心去問自己,你的靈魂使命是什麼?你曾回應它的召喚?你的菩提心是什麼?沒有回答這些問題就找不到聖杯。因著菩提心,才能讓自性升起,靜坐昇華為竟心。從去年至今,這一年多的聖達瑪學院的旅程猶如少年Pi的奇幻之旅,在學院的靜坐書籍出版之際,以過來人的身分,樂為推薦,希望讀者從學院的靜坐法門,走入自己的意識探索,最後發起無上菩提心。 鄭宏森〈「松崗科技股份有限公司」董事長〉 推薦序三 大約在十四年前認識聖達瑪團體,從此開啟了往內在探索與靜坐的旅程,當時在課程中令我最印象深刻的一個呼吸法就是小太陽靜心,也透過課程中老師的帶領,體驗到極致的身體放鬆與擴展,可以經驗到身體消失與清明的意識,這

些神奇的經歷,開啟了我對靜坐的渴望與興趣。 我的工作是繁忙的牙醫師,每每經過一整天的門診後,留給自己的是過度興奮的交感神經,腦中無法停止的思考與對白,短淺的呼吸與微微的膨脹的大腦,如果回家還要處理家事與孩子,那到睡前真是﹁身心俱疲﹂,這時身體疲憊的躺在床上,卻有一個還無法關機的大腦,如果昏昏睡去後,整晚也要與多夢、與翻來覆去搏鬥。 還好,以上的情境我只有在太偷懶時才會發生,因為自從接觸靜心後,睡前半小時的靜心幫助我讓大腦關機,讓身體的細胞漫延在α波的振動裡,就像在一個寧靜穩定的空間中,清除掉所有白天的喧囂,讓大腦關機休息。 我覺得靜心是一個通往生命另一扇門的路徑,這些時間的靜

心其中當然不乏有高峰經驗,就好像基督教所說的聖靈充滿,那些經驗真的帶給我生命視野很大的擴展,知道我們不是只是這小小的身軀,但即便沒有這高峰經驗,在每日穩定的靜心中,都幫助我能放下外在的世界,回到自己身心靈上。科學也已經證實,只要讓腦波放慢到α波幾分鐘後,就能啟動身體的自癒力,提升身體健康。接近十年的時間幾乎只經歷幾次小感冒,偶爾遇見的頭痛也都在靜心時平息,所以,靜心對我的幫忙真是大。 我很喜歡聖達瑪的靜坐法,記得課程中老師或靜或動的帶領,幫助我有很多的機會與不同的路徑體驗靜心,因為對工作這麼繁忙的我,如果一開始就一直坐著,應該會心煩意亂到投降吧!現在的我能享受與體會到靜坐的樂趣與好處,真

的要感謝這麼有力量的靜坐法。 黃汝萍〈光流聯合整合醫學中心牙醫師〉 推薦序四 在聖達瑪的靜坐法裡,我只是個懵懂的探索者。儘管如此,它慢慢浸潤我的生活,在我的家庭與生命裡出現微妙的變化。經過一段啟蒙的試煉,我現在習慣在家人入睡,夜深人靜之際,關上全部的燈,在黑暗與靜謐中,點香,隨著光流九式瑜珈的引領,然後靜坐。我逐漸能體會,那是一段歷經白天工作和家庭的紛擾與壓力之後,回到自己「內心的家」的歷程。 我開始喜歡這種與自己內在獨處的中性寧靜時光,一種沒有絲毫個性的純樸。它幫助我進入一種無所擔憂、放鬆自在與空靈的氛圍裡,這是我多年來一直渴望卻無法獲得的感受,卻在我開始學習聖達瑪靜坐法之

後,慢慢地來到我心中。我可以清楚地感覺,也願意去感覺,我開始能在逆境中喘一口氣了,學習放下執著,接納在我生命中所發生的事物,並願意相信這些事件的到來,是帶著意義和使命的。 在靜坐、靜心到竟心的這段路上,我還遠遠的站在入口處,但一股力量隱隱然,原來我看待生命視野的角度正在緩慢微調當中。我相信,只要持續地走下去,我定能看見生命美好的那一端。 陳希茹〈國立高雄師範大學音樂系副教授〉 推薦序五 靜心找回自己的專注力 我個人學習靜心打坐將近二十年的時間,靜心翻轉了我的命運!因為靜心,深入思考生命的意義及奧秘,讓我了解生命中的酸、甜、苦、辣及一切本質。 我們每個人每天有超過六萬個

念頭,也就是說我們的心一直處在妄念紛飛、心猿意馬的狀態下,不斷地受外境的色、聲、香、味、觸、法的影響,而看不見自己真正的狀況。因此,專注可說是修行最重要的基礎,沒有專注力就無法察覺一切事物真實的本質。專注,就是為自己點燃心燈。利用專注,我們得以守住我們的六根,在眼、耳、鼻、舌、身、意接觸外在的色、聲、香、味、觸、法之際,不致隨波逐流。 然而專注力的養成非一朝一夕,有賴於在每個當下不斷地練習。在初期鍛鍊專注力的時候,你可能會覺得很挫敗,但是別灰心,因為這是正常的現象。科學證實,我們的大腦每十秒就會跳頻一次,在沒有經過特意訓練之前,一般人都是處在念念相續的狀態下,前念一滅後念旋即又生,生滅不

息,因而體察不到原本清淨寧靜的本質。 專注力的培養關鍵在於﹁老實修行、致心一處﹂。在每一個當下把心安住在眉心輪,若發現自己被煩惱障住或雜念不斷的時候,意味著我們已離開中性寧靜的頻道。在這個情況下無需自責或懊惱,只要立即提醒自己回到當下,把所有的注意力收攝一統,單純全然地品嚐與自心連結的穩定、紮實、喜悅與自在。專注力的養成沒有捷徑,只有靠堅定的信念、不斷的練習,積沙必能成塔。 專注力也可以說就是定功。在開始訓練專注力的階段,為了要協助我們摒棄諸多的干擾或妄念,必須找一個安靜的地方靜心打坐以培養定力。但是,修行不離生活,經過靜心打坐體驗到專注力所帶給我們的寬廣靜謐之後,慢慢地,應該把這

樣的體會和品質融入在日常生活中,才能真正感受修行的樂趣及好處。隨著專注的深度及專注時間長度提升,內在的穩定度將愈來愈高;是否將這個細膩的驗證,從上座中延伸到下座的每個時刻,才是真正的考驗。若我們能把專注力融進生活中的穿衣、吃飯、工作、待人接物等事物中,生命將綻放另一個不同層次的芬芳,你將發現單純的生活所帶來的平靜和恬淡,充斥在每個當下正等待我們去品嚐。 明瞭專注的重要性之後,我們應把注意力安住在每個當下!首先,我們必須覺察到自己長期以來的慣性。當我們看到一個人或事物的時候,沒有辦法停在一個剎那單純的存在,我們會不由自主的念念相續,把面前這個人或事物之前在我們腦海中的所有記憶,全部一起拉回

來,並且不由自主地跟著這些念頭跑。對於過去的認知,它只不過是一幕又一幕的畫面,幾十年前過往的種種都只是念頭的堆疊,可是我們往往依過去的種種來聯結此刻的生命,這些不復存在的畫面依然干擾著我們。另一方面,我們又把之前的念頭或影像投射到未來,對未來的種種建立出許多的預設。在這種情況下,我們的當下常常被過去的經歷及未來的投射所佔據,好似現在這個當下遠不及過去和未來重要。這就是我們說的「念念相續」。在念念相續的時候,我們已經不是自己的主人了,我們怎麼可能靜心?我們無法靜心,因為無法把注意力停留在當下──這寶貴的真實存在。 再更深地看這個問題,我們之所以不容易在每個當下專注的根本原因,是因為我們內在

仍有很多評斷、概念、對立、拉扯等干擾。換句話說,我們一直跟自己在玩能量爭奪戰的遊戲。最好的因應方式就是,不帶任何價值評斷就只是接納。這個接納是一種很中性的狀態,沒有在念頭上面再加一個念頭,沒有在概念上面再加一個概念。所有的狀況都把它接納到大慈悲愛力裡面,不要再多任何一個念頭,就是單純的看著它,經歷這個畫面,單純的當這個瞬間的主人,讓所看到東西就只是過去。於是我們的注意力會回到自己的內在,所有的事情看得一清二楚,但是再也沒有那些波濤洶湧了。 聖達瑪靜坐法能以快速簡單的方法帶我們體驗靜心的品質,高度的專注,讓散亂的心靈變得穩定,也因此才能開啟生命真正的潛能。 琀瀞〈聖達瑪學院教育導師〉

想知道電腦突然黑屏無法關機更多一定要看下面主題

電腦突然黑屏無法關機的網路口碑排行榜

-

#1.電腦黑屏無法強制關機

最近使用電腦時發現會突然黑屏螢幕沒訊號鍵盤跟滑鼠的燈也會熄掉主機還在運轉裡面的燈也還亮著但沒辦法關機一定要直接關電源目前遇到2次都是在看網頁 ... 於 www.mobile01.com -

#2.電腦突然黑屏沒反應?遇上無法開機、當機該怎麼辦? - 創作大廳

大部分是內存或顯卡零件鬆動,這是最常導致電腦突然黑屏沒反應的原因,只要相關零件鬆動,就會造成顯示器訊號線接觸不良,當然會造成輸送到顯示器的影像 ... 於 home.gamer.com.tw -

#3.黑畫面】電腦黑屏主機仍在運作 - YouTube

【 電腦無法 開機、黑畫面】 電腦黑屏 主機仍在運作,開機 黑屏 進不了系統 ... Windows 10 無法關機 ,一按 關機 就跳登入開機畫面,解決方法"開啟快速啟動 ... 於 www.youtube.com -

#4.顯示器使用中螢幕變黑的疑難排解

進入HP 顧客貼心服務鍵入電腦型號搜尋顯示卡驅動程式,下載最新驅動程式更新。 2. 顯示螢幕突然變黑,主機運作正常. 狀況分析 ... 於 support.hp.com -

#5.電腦突然黑屏關機該如何處理 - 三度漢語網

電腦突然黑屏關機 的處理方法二 · 1.主機散熱不良,供電故障,主機板故障,可能導致電腦自動關機或自動反覆重啟。 · 2.病毒木馬的破壞,當系統核心元件損壞時,正在執行的電腦 ... 於 www.3du.tw -

#6.實用技術常識--筆記型電腦實用維修技術 - Google 圖書結果

... 無法移動,可先檢查Touch pad驅動程式是否安裝,檢查設置是否正確。滑鼠突然不能 ... 關機怎麼辦?這大多數是由於使用者在添加(或刪除)軟體時,改動了系統登錄檔,造成關機 ... 於 books.google.com.tw -

#7.問題電腦螢幕黑屏無法關機

昨天遊戲玩到一半電腦突然整個黑掉強壓開機扭也關不了之後拔插頭才關掉朋友叫我看看主機板有沒有燒焦味或是有無燒壞的地方我檢查也沒有重開之後是好的 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#8.Switch 大气层Atmosphere 最新版历史版下载

突然 发现DBI527里的文字是反的. 回复. 04/01 ... 我是硬破双系统15.0.1的系统,昨晚不小心将正版系统升级为16.0了,现在只能进去虚拟系统且不能待机,一待机就黑屏死机了。 於 shipengliang.com -

#9.8 個方法教你修復【電腦黑屏主機在運作】的問題

綜合以上八種解決電腦突然黑屏的解決方法中,我們很推薦你使用PassFab Computer Management,它不僅可以省去你逐步排除硬體或軟體故障的時間,重點是它 ... 於 www.tech-girlz.com -

#10.电脑突然黑屏,主机只剩下内存条灯亮,且在重新开关电源前 ...

风扇不转了,除了内存灯以外其它灯也不亮了,主板呈现出 关机 状态( ... 电脑突然黑屏 ,主机只剩下内存条灯亮,且在重新开关电源前 无法 重启 电脑. 白桃 ... 於 www.bilibili.com -

#11.【無資料遺失】修復Windows 11/10 電腦黑屏

iMyFone D-Back for PC 能夠在電腦突然黑屏時修復Windows 重新啟動並救援其中資料,適用Windows 11/10/8/7 等各種不同電腦型號中。 免費下載. Win 10/11 ... 於 tw.imyfone.com -

#12.HP筆電螢幕黑屏3招必看,簡單排除HP筆電黑畫面的異常因素

HP筆電螢幕黑屏該怎麼處理?一旦HP筆電黑畫面且毫無反應,許多用戶會先強制關機並重啟,但這麼做可能無法立即改善根本問題。Dr.A整理3個處理方式,讓 ... 於 www.dra-3c.com -

#13.如何修復《Apex 英雄》中的當機或凍結問題

關機 再重新啟動。 觸碰PS4 前方的電源鍵至少七秒(直到系統發出兩次嗶聲)。 過一 ... 如果上述步驟無法解決您的問題,或是您知道我們未提及的問題修復方法,請前往我們 ... 於 help.ea.com -

#14.Windows 11 無法關機的10種解決方法!

唯一的方法是長按電源按鈕5至10秒鐘進行Win11 強制關機。有趣的是,重新啟動電腦是正常的。請問有什麼解決電腦突然黑屏無法關機? ——來自微軟社群的問題. 於 www.diskpart.com -

#15.5種方法解決筆記型電腦螢幕黑掉但還在運轉的問題

您是否遇到HP、宏碁、戴爾、聯想或華碩筆記型電腦打開後是黑屏或螢幕黑掉但還在運轉的問題?本文提供了一款終極指南,解決筆記型電腦黑屏但主機還在運轉的問題。 於 tw.easeus.com -

#16.電腦按下電源鈕後螢幕無畫面,該如何處理

... 無法用電池開機. boot no display. 檢查是否自行做過硬體升級,如記憶體 ... 關機並做斷電處理. boot no display. 本則解答是否有幫助? Yes No. Survey. 於 tw.msi.com -

#17.疑難排解內建螢幕主螢幕顯示問題官方支援- asus 筆電開機黑屏

如題最近筆電常常出現使用中突然黑屏 ... 我先總述我買了這台筆電的所有狀況,底下再描述詳細情形,提醒各位要買這台筆電的請三思1.開機使用天之後,按開機後銀幕就黑屏無法關機 ... 於 8lvstu.sheryllarocque.online -

#18.電腦黑屏怎麼辦?5個解決電腦開機黑屏方法!螢幕變黑檢查

連接問題:外部設備連接不良或者壞了,如顯示器、鍵盤、滑鼠等,導致電腦無法正常啟動。 其他因素:可能是系統更新、硬體更換、過熱、灰塵積累等問題所 ... 於 www.pcfixer.com.tw -

#19.asus 筆電開機黑屏進不了系統詳盡懶人包 - 宜東花-

開機使用一天就黑屏甚至無法強制關機,送修還直接修將近一個月… 電腦開機黑屏 ... asus 筆電開機黑屏進不了系統: 電腦突然黑屏無法開機,我可以怎麼自救? 於 www.ethotel365.com.tw -

#20.[請益] 螢幕突然黑屏無法關機- 看板hardware - 批踢踢實業坊

規格處理器:AMD R5 1600 主機板:ASUS STRIX B350-F GAMING 記憶體:美光DDR4 2666 8G*2 顯示卡:MSI GTX 1060 AERO 6G. 於 www.ptt.cc -

#21.电脑黑屏后无法关机是怎么回事

什么电脑无法关机、电脑无法正常关机? 1.大多数情况是病毒木马造成电脑不能正常关机的,比较典型的病毒是绑架类木马, 它是一种新型破坏性极强的木马,与传统病毒 ... 於 zhidao.baidu.com -

#22.不定時畫面黑屏,接著自動關機。(主機板故障) - 歐飛先生

二、檢測需要時間,維修也需要時間,電腦能不能修好,最重要的其實是時間。 技術也很重要,但面對「不定時」的故障情況,技術再好一樣需要時間來檢測, ... 於 ofeyhong.pixnet.net -

#23.電腦突然黑屏沒反應?遇上無法開機、當機該怎麼辦?

大部分是內存或顯卡零件鬆動,這是最常導致電腦突然黑屏沒反應的原因,只要相關零件鬆動,就會造成顯示器訊號線接觸不良,當然會造成輸送到顯示器的影像 ... 於 www.blackboxfix.com.tw -

#24.電腦突然關機怎麼辦?車干子教您簡易處理6步驟 - Billys-Cafe

電腦 在使用過程中突然黑屏關機了是什麼問題呢?電腦重裝系統後還是不能解決這個問題,像電腦突然黑屏關機的故障問題使很多正在工作或者遊戲當中的朋友很難當電腦無法 ... 於 ard.billys-cafe.online -

#25.ASUS筆電螢幕黑掉怎麼辦?3個方法立即改善!

1.電源指示燈未亮且持續發出聲響:主機板或記憶體故障的風險高 · 2.電源指示燈有亮、陸續發出聲響且維持黑屏:螢幕或顯示卡接觸不良. 於 www.dra-3c.com -

#26.电脑使用过程中突然黑屏,且无法强制关机,会是哪方面出了 ...

台式机电脑在使用过程中突然黑屏,但机箱仍在运行,机箱电源灯是亮的,无法重启也无法通过长按电源键关机… 於 www.zhihu.com -

#27.電腦螢幕變黑、螢幕沒畫面怎麼辦?

... 突然黑屏可是還有聲音電腦就沒反應了. Reply. changyang319 2017-08-26 ... 關機紐也無法關機最後只能強制關機. 後來我把CPU換成Intel 336 大概過了一個月 ... 於 mrtang.tw -

#28.电脑突然黑屏无法强制关机是为什么 - ZOL报价- 中关村在线

6条回答:【推荐答案】不存在无法强制关机的电脑,强制关机的两个方法:按开机键4秒以上;拔电源。 於 ask.zol.com.cn -

#29.[緊急求救]筆電突然黑屏無法強制關機斷電後無法開機

我的筆電是V3-571G 昨天打LOL打幾場就突然黑屏但是還是有聲音然後無法關機一直按著電源鍵也是一樣後來拔電源+電池才關機但電池插上去後不能開機接電源 ... 於 www.mobile01.com -

#30.電腦開機黑屏的常見現象及自我檢測方案【資料無損】

如果您是遇到現象三、四,那不排除可能是各項設備驅動程式間互相相衝突而導致開機黑屏或突然黑屏,此時建議將鍵盤、滑鼠、讀卡機、USB隨身碟、外接硬碟等外接裝置通通拔除 ... 於 4ddig.tenorshare.com -

#31.電腦黑屏怎麼辦? 你就按這個鍵!

筆記本黑屏現象大多都是在開機之後出現的,就是按下開機鍵之後整個屏幕有微光或者沒有反應。長按關機鍵和拔電源才能關機。聯想是我們常用的電腦品牌,一 ... 於 read01.com -

#32.如果iPad 無法開機或凍結

如果在啟動期間看到Apple 標誌,或是紅色或藍色畫面,請嘗試以下步驟:. 將iPad 連接到電腦。在安裝macOS Catalina 的Mac 上打開Finder。若為安裝macOS ... 於 support.apple.com -

#33.MuMu模拟器常见问题_问题解决_疑难解答 - 网易

MuMu6数据迁移到MuMu12后无法安装谷歌怎么办? 应用安装提示应用版本与模拟器不匹配解决方法 · 电脑磁盘空余但安装软件提示“磁盘空间不足” · 未知原因导致 ... 於 mumu.163.com -

#34.電腦無法開機,或開機後螢幕沒有畫面(黑畫面) | 官方支援

情境一:遇到問題前,曾經斷開電池接口、更換記憶體、或執行重設嵌入式控制器(EC reset/Hard reset)。 · 情境二:遇到問題前,曾經更新BIOS,且由於BIOS ... 於 www.asus.com -

#35.電腦無法關機不用慌,用這招解決 - PassFab

方法1. 強制關機 · 請一直按住其電源按鈕,直到螢幕變黑。 · 從電源插座上拔下您的電腦。如果您使用的是筆記本電腦,請取出外殼中或連接到設備的所有電池。 於 www.passfab.tw -

#36.[緊急求救]筆電突然黑屏無法強制關機斷電後無法開機

我的筆電是V3-571G 昨天打LOL打幾場就突然黑屏但是還是有聲音然後無法關機一直按著電源鍵也是一樣後來拔電源+電池才關機但電池插上去後不能開機接電源 ... 於 www.coolaler.com -

#37.筆電不能開機?8個原因和有效解決方法(2023年)

我們的筆電平時沒有關機習慣,很長時間在待機的狀態,很容易發生電池膨脹和電池故障的問題,就會導致筆電不能開機,而且筆電持續使用也容易發生不可預期的 ... 於 www.r-data.com.tw -

#38.電腦突然黑屏自動關機如何解決? - Windows教程網

這種情況需要拆開機箱側面的擋板,將內存拔下,清理灰塵後重新插上即可,若重插後還是無法開機則重復拔插幾次,以確保排除內存問題。 原因二、溫度過高. 於 www.windows5.online -

#39.若裝置無回應時該如何重新開機?

... 電腦週邊. 螢幕與電腦週邊. 新品& 重點推薦. Odyssey Ark : 電競領航者 ... Galaxy 手機無法開機,該怎麼辨? Note10 如何關機? 請問這篇內容是否對您 ... 於 www.samsung.com -

#40.小米商城- 无法开机

如果不能重启,可拆卸电池的机型,重新安装电池尝试。 2、确定手机是不是电量过低导致的关机; 如果是,使用原装充电器或使用弱电流方式充电(例如使用电脑USB接口充电 ... 於 www.mi.com -

#41.拯救你的電腦: 簡易電腦維修 - Google 圖書結果

... 突然,我發現其中的一項“CPU L1&&L2 Cache”被設為了“Disabled”,原來是 CPU 的一 ... 關機後第二次啟動 WIN98 時死機,更換為原來的賽揚 466CPU 又能正常運行 WIN98,重新插 ... 於 books.google.com.tw -

#42.電腦黑屏卻關不了機 - 秀美派

電腦黑屏 卻關不了機分析:電腦黑屏卻關不了機,徹底解決黑屏,睡眠後無法喚醒,很多使用者電腦黑屏卻關不了機,無法 ... 電腦突然黑屏咋回事. 10-07. 電腦正常運轉但是黑屏. 10 ... 於 m.xiumeipai.com -

#43.電腦黑屏怎麼辦? 你就按這個鍵!

長按關機鍵和拔電源才能關機。聯想是我們常用的電腦品牌,一起來看看聯想筆記本電腦開機黑屏故障解決方法吧。 於 kknews.cc -

#44.電腦使用中突然黑屏關機了是什麼原因

電腦 重裝系統後還是不能解決這個問題,像電腦突然黑屏關機的故障問題使 ... 電腦突然黑屏關機的原因以及解決方法吧。 一、電腦散熱不好. CPU、內存、硬 ... 於 ppfocus.com -

#45.疑難排解- 我的電腦無法開機到Windows

無論您正在組裝電腦,還是系統突然停止運作,要確定從哪裡開始修復電腦都是很困難的。如果無法存取作業系統,問題就會變得更加棘手。 在本指南中,我們將說明當電腦可以 ... 於 www.intel.com.tw -

#46.電腦螢幕打不開?8招修復電腦開機沒畫面!

2 CPU會導致電腦開機螢幕沒畫面嗎? 有可能,如果CPU損壞造成主機板故障,會使得開機後螢幕無法顯示或者是一直持續黑屏,此時優先看 ... 於 tw.imyfone.com -

#47.Surface 無法開啟或啟動

如果Surface 在充電並嘗試鍵盤和平板電腦快捷方式後,仍未開啟,您可以嘗試強制關機,然後重新開機。 方法如下: 長按電源開關,直到標誌畫面出現(約20 秒)。 如需詳細 ... 於 support.microsoft.com -

#48.不在時區的日子裡,謝謝你還在: 心理系躁鬱少女的「現實」動態

... 電腦突然黑屏,再來,滑鼠游標消失了、鍵盤燈光也熄滅,關機後的筆電無法重啟,亦無法充電,就好像睡美人童話故事中的公主,一觸紡錘便陷入長眠。對我而言,失去日夜相伴的筆 ... 於 books.google.com.tw -

#49.電腦打開黑屏怎麼關機?

電腦 總是先黑屏然後自動關機,怎麼回事? · 1 電腦系統中毒或中了惡意軟件。 · 2 cpu 風扇壞cpu 溫度過高,過熱保護。 · 3 電源壞,或添加了新硬件,電源供電不足。 · 4 顯卡或 ... 於 www.yamab2b.com