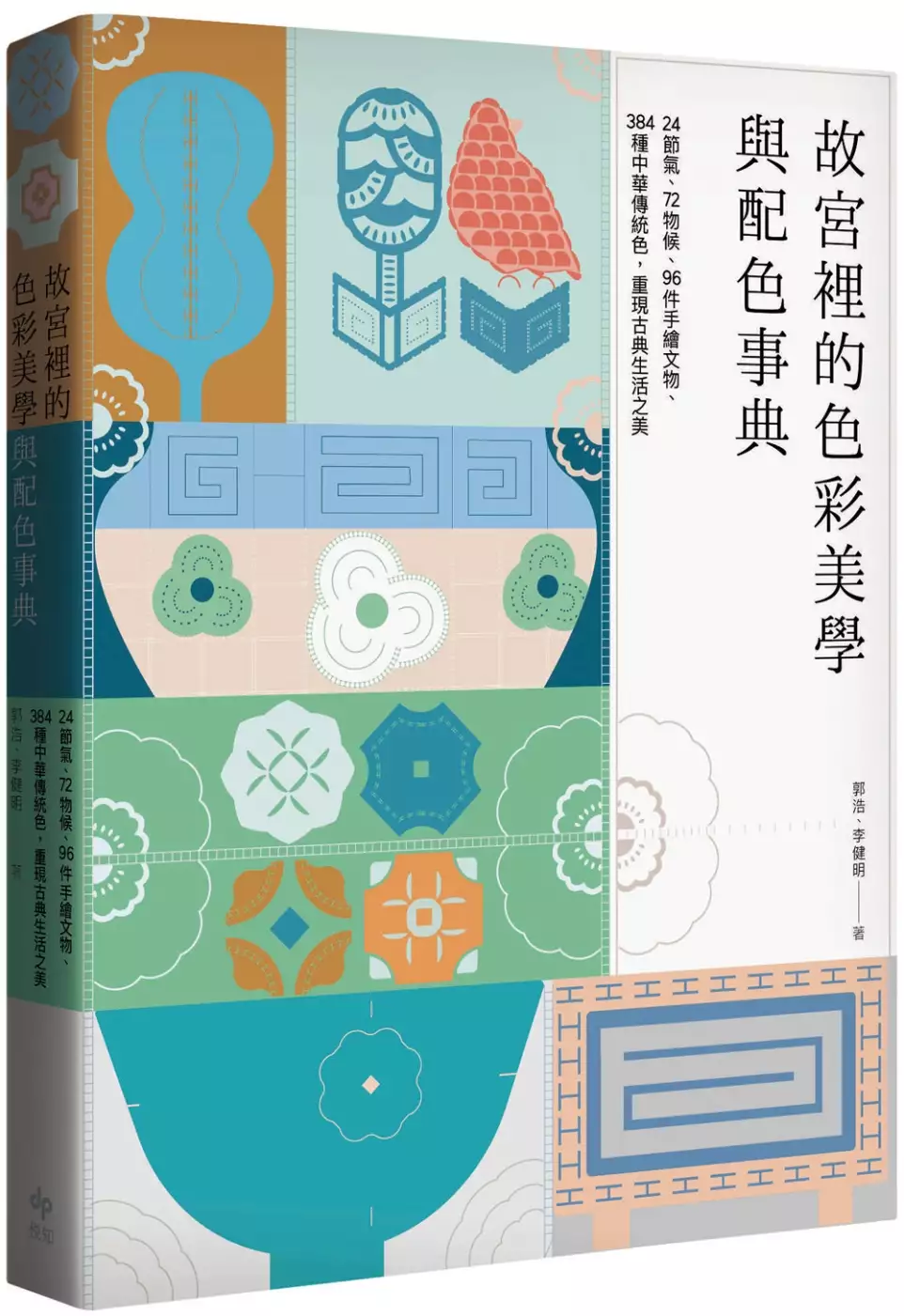

青花瓷顏料的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦郭浩,李健明寫的 故宮裡的色彩美學與配色事典:24節氣、72物候、96件手繪文物、384種中華傳統色,重現古典生活之美 和郭廉夫郭淵的 中國色彩簡史都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【天哪傢】陶瓷調色盤帶蓋景德鎮青花瓷顏料碟五層文房四寶 ...也說明:【天哪傢】陶瓷調色盤帶蓋景德鎮青花瓷顏料碟五層文房四寶國畫水彩水粉顏料專用調色碟大小號書法墨碟墨汁盒. 378. 尚未有評價銷售0.

這兩本書分別來自悅知文化 和重慶大學所出版 。

中國文化大學 史學系 陳清香所指導 梁慧美的 宋金元時期磁州窯白地黑花紋飾研究 (2021),提出青花瓷顏料關鍵因素是什麼,來自於磁州窯、白地黑花、白地褐彩、白地繪劃花、紋飾。

而第二篇論文國立臺南藝術大學 博物館學與古物維護研究所 邵慶旺所指導 徐雨舟的 陶瓷器修護全色材料性質應用之初探 (2020),提出因為有 陶瓷器修護、全色材料性質應用、可辨識性、全色顏料的重點而找出了 青花瓷顏料的解答。

最後網站鑑別手繪青花瓷和貼花青花瓷的區別 - 雪花新闻則補充:要辨别出手绘青花瓷,得先了解下青花瓷的制作,{泥秀景德镇}在上篇 ... {泥秀景德鎮}先給大家來具體的介紹下青花瓷吧,用青花顏料裝飾的瓷器——大家 ...

故宮裡的色彩美學與配色事典:24節氣、72物候、96件手繪文物、384種中華傳統色,重現古典生活之美

為了解決青花瓷顏料 的問題,作者郭浩,李健明 這樣論述:

24節氣、72物候、96件手繪故宮文物, 打撈華夏失落色彩的絕美之書 ◆ 384種中國傳統色,均附RGB、CMYK印刷色號 ◆ 《紅樓夢》中黛玉穿「月白繡花小毛皮襖」、「楊妃色繡花錦裙」,是怎樣的風姿? 李白寫下「日照香爐生紫煙」時,香爐上盤旋的紫煙,是如何虛渺? 《延禧攻略》劇中採用的「乾隆色譜」:月白、官綠、水紅等,確有其事。 由文化學者與設計師聯手, 自字書、史籍、繪畫、歌賦、詩詞、佛典、醫書、小說等, 近400部中日文獻之中, 重新尋回數量龐大、字詞華美的中國傳統色名, 並以故宮典藏文物,逐一對應。 海天霞、翠縹、桃夭、竊藍…… 當

眾多色彩的真名現身, 也同時立體重現了古代生活場景, 以及令人神往的東方傳統美學。 本書特色 ◆ 細膩手繪96件精選故宮文物,重現色彩。 ◆ 透過傳統節氣與物候,品賞先人詩意的生活況味。 ◆ 384種傳統色均附印刷色號,便於實際應用。 ◆ 適合作為設計、繪畫、服裝、戲劇等之參考。 共同推薦 國立故宮博物院院長 吳密察 臺北藝術大學新媒體藝術學系教授 王俊傑

宋金元時期磁州窯白地黑花紋飾研究

為了解決青花瓷顏料 的問題,作者梁慧美 這樣論述:

磁州窯的研究如雨後春筍般,有不少的研究資料發表於期刊和論文研討會中。如同研究的結果,磁州窯是宋金元時期民間最大的窯場,由觀台窯的考古報告,也證明了這一點。之所以可以成為當時最大窯場,成為民間喜聞樂見的瓷器,與磁州窯的紋飾設計相關。 宋金元時期磁州窯最大的特色,在於瓷器上裝飾題材的創新。磁州窯在初創時期大量仿製其他窯場的劃花、刻花、剔花、剔劃花等工藝技巧,到了宋代晚期時,才獨立創新,以白地黑花瓷的裝飾方式,突破當時的所有裝飾技法,而成為磁州窯最具代表性的裝飾技藝。 足以讓磁州窯成為當時最大窯場的重要因素,並非單一的創新技法,更重要的是裝飾題材足夠吸引大眾。和其他窯場一樣,裝飾紋樣

有花鳥、蟲魚、人物、詩詞曲賦、山水之外,獨創性地增添了走獸與故事畫等裝飾效果,表現的裝飾題材性質強烈、內容豐富、題材多元、還具備教化作用,在繼承、演變與創新上的表現,促使磁州窯在中國陶瓷史的發展中具有重要影響地位,並延續至今日。 本論文以宋金元時期磁州窯最具特色的白地黑花紋飾特點作為研究的方向。白地黑花的黑色彩度,受到斑花石於繪製時濃度的影響以及窯爐內溫度與氣氛等因素,經燒製完成,會出現黑色、黑褐色與褐色間的色調,因此除了白地黑花之外,白地褐彩亦屬於研究的範圍。另外,白地黑花在繪製過程,為了呈現出最佳的效果,會視情況,在必要時,加入劃花技法。因此,白地繪劃花一併用於此論文作為紋飾的討論。

為了深入了解磁州窯繪圖特性,採用墨水筆臨摹圖檔,運用手繪方式來感受磁州窯白地黑花紋飾繪圖時的運筆過程與線條的韻律性。並前往鶯歌陶瓷博物館學習,藉由窯場中的塑陶和瓷器彩繪來體會畫師運用毛筆於瓷器坯體上作畫的狀態。 目前磁州窯紋飾相關的研究已相當豐富,提供筆者考證依據。磁州窯的畫師來自於民間,繪畫取材來自於生活中的體悟,因此,對於圖像的理解,生活中的觀察與社會文化的探索是必要的。在本論文中,除了參考目前出版的圖錄與學者專家們提出的研究報告,採取藝術史視角並加入小兒科醫學理論,以及瓷器彩繪實作的經驗之外,另外嘗試理解畫師當時的時空背景對於繪畫構圖的想法與民間美學需求上的流行趨勢做一整理

。本論文主要以紋飾作為研究,其他書法、詩詞類不在本研究範疇中。

中國色彩簡史

為了解決青花瓷顏料 的問題,作者郭廉夫郭淵 這樣論述:

從色彩的感性到美學再到色彩發展史,決定了色彩研究走向整體論的必然,而學術性仍是以實踐經驗為支撐。 《中國色彩簡史》這本書,無疑代表了他們眼中的色彩藝術是什麼、具體研究什麼。書中八章按歷史時期展現出中國色彩藝術研究大致有如下幾個面向:①對色彩材料的研究;②從倫理規範向純藝術的色彩研究;③繪畫史;④工藝設計史;⑤色彩“技”“藝”的歷史。 郭廉夫,中國美術家協會會員,國務院有突出貢獻專家。原江蘇美術出版社副社長、副總編、編審。擔任責編的多種圖書在國內外獲獎。出版著作20餘種,其中《王羲之評傳》版權輸出至國外。 郭淵,江蘇鳳凰美術出版社編審,圖書裝幀設計獲“中國最美的書”等多

種獎項,其著作《龍鳳麒麟》獲第十七屆全國優秀美術圖書“金牛獎”銀獎。2012年被評為“全國優秀美術編輯”。 第一章 史前的色彩 第一節 色彩古樸的彩陶 003 第二節 紅光閃耀的漆器 009 第三節 顏色簡潔的岩畫 010 第二章 先秦的色彩 第一節 爐火純青 011 第二節 絲綢練白 017 第三節 石染與草染 019 第四節 色彩的倫理規範 022 第五節 五色系統及其對後世的影響 027 第六節 《周易》關於色彩的闡述 030 第七節 “繪事後素”新解 034 第八節 先秦諸子的色彩觀 037 第九節 刺繡和漆器的色彩 051 第十節 白陶與青瓷 054 第三章 秦

漢的色彩 第一節 秦兵馬俑的色彩 055 第二節 《淮南子》的色彩理論 058 第三節 錦繡華彩 059 第四節 染料、顏料及印染 061 第五節 絲綢提花與金線製作 066 第六節 帛畫與壁畫的色彩 067 第七節 “光彩于文”的漆器和巧妙的鎏金工藝 070 第八節 彩繪陶盆和醬釉五聯瓶的色彩 073 第四章 魏晉南北朝的色彩 第一節 敦煌藝術和嘉峪關墓室壁畫色彩 076 第二節 顧愷之等畫家的繪畫色彩 078 第三節 “以色貌色”與“隨類賦彩” 082 第四節 《文心雕龍》關於色彩的闡述 082 第五節 瓷器的色彩 084 第六節 染潢·朝服與朱衣官·五星出東方錦 086 第五章 隋

唐的色彩 第一節 絢麗的壁畫色彩 091 第二節 色彩斐然的絹帛繪畫 100 第三節 秘色瓷與唐三彩 109 第四節 唐錦·染花·堿劑印花的色彩效果 115 第五節 金屬工藝的色彩形成 120 第六節 簡潔明快的建築色彩 123 第六章 五代兩宋的色彩 第一節 宋瓷的色彩 125 第二節 主題性人物畫的色彩 130 第三節 徐黃異體與沒骨法 133 第四節 宋徽宗的花鳥畫與畫院 136 第五節 中國畫變色與蘇東坡的朱竹 140 第六節 彩緯顯花的緙絲 142 第七節 貼金印花 144 第八節 “窮極精巧”的漆器 146 第九節 木版畫初期彩色印刷 147 第七章 元代的色彩 第一節 白色風

行與金線提花 149 第二節 青花與琺瑯的色彩 156 第三節 璀璨明麗的宮殿色彩 160 第八章 明清的色彩 第一節 建築與園林色彩 163 第二節 特有風韻與成就輝煌的瓷器色彩 177 第三節 五彩彰施——織物染色和絲綢織花 186 第四節 李漁記述的明末清初服裝色彩 188 第五節 漆器色彩與《髹飾錄》 193 第六節 西方繪畫色彩的傳入 197 第七節 繪畫的色彩新境 200 第八節 民間木版畫的色彩 206 附 錄 一、張彥遠《歷代名畫記》論色 211 二、王繹《彩繪法》 213 三、《輟耕錄·彩繪法》中顏色名稱 216 四、漆器分類 218 五、入漆顏料 221 六、《本草

綱目》關於顏色的記述 224 七、明、清琉璃窯釉料配方 230 八、歷代服色 232 九、敦煌歷代壁畫顏料成分 235 十、民間畫工配色口訣 236 十一、色彩史年表 240 參考文獻 245 後 記 249

陶瓷器修護全色材料性質應用之初探

為了解決青花瓷顏料 的問題,作者徐雨舟 這樣論述:

全色是將文物、藝術品表面的破損缺失處經過填補上色,提昇視覺圖像或材質缺失處的協調性與連貫性,始之具有完整的假象感。部分亞洲地區的修護人員在東方圓滿與完整的美學思維影響下,形成“完好如初、與古無殊”的全色效果追求,如在陶瓷器部份其分別構成傳統修護全色的“技法”和“觀念”建立。1980年,班茨(H.F.Bentz)提出修護過程添加其他材料,應要具辨別性;維克多·鮑爾·波頓(Victor Bauer-Bolton)則進一步提供實際的方法,在填補畫作缺失處時,預留些許輕微的凹陷,不填補至畫面齊平。這樣的全色呈現方式時觀眾在遠處欣賞是不易察覺也不會影響整體美學,但在近距離觀察時還是能辨識出全色區域,他

提出的這種近可辨別、退之又不影響欣賞的想法受到廣泛的支持,直到如今修護屆仍然大量引用此概念。在近現代文物修護理論的宣導下,“最小干預原則”、“可辨識性原則”以及現代科學檢測手段,使得陶瓷器全色面臨新的要求和挑戰。由於目前國際與國內未有針對陶瓷器修護全色材料性質應用的完整論述與原則要求,因此筆者整理實習階段與在學期間獲得的寶貴知識和經驗,闡述陶瓷器修護全色材料性質應用的前期修護方案計畫及修護操作流程。修護人員在全色的過程中,必須遵守修護的界線,在可辨識性原則、可逆性原則以及最小干預原則的前提下,因地制宜配合文物特性與需求制定合適的全色方案。本研究提出陶瓷器修護全色常用之材料,可避免材料的誤用與潛

在性問題,並且闡述填補材、仿釉材料中的上色介質、上光材料和全色的關聯性,使全色流程更加完善,提供系統的全色相關知識。本研究的第四部分使用常用全色顏料中的好賓牌(Honbein®)專家級不透明水彩、好賓牌(Honbein®)專家級不透明壓克力顏料及Gamblin修護顏料(Gamblin Conservation Colors®)等三種商用顏料進行氙弧燈老化實驗,模擬陶瓷文物在自然條件下保存的老化狀態。從耐候性等級判讀、附著度評定及顯微鏡下狀況對比後,好賓牌(Honbein®)專家級不透明壓克力顏料作為陶瓷器修護全色顏料可得較佳之效果。希望本研究結論期待可提供後續陶瓷修護全色材料性質應用之參考。

想知道青花瓷顏料更多一定要看下面主題

青花瓷顏料的網路口碑排行榜

-

-

#2.【現貨供應】百陶會青花顏料釉下彩 ... - 蝦皮

... 後悔#簡約#氣質#個性#文藝#現代#創意#潮流#色料#顏料#陶瓷顏料#青花色料#水劑#陶瓷顏料購買【現貨供應】百陶會青花顏料釉下彩青花料陶瓷顏料陶藝顏料青花色料水劑. 於 shopee.tw -

#3.【天哪傢】陶瓷調色盤帶蓋景德鎮青花瓷顏料碟五層文房四寶 ...

【天哪傢】陶瓷調色盤帶蓋景德鎮青花瓷顏料碟五層文房四寶國畫水彩水粉顏料專用調色碟大小號書法墨碟墨汁盒. 378. 尚未有評價銷售0. 於 www.ruten.com.tw -

#4.鑑別手繪青花瓷和貼花青花瓷的區別 - 雪花新闻

要辨别出手绘青花瓷,得先了解下青花瓷的制作,{泥秀景德镇}在上篇 ... {泥秀景德鎮}先給大家來具體的介紹下青花瓷吧,用青花顏料裝飾的瓷器——大家 ... 於 www.xuehua.us -

#5.青花顏料的價格推薦- 飛比價格Feebee

青花顏料 價格推薦共513筆。另有青花驕麻辣鍋、青花驕、青花瓷器。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格,讓你花最少, ... 於 feebee.com.tw -

#6.蓝与白调配的艺术品:青花瓷 - 科普中国

早在唐代,人们已经开始用从钴矿石中提取的颜料来烧制出唐三彩中的蓝色效果了。不过,想要制成青花瓷,还得需要先用青花料绘制瓷胚,然后还得附上一层石英 ... 於 www.kepuchina.cn -

#7.青花瓷有哪三種顏色組成,青花瓷的顏色用哪幾種顏色的顏料調 ...

光或顏料(作為顏料色中,使用青色代替藍色)的三原色之一,這種顏色有很多種,有天藍、湖藍、寶藍、粉藍、冰藍、碧藍等等。歐洲為對國家之忠誠象徵。天藍 ... 於 www.diklearn.com -

#8.立委爆故宮打破國寶「龍紋碗」、「青花瓷」 控院長吳密察 ...

國民黨籍立委陳以信今天(28日)驚爆,故宮博物院日前有人員摔破國寶「清弘治款嬌黃釉綠彩龍紋碗」及「明代青花瓷」,也控院長吳密察下令以「不典藏、 ... 於 www.upmedia.mg -

#9.理想在校本课程中放飞 - Google 圖書結果

青花瓷 、盘在内容、色彩、形式上的特色,能理解和运用视觉语言,共同介入信息的交流, ... 尝试用水粉,中国画颜料,蜡笔,彩笔等颜料中的青蓝色设计新颖、别致的青花盘。 3. 於 books.google.com.tw -

#10.青花瓷 - 历史

青花瓷 是用含氧化钴的钴矿为原料,在陶瓷坯体上描绘纹饰,再罩上一层透明釉,经高温 ... 呈现纯白的半透明状,即青花必须首先是瓷器;; 蓝色的纹样要由含钴颜料发色; ... 於 m2.allhistory.com -

#11.明宣德窯青花花薰 - 台灣光華雜誌

瓷器藝術發展到明代,除繼承前人技術,繼續創造出甜白、祭紅、霽青、嬌黃等釉色外,最重要的成就,是「青花瓷」技術的成熟。所謂「青花」,是以氧化鈷為顏料,快速在生 ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#12.每个年代的青花瓷器特征,颜料,款识都在这里了 - 网易

每个年代的青花瓷器特征,颜料,款识都在这里了, ... 青花瓷又称白地青花瓷,常简称青花,中华陶瓷烧制工艺的珍品。是中国瓷器的主流品种之一,属釉下 ... 於 www.163.com -

#13.HOTUNG | 何東何鴻卿爵士私人珍藏第二部分• 晚間拍賣

A rare large blue and white moulded 'mandarin duck and lotus pond' dish, Yuan dynasty | 元青花荷塘鴛鴦紋花口大盤. 估價700,000 – 1,000,000 英鎊. 於 www.sothebys.com -

#14.博物館裡的中國:發現絕妙器皿 - 第 6 頁 - Google 圖書結果

圖 1.1.3 明永樂青花海水紋香爐故宮博物院館藏窯瓷器,且最具代表性的瓷器品種是青瓷 ... 這類瓷器的花葉輪廓用青花顏料在瓷坯上描繪,而花葉的主體部分用其他彩色顏料在 ... 於 books.google.com.tw -

#15.景德镇青花颜料1320℃高温烧制前后对比- YouTube

景德镇 青花颜料 1320℃高温烧制前后对比. Watch later. Share. Copy link. Info. Shopping. Tap to unmute. If playback doesn't begin shortly, ... 於 www.youtube.com -

#16.《羊了个羊》11月23日通关教程 - 3楼猫

... 阿宝殿下丶”带来的《羊了个羊》11月23日通关教程,希望能够帮助大家。 《羊了个羊》11月23日通关教程- 第1张. 相关阅读. 关于颜料活动|保卫萝卜4 ... 於 game.3loumao.org -

#17.特610 古物郵票— 青花瓷 - 中華郵政

所謂「青花瓷」係於素淨瓷胎上,先以鈷藍顏料描繪圖案,覆上一層透明釉,再以高溫燒製,成為白地藍花的釉下彩瓷,為明、清兩代瓷器生產的主流。官窯製品精緻華麗,供內廷 ... 於 www.post.gov.tw -

#18.青花瓷的顏色怎麼調? - 雅瑪知識

3、多姿多彩的瓷器是中國古代的偉大發明之一,"瓷器"與"中國"在英文中同為一詞,充分說明中國瓷器的精美絕倫完全可以作為中國的代表。 瑪麗12色水彩顏料 ... 於 www.yamab2b.com -

#19.青花瓷器中青花顏料有幾種 - 尊閱網

古代青花瓷的顏料有進口和國產兩種,比如蘇麻離青就是知名的青花顏料。青花料在燒成後的色感上有一個儘量統一標準的認識。因為青花料的應用確實是每個歷史時期都有它的用料 ... 於 zunnve.com -

#20.每个年代的青花瓷器特征,颜料,款识都在这里了 - 搜狐

每个年代的青花瓷器特征,颜料,款识都在这里了 ... 青花瓷是用含氧化钴的钴矿为原料,在陶瓷坯体上描绘纹饰,再罩上一层透明釉,经高温还原焰一次烧 ... 於 www.sohu.com -

#21.一分鐘認識青花顏料中的"洋藍". - 今天頭條

一分鐘認識青花顏料中的"洋藍". · 洋藍是清代中晚期從德國、日本等化工染料工業已開發國家進口的化學料(分析純或化學純氧化鈷),呈色雖然也藍中泛紫,但因 ... 於 twgreatdaily.com -

#22.青花瓷最重要的彩绘颜料,青花钴料(苏麻离青)

青花瓷 最重要的彩绘颜料,青花钴料(苏麻离青),元青花的美就在于青花钴料的存在,今天我们就来了解苏麻离青的特征,通过考古论据,在国产青料的采集 ... 於 xw.qq.com -

#23.文明的力量:中華文明的世界影響力 - 第 74 頁 - Google 圖書結果

1584 年,荷蘭的陶器匠師們通過東印度公司,直接從中國採購白色釉料和青花顏料,仿造中國青花瓷器生產,獲得成功。在 17 世紀,德爾費特借鑒佛羅倫薩的有色陶器製法, ... 於 books.google.com.tw -

#24.青花瓷的由来是怎样的? - 雅道陶瓷网

青花 是我国陶瓷装饰中发明较早的方法之一,名列景德镇四大名瓷之首。 ... 青花听后,暗暗下定决心,一定要想办法找到这种颜料。 於 www.yadao8.com -

#25.青花瓷器中青花颜料有几种 - 收藏雅集网

青花 料有很多种,而青料的来源是钴料,钴料又有几十种,每种又都有它不同的成分组成。 古代青花瓷的颜料有进口和国产两种,比如苏麻离青就是知名的 ... 於 www.shoucangyaji.com -

#26.青花瓷顏料、青花瓷器、青花瓷介紹在PTT/mobile01評價與討論

在青花瓷顏料這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者vin07021977也提到二手ZOOMED大型陶瓷山洞長27.5寬29高14 公分無裂補,原樹洞顏色已褪色,些許青苔痕跡(若買回自己上 ... 於 homesale.urinfotw.com -

#27.青花瓷- 维基百科,自由的百科全书

青花瓷 (英語:blue-and-white porcelain)是源於中國、遍行世界的一種白地藍花的高溫釉下彩瓷器,常簡稱青花(blue-and-white),也用來指代該裝飾工藝。 於 zh.m.wikipedia.org -

#28.青花瓷歷代所用青料介紹及歷代特點和生產工藝

元青花的一部分和明永樂、宣德官窯所用青料均是這種,產地均在古波斯或今 ... 具體製作方式為在素色瓷胎上用藍色顏料描繪後,在表面塗無色或淺色的 ... 於 www.laboratorykotalla.com -

#29.大埔青花瓷 - 广东省情网

大埔青花瓷发布日期:2021-11-03 作者:梅州市地方志办 ... 则是在陶瓷坯体上用青花颜料描绘纹饰,再施上一层透明釉,经1320℃—1350℃高温还原焰一次烧成。 於 dfz.gd.gov.cn -

#30.青花瓷顏料與天然顏料的鑑別 - 每日頭條

青花瓷 ,屬釉下彩瓷,因其藍白相間,又稱白地青花瓷。青花瓷花紋的繪製是用含氧化鈷的鈷礦調和成的原料,鈷在高溫燒成後會呈藍色,且具有 ... 於 kknews.cc -

#31.青花料_百度百科

绘制青花瓷纹饰的原料-氧化钴料,也就是钴土矿。青花瓷的釉下花纹是以氧化钴料为 ... 青花料是青花瓷生产的必需原材料,属于釉下高温颜料。青花料的质量和呈色控制技术 ... 於 baike.baidu.com -

#32.VANGUARD 青花瓷獨家瓷光釉蠟淺色車系

鐵甲武士-青花瓷※ 不含研磨劑,史上最好用的汽車棕櫚蠟!上蠟後能讓淺色車身充滿瓷器般的光澤,有效保護長達4個月以上。 於 tw.vanguardwax.com -

#33.中國青花瓷- 六年制學程

青花瓷 與其他釉下彩瓷器生產流程並無本質區別,可以分為備料、製胎、彩繪、 ... 具體製作方式為在素色瓷胎上用藍色顏料描繪後,在表面塗無色或淺色的 ... 於 well-being-ng.net -

#35.陶瓷調色盤帶蓋景德鎮青花瓷五層國畫顏料碟大小號書法墨汁盒 ...

關於本商品的比價,評價,推薦,討論,價格等資訊,想購買陶瓷調色盤帶蓋景德鎮青花瓷五層國畫顏料碟大小號書法墨汁盒硯台ATF 全館免運很值得參考。 於 buy.line.me -

#36.青花顏料-新人首單立減十元-2022年11月|淘寶海外

曹一閣陶瓷調色盤帶蓋子景德鎮青花瓷顏料碟五層文房四寶國畫水彩水粉顏料專用調色碟大小號書法墨碟墨汁盒. 8人說“外型很好看”. 於 world.taobao.com -

#37.明朝 - Google 圖書結果

... 那是一只小小的成化鬥彩雞缸杯當然關於鬥彩這裡以青花顏料在素色瓷胎上先勾繪出圖案輪廓然後塗上一層無色玻璃釉進高溫窟以攝氏一千三百度燒成釉下青花瓷在這青花瓷 ... 於 books.google.com.tw -

#38.中國陶瓷展示室(元~明時代)

青花 ,乃於未上釉的白瓷素胎上以鈷料描繪紋樣後,再施罩透明釉燒成之瓷器,在日本 ... 此外,也出現了以氧化銅替代鈷料作為顏料的釉裡紅製品,以及將鈷與銅等顏料溶於 ... 於 www.moco.or.jp -

#39.青花瓷介紹 - Mgsoins

狹義的青花以明清景德鎮窯產品為標準器,要滿足如下特徵: 胎體要完全瓷化,呈現純白的半透明狀,即青花必須首先是瓷器; 藍色的紋樣要由含鈷顏料發 ... 於 mgsoins.ch -

#40.非典型青花: 紋飾所呈現的寰宇文化交流史 - 典藏ARTouch.com

... 白瓷碗長時間成為伊斯蘭流行的器形。14世紀中國青花瓷在元帝國時期於 ... 賦予青花紋飾高度的表現性;加上青花瓷透明釉黏度適當,讓鈷藍顏料在燒 ... 於 artouch.com -

#41.京东- 青花瓷颜料排行 - JD.com

京东是国内专业的青花瓷颜料网上购物商城,本频道提供青花瓷颜料商品热卖品牌排行榜信息,为您选购青花瓷颜料提供品牌排行榜全方位的热卖价格图片多少钱参考, ... 於 www.jd.com -

#42.楊莉莉青花工作室》投資自己義無反顧,開拓當代青花登國宴

發端於宋元時期的「青花瓷」泛指白地藍花的陶瓷,製作時將含氧化鈷的顏料繪製在坯體,再罩上透明釉經高溫還原焰燒成,具著色力強、發色鮮豔、燒成率 ... 於 www.housearch.net -

#43.青花瓷中的外来血液_手机新浪网

来源: 收藏杂志青花瓷在发展过程中不断引进、吸收伊斯兰教地区的技术和文化 ... 青花颜料是烧制青花瓷器的着色剂,不同的钴料,因呈色差异而直接影响 ... 於 doc.sina.cn -

#44.青花料:繪製青花瓷紋飾的原料 - 華人百科

青花 料是青花瓷生產的必需原材料,屬于釉下高溫顏料。青花料的質量和呈色控製技術決定了青花瓷的興衰和發展。 歷史介紹. 中國青花瓷最早出 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#45.陶瓷調色盒的價格推薦- 2022年11月| 比價比個夠BigGo

陶瓷調色盤帶蓋景德鎮瓷器五層陶瓷調色盤帶蓋青花瓷國畫顏料盒大小號書法墨汁碟硯臺水粉水彩調色盤. 青花五層調色盤陶瓷調色盤 $595. 於 biggo.com.tw -

#46.青花瓷上面的花紋多為藍色,為什麼稱其為「青花瓷」? - GetIt01

題主問的青花瓷,眼見為實,白底藍花,確確實實不是綠色。 (青花瓷示意圖). 古代還有一種用於做顏料的礦物,叫做石青。去年大熱的 ... 於 www.getit01.com -

#47.藍白輝映: 院藏明代青花瓷展 - GPI政府出版品資訊網

到了十四世紀中期,元朝引入外來顏料至景德鎮,遂燒造出神彩飛揚的元青花,也為明清官窯持續燒造的重要瓷器類型,並進而藉著賞賜餽贈關係,成為亞洲各重要王朝的珍品。周邊 ... 於 gpi.culture.tw -

#48.明永樂青花穿蓮龍紋天球瓶高42.2公分口徑9.3公分 ... - Pinterest

永樂、宣德年間,時有青花大型器如天球瓶、扁壺等作品的燒製。青花瓷器是以含氧化鈷的礦物為顏料,在瓷器坯體上描繪紋飾,施一層透明釉後,經約攝氏一千兩百度左右高溫 ... 於 www.pinterest.com -

#49.青花瓷[瓷器品種] - 百科知識中文網

青花瓷是用含氧化鈷的鈷礦為原料,在陶瓷坯體上描繪紋飾,再罩上一層透明釉, ... 所謂青花見五色,指的是使用一種青花顏料燒制出來的瓷器,圖案出現深淺虛實等各種 ... 於 www.jendow.com.tw -

#50.每个年代的青花瓷器特征,颜料,款识知识 - 手机搜狐网

青花瓷 又称白地青花瓷,常简称青花,中华陶瓷烧制工艺的珍品。是中国瓷器的主流品种之一,属釉下彩瓷。青花瓷是用含氧化钴的钴矿为原料,在陶瓷坯体上 ... 於 m.sohu.com -

#51.找到436 件“青花瓷” 商品 - Pinkoi

青花瓷 的搜尋結果- 436件。你想找的青花瓷盡在Pinkoi,新會員享APP 運費優惠,最高折NT$100!立刻逛逛百萬會員好評推薦的青花瓷商品,Pinkoi 堅持用好品味、獨特設計 ... 於 www.pinkoi.com -

#52.伴手旅物借分享(2)三星四季青花瓷,傳遞家鄉的美好溫度

課程開始,老師快速、清楚的教導我們拓繪的技巧所在,挑選自己喜愛的瓷器,過程中畫上的青花顏料,層層堆疊,顏色也會有深淺不同,如果下筆後悔了也可透過「刮 ... 於 www.taisugar.com.tw -

#53.台灣兩岸窯- 青花原料通常精選後天然礦石的氧化鈷,具體製作 ...

有些青花瓷器在白、藍兩色之外,又加描金裝飾。 青花瓷特徵: 1.胎體要完全瓷化,呈現純白的半透明狀,即青花必須首先是瓷器; 2.藍色的紋樣要由含鈷顏料 ... 於 www.facebook.com -

#54.每個年代的青花瓷器特徵,顏料,款識知識 - 壹讀

青花瓷 又稱白地青花瓷,常簡稱青花,中華陶瓷燒制工藝的珍品。是中國瓷器的主流品種之一,屬釉下彩瓷。青花瓷是用含氧化鈷的鈷礦為原料,在陶瓷坯體上 ... 於 read01.com -

#55.化學歷程: 化學歷史與化學科技 - Google 圖書結果

景德镇先后生产的釉下彩青花瓷器,斗彩瓷器、五彩瓷器、珐琅彩瓷器以及粉彩瓷器,代表着当时我国制瓷工艺的昀高水平。 ... 青花听后,暗下决心,一定要找到这种颜料。 於 books.google.com.tw -

#57.青花瓷收藏不可随波逐流注意以下四点 - Artpanda 藝術熊貓

首先,看钴料。青花瓷钴料种类分为苏泥麻青、平等青、石子青、回青等,它们多属高锰类,尤以进口青花钴料烧制的瓷器最具收藏价值。因为使用进口颜料烧 ... 於 artpanda8888.com -

#58.藍色顏料畫在青花瓷上真的好搭,小孩隨便畫畫都像名瓷!

今天上課好熱鬧,感覺一起來共學的小朋友越來越多了,Q妹認識了好多同學,每個星期都在問什麼時候要上畫畫課? 她的同學好想她,她應該是要說自己很想同學吧! 哈哈! 於 totoro202020.pixnet.net -

#59.青花瓷的颜色用哪几种颜色的颜料调得出来 - 喜马拉雅

所以要看追求哪个时代的青花料。我即是中国画专业毕业也是做瓷器鉴定工作的,所以我的答案可能复杂一些,你参考吧。明代青花料苏麻离青料。对应的国画颜料 ... 於 m.ximalaya.com -

#60.繪青花瓷杯 - 劉惠雯

繪青花瓷杯. 2022. 1235°C 高溫氧化燒製. 技法:手拉坏成形. 土質:瓷土. 釉藥:青花和透明釉. 尺寸: 80 * 80 * 70 mm 70 ml. 技法說明. 手拉坯成形,以青花顏料簡約 ... 於 www.liuhuiwen.studio -

#61.愛上青花瓷 - 第 5 頁 - Google 圖書結果

青花瓷 的白色不是單純的白,而是白裡泛青,體現出似玉的質感;青花瓷的青色是以鈾為顏料在和下裝飾,燒成後在白瓷上呈現出一種藍色。這種藍色濃淡相宜,層次豐富, ... 於 books.google.com.tw -

#62.2021年新高考化学等级考模拟题附答案 - 人人文库网

化学——选修3:物质结构与性质](15分)据古文献《事物绀珠》记载:“宣窑之青,乃苏勃泥青”,说明元宣德时期青花瓷使用的颜料是“苏勃泥青”,它是从一种 ... 於 m.renrendoc.com -

#63.青花瓷的图案装饰及颜料饰用 - 了了亭-景德镇陶瓷艺术馆

随着时代的变迁,两朝画师所用青花颜料(氧化钴)在不同阶段也不尽相同。 ... 国产青料的使用,早在明代早中期民窑青花瓷图案中就有所反映。 於 www.jdzmc.com -

#64.景德镇陶瓷彩绘雕塑研究 - Google 圖書結果

彩绘颜料的发展景德镇出现较早的陶瓷雕塑加彩是在五代时期,主要是青釉点褐彩, ... 出现源于颜料的使用,曹建文经过考证在《景德镇青花瓷器艺术发展史研究》中指出, ... 於 books.google.com.tw -

#65.各朝青花呈色淺析 - Christie's

中國瓷器及藝術品部專家何懿行詳盡剖釋青花瓷上不同的藍釉色調,各朝青花因帝皇品味之異,皆有其獨特之處| Christie's' 於 www.christies.com -

#66.大班主题活动《水墨画熊猫》美术教案反思 - 中国儿童教育网

3、幼儿作画用的毛笔、墨、绿色颜料、水桶等用具。 活动过程 ... 青花瓷只有蓝白两种颜色,又称白地青花瓷,也叫青花,很有特点。 二、基本部分. 於 www.cnfirst.net -

#67.你知道卦不敢算尽的下一句是什么吗?#器物之美#罗盘#纯铜 ...

青花瓷#瓷器收藏#收藏品#收藏爱好者#古董. 384. 心心念念的高冰高透“白月光”大量上新哦,这个 ... 各个时期的青花颜料特征#古玩鉴赏#明清瓷器#青花瓷. 於 www.douyin.com -

#68.“古代青花瓷材料及其文化内涵国际学术研讨会”综述 - 中国考古

青花瓷 原料与制作工艺. 牛津大学考古学与艺术史研究实验室(RLAHA) Mark Pollard教授做了题为“深蓝色:蓝色钴料简史”的报告,展望了未来钴颜料研究的 ... 於 www.kaogu.net.cn -

#69.中华文明高端学术讲座| 中国的青花瓷,其颜料的变迁

中国的青花瓷,其颜料的变迁. 青花自唐代至现代如何变迁,与郑和下西洋有何关系? 主讲人. 梁寿子研究教授. 韩国高丽大学环境考古研究所. 於 fddi.fudan.edu.cn -

#70.瓷器上化学颜料与天然颜料的差别

在青花瓷纹饰绘制中使用的颜料为氧化钴,由于其产地不同烧成瓷器的呈色差别很大, ... 海碧蓝”色调成为青花瓷的主色调,国内市场一直主要以浙料和土料为青花颜料,根本 ... 於 www.weinuochem.com -

#71.體驗活動- 三星四季青花瓷

田園手作生活器皿體驗─青花瓷拓繪 在活動中我們將揭露三星四季獨創的青花瓷拓繪手法,將有趣圖像,轉化為青花瓷創作元素,李老師帶領參與者了解青花瓷器的特質和工藝 ... 於 3s4s.weebly.com -

#72.估價$2000 美元青花瓷天球瓶最終以$760 萬美元拍賣售出

法國Fontainebleau 日前一場拍賣在結束後很快便引起討論,造成話題的是一件54 公分的青花瓷天球瓶。拍賣行一位專家表示這天球瓶只是一個「相當普通」 ... 於 hypebeast.com -

#73.明永樂青花穿蓮龍紋天球瓶< 精選圖像< 故宮Open Data專區

青花 天球瓶碩大渾厚,器身環繞威武雄猛的穿蓮三爪行龍,整體氣勢堂皇莊重,是國立 ... 青花瓷器是以含氧化鈷的礦物為顏料,在瓷器坯體上描繪紋飾,施一層透明釉後,經 ... 於 theme.npm.edu.tw -

#74.明史──一個多重性格的時代 - Google 圖書結果

明代前期以單色釉瓷的製作為主,宣德年間景德鎮燒造的青花瓷器,成 就很高。 ... 成化時期,發明了「鬥彩」技法,即先在素坯上用青花顏料勾畫花紋輪廓,入窯燒製, ... 於 books.google.com.tw -

#75.我所收藏的「青花瓷」專書和「仿品」、「臆造品」 - Udn 部落格

具體製作方式,就是在素色瓷胎上用含錳藍色顏料加以描繪,並且以無色或淺色的釉塗抹表面來保護,然後入窯燒制,其成品底色為純白或粉白,花紋顏色為天青、 ... 於 blog.udn.com -

#76.認識青花| JIBAO - 洞悉教材的趨勢 - 吉寶知識系統

說明中華文化著名青花瓷器的由來與分類, 進而簡單介紹中國各時期青花的差異以及他國青花的模樣. 於 jibaoviewer.com -

#77.鄭和與中國青花瓷 - 台北市雲南省同鄉會

歷來認為宣德青花為我國青花之冠,這是由一定科學依據的。客觀上講,鄭和之所以能從西洋輸入青花顏料「蘇泥勃青」,這與他對青花瓷的燒制非常熟悉和他的博學多才是分不開的 ... 於 taipei.yunnan.tw -

#78.青花瓷 - Wikiwand

狹義 · 胎體要完全瓷化,呈現純白的半透明狀,即青花必須首先是瓷器; · 藍色的紋樣要由含鈷顏料發色; · 外罩透明釉,即青花必須是釉下彩; · 最終在高溫還原氣氛中燒成。 於 www.wikiwand.com -

#79.明代青花瓷器展(5 件)

15 世紀越南青花. 加彩猴王. 除了釉下施付青花顏料外,全身重點部位加有綠彩、紅彩、. 黃彩以及金彩,敷色鮮豔亮麗。尤其此種猴形外觀相當難得,. 於 www.npm.gov.tw -

#80.元青花瓷器發色研究 - 書畫藝術學系

研究瓷器,則在瓷器研究發展上,必能向前躍進一大步。在國際上、古陶瓷器界. 間,趨於領先地位。 附錄(一) 歷代青花顏料、產地、釉色及藝術特徵. 於 cart.ntua.edu.tw -

#81.宜蘭三星四季青花瓷拓繪體驗x雀榕咖啡, 手繪一個屬於自己的 ...

青花顏料 再還沒燒製前是綠色,上釉燒製後才會變成深藍色,且器皿會變小為原來的80-90%。下方照片是我們的成果,完成後還需要一個月左右的時間上釉、燒製、 ... 於 www.dribs-drabs.com -

#82.藍色顏料畫在青花瓷上真的好搭,小孩隨便畫都像名瓷 - 媽咪拜

今天上課好熱鬧,感覺一起來共學的小朋友越來越多了,Q妹認識了好多同學,每個星期都在問什麼時候要上畫畫課?她的同學好想她,她應該是要說自己很想 ... 於 mamibuy.com.tw -

#83.御寶閣美術用水彩水粉多色八寶調色盤防漏顏料盒青花瓷國畫 ...

御寶閣美術用水彩水粉多色八寶調色盤防漏顏料盒青花瓷國畫顏料專-小猴紙雜貨店| 於 tw.bid.yahoo.com -

#84.元青花顏料的暈散 - 人人焦點

元青花顏料的暈散. 史愛平. 元青花瓷在加工中,其顏料暈散現象是其特徵之一。特別在蘇勃尼青這種元大國西部波斯來的精緻顏料中表現最爲突出。 於 ppfocus.com -

#85.金門明清暨當代青花瓷佛光山展出

金門擁有豐富瓷土礦產條件,更擁有全台唯一官窯金門陶瓷廠,25日金門文化局與高雄佛光山佛陀紀念館聯辦「浯島瓷輝.藝韻青花—金門明清暨當代青花瓷典藏展 ... 於 cabkc.kinmen.gov.tw -

#86.青花瓷的上色也很有讲究,利用加水的多少,来调出浓淡不同的 ...

打开App,流畅又高清. 青花瓷 的上色也很有讲究,利用加水的多少,来调出浓淡不同的 颜料. 青花瓷 技艺大师. 相关推荐. 评论--. 是 青花瓷 中的一种技法,. 於 www.bilibili.com -

#87.CN1037134A - 青花陶瓷面砖装饰壁画的颜料及其工艺方法

一种能够充分显示陶瓷青花色素画面的陶瓷面砖装饰壁画,主要是采用了中温青花颜料和釉中彩工艺方法。 本发明具有简单,易行、适用等特点。采用本发明绘制的青花陶瓷 ... 於 patents.google.com -

#88.如果说青花瓷是中国独有,那为什么蓝色釉料要从外国进口?

而也只有优质钴料和中国的制瓷业相结合,才能诞生出“苏麻离青”风格的青花瓷。 ... 很多专家、藏友一谈起元青花的颜料苏麻离青,就说是进口料,这是个错误,历史时空的 ... 於 www.zhihu.com -

#89.真正的青花瓷- 青花瓷 - Google Sites

具體製作方式為在素色瓷胎上用藍色顏料描繪後,在表面塗無色或淺色的釉,然後入窯燒制。 ... 有些青花瓷器在白、藍兩色之外,又加以粉彩或描金裝飾。 於 sites.google.com