韓國 階級觀念的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦垂水千惠寫的 奮鬥的心靈:呂赫若與他的時代 和林家寶,TinaYep的 韓國次文化都 可以從中找到所需的評價。

另外網站大韓民族畫像也說明:在高麗朝時即已定下四個階級之分,而李朝又遵崇儒教,特別重視倫常與道德,在千餘年的薰陶之下,韓國人早已養成尊卑有分,男女有別,長幼有序的社會階級觀念,並嚴格 ...

這兩本書分別來自國立臺灣大學出版中心 和白象文化所出版 。

國立中央大學 產業經濟研究所 鄭有為所指導 羅嵐的 論勞工工資債權於我國破產法上之清償順位 ─兼論美、德、日破產法制之比較 (2017),提出韓國 階級觀念關鍵因素是什麼,來自於破產法、債務清理法草案、勞動基準法、勞工工資債權。

而第二篇論文中國文化大學 日本研究所 徐興慶所指導 李明聲的 被殖民時期台灣與朝鮮對日民族情結與個人意識之研究 (2002),提出因為有 民族意識、個人思想、被殖民時期的重點而找出了 韓國 階級觀念的解答。

最後網站韓國的民俗與文化 - 第 14 頁 - Google 圖書結果則補充:序列意識深植於韓國人的腦海,宴會時人人幾乎都為了座位的安排而煩惱不已,就連拍照也要照階級來排 ... 但是經常出現是以序列觀念的形式發表,這也是階級觀念作祟的原因。

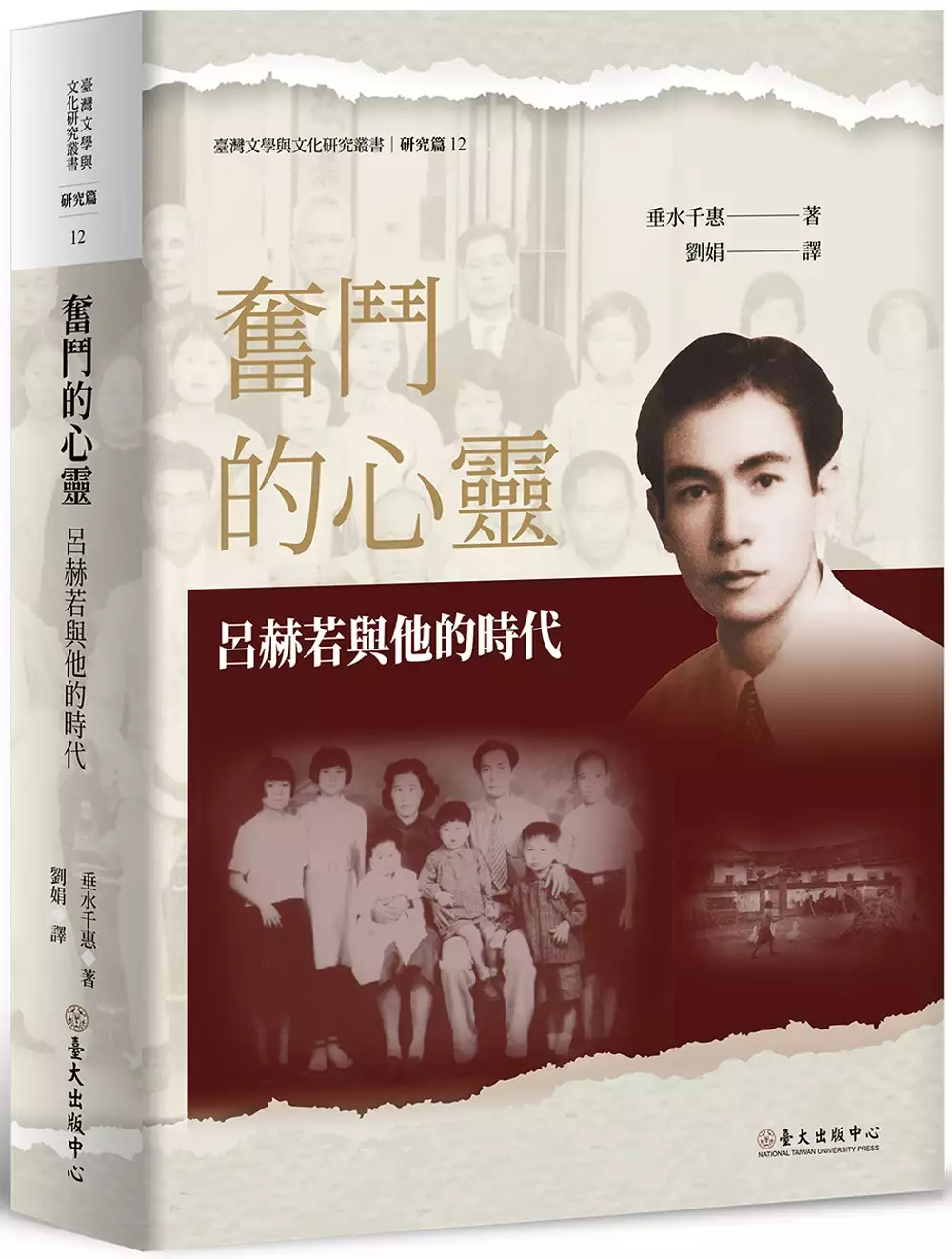

奮鬥的心靈:呂赫若與他的時代

為了解決韓國 階級觀念 的問題,作者垂水千惠 這樣論述:

被譽為「臺灣第一才子」的呂赫若,1914年出生於臺中州豐原郡潭子庄。自臺灣總督府臺中師範學校畢業後,1935年發表作品〈牛車〉於日本的左翼文學雜誌《文學評論》,從此走上文學創作之路。其後在《臺灣文藝》、《臺灣新文學》等臺灣文學雜誌上用日文發表作品,成為臺灣新文學運動的重要旗手之一。 1940年,呂赫若前往日本,作為東寶聲樂隊旗下的一員參與了眾多的舞臺活動。1942年返臺後,繼續音樂、演劇活動,亦為臺灣文學代表雜誌《臺灣文學》的代表作家之一,精力充沛地不斷發表作品,1943年獲得第一回臺灣文學獎。戰後從日文轉換為中文繼續創作,後因參與鹿窟事件,於1950年前後不知所蹤。

本書圍繞呂赫若的生命足跡,以文學、音樂、演劇活動為中心進行論述。首先從呂赫若登上文壇之初回溯到其出生,其次從多個角度對其在臺灣新文學時代的活動進行檢討。透過對作品逐一剖析,以確認在普羅文學運動影響下出發的呂赫若最終脫離、並開始描寫臺灣傳統家族制度下犧牲的人們之過程。

論勞工工資債權於我國破產法上之清償順位 ─兼論美、德、日破產法制之比較

為了解決韓國 階級觀念 的問題,作者羅嵐 這樣論述:

自18世紀工業革命開始,出現資本家與勞工階級觀念,由於資本家掌握了財富及生產工具而為勞資關係之主導,不論是簽訂勞動契約或政府制定政策及法律時,資方都具重要的發言權及影響力,使勞資關係處於不對等之狀態。19世紀勞工意識興起後,各國開始致力於對勞工權益之保障,包含立專法、社會保險等方式,我國亦追隨國際立法潮流,制定相關立法及政策並以勞動基準法最為重要。 然近年來,由於我國經濟不景氣,企業陸續出現經營不善之情事,此時容易出現拖欠勞工工資或延遲發放之問題,也可能出現資不抵債或支付不能之情形,後續將開啟破產重整或清算之程序,而多數企業都有大量抵押權,故當債務人支付完抵押權、程序費用及先順位之稅捐

債權後,財產已所剩無幾,幾乎無法支付積欠勞工之工資債權,導致眾多勞工走上街頭抗議。我國學者們考量到憲法所賦予勞工之工作、生存及財產權之保障,多主張應進一步使勞工工資債權盡可能受清償,以穩定我國勞工之工作情緒並增加生產力,進而促進社會經濟發展,因此建議將勞工工資債權於公司破產時,應優先於抵押權而最優先受償。 然考量到長遠經濟發展,若任由勞工工資債權優先於抵押權而受償,將阻塞融資管道,停滯經濟發展,而就銀行立場而言,擔心其債權無法獲得足夠之保障,將妨礙銀行之貸款意願,可能變相提高貸款利息或減少貸款額度,將對企業發展更加不利。 企業破產倒閉時,所剩資產有限,多數情況不足以清償所有債務,因

此破產法透過統一之破產程序使各債權人得以公平受償,然政府基於特殊考量,會將部分債權之受償順位優先於其他債權而受償,如勞工工資債權,而抵押權人與勞工團體間之利益衝突,也是長久以來的備受爭議問題。 本文考量到國際立法趨勢與現行國內現況,提出勞工工資債權分類之方式,逐步減少對於勞工工資過度保障,並建議政府輔以完整的社會保險或社會政策,真正達到確保勞工得以轉嫁相關風險並盡可能獲得完整受積欠之工資。

韓國次文化

為了解決韓國 階級觀念 的問題,作者林家寶,TinaYep 這樣論述:

不知道這30個次文化,千萬別說你是哈韓族!兩位韓國通,帶你一探沒人告訴你的韓國另一面! ◎韓國旅遊必備文化指南,深度解析日常生活習慣、特殊禮俗、都市傳說。 ◎深入淺出、條理清晰的文字脈絡幫你輕鬆掌握韓國次文化特色。 ◎全彩輸出,搭配輕鬆有趣的文字,翻開書本就彷彿置身阿里郎的國度。 繼《阿寶、Tina帶您遊韓國》後,又一哈韓族必讀經典! 阿寶:政大韓文學士,持續從不同面向了解韓國,以遊人的角度探索迷人的韓國。 Tina:久居韓國,久到回台灣會水土不服,深入當地居民生活,跟她準不會迷路。 兩位作者用不同的視野帶您重新認識韓國。 韓國人真的上完廁所都不洗

手嗎? 為什麼在韓國的餐桌上總不見公筷母匙? 在韓國絕對「不能」關上窗戶吹電風扇睡覺?! 韓國,對於台灣人來說,可以是飛行兩個半小時航程的距離,也可能是斷交20多年的關係。在政治經濟發展上看似相似卻又截然不同,舉凡飲食習慣、生活環境、個人衛生、職場生態……同樣受儒家文化影響至深,台韓差異卻及極大,何解? 韓國生活型態真的如韓國電視劇、電影看到的那樣嗎?「知韓派」作家阿寶、Tina再次聯手,解析讓你百思不得其解的韓國次文化現象,讓你旅韓暢遊景點之餘絕不誤踩韓人文化雷區!

被殖民時期台灣與朝鮮對日民族情結與個人意識之研究

為了解決韓國 階級觀念 的問題,作者李明聲 這樣論述:

研究動機: 日帝之殖民統治究是善政抑或暴政,似是難有定論。因切入角度各不 相同,所得結論自是有所偏頗,「台灣親日、韓國反日」之論調近來甚囂塵上,坊間支持此論之專著亦不在少數。然而,如此斷然決然之論點似又令人難以信服,因而筆者希望藉由一較持平客觀之角度重新出發,進而能對這段歷史有一番新的省思及了解。 福爾摩莎-美麗之島-台灣,1544年,葡萄牙人於西太平洋上發現此島起,台灣在世界舞台上開始嶄露頭角,卻亦開啟了波折不斷的一頁。此後, 歷經荷蘭、西班牙、明鄭、清朝、日帝、國民政府等政權更迭,台灣的歷

史簡言之也就是外來政權更迭的紀錄史。再者,隨著政權更迭,新的一批移民也隨之加入台灣這個大家庭。因此,來自各地不同生活背景卻要共同在這片土地下生活的人民為了求一己之生存,自必得對這不斷的外來政權作出相應之道,亦即是個人存在優於所謂民族主義之上,因為在這片土地上並無所謂「台灣民族」之存在,既無民族之存在,自應無所謂民族意識可言。而且伴隨著族群不同而升起之對立狀況,似乎也避無可避。 反觀朝鮮,在朝鮮的歷史當中曾經統治過該地區的只有中國和日本。 中國方面,指的是漢武帝滅衛氏朝鮮後,推行郡縣制度,於該地設了樂浪、真番、臨屯、玄菟四郡,但就整個地理環境來看,其實漢

帝國所統治之地不過只限於半島的北半部,半島南部仍為其原部落民族所統治著。而後直至1910年8月29日,日韓併合宣言頒布,朝鮮正式為日帝所統治,此次為朝鮮半島第二次為外來政權所統治。由此可看出朝鮮半島地區之民族獨立性,且亦應當富有強烈之民族意識,因其長久以來便於此地生活,長久自治,有其獨立之思維模式與生活方式,所以一旦遭外族侵略時,勢必頑強抵抗,以保民族之全,亦即民族之存廢優於一己之私利。由此推論,倘若此兩地區同時為一外族所侵略並統治時,民族意識與個人意識之掙扎,孰重孰輕,衝突亦必隨之而起。 第一章 東北亞歷史舞台上之台灣˙朝鮮 1. 統治權更迭之台灣

2. 朝鮮之政權演變與中國的互動關係 內容:主要在敘述台灣、朝鮮兩地歷史背景之不同,且因而賦予兩地人 民迥然不同之性格。 第一節:敘述歷經荷蘭、西班牙、明鄭、清朝等四政權統治下之社會概 況並從中分析敘述台灣人民相應之情形。 第二節:敘述朝鮮自漢武帝設立四郡之後直自李氏王朝開創之間之情形 。從期間朝鮮與外族之抵抗史中,描述朝鮮如何斡旋以求民族之完全,並從而分析出其獨特民族性格。 由於朝鮮自李氏王朝肇始即深受中國儒教思想之薰陶,而儒教 中心思想即所謂「尊王攘

夷」,亦即倡導國家思想,因而深植於朝鮮民眾心中的即是國家社會之安危應是優於個人之利益。然而台灣乃是一蠻荒之島國,與中國之關係自不如朝鮮一般密切,乃至清朝更被視為「化外之地」,未施教化。試問,倘若當權者對某地民眾視為蠻荒之民,不與教化,不與重視,則人民又如何能與當政者產生良好之互動關係。因此,所順勢衍生而成的自應是個人意識之抬頭。如此看來,似乎即便可辨明兩地人民性格大異其趣之處。 第二章 日治後之兩地被統治之差異 1. 「無主之地」之台灣 2. 「李氏王朝」末期之朝鮮 內容:主要在敘述兩地在日本殖民統治前之社會概況

,並從而指出日帝入主後所帶來之影響與改變。 第一節:清朝在滅掉鄭氏政權之後,對於台灣之領有意見分歧為「放棄論」及「領有論」。主張放棄者的理由是,台灣乃是一海中孤島,自古即為海賊、逃犯、逃兵等犯法者之巢穴,即便領有亦無助益。然而施琅卻獨排眾議,上奏康熙,主張應師法前王朝,以台灣為屏藩。後康熙准施琅所奏,決定領有台灣,時為1684年5月。然,接下來之約190年間,清廷對台灣卻採取消極統治政策,不思開發,並興諸多限制。直至1871年「牡丹社事件」後,日本政府趁此之便,出兵興討台灣,清廷方才有所警覺,於1874年5月派遣沈保楨前往經營台灣事務,至此清廷之治台政策方才轉為積極。

第二節: 李氏王朝之開國者為太祖李成桂,西元1392年即位之後,即主張尊儒教,抑佛教,此後500年間,儒教非但成為李朝政治中心原理,即便於一般國民日常生活中,亦展露出其強大影響力。然而儒教思想所帶來的負面影響亦逐漸浮出檯面,特別是當中的階級觀念荼毒朝鮮尤為甚。而這情形演變到李氏王朝末期,也就帶來了無可挽回的國家危機。: 第三章 台灣與朝鮮憲警制度之創始與建立 1. 台灣之憲兵、警察、保甲制度的建立與實施概況 (1)憲兵制度之建立與式微 (2)警察制度之創立與完備 (3)保甲制度

之影響 2. 朝鮮之憲警制度的實施與確立 3. 台灣與朝鮮兩地反抗程度之比較 內容:一新政權入主一新地區後,首求政權之穩固,所以憲警制度之施行順遂與否決定著一個政權之穩定與否及其所需時間之長短,所以此章欲就兩地憲警制度之建立過程中來探討兩地人民之對應情形之不同,及其適應過程與整個制度確立後又如何相應之。 第四章 被殖民後台灣及朝鮮的民族意識 1. 民族意識至上的朝鮮 2. 個人意識濃厚的台灣 3. 民族情結與個人意識之掙扎

內容:主要欲探討在日帝已確立其統治後,從兩地人民之配合度來反映其差異性,並從而分析究竟台灣、朝鮮兩地人民在此一體制下所作出的反動是否基於前述之概念,又可否解釋為親日抑或反日。 結論: 其實就今日台韓兩地對於日方之態度必不難看出其中相異之處,台灣人民對日本人民諸多友善之處相較於韓國民眾對日方仇視之烈,似乎令人難以擺脫「台灣親日、韓國仇日」之刻板印象,但若詳其究竟,對台灣人民而言,日方對於台灣人民雖有殘虐酷殺之事,但相對的,日方對台灣之建設亦兼而有之,對台灣日後之發展似乎很難抹滅其益處,因為戰爭本身就是人類互相殺虐的代名詞,而日方對於

台灣究竟是優多於劣,亦或劣多於優,難以有一絕對之定論,但是,過去的歷史,若就讓她過去,兩地人民可在未來共創美好之經濟願景,豈不妙事一樁,畢竟人民求的不多是三餐溫飽,安居樂業的生活,又有誰願意重回渾沌戰亂之中呢?如韓國人民自從日帝殖民統治脫離後,便一直努力擺脫此一段歷史,不僅意欲毀掉一切日帝之遺產,更在歷史典籍裡大加撻伐日帝之殘酷統治,意欲在韓國人民心目中築起一面高牆,特地營造仇日之氛圍,使得日韓兩國人民之對立情況一直高漲不下。筆者拙見,倘若今日主事者一再鼓吹人民仇視日方之情,怕對於雙方人民而言,皆似乎未必是件好事。歷史的仇恨何不就讓她留在過去,作為兩地人民一個借鏡,讓大家從心底明白起”戰爭”的

恐怖與無情,不再輕啟戰端,希望大家要遙想未來之美景,而不是一直活在過去的悲痛中,時間或許並不能抹掉這些傷痕,但我想應能讓我們更勇敢地面對這段歷史。

韓國 階級觀念的網路口碑排行榜

-

#1.韩语的阶级观念真的那么严重吗?_平语 - 搜狐

但是如果韩语明明说的很熟练,发音还非常标准,一听就是近似韩国人,或者韩语学了有很长一段时间了,还是跟谁都不说敬语的话,那就非常不礼貌了。 於 www.sohu.com -

#2.韓瘋──讓世人瘋狂的韓國現象 - 第 89 頁 - Google 圖書結果

即食麵慢慢成為打破傳統韓國極重階級觀念的鑰匙,一班朋友共享一侯即食麵,群體凝聚力也在火鍋中沸騰起來。反之,若然一位出身財閥富有家庭的富二代,在接任後看不起即食麵 ... 於 books.google.com.tw -

#3.大韓民族畫像

在高麗朝時即已定下四個階級之分,而李朝又遵崇儒教,特別重視倫常與道德,在千餘年的薰陶之下,韓國人早已養成尊卑有分,男女有別,長幼有序的社會階級觀念,並嚴格 ... 於 www1.geo.ntnu.edu.tw -

#4.韓國的民俗與文化 - 第 14 頁 - Google 圖書結果

序列意識深植於韓國人的腦海,宴會時人人幾乎都為了座位的安排而煩惱不已,就連拍照也要照階級來排 ... 但是經常出現是以序列觀念的形式發表,這也是階級觀念作祟的原因。 於 books.google.com.tw -

#5.博客來-韓國次文化

書名:韓國次文化,語言:繁體中文,ISBN:9789865526009,頁數:152, ... 深入淺出、條理清晰的文字脈絡幫你輕鬆掌握韓國次文化特色。 ... 不普遍的公筷母匙觀念 於 www.books.com.tw -

#6.韓工作假期加班刻苦人情味濃 - 東方日報- 東網

... 的梁卓瑩幻想韓國生活跟新西蘭一樣「梳乎」,但在韓國首份旅行社工作卻要日日加班,食飯也沒時間,晚上要跟上司應酬,體會到當地階級觀念極重,三 ... 於 orientaldaily.on.cc -

#7.每天花16小時念書,新課綱能拯救韓國學生嗎? - 親子天下

因此在韓國,一個人的教育程度有至關重要的社會意義,與個人的階級地位密切 ... 韓國的例子足以作為借鏡,課綱改了以後,社會觀念還有一段路要走。 於 www.parenting.com.tw -

#8.10大韓國文化令港人震驚:初次會面就問歲數 - LINE TODAY

韓文也有分敬語與平語,因為韓國是一個很重輩份、有重視階級觀念的國家,所以跟長輩或上司說話時必定要講敬語。 10大韓國獨有文化令港人震驚(圖片來源: ... 於 today.line.me -

#9.孤立化社會的因應:申京淑與殷熙耕女性小說的自我認同

儘管個別作家之間有些差異,但整體來說,九○年代的韓國女性小說,可以說是在歷經長久以來階級觀念、序列意識瀰漫充斥於整個社會,因而飽受煎熬與痛苦之後,在女性的自我 ... 於 jwgs.psc.ntu.edu.tw -

#10.考試院97年度考銓制度韓國研習團研習報告

第三節韓國公務員考試制度……………………………24 ... 門的創新觀念及做法,政府即依據委員會所制定的路線圖, ... 管理,人事制度以身份與階級為中心,僅有人事法規並無人. 於 ws.exam.gov.tw -

#11.中日韓電影: 歷史、社會、文化 - 第 72 頁 - Google 圖書結果

韓國 人的悲情也源自缺乏彈性的社會觀念,如長久以來的“兩班體制"便導致強烈的階級觀念主義 o 新羅時期的“骨品制” ,把人民分為真骨、六頭品、五頭品、四頭品及平人五種 ... 於 books.google.com.tw -

#12.【首爾想想】 恐怖的韓版想像共同體 「地獄朝鮮」

今年中以來,「地獄朝鮮」(헬조선,HELL朝鮮)這詞在韓國廣泛傳播開來; ... 特別是在長幼階級觀念極深的韓國社會,世代間難以溝通的現象更為嚴重。 於 www.thinkingtaiwan.com -

#13.南韓人交友重年齡、階級歐巴:還是台灣好 - 蘋果日報

除了「甲乙關係」深植南韓人腦海,韓文中的「敬語」也是讓這觀念無法動搖的原因 ... 因此失掉尊嚴」,宋讚養也在直播中吐露心聲「在韓國年紀就是輩分」。 於 www.appledaily.com.tw -

#14.Rain疑背金泰希偷食!細數「韓國第一美女」5大令南韓舞王也 ...

韓國階級觀念 甚重,因此二人結婚時,連帶家境、成長經歷等也被挖出來對比一番。金泰希絕對是「人生勝利組」,出生於富裕家庭,是典型「白富美」; ... 於 www.cosmopolitan.com.hk -

#15.人物》以書寫標誌時代困境:專訪《厭世代》吳承紘與《再寫 ...

台灣被冠上「鬼島」惡名,「地獄朝鮮」更是韓國青年的憤怒吶喊,認為當前的社會現狀,就如同數百年前實施嚴格身份階級制度的朝鮮王朝。 於 www.openbook.org.tw -

#16.「果然年紀就是階級」韓青年買的火車票卻被迫讓座?!

「我們要尊重老人家」長輩從小就教導我們這句話,更別說在長幼階級觀念重的韓國,但是不是每一樣都要讓步呢? Comment 留個言吧. 韓國網民上載了一件火車旅遊時在KTX ... 於 m.wishnote.tw -

#17.新‧潮——職場階級深似海 - 頭條日報

和韓國朋友們談起,他們對香港職場可以直呼上司英文名字感到驚訝(當然,能直呼英文名字其實也不代表老闆一定親民),事關韓國的職場階級觀念根深柢 ... 於 hd.stheadline.com -

#18.韓BL劇《語意錯誤》爆紅!推出同志戀愛綜藝 - ELLE HK

韓國階級觀念 嚴重,社會風氣保守,甚少公開討論性,明明韓國的戀愛文化相當速食,搞曖昧、一夜情等,乃家常便飯,但韓劇依然出現不少娘胎單身的離地 ... 於 www.elle.com.hk -

#19.中国与韩国社会阶级意识的比较研究

可以看出卢卡奇所阐释的阶级意识,是超越于阶级集团中个人观念之上的“群体意识” ,就这一点而. 言,非常类似于涂尔干的超越个体之上的“社会事实”或“ 集体的意识表象” ... 於 shxyj.ajcass.org -

#20.【問答】韓國階級文化 2022旅遊台灣

【問答】韓國階級文化第1頁。2019年12月29日— 如同前面提及的階級觀念,韓國職場中從最小 ... 韓國受儒家文化影響,非常重視長幼尊卑的觀念,無形之間衍生出一種階級意識。 於 gotoformosa.com -

#21.在公司稱呼他人不能用「씨」?「階級制度」、「忙內文化」

韓國 高階獵頭都在做什麼?韓國企業看重何種能力?想在韓國工作必須注意哪些「眉角」?在公司稱呼他人不能用「씨」?學了韓文就能到韓國工作嗎? 於 reading.udn.com -

#22.韓國女網球手10歲遭教練性侵體壇階級觀念重為前途甘啞忍

MeToo反性侵風潮席捲韓國,繼多名政治家和演藝界等名人接連遭指控後,27歲的前網球手金銀姬(Kim eun-hee,音譯)也接受海外傳媒專訪, ... 於 www.hk01.com -

#23.新書]情色朝鮮:那些被迫忍受、壓抑的韓國近代性慾實錄

... 妓生」上流仍是永世賤民,直到黃眞伊才跨越階級 醫女終究是貴族名門的玩物,唯有大長今以醫術留名相較於日本人的性開放,韓國人的兩性觀念卻是壓抑到了極點! 於 shopee.tw -

#24.韓國藝人有多慘?被當賺錢工具:整容陪酒都得聽安排 - 壹讀

韓國 「階級觀念」嚴重,當地的民眾非常不看好明星這一職業,認為明星同等於古代的戲子。《冬日戀歌》裏的男主角裴勇俊,曾經兩段戀情失敗的原因,據 ... 於 read01.com -

#25.「地獄朝鮮」的職場真相,你所不知道的韓國職場文化全剖析!

如同前面提及的階級觀念,韓國職場中從最小的實習生(Intern)-社員-代理-科長-室長-次長-部長-理事-副社長-社長,這一層一層由下而上的職等關係 ... 於 beauty-upgrade.tw -

#26.〔韓迷思〕韓國文化|韓國人的階級觀念@ 金生與我

已經很久很久很久沒有在這裡打文章了因為大半年前開始我忙著完成我的畢業論文跟最後一個學期的課程,還要上班,精神跟肉體也很累喔幸好現在所有的東西 ... 於 glicotkh.pixnet.net -

#27.10大韓國文化令港人震驚:初次會面就問歲數 - GOtrip.hk

問:為何韓國人經常將「Oppa」、「Unni」掛在口邊? 答:韓國是一個很重視階級觀念的國家,十分重視輩份。在香港,我們會問「你吃飯 ... 於 www.gotrip.hk -

#28.「漢傳佛教的跨文化交流」國際學術研討會

自二十幾年前,我首次到臺灣留學以來,一直思考一個問題:韓國與臺灣的文化差異。 ... 階級觀念的式微,佛教的地位提高了,儒生與僧侶之間距離縮小了;日據時期韓國 ... 於 conferences.dila.edu.tw -

#29.韓國青年為何迷上這隻粗俗大企鵝?它還打敗韓團BTS奪下年度 ...

當紅韓國男子團體BTS爆冷門遭擠下,取而代之的年度人物甚至不是人,而是一隻今年在韓國爆紅、聲音像大叔 ... 打破階級觀念Pengsoo引韓國千禧世代追隨. 於 www.gvm.com.tw -

#30.韓國女性勞動者會- 維基百科,自由的百科全書

創始成員中既有知識分子,也有積極參加1970年代和1980年代抵抗運動的工人階級婦女。 ... 韓國社會的父權制刻板觀念促使女工人從事不穩定的工作。 於 zh.wikipedia.org -

#31.[討論] 韓國是一個怎麼樣的社會? - WomenTalk - MYPTT

我室友韓國人我問他為什麼來台灣讀書他說韓國升學壓力太大他覺得台灣比較好(他說韓國大學是要 ... 108樓 推littlechild: 從學校到公司階級觀念超重,而且很愛霸凌。 於 myptt.cc -

#32.韓國「民族文化推進會」與《韓國文集叢刊》的編纂與出版

驚」,另一方面也著實有些緊張和擔心。我知道頗受儒家思想影響的韓國社會,至今. 階級觀念仍十分深刻,小老百姓最怕見官,何況是見「外國官」呢!然而見到趙會. 於 www.litphil.sinica.edu.tw -

#33.韓國爭議小說改編電影《82年生的金智英》的殘酷與溫柔| Art

更悲哀的是,Sulli遭遇在韓國比比皆是。當地性別及階級觀念保守,無論女明星或普通女性均於家庭和職場深受Stereotype之苦。恰好,11月在港上映的全新韓電影《82年生的 ... 於 www.madamefigaro.hk -

#34.韩国人的等级观念真的很严重吗? - kintana moro 的回答- 知乎

韓國 人的等級觀念很嚴重,但是程度根據地域和社會群體而有所不同。地域上,首爾的等級觀念輕於地方。但… 於 www.zhihu.com -

#35.Netflix 韓版《紙房子》6.24上線面具有特殊含意4大原因必睇

Netflix王牌劇集《紙房子》翻拍成韓版《紙房子:韓國篇》 ,將於6月24日首播 ... 史上最大宗搶劫案,目的是以劫富濟貧初衷,試圖改變世界的階級觀念。 於 www.i-cable.com -

#36.韓國的階級制度0.0 - 魚鱗유視角- 痞客邦

最近台灣、韓國新聞版面都是「計程車司機性侵韓國女遊客」的新聞! ... 應該就是韓國那存在已久的階級制度 ... 再加上從小的階級制度的觀念灌輸. 於 diagonaleye.pixnet.net -

#37.真正的韓國是什麼樣?一個不能包容多元化的社會 - 每日頭條

韓國 人的階級觀念非常嚴重,大幾歲就要叫哥哥姐姐用敬語,剛到那會覺得非常不適應。韓國的前輩後輩之分貫穿日常生活,不僅工作中如此,平時學長學弟學 ... 於 kknews.cc -

#38.憤怒韓國| 誠品線上

重點不在公平與否,是在讓家庭或個人可以累積資本,創造階級流動的機會;若國家、政府始終避談這一點,最後,或者就像是現在的韓國。經濟起飛、高起薪、高所得之下,卻仍是 ... 於 www.eslite.com -

#39.日本黑道階級2022

日本黑道階級Estimated Reading Time: 12 mins 27-04-2007 · 台灣黑道混那麼久也 ... 日本黑道前身都是賤民階級影評評價《 寄生上流》是一部2019上映的韓國驚悚喜劇 ... 於 revibraeuropa.eu -

#40.交換父母變成有錢人吧!』對韓國階級文化赤裸裸的諷刺

湯匙除了是餐桌上的器具,同時也是韓國區分他人和自我社會階級的一個指標 ... 階級觀念一步步地蠶食著處於弱勢的人們肉體和精神,他們要么順從命運被 ... 於 unbiggie.com -

#41.韓國扮工室101 - Explore

喺韓劇入面,韓國大公司一般分咗好多唔同嘅級別,初次接觸嘅人一定會傻傻分不清。但由於韓國人嘅階級觀念比較強,喺韓國公司工作嘅首要任務就喺要分清楚同事嘅職位! 於 www.facebook.com -

#42.韓國人少算計人情味濃? 階級觀念重港人未必慣? - 商業電台

韓國 人少算計人情味濃? 階級觀念重港人未必慣?日期:2020年4月12日嘉賓:韓國 程藝主持:阮子健--------- 於 www.881903.com -

#43.原来韩国社会的等级观念这么强,领教了

原来 韩国 社会的等级 观念 这么强,领教了 ... 韩国 帮派纹身等级划分面积越大级别越高这位大佬居然是个通体 ... 韩国 的 阶级 制度能有多可怕,警察学院的学生该何去何从. 於 www.bilibili.com -

#44.26-1 學校簡介國立釜慶大學位於韓國第一海洋城市 釜山廣域市

數約兩萬七千名,約一千三百多名的外國留學生在釜慶大學學習。2014 年被韓國政府 ... 敬老尊賢」的社會的階級觀念,因此初次會面時韓國人都必須弄清楚彼此的年齡,才能 ... 於 oia.nsysu.edu.tw -

#45.遊學全世界Learning Adventure - 香港電台

搜尋結果. 搜尋: 文化.階級觀念 有1 項結果. 韓國人性格(一) 去韓國遊學前,大家應先了解韓國人的性格特質。今集「遊學聽我講」宋芝齡會為我地分析韓國人的性格。 於 app4.rthk.hk -

#46.擁抱地獄朝鮮台作家寫下在韓台人文化衝擊 - 芋傳媒TaroNews

韓國 電影「寄生上流」再掀地獄朝鮮話題,旅韓台灣作家Fion 表示, 6 ... 如今是韓國媳婦的她,在社會生活中,感受到的階級觀念相當分明,幾年下來也 ... 於 living.taronews.tw -

#47.跟你我想像中的不一樣! 揭密你所不知道的韓國 - 信傳媒

韓國 職場很拘謹刻板、階級分明,這都要歸功於儒家傳統。 ... 這是儒家傳統的「尊卑」觀念,不管是在年齡、階級、收入、地位或任何方面,一個居上位、 ... 於 www.cmmedia.com.tw -

#48.奉行菁英主義韓名校迷思濃 - 地球圖輯隊

韓國 深受儒家文化薰陶,如同其他亞洲國家一樣相當重視教育,學歷和文憑經常被作為評價個人社會地位與工作階級的標準。在成功締造「漢江奇蹟」後, ... 於 dq.yam.com -

#49.《雪降花》Jisoo首部戲劇被罵翻!「殷英路」對愛憧憬

作為世界偶像女團BLACKPINK成員,全球BLINK引頸期盼。不過在韓國,由於演藝圈階級觀念,偶像轉演員是需要走過一段「天堂路」,而這條路並不好 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#50.韓國公司請人

韓國 公司請人. 韓國人好重視尊卑,階級觀念好重,如果你識韓語對上司一定要說敬語,. 包. 2022-12-07. 天諭online 台灣; 瓶; com 業務rafael; 1; 12. 你就好啦! 於 dreamleague.pt -

#51.名字有「義」得吊死!古朝鮮奇葩階級制少鞠個躬都會丟命

(韓國,歷史,宮廷劇,宮鬥,階級制度,北韓,朝鮮) ... 這是韓國歷史學家不想多提的朝鮮時代特色,因為這不符合韓人受外國勢力迫害的現代民族主義觀念。 於 www.ettoday.net -

#52.職場英文》台灣與世界各國的職場文化差異 - 工商時報

跨國職場的差異範圍極廣,無論是工作態度、階級制度(hierarchy)、服裝 ... 日本人非常重視時間觀念,除了上班、開會要準時出席外,會議開始前還必須 ... 於 ctee.com.tw -

#53.衝吧!台灣人的地獄韓國求生記- Fion | Readmoo 讀墨電子書

台灣人的地獄韓國求生記》電子書- 財閥壟斷市場、青年失業率高居高不下, ... 【求生路線六】最難的是做人:難以適應的韓國階級文化; 【求生路線七】 ... 於 readmoo.com -

#54.階級不平等的心理學 - 巷仔口社會學

請問韓國瑜:沙鹿老阿嬤為何因你走上高雄街頭? 搭台鐵從南部返回台北的列車上, 昨日「12 21we care 活動」的澎湃情緒已沉澱不少。 然而如 ... 於 twstreetcorner.org -

#55.韓國《三國史記》中的婦女地位----以婚姻對象為中心 - 政治大學

觀念思想之儒家思想、政治思想、 ... 寫的《三國史記》即韓國歷史所謂的高句麗、百濟、新羅之三國 ... 象上,似應與支配階層相同,嚴守階級觀念並維持階級內婚制. 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#56.[心得] Sky Castle的韓國階級想法 - Mo PTT 鄉公所

... 在韓國美香家就傳統觀念上來看是賤民階級(屠夫屬賤民) 即便現在已經沒有這麼區分了但傳統觀念根生地固加上韓國至今仍以延續了新儒教思想為榮現代 ... 於 moptt.tw -

#57.韓國財閥內幕:弱肉強食、以階級論人,所以每個人都會欺負別人

在南韓,你要如何達到頂峰並維持領先的地位? 我認為三星能夠保持在頂端,是因為他們堅持什麼都要是最好,如果做不到,他們就撤出,就像零售業和汽車 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#58.韓國京畿道景點-安城男寺黨傳授館남사당전수관

著名韓國電影《王的男人》裡,由男寺黨權源泰先生擔任經典特技替身, ... 特技表演的藝術家組成,將當時社會迂腐的階級觀念及兩班貴族的自命清高,透過男寺黨遊藝諷刺 ... 於 korea.ggogo.com -

#59.終於學懂點點韓語了 - AmazingTalker

因為自己本身是喜歡kpop 明星iu 、車銀優、park bo yong的,所以也會更有動力了解多一點韓國文化,很喜歡他們階級觀念,教育國民對長輩要更尊重的重要性 ... 於 www.amazingtalker.be -

#60.由韓劇看韓國國家形象建立—以台灣韓劇迷為例

本研究旨在探究在台韓劇迷藉由觀看韓劇,對韓國整體國家政治、經濟及社會形象的 ... 二、韓劇中所呈現的官場特色包含選舉花招多、官官相護、階級分明、貪汙文化盛行等 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#61.韓國軍人階級

資料來源/ Index、製圖/謝陳安階級嚴明韓軍重視禮節規範. 韓國人重視長幼倫理、尊卑有序。金尚浩指出,韓國受儒家思想的影響,上下階級觀念對他們來說非常重要,不管 ... 於 aeroleziria.pt -

#62.韓國底妝- 鍾樂偉揭開南韓熱潮與暗湧的背後 - iso.cuhk.edu.hk

現代化下的傳統底層. 在先進現代化的表面下,韓國人民仍然抱擁不少傳統價值觀,社會文化並未有跟隨經濟的急速發展而進步,男尊女卑的思想及階級觀念仍深深根植在人民的腦袋 ... 於 www.iso.cuhk.edu.hk -

#63.長期性霸凌!日14歲女學生被同學逼跳河失蹤38天雪溶後遺體 ...

個社會階級觀念太重就會有呢個問題,日本好多仆街用黎滿足自己嘅權力欲同 ... 韓國就係有D靚仔知自己唔會俾人告成日聯群結隊出去玩野隔一排就玩死人成 ... 於 forum.hkgolden.com -

#64.從韓國仇男仇女問題看權力的性別不平等 - 獨家報導

等觀念至今仍深植韓國文化之中,但整個儒家思想卻被揉成一個樣,就是權力階級!不管是男女性別、職場校園霸凌、以長制下、重男輕女等社會問題,在階級 ... 於 www.scooptw.com -

#65.[韓國] 朝鮮時代的地位區分 - 나만의세계- 痞客邦

其中一個就是「我的朝鮮時代階級」,我的結果出來是「醫女」! ... 而儒生的話,這詞可能會帶有先入為主觀念,所以也要加入個「他們是學者/학자」的 ... 於 pian0214.pixnet.net -

#66.【話題劇】喪屍片《Happiness》爆好評揭韓國現實住樓階級

原以為只是隱喻韓國的社會階級觀念,但原來住樓階級是真實存在的。即睇Viu《K1韓娛新聞2021》! 瀏覽Viu網頁觀看影片. 於 news.now.com -

#67.看韓劇《請輸入關鍵字:WWW》了解韓國文化大小事

其實韓國的階級觀念得以延續至今,某種程度也是因為語言中的敬語,稱呼對方一定要加上先生小姐,工作中更是謹守職稱階級,因此將稱謂變成英文名字,是 ... 於 www.abconline.com.tw -

#68.韓國地獄

有在關心一些韓國sns的朋友,應該會看到「地獄朝鮮(헬조선)」這樣的字眼吧? ... 韓國受儒家文化影響,非常重視長幼尊卑的觀念,無形之間衍生出一種階級意識。 於 rockfitness.cz -

#69.從韓劇看朝鮮王朝的階級制度和從母法 - 逐夢飛翔

大多數以朝鮮王朝為背景的戲劇經常會牽扯「階級制度」,而在朝鮮王朝所頒定之階級制度中,「從母法」是非常關鍵的分級依據。此嚴苛的制度在戲劇中往往 ... 於 watase124.pixnet.net -

#70.中国韩国和日本,哪个等级制度最森严,阶级观念最强?_百度知道

日韩相比中国等级制度阶级观念要强于中国不少。在过去日本韩国中国都是儒家文化圈等级观念都很强,但是后来中国成为半殖民地半封建社会后来又经过资产 ... 於 zhidao.baidu.com -

#71.指控蔡英文不怕韓國瑜勝選? 賀德芬:沒法治觀念者當總統

台大法律系名譽教授賀德芬29日召開記者會,指總統蔡英文未在1984年取得倫敦政經學院法學博士學位。對於有人質疑,此舉會讓人在總統大選投給國民黨參選人韓國瑜, ... 於 www.storm.mg -

#72.從掌聲到噓聲:「排球女神」李在英與李多英的黯然離場

2014年踏入韓國職業女排賽場的李在英與李多英雙胞胎,不僅被視為國家隊未來的 ... 在被階級觀念牢牢綑綁的韓國社會,霸凌成為一種難以消失的現象。 於 www.sportsv.net -

#73.[心得] Sky Castle的韓國階級想法- 看板KoreaDrama

... 不算貴族只是有錢人中的有錢人) 但在韓國美香家就傳統觀念上來看是賤民階級(屠夫屬賤民) 即便現在已經沒有這麼區分了但傳統觀念根生地固加上韓國 ... 於 www.ptt.cc -

#74.Teams,JANDI怎麼搶協作軟體市場?有何本事吸到35萬用戶?

面對企業協作軟體市場領先者如Microsoft Teams、Slack,韓國新創Toss Lab ... 「舉例來說,西方的組織通常較扁平、較不強調階級觀念,因此在企業溝通 ... 於 www.bnext.com.tw -

#75.【開箱】《上流寄生族》揭社會瘡疤韓國航空公司禁播

由奉俊昊自編自導,宋康昊、崔宇植、朴素丹、李善均及趙汝貞等主演的《上流寄生族》,透過充滿黑色幽默的情節,諷刺韓國社會的貧富懸殊和階級觀念等問題, ... 於 ol.mingpao.com -

#76.《寄生上流》—被性別盲綁的階級困境 - Medium

2019 年,熱門韓國電影《寄生上流》,憑藉著其寫實的首爾底層家庭半地下室 ... 問題的解決或是社會觀念的調整時,卻總是很輕易忽略性別視角的重要性。 於 medium.com -

#77.看娱乐圈背后的隐藏面!明星揭秘:老板的话就是圣旨 - 新浪

但"前辈文化"依旧存在,阶级观念严重,对上级要绝对服从,在韩国当练习生的李宏毅常被这些"前辈"欺负,"前辈"可以对晚辈发号施令,甚至可以直接打骂。 於 k.sina.com.cn -

#78.《小女子》:韓國階級矛盾現況與深層政府割韭菜 - 關鍵評論網

自推行長照2.0以來,即便各種資源與服務不斷布建擴展,但現在的台灣社會中,依然有許多人受到傳統觀念所綁縛,寧願自己深陷照顧重擔,不敢也不願取得援助 ... 於 www.thenewslens.com -

#79.台灣人都喜歡裝小為什麼韓國人不愛裝年輕? - 健康跟著走

關鍵字:Fion的韓國生存筆記,韓國,階級制度,長幼尊卑,韓國文化., 在韓國人頭腦中這種長幼觀念是非常明確的,只要年齡有差異,那雙... 「女人的年紀是秘密」,不過問女性 ... 於 info.todohealth.com -

#80.古代朝鮮的階級劃分十分苛刻,出身歧視也很嚴重,究竟由何而...

韓國韓國 古代階級,2016年8月15日— 自奴隸制度以來,等級與階層就已經出現,《周禮》的制訂,更是系統化了階級劃分。但自從陳勝吳廣兩位哥喊出了那句「王侯將相寧有種 ... 於 entry.kragoda.com -

#81.微語(@writingsomethings_) • Instagram photos and videos

在尤其重視階級觀念不能容忍以下犯上要對上級無條件忠誠的 . 相信很多人也是一樣衝著演員們去看此戲加上 . 曾經在彼此的懷裡一同構想著屬於我們的未來有著夢寐以求. 於 www.instagram.com -

#82.別以為找到工作就能鬆口氣,在韓國職場生活才是最大考驗!

大家都知道韓國階級觀念重,即使你年紀比某些人大,最遲進公司的人是你,所有最麻煩的事你都要做,即做本身不在工作範圍裏的事。 於 www.harpersbazaar.com.hk -

#83.「再怎麼努力都無法翻身」 韓6成人口嘆跨越階級難

在電影《寄生上流》、韓劇《魷魚遊戲》中,主角們不惜用盡欺騙、踐踏他人,甚或賭上性命,就是寄望一搏翻身。到底韓國的社會階層觀念有多麼「堅固」,讓看 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#84.從《寄生上流》看出階級差異與貧富差距的世代悲哀 - 立達徵信社

第92屆奧斯卡獎昨日完美畫下句點,其中又以韓國導演奉俊昊執導的電影《寄生上流》為本次頒獎典禮上的大贏家,拿下最佳影片、最佳導演、最佳原創劇本 ... 於 www.liidda.com.tw -

#85.韓、台、港三地(三):韓國......一個非本地人會很難待 ... - Ceci Blog

由高麗時代到朝鮮,直至現在的韓國,都有貴族階級,叫「兩班」。如果你有看過韓國 ... 男女有別 – 儒家思想沒有性別平等觀念,家中大事由丈夫決定。 於 ceci080.blogspot.com -

#86.【韓國工作假期】泡菜國裡多得嚇人的工作量及階級壓力+ 一世 ...

正式工作前,跟韓國朋友談開泡菜國有名的階級觀念和令人嚇驚的工作壓力,他們都說若我能在這裡的工作環境生存一段時間的話我將會變得極tough和擁有 ... 於 blog.ulifestyle.com.hk -

#87.韓國Archives - 森爸的街頭攝影

... 但因從小在韓國長大,又在韓國工作過,從媒體,日劇以及朋友那邊認識一些日本上班族的文化,多少有些瞭解,日本上班族的文化跟韓國很類似,階級觀念很深,前後輩的 ... 於 streetphotography.thisisethan.com -

#88.[新聞] 南韓人交友重年齡階級歐巴:還是台灣好- Gossiping

完整新聞標題: 南韓人交友重年齡、階級歐巴:還是台灣好 3. ... 看,「朋友」一詞是不會受年齡所限,然而韓國文化並非如此,由於韓國人內心已根植「尊嚴」的觀念,即便 ... 於 ptt-politics.com -

#89.他50歲被裁員在捷運打工,月掙沒2萬5,還送孩子給名師補習 ...

「教育會翻轉階級」的觀念深植人心,許多父母認為,只要小孩好好讀書,找到 ... 韓國投資之神John Lee是華爾街的基金經理人,獲利超過1兆韓元(約新 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#90.這才是真正的韓國 - 第 235 頁 - Google 圖書結果

輯六:反覆被威權幽魂糾纏的韓國沒有那些名詞,但是階級觀念還是非常強烈。再加上年紀大的那些輩分倫理,年輕人如果不能形成一股集體力量去對抗, (酥餅:很難挑戰那個結構 ... 於 books.google.com.tw -

#91.探索韓國的階級文化 | 韓國階級制度 - 訂房優惠

一)從飲酒文化看韓國──階級、霸凌、性騷擾記者黃宇綸、商嘉瑨、林欣穎、武承翰/採訪報導近年台灣吹起了一股「韓流」,產生了許多「哈韓族」,台灣旅韓人數也大幅 ... 於 twagoda.com -

#92.韓國人少算計人情味濃? 階級觀念重港人未必慣? - YouTube

韓國 人少算計人情味濃? 階級觀念 重港人未必慣? Watch later. Share. Copy link. Info. Shopping. Tap to unmute. If playback doesn't begin shortly, ... 於 www.youtube.com -

#93.探索韓國的階級文化 - 世新大學新聞系

由於女性地位低,長期形成了「男主外,女主內」的社會文化。儘管這樣的觀念,隨著民主化後自由開放的風氣而有所改變,朱立熙認為,韓國至少需再等一至二個 ... 於 shunews.shu.edu.tw -

#94.【韓半島隨筆】當長幼階級劃分成為韓國日常…隱憂在哪裡?

南韓社會各領域都處於階級地位分明的環境中。圖為描寫職場的韓劇《未生》劇照。 相較在台灣,人們相處時,通常不太計較長幼或入行先後順序,韓國社會的 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#95.職場階級深似海 - 巴士的報

和韓國朋友們談起,他們對香港職場可以直呼上司英文名字感到驚訝(當然,能直呼英文名字其實也不代表老闆一定親民),事關韓國的職場階級觀念 ... 於 www.bastillepost.com -

#96.韓國勞工運動之透視|專書 - 中華經濟研究院

... 韓國名之為勞工運動的群眾運動雖開始的甚早,但真正為解決單純的勞資關係或為爭取勞動者權益所發生的勞工運動歷史尚短,加以在社會安定、經濟成長、階級觀念等的 ... 於 www.cier.edu.tw -

#97.外國人唔鍾意韓國嘅原因 - Creatrip

雖然有好多人都鍾意韓國,但亦都有一啲外國人可能因為文化差異,或者係韓國嘅一啲大小 ... 唔少韓國人都有好重嘅階級觀念,好多時雙方有爭拗嘅時候其實係睇吓理據喺邊 ... 於 www.creatrip.com -

#98.「最難的是做人」:第一份工作在韓國,階級文化難適應 - 方格子

階級 制度, 韓國, 長幼尊卑, Fion的韓國生存筆記, 韓國文化, 韓國, 同事, 公司, 工作, 考試院, 主管, 發音, 英文, 職場, 交換學生. 於 vocus.cc