韓粉氣氣氣的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦古人很潮寫的 武林正史:武林是什麼、江湖在哪?小說筆下哪些是真實、哪些是虛構?讓「歷史記載」來還原 和翁彪夢雨的 誰謂茶苦:宋人說飲饌烹調都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自任性 和清華大學所出版 。

國立屏東科技大學 環境工程與科學系所 林傑所指導 劉益愷的 活性碳增量噴注對飛灰中戴奧辛類化合物濃度之影響 (2020),提出韓粉氣氣氣關鍵因素是什麼,來自於戴奧辛/呋喃、袋式集塵灰、粉狀活性碳、焙燒。

而第二篇論文國立高雄科技大學 機械工程系 方得華所指導 李宗璡的 ZnO與ZnO-CuO異質結構於氣體感測器應用研究 (2018),提出因為有 靜電紡絲、氣體感測元件、氧化鋅、氧化銅、異質結構的重點而找出了 韓粉氣氣氣的解答。

武林正史:武林是什麼、江湖在哪?小說筆下哪些是真實、哪些是虛構?讓「歷史記載」來還原

為了解決韓粉氣氣氣 的問題,作者古人很潮 這樣論述:

‧「武林」從什麼時候開始的?「江湖」是誰先說出來的?不是小說家。 ‧歷史記載的第一位江湖高手是峨嵋派的司徒玄空。少林?北魏之後才有。 ‧少林當上天下第一門派,靠的是「管理學」。武當、崑崙也靠管理經營上千年。 ‧李白也是混江湖的武林高手,還在一首詩裡頭寫犯罪自白。 歷史上,真的有全真七子、王重陽、活死人墓,也有大理國、段正淳。 考考你,打狗棒、丐幫、峨嵋派、鰲拜、張三丰見成吉思汗,哪些是假的? 知名微信公眾號,在當當網上擁有高達99%的好評率的「古人很潮」團隊, 從歷史背景、文學典故中,整理出「武林的歷史」, 把大師筆下沒寫清楚的地方,幫

你一次弄明白: ◎別以為武林都來自虛幻的小說,很多典故,歷史上通通都有記載: ‧《韓非子》寫:「俠,以武犯禁。」可見武林有多早出現。 春秋的大盜盜跖就是證據。 而墨家,就是第一個行俠仗義組織,專門嚇阻大欺小的侵略戰爭。 ‧中國最早的武俠著作,是《史記‧刺客列傳》與《史記‧遊俠列傳》, 裡面記載了五位先秦刺客與三大遊俠波瀾壯闊的一生── 原來大俠可以不會武功。 ‧接著,唐朝的詩人們寫了四百多首詠俠詩,記載從風塵三俠到刺客聶隱娘的事蹟。 到了宋朝,他們出門必備江湖人士旅行神器──交子,這是商人發明的紙幣。 明朝則有俞大猷,以一代棍法

宗師的身分帶兵打倭寇,用四十名少林棍僧當先鋒。 ◎江湖、武林調查報告: ‧傳說中,武林用來打榜,江湖用來行走,但真相是: 古代並不存在武林,只有江湖。為什麼?請看歷史學者解釋。 ‧武林是杭州的舊稱,江湖上一直到宋末元初周密的著作《武林舊事》, 追憶南宋都城臨安的風貌,才出現武林二字。 至於江湖,規矩很多,從銀兩、銀票的使用,乃至抱拳行禮的注意事項都有規定! ◎江湖很多傳說,史實真相是: ‧少林是第一門派,因為他們救過李世民。但據歷史記載, 他們是為了護寺產而發動突襲,「順便」收拾了唐軍大敵王世充。 ‧峨嵋派美女成群?據《峨嵋

山志》記載,開山祖師是位學猴的務農大叔。 ‧丐幫並非純乞丐,還分淨衣、汙衣派,最風光的成員非明朝開國皇帝朱元璋莫屬。 ‧丐幫的幫主,叫做團頭。至於長老有幾個袋子?自己看書。 ◎一問一答,武林知識了解一下: .掌門人該如何管理好一個門派? 作為武林的F4,少林、武當、峨嵋、崑崙,如何將自己的企業發揚光大的? 原來,規章制度、懲罰條例、薪酬體系、門派文化……樣樣井井有條。 .武俠小說裡的內力真的存在嗎? 所謂的內力,其實起源於古代所提及的真氣,且早在《黃帝內經》就有記載, 甚至春秋戰國時期,亦有專書《莊子》教你如何練氣。 那,內勁、整勁

、放勁、透勁是什麼?哪些很神,哪些很扯? ◎最後,還要考你幾個有史書為證的問題: ‧大內高手和武林高手,哪一方的功夫比較強? ‧哪些將軍出身武林? ‧古代真的有蒙汗藥嗎?原料是什麼? ‧仗劍走天涯的俠客都是些什麼職業背景的人? ‧武林人士的經濟來源是什麼? ‧你還知道哪些江湖行話呢?果兒、招子、點兒分別是什麼意思? 學江湖行話,懂武林正史,你才發現何謂「俠客行」,做個今之俠者。 名人推薦 歷史類專欄作家、文史策展人/宋彥陞 粉專「歷史說書人 History Storyteller」創辦人/江仲淵 「故事:寫給所有人的歷史」網站主編/胡川安

作者簡介 古人很潮 微信熱門公眾號,在尊重史實的基礎上,以嚴肅又不失輕快的筆觸,科普關於古代歷史、詩詞、生活、名士風貌等各方面的知識,讓廣大讀者能更好的接觸歷史、了解歷史。 另外編有《唐朝有嘻哈》、《古代冷知識》、《魏晉有美男》、《舌尖上的古代中國》、《國家寶藏:文物超有料》等書,皆在當當網上擁有高達99%的好評率。 推薦序一 一窺武俠創作鮮少著墨的真實武林/宋彥陞 推薦序二 跳脫填鴨,我們可以無限接近歷史真相/江仲淵 推薦序三 透過武俠,理解中國文化的精神/胡川安 第一章 江湖、武林調查報告 1、文人諸子造江湖,武林豪俠淪為匪 2、韓非初論「武」

,墨子孕育「俠」 3、要在江湖混,最好有學問 4、武功失傳,非一日之寒 第二章 想在江湖笑傲,先替門派闢謠 1、少林憑什麼當上第一門派? 2、峨嵋歷史冠江湖,只收美女傳言誤 3、丐幫首領叫團頭,聖人與皇帝靠他救 4、明教女主武則天,方臘韓山童朱元璋誰是明王? 第三章 武林高手的巔峰對決 1、刺客:聶政毀容刺韓傀,荊軻提頭見嬴政 2、棍神:少林棍僧藍臉抗倭,俞大猷殺人如土 3、兼職一代宗師:張三丰搗碓,趙匡胤創長拳 4、門神PK:秦瓊插槍虎牢關,尉遲恭箭射玄武門 5、神箭手:養由基百步穿楊,呂奉先轅門射戟 第四章 虛構小說裡的真實歷史人物 1、《天龍八部》大理段氏:段譽是英主。二十二任皇帝

十個出家 2、《鹿鼎記》鼇拜:滿州第一勇士栽給壞椅腳 3、《倚天屠龍記》張三丰:長相威猛人瑞冠軍 4、《射雕英雄傳》王重陽:真的有全真七子、活死人墓 第五章 一問一答,武林知識了解一下 1、武林人士的經濟來源是什麼? 2、掌門人該如何管理好一個門派? 3、大內高手和武林高手,哪一方的功夫更強? 4、哪些將軍出身武林? 5、古代真的有蒙汗藥嗎? 6、仗劍走天涯的俠客都是些什麼人? 7、武俠小說中的內力真的存在嗎? 江湖行話:今天開始教你學說話 序 江湖行話:今天開始教你學說話 【果兒:被物化的女性】 「果兒」,顧名思義,就是果實,指的是女人。女人和果實怎麼扯到一塊兒去了

呢? 曾看到一種說法是,女人就像果實一樣甜美可口,是供人品嘗的「美味」。女人=果實=美味,從人變成了食物,舊時女人地位之低下,可見一斑! 漂亮的女人被稱為「尖果」,調戲美女叫做「戲果」,寡婦們被叫做「空心果」,而老太太們則成了「蒼果」。 從年少到年老,女人們從新鮮的「尖果」長成了蒼老的「蒼果」,伴隨的是舊社會男人們對她們的輕視,她們沒有地位,更沒有尊嚴。被物化的「果兒」們,淹沒在歷史的洪流之中,成了一段可憐、可嘆、可恨的歲月。 古人很潮 江湖女俠羅萌萌:是不是「果兒」我不知道,我只知道要是再有人這樣叫我,我就把他打成蟈蟈兒! 【杵頭:古代的「萬惡之源」】 江湖人

指錢不說錢,而叫做「杵頭」,有錢人便稱一聲「杵頭海」。在古代,最硬的通貨──銀子,則被叫做「枸迷杵」。 掙錢的方法叫做「杵門子」,會掙錢的誇你「杵門子硬」,不會掙錢的說你「杵門子軟」。切記,無論「杵門子」是硬還是軟,都別走「兄弟杵」這種騙人的路子來取不義之財,髒! 做生意,對待主顧別玩套路要走心,才能有了「頭道杵」,還有「二道杵」,永遠沒有「絕後杵」,讓主顧願意一次次心甘情願的給你掏錢,沒有盡頭,沒有終點。記得收了錢就踏實辦事,別讓主顧「拋空杵兒」花冤枉錢,畢竟雙贏才是王道! 古人很潮 珍珠翡翠白湘湘:杵頭雖好,取之有道;江湖路遠,拿了就跑。 【人體器官:盤兒亮、條

兒順、會來事】 江湖之上,各大人體器官都有其獨一無二的昵稱。頭叫做「瓢把子」,臉叫做「盤兒」,眼睛叫做「招子」,耳朵叫做「順風子」,嘴巴叫做「海子」,牙齒叫做「柴」,頭髮叫做「苗西」,鬍鬚叫做「柵欄」,心叫做「定盤子」,手叫做「抓子」,腿叫做「金杠子」,腳叫做「踢杞」……弄懂了它們的古典叫法,媽媽再也不用擔心我看不懂古裝武俠劇了! 其實這些說法,你肯定不是全然沒有聽說過的,只是被你遺忘在了記憶的角落。只消稍稍那麼一提,你肯定就想起來了。比如,《武林外傳》中那句經典的「盤兒亮、條兒順、會來事」,說的就是姑娘家臉長得漂亮、身材出類拔萃,又懂得人情世故。 再比如,武林之中,對手相逢,

大戰一觸即發。君子自然堂堂正正對戰,而下手歹毒陰狠的小人,則常常一出手就直取對手雙目,意欲廢掉對手的一雙「招子」,令其戰鬥力直線下降。 至於為什麼要用「招子」來借代眼睛呢?其實,「招子」最開始指的是張貼的告示,《永樂大典》中就有「今早掛了招子,不免叫孩子出來,商量明日雜劇」的記載。而作為心靈之窗的眼睛,則被認為是一個人的招牌,這下「招子」和眼睛的功能對上了,漸漸就成為同義詞。 古人很潮 珍珠翡翠白湘湘:盤亮條順會來事,你看我符合嗎? 【天氣:氣象播報員的職業生存必備】 天氣術語有講究,各自名稱不相同。天為「頂」來地為「躺」,「常圓」是那紅彤彤的大太陽。沒「常圓」的陰天

叫「插棚兒」,颳風是「擺丟了」,打雷就是「鞭轟兒」。 白天叫「青天」,夜晚叫「渾天」,「擺金」是下雨,「擺銀」是下雪,個個都有自個兒的名。這「擺金」還有細分,下小雨叫「覺擺」,下大雨叫「嗨擺」,切記要分清。 東南西北也有別名:東為「倒」,南為「陽」,西為「切」,北為「密」,後頭加上「墊」,就成了「倒墊」、「陽墊」、「切墊」和「密墊」,也就是東邊、南邊、西邊和北邊。 古人很潮 江湖女俠羅萌萌:擺金啦擺金啦!我媽喊我回家收衣服啦! 【職業:第一屆江湖大會誠邀贊助商】 江湖人的職業五花八門,各自有各自的專屬名稱。 說書人叫「團柴的」,說相聲的叫「團春的」,變戲法

的叫「彩立子」,拉洋片的叫「光子」,賣肥皂的叫「挑水滾子的」,賣膠的叫「挑粘漢的」,賣刀子的叫「挑青子的」,賣藥的叫「挑漢兒的」,算卦的叫「做金點的」,相面的叫「戧盤的」……這些來自不同行業的「老河」、「老海」們,共同組成了快意恩仇的江湖。 古人很潮 佛門掃地僧:江湖職業千千萬,累死累活為碗飯。 【點兒:有錢沒錢都是客】 「點兒」,指的是願意出錢的客人,也就是給廣大服務業從業人員賞飯吃的「上帝們」。 有錢的客人被稱為「火點」,沒錢的客人被稱為「水點」,至於有錢沒錢,那得靠你的一雙「火眼金睛」來「把點」分辨。 除此之外,回頭客被稱為「回頭點」,那是必須要發展培養的,而

硬拉客人的「叫點」,則是不被提倡、要被批鬥的。 古人很潮 佛門掃地僧:小二,你看看我這出家人是「水點」還是「火點」啊? 推薦序 一窺武俠創作鮮少著墨的真實武林 歷史類專欄作家、文史策展人/宋彥陞 關於武俠創作如何風靡橫跨數個世代的閱聽大眾,知名出版人傅月庵,曾以最具代表性的金庸小說為例:「閱讀金庸,大概是我之後臺灣好幾代小孩必然經歷的成長儀式。」 客觀來說,就算你不是一天不讀金庸小說,就會吃不下飯、睡不著覺的重度武俠迷,相信你一定看過或是玩過,改編自武俠文學的電影戲劇和電玩遊戲。舉例而言,1990年代由香港導演王晶執導的《鹿鼎記》、《鹿鼎記2神龍教》、《倚天屠龍記之魔

教教主》等知名電影,至今仍是許多網路鄉民津津樂道的經典神劇。 在各類武俠作品的潛移默化之下,入戲太深的我們,有時也會自我投射為遊走於險惡江湖的武林中人。若遭遇不如意事「突施暗算」,就以「人在江湖漂,哪有不挨刀」來自我解嘲,然後期待有天能被神祕高人打通任督二脈,從此成為轟動武林、萬中無一的絕世高手。 儘管有部分武俠迷,感嘆現在的年輕讀者大都是經由影視作品間接認識小說原著;但從另一個角度來看,伴隨著3C產品和網路服務日益發達,多虧武俠文學衍生出動漫、戲劇、遊戲等創作類型,才能讓從小透過電視、電腦、手機「行走江湖」的武俠同好,得以跨越不同媒介的巨大鴻溝,一齊徜徉神遊於金庸、古龍、黃易等小

說泰斗,所精心打造而成的武林世界。 值得一提的是,武俠創作之所以能獲得廣大閱聽人的支持與喜愛,關鍵在於它給了我們一個無拘無束、放飛自我的想像空間。如同「武俠」一詞的字面意義,這類創作經常描繪身懷絕世武功的俠客、俠女,不受世俗約束,肆意闖蕩武林、濟弱扶傾的灑脫事蹟。看在千千萬萬的讀者眼中,叱吒風雲、快意恩仇的虛擬武林,恰恰位於充滿束縛、動輒得咎的現實生活對立面,因而成為人們追求心靈自由的絕佳精神糧食,更有人戲稱武俠文學其實是「成年人的童話」。 話說回來,自從梁羽生、金庸等武俠小說名家,大量借用歷史元素進行創作以來,每當我們縱橫優游於創作者苦心建構的武俠世界,時常分不清哪些設定改編自真

人真事,哪些橋段則出自作者的突發奇想。為了化解這個尷尬的困境,中國網路編著團隊「古人很潮」,秉持著嚴謹又不失活潑的寫作態度,嘔心完成了《武林正史》一書,試圖幫助武俠迷一窺武俠創作鮮少著墨的真實武林。 基於對武俠作品與歷史事實的無限熱愛,「古人很潮」團隊認真探討許多我們以往不曾留意的武林知識,小至武林人士如何賺錢謀生、武俠小說中的内力是否存在,大至武林名人的歷史事蹟、各路門派的幕後祕辛等主題,我們都可以在《武林正史》找到答案。更為難得的是,作者不只以極其嚴謹的研究精神認真查證史書,筆下文字更不時穿插時下流行的戲劇、遊戲、時事梗,讓讀者能更輕鬆的認識武林的真實面貌,絕對是喜歡武俠作品的朋友們

,不容錯過的絕佳力作。 跳脫填鴨,我們可以無限接近歷史真相 粉專「歷史說書人 History Storyteller」創辦人/江仲淵 現今臺灣的教育制度中,學校教學的方針總是希望能以最少的時數,把最多的知識塞進學生的腦袋裡,這種以考試為目標的填鴨式教育,多少導致臺灣人對歷史產生了一些誤解,認為歷史只不過是由一堆枯燥名字和死板年代,所組成的嚴肅科目;每到考試前夕,儘管學生背得死去活來,卻從來不知道自己背的那些到底是什麼,以及學習古人思想、行動到底有何含義。在這種教育制度下,學生自然不會對歷史產生興趣。想起來真是可悲可嘆!以史為鑑,何止可以正衣冠,任何一個民族的崛起,都得從熱愛歷史開始。

其實,假如能稍微跳脫教科書的框架,讀者可以發現歷史是非常有趣的──先不談這到底能不能讓我們變成社會精英這種理想──光是透過它,你的好奇心就會被打開。歷史是人生經驗的合集,每當我們看完其中一段歷史,緊接著就會對後面的發展感到好奇,甚至是欲罷不能的飢渴。 近年來,有許多作家和學者們,試圖改變大眾對歷史敬而遠之的態度,撰寫了許多以幽默包裝的歷史書籍,其中不乏講述各國歷代通史的、剖析經典文學的,但就是少了一本專門講解武林的。武林歷史可說是中國有史以來,最神祕、最沸騰、最令人著迷的歷史了,但也因此遭到許多後世學者效仿、杜撰。 我想蒐集正確史料,大概是作者寫作此書時遇到的最大困難,畢竟

坊間的野史趣聞多不勝數,在這些資料中,肯定也會有沒經過查證的假資訊混在其中,因此如何明辨是非,就成了寫作必經的一項重大工作。作者整理出大量具有論點支持的武林歷史資訊,試圖還原一個最接近真相的武林,讓讀者知道:剝去了武俠小說的外衣,這些人物真實的一面到底是什麼樣子。 十九世紀時,當歷史學在近代西方開始成為一門專業,史學家蘭克(Ranke)曾經主張:歷史學家的工作就是要客觀的蒐集各種史料證據,然後「如實的呈現」給讀者。這個看似很簡單的動作,在經過兩百年史學界的蓬勃發展後,始終沒有辦法做到這點。正如現今的主流觀點所道:「歷史沒有真相,但是我們可以無限接近真相。」希望各位讀者在閱讀這本書時,能夠

暫時拋棄以往的既定印象,重新去審視這段熱血豪放的武林爭鬥史。 如果說課本上的歷史知識,是去掉政治不正確的七情六欲,講述古人簡略的政績,那希望這本書能夠拋棄舊有的嚴肅史觀,讓這些武林俠客們的豪氣壯史,一一浮上檯面。 序的最後,祝福讀者能沉浸在這本書中的世界,讀得開心過癮,並能收穫到一點知識,這對作者來說,就是最大的讚美和成就。 透過武俠,理解中國文化的精神 「故事:寫給所有人的歷史」網站主編/胡川安 曾經紅極一時的武俠小說大師金庸過世不久,讓很多華人都開始追憶起他所創造的角色,像是令狐沖、郭靖、楊過、韋小寶、黃蓉、小龍女、東邪、西毒、南帝、北丐……等。 另外,金庸的武

俠小說幾乎每本都有拍過電影和電視劇,而且每隔幾年就會重拍一次,讓他所創造的小說情節和人物,深深烙印在每個華人心裡。 武俠文化是中國文化中很特殊的現象,從歷史上來看,早在先秦時期就有,隨著秦漢帝國的建立,一直到唐代、宋、元、明、清和中華民國的成立,都有武俠文化的影子,故了解中國武俠文化可以從當時的政治、社會和經濟背景加以理解。 透過武俠文化,也可以理解中國歷史的發展。俠義之士具備著各式各樣的奇能巧技,在江湖中遊走,行俠仗義,躲避官府的追捕;但在國家危難時,又能挺身而出,彰顯民族大義,即所謂:「俠之大者,為國為民。」 然而,我們或許讀過很多武俠小說,熟悉金庸和古龍作品中那些精彩的

情節,但是武林到底是什麼?和江湖之間有什麼關係?以前在江湖中要怎麼混?少林、峨嵋、武當、丐幫這些門派當中的實情究竟如何?抑或是以前練功的人真的有所謂的內力嗎?蒙汗藥真的能讓人不省人事嗎?武林中的人不事生產,那要靠什麼過活?以前讀小說時,對背後很多故事不知所以然,也不知道小說中的內容是真是假,這本《武林正史》能給讀者們很好的答案。像是武林從字面上看像是在山上,江湖則好像在水裡,這不是亂說,而是其來有自,並且背後是有史實根據的。 我自己這幾年從事歷史知識的普及工作,擔任「故事:寫給所有人的歷史」網站(https://gushi.tw)主編,我們的臉書粉絲專頁(https://www.face

book.com/gushi.tw/)也擁有將近二十萬個粉絲,每月的觸擊率能達到百萬人次。過去幾年的成績讓我了解到大家對於歷史相當有興趣,只要能將複雜難解的歷史說得有趣,善用深入淺出的筆法,即使是三、五千字的長文,都能在網路上造成熱傳。 古人很潮所編著的《武林正史》,針對大家感興趣的武林議題,以輕鬆的筆調,將中國歷史上不同朝代的社會與文化背景帶出來,既尊重歷史事實,又能引人入勝,給讀者豐富的知識。 《倚天屠龍記》張三丰:長相威猛人瑞冠軍 文/抹什麼茶 第7屆武林大會,依然是由德高望重的武當派掌門人──張三丰張真人來主持。主持人照例先做個自我介紹,什麼武當派開山祖師、忠孝神仙、猶龍六祖

隱仙寓化普度天尊、通微顯化真人、韜光尚志真仙、清虛元妙真君、飛龍顯化宏仁濟世真君,這麼多名字,聽得臺下觀眾昏昏欲睡;末了開始推銷武當山上的野味特產,什麼菌菇、什麼野菜,據說吃了就能長命百歲,前100位付款還能享受85折優惠,讓臺下昏睡的觀眾紛紛驚醒,趕緊上臺開始掃碼付款。 在小說家們的武俠世界之中,武當派和少林派是武林的泰山北斗,誰也不能撼動它們的地位。早在1958年出版的臥龍生成名作《飛燕驚龍》中,我們就能看到關於武當派的描述;在金庸先生的筆下,武當派作為中土武術門派的內家之宗,門派裡的武術更是被描繪得神乎其技。 而談到武當派,就不得不提武當派的開山祖師──張三丰。 在各種影視作品之中,張三

丰是一位超凡脫俗的頂級武學高手,仙風道骨、寬和從容、悟性超然,最重要的事蹟是自創武當派,在江湖同少林派分庭抗禮。 他是江湖的大宗師、白道武林領袖,武學修為天下第一,威望亦無人能及,聽起來妥妥的男主角設定對不對?不過可惜的是,張三丰在金庸的筆下並非主角,所以大家對其形象的了解並不詳盡。 很多讀者對他的外形有著諸多美好幻想,無論是《少年張三丰》裡,張衛健扮演的鬼馬機靈版本,還是《太極張三丰》中,李連杰扮演的身穿黑色道袍之飄逸版本,或多或少都滿足了人們對張三丰形象的想像──他是一個飄逸、靈性、帥氣的人物。 事實上,現實中的張三丰壓根跟清秀沾不上邊,傳說他風姿魁偉、大耳圓目、鬚髯如戟──我的媽呀,這似

乎更像是魯智深的外形描述嘛! 據說無論冬天還是夏天,如果你遇到張三丰,會發現他都只穿一衲一蓑。而他的食量也十分可疑,據說有的時候一餐能食升斗米,有的時候卻沒那麼能吃,幾天吃一頓也不會餓,有的時候甚至好幾個月不吃都沒關係,讓人看完不禁疑惑,這人是屬駱駝的嗎?

韓粉氣氣氣進入發燒排行的影片

加入攝徒日記會員:https://www.youtube.com/channel/UCvTe3Z7TZsjGzUERx4Ce6zA/join

============================================

►Ecpay小額贊助攝徒日記:https://p.ecpay.com.tw/4D2FF

►paypal小額贊助攝徒日記:https://paypal.me/freethug89

► 訂閱攝徒日記Fun TV頻道:https://pse.is/freethug89

► 攝徒日記FaceBook:https://pse.is/freethug89fb

► 八炯Instagram:https://pse.is/89

歡迎工商、合作

請寄信件至:[email protected]

============================================

活性碳增量噴注對飛灰中戴奧辛類化合物濃度之影響

為了解決韓粉氣氣氣 的問題,作者劉益愷 這樣論述:

戴奧辛/呋喃(Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and Polychlorinated dibenzofurans, PCDD/Fs)在焚化過程中可存在於煙道氣(氣相)或是吸附在飛灰等微粒物質(固相)中。本研究透過實驗室熱處理系統模擬袋式集塵器環境,並在原灰中添加不同比例之粉狀活性碳(Particulate Activated Carbon)焙燒。觀察活性碳增量的效果對於飛灰中 PCDD/Fs 的形成和/或破壞之影響並調查評估可能的戴奧辛類之指標污染物。固相PCDD/Fs中RFA(5g)濃度為44.49 ng/g、FA(5g)濃度為126.07 ng/g、F

A-AC(4.8g-0.2g)濃度為67.80 ng/g、FA-AC(3.35g-1.65g)濃度為2.37 ng/g,其中以1,2,3,4,6,7,8-HpCDF、OCDF、OCDD為主要貢獻物;氣相PCDD/Fs中FA(5g)濃度為42.32 ng/Nm3、FA-AC(4.8g-0.2g)為23.04 ng/Nm3、FA-AC(3.35g-1.65g)為171.28 ng/Nm3,呈現先下降後升高的趨勢,PCDD/Fs物種貢獻中OCDD約占70%。固相中活性碳增量對高Cl數之PCDD/Fs有較好的破壞效果,但氣相中FA-AC(3.35g-1.65g)中卻有增加戴奧辛之趨勢。在評估飛灰中可能

的戴奧辛類之指標污染物結果顯示,2,3,4,7,8-PeCDF、1,2,3,4,7,8-HxCDF、1,2,3,7,8,9-HxCDF以及1,2,3,7,8-PeCDD和I-TEQ值之間R2值與文獻相似

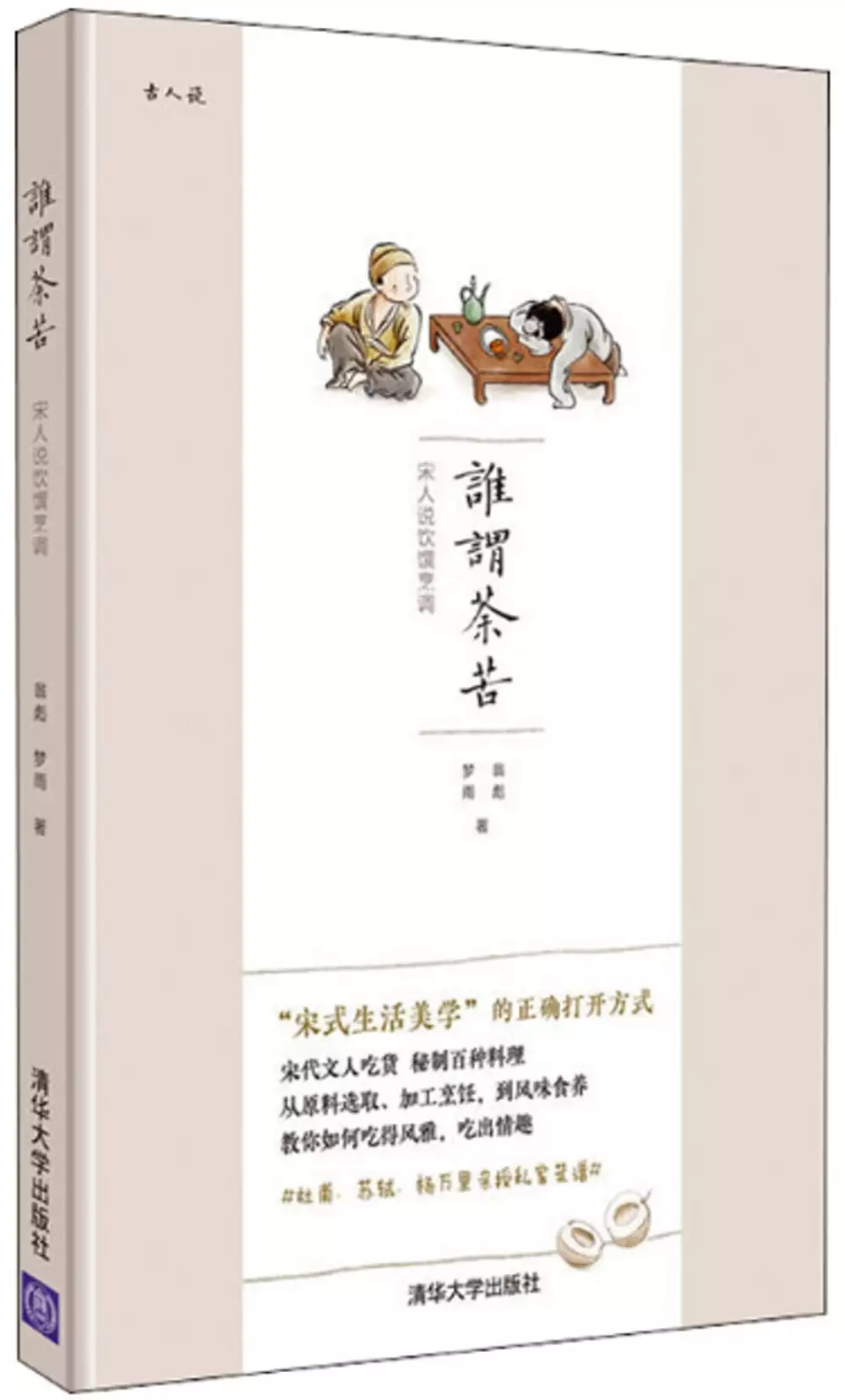

誰謂茶苦:宋人說飲饌烹調

為了解決韓粉氣氣氣 的問題,作者翁彪夢雨 這樣論述:

本書根據《山家清供》整理改編。《山家清供》,北宋林洪著,收錄以山野所產的蔬菜(豆、菌、筍、野菜等)、水果(梨、橙、栗、杏、李等)、動物(雞、鴨、羊、魚、蝦、蟹等)為主要原料的食品,記其名稱、用料、烹制方法,行文間有涉掌故、詩文等。內容豐富,涉獵廣泛。 翁彪:北京大學文學博士,古典文獻專業,自由撰稿人,各種媒體發表影評、書評若干,獨立完成古籍整理十余萬字。 夢雨:清華大學建築學博士在讀,建築歷史專業,插畫師/設計師,曾為多種書籍繪製插畫、封面畫,出版繪本《初識國粹·崑曲摺子戲系列》《唐伯虎小傳》等。 剪蔬先賦立春詩——春 簷蔔煎 2 碧澗羹 4 菊苗煎

6 苜蓿盤 8 蒿蔞菜 10 百合面 12 元修菜 14 山海兜 16 珠荷薦果香寒簟——夏 牡丹生菜 20 荼蘼粥 22 雪霞羹 24 蓮房魚包26 蟠桃飯 28 大耐糕 30 槐葉淘 32 傍林鮮 34 玉井飯 36 玉延索餅38 一箸鱸魚直萬金——秋 鵝黃豆生42 廣寒糕 44 紫英菊 46 橙玉生 48 蟹釀橙 50 石榴粉 52 椿根餛飩54 持螯供 56 錦帶羹 58 雕菰飯 60 掇葉餐花照冰井——冬 梅花湯餅64 梅粥 66 蜜漬梅花68 勝肉 70 酥黃獨 72 牛蒡脯 74 土芝丹 76 四時佳興與人同——四季皆宜 碧筒酒 80 香圓杯 82 沆瀣漿 84 酒煮菜

86 酒煮玉蕈88 黃金雞 90 假煎肉 92 銀絲供 94 附錄 《山家清供》全文 導讀 一蔬一食與林泉之樂 這本《誰謂荼苦》,是對宋代林洪《山家清供》一書的節譯。《山家清供》是成書於南宋年間的一部蔬食譜。“山家”,意為山野人家;“清供”,指清雅的供品。(舊俗凡節序、祭祀等,每用清香、鮮花、膳食等為供品。如新歲以松、竹、梅供幾案,謂之歲朝清供;以清香祭先人,謂之清香供奉。)後世多用以指稱雅致的案頭擺設,這裡則不然,這個“供”字,指的是食物。南宋筆記《夢粱錄》記載的菜名中,有“清供沙魚拂兒”,又有“清供野味”,可知這個詞當時的用法,是指清淡的、烹飪方法簡單的食物。因此

“山家清供”這四個字,大致可以解釋為“山野人家的清茶淡飯”。從這個書名,已經可以見出作者著述和生活的態度。1林洪,字龍發,號可山,南宋紹興年間進士。 稍晚些時候的詩人韋居安在《梅?詩話》說他“粗有詩名”,但流傳至今的詩只有兩三首。其中一首題為《冷泉亭》的七絕(一說林稹所作),很有幾分夫子自道的意味:一泓清可沁詩脾,冷暖年來只自知。流出西湖載歌舞,回頭不似在山時。林洪是福建泉州人,青年時代為求功名赴杭州求學,後來多年寓居江淮一帶。詩中流露出的厭倦繁華、思慕林泉的心情,或許正是詩人旅寄臨安時的心理寫照。後來他寫了兩部書,《山家清供》和《山家清事》,總以山中逸士自居。生逢亂世的詩人,大約始終對繁華

抱有疏離感。隱士風骨或許是埋在林洪基因裡的。 林洪自稱是林逋七世孫,這一點曾經頗遭人嘲弄,因為林逋以終身未娶而知名。時人作詩說:“和靖當年不娶妻,只留一鶴一童兒。可山認作孤山種,正是瓜皮搭李皮。”可山就是林洪,而“瓜皮搭李皮”則是借用當時俗語——把強認親族的人叫作“瓜皮搭李樹”。但林和靖梅妻鶴子,人盡皆知,林洪即使想冒認親族,也不至於疏忽了這一點。事實上,據清代施鴻保《閩雜記》所載,早在嘉慶年間,林則徐任浙江杭嘉湖道時,因重修孤山林和靖墓,發現一塊碑記,證實林逋確有後裔。施鴻保認為,所謂梅妻鶴子,並非終身不娶,而是喪偶之後未再續弦,孤身隱居。也有人認為林逋過繼了兄長之子,以存續香火。有趣的是

,據日本史料記載,林逋還有另一位青史留名的後人。他叫林淨因,元至正十年(1350 年)東渡扶桑,定居奈良,帶去了南宋的饅頭製作技術,開設了日本第一家饅頭店。 其技藝為子孫繼承,發揚光大,在室町幕府時代創立了被譽為日本點心界鼻祖的“鹽瀨總本家”。至今,日本飲食界人士每年都要在奈良的林神社祭拜“饅頭始祖”林淨因,而鹽瀨家的後人還年年來中國祭拜孤山的林和靖墓,仍然自稱為林和靖的後裔。林和靖的後人居然在中日兩國的飲食文化領域都做出了見載史冊的貢獻,這大概是林和靖本人不曾料想過的吧。2林洪生活的南宋,是一個饕餮的黃金時代。南宋時期飲食文化之繁盛,從存世的幾部筆記中就不難見出端倪。林洪青年時期寓居的臨安

城,是當時天下第一大都會,商業空前繁榮,“買賣晝夜不絕,夜交三四鼓,遊人始稀;五鼓鐘鳴,賣早市者又開店矣。”(《夢粱錄·卷十三·夜市》)這其中最興盛也最熱鬧的當然是飲食業,一些生意特別好的飯館,甚至到了“通宵買賣,交曉不絕”(《夢粱錄·卷十三·天曉諸人出市》)的地步。 也因此,這幾部追憶臨安繁盛的筆記,但凡語及飲饌,個個不惜筆墨,活色生香。《武林舊事》中描述了臨安酒樓的營業情形:凡下酒羹湯,任意索喚,雖十客各欲一味,亦自不妨。過賣鐺頭,記憶數十百品,不勞再四傳喝。如流便即製造供應,不許少有違誤。酒未至,則先設看菜數碟;及舉杯,則又換細菜,如此屢易,愈出愈奇。(《武林舊事·卷六》)“鐺頭”,就

是廚師。即使有幾十上百道菜同時下單,廚師也能記憶在心,應付裕如,流水般一道道做來,決不遲誤。菜色則是輪番更迭,“愈出愈奇”。到底都有哪些菜色?《夢粱錄》裡有一段“報菜名”,長達一千七百字,光是湯羹就多達二三十種。從“百味羹、錦絲頭羹、十色頭羹、間細頭羹”到“鹽酒腰子、脂蒸腰子、釀腰子、荔枝腰子”,從“燠小雞、五味炙小雞、小雞假炙鴨、紅小雞、脯小雞”到“生蚶子、炸肚燥子蚶、棖醋蚶、五辣醋蚶子、蚶子明芽肚、蚶子膾”,舉凡家禽野味,河海生鮮,湯羹果品,炙,蒸、炒、炸、糟,林林總總,應有盡有。這當然是高檔酒樓。 不過中低檔消費的食肆也不遜色:又有專賣家常飯食,如攛肉?、骨頭?、蹄子清?、魚辣?、雞?

、耍魚辣?、豬大骨清?、雜合?、南北?,兼賣蝴蝶面、煎肉、大?、蝦燥等。蝴蝶面又有煎肉、煎肝、凍魚、凍鯗、凍肉、煎鴨子、煎鱭魚、醋鯗等。下飯更有專賣血?、面齏、肉菜面、筍淘面、素骨頭、麩筍素?飯,又有賣菜?飯店兼賣煎豆腐、煎魚、煎鯗、燒菜、煎茄子。此等店肆,乃下等人求食粗飽,往而市之矣。(《夢粱錄·卷十六》)這是當時的大排檔,供平常民眾果腹之需,品種也頗豐富。至於點心果品,更是應有盡有:又沿街叫賣小兒諸般食件:麻糧、錘子糧、鼓兒餳、鐵麻糖、芝麻糠、小麻糖、破麻酥、沙團、箕豆、法豆、山黃、褐青豆、鹽豆兒、豆兒黃糖、楊梅糖、荊芥糖、榧子、蒸梨兒、棗兒、米食羊兒、狗兒、蹄兒、繭兒、栗粽、豆團、糍糕、

麻團、湯糰、水團、湯丸、??兒、炊餅、槌栗、炒槌、山裡棗、山裡果子、蓮肉、數珠、苦槌、荻蔗、甘蔗、茅洋、跳山婆、栗茅、蜜屈律等物,並於小街後巷叫賣。 (《夢粱錄·卷十三》)僅僅是哄孩子的小零食,已經令人目不暇給。“米食羊兒、狗兒、蹄兒、繭兒”,是用米粉做成小羊小狗各種形狀的小點心; “蜜屈律”是一種味道香甜的水果,今天稱為枳?子;“沙團”,是將紅豆、綠豆與白糖煮軟,揉成團狀,外面裹上生糯米粉,再蒸熟。《西湖老人繁勝錄》裡也開出過一份琳琅滿目的點心單子: “香藥灌肺、七寶科頭、雜合細粉、水滑糍糕、玲瓏?子、全鋌裹蒸、生熟灌藕、水晶炸子、筋子膘皮、乳糖魚兒、美醋羊血、澄沙團子”其中名物多不可考,

總之是炊金饌玉,堆砌出一幅繁華圖景。因此,面對一本宋代的菜譜,讀者或許會迫不及待地想看到上述種種佳餚美饌。但如果抱著這樣的期望翻開《山家清供》,大概會有點錯愕。因為林洪此書從頭至尾,似乎都和那些烹龍?鳳的美食毫不相干。書中記載的菜品,食材都很清淡,不是芋頭蘿蔔,就是山間野菜,樹頭嫩芽;烹飪方法也很簡樸,往往只是焯水之後稍加薑、鹽,或者是簡簡單單清炒一過。 對烹飪方法的記述甚至都不是這本書的重點,書裡詩文掌故、名人逸事比比皆是,一眼望去,體例倒更像是一本詩話。歷代食譜存世的不少,但體例如此的只有《山家清供》。林洪寫吃,似乎醉翁之意不在酒。3要不要把《山家清供》歸類為一本食譜,是件頗費躊躇的事。

以食譜的標準衡量,它似乎不大夠格,因為食譜的核心部分——烹飪步驟與竅要,書裡往往語焉不詳;可是,另一方面,書中又有許多內容,是遠遠超出“食譜”本分的,稱之為食譜,似乎又小覷了它。地道的食譜是什麼樣?不妨來看看宋代的另一部食譜——《吳氏中饋錄》。“中饋”,指家中膳食供祭之事,例由家中主婦主持,所以這個詞也用來代稱妻室。“中饋錄”的意思,就是下廚心得。吳氏不知何許人也,只知道她是一位女性,浦江人氏。也許是當年馳名金華坊間的巾幗大廚,如宋五嫂一流人物;也許只是一位賢慧又通文墨的主婦。這本書完全用口語寫成,平實明瞭。例如這段記述“水滑面”做法的文字:用十分白麵,揉、搜成劑。 一斤作十數塊,放在水內,

候其面性發得十分滿足,逐塊抽、拽下湯煮熟,抽、拽得闊薄乃好。麻膩、杏仁膩、鹹筍乾、醬瓜、糟茄、薑、醃韭、黃瓜做澆頭,或加煎肉,尤妙。要言不煩,井井有條,是真正的下廚實用手冊。相形之下,林洪此書就截然不同,他的筆墨,倒有一大半毫不吝惜地花在庖廚之外。隨便摘一則:劉彝學士宴集間,必欲主人設苦蕒。狄武襄公青帥邊時,邊郡難以時置。一日宴集,彝與韓魏公對坐,偶此菜不設,謾駡狄公至黥卒。狄聲色不動,仍以先生呼之,魏公知狄公真將相器也。《詩》雲 :“誰謂荼苦。”劉可謂甘之如薺者。其法 : 用醯醬獨拌生菜。然, 太苦則加薑、鹽而已。《禮記》“孟夏,苦菜秀”是也。《本草》: 一名荼,安心益氣。隱居作屑飲,可不寐

。今交、廣多種也。——《如薺菜》這一大段文字,真正敘述烹飪方法的,僅“用醯醬獨拌生菜”七字而已。“苦蕒”是一種野菜,也叫苦苣,南北地區均常見。醯就是醋,醬是醬油,用醬油和醋涼拌苦蕒菜,如是而已。 這實在算不上什麼菜譜,林洪津津樂道的,乃是這一段故事。故事的三位主人公裡,最有名的一位當屬北宋名將狄青(諡號武襄公)。劉彝則是與他同時的一位官員,神宗時任都水丞,管理水利,後來又擔任過虔州(今贛州)知州。為官頗有清名,很得百姓愛戴。還有一位,韓魏公,則是北宋的邊疆大員韓琦,封魏國公。劉彝對於這道涼拌苦蕒菜喜愛到偏執,席間不見此菜,竟致謾駡主人,而主人狄青卻不動聲色,禮敬如常,兩個人都是不一般的角色。

林洪的評論則為劉公的飲食趣味附會了一個出處,便是詩經中的“誰謂荼苦,其甘如薺”( 《詩經·邶風·穀風》)。這個“荼”字,依照《爾雅》和《毛詩傳》的解釋,就是“苦菜”。 《谷風》原詩的意思,並不是真的說苦菜味道甘甜,只是藉以形容棄婦的痛苦——和這種苦一比,連苦菜都算是甜的了。而現在卻冒出了一個當真喜歡吃苦菜的劉彝,因此林洪說他“可謂甘之如薺者”,還順勢給這道涼拌苦菜起了個詩意的名字,叫做“如薺菜”。這就是林洪的風格。林洪寫吃,要義並不在朵頤之快。 作為一個讀書人,即使在庖廚俗務上,他也別有所樂。樂趣之一是格物致知,在菜市場和廚房裡實踐名物考證的學問。比如《元修菜》一則,說自己花了二十年,終於搞

清楚蘇軾《元修菜》這首詩說的原來就是野蠶豆苗。《沆瀣漿》考證《楚辭》中的“柘漿”(甘蔗蘿蔔水),《寒具》考證晉人桓玄的 “寒具”(糯米糍),都是這一類學問家的癡勁頭。林洪自己認真解釋過這種快樂:“君子恥一物不知,必遊歷久遠,而後見聞博。讀坡詩二十年,一日得之,喜可知矣。”反過來,為尋常食物作注疏,引經據典地起名字,又是一種樂趣。譬如從蒼耳飯聯想到《詩經·卷耳》,再到“後妃欲以進賢之道諷其上”,於是給它起名“進賢菜”;涼拌黃花菜,引嵇康“合歡蠲忿,萱草忘憂”,名之以“忘憂齏 ”。前面說的《如薺菜》也是一例。還有一種“不為腹而為目”的樂趣——甚至未必能吃。譬如《湯綻梅》,做法是把冬日的臘梅花苞蘸上

蠟,密封保存,留到來年夏天,沸水化開封蠟,就能看到花就在水中徐徐綻開。這道湯想來賞心悅目,但大概是真正的“味同嚼蠟”吧。《雪霞羹》則是用芙蓉花瓣與豆腐一同煮湯,未必添其香,不過增其色而已。 當然,最令人印象深刻的是《銀絲供》:張約齋 ( ? ) 性喜延山林湖海之士。一日,午酌數杯後,命左右作銀絲供,且戒之曰 : “調和教好,又要有味。”眾客謂必膾也。良久,出琴一張,請琴師彈《離騷》一曲,眾始知銀絲乃琴弦也 ; 調和教好,調弦也 ; 又要有真味,蓋取淵明琴書中有真味之意也。張,中興勳家也,而能知此真味,賢以哉 !主人命以“銀絲供”待客,結果是請出七根冰弦,一曲《離騷》,謂“琴書中有真味”。此味

非彼味,純然是文人的小狡黠。4當然,這並不是說《山家清供》有名無實。銀絲供的玩笑是偶然為之,書中畢竟記錄了許多常規意義上的菜譜,其中不少也的確稱得上美食。試舉幾例:于夏采槐葉之高秀者,湯少瀹,研細,濾清,和麵作淘。乃以醯醬為熟齏,簇細茵,以盤行之,取其碧鮮可愛也。——《槐葉淘》“淘”,就是過水的意思。槐葉濾汁和麵,做成細細的綠色麵條,過冷水,撈起加醬油和醋涼拌。若用冰水,更宜消夏,相當於今天說的冷面。“槐葉冷淘”的做法起源于唐代,歷代流傳,及於各地,至今也常常可以見到。 春采筍、蕨之嫩者,以湯瀹之,取魚蝦之鮮者,同切作塊子,用湯泡滾蒸,入熟油、醬、鹽,研胡椒拌和,以粉皮盛覆,各合於二盞內蒸熟

。今後苑多進此,名“蝦魚筍蕨兜”。——《山海兜》用粉皮包裹嫩筍鮮蝦,蒸熟,有點像是齋腸粉和鮮蝦腸粉。食材新鮮應季,爽滑可口。憲聖喜清儉,不嗜殺,每令後苑進生菜,必采牡丹片和之,或用微面裹,炸之以酥。——《牡丹生菜》把牡丹花瓣摘下來,稍許裹上麵粉,用酥油炸,這個做法很像是今天日本料理中的天婦羅。不過用牡丹做天婦羅的似乎罕見。書中還有《簷蔔煎》一則,做法也近似,不過是用梔子花瓣。天婦羅在日本的起源不詳,由此看來,或許承自宋朝亦未可知。橙大者截頂,刮去穰,留少液,以蟹膏肉實其內,仍以蒂頂覆之,入小甑,用酒、醋、 水蒸熟,加苦酒,入鹽,既香而鮮,使人有“新酒菊花、香橙螃蟹”之興。——《蟹釀橙》把柳丁挖

空,填進蟹膏,蒸熟,加佐料。 橙清香,蟹肥美,中秋時節的好口福都在這一盤裡了。暑月,命客棹舟蓮蕩中,先以酒入荷葉束之,又包魚?他葉內。候舟回,風熏日熾,酒香魚熟,各取酒及?作供,真佳適也。——《碧筒酒》暑天出遊,把酒和醃魚包在荷葉裡,一路上熏風吹,和日暖,荷葉清香漸漸滲入酒食,十足的夏日風味。有人稱《山家清供》為素菜譜,其實林洪並不茹素,書裡也有黃金雞、牛尾狸、山煮羊、撥霞供、罌乳魚、炙獐諸般條目。不過罕有煎炒溜炸之類濃墨重彩的做法,在葷菜裡算得簡樸一路。其中最著名的是下面這則《撥霞供》:向游武夷六曲,訪止師,遇雪天,得一兔,無庖人可制。師雲 :“山間只用薄批,酒醬椒料沃之,以風爐安坐上,用

水少半銚,候湯響,一杯後,各分以箸,令自夾入湯擺熟, 啖之。乃隨宜各以汁供。”因用其法。不獨易行,且有團 暖熱之樂。越五六年,來京師,乃複于楊泳齋伯岩席上見此,恍然去武夷,如隔一世。楊,勳家,嗜古學而清苦者,宜安此山林之趣。因作詩雲 :“浪湧晴江雪,風翻晚照霞。”末雲 :“醉憶山中味,渾忘是貴家。”——《撥霞供》說的其實就是火鍋。 山中大雪,打到一隻兔子,卻沒有大廚,於是就涮了個兔肉火鍋。火鍋起源甚早,並不是林洪的發明,林洪的創意在於“撥霞供”這個風雅的名字。“浪湧晴江雪,風翻晚照霞”,這兩句何等清雅,誰想得到所詠風物,不過是火鍋白沫沸騰,紅色肉片翻飛而已。5要總結《山家清供》對於食事的追求

,或許可以取“清”“真”二字。宋代詩人裡,辛棄疾有“庾郎襟度最清真”的句子,陸遊也寫過“欲上蘭亭卻回棹,笑談終覺愧清真”,而周邦彥索性用這兩個字作為自己的別號,可見推崇此種境界和趣味的遠不止林洪一人。 “清”之一字,自是貫穿全書的題眼。林洪評價菜肴,反反復複地用到這個字:“既清而馨”“ 清可想矣”“尤有清意”“清芳極可愛”“清和之風備矣”這個評價,指的不僅是烹飪清淡、舒爽適口,更大程度上是一種格調。 這種格調的極端代表,要數《石子羹》:溪流清處取小石子,或帶蘚者一二十枚,汲泉煮之,味甘於螺,隱然有泉石之氣。此法得之吳季高,且曰:“固非通宵煮食之石,然其意則甚清矣。”其實就是泉水煮石頭。這當然

是個極端的例子,但足以反映林洪在飲食上的價值取向。在林洪看來,類似“其意甚清”這種精神層面的滿足,無疑也是飲食要義之一端,甚至可以反過來影響到味覺和口感:“味甘於螺”,就是說比海鮮湯還要甘美。這倒未必是無稽之談,從現代科學的角度說,味覺並不全靠基因控制,也可以由經歷與社會暗示塑造。有經驗的品酒師,能夠嘗出常人無法體察的細微味道;古人煮茶講究水質,“山水上,江水中,井水下”,今人也很少能夠分辨。 因此不妨設想,長期生活在林洪這樣的飲食結構和飲食趣味之中,嘗得出石子羹的甘味,也未見得是一件異事。何謂“真”?書中有一則《真湯餅》,恰好作為最合適的注腳:翁瓜圃訪凝遠居士,話間命僕:“作真湯餅來。”謂

:“天下安有假湯餅?”及見,乃沸湯泡入油餅,人一杯耳。翁曰:“如此,則湯泡飯亦得名真泡飯!”居士曰:“稼穡作甘,苟無勝食氣者,則真矣。”“勝食氣”是孔子的說法,出自《論語·鄉黨》:“肉雖多,不使勝食氣。”氣字實際上是“餼”,也就是糧食。朱熹的注釋是:“食以五穀為主,故不使肉勝食氣。”這裡反映出的是一種傳統飲食文化觀念,即以五穀為本。如孔子所說,肉再美味,也不能喧賓奪主。穀物是中國人的主食,對穀物的依賴促成了儒家重視稼穡的傳統,“貴穀務本”,才是正道。林洪特地將《青精飯》放在《山家清供》全書卷首,說“首以此,重穀也”,可見這種傳統觀念對他的深刻影響。 前面舉過的“槐葉冷淘”,其實發展到宋代已經

花樣翻新,加入各種澆頭,有了“抹肉冷淘”“銀絲冷淘”“甘菊冷淘”等等做法;到了元代,倪瓚的《雲林堂飲食制度集》裡記載的“冷淘面法”更加靡費,要加入去骨鱖魚、蝦肉,澆魚汁,外加薑汁、花椒、胡荽,做法甚是繁複。然而,這些都是為林洪所不取的。他在《山家清供》裡,依然固執地記錄了最本色的做法——就是用槐葉汁和麵,別的什麼也不加。個中緣故,也是他對於食物“真味”的重視和追求。今天的讀者或許對此抱有本能的抵觸,覺得林洪未免矯揉造作。吃的要義,一是吃得飽,二是吃得好,追求這些虛無縹緲的附加意義,豈非捨本逐末?然而只要稍加反思,我們自身對於飲食的觀念,也不過來自今天的時代話語和文化環境,其合理性同樣可疑。消費

主義讚美飫甘饜肥,背後的邏輯並非人性,而是對人性的異化。 道家認為“五味令人口爽”,朱熹認為飲食是天理,山珍海味是人欲,都對口腹的饜足有所警惕。如前所述,林洪身處飲食文化繁盛的時代和地域,卻選擇了這樣一種生活方式,是不無自省意味的。從這個層面上說,《山家清供》或許兼有食譜和食譜之外的意義。它記錄了一位元宋代詩人的飲食,也記錄了他的精神世界。詩人真正著意的非飲非饌,而是林泉之樂。林泉之樂,寓乎一蔬一食,不足為老饕道也。6時至今日,《山家清供》不僅是古代飲食文化研究者的案頭文獻,也為許多美食愛好者津津樂道,更成為今天的讀者瞭解宋人生活趣味之一途。但是,此書文字雖不艱深,卻涉及許多名物和典故,對一

般讀者來說,閱讀起來仍然不免吃力。這使得我們產生了編寫這本小書的想法。 我們從《山家清供》的百餘則條目中,遴選了較有趣味和較可操作的一部分——約占原書篇幅的二分之一——翻譯成現代漢語,按照四時節令大致歸類,分出章節;並且為每一則都配了插畫,解釋這些菜肴的做法步驟,方便有興趣的讀者下廚一試。為了盡可能減少錯訛,翻譯之前,我們根據《山家清供》幾種主要的存世版本,對全書作了一次校勘,並將校勘稿完整附錄於書後,供有興趣的讀者參閱。 此外,《山家清供》中不少菜肴脫化于詩文典故,所談及的食療功效,則有中醫藥典籍可為佐證,因此我們將一些重要的資料,以楷體排印,附注於譯文之後,作為閱讀的延伸與補充。柴立

中(鳳麟)先生,曾校注《山家清供》並發佈在網路上,我們的翻譯和附注工作也參考了他的成果,在此向柴先生謹致謝忱。責任編輯徐穎老師對書中的譯文和插畫作了極其細緻的審閱,對於書中疑難之處,付出許多考證的精力,並與我們反復商討,斟酌改易,務求準確,對此我們也深懷感激。當然,書中的任何錯謬,仍然是應當由作者負責的。

ZnO與ZnO-CuO異質結構於氣體感測器應用研究

為了解決韓粉氣氣氣 的問題,作者李宗璡 這樣論述:

本研究是利用溶膠凝膠法搭配靜電紡絲法制備金屬氧化物半導體感測薄膜,搭配指叉式金電極基板製作成為元件,應用於氣體感測器上。第一部分使用靜電紡絲法制備一維奈米纖維紡絲結構,藉由紡絲控制器控制各項製程參數,進一步達到奈米等級之尺度,將蒐集好的ZnO紡纖維收集好,經過鍛燒後除去高分子後使材料形成多晶結構,形成感測薄膜並對不同目標氣體做氣體感測,在工作溫度200℃狀態下,感測膜材料對於硫化氫的響應狀況良好,並且有著良好的再現性與恢復性,對於濃度也有著不錯的分辨力。第二部分使用靜電紡絲法透過不同濃度氯化銅摻雜製作金屬氧化物半導體複合材料,找出最佳摻雜比例濃度,形成ZnO-CuO異質結構,探討不同鍛燒溫度

溫度對於材料之影響,並且發現在摻雜1:0.15比例後對於硫化氫響應有著較高的增強效果,在200℃下有著83.98%的響應值,相較於為摻雜前提升了約25%的響應值。