養育同義詞的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蓋瑞.巧門,羅斯.甘伯寫的 兒童愛之語(修訂版):打開親子愛的頻道 和蘇珊‧強森,肯尼‧桑德福的 在親密關係中活出最好的生命:給基督徒夫妻的「抱緊我」對話都 可以從中找到所需的評價。

另外網站nurture - WordReference.com 英汉词典也說明:(care for, raise: children) (孩子), 养育,抚育,培养 ... 公熊不会帮助母熊养育幼崽。 ... 同义词: care for, take care of, provide for, raise, rear, 更多…

這兩本書分別來自中國主日學協會 和張老師文化所出版 。

國立高雄師範大學 國文學系 周虎林所指導 林郁屏的 甲骨文形構所見殷商文化之研究 (2011),提出養育同義詞關鍵因素是什麼,來自於甲骨文、形構、殷商、文化、文字。

最後網站養育日文在PTT/Dcard完整相關資訊 - 數位感則補充:提供養育日文相關PTT/Dcard文章,想要了解更多養育意思、養育英文、養育日文有關資訊與科技文章或書籍, ... 同义词YURI(日文“百合”)一般指百合(ACGN领域用语).

兒童愛之語(修訂版):打開親子愛的頻道

為了解決養育同義詞 的問題,作者蓋瑞.巧門,羅斯.甘伯 這樣論述:

★ 紐約時報暢銷榜第一名! ★ 亞馬遜網路書店暢銷榜「初等教育」以及「學齡兒童教養」類第一名! ★ 英語版已暢銷破百萬冊! ★ 亞馬遜網路書店五顆星滿分評價! ★ 各國輔導專家一致推薦,增進親子關係,天下父母必讀! 你覺得自己很愛孩子,但你真能用他們理解的方法來表達,使他們確實感受到你付出的愛嗎? 兒童和青少年的精神科醫師羅斯.甘伯博士(Dr. Ross Campbell)在演講中說了一個比喻︰「在每一個孩子內心裡,都有個『情緒的箱子』等著愛來填滿。一個孩子真正感覺到被愛,才會正常成長。但是愛箱空了時,孩子就會有問題行為。孩子們多半的問題行為

是由於空箱子的渴求所引發。」巧門博士第一次聽見這比喻時就非常欣賞,他在寫給夫婦的《愛之語》得到廣大迴響之後,也邀請羅斯共同完成《兒童愛之語》。 作者將兒童的愛之語同樣歸成五大類:身體的接觸、肯定的言詞、精心時刻、接受禮物、服務的行動。若要填滿孩子的情緒愛箱,必須使用他們的主要愛之語。本書能幫助父母或兒童照顧者達到以下目標: • 透過神祕的遊戲,找到孩子的主要愛之語 • 幫助孩子成功學習各樣事物 • 使用孩子的主要愛之語,進行更有效的管教與訓練 • 用無條件的愛來愛孩子,是為他們建立愛人的根基。 修訂版附加「實作練習」,有實際可操作的撇步,反覆不斷練習,能幫助你熟練

孩子的愛之語,打開親子之間愛的頻道,使關係更加穩固。 本書亮點 1. 寫給關心孩子的你,協助孩子安然度過兒童期與青春期挑戰:媒體影響力與日俱增、心理疾病如自戀、暴力傾向與無望感大幅攀升,父母都希望孩子學習動機強、有責任感、親子溝通順暢,這些也是作者寫本書的目標,適合初為人父母到孩子已成年的家長閱讀,也包括關心孩子的老師、親人、照顧者、輔導、志工等。 2. 培養孩子的情緒成熟度是關鍵:孩子的情緒越成熟,學習能力越好。情緒成熟是指控制焦慮、承受壓力,以及改變時維持平衡的能力。父母是孩子最初也是最重要的老師,但多數父母並未意識到孩子的情緒成熟度會落後,影響自尊心、安全感、因應壓力/變化

能力、社交能力、學習能力。作者的目標是引導孩子17歲前達到情緒成熟,學會管理怒氣。若無法以建設性方式處理怒氣,消極的挑釁行為將成為個性和人格的一部分,日後對抗雇主、配偶、孩子和朋友,成為多數人生命中最糟糕的隱藏暗礁。 3. 發展孩子良好的社交技巧:研究顯示,感受到父母溫暖的愛、親子關係親近的孩子,較可能發展良好的社交技巧。社交技巧不但和發展友誼的能力有關,也關乎情緒與心理健康、自尊、入學準備能力、學術能力。 4. 教養難題解惑,不再無所適從:愛會寵壞孩子嗎?如何激發孩子的學習動機?怎樣幫助焦慮的孩子?哪些方法能幫助孩子承擔責任?如何處理小三到小四學生容易出現的學習焦慮症?雙薪和單親

家庭日增,跟孩子相處「重質不重量」,對嗎?孩子常以不當行為測試父母的愛,怎麼辦?……兩位作者從孩子的心智、情緒到社交發展,面面俱到釐清教養觀念,從容拆解親職教育難題和家庭中最令人困擾的情緒。 5. 正向管教幫助孩子發展一生受用不盡的心智和社交技巧:很多父母將「管教」和「懲罰」視為同義詞,特別是童年沒有充分被愛的父母,常忽視養育孩子的重要性,不善於正向管教。管教是愛的行動;孩子越覺得被愛,管教越容易。本書各以專章詳解管教、學習、怒氣主題,另提出5-8歲、9-12歲「發現孩子主要愛之語的神祕遊戲」。父母投資孩子的未來,孩子長成負責成熟的成人將指日可待。列出「成為好父母的必要條件」清單:當你透

過本書之助釐清觀念並朝正確方向前進,就能放鬆心情,以你的孩子為樂,他們也會在各方面逐漸變得全然安心、信心十足。 好評推薦 1. 非常有洞見! 「這是一本最好的書,不但使你眼界大開,知道能為孩子做什麼,也可以使你知道你的父母為你做了什麼。本書的觀念既簡單又易於閱讀,值得你一讀再讀。」──Reader from California ★★★★★五顆星評價 2. 嶄新的養育建言! 「這本書使我在與孩子溝通及管教方面,有了革命性的新方式! 它使我的家庭變得像天堂而不再像戰場。學會了使用孩子的主要愛之語與他們溝通, 使整個養育工作及孩子的自我形象,都有極大的助益,真是棒極了!」──

Reader from Melbourne Australia ★★★★★五顆星評價 3. 點燃親子之愛的希望! 「這本書在幫助父母建立或重建破壞的親子關係上,具有非凡的價值。我一口氣買了好幾本送給我的家人看。我相信認真研讀本書並照著去做的家庭,必能醫治他們以往的傷口,並且影響到後來的世世代代。」──[email protected] ★★★★★五顆星評價 4. 說孩子能了解的愛! 「這本書詳述傳達愛的方法,將之分成:身體的接觸、肯定的言詞、精心的時刻、接受禮物、服務的行動。不同的人對於愛的傳達與了解各有不同。這個觀念不但適用於孩子,

也能在朋友、配偶和你自己的父母親身上行的通。」──Reader from Norfolk VA ★★★★★五顆星評價

甲骨文形構所見殷商文化之研究

為了解決養育同義詞 的問題,作者林郁屏 這樣論述:

本論文針對甲骨文所呈現的形體結構,結合出土器物、先秦史料及相關學科的研究成果相參照,利用其構形方式能承載客觀事物的特性,追溯上古尤其是殷商時期的社會脈動、生活狀況等物質文明及觀察事物、解讀現象等精神文明進行探索與追根。其方式是將1067個甲骨文字擇其代表字或異構,條分縷析,輔以文例,佐以實物,追索初形本義;並將所有字例分類分項,彙整相關字群,歸納整理出殷商之人體認知、殷商之自然觀察、殷商之經濟生活、殷商之生活建造、殷商之政治組成與殷商之精神享有等主題,以期對殷商文化進行全面的認識與探析。

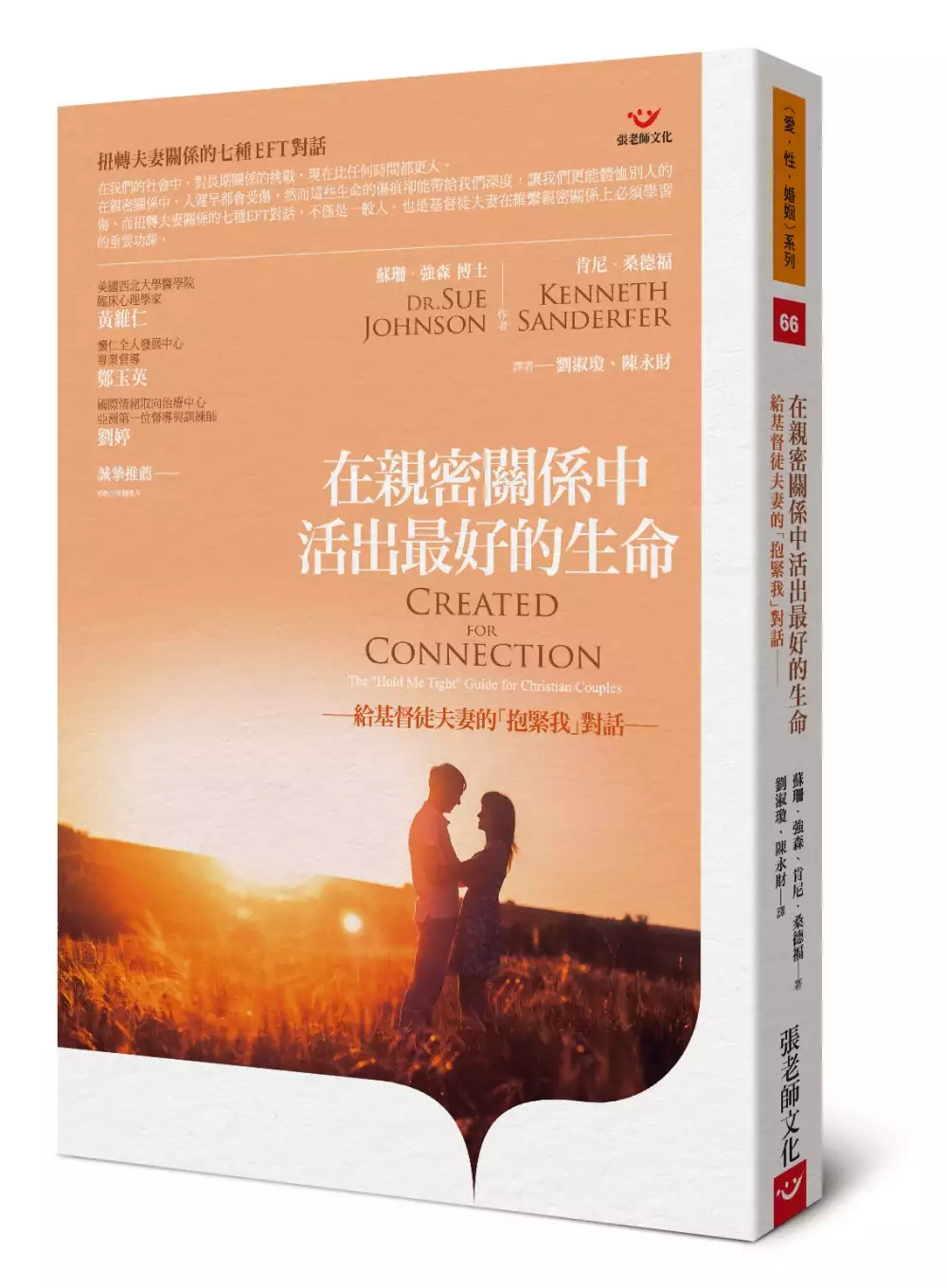

在親密關係中活出最好的生命:給基督徒夫妻的「抱緊我」對話

為了解決養育同義詞 的問題,作者蘇珊‧強森,肯尼‧桑德福 這樣論述:

◆扭轉夫妻關係的七種EFT對話 在我們的社會中,對長期關係的挑戰,現在比任何時間都更大。 在親密關係中,人遲早都會受傷。然而這些生命的傷痕卻能帶給我們深度,讓我們更能體恤別人的傷。而扭轉夫妻關係的七種EFT對話,不僅是一般人,也是基督徒夫妻在維繫親密關係上必須學習的重要功課。 《聖經》明確表明神是愛,祂最想要的是與我們個人及夫妻有親密的關係。我們與神的關係影響我們如何與人連結,而與人連結也有助我們培養與神的親密關係。即使是基督徒夫妻,也無法免除在婚姻中的掙扎與痛苦,根據離婚數字顯示,身為信仰群體,我們還有很多地方需要改進。 過去二十五年的大量研究顯示,接受情緒取向治

療(EFT)的百分之七十到七十五的夫妻都能脫離痛苦,在關係中變得更親密、更快樂;而且多達百分之八十六的夫妻表示,在短短幾次諮商之後,他們對於彼此關係的滿足已經有了重大進展。研究也指出,即使對象是高離婚風險的夫妻,這些結果仍可能持續。 情緒取向治療的力量源於其以嶄新的依附科學為基礎,容許治療師直指夫妻關係的核心,幫助他們塑造人人渴望的愛的連結。本書分成三部分,第一部分回答愛是什麼這個古老的問題;第二部分是介紹情緒取向治療這種療法,並將其與基督信仰的價值觀與信念,以及《聖經》的智慧連結。其中提出七種對話,以建立穩固和持久的關係連結。第三部分闡述愛的力量,是愛促使我們與更廣大世界的連繫。愛的回

應是真正懂得憐憫、文明社會的根基。 誠摯推薦(謹依姓氏筆劃排序) 黃維仁(美國西北大學醫學院臨床心理學家) 鄭玉英(懷仁全人發展中心專業督導) 劉婷(國際情緒取向治療中心亞洲第一位督導與訓練師) 誠如作者所說,基督徒的婚姻並非一帆風順,成長的挑戰依然艱鉅。離婚率和離婚的議題連教會也在因應面對。在這條婚姻成長的路上,基督徒並沒有豁免或是特權,也需要一步一步攜手向前。從某一個角度來看,這本書可以說是婚姻靈修的書,能把心理學和信仰整合起來。――鄭玉英(懷仁全人發展中心專業督導) 蘇珊•強森博士在基督徒治療師肯尼•桑德福的協助下,從《聖經》的觀點,用基督徒的語言與案例,重新

詮釋並且深化她發展出的「扭轉夫妻關係的七種對話」,寫成這本書,更有效地幫助眾多在親密關係中掙扎的基督徒。――黃維仁(美國西北大學醫學院臨床心理學家)

想知道養育同義詞更多一定要看下面主題

養育同義詞的網路口碑排行榜

-

-

#2.同義詞替換- 同義詞典 - 國語谷

國語谷同義詞欄目,是學習同義詞的優秀欄目,輔導你的國語同義詞能力,同義詞詞典、多詞同義、同義詞大全、同義詞替換、同義詞典,把最好的同義詞知識展現於你。 於 www.guoyugu.com -

#3.nurture - WordReference.com 英汉词典

(care for, raise: children) (孩子), 养育,抚育,培养 ... 公熊不会帮助母熊养育幼崽。 ... 同义词: care for, take care of, provide for, raise, rear, 更多… 於 www.wordreference.com -

#4.養育日文在PTT/Dcard完整相關資訊 - 數位感

提供養育日文相關PTT/Dcard文章,想要了解更多養育意思、養育英文、養育日文有關資訊與科技文章或書籍, ... 同义词YURI(日文“百合”)一般指百合(ACGN领域用语). 於 timetraxtech.com -

#5.詞類:好 - 東東同義詞詞典查詢結果

詞類:好 詞性:形. 上好 \ 上佳 \ 大好 \ 不含糊 \ 不賴 \ 不錯 \ 不離(方) \ 出色 \ 可以 \ 可圈可點 \ 地道 \ 好 \ 妙 \ 妙不可言 \ 沒治 \ 良 \ 良好 \ 佳 ... 於 www.hkdictionary.net -

#6.【养育的近义词/同义词】 - 精品学习吧

养育 释义 · 1.亦作"养毓"。 · 2.供给生活所需,使生存﹑成长。 · 3.专指对年幼者的抚育教养。 · 4.培养;养成。 · 5.犹调养;保养。 · 6.生育。 · 7.饲养。 於 www.xx5515.com -

#7.教你学同义词反义词(下) - Google 圖書結果

【同义】哺育培育【辨析】“养育”、咀南育都是动词都有抚养的意思。但二 i 司义不同, “养育侧重指供给生活所需、培育以使成长二“哺育侧重指喂养。 於 books.google.com.tw -

#8.養育同義詞在PTT/Dcard完整相關資訊 - 說愛你

养育 - 同义词养育| 反义词养育| 定义什么意思养育| 例子养育| Word ...养育哺育哺养抚养生养孕育抚育喂养教养育子育养养大照顾育儿抱养幼小照料领养养教收养嗷嗷待哺 ... 於 hkskylove.com -

#9.养育的近义词语 - 超搜

养育 的近义词语,养育的近义词是什么呢- 百度知道,培养的同义词_生物学_自然科学_专业资料。培养的同义词导读: 培养【读音】:[péiyǎng] 【释义】:以适宜的条件促使其 ... 於 chaosou.cc -

#10.春風化雨同義詞 - Pinneng

春風化雨:. 意思:化:化生和養育。. 指適宜于草木生長的風雨。. 比喻良好的薰陶和教育。. 近義詞:化雨春風、如沐春風。. 本回答由網友推薦. 3. 已贊過已踩過<. 你對這個 ... 於 www.puindia.me -

#11.寸草春暉 - 基隆市武崙國小成語詞典|

寸草:一寸長的小草;比喻子女對父母的養育之恩的無限感戴心情。 例句, 她在信中寫滿對母親的思念,寸草春暉之情表露無遺。 讀了孟郊的《遊子吟》更能體會父母恩重難 ... 於 idiom.wlps.kl.edu.tw -

#12.养育之恩近义词 - 搜狗搜索引擎

提供最全面专业的近义词反义词词典,近义词反义词大全,同义词大全,小学近义词反义词,并支持拼音,模糊等多形式查询。 www.esk365.com ... 於 z.sogou.com -

#13.用孝報答父母的養育之恩 - 每日頭條

清晨醒來,想寫一段關於孝的文字,談談我對孝的思考,百善孝為先,孝是中華民族的傳統美德。忠孝是一個人最大的品質,一個連自己國家都不忠的公民不是 ... 於 kknews.cc -

#14.養育的近義詞是什麼_同義詞查詢 - 古詩詞庫

近義詞之1:哺育. 詞語釋義:餵食養育。 【造句】每個人應牢記父母的哺育之恩。 ◎ · 近義詞之2:培育. 詞語釋義:培植養育。 【造句】培育英才、培育新品種 ... 於 www.gushiciku.cn -

#15.养育的同义词

养育 的同义词,饲养的近义词,饲养的同义词- 近义词大全查询,(迄今共收录2个饲养的同义词) 饲养的近义词:豢养、喂养【近义词解释】 以下是“饲养的近义词”(应用范例和释义 ... 於 sqlcodeqa.cc -

#16.恩客同義詞 - Bkucuk

patronage; 養育恩的近義詞_養育恩的反義詞_養育恩的同義詞; 帶有反義詞的四字詞語_百度知道; 恩字拼音,恩字的解釋及意思,恩字組詞; 恩的同義字有哪些? 於 www.animete.me -

#17.「養育動物」的英文怎麼說? - 中英物語ChToEn 知道

養育 動物的英文是to have; to own; to raise; to foster。 ... 養育動物的同義詞 ... have 跟own 用在養育寵物,常用在狗跟貓,也就是說,你養他們是為了有彼此. 於 www.chtoen.com -

#18.最佳答案: 小狗的同義詞是什麼? - 米狗指南

最佳答案: 小狗的同義詞是什麼? ... 狗的同義詞和反義詞 ... 在我的博客中,您將找到有關狗的所有重要信息——品種、養育、護理、彈藥、有趣的事實等。 於 midogguide.com -

#19.育飼- 教育百科

解釋:. [動] [動] 養育。 養育。 例如:這个囡仔真歹育飼。 Tsit ê gín-á tsin pháinn-io-tshī. (這個小孩多病,養育不容易。) 同義詞:. 育、育囝. 詞條來源:. 於 163.28.84.215 -

#20.前往養育的意思- 漢語詞典- 漢語網 - 輕鬆健身去

首頁; 養育 · 養育的意思- 漢語詞典- 漢語網 · 養育同義詞 · 養育之恩意思 · 奉養注音 · 養育英文 · 養育意思 · 養育日文 · 養育定義 · 養育注音 ... 於 fitnesssource1.com -

#21.高中英语同义词辨析keepraisefeedbring作“养育”的区别在...

举例:The sun rises everyday He rose suddenly when the boss came in raise当“养育(孩子);饲养. 於 www.daquandaquan.com -

#22.養的同義詞是什麼? - 第九問答

釋義:. 1。 撫育,供給生活品:養育、養家。2。 飼養動物,培植花草:養花、養殖。3。 生育,生小孩兒。4。 撫養的 ... 於 ninth.cool -

#23.養育的近義詞_養育的反義詞_養育的同義詞- 相似詞查詢 - KM查询

養育 是什麼意思,養育用英語怎麼說,養育的近義詞,養育的反義詞,養育的同義詞,跟養育類似的詞語:哺育,撫育,哺養,生養,育養,養育孩子,養育子女,撫育孩子, ... 於 kmcha.com -

#24.养育的意思和近义词反义词造句 - 微文语录

【中文】:养育【读音】:yǎng yù 【养育的意思】:抚养和教育。 【近义词】:哺育、抚育、培养【反义词】: 【养育造句】 1、我要用优异的成绩来报答父母的养育之恩。 於 www.wwyulu.com -

#25.nurture-主題- 多益單字 - 英文995

nurture [動詞] 養育;培育; [名詞] 營養物;養育;培育 ... 養育, 培育, 照顧, 扶持 ... 同義詞:breeding, bringing up, fostering, fosterage, raising, rearing, ... 於 en995.com -

#26.“同居養育”的含義_“同居養育”這個成語是什麼意思? - 格林成語 ...

世代年齡. 摩登時代. 典故. 續樊婷詩《四字成語》:“人民的歡呼精神勃發,教練從容登場。經過七年的艱苦奮鬥,戰士們都是黨培養出來的。” 近義詞. 於 greenidiomsdictionary.com -

#27.NOURISH在劍橋英語詞典中的解釋及翻譯

你還可以在這些話題中找到相關的字詞、片語和同義詞:. Encouraging and urging on ... nourish的翻譯. 中文(繁體). 養育, 滋養, 培養,助長… 於 dictionary.cambridge.org -

#28.養育的近義詞 - 佳句

近義詞網為你解答:養育的近義詞是什麼?(迄今共收錄2個養育的同義詞). 養育的近義詞:哺育、捕魚. 【近義詞解釋】. 以下是“養育的近義詞”(套用範例和釋義說明)的 ... 於 www.mingyanjiaju.org -

#29.养育: 英文翻译, 含义、同义词、反义词、发音 - 在线英语词典

查看«养育»的翻译、定义、含义、转录和例句,学习«养育»的同义词、反义词和发音。 於 cn.englishlib.org -

#30.养育孩子:如何培养一个真正的人 - Google 圖書結果

由于各各样的风俗、习、传统,由于资本主义界对我们的侵,是拥有财富的同义词。上诸多响一代代地传。要正地认识周围的和贪婪、大和利欲熏心,这味从年、年时期应该领这个 ... 於 books.google.com.tw -

#31.养育的意思|近义词- 同义词|造句 - 可可诗词网

抚养和教育。 [近义]抚养哺育. [造句]父母的养育之恩,我们永远报答不尽。 養育的意思,養育的近義詞,養育 ... 於 www.kekeshici.com -

#32.近義詞辨析

本資源匯集了15段短片,每段短片先列出兩個近義詞,然後出現兩個表現近義詞意思的片段,教師可運用有關短片,讓學生進行近義詞辨析或造句的學習活動。 於 emm.edcity.hk -

#33.梁建章:全国家庭0-17岁孩子的养育成本平均为48.5万元

在本报告中,“生育成本”与“养育成本”是作为同义词使用。 生育成本是影响育龄家庭生育意愿的最重要因素之一。原国家卫计委在2017年进行的全国生育状况 ... 於 finance.sina.com.cn -

#34.养育的近义词_养育的同义词是什么 - 酷米网

“养育”的同义词 ; 哺育, 1.喂养。 ; 孕育, 怀胎生育,比喻既存的事物中酝酿着新事物:海洋是~原始生命的温床。 ; 抚养, 爱护并教养:~子女。 於 www.kmw.com -

#35.养育之恩的意思|养育之恩的同义词 - 学习

养育 之恩是指有着教育和培养的恩情。下面是小编为大家整理的关于养育之恩的同义词,欢迎大家的阅读。 养育之恩的同义词: 千杯之恩养育之恩造句: ... 於 m.wnzmb.com -

#36.反哺的近義詞 - Xunying

比喻子女報答父母的養育之恩。慈烏反哺的近義詞: 烏鳥私情謂烏鳥反哺之私情。比喻人子的孝思。 反哺的解釋|讀音|近反義詞. 分類:. 詞語成語. 類型:. 於 www.worldwtory.me -

#37.養育之恩的同義詞 - 國文班

養育 之恩是指有着教育和培養的恩情。下面是小編為大家整理的關於養育之恩的同義詞,歡迎大家的閲讀。 ... 養育之恩造句:. 一、我國傳統稱自己的生日是“母難 ... 於 www.guowenban.com -

#38.哺育近義詞,哺育同義詞,哺育的相似詞查詢 - 三度漢語網

養育 : 撫養。例養育子女。英bring up;⒉ 英breed; foster; nurse; nurture;⒊ 經過撫養、教育使。英人;⒋ 飼養動物。 教誨: 教導訓戒。例其次教誨。 於 www.3du.tw -

#39.养育: 翻译英语, 发音, 同义词, 反义词, 图片, 例子

养育 : 翻译英语, 发音, 同义词, 反义词, 图片, 例子 · 翻译: 养育 英语 · 同义词: 养育 · 反义词: 养育 - [未找到] · 图片: 养育 - [未找到] · 例子: 养育 - [未找到]. 於 cn.nativelib.net -

#40.哈佛宝宝养育录:成功育儿一百实践 - 第 75 頁 - Google 圖書結果

“time out”在中里有合的同义词,大有“ ”的思吧。在美国,老师和长经常用来矫正子的不行为或情绪应。犯了错误的一人独自在一个静的地,自己的错误,知道错误并道后,可玩耍。 於 books.google.com.tw -

#41.养育之恩的近义词 - 乐活网

养育 之恩的同义词养育之恩的同义词同义词指意义相同的一组词语, ... 顧復之恩感情色彩: 中性成语成语用法: 作宾语;比喻父母养育的恩德成语结构: 偏正式成语产生年代: ... 於 www.lehuotuan.com -

#42.養育的意思|漢典“養育”詞語的解釋

養育 詞語解釋. 解釋. ◎ 養育yǎngyù. (1) [bring up]∶撫養. 養育子女. (2) [breed;foster;nurse;nurture]. (3) 經過撫養、教育使[人] 成長. (4) 飼養動物. 於 www.zdic.net -

#43.养育的同义词|事实怪物

名词. 1.教育、继承遗产: 用法:在一个人性格形成时期获得的财产; 2.这些形容词均有“教养,养育,养育”之意: 用法:帮助某人成长为社区认可的一员;"他们争论先天和后天 ... 於 www.shpantz.com -

#44.《元曲选》同义词研究 - Google 圖書結果

0166 166 1110 1716 1700 11 4 176 1110 章选择表“皇帝” “百姓祖先儿孙丈夫“妻子坟墓书籍天空计谋”义的 10 组名词;第四章选择表“看“拿“卖” “吃” “养育“呼喊“征伐“烈 ... 於 books.google.com.tw -

#45.养育的近义词(养育什么意思) - 大学教育网

1、 养育的同义词:养育、培育、孕育; · 2、 育儿,中文词汇。拼音:y ng y ,基本解释:养,养孩子;通过抚养和教育使[一个人]成长;饲养动物; · 3、 举 ... 於 nitnews.nyist.net -

#46.养育的读音 - 词语大全

养育 的同义词 · 养殖 · 繁育 · 培养 · 放养;抚养 · 拉扯 · 养活 · 扶养 ... 於 ciyu.wx6.org -

#47.如何養育困難和不尊重的青少年 - 壹讀

許多父母可能會認為「難」和「不尊重」只是「少年」的同義詞。這些屬性在青少年時代非常普遍,以至於父母可能會認為不良行為是他們必須承擔的十字架, ... 於 read01.com -

#48.“養”的近義詞是什麼,栽培的近義詞是什麼 - 貝塔百科網

釋義:1. 撫育,供給生活品:養育、養家。 2. 飼養動物,培植花草:養花、養殖。 3. 生育,生小孩兒 ... 於 www.beterdik.com -

#49.養育的近義詞? - 雅瑪知識

養育 的近義詞? · 1. 撫育,供給生活品:~育。贍~。撫~。~家。 · 2. 飼養動物,培植花草:~花。~殖。 · 3. 生育,生小孩兒。 · 4. 撫養的(非親生的): ... 於 www.yamab2b.com -

#50.养育词语 - 百度一下

养育 的解释|养育的意思|汉典“养育”词语的解释 · 养育词语的意思及同义词 · 养育- 词语- 成语- 百度汉语 · 养育解释和意思- - - 词语 · 形容父母养育孩子的成语- 四字词语- 成梦 ... 於 g13.baidu.com -

#51.关于养育的同义词详解_养育前面加什么形容词 - 精灵灵

养育,汉语词汇。拼音:yǎng yù英文:bringup基本解释1. [bring up]∶抚养养育子女2. [breed;foster;nurse;nurture]3. 经过抚养、教育使[人] 成长4. 饲养动物。 於 www.jinglingling.com -

#52.养育的近义词有哪些 - dmpxs

养育 的近义词有哪些,养育的近义词是什么呢- 百度知道,这是2个字生字开头的词语,以生字开头的同义词,生养的同义词解释是生养生育怎样运用同义词生养 ... 於 dmpxs.cc -

#53.养育的选择|养育的同义词 - 工作总结

【养育的拼音】:yǎng yù【养育的意思】:抚养和教育。【养育的同义词】:抚育养育造句1、我们永远不会忘记养育我们的祖国。2、父母养育我们长大, ... 於 m.jmzhongda.cn -

#54.俗諺»五畫 - 臺灣閩南語常用詞辭典

指生育孩子簡單,養育孩子困難。 生狂狗食無屎。 Tshenn-kông káu tsia̍h bô sái. 比喻處事不可操之過急。 生的請一邊,養的恩情較大天。 Senn--ê tshiánn tsi̍t pinn, ... 於 twblg.dict.edu.tw -

#55.養育的反義詞是什麼

... 在線反義詞詞典,反義詞查询,反義詞例句,反義詞解釋,反義詞|同義詞|拼音|語法|解釋|造句|例句|出處|反義詞|多語翻譯|詞語辨析|詞語辨形|相關典故|相關詞語. 於 www.fanyici.org -

#56."養育"的意思

養育 的解释是:[ yǎngyù ] yǎngyù撫養和教育:~子女│~之恩。...,點擊查查權威在線詞典詳細解釋養育的解釋、意思、同義詞、反義詞和造句。 於 tw.ichacha.net -

#57.長大 - 查詢結果

同義詞 「大1(0610)」. 英文對譯. mature, 00170705V, , grow. 例句. 1、, 父母在養育孩子的過程中,看見孩子慢慢的<長大>,非常歡喜。 於 cwn.ling.sinica.edu.tw -

#58.「養育」の類義語や言い換え・同義語 - 類語辞典

養育 の言い換えや別の言い方。・意義素類語子供の頃の扱われ方の結果として得られる特性養育人を社会に受け入れられる一員として育てること躾 ・ 教育 ・ 育成 ・ 育ち ... 於 thesaurus.weblio.jp -

#59.养育-翻译为法语-例句中文 - Reverso Context

使用Reverso Context: 营养和教育, 养育子女, 子女养育,在中文-法语情境中翻译"养育" 於 context.reverso.net -

#60.撫養的近義詞是什麼? - 快找題

養育 [yǎng yù]. 生詞本. 基本釋義詳細釋義. 1.經過撫養、教育使[人]成長2.飼養動物. 近反義詞. 近義詞. 哺育孕育撫養. 百科釋義. 基本信息詞目:養育拼音:yǎng yù ... 於 info.kuaizhaoti.com -

#61.养育的近义词是什么 - 第一范文网

近义词网为你解答:养育的近义词是什么?(迄今共收录2个养育的同义词). 养育的近义词:哺育、捕鱼. 【近义词解释】. 以下是“养育的近义词”(应用范例和释义说明)的 ... 於 www.diyifanwen.com -

#62.不丢的同义词- 头条搜索

扶持、养育的功劳。 奉公守法:奉:奉行;公:公务... 丢车保帅:象棋比赛的战术。比喻牺牲比较重要的东西保护最重要的。 保家卫国:保卫家乡和祖国。 陈保之劳:保:保护,养育。 於 m.toutiao.com -

#63.nourish - Yahoo奇摩字典搜尋結果

nourish. 提供營養,給養,養育 ; nourished. nourish的動詞過去式、過去分詞 ; nourished. 滋養的 ; nourish sb on sth · 用…哺育某人 ; nourish hope in one's heart · 懷有希望, ... 於 tw.dictionary.yahoo.com -

#64.养育的近义词及造句 - 5068教学资源网

... 大家推荐的是养育的近义词,仅供参考。 养育的近义词哺育、抚养、孕育养育的造句1 即使养育的近义词你飞黄. ... 老牛舐犊的近义词|反义词|同义词. 於 m.5068.com -

#65.养育的意思,养育的近义词,反义词,造句- 词语词典 - 品诗文网

2019年7月4日 — 养育的意思:抚养和教育养育的近义词,养育反义词,养育的造句. ... 经济之道·信誉·“有义薄利”结硕果 · 《打搅打扰》同义词与近义词 · 《浪子》哲理故事 ... 於 www.pinshiwen.com -

#66.每日學正字一生寫正字- 豢養和圈養只能是共同有“養”的意思

豢養和圈養只能是共同有“養”的意思,不是同義詞,更不能隨便甚麼情況都用這兩個詞 ... 後來時代變化現在不會有這個意思,只留有精心照顧或者養育馴養的意思,如果丟在 ... 於 m.facebook.com -

#67.養育是什麼意思,養育的解釋反義詞近義詞英文翻譯-國語詞典

養育 是什麼意思,養育的解釋,養育的反義詞近義詞,養育的意思,養育的英文翻譯中翻英,養育詳細解釋,養育相關詞語。 於 iccie.tw -

#68.扶養- 教育百科| 教育雲線上字典

同義詞 :. 撫養、養育. 詞條來源:. 教育部閩南語辭典_扶養. 授權資訊:. 資料採「 創用CC-姓名標示- 禁止改作臺灣3.0版授權條款」釋出. 相關閩南語 扶養、養育. 於 pedia.cloud.edu.tw -

#69.反義詞|多語翻譯|詞語辨析|詞語辨形|相關典故 - 近義詞查詢

... 實用近義詞,在線近義詞詞典,近義詞查询,近義詞例句,近義詞解釋,近義詞|同義詞|拼音|語法|解釋|造句|例句|出處|反義詞|多語翻譯| ... 搜索結果:與養育有關的近義詞. 於 www.jinyici.org -

#70.养育的解释及意思-汉语词典| 你不知道的歷史故事 - 諸葛亮

奉養父母注音 · 養育意思 · 養育之恩注音 · 養育注音 · 養育同義詞 · 奉養 · 刻苦 · 養育英文 · 養育日文 · 刻苦意思. 前往养育的解释及意思-汉语词典. 2022-05-20 ... 於 historyslice.com -

#71.養育注音在PTT/Dcard完整相關資訊| 健康急診室-2022年3月

關於「養育注音」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 養育- 教育百科卷三三》:「我雖無三年養育之苦,也有十五年抬舉之恩,卻休忘我夫妻兩口兒。 ... 注音:. 於 1minute4health.com -

#72.养育焦急商量合适的同义词(同义) 真实昂贵享福慎重的 ...

养育 焦急商量合适的同义词(同义) 真实昂贵享福慎重的反义词(反义). 升学. 还没有回答哦~. © 2022 SOGOU.COM ... 於 wenwen.soso.com -

#73.养育近义词 - 语文迷

近义词,是指词汇意义相同或相近的词语。关于养育词语的近义词是什么呢?如何使用养育造句呢?以下是小编收集整理了养育近义词,供大家参考借鉴, ... 於 www.yuwenmi.com -

#74.养育的近义词 - 古诗句网

养育 的近义词有:哺育,培育,养育[yǎng yù]的解释:养育养育,汉语词汇。 拼音:yǎng yù 英文:bringup 基本解释1. [bring up]∶抚养养育子女2. 於 www.gushiju.net -

#75.养育栽培的近义词 - WeiSearch

《养;养育》同义词与近义词【同】 都是动词;都有抚养、培育的意思;都是中性词;都能作带宾谓语; ... 2养殖近义词汉语:养殖, 繁育, 培养, 放养, 养育法语:élever, ... 於 weisearch.cc