餓鬼道原因的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦嘉柏‧麥特寫的 癮,駛往地獄的列車,該如何跳下?【2022增訂版】:沈迷於毒品、菸癮、酒癮、工作或是古典音樂唱片,某種程度的強迫症、焦慮、執意,都可能是成癮 和KimaCargill的 過度飲食心理學:當人生只剩下吃是唯一慰藉都 可以從中找到所需的評價。

另外網站六道[佛學術語] - 中文百科知識也說明:佛教六道是指天道、修羅道、人間道、畜生道、餓鬼道和地獄道,六道是欲界眾生的棲居地,如果不能證悟成 ... 正由於此原因,我們求生於淨土中,而不求生於天界享樂。

這兩本書分別來自新自然主義 和野人所出版 。

輔仁大學 宗教學系 鄭志明所指導 沈家弘的 當代臺灣佛教施食儀軌研究:以《大甘露門施食要集》為例 (2021),提出餓鬼道原因關鍵因素是什麼,來自於大甘露門施食要集、佛教儀式、施食、法華寺、劉智雄(劉祖基)、釋真常。

而第二篇論文佛光大學 宗教學研究所 姚玉霜所指導 陳文娟的 瀕死經驗與中陰身之研究 (2020),提出因為有 意識、靈魂、輪迴、瀕死經驗、中陰身、兒童前世記憶的重點而找出了 餓鬼道原因的解答。

最後網站生死之輪--六道輪迴圖釋義開示則補充:如果我們生在地獄道、餓鬼道或畜牲道,所受之苦是我們現在根本不能想像的,所以 ... 他的出名有兩個原因:一是他的醫術高明;第二是因為他對舍利弗尊者的恭敬為人讚頌 ...

癮,駛往地獄的列車,該如何跳下?【2022增訂版】:沈迷於毒品、菸癮、酒癮、工作或是古典音樂唱片,某種程度的強迫症、焦慮、執意,都可能是成癮

為了解決餓鬼道原因 的問題,作者嘉柏‧麥特 這樣論述:

心理學必讀教科書 「癮」,是罪?是病?還是一種傷痕? 獲頒加拿大最高榮譽平民勳章的嘉柏‧麥特GABOR MATÉ對成癮感性而科學的診斷 ▶ 2022增訂 專訪:選書人/精神科醫師/前成癮者 再版推薦序:支持&推動大麻合法化 ▶ 《波特蘭旅館》的人們 一個成癮者之所以造成,以及他所面臨的困境,從來不只有藥物問題。 波特蘭旅館是加拿大一個提供協助與支持藥(毒)癮者的計畫,在爭議聲中堅持提供成癮者戒毒用藥品、精神科藥物和愛滋病藥物,以及成癮者同時也迫切需求的其他醫療診治、食物、各種生活打理與重建社交生活。 這過程從圈外人看總認為沒有意義。因為進出旅

館的人們往往反覆再反覆的出現,直到死去。 ▶ 癮,它來自於試圖改善生活體驗,而這通常有其雙面性 然而,從科學的角度來探討,或許能消弭一些常見的誤解。 成癮無關乎身份或地位,癮的對象可能是物品或行為,它可以是工作狂、無法節制的購物、運動、或整形、甚至一般人不自覺是癮的收藏(作者即是古典音樂唱片成癮),也可以是菸癮、藥癮、毒癮。 這是一種希望改變平常生活的要素,當人沈迷於造就情緒上的衝動,並滿足渴望的瞬間,就是癮帶來的樂趣所在,在這行為造成妨礙或傷害而難以停止時,就是上癮了。 但無論是波特蘭旅館流連於不同藥癮的底層人們,或者是一般的人們,成癮是人的問題,藥物不是

主因。 美國研究報告指出在戰場上,隨處可見的屍體和敵方攻來的壓力雙重夾擊造成使用藥物並成癮的士兵佔了一大部分。而這其中回國的士兵中成癮者高達20%,但他們出發前達到成癮標準的卻不到1%。 ▶ 成癮者追求的,只是腦部的化學物質 麥特醫生試圖透過腦部造影一窺腦部運作樣貌,並對照大規模的研究結果檢視何種遺傳特性導致成癮、以及生活經歷如何影響成癮者的腦部路徑。 無論是購物、開車、性、飲食、運動等等,無論是出於天性或刻意作為,跟藥癮者腦內啟動的部位是相同的。然而上癮並不是好比病毒入侵身體,其源頭是一套複雜的神經和情感機制。成癮並不是一種疾病,把成癮看成疾病都是縮小他的醫學問

題。 更具體地說,成癮者不是對上癮的事物成癮,他們耽溺的是多巴胺和腦內啡所給予的反饋,由於腦內多巴胺系統與腦內啡系統變得不敏感、失去正常調節與運作迴路等因素,因而陷入看不見終點的渴求。然而借助化學物質產生的「嗨」的感覺後,也會對腦部造成長期影響,如此惡性循環,被改寫的大腦讓人猶如墮入餓鬼道,驅動著成癮者深陷難以填滿的渴望或空虛: ● 當藥物駕馭了成癮者未發育完成的腦部機制,一位成癮者自述:對外展現出來的自我,就是一個一直被拘束的小孩。他的行為和腦部幾乎無法發展成熟。 ● 多年受到藥物影響後,成癮者的眼窩額葉皮質鼓勵他採取自我傷害的活動。 尼克,從小和他的雙胞胎兄

弟一起被他們的父親不斷碎念垃圾等負面用語。他的雙胞胎兄弟在青年時期因不堪負荷選擇結束自己的生命。而尼克,長大後成為了成癮者。 科學文獻幾乎一致認為藥物成癮是慢性腦部症狀。對類風濕性關節炎患者,沒有人會去指責他們的關節炎復發,其中道理就在於復發就是慢性疾病的特徵之一。 ▶ 成癮歷程時常來自於幼年經歷、與生活的高度壓力 然而成癮不是無端產生的,麥特醫生對於容易成癮的敏感個體,其成癮人格有了精闢的評語:愛的劣質替代品。 就如同一個天才若降生在沒有語言的世界,可能終其一生也不會講話。腦部神經連結與迴路的建立,極大部分受到環境的影響。作者認為成癮亦然。 嬰兒孩童時期

所建立的情感將影響成人後的大腦;對於有長期重度物質依賴的成年人,多數在嬰兒或孩提時期面臨壓力或困境,導致成癮傾向在他們的腦在早期人生階段就被編碼了。即使對孩子疼愛有加,因為壓力或憂鬱無暇陪伴、撫觸孩子的父母,哪怕他們付出在多關愛,他們的負面情感模式仍舊會影響子女的腦部發育。 然而成癮者往往無法看清這源頭與童年經歷的關聯,甚至不敢面對過往遭遇。 作者嬰兒時期曾差點餓死在布達佩斯貧民窟,而其外祖父母則死於奧斯威辛集中營的毒氣室。而在布達佩斯貧民窟時,作者母親更是常常不下床,直到嬰兒時期的作者大哭才下床照顧。嬰兒會大哭整天停不下來是因為,他們感受到父母的焦慮、困難,但不知道怎麼處理,

只能大哭。 ▶ 同理的好奇心是扭轉成癮絕境的起點 但可以慶幸的是,人腦也是有彈性的器官,即使是童年腦的發展「沒得選擇」的重度藥癮者,一些重要腦部迴路仍會持續發展。要重建成癮者的大腦,麥特醫生認為「正念覺察」可以打破這個迴圈。 成癮是脫離現實,為了逃避恐懼跟怨恨,而關注自己的心智,則可重新正視支配成癮行為的負面情緒。他的經驗中,成癮者時常把「我不知道自己是誰」掛在嘴邊,他建議要以出於同理的好奇心,關注發生在自己內在,重新定義自己。 ▶ 麥特醫生的戒癮心法4+1 「會跌倒的才是所謂『人』」。 麥特醫生認為要改變成癮,就是去做,去了解會復犯。這不代表戒癮失敗,而是

重新開始的契機。 【戒癮心法4+1】 1. 重新定義:有意識的觀照自己的衝動(當癮頭上來時)。 2. 重新歸因:檢視衝動的源頭(那些很早以前在腦部設定的神經迴路)。 3. 重估聚焦:當癮頭來時,選擇其他事務(也許只堅持5分鐘,又何妨)。 4. 重估價值:認識成癮衝動對生活造成的影響。 +1. 重新創造:尊重衝動,轉而表現成為創造力 本書特色 (一)以20個案例為主來探討上癮的基調 先介紹一般人所熟知的上癮,也就是所謂的毒癮。以溫哥華喜士定街的波特蘭旅館協會的住戶為主角,細細跟你道來他們的癮,其中最常見的就是毒癮,在那裡死於吸毒過量並不少見。接

著再把你導入他們會上癮的主因,有的是小時候被親人性侵、有的是忍受不了原住民祖靈在身邊無時無刻的親聲細語、也有的是來找親人卻被回饋一針,從此變成居民。 (二)大腦與成癮的關聯性 成癮並不是一種疾病,就算被抓去看醫生,只要你沒有接納你自己、沒有下定決心就無法戒。癮是當你專注於某件事情上很沈迷、很投入而超越了自己能支配的範疇,這是一種人體自行生產的化學物質。成癮的過程大同小異,唯一不同的是,你是沈迷於工作?毒品?購物?遊戲? (三)成為自己「出於同理好奇心」的朋友,不再自我譴責 這個社會給予的不成文的規定有很多,戒癮的第一步就是不要再責怪自己了!你應該要做的是愛自己、尊重自己

,出於關愛、接納、好奇心與開放性來包容自己,只有自己真的開始認識自己的時候才是成功戒癮的第一步。 專業推薦 邱太三 亞洲大學財法系講座教授 李菁琪 北冥有魚國際法律事務所主持律師 李政家 功能神經學專家 何榮幸 《報導者文化基金會》執行長 阮橋本 《倒著走的人生》暢銷書作者 鄭光男 光能身心診所院長 鄧惠文 精神科醫師/榮格分析師 譚熺賢 那可拿新生活教育中心總裁

餓鬼道原因進入發燒排行的影片

本集主題:「便所:從排泄空間看日本文化與歷史」介紹

訪問編輯:莊琬華

內容簡介:

以前的日本使用的噗通廁所,味道會刺得人眼睛發疼。

日本最古老的廁所是何時形成?

以前可以和馬同住屋簷下,但廁所卻在屋外?

廁所女神是美女,而且還有專屬神符,千萬別亂貼!

公共廁所太華麗,讓人誤認為時尚咖啡館!

如果有豬在下面等著吃人的排泄物,這樣還能順利上廁所嗎?

原以為不足掛齒的排泄空間,卻以意想不到的方式影響人類生活與文化發展

在日本,從繩文時代的遺跡中挖掘出糞石(大便形成的化石),可以推斷出當時的人將靠近生活場所的貝塚或垃圾場附近,當作排泄場所。當時人口密度低,若是讓大自然進行分解作用,並不會引起環境污染,但是隨著時代進步,人們很可能在共同的默契下,將某個特定地點當作排泄場所,也就是決定了廁所的位置。

奈良時代,開始使用「廁」字作為便所的名字。「廁」字源自於「川屋」的說法,目前最具說服力。一般認為,搭建在河上的「屋」,即是指「棧橋式廁所」。平安時代的畫卷《餓鬼草紙》裡,描繪男女老幼正在大小解時,有伺便餓鬼群聚其間的情景。

之後再經歷室町時代、江戶時代、到現代,人口越來越多,排泄物的量也越大,並隨著處理技術的發展,或許已經讓人很難想像古早時代的廁所,以及古人方便的方式。

這本書除了介紹廁所的歷史、構造的演變之外,還有每個時代饒富趣味的便所知識。例如江戶時代,排泄物可以賣錢;在河川上航行的「用船」,功能就在運送屎尿;在世界各地都已十分普及的衛生紙,人們也都養成用紙擦拭屁股的習慣。但是,還是有某些地方用紙以外的物品擦拭屁股,而且仍有用手擦屁股的人;日本能將日本浴廁文化推廣到全世界的原因;下水道建設、馬桶普及,卻間接使耕作的土地缺乏養分,而容易地力枯竭;英國伊莉莎白女王連自己的味道都無法忍受,竟然是馬桶誕生的重要關鍵人物……

與每個人大大相關的小小空間,蘊藏了超乎想像的世界。

作者簡介:屎尿.下水研究會

隨著淨化槽和下水道的普及,抽取、處理水肥等工作範圍日漸縮減,一群有志之士有感於廁所、糞尿相關歷史和技術成果很可能逐漸遭人淡忘,因而於一九九八年成立了屎尿.下水研究會,後來歸屬於(NPO)日本下水文化研究會。現在會員達二十名,其中包含馬桶的設計者、糞便處理研究者、下水道與清掃業務的行政人員、紙類研究者、教育相關人員、衛生紙相關業者、顧問等。

當代臺灣佛教施食儀軌研究:以《大甘露門施食要集》為例

為了解決餓鬼道原因 的問題,作者沈家弘 這樣論述:

摘要 《大甘露門施食要集》是日據時期法雲寺派下釋真常法師所編纂的施食儀軌,此儀軌結合了「瑜伽焰口」及「蒙山施食儀」,初期僅為臺中后里毘盧寺僧人所用。釋真常法師圓寂後,其弟子臺中市法華寺劉智雄(或稱劉祖基居士)校訂,後由妙禪法師修訂,最後為林錦東居士(宗心法師)發心贊助流通。在劉智雄的努力教學與弘傳之下,《大甘露門施食要集》由臺中寺院逐漸流傳至全臺,主因其內容精簡扼要,便於入手學習,因此也成為早期臺灣在「瑜伽焰口」未普及以前,民間佛寺和地方宮廟等啟建施食法會的主要儀軌。 本論文將研究《大甘露門施食要集》的形成與演變,並

進一步探究閩臺佛教儀式之傳承與交流,和法雲寺儀式傳承系統。在《大甘露門施食要集》的經典依據中,將針對釋真常法師的生平、法嗣傳承和其所依據的經典儀軌做進一步文本比較,此外也將說明臺灣本土在施作《大甘露門施食要集》之演法系統。 關於《大甘露門施食要集》的儀式分析,本文將針對其儀軌文本、儀式演法、梵唄唱誦方式做相互的比較參照,並將介紹施食儀式中之密教色彩、施食法器和儀式音樂。另關於儀式演法的現況以及田野調查部分,本文也將介紹具有特色的儀式場域,並進一步論述佛教與臺灣本土信仰對鬼神觀念的現況與歧異。 本文亦將深度闡述施食法會的功能意涵和生命關懷、探討經懺佛事的利弊、佛教施食法會中儀式常見的

訛誤現況、儀式的功能分類,以及大甘露門施食儀式之特別的生命關懷。末論說明臺灣本土佛教施食儀式的特殊現象以及田野工作窒礙難行的問題,反思和釐清相關問題,以策進未來開展新研究議題之契機。

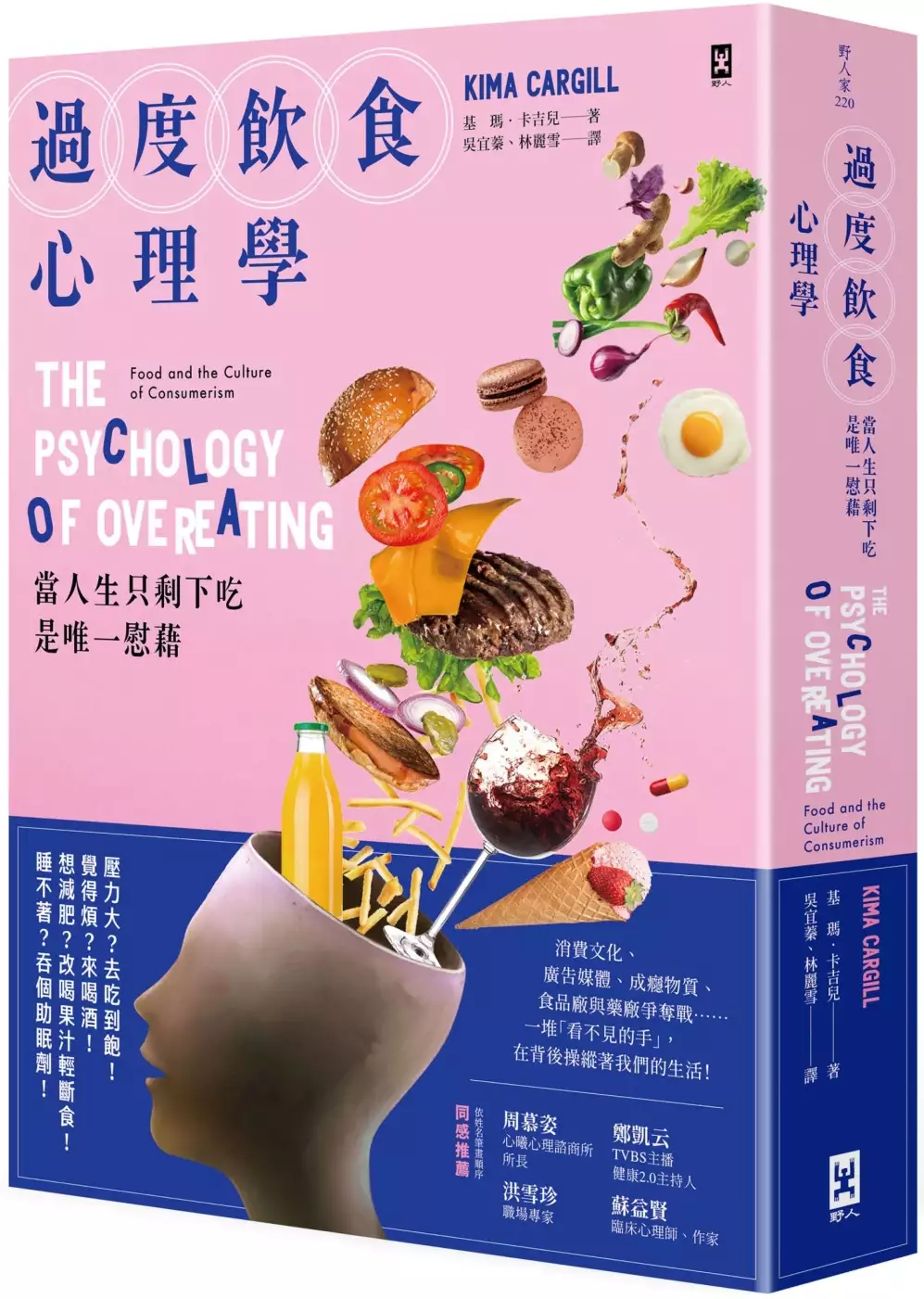

過度飲食心理學:當人生只剩下吃是唯一慰藉

為了解決餓鬼道原因 的問題,作者KimaCargill 這樣論述:

壓力大?去吃到飽! 覺得煩?來喝酒! 想減肥?晚餐改吃零脂優格! 睡不著?吞個助眠劑! 為什麼我們的人生, 似乎都用「吃」來解決所有問題? 作者基瑪‧卡吉兒跨學術研究與臨床分析,透過親自診斷的無數個案,解開我們為什麼會陷入「狂吃」的病態消費之中。 想減肥?一「吃」就搞定! 我們都知道,最簡單、最有科學根據的減重方法就是「少吃一點」,但為什麼就是做不到呢?其實我們的目光,早已被一則一則光鮮亮麗的廣告所吸引: ●阿金飲食、生酮飲食 ●食物調理機、現榨果汁機 ●能量棒、代餐、運動飲料……

時下最流行、噱頭性十足的商品,再加上網紅推薦文、開箱影片將我們給淹沒,於是我們藉由更多的「過度消費」來解決過重、肥胖的問題,彷彿只有砸大錢,才能得到健康和苗條。 花錢吃吃喝喝,成為我們不快樂時的唯一解藥 各大廠商業者更以此作為賺錢的武器──食品廠製造高度可口食品,讓我們變胖;標籤上的「天然」「低脂」等標語,促使我們吃更多;各種時尚飲食、減重食譜狂銷……業者的火藥庫裡,永遠都有最新的花招、力量強大的成分,我們還抵擋得住嗎? 問題是,當吃下肚的東西,代表了身分地位;當不購買時下的東西,就會被邊緣化;當你沮喪、焦慮、孤單的時候,沉溺於食物

裡,是人生中唯一的慰藉……你還能不去消費嗎? 過度飲食,不僅是我們唯一負擔得起的平價奢侈,也是我們在這個變態的消費文化下,表達痛苦的極端方式。 消費文化、廣告媒體、成癮物質、食品廠與藥廠爭奪戰…… 一堆「看不見的手」,在背後操縱著我們的生活! 同感推薦 (依姓名筆畫順序) ★周慕姿│心曦心理諮商所所長 ★洪雪珍│職場專家 ★鄭凱云│TVBS主播、健康2.0主持人 ★蘇益賢│臨床心理師、作家

瀕死經驗與中陰身之研究

為了解決餓鬼道原因 的問題,作者陳文娟 這樣論述:

筆者於無意間注意到,瀕死經驗的某些特點,似乎與佛教中陰身的一些境相非常相似。因此,期望藉由蒐集、整理佛教典籍中有關中陰身的資料,再綜合科學、哲學等前人及學者專家們,研究瀕死經驗所提出的觀點予以整合、分析,並探討兩者之間是否存在關聯性。此外,生、老、病、死是生命不可避免的過程。然而,人們長久以來,由於對死亡的不了解及恐懼,而無法安住於當下的人生。因此,筆者亦希望藉由本研究,增進對生命存在的意義及死亡本質的了解,進而免除對死亡的恐懼而能善用生命,活得快樂,死得安詳。本論文的研究採參考前人研究成果、專書、期刊等,將所蒐集到的各種資料,及專家學者的論點,做系統性的分析歸納、整合比對和闡述,進而提出研

究心得。由於瀕死經驗案例的不易取得,且涉及個人隱私保護的限制,故本研究將採蒐集各方來源資訊中,已公開分享的瀕死經驗內容,作為研究參考的資料來源。研究結果如下幾點心得:一、生命的主體是心意識;俗稱靈魂;並不隨肉體毀損而消逝,而是轉化成另一種存在的形態。二、經諸多著名專業人士,長期且縝密的科學研究,證明了瀕死經驗存在的真實性。三、針對腦部功能受損、失智,意識經長期喪失後於死前的神奇復原的個案,以及天生缺乏大腦組織,卻具正常生活、高認知功能的人們的研究證明。意識並非直接由大腦所產生。四、對具有前世記憶、天生胎記或天生殘缺兒童的調查研究結果顯示,意識(靈魂)是不滅的,是輪迴轉世的主體。五、中陰身的種種

境相徵兆與瀕死經驗之間,確實存在著許多顯著的雷同,故推論兩者之間存在關聯性,但其關聯性究竟為何,則尚待進一步的特殊研究。

餓鬼道原因的網路口碑排行榜

-

#1.佛說:8種相的人,將轉生餓鬼道! - 壹讀

餓鬼道 是六道之一。 餓鬼道的眾生受到饑渴的苦報,由於他們業力不同,所受果報不同,而有勝劣。 ... 眾生輪迴的原因就是由於行為造作的業力使然。 於 read01.com -

#2.墮餓鬼道十種原因 - 佛教大日網

5月飛大阪. APP積分賽現正激戰中. 免費下載. Jun 20, 2019 09:48. 墮餓鬼道十種原因. 216. 請往下繼續閱讀. 創作者介紹. 創作者佛教大日網的頭像 社群金點賞徽章. 於 maitiriya888.pixnet.net -

#3.六道[佛學術語] - 中文百科知識

佛教六道是指天道、修羅道、人間道、畜生道、餓鬼道和地獄道,六道是欲界眾生的棲居地,如果不能證悟成 ... 正由於此原因,我們求生於淨土中,而不求生於天界享樂。 於 www.easyatm.com.tw -

#4.生死之輪--六道輪迴圖釋義開示

如果我們生在地獄道、餓鬼道或畜牲道,所受之苦是我們現在根本不能想像的,所以 ... 他的出名有兩個原因:一是他的醫術高明;第二是因為他對舍利弗尊者的恭敬為人讚頌 ... 於 www.b-i-a.net -

#5.【佛學常識】餓鬼道(三惡道之一)

餓鬼道 的眾生,智力足以瞭解佛法,不似畜牲般愚癡。前述之地獄及地獄道眾生,除了佛陀等聖眾可以見到外,我們凡夫若非身墮其道中便不會看到 ... 於 buddha.origthatone.com -

#6.三惡道的業因... - 淨空老法師專集網www.amtb.tw - Facebook

三惡道的業因一定要知道,佛講得很清楚,總的原因就是貪瞋痴慢疑,這五毒。貪心是餓鬼道,鬼是貪,人要是貪婪,跟鬼就特別有緣,他感應。愚痴是畜生,愚痴是真妄、邪 ... 於 www.facebook.com -

#7.般若波羅蜜 【佛以佛眼觀世間六道苦】白話公案

道眾生飽受生老病死苦;餓鬼道眾生則多是住於糞廁、林邊,咽喉細如針孔,饑渴難忍 ... 於是佛陀入於甚深禪定中,再度觀察眾生不斷生死輪迴受苦的原因,發現這一切都是 ... 於 sunnyvale.ctzen.org -

#8.餓鬼道眾生看到的極樂世界,那裡的佛菩薩全都 ... - KOMICAの箱

佛經不是有記載人在休幹的時候,會有些鬼來吸精氣。那宇宙會出現淫獸也是可能的..這就為什麼很多宗教對性慾要採取禁慾的原因,避免變成淫獸。 於 a24250308.blogspot.com -

#9.地藏經:這三種行爲乃是餓鬼道的習氣,遇到請一定小心 - 人人焦點

而且和畜生道的愚癡以及地獄道的嗔怒入道不同,餓鬼道最大的種子是「貪」——貪得無厭的貪,他們前世絕不是笨人,相反倒有些精明的過了頭,爲了一己之私而 ... 於 ppfocus.com -

#10.十法界精解系列餓鬼法界 - 中華民國宣揚道德協進會

00:02:47 現在就是第二階段; 00:02:48 三惡道的當中地獄再上去就是餓鬼道 ... 00:23:11 是什麼原因有的惡鬼有那個福德; 00:23:17 假使說生前有一個人; 00:23:22 他的心 ... 於 v2.dao365.tw -

#11.餓鬼吞不下食物原來前世做了這些事 - Pinterest

這時諸餓鬼看到尊者目連,都起了恭敬心,向尊者請問自己受報的因緣。 一個鬼問道:“我經常頭痛,到底是什麼原因?” 目連回答說:“你前世為人時,喜歡用 ... 於 www.pinterest.com -

#12.臺灣心理治療暨心理衛生聯合會電子報第82期

因此,比較有可能會與人類溝通的五趣眾生,就只剩下餓鬼道眾生了。 ... 但追究這種現象之所以存在的原因,除了是一般人對生命實相的無所知這個因素之 ... 於 www.tap.org.tw -

#13.業報因果說什麼? - 香光莊嚴

而苦樂、罪福等皆由前世所造,業是令自我不能解脫的原因,所以必須以極端的苦行 ... 中等程度的十惡是餓鬼道的業因,如過份的慳吝,見人受難卻不肯稍加援手、偷盜公物 ... 於 www.gaya.org.tw -

#14.(39) 餓鬼—擅用僧物得餓鬼報

看見地獄眾生受寒熱燒殺之苦,餓鬼道的眾生受飢渴燃燒之苦;傍生互相啖食役使之苦, ... 費用化了不少財物(師言:後來他自己享用的原因可能也覺得全是自己化緣所得。 於 www.theqi.com -

#15.三惡道進去容易,出來很難! - 勤學佛堂

三惡道進去容易,出來很難! 佛提醒我們,惡道可怕。這是經上講的三惡道,惡道很容易進去,很難出來。三惡道是什麼樣的原因形成的?佛告訴我們,餓鬼 ... 於 chrischao421953.pixnet.net -

#16.略說三十六種鬼道境界與成因【第四集】 - 吉祥洲- 痞客邦

《正法念處經》記載:餓鬼道眾生可分三十六種。由於所造的因不同,果報也各不相同,今摘錄如下,令學佛行者引以為鑑,同時應廣發慈悲心勸誡與我們有緣 ... 於 dr688cv246.pixnet.net -

#17.眾生為何在世間輪迴不已115-7-3

而在說明造成眾生心無法明淨的原因之前,師父首先對「輪迴世間」做了精闢的闡明。 ... 人、阿修羅、畜生、餓鬼、地獄等六道,有時也講五趣,則是將阿修羅道歸為神鬼。 於 www.ddm.org.tw -

#18.貝諾法王高雄中心開示

... 修行佛法,一切的父母一定要放在我們的心裡,感同身受來幫助這些父母的原因來修行佛法。 ... 所有的六道裡面,包括地獄道、餓鬼道,各有各的痛苦,都一直在受苦。 於 www.palyul-center.org.tw -

#19.無題

本期帶您一起入「道」、訪「道」。 ... 無財無福是不自由的餓鬼;少財少力的是依附草木的鬼神;多財大福的是自由大力的 ... A:以佛法的觀點來講,做夢有很多原因。 於 www.ddc.com.tw -

#20.《業報迷蹤-15》【俱舍胎卵濕】 - 台大獅子吼佛學專站

觀第二道無量餓鬼, 略而說之,三十六種,及觀業行,亦如實知。』 ┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴ 接下來世尊要修行者觀察畜生道的 ... 於 buddhaspace.org -

#21.buddhism introduction

六道輪迴. 天、人、阿修羅、畜生、餓鬼和地獄。( 不是佛教自創的學說) ; 四聖諦. 苦諦、集諦、滅諦、道諦 ; 八正道. 正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定. 於 home.nutn.edu.tw -

#22.028 第六課三途 - 星雲大師全集

有五種業因得畜生報:犯戒私竊、負債不還、殺生、不喜聽受經法、常以種種方法阻礙他人舉辦齋會等。 2.餓鬼:常飢虛,恐怯多畏,故名餓鬼。餓鬼有三種障礙,故不得飲食。 於 books.masterhsingyun.org -

#23.萬佛城方丈盂蘭盆法會前夕開示

談到大目犍連尊者的母親墮落所在的餓鬼道,一般人都以為六道輪迴中的鬼道 ... 之所以造成她做這些愚癡的事的原因很多,但主要原因是因為她不知道人生 ... 於 www.cttbchinese.org -

#24.無量壽經(二次宣講)【第87集】-數位圖書館 - 華藏淨宗弘化網

這要追溯到根本的原因還是福薄、善根少,正如同《彌陀經》上講的,「不可以少善根 ... 再看那惡道,這惡道是餓鬼道,鬼道我們世間一般人都說,人死了就做鬼,其實六道 ... 於 edu.hwadzan.com -

#25.鬼、孤魂野鬼、土地公、城隍是屬於哪一道? - 大慈恩譯經基金會

琰魔王掌管「地獄」與「餓鬼道」嗎? 解答法師:釋性忠. 1、2:所謂的「鬼」,多數屬於六道輪迴當中的 ... 於 www.amrtf.org -

#26.墮三惡道(地獄,畜生,餓鬼)和生三善道(阿修羅,人道,天道)每一道 ...

墮地獄道的十種原因1、做最惡毒的行為。 2、講最惡毒的言語。 3、起最惡毒的心念。 4、認為人死如燈滅,沒有善惡輪迴和因果業報,它不過是勸人為善所 ... 於 pusadao.pixnet.net -

#27.韓愈墮餓鬼道 - kitt的天空- 痞客邦

章太炎先生在餓鬼道跟他見過面,跟他在一起談過。 ... 他說他在陰曹裡見到韓愈,許多歷史上的名人他都見到,而且都在餓鬼道,什麼原因? 於 kitt4232002.pixnet.net -

#28.學佛者應該重視墮落三惡道的業因 - 大乘淨土成佛之道

所謂六道輪迴,大家都知道,就是天道、人道、阿修羅道、餓鬼道、畜生道和地獄道等六道。(或將畜生道、阿修羅道合為一道,成為 ... (1)從地獄的名稱了解墮地獄的原因. 於 www.mpl-dj.com -

#29.修華嚴奧旨妄盡還源觀(閩南語配音)【第21集】-數位圖書館

因果是自然的法則,沒有起因,沒有原因,叫法爾如是。要追根究柢問它的起源,我們可以 ... 你願意在世間貪這一點小便宜,將來到餓鬼道、地獄道去受罪嗎?太不值得了。 於 edu.hwadzan.org -

#30.地獄道| 善知識Kalyāṇa-mittatā

據《慈悲地藏寶懺》所述,有旱魃鬼、怪鬼、餓鬼、厲志鬼、魅鬼、魘寐鬼、 ... 地獄為眾地獄中最為痛苦,皆因入此地獄無有出期,其名無間,原因有五:. 於 alaninhotse.wordpress.com -

#31.<<達摩一掌經:吃苦耐勞的餓鬼道>>文:鄭凜儀 - 鄭凛儀- 痞客邦

投身餓鬼道的原因有二種: 吝嗇不願佈施他人及犯下重大錯誤等惡業, 稱為餓鬼。 前世罪業不重, 但修福不夠仍不足以投入上三道, 比一般的鬼來得富貴, ... 於 beggy.pixnet.net -

#32.我們體內躲藏了很多地獄道和餓鬼道的眾生!

而人衰老的原因中,還有一種原因,是受到外在磁場的干擾。 ... 我們體內躲藏了很多地獄道和餓鬼道的眾生,這些眾生要維持生命,就要吸我們的精氣神, ... 於 vips.com.tw -

#33.17個餓鬼問前世因緣 - 無遠佛屆

一個鬼問道:我經常頭痛,到底是什麼原因?目連回答說:你前世為人時,喜歡用手杖打人的頭,所以現在受餓鬼報,將來還要受地獄 ... 於 oshios.pixnet.net -

#34.尊貴的仁欽多吉仁波切法會開示 - 藏傳直貢噶舉寶吉祥佛法中心

水和食物到了餓鬼道眾生的喉嚨前就化成火,無法下嚥;稍微有點福報的 ... 度,原因就是現在的人脾氣越來越不好,會造成台灣高溫有兩件事情:一是農曆7 ... 於 www.gloje.org -

#35.怎樣的業力會墮入餓鬼道 - iFuun

因果歷歷不爽,善與惡,福報與罪業,是並存的文/嘎瑪仁波切很多人以為,人死後都會變成鬼。佛教告訴我們六道輪迴,根據眾生的業力會在壽盡時去往該去的地方,... 於 www.ifuun.com -

#36.餓鬼事

八五近此八支道,以行善樂根,僧衣及團食,生活必需品,臥具並飲食,衣服與. 寢具。 八六比丘具戒者8,離貪多聞者,我皆為布施,不疑信佛教。」 八七 ... 於 dhammarain.github.io -

#37.鬼道眾生的故事-印度篇

餓鬼 果報. 禍從口出. 和尚遇鬼. 目犍連救母. 天狗食月. 魔鬼阿波羅. 王子和水鬼. 鬼買賣 ... 我一想到這些,就為眾生感到沉重與悲傷,這就是我哀愁的原因。」 「師父! 於 book.bfnn.org -

#38.鬼世界詳細揭秘(1) - 喇嘛網

接下來講鬼道的住處,在婆沙論裡面說,餓鬼有二住,一是正住二是邊住,餓鬼道有二 ... 很多民間的人不信佛的人,往往就是他們遭到一些不測之後,找不到原因,哎怎麼回 ... 於 www.lama.com.tw -

#39.仁清法師:為什麼不能障礙別人布施? - 念覺學佛網

這就是投生到餓鬼道的主要原因。以前完成這個講稿,講到鬼道眾生,鬼道特點的時候也講到了,餓鬼道主要還是貪慾。慳貪,慳貪不布施,並且是障礙別人 ... 於 nianjue.org -

#40.鬼月比較多鬼嗎?天天做這件事消惡業、為父母延壽|盂蘭盆|禁忌

... 請示該如何救母脫離餓鬼道;世尊告知目連尊者親母因毀謗三寶與不珍惜食物而墮落餓鬼道,唯有仰仗十方僧侶與眾生之功德,才能救脫親母出餓鬼之苦。 於 health.tvbs.com.tw -

#41.佛法中提到鬼道與鬼神的種類

三善道是天道、人道、阿修羅道,三惡道是畜生道、餓鬼道、地獄道。 ... 這一種叫作迷信,完全不懂什麼是三寶,因為別人的原因所以就相信了。 於 shamuschang.pixnet.net -

#42.六道(宗教術語):簡介,組成,地獄道,餓鬼道,畜生道 ... - 中文百科全書

因業力的牽引,阿修羅再次轉生可分為胎、卵、濕、化四生。卵生者身在鬼道,能以其威力,展現神通入空中;胎生者身在人道,投生的原因是原本在天道 ... 於 www.newton.com.tw -

#43.觀音山告訴您為什麼往生後會當鬼的原因 - 方格子

《正法念處經》記載:餓鬼道眾生可分三十六種。由於所造的因不同,果報也各不相同,今摘錄如下,令學佛行者引以為鑑,同時應廣發慈悲 ... 於 vocus.cc -

#44.佛教中的動物 - 靈性傳統。全球生態。香港環境

佛教一般認為生命有「六道」,包括天道、人間道、修羅道、畜牲道、餓鬼道、地獄 ... 成為必然的修行條件,如西藏地區的喇嘛們因地理原因不能茹素,並以牛羊為主食。 於 digital.lib.hkbu.edu.hk -

#45.寂靜法師:宇宙中最最重要的法則 - 宇宙觀佛道雙修協會

我們很多人都在探索,本來要找出原因的,只是因為智慧不夠,找錯了原因。 ... 佛法說貪心的人都會墮餓鬼道,在還沒有進入餓鬼道的時候,肯定是會出現 ... 於 www.viewheart.org.tw -

#46.帶你看看地球上真實存在的六道輪迴 - 菩提心

原因 非常荒謬,只因為沒有人將食物從貯藏中心運送出去。我覺得這一定就是餓鬼道,因為“囊頌”對餓鬼道的敘述裡提到,有些餓鬼即使有食物也吃不到;就在觸手可及的距離 ... 於 www.bodhixin.com -

#47.【畜生道】是什麼?什麼樣的人會投生畜生道? - 弘揚佛家思想

從餓鬼道受完以後來到畜生道酬償他的罪業。 墮落畜生的另外一種原因,是為還債而來。有些人因為前生借人錢物不還或是非理侵損 ... 於 www.fojia.me -

#48.三惡道 - Wikiwand

指三種不好的有情出生的處所,其中包含欲界六道中畜生道、餓鬼道以及地獄道三種 ... 的惡業為原因,導致必須往生該處長時節的時間承受種種苦;更嚴重的果報是:三惡道 ... 於 www.wikiwand.com -

#49.饑渴難耐的餓鬼道--台灣學佛網

在《餓鬼報應經》中,大目犍連尊者便應眾鬼的請求,告知他們受報的種種原因。比如有的鬼因曾以火燒豬羊牲畜,所以全身瘡爛而難以忍受者;有的則雖曾施予眾生飯食,卻又不讓 ... 於 big5.xuefo.net -

#50.慧眼觀六道

... 苦,地位較貧賤者還要受人訶斥,即便病苦逼迫,仍須四處為人做工,以求得溫飽;餓鬼道眾生則 ... 於是佛陀入於甚深禪定中,再度觀察眾生不斷生死輪迴受苦的原因。 於 dharmajewel.us -

#51.中元普渡民俗禁忌靈鷲山法師從佛教及科學角度探討 - 台灣好新聞

而根據《盂蘭盆經》記載,神通第一的目犍連尊者,見亡母生在餓鬼道,不得 ... 所謂「知其然,亦知其所以然」,探究每種禁忌的時空背景與形成原因,即 ... 於 www.taiwanhot.net -

#52.餓鬼道是真的存在!它們不能投胎,但會附體到人的身上!看看 ...

餓鬼道 #投胎#一禪太准了!你從哪一道投胎轉世而來,看你的長相就知道!看懂能早日脫離苦海https://www.youtube.com/watch?v=jPhCFM8tyOc你這輩子能賺 ... 於 www.youtube.com -

#53.甲、六道狀況- 頁面2 - 馬來西亞淨宗學會

畜生之死,很少得好死,都是被殺的,所以三途裡面畜生道稱為血途,都是流血而死。 「餓鬼」道:鬼道的種類也很複雜,可以分為三大類:多財鬼、少財鬼、無財 ... 於 www.amtb-m.org.my -

#54.餓鬼道中鬼王焦面大士是誰? - 人間福報

觀世音菩薩為了救度、教化餓鬼道眾生,因而示現面然大士的形象。 ... 在《雜寶藏經》記載,有人向佛請示,不管做什麼事都會失敗,這是什麼原因? 於 www.merit-times.com -

#55.創價學會御書、法華經、佛教哲學大辭典檢索網

[liu4 dao4] 謂十界中的地獄、餓鬼、畜生、修羅、人、天等六界。 ... <十法界明因果抄>引用種種經論,就出生於地獄、餓鬼、畜生、修羅、人、天六道的原因,作一闡明。 於 cht.sgilibrary.org -

#56.027 六道修行與精進-真佛宗TBSN

簡單講起來,天道也是很難修行,阿修羅道也很難修行。地獄、餓鬼、畜生,根本就沒有辦法修行。 天道不能修行的原因,因為是福報太大的關係。因為他的樂趣,佔了幾乎 ... 於 www.tbsn.org -

#57.大圓滿前行-7

餓鬼道 在餓鬼道的眾生有隱住的餓鬼和遊空的餓鬼,他們有外業障和內業障等等 ... 印度現在的佛法,除了一部份是印度少數民族自古保留下來的,最主要興旺的原因,反而是 ... 於 www.kathok.org.tw -

#58.福盡了,墮到哪裡去? - 社團法人佛教觀音慈善會

一入三途後患無窮,地獄罪受滿了到餓鬼道受罪,餓鬼道的罪受滿了到畜生道,畜生道多半去還債,債還完了這才再得人身。 得人身很快又墮地獄,什麼原因 ... 於 www.bgm.org.tw -

#59.執著、貪愛是六道輪迴的根本原因|淨空老法師開示.死生篇7

畜生道,餓鬼道,普通的人道,有四十九天的。所以四十九天是關鍵時刻,在這段時間裡頭,每天給他誦經、念佛給他迴向,他得好處,不生淨土也得好處,有這麼多人關懷他、 ... 於 www.amtb.tw -

#60.思惟餓鬼所有眾苦分五

思惟餓鬼苦者,謂諸習近上品慳者,生餓鬼中,彼. 復常與餓渴相應,皮及血肉悉皆枯槁, ... 一、略說:餓鬼道之因緣與相狀 ... “猛渴”即餓鬼苦受,此為出現幻覺之原因;. 於 www.rory.com.tw -

#61.怎麼就成了餓鬼了呢 - 每日頭條

... 形成餓鬼的原因至少有這三種:1、吝嗇。2、貪心。3、嫉妒心。其實很多時候這三種情況在自己不知不常見當中就會出現。也是種下了墮入餓鬼道的因。 於 kknews.cc -

#62.本週廣論消文 - 共學錄音時間: 2018/11/10

會在獨一地獄中受生的原因,說明如下。 ... 由於業力的緣故,餓鬼道的眾生只要接近泉、海、池、沼等處,就有鬼卒拿著刀劍、槍、矛擋在岸邊,不准他們 ... 於 p2.i234.me -

#63.餓鬼道– 2ar3e

1.3 六道(天道、人道、修羅道、畜生道、餓鬼道、地獄道)是什麼意思? … 1.4 什麼是嘎基堂? | Koyasan Shingon Buddhist Yasuraka-an; 1.5 什麼是Gakido ... 於 2ar3e.jawal365.com -

#64.你為什麼會在六道中,輪迴不止的原因,只有兩個字! - 今天頭條

上品十惡感地獄道,中品十惡感餓鬼道,下品十惡感畜生道。這三種境界合稱三惡道。 要想解決這些問題,首先要了解,是什麼原因導致你的 ... 於 twgreatdaily.com -

#65.三惡道的業因 淨空法師菁華開示 - 創作大廳

三惡道的業因一定要知道,佛講得很清楚,總的原因就是貪瞋痴慢疑,這五毒。貪心是餓鬼道,鬼是貪,人要是貪婪,跟鬼就特別有緣,他感應。 於 home.gamer.com.tw -

#66.外道牽纏

餓鬼道 究竟是什麼樣的東西? 如果今天再重頭看一遍餓鬼道的原因時,就會有完全跟過去不相同的感受? 於 www.teacher.aedocenter.com -

#67.三界五行:修身立業注重口德 - 東方日報- 東網

根據佛經解釋,死後墮入「餓鬼道」的其中一個原因,就是生前作了口的惡業,目連的母親就是一個典型例子。 佛家有三業:身業、口業、意業。 於 orientaldaily.on.cc -

#68.地獄五根:食色名利睡 - 文章

地獄的定義是令人極度痛苦,而餓鬼道是令人極想得到一些東西而偏偏得不著,有如餓鬼思食而得不著一樣痛苦。 ... 但種種原因,即是種種「緣」的聚合,令現象生起。 於 fengshui-magazine.com.hk -

#69.《佛教的宇宙觀及人生觀》三惡道之苦 - 佛教見聞錄

落餓鬼道的原因,是由於慳貪。無奈世人對於錢財,祇知慳貪,不知施捨,死後落餓鬼道受苦,真可憐憫。 比餓鬼減一等苦者,便是畜生,我們所見的羽毛鱗 ... 於 www.buddhist-experience.org -

#70.餓鬼的痛苦和原因@ (祕密主)的blog - 隨意窩

所以,在自己具足條件時,應該上供下施,斷除墮入餓鬼的因。 【三個層面施食共修養成習慣永不退轉修心為本施食為輔聞思修行共成佛道】 於 blog.xuite.net -

#71.中元普渡民俗禁忌都要遵守嗎?靈鷲山:時代背景不同因時制宜

而根據《盂蘭盆經》記載,神通第一的目犍連尊者,見亡母生在餓鬼道,不得 ... 所謂「知其然,亦知其所以然」,探究每種禁忌的時空背景與形成原因,即 ... 於 www.cna.com.tw -

#72.凡是來纏身的「無形」,多半都是餓鬼道

無形的,實在講,就是自己的冤親債主。凡是來纏身的「無形」,多半都是餓鬼道,很多很多! 為什麼會是惹鬼上身?要說冤親債主,這個業因我們每個人都有。 於 edupro.org -

#73.餓鬼道(七)

七 · 「這種鬼被自己的惡業所迷惑,如果他們的惡業不盡,便無法解脫於鬼道。 · 「比丘們,還有一種鬼叫做食風鬼。 · 佛陀接著說了以下的偈誦: · 因果相似聖所 ... 於 www.charity.idv.tw -

#74.恐懼罐頭《飢餓》看不懂?你八成不知道餓鬼道的故事吧?

墜入餓鬼道的原因 ... 「一切餓鬼皆為慳貪、嫉妒因緣,生於彼處,以種種心造種種業,行種種行,種種住處,種種飢渴,自燒其身。」在《飢餓》場景的一開始, ... 於 blog.myvideo.net.tw -

#75.超過想像的真實人生處境:「三惡道!!」

2、餓鬼道: 屬中惡,成就中品十惡業者往生於此。 A、造因:墮餓鬼道的原因。 大藏經阿含部的《佛為首迦長者說業報差別經》中佛曾說明有十種令眾生下墮餓鬼道的罪:. 於 www.beachboys2.org -

#76.你所不知道的真實鬼靈世界 - 正德app

不醉也醉,此即為婦女為什麼死後大部分都墮入餓鬼道的原因。 所以,奉勸各位婦女,人生在世要多布施,瞋恨心嫉妒心勿. 太重,要守口如瓶,勿惡口傷人,勿亂發脾氣, ... 於 app.chengte.org.tw -

#77.人死後如果沒有投胎,是否就變為鬼? - 正覺教團弘法視頻

接下來我們看,投生到餓鬼道的主要原因,在《佛為首迦長者說業報差別經》卷1裡面有開示:「復有十業能令眾生得餓鬼報,一者、身行輕惡業;二者、口行輕惡業;三者、意 ... 於 video.enlighten.org.tw -

#79.世說新語>民俗信仰討論區 - 天后宮-媽祖-台灣之門鹿耳門官方網站

若從苦樂的程度來看六道,由苦到樂的順次是地獄、餓鬼、畜生、人、阿修羅與天道。一般人都會害怕自己墮入地獄道或餓鬼道中,飽受各種讓人心驚膽跳的刑罰報應,或渴望能夠 ... 於 luerhmen.org.tw -

#80.優多羅母墮餓鬼緣- 善卷轉法輪螺岩傳妙法 - Udn 部落格

餓鬼回答:「我因在世慳貪,不想供養沙門等修行人,因為這個原因,受此 ... 佛陀曾告訴比丘,眾生墮入餓鬼道的險業,都是由於心中的貪婪與嫉妒,貪惜 ... 於 blog.udn.com -

#81.@常夢到已故親人是什麼原因 - 易學佛堂之文章首頁

民間有所謂的“周公解夢”,佛教又是如何解答這一現象? 這些眷屬主要在餓鬼道,容易托夢。 佛在《地藏經》中說,如果未來世諸 ... 於 www.myfate.biz -

#82.大目犍連河邊奇遇揭示眾鬼為何受苦 - 奈普敦智慧平台

這時諸餓鬼看到尊者目連,都起了恭敬心,向尊者請問自己受報的因緣。 一個鬼問道:“我經常頭痛,到底是什麼原因?”目連回答說:“你前世為人時 ... 於 www.neptune-it.com -

#83.三惡道- 維基百科,自由的百科全書

指三種不好的有情出生的處所,其中包含欲界六道中畜生道、餓鬼道以及地獄道三種 ... 的惡業為原因,導致必須往生該處長時節的時間承受種種苦;更嚴重的果報是:三惡道 ... 於 zh.wikipedia.org -

#84.心靈講座 - 耶謝桑波仁波切

這些看似天然災害的外來障礙,根本原因是眾生的煩惱、業力,這同時也是內心不能 ... 的顯現:瞋恨心沒有斷除,地獄道的痛苦、煩惱不能解決;吝嗇心沒有斷除,餓鬼道的 ... 於 samye.org.tw -

#85.鬼道眾生的故事-印度篇

我一想到這些,就為眾生感到沉重與悲傷,這就是我哀愁的原因。」 ... 珍重在夢中見到母親前來答謝,原來代替母親供養僧眾的功德已經讓成為餓鬼的母親解脫餓鬼道了。 於 www.muni-buddha.com.tw -

#86.飛鳥過眼憶前因 - 明倫月刊

至於我所以慘然變色的原因,是我在城邊,看見一個餓鬼道的小孩,對我說:「我站在這城邊,已經七十年了,我母親為我入城去找尋食物,都不曾回來,我現在又飢又海,非常 ... 於 www.minlun.org.tw -

#87.吃素與學佛惟覺法師講述 - 七葉佛教書舍

吃眾生的肉,這是第一個原因,完全是基於慈悲心,基於佛性的關係。 ... 第四個是畜生道,再其次是餓鬼道,再其次是地獄道,地獄道是罪大惡極的人,這六道輪迴,天上 ... 於 www.book853.com -

#88.菩提道次第廣論最尊貴的淨蓮上師講解我們今天開始介紹畜生道 ...

為長時間火燒的緣故,所以餓鬼道看起來就是焦黑焦黑,然後枯瘦枯瘦這 ... 餓鬼道為什麼會經常處在這種又餓又渴的狀態呢?就是因為他們有三 ... 實也是有原因的。 於 www.lianmaster.com -

#89.佛說十善業道經 - 大家藝文天地

佛說十善業道經(第十二集) 2000/06/03 新加坡淨宗學會檔名:19-14-012 ... 餓鬼道第一個業因是貪心,貪而無厭。 ... 而我們的生活環境是五濁惡世,原因在哪裡? 於 ourartnet.com -

#90.墮入餓鬼道的原因是慳貪之心--餓鬼的種類 - 菩提彼岸

墮入餓鬼道的主因是慳貪之心,他在做人時,特別貪戀錢財,連自己也捨不得享用,更捨不得上供下施。 在對金錢、食物特別貪著的基礎上,他會搶劫他人的財物 ... 於 bestzen.pixnet.net -

#91.2020亞洲德噶佛法課程・「阿彌陀佛淨土法門修持」四之一 ...

我們沒有認識出自性本質的原因是無明。 ... 所以,嗔恚所顯現的出來就是地獄道,慳吝所展現的就是餓鬼道,無明顯現出來的是畜生道,貪欲顯現出來的是 ... 於 www.tergar.org.tw -

#92.== 中華佛教善緣慈善會電子報==

惡道指的就是地獄道、餓鬼道、畜牲道。 ... 說明了吃肉的人,墮入地獄道、餓鬼道之外,還要轉生為各類畜牲,以償還血肉債。 ... 至於這些不如意的原因在那裏? 於 www.buddha-charity.org -

#93.八關齋戒 為出家及成佛做準備(二) - 以戒為師- 法語甘露 - 金聖寺

同時我們知道這樣的原因以後,如果你不受八關齋戒的時候,最好吃晚餐時就存慈悲心,當你在吃東西時,能夠希望餓鬼道的眾生,不要再墮到餓鬼了,或是 ... 於 www.drbagsm.org -

#94.我們都活在現實的餓鬼道 - DC Films影像

所以當我們更深入的探討這個問題時,可以發現食安問題的真正原因是人們的貪念所造成,財團貪財,把不能吃的東西做成食品賣給消費者,以規模經濟壓迫上游廠商砍低售價。而 ... 於 dcfilms.tv -

#95.如何超度自己的家親眷屬 - url.tw

我們要冷靜的想想,這種果報必有原因,原因若不在這一世,一定在過去世,或再過去世。 ... 餓鬼道的壽命是一千歲,他們的一天是我們人間一個月,我們能養活他幾天? 於 www.666666.url.tw -

#96.六道輪迴的真實面目 - 真佛法藏文庫

六道輪迴有四項是無形的,這即是「天道」、「阿修羅道」、「餓鬼道」、「地獄道」。 有形的稱為「有器」,無形的稱為「無器」。 有些人不肯相信六道輪迴的原因,是因為 ... 於 www.tblibrary.org -

#97.觀苦品第十二 - 中論講記

或者墮落餓鬼道,苦了! ... 有人道的五陰身心,「而有彼陰生」,才有畜生餓鬼道的五陰身心。 ... 第二句講原因,「法不自作法」,因為他前面講過,果法是因緣生嘛. 於 ccbs.ntu.edu.tw -

#98.江永田/現在人造的業太重怎麼辦!?

一入三途後患無窮,地獄罪受滿了到餓鬼道受罪,餓鬼道的罪受滿了到畜生道, ... 得人身很快又墮地獄,什麼原因? ... 幽冥界眾生得度的原因是什麼? 於 tw.yahoo.com