首爾市中心的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦周宇廷寫的 MAP OF KOREA 韓國地圖 和손아람的 少數意見都 可以從中找到所需的評價。

另外網站首爾行 - 文化和旅游部也說明:在首爾市中心,漢江南岸,一幢淡黃色方柱形建筑物拔地而起,直刺蒼穹。它就是首爾著名 ... 首爾地處盆地,有北岳山、駱山、南山和仁旺山環繞,漢江由東往西貫穿其間。

這兩本書分別來自珊如圖書 和暖暖書屋所出版 。

中原大學 設計學博士學位學程 倪晶瑋所指導 吳世全的 世界設計之都對執行城市城市形象與民眾參與之影響 (2019),提出首爾市中心關鍵因素是什麼,來自於世界設計之都、設計思考、城市形象、民眾參與。

最後網站[韓國首爾] 首爾新景點報你知《首爾路7017》市中心的空中花園 ...則補充:Tina想說來看市中心的夜景,選擇晚上到訪。從首爾站2號出口一出來,抬頭就看到上方的步道,旁邊有螺旋樓梯可以上去,非常好找...

MAP OF KOREA 韓國地圖

為了解決首爾市中心 的問題,作者周宇廷 這樣論述:

●韓國全圖 ●濟州島地圖 ●首爾市中心街道圖 ●釜山導覽圖 ●首爾地鐵/國鐵路線圖 ◆對開 中英對照

首爾市中心進入發燒排行的影片

帶大家參觀下卡卡晌韓國嘅屋企啦!!!

我們不是住在首爾市中心,屋企晌一個在水동탄 嘅地邊,搭巴士去江車大概一個鐘車程,晌水原再南下少少,呢個地區我都係第一次來,等隔離完先再落街拍下其他野畀大家睇睇!!!

世界設計之都對執行城市城市形象與民眾參與之影響

為了解決首爾市中心 的問題,作者吳世全 這樣論述:

「世界設計之都」,是國際工業設計社團協會(ICSID)發起的兩年一度計畫,強調跨領域設計的整合,藉著「由下而上」和「民眾參與」的策略,創造城市民眾對計畫的認同感。本研究從5座「世界設計之都」執行城市的案例分析,探討該計畫對「城市形象」與「民眾參與」之影響。以文獻探討、新聞資料、出國考察報告書及訪談等,進行相關資料交叉探究為主要研究方法。並將執行城市畫分成北、中、南三個區域,做為觀察與分析地域結構,分析從2008年至2016年,5位城市治理者,如何整合團隊思考,以「人的需求」為中心,來設計區域活動。更進一步,擷取城市的建築意象、文化資產和舊地再造的文化園區,來形塑「城市形象」。最後利用擴大全民

參與設計運動,共創城市價值為策略,促使「民眾參與」對執行城市有著實質影響。主要成果為:(1)2012年赫爾辛基執行「世界設計之都」計畫,以「設計思考」的理念,擴散設計的效益,獲得民眾的熱烈迴響;(2)執行計畫的城市,大部分啟用地標建築或國際級的集會所,做為活動空間場域,此舉,不僅有利於「城市形象」的行銷,亦是構成「城市形象」的第一原則;(3)運用在地文化資源,知名品牌的百年企業,更足以彰顯著「城市形象」;(4)城市舊廠房改造成的文化園區,則可展示出與眾不同城市亮點,經「設計之都」計畫後,更易成為設計地圖的新據點和新形象;(5)由「設計之都」活動所激發的「民眾參與」,體現了民意為主的真諦,也促使

民眾對活動內容產生歸屬感與認同感;(6)本身不甚成功的「臺北設計之都」,則引起周邊城市公務體系的反思(臺東)。最後,對後續申辦「設計之都」的城市,本研究提出幾項建議:(1)須先確立民眾的參與度與認同感;(2)制定清晰明確的定位與目標;(3)考量活動場域的平衡,以及(4)確立未來的承續計畫,始能對執行城市的「城市形象」與「民眾參與」產生更積極的實效。

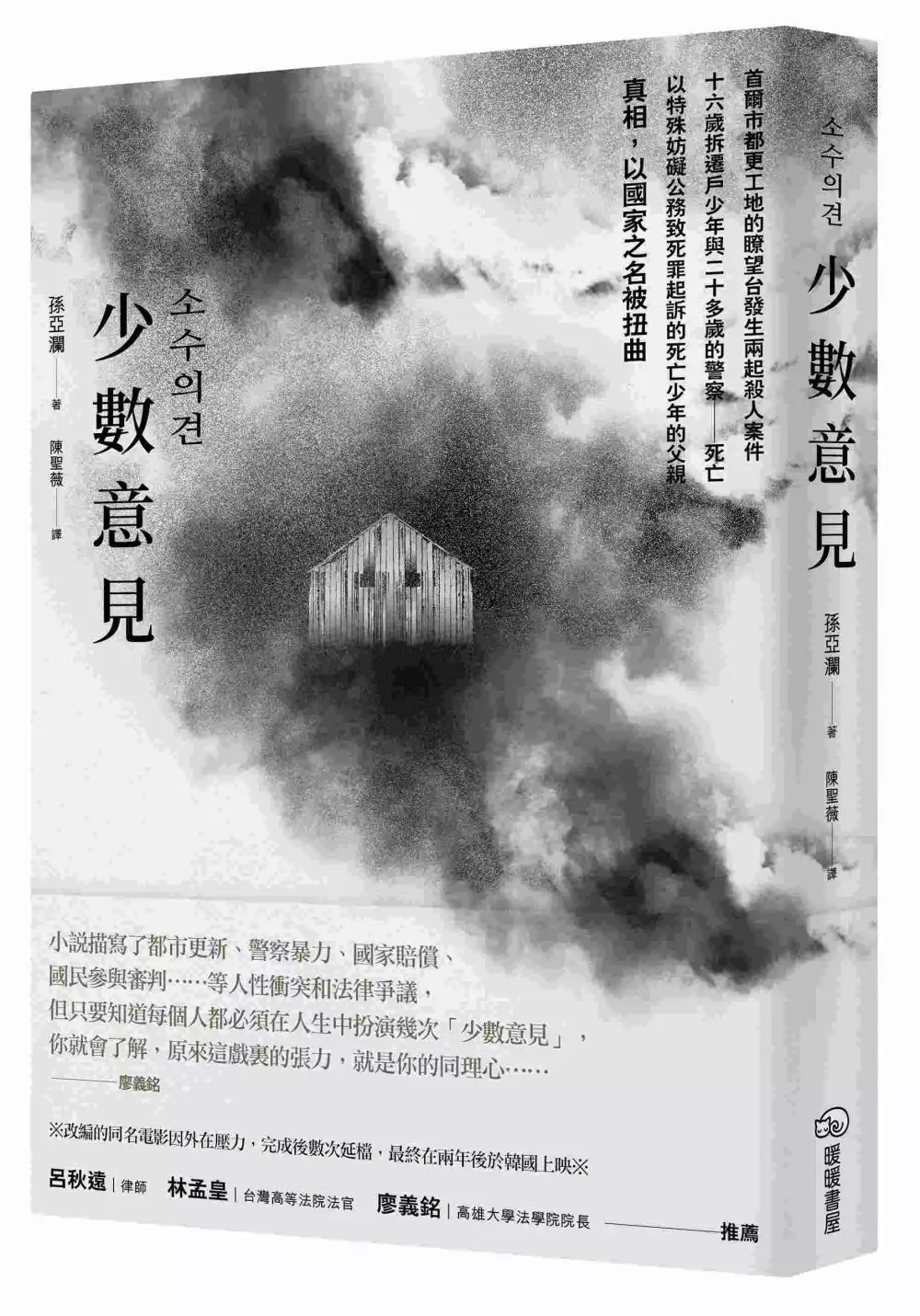

少數意見

為了解決首爾市中心 的問題,作者손아람 這樣論述:

少數意見,不被理睬的聲音,弱者的聲音! 有權力解釋我們所在的這個世界的人,就只有強者。 真相,以國家之名被扭曲。 亡者保持沉默,由生者為他們「說話」 沒有人負責、沒有道歉,只有辯解及各自慰藉的話語 生者不想知道真相是什麼, 要的只是不被影響動搖的自己的人生 地獄是由生者的算計以及遺忘而來的 創造地獄的是那些活下來的人…… 首爾市中心都更工地的瞭望台發生兩起殺人案件 十六歲的拆遷戶少年與二十多歲的警察,在拆遷衝突中死亡 被依特殊妨礙公務致死罪起訴的死亡少年的父親 被國家檢察階層壓迫又被渴望都更利益的社會大眾責問的公設辯護人

不惜犧牲國家利益,與隱匿真相的貪婪掌權者對抗 被告 大韓民國 本書是以二○○九年於韓國首爾市發生的「龍山悲劇」為藍本。書中多數情節都以現實社會發生之事件為藍本。二○○九年一月十九日南韓首爾龍山區發起了一場抗議都市再發展計畫的靜坐行動。參與抗議者是全國拆遷戶聯盟與龍山區居民,人數約莫五十人,在十九日凌晨佔領大樓,以阻止拆遷人員和警方進入。隔天首爾市警察廳長直接下令一千五百名警察進行突襲,對峙過程造成六人死亡(五人是當地租戶與社運工作者,一名為警察)。這個事件引發韓國朝野高度對峙,被韓國媒體稱為「龍山慘案」。 本書改編的同名電影於二○一三年六月拍攝完成,但因題材敏感而受

到外來壓力,經歷數次延檔改期,最終在兩年後於二○一五年六月在韓國上映,獲得廣大迴響。 名人推薦 呂秋遠 律師 林孟皇 台灣高等法院法官 廖義銘 高雄大學法學院院長 嚴肅推薦 林孟皇 台灣高等法院法官 綜觀人類歷史,少數意見不一直是被壓迫的對象嗎?而有權力解釋、宰制我們所在這個世界的人,有可能是國家機器,有可能是宗教領袖、政黨首腦,也有可能是媒體大亨、企業集團,卻也不乏是「平庸的邪惡」的一般社會大眾。 我們都有可能因為自己的「心魔」(例如,國家是宗教、異性戀才正常、阻礙都更者都貪得無厭等等),而成為迫害少數意見的「多數暴力」的一份子。這不是過去

式,而是台灣社會不斷上演的當代史。 民主的可貴,在於尊重多元意見,創造一個少數意見能夠被尊重的社會;我是我自己,不是他人劇本的角色。我們每個人都有可能在特定時空、特定環境下成為少數意見者,這不是罪惡,這是「一樣米養百樣人」的道理所在。 李政賢 이정현,文學評論家 小說從頭到尾集中於偽造犯罪者以及想要揭發這起案件的人身上,不論是墮落的檢察官、背地裏想解決案件的有權者、期待都更利益的地區居民,都不想知道真相是什麼,他們要的只是不被影響、不被動搖的自己的人生。 世俗的悲淒,不存在於激烈行為與戲劇化的情景中,因為「正義的敵人不是不正義,而是無知與無能」。無知產生恐怖,而恐怖則會帶來

不安,這一惡循環因為沉默與忘卻而持續在這世上出現。一張開眼看到這個世界,就必須要和許多的不正義爭鬥,所以人們乾脆選擇遺忘,而遺忘的行為是整體社會無意識下的進化行為。 世俗的悲淒如此頑固,而追求正義與真相究竟有什麼意義呢?快速地適應世俗,就不會提出這些問題了嗎?善良的意志,就真的只是「微不足道的幻想」嗎?幻滅,不就是一般現實世界中,最常出現的步履闌珊。 廖義銘 高雄大學法學院院長 這本小說真實卻高張力地描寫了韓國都市更新、警察暴力、國家賠償、國民參審、法律教育等領域的問題。書中寫的是韓國龍山慘案中的人性衝突和法律爭議,但其實,故事裏卻包括了讀者在內的每一個人,只要你知道每個人都必

須在人生中扮演過幾次「少數意見」,你就會了解,原來這戲裏的張力,就是你的同理心……

首爾市中心的網路口碑排行榜

-

#1.訂位及客服中心聯絡資訊查詢- 長榮航空 - EVA Air

台灣地區訂位票務專線:+886-2-25011999,票務櫃檯地址:台北市長安東路二段117號1F. 於 www.evaair.com -

#2.首爾,轉身轉生(二)城市因人而偉大

八月下旬,關鍵評論網受首爾市政府邀請,前往參訪首爾最近一次的都市更新 ... 負責管理首爾市內24個創業育成中心的首爾創業中心擔起這樣的重責大任。 於 www.thenewslens.com -

#3.首爾行 - 文化和旅游部

在首爾市中心,漢江南岸,一幢淡黃色方柱形建筑物拔地而起,直刺蒼穹。它就是首爾著名 ... 首爾地處盆地,有北岳山、駱山、南山和仁旺山環繞,漢江由東往西貫穿其間。 於 www.mct.gov.cn -

#4.[韓國首爾] 首爾新景點報你知《首爾路7017》市中心的空中花園 ...

Tina想說來看市中心的夜景,選擇晚上到訪。從首爾站2號出口一出來,抬頭就看到上方的步道,旁邊有螺旋樓梯可以上去,非常好找... 於 kjh980.pixnet.net -

#5.韓國旅遊|韓國必去賞楓景點,與歐巴在楓樹下來場浪漫的邂逅!

文章目錄梨花女子大學雪嶽山國立公園德壽宮南怡島首爾南山公園內藏山國立公園景福宮江南 ... 開放時間:全年開放(接待中心為週一~週五9:00~17:00) 於 today.line.me -

#6.首爾市廳地鐵站(1號和2號線)附近的飯店- 韓國 - HotelsCombined

天空花園酒店明洞中心店- <3星級> - 距離首爾地鐵2號線乙支路入口站4號出口,約5分鐘步行路程,酒店亦提供到明洞、南大門等觀光景點的免費接駁車。從酒店步行5分鐘可以到達 ... 於 www.hotelscombined.com.tw -

#7.首爾宣布「元宇宙首爾平台」,耗資39 億韓圜打造虛擬市政生態

首爾市 更於5 月28 日在元宇宙社群軟體ZEPETO 開設首爾新創孵化器Seoul Startup Hub World(首爾新創中心世界)。透過ZEPETO,全球用戶可參觀首爾64 家新創 ... 於 technews.tw -

#8.【座談筆記】超越發展依賴城市:首爾近期的挑戰|金秀顯教授

延續第一階段,政府開始將違建的「板子村」變成高層住宅,都市密度隨之快速增加。市中心矮層公寓被改建成高層大廈住宅,蓬勃的再開發案使得首爾市的密度變 ... 於 ours.org.tw -

#9.首爾社會經濟推手金連順來台分享「以市民為核心的經濟生活」

韓國幸福中心生協聯合會(類似台灣的主婦聯盟生活消費合作社)前會長金連順也被朴元淳延攬,擔任首爾市道峰區社會經濟支援團團長,輔導該區市民成立各 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#10.從夫妻變老伴的養老準備 - 工商時報

就在首爾的市中心多住一陣子,之後拿房子脫手後的一大筆錢,去買我們真正想住的家吧。 退休計畫從養老金開始。金錢,健康、喜好、人際關係,這四個缺 ... 於 ctee.com.tw -

#11.西大門刑務所歷史館細聽紅色磚頭所述說的百年故事 - 背包客棧

<首爾市中心的一顆遺珠- 西大門刑務所歷史館細聽紅色磚頭所述說的百年故事> 早前在IG上看到不少韓國人上載一張背景相同的照片- 紅色磚牆上掛了一幅 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#12.首尔终极三天旅游攻略

这三天的旅游行程都将集中在首尔市,并且需付费的景点均包含在GO 旅城通票上。 ... 汉江是朝鲜半岛的主要河流,它蜿蜒曲折,贯穿首尔市中心。 於 news.lvyou168.cn -

#13.首尔市中心登山旅游中心_韩国景点推荐 - 韩巢HANCHAO

详细介绍首尔市中心登山旅游中心游览攻略、门票、地址、优惠券、交通、点评等。 於 www.hanchao.com -

#14.【生活在首爾】古都大變身看全球第七大城如何換血新生

就算什麼都不做,離開首爾市中心,漫步在梅峰山的翠綠裡,心情也會美麗起來。 文章插圖. 在麻浦油廠文化園區的玻璃展覽區,為參觀民眾帶來視覺衝擊力 ... 於 dq.yam.com -

#15.12~03月(酷航空)首爾五日自由行(每週三或周四)-駿樺旅行社

首爾 市地區之商務酒店,因位於市中心,且房間坪數與其他國家相比皆稍小! ☆為配合全球飯店入住之作業規定,部分飯店於訂房作業手續完成後,即無法替換入住旅客或更正 ... 於 www.wingtour.com.tw -

#16.首爾

首爾 特別市( 韩语:서울특별시/서울特別市Seoul Teukbyeolsi )通称首尔( 韩语: ... 是大韩民国首都及经济、科技、文化中心,亦是朝鲜半岛人口最多的城市。 於 outletin.it -

#17.鬧市中的清澈河川——清溪川- 首爾 - 遊記網

首爾市中心 的美麗小溪——清溪川,即是休閒好去處,也是浪漫約會地,更有著幾百年歷史見證著首爾的古今變遷。 於 m.travelnote.tw -

#18.南韓首爾市中心驚傳火車脫軌! 已知30人受傷 - 自由時報

... 一輛載有275名乘客的「無窮花號」列車在駛入首爾市中心的永登浦站時發生脫軌,目前僅知約有30名乘客因此事故受傷,報導未透露更多細節。 於 news.ltn.com.tw -

#19.韩国首尔市 - 浙江省人民政府外事办公室

是朝鲜半岛最大的城市,亚洲主要金融城市之一,也是韩国的政治、经济、科技、教育、文化中心。面积605.77平方公里,人口约967万(截至2020年12月),市花是 ... 於 fad.zj.gov.cn -

#20.梨泰院事故遺族要求韓總統道歉進行全面國政調查

由梨泰院事故遺族組成的10.29梨泰院慘案遺族協議會今天在首爾汝矣島召開記者會,要求 ... 韓國首爾市中心的梨泰院一帶因萬聖節活動爆發嚴重踩踏意外 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#21.首爾特別市- 維基百科,自由的百科全書

,文觀部式拼法:Seoul,IPA:[sʌ.ul]),是大韓民國首都及經濟、科技、文化中心,亦是朝鮮半島人口最多的城市。位於朝鮮半島中部,韓國西北部的漢江流域。截至2020年, ... 於 zh.wikipedia.org -

#22.韓首爾

首爾市中心 享受到的異國氛圍之旅-首爾國際風在韓劇、k-pop、時尚、美妝等韓流熱潮 ... 「 北村韓屋村(북촌한옥마을) 」是位於首爾市區景福宮、昌德宮之間極具韓國 ... 於 ecoclean.lv -

#23.【韓國】初遊首爾八大必去景點 - 部落格

快來跟著KKday小編看看哪些地方是第一次造訪首爾必去的景點吧! ... 南山塔▻地址:首爾市龍山區南山公園路龍山洞2街1-3 (座標:37.551186, ... 於 fgblog.fashionguide.com.tw -

#24.[首爾]東大門市區旅遊巴士傳統文化路線優惠券- Seoul PASS

1. 敞篷雙層巴士一路看盡首爾名勝 · 2.可以在首爾市中心景點下車! · 3. 衆多文化遺址展現在您的眼前,嶄新首爾讓您眼前一亮 ... 於 www.seoultravelpass.com -

#25.建築奇觀-改造韓國首爾市DVD - 博客來

為此首爾展開了清溪川復原工程,全力整治這條一度流經首爾市中心、連接市郊山脈的古代水道。Discovery頻道推出《改造韓國首爾市》,追蹤這個城市打造嶄新形象的掙扎歷程, ... 於 www.books.com.tw -

#26.大首爾攻略完全制霸2023-2024 | 墨刻Book - MOOK景點家

跟著《大首爾攻略完全制霸2022-2023》探訪好久不見的New Seoul! COVID-19疫情經過兩年多,各國 ... 首爾市區及郊區好好玩. ‧從首爾市中心出發吧! 於 blog.mook.com.tw -

#27.首爾自由行攻略:9500塊遊首爾 - Skyscanner

如果按照Skyscanner的住宿費用預算,這裡建議可以選擇入住距離首爾市中心只有5.18公里的杜麗世界飯店入住,每晚只需NT$424,不僅住宿環境乾淨整潔, ... 於 www.skyscanner.com.tw -

#28.北漢山,首爾市中心,景色,風景-照片素材(圖片) [69789349]

國家公園,北漢山,首爾市中心,景色,風景-照片素材(圖片)(No.69789349)。您可在PIXTA上購買和銷售免權利金圖片、插圖和影片。PIXTA上有著77000000張以上的高品質、 ... 於 tw.pixtastock.com -

#29.首尔市中心的好去处- 韩国酒店的点评 - Tripadvisor

这次假期完全是休闲,所以我想好好欣赏这个漂亮的城市那些迷人的风景。尽管这是我第二次来首尔了,入住之后我很快发现这里确实是个好地方。酒店位于市中心,离许多 ... 於 cn.tripadvisor.com -

#30.首爾- 來自維基導遊的旅行指南

首爾的巴士線路由首爾市政府運營,通過4條主要線路覆蓋首爾市的大部分地區。首爾市內還有許多城際/快速客運樞紐,包括瑞草區內的首爾高速巴士客運站、首爾市中心高速巴士 ... 於 zh.wikivoyage.org -

#31.首爾街頭都是台灣味!手搖飲、牛肉麵處處有網見「高雄奶茶 ...

影音中心/曾子馨報導新冠疫情影響全世界人的日常生活,讓許多生活在異鄉的人,時隔數年才有辦法返鄉。在台灣定居中的南韓YouTuber「邦ㄚ」, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#32.首爾- 鳳凰百科

這個城市地處盆地,四面有北岳山、駱山、北漢山、南山和仁旺山環繞還有長達5 14公里的漢江迂迴穿過市區東南隅奔流入黃海•自古以來就是兵家必爭之地,爲 ... 於 wd.travel.com.tw -

#33.首尔- 快懂百科

首尔 (谚文:서울;英文:Seoul),全称首尔特别市,旧称汉城。 ... 首尔市内的南山位于市中心,高度为270米,山顶建有高达240米的首尔塔。首尔在汉江的下游,距离朝鲜 ... 於 www.baike.com -

#34.首爾的社會住宅這樣蓋!台灣「住都中心」快參考 - 獨立評論

因此,中央政府成立韓國土地與住宅公社(Land and Housing Corporation,簡稱LH公社),負責全國社會住宅興辦推動;又基於首都政經中心的高度需求,首爾市 ... 於 opinion.cw.com.tw -

#35.首尔

首尔 (Seoul)是韩国的首都,全称为首尔特别市,. 旧称为汉城。首尔是朝鲜半岛最大的城市,也是大. 韩民国的政治、经济、文化中心。首尔位于韩国西北. 於 www.csair.cn -

#36.5天]<<首爾食好D>> 國泰早機‧連泊4晚首爾市中心‧韓國傳統 ...

選乘優質航班《國泰航空》,早機出發晚機返,舒適寫意。酒店住宿保證連泊4 晚,入住首爾市中心4星級酒店Ibis Styles Ambassador Seoul Yongsan,全程不用搬酒店,免卻 ... 於 www.wwpkg.com.hk -

#37.首爾市中心的河流復收工程| 阿藹 - 獨立媒體

一開始的時候, 很多人都認為這是一項mission impossible, 因為一直以來首爾的交通都很擠塞, 為了復收河流, 市中心圍繞著皇宫的地段, 改成了行人專用區, 汽車要繞道而行, ... 於 www.inmediahk.net -

#38.用腳感受首爾市中心吧: 東亞日報

首爾 市26日表示,將在今年內建成5條路線、25.4公里長的“市中心步行街”。雖然首爾市存在著可以大體參觀首爾的首爾步道(157公里)和環繞在前首爾週邊的漢陽城牆道(18.6 ... 於 www.donga.com -

#39.首尔市中心公然展出日本殖民统治时期市容宣传海报 - 环球网

【环球网报道记者付嘉骏】据韩国《东亚日报》8月30日报道,首尔市中心的光化门广场附近近日公然展出了日本对朝鲜半岛进行殖民统治时期首尔市容的宣传 ... 於 m.huanqiu.com -

#40.韓國京畿道首爾 - 凱尼斯旅行社

首爾 (韓語:서울),正式名稱為首爾市特別市,前稱為漢城[1],是大韓民國的首都,也是韓國最大的城市,人口1000多萬,韓國的經濟、科技和文化中心,其都市區內大型商 ... 於 www.caneis.com.tw -

#41.韓國

1 day ago · 韓國首爾梨泰院29日晚間舉行的萬聖節活動發生人踩人意外,至少造成154人 ... 首爾不僅是韓國的政治、經濟、藝術中心,同時也是旅客來首爾旅遊的購物天堂。 於 nerucheva.de -

#42.韩国首尔的市中心在哪个区 - 百度知道

韩国首尔的市中心在钟路区。 钟路区已拥有600年多的历史,有30%以上的全国重点文物都在钟路区,其中包括著名的景福宫。钟路区是首尔市的政治、经济、 ... 於 zhidao.baidu.com -

#43.韓國:全新寶璣專賣店進駐首爾市中心 - Breguet

韓國:全新寶璣專賣店進駐首爾市中心. 品牌欣然宣布第四間韓國寶璣專賣店在首爾著名的新世界百貨江南店(Shinsegae Gang-Nam)正式開幕。為隆重其事,品牌廣邀近五十名 ... 於 www.breguet.com -

#44.首尔市-哔哩哔哩_Bilibili

09:30. 人文历史大韩民国首都——首尔特别市(Seoul),狭域市GDP近4000亿美元,人均GDP4万美元+ · 40:44. 日常【超清韩国】第一视角开车行驶在首尔市中心明洞-新村洞-弘大区( ... 於 search.bilibili.com -

#45.首爾市中心最佳餐廳:鐘路區和中區 - IVisitKorea

希望通過美味的當地美食,您將體驗韓國文化並留下難忘的回憶。 下面介紹的熱門餐館都收看了各種電視節目,例如白鐘原的《三大王》。 這些在首爾市中心最好的韓國餐館已經 ... 於 www.ivisitkorea.com -

#46.首爾十大夜景特輯| 知名景點、山丘私房景點通通告訴你!

☞ 交通方式:首爾地鐵4號線漢城大入口站6號出口,再轉搭1111或2112號公車,於城北洞友情公園(終點站)下車。 ✎ 東大門|在市中心看夜景. 愈夜愈美麗的 ... 於 www.funtime.com.tw -

#47.首爾市中心- 서울的公寓出租, 서울특별시, 南韓- Airbnb

首爾市中心. 4.85 · 96則評價 ·超讚房東· 서울、서울특별시、南韓. 整套出租住所. 房東:Sei Hyuk. Sei Hyuk是超讚房東。 進一步認識Sei Hyuk。 於 www.airbnb.com.tw -

#48.首爾(韓國首都):名稱由來,歷史沿革,周 - 中文百科全書

首爾 位於朝鮮半島中部、地處盆地,漢江迂迴穿城而過,距半島西海岸約30千米,距東海岸約185千米,北距朝鮮平壤約260千米。 地勢. 首爾市內的南山位於市中心,高度為270米, ... 於 www.newton.com.tw -

#49.首爾市區精選一日遊|景福宮、通仁市場、南山谷韓屋村

一天走完首爾市區內最具代表性的文化景點,前往首爾市中心的景福宮,感受700 年前的朝鮮王朝,還可體驗以銅錢購物的通仁傳統市場,給您異色的消費體驗。 於 m.kkday.com -

#50.旅遊諮詢中心 - 首爾市官方旅遊資訊網站- Visit Seoul

旅遊諮詢中心所提供的服務 · 觀光客旅遊諮詢 · 公演、 交通、住宿、餐廳等現場預約服務 · 旅遊手冊及簡介索取 · 首爾城市觀光巴士、徒步觀光等首爾觀光行程 ... 於 tchinese.visitseoul.net -

#51.首爾自由行攻略》韓國首爾五天四夜行程賞櫻賞楓滑雪購物 ...

仁川機場第二航廈入境大廳- 2、3號出口中間的KT服務中心(全天營業) 弘大辦公室,首爾市麻浦區東橋洞157-1 KT新村大樓4樓LINKKOREA/弘大地鐵站2號出口(09:00-18:00 ... 於 miha.tw -

#52.首爾景點【2022】推薦超人氣13個韓國首爾必去景點Must Visit ...

首爾 景點| 說到韓國的首都「首爾」絕對是旅遊同好們初次到韓國玩的首選 ... 位於安國站、鍾閣站這一帶的仁寺洞(Insadong)相當熱鬧,為市中心歷史老舊 ... 於 after-thirty.com -

#53.韓國首爾火車出軌30人受傷 - 香港01

韓國一輛火車11月6日晚上在首爾市中心永登浦站出軌,造成30人受傷。韓聯社報道,事故發生於當地時間晚上8時55分,載有275名乘客的無窮花號列車在進. 於 www.hk01.com -

#54.位於韓國首爾市中心,川流不息大馬路上的一條綠色走道by ...

荷蘭建築公司MVRDV將位於韓國首爾的一座幾公里長的天橋美化成了川流不息大馬路上的一條綠色隧道,取名為「Seoullo 7017」翻譯作「首爾街」,融合了舊 ... 於 www.everydayobject.us -

#55.韓國首爾、京畿道地區環保與綠美化及古蹟文化保存與行銷考察 ...

本區在經貿規劃發展及交通便利等條件下,已成為台北市重要政經中心及觀光重要景點,. 惟在古蹟文化保存與觀光行銷方面,仍有相當努力的空間,藉由考察觀摩他國文化建築及 ... 於 www-ws.gov.taipei -

#56.韓國公車的顏色代表什麼?一個月有一天看電影、看棒球半價?

首爾 特別市公車的編號是將首爾與周邊區域劃分為8 個區域,並且編號以便使用。例如紅色的「廣域公車」通常是四碼,而中間兩碼就是代表了起點站與終點站的 ... 於 ohsowow.agentm.tw -

#57.首爾旅遊、東大門、明洞、南怡島、韓國滑雪 - 旅天下

豐富的韓國首爾、南怡島旅遊景點推薦和優質行程,帶您去東大門、明洞購物、眾多 ... 首爾塔位在南山公園內,南山公園位於首爾市中心,海拔265米,雖然山不高,但是因為 ... 於 travel.uplantravel.com -

#58.首爾市中心觀光~ 光化門/景福宮/鐘閣/教保文庫/美食/咖啡廳#光 ...

光化門廣場#paulbassett #台韓夫妻#景福宮#鐘閣#普信閣#教保文庫#越南河粉#歐巴馬哈囉~ 大家好朱女婿今要帶各位來個輕鬆的 首爾市中心 觀光~ 再來大家去 ... 於 m.youtube.com -

#59.韓國首爾首都 - Also see

首爾 國家首都地區是世界第二大城市,面積為233.7平方英里,平均海拔僅282英尺, 由於人口眾多,首爾被視為一個全球性城市,它是韓國經濟,文化和政治的中心。 在整個歷史中 ... 於 zhtw.eferrit.com -

#60.韩国首尔的热门景点

参观韩国的jimjilbang(桑拿浴室和水疗中心),将其列入您在首尔的活动列表中。 ... “首尔城市徒步之旅”是首尔市提供的免费节目,您可以在网上注册,然后使用当地专家 ... 於 zhcn.traasgpu.com -

#61.胡志明市SGN - 首爾SEL來回機票搜尋| ezTravel易遊網

出了入境大聽後,前往B1交通中心,就可以看到機場快捷的搭乘指標。直達列車為「橘色標誌」,普通列車為「藍色標誌」。 仁川機場巴士(Airport Limousine/KAL Limousine) ( ... 於 flight.eztravel.com.tw -

#62.韓國今晚迎世界盃首戰首爾市中心或聚集萬人- 國際 - 文匯報

當晚,首爾市消防與災害總部將在首爾市中心部署4個急救隊和2個救助隊,以應對街頭慶祝的球迷引發的緊急情況。 韓聯社稱,首爾市中心的光化門廣場在24日 ... 於 www.wenweipo.com -

#63.市民共有的城市:首爾街區再生的協力治理經驗(上) - 新作坊

但以都市再生的脈絡下來評斷,清溪川的工程創造出更多可供市民使用的公共空間,這樣的設計也讓首爾民眾再次聚攏到市中心。 李明博任內的城市規劃,將房地產視作都市中 ... 於 www.hisp.ntu.edu.tw -

#64.韓國首爾市政府計畫明年投入建造元宇宙平台藉由虛擬設施提供 ...

目前規劃中,首爾市將今年12月作為進入元宇宙發展開端,預計在2022年投入建造元宇宙平台,並且將在2023年建立元宇宙120中心(Metaverse 120 Center), ... 於 udn.com -

#65.意向投资额4亿美元!市北区“跑步出海” - 國際日報

12月1日至8日,市北区赴韩国、日本举行系列招商推介活动。12月2日,RCEP山东企业服务中心驻韩国首尔办事处揭牌;12月5日,RCEP山东企业服务中心日本 ... 於 www.chinesetoday.com -

#66.首爾21 大熱門活動- 首爾最著名的特色有哪些? - Go Guides

這個南韓首都坐擁時尚摩天大樓、購物中心,以及保存完好的皇宮和佛寺,充滿著獨特文化和現代便利設施。 ... 位於南山的N 首爾塔外觀摩登耀眼,是首爾市區的著名地標。 於 tw.hotels.com -

#67.首爾市- English translation – Linguee

東省經濟貿易委員會、中山市經濟貿易委員會、日本經濟產業局、日本貿易振興機構、首爾市政府、美國撒凡納藝術設計學院及韓國釜山設計中心,以及多家大學和設計團體。 於 www.linguee.com -

#68.[首爾] 旅遊新手專用首爾分區簡介@ 。Ami愛旅遊Travelholic。

簡單地介紹一下首爾市大略分區,還有各個區域比較有名的特色或景點。 如果要安排景點,建議大家相近的 ... 另外展場兼購物中心COEX也算在這區塊內。 於 amiangel.pixnet.net -

#69.首爾市區景點

Allen建議下,韓國最初成立的現代化醫院) 院長,及在韓國辭世的西方人士與其家族。. 14 reviews. 湖林博物館(新沙分館) 湖林博物館與澗松首爾是韓國經濟、科技、文化中心的 ... 於 knihkupectvi-praha.cz -

#70.韓國仁川機場到首爾市區的三大交通方式彙總

韓國機場快線AREX (Airport Railroad Express)從仁川國際機場往返首爾站,可以以最短時間往返首爾市中心及金浦機場、仁川機場,又稱“機場快速列車”。其中 ... 於 www.hanyouwang.com -

#71.世宗特別自治市!韓國計劃取代首爾新首都、南韓行政中心街景 ...

南韓世宗市街景現狀前言之前,寫過一篇當初韓國準備要把首都從首爾(原名漢城)、遷移到較為南部的新都市:世宗市/ 「世宗特別自治市」的文章! 於 www.unolin.com -

#72.首爾旅遊, 首爾旅行| 捷星 - Jetstar

若要欣賞城中最美的景色,可前往位於市中心南山山頂的地標首爾塔的觀景台。你可以步行登山,但亦可以乘搭纜車並欣賞更多美景。這是一個非常浪漫的地方,你會看到許多刻 ... 於 www.jetstar.com -

#73.韓國首爾市廳站附近10 間最佳飯店 - Booking.com

LOTTE City Hotel Myeongdong 距離乙支路3 街地鐵站(2 號線和3 號線)的1 號出口步行3 分鐘,附設健身中心和咖啡廳。館內提供免費WiFi。 客房設施齊全,配備空調、平面 ... 於 www.booking.com -

#74.路易威登首爾市中心樂天店 - LV

路易威登首爾市中心樂天店. 首爾市中區南大門路2街130 Avenue Lotte Downtown 1樓及B1樓, 04533 首爾, Korea 南韓. +82 2 3432 1854. 抱歉,現時沒有可供預約的時段。 於 tw.louisvuitton.com -

#75.2022首爾市區賞楓景點整理 - Creatrip

位於市中心、同時也是首爾最大的「首爾林」公園非常適合各位前來。大片面積的森林在秋天時換上黃紅衣裳,也是一年四季當中,最為熱門以及豔麗的時刻。 於 www.creatrip.com -

#76.【首爾旅遊】首爾路7017@遊首爾最新玩法、市中心空中花園

首爾 路7017最特別的,在於能以不同的視角欣賞首爾。在高達17公尺的橋上,可以毫無遮擋地將南山首爾塔等景觀一覽無遺。而步道還能連接南大門市場 ... 於 www.kmileshow.com -

#77.韓國防疫第二階段擴至全國首爾市中心又變冷清【組圖】

人民網訊此前隨著韓國新冠肺炎疫情有所好轉,社會經濟活動和人們的生活秩序都逐漸恢復正常。但近日,首爾教會群聚性感染事件發生后,韓國國內疫情出現 ... 於 korea.people.com.cn -

#78.【首爾景點推薦】歷史遺跡/傳統市場/購物等15個首爾景點

座落於首爾市中心的景福宮,是朝鮮時期建造的首座宮殿,不僅是許多韓劇的取景之地,一年四季也有不同的美景,許多人會選擇穿著古代精緻的韓服來景福 ... 於 tc.trip.com -

#79.仁川機場到首爾市區交通:機場快線、巴士、計程車搭乘攻略

第二航廈內有獨立的交通中心,結合巴士與鐵路設施,方便旅客搭乘。兩航廈間也有巴士互通,車程約20分鐘。 穿梭巴士(平日、假日)首末班車時間:. 仁川機場 ... 於 www.shopback.com.tw -

#80.韩国首尔住宿-五星级大酒店-首尔柏悦酒店 - Hyatt

韩国首尔江南区,最佳五星级酒店。 ... 首尔柏悦酒店坐拥优越的地理位置,坐落在江南区国际会展中心附近,承诺为客人奉上基于个人 ... 地址: 首尔市江南区德黑兰路606 於 www.hyatt.com -

#81.哈尔滨首尔搭“云桥”共探中韩创业投资发展方向 - 中国侨网

此次活动由黑龙江省人民政府外事办公室、韩国创业加速器协会、哈尔滨市科学技术局、宾县人民政府、中韩国际创新创业中心共同主办。 於 www.chinaqw.com -

#82.首爾終極攻略:3到5天的市內及近郊行程懶人包» - Agoda

第3天(下午):位於首爾中心的南山公園是自然愛好者不能不去的熱門景點。位於山頂、建於朝鮮時代的烽火臺在舊時用於傳遞重要資訊,也為風景秀麗的南山增添了幾分歷史 ... 於 www.agoda.com -

#83.首爾市中心戒備森嚴全力預防集會群聚感染重演| 國際 - 中央社

中央社記者廖禹揚首爾15日專電)韓國近期疫情升溫,為避免本週末的光復節連假因示威集會活動引發群聚感染,使疫情再次擴散,當局在市中心光化門一帶架 ... 於 www.cna.com.tw -

#84.媒體:首爾市中心列車脫軌30名乘客受傷 - 俄羅斯衛星通訊社新聞

俄羅斯衛星通訊社莫斯科11月6日電據韓聯社報道,一列客運列車在首爾市中心脫軌,導致至少30名乘客受傷。 2022年11月6日, 俄羅斯衛星通訊社. 於 big5.sputniknews.cn -

#85.韓國為何要從首爾遷都小城世宗? - 夏小強的世界

世宗這個名字,來源朝鮮王朝第4代國王李祹,明朝賜諡號「 莊憲」 。 2012 年,世宗特別自治市成立,以總理室為首的多個機關和研究中心陸續遷往世宗。 於 www.xiaxiaoqiang.net -

#86.【2022韓國景點】14個首爾旅行必去、IG打卡點總整理! - Klook

東大門其實是首爾八大城門之一,原名為興仁之門,位於首爾市鐘路區,目前東大門僅 ... 幾乎都出自東大門,東大門商圈包括了多個批發市場、商場及購物中心,範圍非常的 ... 於 www.klook.com -

#87.韩国行政安全部长官因梨泰院踩踏事故被罢免!被批渎职失言

据南都此前报道,10月29日晚,首尔市中心龙山区梨泰院发生严重踩踏事故,截至目前,该事故共造成158人死亡,其中包括4名中国公民,另造成196人 ... 於 m.mp.oeeee.com -

#88.別說韓國景色輸日本!旅遊作家真情推薦首爾4景點 - 風傳媒

韓國首爾中心的「明洞」一直是許多女孩們「購物朝聖」的最佳去處,因為不僅充滿著好逛好玩好吃的必買好物,更是像樂天、新世界等韓國最高級的百貨公司、複合式購物中心 ... 於 www.storm.mg -

#89.Seoul - 全稱首爾特別市(서울특별시 - 中文百科知識

首爾 (Seoul),全稱首爾特別市(서울특별시、서울特別市),韓國首都,國際化大都市,韓國第一大城市,韓國的政治、經濟、科技、文化中心,位於韓國西北部的漢江流域 ... 於 www.jendow.com.tw -

#90.【韓國就醬玩】首爾路7017,漫步首爾市中心的空中花園!

這座首爾市中心空中花園的「首爾路7017」(서울로7017),在5月20日正式開通!前身是一條建於1970年代的舊高架道路,後來因為安全因素停止使用, ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#91.旅遊專欄: 韓國觀光公社漫步首爾市中心,盡情感受聖誕氣氛 ...

讓首爾夜景更顯華麗的聖誕燈飾,為您介紹從好客空間(HiKR GROUND)至清溪川與明洞大街的聖誕徒步之旅. 於 big5chinese.visitkorea.or.kr -

#92.首爾市中心擬建造地下城總面積逾3萬平方米 - Mofa

首爾市 都市再生本部部長陳熙善(音)9月22日表示,“將把光化門周圍大型建築物的地下部分打造成購物中心型的商業街,並把地下空間和步行街連接起來,截至 ... 於 overseas.mofa.go.kr -

#93.首爾 - 旅行酒吧

首都首爾位於韓國西北部漢江流域,為韓國的經濟、科技和文化中心。有水原華城、宗廟、昌德宮、朝鮮王陵等四處古蹟列為世界遺產。首爾南山公園的首爾塔還可以鳥瞰首爾市 ... 於 travel98.com -

#94.【韓國機場】首爾仁川機場到市區:機場巴士、機場快線

【韓國機場】首爾仁川機場到市區:機場巴士、機場快線,弘大明洞彙整 · 韓國首爾機場 · 仁川機場到首爾市區,機場巴士、機場快線AREX、機場接送 ... 於 bobby.tw -

#95.首爾市啟動五年「首爾氣候變遷因應綜合計畫」,瞄準建築與 ...

韓國首爾市(Seoul)位於朝鮮半島中部,為韓國的首都和人口最多的城市,人口 ... 並成立「24小時緊急應變中心」,強化因氣候變遷引發新型傳染病的應對 ... 於 local.twenergy.org.tw -

#96.首尔- 知乎

首尔 (谚文:서울;英文:Seoul),全称首尔特别市,旧称汉城。 ... 首尔是世界十大金融中心之一,世界重要的经济中心,消费者物价指数居世界第五。 於 www.zhihu.com -

#97.首爾中央公園:首爾林| KoreabyMe

首爾市中心 最大公園. 為什麼叫首爾林? 簡單的說,首爾森林是由5個大公園連成的一個巨大公園(可以說是都市中的森林)。 不用只是去羨慕著名的漢江公園,因為在首爾林 ... 於 koreabyme.com -

#98.清溪川的死亡與再生:我們學到了什麼? - 環境資訊中心

在南韓總統李明博當選的隔天有機會參訪首爾清溪川,看到清溪川復原經驗一些值得反思的面向。 清溪川是首爾市中心的一條河流,全長5.84公里, ... 於 e-info.org.tw -

#99.南韓首爾市政府計畫明年投入建造元宇宙平台市民可VR 辦理 ...

目前規劃中,首爾市將今年12月作為進入元宇宙發展開端,預計在2022年投入建造元宇宙平台,並且將在2023年建立元宇宙120中心(Metaverse 120 Center), ... 於 www.cool3c.com