香港氣溫記錄的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦洪郁芬寫的 台灣華俳精選 和何偉歡,羅金義的 環保政策與綠色生活:國際視野下的香港都 可以從中找到所需的評價。

另外網站早晨天氣節目(08月29日上午7時) - 科學主任何俊傑 - YouTube也說明:由於天氣瞬息萬變,欲知最新天氣資訊,請瀏覽 香港 天文台網頁: ... 盤點歷年破紀錄10號風災|#天氣師李鈺廷|Channel C HK. Channel C HK•448K ...

這兩本書分別來自釀出版 和中華所出版 。

國立宜蘭大學 建築與永續規劃研究所碩士班 張蓓蒂、何武璋所指導 石麒平的 室內裝修空氣品質之研究 (2019),提出香港氣溫記錄關鍵因素是什麼,來自於室內裝修、室內空氣品質、牆面塗料、濕度、甲醛、總揮發性有機物。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 地理學系 洪致文所指導 林和駿的 農民曆二十四節氣的氣象意涵 (2018),提出因為有 節氣、氣候、全球暖化、農民曆、物候的重點而找出了 香港氣溫記錄的解答。

最後網站6月雨量比正常高28% 上半年氣溫創有記錄最高| 星島日報則補充:天文台表示,熱帶氣旋小熊、低壓槽及活躍的西南氣流在今年6月為香港帶來了期待已久的降雨。今年6月的總雨量為628.0毫米,較正常值491.5毫...

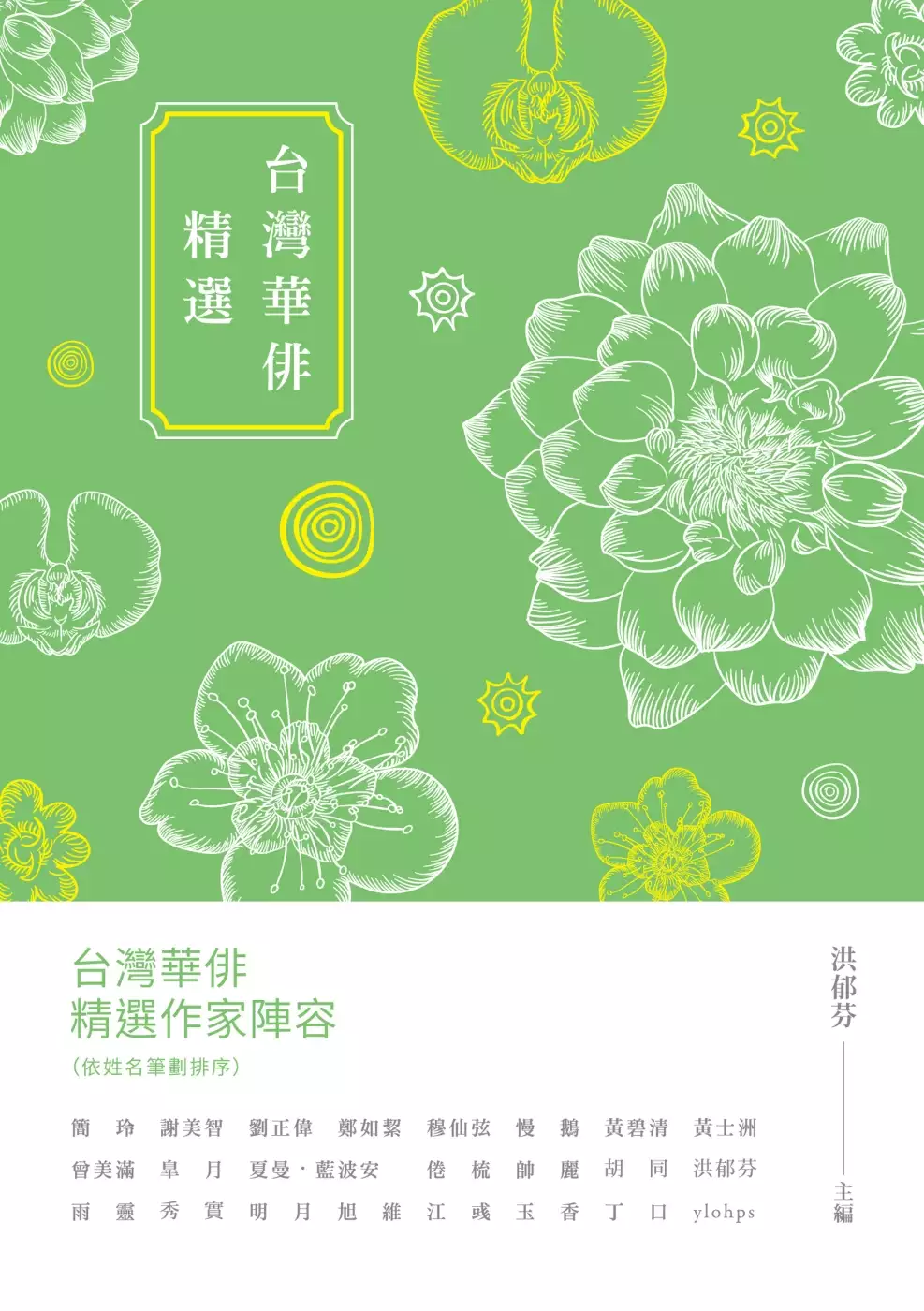

台灣華俳精選

為了解決香港氣溫記錄 的問題,作者洪郁芬 這樣論述:

本書輯錄了台灣俳人的俳句作品凡120首,其中不乏饒具台灣趣味的作品。兩行華俳,既是優雅的詩歌,也是情哲合一的智慧語錄。一卷懷中,簷下展讀,晴雨晨昏,都在心中。 「秋分爾後,嘉義小城,氣溫依然酷熱。古人云,秋陽以虎,所言不虛。婉拒酬酢,伏案寫作此文,是我懷著對台灣文學的熱愛所帶來的動力。有關台灣俳句在台灣的發展,吾師黃靈芝等人早有倡議。不為五七五形式的僵化,可效日俳作二句一章之書寫。只因限於時勢,應和者稀。拜師門受末學,輾轉倥傯中我未曾或忘。生命軌跡總是曲折難料,這三年竟讓我有緣值餘閒之便,重拾對華俳的研究。殖民時期統治者輸入俳句,提倡「台灣趣味」。光復後的灣俳和解嚴後的華俳發展

,自是一脈相承。我堅持華俳源於台灣作家(俳人)默默的耕耘,藉由台日兩個不同的文化體系交流中自然發展而成,絕非外力的施加。這是維護台灣文學的尊嚴最起碼的覺醒。」──序〈流水上的竹筏 灣俳華俳〉洪郁芬 本書特色 ★ 兩行華俳,既是優雅的詩歌,也是情哲合一的智慧語錄。本書精選二十三位台灣俳人的作品,呈現多樣的俳句之美。 ★ 全書共分春、夏、秋、冬四卷,每一卷特選五首俳句附上日文翻譯。

香港氣溫記錄進入發燒排行的影片

#賞雪#追雪#拉拉山

那天到了桃園復興鄉的拉拉山賞雪, 在便利商店旁 問了當地賣香腸的老伯 ,問他哪裡還看得到雪 ,他說神木區還有很多, 所以當然就驅車前往囉!

快到的時候 ,車外溫度竟然只剩一度的氣溫, 不過因為入口管制, 不讓車輛直接開到生態教育館附近, 所以只能徒步前往。 又沒有隨身攜帶口罩, 只好跟有愛心的小美女借口罩 ,所以是帶著粉紅色的口罩進入的 。

一路上不斷下著小雨, 一直深怕相機跟空拍機被淋濕, 其實那些雨滴都是融雪從樹梢上所滴下的, 就這樣淋著雨,走了快40分鐘,才到達生態教育館。

運氣還不錯, 一到就整個放晴, 更適合空拍機的飛行。 而且出門前 也有再三詳讀使用說明書, 了解空拍機可以在最低零下10度的氣溫飛行, 不過整個飛行的空域不算寬裕, 所以只能有限的飛行 ,拍攝一部分雪景的情況。

出門前也有看氣象報導, 提到下午三點左右就會撥雲見日, 整個北台灣會轉為乾冷的天氣型態, 果然這次的預報算是非常準確, 中午拍巴陵大橋時還是陰天。

不過因為雲霧散開, 陽光可以直射 ,所以融雪的速度也加快, 回程時剛才沿路所見的積雪迅速消融, 也少了那濕濕冷冷的感覺。

走出拉拉山管理站,已經是下午三點, 所以趕快買了一顆茶葉蛋和玉米, 吃點東西好暖暖身體。 往山下開車沒有多久, 就被壯麗的雲海奇景所吸引, 當然不能錯過, 拿起手機開始進行縮時攝影的工作 。

不過因為是開啟後車廂 ,把汽車電瓶拿來給手機充電用, 還被路人誇獎, 用這麼大一顆行動電池, 難怪拍縮時一點都不用擔心, 物盡其用, 這是我車宿的裝備之一, 當然要帶妥才方便。 最後也幸運將日落前的雲海美景記錄下來。

認真算來 來拉拉山十多趟, 這次是最被上天眷顧的一次, 不僅看到白雪, 還看到雲海翻騰的畫面, 這就是我到拉拉山賞雪的收穫分享

►►►歡迎訂閱梁震明頻道:https://bit.ly/33R0bmf

►►►梁震明臉書粉絲頁:https://www.facebook.com/inkliang/

►►►梁震明痞客邦:http://tom20030208.pixnet.net/blog

►►►梁震明IG:https://www.instagram.com/liang_chenming_art/

【梁震明簡歷】

國立台北藝術大學美術創作研究所畢業。

曾任國立台南藝術大學藝術史系及東海大學美術學系講師。

個展12次,國內外聯展30餘次。

作品曾在香港蘇富比、羅芙奧及沐春堂拍賣成交。

著作「墨色的真相」與「台灣寺廟龍柱造型之研究」獲國立編譯館出版刊行。

現為羲之堂代理之專職水墨畫家。

水墨創作介紹:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2797965

水墨材料介紹:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2800158

藝術生活分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2838915

台灣龍柱介紹:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2797923

水墨藝術分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2823594

台灣露營分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2811651

國內旅遊分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2798133

國外旅遊分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2811654

空拍經驗分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2798208

室內裝修空氣品質之研究

為了解決香港氣溫記錄 的問題,作者石麒平 這樣論述:

過去人對住宅要求是可以落腳的意識形態,逐漸轉型追求符合自我生活質感的居住環境,如今對環保及生活品質意識的提升,人們開始對生活周遭的環境因素:食、衣、行檢討並改善,卻忽略了使用最頻繁的室內裝修材料,反而是最大量污染物質的源頭。 本研究文獻回顧分別為裝修空氣汙染物對使用者生理健康、空氣品質的重要性、各國室內環境品質管理機制及室內裝修空氣汙染物質調查及分析。 研究實際採樣的檢測流程為(一)儀器架設、(二)現場實測、(三)空間條件紀錄、(四)檢測數據紀錄、(五)回收儀器完成現場檢測。作業前檢測點確定並架設儀器完成,現地各空間實測時間從當天13:30開始進行檢測至16:00,每一分

鐘即時檢測的數據,將該數據整理成每三十分鐘為一筆之可分析數據後為6個所測得各項數據之時段,實測中開始記錄檢測之各項數據,檢測結果數據同時,將紀錄各空間塗料面積、板材類別及空間形式等條件。 無論是居住還是商辦的形式,根據本研究了解室內環境濕度對環境污染物質多寡有相當的影響,將室內環境濕度降低,可有效抑制HCHO(甲醛)及TVOC(總揮發性有機物)等空氣汙染物質濃度的揮發。 本研究主要是針對剛室內裝修完工後的空間案例之環境封閉下檢測的HCHO(甲醛)、TVOC(揮發性有機物)並以不同的空間形式、空間環境條件和塗料類別進行分析,從各案例發現空間的大小與環境的濕度及低甲醛乳膠漆與乳膠漆之間

各有優劣處,低甲醛乳膠漆相較於乳膠漆降低了HCHO(甲醛)的危害卻增加了TVOC(揮發性有機物)的危害風險,也可使用除溼機或各類除濕物質來控制濕度將抑制空氣汙染物質HCHO(甲醛)與TVOC(揮發性有機物)的揮發濃度。

環保政策與綠色生活:國際視野下的香港

為了解決香港氣溫記錄 的問題,作者何偉歡,羅金義 這樣論述:

一百年後,地球會變成怎樣? 1980 年代以來環境問題備受全球關注,如何平衡經濟發展和環境保育成為國際間的重要議題。「四小龍」之一的香港,當時是亞洲最富裕的地方之一,然而享受經濟奇跡帶來的繁榮富裕之餘,與之共生的是急劇惡化的環境污染。四十年來,環保署的成立、「去工業化」等,似乎在一定程度上回應了污染問題;然而在整體環保政策上,成為國際金融和貿易中心的香港,似乎對可持續發展的「綠色經濟」完全不感興趣。 在香港講環保並不討好。但事實是,氣候變遷的確在進行中,我們的確需要作出改變—— 儘管很多人懷疑甚或否認這個事實,又或對氣候變遷的言論習以為常、無動於衷。 本書以「問

題探究法」(issue inquiry approach)寫作,探討全球氣候變化下的香港、廢物何去何從、與動植物共融、過綠色生活四個重大範疇,涵蓋再生能源、垃圾分類、保育海洋生物、糧食安全危機、綠色本地遊、古蹟保育等二十多項與每個香港人息息相關的議題,分析香港政府應對這些問題的方法及推出的政策,又以其他國家的環保政策作對比、借鑒。期望能為理論和哲學層面的考掘先邁開第一步,讓我們切實地在國際視野下反省自身的不足。

農民曆二十四節氣的氣象意涵

為了解決香港氣溫記錄 的問題,作者林和駿 這樣論述:

年循環是大自然地表上最明顯的循環週期訊號,地球公轉太陽一週為一年,現今所通用的曆法,皆以年為週期。我們所存在的華人社會慣用的曆法為「農民曆」,是一種陽曆與陰曆結合在一起的曆法,以節氣詞為陽曆的刻度。本研究針對農民曆二十四節氣進行分析,探究節氣詞中與氣象有關的因子。二十四節氣詞中跟氣象有關係的為小寒、大寒、雨水、驚蟄、清明、穀雨、小暑、大暑、處暑、白露、寒露、霜降、小雪、大雪,共計有十四個。本研究使用氣象資料數據,欲了解這個中國漢代以前就完備的節氣詞之意涵,進而了解其適用的範圍與過去及未來的變遷。研究發現,節氣詞設計的邏輯是先確立夏至、冬至、春分、秋分的時間點之後,再將二分二至中間各安放一個季

節開始的立春、立夏、立秋、立冬。以上為天文因子的節氣詞,用來表示太陽位置的年循環,是幾乎固定不可變的。接下來安插天候及物候因子來提醒農業工作的進行,跟植物栽培有關係的氣溫、雨量因子紛紛進入節氣詞,跟事件「至」點有關係的是小大暑、小大寒、白露,跟事件「開始」點有關係的是驚蟄、雨水、處暑、霜降、小大雪,跟事件的過程有關係的是清明、穀雨及寒露。節氣的設計雖然一開始是當做太陽曆的刻度,但在節氣詞的設計階段,卻巧妙的包含了農業災害預防的概念,水的三相變化時間點在這裡被點了出來,雪、霜、水氣、露、雨的相態變化對動植物有不同的影響,農民曆可以說是一套農業氣象防災曆。從研究的圖表中可以發現,所有節氣詞的描述在

節氣發源地仍然適用,不論描述最熱的時段(大暑)、最冷的時段(大寒)、景色能見度開始變好的時段(清明)、雷及霜開始的時段(驚蟄、霜降)都吻合於節氣詞的時間點。但在臺灣地區只有小寒、大寒、清明、穀雨、白露、寒露、處暑可以適用,最熱的時段並未落在大暑,而在小暑。統計發現,過去60-80年間的臺灣及中國古都地區一年之中氣溫最高及最低日其實是散佈在3-6個節氣時段的,但是長期來看並沒有任何提早或延後的趨勢,僅有最冷跟最熱日氣溫的上升趨勢。使用CMIP5氣候模式推估資料來檢視未來2075-2099年可能的節氣變遷,也得到與上述相同的結果,除非發生特殊事件改變大氣環境,否則未來世紀末的大暑及大寒時間點不會提

早或延後,節氣詞的防災時間點功能可以延續使用下去,繼續發揮提醒的作用。二十四節氣系統目前仍然適用於節氣詞發源地,另外以區域氣溫參數分析的結果也顯示,中國大陸的內陸地區目前都還能適用此套太陽曆的刻度系統,而中南半島及南洋一帶並不適用,韓國、朝鮮、日本等地其氣溫節奏相似,但最高溫或最低溫出現日期雨節氣詞的描述偏差較大。

想知道香港氣溫記錄更多一定要看下面主題

香港氣溫記錄的網路口碑排行榜

-

#1.香港5月平均最低氣溫達有記錄以來第二高

未来24小时天气预报详情www.tianqi24.com提供香港特别行政区气温全年各月气温走势统计查询: 每月香港气温数据统计分析及指数含降雨量多少,晴雨天数汇总香港溼季熱、 ... 於 magicformplaisir.fr -

#2.【香港1月份天气】香港2023年1月份天气预报_气温_央视天气

香港 1月份天气. 2023-01-01. 多云. 15~20℃. ad_ystq_mobile_2. 2023-01-02. 多云. 14~18℃. 2023-01-03. 多云. 14~19℃. 2023-01-04. 多云. 15~17℃. 2023-01-05. 於 www.yangshitianqi.com -

#3.早晨天氣節目(08月29日上午7時) - 科學主任何俊傑 - YouTube

由於天氣瞬息萬變,欲知最新天氣資訊,請瀏覽 香港 天文台網頁: ... 盤點歷年破紀錄10號風災|#天氣師李鈺廷|Channel C HK. Channel C HK•448K ... 於 www.youtube.com -

#4.6月雨量比正常高28% 上半年氣溫創有記錄最高| 星島日報

天文台表示,熱帶氣旋小熊、低壓槽及活躍的西南氣流在今年6月為香港帶來了期待已久的降雨。今年6月的總雨量為628.0毫米,較正常值491.5毫... 於 today.line.me -

#5.過去天氣- 香港天文台

香港 旅遊天氣資訊 · 世界天氣資訊 · 運動相關項目展開 · 飛行運動天氣資訊 · 水上運動 ... 瀏覽記錄. 主頁. 搜索 搜索. 擴展. 折疊. 天氣. 本港天氣相關項目 ... 於 www.hko.gov.hk -

#6.香港颱風消息

香港 天文台網站主頁– Hong Kong Observatory. 及符號後的數字為天文台當日的最高及最低氣溫預測或記錄,亦可視作當日於天文台的氣溫變化範圍。 於 gigueqd7.greenfreshflorals.com -

#7.香港的長期天氣預測

我們的天氣預測並不是對於下雨/降雪的實際預報。並不是所有有機率的日子都會出現下雨/降雪。然而,如果在該月中曾有下雨/降雪,你可預期在高機率出現的日子大多數會下 ... 於 www.weathertab.com -

#8.射鵰解謎 上卷 - Google 圖書結果

... 香港展出。重點展品竟然是敦煌六十一號洞窟內的「五臺山圖」。當年梁思成便是從這幅壁畫內找到五臺山「大佛光寺」的位置記錄 ... 氣溫悶熱。當年沒有衛星定位系統,汽車車箱 ... 於 books.google.com.tw -

#9.1993 06 27 無線天氣報告強颱風高蓮 - Bilibili

... 香港 天氣雷達60年,【氣象冷知識】愛倫80年代最強颱風,2020 08 19 TDM ... 2018 09 15 Cable十一點半最前線超強颱風山竹. 【氣象冷知識】 香港 天氣雷達60年. 於 www.bilibili.com -

#10.去年為香港有記錄以來最暖一年全年平均氣溫24.5度 - 星島日報

天文台指,去年是香港自1884年有記錄以來最暖的一年,有11個月份較正常溫暖。全年平均氣溫為24.5度,較1981至2010年氣候正常值高1. 於 std.stheadline.com -

#11.最新天氣報告+天文台預報香港未來9天天氣|各區溫度+ ...

香港 最新天氣預報,天文台預計今日大致多雲,初時有一兩陣雨。日間部分時間有陽光,最高氣溫約29度。吹和緩至清勁東至東北風。今日有一股東北季候風正影響 ... 於 www.edigest.hk -

#12.過去天氣

過去天氣. 香港地區:. 每日天氣摘要及輻射水平資料 · 香港天文台氣 候資料服務 · 天文台自動氣象站摘錄 · 本港每月天氣摘要 · 本港每年天氣概況 · 香港天氣資料室 ... 於 www.hkmet.net -

#13.香港天文台- 氣候資料服務

瀏覽記錄. 主頁. 搜索 搜索. 擴展. 折疊. 天氣. 本港天氣相關項目展開. 分區天氣 ... 香港旅遊天氣資訊 · 世界天氣資訊. 運動. 飛行運動天氣資訊 · 水上運動天氣資訊 · 這 ... 於 www.hko.gov.hk -

#14.香港童軍總會營地自動氣象站天氣資料

香港 童軍總會(洞梓童軍中心) Scout Association of Hong Kong (Tung Tsz Scout Centre). 現時氣溫: 23.3℃. 今天最高氣溫: 24.6℃. 今天最低氣溫: 21.7℃. 相對濕度: 88%. 於 www.meteam.org -

#15.天文台九天天氣預報

香港 九天天氣預報|香港天文台(HKO)|天氣預測 ... 及符號後的數字為天文台當日的最高及最低氣溫預測或記錄,亦可視作當日於天文台的氣溫變化範圍。. 於 juicex5c.parqueflordovale.com.br -

#16.香港颱風記錄

二零二一年天氣概況|香港天文台(HKO)|每年天氣概況. 而全年平均最高氣溫27.5度及平均最低氣溫22.6度亦是有記錄以來最高。香港天文台於5月23日錄得全 ... 於 firesozp.capitalplumbing.ca -

#17.氣象站的每日觀測數據及官方天氣預測

香港 天文台轄下所有自動氣象站的觀測數據、天文台天氣預測記錄、天氣警告記錄、當日自動氣象站每分鐘數據下載. 於 59.149.59.204 -

#18.香港天文台天气预报15 天

香港 天文台天气预报15 天. 香港天文台– Hong Kong Observatory. 天氣概況. 高溫觸發的雷雨正影響廣東。. 本港方面,中午過後的驟雨及雷暴主要集中在 ... 於 haspsgo7.sghscdhaka.edu.bd -

#19.香港氣溫錄得36.1度是138年來最熱7月天

香港 天文台在下午3時錄得36.1度高溫,而上水氣溫高達38.9度,再破今年最熱紀錄。這是自1884年有記錄以來、138年來,香港最高溫的7月天,超越1968年7月 ... 於 www.waou.com.mo -

#20.香港氣候變化

除了溫度變化,全球暖化會為大部分中緯度地區的陸地和潮濕的亞熱帶地區帶來更多、更極端的降水事件。香港極端降水事件變得越來越頻繁,以往天文台總部每小時雨量破紀錄的 ... 於 www.symedialab.com -

#21.香港天氣資訊中心| weather.com.hk

為你提供一站式的香港天氣資訊,以及有關熱帶氣旋的資料。 於 www.weather.com.hk -

#22.【最熱八月】今年8月香港平均氣溫達有紀錄以來最高全月總 ...

2023年8月香港遠較正常炎熱,天文台指這主要受南海北部海面溫度較正常溫暖及於華南沿岸較正常強的低層西南氣流影響。最新影片推介︰八月平均氣溫29.7 ... 於 topick.hket.com -

#23.香港惡劣天氣訊息站Hong Kong Wild Weather and Storm ...

香港 分區氣溫的24小時時間序列 (紅色線代表氣溫,藍色線代表相對濕度). 請選擇分區 ... 香港天文台的酷熱天氣警告記錄(自2000年). 其他連結. 香港天文台寒冷及酷熱天氣警告 ... 於 www.weatherhk.org -

#24.地理研究與發展: 營造積極學習氣氛 - 第 195 頁 - Google 圖書結果

... 香港地區,地少人多,對於較偏僻的鄉村地方,如打鼓嶺,其氣溫變化與受熱島效應影響的 ... 記錄,且只用一個短期天氣個案,嘗試說明及演繹這種可能極為複雜的天氣問題,有失其 ... 於 books.google.com.tw -

#25.香港氣溫記錄2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ...

历史天气查询网提供香港历史天气记录查询,包括香港过去气温、风力风向、天气状况,香港过去某一天,一周,一个月,一年的天气情况等香港历史天气统计数据查询。 香港天氣資訊 ... 於 total.gotokeyword.com -

#26.現時天氣情況(香港東區小西灣)

... 天氣總結 [ 本年天氣記錄 ] [ 去年天氣記錄 ] [ 本月天氣記錄 ] [ 上月天氣記錄 ] Outside Temperature Outside Humidity Rain Wind Speed Rain Rate Barometer Heat ... 於 www.lhymss.edu.hk -

#27.天文台天氣預報|10月11日最新消息+預測未來9天天氣

最新天氣報告|香港各區天氣錄得雨量. 受空氣、氣壓及風向風速影響,雲層累積過厚成為降雨。一般來說,10mm雨量的日子外出要㩦帶 ... 於 www.sundaykiss.com -

#28.香港氣溫錄得36.1度是138年有記錄以來最熱七月天

香港 天文台在下午3時錄得36.1度高溫,而上水氣溫高達38.9度,再破今年最熱紀錄。這是自1884年有記錄以來、138年來,香港最高溫的7月天,超越1968年7月 ... 於 www.chengpou.com.mo -

#29.地球物理暨氣象局: SMG

惡劣天氣記錄 熱帶氣旋警告 風暴潮警告 暴雨警告信號記錄 雷暴警告信號 強烈季候 ... 香港 29°C 24°C. 廣州 29°C 20°C. 北京 23°C 10°C. 台北 24°C 22°C. 東京 24°C 17°C. 於 www.smg.gov.mo -

#30.每日觀測數據及預測- 香港自動氣象站氣候觀測資料庫

香港 境內所有氣象站在2020年05月30日的每分鐘氣象數據圖表及記錄:. 只包含香港天文台在當日有公布實時氣象數據的氣象站; 2017年08月06日或以後的數據包含氣溫 ... 於 i-lens.hk -

#31.香港2023年10月历史天气

2345天气预报快速查询香港历史天气预报查询,香港天气预报还提供香港各区县的生活指数、健康指数、交通指数、旅游指数,及时发布香港气象预报、各类气象资讯。 於 tianqi.2345.com -

#32.2021年10月份香港历史天气预报

2021年10月份香港历史天气信息查询,收集了香港特别行政区2021年10月份的31天历史天气数据,白天平均温度27.6度,夜间平均温度23.4度。 於 www.tianqi5.cn -

#33.環保政策與綠色生活: 國際視野下的香港 - 第 8 頁 - Google 圖書結果

... 香港似乎是福地。我們既不是農業社會,也不再是工業社會,而是一個國際金融都會 ... 記錄以來最熱的夏季;2018 年超強颱風山竹襲港,多處低窪地區被海水淹浸,至少 458 人 ... 於 books.google.com.tw -

#34.香港島, 灣仔區, 香港目前天氣

... 香港島, 灣仔區, 香港的目前天氣 ... 氣溫歷史記錄. 10/11. 高. 低. 預報. 83°. 74°. 平均. 82°. 74°. 去年. 83°. 70°. 記錄. 91 ... 於 www.accuweather.com -

#35.天文台天氣報告資料庫

版權所有© 香港地下天文台1995-2023 鳴謝香港天文台授權轉載天氣資料及預報。 網站地圖. 於 www.weather.org.hk -

#36.香港历史天气查询过去一个月天气预报

天气后报为您提供香港历史天气查询,香港香港历史气温,包含过去气温、昨天天气、天气状况、风向等过去一个月天气查询,过去一周7天预报指标. 於 www.tianqihoubao.com -

#37.可觀氣象台即時天氣資料Current Weather Conditions

過去24小時天氣記錄. 24小時氣溫記錄. 24小時濕度記錄. 24小時露點記錄. 24小時風寒指數記錄. 24小時體感溫度記錄. 24小時酷熱指數記錄. 24小時氣壓記錄. 24小時降雨速率 ... 於 www.hokoon.edu.hk -

#38.天文台預測今年全年平均溫度偏高將加強酷熱警告服務

陳栢緯說,去年是自1884年有記錄以來,其中一個第六暖的年份,全年平均氣溫為攝氏23.9度,較正常高0.4度,當中7月的平均氣溫高達30.3度,是香港有記錄以來 ... 於 hk.news.yahoo.com -

#39.10大最冷冬天|香港歷史哪年錄得最低溫?

根據香港天文台資料,香港市區10大最低溫紀錄(以尖沙咀天文台總部錄得氣溫計算),最近期的要數2016年的3.1度,是香港有紀錄以來第3冷的市區氣溫。 於 www.ourchinastory.com -

#40.香港也熱翻!創7月最高溫138年紀錄上水一度逼近39度

〔中央社〕香港天文台下午近3時錄得攝氏36.1度高溫,再破今年最熱紀錄,這是1884年有紀錄以來,香港7月的最高溫。其中,上水新市鎮一度高達38.9度, ... 於 news.ltn.com.tw -

#41.研增香港股市流動性

六月七日端午節,香港再次遭遇酷熱天氣,香港天文台上午發出酷熱天氣警告,當天錄得最高氣溫達三十三點二攝氏度,成為今年以來最熱一天,亦是有記錄 ... 於 www.vakiodaily.com -

#42.香港天文台HKO

#最大南極海冰覆蓋範圍 係有衛星記錄以來最低❗更加比舊紀錄再低100萬平方公里 ... 由於天氣情況惡劣,市民應留在安全地方暫避。 最新天氣消息:https://www.hko.gov.hk 於 www.facebook.com -

#43.研究指2023年或成為有史以來最熱的一年專家分析未來5年有望 ...

有專家就分析受厄爾尼諾現象的影響,加上全球暖化或出現新高峰,未來5年(2013年至2027年)有望突破地球最高氣溫紀錄。 同場加映:【衝出嚟玩】最新影片. 於 hk.ulifestyle.com.hk -

#44.【香港气温】香港特别行政区全年各月气温走势统计查询

未来24小时天气预报详情(www.tianqi24.com)提供香港特别行政区气温全年各月气温走势统计查询: 每月香港气温数据统计分析及指数含降雨量多少,晴雨天数汇总, ... 於 www.tianqi24.com -

#45.香港高溫改寫逾百年紀錄上水一度逼近39度| 兩岸

(中央社台北24日電)香港天文台下午近3時測得攝氏36.1度高溫,再破今年最熱 ... 於 www.cna.com.tw -

#46.酷熱天氣屢破紀錄,慳電環保貼士提提你

綠色和平為你提供以下慳電及日常家居的防暑環保貼士,並由香港天文台的統計分析,到世界各地的全球暖化、氣候變化的現象,為你揭示包括酷熱天氣增長等氣候 ... 於 www.greenpeace.org -

#47.悟因法師說禪(四) :以心印心 燈燈相傳、 祖師西來意 /2019年越南河內紀行: 被仰望與被遺忘的

... 香港的越南難民船中有個小女孩幸運又堅強地活下來了,輾轉生活於瑞士、加拿大,後來 ... 記錄整理下來,值得反省、反芻、反思,是再出發的起點。」確實是再出發的起點。對 ... 於 books.google.com.tw -

#48.2021年平均氣溫、酷熱日數創新高成有記錄最熱天文台料明 ...

天文台又回顧2021年天氣,指去年是香港自1884年有記錄以來最熱的一年。去年本港平均氣溫為24.6度,高於2019年錄得24.5度的最高平均氣溫記錄。另外,去年的 ... 於 www.hk01.com -

#49.香港的氣候、每月天氣和平均溫度(中國香港特別行政區)

香港 溼季熱、沈悶和陰天,旱季舒適、有風和晴時多雲。 全年溫度一般在14°C 至32°C 的範圍内,很少低於10°C 或高於34°C。 於 tw.weatherspark.com -

#50.末路遺民 - 第 99 頁 - Google 圖書結果

... 氣溫和平緩。他在古巴一甲子,經歷和其他華僑相比,說不上特別,日子就在華人圈子裏 ... 記錄交給林先生,之後多次見面,他都沒有什麼表示。我1940年出生,今年七十二歲(按 ... 於 books.google.com.tw -

#51.香港政府新聞網- 7月高溫破紀錄平均氣溫30.3度 - news.gov.hk

天文台表示,今年7月是本港自1884年有紀錄以來最熱的月份,平均氣溫30.3度,較正常值高1.4度。上月錄得十天最高氣溫為35度或以上,刷新單月最高紀錄, ... 於 www.news.gov.hk -

#52.最暖3月打破天文台逾百年紀錄平均最高氣溫24.8度創新高 ...

踏入4月第一天,香港天文台今日(4月1日)在facebook發文指出,剛過去的3月是自1884年天文台有紀錄以來最暖的3月,平均最高氣溫為24.8度、平均氣溫 ... 於 news.mingpao.com -

#53.去年為香港有紀錄以來最暖一年全年平均氣溫24.6°C

2021年是本港有記錄以來最暖的一年。天文台今日(7日)公布,去年有11個月較正常溫暖,其中3月、5月及9月的平均氣溫分別攝氏22.0度、29.0度及29.7度, ... 於 hk.on.cc -

#54.全球變暖- 香港的情況又如何?

... 香港天文台總部的氣溫記錄與全球觀測所得的趨勢作比較。 在二次世界大戰前,天文台總部的氣溫趨勢與全球大致相若。大戰後則有兩段時期天文台總部的氣溫顯著上升。第一 ... 於 www.info.gov.hk -

#55.二戰以來香港天文台歷史

圖5:煙包紙上的筆錄雨量記錄,紙上有伊雲斯先生在拘留營的簽名,1943年4月。(照片來源:香港政府檔案處). 圖6:日佔香港時期記錄在拘留營信紙上的1943年氣溫記錄。 於 hklaureateforum.org -

#56.影/雨量破139年紀錄!香港世紀暴雨全城近癱瘓

天氣資訊 · 主題熱門即時直播節目. 推播通知. off. on ! 國際. 返回主題列表. 分享. 張善寧 黃靖雯 陳宥菘 / 報導. 2023/ 09/ 08 14:27. 影/雨量破139年紀錄!香港 ... 於 video.udn.com -

#57.現時天氣- 香港氣象樂園

... 記錄=== 天氣情況=== 多雲,部分時間有陽光. 氣象站:九龍灣,香港(北緯22.32度 ... 香港天文台天氣聯結. 現時天氣 · 本港各區天氣 · 本港各區雨量分佈 · 紫外線指數 · 電視 ... 於 www.weatherland.org.hk -

#58.自動天氣更新(頁1) - 網頁設計及程式編寫

如果我已經紀錄左一堆資料, 比如話係過去24 小時的每小時氣溫, 之後想plot 一張自動更新的graph, logic 又係點? 於 www.discuss.com.hk -

#59.香港5月平均最低氣溫達有記錄以來第二高

香港 天文台回顧2020年5月的天氣情況。天文台指出,總括來說,本月遠較正常炎熱,平均最低氣溫為25.9度,較正常值高1.8度,是有紀錄以來五月的其中一個 ... 於 news.wenweipo.com -

#60.香港天氣的極端記錄

香港 天氣的極端記錄. 項目. 極端數值. 極端記錄出現日期. 氣溫. 最高氣溫. 36.1℃. 1900年8月19日. 1990年8月18日. 最低氣溫. 0℃. 1893年1月18日. 雨量. 最高年雨量. 3247.5 ... 於 ihouse.hkedcity.net