香港 商 黑市音樂的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦井伏鱒二寫的 黑雨(太宰治文學啟蒙恩師井伏鱒二至高傑作×原爆書寫最具代表性的一部殘酷手記・繁體中文譯本首度問世.三款內封隨機出貨) 和林芙美子的 浮雲(備受川端康成推崇的女流文學第一人‧林芙美子放浪人生最終長篇巨獻)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自麥田 和麥田所出版 。

國立臺灣藝術大學 廣播電視學系碩士班 朱全斌所指導 賴雅婷的 《登台、著陸、青春夢,》紀錄片之創作理念與製作說明 (2010),提出香港 商 黑市音樂關鍵因素是什麼,來自於陸生來台、台生、交換生、兩岸交流。

而第二篇論文國立清華大學 歷史研究所 傅大為、吳泉源所指導 秦先玉的 「蒸煮」幸福:台灣戰後廚房電氣化發展,1945-1970 (2010),提出因為有 家電(業)範疇、電鍋技術、婦女炊煮技術、美援技術轉移、幸福電化家庭的重點而找出了 香港 商 黑市音樂的解答。

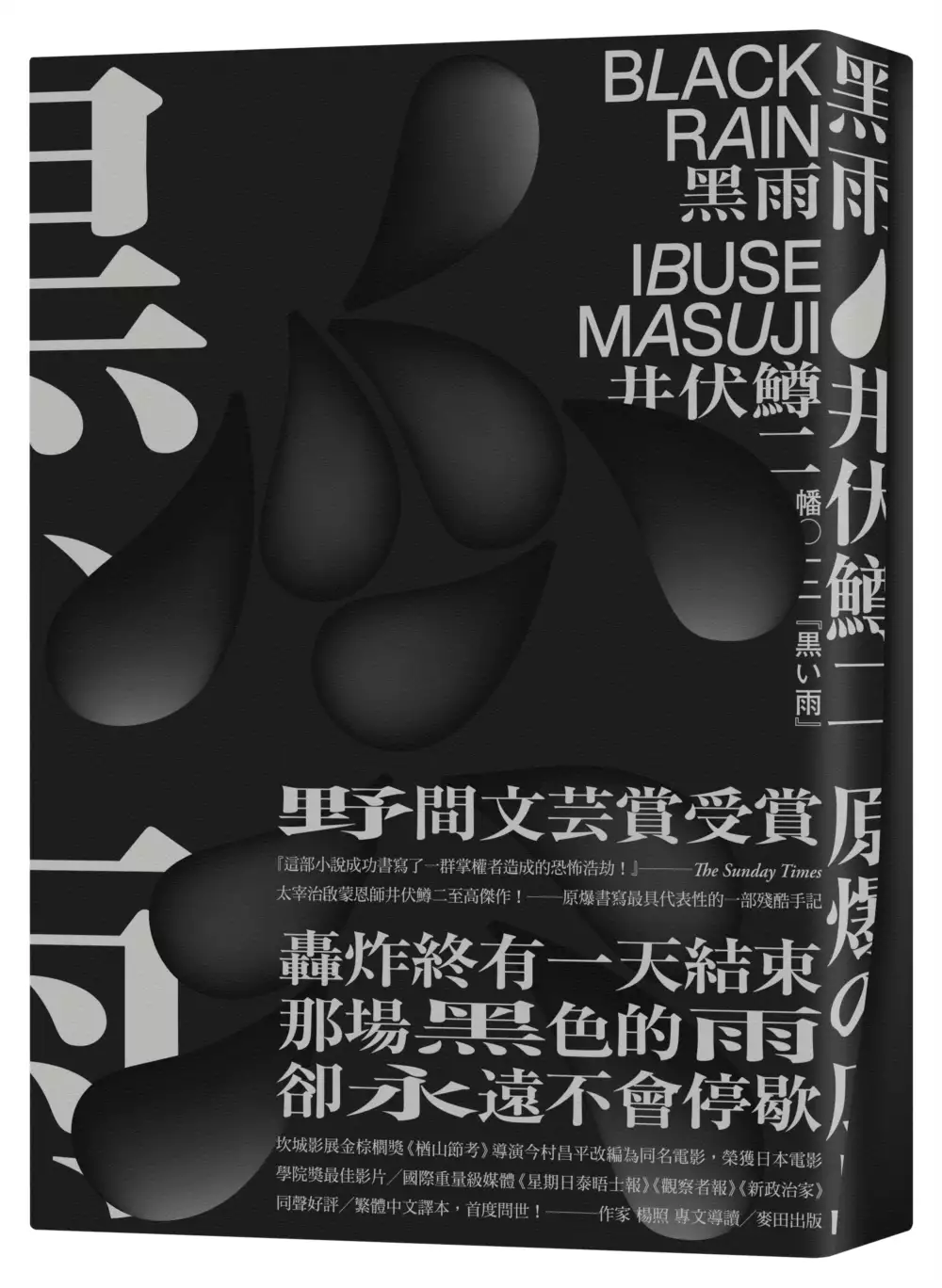

黑雨(太宰治文學啟蒙恩師井伏鱒二至高傑作×原爆書寫最具代表性的一部殘酷手記・繁體中文譯本首度問世.三款內封隨機出貨)

為了解決香港 商 黑市音樂 的問題,作者井伏鱒二 這樣論述:

轟炸終有一天結束, 那場黑色的雨,卻永遠不會停歇…… 【三種視角內封隨機出貨】 多重角度 同一個現場 你看見的是哪一個瞬間? 沒人知道是什麼樣的「怪物」,竟能發出超越地震的巨響、掀起比山還高的雲朵? 沒有人知道那是什麼樣的病,為什麼愈是寄予希望,反而愈被死亡的陰影牢牢控制? 原爆當天身在廣島的作家──戰後20週年寫下的驚世小說 太宰治啟蒙恩師知名長篇小說 「井伏文學」至高代表作 小說發表超過半世紀 繁體中文譯本首度問世 第十九屆野間文藝獎獲獎作品 取材自廣島原爆生還者親身採訪、農民軍醫手寫日常的實錄 日記體文學最殘酷也最動人

的成就 書系總策畫/楊照──重量導讀 「後代批評者失去了時代感,不能理解井伏鱒二這本書,其實是刻意只鋪排了薄薄一層小說色彩的紀實作品。……剛開始連載時,作品的名稱叫《外甥女的婚事》。然而寫著寫著,姪女婚事的背景反而愈來愈少在作品中被提及了……內容都是他在原爆後那幾天的種種經歷,與所見所聞。這已經不是小說了,井伏鱒二所要傳遞的閱讀感受,絕對不是虛構的戲劇性,毋寧是現實寫真擊打胸臆的震撼與同情。……雖然還是留著小說的形式,但很明顯地,從屍體遍野的景象、安靜無聲的逃難、居民的無解恐慌、身體上奇異的變化,到工廠、軍部徹底失靈的應對,每一個現象、每一件事、每一樁生死痛苦,都是紀實的。」 從一無

所知的恐懼,到知而不言的悲哀, 活下來之後,一路上無論你看見什麼,都請閉上眼,繼續往前走。 「聽說那顆炸彈的正式名稱叫原子彈,好像會發出驚人的輻射能量。 美國居然開發出如此可怕的東西來。 聽說接下來七十五年,廣島和長崎都將寸草不生。」 「那枚炸彈的名稱,一開始人們稱為新兵器,接著是新型炸彈、祕密兵器、 新型特殊炸彈、高性能特殊炸彈, 到了今天,我終於知道它叫做原子彈。 但往後七十五年將寸草不生,這是誇大其詞了吧?」 ★太宰治少年時代愛讀作家、終生恩師井伏鱒二之代表作。因寫作技法純熟、傳達人道關懷,平實呈現戰火底下「被

動承受」且禍延餘生的悲哀,而非追究戰爭正當性的「主動批判」,評論家咸認《黑雨》為「井伏文學」的最佳入門,亦是重思二十世紀最大浩劫的重要讀物。 ★開始於《新潮》雜誌連載時最初題名為《外甥女的婚事》,連載過程中雜誌社總編提議更換標題。全書主要取材自重松靜馬提供之手記、幾部廣島居民飲食起居避難紀錄,以及原爆後井伏自身於廣島的所聞所見。連載之際適逢越戰時期,寫作過程抱著反戰的意識,清晰地意識到筆下作品的「紀實性」。 ★一九八九年,曾以《楢山節考》、《鰻魚》二度拿下坎城影展大獎的導演今村昌平改編為同名電影。榮獲第十三屆日本電影學院大獎最佳電影獎、最佳導演獎、最佳編劇獎等十一項大獎,另獲第四十四屆每日電影

獎日本電影大獎、最佳女主角獎,以及第十四屆報知電影獎最佳女主角獎,與第二屆日刊體育電影大獎最佳電影獎、最佳導演獎。 ★本書為原爆文學書寫重要代表作,忠實記下宛若妖怪不斷湧動的巨大「蕈狀雲」、遍地不成人形的「蟻行者」、又稱死灰或原子塵的「黑雨」,於廣島百姓的日常當中蔓延開來。與大江健三郎《廣島札記》、原民喜《夏之花》等名作並列,於福島核災之後仍廣受討論。 ★三款內封分別為三種視角──從飛機上觀看剛投下的原子彈爆炸樣貌;原爆後從正上方俯瞰原爆位置;美軍以較低角度拍攝、於六百公尺外近看市區爆炸後的破壞狀態。 ▶▶▶重要評論 對於如此驚悚的事件,作者沒有迂迴地去寫,而是正面迎戰⋯⋯《黑雨》是與截

然不同的戰爭文學傑作,在淒慘之外,更充塞著人生永恆的深切哀愁。——河上徹太郎(文學評論家) 要正確地理解井伏文學,條件唯有讀者必須是一名真誠的生活者。⋯⋯其長篇小說當中,我極力推薦《黑雨》。——河盛好藏(法國文學研究家、文學評論家) 這部美麗而痛苦的小說傳達了兩大重要訊息:劇烈的警告,與對生命價值的高度肯定。——約翰・赫賽(美國新聞工作者,曾於《紐約客》發表廣島核爆相關報導) 這部小說成功書寫了一群掌權者造成的恐怖浩劫。——《星期日泰晤士報》 應當把這部小說推薦給所有人,包括承受不了驚嚇的讀者。——《觀察者》 字裡行間的隱約嘲諷與高貴不流於感傷的仁慈,令人深刻感受日本文學的力量!——

《新政治家》 ▶▶▶內容簡介 天空下起了黑色的雨,起先,沒有人知道那是什麼。 很久很久以後,他們才明白,這場永遠不會停,就像在他們心裡,戰爭始終沒有結束。 八月六日那天早上,空中一道白色強光一閃而逝。接著,四處揚起巨大聲響,火焰到處熊熊燃燒。然後他們看見遠方巨碩湧動宛如妖怪的「蕈狀雲」;路上滿是被燒得面目全非、努力爬動的「蟻行者」;天空也下起了「黑雨」,打在身上馬上留下黑色斑點,怎麼洗也洗不掉。即便死神隨侍在側,他們無論如何都還是得繼續往前走,像往常一樣,努力度過今天、明天,以及,接下來將注定籠罩在黑色雨水裡的漫長餘生。多年之後,為了向外甥女的提親者證明,那一天她人並未身在

原爆現場,因此絕對沒有罹患「原爆症」,閑間夫婦拿出當年的日記逐字抄寫,期望記載詳實的文字能夠還原真相。於是,那屍橫遍野的景象、接連進行的一場場葬禮、殘酷的糧食詐欺事件,又一一於腦海中復甦…… 出生於廣島的井伏鱒二親自採訪原爆生還者,並取材農民與軍醫手記,寫就本書。一九六五年首度於《新潮》文學雜誌連載,榮獲一九六六年第十九屆野間文藝獎,同年獲頒文化勳章。在原爆文學書寫當中,《黑雨》的日記體裁,展現獨樹一格的藝術價值。將這場世紀浩劫融入日常,以多份手記為素材,編織爆炸後一天天瑣碎的覓食、避難細節,反映一場規模堪比天災、卻是由人類親手引爆且蠶食倖存者漫長餘生的悲劇。更以庶民百姓之口,大發「比起所謂

的正義之戰,不義的和平更要好多了」之嘆,評論咸認為是「井伏文學」的最高代表作。 ▶▶▶精采摘文 ‧我痛恨戰爭。管他誰輸誰贏都無所謂,只要快點結束就行了。比起所謂的正義之戰,不義的和平更要好多了。 ‧真希望我們生在沒有國家的國度。 ‧戰爭會麻痺一個人的判斷能力。 ‧蕈狀雲的形狀比起香菇,更像水母,但彷彿比水母更具動物的活力,抖動著腳部,頭部的顏色或紅、或紫、或靛藍、或綠,不停地變換⋯⋯活脫就像是地獄使者。在過去,這天地宇宙之間,有任何人有權召喚出如此詭異的怪物嗎?面對這樣的怪物,我有辦法逃出生天嗎?我的家人能倖免於難嗎?我現在是要返家救助我的家人嗎?還是想要一個人逃難? ‧戰爭就是在凌

遲所有男女老少。 ▶▶▶麥田日文經典書系:「幡」 致所有反抗者們、新世紀的旗手、舊世代的守望者—— 你們揭起時代的巨幡,我們見證文學在歷史上劃下的血痕。 「日本近代文學由此開端。從十九、二十世紀之交,到一九八○年左右,這條浩浩蕩蕩的文學大河,呈現了清楚的獨特風景。在這裡,文學的創作與文學的理念,或者更普遍地說,理論與作品,有著密不可分的交纏。幾乎每一部重要的作品,背後都有深刻的思想或主張;幾乎每一位重要的作家,都覺得有責任整理、提供獨特的創作道理。在這裡,作者的自我意識高度發達,無論在理論或作品上,他們都一方面認真尋索自我在世界中的位置,另一方面認真提供他們從這自我位置上所瞻見的世界圖象

。 每個作者、甚至是每部作品,於是都像是高高舉起了鮮明的旗幟,在風中招搖擺盪。這一張張自信炫示的旗幟,構成了日本近代文學最迷人的景象。 針對日本近代文學的個性,我們提出了相應的閱讀計畫。依循三個標準,精選出納入書系中的作品:第一,作品具備當下閱讀的趣味與相關性;第二,作品背後反映了特殊的心理與社會風貌;第三,作品帶有日本近代文學史上的思想、理論代表性。也就是,書系中的每一部作品都樹建一竿可以清楚辨認的心理與社會旗幟,讓讀者在閱讀中不只可以藉此逐漸鋪畫出日本文學的歷史地圖,也能夠藉此定位自己人生中的個體與集體方向。」──楊照(「幡」書系總策畫) 幡,是宣示的標幟,也是反抗時揮舞的大旗。

二十一世紀的我們,仍需懂得如何革命。 日本文學並非總是唯美幻象, 有一群人,他們以血肉書寫世間諸相, 以文字在殺戮中抱擁。 森鷗外於一百年前大膽提示的人權議題; 夏目漱石探究人性自私的「自利主義」; 金子光晴揭示日本民族的「絕望性」; 壺井榮刻畫童稚之眼投射的殘酷現實; 川端康成細膩書寫戰後不完美家庭的愛與孤寂。 觀看百年來身處動盪時局的文豪, 推翻舊世界規則,觸發文學與歷史的百年革命。 ▶▶▶「幡」書系出版書目〔全書系均收錄:日本文壇大事紀‧作家年表〕 川端康成《東京人》:諾貝爾文學獎得主‧川端康成畢生唯一長篇巨作 森鷗外《山椒大夫》:與夏目漱石齊名日本文學雙璧‧森鷗外超越時

代的警世之作 壺井榮《二十四之瞳》:九度改編影視‧以十二個孩子的眼睛所見,記錄戰爭殘酷的反戰經典 金子光晴《絕望的精神史》:大正反骨詩人‧金子光晴尖銳剖析日本人的「絕望」原罪 夏目漱石《明暗》:日本國民作家‧夏目漱石揭露人類私心的未竟遺作 高村光太郎《智惠子抄》:日本現代詩歌史上最暢銷的作品.作家松浦彌太郎讚譽.全新中譯本 宮本百合子《伸子》:日本戰後抵抗文學先鋒‧宮本百合子宣揚女性解放的超越時代之作 野坂昭如《螢火蟲之墓》:一個少年最沉痛的懺悔錄‧焦土黑市派作家野坂昭如半自傳作品 尾崎紅葉《金色夜叉》:三島由紀夫讚譽劃時代之作‧十九世紀末日本最暢銷「國民小說」 石川達三《活著的兵士》:一部動

搖國家尊嚴的事件級小說‧半藤一利譽為「夢幻名作」之人性墮落寫真 林芙美子《浮雲》:備受川端康成推崇的女流文學第一人‧林芙美子放浪人生最終長篇巨獻 井伏鱒二《黑雨》:太宰治文學啟蒙恩師井伏鱒二至高傑作・原爆書寫最具代表性的一部殘酷手記・繁體中文譯本首度問世 菊池寬《山國峽恩仇記》(即將推出) 幸田露伴《五重塔》(即將推出)

《登台、著陸、青春夢,》紀錄片之創作理念與製作說明

為了解決香港 商 黑市音樂 的問題,作者賴雅婷 這樣論述:

《登台、著陸、青春夢,》由台灣藝術大學廣播電視研究所研究生賴雅婷在二零一一年所完成的畢業製作作品。 這是一部紀錄兩岸學生交流的紀錄片。主角為三組學生,一組為「四名來台灣交換的大陸學生—梁岩、吳昊、李月溪、林洲璐」,並在他們日後回大陸後,繼續追蹤紀錄各自的發展;另兩組為前往大陸讀書的台灣學生,分別是「北京清華大學新聞與傳播學院一年級研究生—吳丹煒」以及「上海復旦大學日文所三年級研究生—吳沛瑾」。本片紀錄兩岸學生在對岸校園內求學情形與心情,並觀察正值青春的他們如何建構未來的夢想與對生命的態度,以及,對於「青春」,他們所下的定義會是什麼?。 「青春的流浪,是為了找回家的路。但仍需要

一個指南針,幫忙找出夢的方向。」對於這六名年輕人而言,他們正不斷尋找生命的出口,而兩岸的年輕人還有多少人像他們一樣? 本研究論文主要為創作過程的紀錄與檢討,提供兩岸學生在對岸學習與交流的畫面,讓觀眾可以藉此一探究竟,增進了解。並紀錄導演在拍攝過程中所遭遇的問題及解決方法,透過本論文可以提供未來相關議題的紀錄片創作者一些建議。

浮雲(備受川端康成推崇的女流文學第一人‧林芙美子放浪人生最終長篇巨獻)

為了解決香港 商 黑市音樂 的問題,作者林芙美子 這樣論述:

備受川端康成推崇的女流文學第一人 林芙美子放浪人生最終長篇巨獻 問世逾70年‧全新中文譯本 我們的愛情像一片浮雲,持續飄零,直到無處可去。 她以初版即暢銷60萬冊的《放浪記》震驚文壇 20年後再以《浮雲》總結其燦爛的文學人生 成瀨巳喜男六度改編其作品 同名電影令小津安二郎自嘆弗如 旅行文學先鋒╳底層文學代表╳集感傷世故於一身的天才女作家 筆下同時盡現對生命的貪戀與厭倦 ★川端康成、三島由紀夫、田邊聖子等名家齊聲讚歎的傳奇小說家。 ★一生愛讀林芙美子的桐野夏生曾以她的人生寫成一部小說。 ★林芙美子在世時,東寶、松竹、大映等各大電

影龍頭片廠爭相改編其作品。獲法國《電影筆記》讚嘆日本電影史上排名第四的名導成瀨巳喜男,六度改編其小說,《浮雲》公認為其生涯最高傑作,曾令小津安二郎自嘆弗如。 ★同名改編電影問世後榮獲1955年日本《電影旬報》年度電影第一名、藍絲帶電影大獎、每日電影獎日本電影大獎。2009年更獲選日本《電影旬報》創刊90週年紀念百大電影第三名。 ▶▶▶楊照──專文導讀 「所有過去半世紀中去到外面的日本人,一九四五年之後都必須回到殘破不堪,比戰前更缺乏資源的本國。……林芙美子的《浮雲》從另一個角度寫戰後的飢餓與絕望。體驗飢餓與絕望的,是從法屬安南回到日本,帶著濃厚「曾經滄海難為水」失落感的由紀子。戰爭對她有特

殊的、偶然的人生變數意義,讓她得以擺脫原本在靜岡鄉下成長的背景,竟然能夠遠航到法屬安南,在陌生到宛如仙境的熱帶森林環境中度過了一段青春歲月。 ……那是正常時期無法想像,絕對不可能發生的可生可死、驚心動魄的愛情。愛情會那麼激烈,爆發時似乎便取得了超越生命的價值--因為是發生在戰爭裡,在那不像真實的陌生異地中,人的生命感覺上是借來的,隨時可能被收回去,也就隨時可以揮霍在愛情的追求與痛苦中。」(完整全文收錄於書中) ▶▶▶內容簡介 我想寫人的命運。 我想寫在不合理的世界裡,無以名狀、存在於小說外側的小說。──林芙美子 「我們是不是再也回不去了?」 由紀子為了擺脫與伊庭的祕密戀情

,自願來到越南擔任軍方打字員。眼見整個世界在戰火底下動盪不安,此地安逸反而有如化外之境,由紀子不禁與富岡愈靠愈近,陷入另一段無法自拔的不倫戀情。戰爭結束後,兩人重返日本,卻始終無力攜手從頭來過。富岡難以與妻子分手,由紀子繼續與伊庭糾纏不清。待兩人重新相遇,終於決定一起遠走高飛。愛情的磨難,始於幻滅以後。因為徹底絕望,才更壓抑不住對希望的渴求…… 在異國幻夢般的熾熱戀情,為什麼回到家鄉熟悉的土地後,竟再也無法孕育茁壯? 在林芙美子筆下,破敗的愛情與蕭條的戰況,互為表裡── 「我是宿命論的流浪者。我沒有故鄉。」在初版即暢銷六十萬冊的《放浪記》當中,林芙美子為自己寫下最佳注解。倘

若令其成名的《放浪記》是一生只有一次的迷醉青春,生前最後一部完整長篇小說《浮雲》,便是她人生集大成的終極巨著。林芙美子曾任二戰時期筆部隊、國際交流作家、戰地記者,作品中可見豐富的異地見聞,堪稱日本女性旅行文學先鋒。其徘徊於婚姻制度之外的虛無愛情觀,時似自我放逐,時似毅然獨行,亦為人稱頌。本書描寫無法圓滿的不倫戀情,呈現日本戰後的舉國頹敗,藉由無處可去的情欲書寫重省生之意義。《浮雲》不僅是林芙美子人生最後一部完整長篇小說,更可謂其畢生最高傑作。 ▶▶▶精采摘文 ──這份宛若浮雲的愛是什麼? ‧或許他們只是抱著隨波逐流的心情,就這麼消磨著時間吧。 ‧當時在法印的心情,絕對不是一句「身處異域的感

傷」可以簡單帶過。若要加以形容,就有點像是當一個人在遭受死刑宣告之後,不僅會變得對每個人都相當溫柔,內心也會感覺到強烈的寂寞,極度渴望能與他人進行心靈上的交流。 ‧雖然食欲已獲得了滿足,但寂寞的煎熬卻有如大雨一般灑落心頭。 ──無法選擇死亡的活,是什麼? ‧人生有兩個最重要的時機,一是分手,二是付帳……只要拿捏好這兩個時機,人生基本上就不會有什麼天大的禍事……話雖如此,但人生之中哪一次分手不是椎心蝕骨?戰爭敗得這麼慘,不也是付帳的時機沒拿捏好,才會像這樣弄巧成拙? ‧人只要活著,煩惱必定會像暴風雨一般盤踞在心頭。 ‧一個想死的人,心中的唯一想法或許只是想要演一齣悲劇而已。 ‧數千年來

,恐怕根本沒有一場真正足以撼動人心的悲劇。每個人所做的每件事,其實都是一場又一場的喜劇。每個人都只能提心吊膽、小心翼翼地活在喜劇當中。自以為是地伸張正義是喜劇,人心的善惡也是喜劇。在這些可笑到令人不禁流淚的喜劇當中,每個人都只能找出最符合自己的歪理,為自己的生活做出解釋。或許必須要等到臨死之前,每個人才會鬆口氣,放下心中的大石。 ▶▶▶麥田日文經典書系:「幡」 致所有反抗者們、新世紀的旗手、舊世代的守望者—— 你們揭起時代的巨幡,我們見證文學在歷史上劃下的血痕。 「日本近代文學由此開端。從十九、二十世紀之交,到一九八○年左右,這條浩浩蕩蕩的文學大河,呈現了清楚的獨特風景。在這裡,文學的

創作與文學的理念,或者更普遍地說,理論與作品,有著密不可分的交纏。幾乎每一部重要的作品,背後都有深刻的思想或主張;幾乎每一位重要的作家,都覺得有責任整理、提供獨特的創作道理。在這裡,作者的自我意識高度發達,無論在理論或作品上,他們都一方面認真尋索自我在世界中的位置,另一方面認真提供他們從這自我位置上所瞻見的世界圖象。 每個作者、甚至是每部作品,於是都像是高高舉起了鮮明的旗幟,在風中招搖擺盪。這一張張自信炫示的旗幟,構成了日本近代文學最迷人的景象。 針對日本近代文學的個性,我們提出了相應的閱讀計畫。依循三個標準,精選出納入書系中的作品:第一,作品具備當下閱讀的趣味與相關性;第二,作品背後反映

了特殊的心理與社會風貌;第三,作品帶有日本近代文學史上的思想、理論代表性。也就是,書系中的每一部作品都樹建一竿可以清楚辨認的心理與社會旗幟,讓讀者在閱讀中不只可以藉此逐漸鋪畫出日本文學的歷史地圖,也能夠藉此定位自己人生中的個體與集體方向。」──楊照(「幡」書系總策畫) 幡,是宣示的標幟,也是反抗時揮舞的大旗。 二十一世紀的我們,仍需懂得如何革命。 日本文學並非總是唯美幻象, 有一群人,他們以血肉書寫世間諸相, 以文字在殺戮中抱擁。 森鷗外於一百年前大膽提示的人權議題; 夏目漱石探究人性自私的「自利主義」; 金子光晴揭示日本民族的「絕望性」; 壺井榮刻畫童稚之眼投射的殘酷現實; 川端康

成細膩書寫戰後不完美家庭的愛與孤寂。 觀看百年來身處動盪時局的文豪, 推翻舊世界規則,觸發文學與歷史的百年革命。 ▶▶▶「幡」書系出版書目〔全書系均收錄:日本文壇大事紀‧作家年表〕 川端康成《東京人》:諾貝爾文學獎得主‧川端康成畢生唯一長篇巨作 森鷗外《山椒大夫》:與夏目漱石齊名日本文學雙璧‧森鷗外超越時代的警世之作 壺井榮《二十四之瞳》:九度改編影視‧以十二個孩子的眼睛所見,記錄戰爭殘酷的反戰經典 金子光晴《絕望的精神史》:大正反骨詩人‧金子光晴尖銳剖析日本人的「絕望」原罪 夏目漱石《明暗》:日本國民作家‧夏目漱石揭露人類私心的未竟遺作 高村光太郎《智惠子抄》:日本現代詩歌史上最暢

銷的作品.作家松浦彌太郎讚譽.全新中譯本 宮本百合子《伸子》:日本戰後抵抗文學先鋒‧宮本百合子宣揚女性解放的超越時代之作 野坂昭如《螢火蟲之墓》:一個少年最沉痛的懺悔錄‧焦土黑市派作家野坂昭如半自傳作品 尾崎紅葉《金色夜叉》:三島由紀夫讚譽劃時代之作‧十九世紀末日本最暢銷「國民小說」 石川達三《活著的兵士》:一部動搖國家尊嚴的事件級小說‧半藤一利譽為「夢幻名作」之人性墮落寫真 林芙美子《浮雲》:備受川端康成推崇的女流文學第一人‧林芙美子放浪人生最終長篇巨獻 井伏鱒二《黑雨》(即將推出) 菊池寬《山國峽恩仇記》(即將推出) 幸田露伴《五重塔》(即將推出)

「蒸煮」幸福:台灣戰後廚房電氣化發展,1945-1970

為了解決香港 商 黑市音樂 的問題,作者秦先玉 這樣論述:

摘要 本論文主題是1945-70年代的廚房電氣化發展。1960-70年代台灣的家庭與廚房生活正經歷著一場物質革命,過程中,廚房電器日漸主導家庭生活節奏。經由分析家庭電氣化文化意涵演變、電鍋四階段發展史、以及諦造家用電器消費社會的技術,本論文嘗試釐清國家、技術、性別文化,如何相互交織出現代化家庭的面貌之一,同時,論文也嘗試分析這個過程對於家庭與社會的影響。 透過本論文研究,得到以下結論:(一)首先是日治到1960年代家庭電氣化文化意涵的轉變:概念上,當代慣稱的「家用電器業」、「家用電器」,從日治到1950年代末期仍未成為一產業分類、或是大量使用的指稱;產業上,戰後電工業發展則以國防軍需、電

力建設等為主,民生日用電器仍未成為重點。1960年代初期,電工業者從建構家用電氣器具/業論說,到成立家電部門組織等,逐步全面性轉換了日常生活電器與電氣器具產業意涵,使之承載著性別與家庭意涵。(二)間熱式電鍋,既是電工業者推動廚房電氣化的試金石,同時,它的誕生過程,更是具體呈現上述戰後電工業發展方向。依據政府協助民營工業方式,呈現出國家並未計畫式發展廚房電器。技術轉移方面,雖然大同電鍋TAC-6與日本東芝ER-4自動電器釜「類似」,但是,兩者誕生的炊煮文化、產業技術與社會脈絡不同,台灣電工業者勢必需要針對轉移的技術進行調整。加工技術、電力政策與飲食文化等因素,共同形塑了電鍋的在地化發展,這些在地

化技術並呈現出技術後進國工程師、黑手、女工、女性職員、同仁眷屬、以及女性家政專家的變更、改進等技術能力。另一方面,男性主導的工程師職場文化、美援家政學課程規畫以及科學廚房意識形態,這些因素既侷限女性家政專家參與廚房測試的程度,又間接強化廚房科技朝向適合家戶使用方向發展。(三) 論文重現1960年代電氣與氣體炊煮系統競爭過程,並以之為背景,解釋當時電鍋多功能料理敘事持續更新、電爐「失敗」等現象。使用上,鄉村地區農戶與城市地區非農戶不同的電力設備、經濟能力、家庭結構與飲食文化,造成電鍋多功能料理敘事與實際使用情形各行其事。依據職業與族群因素,城市外省中上階層軍公教家庭是第一波電鍋使用者之一;從「工

作過程」概念分析1960年代煮飯、電鍋料理家務,上述核心家庭主婦仍須扮演總籌者角色。對比之下,直到1969年鄉村地區農戶家庭的電鍋使用延緩現象,則與家庭型態、飲食文化與炊煮家務性別分工相關,最後,廚房電鍋化的影響也表現在貶抑婦女的炊煮技術。(四)廚房電氣化推動過程,電工業者面對種種不利實況,包括國民所得不高、有限內銷市場、工業發展為重的電力政策、工業發展優先的節約消費主張、以及不熟悉家用電器的使用者等,電工業者首先從意識形態著手,將日常生活電器「奢侈品」形象除魅,繼之,採用「第一次生產力運動」期間,自美、日轉移的廣義市場行銷技術,電工業者大量「製造」了一套性別化的「廣義技術」,諦造了家電器具消

費社會,以利廚房電氣化推動。關鍵字:家電(業)範疇、電鍋、婦女炊煮技術、美援技術轉移、幸福電化家庭