馬來西亞 華僑 意思的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦袁頌安寫的 秘魯僑教三十年見聞 和胖胖樹王瑞閔的 胖胖樹熱帶雨林誌套組:《看不見的雨林》、《舌尖上的東協》、《悉達多的花園》都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自獨立作家 和麥浩斯所出版 。

環球科技大學 視覺傳達設計系文化創意設計碩士班 吳樹屏所指導 劉莉琳的 馬來西亞多元民族與文化之研究 (2020),提出馬來西亞 華僑 意思關鍵因素是什麼,來自於馬來西亞、原住民、民族文化、多元民族。

而第二篇論文國立高雄師範大學 國文研究所 顏美娟所指導 古佳峻的 臺灣龜圖像祭物文化詮解 (2012),提出因為有 紅龜粿、祭祀儀式、飲食民俗、龜文化、民間信仰的重點而找出了 馬來西亞 華僑 意思的解答。

秘魯僑教三十年見聞

為了解決馬來西亞 華僑 意思 的問題,作者袁頌安 這樣論述:

秘魯是拉丁美洲地區華僑人口數最多、移民歷史最為悠久的國家; 對於在秘魯落地生根的華僑來說,如何保存傳統優良文化為重要課題。 拜山儂(PAISANO)在西班牙文的意思是同胞、鄉親,在秘魯則是對華人的暱稱。一九九九年適逢華人移民秘魯一百五十周年,秘魯政府特別在利馬市區闢地規劃「中國公園」,重整「中國街」及「中國噴水池」,並設立華人移民紀念碑,許會(Víctor Dionicio Joy Way Rojas)總理在集會中宣佈:全秘魯二千三百萬的人口中,約有二百萬人具有華人血統。 秘魯的華僑們集眾人之力,成立了美洲第一所中文學校──秘魯中華三民聯校,在教材編寫上採用通行的楷

字體,做系統分明地編排;針對讀書、說話、作文、寫字訂定清楚明確的學習目標,重視學生的需求與實用性。當年的中華民國大使館、僑委會定期提供精選的華文課外讀物給當地學生,幫助他們對華文的語法結構有更進一步的理解與運用,增加獨立思考與想像力。凡走過必留下痕跡,興華文化交流發展基金會希望把所有僑教經驗順利完整的傳承,期盼能鑑記僑教發展的全球軌跡。

馬來西亞 華僑 意思進入發燒排行的影片

本集主題:「亞流新世代APM」介紹

訪問:聖恩、紀瑤

聖恩,馬來西亞華僑,為了圓演藝夢所以選擇來台灣念大學,後來加入亞流,能說多國、多族語言,在信仰中也得到追夢的勇氣。

紀瑤,台科大英文系畢業,目前也有做影視演員工作,因為從小喜歡唱歌而決定加入亞流,目前是培訓主唱。

亞流新世代a.p.m:

由台灣師範大學亞流中心與達藝娱樂和樂手公園共同創立。

以栽培、訓練〈藝人〉或〈團體〉出道為目標。

粉絲頁: 亞流新世代a.p.m

#李基銘 #fb新鮮事 #生活有意思 #快樂玩童軍

#漢聲廣播電台

YouTube頻道,可以收看

https://goo.gl/IQXvzd

podcast平台,可以收聽

SoundOn https://bit.ly/3oXSlmF

Spotify https://spoti.fi/2TXxH7V

Apple https://apple.co/2I7NYVc

Google https://bit.ly/2GykvmH

KKBOX https://bit.ly/2JlI3wC

Firstory https://bit.ly/3lCHDPi

請支持六個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

Fb新鮮事新聞報粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.fbnews

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

馬來西亞多元民族與文化之研究

為了解決馬來西亞 華僑 意思 的問題,作者劉莉琳 這樣論述:

本論文主要以文獻分析法,透過書籍、雜誌、期刊以及論文等來研究馬來西亞在不同州屬成長環境帶來的差異性與文化變遷之研究,也讓更多的人瞭解馬來西亞的歷史變化與大自然變化,並看見與認識馬來西亞原住民,藉此探討馬來西亞之多元文化特性。馬來西亞是一個多元文化的國家,從殖民地後獨立只有63年。馬來西亞主要三大族群有馬來人、華人與印度人,不僅如此馬來西亞還有著80多種原住民族群,個別分佈在各個州屬及擁有許多的宗教信仰。由於地理關係導致馬來西亞分成兩個部分-東馬與西馬。因為地緣的關係也造就了各個種族都有自己獨特的文化、宗教信仰、教育、語言、節慶、服飾、飲食文化、風俗習慣、樂器與圖騰等的演變與變化。本研究主要針

對馬來西亞5大族群包括:峇峇娘惹(BabaNyonya)、卡達山杜順族(Kadazan-Dusun)、陸巴夭族(Bajau Darat)、海巴夭族(Sea Bajau)與伊班族(Iban)的飲食文化、生活習慣、宗教信仰、語言、服飾與節慶等進行研究與分析。

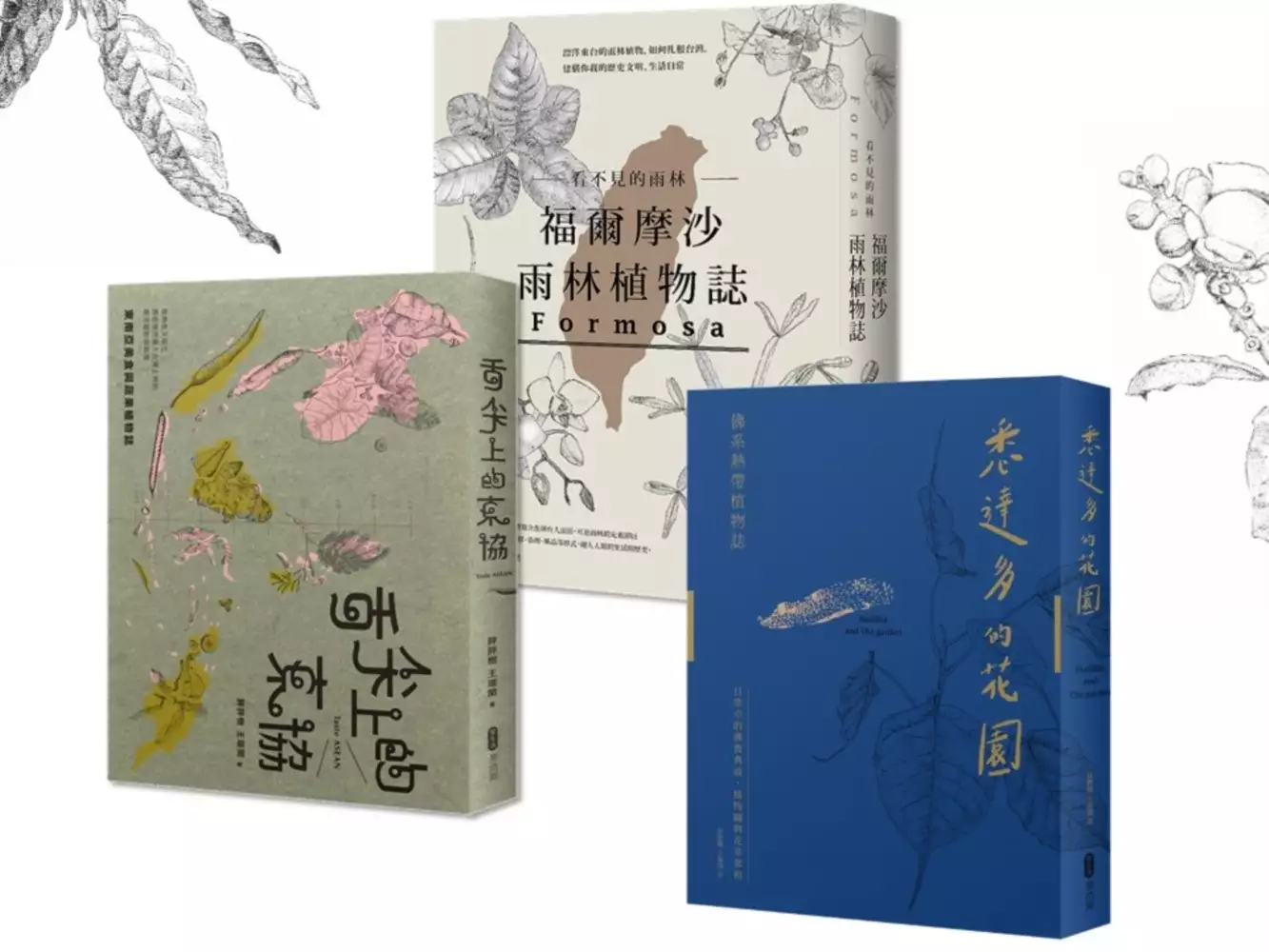

胖胖樹熱帶雨林誌套組:《看不見的雨林》、《舌尖上的東協》、《悉達多的花園》

為了解決馬來西亞 華僑 意思 的問題,作者胖胖樹王瑞閔 這樣論述:

~連獲第43、44兩屆金鼎獎肯定! 屬於福爾摩沙的熱帶植物科普好書!~ 一花一葉,一草一木, 熱帶雨林藉由日用品、飲食、宗教,融入你我的生活之中。 熱帶植物將會如何訴說福爾摩沙? 這是屬於台灣與東協、南亞,甚至全世界緊密交織的故事。 從《看不見的雨林》到《舌尖上的東協》,再到2020年最新的《悉達多的花園》,身為熱帶雨林植物愛好者的作者王瑞閔(胖胖樹),從不同角度切入,專業且有趣地介紹這些珍貴、美麗的熱帶雨林植物。從存在台灣島上、牽動著台灣經濟、醫療、貿易命脈的一群熱帶雨林植物;延伸到東南亞各國蔬果與香料的生態特性與食用、運用方式;再到佛經或佛教故事當中,常出現亞洲的熱帶花草、樹木。憑

藉著實事求是的態度,胖胖樹嚴謹考究,將這些看似搭不上邊的主題,用熱帶雨林植物將之串聯起來。喜愛熱帶雨林植物的你,絕不能錯過這套胖胖樹雨林植物三部曲哦。 ‧以雨林植物串起的台灣史──《看不見的雨林》 在台灣島上,存在著一群熱帶雨林植物,昔日跟著我們的祖先或殖民者陸續來到台灣。從最早的原住民、荷蘭人、華南移民、宣教士、日本人、泰緬孤軍、緬甸華僑,乃至新住民。許多樹木在這塊土地上發芽、扎根,站立將近一個世紀,與台灣醫療、貿易、民生、園藝各產業緊密相連。胖胖樹在書寫各時期引進植物脈絡同時,也記錄下台灣社會與族群的時代觀察,由另個宏觀角度思索台灣「本土」與「外來」的定義,進而對各時期來台的族群生出尊重

與包容。本書分成十九章,每章節介紹一至數種熱帶雨林的植物,每篇皆完整收錄這些珍貴植物的照片與繪畫,記錄下這群見證台灣歷史,卻多數為人遺忘的活古蹟。 ‧尋找台灣巷弄裡的南洋味──《舌尖上的東協》 如果說味道是開啟人類記憶的鑰匙,那麼家鄉料理就是減緩思鄉情緒的良方。為了能在異地品嚐故鄉的味道,早期新住民從家鄉帶來少許容易繁殖的香料植物與蔬菜,像種花般,用花盆栽植在陽台、屋頂,或院子裡。數十年來,早已透過飲食,從越式、泰式、緬式、印尼料理中,悄悄地融入了你我的生活,成為台灣文化拼圖中不可或缺的一塊。胖胖樹將從東協各國的美食與歷史文化講起,再回到台灣各地代表的東南亞市集、聚落,尋找東協的滋味。全書穿

插一百多種植物圖鑑,介紹這些東南亞蔬果與香料的生態特性與食用、運用方式,希望從市場、田裡與餐桌上,一一跟大家分享,他如何從美食與植物的角度認識東協。 ‧佛典與傳說裡的花草眾相──《悉達多的花園》 佛教起源於印度半島,屬亞洲熱帶雨林區域,因此在佛經或佛教故事當中,常出現亞洲的熱帶花草、樹木。為了讓讀者便於理解佛教文化與佛系植物,胖胖樹將全書分為兩大部、十四章。第一部從生活中的電影、戲劇、小說、漫畫,挖掘其中所蘊藏的佛教典故與世界觀,第二部介紹栽種有這些佛系植物的植物園與院校,讓人得以親見佛典與傳說中的婆娑身影。每一章跟著主題收列80種佛教花草與聖樹。期許從生活中容易被忽略的佛教典故出發,透過照

片與趣味的小故事,認識佛教植物的燦爛。

臺灣龜圖像祭物文化詮解

為了解決馬來西亞 華僑 意思 的問題,作者古佳峻 這樣論述:

《臺灣龜圖像祭物文化詮解》一書,以臺灣地區常民生活之「生命禮俗」與「節日慶典」中常備的龜紋或龜形祭品為研究對象,過去多以紅龜粿或米龜為使用,也以此稱統攝後來新創的糕餅龜品,或者綜合食品、不可食財貨製成之龜品,筆者綜觀臺灣清代以來地方文獻及藝文作品多以紅龜粿為重要祭典的圖像食物,而臺灣自1950年代以來陸續發展多元龜品品項,已異於他處,並足以形成龜品體系,祭典儀式與使用時節在地方已形成默契,自成風氣,衍為臺灣地方自有的龜祭文化。由此為發端,1970年代學者何聯奎、宋龍飛、凌純聲有針對臺灣祭龜與乞龜儀式的報導與調查,1990年代後僅以簡榮聰承繼與闡述糕餅粿糖塔文化發展,關於龜紋祭物與印模器具的闡

釋仍有發展空間,筆者試圖建構此一龜品祭祀與使用的文化結構,並進行文獻、圖像、工序、工藝、文化創意產品的在地文化之詮釋及解析。除緒論與結論外,主論為三章,文獻與文化、物像與工序、傳藝與創意,分述如下:第一章緒論,本研究以民俗學知識為基礎,以文獻與田野調查資料參附,在前賢成果上提出「龜圖像祭物」建構及研究方案,在「泛臺灣化」的民間信仰現象中不侷限某一鄉鎮為例,以臺灣地區為整體樣本,抽樣體現祭龜與乞龜儀式之差異。第二章文獻與文化,臺灣龜品最早疑於清乾隆年間《澎湖紀略》元宵求乞儀式中的「亞公仔」,道光十七年(1837年)柯培元《噶瑪蘭志略》有「紅龜仔」為慶壽之用,寓臺清人與日人都對此有所紀錄;筆者考此

一時期諸書及《臺灣日日新報》認為乞俗、乞龜、分食與餽贈龜品屬臺灣地方民間習俗,其承繼龜靈信仰、龜壽文化,並發展以龜品獻祝,以龜品之形表達圓滿平安的祈禳心理,在時節循環與人之禮儀取得秩序儀典的平衡關係,反映非常時節的非常製物;屬於人與他者的精神和物質的易換關系,對於神的敬仰,神力獲得的祈與乞、分食、還願系統得到人神關係互動、縝密交際關系;由其「圓」形成臺灣藝文創作藉此懷念過去、聯繫情感、記錄臺味,並在「臺灣蛇郎君故事」與「掽舍龜傳說」中作為最終變形的物件,與「浪子回頭」勸化作用的糕點故事。其一脈相連的是「求全忌缺」的心理目的。第三章物像與工序,本章先行定義「龜圖像祭物」及其類型,認為食品訂名都以

顏色、形象、材質為造詞結構,以致有必要新立「龜圖像祭物」描述臺灣龜品的多元現況。以材質論、工序論、形貌論類聚群分龜品,以確立名稱、品項、建構系統。進一步針對龜圖像寓意的龜紋印模、圖像記號、龜形祭物美學建構為討論,龜粿印模與龜品形塑都是吉祥符號的拼裝組合,自龜首至殼身甲紋都由地方信仰者詮釋並沿用,追求繁複裝飾的視覺特質,之於信仰者而言,龜品是神力依託的媒介,足以讓家族得到幸福吉祥。第四章傳藝與創意,從傳統民間工藝與當代文化創意兩個面相為討論結構,有地方舉辦文化節以傳承節慶內涵,博物館舍以展覽與營隊活動傳遞文化知識,透過食材之外的媒材創作紅龜粿,以祭龜禮俗為配合,體驗壓印複刻之教學內容,在消費導向

的商品化創意中歸納2010年以來個公私單位舉辦比賽與活動成果,有對傳藝概念、符號應用、客家本色面向之開發,為當代對於龜圖像祭物的記憶表述、文化再現、傳統再生之現況。第五章結論,綜合本論三章核心,提出基礎成果是在有限的文獻中將龜圖像祭物文化逐一描繪,確立名物關系,將龜品與閩粵文化合觀比較,概述對於龜文化的接受;臺灣在地化與地方感的重要成果便是文獻與藝文創作中應用紅龜粿為圓滿意象,生活中透過紅龜粿作為除凶復吉的界限。從「非常」的角度定義龜品,其亦存在於非常時間中被使用。反映地方的習俗與圖像選定的地方特色。對於文化節、設計產品、課程體驗採積極推行,近年相關活動及產品日益增多,是懷舊風氣與鄉土教學影響

龜品圖像的再創造,為臺灣當代重要成果。由此提出觀察與建議,認為傳遞正確的民間習俗,保存工藝師傅的技術與作品;扭轉好大喜功與沽名釣譽的奢華風氣,找回人神禮敬心態;物品圖像化後僅存商品價值,若強化文化內涵能兩方兼顧。提出議題延伸與未來展望,企盼在臺灣方面的架構完成後能逐步擴及崇龜文化及相關議題的討論,以及受命題侷限而未能及時討論者,待日後追根溯源。