驟雨小說的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦川端康成寫的 川端康成掌中小說集2 掌の小説 和川端康成的 川端康成掌中小說集1 掌の小説都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自聯合文學 和聯合文學所出版 。

國立臺灣師範大學 臺灣語文學系 林淑慧所指導 蔡志彥的 「土地無意識」的台灣文學及其批評視域 (2021),提出驟雨小說關鍵因素是什麼,來自於「台灣民族」文學論述、土地共同感、界義、土地無意識、視域。

而第二篇論文國立政治大學 台灣史研究所 薛化元所指導 李禎祥的 二二八事件的虐殺與逃亡 (2018),提出因為有 二二八、屠殺、逃亡、肅奸、綏靖、清鄉、奸黨、陳儀、蔣介石、國民黨、台灣人、中日戰爭、國共內戰、以德報怨、南京大屠殺、中國政治文化的重點而找出了 驟雨小說的解答。

川端康成掌中小說集2 掌の小説

為了解決驟雨小說 的問題,作者川端康成 這樣論述:

魔術師之花──了解川端文學必讀之作 《掌中小說》是川端康成的極短篇小說合集,從他的青年時代,一直創作到晚年,計有一百二十多篇作品。本書分為1、2冊,共收錄一百一十四篇。這些小說篇幅精鍊,構思精巧,點到為止卻韻味深長。彷彿一張張素描,將人們的生老病死、內心世界逐一定格,望見那些愛戀、幸福、幻想、痛苦與絕望的瞬間。 研究川端文學的學者長谷川泉說:「打開川端文學之門的鑰匙,不是《伊豆的舞孃》,而是《掌中小說》。」川端的文學成就,是先經過掌中小說的奠基、醞釀、發酵而成。極短篇小說的創作要求,也比短篇小說更嚴格,川端在有限的篇幅裡,創造出題材豐富,形式多元的作品,猶如掌中的萬花筒,見其深

厚的功力。 川端康成:「我的著作中,最懷念、最喜歡,現在還想送許多人的,其實是這些掌中小說。這些作品大半是二十幾歲寫的。許多文學家年輕時寫詩,我則是寫掌中小說代替寫詩。」

驟雨小說進入發燒排行的影片

祐銘feat子翔「初冬戀曲」

兄弟曖昧首播【要不要在一起】

這次祐銘與子翔的合作,細膩唱出新生代純愛寫手-孫瑋廷最新作品【那一年,162場雨】中兩位主角不敢去愛,卻又各自單戀的青澀心情。祐銘低沉滄桑的音色與子翔清亮溫暖的聲線就是能激起聽眾的憐愛。這也是首部台灣寫真小說,瑋廷筆下的震宇與旭海就像是每個人青蔥歲月裡,一直住著的那個男孩,而那個最純粹的心意,透過他們倆人的情歌,往每個喜愛這本小說的讀者更深情地愛上兩位主角。

演唱/張祐銘&盧子翔

作曲/盧子翔

作詞/鹿原&鹿野

錄音/黃晟翔

孤單 在停留

影子 顯得寂寞

不停歇繼續走

心懸著的夢

沒有個著落

有時候 習慣寂寞

一個人窩在相同角落

熟悉畫面閃過

又想起你笑容

(祐銘)同一個天空

(子翔)平行的時間軸

少一點懦弱

多一點勇敢 去愛

要不要在一起去看海

要不要有個人作伴

想輕輕擁抱 又 擔心推開

保持距離才 不會痛

有個人等著你撐傘

有個人等著你靠岸

想像個港灣 讓 你來停留

心中反覆練習著 你和我

有時候 習慣寂寞

一個人窩在相同角落

(合)熟悉畫面閃過

(合)又想起你笑容

要不要在一起去看海

要不要有個人作伴

想輕輕擁抱又 擔心推開

保持距離才 不會痛

有個人等著你撐傘

有個人等著你靠岸

想像個港灣 讓 你來停留

心中反覆練習著 你和我

(祐銘)我們一直走 不管過了多久以後

(子翔)卸下你防備 讓 雨後天空

遇見陽光閃爍 你我

(子翔)有個人等著你撐傘

(子翔)有個人等著你靠岸

(祐銘)想像個港灣 讓 你來停留

(合)心中反覆練習著 你和我

(子翔)有時候 習慣寂寞

(祐銘)一個人窩在相同角落

(合)熟悉畫面閃過

(合)又想起你笑容

———————————————

一場驟雨、兩個男孩、三把傘下的秘密,

愛情和友情因為雨水而迷離,

失落和悲傷因為雨水而明朗。

「我的喜歡,就和你的喜歡一樣」,我們,沒有不一樣。

►新書電子版《那一年,162場雨》,全球開始下載⏬

Download link:http://monocorn.net

官方FB粉絲專頁:https://m.facebook.com/162rain/

官方IG: @162rain

►數位連結

KKBOX https://reurl.cc/EKgAkv

myMusic https://reurl.cc/M76env

friDay音樂 https://reurl.cc/Yl4xZD

Spotify https://reurl.cc/oDVjOM

虾米音乐 https://reurl.cc/W4Anpe

新生代作家 孫瑋廷 Willis Sun

►https://www.facebook.com/sunwillis1985/

新銳創作人 張祐銘

►https://www.facebook.com/yuming1210/

新銳音樂人 盧子翔

►https://www.facebook.com/lucaslumusic/

►子翔2019冬季巡演

►台北場/海邊的卡夫卡

►11/16(六)20:00 https://pse.is/LA5GQ

►台中場/洞穴

►11/30(六)19:30 https://pse.is/MLLEL

📌關注 祐銘→Facebook粉專:

https://pse.is/G7RDS

📌追蹤 祐銘→Instagram:

https://pse.is/JB58D

聯絡信箱:[email protected]

╔ ╗

║ 每週不定時更新影片 ║

╚ ╝

聯絡信箱:[email protected]

■■ 工作、合作邀約,請洽祐銘YU MING臉書粉絲專頁、聯絡信箱 ■■

「土地無意識」的台灣文學及其批評視域

為了解決驟雨小說 的問題,作者蔡志彥 這樣論述:

台灣現代文學若從1920年算起,至今已達百年。本土化論者賦予台灣文學「民族」性格,企圖塑造它成「台灣民族」的文學傳統。然近年來經全球化及西方理論介入的台灣後殖民論述,曾動搖本土概念。「台灣民族」文學論述已經難以解釋,百年台灣文學混雜意識之異質性悖論。有感於此,本文依廖朝陽〈再談空白主體〉提出「土地共同感」文學界義,並參考邱貴芬台灣文學「台灣性」,援引詹明信的《政治無意識》,提出「土地無意識」的文學批評論述,盼與學界共思。期待「土地無意識」能踏讀文本,獲得更繽紛「彼時、多方、此地」語義豐富性。全文共分七章,於第一章(緒論)先勾勒出台灣文學某種「歷史化」過程,同時指出「台灣民族」文學論以及與「土

地」攸關的「鄉土」與「本土」概念,並點出「土地」所具有的「理論」潛能。透過廖朝陽所謂「格義」能跨越思想疆界之精神,本文第二章針對「土地無意識」的「理論」取徑與論述形成做出說明。第二章第一節先論述從「空白主體」到「土地共同感」文學「界義」之演變過程,第二節則是闡述從《政治無意識》到「土地無意識」的文學批評理念,第三節則將論述焦點鎖定在從「精神分析」到台灣文學的「無意識主體」上。第三章(形構台灣文學「無意識主體」之文本例證)以拉岡「精神分析」學說關於主體分裂的「ISR三界結循環」為論述基礎,描繪出台灣文學如何在想像的「大它者」目光壓迫下,總讓欲望主體陷入語言符號的牢籠中糾結,卻又以「真實界」殘餘「

小對形」的「土地」換喻象徵,因而顯露出破碎、扭曲,且早已隱藏於「真實界」的「精神創傷性」。第四章(「土地無意識」的批評視域與文本「土地」型態)開始進入「土地無意識」文學批評視域之說明。依《政治無意識》強調「歷史」、「階級」、「生產方式」與「烏托邦」的內涵,及土地的「沉積」、「土層」、「墾殖」、「深掘」特性,第四章發展出「歷史語境」、「文化生產方式」、「階級層位」及「矛盾的烏托邦深掘」等「四種向度」形構「土地無意識」的四項操作型視域,並各自具有文學「外部」與「內部」的分析意義。延續第四章「土地無意識」四項視域的論述脈絡,第五章、第六章(「土地無意識」的文本批評演練)依四項視域分別進行文本批評。第

五章第一節選擇西川滿於戰前、戰後初期所創文本進行分析,開啟文本「內部關係」與「外部意義」的談論,亦已凸顯第一項視域「沉積而成的歷史語境」所謂每位作者皆已背負其出生年代的各自啟程獨特歷史共性。第二節則以「反共文學」時期男性與女性作家互為對比座標而論。本節除已論述出第二項視域「墾殖的文化生產方式」中「文化生產」的「統治者」角色,亦透過女性作家將視線拉回眼前「台灣土地」的「反『反共文學』」陰性筆觸,揭示某種「象徵秩序」已被女性作家「創作欲望」情感鑿出裂縫之精神分析。第六章第一節持「深掘烏托邦的矛盾」之精神,將保釣世代「回歸現實」與原住民「生活土地」進行文本比對。本節指出彼時所謂「回歸現實」實正是回歸

「眼前土地」外,並指出所謂「回歸現實」的「眼前土地」一直都是原住民族賴以為生的「生活土地」。第六章最末節則鎖定「土層般的剖面視角」探討黃崇凱的《文藝春秋》與百年台灣文學作家傳統之關係。最終章(持續欠缺的「空白主體」與未來展望)統整各章論述重點,並再次主張以「土地」作為文學批評視域能提供的台灣文學新論述。

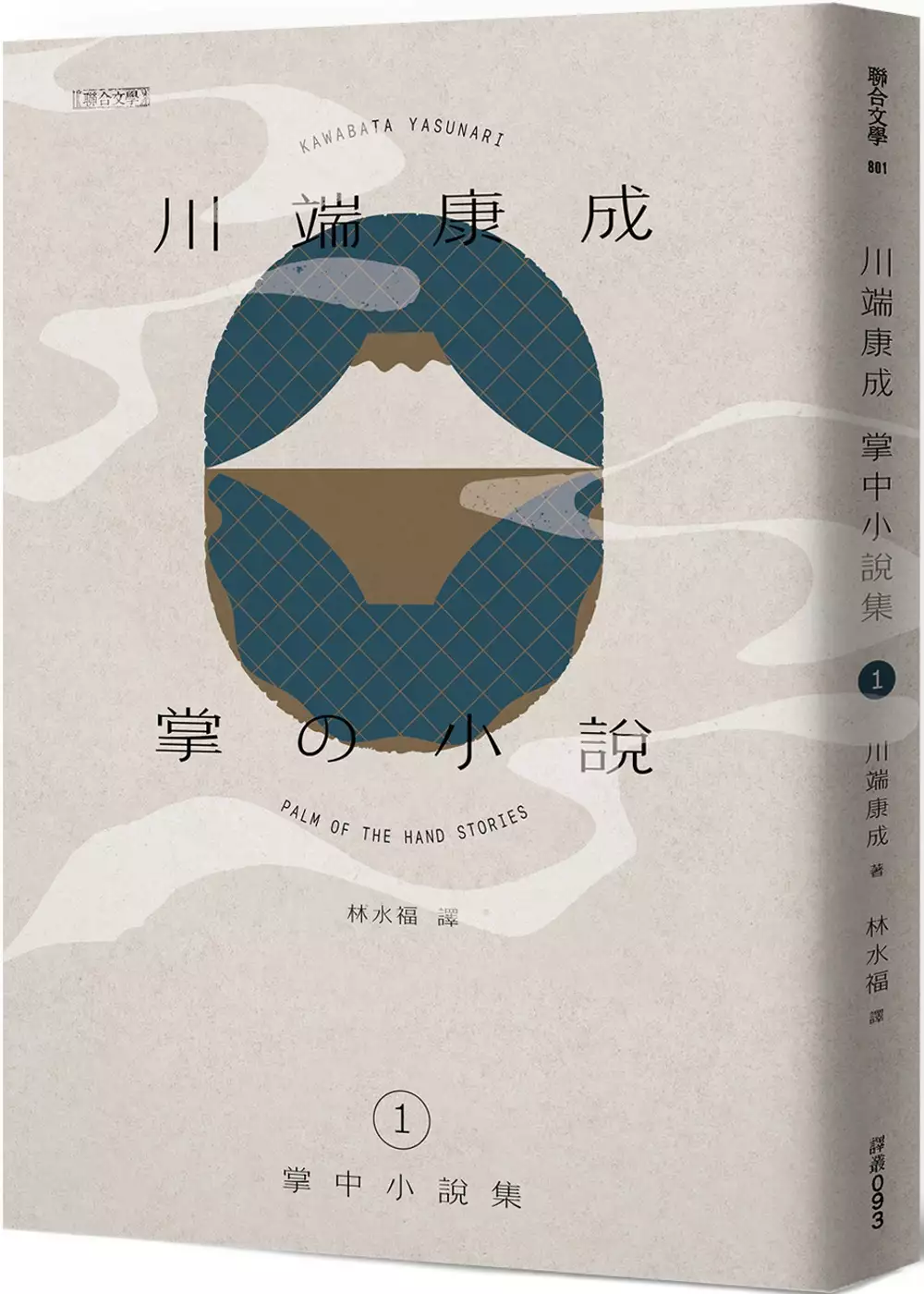

川端康成掌中小說集1 掌の小説

為了解決驟雨小說 的問題,作者川端康成 這樣論述:

魔術師之花──了解川端文學必讀之作 《掌中小說》是川端康成的極短篇小說合集,從他的青年時代,一直創作到晚年,計有一百二十多篇作品。本書分為1、2冊,共收錄一百一十四篇。這些小說篇幅精鍊,構思精巧,點到為止卻韻味深長。彷彿一張張素描,將人們的生老病死、內心世界逐一定格,望見那些愛戀、幸福、幻想、痛苦與絕望的瞬間。 研究川端文學的學者長谷川泉說:「打開川端文學之門的鑰匙,不是《伊豆的舞孃》,而是《掌中小說》。」川端的文學成就,是先經過掌中小說的奠基、醞釀、發酵而成。極短篇小說的創作要求,也比短篇小說更嚴格,川端在有限的篇幅裡,創造出題材豐富,形式多元的作品,猶如掌中的萬花筒,見其深

厚的功力。 川端康成:「我的著作中,最懷念、最喜歡,現在還想送許多人的,其實是這些掌中小說。這些作品大半是二十幾歲寫的。許多文學家年輕時寫詩,我則是寫掌中小說代替寫詩。」

二二八事件的虐殺與逃亡

為了解決驟雨小說 的問題,作者李禎祥 這樣論述:

從人權史的視野來看,二二八既是一場大屠殺,也是一波大逃亡,兩者有緊密的因果關係。而屠殺背後,有陳儀當局對二二八危機處理的縝密計畫,以及複雜的政治操作。操作的核心策略,是製造和擴大誤解,除極力誇張本省人的暴行和外省人的災情外,更將當時國軍兩大敵人:日本人與共產黨,嫁接到台灣的抗爭民眾(官方稱為「奸黨」),並燃起中國民族主義的怒火,將國軍對日本人的仇恨,報復到台灣人身上。故國軍在二二八的虐殺手段,處處可見對日軍暴行的模仿。日軍暴行的殘忍、中國政治的險惡、台灣命運的悲哀,這三者緊密扣動的關係,是二二八最重要而深隱的脈絡之一。此種二二八悲劇的強度,直接影響二二八逃亡的廣度。為了躲避殺戮,成千上萬人展

開逃亡,從平地潛隱山區,從島內偷渡島外;墓地糞坑、天花板上、榻榻米下,都有人藏身。當局為了獵捕逃亡者,祭出懸賞、擄人、自首自新、連保連坐、戶口清查等措施;相形之下,逃亡者的應變非常有限。但因為外來政權對台灣比較陌生,仍有許多漏網之魚。除了「有形」的逃亡外,還有「無形」但影響更深遠的「心靈逃亡」:在大屠殺的陰影和白色恐怖的高壓下,兩、三代台灣人自願或被迫噤聲,逃離對二二八的記憶、接觸與討論。