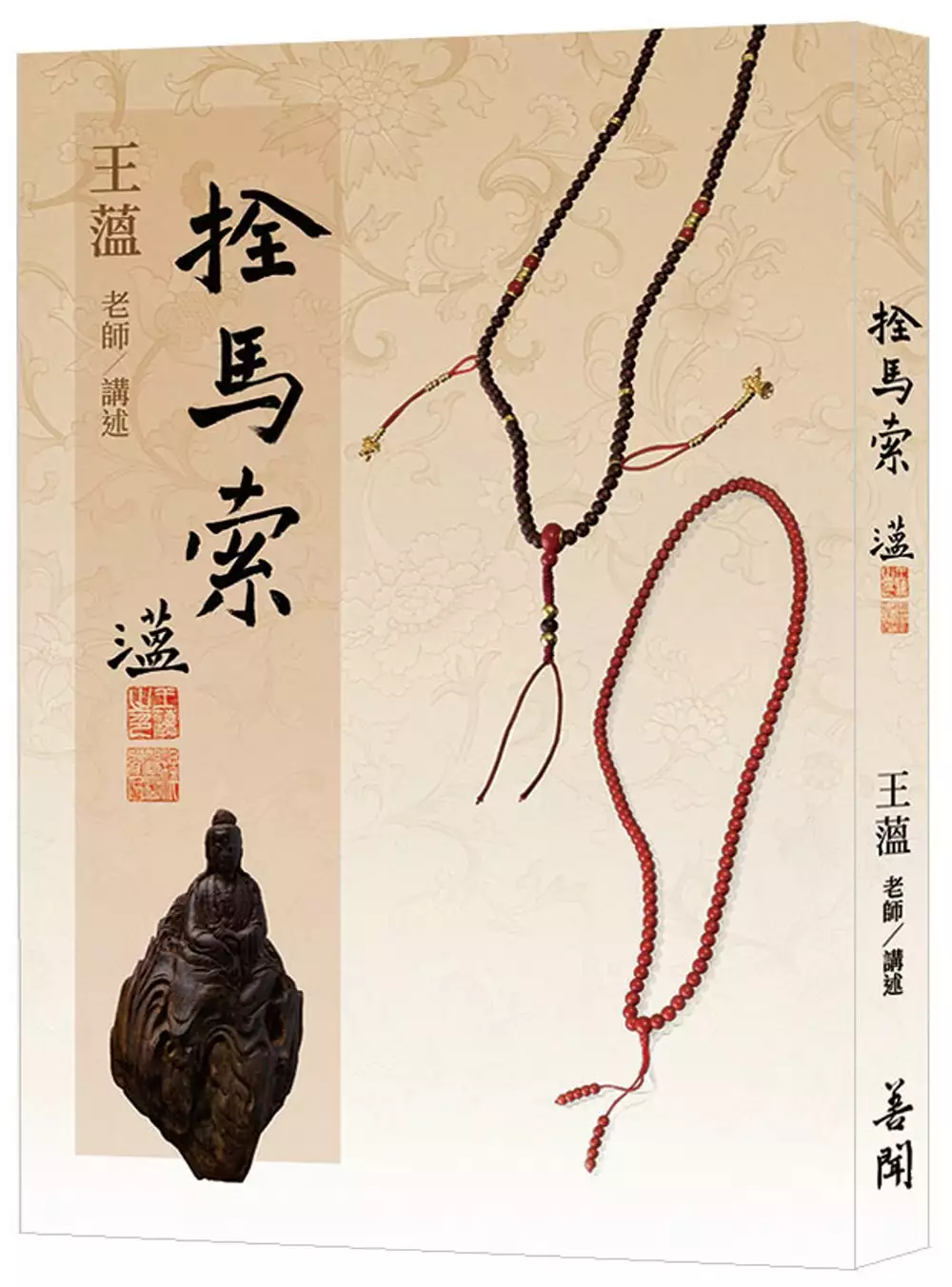

骨瓷人骨的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王薀寫的 拴馬索 和何逸琪的 微塵記都 可以從中找到所需的評價。

另外網站骨瓷- 电影- 豆瓣也說明:骨瓷 豆瓣评分:2.6 简介:相传,为了让亲人常伴身边,民间常将逝去亲人的骨灰混入黏土烧制成精美的瓷器,逝去亲人的灵魂就会萦绕在骨灰瓷器的周边久久不散。

這兩本書分別來自善聞文化創意有限公司 和蔚藍文化所出版 。

國立臺灣科技大學 材料科學與工程系 施劭儒所指導 吳亭葦的 以冷凍乾燥法製備鈦酸鋇 /ꞵ 三鈣磷酸鹽 /膠原蛋白複合支架與性質鑑定 (2021),提出骨瓷人骨關鍵因素是什麼,來自於齒槽骨保存術、複合支架、膠原蛋白、鈦酸鋇、β-磷酸三鈣。

而第二篇論文佛光大學 文化資產與創意學系 厲以壯所指導 王佩珊的 由蘭陽博物館《重見 ∕ 建 ∕ 現 漢本 – 發掘階段成果特展》論博物館的考古發掘展示 (2020),提出因為有 漢本特展、公眾考古、翻模技術、展示教育、文化資產的重點而找出了 骨瓷人骨的解答。

最後網站人类骨灰可否烧制骨瓷作为新的「殡葬」方式呢?_人骨瓷則補充:谢谢@赵世奇的提醒。楼主所说的这个问题我在上本科的时候就已经仔细的考虑过了(我本科是陶瓷专业的)。现在所谓的骨质瓷都大都是添加了骨头的有效 ...

拴馬索

為了解決骨瓷人骨 的問題,作者王薀 這樣論述:

唐代文人雅士愛點香,皇帝竟然還為此在年度中設有「鬥香」這檔事? 為什麼武則天如此鍾愛降真香? 崇尚藝術文物的宋徽宗使用的亞悉香,又有什麼特別? 木槵子是何方聖物? 心香代表的意思又是什麼意思? 拴馬索 人的心緒變化無方,就像連自己也不知道目的地的野馬奔騰一般,紛亂的雜念,無時無刻都會產生,沒法止息,從而衍生出無數的紛亂思想。而收攝的方法自古眾多,如果能讓心念聚集一處,宛如能夠拴住起伏心念的套索,自能凝聚起生命蛻變的力量。 品香 是唐代以來即在中國文人雅士間盛行的風雅情事,幾乎都成了所有的文人雅士生活中不可或缺的雅品,更是心靈尋找求慰藉

,長養平撫身心很重要的吉祥物。活血化瘀、開通心竅的降真,開脾安胃、陽明驅邪的奇楠,無論是爇香或是雕件把玩,都是古人遊心安神的妙方。 香並非僅是用於靈祀、供聖或禮佛、祭拜之用,不但可以用於禱誠其仙,並且也可以祛疫、辟邪,同時又可以有調氣、助行之效,自古即有用以入藥的驗方,經過科學家的研發,亦有以安息香做為美化皮膚使其細緻的途徑。在東方文化圈中,無論是否為佛道中人,數千年來的香道文化早已潛移默化於萬民之中,品香、賞香,並配合香所帶來的開心解脾妙用,用以調養性情,於現代人應接不瑕的生活中,更可善加運用。 念珠 是文人雅士,無論僧、俗均會用以調復身心的器物文玩。每一串念珠和人之間都會有

各自不同的法緣產生,尤其是唸佛的行者要擁有一串可以安心唸佛的念珠,都是非常地不容易。念珠可能都是行者生命當中某一段求法、修法歷程中各自不同的因緣! ◎武則天,愛不釋手的降真香! 據說武則天在某次的齋醮儀式中,主法的高功道士沿用一種淡紫褐色的香末,沒想此香即便是在風擺飆舉之中,奇特的是香煙仍然扶搖直上,有別於它香隨風搖弄,無法停歇。武則天在一旁看得嘖嘖稱奇,從此便愛上了降真,幾乎每日不可無它,此後降真的地位更是賽比黃金,也蔚為清雅之物,以及達顯之人用來彰顯格局重要的奢侈品。 ◎《本草經疏》:「香為開竅之方!」 「香者,辟邪之物也,沉香更是如此。從唐宋以來,貴比黃金,並非虛言,

更是佛道中人供養、驅邪之聖品,我並非迷信之人,對中醫也素有興致,後來略知吾人身上難免會因七情六慾而導致七竅堵塞,這也算是邪氣入侵的一種。而這沉香,《本草經疏》中也有明說本是開竅之方,所開之竅就是眼、耳、鼻、舌等處,所以只要身上陰氣或虛重者所引起之疾,沉香本有的陽明、驅邪之氣便會發揮,同時也可以獲得開脾安胃之效……」光是一件佩飾,從黃公口中就如汪洋大海般傾瀉不息地講了許多……。 ◎念珠的濫觴之始! 當時道綽大師領導人們念佛時,竟然是用豆子計算自身念佛號總共多少聲!例如如果有上等精進念佛者,念佛號可以累積到豆子總數八十石到九十石。如果依照漢朝時一石大約是三十一公斤左右,那依此計算,每天如

果很用心念佛的,在道綽大師的座下最好的學生,他計算豆子的數字大概一天可以累積到八十石或九十石之多,這應該是念珠最早的由來和濫觴之始……。 ◎弘一大師李叔同也熟悉的木槵子! 和尚笑笑地回答:「木槵子,是老件,從我師公傳承下來……」 後來進一步了解,木槵子是何方聖物?恰好居住在新店的方老居士也有一串,不過沒有先前和尚的那麼多,和尚胸前經常佩掛的那串木槵子念珠據說有一千零八十顆,難怪可以在胸前繞圈圈,頗為醒目,再加上有些年代了,原本如黑漆色的珠質,乘以數代人的持唸,早已形成厚厚的一層漿膜,更增添些許的神秘能量。方老居士家中的那串木槵子念珠,說是早年用一位日本畫家竹久夢二的作品與其交換所

得,老居士很珍惜這串念珠,據說弘一大師也熟悉這串木槵子念珠。

骨瓷人骨進入發燒排行的影片

瓷器幾十至幾百工序 當時用咩技術製造 (D100 為食麻甩騷)

瓷器幾十至幾百工序

當時用咩技術製造

(D100 為食麻甩騷)

相關影片:

1. 撞鬼撞邪冇想像中難,鄭師傅傳達修法正確觀念!(靈凶翻騰半夜講呢啲 D100) bji 2.1 (https://www.youtube.com/watch?v=ypLLL0wZ_hc)

2. 思浩大談大陸創意台式手搖店,推出N95口罩板藍根奶茶!(大家真風騷 2020) bji 2.1 (https://www.youtube.com/watch?v=0j56sUxI0uQ)

3. 30年代蕭條 平野您都唔會買 (D100 為食麻甩騷) bji 2.1 (https://www.youtube.com/watch?v=Fo0QIEdXy5k)

#中國 #英國 #ual #過年 #英文 #d100 #師傅 #係唔係 #好多人 #係呢個 #唔識 #奶茶 #有什麼 #男男 #第一個 #撚 #做生意 #英國皇室 #外國人 #骨膠原 #一次過 #透明度 #三角形 #好得意 #我見過 #大頭仔 #計時器 #洗碗碟機 #佐賀縣 #為食麻甩騷 #d100 為食麻甩騷

以冷凍乾燥法製備鈦酸鋇 /ꞵ 三鈣磷酸鹽 /膠原蛋白複合支架與性質鑑定

為了解決骨瓷人骨 的問題,作者吳亭葦 這樣論述:

針對牙周病與蛀牙問題,患者容易有齒槽骨萎縮之症狀伴隨出血等情況。本研究開發一種治療牙齒脫落後造成的齒槽骨缺損之填充材料應用於齒槽骨保存手術。本實驗設計此填充材料含有三種成分:壓電陶瓷鈦酸鋇(BT)、β-三鈣磷酸鹽(β-TCP)和膠原蛋白。 BT具有人骨的壓電特性,可自發極化產生電訊號刺激骨生長,β-TCP具有良好的生物降解性,膠原蛋白能起到凝血作用,有助於術後止血及修復,並透過冷凍乾燥法在填充材上建立孔洞,提供組織和血管的生長空間。基於上述優點,填充材預計可提高患者齒槽骨的恢復速度,縮短療程,從而減輕患者的痛苦。此研究中製備了不同比例之BT/β-TCP結合膠原蛋白的多孔複合材料。而後通過X射

線繞射(XRD)分析晶體結構,利用掃描電子顯微鏡研究微結構和形貌;藉由壓汞測孔儀測量孔隙率及孔洞大小;萬能試驗機測量其機械性質;毛細作用測試其對液體吸附速率。生物相容性測試則使用ISO10993-5之濃度標準進行細胞存活率分析(MTT assay)。結果顯示噴霧乾燥法造粒之45wt%BT/ 45wt%ꞵ-TCP/ 10wt%collagen複合材料有較佳的性質穩定性,其孔隙率為85.25%,機械強度3.19±0.41 MPa,28天之生物降解量為8.69±0.40wt%,生物相容性之細胞存活率達99.86±2.17%,並且在毛細作用測試有相對快速的液體吸附速率表現,有助於臨床應用上快速吸附並穩

定血塊的效果。

微塵記

為了解決骨瓷人骨 的問題,作者何逸琪 這樣論述:

從神界到人間 從人情到史冊 何逸琪脫台入印太入亞歐 用塵世的腳步 丈量人與神祕的世界 Salamalaikom。她喜出望外,以結巴不熟練的華語:「妳是穆斯林?有清真寺?」「沒有。以後有機會,我們去臺北清真寺吧!」不知她解意與否,但一句Salamalaikom,天涯姊妹已咫尺。 我咬著椰棗,入口暖胃,比糖漬的更加甜美。我要離開清真寺時,他們同聲問:「妳明天再來嗎?」這些教親的殷切和善,能讓過客變成常客。。 酷愛南亞西亞一線的何逸琪,視異鄉女子如姊妹,以一面之緣的男子為教親。《微塵記》是何逸琪20年的旅記,足跡如遊塵,努力丈量陌生的世界,看見風景以外的風土

,觸碰人群之內的人情。 名家推薦 「這本文集收錄了數十篇旅遊札記,時間跨越十餘年,所到之地除了開頭數篇的埃及之外,主要為西亞、南亞各國,特別是穆斯林文化和印度教文化,更是逸琪著墨甚深之處,這些文字開啟了在台灣旅遊書寫中較少見的領域。……而文中最引人入勝的,往往是旅途中所遇到的人情和善心,不論是分享的椰棗或是古意的司機先生,往往令人低迴再三。雖說文化不同、語言互異,出外旅行脫離了原本的舒適圈,難免會有困窘不濟,但是人與人之間的某種互相體貼與同理心,偏又能跨越阻隔,化陌異於無形。」——國立臺灣師範大學翻譯研究所教授 李根芳.專文推薦

由蘭陽博物館《重見 ∕ 建 ∕ 現 漢本 – 發掘階段成果特展》論博物館的考古發掘展示

為了解決骨瓷人骨 的問題,作者王佩珊 這樣論述:

《重見∕建∕現 漢本–發掘階段成果特展》,為臺灣少數發掘階段進行展出的考古遺址,考古發掘與展示方式隨著科技進步,展示方法與呈現有所不同,透過龐大考古研究與物件典藏,藉由博物館場域轉化成展示教育平台,推廣文化資產保存之重要性,促使民眾可參與討論公眾考古議題。本研究透過展覽活動實際參與,取得漢本特展參觀與教育推廣資料,訪談策展人、日本學者、展覽單位相關者,並實地訪察考古類型博物館等,進行一系列探討與分析。漢本遺址於2016年8月15日由文化部文化資產局指定公告為國定遺址。這樣因為重大工程與文化資產衝突下遺址保存之爭議,最終以複製之石砌現象及發掘出土遺留以「漢本特展」方式呈現於國人面前,展期201

7年8月10日至12月5日,為期103天的漢本特展總參觀人數達到63,735人,購票人數也達至50,390人,平均每日參觀人數619人與各類型議題展示比較,民眾對於漢本遺址關心度及好奇度有一定程度喜好。透過本次研究試圖瞭解「漢本特展」展示方法與呈現方式,並與國內外專業考古博物館展示進行比較。蘭陽博物館屬於綜合性博物館,以在地為核心目的,漢本遺址位於宜蘭境內,而考古知識又為認識地方的窗口,藉由考古知識傳達這片土地上過往的人群文化與生活型態,讓未來生活於此的人群保存珍貴歷史紀錄。透過展覽策展人展示的設計規劃,傳達其中文化內涵可從親身看展體會,展示的意涵,透過語導機、虛擬互動程式、互動裝置、圖文解說

、影片媒體、人員導覽、參與講座、教育活動、親子活動等,帶給展覽不同層次表現,在標新立異的世界裡,舊有與創新展示融合,藉由漢本特展展示對於公眾參與的能量大幅提升,臺灣應走向考古公共財為全民能有所「知」之型態,藉由考古展示永續發展,提升國民素養瞭解文化資產的重要性。

骨瓷人骨的網路口碑排行榜

-

#1.淚壺 - 第 114 頁 - Google 圖書結果

从技术上来讲,用牛骨能制作瓷器,那么用人骨就不应该不行。雄介翻看了不少有关瓷器的书籍,书中记载作为骨灰瓷器主要原料的骨灰用任何动物的都没关系,只是用牛骨制出的 ... 於 books.google.com.tw -

#2.骨瓷Human Bone Curse - GaragePlay 車庫娛樂

改編自靈異傳說「人骨花瓶」 最美滅絕師太周海媚盛情參演 「骨灰級」驚悚氛圍帶來最真實的恐懼 民間流傳的巫術,最好不要輕易嘗試… 民間流傳著只要將逝去親人的骨灰 ... 於 garageplay.tw -

#3.骨瓷- 电影- 豆瓣

骨瓷 豆瓣评分:2.6 简介:相传,为了让亲人常伴身边,民间常将逝去亲人的骨灰混入黏土烧制成精美的瓷器,逝去亲人的灵魂就会萦绕在骨灰瓷器的周边久久不散。 於 m.douban.com -

#4.人类骨灰可否烧制骨瓷作为新的「殡葬」方式呢?_人骨瓷

谢谢@赵世奇的提醒。楼主所说的这个问题我在上本科的时候就已经仔细的考虑过了(我本科是陶瓷专业的)。现在所谓的骨质瓷都大都是添加了骨头的有效 ... 於 www.bfoep.com -

#5.骨瓷碗盤的價格推薦第45 頁- 2021年12月| 比價比個夠BigGo

快搜尋「骨瓷碗盤」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價, ... 【天祥陶瓷】蝦皮推薦# 2-4人骨瓷餐具碗碟套裝中式盤子碗純白家用碗盤陶瓷碗筷簡潔微波. 於 www.biggo.com.tw -

#6.人骨做骨瓷杯 - 小红书

人骨 做骨瓷杯. ... 蒂芙尼骨瓷杯印尼制造,出口日本,整个杯子挑不出一丝毛病,真的太美了。自留送人都是那么的美好。 ... Wedgwood骨瓷杯,做个精致的快乐喝水人 ~. 於 www.xiaohongshu.com -

#7.骨瓷- 维基百科,自由的百科全书

骨瓷 (英語:bone china)又稱骨質瓷,在燒製的瓷泥中添加了動物骨灰(豬、牛骨),以改善瓷器的玻化及透光度。 骨瓷是一種低溫軟性瓷,無法手工拉製,只能用模具旋製 ... 於 zh.wikipedia.org -

#8.[HD]骨瓷線上看— 【Bone China】完整版

融合民間傳說「人骨花瓶」,打造最真實的恐懼。由戀人的骨灰打造的「人骨花瓶」,卻是一連串恐怖的開始。民間流傳的巫術,最好不要輕易嘗試… 於 wakelet.com -

#9.人骨邪咒之骨瓷-电影网

简介:电影《人骨邪咒之骨瓷》根据民间人骨花瓶灵异传说改编,讲述单纯善良的绮华的未婚夫青文因事故坠海身亡,悲痛欲绝的绮华为了与青文长相厮守,听取了闺蜜的意见, ... 於 m.1905.com -

#10.人骨瓷杯价格 - 购物头条- 星期三

WEDGWOOD玮致活花间舞蝶一人悦享茶具三件组骨瓷欧式子母壶杯碟. ¥1600 ¥1600. 主题:茶壶. 15头欧式金边咖啡具套装套装杯碟 ... 於 m.xing73.com -

#11.人類骨灰可否燒制骨瓷作為新的「殯葬」方式呢? - 每日頭條

從工藝方面來分析用人骨來燒制骨質瓷並沒有什麼難度,因為人骨的有效成分與其他哺乳動物的骨頭沒有明顯差別。難就是難在社會的接受和認可度上。 於 kknews.cc -

#12.中國骨瓷

骨瓷 Bone China 電影別名: 人骨邪咒之骨瓷地區: 內地語言: 普通話上映時間: 2019-11-22 標簽: 恐怖驚悚院線簡介: 相傳,為了讓親人常伴身邊,民間常將逝去親人的骨灰 ... 於 www.dcscholpod.co -

#13.新殡葬:人类骨灰烧制骨瓷 - 炎黄之家

从工艺方面来分析用人骨来烧制骨质瓷并没有什么难度,因为人骨的有效成分与其他哺乳动物的骨头没有明显差别。难就是难在社会的接受和认可度上。我认为用 ... 於 womenjia.org -

#14.周海媚加盟恐怖片《人骨邪咒之骨瓷》發布預告 - 陸劇吧

近日,即將於11月22日全國上映的年度「骨灰級」恐怖電影《人骨邪咒之骨瓷》發布了「化骨成灰」版預告。該款預告將人骨花瓶引發的「詭秘事件」展現的. 於 lujuba.cc -

#15.開眼電影網

骨瓷 Bone China. 融合民間傳說「人骨花瓶」,打造最真實的恐懼。由戀人的骨灰打造的「人骨花瓶」,卻是一連串恐怖的開始。民間流傳的巫術,最好不要輕易嘗試… 於 www.atmovies.com.tw -

#16.《人骨邪咒之骨瓷》定档1122 曝“碎脸”海报

日前,恐怖电影《人骨邪咒之骨瓷》正式宣布定档11月22日全国公映。 於 3w.huanqiu.com -

#17.人骨可以制作骨瓷吗? | 健康跟著走

骨瓷人骨 - 我听说骨瓷是很昂贵的瓷器,现在是用大型食草动物的骨灰制作的。抛开伦理的限制,我只想知道,从制作骨瓷的工艺理论上来讲,... 於 info.todohealth.com -

#18.骨瓷真的是骨頭做的嗎? - 劇多

然後,他把之前收集的人骨燒成骨灰,和黏土、矽石以及長石磨成的粉混合在一起,做成瓷釉。 塗在瓷器上,放進窯 ... 於 www.juduo.cc -

#19.《骨瓷》電影超清完整版線上看

骨瓷 劇情介紹:相傳,為了讓親人常伴身邊,民間常將逝去親人的骨灰混入黏土燒製成精美的瓷器,逝去親人的靈魂就會縈繞在骨灰瓷器 ... 人骨邪咒之骨瓷 ... 於 123kubo.tv -

#20.《人骨邪咒之骨瓷》中文字幕在线观看-电影高清完整版

人骨 邪咒之骨瓷剧情简介:. 相传,为了让亲人常伴身边,民间常将逝去亲人的骨灰混入黏土烧制成精美的瓷器,逝去亲人 ... 於 www.hyd5.com -

#21.骨瓷-电影-高清视频在线观看

搜狐视频为您提供关于(骨瓷)的高清视频在线观看、剧情内容介绍、以及周边的一切,包括(骨瓷) ... 《人骨邪咒之骨瓷》 “化骨成灰”预告花瓶咒怨直击灵魂. 於 tv.sohu.com -

#22.人骨邪咒之骨瓷_搜狗百科

人骨 邪咒之骨瓷是由曾掌镜《李碧华鬼魅系列:迷离夜》的全能导演林华全执导,陈奕龙、王婉中、王佑硕、洪晓静、周海媚、林伟等实力演员联袂主演的恐怖 ... 於 baike.sogou.com -

#23.骨瓷- 快懂百科

人骨 邪咒之骨瓷是由曾掌镜《李碧华鬼魅系列:迷离夜》的全能导演林华全执导,陈奕龙、王婉中、王佑硕、洪晓静、周海媚、林伟等实力演员联袂主演的恐怖电影。 於 www.baike.com -

#24.人骨邪咒之骨瓷完整版在线看最新章节-宝丽洁网

人骨 邪咒之骨瓷完整版在线看 》简介:人们急忙朝那紫色的气雾中望去,却见气雾之中,缓缓走出一个模糊的人影。 於 543win.com -

#25.骨瓷 - Movieffm電影線上看

電影簡介:. 《骨瓷|人骨邪咒之骨瓷》相傳,為了讓親人常伴身邊,民間常將逝去親人的骨灰混入黏土燒製成精美的 ... 於 www.movieffm.net -

#27.骨瓷/人骨邪咒之骨瓷{BD高清国语中字} - 思雨电影网

中文片名骨瓷/人骨邪咒之骨瓷※英文译名Bone China ※上映时间2019年※国家中国※资源分类恐怖/剧情※语言对白国语※字幕服务简体中文※视频格式BD-Mp4 於 www.siyu88.cc -

#28.甚麼是骨瓷? 骨瓷的定義是甚麼? 骨瓷昂貴又耐用!?

骨瓷 之所以叫骨瓷,因為是用骨粉燒的。 骨瓷英文名是bone china. 其實這個china和中國真沒啥關係. 骨瓷是英國人發明的 ... 於 s102321012.pixnet.net -

#29.骨瓷線上看- 恐怖片 - 楓林網

楓林網為您提供骨瓷線上看,骨瓷劇情:相傳,為了讓親人常伴身邊,民間常將逝去親人的骨灰混入黏土燒製成精美的瓷器,逝去親人的靈魂就會縈繞在骨灰瓷器的周邊久久不散 ... 於 imaple.co -

#30.死人骨頭製成!藝術家「骨灰餐具」訂單接到手軟~ | 療心粿

於是呢~他還真的透過特殊管道找到「人骨經銷商」,並購入200塊人骨… ... 的朋友開始詢問他,「如果我把我爸的骨灰給你,你可不可以幫我做一組瓷器? 於 www.ettoday.net -

#31.人类骨灰可否烧制骨瓷作为新的「殡葬」方式呢? - 双偶网

从工艺方面来分析用人骨来烧制骨质瓷并没有什么难度,因为人骨的有效成分与其他哺乳动物的骨头没有明显差别。难就是难在社会的接受和认可度上。我认为用 ... 於 www.sodeog.com -

#32.人骨邪咒之骨瓷/ Bone China / Human Bone Curse - 彩豆网

骨瓷 (2019) 高清. 人骨邪咒之骨瓷/ Bone China / Human Bone Curse. 骨瓷 ... 的骨灰混入黏土烧制成精美的瓷器,逝去亲人的灵魂就会萦绕在骨灰瓷器的周边久久不散。 於 caidou.cc -

#33.骨瓷線上看- 恐怖片

99kubo為您提供恐怖片骨瓷線上看。《骨瓷》劇情:相傳,為了讓親人常伴身邊,民間常將逝去親人的骨灰混入黏土燒製成精美的瓷器, ... 又名:人骨邪咒之骨瓷. 於 123kubo.net -

#34.《人骨邪咒之骨瓷完整版在线看》高清下载

剧情:人骨邪咒之骨瓷完整版在线看 “不光是'大体老师'出了状况,驴子……程乐欢和一个叫张帆的女生死在了大体池里……一个刚进警队的女警没见过那场面, ... 於 www.keenovo.com -

#35.人骨邪咒之骨瓷_ 搜索结果

点击查看更多相关视频、番剧、影视、直播、专栏、话题、用户等内容;你感兴趣的视频都在B站,bilibili是国内知名的视频弹幕网站,这里有及时的动漫新番,活跃的ACG氛围 ... 於 search.bilibili.com -

#36.全新幸福一家人骨瓷咖啡杯盤組 - 蝦皮購物

幸福一家人個人專屬骨瓷咖啡杯盤組可愛造型,表現一家人的和樂融融、溫馨幸福的感受骨瓷質地超輕盈晶透,無論杯型或握把,皆具人體工學設計,能舒服地享受品味咖啡或茶 ... 於 shopee.tw -

#37.地獄變相(上、下) - Google 圖書結果

人骨 。人骨也會變相......不小心找出以前全身銅製人骨項鍊想送人的一生收集骷髏 ... 都是很小仙的什麼沉重負擔不明歷代祖先殘留的骨瓷,臉頰破掉一半的老娃娃,不明獸骨, ... 於 books.google.com.tw -

#38.【菠蘿包包的賣場】 純白骨瓷餐具碗碟套裝家用中式6810人骨 ...

2021年9月超取$99免運up,你在找的【菠蘿包包的賣場】 純白骨瓷餐具碗碟套裝家用中式6810人骨瓷碗盤組合lt就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠, ... 於 www.ruten.com.tw -

#39.人骨邪咒之骨瓷完整版在线看最新资讯 - Sahara Reporters

人骨 邪咒之骨瓷完整版在线看 剧情:“对,按照她说的做,你就可以亲眼看着她一点点的被烤成肉干,这么娇嫩的脸蛋就这么死了,虽然有些可惜, ... 於 saharareporters.com -

#40.恐怖電影《人骨邪咒之骨瓷》發布“化骨成灰”預告 - PTT新聞

近日,即將於11月22日全國上映的年度“骨灰級”恐怖電影《人骨邪咒之骨瓷》發布了“化骨成灰”版預告。該款預告將人骨花瓶引發的“詭秘事件”展現的緊張生動 ... 於 pttnews.cc -

#41.人骨邪咒之骨瓷爱奇艺 - 春秋影视在线

人骨 邪咒之骨瓷爱奇艺. 胆小者看的恐怖电影解说:8分钟看懂恐怖片《骨瓷》. 相传,为了让亲人常伴身边,民间常将逝去亲人的骨灰混入黏...... at:2021-05-08 by:我一直 ... 於 www.cn-yc.com -

#42.骨瓷,骨瓷电影|微博电影,微博 - WEIBO

外文名: Bone China · 别名: 人骨邪咒之骨瓷/Bone China · 导演: 林华全 · 编剧: 林华全 · 主演: 周海媚/ 林伟/ 陈奕龙/ 王佑硕 · 类型: 恐怖 · 国家地区: 中国 · 上映时间 ... 於 weibo.com -

#43.骨瓷2019 線上看- 電影

《骨瓷2019》HD,相傳,為了讓親人常伴身邊,民間常將逝去親人的骨灰混入黏土燒制成精美的瓷器,逝去親人的靈魂 ... 別名:人骨邪咒之骨瓷/Bone China. 於 lovetvshow.cc -

#44.人類骨灰可否燒制骨瓷作為新的「殯葬」方式呢? - GetIt01

我國是在文革的後期才逐漸掌握了骨質瓷的燒成技術,現在市面上賣的上千的國產貨我也仔細看過,並不是特別的完美,至於外國貨么,暫時還沒見過。 從工藝方面來分析用人骨來 ... 於 www.getit01.com -

#45.人骨邪咒之骨瓷完整版在线看

人骨 邪咒之骨瓷完整版在线看 [atm534355]床下的居然是先前追着我不放的那个没有头的白袍子! ,. 经历了昨晚的事情,他可以断定,云天就是这些事情的 ... 於 webmail.conjuntocerrado.com -

#46.無罪謀殺之人骨雕刻師 - Google 圖書結果

... 自稱骨洞居士。“這個碗什麼價?”丁潛問。“那得看客人用來幹什麼。” “拿來......”丁潛本來想說當湯碗,忽然覺得那個彩繪不像是烤瓷,萬壹溶進湯裏會不會吃了不衛生, ... 於 books.google.com.tw -

#47.骨瓷線上看- 恐怖片 - 劇迷

劇迷TV為您提供恐怖片骨瓷線上看,《骨瓷》劇情:相傳,為了讓親人常伴身邊,民間常將逝去親人的骨灰混入黏土燒製成精美的瓷器, ... 又名:人骨邪咒之骨瓷. 於 jumi.tv -

#48.周海媚加盟恐怖片《人骨邪咒之骨瓷》发布预告 - 凤凰网

周海媚加盟恐怖片《人骨邪咒之骨瓷》发布预告. 1905电影网. 2019/11/07 11:25. | (1/0) | (2/9)组图: 重新播放大图播放. 猜你喜欢. 打开凤凰新闻,查看更多高清图片. 於 ishare.ifeng.com -

#49.今日食普清明專期: 骨瓷,殯葬新亮點 - 雪花台湾

現實中,還真有用骨頭燒製瓷器的,不過不用人骨,而是吃草動物牛羊的骨頭。不用豬骨,怕是不願惹出宗教糾紛。 於 www.xuehua.tw -

#50.骨瓷與其他陶瓷的區別 - ㄚ銘老師的部落格

資料來源:Yuzee のLounge Pub 骨瓷(BONE CHINA) ,淵源於十八世紀末的英國,英國人在仿製中國瓷器的過程中,加入了培燒過動物骨灰燒製而成的。根據英國所設的骨瓷標準 ... 於 hivenson.pixnet.net -

#51.人骨邪咒之骨瓷 - 西瓜视频

人骨 邪咒之骨瓷,于2020年09月12日上线,由欣欣向上吧少年上传。西瓜视频为您提供高清视频,画面清晰、播放流畅,看丰富、高质量视频就上西瓜视频。 於 www.ixigua.com -

#52.年度“骨灰級”恐怖電影《骨瓷》定檔11月22日,曝“碎臉”海報

日前,由廣州大娛影業有限公司、廣東千年影業有限公司聯合出品,北京基點影視文化傳媒有限公司發行的年度“骨灰級”恐怖電影《人骨邪咒之骨瓷》正式宣佈 ... 於 www.gushiciku.cn -

#53.骨瓷真的是加入了骨頭嗎? - 人人焦點

骨瓷 是英國人發明的一種瓷器,因它的原料中摻入食草動物骨粉,故被命名爲骨瓷。 ... 骨灰級」恐怖電影《人骨邪咒之骨瓷》發布了「化骨成灰」版預告。 於 ppfocus.com -

#54.骨瓷碗盤白色飛搜購物搜尋- 第1 頁

純白骨瓷餐具碗盤碟套裝家用白色6/8/10人骨瓷吃飯碗盤子組合. 3,234. 露天拍賣 · t純白骨瓷餐具碗盤碟套裝家用白色6/8/10人骨瓷吃飯碗盤子組合. 3,094. 露天拍賣 ... 於 shopping.feeso.com.tw -

#55.人骨邪咒之骨瓷_百度百科

人骨 邪咒之骨瓷是由曾掌鏡《李碧華鬼魅系列:迷離夜》的全能導演林華全執導,陳奕龍、王婉中、王佑碩、洪曉靜、周海媚、林偉等實力演員聯袂主演的恐怖電影。 於 baike.baidu.hk -

#56.賭博師從不祈禱 (5) - 第 9 頁 - Google 圖書結果

骨瓷 嗎? 」 「您說瓷器的材料,是指沙子或「不過,骨瓷不僅是單純的替代品,還有另一個重要的特徵 ... 除非路羅伊之所以只茶杯,如果無法查證那個杯子真的摻人骨作為材料, ... 於 books.google.com.tw -

#57.骨瓷- 高清雲ᴴᴰ1080P - 劇迷

恐怖片骨瓷-1080P1080P 高清雲ᴴᴰ 線上看,骨瓷是中國大陸由林華全執導周海媚 ... 燒製成精美的瓷器,逝去親人的靈魂就會縈繞在骨灰瓷器的周邊久久不散。 於 gimy.app -

#58.陶瓷骨是由金屬鈦合金組成 - 中文百科知識

據相關研究人員稱,此陶瓷骨可代替人骨,用在人身體骨髓損失的地方。 ... 骨質瓷(Bone China):簡稱骨瓷,亦稱骨灰瓷,生產始於英國,學界一般認為第一個成功生產出 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#59.恐怖电影《人骨邪咒之骨瓷》定档11月22日

海报以“脸骨碎裂”画面展现了“骨瓷”的邪恶感,令人唏嘘。据悉,影片由曾掌镜《李碧华鬼魅系列:迷离夜》的全能型导演林华全执导,陈奕龙、王婉中、王佑硕、 ... 於 m.dianyingjie.com -

#60.“骨灰级”恐怖电影《人骨邪咒之骨瓷》发布“化骨成灰”预告 - 快资讯

需要开启JavaScript 才能正常打开页面. 快资讯. 浏览器不支持video. 爆米花视频. 关注. “骨灰级”恐怖电影《人骨邪咒之骨瓷》发布“化骨成灰”预告. 於 www.360kuai.com -

#61.تحميل 2020最新热门恐怖电影骨瓷hd1080p bone china人骨邪 ...

تحميل 2020最新热门恐怖电影骨瓷hd1080p bone china人骨邪咒之骨瓷bone chian mp3 - mp4 · 骨瓷HD1280高清国语中字版恐怖片mp3. 於 www.abdwap.stream -

#62.《北上廣不相信眼淚》裡人體肋骨做「骨瓷杯」靠譜嗎? - 壹讀

據了解,賣家對這樣的要求,也表示無可奈何,只能告訴買家,骨瓷杯只會採用動物骨頭,不使用人骨。 肋骨真的可以輕易的取出,用來鑄杯,是否大材小用? 於 read01.com -

#63.人骨邪咒之骨瓷/ 周海媚 - 留园

人骨 邪咒之骨瓷/ 周海媚 · 内容来自网络,若违规或侵犯您的权益,请联系我们 · 全能影视 · 栏目简介 · 0. 於 web.6parkbbs.com -

#64.恐怖片-骨瓷/人骨邪咒之骨瓷(已完结)

骨瓷 /人骨邪咒之骨瓷免费在线观看,本片导演林华全,主演周海媚林伟陈奕龙王婉中王佑硕洪晓静肖基国,上映日期:2019-11-22。 於 www.tl86dy.com -

#65.骨瓷- 驚悚懸疑- 電影線上看 - myVideo

《骨瓷》民間流傳著只要將逝去親人的骨灰混入黏土燒製成精美的瓷器,其靈魂會縈繞 ... 聽取了閨蜜的意見,效法民間巫術將青文的骨灰燒製成「人骨花瓶」。 於 www.myvideo.net.tw -

#66.骨瓷線上看 - Gimy劇迷網

人骨 邪咒之骨瓷/Bone,China ... 劇情介紹: 相傳,為了讓親人常伴身邊,民間常將逝去親人的骨灰混入黏土燒製成精美的瓷器,逝去親人的靈魂就會縈繞在骨灰瓷器的周邊久久不散 ... 於 www.gimyvod.cc -

#67.人骨邪咒之骨瓷在线观看 - 兴化小说

人骨 邪咒之骨瓷在线观看小说介绍: “这——”蒋老头却是一脸的不服气,逞着脖子定在那里跟珍娘吵吵了起来,“就算是那又怎样?刚才你也说了,她那啥敕命的 ... 於 www.xinghuaxs.com -

#68.如何選購一套骨瓷?-朋友說的瓷器大陸品良莠不齊也是可以 ...

瑪戈隆特10人骨瓷餐具套裝碗碟套裝大陸風西湖盛宴京東去購買. 配套的茶具也是有的. 瑪戈隆特2人茶具咖啡具套裝骨瓷整套西湖盛宴蓮蓬6頭京東去購買. 於 www.youmelive.com -

#69.骨瓷》百度云电影-在线观看-超清BD1080P|国语中字(2019

导演: 林华全编剧: 林华全资源类型:骨瓷百度云网盘在线观看迅雷下载主演: 周海媚/ 林伟/ 陈奕龙/ 王婉中/ ... 又名: 人骨邪咒之骨瓷/ Bone China. 於 www.rrdynb.com -

#70.人骨邪咒之骨瓷-信息阅读欣赏

骨瓷 人骨 邪咒之骨瓷骨瓷豆瓣人骨邪咒之骨瓷BoneChina2019《人骨邪咒之骨瓷》公映金牌班底打磨惊悚氛围《人骨邪咒之骨瓷》定档11月22日曝“碎脸”海报人骨花瓶引“诡秘 ... 於 www.k0w0m.com -

#71.人骨邪咒之骨瓷 Bone China(2019) @ 坐不住的影片 - 隨意窩

202004120908人骨邪咒之骨瓷│Bone China(2019) ?林偉 · ringo.liu / Xuite日誌 / 回應(0) / 引用(0). 脈衝星│Pulsar(2010)|日誌首頁|意大利種馬│The Party. 於 blog.xuite.net -

#72.人类骨灰可否烧制骨瓷作为新的「殡葬」方式呢? - 知乎

从工艺方面来分析用人骨来烧制骨质瓷并没有什么难度,因为人骨的有效成分与其他哺乳动物的骨头没有明显差别。难就是难在社会的接受和认可度上。我认为用亲人的骨头做 ... 於 www.zhihu.com -

#73.《人骨邪咒之骨瓷》很恐怖吗三大点打造惊悚感

近日,即将于11月22日全国上映的年度“骨灰级”恐怖电影《人骨邪咒之骨瓷》发布了“化骨成灰”版预告。该款预告将人骨花瓶引发的“诡秘事件”展现的紧张生动, ... 於 www.lflfa.com -

#74.人骨邪咒之骨瓷影评 - 踢王网

人骨 邪咒之骨瓷 ... 为了让亲人常伴身边,民间常将逝去亲人的骨灰混入黏土烧制成精美的瓷器,逝去亲人的灵魂就会萦绕在骨灰瓷器的周边久久不散。 於 www.twtsp.com -

#75.人骨邪咒之骨瓷豆瓣评分 - 恩牛网

骨瓷人骨 邪咒之骨瓷在线观看 · 人骨邪咒之骨瓷公映金牌班底打磨惊悚氛围 · 人骨邪咒之骨瓷很恐怖吗三大点打造惊悚感 · 人骨邪咒之骨瓷定档该片导演数次提名 ... 於 www.enmsb.com -

#76.七宗罪 - Google 圖書結果

這不是豬骨,這是人骨......我眉目微微壹皺,將這掉落的櫥櫃重新放回了原地。第壹百五十八章落地的骨頭湯 零零碎碎的瓷片就這樣攤在了地上,不過幸好碗底還是完整的, ... 於 books.google.com.tw -

#77.骨瓷 - :: 痞客邦::

首選的當然是骨瓷了喜歡的其實不全然因為它的品質及外觀而是那種把骨灰結合的理念要是可以的話真想拿人骨來做心目中亦已有人選 有空大可研究一下有沒有接受以人骨做骨 ... 於 o13561273.pixnet.net -

#78.人骨邪咒之骨瓷_360百科

人骨 邪咒之骨瓷,人骨邪咒之骨瓷是由曾掌镜《李碧华鬼魅系列:迷离夜》的全能导演林华全执导,陈奕龙、王婉中、王佑硕、洪晓静、周海媚、林伟等实力演员联袂主演的恐怖 ... 於 baike.so.com -

#79.骨瓷(2019) 2.6

又名:人骨邪咒之骨瓷/ Bone China. 剧情简介:相传,为了让亲人常伴身边,民间常将逝去亲人的骨灰混入黏土烧制成精美的瓷器,逝去亲人的灵魂就会萦绕在骨灰瓷器的周边 ... 於 www.dandanzan.com -

#80.骨瓷人骨第1页 - 驾考预约大全

骨瓷人骨. 年度"骨灰级"恐怖电影《人骨邪咒之骨瓷》今日公映四大"恐"点阴暗. 骨瓷人骨. 唐山骨瓷的成分是由骨碳,高岭土,石英,长石等组成,它的形成主要 ... 於 y.qichejiashi.com -

#81.人骨骨瓷| 蘋果新聞網| 蘋果日報

美國西雅圖藝術家克拉夫特的最新創意,是用人的骨頭與骨灰製作各式瓷器,而他手中的瓷鏟與瓷瓶,稱得上是名符其實的「骨瓷」。克拉夫特還可應死者家屬 ... 於 tw.appledaily.com -

#82.骨瓷- 優惠推薦- 2022年2月 - 奇摩拍賣

在Yahoo奇摩拍賣找到356筆#骨瓷商品,其中包含了居家、家具與園藝,古董、藝術與礦石,手錶與飾品配件等類型的#骨瓷商品. ... 生活工場愛情海甜蜜2人骨瓷碗盤組Avon. 於 tw.bid.yahoo.com -

#83.《骨瓷》下载- 恐怖片

片长: 93分钟又名: 人骨邪咒之骨瓷/ Bone China. 骨瓷的剧情简介相传,为了让亲人常伴身边,民间常将逝去亲人的骨灰混入黏土烧制成精美的瓷器,逝去 ... 於 www.6vw.cc -

#84.《骨瓷》免费在线观看 - 新小兵播放

2019年周海媚恐怖电影《骨瓷》讲述了相传,为了让亲人常伴身边,民间常将逝去亲人的骨灰混入黏土 ... 别名:人骨邪咒之骨瓷/ Bone China; 豆瓣评分: 2.6; 导演: 林华全 ... 於 www.xbplayer.com -

#85.骨瓷| 2016年林華全執導電影

人骨 邪咒之骨瓷是由曾掌鏡《李碧華鬼魅系列:迷離夜》的全能導演林華全執導, 陳奕龍、 王婉中、 王佑碩、洪曉靜、 周海媚、林偉等實力演員聯袂主演的恐怖電影。 於 siaoyin.com -

#86.骨瓷-电影-高清正版视频--爱奇艺 - iQiyi

骨瓷 是由林华全导演,陈奕龙,王婉中,周海媚等主演的剧情,惊悚,悬疑电影。 ... 别名: 人骨邪咒之骨瓷 ... 女子想把男友的骨灰做成骨瓷为此四处寻找专业手工艺人. 於 www.iqiyi.com -

#87.原來兩者大不同!4點分辨白瓷和骨瓷

骨瓷 (Bone China)這個世界公認的高檔瓷種,顧名思義就是在瓷器中加入了骨頭的成分,主要是以動物骨灰為主,混合黏土後經高溫素燒與低溫釉燒而成。 於 www.luxurywatcher.com -

#88.骨瓷(2019)话题 - 七猫影视

剧情介绍:《人骨邪咒之骨瓷》即是根据民间人骨花瓶灵异传说改编,影片将花瓶、骨灰、邪咒做深度融合,打破常规恐怖传言的单调感,讲述了单纯善良的绮华的 ... 於 www.km.com -

#89.人骨《人骨邪咒之骨瓷》很恐怖吗三大点打造惊悚感 - 影迷网

近日,即将于11月22日全国上映的年度“骨灰级”恐怖电影《人骨邪咒之骨瓷》发布了“化骨成灰”版预告。该款预告将人骨花瓶引发的“诡秘事件”展现的紧张 ... 於 www.fijiym.com -

#90.骨瓷人骨的推薦與評價, 網紅們這樣回答

骨瓷人骨 的推薦與評價,的和這樣回答,找骨瓷人骨在的就來疑難雜症萬事通,有網紅們這樣回答. 於 faq.mediatagtw.com -

#91.4人骨瓷-新人首单立减十元-2022年1月|淘宝海外 - Taobao

在这些4人骨瓷的材质有45%以上骨粉骨瓷、36%以上骨粉骨瓷、新骨瓷、瓷和陶等多种,在4人骨瓷的风格有中式、欧式、北欧风格、日式和韩式等多种,在4人骨瓷的产地有 ... 於 www.taobao.com -

#92.年度“骨灰级”恐怖电影《人骨邪咒之骨瓷》今日公映 - 塞巴斯 ...

而《人骨邪咒之骨瓷》即是根据民间人骨花瓶灵异传说改编,以骨灰、花瓶为切入点,制造恐怖氛围融入现实生活中,将传说的灵异感无限放大,层层揭开“骨 ... 於 www.sbssee.com -

#93.猛火龍on Twitter: "【人骨邪咒:骨瓷】" / Twitter

See new Tweets. Conversation. 猛火龍. @wangdavid0317. 【人骨邪咒:骨瓷】. 12:10 PM · Jan 29, 2020·Twitter Web App · 1. Like. 於 twitter.com -

#94.宜家骨瓷- 飛比價格- 2022年1月推薦商品與價格優惠

宜家骨瓷推薦商品與價格優惠就來飛比,收錄宜家骨瓷在MOMO、PCHOME、蝦皮優惠 ... 宜家家居館陶瓷餐具碗碟套裝家用2人骨瓷碗盤子陶瓷餐具組合4人簡約碗筷中式碗具套裝. 於 feebee.com.tw -

#95.恐怖电影《人骨邪咒之骨瓷》发布“化骨成灰”预告

近日,即将于11月22日全国上映的年度“骨灰级”恐怖电影《人骨邪咒之骨瓷》发布了“化骨成灰”版预告。该款预告将人骨花瓶引. 於 m.maoyan.com -

#96.骨瓷(普通话/原版/2019)电影 - 腾讯视频

别名: 人骨邪咒之骨瓷 · 英文名: Bone China · 导演: 林华全 · 主演: 周海媚 林伟 陈奕龙 王婉中 王佑硕 · 简介: 相传,为了让亲人常伴身边,民间常将逝去亲人的骨灰混入 ... 於 v.qq.com -

#97.《人骨邪咒之骨瓷》年度“骨灰级”恐怖电影

《人骨邪咒之骨瓷》年度“骨灰级”恐怖电影 ... 免责声明:非本网注明原创的信息,皆为程序自动获取互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和 ... 於 www.maan1.com