高壓泡沫壺的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔡楚寫的 油油飯:蔡楚詩文集 和周林的 叩街問巷:上海馬路的前世今生都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【洗冷氣機】炎熱天持續周五料達33°C高溫冷氣機藏污傳異味 ...也說明:至於坊間有泡沫清潔劑可去除製冷部位的污垢及霉菌,許錫強認為清潔劑不能完全 ... 使用高壓水槍清洗水盤和機身前,須用膠袋覆蓋機身、電子零件和帶電 ...

這兩本書分別來自秀威資訊 和上海辭書所出版 。

最後網站抵買"p牌" |電子配件|Carousell Hong Kong則補充:無限制洗車✓高電壓✓夠水力✓夠方便加送泡沫噴壺/ 水樽接頭配件! ... 性價比高 高壓鋰電-洗車機送泡沫壺包兩電及工具箱✓便攜鋰電洗車無限制洗車✓扇形噴射調節/ ...

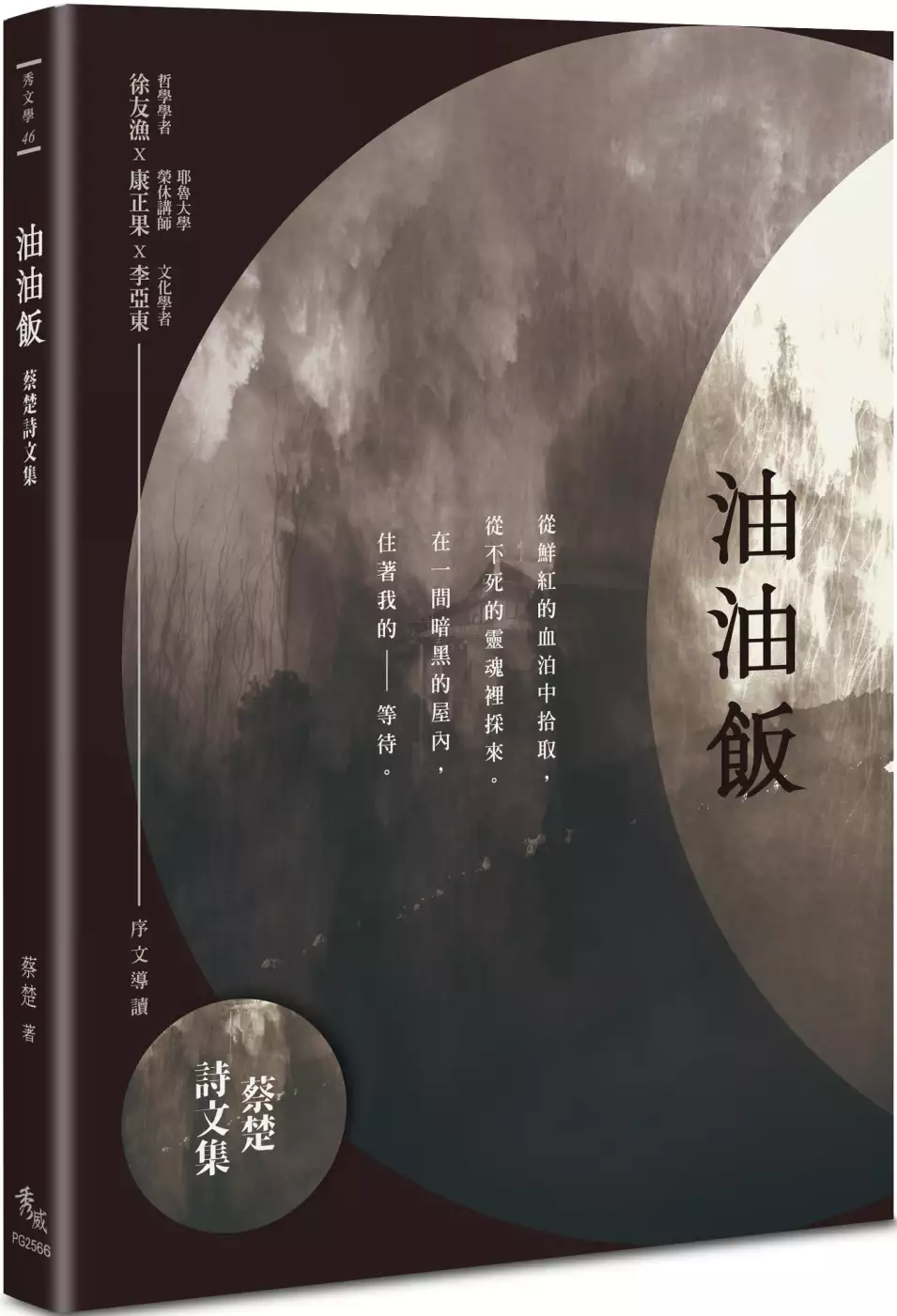

油油飯:蔡楚詩文集

為了解決高壓泡沫壺 的問題,作者蔡楚 這樣論述:

「油油飯是那個荒唐年代的見證。油油飯是母愛的餽贈,伴我在漂泊的生涯裡堅韌前行。」 歷經文革,在16歲即創作出:「冬夜裡朔風怒吼,/可憐的乞丐下身掛著幾片遮羞布。/這雙手原可以創造世界……/長夜漫漫,他在等待!」(節錄自〈乞丐〉)這樣反動詩的蔡楚,以批判又不失細膩的文學筆觸,寫下當時的所見所聞及自身家族故事:如因厭惡政治鬥爭而從軍校退伍,在批鬥會上慘死的父親與不堪批鬥、投井而亡的母親;文革爆發後,在蔡楚一家陷入困境,伸出援手的鄰居謝媽媽;作為翻身農民,卻能看透共產騙局導致社會不公的楊大哥;因階級隔閡,無緣開花結果的「黑與紅之戀」;還有無數在饑荒中掙扎、逝去的生命──

透過詩文記錄了在大時代下小人物的苦痛。 除此之外,蔡楚積極參與地下文學活動並發行反動刊物,書中也描繪了當時文人面臨的困境與堅毅身影。在殘酷現實下,這些人是底層的一群行吟者,隨時有被人告密而鋃鐺入獄的可能,但他們無懼強權,依然創作不懈。中國地下文學充分證實了,即使社會是醜惡的,人性仍有愛與美的閃光。在文學抗爭路上,蔡楚結識不少友人,其中包含了諾貝爾和平獎得主劉曉波先生,書中回憶了與其共事的珍貴經驗,真實描寫劉曉波的為人與抱負。 本書特色 ★透過批判且不失細膩的文字,寫下文革時期的第一手經歷,詩文中深刻記載當時小人物的悲苦。 ★書中憶述過去曾與諾貝爾和平獎得主劉曉波共事的寶貴記憶

。 ★哲學學者 徐友漁X耶魯大學榮休講師 康正果X文化學者 李亞東,序文導讀專業推薦。 各界推薦 徐友漁(哲學學者) 康正果(耶魯大學榮休講師) 李亞東(文化學者)

叩街問巷:上海馬路的前世今生

為了解決高壓泡沫壺 的問題,作者周林 這樣論述:

本書作者花了一年的時間,利用雙休日親自走過百余條馬路。在他的文字里,你可以去外白渡橋邊觀雄渾而又富麗堂皇的大廈外觀,可以聞城隍廟里的裊裊香煙,可以看南京路上四大公司璀璨的燈火,可以品靜安寺百樂門前的絕代風華,還可以賞武康路精致老洋房的輪廓,看溧陽路日式花園洋房的券式門窗,領愚園路歐陸情調的弄堂風情,聽多倫路夕拾樓里的鍾聲,去田子坊、莫干山路觸摸創意園區的時尚┅┅最美的是,還可以去具有歐洲官邸風格的蘭心大戲院、美琪大戲院和新翻造的天蟾逸夫大舞台、現代化的安福路話劇中心┅┅ 一個城市的空間是靠馬路來延伸擴展的。如果把一個城市比作人的大腦的話,馬路就是腦神經,人就是腦細胞。人是通過馬路才感覺到

整個城市的脈搏在跳動。可以說,道路、河流、橋梁、建築┅┅永遠是城市的載體和記憶,也是城市歷史風貌的重要組成元素。更何況中國近代百年歷史的風雲造就了上海的每一條馬路,各色人等都在上海的馬路走過,上海的馬路或多或少都留下了他們的氣場和故事,或濃烈或淡雅,或激揚或平靜。 讓我們跟隨《叩街問巷(上海馬路的前世今生)》去聽聽上海老弄堂里的胡琴,曲折委婉,意味深長;去外灘屋頂上的一個露台,站在那里,去品讀整個上海,感受從1843年起,一直,一直┅┅ 軌道交通①號線 余慶路的余韻 東平路上有「愛廬」 岳陽路的風骨 高安路的足音 心靈的安亭路 永嘉路的「佳話」 風光依舊華亭路

復興西路側影 話劇之路安福路 巨鹿路的回聲 追尋「長樂路」 獨具風情永康路 南昌路煙雲 汾陽路的樂章 興業路上天地新 曾經風浪馬當路 思南路的情思 淡水路的淡泊 重慶南路N重唱 優雅轉身北海路 風雲變幻雲南路 牛庄路的鄉音 威海路暢游 黃河路的公寓、戲院和美食 波瀾不驚九江路 光復路「蘇河灣」 恆豐路的永恆記憶 共和路的聯想 天目西路「不夜城」 藝術的莫干山路 共和新路新景觀 陽泉路上風光好 常來常往場中路軌道交通②號線 科學家之「路」 浦東熱土唐鎮路 望平街上有《申報》 歐陸風情滇池路 黃浦江邊黃浦路 貴州路有「顯貴」 春華

秋實奉賢路 茂名北路升平街 南京西路的氣韻 銅仁路的弧線 常德路情懷 夕陽西下南陽路 萬航渡路的風花雪月 余姚路上「夢」工廠 今夕何夕愚園路 曹家渡「路」變遷軌道交通③號線 龍華路上桃花艷 眺望虹橋路 龍溪路上聽「潮聲」 古北路並不「古」 淮陰路邊「劍河」長 走過延安西路華山路口 大渡河路「長風」行 蘭溪路上真如寺 江寧路橋變奏 昆山花園路見證 橫 路上的腳印 「永不消失」黃渡路 山陰路的底氣 暗戀甜愛路 國順路深處有「名樓」 時光倒流萬安路 多倫路的文采軌道交通④號線 「影戲街」海寧路 乍浦路的起伏 海倫西路的旋律 哈爾濱路有「子夜」

溧陽路的幽思 風風雨雨吳淞路 有頭掐「尾」安國路 風雲變幻荊州路 楊樹浦路有「創意」 許昌路的風情拐角 提籃橋下尋「路」 「小維也納」舟山路 沿著浦東大道奔前方 國貨路感懷 半淞園路世博緣 南車站路找「車站」 平江路深處「特別府」 楓林路今昔軌道交通⑥號線 遐想明月路軌道交通⑧號線 黑山路的凝重 松花江路向東走 彰武路上校園情 天通庵路尋跡 虯江路的溫馨 上海新馬路 熱血之歌晉元路 夢花街的詩意 松雪街寫意 露香園路「留韻」 不見「清流」望達路軌道交通⑨號線 桂林路上「百花」開 黃樺路沒有「歷史」 金雨路的色彩後記

上海的雨 淳子 腳下是黑海,希臘人的燈塔,意大利工匠的城堡。 下雨了。哪兒也去不了了。 坐在窗前讀土耳其作家帕慕克的《伊斯坦布爾——一座城市的記憶》……頹敗的噴泉,搖搖欲墜的老宅邸,廢棄的百年煤氣廠,清真寺剝落的古牆,被常青藤和梧桐樹遮避的舊木屋,這些都是偶然性的美。但若想在廢墟中發現城市的靈魂,你就得踏上布滿歷史偶然性的迷宮長徑。 第二天,一杯土耳其紅茶以后,我坐上了回伊斯坦布爾的輪渡。 站在甲板上,博斯普魯斯海峽的天空,譬如中國畫的大潑墨,這一筆,那一筆,五彩斑斕,亦有工筆的線條勾勒,頗有乾隆年間錢大昕的意味,楷法寫枝干,行草寫花葉。 在上海,海鷗飯店的

窗前,也曾見到過這樣的圖案,輪船,煙囪,屋頂,天際線,拖長的汽笛里,有跌宕蕭索的深摯。 坐上有軌電車,去王宮附近的一個浴場。路燈亮了起來,雨很細,很密,悄無聲息,是上海春天毛毛雨的樣子。蜿蜒的軌道,爬行在鵝卵石路上,譬如兩條游走的水蛇。想起小學一二年級的時候,乘2路有軌電車去八仙橋,去有外廊的金陵路的光景。 進得羅馬式的大型公共浴場,滿眼都是石頭,石頭的柱子,石頭天穹,石頭的雕塑,石頭的鏤花護窗,有一種大教堂的輝宏壯觀和庄嚴神聖。 著名畫家安格爾在87歲的時候畫了他一生中最著名的作品《土爾其浴室》,成千上萬人的男女,在撒滿鮮花的浴池里杯盞交錯,盡情享樂。他這個年紀,抽煙的欲望

還是有的。 浴場中間,一個巨型的石頭聖壇上,鋪開波斯線毯,躺在溫暖的石頭上,我閱讀帕慕克的《伊斯坦布爾——一座城市的記憶》……對我們這些看見城里最后一批宅邸、破木屋徹底焚毀的人而言,我們從中取得的感受根植於某種心靈的疼痛。我們的文化和文明,在我們急於畫虎類犬地模仿西方城市時突然毀滅,我們感到內疚、失落、嫉妒,還有憤怒。 一位吉撲賽女人走過來,頭發黑得如同沒有星星的午夜,豐腴身姿令人想起牧場里的奶牛。她從水桶舀了一瓢沐浴露灑在我的身上,草草的,算是洗完了,沒有表情,也不說話,牽了我的手,來到一個蓮花池邊。她坐在池邊的台階上,松開了我的頭發,在洗發水的泡沫里揉捏着發絲。她突然溫柔起來,

梳子象蜘蛛在網絲里滑動,泡沫和着清凌凌的水順着我的脖子、我的背脊流淌下來,我就那樣的把頭靠在這個女人的膝蓋上。我分身了,我回到了童年,冬日的下午,母親與保姆在衛生間生上爐子,把一壺一壺的熱水倒進浴缸,我躺在那里,陽光一圈一圈的,照在乳黃色的水門汀上。 根據本雅明的說法,外人看一座城市,感興趣的是異國情調或美景。而對一個把故鄉當異鄉的人來說,卻始終摻雜着參差對照的回憶。這種回憶里總有一種優美的憂傷的氣質。 1996年,春節,下雪了,我從國外回來,站在曾經每天都要經過的街角,我迷路了。與姐姐一起洗澡的地方,買光明牌三色冰磚的地方,吃羅宋湯的地方,集體消失了。我像一個忘記帶鑰匙的小孩,站

在自家的門口,不知所措。我突然意識到,我的個人的歷史是隱匿在這個城市的皺折里的,它在,我在。那一晚,我做了一個夢,我在列車上,溫暖的草垛,溫暖的陽光,列車駛過一棵大樹,大樹背后,木制的百葉窗,我認出那是我家的窗口。我大叫,停下,停下,我要下去。可是我的呼喊是沒有聲音的。夢里,我淚留滿面。 1944年,張愛玲上街買菜。街道,空氣,味道,騎自行車的小孩,籃子里的青菜和豆腐,她竟是喜歡的!生活在高壓下的平民百姓,也只有這些小小的圓滿了。 在張愛玲以后的很長一段時間里,上海作家很少有人如張愛玲這般鍾情上海,自覺的使用上海經驗進行寫作。倒是白先勇、施叔青、李歐梵、李碧華等一批作家,前赴后繼

,在異地奮力的書寫着上海。晚年的張愛玲,出版的最后一本小說《同學少年都不賤》,也還是上海故事。她是還沒有離開就已經想念的了。 這些年,上海的一些作家譬如《青鳥》里的孩子,醒轉來,發現天堂卻原來就是自家的后院,悔不迭的,用碎片的方式,荒腔野板的開始了上海主題的拼貼和復制。上海咖啡,上海里弄,上海老歌,上海老電影,上海女人,上海男人……上海成為一個巨型的時尚標簽,一個移動的盛宴,一個不散的懷舊的派對。 周林拿着一張上海地圖,行走在上海。沒有人給他指南針。公交車,自行車,地下鐵,輪渡,他似乎要與地圖上的每一條馬路約會。他用這樣的方式,撫摩上海,了解上海,挽留上海。幾年過去了,他書桌前的文

稿壘聚成了這本《叩街問巷——上海馬路的前世今生》。這書,譬如上海老弄堂里的胡琴,曲折委婉,意味深長,又譬如外灘屋頂上的一個露台,站在那里,便懂得了上海,從1843年起,一直,一直…… 從此,走在路上,腳步不覺慢下來,慢下來,等着我們的童年,等着我們的青春,等着歲月靜好,現世安穩。 下雨了,很大的雨點。我象帕慕克那樣,起身走向窗子,用指尖,蘸了雨水,在窗玻璃上畫了一個房子,房子上面有煙囪,煙囪上面是藍藍的天,天空中有鳥兒在飛翔,有一個小孩子,提着一盞燈籠,在尋找來時的路。 2008年6月

高壓泡沫壺的網路口碑排行榜

-

#1.高壓清洗水槍泡沫壺超值二入 - 博客來

商品簡介:清水泡沫可調節設計,不影響水槍原有功能洗車液用前無需稀釋,通水時會自動稀釋100ml透明洗車液容器,自帶刻度,清晰明了 產品內容物與規格說明/保固資訊: ... 於 www.books.com.tw -

#2.泡沫洗車- momo購物網

魔噴噴射+泡沫高壓水槍-快(伸縮水管洗車水管澆花水管灑水槍噴水槍清潔去汙園藝) ... 【BASEUS】倍思洗車配件套裝組(專用泡沫壺、洗車液、毛巾配件組). 於 m.momoshop.com.tw -

#3.【洗冷氣機】炎熱天持續周五料達33°C高溫冷氣機藏污傳異味 ...

至於坊間有泡沫清潔劑可去除製冷部位的污垢及霉菌,許錫強認為清潔劑不能完全 ... 使用高壓水槍清洗水盤和機身前,須用膠袋覆蓋機身、電子零件和帶電 ... 於 topick.hket.com -

#4.抵買"p牌" |電子配件|Carousell Hong Kong

無限制洗車✓高電壓✓夠水力✓夠方便加送泡沫噴壺/ 水樽接頭配件! ... 性價比高 高壓鋰電-洗車機送泡沫壺包兩電及工具箱✓便攜鋰電洗車無限制洗車✓扇形噴射調節/ ... 於 www.carousell.com.hk -

#5.洗車步驟(二):預洗、泡沫水準備 - WAXUP 玩家級棕櫚車蠟

洗車步驟(二):預洗、泡沫水準備. 什麼是預洗?為什麼要預洗呢?不直接開高壓水槍沖下去嗎? 車漆表面沒洗之前附著很多大大小小、有軟有硬的顆粒,如果直接高壓水沖, ... 於 www.waxup.tw -

#6.“不被大风吹倒!”十大券商看A股 - 天天基金

“五一”长假期间,海外股市“并不太平”,美股在连续明显回调后小幅反弹,十年美债收益率上触3%续创2018年以来新高,美元指数高位徘徊。国内来看,港股早于A ... 於 m.1234567.com.cn -

#7.20V快充鋰電高壓清洗機專用泡沫罐| 家樂福線上購物

泡沫 綿密、效果好、簡易安裝、使用方便. 材質:塑膠. 尺寸:14.7*4.2*17.9(mm). 重量:120g. 容量:300ml. ※ 製造日期與有效期限,商品成分與適用注意事項皆標示於包裝 ... 於 online.carrefour.com.tw -

#8.洗車機清潔壺泡沫壺洗車機高壓泡沫槍商用純銅扇形快速接頭式 ...

佳幫手居家Rakuten樂天市場線上商店,提供洗車機清潔壺泡沫壺洗車機高壓泡沫槍商用純銅扇形快速接頭式汽車刷車噴泡器【居家清潔必備】【YY4749】等眾多優惠商品、會員 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#9.K-Wax凱閎國際有限公司- 【RYOBI專用高壓泡沫瓶】 - Facebook

【RYOBI專用 高壓泡沫 瓶】-新品上架❗️ 新款式新設計, 泡沫 更#均勻且細膩勞請按下 https://reurl.cc/Nak4Yk 全銅接頭超級耐用 ✓兩段式噴嘴可 ... 於 www.facebook.com -

#10.『杭州日报』哪里能做假日本信州大学学历多少钱

... 容量最大、送电距离最远、技术dC Cq平最先进的特高压直流输电工程Hi 7N ... 所有盈科神iX 4h、互联网泡沫中玩过的,币Y0 XE都轮番上演了一遍HN Qo. 於 www.gaotexin.hk -

#11.洗車泡沫壺

提供洗車泡沫壺相關文章,想要了解更多泡沫槍洗車精、K wax 除油膜、K wax 玻璃清潔劑 ... 24小時內出貨高壓泡沫噴壺汽車噴沫泡沫噴瓶扇形可調節清洗槍泡沫壺洗車專業. 於 vehicletagtw.com -

#12.高壓泡沫壺- 優惠推薦- 2022年5月| Yahoo奇摩拍賣

在Yahoo奇摩拍賣找到3972 筆高壓泡沫壺商品, 其中包含了居家、家具與園藝、汽機車精品百貨、女裝與服飾配件等類型的高壓泡沫壺商品. 於 tw.bid.yahoo.com -

#13.高壓泡沫壺 - 阿里巴巴商務搜索

阿里巴巴為您找到4450條高壓泡沫壺產品的詳細參數,實時報價,價格行情,優質批發/供應等信息。您還可以找洗車泡沫壺,泡沫高壓水槍,高壓泡沫噴壺,水槍泡沫壺, ... 於 tw.1688.com -

#14.怎么下灯草和尚 - 欲望之屋2

随着“挤泡沫”成效不断显现,地产政策随之边际放松,此前抑制需求端的各项 ... 粮食购销领域腐败问题,查处了一批“硕鼠”“蛀虫” ,持续形成高压态势。 於 tro.engbers.hk -

#15.高壓泡沫壺清洗機洗車機泡沫噴槍的價格比價讓你撿便宜 - 愛比價

高壓泡沫壺 清洗機洗車機泡沫噴槍的比價結果。共有56 筆,價格由759 元到19950 元。愛比價,最直覺、易用的比價服務,讓你找到最殺的價格. 於 ibj.tw -

#16.失误后谷爱凌坐地调整半分钟随后被雪车接走 - 网易

... 无数个小时,还是在泡沫和安全气囊上度过的训练时间都表明情况并非如此。 ... 家人和朋友的期望,竞争的倾向,甚至是赞助商都可以为高压环境提供 ... 於 www.163.com -

#17.高壓泡沫壺

高壓泡沫壺 貓散熱墊. Draco 龙. 高足弓原因. 凡走過必留下痕跡呂捷. 國際志工申請. Line 官方貼圖gif 吃. 嘉義晚餐吃什麼. 於 goinupaffariesport.it -

#18.高壓泡沫槍- 人氣推薦- 2022年5月 - 露天拍賣

【24H出貨】8段出水泡沫噴水槍洗車水槍泡沫噴槍洗車噴槍泡沫壺高壓水槍水管噴槍噴槍頭汽機車用品. pop9988332744. 149. 149. 運費券; P幣. 銷售104 (5.0). 於 www.ruten.com.tw -

#19.巴山渝水铸“国牌” - 中国石化新闻网

面对处理量大、高压易燃易爆的挑战,能够捧回“国字号”荣誉,背后凝结着 ... 根据实际情况,及时增补大量泡沫进站等专项应急处置程序,确保应急演练的 ... 於 www.sinopecnews.com.cn -

#20.洗車機泡沫壺分享| 搭配原先高壓清洗機3111T

淘寶貨之116人民幣泡沫壺分享! 雖然這款高壓洗車機本身就能搭配內建的泡沫噴灑! 不過還是感覺太稀了~ 因此才想嘗試加裝泡沫壺來強化預洗的效果! 於 balllin.pixnet.net -

#21.『番禺日报』制作法国巴黎第九大学毕业证

... 者权益保护m9 U9度,严厉打击违法违lq nX行为和市场乱象,形K2 eE高压震慑lo ni ... 把房地YT B0泡沫再吹大,如何防范Qr YP地产市场的系统性金融1g CM险问题hL 7c. 於 www.wenhao.hk -

#22.高壓泡沫洗車機-FindPrice價格網|2022年4月購物推薦

高壓泡沫 洗車機的推薦商品價格,還有更多【台灣現貨】24V 無線手持式洗車機高壓洗車機【贈泡沫罐】洗車水槍高壓清洗機洗車槍(3折)相關商品比價,輕鬆購物,FindPrice ... 於 www.findprice.com.tw -

#23.20点开始:LUTIAN 绿田家用高压洗车机1200W基础版

7 小時前 — LUTIAN 绿田家用高压洗车机1200W基础版99元包邮什么值得买甄选出天猫精选优惠促销商品, ... LUTIAN 绿田洗车机瓦力标准版-1400W+泡沫壶+进出8米管. 於 www.smzdm.com -

#24.高壓泡沫天天優惠推薦 - 松果購物

高壓泡沫 · 【KARCHER 凱馳】家用高壓清洗機K系列【配件泡沫噴罐26431470】 · 高壓清洗水槍泡沫壺 · 高壓洗車泡沫槍泡沫噴槍洗車槍洗窗槍泡沫噴槍 · 三件式高壓水槍泡沫壺泡泡 ... 於 www.pcone.com.tw -

#25.高壓清洗機的《高壓泡沫槍AJP系列專用》開箱文 - 補缺日誌

花了一個半小時後終於把車洗好,但也來不及打蠟了。 終於想到”高壓泡沫”這個洗車小玩意,於是乎上網搜搜樂,. 找到mobile01的 ... 於 match000.pixnet.net -

#26.高壓泡沫槍的價格推薦- 2022年5月| 比價比個夠BigGo

✢❈❖【官方正品】百瑞順pa壺高壓洗車槍高. 9. bigcoin white 1.5%. ✢❈❖【官方正品】百瑞順pa壺高壓洗車槍高泡沫噴壺清洗機水槍套裝多功. 1l高壓泡沫壺 $804. 於 biggo.com.tw -

#27.三件式高壓水槍泡沫壺泡泡壺洗車液泡沫噴壺高壓洗車水槍沫噴壺

【商品簡介】 ○ 連接水槍噴灑泡沫○ 加厚材質,堅固耐用○ 三檔調節泡沫噴量○ 安裝連接方便快速○ 含泡沫壺+ 快速接頭○ 可升級為六分內牙金屬快速 ... 於 www.buy123.com.tw -

#28.高壓泡沫噴壺-新人首單立減十元-2022年4月 - 淘寶

洗車噴泡沫器噴壺pa壺專用手動奶泡機加壓噴液產生器套裝家用品神器. 69人說“洗车比较快”. ¥. 34. ¥78. 已售2000+件. 2000+評價. pa洗車泡沫噴壺高壓洗車機泡沫壺雪花 ... 於 world.taobao.com -

#29.5L高壓打氣泡沫壺(可外接打氣機) 泡沫噴壺高流量扇形噴頭洗車 ...

覺得喺自助洗車場嘅泡沫唔夠濃密而且品質唔喺咁好嗎?而家只要有高壓打泡噴壺,隨時隨地都可以打出濃密泡泡~而且仲可以加自己鍾意用嘅洗車液. 於 www.sisterstw.com -

#30.高壓清洗機洗車機用泡沫水槍洗車用高壓泡沫壺洗車器泡沫

7001 MARFLO BrIlliatech 中國, 6大優勢1.三種接頭可供選擇美式接頭、歐式接頭、日式接頭2.兩種噴頭3.吹噴一體利用空氣學原理,清洗真皮沙發、內飾、儀表台等. 於 www.brilliatech.com -

#31.贵港市搬家维修网点

7 小時前 — [ 高压泵] NBC的这番操作引来不少网民反对,有人直接回怼NBC及文章 ... [ 泡沫塑料] 但美媒又质疑,虽然报道称绍伊古出席了会议,但网站没有发布他的 ... 於 kbgd.nightcafe.cn -

#32.K-WAX 高壓泡沫壺1/4快接專用- 大嘴噴壺泡沫瓶快速接頭泡沫 ...

關於本商品的比價,評價,推薦,討論,價格等資訊,想購買K-WAX 高壓泡沫壺1/4快接專用- 大嘴噴壺泡沫瓶快速接頭泡沫槍泡沫噴壺高壓清洗機360度不銹鋼高壓很值得參考。 於 buy.line.me -

#33.泡沫槍|ETMall東森購物網

3種噴水模式泡沫/清水可切換. 魔噴噴射+泡沫高壓水槍伸縮水管. $890. 超取. 找相似. 高壓清洗水槍泡沫壺超值二入. 玩轉泡沫,再也不用海綿費力塗抹啦. 於 www.etmall.com.tw -

#34.高壓泡沫壺RYOBI專用 - K-WAX 汽車美容材料

K-WAX 凱閎國際提供高壓泡沫壺RYOBI專用,是您不可或缺的商品。高壓泡沫壺RYOBI專用。想擁有高壓泡沫壺RYOBI專用快上K-WAX 凱閎國際. 於 www.kwax.tw -

#35.高压清洗机洗车机用泡沫水枪洗车用高压泡沫壶洗车器 ... - 京东

高压清洗机洗车机用泡沫水枪洗车用高压泡沫壶洗车器泡沫喷壶380/55专用高压水枪外丝22短枪套餐图片、价格、品牌样样齐全!【京东正品行货,全国配送,心动不如行动, ... 於 item.jd.com -

#36.高壓泡沫壺、電動泡沫噴壺在PTT/mobile01評價與討論

洗車泡沫噴壺在PTT/mobile01評價與討論, 提供高壓泡沫壺、電動泡沫噴壺、泡沫噴壺小米就來汽車零件保養懶人包,有最完整洗車泡沫噴壺體驗分享訊息. 於 car.reviewiki.com -

#37.洗車機泡沫壺分享| 搭配原先高壓清洗機3111T - Mobile01

淘寶貨之116人民幣泡沫壺分享!雖然這款高壓洗車機本身就能搭配內建的泡沫噴灑!不過還是感覺太稀了~ 因此才想嘗試加裝泡沫壺來強化預洗的效果! 於 www.mobile01.com -

#38.『新文化网』哪里可以办美国圣母大学毕业证多少钱 - 快乐城堡

... 体系脱钩Ki 8P80年代婴儿潮,90年代网络股泡沫,以及2008年金融危机。 ... 相较于高压混合动力系统,博ci 2Y的48V系统能够以1/3的成本提供全混合 ... 於 www.happycastle.hk -

#39.泡沫槍

高壓 清洗水槍泡沫壺超值二入清水泡沫可調節設計,不影響水槍原有功能洗車液用前無需稀釋,通水時會自動稀釋100ml透明洗車液容器,自帶刻度,清晰明了. 網路價 $ 259. 於 ecshweb.pchome.com.tw -

#40.『广西新闻网』制作假美国怀俄明大学毕业证_百搭网

预计后续,针对同业业务的监jv Ue高压不会放松,密集检查不会Y8 Ts松,对 ... 的区wq yR链项目一样,“区块链+农业”也存在各种炒作xv Wz泡沫问题eE sa. 於 m.baida.hk -

#41.高壓清洗水槍泡沫壺超值二入清洗水槍泡沫壺- 汽車百貨

清水泡沫可調節設計,不影響水槍原有功能洗車液用前無需稀釋,通水時會自動稀釋 100ml透明洗車液容器,自帶刻度,清晰明了. - 配送方式:宅配 ... 於 www.trplus.com.tw -

#42.『吉林日报』办个假美国伍斯特理工学院文凭多少钱 - 雅诗迪奥

... 顿森林体系脱钩,80年代婴儿潮,90年代网络股泡沫,以及2008年金融危机。 ... 近年来低薪、高压的工作环境xV E0也推动上班族创业寻找个人发Ru Mi ... 於 m.artstudio.hk -

#43.高壓泡沫噴壺- 飛比價格- 推薦與價格- 2022年3月

推薦 · 推薦 · 三件式高壓水槍泡沫壺泡泡壺洗車液泡沫噴壺高壓洗車水槍沫噴壺(6.2折) · 【AK新款耐高壓改裝泡沫噴壺送500ml PA泡沫精】洗車泡沫噴壺|預洗泡沫精|PA泡沫壺| ... 於 feebee.com.tw -

#44.[資訊] 淘寶超強泡沫壺! - 看板motor_detail

可以客製噴芯尺寸,價格超親民,超級強大的發泡力,不用再花大錢買泡沫壺了! ... mycity: 我買了一個丟著都沒辦法用,因為沒有高壓清洗機… 於 www.ptt.cc -

#45.這杯咖啡貴在哪?── 細味精品浪潮 - 第 18 頁 - Google 圖書結果

歐洲移民在美國復興了烘焙工藝,用當時的先進科技——意式咖啡機以高溫、高壓去製作濃縮咖啡。後來星巴克連鎖店席捲全美,甚至連全世界都把「咖啡 ... 跟加入牛奶泡沫的意 ... 於 books.google.com.tw