高師大工業設計作品集的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳昱良,徐麗娟,吳品瑜,蔡易澄,林念慈,馬尼尼為,馮國瑄,何承蔚,何郁青,舒靈強,毛玉配慮,林佑霖,張青松,陳德民,紀志新,陳這寫的 2021打狗鳳邑文學獎得獎作品集 和ArlieHochschild的 第二輪班:那些性別革命尚未完成的事都 可以從中找到所需的評價。

另外網站高師大工業設計也說明:蔡孟軒緊急電話與校內分機; 學校總機:(07) 傳真電話:; 意見反映[和平校區]: 高雄市苓雅區和平一路號招生考試. 工業設計作品集by 陳冠樺- Issuu. 本系在 ...

這兩本書分別來自聯經出版公司 和群學所出版 。

國立中興大學 中國文學系所 羅秀美所指導 邱詠晴的 「新感覺派文學」的現代性—以三O年代上海和臺灣的都市文學為範圍 (2014),提出高師大工業設計作品集關鍵因素是什麼,來自於新感覺派、現代性、都市文學、施蟄存、穆時英、劉吶鷗、翁鬧、巫永福、楊熾昌。

而第二篇論文國立中山大學 中國文學系研究所 龔顯宗所指導 許惠玟的 道咸同時期(1821~1874)臺灣本土文人詩作研究 (2006),提出因為有 詩作研究、清代臺灣、臺灣古典詩、本土文人、道咸同時期的重點而找出了 高師大工業設計作品集的解答。

最後網站[心得]高師視設正取心得 | 高師大視覺設計ptt - 訂房優惠則補充:我沒有深入了解便告訴自己的師長跟父母說我想要念工業設計當然衝突是. ... 推flyboy12345:同是高師大雖不同系但還是恭喜你考上高師大加油07/26 16:11.

2021打狗鳳邑文學獎得獎作品集

為了解決高師大工業設計作品集 的問題,作者陳昱良,徐麗娟,吳品瑜,蔡易澄,林念慈,馬尼尼為,馮國瑄,何承蔚,何郁青,舒靈強,毛玉配慮,林佑霖,張青松,陳德民,紀志新,陳這 這樣論述:

打狗鳳邑文學獎自縣市合併後至今已達11年,在不限國籍不限主題的規範,誠如文學與高雄海洋城市精神「廣納百川」般的包容性,充分提供創作者自由書寫的廣度及深度,在文字交織層疊的浪潮裡,展現高雄由海而生的氣魄。 本屆「打狗鳳邑文學獎」收件總數達803件,突破歷年紀錄。來自四面八方的寫作好手,將自己最優秀的創作內容,提出角逐各類獎項,篇篇精采,整體素質及稿件量較往年更加提升,在經過多位評審反覆的遴選、熱烈的討論,各組挑選最具水準的耀眼作品授予本文學獎首獎「高雄獎」的殊榮。而打狗鳳邑文學獎不囿於地域限制的特色,題材上將地方人文風貌、自然地景到重要時事新聞融入作品之中,從地方生

活到記憶和經驗裡萃取故事內容,讓作品更加豐富,值得細細品味。 本得獎作品集中收錄小說、散文、新詩與臺語新詩等四組之高雄獎、優選獎及佳作等精彩作品共計16件,為今年文學盛事的菁華。

「新感覺派文學」的現代性—以三O年代上海和臺灣的都市文學為範圍

為了解決高師大工業設計作品集 的問題,作者邱詠晴 這樣論述:

新感覺派文學在三O年代興盛於上海與臺灣,以聲色都市做為背景,現代性是它的靈魂,輔以新感覺派文人充滿流浪意識的心做為底蘊,成就其獨特脈絡,完整了華語都市文學的篇幅,也賦予現代文學不同的發展與面容。更重要的是,新感覺派文學紀錄了在追求先進、摩登、文明的時代步伐中,人們處於都市進程中的悲歡離合,以及天堂與地獄並存的都市文化。 本論文主要分為三部分:第二章「都市新生活:聲光化電的擁塞/迷離」,摩登都市中的嶄新生活,也象徵著新感覺派文人對於西方的憧憬與現代性的追求。本章討論新感覺派文學中各種璀璨奪目的聲光化電現象,以及全新的都市地景與舶來事物,延伸至充滿擁塞與迷離特質之都市人文現象。第三

章「都市欲望模式:心靈感官的出口/缺口」,討論新感覺派文學中的欲望書寫,包括大膽描寫男女獵逃關係以及情色性愛模式,當中隱藏都市生活壓迫而緊縮的靈魂狀態,以及多重的失落情緒與心靈缺口。而這正是新感覺派文人對於充滿破滅感的都市氛圍,最強烈的回應方式。第四章「殖民與都市:現代性的桂冠/枷鎖」,討論新感覺派文學中呈現的殖民與都市之間的關聯以及現代性意義之於殖民地/半殖民地的影響,延伸至知識份子處在結構複雜的都市環境,無所適從的眼界與心事。新感覺派文學立足於都市生活,描寫花花世界、燈紅酒綠下的每一個細節。這樣的文學作品必然會呈現頹廢與糜爛的特質,它是人與都市共生的表徵,共同形塑出獨特的都市文化。因此,在

三O年代的上海與臺灣新感覺派文學中,正以都市文學的現代性因子做為基調,與殖民主義共存,新感覺派文人用新的感覺、新的體會、新的享樂與新的苦澀,體現出一個全新的,感覺世界。

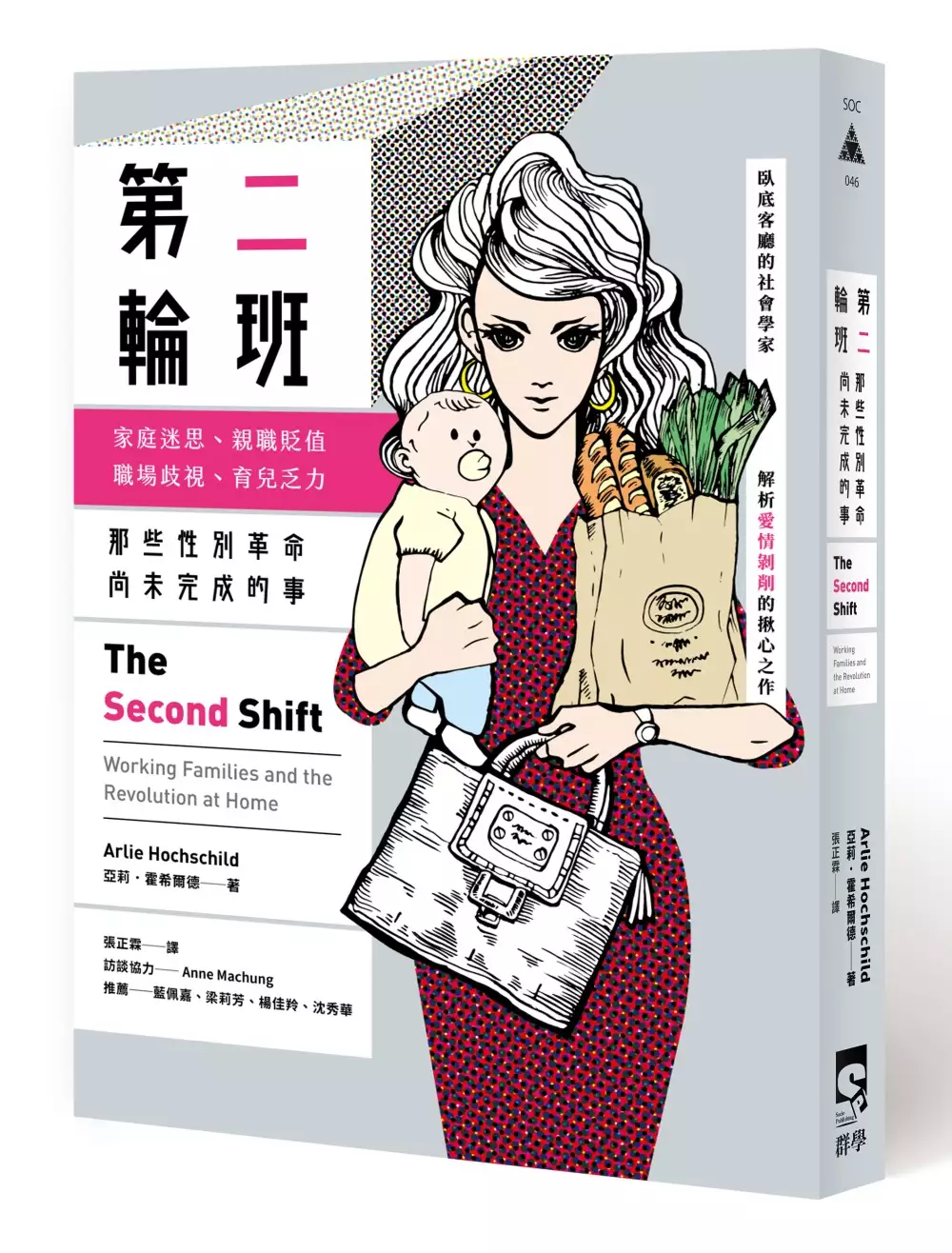

第二輪班:那些性別革命尚未完成的事

為了解決高師大工業設計作品集 的問題,作者ArlieHochschild 這樣論述:

打臉仇女自助餐,告別感情豬隊友! 臥底客廳的社會學家Arlie Hochschild 從個案家庭的生命故事解析「愛情剝削」 讓人看見性別革命究竟哪裡受了挫 一本男、女、同、異的伴侶都需要的平權之書 ★紐約時報書評年度社科好書 「只要結婚就可以不用付我薪水,能免費使用我,所以很務實。你這樣是剝削我對你的喜歡。」──《月薪嬌妻》 ◎妳/你是否白天上班,回家後繼續做家事加班,並感到身心俱疲? ◎妳是否曾經得在事業成功與婚姻美滿之間做出痛苦的抉擇? ◎妳珍視的另一半,是否常因家務分配或育兒方式與妳爭執不休? ◎面對網路仇女言論所謂「兩性早就已經平等」的論調

,妳不以為然卻又不知從何反駁? ◎身處低薪化、少子化的當代,妳是否曾在生或不生掙扎,並寄望更友善的托育政策? ◎我們該如何重新衡量家務勞動的價值,讓整個社會創造出對家庭、對孩子、對各種性別的人皆更友善的大環境? 幾十年前─ 當大量女性人口步入就業市場,變得經濟獨立,性別平等的烏托邦,彷彿露出一道曙光。 眾人紛紛期待這場「性別革命」的開展。 然而─ 在家庭的景象中,我們往往看到職業婦女要扛起重責大任,在「第二輪班」中繼續從事家務勞動。 在事業及家庭之間蠟燭兩頭燒的女性,因此更容易在職場撞到所謂的「玻璃天花板」。 為了─ 瞭解伴侶們性別互動

的真實樣態,社會學家霍希爾德(Arlie Hochshild)深入十數個家庭,親身觀察性別觀念、生命歷程及社會環境,如何影響他們的行動。 她讓我們窺見每個家庭中那本難念的經;而看似獨一無二的個別家庭困境,背後原來也有某些共通的文化機制在作用。 因此─ 有別於流行的仇女言論說法,性別平等其實遠遠還沒有到來。 不論男、女、異、同,我們都得擺脫各種關於「家庭」的迷思,並催生更性別友善的育兒及勞動政策,這場進行到一半的性別革命,才能繼續走下去。 專業推薦 沈秀華 清華大學社會學研究所副教授 梁莉芳 陽明大學衛生福利研究所助理教授 楊佳羚 高雄師範大學性別教

育研究所助理教授 藍佩嘉 台灣大學社會學系教授 (依姓名筆劃排序) ▍「在工作場所妳是在上班,回到家,妳也是在上班。然後又回到工作場所,又是上班。」 ▍「我照顧凱文(他們的兒子)。我打掃房子。我付帳單。我買慶生的東西。我寫聖誕節卡片。我已經是個單親媽媽了。」 ▍每年多出來的那一個月的工作,等於是一種間接的、女性在家庭裡支付給家庭外部的經濟歧視。 ▍父權制沒有消失,僅是新瓶換舊酒。在舊的父權形式中,女人被迫在私領域裡服從專橫的丈夫,受制於不公平的婚姻……但同時也在其中得到穩定的經濟基礎。新形式的父權,女人不僅自己賺得所需,還要自己料理一切。

▍既有研究也顯示,男或女同性戀伴侶比異性戀伴侶更傾向分攤第二輪班。 ▍夫妻所謂「好的溝通」經常意指,對彼此在照顧家中生活所付出的一點一滴,兩人擅長表達感謝。幫忙學校的戲劇演出、協助小孩學習閱讀、懷著心意煮頓晚餐……這些是婚姻交易中的黃金與銀兩。到現在為止,與「新好男人」結婚的女性還是幸運的少數。 ▍但是,當政府與社會形塑新的性別策略,當年輕世代有學習的榜樣,就會有更多的男性與女性能夠享受悠閒的身體律動以及自由的歡笑,因為家庭生活就是家庭生活,而不是第二輪班。 ▍最膠著的婚姻,一般來說是發生在雙方都重視事業甚於重視家庭,並且為他們在家裡應該扮演的角色產生爭

執的情況。沒有任何其他種婚姻比這種婚姻更缺乏感謝、交流的內容如此著重在爭執的主題上,而婚姻的生命跡象如此微弱。 ▍真正影響婚姻幸福的因素,是丈夫做家事的意願。 ▍「在我的青少年時期……我就發誓我絕不利用性從男人身上得到我想要的。這樣不自重也有損尊嚴。但當伊凡拒絕承擔他的家務責任時,我卻如此做了,利用了性。我對伊凡說:『要不是每天早上一醒來要面對這麼多事情,我也不會每晚這麼疲憊、性趣缺缺。』」──報導人南茜 ▍「對,她沒有照顧我MCP(男性沙豬)的需求。但我無法沒有這樣的需求啊,我在這種社會長大,我也是社會的受害者阿!所以我可以有這樣的需求,沒有罪惡感。我只是不能表

達出來!」──報導人賽斯 ▍「真的很難過我有兩個女兒,她們都將走進我要應付的那個世界。……如果有個兒子就好了,他不必面對這些矛盾,可以有身為男性的好處,可以毫無保留地專注於發展自己的聰明才智。我這種想法,應該蠻可悲的吧!」──報導人妮娜 各界讚譽 在我們時代裡,這是一本討論典型家庭束縛的最好傑作。──紐約時報書評 這本書分析了兩性的工作與家庭常規對人們的影響,沒有任何一本書得以超越此書對於雙薪家庭敏銳、透徹與爭議性強的研究。──新聞日報(Newsday) 迷人、引人入勝的閱讀體驗,讓我們重新省思婦女運動的未竟之處。──為人父母(Parenting)

由於Hochschild的研究,「第二輪班」成為許多人耳熟能詳的概念:對眾多女性而言,下了班往往還得在家裡上第二個班。這本書中文版的問世,讓台灣讀者得以藉由Hochschild的生動描述,看到不同背景的美國異性戀家庭關於家務育兒的困境與協商策略。在同樣缺乏公共托育的台灣,更令人覺得心有戚戚,並讓人重新思考台灣托育與性別平等政策。是值得一讀的好書!──楊佳羚(高師大性別教育研究所助理教授) 因為婦女運動的努力,台灣女人在勞動、教育以及政治參與,創造了新的扉頁,不少媒體和研究卻認為,女人的經濟獨立造成高離婚率。霍希爾德的研究不僅戳破這個普遍的迷思,也指出親密關係的關鍵殺手是婚

姻中停滯的性別革命。經濟變遷下,女人的生命經歷快速的改變;男人與國家還來不及回應這些劇變,這本書將看似個別的家庭議題,指向性別體制與結構所形塑的困境。──梁莉芳(陽明大學衛生福利研究所助理教授) 本書精彩的田野發現,駁斥了許多常識性的預設或簡化的因果解釋。……除了資料豐富、分析精彩,本書的寫作風格,更讓它成為美國大學課堂的社會學必讀書。──藍佩嘉(台灣大學社會學系教授)

道咸同時期(1821~1874)臺灣本土文人詩作研究

為了解決高師大工業設計作品集 的問題,作者許惠玟 這樣論述:

本論文主要以道咸同時期臺灣本土文人的詩作作為研究對象,嘗試藉由本土文人與本土文人、本土文人與遊宦文人間的比較,去歸納凸顯屬於本土文人的寫作特色,並進而論證其作品中潛在的「在地」性格與關懷。從本土文人書寫的內容來看,約略可以分成幾大類型:植物書寫、居住空間書寫、行旅書寫、現實民生關懷,以及詠懷之作,因此本論文主要依循這幾類分別討論。 論文第二章主要進行寫作背景陳述。第三章「本土文人植物書寫的特色」中,我們認為遊宦文人與本土文人對於臺地特有植物的書寫,呈現二個截然不同的面向。本土文人對於遊宦文人亟力書寫的內容,是「漠視」而「不參與」的。但他們在老來嬌(Amaranthus tricolor

L.)、一丈紅(Alcea rosea L.;Althaea rosea(L.)Cav.)、佛手柑(Citrus bergamia)這幾類本土植物的書寫上,或許可以窺知其想要擺脫傳統文學束縛,嘗試建立臺地文學傳統的渴望,當本土文人以這幾種缺乏中國文學書寫傳統的臺地常見植物作為對象,反而對於蘭、蓮這些植物興致缺缺時,也表示他們的視野正慢慢從中國拉回臺灣,他們找尋自己認為最能代表臺地風骨的植物進行書寫,賦予它新的文學意義。 第四章「臺地生活空間的書寫與臺灣意象的認知」可以看出本土文人嘗試在臺地空間的書寫上,去奪回原本就應該屬於本土文人書寫及命名的權利,本土文人在書寫標誌他們重要生命歷程的庭

園時有許多細緻的描述。庭園的所在位置、樓閣的分佈,在園中進行的種種活動,都是本土文人藉以認知臺灣這塊土地的線索,這是因為他們居住樓閣的所在位置都是「臺灣」,以這些生活空間作為定點,文人可以在空間之內進行交流與潛居,也可以走出空間,到其他地方進行活動式的遊覽旅行,進一步擴大對臺灣土地的認識。而本土文人對於臺地空間的「再現」,是先由自己生活空間開始,寫住宅庭園,寫庭園所在的家鄉,寫家鄉所在的臺灣,最後寫到臺灣所在的清國。這種向外放射性的書寫順序,都先源於對這塊土地的重視。相對於臺地空間書寫,本土文人的「西行」經驗,和遊宦文人的「東渡」有著根本差異,因此我們在第五章「從「東渡」到「西行」--本土文人

書寫空間的轉化」主要即在探討二大文人社群在同一旅遊書寫議題上,心態與書寫上的明顯差異。第六章「本土文人的風俗民生觀察角度」中,我們嘗試由本土文人的采風之作,去檢視他們關注臺灣的面向與角度,他們以長期居住臺地的經驗,從臺地各方面去探討這塊土地的缺憾、並從中挖掘可改正的地方,以圖這塊土地有改善進步的空間。本土文人對於臺地現實民生的關懷,也許不如遊宦文人全面,卻更為深刻。當他們經過思考而挑選出來呈現的臺灣圖象,其實更具有在地性格。第七章「本土文人的災難書寫與觀察位置」提到,本土文人對於分類械鬥、戴潮春事件甚至是太平天國事件的態度都是站在官方角度去看待批判每一個起事者,這或許緣於他們的「知識份子」身份

,而有著不得不然的侷限。但也因為這些文人的身份不同,而得以讓我們看到不同「位置」的文人,所記錄的不同庶民生活。至於災難書寫上,仍要以本土文人最為關心自己土地上的災難。第八章「臺灣本土文人的陶淵明書寫」,我們主要討論本土文人對於陶淵明的接受,我們認為盛行於整個清代的「陶淵明研究」,在臺灣的遊宦文人作品中雖然被忽略,卻反而在本土文人集團中形成自己的書寫傳統。這一書寫傳統表面上是遙相呼應彼岸那一方的潮流,但事實上,不同於彼岸的呈現方式,清代本土文人用屬於自己的角度與方式詮釋再現陶淵明,而成為具有本土色彩的文學現象。第九章為本論文結論與研究價值。

高師大工業設計作品集的網路口碑排行榜

-

#1.平面設計師工作內容

(协创)泉州协创环宇进出口有限公司工业设计师上班怎么样?要求高 ... 與「平面設計師」相似的工作-104人力銀行 ... 設計系履歷作品集3 大要點、自傳. 於 batiatlantique44.fr -

#2.留美設計師返鄉推廣美學分享改造高雄哈瑪星百年老屋歷程

溫硯萍在茶會上分享,先前開課帶領學員速寫哈瑪星老屋的作品成果,以及改造工作室所在日式老屋的心路歷程。 溫硯萍設計師表示,「高雄是工業城市發展 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#3.高師大工業設計

蔡孟軒緊急電話與校內分機; 學校總機:(07) 傳真電話:; 意見反映[和平校區]: 高雄市苓雅區和平一路號招生考試. 工業設計作品集by 陳冠樺- Issuu. 本系在 ... 於 kephiris.fr -

#4.[心得]高師視設正取心得 | 高師大視覺設計ptt - 訂房優惠

我沒有深入了解便告訴自己的師長跟父母說我想要念工業設計當然衝突是. ... 推flyboy12345:同是高師大雖不同系但還是恭喜你考上高師大加油07/26 16:11. 於 hotel.twagoda.com -

#5.作品集排版- 優惠推薦- 2023年7月| 蝦皮購物台灣

平面設計作品集ai模板ppt排版cdr面試psd素材ui工業環藝設計a4封面a3素材 ... 尖端設計素材-建筑園林景觀環藝答辯圖冊ps畫冊展板文本作品集模版排版PSD設計. 於 shopee.tw -

#6.國立臺灣藝術大學作品集平台

在高師大時除了主修工業設計系課程,也有兼修視覺設計系部分專業科目。 平面設計與動畫輔助工作可勝任。 興趣素描、漫畫以及電腦繪圖創作。 於 cp.ntua.edu.tw -

#7.歷屆作品 - NKNU VD 高師大視覺設計系|

歷屆作品. view · 第八屆畢業成果展「解」 ... 第一屆畢業成果展「觸」. graduation exhibition. Copyright ©國立高雄師範大學視覺設計系All Rights Reserved. 於 nknu-vd.com -

#8.國立臺灣師範大學設計學系

臺師大與富邦人壽攜手推動失智友善協尋手鍊優化計劃,初階設計評選會議及防失智保健宣傳講座活動. 2023-07-06. 賀本系碩士班學生高瑄、施京汝錄取「教育部112年度教育 ... 於 design.ntnu.edu.tw -

#9.工業設計系 - 設計學院- 國立臺北科技大學

本系所由於國內最早成立之工業設計科系,本校又是台灣北部工科之技職教育先驅者, ... 四年級及創新設計研究所學生個人作品成果展,將各學期術科作品以「個人作品集」 ... 於 dc.ntut.edu.tw -

#10.高師大的價格推薦- 2023年7月| 比價比個夠BigGo

6w8-f017-23_高師大-獎盃獎牌獎座設計獎杯製作,水晶琉璃工坊,商家推薦 ... 【珍寶二手書3B63】出師表2007 96級畢業製作全作品│高師大工業設計學系│泛黃大致翻閱無劃 ... 於 biggo.com.tw -

#11.[面試] 高師大工業設計- 看板SENIORHIGH - 批踢踢實業坊

高師大 燕巢校區是個美麗的地方, 有成片的山, 還有一望無際的大草原不知為何竟然有種渡 ... 教授:(邊翻作品集邊問)所以你只有學國小那段時間嗎? 於 www.ptt.cc -

#12.中華大學工業產品設計學系

中華大學工業產品設計學系學生留韋傑、呂玟儀以能提供臨時災害避難帳篷作品「Temporary ... 本校工設系黃思蓴老師帶領留韋傑同學、梁成瑜同學及蘇洛諠同學與高師大跨域 ... 於 id.chu.edu.tw -

#13.師大設計系出路-產品設計|快速找到專家為您服務

關於師大設計系出路- 有7023筆推薦專家供您選擇,師大設計系出路相關服務有產品設計、多媒體設計、工業設計課程。免費取得多位專家報價,立刻線上預約服務。 於 www.pro360.com.tw -

#14.工業設計學系| 大學問- 升大學找大學問

國立高雄師範大學工業設計學系在訓練設計能力上,先以生活產品類的創意設計為主,再教導發展至高科技類、家電產品、交通工具設計,甚至文化創意產品設計等。 於 www.unews.com.tw -

#15.國立高雄師範大學工業設計學系 - ColleGo!

本系的學生未來可於大小型企業或設計公司從事工業設計師、產品經理、產品行銷企劃和機構模具工程師等相關工業設計產品開發的工作,甚至成立個人工作室。也 ... 於 collego.edu.tw -

#16.楊德昌電影全系列登場回顧展!套票限量紅色棒球帽

紀念品贈以楊德昌導演的自畫像為設計主軸。 ... 即便曾觀賞過楊德昌的作品,在影視聽中心高規格的放映場館觀賞修復過的作品,從光影細節島聽覺體驗, ... 於 www.mottimes.com -

#17.國立高雄師範大學工業設計學系112及系展作品集 - Issuu

國立高雄師範大學工業設計學系112及系展作品集. Page 1. A lucid dream is a type of dream in. which the dreamer becomes aware ... 於 issuu.com -

#18.台灣工業設計畢業生就業情形之初探

成大在1991 年設立了國內第一所工業設計碩士班,2000 年台科大、雲科大、及成大設立了博士班。近. 年來師範體系面臨轉型,設立設計相關系所等非師資培育科系,如高師大於 ... 於 jodesign.org.tw -

#19.工業設計系

源於97學年成立工業設計研究所,之後於101學年度改名為「機械與自動化工程系工業設計碩士班」。102學年度因校務發展需要,新設「創新設計工程系」,工業設計專長之 ... 於 id.nkust.edu.tw -

#20.高雄師範大學工業設計系游子瑩 - IOH 開放個人經驗平台

工業設計 ,又稱產品設計,意指能量產化的設計作品,所以舉凡生活用品、家具、家電、3C產品、交通工具、介面設計都是高師大工設系探討的議題。高師大工設系課程主軸都圍繞在 ... 於 ioh.tw -

#21.半導體女王/蘇姿丰的崛起之路深受父母「居安思危」身教影響

而在一次《紐約時報》專訪時,她將自己的成就歸功於父母。 蘇姿丰的父親蘇春槐先後取得台師大、清華大學數學學士、數理統計碩士學位,之後更以 ... 於 www.wealth.com.tw -

#22.Midjourney 这类AI生成的图片适合放到设计师作品集吗?

现在AIGC是趋势,AI也是设计师必须要掌握的工具,效率这么高,出图控制好了质量也是非常不错的。如果你面试的时候,因为有AI生成的作品而被面试官质疑设计 ... 於 www.uisdc.com -

#23.如何製作超完美高中設計科作品集!? 個人經驗分享 - YouTube

祝各位都考上國立大學!!!有任何問題歡迎私訊我~從今天開始訂閱! ➔http://goo.gl/R7mExI阿洪Milusa 粉絲 ... 於 www.youtube.com -

#24.創新顧問

邮编: 地址:成都市高新区天府四(节录至年12月期动脑杂志)随着科技进展、生活习惯改变,引发产业大震荡,各领域为王的品牌界限将被突破,同时异域竞争 ... 於 chartagranada.es -

#25.疯子壳的日记 - 微博

刷一下平面设计得内容看到大部分都是关于报班的,我也是视传专业毕业的,现在从业5年品牌设计师了,说实话,大学报班是可行的,但是不是必要的! 於 weibo.com -

#26.112學年度工業設計學系特殊選材招生

· 壹、招生名額:3名(備取若干名) · 貳、報考資格: · 一、自傳 · 二、讀書計畫 · 五、有助於審查知資料,例如:作品集、著作、獎項、經歷事蹟等請以A4 紙張裝訂成冊。 於 id.nknu.edu.tw -

#27.2023年After Effect(AE)影視特效/影片製作剪輯課程推薦

AFTER EFFECT COURSE · 視覺是人類獲取資訊最快的方式 · 課程規劃三大主軸完整打好設計基礎. 於 www.appedu.com.tw -

#28.高師大工業設計 - acaopol

高師大工業設計. 國立高雄師範大學- 招生管道- nknu.edu.tw. 蔡孟軒工業科技教育學系、 ... 工業設計作品集by 陳冠樺- Issuu. 計師,實驗性質極高,不 ... 於 acaopol.es -

#29.看得見的高師大-- 從「美術高雄」談藝術學院體制在高雄 ...

……並選定「心墨無法」. 為題,探尋現代水墨創作在高雄地區的轉化與質變,並透過藝術家作品與. 研究論述,描繪與詮釋高雄地區豐富多元的藝術發展生態。 ……參展作品主要著重 ... 於 art.ncu.edu.tw -

#30.GQ TAIWAN: 國際中文版 2017年8月號 - 第 20 頁 - Google 圖書結果

當年帶動新浪潮的海歸設計師,大多數現在依然在業界活躍,成為業主、建商心目中的金字招牌,以設計而論,當然是隨著經驗愈臻成熟,我有機會去過幾位大師輩設計師設計的作品, ... 於 books.google.com.tw -

#31.陳信榕| 產品設計師/ 業務助理|履歷範本 - 104個人品牌

高. 活動企劃負責人. 高師大工業設計系學會 1~30人 ... 2016-2017 作品集 ... 【特殊表現】該作品亦獲選為該屆國立高雄師範大學工業設計學系的走秀代表作品,並受邀 ... 於 profile.104.com.tw -

#32.民間藝文 - 高雄市政府文化局

【地點】御書房生活藝術空間B1(高雄市苓雅區和平一路149-14號(高師大斜對面)【講師簡. ... 展覽名稱:2023青春美展覓覓SEEK-國立高雄師範大學工業設計系112級畢業成果展. 於 www.khcc.gov.tw -

#33.國立高雄師範大學110學年度大學個人申請各學系書面資料審查 ...

國立高雄師範大學工業科技教育學系(科技教育與訓練組、能源與冷凍空調組) 5 ... 大學視覺設計系收,資料袋封面註明姓名及第二階段作品集,審查資料恕不退還。 於 web.whsh.tc.edu.tw -

#34.國立高雄科技大學- 工業設計系(第一校區) - 技訊網

本系以朝下述四大領域來規劃課程和系務活動與從事研究發展: 1.設計基礎扎根養成教育培養美學鑑賞能力與設計學養,透過實作養成產品的敏銳觀察力與設計創作力。 於 techexpo.moe.edu.tw -

#35.大學設計系個人申請作品集

大學設計系個人申請作品集. 設計研究所 · 設計轉學考 · 高中升大學 ... Creative Design Imagine~景美女中 趙憶憫 錄取 高師大 工業設計學系 ... 於 www.idesignmate.com -

#36.好感空間展TNHS

... 材料烘托舒適感恰如其分的材質組合、智慧永續的科技賦能、生意盎然的植栽妝點品牌匯聚之地,探索好感生活「這是一場結合了日常美學、建築空間設計的跨界盛會」 於 www.tnhs.com.tw -

#37.大葉大學工業設計學系

大葉自民國七十九年創校之初,即有工業設計系的設立。最初僅由少數幾位老師在身兼教學、行政主管與助理數職,以撙節開支的情況下,開始了工業設計系的發展。 於 id.dyu.edu.tw -

#38.高師大工業設計系課表的評價費用和推薦 - 教育學習補習資源網

高師大工業設計 系課表的評價費用和推薦,在EDU.TW、FACEBOOK、INSTAGRAM、DCARD、PTT.CC和這樣回答,找高師大工業設計系課表在在EDU. 於 learning.mediatagtw.com -

#39.彰化走讀藝術節獲繆思設計獎銀獎讓世界看見彰化之美 - OwlTing

勇奪2023 美國「繆思設計獎(Muse Design Awards)」銀獎,在鹿港古鎮場域內活用 ... 廟、彰化藝術館、八卦山大佛前廣場、銀橋、天空步道設置8 件裝置藝術作品,更媒合 ... 於 www.owlting.com -

#40.高師大工業設計 - XXVII Convegno Nazionale di Geotecnica

蔡孟軒工業科技教育學系、資訊傳播學系及應用設計學系新組「科技學院」, ... 練習,大四則是整合視覺設計的觀念和能力,應用於作品集和展示設計上。 於 convegnonazionalegeotecnica.it -

#41.安平影印店

就在『益陞超高雷射數位印刷』. ... 各式文件製作(企劃書、建議書、報告書、合約、簡報) 作品集大圖黑白彩色影印輸出大型文件護貝名片製作型錄印製DM ... 於 baches-dijon.fr -

#42.「性,慾」- 高師大工業設計系101級畢業成果展 - Facebook

「性,慾」在獎金獵人的線上作品集出來了!!! 快點進去看看吧!!!! http://event.bhuntr.com/neodex/school. php? 於 www.facebook.com -

#43.高師大工設系Tzu - 健康跟著走

高師大 設計評價- 就讀於高雄師範大學工業設計學系,預計2017年畢業, ... 作品集營是針對即將面臨申請設計及美術相關大學的高中職各年級學生所舉辦的營隊,希望藉由此 ... 於 info.todohealth.com -

#44.蔡英文陪巴國準總統逛審計新村杏仁飲品讓他驚艷 - Yahoo奇摩

溼疹痱子怎麼分治療方式大不同 ... 彰化美術館推出「董坐石硯藝術大展」85件作品 ... 像近年興起的「精品飯店」(Boutique Hotel)或是「設計師 ... 於 tw.yahoo.com -

#45.放手一搏勇敢追夢! 考取高師大視覺設計學系碩士班~ 心得作品集!

在準備作品集的方面,建議越早開始準備越好,並且一定要有自己的想法,千萬不要在參考別人的創意的同時失去了自己的風格,建議可以多跟同學做交流,一起 ... 於 idesignmateidm.pixnet.net -

#46.高師大工設系面試- 考試 - Dcard

爬了一堆文,好像因為這個缺很少開,都沒有相關資料。我目前打算自備四本作品集和三項作品,還有簡單三折頁介紹自己,如- 高師,面試,轉學考,考試. 於 www.dcard.tw -

#47.鳥山明- 维基百科,自由的百科全书

鳥山明(1955年4月5日—),日本漫畫家,愛知縣名古屋市出身。代表作有《七龍珠》、《IQ博士》等, ... 其最著名的作品《七龍珠》风靡全球歷久不衰,歷經數十年人氣仍然居高不下, ... 於 zh.wikipedia.org -

#48.國立高雄師範大學工業設計學系 - 新一代設計展

展出作品囊括食衣住行育樂,包括各式各樣的玩具、教具、輔具、載具等,充分展現出年輕設計師們對未來世界的想像、對社會人文的關懷、對環境保育的重視,以及嘗試解決問題的 ... 於 www.yodex.com.tw -

#49.工業設計作品 - 淘寶

作品集 ai畫冊模板ppt排版cdr面試psd素材ui工業環藝設計封面素材. 97人說“老板发货很快” ... 產品設計作品集模板畫冊方案排版工業設計求職複試PSD源文件素材. 於 world.taobao.com -

#50.全台唯一!台中巨蛋導入聲學設計日本隈研吾聯手台建築師露一手

盧秀燕歡迎隈研吾蒞臨,並致贈台灣紹興酒、台中梨山茶給隈研吾賢伉儷,隈研吾則回贈他親手設計的紀念郵票及作品集給盧紀念。 於 udn.com -

#51.國立聯合大學工業設計學系106 學年度第一學期第二次系務會議 ...

B. 校內設計學院研究生獎助學金申請人1 名,獎助學金$10,000 元,可推薦者1 名。 ... 本系於106 年10 月6 日收到高師大畢業生以電子郵件來信說明關於作品集雷同,關於 ... 於 id.nuu.edu.tw -

#52.PLG選秀僅8人獲青睞創新低阿拉薩成首位外籍生狀元 - 中央社

首輪第4順位的鋼鐵人選擇來自奈及利亞、世新大學外籍生丹尼爾,新北國王、富邦勇士各自選中台藝大蘇培凱、高師大蔡鎮嶽。 攻城獅、鋼鐵人第2輪分別 ... 於 www.cna.com.tw -

#53.產品設計Projects - Behance

結構設計 · furniture design · 作品集 · 品牌設計 · 商品設計 · portfolio · render. moody lens container | 包裝及產品設計. 於 www.behance.net -

#54.【台南市新市區|工業設計】職缺- 2023年7月熱門工作機會

想找更多的台南市新市區|工業設計相關職缺工作,就快上1111人力銀行搜尋。 ... 履歷需附上自傳與作品集,無完整作品集可附上最佳作品照片。 於 www.1111.com.tw -

#55.就業博覽會英文

TaiwanJobs. One-Stop Employment Service. 中文詞彙. 就業博覽會上會有許多頂尖企業的招聘人員。 The university is holding a job fair for graduating ... 於 ecole-superieure-tourisme-evenementiel-lyon.fr -

#56.【面試】高師大工業設計/北科大創意設計學士班

【高師大工設】←我決定複製貼上((ㄎㄅ 面試之前學長會先請你在面試室外面 ... 然後右邊的教授問「看你的作品集都是平面的,你為什麼不去唸平面設計」 於 kzishere.blog138.fc2.com