高盛 台灣 實習的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦羅伯特‧L‧克里茲曼,傑夫・布斯寫的 展望新時代:設計嬰兒、明日的代價 和凃心怡的 日頭浮海照亮的所在:照護臺灣東部醫療的真心英雄都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自好優文化 和時報出版所出版 。

國立臺灣大學 公共衛生碩士學位學程 陳秀熙、李宜家所指導 李建宇的 幽門螺旋桿菌指標個案篩檢法:烏來區之初探性研究 (2019),提出高盛 台灣 實習關鍵因素是什麼,來自於胃幽門螺旋桿菌、胃癌、胃癌防治、碳13尿素呼氣法、家戶聚集。

而第二篇論文國立臺灣大學 公共衛生碩士學位學程 郭育良所指導 沈孟璇的 運動中心使用及蔬食飲食對醫院工作者健康效益之探討-以台灣北部某區域教學醫院為例 (2019),提出因為有 運動、飲食、醫院工作者、代謝症候群的重點而找出了 高盛 台灣 實習的解答。

展望新時代:設計嬰兒、明日的代價

為了解決高盛 台灣 實習 的問題,作者羅伯特‧L‧克里茲曼,傑夫・布斯 這樣論述:

《設計嬰兒》 二○一九年,中國科學家賀建奎曝光中國已經掌握基因編輯技術,可以讓HIV患者生出不帶原的寶寶,而且是雙胞胎。但是他沒有因為這項技術曝光被大家讚譽,反而飽受抨擊。 神設下的關卡,由人類透過科學突破,真的那麼罪該萬死? ▌不只是「生個健康孩子」▌ 羅伯特‧L‧克里茲曼醫師,哥倫比亞大學醫學院以及梅爾曼公共衛生學院的精神病學教授,同時也是生醫倫理碩士班的主任。在本書中,他要與我們分享的是:當人類的科技可以突破神──或是遺傳上的限制時,生孩子就不只是「生孩子」那麼簡單。 健康,打勾;所以我們在自然受孕時碰到遺傳疾病時,可能會選擇人工流產的方式

進行「篩選」。講篩選太過沉重嗎?或者我們會說,讓一個「有缺陷」的孩子來到這個世界,這樣的人生會幸福嗎?我們有一個充分的藉口「篩選」掉這樣的胎兒,或者這樣的胚胎。胚胎的狀況是這樣的,我們可能是不孕症,所以要找一個最容易存活的胚胎。那麼,如果是在自然受孕的情況下,多次「篩選」仍避不開遺傳疾病,於是選擇人工受孕(也同時篩選胚胎)這麼做合理嗎? ▌一張關於寶寶的清單 ▌ 我們要一個健康的孩子,但光是這樣一個單純的期待,都可能碰到四個問題: ①健康的定義是什麼? ②試管嬰兒的適用範圍應該包括可以自然受孕的人嗎? ③若不行,擁有生育能力的人,就沒有權利透過胚胎篩選擁有一個健

康孩子嗎? ④若可以,我們要回到第一個問題:健康的定義是什麼?這樣的篩選合理嗎? 我們會說,遺傳疾病被篩選掉也合理吧?那麼疾病的定義是什麼呢?地中海型貧血?那麼,肥胖呢?肥胖被視為慢性病,被認為與飲食攝取有關,這又可能跟遺傳有關。而且,如果孩子不用怕發胖,那該有多好? 好的,隨著科技發展,肥胖可以放進來,那麼身高呢?那麼雀斑呢?那麼膚色呢? 但要是認為所有的人都能夠勾選想要的選項,那可就大錯特錯了。 ▌「疾病」「缺陷」的定義應該是什麼?▌ 亨丁頓舞蹈症(Huntington's chorea),當然是遺傳疾病;X染色體易裂症(FXS)也是。但克里茲曼醫師

在本書中提出,一部分的失聰社群、或者侏儒症社群,係將「失聰」或是「侏儒症」視作為特徵而非疾病。當他們期待透過人工生殖技術延續這樣的特徵時──這是應該被拒絕的嗎? 或者我們該問:有理由拒絕的嗎? 什麼是特徵?什麼是疾病?當事人認定的「特徵」,若被界定為「疾病」而期待延續,科技上可以達到這個目標嗎?若可以,倫理、甚至法律上可以接受嗎? ▌你的清單要付多少錢? ▌ 克里茲曼醫師要提醒我們的是:人工生育很貴。而當你有額外要求的時候,更貴。 所以,該不該補助無法生育的夫妻透過人工生殖技術生孩子?如果不,那麼就注定只有有錢人能付得起這張帳單;或者,沒那麼有錢的人去

便宜的國家生。 但是生育只能是有錢人的專利嗎? 健康保險為什麼不能保障生育權? 如果保障了生育權──那麼,窮人就只能接受「有缺陷」的孩子嗎? 克里茲曼醫師在本書中提到,關於預算的考量,其實是一開始就浮出檯面的問題。所以能夠負擔得起的民眾在美國進行試管嬰兒,負擔不起的民眾就去墨西哥,甚至去其他第三世界國家「買子宮」。 這樣的市場機制真的合理嗎?或者我們該問的是:人工生育,應該要由市場機制主宰嗎? ▌被篩選的不只是胚胎,還有父母▌ 社經地位篩選每一項尖端技術的使用者,要能夠成為一個完美北鼻的爸媽,首先,你得要有錢。 除此之外呢?克里茲曼醫

師在本書中提到,被篩選的從來都不只是胎兒、或胚胎,還有父母們。夠不夠有錢?是法律容許能夠擁有小孩的構成嗎?(同性夫妻,跨性別夫妻,又或是單親──那麼,有資格進行人工生育嗎?) 社經地位、口袋深度,甚至你與伴侶的組成,或是你根本沒有伴侶。篩選父母們的標準不僅只是社會認知,連帶宗教、文化,甚至是年紀,都可以是標準。而在《司法院釋字第七四八號解釋施行法》通過後,身在台灣的我們也沒辦法說,啊那是歐美先進國家的事啦。不是的,這些問題都已經在我們眼前。 只是我們還沒會意過來,這些問題會有多麼棘手而已。 《明日的代價(好評增訂版)》 ▌我們原來應該這樣生活,那樣工作▌

加拿大重量級電商公司BuildDirect執行長、財經作家傑夫・布斯(Jeff Booth)認為,科技是造成通貨緊縮的產業,也就是讓人們花更少的錢、卻買到更好的產品的產業。 或許你會認為──這是在開玩笑吧?我們不是陷於物價高漲、收入卻沒有同步遞增的困境中嗎?布斯要提醒我們的是:看看我們手上的手機,想想黑金剛這類老式手機的價格。現代的手機更進步、更實用,擁有從前根本無法想像的功能與尺寸,卻只要老式手機十分之一的費用就能買到。 換句話說,物價實際上是下降的,而且是急速下降。科學與技術確實降低了我們的生活成本,但是什麼仍讓我們陷入高物價的困境中? ▌46兆美元的經濟「成長」

,與185兆美元的債務▌ 布斯在本書中要告訴我們的是:經濟成長乍看之下是可喜的,但是一美元的成長,需要負擔四美元的債務,這樣的「成長」,合理嗎? 這樣的困境當然不是一日之功。布斯在本書中表示,長期以來,各國政府為了追求數字上的成長,而拚命催發通貨膨漲,避免通貨緊縮;政府透過借貸來撒錢,促使各產業製造虛假的建設與發展。這個作法讓貨幣貶值──但各國之間卻又因為銷售上的競爭關係,而競相設法降低製造成本。於是我們看見物價雖然降低,但獲得工作的勞工,必須維持其低廉薪資;而薪資較高的勞工,則因為企業追逐降低成本而被拋棄。 換句話說,我們賣出更多產品、製造更多就業機會、更多GDP,也

讓商品變便宜;但不斷被壓縮的薪資,卻讓我們連這些已經變便宜的商品都負擔不起。 ▌AI或者可以幫上一點忙▌ 在這樣的狀況下,AI與弱AI,以及能源科技的發展,或者可以幫上我們一點忙。 ▶AI可以更好地彙整更完整的資料,協助我們決策;也能夠有效降低各項人力需求、同時兼顧服務與產品品質。 ▶好比說自動駕駛汽車技術,不但能降低駕駛風險,也能夠讓政府在進行都市計畫時,有更明確的依據與方案來規劃交通政策。 ▶弱AI的發展與連結──好比我們手機裡的鬧鐘與行事曆的結合,或是各項SNS的演算法──則能夠在各層面上協助我們降低生活成本。 ▶科技也能夠幫助環保能源的發展,好比說,

若能在「能源儲存」的相關技術上有更多突破,乾淨、便宜、甚至免費的太陽能,便能夠協助我們擺脫環境汙染。 布斯認為,真正正向的經濟與技術發展,不該只是GDP的數字變化,而是落實在生活各層面上,讓我們迎向更有餘裕,也更舒適的未來。 ▌我們如何讓「不平等」變得可以被接受?▌ 現今的發展造成諸多問題──貧富不均、政府失能、環境重度汙染、經濟上的各種危機與風暴;每一項危機,都會在或遠或近的未來對我們產生衝擊。最為迫在眉睫的,或許是經濟上的全球性不平等。 但布斯也要告訴我們:這樣的不平等,是無法被消滅的。真正的最佳解是:讓這個不平等變得可以「被接受」。 如何讓這個不平

等變得可被接受?布斯在本書中提出: ▶透過基本收入保障,提高富人稅率,緩解不平等的壓迫感。 ▶透過技術發展降低人工需求,降低生活成本(如醫療) ▶因為科技發展而成本已經非常低廉的產品與服務,企業應該要便宜、甚至無償提供。 ▶同時,政府也要停止透過舉債製造成長的假象。也只有政府停止這個行為,才能避免過度的債務負擔。 當然我們可以說,不管是要求政府停止舉債,或者企業無償提供產品與服務都太過困難,難以追求與實現。 但當原應享有的富足被竊取,經濟上與環境的壓迫與不平等席捲全球,便沒有人能夠置身事外。台灣已經在面對的低薪、高物價、高房價,對照作者提出的各項警訊,或者就

是對我們最大的警告與啟示。

幽門螺旋桿菌指標個案篩檢法:烏來區之初探性研究

為了解決高盛 台灣 實習 的問題,作者李建宇 這樣論述:

背景:胃幽門螺旋桿菌感染在台灣是個相當普遍的感染,盛行率約為四成。胃幽門螺旋桿菌也被認為和胃癌有關,約有九成以上非賁門胃癌患者有胃幽門螺旋桿菌感染。雖然胃幽門桿菌引起的慢性發炎可能造成的後果很嚴重,但是胃幽門桿菌的感染可能是無症狀感染或非特異性的症狀。胃幽門桿菌感染的危險因子包括:社會經濟地位、生活水準(家戶成員多寡、個人衛生習慣)和是否有自來水…等。在台灣東部以社區為單位的篩檢發現胃幽門螺旋桿菌在原住民族群的盛行率為六成,相對於非原住民族群高出很多。根據衛生福利部的統計資料顯示,原住民族群的胃癌發生率和致死率分別是非原住民族的2.19倍和2.47倍。目的:本次研究的目的首先是要了解胃幽門桿

菌在新北市烏來區的盛行率並給予感染者抗生素除菌治療,另一個目的是想透過以家戶為單位的篩檢去了解家戶中的指標個案是否會影響其他家戶成員感染的風險。方法:由於幽門桿菌感染具有人傳人模式,本次研究特別用家戶為單位的篩檢模式。對象為烏來地區年紀滿十六歲以上的居民,我們是用碳13尿素呼氣法來了解參加者的感染狀況。在108年的前導研究我們先在衛生所門診、巡迴醫療和教會禮拜時隨機收案,在這次前導研究的個案會把當作其家戶的指標個案。之後我們便會邀請指標個案的家戶內成員參與篩檢,同時我們也會完成家族樹和問卷的調查。最後我們用廣義估計方程式來量化陽性指標個案家戶成員和陰性指標個案家戶成員得到胃幽門桿菌感染的風險。

結果:從民國108年8月到民國109年7月止,我們共收集了340個案,其中274位個案來自72個家戶。340個案中有215個被檢測為幽門桿菌陽性,比例為63%。在檢測陽性與陰性個案間,無論是在性別、年齡、教育程度、生活型態和相關家族史上都沒有統計學上的差異。這七十二家戶的指標個案檢測陽性為48位陰性的為24位,其他176家戶成員檢測為陽性有111位檢測為陰性有63位,陽性指標個案家戶成員和陰性指標個案家戶成員的感染率分別是68%和53%,陽性指標個案家戶成員相較於陰性指標個案的勝算比為1.89。在調整過年齡、性別和抽菸行為後,迴歸分析結果我們看到陽性指標個案的家戶成員得到感染的機會是陰性指標個

案的近二倍(勝算比:1.98,95%信賴區間:1.03-3.8)。結論:在這次以家戶單位的社區篩檢,我們除了證明胃幽門桿菌的感染存在家戶聚集的特性,我們也發現一個家戶指標個案如果檢測結果為陽性,其家戶成員得到感染的風險是陰性指標個案家戶的二倍。本研究在一個幽門桿菌高盛行率的社區,創新發展了一個指標個案篩檢策略,在有限資源的情境下,能夠有效分配資源以提高篩檢效率。

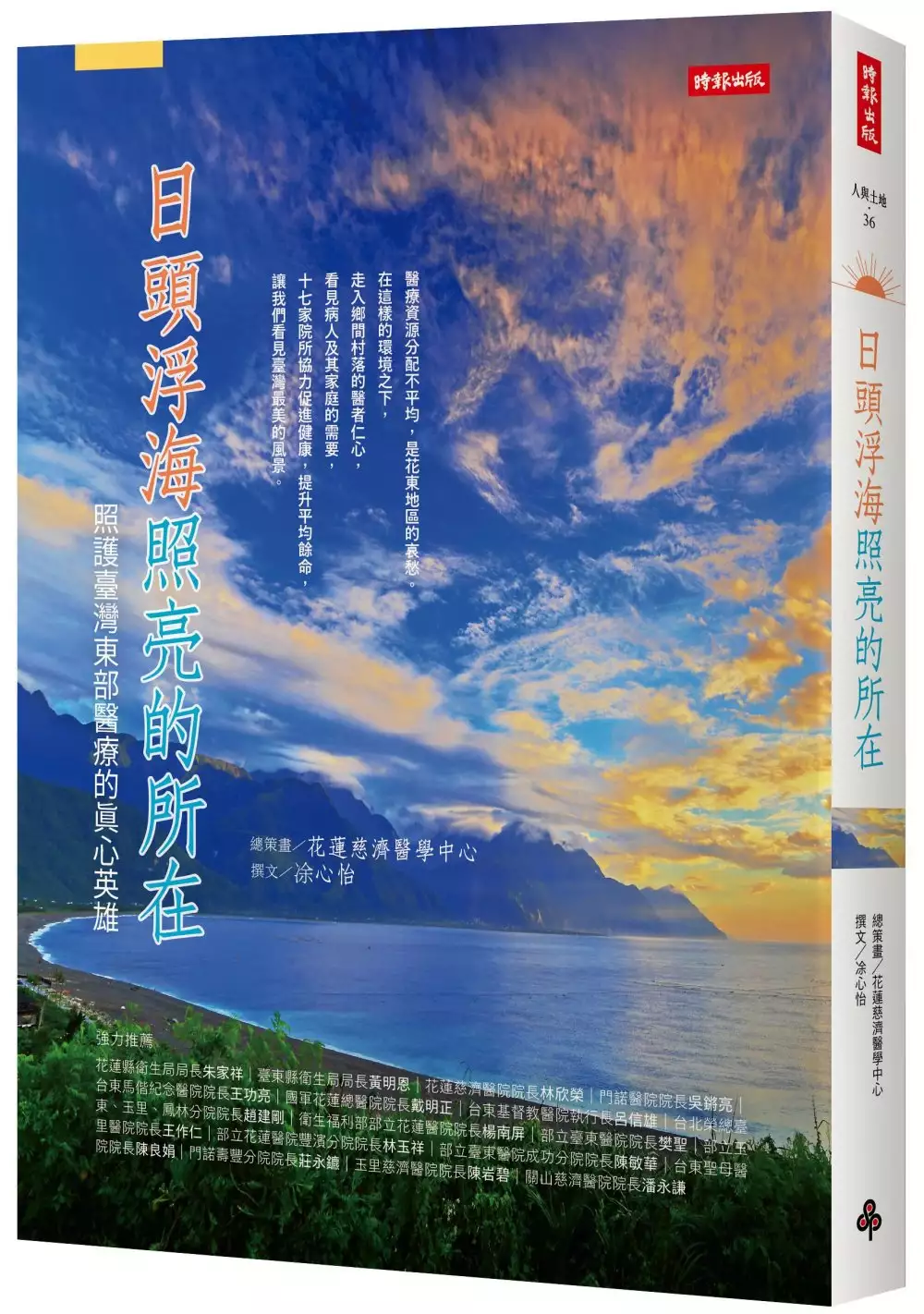

日頭浮海照亮的所在:照護臺灣東部醫療的真心英雄

為了解決高盛 台灣 實習 的問題,作者凃心怡 這樣論述:

醫療資源分配不平均,是花東地區的哀愁! 在這樣的環境之下, 走入鄉間村落的醫者仁心,看見病人及其家庭的需要, 十七家院所協力促進健康,提升平均餘命, 讓我們看見臺灣最美的風景。 花東的美麗與哀愁 臺灣有兩項制度堪稱世界明珠,一是教育平權,一是健康平權,無論貧富,人人都享有受教與就醫的權利,花東地區不能被陰霾所蓋。 花東地區醫療資源的不平均,在這狹長的土地上擁有十七家醫院,數量看似勉強充足,然而細細探究就能發現,幾間較為大型且設備、科別完善的醫院,卻都只集中在花蓮的北部與臺東北部。 人口結構的改變,根據分析報告,十到二十歲的人口數以及五十到六十五歲的人口數是

一大高峰,而二十一到四十九歲的人口卻因為到外地工作而大幅銳減,導致留存在花東地區,多為醫療需求較大的長者。 疾病特性,其中花東地區的癌症發生率雖然名列全國縣市的中段,然而攤開死亡率的報表,臺東排名第一,花蓮排名第三,根本原因就在於住家與醫院的交通距離太過遙遠;另一方面,新生兒死亡率也排名全臺前三名,慢性疾病更是無孔不入。 諸多的難題化為哀愁的種子,開出遍地憂傷的花朵……或許一盞小煤燈能做的有限,但提燈的人若是聚集在一起,在幽暗隧道裡的光,就足以將出口照亮。 │因研究與考察,走入鄉間村落,一份醫者仁心,在花蓮慈濟醫院剛落成啟業找不到醫師之際,曾文賓毅然決然卸下臺大醫院副院長一職

到花蓮服務,更陸續協助慈濟護專開辦、玉里慈濟醫院、關山濟醫院、大林慈濟醫院、臺北慈濟醫院以及臺中慈濟醫院等籌畫工程。 │羅藝霞修女(臺東天主教聖母醫院)說:醫師兼修女可以比一般醫師或一般修女更容易地看見病人或其家庭的需要,她說:「把病人當做人看,不是把病人當做工作看。」 │知道病人無血可用,便二話不說就挽起袖子默默捐了血。富瑞生醫師(門諾醫院)也為病患出醫藥費,不僅伸手就往口袋裡掏錢;後來乾脆把銀行帳號給批價部門。 │因為病患不願主動配合醫療人員照X光、追蹤病情,使得防治所的工作不易展開,李偉之(臺東慢性病防治所)與當時有心革新的局長田明輝商量:「既然病人不來找我,我去找他吧

!」 │哪一家小孩沒打預防針?哪家老人有慢性病?江昭妹(臺東延平鄉衛生所)都瞭若指掌。有時病人不到衛生所接受後續追逐及治療,他就騎摩托車上門去載。 │呂黃愛玉(門諾醫院)積極參與社區醫療活動,偏鄉部落居民不少人都為慢性疾病所苦,高血壓及糖尿病應定期監測不可間斷,為了使疾病控制更有效,呂黃愛玉自發培訓當地志工學習量血壓、測血糖及開設慢性疾病課程。 │白明忠(台東馬偕醫院)每年去蘭嶼六、七次,每次都自備電腦、病歷、藥品。後來為了更進一步確診,他連胃鏡、腹部超音波等儀器都帶入島,成為「蘭嶼胃鏡先鋒」。 數十年來,在這一片土地上投入醫療的有志之士,始終汲汲營營,他們爭取各式

各樣的計畫,發想出各種辦法,期待能為這片土地上的人們盡可能的抹去不公平的陰影,盼這股力量能宛如春風,奮力的在豔陽下吹起一絲涼爽,即使挑戰隨時都可能將這份涼風蒸發,他們也無所畏懼。 二十三位花東地區醫療奉獻獎得主,與照護臺灣東部醫療的真心英雄, 十七家醫院的夥伴,把「藍天白雲」送往最灰暗、陰霾的角落,一起成就奉獻的故事! 強力推薦 花蓮縣衛生局局長朱家祥│臺東縣衛生局局長黃明恩│花蓮慈濟醫院院長林欣榮│門諾醫院院長吳鏘亮│台東馬偕紀念醫院院長王功亮│國軍花蓮總醫院院長戴明正│台東基督教醫院執行長呂信雄│台北榮總臺東、玉里、鳳林分院院長趙建剛│衛生福利部部立花蓮醫院院長楊南屏│部

立臺東醫院院長樊聖│部立玉里醫院院長王作仁│部立花蓮醫院豐濱分院院長林玉祥│部立臺東醫院成功分院院長陳敏華│台東聖母醫院院長陳良娟│門諾壽豐分院院長莊永鑣│玉里慈濟醫院院長陳岩碧│關山慈濟醫院院長潘永謙

運動中心使用及蔬食飲食對醫院工作者健康效益之探討-以台灣北部某區域教學醫院為例

為了解決高盛 台灣 實習 的問題,作者沈孟璇 這樣論述:

背景及目的:近年職場健康促進議題廣受重視。醫療職場普遍被視為是高負荷工作環境,醫院工作者工作性質常需輪班,忙碌的工作型態不易維持良好飲食習慣,不易安排足夠運動,容易成為代謝症候群的高危險群,衍生相關健康問題。健康醫院為全民健康基石,醫院工作者若具備健康的生活型態,將有助社區民眾了解健康體位及均衡飲食習慣對於身體健康之重要性,進而實踐健康促進生活。健康促進的社會氛圍促使醫療機構逐漸重視醫院工作者健康,代謝症候群盛行率成為相關健康促進研究的重要指標。代謝症候群為一群容易導致心血管疾病之危險因子的總稱,患有代謝症候群的人未來罹患「心臟病及腦中風」、「高血壓」的機率較一般健康民眾高。我國國民健康署2

007年調查國人代謝症候群盛行率:20歲以上為19.7%,且隨年齡上升而有增加的趨勢。國民健康署於2019年5月公佈之「2015-5018年國民營養健康狀況變遷調查」數據更指出,台灣代謝症候群盛行率正逐年上升。本研究以北部以健康促進聞名之區域教學醫院為研究場域,透過員工健康資料分析,探討運動中心使用及蔬食飲食對醫院工作者之健康效益,期望了解醫院工作者代謝症候群盛行率及與健康蔬食飲食、運動中心使用之關係。方法:本實務研究整合醫院提供之員工歷年健康檢查資料、院內蔬食餐點刷餐紀錄、運動中心使用刷卡紀錄,以卡方檢定、廣義線性模型及邏輯斯回歸分析法,評估院內蔬食餐點刷餐數與運動中心使用刷卡數,是否與代謝

症候群相關的分析。結果:研究結果發現,本次實習之區域教學醫院工作者,代謝症候群盛行率為7%,遠低於國人現況,亦低於其他醫院研究結果。研究族群之資料不論是否以性別分群,代謝症候群異常指標及身體質量指數(BMI)較前次體檢結果差值差異變化與院內蔬食餐點刷餐數與運動中心使用刷卡數之相關性不顯著。結論:本次分析結果未能驗證運動中心使用及院內蔬食飲食與醫院工作者代謝症候群異常指標及身體質量指數的相關性;然而,藉此次分析得知本次實習醫院之代謝症候群盛行率低於國人及其他醫院工作者,亦提供院方持續推動健康促進醫院政策規劃之支持。