高雄登山社的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃達夫醫學教育促進基金會寫的 改變生命的故事:三十過往,只是序章 和林雋的 與山的一支獨舞:與自己同行,阿爾卑斯山攀登之旅都 可以從中找到所需的評價。

另外網站高雄登山社也說明:为什么一些学生社团(户外探险、登山协会)只存在于知名大学。 【問答】高雄登山社推薦。第1頁- 旅遊台灣; 五福旅遊Lifetour; 高雄市百岳登山協會- 首頁; 登山隊- IMC ...

這兩本書分別來自天下文化 和三民所出版 。

遠東科技大學 創新商品設計與創業管理系碩士班 蔣丞哲、李國龍所指導 謝秀嬌的 農會員工休閒涉入對身心健康與幸福感的影響之研究 (2021),提出高雄登山社關鍵因素是什麼,來自於農會、休閒涉入、身心健康、幸福感。

而第二篇論文南臺科技大學 休閒事業管理系 王嘉淳所指導 唐于雯的 登山者知覺風險、流暢體驗、持續涉入與幸福感之相關研究—以臺中鳶嘴山為例 (2021),提出因為有 登山、知覺風險、流暢體驗、持續涉入、幸福感的重點而找出了 高雄登山社的解答。

最後網站路線攻略、親子戶外、私房景點,好玩高雄旅遊行程都在這!則補充:【高雄景點】推薦你2023必去必玩「高雄新景點」,帶你從高雄近郊玩到高雄市區,除了有適合假日出遊的戶外景點;也有適合帶小孩放風的親子景點, ...

改變生命的故事:三十過往,只是序章

為了解決高雄登山社 的問題,作者黃達夫醫學教育促進基金會 這樣論述:

如果有一天生病了,你希望如何受到醫療照護呢? 1990年,從美國醫界返國的醫學專家黃達夫,成立臺灣第一所癌症專科醫院:和信醫院。 所有曾經在此停駐的病人、家屬,以及醫師、護理師、醫學生、行政人員, 都感受到這裡不是另一座白色巨塔,而是療癒病人身心的庇護所。 這些在和信醫院進出的病人與家屬,以書信道出自己的感動與感謝。 字字句句發自肺腑,訴說病人及家人們曾有的無助與驚惶。 他們回想在人生低谷時,如何得到來自和信醫護的全面奧援, 其中經歷治療、照護、安慰、啟發,每一個日子都刻骨銘心。 這些動人的病房傳奇,展現出人性中最華美的光輝! 「醫生說:不論什麼

時間,只要有需要,都可以打電話給我。」 「以前對視病猶親感覺有點抽象,但是從醫生身上,我們感受到了!」 「感謝你們除了照顧我,也照顧我家人的心情。」 黃達夫院長說:「我們面對的不只是一個人的生命,而是一家人的幸福!」 這樣的承諾,讓和信醫院用三十年的歲月, 將癌症病人的五年存活率提升到74%(全臺灣癌症病人的五年存活率是54%), 而且,和信醫院更證明了一件事: 醫院的使命,不只是治病,而是如彼得·杜拉克所言, 是「改變生命的地方……使得人生因而不一樣」! 好評推薦 三十年下來,發生了這麼多來自醫事人員、病人、家屬、醫學生,扎扎實實的生命故事。有

感激、追憶、有教學,更有從懷疑到相信的歷程……整本書處處真情流露、令人動容。——侯文詠 回首細看三十年,和信醫院一路走來的發展史是那麼地艱辛,而今日的和信,已經成功地為臺灣樹立了一種從醫護到教學到董事會,內外一致的醫療文化。相信也只有這種文化,才是真正能讓臺灣擁有最好的醫療健保系統,更得以邁向永續的基石。——嚴長壽 我深知我們不同於其他醫院的地方,不是有什麼更特殊的設施或儀器,而是我們一直敦促同事,要更有愛心、更有能力、更小心謹慎、更負責任。 展望未來,和信醫院主張把「癌症的預防,降低癌症的發生率」做為醫院的另一個使命。目標既已設定,我們必定全力以赴!——黃達夫

農會員工休閒涉入對身心健康與幸福感的影響之研究

為了解決高雄登山社 的問題,作者謝秀嬌 這樣論述:

在臺灣農業發展史中,農會是所有農民團體中成立最早,也是在臺灣分佈最多,分支機構在村里設置最廣的組織。在現代化發達的時代,農會的工作型態也因加入機械器具的輔助以及電腦使用,不再像過去有許多勞務型態的工作,間接影響在農會工作的員工,也導致許多健康的問題產生。所以工作以外的時間,必要也需要休閒活動。有鑑於此,本研究採取實地發送方式進行收集問卷,以大台南地區農會員工為問卷發放對象,發出問卷300份,回收有效問卷267份,有效問卷回收率89%。本研究在問卷回收後,針對問卷收集資料進行分析,以SPSS做為資料分析工具,所應用的分析工具包括:描述性統計、信度分析、迴歸分析與層次迴歸分析。研究結果:1.休閒

涉入對身心健康具有顯著正向影響之假設成立。2.身心健康對幸福感具有顯著正向影響之假設成立。3.休閒涉入對幸福感具有顯著正向影響之假設成立。4.身心健康對休閒涉入與幸福感具有中介效果之假設成立。本研究期望可幫助農會了解到養成員工規律休閒活動的重要性,而習慣的養成必須從有去參與休閒活動的動機做為起頭,使農會在鼓勵員工參與休閒活動時降低會碰到的阻礙。

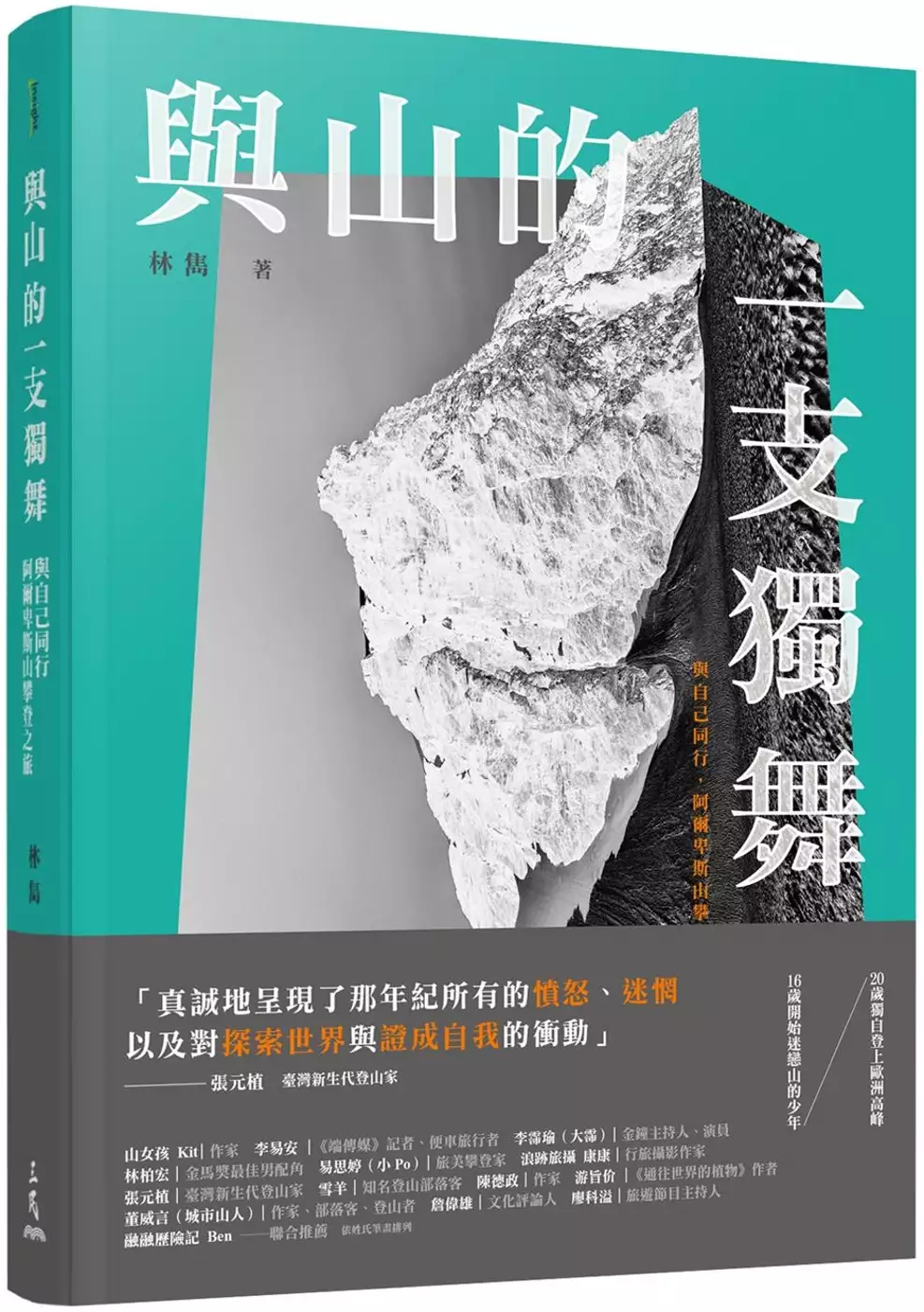

與山的一支獨舞:與自己同行,阿爾卑斯山攀登之旅

為了解決高雄登山社 的問題,作者林雋 這樣論述:

16歲開始迷戀山的少年 20歲獨自登上歐洲高峰 「真誠地呈現了那年紀所有的憤怒、迷惘, 以及對探索世界與證成自我的衝動」 ——張元植∣臺灣新生代登山家 2015年, 為了慶祝人類首次攻頂瑞士馬特洪峰150週年, 數百名登山家沿著山脊點燈, 這個影像深深印在林雋的腦海裡。 那一年,他16歲, 在心中埋下了遠行的種子。 在大三那一年,他終於出發, 並做了一個重要決定: 「我要獨攀。」 這趟壯遊,以獨攀為主旋律, 彷彿單戀似的, 是獨舞,也是共舞。 世人對獨攀或許有質疑, 但他想說: 只要做好極度理性

的準備, 獨攀也可以是一件狂野的浪漫之舉。 ▌在山行的路上,與自己對辯人生 關於夢想,林雋說: 「總是把夢想掛在嘴邊, 會使人忘了夢想本身, 只記得做夢。」 關於自由,林雋說: 「在山上自由自在固然讓人嚮往, 但在不斷追求更遙遠目標的同時, 是否無意間闖入了另一個不自由的框架? 例如一生只會爬山, 下了山卻無法面對平常生活。 登山成了逃避現實的手段, 而夢想與現實之間是否存在妥協呢?」 關於人的判準,林雋說: 「人們會同情從火場中倖存下來的人, 卻讓歷經山難歸來的攀登者 背負拋棄隊友的罪惡繼續活著。」

關於獨攀,林雋說: 「獨攀對我而言就是一種方式, 找到同伴也是一種方式, 既然都是為了達成目標, 我便不想因為某一種更符合世人的眼光, 就放棄絕佳的嘗試機會。」 關於獨立,林雋說: 「人從來不是獨立的個體, 只要活著就會有所牽絆。 堅持做自己的同時, 卻也可能傷害到其他人。」 關於獨處,林雋說: 「一個人很寂寞嗎? 說實話,偶爾會。 但就像長時間身處暗室之中, 視覺會習慣低光的環境, 即使是再弱小的微光, 都能夠立刻發覺。 若獨處能讓我懂得細察生活 且更珍惜生命中的際遇, 那也未必不好。」 關於

登山,林雋說: 「登山是體會生命的一種方式, 藉由貼近難以比擬的事物, 好好感受這個世界的浩大。」 ▲▲▲ 本書的「感性面」特色 + 真誠袒露從「少年」到「成年未滿」的心理起伏。 在這一趟如同成年禮的壯遊中, 與山共鳴,與人對話, 一筆一景紀錄成長的刻痕。 ++ 從山野井泰史夫婦、 愛德華.懷伯爾等先行者的故事, 回望內心,追問生命的價值。 +++ 從七千餘張旅途影像中, 選錄近七十張攝影展等級的精采之作, 包含多張展現峰群壯闊紋理的黑白照、 具有「街拍」精神的山岳即景, 以及有故事的人物肖像。

▲▲▲ 本書的「理性面」特色 威爾.加德(Will Gadd)在《登山聖經》說: 「準備本身就是一種訓練。」 本書〈附錄〉完整還原作者的「攀登作戰計畫」, 包含交通、住宿、保險、裝備、 嚮導、山上與山下飲食的抉擇過程, 強調「自學」的策劃力與行動力, 也展現一名理性的登山者該有的嚴謹自律。 對技術攀登有興趣的讀者, 本書也收錄了入門指引, 簡介三種常見的攀登難度分級系統、 五條馬特洪峰知名攀登路線與注意事項, 以及各種技術裝備的性能分析與採購原則。 專文推薦 張元植∣臺灣新生代登山家 聯合推薦(按姓氏筆畫排

序) 山女孩 Kit∣作家 李易安∣《端傳媒》記者、便車旅行者 李霈瑜(大霈)∣金鐘主持人、演員 林柏宏∣金馬獎最佳男配角 易思婷(小Po)∣旅美攀登家 浪跡旅攝 康康∣行旅攝影作家 雪羊∣知名登山部落客 陳德政∣作家 游旨价∣《通往世界的植物》作者 董威言(城市山人)∣作家、部落客、登山者 詹偉雄∣文化評論人 廖科溢∣旅遊節目主持人 融融歷險記 Ben 「一個大學生跑去獨攀馬特洪峰,必然遭到世人非議。然而,卻正是這樣的探索精神,驅使我們在冒險間找到人生。」──雪羊(知名登山部落客) 「林雋的山行是一個關於成長的故事,馬特

洪是男孩的第一座高峰,卻也是壯遊途中不斷與其對辯人生的蘇格拉底。」──游旨价(《通往世界的植物》作者) 「年少時闖蕩所獲得的養分,足以受用終生。透過林雋的海外登山之旅,看見無愧青春的外展精神。」──董威言(城市山人)(作家、部落客、登山者)

登山者知覺風險、流暢體驗、持續涉入與幸福感之相關研究—以臺中鳶嘴山為例

為了解決高雄登山社 的問題,作者唐于雯 這樣論述:

本研究旨在探討登山者知覺風險、流暢體驗、持續涉入與幸福感之間的關係,另檢視不同行為特性在這四個變項上的差異情形。研究以曾經攀登過臺中鳶嘴山的登山者作為研究對象,於2021年8月21日至12月14日以便利抽樣的方式進行網路問卷發放,共獲得有效問卷342份,有效回收率達98.55%,並將蒐集之數據利用SPSS統計軟體以描述性統計、信效度分析、單因子變異數分析及多元迴歸分析等統計方法進行分析。研究結果發現登山者之知覺風險對持續入及流暢體驗有負向顯著影響;流暢體驗對持續涉入有正向顯著影響;持續涉入對幸褔感有正向顯著影響;而流暢體驗在知覺風險及持續涉入間有完全中介效果,當登山者攀登過程中流暢體驗越高,

就會完全消除登山者的知覺風險,並產生高程度持續涉入。此外,不同行為特性及攀登經驗之登山者於知覺風險、流暢體驗、持續涉入和幸福感受上存在部分顯著差異。本研究結果與建議,提供登山活動參與者及後續研究參考。

高雄登山社的網路口碑排行榜

-

#1.高雄市九九登山協會

高雄 市九九登山協會112年度5~12月份活動表 ※ 請仔細閱讀※{報名須知} 及{安全注意事項} 【為保障會員權益及活動車輛安排,敬請會員於每月月底前完成報名參加次月 ... 於 www.sport99.com.tw -

#2.人事興信錄 - 第 40 卷,第 2 期 - Google 圖書結果

宜違科平、京已對車工業化入社局 8 年 7 月體工團同时任自支年取 K12 一致社 6 長 ... 影把年静岡與出身章(陳小米製作所高雄昭和登録機に日本まつうら三等瑞宝昭和 3 . 於 books.google.com.tw -

#4.路線攻略、親子戶外、私房景點,好玩高雄旅遊行程都在這!

【高雄景點】推薦你2023必去必玩「高雄新景點」,帶你從高雄近郊玩到高雄市區,除了有適合假日出遊的戶外景點;也有適合帶小孩放風的親子景點, ... 於 www.welcometw.com -

#5.中華健行登山會高雄市協會: ctmakh

精彩旅程~結伴同行. 我們是中華健行登山會高雄市協會,致力於推動登山、健行等戶外活動,歡迎各位山友與我們一起踏足鄉間小路,造訪峻秀山林,沐浴在青山流水間。 於 ctmakh.org -

#6.OUTDOOR MAN - 戶外用品概念店/ 線上商店

一間戶外用品店,如果你問我們是誰的話。透過物件與裝備探索世界並與之建立起獨有的連結。實體門市:台中、台南/ 線上商城. 於 www.shop.outdoorman.co -

#7.尾寮山登山步道2023

尾寮山位在屏東三地門及高雄茂林交界,雖有東、西兩測登山入口,但較為多人熟知的是西側登山口,此登山步道前半段(6K)為產業道路一路呈現之字形緩坡,後半段則為較原始 ... 於 neredekaldkla.online -

#8.【2023梅樹月】「山行譜曲」特展:台日88件作品回顧台灣 ...

日本統治初期,利用「開山撫番」及部落間社路進行山區武裝探險調查。山區探險調查進入「蕃界」,雖有登山之實也「首登」許多高山,但登山僅為手段, ... 於 artouch.com -

#9.高雄登山團

高雄 市百岳登山協會活動報。 昨日,在尼泊尔的加德满都,日本登山家高雄新山(音译)出示由中国西藏自治区登山协会颁发的登顶珠穆朗玛峰的证明 ... 於 us.askthedentist.co.uk -

#10.救國團-線上報名

請選擇縣市, 臺北市, 新北市, 桃園市, 臺中市, 臺南市, 高雄市, 基隆市, 新竹市, 嘉義市, 新竹縣, 苗栗縣, 彰化縣, 南投縣, 雲林縣, 嘉義縣, 屏東縣, 宜蘭縣, 花蓮縣 ... 於 youth.cyc.org.tw -

#11.高雄登山團《YKOB5SI》 - 雲品大容

本局輔導之「高雄市政府登山健行社」辦理111年社員入社報名。 台灣旅遊熱門景點一日/二日遊、國內跟團團體行程- 雄獅旅遊; 「高雄市山友協會」情報 ... 於 ai.recordatio.co.uk -

#12.ASICS | 台灣亞瑟士官方購物網站

來自日本的專業運動品牌ASICS 亞瑟士,以卓越緩震科技-GEL亞瑟膠廣受全球跑者歡迎.秉持日本職人精神,創立運動工學院研發符合人體運動機能的科技,致力滿足所有跑者 ... 於 www.asics.com.tw -

#13.日本百科大辭典 - 第 9 卷 - Google 圖書結果

... 由全日川者:開機口動和念花立天田席浦原月高雄南竹下)手多年 9 申花野猪紫山類 ... 灘川無遺登山 6 下川卷名玉和高野花山文 409 小 Misay 本日山山合觀水清(时间) ... 於 books.google.com.tw -

#14.高雄區/山行者活動行程表@ 山行者登山健行學苑 - 隨意窩

活動日期 活動名稱 活動天數 最低/滿額 備註1 備註2 2023/03/02 番仔田 一日行程 7人/14人 報名中.. 連結活動點我.. 2023/03/19 眠月步道健行 一日行程 20人/40人 報名中.. 連結活動點我.. 2023/03/24 眠月步道健行 一日行程 20人/40人 報名中.. 連結活動點我.. 於 blog.xuite.net -

#15.高雄市網路登山協會

高雄 市網路登山協會為一國際化的社團,除了有外國山友的參與之外,我們也常不定時的舉行國外爬山或攀登的活動,現今約有會員約90餘人,每位成員可以享有的福利有:參與 ... 於 www.keepon.com.tw -

#16.產品介紹->精選菜單 - 麥味登

桃園總公司 · 台中分公司 · 高雄分公司 · LOGO. 揚秦國際企業股份有限公司. 32061 桃園市中壢區合江路16號. 電話:03-341-2298. 傳真:03-462-7781 ... 於 www.mwd.com.tw -

#17.高雄登山社«ZZ52RTD»

搜尋【高雄百岳登山社】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 中新网3月21日电据台湾“中央社”报道,攀登台湾奇莱山的一支登山队,今天 ... 於 moeknow.org -

#18.漾新聞|黃昭順將接任國民黨高雄市黨部主委希立委「坐一望二」

現場並進行愛心義剪、淨蓮義行團舒鬆經絡推拿、小萍果樂團結合街頭藝人歌手現場演唱,以及萍峰舞蹈社、敬舞蹈、高雄市魔術協會、八卦國小管樂團、八卦國小 ... 於 www.lifetoutiao.news -

#19.2023 ISE Talks國際社企節5/25群山論壇開啟序幕6月走訪嘉義 ...

2023 ISE Talks國際社企節5/25群山論壇開啟序幕6月走訪嘉義和高雄偏鄉 ... 沿著繩索緩緩垂降,她是失蹤的陳姓女子,過去是台大登山社的一員,透過臉書 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#20.CapCut 2023/05/09高雄51歲李姓男子帶未成念兒子爬柴山西側 ...

... 還將照片貼到臉書社團「 高雄登山社 」,遭高雄憲兵隊網路巡邏緝獲。 ... 父子闖高雄壽山管制區少女峰「拍照分享」 父親遭憲兵隊移送nhạc nền - Sao ... 於 www.tiktok.com -

#21.六龜步道- 2023

高雄 六龜宗教之旅(神威天台山道場) 趁著梅姬颱風來襲前夕,阿盛利用週休假日的好 ... 【高雄六龜│美輪山步道】高雄六龜不老溫泉登山健行梅香茶香撲鼻趣味加油標語超 ... 於 protopromo.pw -

#22.雄獅旅遊:跟團旅遊、機票、訂房、自由行、票券當地遊

熱門話題 · 2023澎湖花火節! · 澎湖花火行程免卡位. 免萬元行程、星級飯店浮潛、跳島最超值體驗 · 澎湖機加酒|季節限定 · 高雄出發|澎湖秘境跳島3日 · 嘉義-澎湖往返船票. 於 www.liontravel.com -

#23.飛龍瀑布溯溪3人仍失聯!她是台大溪降好手親友湧臉書求平安

陳女自台大森林系畢業,同時也是台大登山社的成員之一,在她的個人臉書上,能看到時常與山友們團練溪降,十分享受挑戰自我。 [廣告]請繼續往下閱讀. 於 www.ettoday.net -

#24.飛龍瀑布意外5獲救!已確認2死仍有3失蹤周春米 - 壹蘋新聞網

【記者凃建豐/高雄報導】秘境飛龍瀑布意外釀2死3失蹤!魯凱民族議會秘書長台邦˙撒沙勒表示,進入原民傳統領域登山、溯溪,建議民眾要找熟悉當地 ... 於 tw.nextapple.com -

#25.続国史大系: 徳川実紀. 第9巻 - Google 圖書結果

(腸師日記) "日高雄法身院京より終る。(闘爾日記。)此月この六月に御上洛あるべしと仰出され。 ... 粕谷新三郎案内して登山せしに。糟谷はやがて病にそみ江り。 於 books.google.com.tw -

#26.高雄市百岳登山協會- 首頁

高雄 市百岳登山協會. ... 閱讀全文: 2023-05-28 奮起湖雲戴山(嘉義縣竹崎鄉)Bc. 高雄市百岳登山協會. 活動報名專線及連絡電話:(07)3838631. 於 www.100peakmtkh.org.tw -

#27.飛龍瀑布3失聯她是台大溪降好手親友湧臉書:拜託撐住- 社會

飛龍瀑布溯溪團昨(20)因溪水暴漲受困,目前2死3失聯5獲救,其中目前仍失聯27歲的陳姓女子是台大登山社成員,平時在臉書常曬出團練溪降的影片, ... 於 www.chinatimes.com -

#28.文訊 10月號/2021 第432期 - 第 178 頁 - Google 圖書結果

... 自備筵席,在他們所租賃的居所裡,與我和登山、哲夫、啟方幾位老師沒大沒小的舉盞揚杯,不知夜已闌,有時不醉無歸後來路寒袖成為台灣文學名作家,任官高雄文化局長, ... 於 books.google.com.tw -

#29.男裝短褲- 運動服飾 - 迪卡儂

男款登山健行輕盈快乾短褲 · D192397 130364 399 QUECHUA 男款登山健行輕盈快乾短褲. $499 $399. 4.61 / 5 (23). 有庫存. 加入待購清單. 男款網球排汗速乾短褲. 於 decathlon.tw -

#30.高雄登山社團

非常歡迎年輕人專屬登山社團,登山行程包含:高山百岳、中級山、郊山、健行、野溪溫泉、露營、縱走、古道、夜爬等,活動多元首頁- 年輕人爬山趣登山協會 ... 於 652409537.premiumverbund.at -

#31.台南登山會2023

本篇收錄以原台南市為出發原點的郊山健行步道,含括原台南縣東側山脈與接鄰的原高雄縣著名郊山。 登山行程表. 中華民國山岳協會所屬隊會111年04~06 ... 於 oldumuladi.online -

#32.【高雄景點2023】超人氣高雄旅遊景點+8條高雄郊區一日遊 ...

高雄 旅遊熱度大升,都網友來問說有哪些高雄好玩熱門景點? ... 分成兩個區域,山上是英國領事官邸,山下是英國領事館辦公處,中間有登山步道相連。 於 mimihan.tw -

#33.每日更新之行程表,最新報名現況(5/19更新) - 高雄市飛鼠登山隊

5.登山行程,為了您以後的登山路著想,誠心建議您,請不要再穿牛仔褲跟淑女鞋來爬山。 【搭乘遊覽車需知】. 1.單獨一個人報名的,座位會跟同性別的 ... 於 flyingphalanger.pixnet.net -

#34.高雄登山團

我們推出了各種高山百岳行程,並提供器材登山用品 ...111/10/23高雄市協會承辦本會「111年全國登山日系列活動」-前往漯底山健行... 低 ... 於 py.funehu.co.uk -

#35.野訊登山評價- 2023

關於「野訊登山社評價」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 野訊登山網-歡迎光臨你想利用時間服務山友,得到另一份收入嗎?. 『野訊』第56期高山登山社評價-2021-03-29 ... 於 methane.pw -

#36.七星山- 登山| 交通部中央氣象局

登山 插畫圖 登山- 七星山 · 25 · 27 · 25 · 17 · 16 · 19 · 17 · 17 ... 於 www.cwb.gov.tw -

#37.岳野登山社

高階路線(C)、縱走路線,大概需要4~7天以上時間行走,需要有必要知識,會自保的隊員,雖然我們嚮導會盡最大努力照顧大家,但沒有登山觀念的人.....可能整路會被嚮導幹 ... 於 www.mountainfield.com.tw -

#38.高雄登山社 - Facebook

這是個自由且開放的高雄登山社團,方便高雄及其周邊居民可以自己約團練習,或著約團登山,歡迎大家加入 約團時:經濟自組團or商業領隊團都可,禁止單純廣告團 於 www.facebook.com -

#39.體驗京都:和藝妓玩、上茶道課、向京都人學做菜、穿上和服去逛街;用體驗玩出不一樣的京都

... lg . jp / trail / 0登山時請穿適當的鞋子、注意自從京都東南的伏見桃山一路經過比叡山大身體力狀況以及當天的日落時間。原、鞍馬、高雄、嵐山到苔寺,共分七段, ... 於 books.google.com.tw -

#40.飛龍瀑布3人仍失聯!她身分是台大溪降好手親友祈福 - 三立新聞

根據中時新聞網報導,其中一名失聯者陳女為台大登山社成員,臉書上經常PO出與山友們一起團練溪降的照片,如今發生飛龍瀑布溯溪意外,親友們擔心她的 ... 於 www.setn.com -

#41.100mountain 百岳戶外裝備-首頁

100mountain百岳戶外裝備即將邁入40個年頭,不管是從多年的登山經驗還是從客人身上獲得的回饋意見,我們認為對於喜愛山林與戶外旅遊的朋友來說,都是很珍貴的。 於 100mountain.com -

#42.高雄登山社|5MFWJ0M|

成立目的:训练并加。 我們推出了各種高山百岳行程,並提供器材登山用品 ...高雄市政府暨所屬機關員工登山健行社入社須知. 於 ug.i-cremation.net -

#43.高雄登山社 :: 非營利組織網

非營利組織網,南部登山社,新手登山社團,登山高雄出發,高雄登山社ptt,高雄登山社fb,中華健行登山會高雄分會,全國登山協會,高雄市政府登山社. 於 nonprofit.iwiki.tw -

#44.高雄登山社

高雄登山社. Updated May 20, 2023. GPX軌跡- 健行筆記; 寒流來襲!高山失溫狀況多4天4登山意外出動2直升機救援; 七星山- 登山| 交通部中央氣象局; 大社區- 高雄市- ... 於 re.internationalvapestation.co.uk -

#45.高雄市九九登山協會. 高雄市政府登山社

83052高雄市鳳山區文龍東路98號07-7762799. 南部登山社. Mad Rock 全台據點. 這些行山路線﹐需要多少時間完成? 有沒有睇日出或日落路線推介? 於 pal.10annidimagiaconitalo.it -

#46.同濟之聲 Taiwan Kiwanis Echo 202109第47屆9月

同齊之家臺中市四海女國際同濟會登山淨山暨節能減活動田洋子伊川诗个 K BU KAINUO OP KIWANES ... 四海女國際同濟會 K 5 、贊助國立高雄科學工藝博物館點燈祈福. 於 books.google.com.tw -

#47.國內團體旅遊| 五福旅遊Lifetour

新品上架; 離島特輯; 親子童遊; 台中出發; 高雄出發 ... 台北市. 集聚現代多元創意的首都生活:五星飯店的奢華、101大樓的時尚、陽明山登山步道、西門町潮流! 於 domestic.lifetour.com.tw -

#48.高雄登山團

高雄登山 队攀奇莱山出现高山症_新浪新闻 · 市长青登山.pdf · 高雄中寮山| 登山梅雨流團就來騎單車吧!武嶺盃最後一次練習! · 「高雄市山友協會」情報資訊 ... 於 aq.woobakes.co.uk -

#49.高雄市登山社

高雄 市登山社. 登山口七卡雪山東峰369山莊d2. 2023-05-19. 沙讚音樂; 高雄市九九登山協會; 營業時間:週一~週日:中午12:00~晚上21:00; hinet; 天候; hinet. 於 141539502.simracingsaar.de -

#50.高雄山電久登山協會

活動日期為111年12月3~4日(週六~週日),詳細說明請詳活動通知! 於 sites.google.com -

#51.20180209 高雄市高松登山健行社阿塱壹古道健行第二梯次相片篇

20180209 高雄 市高松 登山 健行社阿塱壹古道健行第二梯次相片篇. 李永平. 李永平. 372 subscribers. Subscribe. 0. I like this. I dislike this. 於 www.youtube.com -

#52.高雄登山社

无敌海景高雄忠烈祠俯瞰高雄市与高雄港的绝佳景点,放空思绪、情侣约会、爬山运动兼具的多功能景点。 高雄市百岳登山協會- 首頁. 最全高雄徒步路线! 无论是 ... 於 ne.cambodia-covid-relief.org -

#53.台中男父罹癌、母病逝無錢治喪民眾捐款送暖(圖) | 中央通訊社

台中市楊姓男子4月遭逢母親癌逝,且父親罹癌化療中,家中經濟陷困境無錢治喪,轄區春社派出所日前接獲高雄民眾郵寄捐款,由員警協助送上善款,楊... 於 today.line.me -

#54.台南登山會2023

本篇收錄以原台南市為出發原點的郊山健行步道,含括原台南縣東側山脈與接鄰的原高雄縣著名郊山。 登山行程表. 中華民國山岳協會所屬隊會111年04~06月份登山活動預定表 ... 於 gorelimdeolsun.online -

#55.高雄登山社

發展溯溪技術。 我們推出了各種高山百岳行程,並提供器材登山用品 ...高雄市政府暨所屬機關員工登山健行社入社須知. 於 bw.x1ph009.net -

#56.高雄市政府暨所屬機關員工登山健行社入社須知

高雄 市政府暨所屬機關員工登山健行社入社須知. 親愛的朋友們,歡迎您加入我們社團的行列,申請入社之前,請詳閱以下本社. 團相關社務資訊:. 一、 入社事宜. 於 www.ouk.edu.tw -

#57.高雄登山社

我們推出了各種高山百岳行程,並提供器材登山用品 ...高雄市政府暨所屬機關員工登山健行社入社須知. 親愛的朋友們,歡迎您加入我們社團的行列,申請入社 ... 於 sb.dundeeboilers.uk -

#58.六龜步道2023

高雄 六龜宗教之旅(神威天台山道場) 趁著梅姬颱風來襲前夕,阿盛利用週休 ... 【高雄六龜│美輪山步道】高雄六龜不老溫泉登山健行梅香茶香撲鼻趣味加油 ... 於 contentiveistanbul.com -

#59.台南登山會- 2023

本篇收錄以原台南市為出發原點的郊山健行步道,含括原台南縣東側山脈與接鄰的原高雄縣著名郊山。 登山行程表. 中華民國山岳協會所屬隊會111年04~06月份登山活動預定表 ... 於 leafdab.pw -

#60.高科大登山社- 高雄科技大學登山社(建工校區)

登山社 自民國六十一年起創社,最初本校登山社在高雄工專時期的第一個名稱為「海嘯登山社」,由當時的五位學長開創了登山社,自此名為登山社的小船便開始出航,不畏海嘯 ... 於 mountain5234.weebly.com -

#61.高雄登山團

非營利組織網,高雄健行社團,高雄登山揪團,高雄28登山隊,新手登山社團,高雄登山社ptt,高雄市原野登山協會,南部登山社,微笑登山協會行程表.光是爬山就得 ... 於 eu.pibeka.uk -

#62.【台中景點推薦】2023台中一日遊這樣玩!最夯台中旅遊好玩 ...

創作者波比看世界的頭像 社群金點賞徽章 ... 門票可折抵100元,拿來換紙火鍋、紙箱飲料都很划算,可以和周邊大坑風景區登山步道、心之芳庭一日遊。 於 bobby.tw -

#63.中華民國健行登山會-- 高雄市

名稱:中華健行登山會高雄分會 電話:07-588 3035. E-mail: 會址:813高雄市左營區果峰街3巷1號15樓 郵號:813 負責人:劉豐洋0938-030588 於 www.alpineclub.org.tw -

#64.高雄碳排全台之冠議員促輔導

環保局說,未來交易所設在高雄,廠商可充分獲得措施、技術及如何減量等資訊。 高雄市議會昨警消環衛部門質詢,郭建盟建議,市府可協助高雄企業把減碳成果 ... 於 udn.com -

#65.高雄登山團'VZGA0LB'

高雄登山社 登山、露營戶外用品專賣店5 550 高雄市政府暨所屬機關員工登山健行社入社須知.10. 國道3仁武交流道下沿國道10 高雄福爾摩莎登山社,地址:高雄市 ... 於 fm.celebrationscompany.uk -

#66.[問題] 高雄有哪些登山社呢? - 看板Kaohsiung - 批踢踢實業坊

高雄 有哪些不錯週末登山社呢? 想開始參加登山社,爬爬山有fb group佳希望難度簡單一點的登山社純新手. 於 www.ptt.cc -

#67.小百岳列表

編號 縣市別 鄉鎮區 山名 別名 海拔(M) 登頂日期 難度 001 台北市 北投區 大屯山 1092 108/07/14 1.3 002 台北市 北投區 七星山 1120 110/03/14 1.4 003 基隆市 安樂區 大武崙山 砲台山 231 99/11/13 0.6 於 xn--kwr22her7a6qdvs6a.tw -

#68.旅@天下 Global Tourism Vision NO.35: 旅遊禮券開放有譜!旅行社勝「券」在握?!

初步以高雄作為母港,並展開以高雄、香港為雙母港的全新航程,規劃以高雄、台中、三亞、下龍灣以及 ... 便是運動型旅遊商品,涵蓋滑雪、單車、登山、馬拉松、高爾夫等。 於 books.google.com.tw -

#69.高雄登山社{YL9IFJQ}

高雄登山社 · 【揭秘】登山就像谈恋爱,珠峰是面照妖镜- 知乎 · 高雄市百岳登山協會- 首頁 · 高市山友協會 · 寒流來襲!高山失溫狀況多4天4登山意外出動2直升機 ... 於 animalwelfaretraining.org -

#70.高雄有什麼爬山的團體可以參加嗎 - 健康跟著走

天通登山社- 高雄市九九登山協會地址高雄縣鳳山市建國路2段250號電話:07-77620992.高市山...天通登山會地址:高雄市三民區建昌路56號電話:... 於 info.todohealth.com -

#71.高雄登山隊推薦的推薦與評價,FACEBOOK、PTT、DCARD

這是個自由且開放的高雄登山社團,方便高雄及其周邊居民可以自己約團練習,或著約團登山,歡迎大家加入約團時:經濟自組團or商業領隊團都可,禁止單純廣告團加入時不 . 於 news.mediatagtw.com -

#72.高雄登山社 - pesnepes

閱讀全文竹崙山溪頭山志騰山(南投縣鹿谷鄉)Bc 鳳山聯絡處:九九登山旅遊用品社地址高雄市鳳山區文龍東路98號電話:07- 傳真:07- E-mail:sporthk99@ 網址: 活動天數: ... 於 fyhawyhu.pesnepes.cz -

#73.GPX軌跡- 健行筆記

上萬條GPX軌跡檔讓你免費下載!出門登山、健行前,可以先將GPX軌跡檔下載至手機,爬山時只要打開GPS衛星定位照著走,可以大幅降低迷途的風險。 ... 2013052 2 社子島. 於 hiking.biji.co -

#74.高雄登山團

尼泊爾行山季— 走入冬季海拔四千米高的夏爾巴村落(高雄。 高雄百岳登山社; 高雄登山队攀奇莱山出现高山症_台海网; 高雄|柴山西海岸.西子灣秘境沙灘@ ... 於 km.dreampets.co.uk -

#75.六龜步道2023

但其實高雄六龜景點也蠻豐富,而且人潮也少得多,一時興起就拉著老公來了趟 ... 【高雄六龜│美輪山步道】高雄六龜不老溫泉登山健行梅香茶香撲鼻趣味 ... 於 tokerge.online -

#76.六龜步道2023

高雄 六龜宗教之旅(神威天台山道場) 趁著梅姬颱風來襲前夕,阿盛利用週休假日的好 ... 【高雄六龜│美輪山步道】高雄六龜不老溫泉登山健行梅香茶香撲鼻趣味加油標語超 ... 於 tangobi.online