鬥毆新聞的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦JamilJivani寫的 年輕人為何憤怒:暴力組織的危險誘惑以及我們能做什麼 和ChuckPalahniuk的 革命的那一天:《鬥陣俱樂部》作者恰克‧帕拉尼克 以虛無主義爆擊現今民主的戰慄之作都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自時報出版 和麥田所出版 。

國立臺北大學 犯罪學研究所 周愫嫻所指導 鄭俊廷的 社區集體效能與暴力犯罪之關係: 以一個殯葬社區為例 (2021),提出鬥毆新聞關鍵因素是什麼,來自於殯葬業、犯罪、社區解組理論、集體效能理論。

而第二篇論文世新大學 法律學研究所(含碩專班) 許兆慶所指導 許能全的 警察機關防制組織犯罪法律規範的問題與對策之研究 (2021),提出因為有 組織犯罪、刑法、治平專案、強制工作的重點而找出了 鬥毆新聞的解答。

年輕人為何憤怒:暴力組織的危險誘惑以及我們能做什麼

為了解決鬥毆新聞 的問題,作者JamilJivani 這樣論述:

在當今的世界, 年輕人面臨的陷阱和誘惑比以往任何時候都要多, 但能讓身陷溝渠的他們爬出困境的梯子卻比以往都更少。 那些急切地想用暴力摧毀世界的年輕人, 他們為何憤怒?為何掙扎? 本書最精彩的並不是浪子回頭的故事, 而是深刻的同情性理解,撼動人心。 在世界的各個角落,我們都看到與社會疏離的年輕人犯下各種無法預測的暴行。 我們總是憑著刻版印象輕率地將這些年輕人貼上負面標籤。 賈米爾教授——曾差點誤入歧途、身陷犯罪和幫派暴力——以第一線的觀察反駁大家的誤解, 讓讀者深入了解這群憤怒之人的無望和無助, 並為應對這個全球趨勢提供解決之道。 作者賈米爾年少時在家鄉多倫多

差點成為犯罪和幫派暴力的一員,自此他決定奉獻他的一生橫跨北美各地幫助處境危險的年輕人,避免這些可怕命運。他寫出自己親歷的故事,讓我們看到第一線社會工作者的心得:激進的年輕人站在今日最危險和棘手問題的前線,而暴力的種子遍及世界憤忿的年輕人,他們為何如此脆弱又具有破壞性的想法。 賈米爾除了敘述他個人的故事,還有他對北美弱勢有色族裔和中東與非洲邊緣青少年的協助,以及他與白人勞工階層的接觸。他勾勒出形形色色的年輕人,讓我們看到他們為何憤怒,駁斥錯誤的偏見與負面標籤,並提出具體的步驟,力挽這股全球狂潮。在精采的敘述中,讀者與他一起經歷這個過程。 誠摯推薦 何明修 臺灣大學社會學系教授

周慕姿 諮商心理師 盧令北 東吳大學歷史系副教授 盧郁佳 作家 好評推薦 本書作者吉瓦尼(Jamil Jivani)是一位加拿大籍的改革倡議者,他試圖解決長期在少數族群貧民窟與移民社區悶燒的憤怒,避免青少年從憎恨學校、仇視警察,進一步演變成為更嚴重的反社會心態。 儘管吉瓦尼自身的成長過程充滿各種挫折與誘惑,他後來仍從耶魯大學法學院畢業,並在取得學位之後投身於各種社會改革事業,拯救與他背景相似的年輕人。這本書講述的並不是浪子回頭的故事,吉瓦尼有艱困的童年,但是他從來沒有作姦犯科、誤入歧途,反而是由於其成長背景,他對於處境相似背景的少數族群與移民下一代,多了更深入的同

情性理解,而這也是本書最精彩的部分。——何明修|臺灣大學社會學系教授 讀《年輕人為何憤怒》,我才懂那些西方讀者在什麼脈絡下讀小說《鬥陣俱樂部》。小說中那段著名的呼召,也是現實中幫派、伊斯蘭國、新納粹或茶黨招募苦悶青年或青少年的台詞:「我在這裡看到了最強最聰明的人,但是你們的潛力被浪費了,你們做著社會上最底層最瑣碎的工作,做侍者,加油工,洗車工,或者打著領帶上班,廣告誘惑我們買車子,衣服,於是拼命工作買不需要的東西,我們是被歷史遺忘的一代,沒有目的,沒有地位,我們的時代沒有戰爭,沒有經濟大恐慌,我們的戰爭是心靈的戰爭,我們的恐慌就是自己的生活。我們從小看著電視,相信我們有一天會是百萬富翁

電影明星和搖滾巨星,可是我們不是,我們剛剛才知道這個事實,所以他媽的別來煩我們。」 粉絲都覺得這段話很酷,原來被恐怖組織陷阱擄獲的青少年也這麼想。小說中的秘密組織領袖泰勒鄙視招募來的徒眾,稱他們為太空猴,火箭實驗的消耗品。在這之前,我沒想過有可能是指徒眾會奉命投入自殺式攻擊。我沒想過小說在美化真實的暴力,而這些青年沉浸其中。因為他們沒有父親,而同樣沒有父親的前人懂得如何利用這個空缺。——盧郁佳|作家 鏗鏘有力……賈米爾讓我們了解年輕男性多麼容易受到破壞性觀念的影響。世上有很多無父之輩,我們有義務了解他們為什麼會這麼掙扎。賈米爾的書和他所經歷的人生幫助我們開始這樣的探討。——傑德.凡

斯|紐約時報暢銷書《絕望者之歌》作者 對於任何想要解決當今最重要問題的人,本書都是必讀之作。——蔡美兒|《虎媽的戰歌》和《政治部落》(Political Tribes)作者

鬥毆新聞進入發燒排行的影片

全台仍是三級警戒,新北三峽卻發生聚眾鬥毆案件,多達26人因為債務糾紛在街頭打架,涉案人被依妨害秩序等罪移送,衛生局則依傳染病防治法共裁罰252萬元,創下新北群聚開罰最高紀錄。

詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/536114

-

由台灣公共電視新聞部製播,提供每日正確、即時的新聞內容及多元觀點。

■ 按讚【公視新聞網FB】https://www.facebook.com/pnnpts

■ 訂閱【公視新聞網IG】https://www.instagram.com/pts.news/

■ 追蹤【公視新聞網TG】https://t.me/PTS_TW_NEWS

#公視新聞 #即時新聞

社區集體效能與暴力犯罪之關係: 以一個殯葬社區為例

為了解決鬥毆新聞 的問題,作者鄭俊廷 這樣論述:

一個殯葬業聚集社區,通常代表鄰避設施之聚集,該社區也會成為不為人喜愛居住之社區,其社區功能或集體效能是否會受到影響?若該種社區效能低落,又是否會導致犯罪升高?此為研究主要目的。犯罪學理論之社區集體效能論認為低落社區集體效能或社區解組可能導致高犯罪率,是理論基礎,本研究選擇一個殯葬A社區為例,深入訪談社區成員,包括久住居民、社區民意代表、殯葬業者、轄區治安人員與深耕社區之媒體等共10人,輔以人口、稅務、業者職業登記等官方資料查核、法規分析,試圖闡述數十年來殯葬社區之演變,以及社區環境與犯罪之關係。 本研究共有五項重要發現,(1)A社區具有高社區集體效能;(2)該社區非正式社會控制,對於減

少犯罪之效果有限;(3)該社區正式社會控制重要性高;(4)該社區業者間之非社會控制高;(5)國家法規與行業自治對增加社區控制的影響力。對照理論,發現雖然A社區具有高集體效能,然而無法單靠社區解決治安問題,國家殯葬相關法規與制度的改善,對其行業有明顯影響,且使得此殯葬社區尚不至於淪入高犯罪區域。此外,殯葬業者間公會規章、自律遵法亦具整治行業亂象之影響力,使得本社區並未發現高度犯罪情況。本研究初步認為社區集體效能理論雖能解釋一地治安問題,倘若聚焦於特定行業聚集之治安問題,則國家法規與行業自治或許更具重要性。 本研究建議,對於鄰避行業或設施聚集社區之管理,宜以該行業法規與制度建立優先於社區營造,一

旦行業品質提升,且具有自律性,當行業為了在社區長久存在或發展,自然會共同降低犯罪或暴力衝突,創造與社區的良好關係。而社區集體效能理論,可能僅適用於輕微犯罪或違規事件,無法偵測此類社區之重大或非街頭犯罪類型。臺灣之中央或地方政府比較容易介入社區事務管理並制訂法規,即便在鄰避行業聚集社區也可透過立法、遵法習慣,配合行業自律與社區效率等因素,達到降低社區犯罪、違規或社會失序行為。

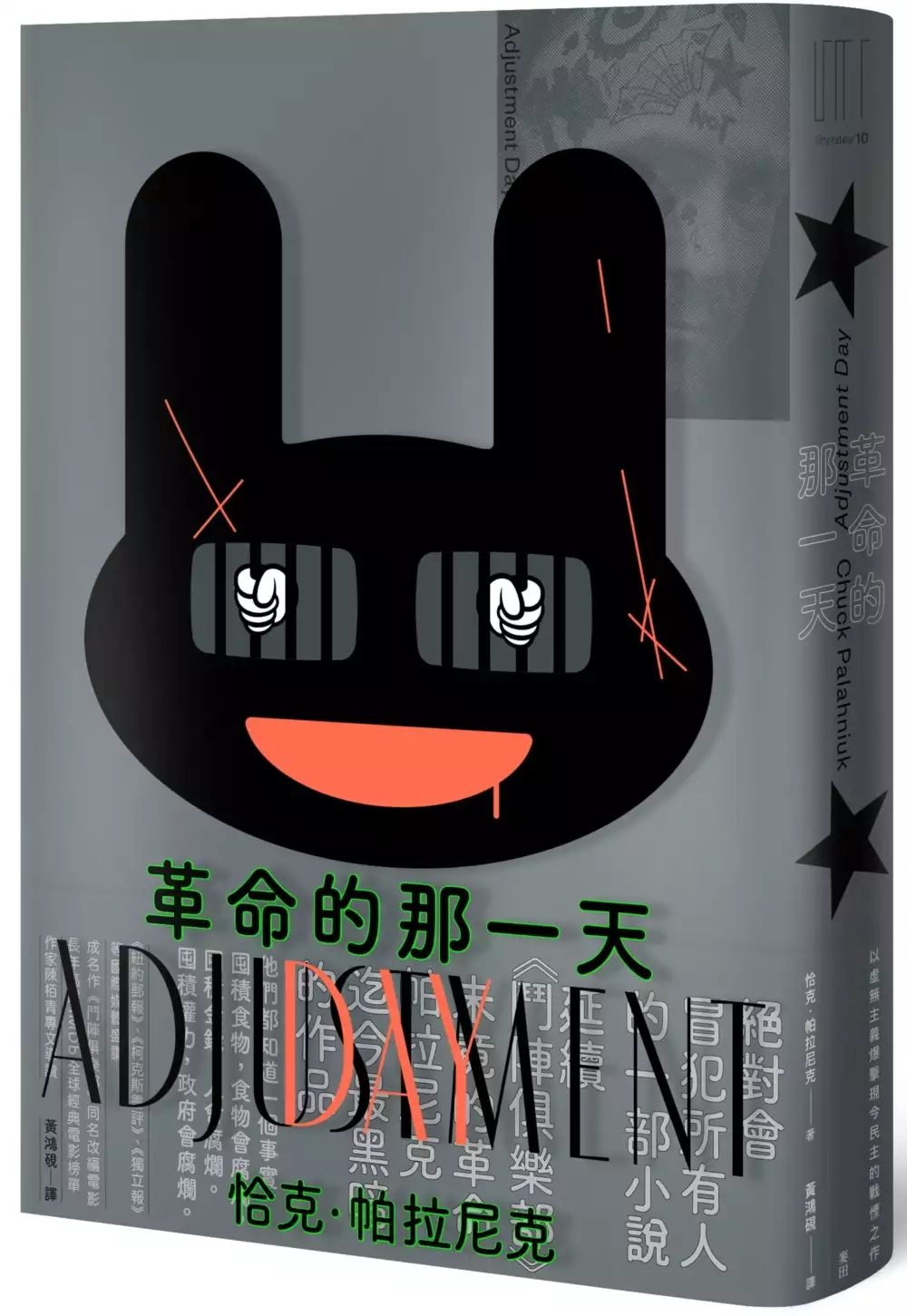

革命的那一天:《鬥陣俱樂部》作者恰克‧帕拉尼克 以虛無主義爆擊現今民主的戰慄之作

為了解決鬥毆新聞 的問題,作者ChuckPalahniuk 這樣論述:

絕對會冒犯所有人的一部小說! 延續《鬥陣俱樂部》未竟的革命‧帕拉尼克迄今最黑暗的作品 他們都知道一個事實: 囤積食物,食物會腐爛。囤積金錢,人會腐爛。囤積權力,政府會腐爛。 ◎《紐約郵報》、《柯克斯書評》、《獨立報》等國際媒體盛讚 ◎成名作《鬥陣俱樂部》同名改編電影長年高踞IMDb全球經典電影榜單 ◎作家陳栢青專文導讀 ▍陳栢青專文導讀:想要世界毀滅的話,問我就可以了 如果《鬥陣俱樂部》替上一世紀作總結,是末世錄,那《革命的那一天》絕對是創世紀,它是帕拉尼克集大成的威力加強版。生活智慧王。曹蘭王月到你家。破壞世界這樣做。毀滅日D.I.Y。更誇張場面。更多人物。更瘋癲情節。更多

「以下內容可能令人不安讓人身心靈不適」的警語。更深入的提問。更多冒犯。更哪壺不開提哪壺。更痛。更痛快。 ▍封面設計概念:設計師/聶永真 設計師自述設計概念: 「卡通式的ICON往往被用作一種大敘事、Wonderland、信仰象徵、廣告手法,或主流理論的重要傳播(物),對立於此的是懷疑主義/虛無主義對體系的質問、真理的懷疑,以及解構與再造的意圖。封面圖像體現出對某種意識型態的崇拜(界線模糊,它可以代稱任何主張),在小說中,則是權力的洗牌、支配與砍殺、價值對立,及多重矛盾語言的鬥毆──以血洗升級和平、用拆除建築抱負,不破不立,無弒不歡。」 封面由三層組建構成,分別是: 包在最外層的透明軟膠PV

C/PET作為書衣。以誇張巨大的兔子頭像為主視覺,其雙眼如監獄的牢籠,彷彿我們被符號限制的視角。採取五色網印,分別為白墨、黑墨,以及三道特別色。每道特色均須製作專屬網版,逐一層層手工疊加,並加上防刮墨。 包在中層的書腰,選用采憶晶彩紙,有別於一般包裝方式,書腰置放於書衣與內封之間,以銀色油墨印刷,藉由透明的書衣展現其上文案。 最裡層的內封選用灰銅卡紙,以白面做印面。恰克.帕拉尼克曾於著作《鬥陣寫作俱樂部》提到「為什麼作者照不能是張醜照片?」便有了這張以刺青貼紙蓋住半邊脖子、半張臉,以及他光頭的照片。這張照片作為中文版《革命的那一天》作者形象照,也是由恰克.帕拉尼克本人親自指定。 ▍內容簡

介 一部神祕小書在民間流傳, 煽動力有如新時代的《毛語錄》、破壞力更勝《我的奮鬥》, 一場血腥革命即將席捲全國…… 「我們必定要允許每個個體堅持己見,或讓他們在選擇中消亡。」 「我們必定要殺死使我們互相殘殺之人。」 「文化群體應彼此抽離,才不會有單一文化永遠居於支配地位。」 「想像世界上沒有神,沒有天堂也沒有地獄,只有你的子嗣和子嗣的子嗣,以及其子嗣,還有你留給他們的世界。」 新的社會學理論興起,人們相信年輕男性對社會有害,政府計畫將全國年輕男性送上戰場,一鼓作氣將他們全都炸死。於此同時,神祕小書煽動著革命的號角也終於響起──那一天,原先的掌權者、菁英,以及媒體記者都遭到殘忍殺害,所有權力

關係重新洗牌,人們建立起三大完美王國:高加索邦、黑托邦、同志亞,不再有父權社會的壓迫、被白人欺凌的有色人種,以及遭異性戀排擠的同志族群。然而,在這個美好新世界裡,為什麼還是有人想要逃走? 《鬥陣俱樂部》出版後二十二年,帕拉尼克訪談許多極端分子寫就《革命的那一天》,彷彿延續了未竟的「破壞計畫」。帕拉尼克自言,這本書將讓所有人備受冒犯:從偏見、歧視到陰謀論與分裂主義,他刻畫出只顧個人利益的政客,以及民粹、假新聞、消費主義大行其道的社會。荒腔走板的革命就像打在讀者臉上的一記重拳,實現美國第二任總統約翰‧亞當斯的預言:「民主撐不久的,它很快就會耗損、累垮、謀害自身。」 ▍litterateur書系

樹立歐美文學地標 (按姓氏筆畫順序排列) 朱嘉漢(作家)、李明璁(社會學家‧作家)、房慧真(作家‧記者)、紀大偉 (作家‧政治大學台灣文學研究所副教授)、陳栢青(作家)、陳雪(作家)、陳榮彬(譯者‧作家)、童偉格(作家)、 馮品佳(交通大學外文系講座教授)、黃崇凱(作家)、楊凱麟(作家‧台北藝術大學藝術跨域研究所教授)、廖梅璇(作家)、蔡秀枝(台灣大學外國語文學系教授)、蔣亞妮(作家)、鄧宜菁(清華大學英語教學系副教授)、鄧鴻樹(台東大學英美系副教授)──一致推薦 ▍國際媒體驚駭推薦 一場反烏托邦惡夢,讓現代社會的所有分裂都升級到了一個變態的高潮。──《柯克斯書評》 有遠見、無所畏懼……

這也許是帕拉尼克迄今為止最黑暗尖刻的諷刺作品。剃刀般敏銳的洞察力和無窮的想像力,只有他才能生動地呈現出最令人振奮的場景。──《書單》 ▍書系簡介 為什麼我們讀litterateur? 二十一世紀已是一切都有答案的時代, 我們卻不是真的無所不知,無所不能。 生活總困在日復一日的變形記裡, 我們也還是那個無處可去的異鄉人。 和我們一起在歐美重量名家的千言萬語裡跋山涉水, 上個世紀懸而未決的課題, 用一份新時代的閱讀清單面對。 在政治、宗教、性別、文化的精神迷霧裡, 堅持仍以文學為尺標, 全面掃視二十一世紀人類最神祕的心靈風景。 litterateur書系書單── 米榭.韋勒貝克《屈服》 薩爾

曼.魯西迪《兩年八個月又二十八夜》 朱利安.拔恩斯《生命的測量》 多麗絲.萊辛《祖母,親愛的》 多麗絲.萊辛《金色筆記》 艾希克.維雅《2月20日的祕密會議》 米榭.韋勒貝克《血清素》 約翰.伯格《婚禮之途》 霍華.傑可布森《消失的字母J》 恰克.帕拉尼克《革命的那一天》 2021‧2022年即將出版——(書名、出版順序暫定) 伊莎貝拉.阿言德《開往智利的難民船》 西蒙.波娃《形影不離》

警察機關防制組織犯罪法律規範的問題與對策之研究

為了解決鬥毆新聞 的問題,作者許能全 這樣論述:

第一章緒論說明本研究之動機、目的、方法、範圍、限制等方面,觀察各國歷史與現實,組織犯罪存在與發展有其必然性與不可抗性,並且不可能消滅組織犯罪,故本研究從如何防制組織犯罪著手,分別採「文獻分析法」即藉由分析對抗制組織犯罪之歷史沿革及國內外現行抗制措施的問題與對策、「案例分析法」深層剖析組織犯罪之實體面,另以實務案例來分析警察機關偵查方式之發展與適用,並分析司法機關的起訴書、不起訴書、大法官解釋文及最高法院刑事大法庭裁定、法院判決有罪、無罪等判決,執法機關之偵查策略,俾助警察機關以正當、合法、有效偵查活動防制組織犯罪,另運用「歸納分析法」詳細歸納組織犯罪構成要件,希望能進一步找出有關組織犯罪防制

之問題點。第二、三章從組織犯罪的根源與防制法規,分別探討我國與美、日、中國大陸等國家之防制組織犯罪法律比較,由於世界各國都存有黑道、幫派等組織犯罪現象,我國也不例外,並且嚴重影響臺灣治安、政治與經濟,目前我國防制組織犯罪的法律規範,主要為《刑法》及《組織犯罪防制條例》;然而刑法規定過於簡略,因國內組織犯罪及幫派活動有日趨惡化情形,新興幫派堂口不斷竄起,幫派首惡或指揮階層亦有低齡化之趨勢,並持續吸收中輟生或在學青少年加入幫派擴張地盤,滋事聚眾鬥毆、逞兇鬥狠,實為社會治安問題之亂源,故本研究針對實際案例進行探討我國《組織犯罪防制條例》施行之現況和執法機關所面臨之困境。第四、五章分別探討「治平專案」

及「犯罪組織」與《組織犯罪防制條例》之差異,並以《組織犯罪防制條例》立法沿革切入,針對組織犯罪所表現之面向,說明何謂「組織犯罪」與「犯罪組織」,以及大法官釋字第812號解釋「強制工作」違憲,應自本解釋公布之日起失其效力,相關機關如何解決其中組織犯罪案件已判決確定及現執行中之強制工作的問題,另分析《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》,針對美、日及中國大陸與我國組織犯罪互相作比較,並從美國《RICO法》之立法特色與日本《暴力團對策法》與條文內容重點分析,因中國大陸對於組織犯罪處理方式相較於民主國家明顯不同,與我國警察機關作法比較分析,提出可供借鏡學習之處。第六章從警察機關偵破組織犯罪實務案例分析探討,

組織犯罪案件經移送至地檢署、法院後續偵審起訴、判決有罪引用之法規及實務見解,或為何不起訴、無罪判決等原因?以及現今的黑道幫派生態,已發現有從傳統酒店圍事、職業賭場、經紀公司及建築工地圍標等,逐漸轉型從事「線上博弈」及「電信網路詐欺」等趨勢,常有因分贓不均或利益衝突等情發生,造成聚眾鬥毆甚至槍擊,引發媒體關注,影響民眾對治安之觀感,政府如何因應現今組織犯罪?已與《組織犯罪防制條例》立法當時迥然不同,實有配合現今社會重新檢討修正的空間;未來修法時除了參照國內相關學者意見與研究成果外,若能輔以外國立法例之經驗,截長補短,必能使修法工作更加完備。第七章結論與建議,先說明警察機關防制組織犯罪之困境,再提

出建全防制組織犯罪之6項相關法規,總結提出3項改進措施:「一、組織犯罪防制條例之強制工作及定義須再改進。二、組織犯罪認定標準須再精準。三、發揮沒收制度功能。」;最後從刑罰目的觀諸先進國家之社會、政治、經濟等動向及各層面綜合考量,提出對抗組織犯罪之6項具體建議措施:「一、落實行業之調查。二、鎖定首惡、全力偵辦。三、謀求國際刑事司法互助。四、斷絕其經濟來源。五、推廣、教育全民有關抗拒組織犯罪之意識。六、設置防制組織犯罪專責單位。」