鱂魚混養的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦水谷尚義,森岡篤寫的 熱帶魚飼養•水草培育•水族箱造景立即上手 第一次養熱帶魚與水草 和高瑞卿,周銘泰,張瑞宗,廖竣的 臺灣淡水及河口魚蝦圖鑑都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自漢欣 和晨星所出版 。

國立彰化師範大學 生物學系 姜鈴所指導 王智生的 食蚊魚和孔雀魚兩入侵花鱂科魚種之間的取食行為比較 (2018),提出鱂魚混養關鍵因素是什麼,來自於多重入侵種、資源劃分、生態區位分化。

而第二篇論文國立臺灣大學 農業化學研究所 陳佩貞所指導 李佳樺的 底泥銅與鉛污染之交互作用與青鱂魚幼魚及胚胎之生物有效性及毒性評估 (2018),提出因為有 底泥、銅、鉛、毒性、生物有效性、Chelex-100樹脂的重點而找出了 鱂魚混養的解答。

熱帶魚飼養•水草培育•水族箱造景立即上手 第一次養熱帶魚與水草

為了解決鱂魚混養 的問題,作者水谷尚義,森岡篤 這樣論述:

新手也能做到!一週就能成為水族達人的完全指南。 讓你的水族箱也變成水中花園吧! 想擁有令人嚮往的水族箱造景嗎?舉凡熱帶魚和器具的挑選、熱帶魚和水草照顧祕訣、水族箱設備的保養方法等新手飼育技巧,本書都有完整的圖文解說。 除了展示10種完美水族箱造景專業教學,還收錄了262種最新、超人氣的熱帶魚和水草圖鑑。 【本書實用內容】 超人氣且常見的226種熱帶魚+ 36種水草的彩色圖鑑。最完整、最實用的飼育資料全面掌握! 不同尺寸水族箱的完美水族箱造景術。專家級技巧和專業教學完整呈現。 全彩圖解「熱帶魚的飼養方法」、「水草的培育方法」淺顯易懂。 裝飾空間的室內水族箱更

具效果的魅力擺設法。

食蚊魚和孔雀魚兩入侵花鱂科魚種之間的取食行為比較

為了解決鱂魚混養 的問題,作者王智生 這樣論述:

食蚊魚Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) 與孔雀魚Poecilia reticulate Peters, 1859皆為全球入侵種,常見於全台灣湖泊、河流、池塘、稻田、溝渠。本研究探討這兩種台灣常見入侵淡水魚種共域覓食時的活動和取食行為,以瞭解隨著人類活動和全球變遷,在越來越多的生態系統出現多重入侵種之後發生種間的交互作用。比較兩種魚在觀察缸內單獨飼養、同種或異種混養處理的取食行為及成長狀況,顯示兩種魚類各處理組體長均持續增加,僅孔雀魚同種及異種處理組體重持續增加,但兩種魚類單獨1隻餵食均有最高取食量約多1.2-2.4倍,和最低體長增長約少0.35-

0.57倍,且體重下降約1.25倍。推測兩種魚均為野外群體生活的魚種其較不適應單獨生存,實驗每日撈取過程近似野外捕食者的獵食過程,持續累積壓力造成生理反應使體重下降甚至造成食蚊魚單獨處理組最後2/3個體死亡。同種或異種處理的孔雀魚比食蚊魚較常在上層水域活動且取食數約為食蚊魚的5倍,食蚊魚大多在下層水域且取食飼料數約為孔雀魚的1.5倍,隨著實驗時間增加,兩種魚逐漸在不同的水層活動且覓食模式改變。食蚊魚在剛餵食後會短暫取食上層飼料,之後僅在下層取食,而孔雀魚會在上、下層之間游動取食,孔雀魚整體取食量為食蚊魚的1.2倍,但食蚊魚在下層取食量會隨著週次逐漸上升。推論兩種魚共域生存時,孔雀魚多在上層活動

取食,而食蚊魚則偏向下層活動取食,這種資源的劃分,使這兩種入侵種魚類可以避開直接競爭,達到生態區位分化,並在相同環境下共存。

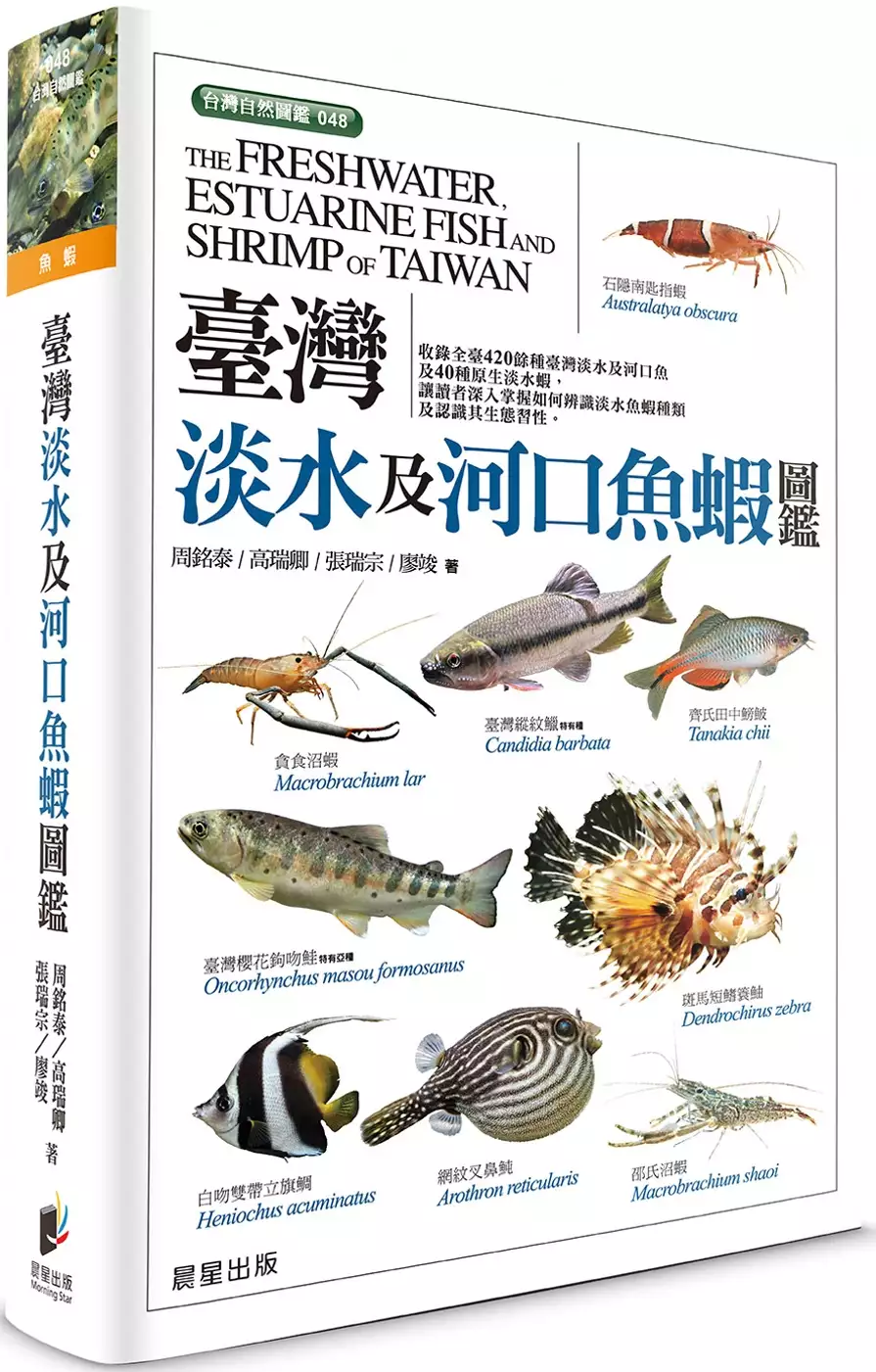

臺灣淡水及河口魚蝦圖鑑

為了解決鱂魚混養 的問題,作者高瑞卿,周銘泰,張瑞宗,廖竣 這樣論述:

本書是2011年出版《臺灣淡水及河口魚圖鑑》的修訂新版,新版中加入了近年來學者們發表的新種與新紀錄種,並擴大淡水魚的定義,將凡是能進入河口區的海魚都編列進來,除此之外,更增列淡水蝦類的介紹。物種主要以科名英文字母依序介紹,講解關於其活動環境、生活習性、形態特徵、防禦方式及攝食種類,並於側欄標註物種的鹽度耐受度等資訊;至於常見外來種魚蝦部分則編列於書後以附錄方式簡介。 臺灣島上遍布溪流,除了大、小型溪流外,野塘池沼、水田溝渠、湖泊水庫或是河口汽水域都有機會觀察到淡水魚蝦的蹤跡,而淡水魚蝦是臺灣溪流生態中最重要的成員,為了讓更多人認識淡水魚蝦之美,本書收錄了420餘種淡

水及河口魚類及40種原生淡水蝦類,透過作者們將多年來對於淡水魚蝦觀察的發現及心得分享,引導您進入多彩多姿的淡水魚蝦世界。 本書特色 ●精美生態圖片,清楚掌握淡水魚形態特徵 透過600餘幅清晰的活體生態照,讓您發現臺灣淡水及河口魚深具生命力的美感。 ●收錄臺灣常見40種原生種淡水蝦類 詳介臺灣常見40種原生淡水蝦類,並針對外來魚蝦物種另闢專章歸納介紹,以增加讀者對原生物種的認識與保護意識。

底泥銅與鉛污染之交互作用與青鱂魚幼魚及胚胎之生物有效性及毒性評估

為了解決鱂魚混養 的問題,作者李佳樺 這樣論述:

河川底泥具有高累積污染物的能力,因而被認為是污染物的匯聚池。重金屬具不易生物降解的特性,因而廣受關注,且底泥重金屬之生物有效性可能受底泥特性、底泥—水交介面傳輸行為及水生生物生理性質影響。為了解底泥中重金屬與水生生物間的化學及生物作用,此研究使用流水式全底泥暴露系統,將青鱂魚幼魚及胚胎同時暴露於銅及鉛污染底泥達七天,以評估污染底泥對於不同時期魚類之生物有效性及毒性,以及銅及鉛間傳輸與影響。四種環境底泥之基本性質迥異,其中中正橋底泥(ZZ)及外雙溪底泥(WS)屬於粗質地之砂土,淡水河底泥(TS)屬於中質地之壤質砂土,而萬板大橋底泥(WB)屬於細質地的壤土。WB之陽離子交換容量(CEC)最高,而

WB及TS之有機碳含量(OC)較ZZ及WS高。此外,pH由高至低分別為TS > WS > ZZ > WB。研究結果顯示,幼魚暴露於四種銅及鉛污染底泥之毒性均高於胚胎。在銅及鉛污染之中,ZZ暴露下幼魚及胚胎均有最高的死亡率,而TS之死亡率最低,顯示粗質地、低pH等底泥性質,會增加底泥之金屬釋放能力。此外,幼魚之體長及體重在所有銅及鉛污染底泥暴露下皆顯著被抑制;相反的,胚胎之孵化率在所有底泥處理組中,未呈現劑量反應關係,證實在污染底泥系統中,青鱂魚幼魚對於毒性之反應較胚胎更為敏感。銅污染或鉛污染底泥處理組[500 mg-Cu/kg (500/0)及500 mg-Pb/kg (0/500)]之幼魚存

活率皆較銅及鉛污染底泥處理組[250-Cu/250-Pb mg/kg (250/250)]低。然而,當銅污染底泥及銅及鉛處理組中銅濃度接近時,幼魚之存活率卻有相近的趨勢,因此,幼魚之致死毒性主要貢獻於銅,因底泥較易釋放銅至水相中,而鉛在底泥中的生物有效性較低。本研究以log-logistic模型或線性迴歸模型進行化學指標如底泥金屬總量、水相(表層水、孔隙水)溶解態金屬濃度以及Chelex-100樹脂抽出量與生物毒性及生物有效性之相關分析。其中,Chelex-100樹脂抽出量對於銅及鉛污染底泥之生物體內金屬含量與毒性均具有最好的預測能力,而孔隙水最差。因此,Chelex-100樹脂抽出法能夠作為

預測底泥重金屬污染之生物有效性及毒性的化學評估方法。