鳳凰旅遊土耳其評價的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦周軼君寫的 拜訪革命:從加德滿都、德黑蘭到倫敦,全球民主浪潮的見證與省思 和加布里爾.卡林伯迪的 世界各地婆婆的50道私房愛心料理都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自八旗文化 和木馬文化所出版 。

淡江大學 中國大陸研究所碩士在職專班 潘錫堂所指導 江建璋的 大陸運用赴臺自由行策略對臺灣之影響 (2020),提出鳳凰旅遊土耳其評價關鍵因素是什麼,來自於自由行、兩岸觀光、陸客、出境旅遊。

拜訪革命:從加德滿都、德黑蘭到倫敦,全球民主浪潮的見證與省思

為了解決鳳凰旅遊土耳其評價 的問題,作者周軼君 這樣論述:

革命,不只是新聞頭條,而是他們的生活日常。 在踏上革命的路口上,抗爭者為何時而奮勇向前,時而徬徨躊躇? 如果民主無法承諾太平,專制未必不能苟活,市井小民該何去何從? 《端傳媒》國際新聞主任──周軼君,呈現最真實的革命面孔。 北非強人穆巴拉克、格達費為何倒台?伊朗人民是否仍然對什葉派領袖何梅尼敬若神明?以普丁為師的厄多安,還能把持土耳其政壇多久?查維斯在美國後院豎起反美大旗的真相如何?擺盪在歐洲與俄羅斯之間的烏克蘭,要投靠強權還是追求獨立?位在世界邊陲的尼泊爾,那裡的人們又是如何被毛澤東思想感召而挺而抗暴?在英國、瑞士,乃至列支敦士登等富裕的西歐國家,民主又面臨什麼新

的挑戰? 最重要的是,那些在這些歷史現場的小老百姓,怎麼看待這一切?那些既受革命風潮左右命運、也推動著歷史巨輪向前滾動的中產市民,如何面臨一連串加諸在他們身上的選擇? 從2004年烏克蘭的「橘色革命」、2009年伊朗的「綠色革命」、2010年底席捲整個伊斯蘭世界的「阿拉伯之春」,進而到2013年土耳其反對厄多安總統威權作風的「占領蓋齊公園運動」,整個歐亞大陸的心臟帶地接續燒起反威權、爭自由的燎原野火,成為整個21世紀初除了反恐、金融危機之外,最重要的全球政治事件。然而這一波民主浪潮的本質是什麼?這是永遠不畏烽火、哪裡有危險往哪裡跑的周軼君要在《拜訪革命》去探索的。 「每一瓢

革命的滋味,冷暖自知。而每一種滋味都是真實。」 為此,她去了全球記者都得去的開羅、伊斯坦堡、德黑蘭、巴格達、基輔、大馬士革,也造訪了不太有人去的加德滿都、列支敦士登。在一個個全然陌生的環境,冒著扒竊、歧視、性騷擾、甚至汽車炸彈攻擊的危險,採訪計程車司機、示威民眾、盜版DVD小販、地下樂團歌手、地產開發商、各大主流媒體記者、穆斯林兄弟會青年領袖、報社總編,多國政府首長。我們會看到寧願戴上面紗而捨棄大學教育的土耳其婦女、就算發現車上有炸彈也只想敷衍了事的巴格達衛兵,以及哭著懺悔自己的暴行的警察。 藉由真誠的態度、犀利的提問,周軼君時而牽引出受訪者的熱切渴望,時而逼問他們的猶豫困惑:拼經

濟還是爭自由、本土或開放、反美或親美、集體認同還是個體自由,回歸傳統還是擁抱現代? 那些對一般台灣人來說只是「國際新聞」、「時事分析」的事件,例如軍事鎮壓、貪腐、經濟封鎖、宗教對立,究竟是如何影響著當地一般老百姓的生活?如何激起人民抗爭的意志?又如何限制了成功邁向民主化的可能? 在問與答之間,作者也邀請讀者一起反思:置身事外的我們,該如何公正客觀看待遠方人們的奮鬥?對於我們自己的國家,又是否做出了正確的選擇? 本書特色 1.三十五篇採訪報導,是由獨裁者與小市民、軍人與信徒、男人與女人述說的真實故事,見證了21世紀民主的挑戰與機遇。 2.作者周軼君為《端傳媒》國際新聞主

任,曾為全世界唯一常駐以色列加薩走廊地區的國際記者,堪稱華人新聞界中第一線國際經驗最豐富的記者。 3.針對21初全球各地重大民主抗爭事件的第一手報導採訪與深刻反思。除了推翻穆巴拉克、格達費的阿拉伯之春之外,本書還涵蓋了許多目前書市較少觸及的領域,如全球最富裕的列支敦士登罷免大公的公投、英國女王之存廢、委內瑞拉強人查維斯的評價等等。 4.全書以第一人稱的方式撰寫,綜合記者採訪與旅遊文學的特色,文筆俐落、輕快,不時穿插著生動的比喻、尖銳的反諷,相比於一般同類的新聞分析作品,可讀性非常高。 聯名推薦 李志德(《端傳媒》台灣新聞主編) 房慧真(作家、著有《單向街》、《小塵埃》)

苗博雅(社會民主黨全國委員) 梁文道(香港作家、「一千零一夜」主講人) 劉 瑜(北京清華大學政治系副教授、著有《民主的細節》) 《東方歷史評論》 李志德╱《端傳媒》台灣新聞主編: 「這幾年,愈來愈多台灣年輕人走到世界各個地方,嘗試著獨立寫出當地的報導。但很遺撼的是放眼台灣新聞界,似乎找不到一個可以效法的先行者。周軼君其人其書所補足的,就是這樣一個巨大的遺憾。尼泊爾、伊朗、利比亞......周軼君自己走進每一個新聞現場,這樣的採訪經歷,可以輕鬆地看,更應該嚴肅地讀。」 房慧真╱作家、著有《單向街》、《小塵埃》: 「今年八月《端傳媒》周年,我在網路上看到了一

篇周軼君的文章,這是一個全然陌生的名字,在茫茫網海裡,每天湧上來的文字數以千萬計,我獨獨願意為了她的字,花幾分鐘Google她的其他文章。這是個令人敬重的新聞對手,能夠看到她的文字成書,是讀者之福。」 苗博雅╱社會民主黨全國委員: 「隨著網路的普及與社群網站的擴散,人們憑藉著數位載具,便可自認「不出戶,知天下」。不只既有的人際互動模式改變,連資訊生產、傳遞的模式也隨之轉變。過往只有學術菁英才能掌握的知識成為庶民透過Google就能取得的常識,豐富了人們的生活;同時,過往會隨著新聞社群自律而不會見諸報端的極端虛偽的謠言,也可成為上百萬人分享的熱門「新聞」。我們乘著新科技的浪潮,瞬間瀏覽

全世界,但也被浪潮帶來極度碎片化的資訊淹沒…… 在這個「桌上型」記者取代調查、駐地記者的年代,《拜訪革命》在華文書市,是少數堅持著古老手工藝的奢侈品。從來就不會有真正「價值中立」的寫作,或許讀者不會全然贊成作者的觀點,但華文世界,需要更多讀者鼓勵這樣的新聞人。」 梁文道╱作家: 「在我所認識的跑國際線的記者朋友之中,周軼君最能掌握冷靜與同情之間的巧妙平衡。於是她這部《拜訪革命》,便佈滿了大大小小的不方便細節,沒法被納入當下爭議兩造的任何一端,擾亂了吾人僵固的視界,反而卻因此構成了我們前路的警示。簡單的講,在觀看世界的時候先把過於龐大的自我放在一邊,並不是為了如其所是的『客觀』,

而是為了得到更多出乎意料的聯想。那些聯想,對自己說不定才因此變得有教益。」 劉瑜╱北京清華大學政治系副教授: 「周軼君去過很多我們沒去過的地方,見過很多我們沒見過的人,聽到過很多我們沒聽到的聲音。從利比亞到埃及,從英國到尼泊爾,她以生動細膩的筆調將我們帶入很多重大國際事件的現場,並以其冷靜深入的分析引領我們思考世界前進的方向。」 顏純鉤╱香港天地圖書總編: 「周軼君的新書,以跳脫鮮活的文字,描述不同國家的政治變遷。在「革命」的現場,速寫「領袖」和「民眾」的形象,令人大開眼界之餘,也不免借他人酒杯,澆自己的塊壘。世道在變,潮流如斯,中國人如何自處,我們都要選擇。」 魏城

╱FT中文網資深編輯: 「軼君的文章既有女性常有的那種溫柔和感性,又有女性少見的那種冷靜和理性,她的豐富閱歷和國際視野則使這兩個特點獲得奇妙的結合,讀她的文章確實是一種享受。」 《東方歷史評論》: 「周軼君在很多方面都稱得上我們時代最優秀的國際觀察者,因為她超越部落狹隘思維的全球眼光,對理念和事實、歷史和當下的無限好奇,也有不為炮彈所擾的冷靜理性,和與之共存的人道悲憫。如果沒有一批周軼君這樣,具有真正的全球眼光和理解他族之能力的作者,中國就談不上是一個現代大國。她清晰地講述了中國與看似遙遠的中東之間緊密而隱秘的關係,豐富密集的觀察、閱讀和極簡的寫作使她的書堅實而迷人。」

大陸運用赴臺自由行策略對臺灣之影響

為了解決鳳凰旅遊土耳其評價 的問題,作者江建璋 這樣論述:

2008年7月18日開放第一批大陸居民赴臺觀光,3年後,2011年6月21日開放第一批大陸居民赴臺自由行,為兩岸交流開啟了新的里程碑,不論是團體遊抑或自由行的觀光客,面對面的親身接觸,讓兩岸觀光政策不限於經濟上的效益,更重要的是兩岸人民情感上的互知與互諒。惟經過近10年兩岸觀光往來的歷程演進,質與量上皆產生不同程度的變化,關鍵的影響因素在於兩岸關係良窳與彼此互信的程度,進而影響了赴臺觀光政策的緊鬆。然而,此政策緊鬆閥門的主控權,從兩岸往來的歷史脈絡、香港開放陸客個人遊的經驗、陸方掌控出境旅遊政策等因素來看,顯然大陸當局具有較大的運作主導權,臺灣當局多扮演被動因應的角色。大陸當局運用陸客赴臺自

由行政策,影響臺灣經濟層面的依賴度、政治層面的順從度、民間層面的融合度之意圖逐漸顯現。但隨著國際情勢的轉變,此關係上的依存程度也可能隨之產生變化。本研究以「大陸運用赴臺自由行策略之背景、內涵」、「對臺灣之影響與臺灣當局因應之道」的探討作為研究方向。彙整開放陸客赴臺觀光及自由行相關政策沿革發展,以歷史演進探討陸客赴臺自由行的形成背景。對照香港開放陸客自由行之政策演變與利弊得失,以類似經驗探討陸客赴臺自由行政策對臺灣之啟示。並檢視開放陸客赴臺自由行政策的現況與內涵,探討大陸運用陸客赴臺自由行之政策效益,以及臺灣當局因應之道的成效。最後,呈現大陸當局以陸客赴臺自由行等經濟手段,意圖影響臺灣政策決定的

運作成效,提出研究結果與檢討,期待能作為臺灣未來應對之參考,以及對後續相關研究有所助益。

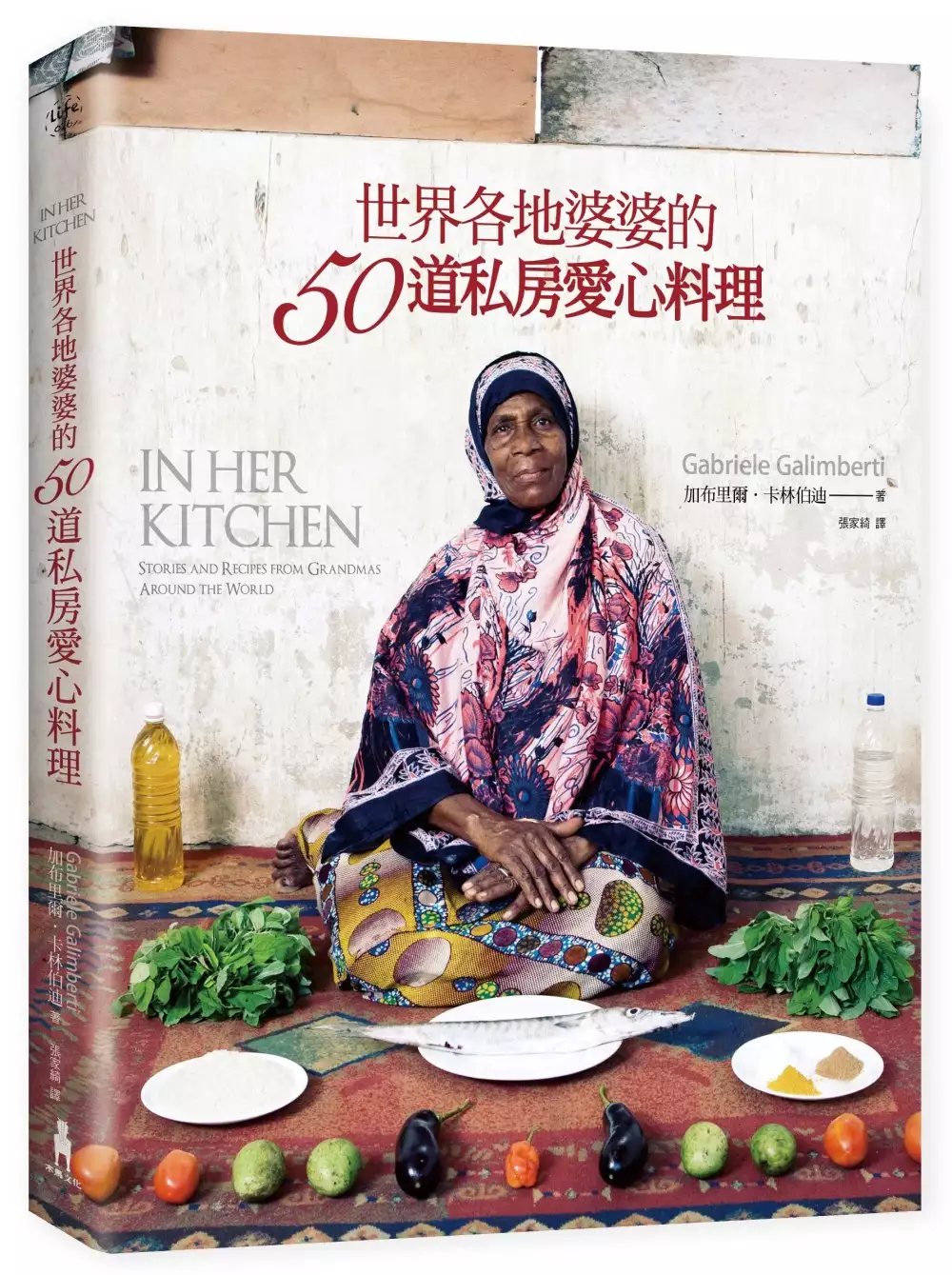

世界各地婆婆的50道私房愛心料理

為了解決鳳凰旅遊土耳其評價 的問題,作者加布里爾.卡林伯迪 這樣論述:

向阿嬤致敬! 來自世界各地阿嬤的50道自慢味, 五星級主廚也做不來的記憶中的家常菜。 愛,永遠是食物最佳的調味料! 婆婆拿手菜的背後,是對家人無止盡的愛與關懷。 「別擔心我餓著,阿嬤! 這個世界上有很多阿嬤,她們很會煮飯。 就跟妳一樣,她們總是用愛心做菜給孫子吃。」 踏上以攝影環遊世界的旅程前夕,加布里爾.卡林伯迪與祖母瑪莉莎共進晚餐,她一如既往準備了他最愛的義大利方餃。他從小就是從這個愛心滿滿的舉動和傳統中認識祖母。祖母準備這道菜所投入的用心及自豪,讓他決定在世界各地到處尋找「婆婆的拿手菜」。 加布里爾在每個婆婆的餐桌上,變身為好奇心旺盛又飢腸轆

轆的乖孫,探索全新的食材與蒐集每道料理背後的溫馨小故事。若鏡頭下的廚房展現的是世界美食的豐富性,那麼生動親切的文字和照片便是向世界各地婆婆們的廚藝致敬。從瑞典家庭主婦的家常煙燻鮭魚,到辛巴威婆婆的拿手烤辣雞,宛如一個國際美食拼盤。還有親手填料的阿根廷肉餡派餅、中國四川的回鍋肉、法國的鄉村燉菜,以及令人放棄身材的美國太妃糖布丁杯。 從婆婆的家常菜探究的是我們對親愛的家庭成員的共同感情,還有她們如何無私地回饋。無論你在世界哪個角落坐下來吃晚餐,世界各地婆婆的料理都能深入貼切地描繪出對家人那份暖暖的愛與關懷。 本書特色 1.了解各地傳統或家常飲食文化 2.每道料理背後都有婆婆的一段

動人小故事 3.除了材料難取得的食譜之外,皆可跟著動手試做 名人推薦 料理作家 Angel 料理作家 維多利亞 親子與料理作家 蘿瑞娜 旅行人文攝影師 張逸帆────感動推薦 常常世界各地旅遊的我,從小到大因為挑嘴而到處嘗遍聞名的山珍海味,最後發現,最愛的味道,還是婆婆媽媽的家饌,因為所謂的色香味俱全,其實食物裡還是少了一項最重要的關鍵靈魂,那就是愛,一個用愛去烹飪的家傳菜,是任何米其林餐廳也無法取代的。在《世界各地婆婆的50道私房愛心料理》一書中,作者義大利攝影師加布里爾‧卡林伯迪(Gabriele Galimberti) 就是用這樣的心情跟大家分享這珍貴的五十

道私房菜喔!愛料理的你,千萬別錯過這本值得收藏的好書。──我的丹麥廚房作者 Angel Jørgensen 我深信,每個婆婆都會有一道擄獲全家味蕾的私房料理。而這也是為什麼,每到朋友家作客,我老愛往他們的廚房裡窩,因為在那,我總能學到婆婆們的招牌菜。而這本書,正集結了世界各地婆婆們的拿手料理,除了料理,你還能從文字中看到這些婆婆們可愛的一面,彷彿你就跟著他們一起在廚房裡做著菜呢!──親子與料理作家 蘿瑞娜 作者簡介 加布里爾˙卡林伯迪(Gabriele Galimberti) 一九七七年出生於義大利,曾於馬蘭戈尼基金會工作坊(Fondazione Studio Ma

rangoni)學習攝影,二〇〇二年參加義大利Giovane Fotografia in Italia攝影比賽獲獎。作品出現於《新聞週報》、《世界報》、《浮華世界》等其他刊物。二〇一三年,他完成為期十八個月的攝影環遊世界旅行,由於這些照片和故事,他和伊利咖啡以及CouchSurfing.org開始合作,作品也出現在Slate網站的幻燈片展示。無論他目前在哪裡發展,義大利都是他的家。 譯者簡介 張家綺 畢業於中興大學外文系,以及英國新堡大學筆譯研究所。 現任專職譯者,喜愛文學與旅遊。 推薦序 序言 Chapter 1美洲 加拿大 宿醉牛 阿拉斯加 麋鹿肉排 美國

巧克力太妃糖布丁杯 海地 女王鳳凰螺佐克里奧醬 墨西哥 香蕉葉素粽 開曼群島 宏都拉斯 鬣蜥豆飯 巴西.聖保羅 巴西肉餅、樹薯粉肉豆飯 佛羅安那波里 蒜蝦飯佐魚蝦醬 里約熱內盧 清淡版黑豆燉肉 玻利維亞 乳酪蔬菜濃湯 祕魯 檸檬醃生黃花魚 阿根廷.門多薩 阿根廷傳統燒烤 布宜諾斯艾利斯 肉餡派餅 哥倫比亞 蔗糖咖啡 Chapter 2亞洲 中國 回鍋肉 泰國 歐姆蛋包肉 菲律賓.馬尼拉 菲律賓酸湯 愛妮島 鯊魚椰漿湯 馬來西亞 椰漿飯 印尼 椰漿時蔬牛肉湯 印度 酸辣咖哩雞 Chapter 3歐洲 喬治亞 牛豬雙享餃 拉脫維亞.科卡瓦 鯡魚佐馬鈴薯與鄉村乳酪 里加 蘋果巧克力甜披薩 亞美

尼亞 托瑪捲 土耳其 茄子鑲肉 黎巴嫩 扁豆泥飯 波蘭 豬肉飯高麗菜捲 德國 窮騎士餐 瑞士 高山蜜核桃蛋糕 義大利.卡斯蒂里昂費歐倫迪諾 牛皮菜和乳酪義大利方餃佐肉醬、托斯卡尼提拉米蘇 阿爾巴尼亞 千層蛋卡仕達派 馬爾他 柯斯蘇義大利麵佐蔬菜與瑞可達乳酪 荷蘭托斯卡尼燉野豬 西班牙 奶羊雜碎飯 瑞典 水煮冷鮭魚和蔬菜 挪威 冰島牛肉與蔬菜湯 冰島 蔬菜羊肉湯 Chapter 4非洲 埃及 三寶雜燴 摩洛哥.亞格林茲 鍋烤柏柏爾麵包 馬薩 塔吉燉雞 衣索比亞 咖哩與蔬菜麵餅 肯亞 白玉米粥搭配蔬菜與山羊肉 馬拉威 毛毛蟲佐茄汁 辛巴威 薩扎與南瓜葉佐花生醬 尚比亞 辣味烤雞 尚吉巴 魚肉蔬菜

飯佐青芒果醬 Chapter 5太平洋島嶼 斐濟 魚肉和達羅芋頭佐椰醬 序 要是有人在我二十二歲離開父母家那天告訴我,我將來會環遊世界好幾次,我不會相信。我很少離家太遠,每年會跟家人去一次海邊,為期約十五天,主要是托斯卡尼海岸小鎮。我曾跟學校到威尼斯和亞普里亞郊遊,但最多就是這樣。 我在亞雷索省的一座小鎮長大,人口不超過一萬五千。古色古香的小型市中心位在古城牆內,有座中世紀塔樓主宰周遭農田,綿延至視線所及之處,其中一些田地是我親戚的:阿姨叔叔、表兄弟姊妹、阿公阿嬤,這裡就是我家人的根,為了生計,我們家的人人都曾下過田或飼養家禽,除了我母親是學校老師,她是第一個打破傳統的人。

好幾代以來,家人遵照屬於鄉下人的作法,堅定守住準則:要有耐心、尊重同伴,對保護自然環境抱持堅定不移的承諾,善用資源卻不耗盡資源。 這些價值都是我們的生存之道,所以也是傳承到對食物──美食──的熱愛和熱情。我清晰記得在曾祖母家慶祝季節轉換時吃的飯:葡萄收成及第一批新葡萄酒、殺豬、櫛瓜季和托斯卡尼羽衣甘藍季、宴會宰鴨、香瓜和西瓜收成、象徵打獵季開跑的野豬和野雞晚餐。我最清楚記得橄欖收成的回憶,新鮮榨好的芬芳橄欖油微微帶著辛辣的美味。 我清楚記得母親和祖母以關愛之心準備我在學校的午餐,有時是簡單的三明治,但通常都是一頓正餐。我還沒醒的一大早,他們就準備番茄醬義大利麵、檸檬雞胸肉佐新鮮

蔬菜──這是我在家跟他們吃飯時,他們也會準備的菜色,我是吃美味又精緻烹煮的鄉村菜長大的,這就是為何我身高六尺兩吋,高過上一代任何人的原因。 我家人全以為他們知道我會做什麼──他們希望我會跟父親一樣當名測量員。但我違背父母的期望,報名了佛羅倫斯的攝影學校,他們調整期望,很快就轉而相信,我不久就會回小鎮在兩條主要大街上開設一間照相館,以拍攝結婚照、宗教團體和受洗儀式維生。但我一拿到學位,目光馬上放在更遠的地方。經過幾年專業磨練,有間知名的義大利雜誌接受我的點子,到世界各地體驗兩年沙發客生活,我提議要利用這段期間為雜誌讀者製作每周特刊,記錄我個人的體驗。我無法錯過這種機會:僅帶著相機、電腦和幾

本做筆記用的日記,遊歷五大洲五十個國家。 簽定合約後,距原訂出發日只剩兩周,我沒太多時間慢慢習慣我會離家又遠又久的事實,最重要的是得找出時間去看每一位家人,跟他們告別。我先從較不親的人開始──我的阿姨姑姑、叔叔阿伯和表兄弟姊妹。最後,距離我出發一周時間,終於到了我跟祖母說再見的時刻。她是我祖父母中唯一仍健在的一位,一直以來都住在我父母家三十里遠的地方。小時候,每一天她都會從窗子望出去,看見我在庭院禱告。夏天時學校關閉,母親中午不回家,祖母就會幫我做午餐。活了八十年,她還沒離開過托斯卡尼。 我那天到她家時,午餐當然已經在餐桌上等著了。我坐下跟她一起吃飯,告訴她我要做的事。「阿嬤,」我

說:「再一周我要環遊世界旅行了,我要去五十幾個國家,這一去就快兩年。我會去阿拉斯加、辛巴威和中國──哪裡都去。我會到世界各地的人家裡住,拍照訪問他們。他們是我在網路上認識的人,是我從未謀面的人,但他們會借我地方過夜。一本雜誌出錢要我做這份工作,很棒吧?妳每周都可以到街角的報紙攤買一本雜誌,看我人在哪、跟誰一起住。」 她只是望著我,表情透著不確定。 「別擔心,阿嬤,很安全的!我是在一個安全有保證的網站上找到他們的,他們評價都很高。意思是說,住過他們家的人都大力推薦,我有謹慎選擇屋主的,所以妳不要擔心。」 她的表情比先前更不確定了。 「我還要跟妳講,」我繼續說:「我要去的國

家不危險,我是說當然在某些國家我會保持警覺,但大多是風平浪靜的地方,不會發生壞事的,妳會看見的。」 我用十五分鐘試著向她保證、解釋我要做的事,因為我看得出她嚇到了。我能理解她為何有這種感受,畢竟她很少離家,也不知道我要去的地方是什麼模樣。在她心裡,離家三十里路就是陌生之地。然後她總算問出第一個問題,這時我才知道她一直以來真正擔心的是什麼。「可是,班哥尼,」她說(她都這樣叫我,至今我還是不曉得理由):「你要吃什麼?你確定你想去離家這麼遠的地方?誰會為你做飯?我聽說中國人吃狗,非洲人甚至沒東西可吃!別去了,留著對你比較好。晚餐你可以回你媽媽家或來我這裡吃。」 她擔心的不是我危不危險或我

選的工作,而是我要吃什麼。我爆笑出來,絲毫沒停下來思考就說:「別擔心,阿嬤,這個世界上有很多阿嬤,她們跟妳一樣很會煮飯,總是用愛心做菜給孫子吃。我答應妳我會到她們家吃飯,再向妳證明她們是怎麼盛情款待我的,我會帶她們做給我的料理照片還有食譜給妳看。」 這就是這個工作誕生的始末。